Линейные крейсера типа Admiral

| Версия 16:13, 2 июня 2017 | Версия 13:27, 5 апреля 2023 | |||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| + | {{пишу|WunderWaffe72}} | |||

| {{Тип корабля | {{Тип корабля | |||

| ? | |Название типа = Линейные крейсера типа ''Admiral'' | + | | Название типа = Линейные крейсера типа ''Admiral'' | |

| ? | |Картинка = | + | | Картинка = HMS Hood 043color.jpg | |

| ? | |Предшественники = [[Navy: | + | | Предшественники = Линейные крейсера [[Navy:Линейные крейсера типа Renown|типа ''Renown'']] | |

| ? | |Дочерние типы = [[Navy: | + | | Дочерние типы = Линейные крейсера [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''G-3'']] | |

| ? | <!-- | + | <!-- Постройка и служба --> | |

| + | | Заказано = 4 | |||

| + | | Построено = 1 | |||

| + | | Годы постройки = 1916-1920 | |||

| + | | Годы службы = 1920-1941 | |||

| + | | Место строительства = ''«John Brown»'', Клайдбэнк<br />''«Fairfield»'', Глазго<br />''«Cammell Laird»'', Биркенхэд<br />''«Armstrong»'', Эльсвик | |||

| + | <!-- Общие данные --> | |||

| + | | Водоизмещение = 42 670 | |||

| + | | ВодоизмещениеПолн = 46 680 | |||

| + | | Длина = 262,10 | |||

| + | | Ширина = 32,08 | |||

| + | | Осадка = 8,80-9,75 | |||

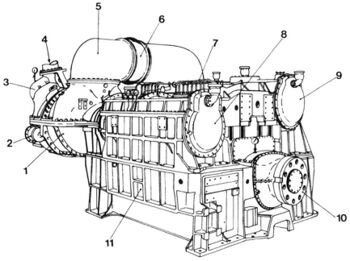

| + | | Энергетическая установка = 4 {{comment|ТЗА|Турбозубчатый агрегат}} ''«Brown-Curtis»'',<br />24 {{comment|ПК|Паровой котел}} ''«Yarrow»'',<br />4 вала, 144 000 л.с. | |||

| + | | Скорость хода = 31 (проектная)<br />32 (испытания) | |||

| + | | Дальность плавания = 6400 (12) | |||

| + | <!-- Экипаж --> | |||

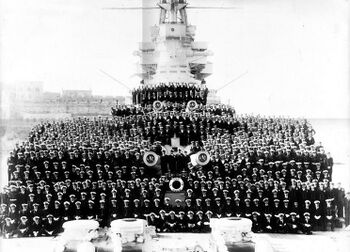

| + | | Общая численность = 1475 | |||

| + | | Офицеры = | |||

| + | | Матросы = | |||

| + | <!-- Бронирование --> | |||

| + | | Пояс = 305 | |||

| + | | Борт = 178-127 | |||

| + | | Палуба = (76-25)+(76-37)+(76-25) | |||

| + | | Траверз нос = 127 | |||

| + | | Траверз корма = 127 | |||

| + | | Барбеты = 305 | |||

| + | | башня лоб = 381 | |||

| + | | башня бок = 305-280 | |||

| + | | башня тыл = 280 | |||

| + | | башня крыша = 127 | |||

| + | | Боевая рубка = 280-229/127 | |||

| + | | Румпельное отделение = 76 | |||

| + | <!-- Вооружение --> | |||

| + | | Вооружение = | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | | Артиллерийское вооружение | |||

| + | | 8 (4×2) — [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм/42 орудия ''Mark I'']] | |||

| + | | 12 (12×1) — [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм/50 орудий ''BL Mark I'']] | |||

| + | | 2 (2×1) — [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм/45 орудие ''Mark V'']] | |||

| + | | 4 (4×1) — [[Navy:47-мм орудие Hotchkiss|47-мм/40 салютных орудия ''«Hotchkiss» Mark I'']] | |||

| + | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | | Минно-торпедное вооружение | |||

| + | | 6 (6×1) [[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпедных аппарата]], 12 торпед | |||

| + | }} | |||

| + | | Построенные корабли = [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']]{{Корабль_WoWS}}<br />''HMS Rodney'' (не достроен)<br />''HMS Howe'' (не достроен)<br />''HMS Anson'' (не достроен) | |||

| + | }} | |||

| + | {{AnnoWiki | |||

| + | | pic = Ship_PBSB507_Hood.png | |||

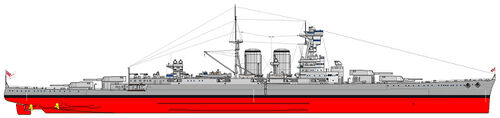

| + | | content = '''Линейные крейсера типа ''Admiral''''' — серия [[Navy:Линейный крейсер|линейных крейсеров]] [[Navy:ВМС Великобритании|ВМС Великобритании]]. Являлись развитием кораблей [[Navy:Линейные крейсера типа Renown|типа ''Renown'']], с четвертой башней главного калибра и 305-мм броневым поясом. Из четырех заложенных кораблей, после [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]] достроен только один - [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']]. В ходе [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войны]], 24 мая 1941 года, во время [[Navy:Сражение в Датском проливе|боя в Датском проливе]] потоплен немецким линкором [[Navy:Bismarck (1939)|''Bismarck'']]. Погиб 1451, спасено 3 человека.}} | |||

| ? | + | == Общие сведения == | ||

| + | [[Файл:Admirals 01.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный корабль ''HMS Queen Elizabeth'', 1919-20 гг.]] | |||

| + | [[Файл:HMS Lion 12.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный крейсер ''HMS Lion'' слева от взорвавшегося ''HMS Queen Mary''. Ютландское сражение, 31 мая 1916 г.]] | |||

| + | [[Файл:4013a749-s.jpg|150px|thumbnail|right|Адмирал Джон Джеллико.]] | |||

| ? | + | В марте 1915 г. Адмиралтейство одобрило план постройки экспериментального линкора, в проекте которого предполагалось объединить весь полученный до этого военный опыт и создать корабль с вооружением, бронированием и скоростью линкоров [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']], вписанными в корпус с возможно меньшей осадкой и большой остойчивостью, а также усовершенствованной подводной защитой. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Варианты проекта линкора попали на рассмотрение командующему Гранд-Флитом [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|адмиралу Джеллико]], который считал, что линкоры, даже 25-узловые, ему не нужны, но требуются линейные крейсера с 32-узловой скоростью. Год ушел на рассмотрение проекта 32-узлового линейного крейсера. | ||

| ? | + | Закладка линейного крейсера [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] 31 мая 1916 года совпала с [[Navy:Ютландское сражение|Ютландским сражением]], когда три английских линейных крейсера ([[Navy:HMS Invincible (1908)|''HMS Invincible'']], [[Navy:HMS Indefatigable (1909)|''HMS Indefatigable'']], [[Navy:HMS Queen Mary (1912)|''HMS Queen Mary'']]) взлетели на воздух, а еще один - [[Navy:HMS Lion (1910)|''HMS Lion'']] был на краю гибели. Хотя причины взрыва конкретного корабля называются разные, все начиналось с пробития брони. Их быстрая гибель достаточно выразительно показала то, что в системе защиты английских кораблей существуют явные недоработки. Проект, в срочном порядке, опять пришлось переделывать. | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | После [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]] достроен только один корабль - [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']]. Три заложенных однотипных корабля (''HMS Rodney'', ''HMS Howe'', ''HMS Anson'') были разобраны в 1919 году. | ||

| ? | + | == История создания == | ||

| ? | + | === Предшественники === | ||

| ? | + | [[Файл:HMS Repulse 56.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный крейсер ''HMS Repulse'', 1918-20 гг.]] | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Два первых относительно крупных морских сражения оказались выигранными именно линейными крейсерами. [[Navy:Сражение в Гельголандской бухте|28 августа 1914 года в Гельголандской бухте]] они за несколько минут потопили 3 дозорных немецких легких крейсера, естественно, не понеся никакого ущерба. А 8 декабря у далеких [[Navy:Фолклендский бой|Фолклендских островов]] последовал уже настоящий триумф. Экстренно посланные туда [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|Фишером]] [[Navy:HMS Invincible (1908)|''HMS Invincible'']] и [[Navy:HMS Inflexible (1908)|''HMS Inflexible'']] в длительном бою все же потопили прекрасно подготовленные броненосные крейсера немецкой Тихоокеанской эскадры - [[Navy:SMS Scharnhorst (1906)|''SMS Scharnhorst'']] и [[Navy:SMS Gneisenau (1906)|''SMS Gneisenau'']]. | ||

| ? | + | [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|Фишер]] тут же воспользовался ситуацией. Сразу после [[Navy:Фолклендский бой|Фолклендского сражения]] он предложил Черчиллю немедленно вынести на обсуждение Кабинета министров вопрос о строительстве новых линейных крейсеров<ref>Первоначально, сэр Уинстон проявил осторожность и отказался. Основными доводами оставались опасения того, что это отвлечет силы и средства от более приоритетных единиц флота, а также того, что новые крейсера все равно не будут готовы до конца войны. Никакие доводы не помогали. Последней надеждой [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|Фишера]] стал так называемый «Балтийский проект». В голове адмирала возникла идея форсирования Датских проливов - Скагеррака и Категатта - силами Британского флота, который затем обосновался бы в Балтийском море и поддерживал бы там высадку Русских войск в Померании. А оттуда до Берлина было рукой подать. Интересная деталь - почему-то у русских даже и не спросили. Для осуществления этой операции якобы требовались сильные корабли с небольшой осадкой, которыми и должны были стать новые линейные крейсера. [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|Фишер]] прекрасно знал, что идея такой операции пришлась по душе как Черчиллю, так и премьер-министру Д.Ллойд-Джорджу. В результате после нескольких горячих кулуарных обсуждений Черчилль наконец поддался давлению со стороны своего старшего друга. Впрочем, до реального планирования операции дело так никогда и не дошло, хотя в мемуарах Черчилля упоминается, что [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|Фишер]] задумал десантную операцию в северной Германии еще в 1909 году.</ref>. Спустя всего 10 дней после [[Navy:Фолклендский бой|победы при Фолклендах]] правительство одобрило заказ на два «улучшенных «Инвинсибла» - будущих линейных крейсеров [[Navy:Линейные крейсера типа Renown|типа ''Renown'']] ([[Navy:HMS Renown (1916)|''HMS Renown'']] и [[Navy:HMS Repulse (1916)|''HMS Repulse'']]), причем первоначально [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|Фишер]] обещал построить их в течении года, как знаменитый [[Navy:HMS Dreadnought (1906)|''HMS Dreadnought'']], и это в военное время! | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

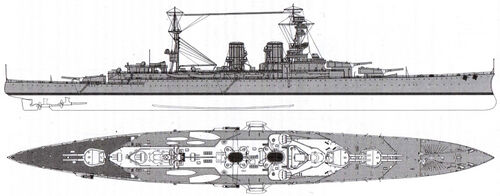

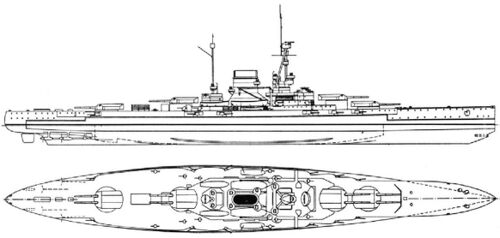

| ? | + | [[Файл:GB BC 141.jpg|500px|thumbnail|right|Линейный крейсер ''HMS Repulse'', осень 1916 г. Виды справа и сверху. ''Современная реконструкция'']] | ||

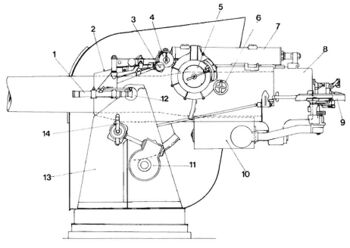

| + | Уже на следующий день, 19 декабря, главный конструктор флота Д'Эйнкорт представил в Совет Адмиралтейства свой эскиз. В умеренное водоизмещение в 18 750 т «улучшенного «Инвинсибла» вмещалось только две, самые мощные из имеющихся, [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм двухорудийные башни]], уже установленные на линкорах [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']] и [[Navy:Линейные корабли типа Revenge|типа ''«R»'']]. Вспомогательная артиллерия состояла из двадцати [[Navy:102-мм орудие BL Mark IX|102-мм/45 орудий]]. При 152-мм поясе и 32-мм броневой [[Navy:Палуба|палубе]], было возможно достичь заданной 32-узловой скорости. Относительно небольшой корабль выглядел мало впечатляющим и [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|Фишер]] прекрасно понимал, что новый [[Navy:HMS Invincible (1908)|''HMS Invincible'']] встретит бурю вполне обоснованной критики, как корабль слабый, да и вовсе не нужный. Первый морской лорд тут же потребовал установки третьей башни, что автоматически вело к заметному увеличению [[Navy:Водоизмещение|водоизмещения]]. | |||

| ? | + | Команда Д'Эйнкорта уже к 21 декабря подготовила эскизные чертежи [[Navy:Корпус|корпуса]], а три дня спустя, 24 декабря, они представили Фишеру вырезанную из дерева модель нового корабля. Адмирал тут же внес ряд усовершенствований. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | [[Файл:HMS Renown 05.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный крейсер ''HMS Renown''.]] | ||

| ? | + | 28 декабря новую модель крейсера вместе с чертежами и краткими характеристиками представили на Совет Адмиралтейства, который без долгого обсуждения дал свое одобрение. Первая стадия предварительного проектирования заняла 9 дней, на сутки меньше отпущенного срока<ref>Вместо обычного длительного обсуждения альтернативных вариантов с различными комбинациями характеристик в дело пошел единственный проект, разработанный исключительно по заказу одного человека - [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|лорда Фишера]].</ref>. Официальное разрешение на начало работ было выдано 30 декабря. К 21 января 1915 года на верфях провели подготовительные работы, а 25-го числа, в день рождения [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|адмирала Джона Фишера]], состоялась одновременная закладка крейсеров. От начала проектных работ до закладки прошло всего чуть больше месяца - рекордный срок для одних из самых крупных кораблей, строившихся по совершенно новому проекту. | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | == | + | [[Navy:HMS Repulse (1916)|''HMS Repulse'']] сошел со стапеля почти через год после официальной закладки, 8 января 1916 года, [[Navy:HMS Renown (1916)|''HMS Renown'']] - 4 марта 1916 года. 21 сентября 1916 года, по окончании отделочных работ и ходовых испытаний, первый крейсер из пары, [[Navy:HMS Repulse (1916)|''HMS Repulse'']], был принят комиссией от флота. Передача [[Navy:HMS Renown (1916)|''HMS Renown'']] состоялась 28 ноября 1916 года, однако реально оба линейных крейсера оставались совершенно небоеготовыми. Они имели несколько странный статус для новейших кораблей, как остро нуждающихся в модернизации. Поэтому ни один из них так и не вошел в 1916 году в состав боевых эскадр [[Navy:Гранд Флит|Гранд-Флита]]. | |

| + | [[Файл:GB 381-42 08.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный корабль ''HMS Queen Elizabeth'', середина 1918 г.]] | |||

| + | [[Файл:GB 381-42 09.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный корабль ''HMS Royal Sovereign'', середина 1920-х гг.]] | |||

| + | === Предпосылки к созданию === | |||

| ? | + | С началом [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]] работы по постройке на заказанных по программе 1914 года четырех линкорах: ''HMS Agincourt'' [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']], ''HMS Repulse'', ''HMS Renown'', ''HMS Resistance'' [[Navy:Линейные корабли типа Revenge|типа ''Royal Sovereign'']] были частью приостановлены, а частью заказы и вовсе аннулированы. Строительство линейного крейсера ''HMS Leopard'' по проекту [[Navy:HMS Tiger (1913)|''HMS Tiger'']] постоянно переносилось и, в итоге, в программу 1914 года даже не было включено. Предполагалось, что боевые действия продлятся недолго, несколько месяцев, от силы - год. Англичане полагали, что им удастся обойтись уже готовыми кораблями. | ||

| ? | + | С приходом в октябре 1914 года на пост главы Адмиралтейства, Первого морского лорда, [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|адмирала Джона Фишера]] ситуация изменилась. Менее чем за неделю после его назначения была принята обширная Чрезвычайная программа кораблестроения военного времени (''«Emergency War Program»''). Однако, из более шестисот предусматривающихся постройкой кораблей и вспомогательных судов, было построено только пять больших кораблей. Все они принадлежали к классу линейных крейсеров и среди них совсем не было полноценных: корабли [[Navy:Линейные крейсера типа Renown|типа ''Renown'']] в своем исходном варианте имели слишком слабую защиту, а три легких линейных крейсера - [[Navy:HMS Glorious (1916)|''HMS Glorious'']], [[Navy:HMS Courageous (1916)|''HMS Courageous'']] и [[Navy:HMS Furious (1916)|''HMS Furious'']] вообще справедливо относились к легким силам. Новых линейных кораблей [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|адмирал Фишер]] вообще не предусматривал. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | [[Файл:HMS Glorious 01.jpg|500px|thumbnail|right|Легкий линейный крейсер ''HMS Glorious'', июль 1920 г. Пятно на борту - тень от шлюпки, вывешенной за борт.]] | ||

| + | К концу 1914 года стало ясно, что конца войны не видно и близко. После отставки морского министра У.Черчилля и Первого морского лорда [[Navy:Фишер, Джон Арбетнот|Джона Фишера]] в мае 1915 года<ref>К отставке привела неудача [[Navy:Дарданелльская операция|Дарданелльской операции]]. Да и планируемая Балтийская экспедиция выглядела авантюрой.</ref> в Адмиралтействе задумались и о линейных кораблях. Хотя война не изобиловала линейными сражениями, но и в жесткой повседневной службе постепенно выяснялись недостатки, свойственные британским линкорам. Прежде всего, по английским меркам, они не были достаточно «сухими». Нахождение в постоянной готовности к сражению вынуждало поддерживать на кораблях полный запас топлива и боеприпасов. Имея не слишком высокий борт, дредноуты в перегруженном состоянии, волнении сильно заливались водой. Помимо неудобств для команды волны препятствовали использованию противоминной артиллерии, расположенной в казематах установках в выступах и вырезах бортов. Вода заливалась в амбразуры даже при не слишком сильном волнении. В такую погоду становилось проблематичным отразить атаку эсминцев противника. При крене, вызванных боевыми повреждениями, возникала серьезная опасность дополнительных затоплений через порты казематов. | |||

| + | ||||

| + | Моряки хотели бы получить корабль с высоким бортом, содержащим минимум отверстий, имеющий небольшую осадку и вспомогательную артиллерию, расположенную как можно выше над уровнем моря. В условиях Северного моря малая осадка стала весьма желанной: приобреталась свобода и безопасность маневрирования и одновременно уменьшалась опасность от мин и торпед. В таких условиях Адмиралтейство сняло собственный мораторий на разработку и постройку новых линейных кораблей и обратилось с тем же к правительству. | |||

| === Проектирование === | === Проектирование === | |||

| ? | В | + | В октябре 1915 года правительство одобрило постройку, пока одного корабля, и, глава Кораблестроительного управления сэр Юстас Теннисон д’Эйнкорт получил задание на разработку проекта «скорректированного» линкора. В качестве прототипа имелись два последних и самых удачных типа: либо быстроходные (25-узловые по проекту) [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']], либо менее скоростные, но немного более защищенные 22-узловые [[Navy:Линейные корабли типа Revenge|типа ''Royal Sovereign'']], оба вооруженные восемью [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм орудиями]]. | |

| ? | + | [[Файл:GB BC 168.jpg|500px|thumbnail|left|Линейный корабль ''HMS Queen Elizabeth'', 1918 г.]] | ||

| + | Главным требованием к линкору стало уменьшение осадки и увеличение высоты борта, причем первоначально корабли должны были иметь вдвое меньшее углубление, чем их предшественники - менее 4 м. И это у кораблей водоизмещением 27-30 тыс. т! Конструкторам убедили заказчиков, что не смогут обеспечить прочность и остойчивость таких «плоскодонок». В результате, договорились на уменьшении осадки до 7,3 м в полном грузу. | |||

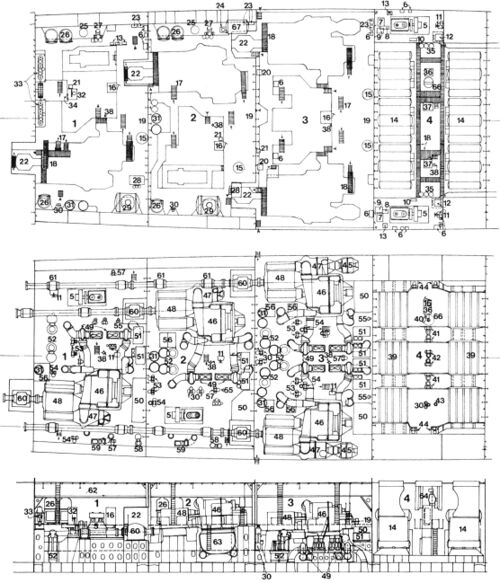

| ? | {|class="wikitable | + | За 2 месяца (конец ноября 1915 - конец января 1916 года) на рассмотрение Совета Адмиралтейства поступили 5 проектов, отличающиеся скоростью хода. В соответствии с заданием конструкторы зафиксировали главную артиллерию (восемь [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм орудий]]) и бронирование, ограниченное очень скромным 254-мм поясом, но имевшим большую ширину. Одинаковой была и вспомогательная артиллерия, состоявшая из десяти-двенадцати орудий нового 127-мм калибра, расположенных в палубных установках со щитами. Все варианты имели противоминную защиту нового типа, с наделками-булями. | |

| ? | + | {| class="wikitable" align="right" | ||

| |- | |- | |||

| ? | + | | colspan="7"| <center>'''Проекты линейного корабля с малой осадкой, конец 1915-начало 1916 гг.'''</center> | ||

| |- | |- | |||

| ? | + | ! Проект !! ''«А»'' !! ''«В»'' !! ''«В1»'' !! ''«С1»'' !! ''«С2»'' !! ''«D»'' | ||

| |- | |- | |||

| ? | |Водоизмещение | + | | Дата проекта<br />Водоизмещение, т<br />Длина максимальная, м<br />Ширина, м<br />Осадка средняя, м<br />Мощность, л.с.<br />Скорость, уз || 29.11.1915<br />31 000<br />246,89<br />31,7<br />7,16<br />75 000<br />27 || 01.01.1916<br />29 500<br />243,84<br />27,43<br />7,85<br />60 000<br />25 || 01.01.1916<br />30 350<br />243,84<br />27,43<br />8,15<br />75 000<br />27 || 18.01.1916<br />27 600<br />215,5<br />31,7<br />7,16<br />40 000<br />22 || 18.01.1916<br />25 250<br />200,25<br />30,48<br />7,54<br />40 000<br />22 || 01.02.1916<br />29 850<br />230,73<br />31,7<br />7,16<br />65 000<br />25,5 | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | colspan="7"| Примечания:<br />1. Вооружение у всех вариантов — 8×[[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм]], 12×127-мм (оба варианта ''«С»'' — 10), 1×[[Navy:76-мм орудие QF 12-pdr/20 cwt HA Mark I|76-мм]] зенитка (вариант ''«А»'' — 2)<br />2. Бронирование у всех вариантов: главный пояс в середине 254 мм, верхний пояс 152 мм, палубы (полубака, главная<br />броневая, нижняя) — 25-37 мм, орудийные башни — 280 мм лобовая, 229 мм — боковые и задняя плиты. | |

| + | |} | |||

| + | Основной проект, ''«А»'', представлял собой измененный в соответствии с исходными пожеланиями корабль [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']]. В результате увеличения длины до 247 м и увеличения мощности турбин до 75 000 л.с. скорость возрастала до 26,5-27 узлов. опасения вызывали только увеличившиеся длина и ширина, ограничивавшие число доков, которые могли принимать такой корабль. Этого недостатка был лишен проект ''«В»'', в котором ширина и скорость возвращались к линкорам [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']], но осадка увеличивалась на 70 см, а уменьшенная ширина не позволяла создать эффективную подводную защиту. Оба проекта ''«С»'' (1-й и 2-й варианты) были тихоходными, имея скорость 22 узла. Ширина вернулась к прежнему значению, а длина несколько уменьшилась, но, даже в самом коротком варианте оставаясь на уровне кораблей [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']]. В итоге, получался ухудшенный вариант линкоров [[Navy:Линейные корабли типа Revenge|типа ''Royal Sovereign'']] - ценой малой осадки и высокого борта стало резкое ослабление броневой защиты - с 330 до 254 мм. Последний вариант, ''«D»'', представлял собой немного укороченный ''«А»'' с уменьшенной скоростью. | |||

| + | ||||

| + | Первый этап проектирования оказался неудачным - ценой эксплуатационных качеств и появления примитивной ПТЗ стало заметное ухудшение бронирования. 254-мм броня, в принципе, защищала от тогдашних снарядов, британских снарядов. Расстрел русскими своего опытового судна [[Navy:Чесма (1886)|«Чесма»]], показал, что такие плиты прекрасно пробиваются бронебойными снарядами нового типа, причем 305-мм калибра. Свои новые снаряды готовили и британцы. У немцев строились и вскоре готовились вступить в строй новые линкоры [[Navy:Линейные корабли типа Bayern|типа ''Bayern'']], вооруженные [[Navy:380-мм орудие SK L/45|380-мм пушками]] и прикрытые 350-мм поясом. «Ухудшенные» британские линкоры могли стать для них легкими жертвами. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:GB 381-42 10.jpg|500px|thumbnail|left|Линейный корабль ''HMS Royal Oak'' типа ''Royal Sovereign'', 1937 г. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | Проекты после рассмотрения на Совете Адмиралтейства поступили к «потребителю» - командующему Гранд-Флитом [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|адмиралу Джону Джеллико]]. Полученный ответ стал настоящим сюрпризом и содержал три главных момента: | |||

| + | * [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|Джеллико]] считал, что линкоров у него в принципе и так достаточно. | |||

| + | * Он отказывался от быстроходных единиц, объяснив это тем, что 27-узловые корабли будут ему только мешать, и предлагал ограничиться или 22-узловыми линкорами, либо строить скоростные 32-узловые линейные крейсера. | |||

| + | * Командующий отнюдь не отказывался совсем от усиления своего флота, как и любой адмирал в любую эпоху. Но он считал, что неприятное положение может сложиться как раз в действующих отдельно от главных сил линейных крейсерах. Хотя к 1916 году ситуация обстояла достаточно утешительно для англичан: они имели на Северном море в строю 10 единиц против 5 немецких, в будущем соотношение могло только ухудшаться. По донесениям разведки, немцы начали строить по меньшей мере три линейных крейсера [[Navy:Линейные крейсера типа Mackensen|типа ''Mackensen'']] со скоростью хода около 30 узлов и 350-380-мм орудиями главного калибра<ref>Фактически в 1915 году в Германии заложили четыре линейных крейсера [[Navy:Линейные крейсера типа Mackensen|типа ''Mackensen'']] с вооружением из восьми [[Navy:350-мм орудие SK L/45|350-мм орудий]] при толщине главного пояса в 300 мм и проектной скорости хода около 28 узлов. Еще три линейных крейсера [[Navy:Линейные крейсера типа Ersatz Yorck|типа ''Ersatz Yorck'']] заложили в 1916 году. Они были вооружены восемью [[Navy:380-мм орудие SK L/45|380-мм орудиями]] при той же защите и скорости хода. В итоге, в теории в 1919 году немцы могли бы иметь в строю 13 единиц со 108 тяжелыми орудиями калибра 280-380 мм. Им могли бы противостоять 14 англичан с 94 орудиями калибра 305-457 мм. На первый взгляд паритет соблюдался. Однако, равенства на самом деле не было бы: в составе Гранд-Флита оказывалось большое число слабо (или очень слабо) защищенных линейных крейсеров. Единственными мало-мальски сбалансированными оставались 4 «кошки» — [[Navy:HMS Tiger (1913)|''HMS Tiger'']], [[Navy:HMS Lion (1910)|''HMS Lion'']], [[Navy:HMS Princess Royal (1911)|''HMS Princess Royal'']] и [[Navy:HMS Queen Mary (1912)|''HMS Queen Mary'']], но даже их 229-мм броня едва соответствовала 250-мм защите самого старого и слабого из немецких крейсеров - [[Navy:SMS Von der Tann (1909)|''SMS Von der Tann'']] Противопоставить же последним немецким крейсерам англичанам было просто нечего. В реальности, немцы только смогли спустить на воду два крейсера - [[Navy:SMS Mackensen (1917)|''SMS Mackensen'']] и [[Navy:SMS Graf Spee (1917)|''SMS Graf Spee'']]. Третий, [[Navy:Ersatz Frea (1920)|''SMS Prinz Eitel Friedrich'']] к концу войны так не покинул стапель.</ref>. | |||

| + | ||||

| + | К мнению [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|Джеллико]] в Адмиралтействе прислушивались. Управление кораблестроения тут же приступило к срочной работе. Общее руководство двумя группами конструкторов осуществлял лично глава Управления кораблестроения Теннисон-д'Эйнкорт. Неудивительно, что конструкция [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] и его систершипов включала многие отличительные особенности, характерные для им же разработанных легких линейных крейсеров [[Navy:Легкие линейные крейсера типа Courageous|типа ''Courageous'']] и кораблей [[Navy:Линейные крейсера типа Renown|типа ''Renown'']]. | |||

| + | ||||

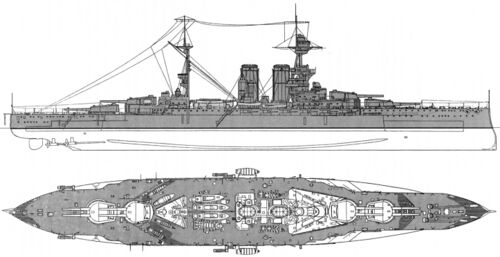

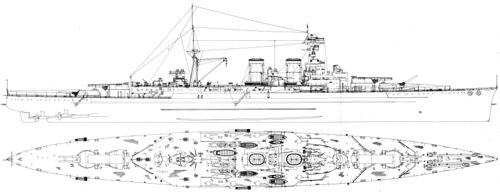

| + | [[Файл:GB BC 128.jpg|500px|thumbnail|left|Легкие линейные крейсера типа ''Courageous'', 1916 г. Вид справа и вид сверху. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | Для начала определились с вооружением - на линейных крейсерах предполагалось установить восемь [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм орудий]]. Чтобы соблюсти тактическое единство с крейсерами [[Navy:Линейные крейсера типа Renown|типа ''Renown'']], скорость должна была составлять около 32 узлов. Остальные элементы диктовались размерениями корпуса. Вследствие ограничений, связанных с размерами британских доков, дальше увеличивать длину и ширину уже было невозможно. Оставалось пожертвовать все той же защитой, поскольку уменьшить количество принимаемого топлива, как поступали немцы, было бы невозможно - британские корабли проводили в море гораздо больше времени. При ориентировочном нормальном водоизмещении нового линейного крейсера около 36 000 т пришлось примириться с осадкой, превысившей предел в 8 м, однако, Адмиралтейство уже не возражало. | |||

| + | ||||

| + | В результате проектировщики пошли именно «от размеров»: установили наибольшие длину и ширину в соответствии с размерами доков и стапелей, таким образом определив водоизмещение, из которого последовательно вычитали вес корпуса, подводную защиту, механизмы, топлива и, наконец, артиллерии. Остаток приходился на бронирование. Хотя 152-мм пояс крейсеров [[Navy:Линейные крейсера типа Renown|типа ''Renown'']] был признан недостаточным, в установленное водоизмещение удавалось втиснуть только 203-мм пояс. | |||

| + | {| class="wikitable" align="right" | |||

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | colspan="7"| <center>'''Проекты линейного крейсера, февраль 1916 г.'''</center> | |

| |- | |- | |||

| ? | + | ! Проект !! ''«1»'' !! ''«2»'' !! ''«3»'' !! ''«4»'' !! ''«5»'' !! ''«6»'' | ||

| |- | |- | |||

| ? | |Осадка | + | | Дата проекта<br />Водоизмещение, т<br />Длина максимальная, м<br />Ширина, м<br />Осадка средняя, м<br />Мощность, л.с.<br />Скорость, уз || 01.02.1916<br />39 000<br />269,75<br />31,7<br />7,92<br />120 000<br />30 || 01.02.1916<br />35 500<br />256,03<br />31,7<br />7,62<br />120 000<br />30,5 || 17.02.1916<br />36 500<br />262,30<br />31,7<br />7,92<br />160 000<br />32 || 17.02.1916<br />32 500<br />230,74<br />31,7<br />7,62<br />120 000<br />30 || 07.02.1916<br />35 500<br />252,98<br />31,7<br />7,62<br />120 000<br />30,5 || 17.02.1916<br />39 500<br />268,22<br />31,7<br />7,92<br />120 000<br />30 | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | Вооружение:<br /> главный калибр<br /> противоминный калибр || <br />8 - [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм]]<br />12 - [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм]] || <br />8 - [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм]]<br />12 - [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм]] || <br />8 - [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм]]<br />12 - [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм]] || <br />4 - 457 мм<br />12 - [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм]] || <br />6 - 457 мм<br />12 - [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм]] || <br />8 - 457 мм<br />12 - [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм]] | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | Главный пояс, мм || 203 || 254 || 203 || 203 || 203 || 203 | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | colspan="7"| Примечания: Вариант ''«1»'' — с водогрейными трубками большого диаметра. | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| |} | |} | |||

| + | 1 февраля 1916 года, всего через 2 дня после первого обсуждения меморандума [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|Джеллико]], в Совет Адмиралтейства от д'Эйнкорта поступили два начальных варианта проекта линейного крейсера с мощностью турбинной установки 120 000 л.с., вооруженного восемью [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм орудиями]] главного калибра в четырех двухорудийных башнях, двенадцатью [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм орудиями]] в качестве противоминного калибра. Защита хотя и несколько улучшилась по сравнению с фишеровскими [[Navy:HMS Repulse (1916)|''HMS Repulse'']] и [[Navy:HMS Renown (1916)|''HMS Renown'']], оставалась типично «линейно-крейсерской по-британски»: 203-мм пояс при 229-мм плитах башен. | |||

| ? | + | Проекты различались только используемыми котлами. Второй проект использовал так называемые тонкотрубные котлы, имеющие водогрейные трубки малого диаметра и имел на 3500 т меньшее водоизмещение, был короче почти на 14 м, а осадку удавалось удержать на приемлемом уровне 8,7 м, в то время как вариант №1 с водогрейными трубками большого диаметра сидел в воде на 9 м. При этом броневой пояс у проекта №2 становился на 51 мм толще, а скорость на пол-узла больше. Преимущества новых котлов выглядели совершенно очевидными даже для самого далекого от техники адмирала. И Адмиралтейству ничего не оставалось, как сделать очевидный выбор. Однако, посчитав 254-мм броню слишком «толстой» для линейного крейсера, сразу же последовало распоряжение: проработать варианты линейного крейсера с котлами с трубками малого диаметра, 203-мм поясом с различным вооружением. Чуть больше чем через 2 недели, 17 февраля д'Эйнкорт представил Совету еще четыре проекта. | ||

| ? | + | Наиболее последовательным развитием являлся вариант №3, отличавшийся от №2 только доведением скорости до магических 32 узлов за счет увеличения мощности турбин до 160 000 л.с. ценой роста водоизмещения на 1000 т и утоньшением пояса до 203 мм. Проект №5 еще более полно соответствовал №2, однако, выигрыш в весе шел на замену восьми [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм орудий]] на шесть гигантских 18-дюймовых орудий - со всеми недостатками в отношении организации стрельбы, связанными с трехорудийными залпами. Проект №6 имел восемь таких пушек, однако являлся самым большим - почти 40 000 т и наименее скоростным - 30 узлов. Вариант №4, хотя и самый маленький по водоизмещению, но имевший ту же 30-узловую скорость и всего четыре 18-дюймовых орудия. Общими элементами всех проектов являлись противоминная артиллерия из двенадцати [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм орудий]], два подводных [[Navy:Торпеды Великобритании|торпедных аппарата]] и 203-мм бронирование. | ||

| ? | + | Совет Адмиралтейства остановился на более сбалансированном и соответствующем исходным требованиям варианте №3. Еще раньше, 27 марта 1916 года, проектировщики представили два эскизных варианта проекта №3: ''«А»'' предусматривал установку двенадцати [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм орудий]] и четырех подводных [[Navy:Торпеды Великобритании|торпедных аппаратов]], а вариант ''«В»'' - шестнадцати [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-миллиметровок]] и двух [[Navy:Торпеды Великобритании|торпедных аппаратов]] ценой 50 т лишнего водоизмещения. Основные размерения и технические характеристики оставались одинаковыми: наибольшие длина 262,3 м, ширина 31,72 м; средняя осадка при нормальном водоизмещении, 36250/36300 т для вариантов ''«А»''/''«В»'', - 7,78 м, при полном водоизмещении - 8,85 м. Мощность энергетической установки уменьшили на 16 000 л.с. (до 144 000 л.с.) при сохранении 32-узловой скорости хода. 7 апреля 1916 года, после 10 дней изучения чертежей и уже готовых к тому времени моделей, в ходе дебатов Совет в итоге отдал предпочтение варианту ''«В»'' с шестнадцатью [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм противоминными орудиями]]. | ||

| + | {{Popup | |||

| + | |header = '''Характеристики «Доютландского» варианта''' | |||

| + | |content = | |||

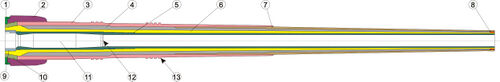

| + | Корпус и судовое оборудование в обоих вариантах весили 14 070 т, бронирование - 10 100 т, механическая установка - 5200 т, вооружение, включая броню башен, 4800 т (вариант ''«А»'' был на 50 т легче), нормальный запас нефти 1200 т (полный равнялся 4000 т), экипаж с личными вещами и запасы продовольствия 750 т. 180 т оставалось в качестве кораблестроительного резерва. В соответствии с пожеланиями Адмиралтейства корабль имел очень высокий надводный борт, особенно у форштевня - 9,7 м. Далее протяженный полубак плавно понижался до 7,16 м в середине корпуса, обрываясь примерно на 3/4 длины корабля, немного не доходя до барбета нижней кормовой башни. К корме линия борта понижалась на одну палубу, так что высота палубы над ватерлинией у ахтерштевня составляла 5,8 м. | |||

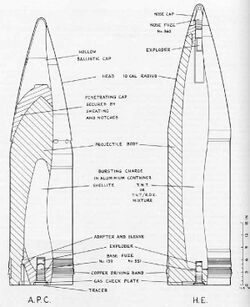

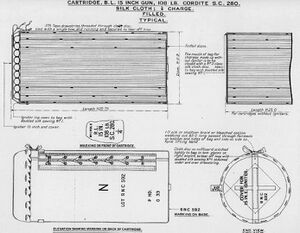

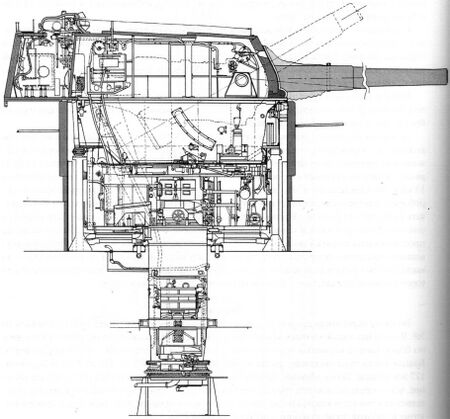

| ? | + | Артиллерия главного калибра состояла из восьми [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм/42 орудий ''Mark I'']], в четырех двухорудийных башнях, расположенных по линейно-возвышенной схеме попарно в носу и корме. Такая схема считалась в то время (да и впоследствии) наиболее рациональной и удобной с точки зрения организации стрельбы. Боезапас мирного времени составлял 80 снарядов на орудие, в военное время увеличиваясь до 100 снарядов. | ||

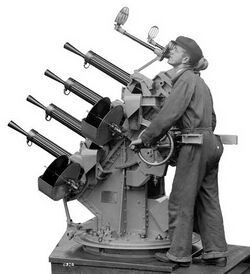

| ? | {|class="wikitable | + | Конструкторам удалось удовлетворить требование Адмиралтейства в отношении противоминной артиллерии, разместив ее в щитовых установках на верхней палубе: двенадцать [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм орудий]] на палубе полубака, а остальные четыре - еще выше - на навесной палубе, так что все они могли действовать даже в плохую погоду. В состав артиллерии входили еще два [[Navy:76-мм орудие QF 12-pdr/20 cwt HA Mark I|76-мм зенитных орудия]] и две малокалиберные [[Navy:47-мм орудие Hotchkiss|47-мм/40 салютных пушки ''«Hotchkiss»'']]. Торпедное вооружение состояло из четырех бортовых подводных [[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпедных аппаратов]]. | |

| ? | + | |||

| + | 203-мм главный броневой пояс прикрывал среднюю часть корпуса по ватерлинии, продолжаясь в нос и корму с постепенным утоньшением к оконечностям до 127-мм и 102-мм. Его закрывали прямые поперечные 127-мм и 76-мм траверзы. Выше главного располагались еще два пояса, толщиной соответственно 127 мм и 76 мм - в средней части корпус прикрывался броней до верхней палубы. | |||

| + | ||||

| + | Горизонтальная защита «размазывалась» между несколькими броневыми палубами. Сверху вниз шли палуба полубака толщиной 25-38 мм, переходящая в корме, где кончался полубак, в 25-мм верхнюю палубу. Далее в средней части корпуса шла главная броневая палуба толщиной 38 мм со скосами такой же толщины, спускавшаяся на уровень нижней в носу и корме, где толщина брони увеличивалась до 51 мм и 63 мм соответственно. Кроме того, в носу и корме имелась промежуточная палуба толщиной 25-51 мм и 25-63 мм соответственно. | |||

| + | ||||

| + | Толщина лобовых плит [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм башен]] составляла 280-мм, боковых и задних стенок - 254 мм и крыши - 108 мм. Максимальная толщина барбетов, над броней борта и траверзов, равнялась 178 мм. Передняя броневая рубка имела толщину плит в 254 мм, а небольшая задняя, предназначенная для управления торпедной стрельбой, 152 мм. Выступающие над верхней палубой основания дымовых труб имели 38-мм противоосколочную защиту. | |||

| + | |hidden = 1 | |||

| + | }} | |||

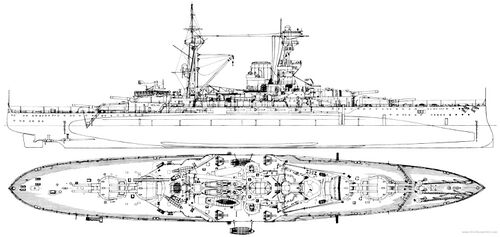

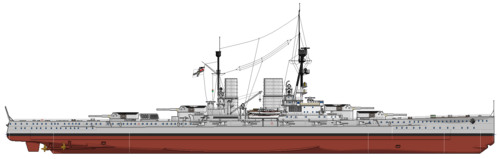

| + | [[Файл:Mackensen.png|500px|thumbnail|right|Проектный вид линейного крейсера ''SMS Mackensen''. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | [[Файл:Yorck 02.jpg|500px|thumb|right|Внешний вид линейных крейсеров типа ''Ersatz Yorck''.]] | |||

| + | По иронии судьбы, в день закладки головного крейсера [[Navy:Линейные крейсера типа Admiral|типа ''Admiral'']] проходило самое большое морское сражение 1-й мировой войны, [[Navy:Ютландское сражение|Ютландский бой]]. Результат его стал сокрушительным ударом для Адмиралтейства, британской кораблестроительной политики и для строящихся кораблей. Гибель трех линейных крейсеров ([[Navy:HMS Invincible (1908)|''HMS Invincible'']], [[Navy:HMS Indefatigable (1909)|''HMS Indefatigable'']], [[Navy:HMS Queen Mary (1912)|''HMS Queen Mary'']]<ref>Башня ''«Q»'' линейного крейсера [[Navy:HMS Lion (1910)|''HMS Lion'']] также была пробита и уничтожена пожаром кордита, на от взрыва корабль спасло быстрое затопление погреба.</ref>) от взрывов погребов имела не столько материальное значение, сколько моральное - английские адмиралы уже точно знали, что любой их линейный крейсер может быть уничтожен одним единственным снарядом. Даже строящиеся корабли [[Navy:Линейные крейсера типа Renown|типа ''Renown'']] и [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] оказывались совершенно «прозрачными» для орудий, находящихся в строю линейных крейсеров немцев, практически на всех дистанциях боя, а что говорить о [[Navy:350-мм орудие SK L/45|350-мм]] и [[Navy:380-мм орудие SK L/45|380-мм]] пушках строящихся крейсеров [[Navy:Линейные крейсера типа Mackensen|типа ''Mackensen'']] и [[Navy:Линейные крейсера типа Ersatz Yorck|тип ''Ersatz Yorck'']]. | |||

| + | ||||

| + | Уже в начале июня 1916 года активно работали созданные по распоряжению [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|Джеллико]] комиссии, задачей которых стал анализ [[Navy:Ютландское сражение|ютландской катастрофы]]. Расследование причин гибели линейных крейсеров пришло к выводу, что главной причиной стало возгорание британского пороха - кордита, слишком склонного к мгновенному взрывообразному воспламенению. Причиной возгорания кордита могла быть любой: непосредственное попадание в зарядный погреб, пробитие брони башни с возгоранием готовых к выстрелу зарядов и распространением огня вниз по линии подачи, наконец, раскаленные осколки, образующиеся при «вскрытии» барбета неприятельским снарядом. Как справедливо заметили специалисты - в любом случае все начиналось с пробития брони. Поэтому на первый план вышло кардинальное усиление защиты с одновременным принятием мер по предотвращению распространения огня. Пока же все работы на вновь заложенных линейных крейсерах прекратили. | |||

| + | ||||

| + | 25 июня 1916 года состоялось важное совещание Совета Адмиралтейства с участием командующих Гранд-Флитом и его линейными крейсерами, адмиралов [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|Джеллико]] и [[Navy:Битти, Дэвид|Битти]]. Первое, что решено было сделать, это меры защиты против прорыва пламени в перегрузочные отделения и погреба боеприпасов. Не требующие ни сроков ни значительных средств, они предусматривали установку специальных автоматически закрывающихся дверок или шторок. Такими устройствами оборудовали уже находившиеся в строю и, конечно, сразу же предусмотрели для проектирующихся кораблей. | |||

| + | ||||

| + | А вот по вопросу усиления горизонтального бронирования над погребами возникли горячие дебаты на самом совещании и вслед за ним. [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|Джеллико]] и [[Navy:Битти, Дэвид|Битти]] предпочли бы увеличить толщину палуб, с ними согласилась и большая часть Совета. Однако Теннисон-д'Эйнкорт высказался против такой идеи. Его поддержали наиболее «продвинутые» в техническом отношении лорды Адмиралтейства, с чертежами в руках утверждавшие, что снаряды не могут попасть непосредственно в погреб через палубу. Действительно, «размазанное» бронирование линейных крейсеров, как уже готовых, так и строящихся, в этом отношении играло положительную роль. Снаряду требовалось сначала пробить верхний пояс (что само по себе особых проблем не представляло) и уже затем, в поврежденном при проходе брони состоянии и со значительным уменьшением скорости, попасть под невыгодным углом в палубные плиты. Пробитие и этой преграды происходило только при весьма большом замедлении взрывателя. Сами англичане таких в то время не имели и по результатам [[Navy:Ютландское сражение|Ютландского боя]] довольно обоснованно полагали, что их не имеет и противник. | |||

| + | ||||

| + | Дальнейшие дебаты касались существенного усиления защиты кораблей [[Navy:Линейные крейсера типа Admiral|типа ''Admiral'']], в то время как почти готовые крейсера [[Navy:Линейные крейсера типа Renown|типа ''Renown'']] было решено ввести в строй «как есть». Начальник управления военного кораблестроения Теннисон-д'Эйнкорт показал, что ценой лишь небольшого увеличения осадки и совершенно незначительного уменьшения скорости хода удавалось существенно усилить бронирование, практически не меняя прочих размерений и компоновки [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']]. Тем не менее, напряженной работой инженеры оказались обеспечены не на один месяц. | |||

| + | ||||

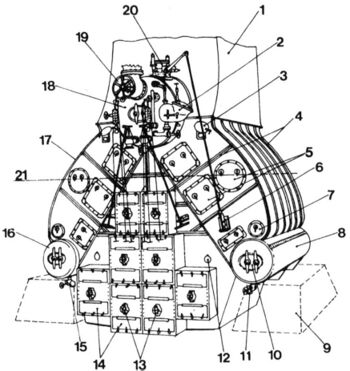

| + | Начало процесса перепроектирования вновь отличалось высокими темпами. После описанного совещания прошла всего неделя и 4 августа 1916 года Совет Адмиралтейства уже успел рассмотреть и одобрить измененный вариант проекта ''«В»''. Водоизмещение линейного крейсера теперь подросло на 1200 т (до 37500 т в нормальном грузу), что привело к увеличению осадки на 23 см и совсем небольшой потере хода, не более четверти узла. Однако, из наиболее существенных изменений в бронировании, не считая перераспределения бортовой и палубной брони, было увеличение толщины цементированной закаленной лобовой плиты [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм башен]] до 381 мм, боковых - до 280 мм, крышу прикрыть 127-мм плитами из нецементированной (гомогенной) крупповской брони. Перегрузочные помещения боеприпасов [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм орудий]] заключили в «коробки» из 25-мм стальных листов. | |||

| + | ||||

| + | Однако результат такого усиления не доставил удовлетворения ни проектантам, ни «потребителям». Д'Эйнкорт изменил свои взгляды на бронирование крейсеров [[Navy:Линейные крейсера типа Admiral|типа ''Admiral'']] и решился на очень кардинальное изменение проекта. Толщину вертикальной брони решили увеличить сразу в полтора раза! Толщина главного броневого пояса возросла с 203 мм до 305 мм, обоих верхних поясов - с 76 мм до 152 мм и барбетов со 178 мм до 305 мм. Линейный крейсер по сравнению с исходным мартовским вариантом становился тяжелее на 5000 т. Удачная конструкция корпуса выдержала и такое надругательство - у [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] увеличилась осадка на 61 см, и потребовалось незначительное изменениями конструкции корпуса. По расчетам скорость уменьшалась еще на 3/4 узла, или на полный узел по сравнению с исходным вариантом. Это была слишком незначительная плата за превращение «тонкокожего уродца» в корабль с вполне приличной защитой. В результате, окончательный вариант проекта, вновь подготовленный очень быстро и представленный Совету Адмиралтейства в конце августа, представлял собой линейный крейсер со скоростью хода 31 уз, с бронированием и подводной защитой как минимум на уровне кораблей [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']]. | |||

| + | ||||

| + | Кроме того, вместо двух [[Navy:76-мм орудие QF 12-pdr/20 cwt HA Mark I|76-мм]] зениток предполагалось иметь четыре, [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм]] калибра. Для увеличения живучести потребляющих электроэнергию боевых систем количество генераторов увеличили вдвое, с 4 до 8. | |||

| + | {| class="wikitable" align="right" | |||

| |- | |- | |||

| ? | + | | colspan="5"| <center>'''Проекты с различным составом вооружения, рассмотренные в июле 1916 г.'''</center> | ||

| |- | |- | |||

| ? | + | ! Проект !! ''«A»'' !! ''«B»'' !! ''«C»'' !! ''«D»'' | ||

| |- | |- | |||

| ? | |Водоизмещение | + | | Водоизмещение, т<br />Средняя осадка, м<br />Скорость, уз<br />Главный калибр || 40 600<br />8,61<br />31<br />4×2 - [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм]] || 43 100<br />9,15<br />30,5<br />4×3 - [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм]] || 41 700<br />8,84<br />30,75<br />2×3+2×2 - [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм]] || 40 900<br />8,69<br />30,75<br />3×3 - [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм]] | |

| + | |} | |||

| + | Последняя неделя августа стала для Совета Адмиралтейства по-настоящему горячей: появление, пусть пока на чертежной доске и в таблицах, уже весьма привлекательного и явно ценного и перспективного корабля, породило соблазн сделать его еще лучше. Первый морской лорд поднял вопрос о увеличении числа [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм орудий]], в идеале - до двенадцати штук в четырех трехорудийных башнях, теперь уж точно превосходя всех противников. | |||

| + | ||||

| + | Д'Эйнкорт и его отдел подготовили варианты с тремя различными схемами размещения [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм орудий]]: двенадцать в четырех трехорудийных башнях, девять в трех трехорудийных башнях (две в носу и одна в корме - стандарт будущих линкоров 30-х годов) и десять в двух трехорудийных и двух возвышенных двухорудийных башнях. Водоизмещение колебалась в пределах от 40 900 до 43 100 т, скорость вновь уменьшалась, теперь уже до 30,5-30,75 узла. | |||

| + | {| class="wikitable" align="right" | |||

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | colspan="5"| <center>'''Сравнение основных проектов, последовательно принятых Советом Адмиралтейства'''</center> | |

| |- | |- | |||

| ? | + | ! Дата принятия (рассмотрения) проекта !! 07.04.1916 !! 04.08.1916 !! 30.08.1916 !! 30.08.1917 | ||

| |- | |- | |||

| ? | |Ширина | + | | Водоизмещение нормальное, т<br />Длина максимальная, м<br />Ширина, м<br />Осадка средняя (в полном грузу), м<br />Скорость, уз<br />Зенитное вооружение<br />Торпедные аппараты || 36 300<br />262,13<br />31,7<br />8,84<br />32<br />2×[[Navy:76-мм орудие QF 12-pdr/20 cwt HA Mark I|76-мм]]<br />2×[[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм]] || 37 500<br />262,13<br />31,7<br />8,99<br />31,75<br />2×[[Navy:76-мм орудие QF 12-pdr/20 cwt HA Mark I|76-мм]]<br />2×[[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм]] || 40 600<br />262,13<br />31,7<br />8,615<ref>При нормальной нагрузке.</ref><br />31<br />2×[[Navy:76-мм орудие QF 12-pdr/20 cwt HA Mark I|76-мм]]<br />2×[[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм]] || 41 200<br />262,13<br />31,7<br />9,60<br />31<br />4×[[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм]]<br />2×[[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм]] | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | Броня, мм:<br /> Главный пояс в середине<br /> Главный пояс в оконечностях<br /> Первый верхний пояс<br /> Второй верхний пояс<br /> Траверзы<br /> Башни ГК (лоб/бок/крыша)<br /> Барбеты ГК<br /> Боевая рубка || <br />203<br />127-102<br />127<br />76<br />102 и 76<br />280/254/114<br />229<br />254 || <br />203<br />127-102-76<br />76<br />76<br />102 и 76<br />381/280/127<br />229<br />254 || <br />305<br />152-127<br />152<br />152<br />127 и 102<br />381/305-280/127<br />229<br />280 || <br />305<br />152—127<br />178<br />127<br />127 и 102<br />381/305-280/127<br />305<br />280 | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | Распределение нагрузки, т<br /> Корпус<br /> Переменные грузы и оборудование<br /> Вооружение<br / > Бронирование<br /> Механизмы<br /> Топливо<br /> Кораблестроительный резерв || <br />14 070<br />750<br />4800<br />10 100<br />5200<br />1200<br />180 || <br />14 520<br />750<br />5000<br />10 600<br />5300<br />1200<br />180 || <br />14 750<br />750<br />5000<br />13 400<br />5300<br />1200<br />200 || <br />14 950<br />800<br />5250<br />13 600<br />5300<br />1200<br />200 | |

| |- | |- | |||

| ? | |Мощность | + | | colspan="5"| Для всех проектов:<br />1. Мощность механизмов — 144 000 л.с.<br />2. Полный запас топлива — 4000 т.<br />3. Главная и вспомогательная артиллерия: восемь [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм]] и шестнадцать [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм]] орудий.<br />4. Противоторпедная переборка (ПТП) - 37-19 мм.<br />5.Значительный рост веса вооружения обусловлено главным образом увеличением толщины<br />бронирования башен, которое в соответствии с британской практикой входит в этот вес. | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| |} | |} | |||

| + | В конце августа 1916 года, после непродолжительных обсуждений, лорды Адмиралтейства решительно отвергли все проекты с трехорудийными башнями, сочтя их менее удобными и надежными по сравнению с двухорудийными. Специалисты опасались, что в несимметричных установках будут проблемы с заряжанием, в особенности среднего орудия, что приводило бы к задержками залпа и снижению скорострельности или пропускам в стрельбе<ref>Британцы не могли не знать, что к тому времени трехорудийные башни уже вовсю использовались на линкорах большинства ведущих морских держав - США, России, Италии и Австро-Венгрии, не без проблем, конечно, но в целом вполне успешно. А французы уже проектировали четырехорудийные. Англия и Германия оставались единственными противниками установок главного калибра с большим числом стволов. Но всего через четыре года, когда и в Британии приступили к проектированию первых после [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] линкоров и линейных крейсеров, трехорудийные башни рассматривались как единственный вариант расположения артиллерии.</ref>. | |||

| ? | + | 30 августа Адмиралтейство окончательно приняло проект ''«А»'' с восемью [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм орудий]] главного калибра. Однако, работы над заложенными линейными крейсерами, приостановленные в начале июня, так и не возобновлялись. Осенью 1916 года обсуждение проекта с участием избранного круга старших офицеров и адмиралов Гранд-Флита продолжалось. Оценки проекта разнились вплоть до противоположных: от удовлетворение проделанной работой до утверждения, что достройка линейных крейсеров [[Navy:Линейные крейсера типа Admiral|типа ''Admiral'']] является неоправданной тратой денег, рекомендуя разобрать прямо на стапеле наиболее продвинувшийся в постройке головной [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']], аннулировать заказы на остальные и приступить к проектированию совершенно новых кораблей с полным учетом опыта военного времени. | ||

| ? | + | В итоге, 13 сентября 1916 года последовало «последнее окончательное решение» - возобновить постройку четверки по проекту ''«А»'', разрешив улучшать проект, «если это не повлияет существенно на скорость и осадку». Постройка [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] возобновилась в начале сентября 1916 года. 2 октября Совет Адмиралтейства принял предложения [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|Джеллико]] по перераспределению бортовой брони: первый верхний пояс, располагавшийся непосредственно над главным, увеличили на 1 дюйм, до толщины в 178 мм, а для компенсации второй верхний пояс, находившийся над первым, стал на столько же тоньше. Наиболее серьезные изменения претерпевала горизонтальная защита: толщина палубы полубака увеличилась с 44 мм до 51 мм, верхней палубы - с 25,4 мм до 51 мм, главной палубы над погребами - с 51 мм до 76 мм, далее в корму - с 19 мм до 25,4 мм. Промежуточную палубу в кормовой части также утолстили на 38 мм до 64 мм. По мнению [[Navy:Джеллико, Джон Рашуорт|Джеллико]], снаряд, попадающий в любое место борта в средней части корабля, перед тем как достичь погребов боезапаса, встречал горизонтальные и вертикальные броневые плиты общей толщиной не менее 229 мм. Впрочем, командующий Гранд-Флитом не успокоился на достигнутом. | ||

| ? | + | |||

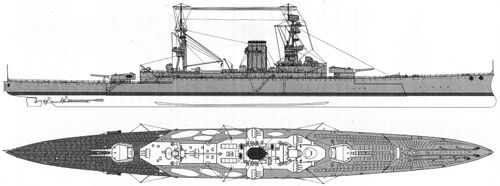

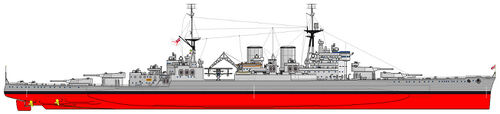

| ? | |- | + | [[Файл:GB BC 204.jpg|500px|thumbnail|right|Линейный крейсер ''HMS Hood'', 1920 г. ''Современная реконструкция'']] | |

| ? | + | Ровно через год после приемки «окончательного варианта», 30 августа 1917 года Совет Адмиралтейства утвердил построечные чертежи, которые на этот раз стали действительно окончательными. Водоизмещение [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] достигло 41 200 т, а осадка при нормальной нагрузке — 8,7 м, а в полном грузу — 9,61 м. Между тем постройка велась тоже уже целый год и корпус головного корабля [[Navy:Линейные крейсера типа Admiral|серии ''Admiral'']] приобретал на стапеле уже вполне узнаваемые формы. | ||

| ? | |- | + | ||

| ? | | || | + | == Постройка и испытания == | |

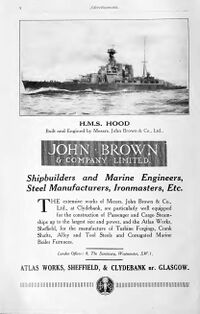

| ? | |- | + | [[Файл:HMS Hood 039.jpg|200px|thumbnail|left|Рекламный листок верфи ''«John Brown»'' с изображением ''HMS Hood''.]] | |

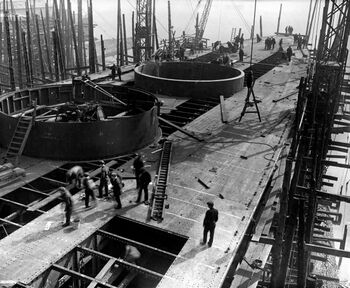

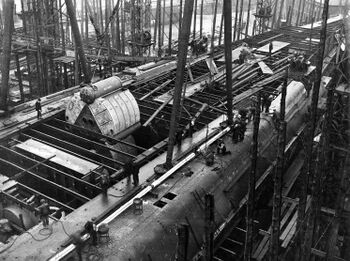

| ? | | | + | [[Файл:HMS Hood 126.jpg|350px|thumbnail|right|Начало постройки ''HMS Hood'', сентябрь 1916 г.]] | |

| + | [[Файл:HMS Hood 127.jpg|350px|thumbnail|right|Настилка броневой палубы ''HMS Hood'', 1917 г.]] | |||

| + | [[Файл:HMS Hood 128.jpg|350px|thumbnail|right|Кормовые барбеты ''HMS Hood'', 1917 г.]] | |||

| + | [[Файл:HMS Hood 053.jpg|350px|thumbnail|right|Корпус линейного крейсера ''HMS Hood'' незадолго до спуска на воду, лето 1918 г.]] | |||

| + | ||||

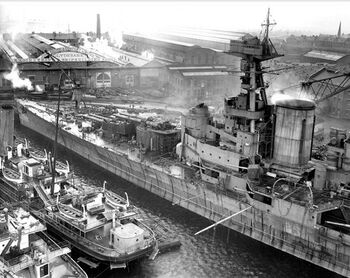

| + | 7 апреля 1916 года, как говорилось, Совет Адмиралтейства отдал предпочтение варианту с шестнадцатью [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм противоминными орудиями]]. Последовало утверждение проекта, и разработка нового линейного крейсера — «улучшенного «Ринауна»» — получила официальное завершение. Уже в середине апреля Адмиралтейство составило проект тендера на 3 линейных крейсера. Их предполагалось строить исключительно на частных верфях, поскольку они обеспечивали меньшие сроки строительства, чем государственные. По условиям тендера постройка должна была вестись в максимально возможном темпе, но при том не в ущерб строительству торговых судов, призванных восполнить потери от немецких подводных лодок. Проблема состояла в наличии подходящих стапелей - линейные крейсера имели слишком большую длину. | |||

| + | ||||

| + | В итоге, 19 апреля заказы получили верфи ''«John Brown and Company»'' в Клайдбанке, Глазго, ''«Cammell Laird»'' в Биркенхеде и ''«Fairfield Shipbuilding & Engineering Company»'' из Глазго. 10 июля 1916 года новые корабли получили имена знаменитых адмиралов времен наполеоновских войн: [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']], ''HMS Howe'' и ''HMS Rodney'', а спустя 3 дня последовал заказ на четвертую единицу, ''HMS Anson'', доставшийся знаменитой верфи ''«Armstrong»'' в Хай Уокер в Ньюкасле. Именно поэтому, в исторической литературе корабли именуются [[Navy:Линейные крейсера типа Admiral|типа ''Admiral'']]. | |||

| + | ||||

| + | С начала мая осуществлялся сбор материала и подготовительные работы на стапеле, а в последний день мая в Клайдбанке состоялась официальная закладка первого линейного крейсера, пока еще не получившего своего названия, под заводским №51. Гибель в тот день во время [[Navy:Ютландское сражение|Ютландского сражения]] трех британских крейсеров вынудило приостановить работы на только что заложенном [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] на время проведения расследования и последовавшего за ним кардинального перепроектирования корабля. | |||

| + | ||||

| + | После принятия измененного проекта, в конце августа 1916 года работы на верфи продолжились. 1 сентября состоялась официальная церемония закладки уже заложенного три месяца назад корабля. Впрочем, реально с 31 мая не производились какие-либо работы - заготовка материалов началась еще до этой даты, а монтаж - только в сентябре. | |||

| + | ||||

| + | Линейный крейсер получил свой окончательный построечный номер - ''406''. Немного позже последовала официальная закладка и остальных единиц серии: ''HMS Rodney'' - 9 октября 1916 года, ''HMS Howe'' - неделей позже, 16 октября, а 9 ноября был официально заложен последний линейный крейсер, ''HMS Anson''. Их строители остались прежними, получившими первоначальный заказ. | |||

| + | ||||

| + | Заказ на головной корабль [[Navy:Линейные крейсера типа Admiral|типа ''Admiral'']] получила верфь ''«John Brown»'' в Клайдбэнке близ Глазго<ref>Фирма построила больше всех линейных крейсеров: [[Navy:HMS Inflexible (1908)|''HMS Inflexible'']], [[Navy:HMAS Australia (1911)|''HMAS Australia'']] и [[Navy:HMS Tiger (1913)|''HMS Tiger'']], а также быстроходный линкор [[Navy:HMS Barham (1914)|''HMS Barham'']]. Последним заказом перед [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] стал [[Navy:HMS Repulse (1916)|''HMS Repulse'']], построенный в рекордные сроки. Кроме того, с ее стапелей сошла знаменитая ''RMS Lusitania'', имевшая вместимость в 32 500 рег.т и длину 240 м, превосходя [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] по водоизмещению и будучи лишь ненамного короче его.</ref>. Верфь имела возможность осуществлять полный цикл постройки кораблей любого класса и размера, включая изготовление главных и вспомогательных механизмов, брони, крупногабаритных отливок. Исключение составляло изготовление артиллерии. Артиллерию главного калибра обязались поставить два наиболее мощных предприятия этого профиля в Великобритании. [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм орудия]] для первых двух единиц серии должны были изготовить ''«Vickers Limited»'' и ''«Sir W.G.Armstrong Whitworth & Co Ltd.»''. ''HMS Howe'' и ''HMS Anson'' должны были получить свои пушки от ''«Coventry Ordnance Works»'' (сокр.''«COW»'')<ref>Компания ''«Coventry Ordnance Works Limited»'' была создана в июле 1905 года консорциумом британских судостроительных фирм ''«John Brown»'' с долей 50%, ''«Cammell Laird»'' - 25% и ''«Fairfield»'' - 25% при поддержке британского правительства, которое хотело иметь третьего крупного оружейного производителя для конкуренции концернами ''«Vickers Sons & Maxim»'' и ''«Sir W.G.Armstrong Whitworth & Co.»'', чтобы снизить цены.</ref>. | |||

| + | ||||

| + | 8 февраля 1917 года правительство конфиденциально оповестило владельцев заводов о своем решении продолжать строительство только головного [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] и временно приостановить работы на остальных. Разведка проинформировала Адмиралтейство, что из семи заложенных в Германии линейных крейсеров, шесть находятся в самой начальной стадии постройки и более не достраиваются<ref>Имеются в виду четыре линейных крейсера [[Navy:Линейные крейсера типа Mackensen|типа ''Mackensen'']] и три [[Navy:Линейные крейсера типа Ersatz Yorck|тип ''Ersatz Yorck'']]. Как уже говорилось, два крейсера [[Navy:Линейные крейсера типа Mackensen|типа ''Mackensen'']]: [[Navy:SMS Mackensen (1917)|''SMS Mackensen'']] и [[Navy:SMS Graf Spee (1917)|''SMS Graf Spee'']] будут спущены на воду 21 апреля и 15 сентября 1917 года соответственно. Третий, [[Navy:Ersatz Frea (1920)|''SMS Prinz Eitel Friedrich'']], к концу войны был даже не готов к спуску на воду. Постройка остальных четырех единиц не продвинулась дальше сборки киля и днищевых конструкций.</ref>. 9 марта прекратилось и строительство британских крейсеров ''HMS Rodney'', ''HMS Howe'' и ''HMS Anson'' - пока только временно. Адмиралтейство рекомендовало верфям, строивших систершипы [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']], рассматривать работы над ними как «второстепенные», которые не должны влиять на выполнение экстренных заказов. Впрочем, меморандум 9 марта 1917 года содержал оговорку, что это не следует трактовать как отмену заказа. Заложенные кили и нижние секции корпуса потихоньку ржавели в течение полутора лет, до октября 1918 года. | |||

| + | ||||

| + | Судостроительный кризис конца войны сказывался и на [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']]. В сентябре 1917 года, в ответ на очередной запрос Адмиралтейства, руководство верфи ''«John Brown»'' сообщило, что сроки могут быть сокращены максимум на 3 месяца, ценой задержки на полгода ввода в строй 5 эсминцев и полного прекращения постройки 3 торговых судов. Адмиралтейство сочло, что эсминцы и транспорты более приоритетны, чем главная сила флота. Командование Гранд-Флита, получившее сведения о том, что немецкий линейный крейсер [[Navy:SMS Mackensen (1917)|''SMS Mackensen'']] находится в высокой степени готовности, продолжало настаивать на ускорении постройки [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] и возобновлении постройки остальных трех единиц серии. | |||

| + | ||||

| + | Однако, Военный Комитет, осуществлявший общее руководство военными усилиями Британии, не находил соответствующих ресурсов. Адмиралтейство поспешило переложить ответственность на строителей. На фирму ''«John Brown»'' поступила телеграмма с просьбой изыскать возможность для завершения достройки [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] в кратчайший срок. Последовал уже знакомый ответ, и линейный крейсер продолжал оставаться своеобразной «золушкой». Работы на нем продвигались весьма медленно, медленнее, чем на лёгких крейсерах, не говоря уже о эсминцах. В начале 1918 года в Совете Адмиралтейства обсуждалась старая идея о том, что постройка [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] вообще нецелесообразна. Война вряд ли продлится до вступления в строй даже первой единицы, а в качестве новых перспективных кораблей они не годятся. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:HMS Hood 129.jpg|350px|thumbnail|left|Корпус линейного крейсера ''HMS Rodney'' в начальной стадии постройки (левый нижний угол снимка) на верфи ''«Fairfield»'' в Говэне, 1918 г.]] | |||

| + | [[Файл:HMS Hood 150.jpg|350px|thumbnail|right|Корпус ''HMS Hood'' незадолго до спуска на воду, лето 1918 г. Плиты броневого пояса еще не установлены.]] | |||

| + | [[Файл:HMS Hood 086.jpg|350px|thumbnail|right|Корпус ''HMS Hood'' незадолго до спуска на воду, лето 1918 г.]] | |||

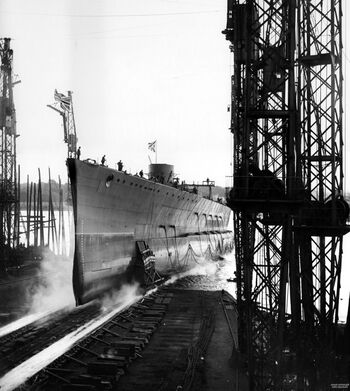

| + | [[Файл:HMS Hood 114.jpg|350px|thumbnail|right|Спуск на воду ''HMS Hood''. Верфь ''«John Brown»'', Клайдбэнк, 22 августа 1918 г.]] | |||

| + | [[Файл:HMS Hood 131.jpg|350px|thumbnail|right|Корпус ''HMS Hood'' спущен на воду, 22 августа 1918 г.]] | |||

| + | [[Файл:HMS Hood 082.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный крейсер ''HMS Hood'' в достройке, 1918 г.]] | |||

| + | В начале весны 1918 года после очередного обсуждения хода постройки руководство верфи информировало Адмиралтейство, что [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] будет готов к испытаниям не раньше ноября 1918 года, не отставая от своего потенциального соперника, [[Navy:SMS Mackensen (1917)|''SMS Mackensen'']]. Но постепенно срок готовности отодвигался на следующий, 1919 год. Точку на истории постройки серии поставило завершение войны. 17 марта 1919 года заказы на ''HMS Rodney'', ''HMS Howe'' и ''HMS Anson'' окончательно аннулировали, направив соответствующие меморандумы фирмам-строителям<ref>Верфям разрешили выставить на торги броню и уже поставленные механизмы. Процесс распродажи затянулся до августа 1919 года. В итоге двойная закладка, постройка и последующая разборка трёх линейных крейсеров обошлась Британии в 860 000 фунтов стерлингов - стоимость новейшего легкого крейсера [[Navy:Легкие крейсера типа D (Danae)|типа ''«D»'']].</ref>. | |||

| + | ||||

| + | Несмотря на продолжающееся строительство корабля, проект [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] продолжали перекраивать - в августе 1917 года приняли «утолщенный» вариант по вертикальной броне, в августе 1918 - усилили горизонтальную броню. Броня главной палубы непосредственно над погребами стала 51-миллиметровой, а для компенсации веса полностью убрали противоосколочное прикрытие оснований труб над верхней палубой, в прошлом усиленное с 25 до 51 мм. | |||

| + | ||||

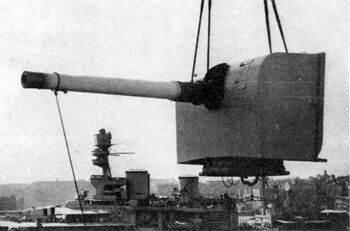

| + | 22 августа 1918 года состоялся спуск линейного крейсера [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] на воду. Его «крестной матерью» стала вдова погибшего в [[Navy:Ютландское сражение|Ютландском бою]] контр-адмирала Хорейса Худа, Леди Худ разбила о форштевень корабля традиционную бутылку шампанского и произнесла краткую речь, окрестив готовый к спуску на воду корабль - [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']]. Спуск огромного корабля, вес которого составил 21 720 т, из которых 18 532 т приходилось на корпус, 1620 т - на механизмы, 1184 т - на броню и остальные 384 т - на вооружение, балласт и временные спусковые конструкции, прошел без каких-либо происшествий. | |||

| + | ||||

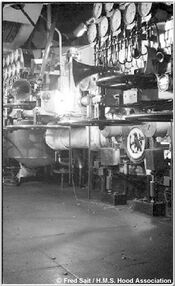

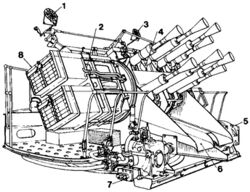

| + | Сразу же стали набирать темп работы по установке механизмов и артиллерии. 12 сентября 1918 года завершили монтаж брони барбета башенной установки ''«А»''. 28 октября закончилась погрузка и активно велась сборка котлов и турбин, а также основного корабельного оборудования. Корабль постепенно обретал свою форму. В январе 1919 года корпус был почти готов, была установлена значительная часть брони. В феврале на свои места были установлены обе дымовые трубы и начата обшивка деревом верхней палубы в носовой части. В марте почти вся бортовая броня была своем месте, и начался монтаж нижних частей надстроек. 1 мая в Адмиралтейство было уведомлено о завершении сборки последнего, четвертого турбинного агрегата. К концу мая была возвращена на место часть палуб, снятых для монтажа силовой установки. 2 мая 1919 года на крейсер установили треногую фок-мачту. В июне закончилась установка бортовых броневых плит, а также практически полностью завершены противоторпедные були. | |||

| + | ||||

| + | На заводе Виккерса изготовили первую пару [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм стволов]], 29 июля стволы прибыли на место. | |||

| + | ||||

| + | В мае 1919 года последовали очередные изменения уже близкого к готовности корабля, опять связанные с дополнительной защитой погребов - 76-мм горизонтальными плитами прикрыли пространство над скосом палубы, между бортом и ее горизонтальной частью, которая простиралась теперь от борта до борта. Это означало усиление скоса при возможных попаданиях в него снарядов, падающих сверху под большими углами. На это требовалось 100 т, однако, никакого резерва уже не оставалось. Пришлось не устанавливать четыре [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм орудия]] - по два с полубака и навесной палубы, а также их подачи. В итоге, [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] остался с двенадцатью противоминными [[Navy:140-мм корабельное орудие BL Mark I|140-мм орудиями]] вместо шестнадцати, как в когда-то отвергнутом варианте проекта ''«А»''. | |||

| + | ||||

| + | В июле 1919 года Адмиралтейство, в очередной раз, решило усилить защиту. Палубу над погребами предполагалось усилить до 6 дюймов в корме (где их крыши располагались ближе к палубе, значит - к вражеским снарядам) и до 5 дюймов в носу. В таком варианте горизонтальная защита выглядела бы очень внушительно: суммарная толщина палуб в районе погребов превышала бы 8 дюймов. Рост веса защиты на 440 т предполагалось компенсировать удалением четырех (из десяти) передних надводных [[Navy:Торпеды Великобритании|торпедных аппаратов]] вместе с их обширным помещением. Еще несколько десятков тонн удалось сэкономить на замене 152-мм бронирования заднего пункта управления огнем, предназначенного прежде всего для стрельбы теми самыми торпедами, на противоосколочное 37-миллиметровое. От усиления палубы отказались, хотя [[Navy:Торпеды Великобритании|торпедные аппараты]] все равно сняли - водоизмещение явно вылезало за самый последний проектный предел, превысив 42 600 т. | |||

| + | ||||

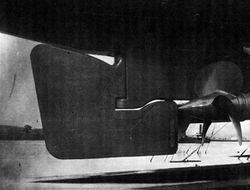

| + | В том же году приняли решение установить на башнях ''«В»'' и ''«X»'' специальные платформы для взлёта колёсных истребителей ''Fairey «Flycatcher»'', хотя реально работы осуществили только в марте 1920 года - уже после ввода крейсера в строй. | |||

| + | ||||

| + | В августе 1919 года рабочие верфи и завода Виккерса смонтировали первую башенную установку - возвышенную кормовую ''«X»''. За ней в сентябре последовала вторая кормовая - ''«Y»''. Тогда же состоялось очередное совещание с участием представителей верфи и Адмиралтейства, на котором окончательно решили не торопиться с постройкой, и часть рабочих перевели на соседние стапели с торговыми судами. До конца октября удалось только завершить монтаж горизонтальной брони, включая усиленную защиту погребов. В ноябре установили третий барбет, начался монтаж четвертого, последнего. 8 и 20 ноября были доставлены по паре орудийных установок для них. | |||

| + | ||||

| + | Одновременно с завершением работ по главной артиллерии на нем появилась грот-мачта, краны и шлюпбалки. В декабре 1919 года впервые опробовали турбины линейного крейсера, пока в ходе испытаний у стенки. В январе 1920 года Адмиралтейство, совместно с руководством фирмы Джордж Браун, приняло решение достройку и полное оборудование [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] перепоручить государственной верфи ВМФ в Розайте<ref>Верфи потребовалось освободить место для постройки торговых судов.</ref>. | |||

| + | ||||

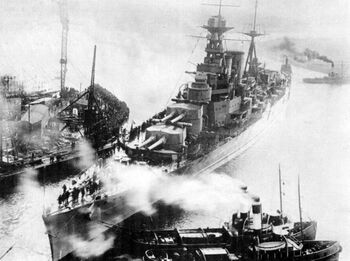

| + | 1 января 1920 года командование [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] принял его первый командир, кэптен Уилфрид Томкинсон. Около полудня 9 января 1920 года корабль покинул завод в Клайдбанке и после предварительных заводских ходовых испытаний, 12 января двинулся в Розайт. 21 февраля 1920 года в бассейне верфи провели кренование [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] для выявления его реальных построечных характеристик. При проектных значениях водоизмещения порожнем в 39 500 т и средней осадки 8,32 м реальное водоизмещение составило 41 000 т при средней осадке 8,61 м. Проектная метацентрическая высота, равная 1,34 м, при креновании составила всего 98 см. | |||

| + | ||||

| + | В первую неделю марта 1920 года линейный крейсер вышел на ходовые испытания. Невзирая на значительную перегрузку по сравнению с исходным проектом, ему удалось на мерной миле превысить 32 узла при форсировке турбин всего на примерно 5% от паспортной мощности. А проектную 31-узловую скорость при проектной же мощности корабль смог удерживать в течение 3-часового пробега. Была отмечена отличная работа механиков верфи и безотказная работа механизмов, как будто крейсер давно находился в строю. 19 марта прошли проверку рулевые устройства и поведение [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] на циркуляции, результаты которых признали «удовлетворительными». 22 - 23 марта состоялись ходовые испытания в полном грузу. | |||

| + | ||||

| + | Так же удачно прошли испытания и опытные стрельбы артиллерии, занявшие около месяца. С 23 февраля по 3 марта осуществлялись и пуски торпед из всех [[Navy:Торпеды Великобритании|торпедных аппаратов]]. С 29 марта на корабле находился уже близкий к штатному, но еще неполный экипаж, насчитывавший 967 офицеров и матросов, в большинстве своем переведенных с линейного крейсера [[Navy:HMS Tiger (1913)|''HMS Tiger'']]. Наконец, 14 мая праздничный [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] в достроечном затоне в Розайте посетила приемочная комиссия. На следующий день представители фирмы-строителя и Адмиралтейства подписали все протоколы. Ройял Нэйви получил свой самый большой корабль. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:HMS Hood 024.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный крейсер ''HMS Hood'' завершает достройку на верфи ''«John Brown»'' в Клайдбэнке, конец 1919 г.]] | |||

| + | Все задержки, модернизационные и связанные с военным дефицитом, а также окончание военных действий, привели к тому, что строился [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] очень долго, по британским стандартам, разумеется. С момента утверждения первоначального проекта в апреле 1916 года до вступления в строй прошло 44 месяца - почти вдвое больше, чем понадобилось для постройки последних британских линкоров [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']]. И на два с половиной года больше, чем ушло на строительство его предшественников, линейных крейсеров [[Navy:HMS Renown (1916)|''HMS Renown'']] и [[Navy:HMS Repulse (1916)|''HMS Repulse'']]. Стапельный период постройки корабля составлял почти 24 месяца, еще 20 месяцев заняла достройка на плаву. | |||

| + | ||||

| + | Последний линейный крейсер вышел весьма дорогим - полная стоимость постройки [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] составляла 6 250 000 фунтов стерлингов (146,5 фунтов за тонну нормального водоизмещения). | |||

| + | [[Файл:HMS Hood 023.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный крейсер ''HMS Hood'' покидает верфь ''«John Brown»'' в Клайдбэнке для проведения испытаний, 9 января 1920 г.]] | |||

| + | {| class="wikitable" | |||

| |- | |- | |||

| ? | | | + | ! Корабль !! Герб<br />корабля<ref>Герб [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] соответствует реальному кораблю, остальные приведены для примера, от построенных позже линейных кораблей.</ref> !! Верфь-строитель !! Заложен !! Спущен<br />на воду !! Вошел<br />в строй !! Судьба | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] || [[Файл:HMS Hood 000.jpg|50px|frameless|center]] || ''«John Brown»'', Клайд || 1.9.1916 || 22.8.1918 || 7.1.1920 || Погиб 24.5.1941 | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | ''HMS Rodney'' || [[Файл:GB BC 197.jpg|50px|frameless|center]] || ''«Fairfield»'', Говэн || 9.10.1916 || - || - || Заказ аннулирован в 1918 г. | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | ''HMS Howe'' || [[Файл:GB BC 195.jpg|50px|frameless|center]] || ''«Cammell Laird»'', Биркенхэд || 16.10.1916 || - || - || Заказ аннулирован в 1918 г. | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | ''HMS Anson'' || [[Файл:GB BC 196.jpg|50px|frameless|center]] || ''«Armstrong»'', Эльсвик || 9.11.1916 || - || - || Заказ аннулирован в 1918 г. | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | |- | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | |- | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| |} | |} | |||

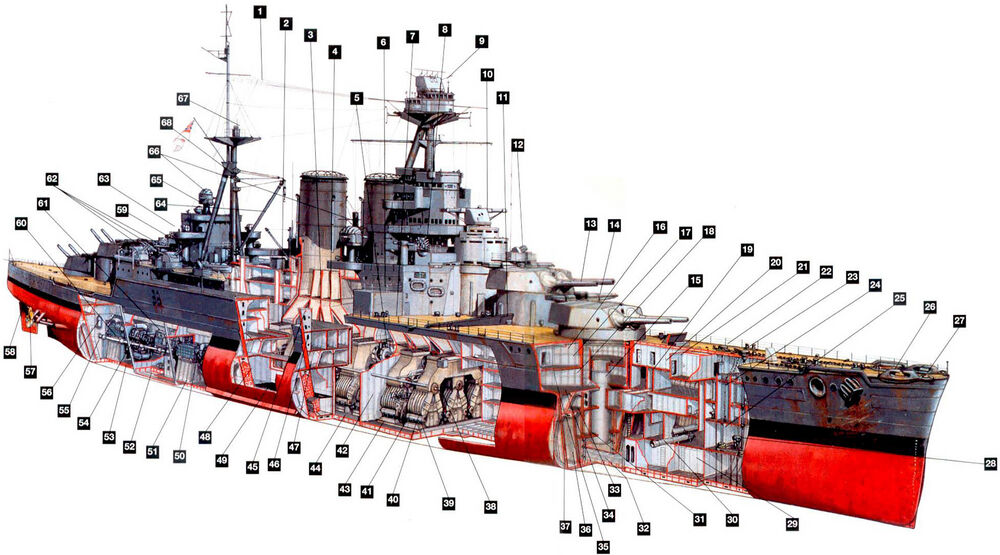

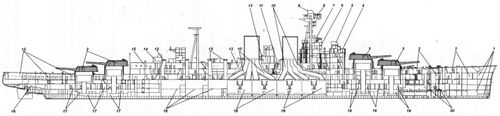

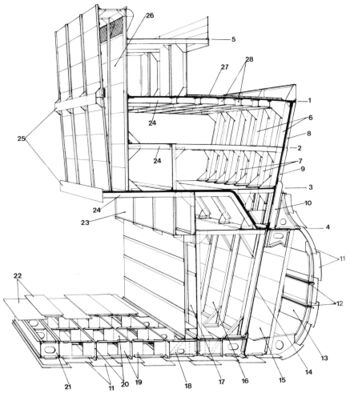

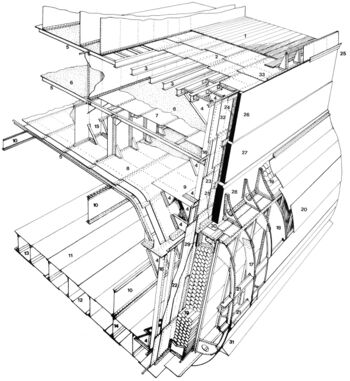

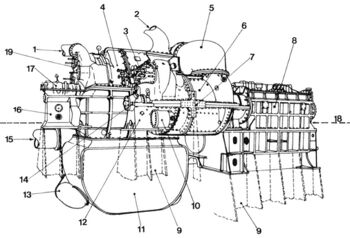

| + | == Описание конструкции == | |||

| + | === Корпус === | |||

| + | [[Файл:HMS Hood 037.jpg|250px|thumbnail|left|Линейный крейсер ''HMS Hood'' в Гибралтаре, 1934 г.]] | |||

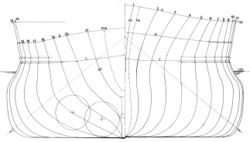

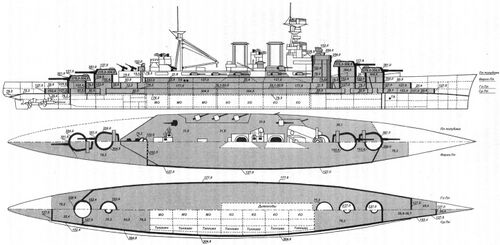

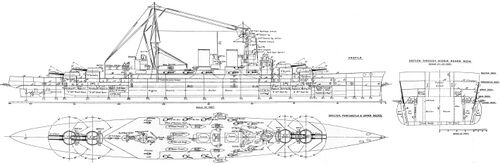

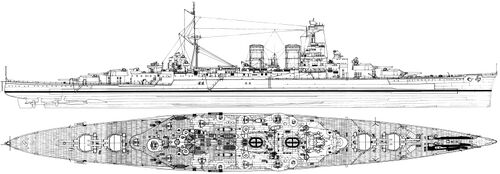

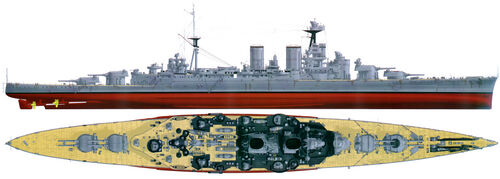

| + | [[Файл:GB BC 203.jpg|500px|thumbnail|right|Линейный крейсер ''HMS Hood'' типа ''Admiral''. Чертеж корпуса. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | [[Файл:GB BC 202.jpg|250px|thumbnail|right|Линейный крейсер ''HMS Hood'' типа ''Admiral''. Теоретический чертеж. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] выглядел одновременно очень внушительно и красиво, формами надводной части корпуса напоминая стремительный легкий крейсер. Изящный наклонный форштевень поднятый высоко над водой, и плавный изгиб спускающейся к передним башням носовой части придавал кораблю вид огромной яхты. Впервые британцы полностью отказались от таранного образования носовой оконечности, еще «украшавшего» [[Navy:HMS Renown (1916)|''HMS Renown'']] с [[Navy:HMS Repulse (1916)|''HMS Repulse'']]. От него осталось небольшое утолщение в подводной части, улучшавшее ходовые качества и поведение на волне<ref>Впоследствии на новых кораблях и судах в этом месте появился более солидный обтекаемый «нарост» - бульб.</ref>. | |||

| ? | + | [[Файл:HMS Hood 009.jpg|500px|thumbnail|left|Первый выход в море крейсера ''HMS Hood'', начало 1920 г.]] | ||

| ? | + | Борта у острого носа линейного крейсера имели заметный развал, переходящий даже на среднюю часть корпуса. Этот наклон бортов выполнял сразу две задачи: он способствовал отбрасыванию волны брызг, особенно в носовой части, а также позволял крепить плиты корпуса под наклоном, верхней кромкой наружу, что увеличивало сопротивляемость защиты за счет менее выгодных углов встречи снаряда с броней. Единственным неудачным решением оказался подъем палубы на юте от среза полубака позади башен ''«X»'' и ''«Y»'' к кормовой оконечности. Разница высоты борта достигала 1,8 м. В результате, у задних барбетов на волнении образовывался «бассейн», заполненный массами воды, стекающей с кормы и не успевающей уйти за борт. В этом месте на сильной волне, вода покрывала человека с головой. | ||

| ? | + | [[Файл:GB BC 204.jpg|500px|thumbnail|left|Линейный крейсер ''HMS Hood'', 1920 г. ''Современная реконструкция'']] | ||