Лёгкие крейсера типа Arethusa (1913)

| Версия 23:40, 25 декабря 2014 | Текущая версия на 14:29, 28 ноября 2023 | |||

не показаны 22 промежуточные версии 8 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | {{ | + | {{Тип корабля | |

| ? | + | |Название типа = Легкие крейсера типа ''Aretusa'' | ||

| ? | + | |Картинка = Aretusa Pic 39.jpg | ||

| ? | |Название | + | |Предшественники = Крейсера-скауты [[Navy:Крейсера-скауты типа Active|типа ''Active'']] | |

| ? | |Картинка = | + | |Дочерние типы = Легкие крейсера [[Navy:Легкие крейсера типа C|типа ''C'']] | |

| ? | | | + | <!-- Постройка и служба --> | |

| ? | | | + | |Заказано = 8 | |

| ? | | | + | |Построено = 8 | |

| ? | | | + | |Годы постройки = 1912-1915 | |

| ? | | | + | |Годы службы = 1914-1922 | |

| ? | | | + | |Место строительства = ''Chatham Dockyard'', Чатэм<br />''Devonport Dockyard'', Девонпорт<br />''Fairfield'', Говэн<br />''Beardmore'', Далмер<br />''Vickers'', Барроу | |

| ? | | | + | <!-- Общие данные --> | |

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | <!-- | + | ||

| ? | + | |||

| ? | Общие данные | + | ||

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| |Водоизмещение = 3512 | |Водоизмещение = 3512 | |||

| ? | |ВодоизмещениеПолн = | + | |ВодоизмещениеПолн = 4200 | |

| ? | |Длина = | + | |Длина = 133,0-133,05 | |

| ? | |Ширина = 11, | + | |Ширина = 11,89 | |

| ? | |Осадка = 4,72 | + | |Осадка = 3,96-4,72 | |

| ? | + | |ДлинаКВЛ = | ||

| ? | + | |ДлинаМакс = | ||

| ? | + | |ШиринаКВЛ = | ||

| ? | + | |ШиринаМакс = | ||

| ? | + | |ОсадкаМин = | ||

| ? | + | |ОсадкаМакс = | ||

| ? | | | + | |Энергетическая установка = 4 {{comment|ПТА|Паро-турбинный агрегат}} ''Parsons''/''Brown-Curtiss''<br />8 {{comment|ПК|Паровой котел}} ''Yarrow''<br />40 000 л.с. | |

| ? | | | + | |Скорость хода = 29 | |

| ? | | | + | |Дальность плавания = 5000 | |

| ? | | | + | <!-- Экипаж --> | |

| ? | | | + | |Общая численность = 270 | |

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | |Скорость хода | + | ||

| ? | + | |||

| ? | |Дальность плавания | + | ||

| ? | + | |||

| ? | <!-- | + | ||

| ? | + | |||

| ? | Экипаж | + | ||

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| ? | |Общая численность = | + | ||

| |Офицеры = | |Офицеры = | |||

| |Мичманы = | |Мичманы = | |||

| |Матросы = | |Матросы = | |||

| ? | <!-- | + | <!-- Бронирование --> | |

| ? | + | |Пояс = 76,2 | ||

| ? | Бронирование | + | |Борт = | |

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| ? | |Пояс = | + | ||

| ? | |Борт = | + | ||

| |Палуба = 25,4 | |Палуба = 25,4 | |||

| |Траверз нос = | |Траверз нос = | |||

| ? | |Траверз корма = | + | |Траверз корма = 25,4 | |

| ? | |Барбеты = | + | |Барбеты = | |

| ? | |башня лоб = | + | |Башни = 6-10 | |

| + | |башня лоб = | |||

| |башня бок = | |башня бок = | |||

| |башня тыл = | |башня тыл = | |||

| |башня крыша = | |башня крыша = | |||

| ? | |Боевая рубка = | + | |Казематы = | |

| ? | |Румпельное отделение = | + | |Боевая рубка = 152 | |

| ? | <!-- | + | |Румпельное отделение = 50,8 | |

| + | <!-- Вооружение --> | |||

| + | |Вооружение = | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Артиллерия главного калибра | |||

| + | | 2×1 — [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм/45 орудия ''BL Mk.XII'']] | |||

| + | | 6×1 — [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм/45 орудий ''QF Mk.V'']] | |||

| + | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

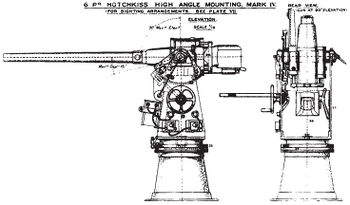

| + | |Зенитная артиллерия | |||

| + | | 1×1 — [[Navy:57-мм QF 6-pounder Hotchkiss|57-мм/40 пушка ''Hotchkiss'']]<br />(на [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']], [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']], [[Navy:HMS Galatea (1914)|''HMS Galatea'']], [[Navy:HMS Penelope (1914)|''HMS Penelope'']]) | |||

| + | | 2×1 — [[Navy:57-мм QF 6-pounder Hotchkiss|57-мм/40 пушки ''Hotchkiss'']]<br />(на [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']]) | |||

| + | | 1×1 — [[Navy:47-мм орудие QF 3-pdr Vickers|47-мм/50 пушка ''Vickers'']]<br />(на [[Navy:HMS Inconstant (1914)|''HMS Inconstant'']], [[Navy:HMS Phaeton (1914)|''HMS Phaeton'']], [[Navy:HMS Royalist (1915)|''HMS Royalist'']]) | |||

| + | | 1×1 — [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|37-мм/43 автоматическая пушка ''Vickers'']]<br />(на [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']], [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']]) | |||

| + | | 1×1 — 7,62-мм пулемет ''Maksim'' | |||

| + | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Минно-торпедное вооружение | |||

| + | | 2×2 — [[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпедных аппарата]] | |||

| + | }} | |||

| + | |Построенные корабли = [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']]<br />[[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']]<br />[[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']]<br />[[Navy:HMS Galatea (1914)|''HMS Galatea'']]<br />[[Navy:HMS Inconstant (1914)|''HMS Inconstant'']]<br />[[Navy:HMS Penelope (1914)|''HMS Penelope'']]<br />[[Navy:HMS Phaeton (1914)|''HMS Phaeton'']]<br />[[Navy:HMS Royalist (1915)|''HMS Royalist'']] | |||

| + | }} | |||

| ? | + | {{AnnoWiki | ||

| + | |pic = | |||

| + | |content = [[Navy:Крейсер#Лёгкие крейсера|Легкие крейсера]] типа '''Aretusa''' (рус. «Аретьюза») — серия из восьми кораблей [[Navy:ВМС Великобритании|ВМС Великобритании]]. Вступали в строй уже после начала [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]]. Участвовали во всех ее крупных морских сражениях. Головной [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']] 11 февраля 1916 года тяжело поврежден в результате подрыва на мине, выставленной германской ПЛ [[Navy:SM UC-7 (1915)|''SM UC-7'']], разломился и затонул. Остальные крейсера после окончания боевых действий выведены в резерв и в 1921-28 годах сданы на слом, причем [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']] в 1920-21 годах передан Канаде и был флагманом [[Navy:ВМС Канады|Королевского Канадского флота]].}} | |||

| ? | + | == История создания == | ||

| ? | + | === Предшественники === | ||

| ? | 2 | + | [[Файл:Aretusa Man 01.jpg|150px|thumbnail|left|Адмирал флота Джон Фишер, занимавший пост Первого Морского лорда в 1905–1910 гг.]] | |

| + | К концу XIX века Британия построила большое число кораблей крейсерского ранга, которые по размерам делились на крейсера 1,2 и 3-го класса. С момента принятия в 1889 г. «Акта о морской обороне» все они были бронепалубными, поскольку имели защиту только в виде броневой палубы, и лишь с 1897 года все вновь построенные британские крейсера 1-го класса получают броневой пояс по ватерлинии и становятся броненосными. Эти крупные корабли, сопоставимые по водоизмещению с современными им броненосцами, предназначались главным образом для защиты торговых путей и борьбы с французскими и русскими крейсерами, специально создававшимися для действий на океанских коммуникациях. Кроме того, они могли возглавлять и поддерживать отряды более слабых крейсеров, а также выступать в роли быстроходного «летучего крыла» главных сил флота в генеральном сражении. Меньшие по размерам (водоизмещение 3000-6000 тонн<ref>Здесь и далее водоизмещение указывается в английских «длинных» тоннах: 1 т = 1016 кг.</ref>) крейсера 2-го класса являлись своего рода «рабочими лошадками» [[Navy:ВМС Великобритании|Королевского флота]]. Будучи более дешевыми как в постройке, так и в эксплуатации, они отвечали требованиям к скорости и дальности плавания, обладали приемлемым вооружением и могли при этом строиться в достаточных количествах, что полностью соответствовало британской концепции, отдававшей приоритет численности крейсерских сил, а не боевым качествам отдельного корабля. Совсем небольшие крейсера 3-го класса (водоизмещение 1500-2500 т) обходились еще дешевле, однако по своей огневой мощи и мореходным качествам не были способны решать значительную часть задач, стоявших перед кораблями данного класса, и предназначались в основном для службы в отдаленных колониях. | |||

| ? | + | С окончанием противостояния с Францией и Россией и выходом Германии на первое место в списке противников Великобритании на море основное внимание британской военно-морской стратегии сместилось с океанских коммуникаций на воды метрополии, что ознаменовало и смену приоритетов в британском крейсеростроении. Все больше внимания уделялось броненосным крейсерам 1-го класса, все более приспосабливавшимся к участию в генеральном сражении, что в конечном итоге привело к возникновению нового класса линейных крейсеров. В то же время строительство крейсеров, предназначенных для действий на коммуникациях, прервалось и не возобновлялось в течение довольно долгого периода. По мнению британских историков А. Рэйвена и Дж. Робертса, обуславливалось это тремя основными факторами: | ||

| + | * 1) необходимостью, согласно доктрине «Морской силы» Мэхэна, концентрировать материальные и финансовые ресурсы на строительстве линейных кораблей, поскольку после появления дредноутов сопоставление важнейшей составляющей мощи флотов началось «с нуля»; | |||

| + | * 2) [[Navy:ВМС Великобритании|Королевский флот]] и без того располагал крупнейшими в мире крейсерскими силами; | |||

| + | * 3) адмирал Джон Фишер, занимавший пост Первого Морского лорда с марта 1905 по январь 1910 года, недолюбливал малые крейсера, придерживаясь мнения, что они быстро теряют скорость на волнении и, что еще хуже, будут «все быстро съедены броненосным крейсером подобно тому, как муравьед пожирает муравьев — помещает их на свой язык и слизывает одного за другим, — и чем крупнее муравьед, тем более спокойная у него улыбка, способствующая пищеварению». Основой будущего флота Фишер считал линейные крейсера и небольшие быстроходные миноносцы. | |||

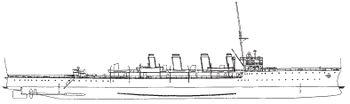

| ? | + | [[Файл:Aretusa Draw 01.jpg|350px|thumbnail|left|Британский крейсер-скаут Программы 1903/04 г. ''HMS Attentive'' (фирмы ''Armstrong'').]] | ||

| + | [[Файл:Aretusa Pic 03.jpg|350px|thumbnail|right|Крейсер 3-го класса ''HMS Topas'' (типа ''Gem'').]] | |||

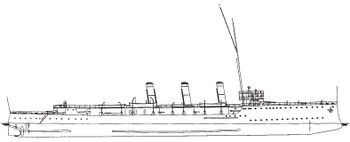

| + | [[Файл:Aretusa Draw 02.jpg|350px|thumbnail|left|Британский крейсер-скаут Программы 1903/04 г. ''HMS Sentinel'' (фирмы ''Vickers'').]] | |||

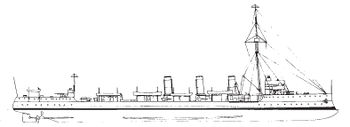

| + | [[Файл:Aretusa Draw 03.jpg|350px|thumbnail|left|Британский крейсер-скаут Программы 1903/04 г. ''HMS Patrol'' (фирмы ''Cammell Laird'').]] | |||

| + | [[Файл:Aretusa Pic 04.jpg|350px|thumbnail|right|Крейсер-скаут ''HMS Blonde'' в 1909 г.]] | |||

| + | [[Файл:Aretusa Draw 05.jpg|350px|thumbnail|left|Британский крейсер-скаут Программы 1903/04 г. ''HMS Forward'' (фирмы ''Fairfield'').]] | |||

| + | [[Файл:Aretusa Draw 04.jpg|350px|thumbnail|left|Британский крейсер-скаут Программы 1907 г. ''HMS Bellona'' (фирмы ''Pembroke Dockyard'').]] | |||

| + | [[Файл:Aretusa Pic 05.jpg|350px|thumbnail|right|Крейсер-скаут ''HMS Amphion'' в 1914 г.]] | |||

| + | Опасным результатом подобной политики стало то, что [[Navy:ВМС Великобритании|Королевский флот]] начал испытывать дефицит современных малых крейсеров. Последние британские крейсера 2-го класса — два корабля [[Navy:Бронепалубные крейсера типа Challenger|типа ''Challenger'']] ([[Navy:HMS Challenger (1902)|''HMS Challenger'']] и [[Navy:HMS Encounter (1902)|''HMS Encounter'']] — были заложены в 1900 г., и их постройка не возобновлялась в течение почти целого десятилетия. Германский флот, напротив, неуклонно следуя своей собственной концепции развития, за это время пополнился 23 универсальными малыми крейсерами. Корабли каждой следующей группы были немного больше по размерам (водоизмещение от 2700 до 3800 т) и быстроходнее, чем предыдущей, сохраняя неизменным вооружение из десяти [[Navy:105-мм орудие SK L/40|105-мм орудий]]. Лишь в 1909 г. Адмиралтейство заказало пять крейсеров [[Navy:Легкие крейсера типа Bristol|типа ''Bristol'']] (водоизмещение 4800 т, вооружение из двух [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XI|152-мм]] и восьми [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудий]]), за которыми последовали четыре [[Navy:Легкие крейсера типа Weymouth|типа ''Weymouth'']] (5250 т, восемь [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XI|152-мм орудий]]), пять [[Navy:Легкие крейсера типа Chatham|типа ''Chatham'']] (5400 т, восемь [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XI|152-мм орудий]]) и три [[Navy:Легкие крейсера типа Birmingham|типа ''Birmingham'']] (5440 т, девять [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм орудий]]). Все эти 17 кораблей, заложенных между 1909 и 1912 годами и впоследствии ставших известными как крейсера [[Navy:Легкие крейсера типа Town (1910)|типа ''Town'']], оснащались паротурбинными силовыми установками, а две последние серии несли по ватерлинии 51-мм броневой пояс (на 25-мм подкладке). За это время в Германии было построено еще восемь крейсеров водоизмещением 4360-4570 т с паровыми турбинами и вооружением из двенадцати [[Navy:105-мм орудие SK L/45|105-мм орудий]]. Если сравнить индивидуальные характеристики кораблей двух стран, то можно увидеть, что крейсера [[Navy:Легкие крейсера типа Town (1910)|типа ''Town'']] превосходили своих визави по огневой мощи и защите, но уступали им в скорости и, кроме того, оказались слишком дорогими, чтобы строиться в количествах, достаточных для удовлетворения всех потребностей флота. | |||

| ? | + | Появление в конце XIX - начале XX века эскадренных миноносцев поставило перед крейсерами новые задачи. Первые эсминцы нуждались в более крупных кораблях для поддержки и прикрытия своих действий, а также для размещения командира и штаба флотилии. Очевидно, что от таких кораблей требовалась высокая скорость при умеренном вооружении. Первым шагом в данном направлении можно считать заложенные в 1902-1903 гг. четыре корабля [[Navy:Бронепалубные крейсера типа Topaze|типа ''Gem'']]<ref>''Gem'' - драгоценный камень (англ.); крейсера этого типа получали названия драгоценных камней: [[Navy:HMS Amethyst (1903)|''HMS Amethyst'']], [[Navy:HMS Topaze (1903)|''HMS Topaze'']], [[Navy:HMS Diamond (1904)|''HMS Diamond'']] и [[Navy:HMS Sapphire (1904)|''HMS Sapphire'']].</ref>, ставшие последними британскими крейсерами 3-го класса. В отличие от предшественников, они создавались не для службы в колониях, а для действий в составе эскадры, поэтому были крупнее (водоизмещение 3000 т), быстроходнее и несли более мощное вооружение (двенадцать [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудий]]). [[Navy:HMS Amethyst (1903)|''HMS Amethyst'']] стал первым британским крейсером, оснащенным паровыми турбинами. Тем не менее их скорость оказалась недостаточной для действий совместно с эсминцами. | ||

| ? | + | Так в британском флоте появился новый подкласс крейсеров — «скауты» (от англ. ''Scout'' — разведчик). Первые восемь единиц в 1903-1904 гг. заложили на своих стапелях четыре фирмы: ''Armstrong'' ([[Navy:Крейсера-скауты типа Adventure|тип ''Adventure'']]: [[Navy:HMS Adventure (1904)|''HMS Adventure'']] и [[Navy:HMS Attentive (1904)|''HMS Attentive'']]), ''Fairfield'' ([[Navy:Крейсера-скауты типа Forward|тип ''Forward'']]: [[Navy:HMS Forward (1904)|''HMS Forward'']] и [[Navy:HMS Foresight (1904)|''HMS Foresight'']]), ''Cammell Laird'' ([[Navy:Крейсера-скауты типа Pathfinder|тип ''Pathfinder'']]: [[Navy:HMS Pathfinder (1904)|''HMS Pathfinder'']] и [[Navy:HMS Patrol (1904)|''HMS Patrol'']]) и ''Vickers'' ([[Navy:Крейсера-скауты типа Sentinel|тип ''Sentinel'']]: [[Navy:HMS Sentinel (1904)|''HMS Sentinel'']] и [[Navy:HMS Skirmisher (1905)|''HMS Skirmisher'']]). Все скауты имели водоизмещение от 2640 до 2900 т, оснащались паровыми машинами тройного расширения, позволявшими развивать 25-узловую скорость, и вооружались двенадцатью [[Navy:76-мм орудие 12pdr 12cwt QF Mk I|76-мм пушками]]. У кораблей постройки ''Fairfield'' и ''Cammell Laird'' имелся короткий 51-мм броневой пояс, прикрывавший машинно-котельные отделения. В целом же скауты первой группы нельзя назвать удачными, поскольку они не обладали ни огневой мощью, ни мореходностью, ни дальностью плавания, присущими «настоящим» крейсерам, а для решения узкоспециализированной задачи поддержки и лидирования эсминцев их сочли слишком дорогими. Особенно много нареканий вызывало слабое вооружение. Как показал опыт русско-японской войны, [[Navy:76-мм орудие 12pdr 12cwt QF Mk I|76-мм пушки]] не годились для борьбы с современными миноносцами, поэтому к началу [[Navy:Первая мировая война|Первой мировой войны]] все корабли были перевооружены, получив по девять [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудий]]. | ||

| ? | | | + | После трехгодичного перерыва строительство скаутов возобновилось с закладкой по программе 1907 года двух кораблей [[Navy:Крейсера-скауты типа Boadicea|типа ''Boadicea'']] ([[Navy:HMS Boadicea (1908)|''HMS Boadicea'']] и [[Navy:HMS Bellona (1909)|''HMS Bellona'']]). Эти корабли, спроектированные на основе крейсеров [[Navy:Бронепалубные крейсера типа Topaze|типа ''Gem'']], отличались от предшественников увеличенным до 3300 т водоизмещением, что позволило улучшить мореходные качества, и применением паротурбинной силовой установки. Защита обеспечивалась только 25-мм броневой палубой, да и вооружение оставалось довольно слабым — всего шесть [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудий]]. Заложенные по программе 1909 года скауты [[Navy:Крейсера-скауты типа Blonde|типа ''Blonde'']] ([[Navy:HMS Blonde (1910)|''HMS Blonde'']] и [[Navy:HMS Blanche (1909)|HMS Blanche (1909)]]) при водоизмещении 3350 т несли уже десять [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудий]] (впоследствии до этого уровня довели и вооружение первой пары) и [[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм]] торпедные аппараты вместо [[Navy:Торпеды Великобритании|450-мм]], но в остальном были почти идентичны предыдущим. Не слишком отличалась от них и скауты третьей серии [[Navy:Крейсера-скауты типа Active|типа ''Active'']]: [[Navy:HMS Active (1911)|''HMS Active'']], [[Navy:HMS Amphion (1911)|''HMS Amphion'']] (программа 1910 г.) и [[Navy:HMS Fearless (1912)|''HMS Fearless'']] (программа 1911 г.). Они имели водоизмещение 3440 т, четырехвальную паротурбинную силовую установку, развивали скорость 25 узлов и вооружались десятью [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудиями]] и двумя [[Navy:Торпеды Великобритании|450-мм торпедными аппаратами]]. | |

| ? | + | |||

| ? | + | === Задание === | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | == | + | ||

| ? | + | |||

| ? | [[Файл: | + | [[Файл:Aretusa Man 03.jpg|150px|thumbnail|left|Секретарь Адмиралтейства контр-адмирал Эрнест Троубридж.]] | |

| + | К 1912 году развитие эскадренных миноносцев привело к ситуации, когда существующие скауты перестали отвечать предъявляемым требованиям. Их 25-узловая скорость стала недостаточной для сопровождения современных эсминцев. Кроме того, начиная с [[Navy:Эскадренные миноносцы типа Acasta|типа ''Acasta'']] программы 1911 года британские эсминцы перешли на единый [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk IV|102-мм калибр]] артиллерии, нивелируя тем самым превосходство лидирующих их крейсеров в огневой мощи. И хотя немецкие миноносцы еще долгое время сохраняли [[Navy:88-мм орудие SK L/45|88-мм пушки]], у Адмиралтейства имелись веские причины продолжать развивать тип крейсера, способного лидировать флотилии эсминцев и действовать в составе главных сил флота. | |||

| ? | + | В марте 1912 г. секретарь Адмиралтейства контр-адмирал Эрнест Троубридж подготовил меморандум «Требования будущей войны в отношении крейсеров», в котором, в частности, отмечал: | ||

| ? | В | + | {{цитата|автор=|К марту 1912 г. общее число крейсеров всех классов, за исключением линейных, — не считая единиц, чей возраст превышает 20 лет, — будет составлять 98 британских против 49 германских. Количественно это дает 100-процентное превосходство... Однако важнее всего понимать, что данное превосходство достигается за счет старых кораблей, чья боевая ценность подходит к концу. Если мы желаем сохранить существующее положение, мы должны не только закладывать два своих крейсера на каждый, заложенный в Германии, которая сейчас закладывает по два ежегодно, но и построить в течение следующих восьми лет 14 дополнительных кораблей. По программе 1912 года мы должны заложить хотя бы восемь неброненосных крейсеров<ref>В данном случае под неброненосными понимаются все крейсера, кроме линейных.</ref>.}} | |

| ? | [[Файл: | + | [[Файл:Aretusa Man 02.jpg|150px|thumbnail|left|Уинстон Черчилль – Первый лорд Адмиралтейства в 1911–1915 гг.]] | |

| + | Приход в октябре 1911 г. на должность Первого лорда Адмиралтейства (фактически — морского министра Великобритании) Уинстона Черчилля привел не только к улучшению работы административного аппарата. Хотя Черчилль и не имел никакого морского опыта, он, в отличие от подавляющего большинства своих сугубо гражданских предшественников, глубоко вникал в детали проектов боевых кораблей, нередко «продавливая» через конструкторов свою точку зрения. Кроме того, Черчилль был очень близок к бывшему Первому Морскому лорду адмиралу Фишеру, разделял его идеи и доверил ему многие технические вопросы. В конечном итоге большинство кораблей, начатых постройкой в этот период, несли на себе заметные следы влияния этих двух выдающихся личностей. В частности, британские историки сходятся во мнении, что именно Фишер вселил в Черчилля энтузиазм в отношении нефтяного отопления котлов и высокой скорости, столь заметный в проектах линкоров и крейсеров программы 1912 г. Своим решением образовать из линейных кораблей [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']] быстроходную дивизию, способную развить 25 узлов, они фактически добавили еще один аргумент в пользу создания улучшенного проекта малого крейсера — ведь для сопровождения таких линкоров были необходимы корабли, более быстроходные, чем имеющиеся скауты или корабли [[Navy:Легкие крейсера типа Town (1910)|типа ''Town'']]. | |||

| ? | + | В результате те восемь крейсеров, за постройку которых так ратовал контр-адмирал Троубридж, действительно были заложены по программе 1912 г., но оказались не продолжением линии кораблей 2-го класса [[Navy:Легкие крейсера типа Town (1910)|типа ''Town'']], как того ожидал адмирал, а стали дальнейшим развитием скаутов, однако, благодаря внедренным улучшениям, имели с последними уже не слишком много общего. | ||

| ? | В | + | ||

| ? | [[ | + | В конце 1911 года Черчиллем был учрежден Крейсерский комитет для исследования вопроса о создании достаточно быстроходного легкого крейсера. Стоящие перед конструкторами задачи он обозначил, исходя из следующих суждений: | |

| + | * 1) ни один из имеющихся крейсеров не является достаточно быстроходным для действий совместно с новейшими эсминцами [[Navy:Эскадренные миноносцы типа Acasta|типа ''Acasta'']], имевшими максимальную скорость 29 узлов; | |||

| + | * 2) ни один из крейсеров не имеет преимущества по скорости перед линейными крейсерами, а в обозримом будущем — и перед линкорами [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типа ''Queen Elizabeth'']]; | |||

| + | * 3) наиболее быстроходные из крейсеров 2-го класса — [[Navy:Легкие крейсера типа Birmingham|тип ''Birmingham'']] — слишком велики и дороги, чтобы строиться в требуемом количестве; | |||

| + | * 4) большинство современных германских эсминцев быстроходнее своих британских оппонентов, имея проектную скорость от 30 до 33 узлов, однако из-за их меньших размеров и худшей мореходности реальные скорости кораблей в открытом море будут примерно одинаковыми. | |||

| ? | + | [[Файл:Aretusa Draw 06.jpg|500px|thumbnail|left|Итальянский крейсер-скаут ''Quarto'', 1912 г.]] | ||

| ? | В | + | В это время британские кораблестроители проявляли интерес к новейшему итальянскому скауту [[Navy:Quarto (1911)|''Quarto'']], наглядно продемонстрировавшему, что небольшой корабль может сочетать скоростные качества современных мореходных эсминцев с присущими крейсерам защитой и огневой мощью. Будучи сопоставимым по размерам с британскими кораблями [[Navy:Крейсера-скауты типа Boadicea|типа ''Boadicea'']], [[Navy:Quarto (1911)|''Quarto'']] развивал 28-узловую скорость, нес шесть [[Navy:120-мм орудие Model 1909|120-мм/50 орудий]], шесть [[Navy:76-мм орудие Model 1909|76-мм/50 орудий]] и два [[Navy:Торпеды Италии|450-мм торпедных аппарата]], имея при этом 40-мм броневую палубу. | |

| ? | + | |||

| ? | [[ | + | Исходя из данных соображений, Черчилль и Совет Адмиралтейства выработали задание на проектирование небольшого, но хорошо вооруженного крейсера, базирующегося на проекте последних скаутов [[Navy:Крейсера-скауты типа Active|типа ''Active'']], но с увеличенной с 25 до 30 узлов скоростью и 51-мм бортовым поясом, как у поздних кораблей [[Navy:Легкие крейсера типа Town (1910)|типа ''Town'']], взамен лишь одной бронепалубы. Требование 30-узловой скорости диктовалось необходимостью догонять германские миноносцы в погодных условиях, типичных для Северного моря. Добиться этого можно было только при использовании легких высокооборотных паровых турбин «миноносного типа» в сочетании с котлами с нефтяным отоплением, обеспечивающим работу с 25-процентной перегрузкой в течение четырех часов. В отличие от прототипа, несущего десять [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудий]], вооружение нового корабля должно было состоять из двух [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм]] и четырех [[Navy:76-мм орудие 12pdr 12cwt QF Mk I|76-мм (12-фунтовых) пушек]], а также двух [[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпедных аппаратов]]. Некоторое беспокойство вызывал выбор [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм орудий]]: по имевшемуся опыту было известно, что при быстрой и резкой качке, которую можно было ожидать от столь небольших кораблей, очень трудно вручную производить заряжание тяжелых 45,4-кг снарядов. | |

| ? | + | [[Файл:Quarto Pic 12.jpg|350px|thumbnail|right|''Quarto'' на полном ходу.]] | ||

| ? | + | [[Файл:Aretusa Man 04.jpg|150px|thumbnail|left|Филип Уоттс – начальник управления военного кораблестроения в 1902–1912 гг.]] | ||

| ? | + | Составление предэскизного проекта крейсера заняло всего лишь два дня, в течение которых в первом приближении определились с главными размерениями и требуемой мощностью. Консультациями главного инженер-механика флота гарантировалось получение мощности в пределах веса и объема, выделенных на механизмы. Основываясь на полученных запросах, начальник управления военного кораблестроения (''DNC'' - ''Director Naval Construction''; фактически главный конструктор британского флота) Филип Уоттс подготовил проект, представленный на заседании Совета Адмиралтейства 10 января 1912 г. Начальник управления вооружения (''DNO'' - ''Director Naval Ordnance'') кэптен Арчибальд Мур высказался за отказ от [[Navy:76-мм орудие 12pdr 12cwt QF Mk I|76-мм пушек]] в пользу [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk IV|102-мм калибра]], утвердившихся в качестве основного вооружения британских эсминцев, а также за увеличение числа торпедных аппаратов до четырех. В окончательном варианте вооружение состояло из десяти [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk IV|102-мм орудий]] установленных попарно, в том числе на полубаке и юте. Ради этого пришлось пойти на снижение метацентрической высоты до 2-2,5 футов (61,0-76,2 см) — заметно меньше, чем у крейсеров других типов. Измененный проект был представлен 16 января и получил условное наименование супер-''Active''. | ||

| ? | [[Файл: | + | В то же время было сделано предложение, ратующее за создание супер-''Swift'' — большого лидера эскадренных миноносцев с шестью [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk IV|102-мм орудиями]] и 40-узловой скоростью. Оно было энергично поддержано Фишером, возможно, что он даже был автором этого предложения (для Фишера было характерно выдавать свои идеи за чужие, чтобы, оставаясь как бы ни при чем, «непредвзято» их поддержать). | |

| + | ||||

| + | Черчилль, поддержанный вице-адмиралом Джеллико, выступал за постройку крейсеров 3-го класса типа супер-''Active'', указывая на то, что они достаточно быстроходны и сильны, чтобы быть «убийцами эскадренных миноносцев» (Destroyer-Killers), и что на этих кораблях предполагается продолжить установку броневого пояса, как на последних крейсерах [[Navy:Легкие крейсера типа Town (1910)|типа ''Town'']]. Кроме того, супер-''Active'' должен был иметь дальность плавания 4400 миль 15-узловым ходом, тогда как супер-''Swift'' - только 2400 миль 16-узловым, чего было явно недостаточно для действий в составе эскадры. Флагманы, командовавшие крейсерами, также отдали предпочтение быстроходному скауту. Помимо всего прочего, супер-''Active'' должен был стоить всего лишь 285 тыс. фунтов стерлингов против 350 тыс. за крейсер [[Navy:Легкие крейсера типа Weymouth|типа ''Weymouth'']]. Черчилль даже предложил списать [[Navy:HMS Blonde (1910)|''HMS Blonde'']] и два корабля [[Navy:Легкие крейсера типа Weymouth|типа ''Weymouth'']] и отдать их на слом, чтобы вместо них ввести в состав флота четыре супер-''Active'', и только своевременный меморандум адмирала Троубриджа заставил воздержаться от этого опрометчивого шага. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Aretusa Man 06.jpg|150px|thumbnail|right|Стэнли Гудолл — руководитель группы, занимавшейся проектированием крейсеров типа ''Aretusa''.]] | |||

| + | За эскизный и технический проект, конструкторское обеспечение при строительстве и эксплуатации кораблей отвечал крейсерский отдел управления военного кораблестроения. Уоттс назначил ответственными за проект инженеров У. Г. Уайтинга и У. Берри, подчинив второго первому. Руководителем проектной бригады назначили Стэнли Гудолла — инженера-кораблестроителя, только пять лет назад закончившего колледж, но уже считавшегося незаурядным человеком, а впоследствии, в 1936-1944 гг., занявшего пост начальника управления военного кораблестроения. Такая организация дела, по мнению Гудолла, давала следующие преимущества (например, над постановкой дела в Бюро кораблестроения и ремонта ВМС США): | |||

| + | * быстрое внедрение в новый проект опыта использования построенных кораблей; | |||

| + | * учет в конструкторской бригаде практики реализации решений, принятых при разработке проекта, так как разработчик проекта был обязан посещать корабли как при их постройке, так и во время испытаний и службы на флоте; | |||

| + | * заинтересованность отдела в результатах своей работы; не последнюю роль здесь играли моральные стимулы: конструкторы стремились к тому, чтобы любой созданный ими корабль, стал бы предметом гордости; | |||

| + | * легкий доступ ко всей информации по любому классу кораблей, что давало возможность очень быстро разрабатывать новые проекты; | |||

| + | * ответственность за результаты работы, которую нельзя было переложить на кого-либо. | |||

| + | ||||

| + | В то время как эскизный проект обсуждался Советом, Гудолл и его бригада приступили к работе над техническими вопросами. | |||

| + | ||||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | !colspan="3"|Сравнительные характеристики крейсеров | |||

| + | |- | |||

| + | ! !! Крейсер-скаут [[Navy:Крейсера-скауты типа Active|типа ''Active'']] !! Эскизный проект от 10.01.1912 | |||

| + | |- | |||

| + | | Размерения, м:<br />длина между перпендикулярами<br />ширина<br />осадка || <br />117,35<br />12,65<br />4,2 || <br />124,97<br />12,2<br />4,12 | |||

| + | |- | |||

| + | | Мощность, л.с. || 18 000 || 40 000 | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорость, уз || 25 || 30 | |||

| + | |- | |||

| + | | Запас топлива, т<br />уголь<br />нефть<br />запас топлива при проектном водоизмещении || <br />760<br />190<br />350 || <br />-<br />800<br />300 | |||

| + | |- | |||

| + | | Вооружение:<br />артиллерия<br /><br /><br />торпедные аппараты || <br />10×[[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм/45 орудие ''BL Mark VIII'']]<br /><br /><br />2×[[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпедных аппарата]] || <br />2×[[Navy:152-мм/45 корабельное орудие BL Mark XII|152-мм орудия ''BL Mark XII'']]<br />4×[[Navy:76-мм орудие 12pdr 12cwt QF Mk I|76-мм/40 орудие ''QF Mark I'']]<br />4 пулемета ''Maksim''<br />2×[[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпедных аппарата]] | |||

| + | |- | |||

| + | | Бронирование, мм:<br />борт<br />палуба<br />боевая рубка<br />коммуникационная труба || <br />-<br />12,7-25<br />102<br />63 || <br />51<br />-<br />102<br />63 | |||

| + | |- | |||

| + | | Распределение весов, т:<br />Корпус и защита<br />Вооружение<br />Механизмы<br />Оборудование<br />Топливо<br />Боевая рубка и коммуникационная труба<br />''Проектное водоизмещение'' || <br />1771<br />130<br />910<br />229<br />350<br />20<br />''3340'' || <br />2040<br />130<br />730<br />230<br />300<br />20<br />''3500'' | |||

| + | |} | |||

| + | ||||

| + | === Разработка проекта === | |||

| + | ||||

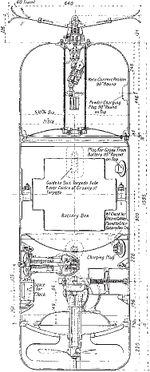

| + | Мощность, необходимая для достижения заданной 30-узловой скорости, на тот момент считалась высокой даже по стандартам линейных кораблей. Поэтому наиболее трудной проблемой, по мнению Гудолла, являлся подбор механизмов, которые развивали бы требуемую мощность и одновременно не были бы слишком тяжелыми. Механизмы предыдущих легких крейсеров весили около 1050 т при мощности на валах 30 000 л.с., тогда как новый корабль требовал от 850-тонной установки мощности 40 000 л.с. Использование Германией на больших кораблях высокооборотных миноносных турбин показало хорошие результаты. Итальянский скаут [[Navy:Quarto (1911)|''Quarto'']] стал примером удачного следования этому нововведению. Главный инженер-механик флота вице-адмирал Генри Орам предложил использовать подобные высокооборотные турбины и котлы эсминцев на крейсерах для достижения скорости от 28 до 30 или даже 31 узла. | |||

| + | ||||

| + | Переход на энергетическую установку с полностью нефтяным отоплением дал значительную экономию в весе котлов, но новые агрегаты отличались значительной высотой, не позволявшей провести главную палубу через котельные отделения, что, в свою очередь, приводило к трудностям при разработке конструкции корпуса. Использование значительного запаса жидкого топлива вынуждало размещать цистерны в оконечностях, что вызвало необычно большой изгибающий момент. В итоге напряжение корпуса достигало значения 1,00 т/см² при растяжении и 0,85 т/см² при сжатии. | |||

| + | ||||

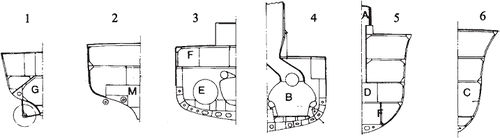

| + | Совмещение надлежащей защиты и продольной прочности корпуса потребовало от конструкторов значительных усилий. Поначалу считалось, что бронирование будет аналогичным поздним кораблям [[Navy:Легкие крейсера типа Town (1910)|типа ''Town'']] - крейсерам [[Navy:Легкие крейсера типа Chatham|типа ''Chatham'']] и [[Navy:Легкие крейсера типа Birmingham|типа ''Birmingham'']] - с 2-дюймовым (51-мм) поясом из никелевой стали поверх 1-дюймовой (25-мм) обшивки. Главную броневую палубу в средней части надеялись снабдить скосами, но высота котлов делала это невозможным. Тогда были проработаны варианты бронирования нижней палубы между котлами и бортом, однако и это не удалось сделать, потому что нельзя было обеспечить надлежащего подкрепления. | |||

| + | ||||

| + | Окончательная схема защиты предусматривала замену никелевой броневой стали, использовавшейся на более ранних типах крейсеров — которая могла быть изготовлена только плоской и, следовательно, ухудшала обводы корпуса, — на сталь повышенного сопротивления (''HT'' - ''high-tensile steel'') и горизонтальное расположение броневых плит пояса вместо обычного вертикального. Это решение позволяло включать броню в обеспечение продольной прочности корпуса. С одной стороны, это значительно улучшало защиту, с другой — гарантировало немалую экономию веса, что было особенно важно для таких небольших кораблей. Высота и толщина забронированного участка борта уменьшались к носу и корме, однако «толстая бортовая обшивка в носу была ценна в качестве меры обеспечения против вибрации корпуса в носовой части, которая могла возникнуть», а для борьбы с ней в противном случае потребовались бы переделки, требующие значительного дополнительного веса. Сэкономленный вес (порядка 60 т) решено было пустить на увеличение числа [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудий]] до двенадцати, однако заложенный в проект запас водоизмещения пришлось сократить на 50 %, чтобы попутно компенсировать увеличение веса механизмов на 25 т. | |||

| + | ||||

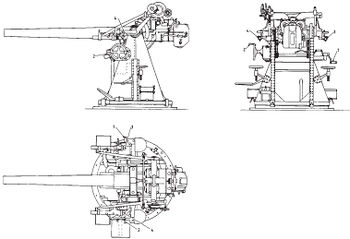

| + | По поводу вооружения было много споров. Во внутреннем циркуляре, датированном 29 февраля 1912 г., Уоттс отмечал, что размещение двенадцати [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудий]] на корабле может вызвать затруднения — в частности, из-за необходимость чрезмерно многочисленного личного состава. В ходе обсуждения Черчилль и Первый Морской лорд адмирал Фрэнсис Бриджмен высказали мнение, что увеличение толщины пояса до 3 дюймов (76 мм) может оказаться более желательным, чем усиление вооружения, что породило несколько новых вариантов эскизного проекта с восемью и десятью [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм орудиями]] и двумя палубными [[Navy:Торпеды Великобритании|торпедными аппаратами]]. При этом вес поясной брони увеличивался на 70 т, еще 10 т добавляла боевая рубка, однако 60 т экономилось на вооружении и 15 т на оборудовании (в том числе — на сокращении численности орудийной прислуги), что позволяло компенсировать нехватку 5 т за счет резерва водоизмещения. В одном из десятиорудийных вариантов одно из кормовых орудий было размещено над другим, что позволяло иметь бортовой залп из шести, а не пяти стволов. Такой же бортовой залп обеспечивал восьмиорудийный вариант, в котором носовое и кормовое орудия размещались в диаметральной плоскости. | |||

| + | ||||

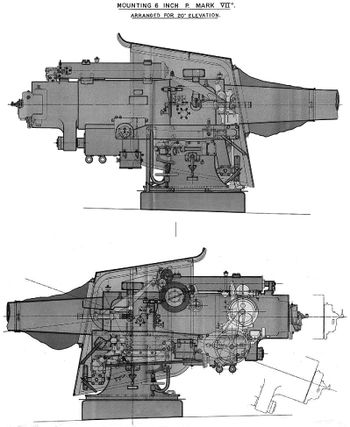

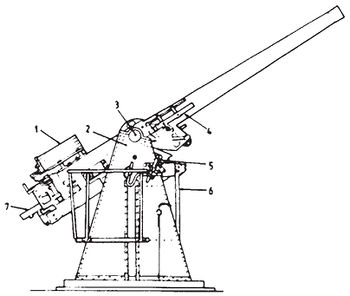

| + | На этой стадии было решено заменить использовавшиеся до сих пор на крейсерах [[Navy:102-мм орудие BL Mark VIII|102-мм казнозарядные]] (''BL'' - ''Breech Loading'') орудия ''Mk.VIII'' с длиной ствола 40 калибров на [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|скорострельные ''Mk.V'']] (''QF'' - ''Quick Firing'') с длиной ствола 45 калибров, аналогичные устанавливавшимся на новейшие эсминцы. Они обеспечивали более высокую огневую производительность, что считалось более важным для скоротечных боевых столкновений с неприятельскими эсминцами, как правило, происходящих на близкой дистанции. Кроме того, у таких орудий заряды помещались в гильзу, что позволяло применять ударный, а не электрический спусковой механизм — последний считался менее предпочтительным для малых кораблей, поскольку электрические кабели легко повреждались осколками. Однако из-за большего веса гильз боезапас пришлось сократить с 250 до 200 выстрелов на орудие. | |||

| + | ||||

| + | В конечном итоге остановились на варианте с вооружением из десяти орудий, причем, по предложению Черчилля, прислуга предусматривалась только для семи: двух орудий на полубаке, двух на юте и трех с одного борта. Совет одобрил скорректированный проект 11 апреля 1912 г., после чего были даны инструкции продолжить работу с избранным вариантом. Однако не прошло и месяца, как Контролер Адмиралтейства контр-адмирал Чарльз Бриггс вновь потребовал увеличить число орудий до двенадцати, мотивируя это тем, что при отражении атаки миноносцев количество пушек играет важнейшую роль. Уоттс заявил, что это возможно, но толщину брони придется уменьшить на 3/8 дюйма (9 мм), а боезапас — до 140 выстрелов на орудие. | |||

| + | ||||

| + | Также Бриггс высказал опасение, что тяжелая [[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпеда]] не выдержит удара о воду при выстреле с высоты верхней палубы. Поэтому первым порывом было вернуться к подводным торпедным аппаратам, но для них не смогли найти помещения, кроме того, они были слишком тяжелыми, что потребовало бы уменьшения толщины брони еще на полдюйма. Контролер предложил установить поворотные аппараты на нижней палубе. 18 мая казенной верфи в Портсмуте и минно-торпедной школе «Вернон» дали задание разработать соответствующий проект. Однако спустя примерно неделю Уоттс выступил с очередным меморандумом, в котором обратил внимание на тот факт, что расположенный на нижней палубе торпедный аппарат при нормальной нагрузке будет находиться на 1,37 м выше ватерлинии, а при полной — всего на 0,75 м; стало быть, на полном ходу аппараты будут заливаться так, что из них невозможно будет произвести выстрел, поскольку набегающая волна попросту переломит торпеду. Кроме того, на нижней палубе не имелось возможности найти место для обеспечения поворота аппарата, а высота межпалубного пространства была недостаточной для размещения механизма заряжания. Наконец, на скаутах [[Navy:Крейсера-скауты типа Boadicea|типа ''Boadicea'']] и [[Navy:Крейсера-скауты типа Active|типа ''Active'']] торпедные аппараты на верхней палубе находятся на высоте 3,8 м над ватерлинией, и никаких проблем не отмечалось. | |||

| + | ||||

| + | Еще одним объектом критики Контролера стало расположение топливных цистерн. По первоначальной схеме для размещения 650 т топлива предполагалось использовать двойное дно под машиннокотельными отделениями, а также две цистерны между кормовым машинным отделением и кормовым погребом боезапаса. Остальные 150 т нефти должны были храниться в цистернах (известных как «цистерны мирного времени»), расположенных по бокам от машинного отделения между верхней и нижней палубами — т.е. выше ватерлинии. Адмирал Бриггс считал, что топливо под котлами может опасно нагреться, когда в полной мере проявится тепловое действие котлов, а «цистерны мирного времени» окажутся уязвимыми, так как, даже если топливо из них будет израсходовано в первую очередь, остаточные испарения могут представлять опасность в случае попадания снаряда. К тому же эти цистерны оказывали неблагоприятное воздействие на остойчивость. Начальник управления военного кораблестроения изучил вопрос, придя к выводу, что четыре дополнительные цистерны перед носовым погребом боезапаса смогут вместить только 190 т Он обратился к Контролеру с просьбой о сохранении цистерн под котельными отделениями, аргументируя это тем, что некоторая часть нефтяного топлива оказывается весьма вязкой, а это избавит от необходимости устанавливать в цистернах систему его подогрева. Не удалось отказаться и от «цистерн мирного времени». В конечном итоге на тот момент полную вместимость цистерн удалось сохранить на уровне 875 т, однако к тому времени, когда головной корабль вошел в строй, она уменьшилась до 810 т (при 95 %-ном заполнении). | |||

| + | ||||

| + | Наконец, Бриггс обратил внимание, что 37-мм бортовая броня в оконечностях слишком тонка, чтобы противостоять лиддитовым снарядам, и будет лишь взводить взрыватели бронебойных снарядов, которые в противном случае могли бы пробить корпус насквозь без взрыва. Адмирал заключил, что защита погребов, рулевой машины и румпельного отделения «очень неудовлетворительна», и дал задание рассмотреть возможность замены бортовой брони в оконечностях на скосы бронепалубы. Проведя расчеты, Уоттс высказался против вследствие излишнего веса, который был необходим, чтобы обеспечить достаточную прочность конструкции из-за высоких напряжений в районе смыкания бортовой и палубной брони. Взамен он предложил увеличить толщину брони в нос и в корму от машинно-котельных отделений с 37 до 51 мм, за исключением 80-футового (24,4 м) участка, непосредственно примыкавшего к форштевню. В корме же 25-мм бронепалубу решено было опустить на уровень ниже и придать ей карапасную форму для защиты рулевого устройства. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Aretusa Man 05.jpg|150px|thumbnail|left|Контр-адмирал Арчибальд Мур.]] | |||

| + | Это изменение стало последним проявлением воздействия на проект Чарльза Бриггса: 29 мая 1912 г. он был сменен на посту Контролера Адмиралтейства контр-адмиралом Арчибальдом Муром, а сам, получив чин вице-адмирала, отправился на Средиземное море командовать 4-й эскадрой линкоров. | |||

| + | ||||

| + | Параллельно обсуждению Советом поданных проектов продолжались другие работы. Начальнику инженерно-механического управления отослали сечения и планы машинно-котельных отделений для проработки им размещения котлов и турбин. После всестороннего обсуждения размера отсеков, весовой нагрузки, требуемых отверстий и т.д. стало возможным завершить спецификацию силовой установки. | |||

| + | ||||

| + | Последние штрихи в проект супер-''Active'' были внесены по результатам модельных испытаний. Моделирование использовалось в это время весьма широко, для этой цели в штате управления военного кораблестроения имелось три квалифицированных модельных мастера. В случае с описываемыми крейсерами для Совета Адмиралтейства изготовили модель, в которой многие палубы поднимались так, чтобы без труда можно было увидеть устройство отсеков внутри корабля. Остальные модели были изготовлены для того, чтобы исследовать обводы и положение кронштейнов гребных валов, а более поздняя модель демонстрировала якорное устройство. | |||

| + | ||||

| + | Обводы корпуса будущего крейсера испытывались в опытовом бассейне в Госларе, после чего ширина корабля была уменьшена на 1 фут. Однако сроки, назначенные для проектных работ, оказались настолько сжатыми, что форма корпуса была определена раньше, чем в распоряжении проектировщиков появились полные результаты модельных испытаний. В качестве дальнейших мер по уменьшению требуемой мощности главный инженер-механик сократил размер выступающих снаружи корпуса частей гребных валов до «предела, который он считал почти рискованным», а начальник управления военного кораблестроения проделал то же самое с кронштейнами гребных валов, которые выполнили коваными вместо литых для того, чтобы можно было допустить более высокие напряжения. Тем не менее вес механизмов вырос на 40 т по сравнению с исходным эскизным проектом. | |||

| + | ||||

| + | Проект в целом был весьма сбалансирован, однако в нем практически не осталось резервов ни по объемам внутренних помещений, ни по весовой нагрузке. Хотя на момент утверждения конструкторы располагали запасом водоизмещения в 20 т, он быстро был израсходован на обычные небольшие изменения, таким образом исчерпав возможности в пределах принятого водоизмещения. Поэтому крейсера следующего [[Navy:Легкие крейсера типа Caroline|типа ''Caroline'']] положили начало тенденции увеличения размеров, став длиннее на 3,05 м. | |||

| + | ||||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | !colspan="3"|Характеристики утвержденного проекта (июль 1912 г.) | |||

| + | |- | |||

| + | | Проектное водоизмещение, т || 3500 | |||

| + | |- | |||

| + | | Длина между перпендикулярами, м || 124,97 | |||

| + | |- | |||

| + | | Ширина, м || 11,89 | |||

| + | |- | |||

| + | | Осадка, м || 3,96 (носом) - 4,27 (кормой) | |||

| + | |- | |||

| + | | Мощность, л.с. || 40 000 | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорость, уз. || 29,5 (позже уменьшена до 29,3) | |||

| + | |- | |||

| + | | Запас нефти, т || 875 | |||

| + | |- | |||

| + | | Вооружение || 10×[[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм/45 орудие ''QF Mk.V'']] (200 сн./ств.)<br />1 пул. Максима<br />2×[[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпедных аппарата]] (7 торпед) | |||

| + | |- | |||

| + | | Бронирование, мм:<br />борт<br /><br /><br />палуба<br />боевая рубка<br />коммуникационная труба || <br />котлы и машины - 76<br />погреба - 51<br />носовая оконечность - 37<br />25<br />152<br />102 | |||

| + | |- | |||

| + | | Экипаж, чел. || 282 | |||

| + | |} | |||

| + | ||||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | !colspan="4"|Распределение весов, т | |||

| + | |- | |||

| + | ! !! Порожнем !! Проектное водоизмещение !! Полное водоизмещение | |||

| + | |- | |||

| + | | Корпус<br />Бронирование<br />Механизмы<br />Машинные запасы<br />Вооружение<br />Оборудование<br />Топливо<br />Запас водоизмещения || 1738<br />297<br />765<br />15<br />130<br />130<br />0<br />20 || 1738<br />297<br />765<br />30<br />130<br />220<br />300<br />20 || 1738<br />297<br />765<br />30<br />130<br />220<br />883<ref>Включая 8 т угля для камбуза.</ref><br />20 | |||

| + | |- | |||

| + | ! Водоизмещение !! 3095 !! 3500 !! 4153 | |||

| + | |} | |||

| + | ||||

| + | Окончательный вариант эскизного проекта был представлен на рассмотрение начальником управления военного кораблестроения 1 июля 1912 г. При этом Филип Уоттс заявил, что поскольку в проекте принят пропульсивный коэффициент 0,50, а высокая скорость вращения турбин означает коэффициент полезного действия винтов более низкий, чем на построенных ранее крейсерах, то для достижения 30-узловой скорости потребуется провести ряд испытаний с целью подбора оптимальных гребных винтов. Много лет спустя, уже после своего ухода с работы, Стэнли Гудолл полностью рассказал закулисную историю этой проблемы: | |||

| + | {{цитата|автор=|Для меня как для кораблестроителя-проектанта самым высоким начальством был Уайтинг. Он имел репутацию человека с тяжёлым характером, но я не считал его таковым. Конечно, я иногда получал разносы. Но какой молодой человек не думает, что его жизненное призвание — улучшить существующее положение дел. Я помню, как однажды отнёс ему мою рабочую книгу и проектные расчёты для типа «Аретьюза» и был подвергнут чему-то вроде допроса: | |||

| + | ||||

| + | — Сейчас пришло время сказать мне, есть ли у Вас какие-нибудь опасения. Бесполезно приходить с ними ко мне после того, как корабли будут заказаны и начнётся постройка. Говорите сейчас или с этого времени всегда справляйтесь с вашими проблемами сами. Вы убеждены, что корабль достаточно прочен? | |||

| + | ||||

| + | — Да, сэр. | |||

| + | ||||

| + | — Вы удовлетворены остойчивостью корабля? | |||

| + | ||||

| + | — Да, сэр. | |||

| + | ||||

| + | — Он разовьёт свою скорость? | |||

| + | ||||

| + | — Нет, сэр. | |||

| + | ||||

| + | — Почему нет? | |||

| + | ||||

| + | Я объяснил, что согласно его же указаниям мы приняли пропульсивный коэффициент равным пропульсивному коэффициенту предыдущих крейсеров, но условия работы винтов будут более похожи на условия для винтов эсминцев, которые давали пропульсивные коэффициенты примерно на 10 % меньше<ref>На испытаниях головного крейсера [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']] пропульсивный коэффициент составил 0,42, и корабль развил скорость приблизительно на узел меньше проектной.</ref>. Он понимающе выслушал и повёл меня в кабинет Филипа Уоттса. Они посовещались и написали хитрый меморандум, расхваливавший проект, но обращавший внимание на то, что наиболее трудно удовлетворить требование скорости и что перед достижением желаемой 30-узловой скорости, вероятно, будет нужно провести обширные серии опытов с различными винтами. Уоттс заметил: «Он придет прежде, чем эти корабли будут закончены». Он имел в виду Уинстона Черчилля — в то время Первого лорда Адмиралтейства (зная характер Черчилля, он решил, что тот, прочитав меморандум, почувствует подвох и придёт разбираться). Но здесь Уоттс ошибся: когда эти корабли вступили в строй и не развили 30 узлов, грянули сильные нагоняи, но Филип Уоттс уже ушел со службы.}} | |||

| + | 7 июля проект был одобрен Советом Адмиралтейства. Сметная стоимость одного корабля определялась в 285 тысяч фунтов стерлингов по сравнению с 240 тысячами для крейсеров [[Navy:Крейсера-скауты типа Active|типа ''Active'']]. | |||

| + | ||||

| + | === Дальнейшие изменения проекта === | |||

| + | ||||

| + | Как бы странно ни звучало, но первые серьезные изменения в проект стали вноситься уже на этапе выдачи заказов. Все фирмы предлагали оснащать корабли альтернативными — явно более экономичными — силовыми установками, использующими турбины или, по крайней мере, ступени крейсерского хода, с зубчатыми редукторами. 10 октября в Адмиралтействе состоялось совещание с участием представителей всех фирм-строителей. К сожалению, предложение об оснащении крейсеров турбинами с полной зубчатой передачей принято не было — представители Адмиралтейства сослались на недостаточную изученность подобных механизмов и значительный риск неудачи. Тем не менее признавалось, что паровые турбины прямого действия, являясь по сравнению с паровыми машинами более экономичными на высоких скоростях, заметно проигрывают на экономическом ходу, что серьезно ограничит дальность плавания. В итоге стороны сошлись на том, что шесть кораблей с турбинами Парсонса будут оснащены специальными турбинами крейсерского хода с зубчатой передачей. Крейсера типа ''Arethusa'' стали первыми британскими крупными военными кораблями, оснащенными подобным образом. Оставшиеся два корабля — [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']] и [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']] с механизмами фирмы ''Fairfield'' — оснащались турбинами системы Бpаун-Кеpтиса, и без того дающими значительную экономию на всех режимах работы. | |||

| + | ||||

| + | Крейсерские турбины устанавливались на внешних валах в носовом машинном отделении и обеспечивали увеличение дальности плавания с 4000 до 5000-5500 миль экономическим 16-узловым ходом. Для компенсации увеличения веса силовой установки на 37 т было решено отказаться от приема топлива в цистерны двойного дна, расположенные под погребами, что уменьшало его запас с 875 до 840 т. Тем не менее в окончательный проект это не внесли, а необходимость оборудования радиорубки на верхней палубе, сушилки для одежды и установки дополнительных гальюнов добавила еще 3,75 т, что не только «съело» имевшийся запас водоизмещения, но и привело к его росту на 21 т — до 3521 т. | |||

| + | ||||

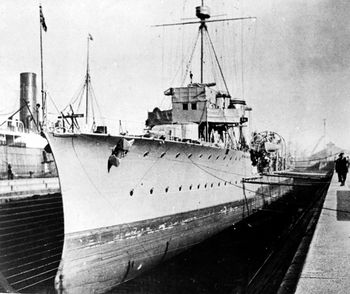

| + | [[Файл:Aretusa Pic 06.jpg|350px|thumbnail|right|Корпус ''HMS Aurora'' после спуска на воду в Девонпорте, 30 сентября 1913 г. Крестной матерью корабля стала миссис Ламберт – супруга Первого гражданского лорда Адмиралтейства.]] | |||

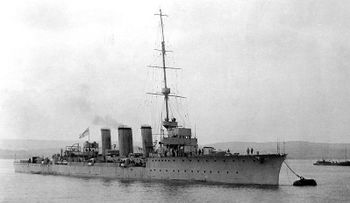

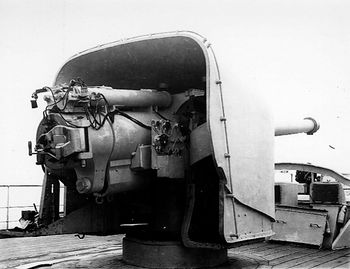

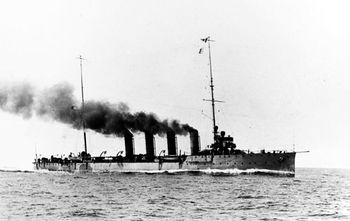

| + | [[Файл:Aretusa Pic 01.jpg|350px|thumbnail|right|''HMS Aurora'' вскоре после завершения постройки. Вместо шлюпбалок в районе средней трубы 6-фнт (57-мм) зенитки, на леера 102-мм орудий натянут брезент.]] | |||

| + | [[Файл:Aretusa Pic 02.jpg|350px|thumbnail|right|''HMS Aurora'' вскоре после завершения постройки. Вместо шлюпбалок в районе средней трубы 6-фнт (57-мм) зенитки, на леера 102-мм орудий натянут брезент.]] | |||

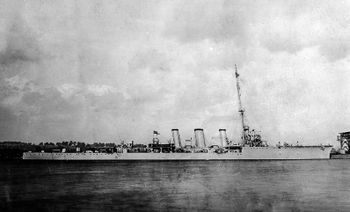

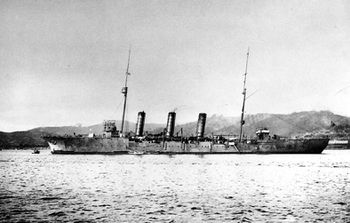

| + | [[Файл:Aretusa Pic 131.jpg|350px|thumbnail|right|''HMS Aurora'' вскоре после вступления в строй. 102-мм орудия еще не имеют щитов, 1914 г.]] | |||

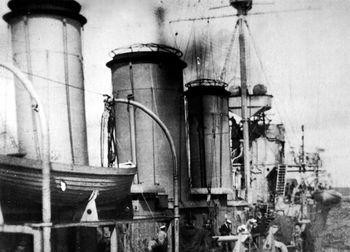

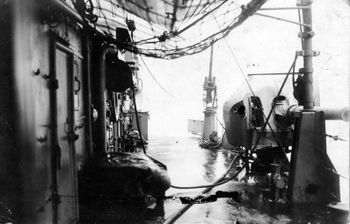

| + | [[Файл:Aretusa Pic 132.jpg|350px|thumbnail|right|Средняя часть крейсера ''HMS Aurora'' вскоре после его вступления в строй, сентябрь 1914 г.]] | |||

| + | [[Файл:Aretusa Pic 36.jpg|350px|thumbnail|right|''HMS Galatea'' вскоре после вступления в строй.]] | |||

| + | Второе значительное изменение проекта стало результатом обсуждения состава вооружения крейсеров следующей серии. Несмотря на доводы защитников единого калибра — что разнородное вооружение нежелательно на малом корабле; что [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм орудия]] могут справиться с любым немецким эсминцем и даже легким крейсером; что не стоит провоцировать противника на строительство более мощных крейсеров; что 152-мм снаряд слишком тяжел, чтобы можно было иметь с ним дело на небольших кораблях, испытывающих стремительную качку, — для крейсеров [[Navy:Легкие крейсера типа Caroline|типа ''Caroline'']] (программа 1913 г.) был принят смешанный состав вооружения из [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм]] и [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм]] орудий. Контр-адмирал Мур с самого начала считал оснащение крейсеров типа ''Arethusa'' одними [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм орудиями]] большой ошибкой, поскольку «вооруженные согласно имеющемуся проекту, они являются просто большими эсминцами и не могут выстоять против крейсера с хотя бы одним 6-дюймовым орудием. Правда, они могут спастись, уйдя от него, но это не то, чего мы хотим». Мур настаивал на перевооружении крейсеров типа ''Arethusa'' аналогично [[Navy:Легкие крейсера типа Caroline|типу ''Caroline'']]<ref>По другой версии, инициатором перевооружения выступил У. Черчилль.</ref>. Юстас Теннисон д’Эйнкурт, сменивший к тому времени Уоттса на посту начальника управления военного кораблестроения, подтвердил возможность замены носовой и кормовой пар [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм пушек]] на два [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм орудия]], установленных в диаметральной плоскости. Это вынуждало поднять боевую рубку на 3,5 фута (1,07 м), чтобы обеспечить обзор поверх более высокого орудийного щита, и дымовых труб на такую же высоту во избежание задымления мостика и дальномера. Некоторые изменения пришлось внести в чертежи погребов, чтобы обеспечить прием 150 снарядов на орудие. Как водится, следствием нововведений стал рост нагрузки: 18 т добавили сами орудия, еще 11 т требовали дополнительные подкрепления корпуса, правда, 3 тонны удалось сэкономить за счет меньшей численности прислуги. | |||

| + | ||||

| + | Измененный проект Совет Адмиралтейства рассмотрел в ноябре 1912 г., высказав пожелание перенести обе шестидюймовки в корму, где они обеспечивали лучшую возможность защиты корабля от преследующих его крейсеров, в то время как сосредоточенные в носу и по бортам [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм пушки]] поражали бы неприятельские эсминцы, откуда бы те ни появились. Это крайне странное — по крайней мере, для британского корабля — размещение артиллерии предполагалось реализовать на крейсерах программ и 1912 г. (тип ''Arethusa''), и 1913 г. ([[Navy:Легкие крейсера типа Caroline|тип ''Caroline'']]), однако в отношении первых д’Эйнкурт сильно противился этому предложению, так как дополнительный вес (включающий протяженную надстройку) не только сам по себе вызывал опасения, но и оказал бы неблагоприятное влияние на дифферент и вызвал бы недобор скорости минимум на пол-узла, не говоря уже о создании нездорового прецедента и затягивании сроков готовности кораблей. В конечном итоге на заседании Совета 7 января 1913 г. утвердили размещение [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм орудий]] на крейсерах типа ''Arethusa'' в оконечностях. | |||

| + | ||||

| + | Усиление артиллерии стало не единственной заслугой контр-адмирала Мура. Торпедное вооружение он тоже считал недостаточным и настоял на замене однотрубных торпедных аппаратов двухтрубными, что существенно повышало эффективность крейсеров при действиях против крупных кораблей противника ночью и к тому же требовало минимум дополнительных затрат — как финансовых, так и весовых. Соответствующие изменения были утверждены в марте 1913 г., а двумя месяцами позже общее количество принимаемых на борт торпед увеличили с семи до десяти. | |||

| + | ||||

| + | В результате всех этих улучшений водоизмещение, по сравнению с первоначальным проектом, выросло на 72 т, что неминуемо вело к снижению скорости на 0,5 узла. В отчаянной попытке сохранить ее на заданном уровне пошли на снижение нормального запаса топлива на 40 т, зафиксировав водоизмещение на отметке 3512 т, однако многочисленные мелкие усовершенствования, внедренные на кораблях к началу [[Navy:Первая мировая война|Первой мировой войны]], добавили еще порядка 100т весовой нагрузки, доведя нормальное водоизмещение до 3580 т. | |||

| + | ||||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | !colspan="2"|Распределение весов в окончательном варианте (май 1913 г.) | |||

| + | |- | |||

| + | | Корпус<br />Бронирование<br />Механизмы<br />Машинные запасы<br />Вооружение<br />Оборудование<br />Топливо || 1752 т<br />297 т<br />800 т<br />30 т<br />158 т<br />215 т<br />260 т | |||

| + | |- | |||

| + | ! Нормальное водоизмещение !! 3512 т | |||

| + | |} | |||

| + | ||||

| + | == Постройка == | |||

| + | ||||

| + | Приглашения сделать заявки на участие в тендере на строительство восьми новых крейсеров программы 1912 года были разосланы Адмиралтейством в середине июля. В сентябре 1912 г. заказ на постройку шести кораблей был выдан частным фирмам, уже не раз выступавшим в качестве подрядчиков: ''Vickers'' ([[Navy:HMS Penelope (1914)|''HMS Penelope'']] и [[Navy:HMS Phaeton (1914)|''HMS Phaeton'']]), ''Fairfield'' ([[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']]) и ''Beardmore'' ([[Navy:HMS Galatea (1914)|''HMS Galatea'']], [[Navy:HMS Inconstant (1914)|''HMS Inconstant'']] и [[Navy:HMS Royalist (1915)|''HMS Royalist'']]). Оставшиеся два — [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']] и [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']] — должны были строиться казенными верфями в Чатэме и Девонпорте. Именно [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']], заложенный 28 октября 1912 г. в сухом доке №7, и дала свое имя всему типу, хотя постройка [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']] была начата в Девонпоpте на четыре дня раньше. Остальные крейсера закладывались примерно с месячным интервалом между декабрем 1912 г. и июнем 1913 г. | |||

| + | ||||

| + | Заказ механизмов раньше самого корабля в то время являлся обычной практикой, так как на их изготовление до срока установки на корабль требовалось определенное время. Поэтому заявки на механизмы головного корабля серии были поданы в конце мая 1912 г. — более чем за месяц до того, как Совет одобрил эскизный проект. Соответствующие чертежи были посланы для утверждения начальникам артиллерийского и электротехнического управлений. Эскиз, показывающий бронирование вместе с заявлением его весов, был послан начальнику отдела контрактов для заказа брони. Для кораблей, которые должны были строиться на казенных верфях, составили смету объемов поставки стальных листов и сортовой стали вместе с информацией по основным отливкам. | |||

| + | ||||

| + | Каждая из трех частных фирм сама производила механизмы для своих кораблей. Для крейсеров, строившихся на казенных верфях, их поначалу попытались изготовить при помощи фирмы ''Thames Iron Works'', находившейся тогда в руках судебных исполнителей, надеясь, что с таким контрактом она сможет преодолеть свои трудности, но надежда оказалась тщетной, и в конечном счете механизмы для [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']] и [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']] заказали фирмам ''Fairfield'' и ''Parsons'' соответственно. | |||

| + | ||||

| + | Когда заказы были размещены, производившие постройку кораблей верфи, как частные, так и казенные, условились распределить между собой подготовку подробных рабочих чертежей. Комплект чертежей, выданный подрядчикам управлением военного кораблестроения, включал теоретический чертеж, продольный разрез, планы всех палуб, двадцать поперечных сечений, вид сбоку, схему бронирования и три конструктивных сечения. Гудолл говорил: «Не дело Адмиралтейства участвовать в подготовке чертежей вентиляционного оборудования, размещения боезапаса, трассировок продольных связей и палуб, водяных систем, разделения на отсеки, проходов. Они полностью описаны в спецификации». Строители держали связь друг с другом во время разработки рабочих чертежей, которые затем отправлялись в Адмиралтейство, где тщательно изучались, чтобы гарантировать, что предложенное устройство будет удовлетворительным и соответствовать всем требованиям проекта. Если рабочие чертежи не одобрялись, то возвращались для внесения изменений, причем все строители информировались об этих изменениях. При одобрении чертежи выдавались всем строителям в качестве руководства, однако те были вольны вносить незначительные изменения для удовлетворения своих собственных требований, что предопределяло небольшие различия между однотипными кораблями. | |||

| + | ||||

| + | Весьма любопытным оказался вопрос о классификации данных кораблей, поначалу вызвавший небольшие затруднения. Черчилль изначально использовал по отношению к ним исключительно определение «супер-''Active'', что автоматически причисляло их к подклассу скаутов. Уоттс же, напротив, всегда говорил о них как о крейсерах 3-го класса. В марте 1913 г., выступая в парламенте, Черчилль назвал корабли типа ''Arethusa'' «легкими броненосными крейсерами» (light armoured cruisers), тем самым подчеркивая наличие у них бортового броневого пояса — в то время они были самыми малыми британскими военными кораблями, имеющими вертикальное бронирование. Контролер Адмиралтейства заметил на это, что крейсера [[Navy:Легкие крейсера типа Town (1910)|типа ''Town'']] несут точно такой же пояс, но, подобно ряду зарубежных крейсеров с легким бортовым бронированием, классифицируются как «защищенные крейсера» (protected cruisers)<ref>В отечественной литературе термин «''protected cruiser''» обычно переводится как «бронепалубный крейсер», что, вообще говоря, не верно. Данное несоответствие, по всей видимости, обусловлено тем, что иные крейсера, кроме броненосных и бронепалубных, в рассматриваемый период в русском флоте отсутствовали.</ref>, и предложил распространить определение «легкие броненосные крейсера» на все корабли с бортовой броней менее 76 мм — и британские, и иностранные. В процессе последующей дискуссии слово «броненосные» решили убрать, и с тех пор все крейсера, кроме 1-го класса, классифицировались как легкие. Данная классификация, основанная не на размерах, а на наличии бронирования, сохранялась вплоть до появления в 1920-е годы кораблей [[Navy:Тяжелые крейсера типа County|типа ''County'']], которые, несмотря на водоизмещение 10 000 т, поначалу также считались легкими крейсерами. | |||

| + | ||||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | ! Корабль !! Верфь !! Заложен !! Спущен на воду !! Вступил в строй | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']] || ''Chatham Dockyard'', Чатэм<ref>Субподрядчик (механизмы) - ''Fairfield''.</ref> || 28.10.1912 || 25.10.1913 || 11.08.1914 | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']] || ''Devonport Dockyard'', Девонпорт<ref>Субподрядчик (механизмы) - ''Parsons''.</ref> || 24.10.1912 || 30.09.1913 || 5.09.1914 | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']] || ''Fairfield'', Говэн || 21.12.1912 || 28.04.1914 || 29.08.1914 | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Galatea (1914)|''HMS Galatea'']] || ''Beardmore'', Далмер || 9.01.1913 || 14.05.1913 || декабрь 1914 | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Penelope (1914)|''HMS Penelope'']] || ''Vickers'', Барроу || 1.02.1913 || 25.08.1913 || 10.12.1914 | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Phaeton (1914)|''HMS Phaeton'']] || ''Vickers'', Барроу || 12.03.1913 || 21.10.1914 || февраль 1915 | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Inconstant (1914)|''HMS Inconstant'']] || ''Beardmore'', Далмер || 3.04.1913 || 6.07.1914 || 27.01.1915 | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Royalist (1915)|''HMS Royalist'']] || ''Beardmore'', Далмер || 3.06.1913 || 14.01.1915 || март 1915 | |||

| + | |} | |||

| + | ||||

| + | == Названия кораблей == | |||

| + | ||||

| + | Пять из восьми крейсеров получили свои наименования в честь героев и героинь античной мифологии: | |||

| + | * Аретуза - в греческой мифологии - нимфа, спутница богини Артемиды; | |||

| + | * Аврора - в римской мифологии - богиня утренней зари; | |||

| + | * Галатея - в греческой мифологии - морское божество, нереида; | |||

| + | * Пенелопа - в греческой мифологии - супруга Одиссея; | |||

| + | * Фаэтон - в греческой мифологии - сын бога Солнца Гелиоса. | |||

| + | * Оставшиеся три названия выбивались из данной линии: | |||

| + | * Роялист - сторонник реставрации монархии во время событий XVII века; | |||

| + | * Undaunted - бесстрашный, неустрашимый; | |||

| + | * Inconstant - изменчивый, непостоянный. | |||

| + | ||||

| + | Все эти имена являлись традиционными для [[Navy:ВМС Великобритании|Королевского флота]]: так, названия [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']], [[Navy:HMS Galatea (1914)|''HMS Galatea'']], [[Navy:HMS Penelope (1914)|''HMS Penelope'']], [[Navy:HMS Phaeton (1914)|''HMS Phaeton'']] и [[Navy:HMS Inconstant (1914)|''HMS Inconstant'']] использовались в шестой раз, [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']] - в седьмой, [[Navy:HMS Royalist (1915)|''HMS Royalist'']] - в восьмой, [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']] - в девятый. | |||

| == Описание конструкции == | == Описание конструкции == | |||

| ? | + | [[Файл:Aretusa Draw 16.jpg|250px|thumbnail|right|Легкий крейсер типа ''Aretusa''. Проекция «Корпус» теоретического чертежа. ''Копия подлинных чертежей'']] | ||

| ? | + | {| class="wikitable collapsible collapsed" | ||

| + | |- | |||

| + | !colspan="2"|Тактико-технические характеристики крейсеров типа ''Arethusa'' | |||

| + | |- | |||

| + | | Водоизмещение || нормальное — 3512 т<br />полное — 4200 т | |||

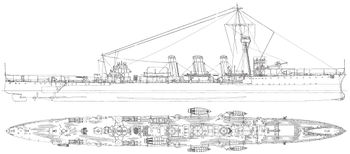

| + | |- | |||

| + | | Размерения || Длина между перпендикулярами — 124,97 м; наибольшая — 133,0 м ([[Navy:HMS Royalist (1915)|''HMS Royalist'']] — 133,05 м)<br />Ширина — 11,89 м<br />Осадка носом — 3,96 м, кормой — 4,27 м, наибольшая — 4,72 м<br />Высота борта (от киля до верхней палубы) — 7,49 м<br />Высота надводного борта в носу — 6,4 м, на миделе — 3,2 м, в корме — 3,5 м | |||

| + | |- | |||

| + | | Силовая установка || четыре паровые турбины ''Parsons'' (''Brown-Curtiss'' на [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']] и [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']])<br />две турбины крейсерского хода на внешних валах (нет на [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']] и [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']])<br />восемь тонкотрубных паровых котлов ''Yarrow'' (рабочее давление пара 16,54 кг/см²) | |||

| + | |- | |||

| + | | Мощность и скорость || номинальная — 30 000 л.с. (при 590 об/мин), 27 уз<br />перегрузочная — 40 000 л.с. (при 650 об/мин), 29 уз | |||

| + | |- | |||

| + | | Запас топлива (нефть) || нормальный — 429 т<br />полный — 810 т | |||

| + | |- | |||

| + | | Дальность плавания || 5000 (16)<br />1750 (24)<br />1000 (29) миль | |||

| + | |- | |||

| + | | Бронирование || Борт:<br />76,2 мм ''НТ'' (50,8+25,4 мм) в районе КО и МО<br />57,1 мм ''НТ'' (38,1 + 19 мм) в районе погребов и цистерн<br />50,8 мм ''НТ'' (38,1 + 12,7 мм) в корме<br />38,1 мм ''НТ'' (25,4+12,7 мм) в носу<br />Палубы:<br />25,4-мм верхняя палуба над МКО<br />25,4-мм нижняя палуба со скосами над румпельным отделением<br />Боевая рубка — 152 мм (демонтирована в 1918 г.)<br />Коммуникационная труба — 102 мм | |||

| + | |- | |||

| + | | Вооружение || после окончания постройки:<br />два [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм/45 орудия ''Mk.XII'']] (150 выстрелов на орудие)<br />шесть [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм/45 орудий ''Mk.V'']] (200 выстрелов на орудие)<br />одна ([[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']], [[Navy:HMS Galatea (1914)|''HMS Galatea'']], [[Navy:HMS Penelope (1914)|''HMS Penelope'']], [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']]) или две ([[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']]) [[Navy:57-мм QF 6-pounder Hotchkiss|57-мм/40 зенитных пушки]] ''Hotchkiss''<br />одна [[Navy:47-мм орудие QF 3-pdr Vickers|47-мм/50 зенитная пушка ''Vickers'']] ([[Navy:HMS Inconstant (1914)|''HMS Inconstant'']], [[Navy:HMS Phaeton (1914)|''HMS Phaeton'']], [[Navy:HMS Royalist (1915)|''HMS Royalist'']])<br />один [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|37-мм/43 автомат «пом-пом»]] (только на [[Navy:HMS Arethusa (1913)|''HMS Arethusa'']] и [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']])<br />один 7,69-мм пулемет Максима (8000 патронов)<br />два двухтрубных [[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпедных аппарата]] (10 торпед)<br />после перевооружения в 1919 г.:<br />три (два на [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']] и [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']]) [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм/45 орудия ''Mk.XII'']]<br />четыре (шесть на [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']] и [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']]) [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм/45 орудия ''Mk.V'']]<br />одно [[Navy:102-мм корабельное орудие Mk V|102-мм/45 зенитное орудие ''Mk.V'']] ([[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']] и [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']])<br />два [[Navy:76-мм орудие QF 12-pdr/20 cwt HA Mark I|76-мм/45 зенитных орудия ''Mk.I'']] ([[Navy:HMS Penelope (1914)|''HMS Penelope'']], [[Navy:HMS Inconstant (1914)|''HMS Inconstant'']], [[Navy:HMS Phaeton (1914)|''HMS Phaeton'']], [[Navy:HMS Royalist (1915)|''HMS Royalist'']]) или ''Mk.II'' ([[Navy:HMS Galatea (1914)|''HMS Galatea'']])<br />один 40-мм/40 автомат «пом-пом» (только [[Navy:HMS Aurora (1913)|''HMS Aurora'']])<br />четыре двухтрубных [[Navy:Торпеды Великобритании|533-мм торпедных аппарата]] | |||

| + | |- | |||

| + | | Экипаж || 270 чел. (на 1919 г. — 318 чел.) | |||

| + | |} | |||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

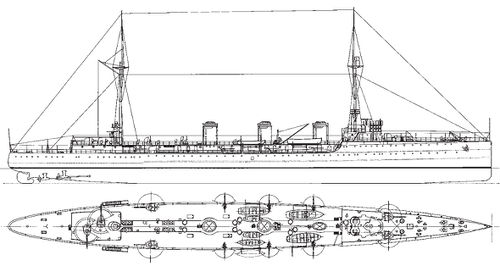

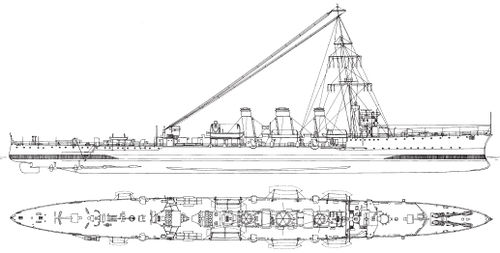

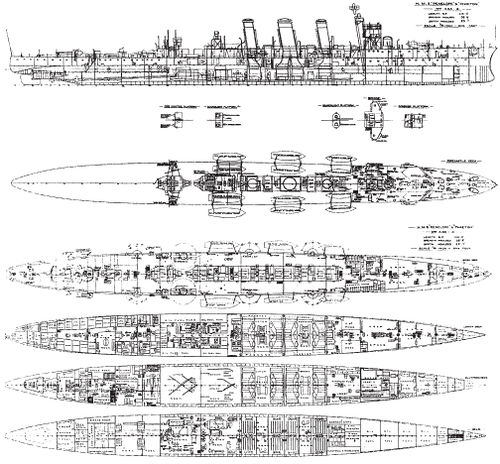

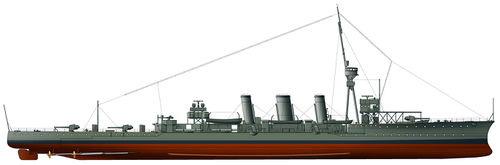

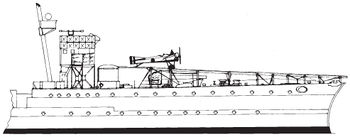

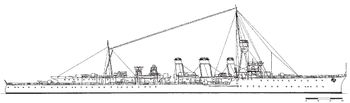

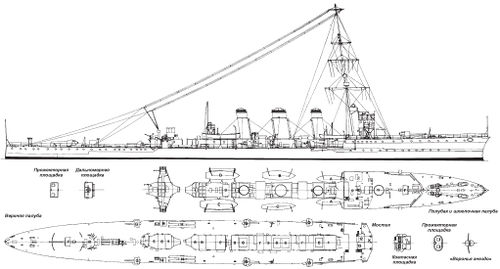

| ? | + | [[Файл:Aretusa Draw 15.jpg|500px|thumbnail|left|Легкий крейсер ''HMS Aretusa'', февраль 1915 г.]] | ||

| + | ||||

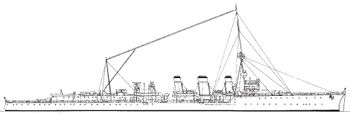

| + | Будучи дальнейшим развитием [[Navy:Крейсера-скауты типа Active|типа ''Active'']], крейсера типа ''Arethusa'' унаследовали от него форму корпуса с полубаком, плугообразным форштевнем и протяженной средней надстройкой, однако за внешним сходством скрывалось совершенно иное содержание. | |||

| + | ||||

| + | В отличие от предшественников, новые корабли имели всего одну сплошную палубу — верхнюю; нижняя палуба прерывалась в районе котельных отделений, хотя и там вдоль бортов проходили узкие коридоры. Также в нос и в корму от отсеков силовой установки располагалась платформа. Почти на всем протяжении корпуса, за исключением оконечностей, имелось двойное дно, доходившее в районе машинно-котельных отделений до нижней палубы. Общая высота корпуса от киля до верхней палубы на миделе составляла 7,49 м. | |||

| + | ||||

| + | Корпус набирался по поперечной схеме и делился на отсеки двенадцатью главными водонепроницаемыми переборками, доходившими до верхней палубы (две из них - до палубы полубака); еще четыре переборки доходили только до нижней палубы, а еще одна в корме располагалась между верхней и броневой палубами. | |||

| + | ||||

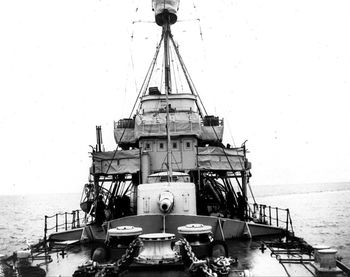

| + | [[Файл:Aretusa Draw 09.jpg|500px|thumbnail|right|Легкий крейсер ''HMS Aurora'', начало 1915 г. Вид сбоку и планы палуб.<br />1 - камбуз; 2 - пекарня; 3 - камбуз уоррент-офицеров; 4 - офицерский камбуз; 5 - командирский камбуз; 6 - дымоходы котлов; 7 - вентиляционные шахты котельных отделений; 8 - вентиляционные шахты машинных отделений; 9 - ящик с инструментами; 10 - командирский гальюн; 11 - боевая рубка; 12 - штурманская рубка; 13 - походная каюта командира; 14 - офицерский гальюн.<br />А - 27-футовый вельбот; В - 30-футовый катер; С - 30-футовый гиг; D - 30-футовый моторный катер; Е - 34-футовый катер; F- 152-мм орудие; G - 102-мм орудие; Н - двухтрубный 533-мм торпедный аппарат; J - 57-мм зенитная пушка.]] | |||

| + | Размещение топлива в оконечностях, ранее не применявшееся на боевых кораблях таких размеров, вызывало определенные опасения, так как создавало большой изгибающий момент. Поэтому важным нововведением стало включение бортовой брони в обеспечение продольной прочности корпуса. Использованные для главного пояса 51-мм бронеплиты имели очень большой для своего времени размер: при длине 10,97 м высота плит верхнего пояса составляла 1,52 м, нижнего — 2,44 м. Верхний пояс (ширстрек) крепился заклепками через 25,4-мм обшивку изнутри и 31,8-мм стыковочные планки снаружи. На первый взгляд это легко было сделать, но, как пишет Алан Пирсолл, были необходимы «величайшая тщательность и высочайший класс мастерства, чтобы получить хорошее соединение между 76-мм плитами, имея суммарную толщину 114 мм и используя 28,6-мм заклепки из стали высокого сопротивления». Нижний пояс 50,8 мм брони не был скреплен на планках и не учитывался в конструктивных расчетах, однако проектанты хорошо понимали, что эти длинные плиты также способствуют увеличению общей прочности. | |||

| + | ||||

| + | В отношении верхней палубы — ввиду отсутствия нижней палубы в районе котельных отделений — соображения прочности корпуса были также важны, как и соображения защиты. В средней части корабля она выполнялась из 25,4-мм стали повышенного сопротивления и снабжалась дополнительными поперечными связями. Толщина обшивки днища (килевого пояса) также достигала 25,4 мм в средней части корабля и, подобно броневым плитам, постепенно уменьшалась к оконечностям. Однако выполнялась эта обшивка уже из обычной судостроительной стали. | |||

| + | ||||

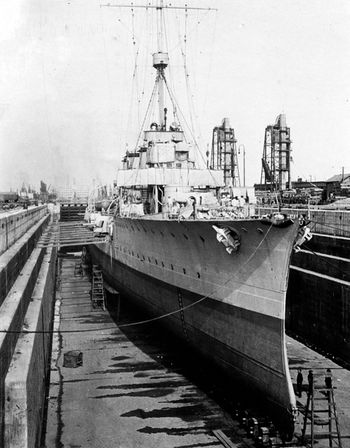

| + | [[Файл:Aretusa Pic 07.jpg|350px|thumbnail|left|''HMS Aurora'' в сухом доке. Гулль (Халл), июль 1917 г.]] | |||

| + | Большое внимание при проектировании придавалось уменьшению бортовой качки и заливаемости. Корпус в поперечном сечении получил форму, близкую к прямоугольной, без привычного завала борта к верхней палубе. Кроме того, были предусмотрены широкие скуловые кили. Это оказалось весьма актуальным, поскольку на момент ввода в строй корабли типа ''Arethusa'' имели самое большое отношение длины к высоте борта по сравнению с любым крейсером или эсминцем того периода. Высота надводного борта в носу при полной нагрузке составляла всего 5,27 м (0,84^L). «Эти изменения стало возможным произвести без ущерба для остойчивости за счет перехода от смешанного угольно-нефтяного отопления на полностью нефтяное, поскольку топливные цистерны обеспечивали более низкий ЦТ [центр тяжести] в полном грузу, чем бортовые угольные ямы», — отмечал впоследствии С. Гудолл. Чтобы уменьшить забрызгиваемость носовых орудий, увеличили развал шпангоутов в районе полубака и установили легкие щиты от брызг. | |||

| + | ||||

| + | Тем не менее, когда крейсера типа ''Arethusa'' вошли в строй, обнаружилось, что они имеют дифферент на нос, а не, как ожидалось, на корму. Как следствие, корабли принимали на бак очень много воды, хотя в целом считалось, что они обладают хорошими мореходными качествами — по крайней мере, случаев отказов от операции из-за плохой погоды не было. Единственная жалоба на мореходность была зарегистрирована в 1915 году, но разработчики проекта полагали, что этого следовало ожидать от небольшого корабля в неспокойном Северном море. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Aretusa Pic 23.jpg|350px|thumbnail|right|''HMS Undaunted'' в сухом доке, 1914 г. Рулевая рубка имела два смотровых окна, прожекторы на нижнем мостике.]] | |||

| + | [[Файл:Aretusa Pic 22.jpg|350px|thumbnail|right|Носовая надстройка и 152-мм орудие крейсера ''HMS Galatea'', февраль 1917 г. Необычная форма смотровых окон ходовой рубки, небольшие крылья верхнего мостика, прожекторы перенесены на верхний мостик.]] | |||