HMS Duke of York (1940)

| Версия 18:07, 21 августа 2016 | Версия 18:08, 21 августа 2016 | |||

| Строка 105: | Строка 105: | |||

| {{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||

| |pic = | |pic = | |||

| ? | |content = '''HMS Duke of York''' (Корабль его Величества «Герцог Йоркский») — британский линкор [[Navy:Линейные_корабли_типа_King_George_V_(1939)|типа King George V]], входивший в состав Королевских военно - морских сил Великобритании. Сыграл одну из ключевых ролей в потоплении немецкого линейного крейсера [[Scharnhorst]]. В сентябре 1951 года выведен из состава флота. | + | |content = '''HMS Duke of York''' (Корабль его Величества «Герцог Йоркский») — британский линкор [[Navy:Линейные_корабли_типа_King_George_V_(1939)|типа King George V]], входивший в состав Королевских военно - морских сил Великобритании. Сыграл одну из ключевых ролей в потоплении немецкого линейного крейсера [[Scharnhorst]]. В сентябре 1951 года выведен из состава флота. | |

| }} | }} | |||

Версия 18:08, 21 августа 2016

HMS Duke of York

| 5 мая 1937 года Заложен |

| 28 февраля 1940 года Спущен на воду |

| 30 апреля 1957 года Выведен из боевого состава |

| 18 января 1958 года Сдан на слом |

| 37 300. / т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 227 м. / 31,4 м. / 10,5 м. м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1556 ( 1945 г. ) чел. Общая численность |

| 109 чел. Офицеры |

| 1434 чел. Матросы |

| 114...381 / мм. Пояс/борт |

| 124...149 мм. Палуба |

| 64...127 / 114...127 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 280..343 мм. Барбеты |

| 324 / 224 / 174 / 149 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 324 мм. Боевая рубка |

Артиллерия главного калибра

- 10 х 356 мм (14" Mk VII).

Универсальная артиллерия

- 16 x 133.4 мм (5.25" Mk I).

Вспомогательная и зенитная артиллерия

- 64 x 40 мм (QF 2 pounder naval gun);

- 24 x QF 2 pdr (40 mm) Mk. VIII;

- 8 x Bofors 40 mm;

- 16 x 20 mm Oerlikon Mk. V;

- 39 x 20 mm Oerlikon Mk. IIIA.

Содержание

Проектирование

К проектированию нового поколения линкоров англичане приступили в 1928 году, так как согласно Вашингтонскому соглашению 1922 года, новые линкоры можно было закладывать с 1931 года. Однако, в связи с экономическим кризисом, правительство резко сократило военные расходы. Под сокращение попали и новые линкоры. Их разработка была приостановлена в 1929 году.

Лондонская морская конференция 1930 года продлила запрет на строительство новых линкоров до конца 1936 года. Результатом этого стала утрата кадров и технологий. Тем не менее, ввиду того, что в ряде других стран крупные артиллерийские корабли уже строились, в 1933 году Адмиралтейство решило приступить к проектированию новых линкоров.

Первоначально лорды склонялись к наименее удачным проектам 14-A или 14-Q с калибром орудий 14 дюймов и скоростью в 23 узла. Однако сведения о 30-ти узловых линкорах, проектировавшихся в Италии, Франции, Германии и США, выдвинули на первый план гораздо более разумные варианты (14-D и 14-E). Оказалось, что можно сохранить практически то же вооружение и бронирование, увеличив скорость до 27 узлов.

После определенных сомнений было решено остановиться именно на такой скорости, поскольку более высокая значительно влияла на другие характеристики. Привыкшие мыслить стратегически, англичане справедливо считали, что в операциях разница между такими судами будет небольшой, а на тактику гораздо сильнее влияют всевозможные непредсказуемые заранее факторы, чем лишние 10 % хода.

Сильные колебания вызвал выбор калибра артиллерии и толщины бронирования. Здесь требовалось предсказать, на каких дистанциях будут проходить будущие сражения. В середине 30-х годов штабные рекомендации предполагали, что для решительного боя линкорам потребуется сблизиться на 60 — 80 кабельтовых. Не отрицалось, что они смогут достичь заметного процента попаданий и на 90 — 100 кабельтовых, но потопить друг друга на таком расстоянии не сумеют.

Близкие дистанции требовали более толстой брони, тогда как калибр орудий приобретал скорее второстепенное значение. Орудия меньшего калибра в теории могли развивать немного большую скорострельность (примерно 2 залпа в минуту у 14 — дюймовых против 1,5 — 1,7 у 16 — дюймовых) именно на меньших дистанциях, где время полета снаряда до цели не превышало 20 — 30 сек., можно было пытаться это преимущество реализовать.

Проект приобретал законченные очертания. Однако, сказались последствия поспешного выбора 14 — дюймового главного калибра. Защита корабля планировалась именно против аналогичных снарядов, поэтому новость о возможном появлении 15 дюймовых орудий у линкоров европейских держав и 16 — дюймовок у американцев и японцев, заставляли срочно усилить схему бронирования. Между тем «размазанная» по большой высоте броня и так поглощала чуть более трети водоизмещения, а резервов для ее усиления было немного.

В числе предложений фигурировали: уменьшение высоты пояса на 1 палубу, снижение скорости на 2 узла и ослабление вооружения до 9 орудий того же калибра, но в трехорудийных башнях. Все предложенные варианты представлялись крайне нежелательными, поскольку значительно ослабляли общую мощь линкора. Уменьшение высоты пояса резко уменьшало боевой запас плавучести, снижение скорости приводило к укорачиванию корпуса, что просто не оставляло места для корабельных самолетов, а девять 14 — дюймовых орудий ставили новый корабль в невыгодные условия по отношению к новым линкорам других стран, среди которых Англичане становились самыми слабыми в артиллерийском отношении.

Неплохим выходом казалась замена главного калибра на восемь 381 мм орудий. Это позволяло сэкономить нужные 800 тонн, не ослабляя огневую мощь и применив излюбленное симметричное расположение четырех двухорудийных башен, но Англия хотела честно придерживаться Лондонского соглашения. Итогом явился компромисс — из числа тех, который нельзя назвать счастливым. На линкоре сохранили обе нижние 4-х орудийные башни, а верхнюю носовую решили заменить двухорудийной. Таким образом, линейный корабль потерял 2 орудия. В некоторых источниках говориться, что 10-и орудийное расположение выбрано из соображений сохранения устойчивости, однако основной причиной являлась необходимость усиления бронирования и защиты. Более того, из — за изменения распределения массы по длине корпуса, пришлось произвести перерасчет продольной нагрузки и перенести всю цитадель примерно на 2 метра ближе к носу.

21 апреля 1936 года британский парламент санкционировал постройку двух единиц линкоров, включенных в программу 1936 года. 29 июля был выдан официальный заказ на новые линкоры, однако окончательный проект все еще не был утвержден советом Адмиралтейства. Хотя 24 мая проект 14-P стал единственным вариантом, окончательные чертежи, несмотря на весьма интенсивную работу, смогли завершить только к началу октября. 15 октября совет Адмиралтейства окончательно принял проект к исполнению.

Описание конструкции

Корпус

Гладкопалубный корпус нового линкора имел практически прямоугольный мидель с прямыми бортами, однако его обводы были достаточно острыми. Была выбрана наиболее технологичная и простая форма — в частности, отсутствовало бульбообразное образование в носу корабля. Достаточно высокая с точки зрения остойчивости, но не чрезмерная метацентрическая высота обеспечивала довольно таки плавную качку с большим для корабля таких размеров периодом в 14 секунд, что очень ценили артиллерийские специалисты.

Боевой запас плавучести нового линкора намного превышал аналогичные характеристики предшественников из — за наличия более протяженного и высокого броневого пояса. В связи с этим конструкторы получили возможность уменьшить метацентрическую высоту, обеспечив тем самым лучшие возможности для ведения артиллерийского огня. И все же, в проекте начальная остойчивость оставалась слишком высокой. Первоначальные требования Совета Адмиралтейства соответствовали метацентрической высоте, равной 1,8 метра при стандартном водоизмещении и 2,45 метра в полной загрузке — больше чем у ранних моделей линкоров, за исключением линейных кораблей типа Nelson. Дело «исправила» перегрузка, образовавшаяся в процессе постройки и в ходе последующего усиления зенитного вооружения, и различного дооборудования.

Стандартное водоизмещение, составлявшее по проекту 35 900 тонн, увеличилось до 36 727 тонн еще в ходе постройки в 1938 году.

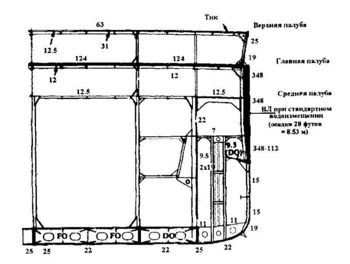

Бронирование

Схема защиты нового линкора, включая толщины, распределение брони и структуру противоторпедной защиты, была составлена на основании опытов, проведенных в соответствии с программой, известной как Джоб — 74. Для защиты линкоров этого класса выделялось 34 % от стандартного водоизмещения, что было обычной нормой для британских линкоров последних двадцати лет.

Вертикальное бронирование

Линкор данного класса имел самый высокий броневой пояс среди современников, находящийся на высоте трех межпалубных пространств (716 см). При нормальной нагрузке, 3,66 метра пояса находилось под водой. Длина броневого пояса составляла 126,5 метра. Два верхних слоя были толщиной 381 мм в районе погребов и 356 мм в районе энергетической установки. Нижний броневой пояс состоял из скошенных книзу плит, имевших вверху ту же толщину, что и верхние слои, но утончающийся на протяжении последних 2,5 метров в виде клина соответственно до 140 мм у погребов и 114 мм у машин на нижней кромке.

Так же имелись два броневых пояса в носу и корме, защищающие погреба от попаданий на острых курсовых углах. Они имели высоту одного межпалубного пространства и являлись продолжением нижнего слоя главного пояса, находясь при нормальной осадке практически полностью под водой. Длина носового пояса составляла 12,2 метра, кормового — 11,3 метра. Толщина плит постепенно уменьшалась с 343 мм до 305 мм в носу и с 343 до 280 мм в корме по верхней кромке. Нижняя кромка имела на всем протяжении обоих поясов в оконечностях толщину 127—114 мм. Расчетные зоны неуязвимости (называемые у нас зонами свободного маневрирования) находились в пределах от 85 до 158 кабельтовых для 381-мм бронебойного снаряда весом 879 кг.

В полном смысле этого слова «прямолинейное» расположение бортовой брони в значительной мере компенсировалось исключительно высоким качеством материала. В 30 — е годы англичане добились значительного улучшения характеристик своей брони, которая уже с конца 1-й мировой войны обладала прекрасными качествами, являясь лучшей в мире. Разработанный Английскими металлургами сплав, содержащий хром, никель и молибден, позволял проводить закалку плит на глубину 30-35 % их толщины вместо обычных 20-25 %. Снижение содержания углерода повышало вязкость материала при незначительном понижении его твердости. Наличие толстого жесткого закаленного слоя увеличивало шанс расколоть снаряд, который даже если и пробивал плиту, то находился в состоянии непригодности к полноценному разрыву.

Броневая защита башенной артиллерии

Бронирование артиллерии очень тщательно продумали, хоть и выглядело оно не вполне традиционным для «флота его Величества». Трапециевидные стенки толщиной 324 мм. Вероятно, конструкторы считали, что наклонная броня не является преимуществом на больших дистанциях из-за более крутой траектории полета снаряда. Боковые стенки башен, наоборот, выполнялись наклонными кверху и сужающимися вперед, так что снаряд мог попасть в них только под очень невыгодным углом. Поэтому передняя плита боковой стенки имела толщину только 224 мм, но изготавливалась из твердой цементированной брони, а задняя — из не закаленной брони, толщиной всего 174 мм.

Точно такую же толщину имела и задняя стенка, в которой к тому же присутствовал ряд довольно больших отверстий, прикрытых снаружи легкими броневыми листами. Крыша толщиной 149 мм из не закаленной крупповской брони имела небольшой наклон вперед и назад от середины. Несмотря на заметное снижение толщины плит, отличное качество материала все еще обеспечивало большую степень безопасности.

Бронирование барбетов оказалось очень сложным. Вместо цилиндра, составленного из однородных секций, применялись изогнутые плиты цементированной крупповской брони дифференцированной толщины. Смысл системы состоял в том, что секторы, более близкие к диаметральной плоскости, защищались от попаданий под прямым углом соседними барбетами, корпусом и прочими элементами бронирования, так что им угрожали только попадания под невыгодными для снаряда углами, и их толщину можно было уменьшить от 280 мм до 305 мм. Находящиеся под большей угрозой боковые секторы имели толщину 343 мм. Барбеты 4-орудийных башен возвышались над палубой более чем на 3 метра и имели внутренний диаметр 11,9 метра, а двухорудийная башня находилась в 6 метрах над палубой и имела диаметр 8,85 метра.

Горизонтальное и местное бронирование

Горизонтальное бронирование выглядело абсолютно просто. Настланная по верхней кромке пояса главная броневая палуба из нецементированной брони толщиной 149 мм над погребами и 124 мм над котлами и машинами, являлась по сути дела единственной горизонтальной броневой защитой линкора. Других броневых палуб в пределах цитадели не было. Дымоходы и заборные отверстия для подачи воздуха в кочегарки прикрывались броневыми колосниками, толщина которых выбиралась из соображений эквивалентной защиты. В качестве дополнительного прикрытия этих отверстий использовались тонкие 50-мм плиты, закрывавшие основания дымоходов.

Нижняя броневая палуба тянулась от переднего броневого траверза до таранной переборки, а в корму — от кормового траверза до задней переборки рулевой машины. Её толщина в носу уменьшалась от 127 мм до 64 мм, а в корме от 127 до 114 мм. Уменьшение толщины в районе помещения рулевой машины компенсировалось наклоном в 30 градусов.

Местное бронирование рубок и прочих объектов управления ограничивалось легкими противоосколочными экранами. Считалось, что для этой цели достаточно 37-мм листов, однако многие объекты не получили даже столь мизерной защиты. Универсальные 133-мм орудия имели такое же чисто символическое прикрытие, как и на крейсерах ПВО (25 мм), что обрекало их на выход из строя после попадания крупных осколков снарядов линкоров или от прямых попаданий снарядов эсминцев.

Разработанная специально для линкоров этого класса подводная защита, оказалась наиболее слабым из защитных элементов, хотя на ее разработку было затрачено немало времени и средств. Ширина Противоторпедной защиты (ПТЗ) колебалась от 4,11 метров на миделе до 3 метров у погреба носовой башни. Суммарная толщина входивших в состав ПТЗ переборок составляла почти везде 63,5 мм, из которых 44 мм приходилось на долю состоящей из двух слоев главной противоторпедной переборки. Все соединения подводной части ПТЗ выполнялись клепаным способом. Это спорное техническое решение, вызвавшее удорожание и утяжеление конструкции. Значительной слабостью системы оказалось неудачное соединение верхней части ПТЗ с броневой палубой и бортом. Эта конструкционная ошибка являлась традиционной для англичан и повторялась с завидным постоянством практически на всех модернизированных и заново построенных кораблях.

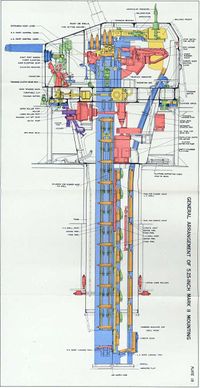

Энергетическая установка и ходовые качества

Энергетическая установка

Энергетическая установка корабля оставалась довольно таки консервативной, поскольку в ней использовались низкие для конца 30-х годов параметры пара (давление 28 атмосфер и температура пара 370°С). У таких энергоустановок были как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, низкие параметры пара требовали большего «мертвого веса» установки, и это в условиях жесткой экономии водоизмещения, вплоть до сокращения числа орудий главного калибра. С другой, на линкорах данного типа никогда не наблюдалось неприятностей с функционированием котлов. В итоге ее удельный вес составлял менее 17 кг/л.с. на вал. Котельная установка Duke of York при весе 416 тонн обеспечивала мощность около 100 000 л.с. без форсировки.

Новым для линкоров британского флота являлся блочно — эшелонный принцип расположения механизмов. Четыре блока механизмов, каждый из которых обслуживал свой вал, были полностью независимыми. Каждый из них включал котельное отделение с 2 котлами, турбинное отделение и отсек вспомогательных механизмов. Подача котельной воды, топлива, смазочного масла и других расходных материалов также была независимой для каждого из блоков. По идее выход из строя одного блока никак не сказывался на работе других. Для большей живучести котельные и турбинные отделения обоих бортов чередовались в шахматном порядке, хотя такое решение потребовало более длинных валопроводов для внешних винтов.

Турбинная установка являлась низкооборотной (2 257 об/мин на валу турбины) и сопрягалась с гребным валом через одноступенчатый редуктор, уменьшавший частоту вращения до 236 об/мин. Турбины вращали 4 трехлопастных винта, которые были изготовлены из марганцевой бронзы. Как и у всех линкоров, винты имели значительные размеры (диаметр 4,42 метра). Шаг составлял 4,57 метра. Зоны вращения винтов внутреннего и внешнего валов немного перекрывались (примерно на 0,5 метра). Просвет между концами лопастей и корпусом составлял для внешнего и внутреннего винтов соответственно 0,7 и 0,9 м.

Основу котельной установки составляли 8 трехбарабанных котлов «адмиралтейского» типа. Они располагались по два в 4 полностью изолированных отсеках. Поверхность их нагрева в общем составляла 7 620 кв.м. Котлы каждого машинно — котельного отделения при необходимости можно было переключить на турбины другого, но на это требовалось некоторое время.

Запас хода и автономность линкоров

Проектный запас хода 14 000 миль. Реальный запас хода, с учетом корабельных нужд и необходимости поддерживать пары для экстренного увеличения скорости, составлял не более половины от проектного. В процессе службы выяснился вполне очевидный факт: запас хода нельзя было признать достаточным. Особенно отчетливо это стало заметным при переводе линкоров на Дальний Восток с его большими расстояниями и отсутствием должной сети баз, находившихся в руках японцев. Практическую дальность удалось довести до 2 600 миль при 27 узлах, 3 800 при 24, 6 400 при 17,5 и 6 800 при 15 узлах (скорость, являвшаяся наиболее экономичной). Ход в 10 узлов являлся невыгодным: линкор мог проходить при нем не более 6 100 миль.

Радиолокационное оборудование

Более мощная версия радара Type 79Y под обозначением Type 279 вошла в состав вооружения линкоров типа King George, служащая как средство раннего оповещения о наличии воздушных или крупных морских целей

В начале 1941 года был установлен локатор Type 271.

К середине 1942 года все 4 оставшихся корабля серии, кроме потопленного HMS Prince of Wales, имели поисковые локаторы Type 273 и артиллерийские радары Type 281.

Для управления огнем главного калибра служили радиолокационные станции Type 284.

В конце 1941 года линкор был оборудован специальным локатором для управления зенитным огнем, как 133-мм универсальных орудий, так и автоматов.

После потери линкора Prince of Wales на Duke of York установили устройство для автоматической постановки противосамолетной завесы ABU Mk-l с использованием всех крупных орудий, включая главный калибр. Дистанционные взрыватели снарядов устанавливались на предварительно определенное расстояние. Когда по данным радиолокатора самолеты достигали этого рубежа, автоматически производился единственный залп. Обычно установка производилась на расстояние около 1 400 м, однако система позволяла использовать любую дистанцию от 0 до расстояния примерно 5,5 км при времени полета снарядов от 0 до 6 секунд.

Важным элементом электронного оборудования являлись распознаватели типа «свой-чужой» (IFF — Identificator Friend-Foe).

Экипаж

Согласно проекту, экипаж линкоров типа King George V должен был состоять из 1409 человек, включая 70 офицеров и 1339 старшинско — матросского состава, и 1543 человека (109 офицеров, 1434 старшинско — матросского состава), при исполнении роли флагманского корабля. Фактически экипаж был всегда больше проектного, в основном за счёт персонала для обслуживания вновь устанавливаемой лёгкой зенитной артиллерии, но подобная ситуация была характерна и для линкоров других стран. Экипаж линкора Duke of York к 1945 году насчитывал около 1556 человек.

Вооружение

Главный калибр

Несмотря на довольно таки легкие орудия, башни получились очень тяжелыми по массе: 4-орудийная весом 1 582 тонны, а 2-орудийная — 915 тонн, без учета веса самих орудий. Проектные значения были превышены на 55-60 тонн для каждой башни. Частично вес приходился на солидное бронирование, главная же его доля приходилась на многочисленные механизированные агрегаты обоюдной блокировки, установленные главным образом для того, чтобы придать башне максимальную пламянепроницаемость.

Башенные орудия устанавливались в отдельных люльках и могли стрелять и наводиться независимо друг от друга. Угол возвышения достигал 40 градусов, а снижения −3 градуса. Горизонтальные углы обстрела для башен в положении В и Y составляли 270 градусов, для носовой башни А, 286 градусов. Это соответствовало следующей диаграмме обстрела: от 0° (прямо по носу) до 45° — 6 орудий, от 45° до 135° — все 10, от 135° до 143° — 8, и от 143° до 180° (прямо на корму) — 4. Такой порядок можно считать достаточно удовлетворительным, хотя на предельных углах в нос и корму, надстройки по-прежнему попадали в зону действия дульных газов, и кроме крайних случаев эти углы не были рекомендованы. Горизонтальная и вертикальная наводка производилась гидравлическими приводами со скоростью соответственно 2 и 8 град./сек.

Проектная техническая скорострельность новых орудий оказалась весьма скромной (полный цикл от открытия затвора до выстрела — 30 сек.), а уже в ходе производства установки предполагалось, что они будут способны выдавать не более 1 залпа в 40 секунд, то есть 1,5 залпа в минуту. Такую же скорость стрельбы развивали практически все 16-дюймовые орудия, как более старые, так и новые, так что и в плотности огня линкор не был в выигрыше, уступая своим возможным противникам в весе снарядов, выпускаемых за минуту.

Универсальный калибр

Англичане разработали крупнейшие из универсальных орудий, надеясь, что они смогут стрелять достаточно быстро для эффективного поражения самолетов противника, обладая при этом достаточно сильным останавливающим эффектом по отношению к легким кораблям. Однако надежды оправдались лишь в некоторой степени.

В теории 133-мм полуавтоматические пушки могли выдавать 12 выстрелов в минуту, однако в ходе разработки скорость стрельбы упала до 6 секунд (10 выстр./мин), а на практике удалось достичь скорострельности в 7-8 выстрелов в минуту. Причина — раздельногильзовое заряжание. Снаряд хоть и заключался в металлическую гильзу, все же требовал отдельной операции досылания. Кроме того, снаряд весом 36,5 кг был слишком велик для того, чтобы подающий персонал смог поддерживать высокий темп в течение продолжительного времени. Необходимость нескольких ручных операций сводила на нет применение полуавтоматики в остальных элементах цикла стрельбы.

Само расположение универсальной артиллерии очень удачно и рационально. Установки, расположенные в два яруса, имели прекрасные углы обстрела практически во всех направлениях и позволяли сосредотачивать или разделять огонь, как по морским, так и по воздушным целям. Угол возвышения равнялся 70 градусам, снижения — 9 градусам. Максимальная дальность стрельбы составляла 115 кабельтовых — вполне достаточно для боя с любыми легкими кораблями и линкорами.

Вспомогательное вооружение

При вступлении в строй в ноябре 1941 года: шесть 8-ствольных орудий типа Pom-pom и 6 одноствольных зенитных пушек Oerlikon. В апреле 1942 года добавлено 8 таких же 20-мм установок.

При переоборудовании в Розайте в конце 1942 — начале 1943 года добавлено 14 Oerlikon . К середине 1944 года два одноствольных Oerlikon были заменены на двухствольные установки Мк. V.

Во время модернизации в Ливерпуле с сентября 1944 года по апрель 1945 года добавлены две 8-ствольные 40-мм установки Мк. VI (на задней надстройке), два 4-ствольных 40-мм лицензионных орудий Bofors американского производства (Мк. II — там же) и шесть 4-ствольных Pom-pom Мк. VII — 2 на сигнальном мостике, 2 по бокам от возвышенной башни и 2 на квартердеке. Кроме того, было установлено шесть спаренных Oerlikon Мк V и 15 одноствольных Oerlikon.

После окончания войны, в 1946 году зенитное вооружение уменьшено на 4 установки Pom-pom Мк. VII и 27 одноствольных Oerlikon. Установлены четыре 47-мм салютные пушки.

Авиационное вооружение

По проекту планировалось иметь 4 гидросамолета, но еще в 1938 году их число было сокращено вдвое. Линкоры данного класса оборудовались поперечной катапультой модели D-IIIH, практически не выступавшей над уровнем палубы и занимавшей немного места. Катапульта была способна разогнать самолет весом до 5,5 тонн, имеющий размах крыльев до 15 метров, до взлетной скорости, достаточной для подавляющего большинства поплавковых самолетов того времени. Штатным самолетом стал Albacore в варианте разведчика, затем ему на смену пришел Supermarine Walrus. Фактически Duke of York не нес на себе авиации.

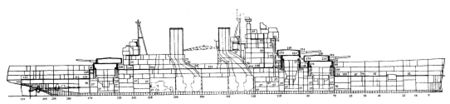

История службы

Линкор Duke of York был заложен 5 мая 1937 года на верфи компании «Джон Браун» (англ. John Brown) в Клайдбэнке. Спущен на воду 28 февраля 1940 года, вступил в строй 4 ноября 1941 года. Заменил в составе Флота метрополии ушедший на Дальний Восток HMS Prince of Wales.

С середины декабря 1941 года ещё не полностью подготовленный линкор совершал плавание через Атлантику, доставив в США Уинстона Черчилля. В феврале 1941 года У. Черчилль предложил обменять Duke of York на 8 тяжёлых американских крейсеров. Предложение отверг Первый лорд Адмиралтейства на основании того, что для этих крейсеров у Королевского флота нет экипажей. Последующие 9 месяцев линкор сопровождал арктические конвои.

С декабря 1942 года по март 1943 года находился на ремонте и модернизации. 8 мая 1943 года стал флагманским кораблём Флота метрополии. В июле 1943 года совершил поход в норвежские воды, в ходе отвлекающей операции. В октябре 1943 года прикрывал американский авианосец Ranger в ходе операции против судоходства в норвежских территориальных водах. После, снова прикрывал арктические конвои.

26 декабря 1943 года, при прикрытии конвоя JW-55B, вступил в свой главный бой с немецким линейным крейсером Sharnhorst, который попытался этот конвой перехватить. В целом, бой вылился в трехчасовое преследование англичанами немецкого рейдера. Удачным попаданием Duke of York удалось повредить машинную установку противника, после чего, совместно с лёгкими силами, настигнуть противника. Плотным огнём Английского линкора, немецкий Sharnhorst был полностью выведен из строя и потерял ход. После, немцев добили торпедами с крейсеров. В ходе сражения Duke of York израсходовал 446, 356-мм снарядов и 686, 133-мм. Из 52 залпов 31 дали накрытие цели, было зафиксировано около 13 прямых попаданий главным калибром.

С июля по август 1944 года Duke of York прикрывал авианосцы, дважды атаковавшие немецкий линкор Tirpitz. С сентября 1944 года по март 1945 года проходил очередной ремонт в Ливерпуле. А так же был переоборудован в связи с переводом на Дальний Восток, получив обновленное радиолокационное оборудование и зенитные автоматы. На новый театр военных действий линкор прибыл лишь в июле и в боевых действиях практически не отметился, однако принял участие в церемонии подписания капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

После капитуляции Японии пробыл на Дальнем Востоке до июня 1946 года, после чего был направлен в Портсмут для ремонта. С декабря 1946 года по апрель 1949 года являлся флагманом Флота метрополии. Затем его перевели в резерв, однако своего статуса линкор не потерял, став флагманом Резервного флота. В резерве линкор пробыл два с половиной года.

В сентябре 1951 года в связи с сокращением ВМС Великобритании его вывели из состава флота, а в ноябре того же года он был официально исключен из списков. В течение следующих пяти лет корабль простоял у стенки, и только в начале 1957 года было принято решение о сдаче его на слом. Контракт на разборку с компанией Шипбрейкинг Индастриз был подписан 18 мая 1957 года. Линкор окончательно разобрали на металл на заводе фирмы в Фаслейне в течение 1957 и следующего года.

См. также

Ссылки

https://armyman.info/flot/linkory/15706-hms-duke-of-york-1940.html https://navycollection.narod.ru/ships/England/Battleships/LK_King_George_V/main.html

Литература

Балакин С. А., Дашьян А. В. и др. Линкоры Второй мировой. Ударная сила флота. — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2006. — 256 c.: ил. — (Арсенал Коллекция). — 3000 экз. — ISBN 5-699-18891-6, ББК 68.54 Л59.

Михайлов А. А. Линейные корабли типа «Кинг Джордж V» (1937—1939). — Самара: АНО «Истфлот», 2007. — ISBN 978-5-98830-022-9.

Галерея изображений

курсивом обозначены отдельные корабли, обычным шрифтом − типы кораблей