SandBox2

Линейный крейсер HMS Tiger

| 20.06.1912 г. Заложен |

| 15.12.1913 г. Спущен на воду |

| 14.10.1914 г. Выход на испытания |

| 03.10.1914 г. Введен в строй |

| 26.07.1931 г. Выведен из боевого состава |

| 22.03.1932 г. Сдан на слом |

| 28 800 / 33 677 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 214,6 / 27,6 / 8,8-9,8 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1109 чел. Общая численность |

| 229-102 / мм. Пояс/борт |

| 25/51/76+37/63 мм. Палуба |

| 102 / 102 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 229-203 мм. Барбеты |

| 229 / 229 / 229-203 / 63-82 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 254 мм. Боевая рубка |

| 63 мм. Румпельное отделение |

Артиллерийское вооружение

- 8 (4×2) — 343-мм/45 орудий Mark V;

- 12 (12×1) — 152-мм/45 орудий Mark VII;

- 2 (2×1) — 76-мм/40 орудия Mark I;

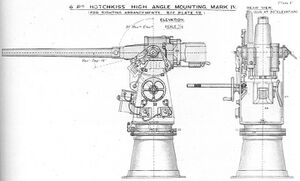

- 4 (4×1) — 47-мм/40 салютных орудия «Hotchkiss» Mark I.

Минно-торпедное вооружение

- 4 (4×1) 533-мм торпедных аппарата, 20 торпед.

Содержание

История создания

Предшественники

Программа 1910 финансового года предусматривала постройку четырех линейных кораблей и одного броненосного (эскадренного) крейсера, позднее, 14 марта 1911 года, получившего название HMS Queen Mary, в честь королевы Марии, супруги короля Георга V. По морской программе 1911 года первоначально запланировали еще один крейсер типа HMS Queen Mary - HMS Tiger. Но из-за различных конструктивных изменений и усовершенствований при постройке каждый из них оказался одиночкой.

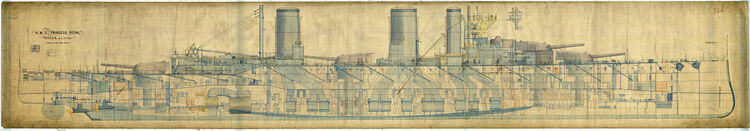

В своей конструкции HMS Queen Mary содержал много внутренних изменений, на первый взгляд незаметных, позднее перешедших в проект следующего за ним HMS Tiger. Можно сказать, что если линейные крейсера HMS Lion и HMS Princess Royal соответствовали линкорам типа Orion, то HMS Queen Mary следует рассматривать как «крейсерский вариант» линкоров типа King George V. Впрочем, все же, конструкция HMS Queen Mary была весьма схожа с конструкцией линейных крейсеров типа Lion и его часто именуют третьим линейным крейсером указанного типа.

Заложенный на 10 месяцев позже HMS Princess Royal, HMS Queen Mary являлся во всех отношениях более усовершенствованным кораблем. Водоизмещение возросло до 27 000 т, а ширина увеличилась на шесть дюймов. Чтобы сохранить 28-узловую скорость, мощность энергетической установки потребовалось повысить на 5000 л.с. В феврале 1911 года приняли решение использовать для 343-мм орудий более «тяжелые» снаряды массой 635 кг, что «съело» 52 т из запаса водоизмещения. В мае решили увеличить толщину брони стенок кормовой боевой рубки до 203 мм, что потребовало израсходовать еще 20 т. В декабре, учтя опыт, приобретенный при эксплуатации линкоров типа Orion, изменили расположение фок-мачты, установив ее перед носовой дымовой трубой. Остаток запаса водоизмещения использовали в апреле 1912 года для установки третьего насоса гидравлической системы привода башен главного калибра.

Немного изменили расположение 102-мм орудий, обеспечив им некоторую броневую защиту. Кроме того, вернулись к прежнему расположению жилых помещений офицеров в кормовой оконечности, старшин и матросов в носовой и средней части корабля. Усилили горизонтальное бронирование и конструкцию 102-мм пояса иным расположением броневых плит.

HMS Queen Mary заложили 6 марта 1911 года на частной судостроительной верфи «Palmers Shipbuilding and Enginiring, К°» в расположенном на южном берегу реки Тайн городе Джарроу (Jarrow). Энергетическую установку изготавливала судостроительная верфь «John Brown & Company» в Клайдебэнке. Она же поставила две трети котлов, остальные изготовила «Palmers».

Торжественная церемония спуска на воду состоялась 20 марта 1912 года. Королеву Марию на церемонии официально представляла супруга виконта Аллендейла, ранее «крестившая» HMS Invincible[1]. Сама же королева направила телеграмму, в которой высказывала пожелание счастливой судьбы кораблю, названному в ее честь.

Волнения рабочих на судоверфи постоянно затягивали строительство. Линейный крейсер HMS Queen Mary закончили постройкой в августе 1913 года. Стапельный период составлял 12 с половиной месяцев, достройка на плаву заняла 17 месяцев. Всего постройка продолжалась 29 месяцев. Крейсер был готов к испытаниям в марте 1913 года, а испытания начались в мае.

Стоимость постройки HMS Queen Mary составляла 2 078 491 фунт стерлингов или 78,8 фунтов стерлингов за тонну нормального водоизмещения.

Проектирование

После закладки линейных крейсеров типа Lion и HMS Queen Mary Адмиралтейство сбавило темп. Смета 1911-12 гг. предусматривала постройку всего лишь одного корабля этого класса - улучшенного HMS Queen Mary - которому предстояло стать четвертым в серии. Однако, этому помешал выданный японским правительством фирме «Vickers» в октябре 1910 года заказ на разработку проекта линейного крейсера IJN Kongō. Из четырех кораблей типа Kongō головной планировалось построить в Великобритании, а остальные на японских верфях. Это позволяло японцам при строительстве своих первых линейных крейсеров воспользоваться полным спектром достижений британского кораблестроения.

Водоизмещение IJN Kongō составило 27 500 т, вооружение состояло из восьми 356-мм орудий и шестнадцати 152-мм пушек, а также восьми 533-мм торпедных аппаратов. Энергетическая установка мощностью в 64 000 л.с. обеспечивала скорость в 27,5 уз. Толщина главного броневого пояса достигала 203 мм.

Большинство историков флота считает, что японский заказ заставил британцев серьезно пересмотреть конструкцию своего четвертого крейсера с 343-мм артиллерией - будущего HMS Tiger, но существует и версия, что внесенные в проект изменения конструкторы проработали еще до появления проекта кораблей типа Kongō. Весьма вероятно, что часть из них как раз и были использованы в ходе работы над японским проектом. В любом случае, HMS Tiger предстояло стать следующим этапным кораблем в развитии британских линейных крейсеров.

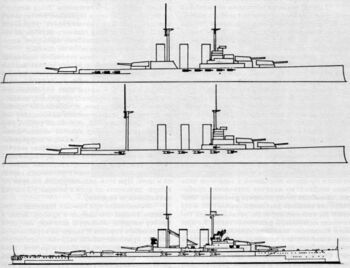

31 июля 1911 году начальник Управления военного кораблестроения Филип Уоттс предложил Контролеру Адмиралтейства контр-адмиралу Бриггсу четыре новых эскизных проекта, которые Комитет по проектированию рассмотрел 14 августа. Проекты «А» и «А1» предусматривали линейно-возвышенное расположение четырех двухорудийных башен главного калибра в оконечностях. В варианте «С» третья башня аналогично HMS Queen Mary, размещалась в середине корпуса между котельными отделениями. Одобрение получил проект «А1», но в ходе последующих доработок его водоизмещение возросло до 28 200 т, а мощность турбин до 82 000 л.с.

| Тактико-технические характеристики предварительных проектов линейного крейсера HMS Tiger | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Проект Дата рассмотрения проекта |

«А» июль 1911 |

«А1» июль 1911 |

«А2» июль 1911 |

«C» июль 1911 |

«А2*» 15.12.1911 |

| Водоизмещение, т Длина, м Ширина, м Осадка, м Увеличение осадки, т/см |

28 450 201,2 27,74 8,69 39,8 |

28 100 201,2 27,74 8,61 39,8 |

28 100 201,2 27,74 8,61 39,8 |

27 250 201,2 27,13 8,61 39,8 |

28 500 201,2 27,58 8,69 39,8 |

| Мощность силовой установки, л.с. Скорость, уз. |

80 000 28 |

79 000 28 |

79 000 28 |

76 000 28 |

108 000 30 |

| Вооружение: 343-мм/45 орудия Mark V 152-мм/45 орудия Mark VII 102-мм/50 орудия Mark VII |

8 16 - |

8 12 - |

8 12 - |

8 - 16 |

8 12 - |

| Весовая нагрузка, т | |||||

| Корпус и судовые системы Бронирование Вооружение Энергетическая установка Топливо Экипаж и провизия Запас водоизмещения |

9860 7030 3860 5780 1000 820 100 |

9830 6980 3650 5720 1000 820 100 |

9830 6980 3650 5720 1000 820 100 |

9650 6730 3450 5500 1000 820 100 |

9770 7360 3650 5900 900 840 100 |

25 октября вместо Реджинальда Маккенны на пост Первого лорда Адмиралтейства (фактически - морского министра) пришел Уинстон Черчилль, который развил бурную деятельность. В отношении проекта нового линейного крейсера это вылилось в увеличение мощности энергетической установки до 85 000 л.с., что должно было обеспечить скорость в 28 узлов. Предусматривалась возможность форсирования до 108 000 л.с. и достижения 30-узловой скорости.

С целью повышения дальности плавания использовалось все возможное пространство внутри корпуса для размещения нефтяных цистерн, что позволило довести максимальный запас топлива до 3340 т угля и 3800 т нефти. Обычный запас включал по 2450 т каждого вида топлива. Котлы приспособили для отопления, как углем, так и нефтью.

Большие изменения претерпели состав и расположение противоминной артиллерии. Вместо планировавшихся изначально шестнадцати 102-мм/50 орудий Mark VII в вариантах «А» и «А1» предусмотрели такое же количество 152-мм/45 пушек Mark VII, прикрытых 127-мм броней, в то время как в варианте «С» ограничились лишь 76-мм броневыми экранами позади 102-мм орудий.

Исходя из опыта Русско-японской войны, в проектах «А» и «А1» нижний край броневого пояса нарастили узкой 76-мм полосой высотой 1,15 м. Считалось, что это повысит устойчивость брони против снарядов, выпущенных с больших дистанций и попадающих несколько ниже ватерлинии.

В итоге, проект «С» отклонили из-за более слабой 102-мм противоминной артиллерии, а окончательный выбор остановили на проекте «А1», решив скорректировать секторы обстрела противоминных пушек.

В качестве развития проекта «А1» Уоттс в скором времени представил усовершенствованный предварительный проект «А2», который направили для одобрения в Комитет по проектированию. Он унаследовал от HMS Queen Mary расположение башен главного калибра, с той разницей, что центральная башня «Q» теперь получила возможность вести огонь в кормовом направлении. Десять расположенных на верхней палубе 152-мм/45 противоминных орудий получили защиту из 127-мм брони, еще два установили в отдельных бронированных казематах. В кормовой части установили два дополнительных торпедных аппарата. Главный броневой пояс удлинили. В связи с изменением расположения башни «Q» пришлось перекомпоновать котельные отделения. Полые трубчатые мачты заменили одной треногой. Ее дополняла короткая грузовая полумачта, установленная перед третьей дымовой трубой.

Исторически сложилось мнение, что линейные крейсера типа Lion соответствовали линкорам типа Orion, а HMS Queen Mary - типу King George V, а HMS Tiger стал «крейсерской парой» к линкорам типа Iron Duke.

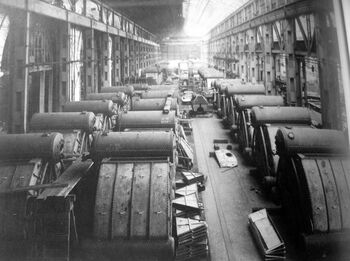

Строительство

К 12 декабря подготовили окончательный вариант теоретического чертежа и весовую сводку, а 21 декабря Адмиралтейство объявило конкурс на постройку нового линейного крейсера, получившего название HMS Tiger. В нем победила фирма «John Brown & Company» из Клайдебэнке, контракт с которой подписали 4 апреля 1912 г. В литературе приводятся свидетельства, что, кроме HMS Tiger, по этому проекту собирались построить однотипный HMS Leopard. Его планировали включить в смету 1912-го финансового года, но потом перенесли на 1914 год, а в дальнейшем и вовсе отказались от постройки.

Закладка корабля состоялась 20 июня 1912 г. В процессе постройки в конструкцию внесли дополнительные изменения. Перепланировке подверглись каюты и кубрики экипажа, добавили помещение для корабельной полиции, в помещениях предусмотрели дополнительные освещения и вентиляцию, вместо чемоданов и мешков для вещей экипажа смонтировали стальные рундуки. Штурвалы управления клапанами затопления погребов боезапаса сгруппировали на главной палубе за водонепроницаемой выгородкой. Установили клюз для кормового якоря, а также изменили расположение шлюпок и отказались от противоторпедных сетей. Последнее позволило сэкономить 95 тонн водоизмещения. Также решили не устанавливать цистерны для успокоения качки, увеличив взамен ширину скуловых килей с 457 до 762 мм (площадь каждого - 118,45 м²). Высоту дымовых труб увеличили на 1524 мм, как это было сделано ранее на HMS Queen Mary. По-новому разместили оборудование в бронированном посту управления огнем в боевой рубке - теперь управляющий стрельбой офицер получил постоянное рабочее место. Изменили расположение прожекторов. Плиты главного броневого пояса устанавливались на тиковой прокладке, а для управляющих противоминной артиллерией офицеров установили два бронированных колпака.

В 1913 году приняли решение установить два 76-мм/40 зенитных орудия Mark I, а количество 47-мм/40 салютных пушки «Hotchkiss» Mark I уменьшили с шести до четырех.

15 декабря 1913 г. прошла церемония спуска на воду. Роли крестной матери нового корабля удостоилась леди Хелен Винсент, супруга видного британского дипломата лорда Эдгара Винсента, виконта д'Арбернона. Адмиралтейство на церемонии представлял Главный наблюдающий за строительством корабля кэптен Эдвард С. Фицгерберт.

Первым назначенным на HMS Tiger офицером оказался лейтенант-коммандер Эван Брюс-Гардайн. 13 марта 1914 г. он приступил к исполнению обязанностей артиллерийского офицера. 3 августа того же года командиром корабля назначили кэптена Генри Пелли. На следующий день, сославшись на попранный авторитет Бельгии, британское правительство объявило войну Германии, после чего Адмиралтейство принялось всячески торопить верфи с постройкой новых кораблей для Royal Navy.

Уже 3 октября 1914 г. Адмиралтейство решило принять корабль в казну в незавершенном виде. Таким образом, стапельный период составил около 18 месяцев. а достроечный - 10 месяцев. Стоимость постройки - 2 100 000 фунтов стерлингов.

| Корабль | Герб | Строитель | Заложен | Спущен на воду |

Вступил в строй |

Судьба |

|---|---|---|---|---|---|---|

| HMS Tiger | «John Brown», Клайд | 20.06.1912 | 15.12.1913 | 03.10.1914 | Сдан на слом 22.03.1932 |

Описание конструкции

| Тактико-технические характеристики линейного крейсера HMS Tiger | |

|---|---|

| Водоизмещение: легкое нормальное полное |

27 240 28 800 33 677 т |

| Размерения: длина наибольшая длина по ватерлинии длина между перпендикулярами ширина наибольшая осадка в нормальном грузу осадка в полном грузу |

214,60 м 212,70 м 201,20 м 27,60 м 8,60 м 9,80 м |

| Коэффициент общей полноты по спецификации | 0,554 |

| Силовая установка: проектная мощность мощность на испытаниях, л.с. проектная скорость скорость на испытаниях, уз. |

2 ПТА «Brown-Curtis», 4 вала, 39 ПК «Babcock & Wilcox» 85 000 л.с. 104 635 л.с. 28,00 уз. 29,07 уз. |

| Запас угля: нормальный/полный Запас нефти: |

1000 т/3320 т 3480 т |

| Дальность плавания (скорость, уз.) | 2800 (25,00) 3270 (24,75) 4000 (22,00) 4900 (18,00) 5200 (12,00) |

| Бронирование | главный пояс 229-102 мм, верхний пояс и каземат 152 мм, оконечности 152-102 мм, траверзы 102 мм палуба полубакака 53-37 мм, верхняя палуба 25-51 мм, нижняя палуба 76-25 мм башни 229-203 мм, барбеты 229-203 мм носовая боевая рубка 254-178 мм, кормовая 152-176 мм противоторпедная переборка 25-63 мм |

| Вооружение | 8 (4×2) — 343-мм/45 орудий Mark V 12 (12×1) — 152-мм/45 орудий Mark VII 2 (2×1) — 76-мм/40 орудия Mark I 4 (4×1) — 47-мм/40 салютных орудия «Hotchkiss» Mark I 4 (2×1) 533-мм торпедных аппарата, 20 торпед |

| Экипаж | 1109 чел. |

Корпус

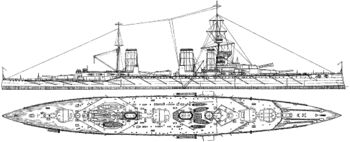

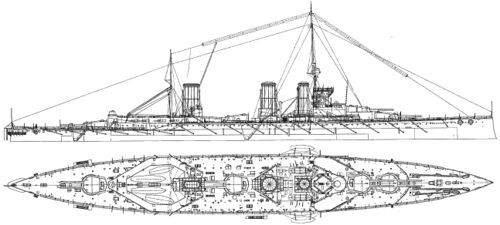

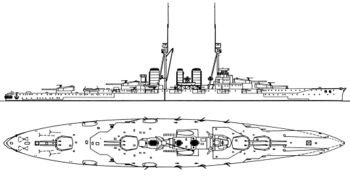

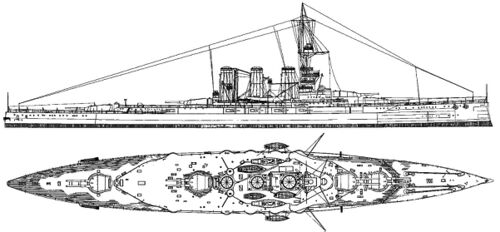

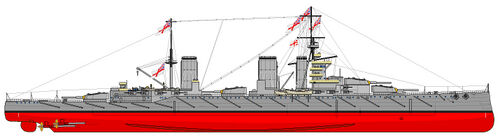

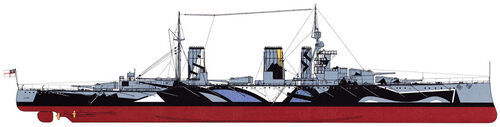

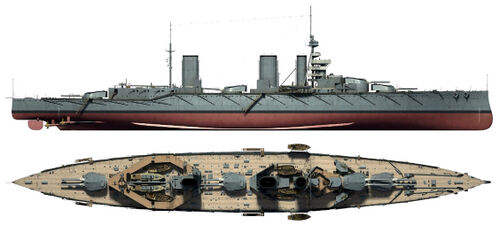

Характерной чертой силуэта HMS Tiger, отличавшей его от предшественников, стали три близкорасположенные дымовые трубы круглого сечения и одинакового диаметра, причем перед кормовой трубой располагался шлюпочный кран. Корпус HMS Tiger, как и предыдущих трех линейных крейсеров с 343-мм орудиями главного калибра - HMS Lion, HMS Princess Royal и HMS Queen Mary был высокобортным, с традиционными для британского кораблестроения того времени протяженным полубаком, выступающим форштевнем без ярко выраженного таранного профиля и крейсерской кормой. Способ связей клепаной конструкции корпуса - смешанный набор поперечных шпангоутов и продольных стрингеров. Водонепроницаемыми переборками он разделялся на 23 основных отсека. Двойное дно занимало 79% длины корабля. Для уменьшения качки имелись скуловые кили длиной более 90 м.

В проекте HMS Tiger расположение четырех двухорудийных башен артиллерии главного калибра в диаметральной плоскости корабля изменили по сравнению с расположением башен на предыдущих трех крейсерах. Две линейно-возвышенные орудийные башни «A» и «B» остались в носовой части корабля, четвертая башня «Y» в кормовой. Все котельные отделения свели вместе в середину корабля, а расположенную в середине корпуса башню «Q» установили между котельным и машинным отделениями за третьей дымовой трубой, что соответственно было ближе к корме, обеспечив ей свободное пространство для ведения огня в кормовом секторе.

Проектное нормальное водоизмещение линейного крейсера HMS Tiger составляло 28 800 т (после перепроектирования 26475 т) при средней осадке 8,60 м. Проектное легкое водоизмещение - 27 240 т, а полное составляло 33 677 т при средней осадке 9,84 м[2]. Наибольшая длина линейного крейсера HMS Tiger составляла 214,60 м (на 1,8 м больше чем у предыдущего крейсера HMS Queen Mary), по ватерлинии - 212,70 м, между перпендикулярами - 201,2 м, ширина - 27,60 м (на 0,6 м больше чем у HMS Queen Mary), осадка - 8,6-9,8 м.

Высота надводного борта при проектном нормальном водоизмещении в носовой оконечности составляла 9,14 м, на миделе - 7,45 м, в корме корабля - 5,79 м. Высота борта от киля до батарейной палубы составляла 13,6 м. Высота смотровых щелей передней боевой рубки над ватерлинией составляла 15,3 м, высота передней дымовой трубы - 25,3 м, высота нижнего топа фок-мачты - 32 м. Увеличение осадки на 1 см соответствовало увеличению водоизмещения на 39,8 т. Отношение длины к ширине составляло 7,78, против 7,9 у трех предыдущих крейсеров. Коэффициент общей полноты составлял 0,554 (0,575 у HMS Queen Mary).

Бронирование

Общая протяженность 229-мм нижнего главного броневого пояса линейного крейсера HMS Tiger из крупповской цементированной брони[3] составила 197,8 м (92,9% длины корпуса по ватерлинии). В средней части корпуса, на протяжении 98 м, от носовой боевой рубки до внутренней стороны барбета башни «Y», его толщина достигала 229 мм. В районе концевых башен главного калибра она уменьшалась до 127 мм. За барбетами башен «A» и «Y» располагались уже 102-мм броневые плиты, которые не доходили 9,2 м до форштевня и 7,6 м до ахтерштевня. Нижний край броневого пояса уходил под воду на 0,69 м при нормальном водоизмещении и на 1,07 м в полном грузу. Между барбетами концевых башен к нижней кромке броневого пояса крепилась полоса 76-мм брони высотой 1,15 м. Это увеличивало глубину погружения брони до 1,84 м и являлось новинкой британского кораблестроения, которую позднее повторили на линейном крейсере «Худ».

Верхний броневой пояс располагался между верхней и главной палубами. В средней части от носовой боевой рубки до внутренней стороны барбета башни «Y» он имел толщину 152 мм. В районе барбетов носовых башен, а также башни «Y» устанавливались 127-мм броневые плиты. Замыкавшие их траверзы располагались «ступеньками», имели толщину 102 мм[4]. Батарея противоминных орудий прикрывалась 152-мм броневыми плитами. В районе носовой боевой рубки, барбетов носовых башен, а также башни «Y» толщина брони уменьшалась до 127 мм. В кормовой оконечности бортовые плиты бронирования противоминной батареи замыкались 102-мм поперечной переборкой, а в носовой - примыкающими к барбету башни «A» 127-мм угловыми переборками. Позади орудий по всей длине проходили 19-мм противоосколочные экраны. Между вторым-третьим и четвертым-пятым орудиями с каждого борта располагались 25,4-мм поперечные траверзы. Два верхних каземата 152-мм орудий прикрывались снаружи 152-мм броней и имели 51-мм заднюю стенку, а также 25,4-мм крышу и настил пола[5].

Горизонтальное бронирование линейного крейсера HMS Tiger включало три уровня. Образованная палубой полубака крыша батареи противоминной артиллерии прикрывалась 25,4-мм броней в центре и 38-мм ближе к бортам. Верхняя палуба на протяжении от носовой главной поперечной переборки до барбета башни «A», а также от кормовой части барбета башни «Y» до кормового траверза имела толщину 25,4 мм. Над остальной частью броневого пояса ее толщина составляла 38 мм, за исключением участков, прикрытых бронированной палубой полубака, где сохранялось 25,4-мм бронирование. Нижняя броневая палуба также имела толщину 25,4 мм, за исключением 76-мм участка от носовой поперечной переборки до форштевня и 51-мм над румпельным отделением. После Ютландского сражения бронирование некоторых участков верхней палубы и палубы полубака усилили до 51 мм, а вокруг барбетов башен - до 64 мм.

Лобовые и боковые стенки башен главного калибра линейного крейсера HMS Tiger имели толщину 229 мм, задние - 203 мм. Толщина броневых плит крыши башен составляла 63-82 мм. После Ютландского сражения их усилили до 88-108 мм. Толщина настила пола в задней части башни достигала 76 мм.

Толщина барбетов башен линейного крейсера HMS Tiger носила переменный характер. Наружная и боковые стенки барбета башни «A» - от верхней кромки до верхней палубы достигали 229 мм, уменьшаясь сразу под ней до 102 мм. Внутренняя сторона над палубой полубака имела толщину 203 мм, которая за броневым поясом батареи уменьшалась до 76 мм. Барбет башни «B» имел толщину передней и боковых стенок 203 мм, за исключением участка над палубой полубака, прикрытого 229-мм броней. Ниже главной палубы барбеты башен «A» и «B» соединялись между собой 76-мм продольными переборками. Часть барбета башни «Q», расположенная выше палубы полубака, имела толщину стенок 203 мм, за бронированной противоминной батареей и верхним броневым поясом она уменьшалась до 76 мм, за главным броневым поясом - до 25 мм. Барбет башни «Y» выше верхней палубы имел толщину стенок 203-229 мм, за верхним броневым поясом - 76-203 мм, за главным броневым поясом - 76-102 мм.

Напротив погребов боезапаса по бортам установили продольные экраны на протяжении от второго дна до нижней палубы толщиной 37-63 мм. Концы экранов соединялись с барбетами башен 25,4-мм траверзными переборками.

Носовая боевая рубка линейного крейсера HMS Tiger имела 254-мм броневые стенки (сзади 178 мм) и 76-мм крышу и купол дальномера. Толщина настила пола составляла 102 мм. Стенки идущей до нижней палубы трубы аварийного выхода были переменной толщины: от 76 до 102 мм. Толщина стенок кормовой боевой рубки управления торпедной стрельбой составляла 152 мм. Труба аварийного выхода прикрывалась 102-мм броней и доходила только до верхней палубы.

Вооружение

Главный калибр

Главный калибр линейных крейсеров типа Lion состоял из восьми 343-мм/45 орудий Mark V в четырех двухорудийных башнях модели Мark II**. Орудие было разработано фирмой «Vickers» в 1909 и принято на вооружение в 1912 году, получив индекс Mark V. Ствол состоял из внутренней сталеникелевой трубы, основной трубы (трубы «А»), на которую по всей длине в несколько слоев наматывалось несколько километров стальной проволоки квадратного сечения, а с казенной части крепилось затворное кольцо, внешней трубы (трубы «В») и наружного кожуха. Затвор - поршневой, системы Веллина, имевший как гидравлическое, так и ручное запирание[6]. Цена одного 343-мм орудия составила 11 400 ф. ст., затвора - 1250 ф. ст.

343-мм/45 орудие модели Мark V имело полную длину 15 900 мм (46,36 калибра), длину ствола - 15 431 мм (44,99 калибра), длину нарезной части - 12 943 мм (37,73 калибра) и вес - 76 102 кг без затвора, затвор - 1620 кг. Объем зарядной каморы - 322 литров. Ствол имел 68 нарезов постоянной крутизны - 1 оборот на 30 калибров. Рабочее давление пороховых газов в стволе - 3150 кг/см². Длина отката - 600 мм. Живучесть ствола - 220 выстрелов тяжелым снарядом, 450 - легким. Скорострельность - 2 выстрела в минуту в полигонных условиях тренированным расчетом, 1,5 выстрела в минуту в боевых условиях.

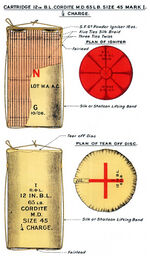

Выстрел 343-мм/45 орудия Мark V состоял из снаряда и зарядов, упакованных в шелковые картузы. Первоначально в боекомплекте 343-мм/45 пушек имелся только бронебойный снаряд модели APC Mark IIa с броневым наконечником («макаровским колпачком») с радиусом оживала в четыре калибра весом 574,5 кг и начиненный 18,91 кг лиддита[7] По результатам испытаний серийных 343-мм орудий, была разработана номенклатура более тяжелых снарядов весом 635 кг, по сравнению с первоначальными 567-574,5 кг.

Чуть позднее, уже после принятия на вооружение, в боекомплект 343-мм орудий вошли снаряды с радиусом оживала головной части в 8/16 калибра и одинаковым весом 567 кг:

- APC 8/16crh - бронебойный снаряд с броневым наконечником, начиненный 13,4 кг шеллита[8];

- CPC 8/16crh - полубронебойный (Common) снаряд с бронебойным наконечником, начиненный 53,3 кг черного пороха[9];

- HE 8/16crh - фугасный снаряд, начиненный 80,1 кг первоначально лиддита, затем «TNT»[10];

- Shrapnel - шрапнельный снаряд, начиненный стальной дробью.

К «тяжелым» 343-мм орудиям были приняты снаряды весом 635 кг:

- APC Makrk Ia - бронебойный снаряд с броневым наконечником, длиной 1260 мм, начиненный 20,2 кг лиддита;

- CPC - полубронебойный (Common) снаряд с бронебойным наконечником, длиной 1250 мм, начиненный 53,3 кг лиддита;

- HE - фугасный снаряд, начиненный 80,1 кг первоначально лиддита, затем «TNT».

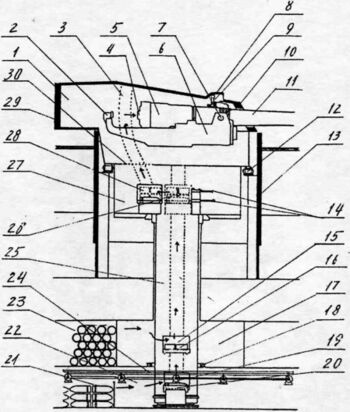

1 - орудийная башня, 2 - гидравлический досылатель (прибойник), 3 - шахта элеватора для подачи снаряда (направляющая зарядника), 4 - затвор, 5 - камора ствола, 6 - станок, 7 - опорный подшипник цапфы, 8 - броневой колпак, 9 - телескопический прицел, 10 - 279-мм лобовая броня башни, 11 - ствол 343-мм орудия, 12 - опорный ролик орудийного ствола, 13 - броневой барбет башни, 14 - подаватели, 15 - карман заборника пороховых зарядов, 16 - пороховые заряды (кордит «MD»), 17 - нижнее погрузочное отделение для пороховых зарядов, 18 - ролики нижнего фиксирующего кольца, 19 - карман заборника снарядов, 20 - снаряд, 21 - снарядный погреб, 22 - нижнее погрузочное отделение для снарядов, 23 - пороховой погреб, 24 - направляющие для горизонтального перемещения боезапаса, 25 - подачная труба, 26 - гидравлический подъемник, 27 - рабочее перегрузочное отделение, 28 - элеватор для подачи снарядов, 29 - 279-мм тыльная броня башни[11], 30-орудийный стол..

Весной 1918 года на вооружение поступили т.н. «Greenboy» (окрашенные в зеленый цвет) - бронебойные снаряды APC Mark IVa («легкий») с бронебойным наконечником, весом 570,2 кг, начиненный 13,4 кг шеллита и APC Mark IIIa («тяжелый») с бронебойным наконечником, весом 639,6 кг, начиненный 15,0 кг шеллита[12]

Кроме того, к 343-мм орудиям имелся практический снаряд, представляющий собой бронебойный APC Mark IIa в инертном исполнении[13].

Полный заряд выстрела 343-мм/45 орудия Мark V состоял из двух полузарядов общим весом 133 кг для «легких» снарядов и 135 кг для «тяжелых», упакованных в шелковые картузы. Метательный состав - кордитный[14] порох марки «MD45»[15].

343-мм «легкие» снаряды имели начальную скорость - 787 м/с, «тяжелые» - 760 м/с. Дальность стрельбы бронебойными снарядами при максимальном угле возвышения 20° в корабельных башнях - 21 700 м (117,2 кабельтова). Согласно составленной по результатам испытаний таблицы бронепробиваемости, для бронебойных снарядов обоих весов она составляла 439 мм у дульного среза и 310-318 мм на дистанции 10 000 ярдов (9 144 м).

Расположение башен главного калибра линейного крейсера HMS Tiger было изменено, если две передние линейно-возвышенные башни «A» и «B» и кормовая «Y» расположение как на предыдущих трех крейсерах, то башня «Q» была перенесена на возвышенную позицию над кормовой башней «Y». В то же время башню «Q» расположили достаточно далеко от башни «Y», чтобы последнюю нельзя было повредить ударной волной выстрелов орудий третьей башни и устранить риск вывода из строя одним попаданием обеих кормовых башен, как это случилось на немецком линейном крейсере SMS Seydlitz в бою у Доггер-банки. Четвертая башня «Y» находилась еще дальше в корме. Две последние образовали пару расположенных в кормовой части корабля башен с большими секторами ведения огня, стреляющих одна поверх другой. Таким расположением наконец-то получили суммарный сектор обстрела всех четырех башен 1200° или по 300° на башню. При этом в разных секторах обстрела действовало разное число орудий главного калибра: 0-60° - 4 орудия, 60-150° - 8 орудий, 150-180° - 4 орудия. Расстояние от форштевня до оси барбета башни «A» составляло 50,3 м, между «A» и «B» - 13,6 м, между «B» и «Q» - 66,4 м, между - «Q» и «Y» - 43,6 м. Расстояние между «A» и «Y» сократилось по сравнению с "Лайоном" на 4,8 м и составило 123,6 м, что теоретически давало возможность сократить длину главного броневого пояса. Высота осей стволов орудий над уровнем нормальной ватерлинии составляла для башни «A» 10,1 м, «B» - 12,4 м, для «Q» - 9,7 м и «Y» - 7 м.

При проектировании башни за основу взяли двухорудийную башню 305-мм/50 орудий, причем диаметр погона удалось сохранить, а вес вращающихся частей увеличился на 60 т. Общий вес 343-мм башни Mark II линейных крейсеров типа Lion составил 610 т. Маркировка башен Mark II**, установленных на HMS Tiger, означает, что подъемные механизмы переделаны для использования «тяжелых» снарядов и установлены модификаторы прицелов. Поворотная часть каждой башни вращалась на катках по погону, который крепился на опиравшейся на настил второго дна цилиндрической основе. Гидравлический привод обеспечивал вращение со скоростью 3 град./с. Максимальная скорость вертикальной наводки составляла 3 град./с. Диапазон вертикального наведения орудий - -3°...+20°. К моменту начала Первой Мировой войны для 343-мм орудий отсутствовали таблицы стрельбы при углах возвышения больше 15°21', что обеспечивало дальность стрельбы не более 101 кбт. Выход был найден в установке т.н. «призм возвышения», увеличивающих угол прицеливания на 6°, что позволило поднять прицельную дальность на угол возвышения в 20°. После этой модернизации конструкция башен получила наименование модели Mark II**, и ими при постройке были оснащены линейные корабли типа Iron Duke (кроме HMS Benbow), HMS Erin и линейный крейсер HMS Tiger. Отличие конструкций башен Mark II** от Mark II и Mark II было в наличии трех[16] гидравлических насосов. Хотя изначально 343-мм башни разрабатывались для заряжания орудий на любом угле - -3°...+20°, на больших углах возвышения (>+10°) приводы заряжания и наведения «проскальзывали», что решалось опусканием орудий для заряжания на низкие углы, одновременно снижая скорострельность почти до одного выстрела в минуту. При установке третьего насоса, проблемы заряжания вплоть до углов наведения в +16° были решены, при установке четвертого - до +20°.

В мирное время боекомплект 343-мм/45 орудий Мark V линейных крейсеров состоял из 80 снарядов на ствол: 24 бронебойных, 28 полубронебойных, 28 фугасных и 6 шрапнельных. С началом Первой Мировой войны его увеличили до 110: 33 бронебойных, 38 полубронебойных и 39 фугасных. К 1916 году соотношение составляло 66 бронебойных, 22 полубронебойных и 22 фугасных снарядов, а после Ютландского боя рекомендовалось держать в погребах по 55 бронебойных и полубронебойных снарядов на ствол.

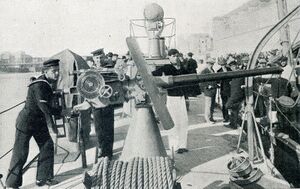

Вспомогательная артиллерия

В отличие от предшественников, на HMS Tiger противоминный калибр был увеличен до 152 мм. К этому времени британским адмиралам стало ясно, что из всех снарядов, способных одним попаданием вывести из строя эсминец, 6-дюймовый является наименьшим[17].

Вспомогательная артиллерия линейного крейсера HMS Tiger составляла двенадцать скорострельных 152-мм/45 орудий Mark VII в установках P.VIII. Десять 152-мм орудий установили в бронированной батарее, что стало возможным благодаря протянувшейся достаточно далеко за башню «Q» палубе полубака. При выборе расположения противоминной артиллерии по большей части исходили из концентрации огня вперед, поэтому позади башни «Q» установили только два орудия, а восемь остальных разместились на пространстве от фок-мачты до кормовой дымовой трубы. Еще два орудия разместили в казематах палубы полубака, несколько сместив их в сторону кормы по отношению к первой паре пушек нижней батареи.

Орудие разработано в 1899 и принято на вооружение в 1901 году. Состояло из внутренней трубы, трубы А, частично обвитой проволокой, трубы В и кожуха. Орудия первых выпусков имели винтовой затвор, позднее был внедрен поршневой затвор системы Велина с ручным механизмом запирания. Реальный калибр - 152,4 мм, количество нарезов - 24, заряжание - раздельно-гильзовое. Вес орудия с затвором - 7517 кг, длина - 7092 мм (46,54 калибра), длина ствола - 6845 мм (44,91 калибра), длина нарезной части - 5933 мм (38,93 калибра). Скорострельность 5-7 выстрелов в минуту, в условиях боя - примерно 3,5 выстрела в минуту. Одноствольная установка модели P.III имела ручные механизмы наведения. Углы вертикального наведения - -7°...+14°, горизонтального в казематах - ±80°. Установки прикрывались 51-мм броневыми щитами и казематами.

Масса полубронебойного и фугасного снарядов была одинаковой — 45,36 кг, при этом полубронебойный снаряд содержал 3,4 кг взрывчатого вещества, фугасный - 6,0 кг. Длина полубронебойного снаряда составляла 597 мм, фугасного - 582 мм. Масса заряда — 12,98 кг. Начальная скорость снарядов - 845 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения 20° - 9800 м, или 53 кбт. На дистанции 1,5 мили снаряд пробивал 2 дюйма (51 мм) брони при этом угол встречи с преградой составлял 3°30' а скорость падения снаряда — 403 м/с. Боекомплект состоял из 200 снарядов на ствол (50 полубронебойных и 150 фугасных); позднее его снизили до 120 (30 полубронебойных, 72 фугасных и 18 фугасных трассирующих).

типа Lion составляли шестнадцать 50-калиберных 102-мм орудий Mark VII в установках P.IV (HMS Lion) или Р.II (HMS Princess Royal). 102-мм орудия размещались группами по восемь на носовой и кормовой надстройках. Одна пара орудий на носовой надстройке располагалась уровнем выше остальных. На нос и борт могло вести огонь по восемь орудий, в корму - четыре.

Орудие разработано в 1904 и принято на вооружение в 1908 году. Состояло из внутренней трубы, основной трубы, навитой на нее проволоки, внешней трубы, и кожуха, скрепляющего кольца, казенной втулки с винтовой резьбой для крепления затвора. Затвор - системы Велина. Вес орудия - 2126 кг, длина - 5295 мм (51,91 калибра), длина ствола - 5112 мм (50,18 калибра), длина нарезной части - 4359 мм (42,74 калибра). Скорострельность 6-8 выстрелов в минуту. Одноствольные тумбовые установки моделей P.II и P.IV имели ручные механизмы наведения. Углы вертикального наведения - -7°...+15° (модель P.II) или -10°...+15° (модель P.IV), горизонтального - 360°. Первоначально 102-мм орудия не имели прикрытия, затем установки прикрыли 51-мм броневыми щитами.

Для 102-мм/50 орудий Mark VII имелось три типа снарядов весом 14,6 кг: Фугасный, полубронебойный и шрапнельный, в 1917 году был принят на вооружение фугасный снаряд с трассером. Вес порохового заряда - 4,3 кг кордита «MD16». Начальная скорость 873 м/с, дальность стрельбы - 10 610 м при угле возвышения в 15°. Боекомплект составлял 150 выстрелов на орудие, против 100 на крейсерах типа Indefatigable, и первоначально состоял из 45 полубронебойных и 105 фугасных снарядов. Позднее рекомендовали иметь на каждое орудие 38 полубронебойных, 90 фугасных и 22 фугасных снаряда с ночным трассером. Во время Первой Мировой войны боекомплект возрос до 200 выстрелов на ствол.

Кроме того, линейные крейсера типа Lion, как и корабли типа Indefatigable, получили четыре салютных 47-мм/40 орудия «Hotchkiss» Mark I.

Торпедное вооружение

Торпедное вооружение кораблей типа Lion состояло из двух бортовых 533-мм подводных торпедных аппаратов, расположенных впереди барбета башни «A»[18]. На надводных кораблях применялись 533-мм торпеды разработки «Armstrong» и «Hardcastle». Торпеда «Armstrong» имела длину 6,3 м, вес боевого заряда 130 кг, стоимость 750 фунтов стерлингов, «Hardcastle» соответственно 6,8 м, 130 кг и 1000 фунтов стерлингов. На дистанции до 5000 м (27 кабельтовых) скорость торпеды типа «Hardcastle» на 1 узел превосходила скорость изделия «Armstrong» и достигала на дистанции 1000 м (5 кабельтовых) 45 узлов, 2000 м (11 кабельтовых) 42 узлов, 5000 м (27 кабельтовых) 33 узла. На дистанции 6000-8000 м (32-43 кабельтова) разница скоростей достигала 4-7 узлов. Поскольку гироскоп торпед работал только 8 минут, то за наибольшую дистанцию следует принять 7000 м.

Управление огнем

При вступлении линейных крейсеров типа Lion в строй приборы управления стрельбой центральной наводки установить не успели. Шесть дальномеров размещались по одному на каждой башне главного калибра, один в корректировочном посту на фор-марсе и один на кормовой надстройке. Управление стрельбой осуществлялось из передней боевой рубки и корректировочного поста.

К началу 1916 года на HMS Princess Royal смонтировали систему центральной наводки на фор-марсе. Тогда же на башни были установлены «призмы возвышения». Второй комплект приборов центральной наводки на кормовой надстройке был установлен в конце 1918 года.

К маю 1918 года планировали установить и приборы центральной наводки для противоминной артиллерии, но до конца войны этого так и не сделали. В конце 1918 года оба корабля получили зенитные дальномеры, установленные на корректировочных постах на фок-мачте.

В 1917-1918 гг. на мачтах установили указатели дистанции «range clocks» в виде больших циферблатов, стрелки которых показывали расстояние до кораблей противника, а для определения направления на противника вдоль нижней кромки башен «B» и «Y» были нанесены шкалы поворота «deflection scale».

Энергетическая установка и ходовые качества

Энергетическая установка линейных крейсеров типа Lion состояла из двух комплектов паровых турбин системы «Parsons», установленных в двух машинных отделениях. Каждый комплект включал турбину высокого давления переднего с дополнительной крейсерской ступенью и турбину заднего хода, а также турбины низкого давления переднего и заднего хода. Турбины высокого давления работали на наружные гребные валы, низкого - на внутренние. За машинными отделениями располагались два отделения главных конденсаторов. В них находились четыре холодильника с центробежными насосами, двумя отдельными воздушными насосами и прочими вспомогательными механизмами. Проектная мощность силовой установки составила 74 000 л.с.

Пар для турбин линейных крейсеров типа Lion вырабатывали 42 водотрубных котла «Yarrow» с трубками большого диаметра и устройствами для перегрева пара. Рабочее давление пара - 16,5 кг/см². Каждый котел оборудовался тремя одноструйными форсунками для сжигания нефти производительностью 136 кг/ч каждая и одним вентилятором для поддержания тяги.

12 сентября 1912 года, на той же мерной миле, HMS Princess Royal при мощности турбин 78 803 л.с. и частоте вращения гребных валов 284,8 об/мин показал скорость в 28,5 уз. 3 января 1913 года провели дополнительный пробег, в ходе которого при сжигании в топках угля и нефти удалось на короткое время достичь мощности 84 700 л.с. вместо ожидаемых 90 000 л.с. 8 июля 1913 года на мерной миле в Полперро, при идеальных погодных условиях, HMS Princess Royal сделал шесть пробегов со средней скоростью 27,87 узлов, развив мощность 95 117 л.с.

На момент окончания постройки HMS Princess Royal был самым быстроходным линейным крейсером в мире.

Нормальный запас топлива линейных крейсеров типа Lion составлял 1000 т угля и 1135 т нефти. В максимальном варианте корабли могли принять на борт по 3520 т угля, что обеспечивало дальность плавания 3395 миль на скорости 16,75 узла или 1665 миль на скорости 24,5 узла. Если в дополнение к углю в топках сжигали и нефть, то дальность плавания возрастала до 4935 и 2420 миль соответственно. Максимальная дальность плавания 10-узловым ходом - 5610 миль.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

На длинном свешивающемся кормовом подзоре кораблей типа Lion были установлены два балансирных руля. Это улучшало поворотливость и снижало радиус циркуляции, но и делало корабли трудноуправляемыми при движении кормой вперед.

Каждый из линейных крейсеров типа Lion оснащался тремя бесштоковыми якорями Адмиралтейского типа весом по 7,62 т, одним бесштоковым якорем весом 2,13 т, а также четырьмя верпами весом по 254 кг.

Линейные крейсера типа Lion при постройке имели по восемь двойных прожекторов с диаметром зеркала 24 дюйма (61 см). Четыре располагались на носовом мостике, два - на платформе у кормовой дымовой трубы и два - на кормовой надстройке.

Крейсера оснащались тремя приемо-передающими радиотелеграфными станциями: Mk.I, Mk.II и ближнего действия типа 9.

Экипаж

Схема размещения экипажа на кораблях типа Lion была аналогична кораблям первой и второй серий линейных крейсеров и отличалась от традиционной для британского флота. Так же, как и на HMS Dreadnought, офицерские каюты были оборудованы в носовой части, а каюты моряков рядового и старшинского состава - в кормовой. Такая схема размещения была выбрана по инициативе адмирала Фишера, считавшего, что каюты офицеров должны быть ближе к боевым постам на мостике и в боевой рубке. Новшество впоследствии было признано неудачным, и корабли типа Lion оказались последними с таким размещением экипажа, а в проекте следующего линейного крейсера HMS Queen Mary вернулись к традиционной схеме.

Численность экипажа линейных крейсеров типа Lion по штатам 1912 года составляла 985 человек, а при использовании корабля в качестве флагманского он возрастал до 1000 чел.

Окраска

Как и у большинства крупных кораблей британского военно-морского флота, за время службы их внешней вид неоднократно менялся. В 1912-14 годах крейсера в основном окрашивали в темно-серый, частично переходящий в светло-серый цвет. В 1914-17 годах окраска корпуса осталась только темно-серой. Подводная часть - темно-красная.

На протяжении Первой мировой войны на кораблях первой линии использовались различные типы камуфляжной окраски. Например, линейный крейсер HMS Lion некоторое время нес разноцветные пятна неправильной формы на бортах, надстройках и дымовых трубах. После боя у Доггер-банки, линейные крейсера, несущие службу в Северном море имели на борту темную полосу с прямоугольным изгибом для создания впечатления присутствия нескольких кораблей, расположенных борт о борт. Ее закрасили только в начале 1916 года.

Модернизации

В 1913-1914 гг. на 102-мм противоминные орудия установили 51-мм броневые щиты - сначала на нижнюю носовую пару, а затем на остальные.

К началу Первой мировой войны однодревковые фок-мачты снабдили легкими опорами, а в 1915 году установили уже полноценные треногие фок-мачты. К началу 1916 года на HMS Princess Royal смонтировали систему центральной наводки на фор-марсе. Тогда же на башни были установлены «призмы возвышения». Второй комплект приборов центральной наводки на кормовой надстройке был установлен соответственно в конце 1918 года. К маю 1918 года планировали установить и приборы центральной наводки для противоминной артиллерии, но до конца войны этого так и не сделали.

В строй оба корабля вступили без зенитных орудий. В октябре 1914 года на HMS Princess Royal была установлена 6-фунтовая 57-мм/40 зенитка «Hotchkiss» Mark I. Установка модели Mark IC HA, весом 406 кг, имела углы возвышения -8°...+60°, снаряд весом 2,7 кг обладал начальной скоростью 538 м/с, скорострельность - до 20 выстрелов в минуту, максимальная досягаемость по высоте - 3000 м, боекомплект - 530 унитарных выстрелов.

В январе 1915 года на HMS Princess Royal добавили одну 76-мм/45 зенитку Mark I. Установка модели HA Marks II весом 2862 кг (из них 1020 кг само орудие), c углами возвышения -10°...+90°, имела унитарное заряжание и ручное наведение. Длина ствола - 3375 мм, нарезной части - 2980 мм. Вес выстрела - 12,8 кг, снаряда - 5,67 кг, начальная скорость снаряда - 762 м/с, максимальную дальность стрельбы - 9970 м (54 кабельтовых), эффективная досягаемость по высоте - 7160 мм, скорострельность - 12-14 выстрелов в минуту. Боекомплект - 300 выстрелов (впоследствии его уменьшили до 150 выстрелов).

В 1915-1916 гг. с обоих кораблей демонтированы противоторпедные сети. После Ютландского сражения на верхней палубе около барбетов всех башен, а также на нижней палубе около барбетов башен «B» и «Y» добавили 25,4-мм броневые плиты (общим весом 130 т). Тогда же на кормовой надстройке побортно установили одиночные 36-дюймовые прожекторы, а на кожухи дымовых труб нанесли черные и белые полосы камуфляжа.

В апреле 1917 года количество противоминных орудий уменьшили до 15, сняв с кораблей по одной 102-мм противоминной пушке, с HMS Princess Royal - правую кормовую. Снятое с HMS Lion орудие переделали в зенитное (модель HA Mark II с углами возвышения -10°...+60°) и установили на HMS Princess Royal, сняв обе 76-мм/45 зенитки.

В 1917-1918 гг. на мачтах установили указатели дистанции «range clocks» в виде больших циферблатов, стрелки которых показывали расстояние до кораблей противника, а для определения направления на противника вдоль нижней кромки башен «B» и «Y» были нанесены шкалы поворота «deflection scale». На носовой башне и квартердеке HMS Princess Royal белой краской нанесли идентификационный код «PR» для опознавания с воздуха.

В то же время оба корабля были оснащены башенками для прожекторов, за характерную форму прозванными на флоте «кофейниками» («coffee-box towers») - по паре с каждой стороны от кормовой дымовой трубы и третью пару у грот-мачты. Наверху такого «кофейника» размещался 36-дюймовый (91-см) прожектор, а в нижней части - пост дистанционного управления. Кроме того, на HMS Princess Royal пару 24-дюймовых прожекторов на кормовой надстройке также заменили 36-дюймовыми.

В результате модернизаций к сентябрю 1917 года нормальное водоизмещение достигло 26 400 т, полное - 30186 т.

В начале 1918 года на башнях «Q» и «Y» смонтировали платформы для старта легких колесных самолетов Sopwith «Camel», причем на «Y» она была установлена раньше и приподнята над башней.

В конце того же года оба корабля получили зенитные дальномеры, установленные на корректировочных постах на фок-мачте, и козырек на носовую трубу.

В мае-июне 1919 года на оба корабля вернули по четыре 47-мм/40 салютных пушки «Hotchkiss» Mark I. На HMS Princess Royal 102-мм зенитку заменили обратно на две 76-мм Mark I и дополнительно установили два два 40-мм/39 автомата «Vickers» Mark II («пом-пом»). 40-мм автомат представлял собой смаштабированный 7,62-мм пулемет системы Maksim. Практическая скорострельность составляла 50-75 выстрелов в минуту 1,34 кг снарядами с начальной скоростью 585 м/с. Питание осуществлялось матерчатой лентой на 10 патронов. Одноствольная установка Mark II HA весила 711 кг, имела углы вертикального наведения - -5°...+80° и оснащалась ручными приводами наведения. Дальность стрельбы - 3 500 м, эффективная 1 100 м. В 1922 году их сняли.

Служба

Командиры корабля

| Звание | Ф.И.О. | Период |

|---|---|---|

| Кэптен[19] | Осмонд де Брок | август 1912 г. - март 1915 г. |

| Кэптен | Уолтер Коэн | март 1915 г. - июль 1917 г. |

| Кэптен | Джон Келли | июль 1917 г. - 1919 г. |

Примечания

- ↑ Оба линейных крейсера погибнут в Ютландском бою.

- ↑ В ряде источников приводится 35 160 т.

- ↑ К началу двадцатого века первый вариант брони Круппа устарел после разработки цементированной брони - Krupp cemented armour, Krupp cemented steel, K.C. armor, KC или KCA. Процесс производства остался в основном тем же, с небольшими изменениями в составе сплава: углерод - 0,35%, никель - 3,90%, хром - 2,00%, марганец - 0,35%, кремний - 0,07%, фосфор - 0,025%, сера - 0,020%. Броня KCA сохраняла закаленную лицевую поверхность крупповской брони за счет применения углекислого газа, но также сохраняла гораздо большую волокнистую эластичность на задней части листа. Повышенная эластичность значительно снижает вероятность образования сколов и трещин при обстреле, что является ценным качеством во время длительных боев. Баллистические испытания показали, что в других отношениях броня KCA и ранняя броня Круппа были примерно равны.

- ↑ В некоторых источниках приводится толщина носовых траверзов в 127 мм.

- ↑ Такая конструкция позволяла компенсировать один из основных, если не считать общую слабость защиты, недостатков бронирования предыдущих британских линейных крейсеров: уязвимость борта под палубой полубака, что при отсутствии мощной броневой палубы ниже оставляло незащищенными от попаданий снарядов с большими углами падения погреба боезапаса.

- ↑ Кроме технологических сложностей, основным недостатком проволочного способа скрепления ствола являлась его малая продольная прочность. К тому же изготовленные таким образом стволы получались значительно более тяжелыми, чем имеющие скрепленную конструкцию - из насаживаемых в горячем состоянии друг на друга стальных труб (т.н. колец).

- ↑ 2,4,6-Тринитрофенол (пикриновая кислота) - химическое соединение с химической формулой - C6H2(NO2)3OH, нитропроизводное фенола. Желтое кристаллическое ядовитое вещество. Пикриновую кислоту и ее соли (пикраты) используют как взрывчатые вещества. Во Франции и Российской империи называлась мелинитом, в Великобритании - лиддитом, в Японии - шимозой. Бризантность примерно соответствует тротилу. При длительном хранении имеет склонность к разложению, а при пожарах - к самодетонации. Главным недостатком являлась преждевременная детонация снарядов при ударе о броню.

- ↑ Шеллит, «Shellite» представляет собой смесь пикриновая кислота и динитрофенол или гексанитродифениламин в соотношении 70/30 - 60/40. Шеллит был менее чувствителен к ударам чем лиддит, а также имел преимущество низкой точки плавления, что позволяло легко его плавить и заливать в снаряды во время производства.

- ↑ Ды́мный по́рох (также «чёрный порох») - исторически первое взрывчатое вещество, состоящее в основном из трёх компонентов: селитры, древесного угля и серы. Изобретён в Китае, в Средневековье. К 1890-м годам оказался почти полностью вытеснен из военной сферы более совершенными взрывчатыми веществами, а как метательное вещество уступил место различным видам бездымного пороха.

- ↑ TNT - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.

- ↑ В ряде источников указывается 203-мм задняя стенка.

- ↑ В интернет-источнике указан черный порох, что крайне сомнительно.

- ↑ Вместо разрывного заряда снаряд начинялся песком соответствующего веса. Иногда добавлялась 200-300 гр пороховая шашка, для обозначения места падения снаряда.

- ↑ Кордит - название одного из видов нитроглицеринового бездымного пороха. В 1887 году в Великобритании Альфред Нобель разработал баллистит, один из первых нитроглицериновых бездымных порохов, состоящий в одном из последних вариантов из равных частей пороха и нитроглицерина. Баллистит был модифицирован Фредериком Абелем и Джеймсом Дьюаром в новый состав - кордит. Он также состоит из нитроглицерина и пороха, но использует самую нитрированную разновидность пороха, нерастворимую в смесях эфира и спирта, в то время как Нобель использовал формы, растворимые в данных смесях.

- ↑ Кордит «MD45» состоял из 65% нитроцеллюлозы (13,1% азота), 30% нитроглицерина и 5% жидкого парафина (вазелина). При длительном хранении, кордит был подвержен разложению, а затем и самовозгаранию, что привело к гибели в собственных базах нескольких крупных кораблей. Недостатком кордитных порохов является высокая температура и скорость горения: первая приводила к быстрому выгоранию стволов, вторая приводила к взрыву порохового погреба и гибели корабля в случае возгорания зарядов в нем, в отличие от немецких кораблей, которые горели, но не взрывались. Немецкие орудия, использующие медленногорящие пороха, имели, как минимум, на треть большую живучесть ствола по количеству выстрелов полным зарядом.

- ↑ Четыре на линейных кораблях HMS Benbow, HMS Emperor of India.

- ↑ Еще одной причиной увеличения противоминного калибра было то, что немецкие дредноуты имели хорошо защищенные батареи 150-мм орудий, перед которыми, кроме прочего, ставилась задача подавления незащищенной противоминной артиллерии британских кораблей- с целью создать более выгодные условия для последующих торпедных атак эсминцев.

- ↑ На линейных крейсерах типа Indefatigable торпедные аппараты располагались позади барбета башни «Y»

- ↑ Соответствует званию «Капитан 1-го ранга» в ВМФ СССР/России.

Литература и источники

Ссылки

- navweaps.com

- Naval History and Heritage Command

- www.naviearmatori.net

- Kreiser

- forums.airbase.ru

Литература

- Friedman N. Naval weapons of World War one. — Barnsley, UK: Seafort Publishing, 2011. — EPub с. — ISBN 978-1-84832-100-7

- Campbel J. Naval weapons of World War two. — Annapolis, Maryland, USA: Naval Institute Press, 1985/2002. — 406 с. — ISBN 0-87021-459-4

- Roberts J. British battlecruisers: 1905-1920. — Barnsley, Great Britain: Chatham Publishing/Seaforth Publishing, 1997/2016. — 134 с. — ISBN 978-1-4738-8235-5

- Мужеников В.Б. Линейные крейсера Англии. Часть 1. — «Боевые корабли мира». — С-Пб.: Арбузов В.В., 1999. — 132 с.

- Мужеников В.Б. Линейные крейсера Англии. Часть 2. — «Боевые корабли мира». — С-Пб.: Арбузов В.В., 1999. — 84 с.

- Паркс О. Линкоры Британской Империи. Часть 6: Огневая мощь и скорость. — СПб: ООО «Галея Принт», 2007. — 128 с. — ISBN 978-5-8172-0112-3

- Паркс О. Линкоры Британской Империи. Часть 7: Эпоха дредноутов. — СПб: ООО «Галея Принт», 2008. — 116 с. — ISBN 978-5-8172-0132-1

- Мужеников В.Б. Немецкие линейные крейсера Первой мировой. — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-9955-0992-9

- Патянин С.В., Дашьян А.В. Дредноуты Первой мировой. Уникальная энциклопедия. — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2015. — 384 с. — ISBN 978-5-699-78217-8

- Лисицын Ф.В. Крейсера Первой Мировой. — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2015. — 448 с. — ISBN 978-5-699-84344-2

- Чаплыгин А.В. Кошки адмирала Фишера. Английские линейные крейсера «Лайон», «Принцесс Ройял», «Куин Мэри» и «Тайгер». — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-04-091658-0

Галерея

курсивом обозначены отдельные корабли, обычным шрифтом − типы кораблей