Z-25 (1940)

| Версия 23:10, 13 декабря 2016 | Текущая версия на 21:26, 22 марта 2023 | |||

не показана одна промежуточная версия 3 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | {{ | + | {{КорабльКарточка | |

| ? | + | | Название корабля = Эскадренный миноносец ''Z-25'' | ||

| ? | |Название корабля = Z-25 | + | | Картинка = Z-25_13.jpg | |

| ? | |Картинка = Z- | + | | Класс корабля = Эскадренный миноносец | |

| ? | |Класс корабля = | + | | ВМС страны = ВМС Германии | |

| ? | |ВМС страны = ВМС Германии | + | | Служба = {{Служба корабля|Третий рейх}} | |

| ? | |Служба = | + | | Заложен = 15.02.1939 г. | |

| ? | |Заложен = 15 | + | | Спущен на воду = 16.03.1940 г. | |

| ? | |Спущен на воду = 16 | + | | Выход на испытания = | |

| ? | | | + | | Сдача заказчику = 30.11.1940 г. | |

| ? | |Сдача заказчику = | + | | Выведен из боевого состава = 05.1945 г. | |

| ? | |Выведен из боевого состава = | + | | Сдан на слом = 30.06.1958 г. | |

| ? | |Сдан на слом = 30 | + | | Гибель = | |

| ? | | | + | | Предшественники = | |

| ? | | | + | | Дочерние корабли = | |

| ? | | | + | <!-- Общие данные --> | |

| ? | <!-- | + | | Водоизмещение = 3079 | |

| ? | + | | ВодоизмещениеПолн = 3543 | ||

| ? | Общие данные | + | | Длина = 127 | |

| ? | + | | Ширина = 12 | ||

| ? | --> | + | | Осадка = 3,7 | |

| ? | |Водоизмещение = 3079 | + | <!-- Энергетическая установка --> | |

| ? | |ВодоизмещениеПолн = 3543 | + | ||

| ? | |Длина = 127 | + | ||

| ? | |Ширина = 12 | + | ||

| ? | |Осадка = 3,7 | + | ||

| ? | <!-- | + | ||

| ? | + | |||

| ? | Энергетическая установка | + | ||

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| <!-- ДОК --> | <!-- ДОК --> | |||

| ? | |Главная ЭУ тип док = 6 | + | | Главная ЭУ тип док = 2 {{comment|ТЗА|Турбозубчатый агрегат}} ''«Deschimag-Wagner»''<br />6 {{comment|ПК|Паровой котёл}} ''«Wagner»'' | |

| ? | |Главная ЭУ мощность док = | + | | Главная ЭУ мощность док = <br />70 000 л.с. | |

| ? | |Вспомогательная ЭУ тип док = | + | | Вспомогательная ЭУ тип док = | |

| ? | |Вспомогательная ЭУ мощность док = | + | | Вспомогательная ЭУ мощность док = | |

| ? | |Запас топлива = 308 | + | | Запас топлива = 308-791 | |

| ? | |Кол-во валов док = 2 | + | | Кол-во валов док = 2 | |

| ? | |Скорость хода макс док = | + | | Скорость хода макс док = 37 | |

| ? | |Скорость хода эконом док = 19 | + | | Скорость хода эконом док = 19 | |

| ? | |Дальность плавания макс док = | + | | Дальность плавания макс док = | |

| ? | |Дальность плавания эконом док = | + | | Дальность плавания эконом док = 2500 | |

| <!-- РЕАЛ --> | <!-- РЕАЛ --> | |||

| ? | |Главная ЭУ тип реал = 6 | + | | Главная ЭУ тип реал = 2 {{comment|ТЗА|Турбозубчатый агрегат}} ''«Deschimag-Wagner»''<br />6 {{comment|ПК|Паровой котёл}} ''«Wagner»'' | |

| ? | |Главная ЭУ мощность реал = | + | | Главная ЭУ мощность реал = <br />70 000 л.с. | |

| ? | |Вспомогательная ЭУ тип реал = | + | | Вспомогательная ЭУ тип реал = | |

| ? | |Вспомогательная ЭУ мощность реал = | + | | Вспомогательная ЭУ мощность реал = | |

| ? | |Кол-во валов реал = 2 | + | | Кол-во валов реал = 2 | |

| ? | |Скорость хода макс реал = | + | | Скорость хода макс реал = 37,5 | |

| ? | |Скорость хода эконом реал = 19 | + | | Скорость хода эконом реал = 19 | |

| ? | |Дальность плавания макс реал = | + | | Дальность плавания макс реал = | |

| ? | |Дальность плавания эконом реал = 2174 | + | | Дальность плавания эконом реал = 2174 | |

| ? | <!-- | + | <!-- Экипаж --> | |

| ? | + | | Общая численность = 332 | ||

| ? | Экипаж | + | | Офицеры = 11 | |

| ? | + | | Мичманы = | ||

| ? | --> | + | | Матросы = 321 | |

| ? | |Общая численность = 332 | + | <!-- Бронирование --> | |

| ? | |Офицеры = 11 | + | | Пояс = | |

| ? | |Мичманы = | + | | Борт = 6-11 | |

| ? | |Матросы = | + | | Палуба = 13 | |

| ? | <!-- | + | | Траверз нос = | |

| ? | + | | Траверз корма = | ||

| ? | Бронирование | + | | Барбеты = | |

| ? | + | | Башни = | ||

| ? | --> | + | | башня лоб = 30 | |

| ? | |Пояс = | + | | башня бок = 20 | |

| ? | |Борт = | + | | башня тыл = 15 | |

| ? | |Палуба = | + | | башня крыша = 20 | |

| ? | |Траверз нос = | + | | Боевая рубка = | |

| ? | |Траверз корма = | + | ||

| ? | |Барбеты = | + | ||

| ? | |башня лоб = | + | ||

| ? | |башня бок = | + | ||

| ? | |башня тыл = | + | ||

| ? | |башня крыша = | + | ||

| ? | |Боевая рубка = | + | ||

| |Румпельное отделение = | |Румпельное отделение = | |||

| ? | <!-- | + | <!-- Вооружение --> | |

| ? | + | |Вооружение = | ||

| ? | Вооружение | + | ||

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| ? | |Вооружение = | + | ||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| ? | |Артиллерия главного калибра | + | | Артиллерия главного калибра | |

| ? | | | + | | 1×2+3×1 — [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм/48 орудия ''TBtsK C/36'']] | |

| }} | }} | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| ? | | | + | | Универсальная артиллерия | |

| ? | | | + | | 2×2 — [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 полуавтомата ''SK C/30'']] | |

| ? | | | + | | 5×1 — [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 автоматов ''C/30'']] | |

| ? | }} | + | }} | |

| ? | {{КорабльКарточкаСписок | + | {{КорабльКарточкаСписок | |

| ? | |Минно-торпедное вооружение | + | | Минно-торпедное вооружение | |

| ? | + | | 2×4 — [[Navy:Торпеды Германии|533-мм торпедных аппарата]], 16 торпед | ||

| ? | |2×4 533-мм | + | | 60 [[Navy:Мины Германии|мин]] | |

| ? | |60 мин | + | | 2 бомбосбрасывателя, 18 глубинных бомб | |

| ? | }} | + | }} | |

| ? | |Однотипные корабли = | + | | Однотипные корабли = ''Тип 1936A'': [[Navy:Z-23 (1939)|''Z-23'']]{{Корабль_WoWS}}, [[Navy:Z-24 (1940)|''Z-24'']], [[Navy:Z-26 (1940)|''Z-26'']], [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']], [[Navy:Z-28 (1940)|''Z-28'']], [[Navy:Z-29 (1940)|''Z-29'']], [[Navy:Z-30 (1940)|''Z-30'']]<br />''Тип 1936A(Mob):'' [[Navy:Z-31 (1941)|''Z-31'']]{{Корабль_WoWS}}, [[Navy:Z-32 (1941)|''Z-32'']], [[Navy:Z-33 (1941)|''Z-33'']], [[Navy:Z-34 (1942)|''Z-34'']], [[Navy:Z-37 (1941)|''Z-37'']], [[Navy:Z-38 (1941)|''Z-38'']], [[Navy:Z-39 (1941)|''Z-39'']]{{Корабль_WoWS}} | |

| ? | [[Z-23 (1939)]] | + | ||

| ? | [[Z-24 (1940)]] | + | ||

| ? | [[Z-26 (1940)]] | + | ||

| ? | [[Z-27 (1940)]] | + | ||

| ? | [[Z-28 (1940)]] | + | ||

| ? | [[Z-29 (1940)]] | + | ||

| ? | [[Z-30 (1940)]]<br /> | + | ||

| }} | }} | |||

| + | <onlyinclude> | |||

| {{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||

| ? | |pic = | + | |pic = Ship_PGSD207_Z_31.png | |

| ? | |content = '''Z-25''' — [[Navy: | + | |content = '''Z-25''' — [[Navy:Эскадренный миноносец|эскадренный миноносец]] [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|типа ''1936A'']] [[Navy:Кригсмарине|Кригсмарине]]. Вошел в строй в ходе [[Navy:Вторая мировая война|Второй мировой войны]]. Действовал на Балтике, в Балтийских проливах, у побережья Норвегии, в Арктике и Баренцевом море, в Западной Франции. Капитулировал в Копенгагене. По репарациям передан Великобритании. В 1946 году передан Франции, переименован в [[Navy:Hoche (1946)|''Hoche'']]. 30 июня 1958 года продан на слом. | |

| }} | }} | |||

| + | </onlyinclude> | |||

| == История создания == | == История создания == | |||

| ? | + | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)#История создания|l1=История создания эскадренных миноносцев типа 1936A/1936A(Mob)}} | ||

| ? | + | [[Файл:1937J Draw 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-20 Karl Galster'' типа ''1936'', 1943 г.]] | ||

| ? | + | [[Файл:1936 Pic 28.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-20 Karl Galster''.]] | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | После создания эскадренных миноносцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1934 / 1934A|сериях ''1934''/''1934А'']] и [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936|типа ''1936'']] одним из направлений дальнейших работ стало создание эсминца для Атлантики ([[Navy:Проект эскадренного миноносца Z/37|проект ''1937'']]). В одном из нескольких рассматриваемых вариантов, вооружение состояло из шести [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм орудий]] в трех спаренных установках и по водоизмещению - 4400-4700 т - корабль приближался к легкому крейсеру. Привести в соответствие противоречивые требования относительно водоизмещения, скорости, дальности плавания и вооружения так и не удалось, и 8 апреля 1938 года главнокомандующий [[Navy:Кригсмарине|Кригсмарине]] [[Navy:Редер, Эрих|адмирал Редер]] распорядился дальнейшие работы над океанским эсминцем [[Navy:Проект эскадренного миноносца Z/37|проекта ''1937'']] прекратить и вернуться к универсальному кораблю, пригодному для различных театров. Было принято решения о продолжении развития эсминцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936|типа ''1936'']], считавшегося вполне удачным. Впрочем, другой альтернативы не было. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | 23 апреля 1938 года концерну ''«Deschimag A.G.»'' был выдан заказ на строительство восьми эскадренных миноносцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|проекта ''1936A'']], вооруженных [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм артиллерией]]. От эсминца [[Navy:Проект эскадренного миноносца Z/37|проект ''1937'']] новые корабли унаследовали спаренные башенные установки, хотя к детальной проработке последних еще и не приступали. Одну такую башню предполагалось разместить на баке, три остальные установки были обычными щитовыми. Из-за более тяжелого вооружения полное водоизмещение новых эсминцев превысило 3500 т. Увеличились размерения корпуса, но общая компоновка и энергетическая установка в целом повторяли прототип. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | == Постройка и испытания == | ||

| + | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)#Постройка|l1=Постройка эскадренных миноносцев типа 1936A/1936A(Mob)}} | |||

| ? | = | + | ''Z-25'' был заложен 15 февраля 1939 года, спущен на воду 16 марта 1940 года. Строительство эсминцев шедшее быстрыми темпами, еще более ускорилось после начала [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войны]]. У первых эсминцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|типа ''1936A'']] стапельный период составлял около 13 месяцев. ''Z-25'' был введен в строй спустя 22 месяца после закладки - 30 ноября 1940 года, еще до мая 1941 года проходил боевую подготовку. Стоимость одного эскадренного миноносца [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|типа ''1936A'']] составляла 13 175 тыс. рейхсмарок и была вполне сопоставима с меньшими по размерам кораблями [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1934 / 1934A|типа ''1934''/''1934А'']]. | |

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | ! Корабль !! Верфь-строитель !! Стапельный<br />номер !! Заказан !! Заложен !! Спущен<br />на воду !! Введен<br />в строй | |||

| + | |- | |||

| + | | ''Z-25'' || ''«Deschimag A.G.»'', Бремен || ''W959'' || 23.04.1938 || 15.02.1939 || 16.03.1940 || 30.11.1940 | |||

| + | |} | |||

| + | [[Файл:1936A 15.jpg|350px|thumbnail|right|Эскадренный миноносец ''Z-18 Hans Lüdemann''.]] | |||

| + | Немцы вновь вернулись к своей практике не присваивать эскадренным миноносцам именные названия, и поэтому корабли [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|типа ''1936A'']] получили лишь литерно-цифровые обозначения. Однако, неофициально им присваивались имена погибших в ходе [[Navy:Битва за Норвегию|Норвежской кампании]] кораблей, поэтому, эта и последующие серии в ряде документов обозначались как тип ''«Narvik»''. ''Z-25'' предполагалось назвать в честь [[Navy:Z-18 Hans Lüdemann (1937)|''Z-18 Hans Lüdemann'']], в свою очередь, названного в честь инженер-механика миноносца [[Navy:SMS S-148 (1907)|''SMS S-148'']] Людеманна, благодаря которому удалось спастись большинству из машинной команды во время аварии миноносца 14 мая 1913 года. | |||

| + | == Описание конструкции == | |||

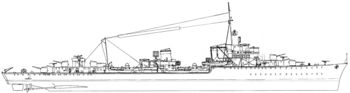

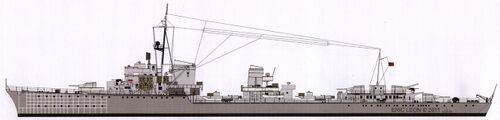

| + | [[Файл:1936A 16.jpg|500px|thumbnail|right|Эсминец ''Z-23'' типа ''1936A'' после вступления в строй, 1940 г. ''Современная реконструкция'']] | |||

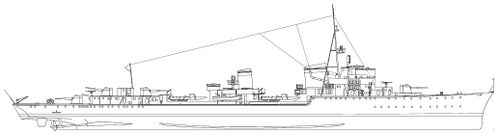

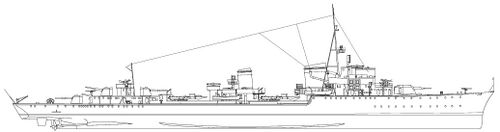

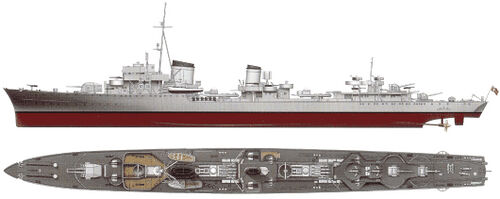

| + | [[Файл:1936A 18.jpg|500px|thumbnail|right|Эсминец ''Z-24'' типа ''1936A'' после установки 150-мм башни, 1942 г. ''Современная реконструкция'']] | |||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

| ? | + | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)#Корпус|l1=Корпус эскадренных миноносцев типа 1936A/1936A(Mob)}} | ||

| ? | Установка более тяжелого и габаритного вооружения заставила увеличить размеры | + | [[Navy:Корпус|Корпуса]] эсминцев - без седловатости, с большим удлинением: отношение длины к ширине составляло более 10,5; отношение длины к высоте [[Navy:Борт|борта]] (от киля до верхней палубы) на миделе - около 18. Примерно 40 % длины корпуса занимал [[Navy:Полубак|полубак]]. Установка более тяжелого и габаритного вооружения заставила увеличить размеры: полная длина достигла 127 м, ширина - 12 м. Стандартное [[Navy:Водоизмещение|водоизмещение]] первой пары кораблей составляло 2 600 т, полное 3 600 т и, в дальнейшем, только увеличивалось за счет установки дополнительного вооружения и оборудования. Толщина бортовой [[Navy:Наружная обшивка|обшивки]] составляла 6-11 мм, а палубной доходила до 13 мм, что позволяло ей противостоять пулеметному обстрелу с воздуха. | |

| ? | + | Силуэт эсминцев формировался двумя массивными [[Navy:Труба дымовая|дымовыми трубами]] с козырьками и тремя [[Navy:Надстройка судовая|надстройками]]. В [[Navy:Нос|носовой]] на нижнем ярусе располагались канцелярия, шифровальная и радиорубки, на втором - помещение снарядных элеваторов, [[Navy:Рубка|ходовая и штурманская рубки]]. В [[Navy:Корма|кормовой]] надстройке размещались каюта командира корабля и офицерская кают-компания, а на шельтердеке между [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм орудиями]] - помещение элеваторов, служившее одновременно каютой коков и вестовых. От среза [[Navy:Полубак|полубака]] к кормовой надстройке тянулся кожух машинных отделений высотой 0,8 м, на котором располагались [[Navy:Торпеды Германии|торпедные аппараты]] и средняя надстройка с платформами [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм зениток]], [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматов]] и вторым дальномером. | ||

| ? | + | === Энергетическая установка и ходовые качества === | ||

| + | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)#Энергетическая установка и ходовые качества|l1=Энергетическая установка и ходовые качества эскадренных миноносцев типа 1936A/1936A(Mob)}} | |||

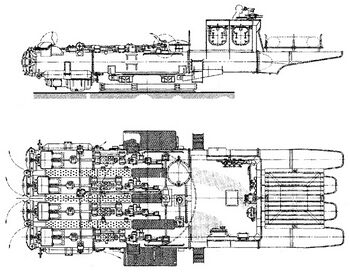

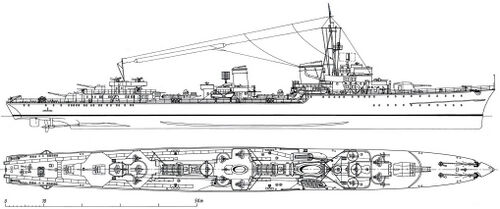

| + | [[Файл:Z-31 Draw 01.jpg|500px|thumbnail|left|Разрез эскадренного миноносца ''Z-32'' типа ''1936A(Mob)''. ''Копия подлинного чертежа, датированного 24.04.1942'']] | |||

| ? | {| class="wikitable" | + | Эскадренные миноносцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] оснащались котлами системы ''«Wagner»'' с естественной циркуляцией воды с рабочим давлением 70 атм. и температурой пара 460°С. Котлы были трехколлекторными, с горизонтальными пароперегревателями и подогревателями воздуха, но без экономайзеров. С каждой стороны котла в середине главного набора трубок устанавливался U-образный суперподогреватель, позволявший помимо подогрева питательной воды удалять из нее кислород и другие растворенные газы. Повышенные требования к качеству питательной воды привели к необходимости введения специальных деаэраторов вместо обычных опреснителей. Эскадренные миноносцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] имели по шесть котлов в трех котельных отделениях. Они располагались побортно без продольной переборки. В зауженной части корпуса, в носовом отделении (№3) стояли котлы так называемого «малого» типа, имевшие меньшие размеры и паропроизводительность. Для обеспечения повседневных нужд на стоянке имелся вспомогательный котел. | |

| + | ||||

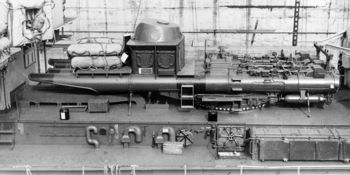

| + | [[Файл:Z-31 Pic 06.jpg|350px|thumbnail|right|Эскадренный миноносец ''Z-37'' типа ''1936A(Mob)'' в плавучем доке. Форма кормовой оконечности, рули и гребные винты.]] | |||

| + | [[Navy:Турбозубчатый агрегат|Турбо-зубчатые агрегаты]] эскадренных миноносцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] относились к системе ''«Wagner»'' активно-реактивного типа<ref>На кораблях постройки ''«Deschimag A.G.»'' стояли [[Navy:Паровая турбина|турбины]], изготовленные верфью-строителем и их часто именуют турбинами системы ''«Wagner-Deschimag»''.</ref>. Каждый [[Navy:Турбозубчатый агрегат|турбо-зубчатый агрегат]] кораблей [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] состоял из четырех корпусов: в первом располагалась турбина высокого давления переднего хода, во втором - турбина высокого давления заднего хода (эти две турбины размещались на одном валу); в третьем - турбины низкого давления переднего и заднего ходов в общем корпусе; в четвертом - турбина среднего давления переднего хода. Ступени турбины низкого давления заднего хода монтировались по обеим концам турбин низкого давления переднего хода. Носовой [[Navy:Турбозубчатый агрегат|турбо-зубчатый агрегат]] работал на правый винт, кормовой - на левый. [[Navy:Паровая турбина|Турбины]], через редуктор и стальной [[Navy:Гребной вал|гребной вал]] левого борта длиной 25,22 м, правого - 38,71 м и весом - 14,28 и 17,86 т соответственно, вращали [[Navy:Гребной винт|трехлопастной винт]] из медно-цинкового сплава диаметром 3,35 м. | |||

| + | ||||

| + | По проекту суммарная мощность [[Navy:Турбозубчатый агрегат|турбо-зубчатых агрегатов]] составляла 70 000 л.с. (наибольшая - до 78 000 л.с. кратковременно), мощность заднего хода - 7500 л.с. [[Navy:Z-23 (1939)|''Z-23'']] и [[Navy:Z-24 (1940)|''Z-24'']] показали на испытаниях 37,5 узла. ''Z-25'', имевший примерно такое же водоизмещение при одинаковом корпусе, вероятно, имел такую же скорость. Реальная максимальная скорость кораблей [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] в боевых условиях составляла 35-36 узлов. После установки тяжелых [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм орудийных башен]] скоростные качества несколько ухудшились, и в открытом море скорость не превышала 33 уз. | |||

| + | ||||

| + | Емкость нефтяных цистерн эсминцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] по сравнению с предыдущими типами была несколько увеличена до 790-825 т (на ''Z-25'' - до 791 т), заданная дальность плавания в 4400 миль 19-узловым ходом оказалась недостижима. Расчеты проведенные в конце 1943 году для [[Navy:Z-37 (1941)|''Z-37'']] показали цифру в 2950 миль<ref>По словам американских инженеров, осматривавших трофейный [[Navy:Z-39 (1941)|''Z-39'']], цифра в 3000 миль была слишком оптимистична - они оценили дальность плавания эсминцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] в 2200, максимум - в 2500 миль.</ref>. | |||

| + | ||||

| + | === Вооружение === | |||

| + | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)#Вооружение|l1=Вооружение эскадренных миноносцев типа 1936A/1936A(Mob)}} | |||

| + | {{main|Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|l1=150-мм/48 орудие TBtsK C/36}} | |||

| + | {{main|Navy:37-мм орудие SKC/30|l1=37-мм/83 полуавтомат SK C/30}} | |||

| + | {{main|Navy:20-мм орудие Flak 30|Navy:20-мм орудие Flak 30|l1=20-мм/65 автомат C/30|l2=20-мм/65 автомат C/38}} | |||

| + | {{main|Navy:Торпеды Германии|l1=Торпеды Германии}} | |||

| + | {{main|Navy:Мины Германии|l1=Мины Германии}} | |||

| + | {| class="wikitable collapsible collapsed" | |||

| |- | |- | |||

| ? | + | |colspan="7"| <center>''' Характеристики артиллерии эскадренных миноносцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] '''</center> | ||

| |- | |- | |||

| ? | | | + | ! Модель !! [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм/48 ''TBtsK C/36'']] !! [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 ''SK C/30'']] !! [[Navy:37-мм орудие Flak M42|37-мм/69 ''M42'']] !! [[Navy:37-мм орудие Flak M43|37-мм/57 ''M43'']] !! [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 ''C/30'']] !! [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 ''C/38'']] | |

| |- | |- | |||

| ? | | ''' | + | | Калибр, мм / длина ствола, клб.<br />Вес орудия с затвором, кг<br />Длина орудия, мм<br />Длина ствола, мм<br />Число нарезов<br />Скорострельность (практ.), выстр./мин<br />Вес унитарного патрона, кг<br />Вес снаряда, кг<br />Вес разрывного заряда, кг<br />Вес метательного заряда, кг<br />Начальная скорость снаряда, м/с<br />Дальность стрельбы, м<br />Досягаемость по высоте, м<br />Живучесть ствола, выстр. || 150/48<br />7200<ref>Орудия башенных установок весили 8564 кг.</ref><br />7165<br />6815<br />44<br />7-8<br />-<br />45,3<br />6<br />13,5<br />835<br />21 950/30°<br />-<br />1600 || 37/83<br />243<br />3074<br />2960<br />16<br />30<br />2,1<br />0,742<br />0,365<br />0,365<br />1000<br />8500/45°<br />6800/85°<br />7500 || 37/69<br />109<br />-<br />2560<br />16<br />180<br />1,49<br />0,625<br />0,185<br />0,175<br />850<br />6400/45°<br />4800/85°<br />8000 || 37/57<br />355<br />3300<br />2160<br />20<br />180<br />1,49<br />0,625<br />0,185<br />0,190<br />850<br />6500/45°<br />4800/85°<br />8000 || 20/65<br />64<br />2253<br />1300<br />8<br />120<br />0,32<br />0,134<br />н/д<br />0,12<br />835<br />4900/45°<br />3700/85°<br />20 000 || 20/65<br />57,5<br />2253<br />1300<br />8<br />220<br />0,32<br />0,134<br />н/д<br />0,12<br />835<br />4900/45°<br />3700/85°<br />19 000 - 22 000 | |

| + | |} | |||

| + | [[Файл:Z-31 Pic 04.jpg|500px|thumbnail|right|Эсминец ''Z-37'' типа ''1936A(Mob)'' после вступления в строй, конец 1942 г.]] | |||

| + | Вся артиллерия немецких эсминцев и миноносцев изготавливалась концерном ''«Rheinmetall-Borsig AG»''<ref>Концерн ''«Rheinmetall AG»'' образован 13 апреля в 1889 году. К 1914 году компания стала наиболее крупным производителем вооружения в Германии.<br />В 1928-29 годах фирма ''«Rheinmetall AG»'' приобрел право собственности на испытывавшую финансовые трудности швейцарскую часовую фабрику ''«Waffenfabrik Solothurn A.G.»'' в одноименном городе Солотурн. Компания лишь номинально осталась часовой фабрикой, занимаясь разработкой автоматического, в т.ч. крупнокалиберного (20-37 мм), оружия. В 1933 году ''«Rheinmetall AG»'' выкупил обанкротившуюся железнодорожную фирму ''«August Borsig GmbH»'' и переименован в ''«Rheinmetall-Borsig AG»''.<br />К началу и во время [[Navy:Вторая мировая война|Второй мировой войны]] концерн являлся главным производителем крупнокалиберных пулеметов, зенитных автоматов и авиационных пушек Третьего Рейха, включая разработку не только оружия, но и боеприпасов к нему. Кроме того, ''«Rheinmetall-Borsig AG»'' занимался разработкой и выпуском морских (и не только) артиллерийских систем до 127-мм калибра включительно.</ref>, штаб-квартира которого располагалась в Дюссельдорфе. | |||

| + | ||||

| + | ''' Главный калибр ''' | |||

| + | ||||

| + | На эскадренных миноносцах [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] произошел переход на увеличенный до [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм калибр]] главной артиллерии. Подразумевалось, что при практически равной скорострельности (8-10 выстр./мин) огневая мощь возрастет в 3-4 раза, а дальность стрельбы увеличится на 30%<ref>[[Файл:SMS S 113.jpg|350px|thumbnail|right|''S-113'' на ходовых испытаниях, осень 1918 г. Корабль несет флаг и вымпел Кайзеровского флота.]]Определенный опыт установки [[Navy:150-мм орудие Tbts|150-мм орудий]] на миноносцах имелся у немцев еще со времен [[Navy:Первая мировая война|Первой мировой войны]]. В 1916 году была заказана серия из двенадцати крупных кораблей водоизмещением 2030 т, со скоростью 36 узлов, вооруженных четырьмя [[Navy:150-мм орудие Tbts|150-мм/45 орудиями]] и двумя спаренными [[Navy:Торпеды Германии|600-мм торпедными аппаратами]]. В строй успели вступить только [[Navy:SMS S-113 (1918)|''SMS S-113'']] и [[Navy:SMS V-116 (1918)|''SMS V-116'']], но проверить их качества в боевых условиях не довелось. После войны они были переданы Франции и Италии под названиями [[Navy:Amiral Sénès (1920)|''Amiral Sénès'']] и [[Navy:Premuda (1920)|''Premuda'']] и зарекомендовали себя не с лучшей стороны, поскольку тяжелое вооружение ухудшило их мореходность и остойчивость, а небольшие размеры кораблей делали их неустойчивой артиллерийском платформой, что вкупе с несовершенством приборов управления огнем значительно затрудняло ведение прицельном стрельбы и не позволяло реализовать значительную дальнобойность.. В Великобритании и Италии предпринимались попытки установки на эсминцы 6-дюймовой артиллерии, но отзывы об этом были строго негативными.</ref>. | |||

| + | ||||

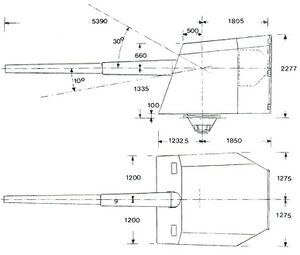

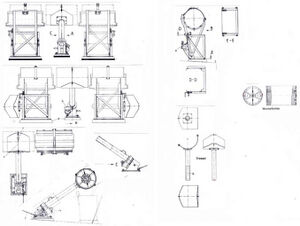

| + | [[Файл:Z-31 Draw 09.jpg|300px|thumbnail|left|Схема одноорудийной 150-мм/48 щитовой установки эсминцев типа ''1936A/1936A(Mob)''.]] | |||

| + | Новое орудие, разработанное специально для эсминцев, получило обозначение [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|''15 cm ТВК С/36'']]<ref>''ТВК'' - ''Torpedobootkanone'' - орудие торпедных кораблей.</ref>, встречается также обозначение [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|''15 cm TBtsK C/36'']]. Его реальный калибр составлял 149,1 мм, длина ствола - 48 калибров, вес - 7 200 кг (башенное [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|''15 cm TBtsK C/36T'']] - 8 564 кг). Техническая скорострельность достигала 12 выстрелов в минуту, но на практике зависела от темпа подачи боеприпасов и выносливости заряжающих, а в свежую погоду скорость стрельбы снижалась очень существенно. Использовалось полубронебойные снаряды с донным взрывателем мгновенного действия (45,5 кг), фугасные с головным взрывателем (45,3 кг), зенитные с головным дистанционным взрывателем (44,7 кг). Начальная скорость снарядов - 835 м/с. Дальность стрельбы одноствольной установки (возвышение 30°) - 21 950 м (118 кабельтовых), башенной (возвышение 47°) - 23 500 м (127 кабельтовых). | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Z-39 21.jpg|350px|thumbnail|right|Эсминец ''Z-39''(''DD-939''). Кормовая часть со 150-мм орудиями, часть ствола возвышенного орудия отпилена для исследований. Бостон, 11 августа 1945 г.]] | |||

| + | На кораблях [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|типа ''1936А'']] предполагалось разместить по пять орудий, в том числе два - в закрытой двухорудийной башне ''LC/38''. Двухорудийная башня должна была быть установлена на полубаке перед носовой надстройкой с углами горизонтального наведения - 120°<ref>Некоторые источники говорят о 135°. Весьма вероятно, такие углы обстрела имела одноорудийная установка на этой позиции.</ref> на каждый борт. Углы обстрела для орудий №4 и №5 составляли по 120° на борт, установка №3 могла вести стрельбу в секторе 15°...150° на каждый борт. | |||

| + | ||||

| + | Одинарная установка ''LC/36''<ref>Полное наименование ''TbtsL C/36'' - ''Torpedoboots-Lafette'' - установка для эсминцев/миноносцев образца 1936 года.</ref> на центральном штыре с броневым щитом коробчатой формы (толщина брони: лоб - 10 мм, бок и крыша - 6 мм) весила 16,1 т и обеспечивала круговое горизонтальное наведение и вертикальное в пределах -10°...+30°. Горизонтальная наводка обеспечивалось электрическим приводом, вертикальная - гидравликой. Каждое орудие обслуживалось двумя элеваторами (главным и вспомогательным), обеспечивавшими подачу 7-8 раздельных выстрелов в минуту. Каждая люлька подъемника цепного типа вмещала один снаряд или заряд, которые подавались в находящиеся рядом с орудиями перегрузочные посты, затем их вручную укладывали на окружавшие орудия полукруглые лотки. В перегрузочных постах также хранилось по 6-10 готовых выстрелов для каждого орудия. | |||

| + | ||||

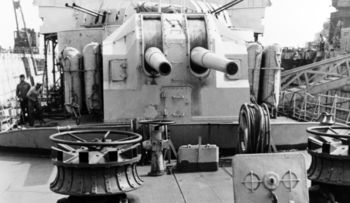

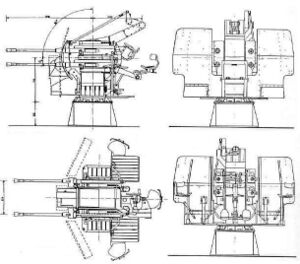

| + | [[Файл:1936A 01.jpg|350px|thumbnail|left|Двухорудийная 150-мм башня ''LDrh LC/38'' эсминцев типа ''1936A/1936A(Mob)''. ''Фрагмент подлинного чертежа'']] | |||

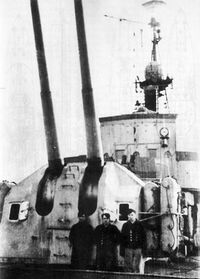

| + | [[Файл:ZF-2 Pic 05.jpg|350px|thumbnail|right|150-мм башня эсминца ''Z-39''.]] | |||

| + | [[Файл:ZF-2 Pic 06.jpg|350px|thumbnail|right|150-мм башня эсминца ''Z-39''.]] | |||

| + | Двухорудийная башня ''LC/38''<ref>Полное наименование ''LDrh LC/38'' - ''Drehscheiben-Lafette'' - поворотная установка образца 1938 года.</ref> представляла собой облегченный вариант аналогичных установок немецких линкоров. Сокращение массы со 108-120 тонн до 60,4 достигалось в основном за счет уменьшения бронирования (лоб - 30 мм, бока и крыша - 20 мм, тыл - 15 мм). Орудия в башне размещались в единой люльке, заряжание осуществлялось вручную, вертикальная и горизонтальная наводки - по указателям передаваемым от приборов управления стрельбой. Горизонтальное наведение обеспечивалось электрическим приводом, вертикальное - гидравликой, обеспечивающим скорость наведения в 8° в секунду. Каждое орудие обслуживалось одним элеватором, обеспечивающим подачу 7-8 выстрелов в минуту на орудие. В перегрузочных постах также хранилось по 6-10 готовых выстрелов для каждого орудия. Максимальный угол возвышения составлял 65°, однако ведению стрельбы по воздушным целям мешали низкая скорострельность и отсутствие приборов управления зенитным огнем. | |||

| + | ||||

| + | Производство башенных установок задерживалось, и в сентябре 1938 года [[Navy:Редер, Эрих|адмирал Редер]] распорядился достраивать эсминцы без них. ''Z-25'' получил башенную установку во время ремонта в сентябре 1942 года. Мореходные качества корабля значительно ухудшились. Башенная установка не обладала водонепроницаемостью - вода вызывала короткие замыкания электроцепей, в результате чего корабль мог оказаться безоружным с носовых курсовых углов. | |||

| + | ||||

| + | ''' Зенитная артиллерия ''' | |||

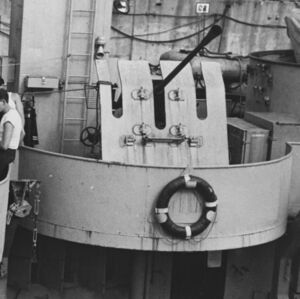

| + | [[Файл:Flak_1942.jpg|250px|thumbnail|left|Спаренная установка 37-мм/83 полуавтоматов ''SK C/30''.]] | |||

| + | ||||

| + | На эскадренных миноносцах [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] по проекту два спаренных зенитных [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 полуавтомата ''SK С/30'']] были установлены на площадках по бокам второй дымовой трубы. [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 полуавтомат]], разработанный в 1930 году и принятый на вооружение в 1934 году под обозначением ''3,7-cm SK C/30'', стал первой зенитной пушкой, поступившей на вооружение немецкого флота после окончания [[Navy:Первая мировая война|Первой мировой войны]]. | |||

| + | ||||

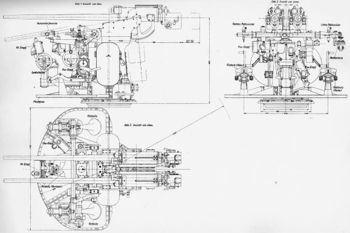

| + | [[Файл:37SKС30 Draw 01.jpg|350px|thumbnail|right|37-мм/83 полуавтоматы ''SK C/30'' в спаренной установке ''Dopp LC/30''.]] | |||

| + | [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 пушка]] была полуавтоматической, из-за чего практическая скорострельность не превышала 40 выстрелов в минуту, но обладала высокими баллистическими характеристиками. Спаренные установки ''LC/30''<ref>Полное наименование ''Dopp LC/30'' - ''Doppellafette'' - спаренная установка образца 1930 года.</ref> обеспечивали вертикальное наведение в пределах -10°...+85°. Их важнейшей особенностью была стабилизация в трех плоскостях при помощи гироскопов. Из-за этого масса установки составила 3670 кг (из которых 630 кг приходилось на силовой привод), однако эффективность вызывала нарекания. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:20C30 Pic 147.jpg|200px|thumbnail|right|20-мм/65 автомат ''C/38'' в установке ''C/30''.]] | |||

| + | [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм патроны]], весом 2,1 кг, состояли из осколочно-фугасного или бронебойного снаряда (вес 0,742 кг, содержание взрывчатки - 22-27 грамм, могли оснащаться трассером), гильзы и 365-гр порохового заряда. Начальная скорость снарядов - 1000 м/с. Дальность стрельбы - 8 500 м, досягаемость по высоте - 6 800 м (трассер горит до 4 800 м). | |||

| + | ||||

| + | В 1930 году фирмой ''«Rheinmetall AG»'' был разработан [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автомат ''С/30'']], которым в годы войны вооружались практически все корабли [[Navy:Кригсмарине|Кригсмарине]]. По сравнению со знаменитым [[Navy:20-мм орудие Oerlikon|''Oerlikon'']], немецкий автомат обладал большей массой снаряда, дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте, но существенно уступал в скорострельности. Последняя на практике ограничивалась 120 выстрелами в минуту из-за неудачной конструкции затвора и малой емкости магазина (20 патронов). Впоследствии была разработана облегченная (56 кг) и улучшенная [[Navy:20-мм орудие Flak 30|модель ''С/38'']], магазин которой вмещал 40 патронов, а практическую скорострельность удалось довести до 220 выстрелов в минуту. | |||

| + | ||||

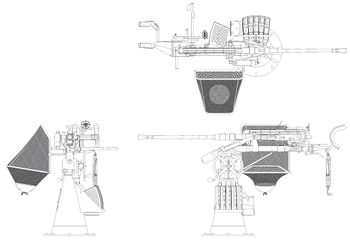

| + | [[Файл:Z-31 Draw 07.jpg|350px|thumbnail|left|20-мм/65 автомат ''C/38'' в одноорудийной установке ''C/38''.]] | |||

| + | Патрон [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматов]] весил 320 грамм, осколочный снаряд - 256 (из них 5,9 грамма взрывчатки), осколочно-зажигательный - 265 (6 грамм взрывчатки и 14 граммов зажигательного состава), бронебойный - 326. Начальная скорость осколочных снарядов 835 м/с, бронебойного - 800. Дальность стрельбы - 4 900 м, досягаемость по высоте - 3 700 м. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:1936A 10.jpg|350px|thumbnail|right|Немецкий четырехтрубный 533-мм торпедный аппарат. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 автоматы]] обеих моделей монтировались в одинарных установках ''L/30''<ref>Полное наименование ''Pedestal C/30'' - тумбовая установка образца 1930 года.</ref>, имевших коническое основание, к которому крепилась телескопическая труба, позволявшая регулировать высоту подъема ствола. Масса установки - 420 кг, расчет - 4-6 человек. Приводы наведения - ручные. Вертикальное наведение - -11°...+85°, горизонтальное - круговое. | |||

| + | ||||

| + | Зенитная оборона ближней зоны эскадренных миноносцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|типа ''1936А'']] по проекту состояла из пяти-шести [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 автоматов ''С/30'']], расположенных на носу, носовой надстройке, пары - на площадках у второй дымовой трубы, на кормовой надстройке над помещением элеваторов и за [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм орудием]] №4. | |||

| + | ||||

| + | Боекомплект зенитной артиллерии обоих калибров составлял 2000 снарядов (фугасных или трассирующих) на ствол. | |||

| + | ||||

| + | ''' Минно-торпедное вооружение ''' | |||

| + | [[Файл:ZF-2 Pic 01.jpg|350px|thumbnail|left|Кормовой торпедный аппарат эсминца ''Z-39''. В 1943 г. посты торпедистов на немецких эсминцах сделали закрытыми и оснастили сферическими куполами из оргстекла.]] | |||

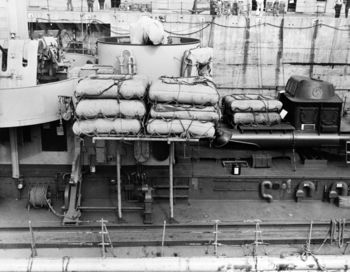

| + | [[Файл:Z-31 Pic 09.jpg|350px|thumbnail|right|Мины на палубе немецкого эсминца.]] | |||

| + | ||||

| + | [[Navy:Торпеды Германии|Торпедное вооружение]] кораблей [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] было стандартным для немецких эскадренных миноносцев и состояло из двух [[Navy:Торпеды Германии|533-мм четырехтрубных аппаратов]], которые приводились в действие вручную или дистанционно с мостика при помощи силового привода с гидравлическим двигателем. Пуск торпед при скорости до 28 узлов допускался в секторе 30°...150° на каждый борт, на более высокой - 45°...135°. Поворот аппарата на 90° осуществлялся за 50 секунд. Трубы аппаратов - без растворения, изготавливались из легких алюминиевых сплавов, что существенно упрощало технологию. Средние трубы были смещены назад относительно крайних, чтобы предотвратить опасность повреждения хрупких стабилизаторов торпеды при залпе. Выстрел мог производиться сжатым воздухом или пороховым зарядом. Пост торпедного наводчика оснащался механическим указателем угла поворота и оптическим прицелом. | |||

| + | ||||

| + | Немецкие надводные корабли использовали только 533-мм парогазовые торпеды [[Navy:Торпеды Германии|типа ''G7a'']], принятые на вооружение в 1938 году и являющие мощным оружием - их боевые части включали 280 кг «триаленом» (''«TGA»'') (смесь не менее половины тротила<ref>''«TNT»'' - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.</ref>, 10%...25% гексогена<ref>Гексоген (''«Hexogen»'', циклотриметилентринитрамин, англ. ''«RDX»'', амер. ''«T4»'') - (CH2)3N3(NO2)3, вторичное (бризантное) взрывчатое вещество. Применяют для изготовления детонаторов (в том числе детонационных шнуров), снаряжения боеприпасов и для взрывных работ в промышленности, как правило, в смеси с другими веществами (тротилом и т. п.), а также, с добавкой флегматизаторов (парафина, воска, церезина), уменьшающих опасность взрыва гексогена от случайных причин. Представляет собой белый кристаллический порошок. Фугасность в чистом виде - до 170% от тротила.</ref> и 10%...40% алюминиевого порошка) или гексанита<ref>''«Hexanite»'' - термопластичная немецкая взрывчатка военного назначения, созданная в начале XX века перед [[Navy:Первая мировая война|Первой мировой войны]] для [[Navy:Императорские военно-морские силы Германии|Кайзеровского флота]] и предназначенная для уменьшения расхода тринитротолуола, который был тогда в дефиците. Гексанит значительно более мощное, чем тротил, взрывчатое вещество. Наиболее распространенные гексаниты содержали (по весу) 60% тротила и 40% гексанитродифениламина (гексил, гексит, дипикриламин) - токсичного, но мощного взрывчатого вещества.</ref>. Общая масса торпеды составляла 1528 кг, длина - 7,186 м. Существовало три режима хода: 6000 м на 44 узлах, 8000 м на 40 уз или 14 000 м на 30 уз. Глубина хода могла варьироваться в широком диапазоне - от 1 до 52 м с шагом 1 м. Торпеда снабжалась контактным или магнитным взрывателем. Помимо торпед, находящихся в аппаратах, по проекту в контейнерах рядом с ними должны были храниться восемь запасных. Для приемки, транспортировки и перезарядки торпед имелись легкие стрелы, две торпедных тележки и два зарядных приспособления. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:1936A 12.jpg|300px|thumbnail|left|Немецкий бомбомет. ''Фрагменты подлинных чертежей'']] | |||

| + | [[Файл:Z-31 Pic 10.jpg|350px|thumbnail|right|Бомбомет на одном из немецких эсминцев.]] | |||

| + | Для постановки мин все немецкие эсминцы оборудовались стационарными минными путями, выполненными из стали швеллерного профиля и приваренными к палубе электросваркой. Штатная нагрузка эсминца составляла 60 [[Navy:Мины Германии|якорных мин]] (контактных ''ЕМС'', магнитных ''EMF'' и ''RMB'', противолодочных ''UMA'' и ''UMВ'') или 80-100 [[Navy:Мины Германии|минных защитников]] (''RB'' и ''EMR''). | |||

| + | ||||

| + | Эсминцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] по проекту оборудовались двумя кормовыми скатами (бомбосбрасывателями) и 18 глубинными бомбами. В дальнейшем, количество глубинных бомб увеличивалось до 30-36, а по некоторым данным, и до 60, а в районе кормовой надстройки стали монтировать четыре бомбомета. На вооружении стояли глубинные бомбы двух типов - ''WBF'' и ''WBG''. Они имели одинаковый заряд (60 кг), но различались по обшей массе, скорости и глубине погружения. | |||

| + | ||||

| + | === Приборы управления огнем === | |||

| + | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)#Приборы управления огнем|l1=Приборы управления огнем эскадренных миноносцев типа 1936A/1936A(Mob)}} | |||

| + | [[Файл:ZF-2 Pic 07.jpg|350px|thumbnail|left|Носовая часть эсминца ''Z-39''. 150-мм башня и надстройка с приборами управления стрельбой и радиолокационным оборудованием. Башенные орудия подняты на максимальный угол возвышения.]] | |||

| + | ||||

| + | Управление огнем на эсминцах [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] осуществлялось с двух постов, располагавшихся на верхнем мостике и средней надстройке. Каждый пост был оборудован 4-метровым стереоскопическим дальномером производства фирмы ''«Carl Zeiss»'' и стабилизированным в двух плоскостях визиром. Последний включал в себя обычный бинокулярный прицел, приборы контроля готовности орудий к выстрелу, управления цепью стрельбы, автомат ВИР<ref>ВИР - величина изменения расстояния.</ref> с датчиками прицела и целика, снабженные корректорами, что позволяло управлять огнем упрошенным способом - без центрального поста. Носовой вычислитель был стабилизирован для определения величины изменения пеленга. Дальномер и вычислитель обслуживались расчетами из 3 человек. Центральный артиллерийский пост, включавший так называемую «артиллерийскую решающую станцию» (''«Artillerierechtenstelle»'') типа ''C34/Z'' той же фирмы ''«Carl Zeiss»'', располагался на нижней палубе. Гировертикаль размещалась в отсеке вспомогательных механизмов, близко к центру корабля. В целом эффективность системы управления огнем нельзя назвать высокой. В столкновениях с британскими кораблями немцы регулярно выдавали меньший процент попаданий. | |||

| + | ||||

| + | Система управления зенитным огнем фактически отсутствовала. Дистанционный взрыватель [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм снарядов]] при заградительной стрельбе по самолетам выставлялся по данным дальномерного барабана. [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм установки]] и [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматы]] обеспечивались ручными дальномерами с базой 1,25 м и 0,70 м соответственно. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:ZF-2 Pic 08.jpg|350px|thumbnail|right|Средняя настройка эсминца ''Z-39'' с дальномером и площадками зенитных автоматов.]] | |||

| + | Управление торпедной стрельбой осуществлялось с торпедного поста, располагавшегося рядом с артиллерийским. На крыльях мостика стояли торпедные прицелы типа ''TZA-2'' со стабилизированной оптикой, выдававшие курсовой угол и скорость цели, дальность до которой определялась по дальномеру или, впоследствии, радару. Информация поступала на «торпедную решающую станцию» (''«Torpedorechtenstelle»'') также фирмы ''«Carl Zeiss»'', включавшую в себя планшет и электромеханический калькулятор для решения торпедного треугольника, а также автомат залповой стрельбы, определявший временные интервалы при пуске торпед веером. Минимальный интервал между пусками составлял 2 с. | |||

| + | [[Файл:ZF-2 Pic 09.jpg|350px|thumbnail|right|Носовая надстройка эсминца ''Z-39'' с радиолокационным и другим оборудованием:<br />''1 - антенна станции FuMO-24/25; 2 - антенна станции FuMB-81 «Berlin-С»; 3 - антенна станции FuMB-3 «Bali»; 4 - антенна станции FuMB-4 «Sumatra»; 5 - инфракрасный детектор; 6 - антенна станции FuMB-26 «Tunis».'']] | |||

| + | === Радиоэлектронное оборудование и другие средства обнаружения === | |||

| + | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)#Радиоэлектронное оборудование и другие средства обнаружения|l1=Радиоэлектронное оборудование и другие средства обнаружения эскадренных миноносцев типа 1936A/1936A(Mob)}} | |||

| + | ||||

| + | Эскадренные миноносцы оснащались четырьмя радиопередатчиками и приемниками (ДВ, ДВ ближнего действия, КВ и УКВ). На нижнем ярусе носовой надстройки располагалась радиорубка, рядом с которой находился шифровальный пост, оборудованный шифровальной машиной ''«Enigma»''. | |||

| + | ||||

| + | Гидроакустические средства немецких эсминцев первоначально ограничивались шумопеленгаторной станцией ''GHG''<ref>''Gruppenhorchgerat'' - устройство группового прослушивания.</ref>, состоящей из 36 гидрофонов, устанавливавшихся вдоль бортов, усилитель, компенсатор и два блока питания для усилителя и приемников. Посредством коммутатора обеспечивались различные режимы подключения приемников. Рабочие частоты: 500 Гц; 1, 3, 6 и 10 кГц. Считалось, что при движении корабля средним ходом станция способна обнаруживать шумы торпед с расстояния 2000 м, подводной лодки - с 500-700 м, но в боевых условиях выяснилось, что реальные показатели станции значительно скромнее. | |||

| + | ||||

| + | В 1938 году фирма ''«GEMA»'' завершила разработку гидролокатора, получившего название ''S-Gerat''<ref>''S-Gerat'' или ''Schallwellengerat'' от ''Schallwellen'' - звуковая волна.</ref>. По принципу действия прибор был аналогичен британскому ''Asdic''. Он работал на частоте 10-15 кГц с частотой следования импульсов до 300 Гц, имел дальность действия порядка нескольких сотен метров и в благоприятных условиях обеспечивал точность по пеленгу порядка 1°, по дальности - около 1%.<ref>В литературе гидроакустическим средствам немецких кораблей даются прямо противоположные оценки, однако: | |||

| + | * факт 1: эсминцы немецкой постройки так и не смогли потопить ни одной подводной лодки противника. | |||

| + | * факт 2: тяжелый крейсер [[Navy:Prinz Eugen (1938)|''Prinz Eugen'']] в ходе [[Navy:Сражение в Датском проливе|боя в Датском проливе]], идя 25-узловой скоростью, с помощью гидроакустических средств достаточно точно обнаруживал крейсера и линкоры англичан еще до визуального контакта.</ref> Первоначально, устройство страдало «детскими болезнями» и их не хватало для оснащения кораблей, эсминцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] получили ''S-Gerat'' уже в ходе постройки или перед вступлением в строй. | |||

| + | ||||

| + | С осени 1940 года, т.е. с начала ввода в строй кораблей [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|типа ''1936A'']], эскадренные миноносцы стали оснащаться радиолокационными станциями<ref>Немецкие радиолокационные станции имели следующие обозначения ''FuMO'' (''Funkmess-Ortung'') - радиодальномер, ''FuMB'' (''Funkmess-Beobachtung'') - пассивный детектор, ''FuME'' (''Funkmess-Erkennung'') - идентификатор «свой-чужой».</ref> ''FuMO-21''. Для их размещения на верхнем мостике позади дальномерной площадки была оборудована небольшая рубка. Станция имела антенную решетку «матрасного» типа размером 4x2 м, рабочую частоту 368 МГц (длина волны 81,5 см) и дальность обнаружения надводной цели около 5,5 миль. Установка массивного радара заставила снять прожектора с мачт и заменить прежние 4-метровые дальномеры 3-метровыми. | |||

| + | ||||

| + | С 1943 года станция ''FuMO-21'' заменялась улучшенными ''FuMO-24'' и ''FuMO-25'' (антенна 6x2 м), однако на ''Z-25'' вскоре вернули старую модель. В конце 1944 - начале 1945 года большая часть уцелевших кораблей была дополнительно оснащена радаром ''FuMO-63 «Hohentwiel-K»'' (частота 556 МГц, длина волны 53,9 см, дальность обнаружения надводной цели около 5 миль, воздушной - от 10 до 40 км в зависимости от высоты полета), устанавливавшимся позади второй трубы вместо прожектора. | |||

| + | ||||

| + | Обязательным радиоэлектронным оборудованием немецких эсминцев были станции радиотехнической разведки, часто называемые пассивными детекторами. К ним относились ''FuMB-3 «Bali»'', ''FuMB-4 «Sumatra»'', ''FuMB-6 «Palau»'', ''FuMB-7 «Timor»'', принимавшие излучение радиолокаторов противника. Они имели дипольные антенны или небольшие антенные решетки, монтировавшиеся на фок-мачте (на уровне прожекторной площадки или «вороньего гнезда») и встроотбоинике мостика. В самом конце войны некоторые эсминцы, вероятно, получили станции ''FuME-2 «Vespe-G»'' системы опознавания «свой-чужой». | |||

| + | ||||

| + | === Вспомогательное оборудование === | |||

| + | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)#Вспомогательное оборудование|l1=Вспомогательное оборудование эскадренных миноносцев типа 1936A/1936A(Mob)}} | |||

| + | [[Файл:Z-31 Pic 14.jpg|350px|thumbnail|right|Носовая часть эсминца ''Z-39''. Якорное устройство.]] | |||

| + | ||||

| + | Электрооборудование немецких эсминцев работало на постоянном токе напряжением 220 В. На эсминцах [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|типа ''1936А'']] в каждом из машинных отделений находилось по турбогенератору производства фирмы ''«AEG»'' мощностью 200 кВт. Для питания корабля при отключенных котлах на эсминцах имелось три дизель-генератора, располагавшихся в ''VIII'' отсеке под помещением вспомогательного котла. В средней надстройке имелся еще один дизель-генератор - аварийный, при этом все генераторы имели мощность по 80 кВт. Таким образом, общая мощность электростанции у кораблей [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A|типа ''1936А'']] достигала 720 кВт - рекордная величина для эсминцев того времени. | |||

| + | ||||

| + | Эсминцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A (Mob)'']] оборудовались двумя рулями (площадью 4,5 м² каждый), установленными в струях винтов, что позволило заметно улучшить маневренность. Рулевых постов было два - основной в ходовой рубке и запасной на средней надстройке. Немцы отказались от традиционных штурвалов - их функцию выполнял поперечный переключатель, нажимая на один из концов которого рулевой замыкал цепь электрической рулевой машины, и руль перекладывался в соответствующую сторону. Аварийное управление могло осуществляться из румпельного отделения при помощи ручного штурвала. Эсминцы оборудовались гирокомпасами системы ''«Anschütz»'', репитеры которых устанавливались на мостике, в ходовой рубке и в постах управления огнем. Магнитные компасы играли роль вспомогательных. | |||

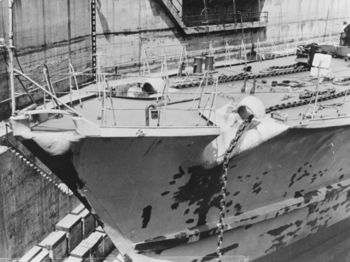

| + | [[Файл:Z-25 15.jpg|500px|thumbnail|right|Эсминец ''Z-25''. о.Борнхольм, Дания, 26 мая 1941 г. ''Современная реконструкция'']] | |||

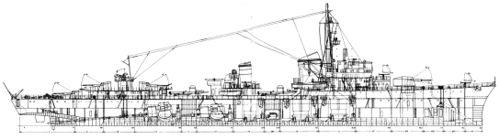

| + | [[Файл:Z-25 02.jpg|500px|thumbnail|right|Эсминец ''Z-25'', 1944 г. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | [[Файл:Z-25 01.jpg|500px|thumbnail|right|Эсминец ''Z-25'', конец 1944 г. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | ||||

| + | Якорное устройство состояло из двух якорей системы Холла весом по 2 т, для выборки которых служили два носовых якорно-швартовых шпиля с приводом от одного электромотора. Кормовой брашпиль с электроприводом использовался для постановки тралов, буксировки и швартовки. | |||

| + | ||||

| + | == Экипаж == | |||

| + | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)#Экипаж|l1=Экипаж эскадренных миноносцев типа 1936A/1936A(Mob)}} | |||

| + | ||||

| + | Экипаж эсминцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A (Mob)'']] по штату состоял 11 офицеров и 332 унтер-офицеров и матросов. По мере усиления зенитного вооружения численность личного состава неизменно росла и к концу достигла 11-15 офицеров и 320-335 матросов. | |||

| + | ||||

| + | == Окраска == | |||

| + | ||||

| + | Как и подавляющее большинство кораблей [[Navy:Вторая мировая война|Второй мировой войны]], немецкие эсминцы не избежали увлечения камуфляжем. Широкое применение камуфляжной окраски на немецких эсминцах началось в 1942 году. Как правило, использовалась двухцветная схема. Сначала поверх прежней средне-серой краски наносились широкие темно-серые или черные клинья, зачастую для создания эффекта «укорачивания» закрашивались оконечности, рисовались ложные буруны. С 1943 году стала применяться двух- или трехцветная окраска в виде сходящихся полос, на флотском жаргоне называемая «зеброй». Однако, среди морских офицеров не было единого мнения относительно полезности камуфляжа и к весне 1944 года большинство, если не все немецкие эсминцы камуфляжа не несли и были полностью перекрашены в светло-серый цвет. | |||

| + | ||||

| + | Для подводной части использовались различные оттенки красного цвета. Козырьки дымовых труб - черные либо белые, палубы - темно-коричневого или темно-серого, ватерлиния - темно-серого цвета. Для опознавания кораблей с воздуха на палубе в носу и корме рисовались белые круги со свастикой. | |||

| + | ||||

| + | == Модернизации == | |||

| + | {{main|Navy:37-мм орудие Flak M42|l1=37-мм/69 автомат M42}} | |||

| + | {{main|Navy:37-мм орудие Flak M43|l1=37-мм/57 автомат М43}} | |||

| + | [[Файл:ZF-2 Draw 01.jpg|300px|thumbnail|left|Счетверенная 20-мм/65 установка ''Vierling''.]] | |||

| + | ||||

| + | В 1941 году фирмой ''«Mauser»'' была разработана очень удачная [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм установка ''Vierling С/38'']]<ref>''Vierling С/38'' - счетверенный автомат образца 1938 года.</ref>, объединявшая четыре [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автомата ''С/38'']]. | |||

| + | {| class="wikitable" align="right" | |||

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | [[Файл:Z-25 03.jpg|200px|frameless|center]] || [[Файл:Z-25 04.jpg|200px|frameless|center]] | |

| |- | |- | |||

| ? | | ''' | + | | colspan="2"| 150-мм башня эсминца ''Z-25''. | |

| ? | |- | + | |} | |

| ? | | ''' | + | При весе 2150 кг установка [[Navy:20-мм орудие Flak 30|''Vierling'']] развивала скорострельность до 880 выстрелов в минуту. Приводы наведения - ручные. Вертикальное наведение - -10°...+90°, горизонтальное - круговое. В 1941 году ''Z-25'' получил [[Navy:20-мм орудие Flak 30|''Vierling'']] на крышу элеваторов кормовой надстройки. В начале 1943 года еще один [[Navy:20-мм орудие Flak 30|''Vierling'']] на носовую надстройку. Одиночные [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматы ''С/38'']] с этих двух позиций были демонтированы. | |

| ? | |- | + | ||

| ? | | ''' | + | [[Файл:ZF-2 Pic 02.jpg|350px|thumbnail|left|Счетверенная 20-мм/65 установка ''Vierling'' в одном из музеев.]] | |

| + | Во время ремонта в сентябре 1942 года, ''Z-25'' получил [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм башню]]. В начале 1944 года радиолокационная станция ''FuMO-21'' была заменена улучшенной ''FuMO-24'', установлены станции радиотехнической разведки ''FuMB-3 «Bali»'', ''FuMB-6 «Palau»''. В середине 1944 года капризную ''FuMO-24'' заменили на старую ''FuMO-21''. | |||

| + | ||||

| + | К середине 1944 года опасность, исходящая со стороны авиации союзников, заставила немцев значительно усилить зенитное вооружение своих кораблей. В это время на вооружение поступили новые автоматы [[Navy:37-мм орудие Flak M42|37-мм/69 ''M42'']] и [[Navy:37-мм орудие Flak M43|37-мм/57 ''М43'']] разработки концерна ''«Rheinmetall-Borsig AG»'', обладавшие существенно улучшенной скорострельностью. Несмотря на близкие баллистические характеристики, оба образца различались конструктивно и не совпадали по боеприпасам. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:37 M42 Pic 10.jpg|300px|thumb|right|Одноствольная установка ''Flak LM/42'' c 37-мм/69 автоматом ''M42'' на средней надстройке эсминца ''Z-39''.]] | |||

| + | Принятый в ноябре 1944 года проект модернизации ''«Barbara»'' предусматривал кардинальное усиление зенитного вооружения эсминцев. Для кораблей [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] предусматривался следующий стандартный набор: четырнадцать [[Navy:37-мм орудие Flak M42|37-мм]] (6×2, 2×1)<ref>Большинство источников утверждают, что спаренные установки были модели [[Navy:37-мм орудие Flak M42|37-мм/69 ''M42'']], а одноствольные - [[Navy:37-мм орудие Flak M43|37-мм/57 ''М43'']]. На схемах размещения вооружения эскадренных миноносцев ''Z-25'', [[Navy:Z-30 (1940)|''Z-30'']], [[Navy:Z-39 (1941)|''Z-39'']], прошедших перевооружение ''«Barbara»'' в полном объеме, приводимых на конец [[Navy:Вторая мировая война|Второй мировой войны]], на надстройках указывают установленные одноствольные [[Navy:37-мм орудие Flak M43|37-мм/57 автоматы ''M43'']] в установках ''LM43''. Однако, произведенное американцами детальное фотографирование попавшего к ним [[Navy:Z-39 (1941)|''Z-39'']] показывает ошибочность данного утверждения. На фотографиях оказывается [[Navy:37-мм орудие Flak M42|37-мм/69 автомат ''M42'']], уверенно идентифицируемый по приемным «рожкам» обоймы, находящимся сверху автомата.</ref>, десять [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм]] (1×4, 3×2) автоматов и четыре установки направляющих для 86-мм неуправляемых ракет ''RAG''(''Raketten Abschuss Genite''). Спаренные [[Navy:37-мм орудие Flak M42|37-мм автоматы]] устанавливались перед мостиком, на штатном месте и вместо [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм орудия]] №3, одинарные - вместо прежних 20-мм одностволок на средней надстройке, [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм спаренные ''LM44'']] ставились на полубаке и крыльях мостика, а [[Navy:20-мм орудие Flak 30|''Vierling'']] оставался на прежнем месте. | |||

| + | ||||

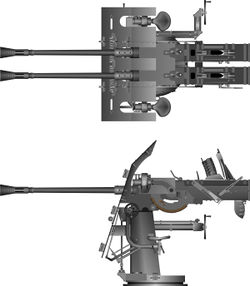

| + | [[Navy:37-мм орудие Flak M42|37-мм/69 автомат ''M42'']] являлся морской версией армейской зенитки ''3.7 cm Flak 36'' с удлиненным стволом. Автоматика орудия работала по принципу отдачи затвора, благодаря чему техническая скорострельность достигала 160-180 выстрелов в минуту, хотя практическая была ниже - 60 выстрелов в минуту, за счет времени на перезарядку. Обойма вмещала 5 патронов, весом по 1,36-1,5 кг. Осколочно-зажигательно-трассирующий снаряд, весом 0,64 кг, имел начальную скорость 845 м/с, дальность стрельбы - 6 400 м при угле возвышения ствола - 45° и досягаемость по высоте - 4 800 м при угле - 85°. Трассер в снарядах горел на протяжении 4 800 м траектории. Одноствольная установка ''Flak LM/42'' весила 1,35 т, спаренная ''Dop. LM/42'' - 1,75 т. Углы вертикального наведения установок - -10°...+90°, горизонтального - 360°. Наведение в обоих плоскостях - ручное. Обе установки, впервые в немецком флоте, снабжались щитом толщиной 6-8 мм. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:37 M42 Draw 03.jpg|250px|thumb|left|Спаренная установка ''Dop. LM/42'' c 37-мм/69 автоматами ''M42''. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | [[Файл:37 M42 Draw 04.jpg|250px|thumb|right|Одноствольная установка ''Flak LM/42'' c 37-мм/69 автоматом ''M42''. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | Автомат [[Navy:37-мм орудие Flak M43|37-мм/57 ''М43'']], разрабатывавшийся одновременно для армии и флота, являлся модификацией 30-мм авиационной пушки ''МК-103'' с 37-мм стволом. В его автоматике использовался принцип отвода пороховых газов. Техническая скорострельность достигала 250 выстрелов в минуту, практическая - до 180. Обойма вмещала 8 патронов, весом по 1,49-1,5 кг. Осколочно-зажигательно-трассирующий снаряд, весом 0,625 кг, имел начальную скорость 820 м/с, дальность стрельбы - 6 500 м при угле возвышения ствола - 45° и досягаемость по высоте - 4 800 м при угле - 90°. Одноствольная установка ''Flak LM43'' весила 1,4 т, спаренная ''Dop. LM44'' - 1,75 т. Углы вертикального наведения установок - -10°...+90°, горизонтального - 360°. Наведение в обоих плоскостях - ручное. | |||

| + | ||||

| + | Интересным представляется устройство спаренной [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм установки ''LM44'']]. Первоначально сконструированная для подводных лодок, установка имела силовое управление с гидравлическими приводами и два [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 автомата ''С/38'']]. Наведение осуществлялось с помощью «джойстика». Вес установки 3 600 кг. Диапазон вертикального наведения -10°...+78°, горизонтального - 360°. Скорость горизонтального наведения - 30°...60° в секунду, вертикального - 30°. Установка имела лобовой щит, толщиной 6-8 мм. | |||

| + | ||||

| + | Из-за тяжелого военного положения Германии программу ''«Barbara»'' не удалось осуществить. Из кораблей [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''1936A/1936A(Mob)'']] в полном объеме работы были проведены только на ''Z-25'', [[Navy:Z-29 (1940)|''Z-29'']] и [[Navy:Z-39 (1941)|''Z-39'']]. К моменту капитуляции, эсминец ''Z-25'' имел следующее вооружение: | |||

| + | [[Файл:Z-39 19.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-39''(''DD-939''). Носовая надстройка с 37-мм автоматами и радиоэлектронным оборудованием. На заднем плане тяжелый крейсер типа ''Baltimore''. Бостон, 11 августа 1945 г.]] | |||

| + | * четыре (1×2+2×1) [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм/48 орудия ''TBtsK C/36'']] - [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм орудие]] №3 было демонтировано. | |||

| + | [[Файл:Z-31 Pic 17.jpg|350px|thumbnail|right|Миноносец ''T-35''. Спаренные 20-мм/65 автоматы в установках ''LM/44''.]] | |||

| + | * двенадцать (4×2+4×1) [[Navy:37-мм орудие Flak M42|37-мм/69 автоматов ''M42'']] - два спаренных на месте [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 полуавтоматов ''SK C/30'']] на средней надстройке, и два спаренных на месте носового [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм счетверенного ''Vierling'']]<ref>Ряд источников приводит сведения, что [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 полуавтоматы ''SK C/30'']] остались на своих местах, на на месте носового [[Navy:20-мм орудие Flak 30|''Vierling'']] стояли одноствольные автоматы [[Navy:37-мм орудие Flak M43|37-мм/57 ''М43'']].</ref>, два одноствольных - на средней надстройке на месте [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 автоматов ''C/38'']], два одноствольных - на кормовой надстройке; | |||

| + | * восемнадцать (2×4+4×2+2×1) [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 автоматов ''C/38'']] - два счетверенных [[Navy:20-мм орудие Flak 30|''Vierling'']] на кормовой надстройке, две спаренных установки [[Navy:20-мм орудие Flak 30|''LM44'']] на палубе бака по бортам у носовой надстройки и пара - на крыльях мостика, одноствольные автоматы [[Navy:20-мм орудие Flak 30|''C/38'']] на баке и за [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150-мм орудием]] №4 на кормовой надстройке; | |||

| + | * восемь (2×4) [[Navy:Торпеды Германии|533-мм торпедных аппаратов]], 8 торпед (запасные не принимались); | |||

| + | * два бомбосбрасывателя, четыре бомбомета, до 30-36 глубинных бомб; | |||

| + | * до 60 [[Navy:Мины Германии|мин]]. | |||

| + | ||||

| + | Тогда же, в начале 1945 года, на ''Z-25'' вместо ''FuMO-21'' установили ''FuMO-25'', а на среднюю надстройку - ''FuMO-63 «Hohentwiel-K»'' вместо прожектора. Вероятно, тогда же эсминец получил станцию ''FuME-2 «Vespe-G»'' системы опознавания «свой-чужой». | |||

| + | ||||

| + | == Служба == | |||

| + | [[Файл:Z-26 04.jpg|350px|thumbnail|right|Эсминцы ''Z-26'', ''Z-27'', легкий крейсер ''Nürnberg''. Балтика, 1941 г.]] | |||

| + | === Действия на различных театрах в 1941 году === | |||

| + | [[Файл:Кельн.jpg|350px|thumbnail|right|Легкий крейсер ''Köln''.]] | |||

| + | ||||

| + | Заканчивавшие курс боевой подготовки ''Z-25'', [[Navy:Z-26 (1940)|''Z-26'']] и [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']] попутно привлекались к выполнению несложных задач по сопровождению ценных судов и подводных лодок в Балтийских проливах, что порой сопровождалось авариями. В мае [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']] столкнулся с [[Navy:U-652 (1941)|''U-652'']] в Данцигской бухте, получив повреждения винтов и правого вала. 26 июня более серьезно пострадал ''Z-25'', находившийся в охранении двух судов и подводной лодки [[Navy:U-561 (1941)|''U-561'']] на переходе из Киля в Берген. Вследствие навигационной ошибки эсминец выскочил на камни у Хёугесунна. Корабль пришлось поставить в док в Бергене, а затем отправить на двухмесячный ремонт в Бремен. | |||

| + | ||||

| + | 21 сентября 1941 года по приказу фюрера был сформировал так называемый Балтийский флот (''Baltenflotte''), командующим которого был назначен вице-адмирал Отто Цилиакс. В его состав вошли линкор [[Navy:Tirpitz (1939)|''Tirpitz'']], тяжелый крейсер [[Navy:Admiral Scheer (1933)|''Admiral Scheer'']], легкие крейсера [[Navy:Nürnberg (1934)|''Nürnberg'']], [[Navy:Köln (1928)|''Köln'']], 8-я флотилия эсминцев (''Z-25'', [[Navy:Z-26 (1940)|''Z-26'']], [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']]) и 2-я флотилия миноносцев ([[Navy:T-2 (1938)|''T-2'']], [[Navy:T-5 (1937)|''T-5'']], [[Navy:T-7 (1938)|''T-7'']], [[Navy:T-8 (1938)|''T-8'']], [[Navy:T-11 (1939)|''T-11'']]). Задачей этого соединения должен был стать срыв гипотетической попытки прорыва в Швецию кораблей Краснознаменного Балтийского флота после ожидавшегося со дня на день падения Ленинграда. В составе северной группы флотилия Пёница (брейд-вымпел на [[Navy:Z-26 (1940)|''Z-26'']]) с 23 сентября находилась на позиции в районе Аландских островов. Однако донесений о выходе советских кораблей не поступало, а после массированных налетов на Кронштадт сама возможность подобной попытки стала сомнительной. Уже 24 сентября [[Navy:Tirpitz (1939)|''Tirpitz'']] и [[Navy:Admiral Scheer (1933)|''Admiral Scheer'']] убыли обратно. Легкие крейсера с эсминцами маневрировали перед устьем Финского заливало 29 сентября, после чего были отозваны в Готенхафен. | |||

| + | ||||

| + | === Действия на Севере в 1941 году === | |||

| + | ''' 8-я флотилия ''' | |||

| + | ||||

| + | Несмотря на малоуспешный опыт использования 6-й флотилии, немецкое морское командование считало, что применение легких сил, в первую очередь эсминцев, на Севере имеет значительные перспективы. Еще в середине октября был создан штаб «Адмирала Арктики» (''«Admiral Nordmeer»'') вице-адмирала Г.Шмундта, которому подчинялись все находившиеся в этих водах легкие силы (эсминцы, миноносцы и торпедные катера), минные заградители и подводные лодки. Среди задач, поставленных перед новым командованием, по-прежнему значилось осуществление набегов на советские коммуникации между Горлом Белого моря и Кольским заливом, а также активная минная война. На масштабах последней хотелось бы остановиться особо. Немецкие штабисты планировали постановку двух заграждений в районе мыса Канин Нос (заграждения «Синус») и восьми на прибрежном фарватере вдоль побережья Кольского полуострова (заграждения «Кюзель»; часть из них должны были поставить «шнелльботы»). Для реализации этих замыслов требовалось от 1200 до 1400 мин ЕМС и ТМА, которых на Севере у немцев в тот момент не было. Постановщики и мины начали поступать только в начале декабря, конкретно в виде 8-й флотилии эсминцев (капитан-цур-зее Г.Пёниц). | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Z-25 06.jpg|350px|thumbnail|right|Эсминец ''Z-25''.]] | |||

| + | Две первых попытки флотилии оторваться от родных баз, предпринятых в начале ноября, разбились о мелкие поломки и аварии. Из-за этого же подразделение проделало путь от немецких портов до Тромсё двумя группами: флагманский [[Navy:Z-26 (1940)|''Z-26'']] и [[Navy:Z-24 (1940)|''Z-24'']] с 9 по 21 ноября, [[Navy:Z-23 (1939)|''Z-23'']], ''Z-25'' и [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']] с 24 ноября по 6 декабря. 10-12 декабря эсминцы перешли в Киркенес, причем на борту трех из них транспортировалось по 50 мин. В порту мины выгрузили, поскольку было решено, что в свой первый поход недостаточно подготовленные экипажи кораблей пойдут в обычном варианте. | |||

| + | ||||

| + | Целью набеговой операции «Цанге», в которую эсминцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob)|типа ''Narvik'']] вышли в 19.05 16 декабря, являлись союзные конвои и советское прибрежное судоходство между Горлом Белого моря и Иокангой. Уже спустя 50 минут после выхода на [[Navy:Z-26 (1940)|''Z-26'']] выявились неполадки в левой турбине, что вынудило его вернуться в порт. Пёниц перенес свой брейд-вымпел на ''Z-25'', теперь единственный корабль с действующей радиолокационной станцией. За вечер и ночь флотилия скрытно достигла района в 100 милях северо-западнее м. Канин Нос. Здесь в 9.47 17 декабря эсминцы развернулись в завесу, и пошли в южном направлении, углубляясь в горло Белого моря. Около 16.30, когда флотилия достигла побережья Кольского полуострова в 14 милях северо-восточнее м. Большой Городецкий, прямо по курсу были замечены две вспышки, а при помощи шумопеленгаторной станции - шум винтов слева по борту. Условия видимости оставляли желать много лучшего из-за сильной пурги и мрака полярной ночи, тем не менее, корабли флотилии легли на курс сближения и развили скорость 23 узла. Тем временем ''Z-25'' включил радар и обнаружил две цели на дистанции 3750 м, по-прежнему не наблюдаемые невооруженным глазом. Наконец, в 17.03 с [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']] заметили пару боевых кораблей, которые первоначально были приняты за советские эсминцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа «Гневный» проекта 7|типа «Г»]] (так в немецких документах назывались [[Navy:Эскадренные миноносцы типа «Гневный» проекта 7|«семерки»]]), но они сразу же скрылись в заряде. Лишь повторное включение радара помогло возобновить контакт к 17.21. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Грозный в походе.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец «Грозный».]] | |||

| + | [[Файл:ЭМ Сокрушительный.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец «Сокрушительный».]] | |||

| + | На самом деле перед немцами оказались британские тральщики ''HMS Speedy'' и ''HMS Hazard'', которые вели поиск подлодок впереди по курсу прибывающего союзного конвоя [[Navy:Конвой PQ-6|''PQ-6'']]. Только спустя 11 минут после уточнения характера цели Пёниц дал разрешение на открытие огня каждому эсминцу самостоятельно - управлять боем централизовано в таких условиях было невозможно. В 17.28 и 17.30 [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']] последовательно выпустил торпеды из обоих аппаратов, вслед за чем в 17.35 последовал трехторпедный залп с ''Z-25''. Из-за обмерзания клапанов системы стрельбы сжатым воздухом, эсминцам удалось направить в противника только пять и одну торпеду соответственно. В 17.36 все четыре немецких корабля с дистанции 2800 м открыли артиллерийский огонь, на который тральщики почти сразу ответили. Одновременно англичане поставили дымзавесу и отвернули, благодаря чему избежали попаданий торпед. Впрочем, это не помешало командиру ''Z-25'' утверждать, что один из его «угрей» все-таки достиг цели. Бой продлился всего 13 минут, за которые немцы успели сделать всего по четыре залпа. Четыре 150-мм снаряда, попавшие в ''HMS Speedy'', вызвали незначительные разрушения, вывели из строя кормовое 102-мм орудие и ранили двух моряков. Второй британский тральщик остался и вовсе не поврежденным. В 17.48 снежная мгла окончательно разъединила противников. Пёниц отказался от поиска и преследования и поспешно покинул район боя. Надо заметить, что эта спешка не оказалась излишней - вызванные из Кольского залива британский крейсер [[Navy:HMS Kent (1926)|''HMS Kent'']], советские эскадренные миноносцы [[Navy:Грозный (1936)|«Грозный»]] и [[Navy:Сокрушительный (1937)|«Сокрушительный»]] не успели перехватить противника. В 16.00 18 декабря флотилия прибыла в Тромсё. В рапорте о результатах операции «Цанге» Пёниц доложил о предположительном потоплении одного из «советских эсминцев» и вероятном повреждении второго. | |||

| + | ||||

| + | Даже такой непродолжительный поход вызвал необходимость в проведении ряда ремонтных работ, для которого флотилия перешла в Нарвик. 26-28 декабря эсминцы, за исключением [[Navy:Z-26 (1940)|''Z-26'']], выходили наперехват британских кораблей, высадивших десанты на Лофотенские острова, но прибыли в район слишком поздно. В начале января обнаружились дефекты линии вала на [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']], вследствие чего единственную минную постановку по планам 1941 года эсминцы выполнили втроем - [[Navy:Z-23 (1939)|''Z-23'']] и [[Navy:Z-24 (1940)|''Z-24'']] в охранении ''Z-25'' в ночь на 14 января выставили заграждение «Кюзель 1» (100 мин ''ЕМС'') в Горле Белого моря в районе м. Острые Лудки. Сама постановка была осуществлена скрытно, но успеха не имела. Уже 22-го числа того же месяца береговой пост СНиС зафиксировал семь самовзрывов мин, вызванных по всей вероятности торошением льда. В штабе СФ этот факт сопоставили с набегом 17 декабря и решили провести контрольное траление прибрежного фарватера. В ходе него были вытралены три ЕМС, после чего фарватер открыли. Тем не менее, при проводке очередного конвоя 23 февраля мина взорвалась в параване эсминца [[Navy:Валериан Куйбышев (1925)|«Куйбышев»]], после чего ему пришлось два месяца ремонтироваться. Из-за тяжелой ледовой обстановки окончание траления отложили на весну, а затем из-за нехватки тральщиков на лето, но уже в июне и июле здесь не удалось обнаружить ни одной мины - все они были либо раздавлены льдами, либо сорваны течением. | |||

| + | ||||

| + | Дальнейшие минно-заградительные акции оказались сорваны по вине самих же немецких моряков. 19 января при постановке на якорь в гавани Киркенеса в условиях тумана [[Navy:Z-24 (1940)|''Z-24'']] выскочил носом на камни, а затем, словно этого было мало, получил таранный удар в корму от шедшего следом [[Navy:Z-23 (1939)|''Z-23'']]. Теперь в строю остался только ''Z-25'', который сопроводил поврежденные систершипы на ремонт в Германию. [[Navy:Z-26 (1940)|''Z-26'']] и [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']] ушли туда еще раньше. На этом первая часть эпопеи «церштереров» на Севере закончилась. | |||

| + | ||||

| + | === [[Navy:Операция «Цербер»|Операция ''Cerberus'']] === | |||

| + | {| class="wikitable" | |||

| |- | |- | |||

| ? | + | ! Состав сил, участвовавших в операции ''Cerberus'' (11-13 февраля 1942 года) | ||

| |- | |- | |||

| ? | | ''' | + | | Линейные корабли [[Navy:Scharnhorst (1936)|''Scharnhorst'']] (вице-адмирал Циллиакс), [[Navy:Gneisenau (1936)|''Gneisenau'']]<br />Тяжелый крейсер [[Navy:Prinz Eugen (1938)|''Prinz Eugen'']]<br />Эскадренные миноносцы [[Navy:Z-29 (1940)|''Z-29'']] (капитан-цур-зее Бей), [[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4 Richard Beitzen'']] (капитан-цур-зее Бергер), [[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5 Paul Jacobi'']], [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7 Hermann Schoemann'']], [[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14 Friedrich Ihn'']], ''Z-25''<br />2-я флотилия миноносцев (корветтен-капитан Эрдман): [[Navy:T-2 (1938)|''T-2'']], [[Navy:T-4 (1938)|''T-4'']], [[Navy:T-5 (1937)|''T-5'']], [[Navy:T-11 (1939)|''T-11'']]<br />3-я флотилия миноносцев (корветтен-капитан Вильке): [[Navy:T-12 (1939)|''T-12'']], [[Navy:T-13 (1939)|''T-13'']], [[Navy:T-15 (1939)|''T-15'']], [[Navy:T-16 (1939)|''T-16'']], [[Navy:T-17 (1940)|''T-17'']]<br />5-я флотилия миноносцев (фрегаттен-капитан Шмидт): [[Navy:Jaguar (1928)|''Jaguar'']], [[Navy:Falke (1926)|''Falke'']], [[Navy:Iltis (1927)|''Iltis'']], [[Navy:Kondor (1926)|''Kondor'']], [[Navy:Seeadler (1926)|''Seeadler'']] | |

| |} | |} | |||

| + | [[Файл:Z-25 07.jpg|350px|thumbnail|right|Эсминец ''Z-25''.]] | |||

| ? | + | В конце января 1942 года, после полугодового отсутствия, немецкие эсминцы вновь появились во французских водах. На этот раз визит оказался кратковременным и был связан с подготовкой операции ''Cerberus'' («Церберус» - цербер) - перебазирования тяжелых кораблей (линкоры [[Navy:Scharnhorst (1936)|''Scharnhorst'']] и [[Navy:Gneisenau (1936)|''Gneisenau'']], тяжелый крейсер [[Navy:Prinz Eugen (1938)|''Prinz Eugen'']]) из Бреста в Германию. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | К моменту составления плана операции Начальник эсминцев располагал всего 11 боеготовыми кораблями, пять из которых находились в Киркенесе и не могли быть задействованы. 5-я флотилия капитана-цур-зее Бергера ([[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4 Richard Beitzen'']], [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7 Hermann Schoemann'']], [[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5 Paul Jacobi'']] и [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8 Bruno Heinemann'']]) вышла из Киля вечером 24 января. Погода была отвратительной: море штормило, температура опустилась ниже нуля, эсминцы страдали от обледенения. На [[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5 Paul Jacobi'']] ударами волн была повреждена носовая оконечность, вынудив его зайти для экстренного ремонта в Роттердам. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | [[Файл:Scharnhorst_bw.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный корабль ''Scharnhorst''.]] | ||

| + | [[Файл:Scharnhorst_bw.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный корабль ''Gneisenau''.]] | |||

| + | [[Файл:PRINZ EUGEN 012.JPG|350px|thumbnail|left|Тяжелый крейсер ''Prinz Eugen'', 1945 г.]] | |||

| + | Вечером 25 января флотилия вошла в Дуврский пролив, двигаясь 18-узловым ходом примерно в 20 милях от бельгийского побережья. В 21.13, когда эсминцы находились у Остенде, в районе носовых погребов [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8 Bruno Heinemann'']] прогремел сильный взрыв. Вышли из строя котельные отделения №1 и №2, были заклинены носовые 127-мм орудия, затоплено несколько отсеков, вызвав дифферент на нос около 1,5 м. Корабль выкатился из строя и потерял ход. Флагманский [[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4 Richard Beitzen'']] развернулся, чтобы оказать помощь, но сигнал «Мины» заставил его держаться подальше. От акустиков поступило сообщение о находящихся поблизости быстроходных целях, предположительно - торпедных катерах, поэтому капитан-цур-зее Бергер приказал командиру [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8 Bruno Heinemann'']] корветтен-капитану Аль-бертсу оставить корабль. Вскоре раздался второй взрыв, носовая оконечность эсминца была оторвана, и он затонул с креном на правый борт. К счастью, не произошло детонации боезапаса. Спасательная операция завершилась в 23.25. К тому времени [[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4 Richard Beitzen'']] принял 200 уцелевших членов экипажа (5 из них позже скончались), [[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5 Paul Jacobi'']] - 34, вместе с кораблем погибло 93 человека. Как было установлено, [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8 Bruno Heinemann'']] стал жертвой донных мин, выставленных британской авиацией. | |||

| ? | + | [[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4 Richard Beitzen'']], [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7 Hermann Schoemann'']] и [[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5 Paul Jacobi'']], нагнавший флотилию в Гавре, прибыли в Брест без дальнейших инцидентов. Спустя несколько дней к ним присоединились [[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14 Friedrich Ihn'']], ''Z-25'' и [[Navy:Z-29 (1940)|''Z-29'']]. | ||

| ? | ''' | + | [[Navy:Scharnhorst (1936)|''Scharnhorst'']] (флаг вице-адмирала Ци-лиакса), [[Navy:Gneisenau (1936)|''Gneisenau'']] и [[Navy:Prinz Eugen (1938)|''Prinz Eugen'']] вышли из Бреста поздней ночью 11 февраля. Эсминцы образовали внутреннее кольцо охранения. Впереди шел [[Navy:Z-29 (1940)|''Z-29'']] под брейд-вымпелом капитана-цур-зее Бея, ''Z-25'' и [[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5 Paul Jacobi'']] находились на правом, [[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4 Richard Beitzen'']], [[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14 Friedrich Ihn'']] и [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7 Hermann Schoemann'']] - на левом фланге походного ордера. Около 10 часов утра, когда эскадра миновала меридиан устья Сены, к ней присоединились 2-я и 3-я флотилии миноносцев, вышедшие соответственно из Гавра и Шербура. Они заняли места в ордере, образовав внешний периметр охранения. Миноносцы 5-й флотилии из Дюнкерка присоединились к эскорту у мыса Гри-Не. | |

| + | ||||

| + | Это случилось в 13.20, уже после завершения первого налета торпедоносцев, при отражении которого неплохо проявили себя эсминцы. Благодаря обновленному зенитному вооружению, им удалось сбить минимум три из шести [[Navy:Fairey Swordfish|''Swordfish'']] коммандера Эсмонда. При этом [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7 Hermann Schoemann'']] около 12.50 случайно пострадал от огня собственных «мессершмиттов», пикировавших на самолеты противника. В корму эсминца попало порядка полусотни 20 мм снарядов. | |||

| + | ||||