SandBox5

| Версия 08:39, 21 декабря 2023 | Текущая версия на 13:11, 30 апреля 2024 | |||

не показано 46 промежуточных версии этого же участника | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | ||||

| {{Тип корабля | {{Тип корабля | |||

| ? | | Название типа = | + | | Название типа = Линейные корабли типа ''Nelson'' | |

| ? | | Картинка = | + | | Картинка = HMS_Nelson_loc_unknown.jpg | |

| ? | | Служба = | + | | Служба = Великобритания | |

| ? | | Предшественники = | + | | Предшественники = Линейные крейсера [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']] | |

| | Дочерние типы = | | Дочерние типы = | |||

| <!-- Постройка и служба --> | <!-- Постройка и служба --> | |||

| ? | | Заказано = | + | | Заказано = 2 | |

| ? | | Построено = | + | | Построено = 2 | |

| ? | | Годы постройки = | + | | Годы постройки = 1922-1927 | |

| ? | | Годы службы = | + | | Годы службы = 1927-1947 | |

| ? | | Место строительства = '' | + | | Место строительства = ''«Armstrong»'', Эльсвик {{Флаг|Великобритания|ВМС|20px}}<br />''«Cammell Laird»'',<br /> Биркинхед{{Флаг|Великобритания|ВМС|20px}} | |

| <!-- Общие данные --> | <!-- Общие данные --> | |||

| ? | | Водоизмещение = | + | | Водоизмещение = 33 300 | |

| ? | | ВодоизмещениеПолн = | + | | ВодоизмещениеПолн = 38 400 | |

| ? | | Длина = | + | | Длина = 216,55 | |

| ? | | Ширина = | + | | Ширина = 32,33 | |

| ? | | Осадка = | + | | Осадка = 8,60/. | |

| ? | | Энергетическая установка = | + | | Энергетическая установка = 2 {{comment|ТЗА|Турбозубчатый агрегат}} ''«Brown-Curtis»''<br />8 {{comment|ПК|Паровой котел}} Адмиралтейского типа<br />45 000 л.с. | |

| ? | | Скорость хода = | + | | Скорость хода = 23 | |

| ? | | Дальность плавания = | + | | Дальность плавания = 7000 (16)<br />14 500 (10) | |

| <!-- Экипаж --> | <!-- Экипаж --> | |||

| ? | | Общая численность = | + | | Общая численность = 1314 | |

| ? | | Офицеры = | + | | Офицеры = | |

| | Мичманы = | | Мичманы = | |||

| ? | | Матросы = | + | | Матросы = | |

| <!-- Бронирование --> | <!-- Бронирование --> | |||

| ? | | Пояс = | + | | Пояс = 330-356 | |

| | Борт = | | Борт = | |||

| ? | | Палуба = | + | | Палуба = 159-95 | |

| ? | | Траверз нос = | + | | Траверз нос = 305-203 | |

| ? | | Траверз корма = | + | | Траверз корма = 254-102 | |

| ? | | Барбеты = | + | | Барбеты = 381-305 | |

| ? | | Башни = | + | | Башни = | |

| ? | | башня лоб = | + | | башня лоб = 406 | |

| ? | | башня бок = | + | | башня бок = 280-229 | |

| ? | | башня тыл = | + | | башня тыл = 229 | |

| ? | | башня крыша = | + | | башня крыша = 184 | |

| ? | | Боевая рубка = | + | | Боевая рубка = 356-165 | |

| ? | | Румпельное отделение = | + | | Румпельное отделение = 102-108 | |

| <!-- Вооружение --> | <!-- Вооружение --> | |||

| | Вооружение = | | Вооружение = | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| | Артиллерия главного калибра | | Артиллерия главного калибра | |||

| ? | | | + | | 3×3 — [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудий ''Mark I'']] | |

| }} | }} | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| ? | | | + | | Противоминная артиллерия | |

| ? | | | + | | 6×2 — [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудий ''Mark XXII'']] | |

| ? | + | |||

| }} | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | | Универсальная артиллерия | |||

| + | | 6×1 — [[Navy:120-мм орудие QF Mark VII|120-мм/40 орудий ''Mark VIII'']] | |||

| + | | 8×1 — [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|40-мм/39 автоматов ''Mark II'']] | |||

| + | | 4×1 — [[Navy:47-мм орудие Hotchkiss|47-мм/40 салютных орудий ''«Hotchkiss» Mark I'']] | |||

| + | }} | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| | Минно-торпедное вооружение | | Минно-торпедное вооружение | |||

| ? | | | + | | 2×1 — [[Navy:Торпеды Великобритании|622-мм торпедных аппарата]], 10 торпед | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| }} | }} | |||

| ? | | Построенные корабли = | + | | Построенные корабли = [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] {{Корабль_WoWS}}<br />[[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] | |

| }} | }} | |||

| <onlyinclude> | <onlyinclude> | |||

| {{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||

| ? | | pic = | + | | pic = Ship_PBSB517_Nelson.png | |

| ? | | content = ''' | + | | content = '''Линейные корабли типа ''Nelson''''' (рус. «Нельсон») — серия из двух [[Navy:Линейный корабль|линейных кораблей]] [[Navy:ВМС Великобритании|ВМС Великобритании]]. Первые [[Navy:Линейный корабль|линейные корабли]], построенные в соответствии [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|Вашингтонским военно-морским соглашением 1922 года]]. Корабли принимали активное участие в морских операциях [[Navy:ВМС Великобритании|ВМС Великобритании]] в ходе [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войны]]. После окончания боевых действий выведены из состава флота и сданы на слом в 1948 году.}} | |

| </onlyinclude> | </onlyinclude> | |||

| == Общие сведения == | == Общие сведения == | |||

| ? | ||||

| ? | + | Линкоры [[Navy:Линейные корабли типа Nelson|типа ''Nelson'']], построенные в рамках [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|Вашингтонского военно-морского договора]], представляли собой на то время самые мощные линейные корабли [[Navy:ВМС Великобритании|Британского флота]]. Линкоры [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] и [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] удачно сочетали в себе как оборонительные, так и наступательные характеристики. Единственным существенным недостатком кораблей [[Navy:Линейные корабли типа Nelson|типа ''Nelson'']] была небольшая скорость хода, которая к началу [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войны]] стала причиной их морального устаревания на фоне быстроходных линкоров, строящихся всеми ведущими морскими державами. Впрочем, тяжелые снаряды [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] если и не утопили [[Navy:Bismarck (1939)|''Bismarck'']], то окончательно вывели его из строя... Затем тяжелые «чемоданы» [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] и [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] оказались очень полезны при поддержке высадки десантов. | ||

| == История создания == | == История создания == | |||

| + | === Предшественники === | |||

| + | [[Файл:HMS Hood 043.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный крейсер ''HMS Hood'', 17 марта 1924 г.]] | |||

| + | [[Файл:Nelson 04a.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный корабль ''USS Colorado''. Бремертон, 9 февраля 1942 г.]] | |||

| + | ||||

| + | Имея огромный линейный флот, Англия с определенного момента перестала закладывать новые корабли этого класса - в конце 1918 года в постройке находился лишь линейный крейсер [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']]. Постройка трех однотипных кораблей - ''HMS Anson'', ''HMS Howe'', ''HMS Rodney'', была приостановлена 9 марта 1917 года, а 17 марта 1919 года заказы на эту троицу окончательно аннулировали. Тем временем Соединенные Штаты и Япония, бывшие союзники, а теперь все более явные соперники Англии, приступили к реализации амбициозных кораблестроительных программ. Если бы они были выполнены, от британского господства на море не осталось бы и следа. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Nelson 05.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный крейсер ''USS Lexington''. Модель.]] | |||

| + | Все началось еще в разгар [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]]. В 1916 году Конгресс США одобрил программу строительства для американского флота десяти линкоров и шести линейных крейсеров<ref>Предполагалась постройка четырех линкоров [[Navy:Линейные корабли типа Colorado|типа ''Colorado'']] (32 800 т, 8 — 406-мм и 12 — 127-мм орудий, скорость 21 узел), шести [[Navy:Линейные корабли типа South Dakota (1920)|типа ''South Dakota'']] (43 200 т, 12 — 406-мм и 16 — 152-мм орудий, скорость 23 узла) и шесть линейных крейсеров [[Navy:Линейные крейсера типа Lexington|типа ''Lexington'']] (43 500 т, 8 — 406-мм и 16 — 152-мм орудий, скорость 33 узла). Линкоры [[Navy:Линейные корабли типа Colorado|типа ''Colorado'']] были заложены в период с 1917 по 1920 гг., начало постройки линейных крейсеров [[Navy:Линейные крейсера типа Lexington|типа ''Lexington'']] было намечено на 1920 год, линкоров [[Navy:Линейные корабли типа South Dakota (1920)|типа ''South Dakota'']] - на 1921 год.</ref>. В том же году началось финансирование строительства четырех первых линкоров этой программы - [[Navy:Линейные корабли типа Colorado|типа ''Colorado'']], и уже в апреле следующего года состоялась закладка первого из них. Вступление США в войну только приостановило реализацию этой программы, и еще до окончания войны морское министерство начало строить планы о расширении имеющейся программы 1916 года. Уже в октябре 1918 года на рассмотрение Конгресса было выдвинуто предложение об удвоении прежней программы, то есть речь шла о постройке дополнительных десяти линкоров и шести линейных крейсеров. В основу доктрины закладывалась возможность на ведение войны с Японией и Великобританией - как порознь, так и одновременно<ref>С учетом еще не расторгнутого англо-японского союзного договора 1902 г.</ref>. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Nelson 06a.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный корабль ''IJN Kaga''. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | [[Файл:Nelson 03a.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный корабль ''IJN Nagato'', 1930-е гг. ''Колоризированное фото'']] | |||

| + | Япония, встревоженная возможным усилением американского флота, который с некоторого момента рассматривался как потенциальный противник, не осталась безучастной. После принятия американским Конгрессом Программы 1916 года японский Парламент одобрил так называемую программу «8+8», рассчитанную на 10 лет и предусматривавшую создание линейного флота из восьми линкоров и восьми линейных крейсеров. К реализации этой программы Япония приступила, не дожидаясь окончания [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]] - в августе 1917 года был заложен [[Navy:IJN Nagato (1919)|''IJN Nagato'']], а в июне следующего года - однотипный [[Navy:IJN Mutsu (1920)|''IJN Mutsu'']]<ref>Линкоры [[Navy:Линейные корабли типа Nagato|типа ''Nagato'']] имели [[Navy:Водоизмещение|водоизмещение]] 32 700 т, 8 — 406-мм и 18 — 140-мм орудий, скорость 26,75 узла.</ref>. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Nelson 09.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный корабль типа ''Kii'', проект 1921 г. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | В рамках 1918 финансового года заказали еще два линкора - [[Navy:IJN Tosa (1921)|''IJN Tosa'']] и [[Navy:IJN Kaga (1921)|''IJN Kaga'']]<ref>Линкоры [[Navy:Линейные корабли типа Tosa|типа ''Tosa'']] являлись увеличенной версией кораблей [[Navy:Линейные корабли типа Nagato|типа ''Nagato'']], имели [[Navy:Водоизмещение|водоизмещение]] 38 500 т, 10 — 406-мм и 20 — 140-мм орудий, скорость 26,5 узла.</ref>, закладка которых состоялась в феврале и июле 1920 года. В 1919 и 1920 годах были заказаны по два линейных крейсера [[Navy:Линейные крейсеры типа Amagi|типа ''Amagi'']] (заложены в 1920 и 1921 годах)<ref>[[Navy:Водоизмещение|Водоизмещение]] — 40 000 т, 10 — 406-мм и 16 — 140-мм орудий, скорость 30 узлов.</ref>. Затем предполагалось заложить еще четыре практически таких же линейных крейсера [[Navy:Линейные корабли типа Kii (1921)|проекта ''Kii'']]. На последующих четырех линейных кораблях [[Navy:Линейные корабли типа Number 13 (1922)|проекта ''№13'']] программы японцы предполагали перейти на 457-мм калибр артиллерии<ref>[[Navy:Водоизмещение|Водоизмещение]] — 41 400 т, 8 — 457-мм и 16 — 140-мм орудий, скорость 30 узлов.</ref>, что обеспечивало им превосходство над американскими кораблями, проекты которых к этому моменту уже были утверждены и частично находилась в постройке. Выполнение программы «8+8» позволяло японскому флоту не только численно сравняться с американским, но и качественно превзойти его. | |||

| + | ||||

| + | В этих условиях у Англии не оставалось иного выбора, как включиться в новый виток гонки морских вооружений. В 1919-1921 годах в Адмиралтействе было разработано множество проектов линейных кораблей и крейсеров. В итоге, к постройке были приняты линейный крейсер [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']] и линейный корабль [[Navy:Линейные корабли типа N3|проекта ''«N-3»'']]. | |||

| + | ||||

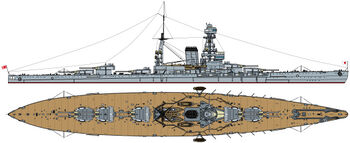

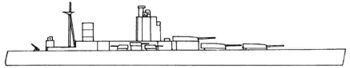

| + | [[Файл:Nelson 01.jpg|500px|thumbnail|right|Линейный крейсер проекта ''«G-3»'', ноябрь 1921 г.]] | |||

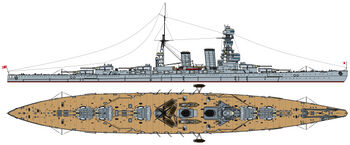

| + | [[Файл:Nelson 02a.jpg|500px|thumbnail|right|Линейный корабль типа ''«N-3»'', ноябрь 1921 г.]] | |||

| + | Линейного крейсер [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']] имел [[Navy:Водоизмещение|водоизмещение]] 48 000 т, вооружение 3×3 — 406-мм, 8×2 — 152-мм и 6х1 — 120-мм зенитных орудий, бронирование: 356 мм [[Navy:Броневой пояс|пояс]] и 178-203 мм палубу, скорость хода 31-32 узла. Размеры не лимитировались, и единственным ограничением, стоящим перед конструкторами, стала возможность прохода кораблем Панамского и Суэцкого каналов. Несмотря на относительную свободу, для достижения заявленных характеристик пришлось прибегнуть к ряду нестандартных решений - так, впервые в мире вся артиллерия ГК была сконцентрирована в носовой части, что позволило сократить длину броневой цитадели. Бронирование, впервые в английском флоте, выполнялось по схеме «все или ничего». Заказ на постройку четырех крейсеров [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|типа ''«G-3»'']] разместили 21 октября 1921 г., однако до закладки дело так и не дошло. | |||

| + | ||||

| + | Вторым проектом был линейный корабль [[Navy:Линейные корабли типа N3|типа ''«N-3»'']] [[Navy:Водоизмещение|водоизмещением]] 48 500 т, вооружением 3×3 — 457-мм, 8×2 — 152-мм и 6×1 — 120-мм зенитных орудий, бронированием: 381 мм [[Navy:Броневой пояс|пояса]] и 203 мм палубы, скоростью хода 23-23,5 узла. Линкор был на 10 м короче крейсера и имел более полные обводы. При этом архитектура обоих проектов была схожа - отличие составляло лишь в том, что линейный крейсер [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']] имел две [[Navy:Труба дымовая|дымовые трубы]], а линейный корабль [[Navy:Линейные корабли типа N3|проекта ''«N-3»'']] - [[Navy:Труба дымовая|одну]]. | |||

| + | ||||

| + | 12 ноября 1921 года в Вашингтоне началась [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|конференция по ограничению морских вооружений]]. Неделю спустя, 18 ноября, все работы по проектированию и подготовке к постройке линейных крейсеров [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']] приостановили, а в соответствии с итоговым документом конференции 13 февраля 1922 года заказ на их постройку аннулировали. | |||

| + | ||||

| === Предпосылки к созданию === | === Предпосылки к созданию === | |||

| + | [[Файл:Nelson 11.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный корабль ''IJN Mutsu''. Китай, 1937 г.]] | |||

| ? | + | Одним из поводов для недовольства японцами промежуточных результатов [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|Вашингтонской военно-морской конференцией 1922 года]], хотя и выглядевшим незначительно на остальном фоне, стала необходимость сдачи на слом уже законченного постройкой линкора [[Navy:IJN Mutsu (1920)|''IJN Mutsu'']]. | ||

| ? | + | [[Файл:Nelson 08.jpg|350px|thumbnail|left|Спуск на воду линкора ''USS Washington'' типа ''Colorado''. Нью-Йорк, 1 сентября 1921 г. Постройка корабля прекращена согласно условиям Вашингтонского договора.]] | ||

| ? | [[Файл: | + | В случае его сохранения Япония становилась обладательницей сразу двух линкоров с 406-мм артиллерией<ref>Реальный калибр орудий модели [[Navy:410-мм орудие 3rd Year Type|''41 cm/45 3th Year Type'']] линейных кораблей [[Navy:Линейные корабли типа Nagato|типа ''Nagato'']] составлял 410 мм.</ref> (у США - один, у Англии - ни одного). Начался торг - японцы предлагали заменить предназначенный к сдаче на слом [[Navy:IJN Mutsu (1920)|''IJN Mutsu'']] на устаревший дредноут [[Navy:IJN Settsu (1911)|''IJN Settsu'']]. Тем самым общее число сдаваемых этой страной линкоров оставалось неизменным. С таким предложением неожиданно согласились представители США, поскольку «прецедент с [[Navy:IJN Mutsu (1920)|''IJN Mutsu'']] позволял им на законных основаниях настаивать на достройке двух линкоров, однотипных [[Navy:USS Maryland (1920)|''USS Maryland'']] - находящихся в 80% готовности головной [[Navy:USS Colorado (1921)|''USS Colorado'']] и [[Navy:USS West Virginia (1921)|''USS West Virginia'']]<ref>По иронии судьбы, жертвой [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|Вашингтонского договора]] стал четвертый корабль этой серии - [[Navy:USS Washinghton (1921)|''USS Washinghton'']].</ref>. Взамен США обязывалось сдать на слом два старых дредноута - [[Navy:USS Delaware (1909)|''USS Delaware'']] и [[Navy:USS North Dakota (1909)|''USS North Dakota'']]. | |

| ? | + | [[Файл:Nelson 10.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный корабль ''USS West Virginia''. Сан-Франциско, 1934 г.]] | ||

| + | Если британская делегация еще готова была примириться с наличием во флотах своих соперников по одному линкору с 406-мм артиллерией, то перспектива столкнуться с двумя японскими и тремя американскими кораблями Англию устроить не могла ни при каких обстоятельствах. Упорство Четфилда не удавалось сломить до тех пор, пока не был достигнут следующий компромисс - в обмен на сохранение Японией [[Navy:IJN Mutsu (1920)|''IJN Mutsu'']] и достройкой США [[Navy:USS Colorado (1921)|''USS Colorado'']] и [[Navy:USS West Virginia (1921)|''USS West Virginia'']], Англия получала возможность построить два новых линейных корабля [[Navy:Водоизмещение|водоизмещением]] не более 35 000 т и с орудиями калибра не более 406 мм. После их постройки Англия дополнительно сдает на слом четыре старых линкора (три [[Navy:Линейные корабли типа King George V (1911)|типа ''King George V'']] и один [[Navy:Линейные корабли типа Orion|типа ''Orion'']]). | |||

| ? | + | === Разработка === | ||

| ? | + | В то время как в Вашингтоне продолжалась [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|конференция]], в Департаменте кораблестроения напряженно трудились над разработкой линейного корабля [[Navy:Линейные корабли типа N3|проекта ''«N-3»'']]. Сведения о том, что на конференции [[Navy:Водоизмещение|водоизмещение]] будет ограничено настолько, что [[Navy:Линейные корабли типа N3|проект ''«N-3»'']] окажется «вне закона», по неофициальным каналам уже поступили в Адмиралтейство, но до поры до времени было решено не предпринимать какие-либо действия. Лишь когда на конференции официально были объявлены предложения США о лимите [[Navy:Водоизмещение|водоизмещения]] в 35 000 т, Д'Эйнкорт получил задание подготовить проект линейного крейсера, соответствующий этим условиям. Видимо, работы в этом направлении негласно уже велись, поскольку довольно быстро были подготовлены два проекта - ''«F-2»'' и ''«F-3»'' (с двухорудийными и трехорудийными башнями соответственно) с [[Navy:381-мм орудие Mark (II)|381-мм/50 орудиями]] главного калибра<ref>Существовало в виде эскизного проекта.</ref>. 30 ноября эскизы и спецификации представили Адмиралтейству на рассмотрение. | ||

| + | {| class="wikitable collapsible collapsed" | |||

| + | |- | |||

| + | !colspan="3"|Технические данные проектов ''«F-2»'' и ''«F-3»'' | |||

| + | |- | |||

| + | | Проект || ''«F-2»'' || ''«F-3»'' | |||

| + | |- | |||

| + | | Водоизмещение стандартное, т || 35 000 || 35 000 | |||

| + | |- | |||

| + | | Размерения, м:<br /> длина между перпендикулярами<br /> длина наибольшая<br /> ширина максимальная<br /> осадка || <br />219,6<br />231,8<br />32,33<br />8,69 || <br />213,5<br />225,7<br />32,33<br />8,69 | |||

| + | |- | |||

| + | | Весовые нагрузки, т:<br /> корпус корабля<br /> броневая защита<br /> вооружение<br /> машинная установка<br /> запас топлива<br /> снабжение<br /> адмиралтейский резерв<br />Всего || <br />13 500<br />10 210<br />4600<br />4660<br />1000<br />850<br />180<br />35 000 || <br />13 500<br />9970<br />5400<br />4100<br />1000<br />850<br />180<br />35 000 | |||

| + | |- | |||

| + | | Вооружение:<br /> главный калибр<br /> противоминный калибр<br /> зенитное вооружение || <br />6 (3×2) — [[Navy:381-мм орудие Mark (II)|381-мм/50 орудий]]<br />12 (6×2) — [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудий]]<br />4 (4×1) — [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|40-мм/39 автомата]] || <br />9 (3×3) — [[Navy:381-мм орудие Mark (II)|381-мм/50 орудий]]<br />8 (4×2) — [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудий]]<br />4 (4×1) — [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|40-мм/39 автомата]] | |||

| + | |- | |||

| + | | Мощность механизмов, л.с.<br />Скорость при стандартном водоизмещении<br />Скорость при проектном водоизмещении<br />Запас топлива наибольший || н/д<br />29,5 уз.<br />30,0 уз.<br />4000 т || 96 000<br />28,5 уз.<br />29,0 уз.<br />4000 т | |||

| + | |- | |||

| + | | Главный пояс (наклон 72° от гор.):<br /> в районе погребов<br /> в районе МКО<br />Броневые траверзы<br />Барбеты<br />Башни ГК:<br /> лобовая плита<br /> боковые плиты<br /> задняя плита<br /> крыша<br />Боевая рубка:<br /> боковые плиты<br /> плиты крыши<br /> шахта рубки<br />Палуба бака<br />Главная палуба:<br /> над погребами<br /> над МКО || <br />330 мм<br />305 мм<br />280-254-203 мм<br />330 мм<br /><br />406 мм<br />305 мм<br />229 мм<br />178 мм<br /><br />305 мм<br />152 мм<br />152 мм<br />25,4 мм<br /><br />178 мм<br />83 мм || <br />305 мм<br />305 мм<br />254-229-127 мм<br />305 мм<br /><br />406 мм<br />305 мм<br />229 мм<br />178 мм<br /><br />228,6 мм<br />152 мм<br />152 мм<br />25,4 мм<br /><br />178 мм<br />83 мм | |||

| + | |} | |||

| ? | + | По архитектуре проект представлял собой уменьшенный линейный крейсер [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']] с той разницей, что все три башни находились перед [[Navy:Мостик судовой|мостиком]]. В результате такого размещения погреба сосредотачивались в средней части [[Navy:Корпус|корпуса]], в его наиболее широкой части, и поэтому сокращалась длина [[Navy:Броневой пояс|броневого пояса]], требуемая для прикрытия погребов и механизмов корабля. | ||

| ? | + | Проект ''«F-2»'' предусматривал среднюю артиллерию из четырех двухорудийных и четырех одноорудийных башен, в проекте «F-3» одноорудийные башни отсутствовали, что явилось следствием жестких требований к экономии веса. По тем же причинам в обоих проектах отсутствовали [[Navy:120-мм орудие QF Mark VII|120-мм зенитные орудия]] дальнего действия (частично эту функцию должны были решать [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм башенные установки]] с углом возвышения 60 градусов), а все зенитное вооружение ограничивалось [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|40-мм/39 автоматами ''pom-pom'']] в установках ''«М»''. | ||

| ? | + | Жесткие требования привели к тому, что в этих проектах пришлось заметно ослабить бронирование в сравнении с [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проектом ''«G-3»'']], особенно это касалось ''«F-3»''. Для определения оптимального варианта защиты оперативно провели натурные испытания (29 ноября), в ходе которых выяснилось, что необходимо усиление палубной защиты, при этом отмечалось, что таковая даже в [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проектеа ''«G-3»'']] недостаточна против современных снарядов. | ||

| ? | + | Наличие в проекте ''«F-3»'' трехорудийных башен привело не только к их относительно более легкому бронированию, но и к меньшей скорости. По поводу последнего обстоятельства Д'Энкорт отмечал, что если флот будет по прежнему настаивать на 30-узловой скорости, департаменту главного инженера флота придется согласиться на работу котлов в форсированном режиме, а также на установку на линкорах механизмов облегченной конструкции (подобных установленным на легких линейных крейсерах [[Navy:Легкие линейные крейсера типа Courageous|типа ''Courageous'']] и легких крейсерах [[Navy:Легкие крейсера типа E (Emerald)|типа ''Emerald'']]). | ||

| + | В целом, проекты ''«F»'' имели слишком много недостатков и были отклонены, как только стало известно, что по итогам [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|Вашингтонской конференции]] Англия получила возможность построить два линейных корабля с [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм вооружением]]. Создать сбалансированный проект в таком [[Navy:Водоизмещение|водоизмещении]] представлялось нереальным (по оценкам Адмиралтейства требовалось как минимум 43 000 т), надо было выбрать - чем жертвовать: скоростью, бронированием или вооружением. Поскольку англичане собирались воспользоваться ограничениями «по максимуму», калибр менее [[Navy:406-мм орудие Mark I|406 мм]] не обсуждался. Оставались скорость и броня. В свое время англичане уже ошиблись в выборе, выбрав скорость в ущерб броне, за что им пришлось заплатить в [[Navy:Ютландское сражение|Ютландском сражении]] гибелью трех линейных крейсеров. Единственно чем оставалось пожертвовать, так это скоростью, тем более что у основных противников она была довольно умеренной - американские линкоры [[Navy:Линейные корабли типа Colorado|типа ''Colorado'']] обладали 21-узловым ходом, а японские [[Navy:Линейные корабли типа Nagato|типа ''Nagato'']] - 23-узловым<ref>В Англии просто не имели представления о действительной скорости японских линкоров. Реальная скорость [[Navy:IJN Mutsu (1920)|''IJN Mutsu'']] и [[Navy:IJN Nagato (1919)|''IJN Nagato'']] составляла 26 узлов.</ref>. Исходя из этого Адмиралтейство решило ограничиться на новых кораблях скоростью 23 узла и за счет этого усилить бронирование. | |||

| + | ||||

| + | 17 декабря 1921 года Д'Эйнкорт подготовил общие требования к проекту нового линкора: | |||

| + | * стандартное водоизмещение 35 000 т, рассчитанное в соответствии с [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|Вашингтонским соглашением]]; | |||

| + | * артиллерия главного калибра - девять [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудий ''Mark I'']], противоминный и зенитный калибр еще не определены, однако считалось достаточным иметь двенадцать [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм]] и четыре [[Navy:120-мм орудие QF Mark VII|120-мм]] орудий; | |||

| + | * бронирование по ватерлинии в районе погребов - 356 мм, [[Navy:Силовая установка|силовой установки]] - 330 мм, барбеты и [[Navy:Рубка|боевая рубка]] - 381 мм, кожухи [[Navy:Труба дымовая|дымовых труб]] - 254 мм, [[Navy:Броневая палуба|палуба]] над погребами - 203 мм, над механизмами - 102-127 мм; | |||

| + | * способность подводной защиты противостоять торпеде с 340-кг зарядом; | |||

| + | * мощность механизмов 46 000 л.с., причем, установить не менее восьми паровых котлов. | |||

| + | * разрешалось уменьшить число электрогенераторов до шести, однако, следует предусмотреть место для восьми генераторов; | |||

| + | * для удержания в пределах 35 000-тонного водоизмещения следует все ограничить до минимума. | |||

| + | ||||

| + | На основании этих требований были подготовлены два предварительных проекта. Первый из них соответствовал всем указанным требованиям, однако его водоизмещение на 500 т превышало оговоренные 35 000 т. Второй проект «вписывался» в [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|Вашингтонские рамки]], однако это достигалось ценой ряда отступлений от требований - так, предусматривалось только шесть паровых котлов. | |||

| + | 19 декабря Д’Эйнкорт рассмотрел предварительные эскизы проекта линкора, как и предложения по снижению [[Navy:Водоизмещение|водоизмещения]], среди которых были: | |||

| + | * уменьшение калибра главной артиллерии до [[Navy:381-мм орудие Mark (II)|381-мм/50]]; | |||

| + | * уменьшение толщины палубной защиты на 25 мм; | |||

| + | * уменьшение веса корпуса корабля за счет применения материалов повышенной прочности и легких сплавов. | |||

| + | ||||

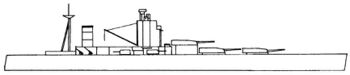

| + | [[Файл:Nelson 12.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный корабль проекта ''«O-3»'', январь 1922 г.]] | |||

| + | [[Файл:Nelson 13.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный корабль проекта ''«O-3» вариант 3'', январь 1922 г.]] | |||

| + | [[Файл:Nelson 14.jpg|350px|thumbnail|right|Линейный корабль проекта ''«P-3»'', январь 1922 г.]] | |||

| + | Поскольку со стороны Первого морского лорда имелось недвусмысленное указание использовать калибр [[Navy:406-мм орудие Mark I|406 мм]], первое предложение не рассматривалось. А вот с предложением снизить толщину палубы главный кораблестроитель согласился - но только на 12,7 мм. Более осторожно была воспринята идея использования новых материалов - направление считалось перспективным, но требовалось провести еще ряд опытов и исследований. Надо сказать, в конечном итоге наибольший эффект дало именно это направление, в частности использование стали марки ''«D»''<ref>''«Ducol»'' или ''«D»''-сталь - это название ряда высокопрочных низколегированных сталей различного состава, впервые разработанных в начале 1920-х годов шотландской фирмой ''«David Colville & Sons»'' из Мо́теруэлла. Изначально - марганцево-кремниевая сталь, упрочненная версия стандартных строительных сталей, использовалась для изготовления корпусов военных кораблей и легкой бронетехники, дорожных мостов, паровых котлов и т.д. Стала применяться вместо более ранней ''«HT»''. Сталь ''«D»'' имела временное сопротивление 57,3-68,2 кг/мм² по сравнению с 40,3-46,5 кг/см² у ''«HT»''.</ref>. | |||

| + | ||||

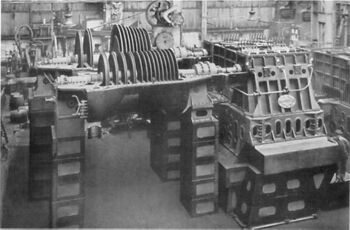

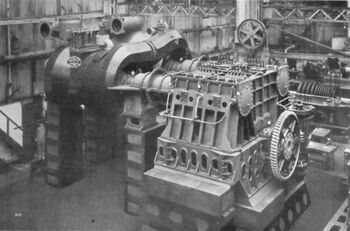

| + | Для достижения требуемой скорости в 23 узла при относительно небольшой мощности на [[Navy:Гребной вал|валах]] необходимо было максимально снизить потери - т.е. обеспечить наиболее возможный КПД как [[Navy:Гребной винт|винтов]], так и [[Navy:Паровая турбина|турбин]]. Для проекта линкора предлагалось три варианта ЭУ: | |||

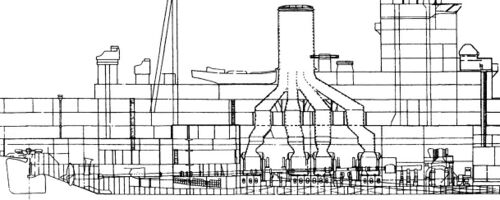

| + | * ''«А»'' - [[Navy:Силовая установка|двухвальная установка]]. Механизмы перед котельными отделениями (расположение соответствует [[Navy:Линейные корабли типа N3|проекту ''«N-3»'']]). Восемь котлов. Частота вращения [[Navy:Гребной вал|валов]] на полном ходу - 150 оборотов в минуту. | |||

| + | * ''«В»'' - [[Navy:Силовая установка|двухвальная установка]]. Механизмы за котельными отделениями (расположение соответствует [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекту ''«G-3»'']]). Восемь котлов. Частота вращения [[Navy:Гребной вал|валов]] на полном ходу - 160 оборотов в минуту. | |||

| + | * ''«С»'' - четырехвальная турбоэлектрическая установка (большее число [[Navy:Гребной вал|валов]] обуславливалось большими габаритами электромоторов). Частота вращения [[Navy:Гребной вал|валов]] на полном ходу - 220 оборотов в минуту. | |||

| + | ||||

| + | Проект линкора в 35 000 т для представления Совету Адмиралтейства, получивший название ''«O-3»'' ([[Navy:Силовая установка|энергоустановка]] в трех вариантах), был подготовлен в январе 1922 года, так же, как и два альтернативных с 381-мм артиллерией: ''«P-3»'' и ''«Q-3»''. | |||

| + | ||||

| + | Альтернативные 381-мм варианты всерьез не рассматривались - для дальнейшей проработки избрали проект ''«O-3»'' с [[Navy:Силовая установка|энергетической установкой]] по варианту «А». Таким образом, новые линкоры унаследовали черты проектов как [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|''«G-3»'']] (броня, артиллерия), так и [[Navy:Линейные корабли типа N3|''«N-3»'']] (скорость, компоновка). | |||

| + | ||||

| + | После внесения некоторых изменений (установка двух дополнительных зенитных орудий при некотором снижении толщины броневой палубы) новая спецификация ''«O-3 mod»'' 6 февраля (в день окончания [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|Вашингтонской конференции]]) была утверждена Адмиралтейством. | |||

| + | {| class="wikitable collapsible collapsed" | |||

| + | |- | |||

| + | !colspan="4"|Технические данные проектов линейных кораблей ''«O-3»'', ''«P-3»'', ''«Q-3»'' (январь 1922 года) и ''«O-3 mod»'' (февраль 1922 г.) | |||

| + | |- | |||

| + | | Проекты || ''«O-3»'' || ''«O-3 mod»'' || ''«P-3»'' и ''«Q-3»'' | |||

| + | |- | |||

| + | | Водоизмещение стандартное, т || 35 000 || 35 000 || 35 000 | |||

| + | |- | |||

| + | | Размерения, м:<br /> длина между перпендикулярами<br /> длина наибольшая<br /> ширина максимальная<br /> осадка средняя<br /> осадка максимальная || <br />204,35<br />218,69<br />31,72<br />9,15<br />10,98 || <br />201,3<br />216,55<br />32,33<br />н/д<br />н/д || <br />204,35<br />218,69<br />31,72<br />9,15<br />10,98 | |||

| + | |- | |||

| + | | Вооружение:<br /> главный калибр<br /> противоминный калибр<br /> зенитные орудия<br /> зенитные автоматы<br /> торпедное оружие || <br />9 (3×3) — [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудий'']]<br />12 (6×2) — [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудий]]<br />4 (4×1) — [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|40-мм/39 автомата]]<br />2 (2×1) — [[Navy:Торпеды Великобритании|622-мм ТА]] || <br />9 (3×3) — [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудий'']]<br />12 (6×2) — [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудий]]<br />6 (6×1) — [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|40-мм/39 автоматов]]<br />2 (2×1) — [[Navy:Торпеды Великобритании|622-мм ТА]] || <br />9 (3×3) — [[Navy:381-мм орудие Mark (II)|381-мм/50 орудий]]<br />16 (8×2) — [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудий]]<br />4 (4×1) — [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|40-мм/39 автомата]]<br />2 (2×1) — [[Navy:Торпеды Великобритании|622-мм ТА]] | |||

| + | |- | |||

| + | | Мощность механизмов, л.с.<br />Скорость, уз.<br />Запас топлива наибольший, т<br />Дальность плавания || 45 000<br />23<br />3500<br />5000 (16) миль || 45 000<br />23<br />3500<br />5000 (16) миль || 45 000<br />23<br />3500<br />5000 (16) миль | |||

| + | |- | |||

| + | | Главный пояс (наклон 72° от гор.)<br /> в районе погребов<br /> в районе МКО<br />Носовой броневой траверз<br />Кормовой броневой траверз<br />Барбеты<br />Башни ГК<br /> лобовая плита<br /> боковые плиты<br /> задняя плита<br /> крыша<br />Боевая рубка<br /> боковые плиты<br /> плиты крыши<br /> шахта рубки<br />Пост управления огнем ГК<br />Пост управления огнем ПМК<br />Пост управления зенитным огнем<br />Главная палуба<br /> над погребами<br /> над механизмами<br />Нижняя палуба<br />Защита дымовых труб (ср. толщина) || <br />356<br />356<br />305 и 203<br />254 и 102<br />381<br /><br />406<br />305<br />229<br />191<br /><br />381<br />178<br />152<br />127-76<br />51-25<br />38-25<br /><br />191<br />140<br />127<br />203 || <br />356<br />356<br />305 и 203<br />254 и 102<br />381<br /><br />406<br />280<br />229<br />159<br /><br />356<br />165<br />.<br />.<br />51<br />.<br /><br />172<br />108<br />.<br />. || <br />356<br />254<br />305 и 203<br />254 и 102<br />381<br /><br />406<br />305<br />229<br />191<br /><br />381<br />178<br />152<br />127-76<br />51-25<br />38-25<br /><br />191<br />140<br />127<br />203 | |||

| + | |- | |||

| + | | Экипаж || 1500 чел. || н/д || 1600 чел. | |||

| + | |- | |||

| + | | Весовая нагрузка, т:<br /> корпус корабля<br /> броневая защита<br /> вооружение<br /> машинная установка<br /> запас топлива<br /> снабжение <br /> адмиралтейский резерв<br />Всего || <br />13 400<br />11 100<br />6900<br />2600<br />0<br />1000<br />0<br />35 000 || <br />14 150<br />10 250<br />6950<br />2600<br />0<br />1050<br />0<br />35 000 || 13 400<br />11 400<br />6550<br />2600<br />0<br />1050<br />0<br />35 000 | |||

| + | |} | |||

| + | В целую эпопею вылилось проектирование ЭУ. Требовалось во что бы то ни стало уложиться в 2000 т (без учета вспомогательных механизмов) - именно поэтому и был избран вариант ''«А»'' как обеспечивающий по предварительным расчетам наибольшую экономию. Однако, по мере продвижения конструкторских работ расчетный вес установки стал расти: с 2000 т в январе до 2030 т в феврале и 2080 т - в мае. Попытки снизить его до первоначальных 2000 т результатов не дали, и в сентябре Адмиралтейство утвердило окончательный проект энергетической установки при ее весе 2054 т. Экономия была достигнута за счет уменьшения веса оборудования и запасных частей, а также оборудования мастерской. Некоторый выигрыш дало использование алюминиевых сплавов. | |||

| + | [[Файл:Nelson 35.jpg|350px|thumbnail|right|Спуск на воду линкора ''HMS Nelson'', 3 сентября 1925 г.]] | |||

| + | ||||

| + | == Постройка и испытания == | |||

| + | ||||

| + | 11 сентября 1922 года Адмиралтейство утвердило окончательные спецификации и эскизный проект, а 16 октября - строительные чертежи. В тот же день верфям были разосланы приглашения на участие в тендере на постройку новых кораблей. После рассмотрения предложений, 11 ноября Адмиралтейство выбрало предложения верфей ''«Cammell Laird»'' (1 563 000 фун.ст.) и ''«Armstrong»'' (1 479 000 фун.ст.). Официальная выдача заказов состоялась 1 января 1923 года. | |||

| + | ||||

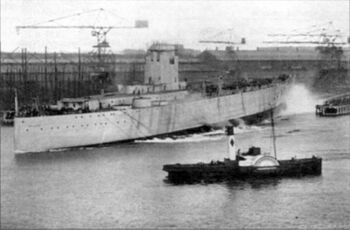

| + | [[Файл:HMS Rodney 31.jpg|350px|thumbnail|right|Линкор ''HMS Rodney'' покидает верфь, 22 августа 1927 г.]] | |||

| + | Закладка линкоров произошла чуть раньше и в один день - 28 декабря 1922 года. Церемония закладки первых линкоров нового поколения была обставлена с большой торжественностью, что неудивительно - после закладки [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] прошло более шести лет. Первоначально темп строительства обоих кораблей практически полностью совпадал, но затем [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] начал понемногу вырываться вперед - 3 сентября 1925 года, напутствуемый своей крестной матерью Марианной Бриджмен, супругой Первого лорда Адмиралтейства, [[Navy:Корпус|корпус]] плавно сошел со стапелей в воды Тайна. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:HMS Nelson 36.jpg|250px|thumbnail|right|Линкор ''HMS Nelson'' на полном ходу.]] | |||

| + | Операция по спуску корабля на воду представляла довольно сложную инженерную задачу: конструктивные особенности крепления броневой палубы требовали установки крупных механизмов и котлов еще на стапеле - до спуска корабля. Вследствие этого нагрузка на стапель от корабля, несущего бортовую и палубную броню при наличии [[Navy:Силовая установка|машинных установок]] (в совокупности около 20 000 т), должна была значительно возрасти. Именно поэтому было решено производить спуск корабля не по двум, а по четырем спусковым полозьям. | |||

| + | ||||

| + | Спуск на воду [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] состоялся через три месяца, 17 декабря 1925 года, при большом стечении народа. Крестной матерью [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] стала принцесса Мэри, виконтесса Лэсселльз. Церемония спуска на воду прошла без каких либо неожиданностей - за исключением того, что принцессе только с третьего раза удалось разбить «крестильную» бутылку бургундского. | |||

| + | ||||

| + | Весной 1927 года [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] приступил к испытаниям. В период с 21 по 28 мая он совершал пробеги на мерной миле. 9 августа первый командир [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] кэптен Мэйрик принял линкор у представителей верфи и уже 15 числа того же месяца в Портсмуте [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] вошел в состав Атлантического флота. В день празднования Трафальгарской битвы, 21 октября 1927 года, на его мачте взвился флаг командующего Атлантическим флотом вице-адмирала Бранда. | |||

| + | ||||

| + | Вскоре к [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] присоединился [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']]. С 13 августа по середину сентября в районе Плимута линкор прошел испытания, после чего вернулся на верфь в Биркенхеде для устранения выявленных дефектов. 9 ноября 1927 года [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] был официально принят флотом и под командованием кэптена Китсона покинул верфь и направился в Плимут. Там линкор приступил к приему предметов снабжения, после чего 7 декабря вошел в состав 2-й линейной эскадры Атлантического флота. | |||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | ! Корабль !! Герб !! Строитель !! Заложен !! Спущен<br />на воду !! Вошел<br />в строй !! Судьба | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] || [[Файл:Nelson 19.jpg|30px|frameless|center]] || ''«Armstrong»'', Эльсвик || 28.12.1922 || 03.09.1925 || 08.1927 || Исключен в 1948 г. | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] || [[Файл:Nelson 20.jpg|30px|frameless|center]] || ''«Cammell Laird»'', Биркинхед || 28.12.1922 || 17.12.1925 || 12.1927 || Исключен в 1948 г. | |||

| + | |} | |||

| == Описание конструкции == | == Описание конструкции == | |||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

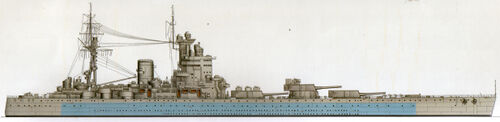

| ? | [[Файл: | + | [[Файл:HMS Nelson 09.jpg|350px|thumbnail|left|Линкор ''HMS Nelson''. Спитхед, 1937 г. ''Колоризированное фото'']] | |

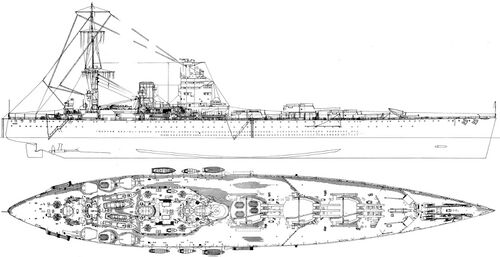

| ? | [[Navy: | + | Линкоры [[Navy:Линейные корабли типа Nelson|типа ''Nelson'']], разработанные знаменитым Д'Эйнкортом, занимали особое место своим необычным внешним видом с максимально сдвинутыми в [[Navy:Корма|корму]] [[Navy:Надстройка судовая|надстройками]] и сосредоточенными в [[Navy:Нос|носу]] [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм башнями]] главного калибра. Кроме того, эти корабли оказались единственными крупными кораблями, созданными под его руководством, лишенными «талии» по ватерлинии, образованной развалом бортовых шпангоутов и булями<ref>Такую «талию» имели линейные крейсера [[Navy:HMS Repulse (1916)|''HMS Repulse'']] и [[Navy:HMS Renown (1916)|''HMS Renown'']], три легких линейных «белых слона» ([[Navy:HMS Courageous (1916)|''HMS Courageous'']], [[Navy:HMS Glorious (1916)|''HMS Glorious'']], [[Navy:HMS Furious (1916)|''HMS Furious'']]), океанские крейсера [[Navy:Тяжелые крейсера типа Hawkins|типа ''Hawkins'']] и «вашингтонские» крейсера первой серии ([[Navy:Тяжелые крейсера типа Kent|тип ''Kent'']]).</ref>. Корпуса [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] и [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] имели более традиционные формы и внешне выделялись лишь тем, что вновь стали гладкопалубными. Однако главное было скрыто - внутренний [[Navy:Броневой пояс|броневой пояс]] и интегрированная в конструкцию корпуса противоторпедная защита. | |

| ? | + | Сосредоточение основных грузов в средней части [[Navy:Корпус|корпуса]] обеспечивало продольную прочность корпуса. По сравнению с линейным крейсером «Худ» (длина 262 м, высота 15,7 м, соотношение длины к высоте корпуса 16,5) более короткий и высокий корпус [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] (216 м, 17,3 м, К=12,5 соответственно), необходимая продольная прочность обеспечивалась значительно проще. | ||

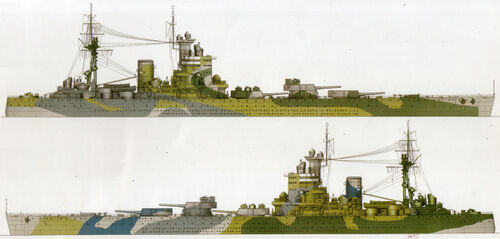

| ? | + | [[Файл:Nelson 17.jpg|500px|thumbnail|right|Линейный корабль ''HMS Rodney'', 1928 г. ''Современная реконструкция'']] | ||

| + | [[Navy:Корпус|Корпус]] линкоров имел четыре непрерывных [[Navy:Палуба|палубы]] - верхнюю, батарейную (или жилую), главную и нижнюю, причем три верхних палубы простирались на всю ширину корпуса, а нижняя ограничивалась в пределах цитадели продольной противоторпедной переборкой. Помимо [[Navy:Палуба|палуб]] в оконечностях имелось две платформы, прерывающиеся в районе машин и котельных отделений. | |||

| ? | + | Ниже главной (броневой) палубы [[Navy:Корпус|корпус]] разделялся 22 главными поперечными водонепроницаемыми переборками. В пределах цитадели на некотором расстоянии от противоторпедной шла продольная водонепроницаемая переборка, также доходящая по высоте до броневой палубы. Двойное дно простиралось почти по всей длине корабля, исключая носовые отсеки. В районе машинных и котельных отделений, а также расположения главной и противоминной артиллерии, высота междудонного пространства превышала 1,5 м. | ||

| ? | [[ | + | ||

| ? | + | [[Файл:HMS Nelson 08.jpg|250px|thumbnail|left|Линкор ''HMS Nelson'', 29 июня 1941 г.]] | ||

| + | [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] и [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] имели массивную башнеподобную восьмигранную [[Navy:Надстройка судовая|надстройку]], служившую основанием для дальномерных постов артиллерии главного и противоминного калибров. На ней также располагались закрытые [[Navy:Мостик судовой|ходовые мостики]], прожекторные и компасные площадки, приборы визуального наблюдения за воздушной и надводной обстановкой. Она имела 5 [[Navy:Палуба|палуб]] (или платформ), считая верхнюю, открытую, на которой размещались посты управления артиллерией. Наверху располагалась фок-мачта, представлявшая цилиндрическую конструкцию довольно большого диаметра, служащую основанием для площадки поста управления зенитной стрельбой. Подобная «башенная» конструкция [[Navy:Надстройка судовая|надстройки]] позднее применялась практически на всех крупных кораблях британского флота. | |||

| + | {| class="wikitable" align="right" | |||

| + | |- | |||

| + | ! !! Проект,<br />1923 год !! [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] !! [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] | |||

| + | |- | |||

| + | | Корпус<br />Вооружение<br />Снабжение<br />Защита<br />Механизмы || 14 248<br />6869<br />1047<br />10 102<br />2508 || 13 073<br />7308<br />1172<br />9528<br />2500 || 13 167<br />7308<br />1172<br />9638<br />2500 | |||

| + | |- | |||

| + | ! Всего !! 34 774 !! 33 580 !! 33 785 | |||

| + | |} | |||

| + | Необходимость уложиться в договорные 35 000 т поставила перед конструкторами задачу экономии веса - помимо конструктивных решений (к таковым относилась общая архитектура кораблей), самое серьезное внимание было обращено на облегчение отдельных механизмов и применение, где это признавалось возможным, наиболее легких материалов. Одним из наиболее эффективных средств экономии веса стало широкое применение кораблестроительной стали марки ''«D»''. Это позволяло уменьшить толщину отдельных профилей и листов без потери прочности изделия в целом. Всего на каждый корабль пошло около 6500 т этой стали, причем не только в качестве конструкционного материала - сталь ''«D»'' использовалась и как противоосколочная защита противоминной артиллерии, приборов управления огнем, а также именно из нее выполнялась противоторпедная переборка. | |||

| ? | + | [[Файл:Nelson 18.jpg|250px|thumbnail|right|Линейный корабль типа ''Nelson''. Теоретический чертеж. ''Современная реконструкция'']] | ||

| + | При изготовлении мелких деталей и конструкций, не испытывающих нагрузки, вместо сталей использовался алюминий или специальная негорючая фанера. Кроме того, вместо тика в палубном настиле использовали сосну<ref>Опыт оказался малоудачным - во время штормов сосновый настил срывался с креплений, делая [[Navy:Палуба|палубу]] непроходимой. В ходе одного из предвоенных ремонтов палубу перестелили тиком.</ref>. | |||

| ? | [[ | + | Результаты «борьбы с лишним весом» оказались впечатляющими. Для [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] экономия составила 1600 т, а при постройке [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] «отыграли» еще больше - 2000 т. Когда в январе 1926 года была сделана уточненная калькуляция весов [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] оказалось, что оценочное [[Navy:Водоизмещение|стандартное водоизмещение]] составит всего 33 000 т. Это позволило переоборудовать снарядные погреба (число снарядов на ствол возросло с 95 до 100) и увеличить запас пресной воды, после чего оценочное [[Navy:Водоизмещение|стандартное водоизмещение]] возросло до 33 600 т. | |

| ? | + | |||

| ? | + | После проведения 19 марта 1927 года кренгования [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] оказалось, что его водоизмещение меньше расчетного и составляет 33 313 т. Официальное [[Navy:Водоизмещение|стандартное водоизмещение]] кораблей, попавшее впоследствии во все корабельные справочники, было принято в 33 500 т для [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] и 33 900 т - для [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']]. | ||

| ? | + | === Бронирование === | ||

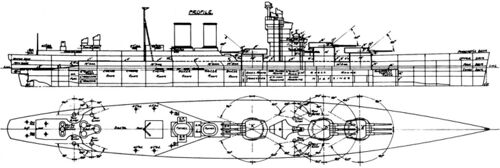

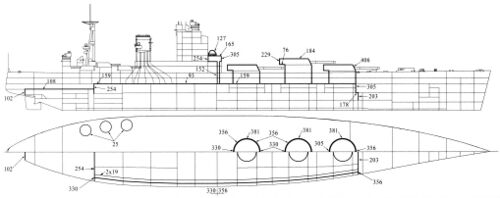

| + | [[Файл:Nelson 15.jpg|500px|thumbnail|right|Линейный корабль типа ''Nelson''. Схема бронирования с указаниям толщин брони. ''Современная реконструкция'']] | |||

| ? | + | Схема бронирования линкоров [[Navy:Линейные корабли типа Nelson|типа ''Nelson'']] практически без изменений перекочевала из [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']], а все отличия заключались в уменьшении толщин элементов защиты из-за ограниченного [[Navy:Водоизмещение|водоизмещения]] новых кораблей<ref>В 1922 году на дредноуте [[Navy:HMS Superb (1907)|''HMS Superb'']] прошла испытания принятая для [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']] схема броневой защиты, при этом воспроизводились реальные условия попадания снаряда, характерные для артиллерийского боя - скорость и угол его падения. Выяснилось, что заложенные в проекте 171-мм [[Navy:Броневая палуба|броневая палуба]] и 356-мм [[Navy:Броневой пояс|вертикальный пояс]] в состоянии выдержать попадание [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм снаряда]], более того, был сделан вывод, что для большинства возможных случаев боя для защиты погребов и механизмов достаточно даже 108-мм палубы и 330-мм [[Navy:Броневой пояс|пояса]].</ref>. | ||

| ? | [[ | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| + | Главный [[Navy:Броневой пояс|броневой пояс]] высотой 3,96 м находился внутри [[Navy:Корпус|корпуса]] на некотором удалении от обшивки (по верхней кромке 0,7 м, по нижней - 1,6 м) с наклоном к вертикали 18° градусов. На протяжении погребов боезапаса башен главного калибра и центрального поста толщина составляла 356 мм, а в районе отсеков [[Navy:Силовая установка|энергетической установки]] и погребов противоминного калибра - 330 мм. [[Navy:Броневой пояс|Плиты пояса]] укладывались на подкладку из стальных плит толщиной 12,7 мм. Верхней кромкой [[Navy:Броневой пояс|пояс]] крепился к броневой палубе, нижней опирался на наклонную (около 30° к горизонтали) палубу, идущую от противоторпедной переборки к внешней обшивке и ограничивающей сверху камеры {{comment|ПТЗ|противоторпедной защиты}}. | |||

| + | ||||

| + | В [[Navy:Нос|носу]] и [[Navy:Корма|корме]] [[Navy:Броневой пояс|бортовой пояс]] замыкался [[Navy:Траверз|траверзами]], образуя броневую цитадель. Носовой [[Navy:Траверз|траверз]] фактически состоял из двух - одного толщиной 305 мм между главной (броневой) и нижней [[Navy:Палуба|палубами]], причем в диаметральной плоскости он являлся частью конструкции барбета [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм башни]] главного калибра ''«A»''. Второй носовой [[Navy:Траверз|траверз]] толщиной 203 мм, смещенный в [[Navy:Нос|нос]] на четыре шпации, помещался ниже, между нижней палубой и платформой, соединяя противоминные переборки правого и левого [[Navy:Борт|бортов]]. Главный кормовой [[Navy:Траверз|траверз]] толщиной 254 мм между главной и нижней палубами являлся защитой погребов противоминной артиллерии. Еще один, 102-мм [[Navy:Траверз|траверз]] между нижней палубой и палубой платформы защищал рулевое отделение. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:HMS Nelson 04.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный корабль ''HMS Nelson'', 1944-45 гг.]] | |||

| + | [[Файл:HMS Nelson 22.jpg|350px|thumbnail|left|Линкор ''HMS Nelson''. Восточная Индия, 1945 г.]] | |||

| + | К верхней кромке [[Navy:Броневой пояс|броневого пояса]] примыкала толстая [[Navy:Броневая палуба|броневая палуба]] (в отличие от [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']] она не имела скосов и на всем протяжении была плоской). Над погребами [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм]] и [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм]] артиллерии толщина составляла 159 мм, над механизмами и котлами - 93 мм. Все плиты укладывались на подкладку толщиной 12,7 мм. От нижней кромки кормового [[Navy:Траверз|траверза]] в [[Navy:Корма|корму]] шла 108-мм [[Navy:Броневая палуба|броневая палуба]] (на 12,7-мм подкладке) со скосами, имевшими ту же толщину брони и подкладки. Эта палуба заканчивалась за рулевым отделением кормовым нижним 102-мм броневым [[Navy:Траверз|траверзом]]. | |||

| + | ||||

| + | Короткий участок броневой палубы (на уровне [[Navy:Палуба|нижней палубы]]), толщиной 178-мм, в районе носовых [[Navy:Траверз|траверзов]] прикрывал «ступеньку», образованную смещением нижнего 203-мм [[Navy:Траверз|траверза]] относительно 305-мм верхнего. | |||

| + | ||||

| + | Лобовая плита башни главного калибра толщиной 406 мм (ширина 8,53, высота 3,05 м) располагалась с углом наклона к вертикали 23°. Ширина орудийных амбразур составляла 1,22 м, высота - 2,29 м. Боковые плиты имели толщину 280 (ближе к лобовой плите) и 229 мм (ближе к тыльной), тыльные - 229 мм. В последних имелось 72 вентиляционных отверстия диаметром 114 мм, прикрытых снаружи легкими защитными козырьками из броневой стали. Основание башни, выступающее за пределы барбета, имело толщину 76 мм. Крыша башни состояла из пяти броневых 184-мм плит. | |||

| + | ||||

| + | Барбеты башен главного калибра имели внутренний диаметр 11,43 м. Их бронирование выполнялось дифференцированным по толщине - ближе к [[Navy:Траверз|траверзам]] толщина плит достигала максимума - 381 мм. Ближе к диаметральной плоскости она последовательно уменьшалась до 356 и 330 мм. Исключение составляла [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм башня]] ''«А»'', у которой сектор барбета в [[Navy:Нос|носовой части]] имел толщину 356 мм, а в кормовой - 305 мм. Подобная схема бронирования барбетов была вполне оправдана, поскольку позволяла сэкономить на весе бронирования без ущерба защите - утоньшение брони ближе к диаметральной плоскости вполне компенсировалось тем, что при острых курсовых углах цели барбеты перекрывали друг друга. | |||

| + | ||||

| + | Бронирование боевой рубки лишь незначительно уступало артиллерии главного калибра и различалось по толщине: траверзные сектора - 356 мм, а ближе к диаметральной плоскости уменьшалась до 305 мм (в [[Navy:Нос|нос]]) и 254 мм (в [[Navy:Корма|корму]]). Толщина плит броневой палубы рубки составляла 102 мм, а крыши - 165 мм. Бронированный купол артиллерийского поста, расположенный над крышей рубки, защищался 76-мм, а в лобовой части - 127 мм броней. Коммуникационная шахта защищалась 152-мм броней. | |||

| + | ||||

| + | В состав местного бронирования входила защита кожухов [[Navy:Труба дымовая|дымовых труб]] между броневой и батарейной палубами, состоящая из четырех бронированных вертикальных шахт с толщиной плит от 203 до 229 мм. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:HMS Nelson 10.jpg|300px|thumbnail|right|Линейные корабли ''HMS Nelson'' и ''HMS Rodney'' в сопровождении трех линкоров типа ''«R»''.]] | |||

| + | Все остальное бронирование носило противоосколочный характер и выполнялось из конструкционной стали марки ''«D»'' толщиной 25-51 мм. | |||

| + | ||||

| + | В целом достаточно хорошо защищенные [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] и [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] - общий вес бронирования составлял 34% от [[Navy:Водоизмещение|стандартного водоизмещения]]<ref>Для сравнения, на предшествующих по времени постройки линкорах [[Navy:Линейные корабли типа Revenge|типа ''Royal Sovereign'']] этот показатель составлял 31%.</ref>, все же не смогли избежать критики. Основные претензии к примененной схеме бронирования заключались в следующем: | |||

| + | * полное отсутствие защиты от [[Navy:Форштевень|форштевня]] до носового [[Navy:Траверз|траверза]]; | |||

| + | * узкий [[Navy:Броневой пояс|броневой пояс]]; | |||

| + | * слабость защиты установок среднего калибра;- | |||

| + | * плохая защита постов управления огнем. | |||

| + | ||||

| + | === Конструктивная подводная защита === | |||

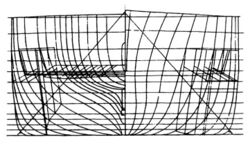

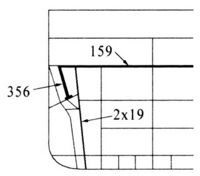

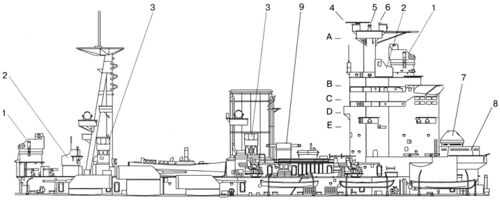

| + | [[Файл:Nelson 16.jpg|200px|thumbnail|left|Линейный корабль типа ''Nelson''. Мидель-шпангоут с указаниям толщин брони, и структурой подводной защиты. ''Современная реконструкция'']] | |||

| + | ||||

| + | Конструктивная защита от подводных взрывов разрабатывалась на основе [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']] и состояла из двух камер - расширения и поглощения, ограничиваясь внутренней противоторпедной переборкой толщиной 38 мм (два слоя 19-мм плит из стали марки ''«D»''), отстоящей от наружного [[Navy:Борт|борта]] на 3,05 м. | |||

| + | ||||

| + | Предусмотренную в [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекте ''«G-3»'']] систему по вытеснению воды из камер расширения с помощью сжатого воздуха на [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] и [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] разместить не удалось из-за жестких требований по [[Navy:Водоизмещение|водоизмещению]] и для сохранения остойчивости в случае боевых повреждений пришлось вернуться к традиционному способу контрзатопления отсеков противоположного [[Navy:Борт|борта]] и перекачки жидких грузов. Глубина двойного дна составляла 1,52 м (в [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекте ''«G-3»'']] - 2,13 м). Это стало возможным после проведения натурных испытаний, которые подтвердили достаточность этой величины для защиты от взрывов мин под днищем корабля. | |||

| + | ||||

| + | Конструкция камер противоторпедной защиты имела ряд особенностей, так связи внутри камер выполнялись по возможности «мягкими», чтобы при взрыве они не передавали ударную нагрузку на «жесткую» противоторпедную переборку. Для еще большего ослабления воздействия взрыва предусматривался отвод образующихся газов через специальные венты (их крышки хорошо видны в районе ватерлинии). | |||

| + | ||||

| + | Согласно расчетам при затоплении пустых отсеков камеры расширения корабль принимал 2870 т воды, что увеличивало осадку на 0,558 м, а скорость падала на 0,5 уз. | |||

| + | ||||

| + | В мирное время в ходе повседневной службы камеры расширения оставались пустыми, что позволяло экономить на эксплуатационных расходах (за счет меньшей осадки и [[Navy:Водоизмещение|водоизмещения]] и, как следствие, меньшего расхода топлива). | |||

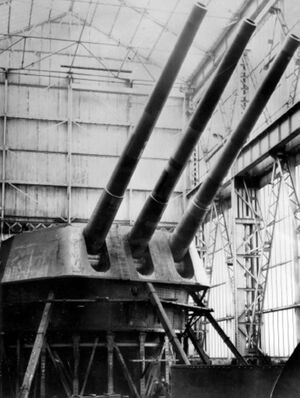

| + | [[Файл:GB 406-45 03.jpg|300px|thumbnail|right|Трехорудийная 406-мм башня незадолго до установки на линкор ''HMS Nelson'', 1926 г.]] | |||

| + | === Вооружение === | |||

| + | {{main|Navy:406-мм орудие Mark I|l1=406-мм/45 орудие Mark I}} | |||

| + | {{main|Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|l1=152-мм/50 орудие ''Mark XXII''}} | |||

| + | {{main|Navy:120-мм орудие QF Mark VII|l1=120-мм/40 орудие Mark VIII}} | |||

| + | {{main|Navy:47-мм орудие Hotchkiss|l1=47-мм/40 салютных орудий «Hotchkiss»}} | |||

| + | {{main|Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|l1=40-мм/39 автомат ''Vickers''}} | |||

| + | {{main|Navy:Торпеды Великобритании|l1=Торпеды Великобритании}} | |||

| '''Главный калибр''' | '''Главный калибр''' | |||

| ? | [[Файл: | + | [[Файл:WNBR 16-45 mk1 Rodney turret pic.jpg|350px|thumbnail|left|406-мм башни линкора ''HMS Rodney''.]] | |

| + | [[Файл:GB 406-45 09.jpg|350px|thumbnail|left|406-мм башни главного калибра линкора ''HMS Rodney''.]] | |||

| + | [[Файл:GB 406-45 07.jpg|350px|thumbnail|right|Продольный разрез 406-мм башни главного калибра линкора типа ''Nelson''. ''Фрагмент подлинного чертежа'']] | |||

| ? | + | К работам по [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм артсистеме]] в Англии приступили в январе 1921 года, когда именно этот калибр был выбран для будущих линейных крейсеров. Проект был подготовлен Вулвичским арсеналом и уже 22 августа того же года фирма ''«Armstrong»'', а именно ее «дочка» ''«Elswick Ordnance Company»'' (сокр.''«EOC»''), получила заказ на орудия и установки для первых двух кораблей. Для ускорения работ над орудием в качестве опытного использовалось лейнированное до [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм калибра]] [[Navy:457-мм орудие BL Mark I|457-мм/40 орудие ''Mark I'']], ранее стоявшее на легком линейном крейсере [[Navy:HMS Furious (1916)|''HMS Furious'']]. | ||

| ? | + | [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудия ''Mark I'']] являлись дальнейшим развитием появившихся еще в 1910 году [[Navy:343-мм орудие Mk V|343-мм/45 орудий ''Mk V'']], на основе которых позднее были созданы [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм/42]] и [[Navy:457-мм орудие BL Mark I|457-мм/40]] орудия. Все эти артсистемы имели проволочную конструкцию ствола. | ||

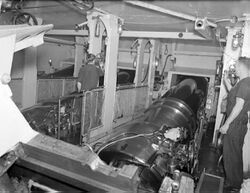

| ? | [[Файл: | + | [[Файл:GB 406-45 05.jpg|350px|thumbnail|left|Погрузка 406-мм бронебойного снаряда на линкор ''HMS Rodney''.]] | |

| ? | + | Орудие состояло из внутренней сталеникелевой трубы, основной трубы (трубы ''«А»'') с двумя фиксирующими выступами для крепления к станку, на которую по всей длине в несколько слоев наматывалось несколько километров стальной проволоки, внешней трубы (трубы ''«В»'') и наружного кожуха. С казенной части трубы ''«А»'' крепилось затворное кольцо. Затвор - поршневой, системы Велина (англ. ''Axel Welin''), имевший гидравлический привод запирания конструкции Эшбери (англ. ''Dorsey Frost Asbury''). Во время испытаний первого изготовленного ''«Armstrong»'' ствола выяснилось, что живучесть ствола составляет лишь 180 выстрелов при стрельбе полными зарядами - почти в два раза меньше, чем у [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм артсистемы]]. Пришлось несколько уменьшить вес заряда (с 238 до 225 кг), понизив тем самым начальную скорость снаряда с 828 до 785 м/с. Позже появилась модификация орудия с новым типом нарезки, известным как ''Mark II'' (после этого исходный тип нарезки стал именоваться ''Mark I''). Принятые меры позволили поднять живучесть ствола до 250 выстрелов, и даже несколько увеличить дальность стрельбы. Всего четырьмя компаниями было произведено 29 орудий. | ||

| ? | + | [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудие модели ''Мark I'']] имело реальный калибр 406,4 мм, полную длину 18 852 мм, длину нарезной части (ранней нарезки) - 14 909 мм<ref>Три орудия имели короткие зарядные каморы того же объема, длину нарезной части (ранней нарезки) - 15 047 мм.</ref>, длину нарезной части (поздней нарезки) - 14 959 мм и вес - 107 700 кг без затвора, вес затвора - 2000 кг. Объем зарядной каморы - 576,9 литров. Скорострельность - 1,5 выстрела в минуту. | ||

| ? | [[ | + | ||

| ? | + | [[Файл:GB 406-45 01.jpg|350px|thumbnail|right|406-мм/45 орудие ''Мark I'' во время монтажа в башню ''«A»'' линкора ''HMS Rodney''. Верфь ''Cammel Laird'' в Биркенхеде, февраль 1942.]] | ||

| + | [[Файл:GB 457-40 04.jpg|350px|thumbnail|left|Снаряды британских морских орудий (слева направо): 457-мм фугасный, 406-мм фугасный, три 381-мм, два 305-мм и три 381-мм. Музей тяжелого вооружения, Портсмут.]] | |||

| + | Выстрел [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудие ''Мark I'']] состоял из снаряда и зарядов, упакованных в шелковые картузы. Первоначально в боекомплекте [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудий]] имелся только бронебойный снаряд модели ''APC Mark IB'' с броневым наконечником («макаровским колпачком»), длиной 1682 мм, весом 929 кг и начиненный 23,2 кг первоначально шеллита<ref>Шеллит, ''«Shellite»'' представляет собой смесь пикриновой кислоты и динитрофенола или гексанитродифениламина в соотношении 70/30 - 60/40. Шеллит был менее чувствителен к ударам чем лиддит, а также имел преимущество низкой точки плавления, что позволяло легко его плавить и заливать в снаряды во время производства.</ref>, а затем, с начала 1930-х годов - ''TNT''<ref>''TNT'' - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.</ref> и оснащенный донным взрывателем. Отличием ''APC Mark IB'' от бронебойных снарядов других систем была коническая, а не оживальная головная часть. | |||

| ? | [[Файл: | + | [[Файл:GB 406-45 06.jpg|350px|thumbnail|left|Погреб 406-мм снарядов линкора ''HMS Nelson'', 1940 г.]] | |

| ? | [[Navy: | + | В 1930-х годах линейные корабли [[Navy:Линейные корабли типа Nelson|типа ''Nelson'']] получили фугасный снаряд модели ''HE Mark I'', длиной 1929 мм, весом 929 кг и начиненный 62,5 кг ''TNT'', оснащенный баллистическим обтекателем и расположенным за ним ударным взрывателем<ref>Оригинальный фугасный снаряд ''HE Mark I'' имел взрыватель в носовой части корпуса снаряда, под баллистическим колпачком. Однако, из-за неудачной компоновки многие снаряды не взрывались. Снаряды были сняты с вооружения в 1943 году после того, как бомбардировка [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] в Оране во время высадки в Северной Африке выявила эти проблемы. Более поздний фугасный снаряд имел улучшенную твердотельную форму без обтекателя и с новым ударным взрывателем в головной части. Новый снаряд не изменил обозначение.</ref> Кроме того, в боекомплекте [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм орудия]] имелись шрапнельный ''Shrapnel Mark I'', и учебный снаряды. | |

| ? | [[ | + | Полный заряд выстрела [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудия ''Мark I'']] состоял из шести зарядов общим весом 225,9 кг, упакованных в двойные шелковые картузы. Метательный состав - кордитный порох марки ''«MD45»''. В начале 1930-х годов для [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм/45 орудия ''Мark I'']] был принят заряд, на основе нового пороха - ''«SC280»''. Общий вес заряда был немного уменьшен (шесть зарядов общим весом 224,5 кг пороха), однако габариты пороховых картузов остались прежними и не потребовали переделки систем подачи. | |

| ? | + | {| class="wikitable" align="right" | ||

| ? | + | |- | ||

| ? | В 1930 | + | ! Рабочее отделение 406-мм башни<br />линкора ''HMS Rodney''. | |

| + | |- | |||

| + | | [[Файл:GB 406-45 13.jpg|250px|frameless|center]] | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Файл:GB 406-45 14.jpg|250px|frameless|center]] | |||

| + | |} | |||

| + | 406-мм бронебойные снаряды имели начальную скорость - 788 м/с, что при угле возвышения ствола в 40° обеспечивало дальность стрельбы в 35 745 м. При переходе на мелкую нарезку скорость увеличивалась до 797 м/с, дальность - до 36 375 м. Дальность стрельбы фугасным снарядом нового образца составляла 37 390 и 38 120 м на нарезке старого и нового образца соответственно. | |||

| ? | + | Боекомплект линейных кораблей [[Navy:Линейные корабли типа Nelson|типа ''Nelson'']] при вступлении встрой составлял 95 бронебойных и 10 учебных снарядов и зарядов на ствол. После поступления на флот фугасных снарядов, их число в боекомплекте составляло 20-25 выстрелов на ствол, шрапнельных - 6. К концу [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войны]] линкоры [[Navy:Линейные корабли типа Nelson|типа ''Nelson'']] привлекались к бомбардировкам вражеского побережья и бронебойные снаряды постепенно исчезли из их погребов уступив место фугасным. | ||

| ? | + | Вес трехорудийной [[Navy:406-мм орудие Mark I|406-мм орудийной башни ''Mark I'']] составлял 1480 т. Углы вертикальной наводки составляли -3°...+40°. Горизонтальные углы обстрела башен различались: для башни ''«A»'' сектор составлял 298°, для ''«B»'' - 330° и для ''«X»'' - 250°. Скорость вертикальной наводки составляла 10 градусов в секунду, горизонтальной - 4, впрочем, при крене корабля более 5° она была ограничена двумя градусами в секунду - во избежание повреждения башенных погонов. Заряжание орудий осуществлялось при фиксированном угле возвышения +3°. На первый взгляд, в сравнении с [[Navy:381-мм орудие Mk I|381-мм башенной установкой]], позволявшей заряжать орудия при угле возвышения +20°, это был вынужденный шаг назад. Трехорудийная башня получилась слишком массивной и тяжелой и без попытки втиснуть в нее еще и механизм заряжания при различных углах. Во время испытаний артиллерийских установок [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] в июле 1927 года обнаружилось смещение оси башни при ее повороте. Аналогичная ситуация выявилась позже и на [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']]. Происходило это из-за того, что вес башни превысил расчетный, что вело к разрушению опорного погона при вращении башни. На волнении недостаток проявлялся резче. Пришлось «вписывать» в уже имеющуюся конструкцию специальный вертикальный погон с комплектом катков, укрепленных на вращающейся части башни. | ||

| ? | + | '''Противоминный калибр''' | ||

| + | [[Файл:GB 152-50Mk22 04.jpg|350px|thumbnail|left|Линейный корабль ''HMS Nelson'', 1940 г. Снимок сделан с ''HMS Rodney''.]] | |||

| ? | '' | + | Противоминная артиллерия линкоров [[Navy:Линейные корабли типа Nelson|типа ''Nelson'']] перекочевала из [[Navy:Линейный крейсер проекта G-3|проекта ''«G-3»'']], лишь общее число сократилось с 16 до 12 [[Navy:152-мм корабельное орудие BL Mark XII|152-мм/45 орудий ''Mark XII'']], размещенных в шести двухорудийных башнях ''Mark XVIII'', установленных по три пирамидой побортно между дымовой трубой и кормовой надстройкой. | |

| ? | [[ | + | ||

| ? | [[ | + | ||

| ? | + | Конструкция серийного [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудия ''Mark XXII'']] состояла из трубы ''«A»'', внутренняя коническая труба ''«A»'' с тремя фиксирующими уступами, конической проволочной навивки, кожуха по всей длине ствола, казенной части и казенной втулки, ввинченной в трубу ''«A»''. Казенник оснащался поршневым затвором Велина (англ. ''Welin'') с ручным приводом. | ||

| ? | [[Navy: | + | [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудие ''Mark XXII'']] имело реальный калибр 152,4 мм, полную длину 7 866 мм, длину ствола - 7 620 мм и вес - 8 992 кг без затвора, затвор - 165,1 кг. Объем зарядной каморы - 28,7 литров. Ствол имел 36 нарезов постоянной крутизны - 1 оборот на 30 калибров, размером 1,17 мм глубины и 9,548 мм ширины. Рабочее давление пороховых газов в стволе - 3150 кг/см². Живучесть ствола - до 600 выстрелов. Скорострельность - до 5 выстрелов в минуту, хотя теоретически - 7-8. Откат орудия при стрельба - 420 мм. | |

| ? | + | [[Файл:GB 152-50Mk22 08.jpg|200px|thumbnail|right|Моряки линкора ''HMS Rodney'' со 152-мм снарядом и зарядом в футляре.]] | ||

| + | Выстрел [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудия ''Mark XXII'']] состоял из снаряда и порохового заряда упакованного в шелковый картуз. К [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудию ''Mark XXII'']] имелись: полубронебойный снаряд ''CPBC Mark XXVB''<ref>''CPBC'' - ''Common Pointed Ballistic Cap'' - баллистический обтекатель общего типа. Британское обозначение для снарядов с баллистическим обтекателем снарядов калибра 6 дюймов (15,2 см) и более, предназначенных для пробития с брони средней толщины. После 1946 года обозначение было изменено на ''SAPBC'' - ''Semi-Armor Piercing Ballistic Cap'' - полубронебойный баллистический обтекатель.</ref> весом 45,36 кг, содержанием ''«TNT»''<ref>''TNT'' - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.</ref> - 3,4 кг, длиной - 597 мм и донным взрывателем; фугасный снаряд ''HE'' весом 45,3 кг, содержанием ''«TNT»'' - 6,0 кг и длиной - 582 мм и головным ударным взрывателем; дымовой и учебный снаряды. | |||

| ? | [[ | + | После начала [[Navy:Вторая мировая война|Вторая Мировой войны]] [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм орудие ''Mark XXII'']] стало использовать полубронебойный снаряд ''CPBC'' [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXIII|152-мм/50 орудия ''Mark XXIII'']] легких крейсеров. Вес снаряда - 50,8 кг, содержание ''«TNT»'' - 1,7 кг, длина - 685 мм. | |

| ? | + | |||

| ? | + | В начале 1930-х годов для [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудия ''Mark XXII'']] был принят заряд весом 14,1 кг, на основе нового пороха - ''«SC150»''<ref>Исследования новых кордитных порохов (кордиты ''«RDB»''), не использующих в процессе производства ацетон, продолжались в направлении добавления стабилизаторов, что в итоге привело к созданию широко используемого во [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войне]] пороха. В Великобритании этот тип был известен как кордит ''«SC»'' (''«Solventless Cordite»''). Кордит ''«SC»'' производился в различных формах и размерах, поэтому конкретная геометрия пороха обозначалась с помощью букв или цифр, или и того, и другого, после ''«SC»''. Например, последующие цифры означали стержнеобразный шнур, причем цифра означала диаметр в тысячных долях дюйма. ''«SC150»'' означает - кордитный шнур диаметром чуть более 3,81 мм.</ref>. | ||

| ? | + | Начальная скорость полубронебойного снаряда - 898 м/с, дальность стрельбы - 23 600 м при угле возвышения в 45°. На дистанции 11 500 м снаряд пробивал 76,2-мм вертикальную броню, на дистанции 20 000 м - 51-мм палубную броню. | ||

| ? | + | [[Файл:GB 152-50Mk22 06.jpg|350px|thumbnail|left|Противоминные 152-мм башни линейного корабля ''HMS Rodney'', 1940 г.]] | ||

| ? | [[Файл: | + | Боекомплект мирного времени [[Navy:152-мм орудие BL Mark XXII|152-мм/50 орудий ''Mark XXII'']] составлял 100 выстрелов на орудие и 72 дымовых снарядов на корабль. Боекомплект военного времени составлял 150 выстрелов на ствол, из которых было 135 полубронебойных, 15 фугасных. В перегруз можно было брать еще 24 учебных снаряда на ствол. | |

| ? | [[ | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | Вращающаяся часть башни модели ''Mark XVIII'' весила 76 204 кг. Диаметр роликового погона составлял 4,19 м, внутренний диаметр барбета - 5,33 м. Орудия располагались в индивидуальных люльках, расстояние между осями стволов равнялось 213 см. Горизонтальное наведение осуществлялось при помощи гидравлического привода с 60-сильным электромотором, расположенным на платформе у основания вращающейся структуры башни. Вертикальное наведение было индивидуальным для каждого ствола (в диапазоне от -5°...+60") и обеспечивалось двумя гидравлическими приводами с червячной передачей. | ||

| ? | + | [[Файл:GB 152-50Mk22 05.jpg|350px|thumbnail|right|Противоминные 152-мм башни линейного корабля ''HMS Rodney'', 1940 г.]] | ||

| + | Горизонтальное наведение могло осуществляться в секторе примерно по 100° в нос и корму от траверза. Скорость вертикального наведения - 8° в секунду, горизонтального - 5° в секунду. По некоторым источникам, силовые приводы применяли лишь для перемещения орудий на большие углы, точная же наводка осуществлялась вручную. Башни имели хорошие сектора обстрела как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, а поскольку они устанавливались на верхней палубе, это также означало, что они были более сухими и могли действовать даже при сильном волнении. | |||

| ? | + | Заряжание могло производиться при углах возвышения -5°...+12,5°, но наиболее предпочтительным был диапазон +5°...+7°. Использовались телескопические силовые досылатели, но цикл стрельбы был намного медленнее, чем в более ранних моделях. Проектная скорострельность составляла 7-8 выстрелов в минуту, однако лучший результат, полученный в ходе испытаний оказался существенно хуже - 4-5 выстрела в минуту. | ||

| ? | + | Главным недостатком противоминной артиллерии стало слишком легкое, фактически противоосколочное бронирование, что грозило тем, что один или два, даже не очень крупных снаряда, могли вывести из строя всю группу башен одного борта. Башни противоминного калибра для [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] изготовили на заводе ''«Vickers»'', для [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] - ''«Armstrong»''. | ||

| + | ||||

| + | '''Зенитная артиллерия''' | |||

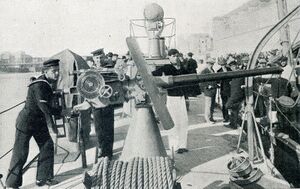

| + | [[Файл:WNBR_47-40_mk8_Rodney_guncrew_pic.jpg|350px|thumbnail|left|120-мм/40 орудие ''QF Mk VIII'' линкора ''HMS Rodney'']] | |||

| + | ||||

| + | Зенитная артиллерия дальнего действия включала шесть [[Navy:120-мм орудие QF Mark VII|120-мм/40 орудий ''Mark VIII'']] в одиночных установках ''Mark XII''. Две установки располагались на юте, еще четыре - ярусом выше, на палубе шельтердека<ref>Из-за ограничения водоизмещения пришлось пойти на нарушение рекомендаций Комиссии по ПВО на боевых кораблях, согласно которым цель в любой точке горизонта должна обстреливаться минимум четырьмя орудиями, в то время как на [[Navy:HMS Nelson (1925)|''HMS Nelson'']] и [[Navy:HMS Rodney (1925)|''HMS Rodney'']] этот минимум снижался до трех, а для некоторых секторов - даже двух орудий (носовые сектора).</ref>. Особенностью [[Navy:120-мм орудие QF Mark VII|120-мм/40 орудия ''Mark VIII'']] было использование унитарных выстрелов. | |||

| + | ||||

| + | [[Navy:120-мм орудие QF Mark VII|120-мм/40 орудие ''Mark VIII'']] состояло из конусообразной внутренней трубы ''«A»'', наружной трубы ''«A»'' с проволочной намоткой по части длины ствола, кожуха по всей длине и затворного кольца. Затвор - горизонтально-скользящий (клиновой), полуавтоматический, с ручным запиранием. Орудие оснащалось механическим досылателем. [[Navy:120-мм орудие QF Mark VII|120-мм/40 орудие ''Mark VIII'']] имело реальный калибр 120 мм (4,724 дюйма), полную длину 5 004 мм, длину ствола - 4 800 мм и вес - 3 010 кг, в т.ч. затвор весом 119 кг. Живучесть ствола - 1050-1200 выстрелов. Откат орудия при стрельбе - 460 мм. Техническая скорострельность составляла 12 выстрелов в минуту. Практическая скорострельность была несколько ниже - 8-10 выстрелов в минуту. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:GB 120-40 11.jpg|350px|thumbnail|right|120-мм/40 зенитные орудия ''Mark VIII'' одного из линкоров.]] | |||

| + | Выстрел [[Navy:120-мм орудие QF Mark VII|120-мм/40 орудие ''Mark VIII'']] был унитарным, общим весом 33,6 кг и длиной 1124 мм, состоял из снаряда, опрессованного латунной гильзой с пороховым зарядом. Первоначально для орудия выпускались фугасный, осветительный и дымовой снаряды. Фугасный снаряд весил 22,68 кг. Часть фугасов была оснащена дистанционным взрывателем. Гильза общим весом 11,82 кг содержала 4,24 кг пороха марки ''«MС19»'', для осветительного снаряда использовался 4,96-кг заряд беспламенного пороха марки ''«NF/S 164-048»''. Начальная скорость фугасного снаряда - 749 м/с, дальность стрельбы - 14 780 м при угле возвышения в 45°. Досягаемость по высоте - 9 750 м. | |||

| + | ||||

| + | Боекомплект [[Navy:120-мм орудие QF Mark VII|120-мм/40 орудий ''Mark VIII'']] линейных кораблей [[Navy:Линейные корабли типа Nelson|типа ''Nelson'']] составлял 175 фугасных снарядов на ствол плюс 150 осветительных и 20 дымовых снарядов на корабль. Во время [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войны]] количество осветительных снарядов было увеличено до 400 на корабль. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Pom-pom 1 1.jpg|350px|thumbnail|left|40-мм/39 2-фунтовый автомат ''«Vickers»''.]] | |||

| + | Установка ''НА Mark XII'' весила 12 561 кг и снабжалась силовыми приводами горизонтального и вертикального наведения, обеспечивавшим скорость 10° в секунду (вручную - вдвое медленнее). Вертикальное наведение могло осуществляться в диапазоне от -5 до +90°, горизонтальное - ±360°. Механизм установки дистанционного взрывателя располагался на левой стороне орудия. | |||

| + | ||||

| + | В качестве вооружения ближней обороны проектом предусматривалось четыре десятиствольных установки ''«М»'' с [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|40-мм/39 автоматами ''Vickers «pom-pom»'']], однако на момент готовности кораблей их еще не существовало, поэтому в качестве временной меры на линкоры установили по восемь одинарных [[Navy:Автоматические морские пушки Vickers «pom-pom»|40-мм/39 автомата ''Vickers «pom-pom» Mark II'']]. Из них четыре установили по бокам от мостика на платформе боевой рубки, еще четыре - в кормовой части шельтердека. | |||

| + | ||||