Эскадренные миноносцы типа 1936A /_1936A_(Mob)

| Версия 11:18, 14 июля 2016 | Версия 08:59, 13 ноября 2016 Barkil:ru переименовал страницу Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A в Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936A / 1936A (Mob) | |

(нет различий)

| ||

Версия 08:59, 13 ноября 2016

| 18 ед. Заказано |

| 15 ед. Построено |

| 1939-1943 гг. Годы постройки |

| 1940-1945 гг. Годы службы |

| Deschimag, Bremen; Germaniawerft, Kiel Место строительства |

| 127 / 12 / 3,92 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 6 паровых котла Энергетическая установка |

| 36 узл. Скорость хода |

| 2950 миль Дальность плавания |

| 332 чел. Общая численность |

| 11 чел. Офицеры |

Артиллерия главного калибра

- 1×2 — 150-мм/48 LC/36;

- 3×1 — 150-мм/48 LC/38.

Универсальная артиллерия

- 4 — 37-мм SKC-30;

- 10 — 20-мм C/30.

Минно-торпедное вооружение

- 2 — четырехтрубные торпедные аппарата 533 мм;

- 60 мин типов EMC и EMF;

- 45 мин заграждения;

- 2 бомбосбрасывателя;

- 4 бомбомета;

- 36 глубинных бомб типов WBF и WBG;

- 2 комплекта параванов-охранителей.

Содержание

Общие сведения

Проектирование

Решение о постройке кораблей было принято в апреле 1939 года. Корабли предполагалось использовать в водах метрополии и на Балтике. Однако данный проект не полностью удовлетворял требованиям морского командования и после ряда модификаций и увеличения размеров он превратился в проект крейсеров-разведчиков Spahkreuzer, а новые эсминцы было решено строить по проекту Z/36A.

Постройка

В первые месяцы строительство корабля было замедленно из-за нехватки материалов. Однако к осени командование посчитало, что обстановка улучшилась — появился некоторый запас материалов (в том числе сэкономленных на других заказах). К тому же давала себя знать острая нехватка кораблей этого класса. Решено было ускорить строительство. При постройке использовали материалы временно остановленных постройкой Z-35, Z-36, Z-41 и Z-42, а также их заказы на механизмы.

В декабре 1941 года появились первые более или менее точные результаты эксплуатации эсминцев Z-23 — Z-26. В свете этого на строящихся эсминцах было решено выполнить ряд изменений.

Изменения коснулись и находившихся в большой готовности эсминца Z-33.

Теперь он достраивался по измененному проекту Z-36A(Mob), основные отличия которого состояли в изменении планировки внутренних помещений, а по внешнему виду — наличием большого защитного козырька на носовой дымовой трубе.

Строительство проходило не очень-то гладко. Хронические задержки поставок, особенно главных механизмов, отвлечение верфей и рабочей силы на иные заказы привели к значительным отставаниям от графика. Бригады специалистов постоянно посылались в Норвегию и Францию для ремонта находящихся в строю эсминцев, это сильно ослабляло имевшиеся рабочие кадры.

Строительство эсминца было окончено почти через 3,5 года после закладки — 6 февраля 1943 года

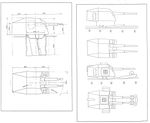

Корпус

Корпус был полностью цельносварным. Изготавливался из судостроительной стали марки St-52 с содержанием углерода 0,2 % , которая выдерживает напряжение на разрыв в 52—61 кг/мм². Бортовая и палубная обшивка (6-11 и 13 мм соответственно) позволяла выдержать обстрел с авиационного пулемета.

Корпус набирался поперечным способом и делился переборками на 15 водонепроницаемыми отсеков. Все переборки достигали верхней палубы, а в носовой части — до палубы полубака.

Традиционно для ВМС Германии, нумерация отсеков велась от кормы к носу. В I-ом отсеке на нижней палубе был расположен кубрик, под ним находилась рулевая машина с ручным штурвалом. Во II-ом и III-ем отсеках находились помещения фельдфебелей и офицеров, а под ними – погреба боезапаса.

Отсеки IV и VI занимали машинные отделения. Котельные отделения находились в IX и X отсеках. Отсеки V[1] и VIII[2] играли роль своеобразных коффердамов, что улучшало живучесть по сравнению с обычной линейной схемой расположения МКО.

В носовой части (отсеки с XI-го по XIV) на главной и нижней палубах находились кубрики команды, на платформе располагались погреба главного калибра, холодильник для провизии и цепной ящик. Форпик использовался для хранения боцманского имущества. XII отсек, как и ахтерпик, отсутствовал. На его месте находились устройства подачи боезапаса и перегрузочное помещение башни.

Расстояние между шпангоутами в IV-X отсеках составляло 1,2 м; в XI—XIII отсеках — 1,4 м; во II и XIV отсеках — 1 м; в I и XV — 0,5 м. Нумерация шпангоутов была условной — через 1 м, отчего главные водонепроницаемые переборки зачастую имели дробные номера.

Продольную прочность корпуса в средней части обеспечивали вертикальный киль и по два днищевых стрингера с каждого борта. В пределах машинно-котельных отделений (около 50% длины корабля) шло второе дно, а также имелись продольные водонепроницаемые переборки, являвшиеся его своеобразным продолжением.

В подводной части форштевня было явно выраженное бульбовидное утолщение, позволившее уменьшить сопротивление формы. Также были установлены два параллельных руля. Форштевень имел ярко выраженную клиперную форму, в Германии его называли «атлантическим». Корабль снабжался скуловыми килями.

Якоря вытаскивались на палубу полубака через небольшие полуклюзы, что позволило избавиться от свойственного «маассам» забрызгивания.

Ситуация с острым дефицитом цветных металлов заставляла даже трубопроводы забортной воды изготавливать из стальных труб, подверженных сильной коррозии, а также применять для изоляции паропроводов вместо асбеста стекловату, что создавало большие трудности при ликвидации аварий и повреждений. Впрочем, срок службы «мобилизационных» кораблей определялся периодом боевых действий, поэтому особых претензий к ним не предъявлялось

Энергетическая установка и ходовые качества

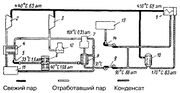

Энергетическая установка состояла из шести высоконапорных котлов Вагнера, располагавшихся в трех котельных отделениях, и двух турбозубчатых агрегатов системы «Дешимаг—Вагнер».

С учетом конфигурации корпуса, в носовом КО № 3 стояли котлы так называемого «малого» типа, имевшие меньшие размеры (объем топки 14 м3, площадь поверхности нагрева 345 м2 против 16,63 и 394 у «больших») и паропроизводительность (47,7 т/ч вместо 54,7). Котлы—трехколлекторные, с горизонтальными пароперегревателями и подогревателями воздуха (до 340°С отходящими топочными газами), но без экономайзеров.

На каждом котле устанавливалось две ротационные форсунки системы «Зааке» производительностью по 2125 — 2430 кг топлива в час (соответственно размерам котлов). Рабочее давление пара составляло 70 атм., температура 460°С (на типе 36В уменьшена до 426°С). Для повседневных нужд на стоянке применялся вспомогательный котел, находившийся в VIII отсеке.,

Работу котельной установки обеспечивали два главных и два маршевых питательных насоса, располагавшихся по одному в каждом машинном отделении (производительность 210 и 50 м3/ч соответственно), а также по одному резервному в каждом КО (производительностью 150 м3/ч).

В каждом котельном отделении имелось по два турбо- и одному электрофорсуночному блоку, одному турбо- и одному растопочному электровентилятору. Имелись также подогреватели мазута (свежим паром до температуры 85 — 95°С) и питательной воды (отработавшим паром во вспомогательных механизмах до 180°С). Для пополнения запасов котельной воды служили вакуумные испарители производительностью по 50 т/ч, установленные по одному в каждом МО и использовавшие отработанный пар от вспомогательных механизмов.

Постоянный контроль за качеством питательной воды, правильным ведением фосфатно-щелочного режима внутри-котловой обработки воды для защиты котлов от коррозии, а также качеством топлива и смазочных масел вела имевшаяся на корабле специальная лаборатория, где вахтенный лаборант-химик делал необходимые анализы.

Управление котлами осуществлялось системой автоматического регулирования фирмы «Аскания», имевшей регуляторы нагрузки, питания, воздуха, уровня воды в коллекторе котла, перепада давления питательной воды и топлива. Рабочей жидкостью в системе являлось масло. Система обеспечивала устойчивую работу котлов при разных режимах нагрузки, строго поддерживая давление пара.

Хотя автоматика отличалась сложностью и капризностью, а в случае ее отказа кораблю грозила полная потеря хода, она позволила сократить численность вахты до трех человек в каждом котельном отделении (за работой механизмов наблюдали старшина вахты и два матроса-кочегара). Условия их работы красноречиво характеризует тот факт, что в котельных отделениях разрешалось курить, для этого даже имелись специальные электроприкуриватели.

Турбозубчатые агрегаты изготавливал концерн «Дешимаг» на основе ТЗА эсминцев типа «Рёдер», однако усложнение конструкции вновь привело к некоторому снижению надежности. Каждый ТЗА состоял из трех корпусов: в первом располагались турбины высокого давления (ТВД) переднего и заднего ходов; во втором — турбины низкого давления (ТНД) переднего и заднего ходов; в третьем — турбина среднего давления (ТСД) переднего хода.

ТВД и ТСД были активного типа, ТНД — реактивная двухпроточная; ступени ТНД заднего хода — активные, смонтированы по обеим концам ТНД переднего хода. Для повышения экономичности на полном переднем ходу пар подавался в обе части турбин высокого давления параллельно, а на маршевом — последовательно.

Валы от трех секций турбин шестернями соединялись с колесом редуктора, передававшим суммарный момент на трехлопастный винт из нержавеющей стали диаметром 3,3 м. В подшипниках гребных валов вместо обычного «белого металла», вызывавшего сильный износ механизмов и служившего источником вибрации, использовался синтетический пластик «Дитрон» с водяной смазкой.

Снижение частоты вращения винтов до 390 об/мин позволило избавиться от неприятного явления кавитации. По проекту суммарная мощность ТЗА составляла 70 000 л.с. (наибольшая, до 78 000 л.с., — кратковременно), что должно было обеспечить эсминцам 36-узловую скорость.

Полную мощность заднего хода (7500 л.с. при 260 об/мин) разрешалось поддерживать не более 15 минут из опасения чрезмерного нагрева ТНД и конденсатора; длительное движение задним ходом допускалось только на половинной мощности.

Отработанный пар поступал в главный конденсатор, располагавшийся поперек машинного отделения и охлаждавшийся турбоциркуляционным насосом. В качестве воздушных насосов применялись двухступенчатые пароструйные эжекторы. Конденсат откачивался турбоконденсаторным насосом и через холодильники подавался в деаэратор атмосферного типа, а затем бустерным турбонасосом в приемную часть действовавшего на данном режиме хода питательного насоса и через водоподогреватель в котел.

Для обеспечения смазки подшипников ТЗА в каждом машинном отделении были установлены по одному турбо- и электромасляному насосу, а также маслоохладитель, масляные фильтры и сепараторы. Гидравлические части топливных и масляных насосов выполнялись винтовыми.

Z-33 развивал на испытаниях скорость до 36,1 уз. Однако в открытом море скорость не превышала 33 уз.

Топливо хранилось в отсеках второго дна, но основная часть — в бортовых цистернах, причем топливные насосы котлов могли качать его только из этих цистерн, что требовало их постоянного наполнения.

Вспомогательное оборудование

Электроэнергией эсминца обеспечивал один турбогенератор марки AEG мощностью по 200 кВт, устанавливавшиеся в кормовом машинном отделении, и четыре дизельгенератора по 80 кВт, три из которых находились в VIII отсеке под помещением вспомогательного котла, а четвертый (аварийный) — в средней надстройке. Общая мощность электростанции составляла, таким образом, 520 кВт. Электрооборудование работало на переменном токе напряжением 220 В.

У Z-33 была развита противопожарная и водоотливная системы. Главная пожарная магистраль питалась от двух электронасосов. В котельных и машинных отделениях и в отсеках, расположенных между ними, устанавливались системы парового и газового (газ «СВ» подавался сжатым воздухом) пожаротушения. Водоотливная система включала три электронасоса главной магистрали производительностью по 300 т/ч плюс три вспомогательные донки по 80 т/ч. Кроме того, можно было задействовать турбоциркуляционные насосы, имевшие для этой цели специальные патрубки.

Якорное устройство состояло из двух носовых якорно-швартовых шпилей и кормового брашпиля с электроприводами.

Штатный состав спасательных средств включал моторный катер, моторный ял, вельбот и шлюпку-тузик, но на практике варьировался. Для спуска и подъема моторных катеров служили краны, для шлюпок имелись шлюпбалки.

Эсминец был оснащен двумя прожекторами: боевым 90-см на средней надстройке и сигнальным 60-см на площадке фок-мачты. Пост управления ими находились на нижнем ярусе носового мостика.

Экипаж и обитаемость

Экипаж эсминца по штату состоял из 11 офицеров и 332 унтер- офицеров и матросов. По мере усиления зенитного вооружения численность личного состава росла. Помещения командира корабля и офицерская кают-компания занимали кормовую надстройку. Офицеры, фельдфебели и около 70 человек рядового состава располагались на нижней палубе в корме; унтер-офицеры и матросы, в том числе машинная команда в полном составе — в носовой части на верхней и нижней палубах.

Спальные места для рядового состава представляли собой съемные парусиновые полотнища, крепившиеся металлическими люверсами к вертикальным стальным тросам, натянутым между подволоком и палубным настилом. В дневное время кубрики освобождались от гамаков, обеспечивая беспрепятственный доступ к бортам, что было немаловажно при борьбе с пожарами и пробоинами.

Установка орудийной башни сильно стеснила жилое пространство в XII отсеке, что заставило перейти на трехъярусные койки в матросских кубриках (на «маассах» и «редерах» они были двухъярусными). Однако и при этом стационарных спальных мест хватало примерно для половины экипажа, остальные спали в гамаках.

Бытовые условия команды нельзя назвать комфортными, однако немецкие моряки при стоянках в базе жили в береговых казармах или на плавбазах, поэтому суровая практичность оборудования жилых корабельных помещений была для них нормой.

Вооружение

Главный калибр

| Калибр | 149,1 мм |

| Длина ствола | 7,165 м (48 кал.) |

| Длина лайнера | 6,815 м (45,7 кал.) |

| Вес ствола с затвором | 8564 кг |

| Тип нарезки: кубич. парабола | 45/30 кал. |

| Количество нарезов | 44 |

| Длина нарезки | 5587 мм |

| Давление газов | 3000 ат. |

| Живучесть ствола | 1100 выстрелов |

| Сила отдачи (а=0 град.) | 58,0 т |

| Вес снаряда | 45,3 кг |

| Вес ВВ (Fp. 02): | |

| в полубронебойном снаряде | 3,89 кг |

| в фугасном снаряде | 6,0 кг |

| Вес гильзы с зарядом: | |

| полубронебойный снаряд | 24,0 кг |

| фугасный снаряд | 23,5 кг |

| Взрывчатка заряда | RPC/32 |

| Длина: | |

| полубронебойный снаряд | 678,9 мм |

| фугасный снаряд | 700,0 мм |

| гильзы | 865,0 мм |

| Начальная скорость | 835 м/с |

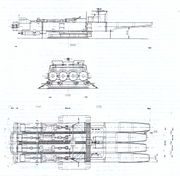

На миноносцах было установлено орудие крейсерского калибра 150-мм ТВК.С/36, разработанное оружейным концерном Rheinmetall-Borsig в Дюсельдорфе. Орудие конструктивно выполнялось однослойным со свободной внутренней трубой (лейнер). Затвор клиновой, ручного действия. Заряжание и досылание было ручным, что при весе снаряда 45 кг было довольно трудоемким делом. Заряд кордита хранился в латунной гильзе. Один конец гильзы был куполообразный и покрыт латунной фольгой, что предохраняло его от повреждения при досылании.

Фугасные снаряды имели головной временной взрыватель типа S/30. Полубронебойные снаряды оснащались только постоянным взрывателем типа С/27. Орудие обеспечивало дальность стрельбы 21 950 метров (118 каб.). Три орудия устанавливались в коробчатых щитах на установках (centre-pivot) типа LC/36. Еще два — в носовой орудийной башне типа типа LC/38.

Углы возвышения орудий, равнявшиеся −10°...+30°, позволяли использовать орудие в качестве противовоздушного средства только для создания дальней завесы. К сожалению для немцев, тяжелый снаряд и отсутствие механического заряжания снижали скорострельность. Даже в идеальных условиях требовались сверхчеловеческие усилия части прислуги. В условиях же Арктики и в открытом море скорость стрельбы снижалась еще больше и зависела от быстроты подачи боезапаса и выносливости заряжающих и подающих.

Каждое орудие обслуживалось одним главным и одним вспомогательным подъемником. Главные подъемники цепного типа могли обеспечивать 7-8 раздельных выстрелов в минуту. Каждая люлька подъемника вмещала один снаряд или один заряд, которые первоначально ставили на попа на специальном помосте, а затем впихивали в подъемник в вертикальном положении.

Подъемники подавали боезапас в перегрузочные посты, находящиеся рядом с орудиями, откуда снаряды и заряды вручную подавались через специальные порты на полукруглые лотки, охватывавшие орудие полукругом на 90° на оба борта. Нижний портик предназначался для снарядов, верхний для зарядов. Оба имели снаружи подпружиненные заслонки.

Вращающаяся структура орудийной башни опиралась на второй палубе над погребом. Боезапас внутрь башни подавался двумя подъемниками черпакового типа.

Как в перегрузочных помещениях для одноствольных установок, так и в орудийных башнях постоянно находились по десять готовых выстрелов для каждого орудия. Заряды содержались в индивидуальных легких футлярах из алюминиевого сплава и размещались в открытых ящиках из стальных щитов.

Несмотря на то, что 150-мм.орудия испытывались еще до войны в корабельных условиях, их установка на эсминцах принесла массу хлопот, от которых частично так и не удалось избавиться. Наибольшие неприятности доставила установка носовой двухорудийной башни. Считалось, что эта мера позволит сэкономить вес по сравнению с двумя одноствольными орудиями, стоящими возвышенно одно над другим, но на деле все вышло совсем по другому. Эта башня, спроектированная как «облегченная» С/38, весила 60,4 тонны, что почти в два раза больше, чем две одноствольных установки. Такое «облегчение» еще более ухудшило мореходность.

Башня представляла собой облегченный вариант двухорудийной 150-мм. башни, которая ранее устанавливалась на крупных немецких кораблях. Башни «LC/34», установленные на линкорах типа Scharnhorst весили по 120 тонн, а башни линкора Bismarck весили 108-116,25 тонн (в зависимости от высоты барбета и типа дальномера). Снижение веса башни для эсминца было достигнуто в основном за счет уменьшения бронирования — на крупных кораблях эти башни имели лобовые плиты толщиной 100—140 мм и боковые плиты 60 мм.

Башня LC/38 оказалась достаточно вместительной и в то же время массивной палубной установкой с электроприводным горизонтальным наведением и гидравлическим вертикальным наведением. Дистанционное силовое управление установки (RPC) установлено не было. Орудия размещались в единой люльке (обеспечивалась только совместная вертикальная наводка), имели горизонтальные скользящие затворы и ручное досылание, однако подающих лотков перед затвором не было. Выстрел производился электромагнитным способом. Вертикальная и горизонтальная наводка осуществлялась по указателям, как и в британском флоте. Наводчики имели отдельные позиции для стрельбы по четвертям, которые имели свои указатели дистанции и отклонения (упреждения). Механизма с показанием установки взрывателей не было.

Под башней находилось перегрузочное отделение, в которое боезапас поступал с кормовой стороны, а затем вручную переносился во второй подъемник, расположенный уже в барбете башни.

| Модель | "LC/36" | Башенная установка "LC/38" |

|---|---|---|

| Вес установки, кг: | |

|

| вес люльки, кг | |

|

| вес базы, кг | |

|

| вес фундамента, кг | |

|

| вес прицела, кг | |

|

| вес электропривода, кг | |

|

| вес брони, кг | |

|

| вес щита (броня "Wsh"), кг | |

|

| Наведение | |

|

| Углы гориз. вращения, град. | |

|

| Углы возвышения, град. | |

|

| Один оборот штурвала перемещал орудие: | ||

| вертикальная наводка | |

|

| горизонтальная наводка | | |

| Скорострельность, выстр./мин | |

|

| Дальность стрельбы, км | |

|

| Лобовая броня щита (башни), мм | |

|

| Броня крыши и боковая броня, мм | |

|

| Броня задней стенки башни, мм | | |

Вспомогательная/зенитная артиллерия

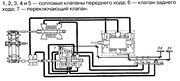

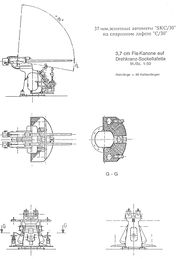

Зенитное вооружение: две спаренных 37-мм зенитных установки с хорошими углами обстрела, установленные позади второй дымовой трубы в спонсонных площадках над верхней палубой. Их дополняли 20-мм зенитные автоматы.

37-мм.автоматы SKC/30 эсминцев монтировались на лафетных поворотных установках LC/30.

Полный вес каждой установки равнялся 3670 кг. Эту артиллерийскую систему разработала и выпускала оружейная фирма Rheinmetall-Borsig в Дюсельдорфе.

Это полуавтоматическое орудие имело ствол типа моноблок с вертикальным скользящим затвором. Отдача ствола гасилась гидравлическим откатником, а пружинные накатники возвращали ствол в положение выстрела.

Применялись унитарные патроны (фугасные или трассирующие) в обоймах по восемь снарядов. Фугасные снаряды снабжались головными постоянными взрывателями типа С/30 и С/34. Трассирующие снаряды имели взрыватели типа St.С/34.

Полный вес выстрела равнялся 2,1 кг. Скорострельность установки достигала 160 выстрелов в минуту, но фактически реальная скорость стрельбы была в два раза меньше.

Автоматы 3,7-cm SKC/30 монтировались на поворотных установках LC/30, которые обеспечивали наведение по вертикали от -9° до +85°, при этом досягаемость снаряда по высоте составляла 6800 метров. Боезапас для двух установок составляли 8000 патронов, хранился он в погребах N-7 и N-8.

Важным для того времени новшеством была гиростабилизация орудия и люльки, обеспечивавшая лучшие условия стрельбы независимо от килевой и бортовой качки.

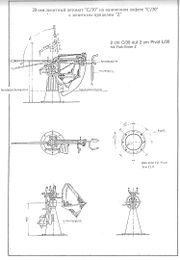

Легкое зенитное вооружение состояло из десяти одноствольных 20-мм автоматов.

20-мм автомат С/30 с длиной ствола 65-калибров изготовлялся все той же оружейной фирмой Rheinmetall-Borsig в Дюсельдорфе. Он был разработано на основе более раннего проекта Soloturn "ST-5".

На эсминцах 20-мм автоматы устанавливались на лафетных тумбах конической формы с телескопической центральной колонной, которая выдвигалась и опускалась при вращении маховика для изменения высоты расположения автомата в зависимости от высоты полета цели.

В отличие от автоматов Oerlicon, которые использовались союзниками, имевших свободную подвеску, горизонтальная и вертикальная наводка немецких автоматов осуществлялась вращением штурвальчиков. С правой стороны от орудия размещалась сетка для улавливания стреляных гильз.

Немецкое 20-мм орудие, полностью автоматическое, по своим характеристикам превосходило большинство подобных артиллерийских систем союзников.

Французские и британские 0,5-дюймовые (12,5-мм и 13-мм) пулеметы были слишком слабы для эффективной обороны от авиации. Не превосходил немцев и американский 28-мм автомат.

Британская артсистема "Pom-Pom" с двухфунтовыми пушками являлась хорошим орудием завесы, но не отличалось точностью и дальностью стрельбы, только голландцы со своими гиростабилизированными 40-мм автоматами Haasemeer опережали в этом отношении немцев.

Основным недостатком немецких 20-мм автоматов была их низкая скорострельность, которая принципиально могла достигать 280 выстрелов в минуту, но на практике не превышала 120 выстр/мин. Неудачной была и конструкция затворного механизма, который довольно часто заклинивал.

Другим фактором, замедляющим стрельбу была несовершенная обойменная система заряжания; обоймы вмещали по 20 патронов и поэтому требовалась их частая перезарядка во время боя.

| Модель | спаренная установка C/30 |

L/30 |

|---|---|---|

| Вес установки, кг | |

|

| Вес установки (без прицела), кг | | |

| вес качающейся массы, кг | |

|

| вес люльки, кг | |

|

| вес фундамента, кг | |

|

| вес прицела, кг | ||

| вес электропривода, кг | |

|

| Углы гориз. вращения, град. | |

|

| Углы возвышения, град. | |

|

| Один оборот штурвала перемещал орудие: | ||

| вертикальная наводка, град. | |

|

| горизонтальная наводка, град. | |

|

| Скорострельность, выстр./мин | |

|

| Дальность стрельбы, км | |

|

| Досягаемость по высоте, км | |

|

| трассирующим снарядом, км | |

|

| Модель | 3,7-cm SKC/30 | 2-cm C/30 |

|---|---|---|

| Калибр, мм | |

|

| Общая длина ствола, м | |

|

| Длина высверленного канала ствола, м | |

|

| Вес ствола с затвором, кг | | |

| Тип нарезки: кубич. парабола | |

|

| Количество нарезов | |

|

| Длина нарезки, мм | |

|

| Давление газов в стволе, ат. | |

|

| Живучесть ствола, выстрелов | |

|

| Сила отдачи (а=0 град.), кг | |

|

| Начальная скорость снаряда, м/с | |

|

| Дульная энергия, тм | ||

| Заряжание | |

|

| Снарядов в обойме (патронов в магазине) |

|

|

| Вес снаряда, кг | |

|

| Вес заряда (Fp. 02), кг | |

|

| Вес гильзы, кг | |

|

| Общий вес унитарного патрона, кг | |

|

| Длина снаряда, мм | |

|

| Длина гильзы, мм | |

|

| Общая длина патрона, мм | |

|

| Метательная взрывчатка | |

|

| Длительность свечения трассера, с | |

Минно-торпедное вооружение

Торпедное вооружение

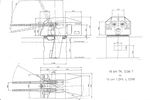

Эсминцы имел два четырехтрубных торпедных аппарата, размещенных в диаметральной плоскости над машинно-котельными отделениями. Использовались стандартные 533-мм.торпеды типа "G7a", работавшие на сжатом воздухе. Для вращения аппарата в горизонтальной плоскости имелся электомеханический привод.

Управление торпедной стрельбой осуществлялось из торпедного поста (Torpedorechenstelle). Общее управление стоельбой производил офицер торпедной службы, который использовал один из торпедных визиров, установленных на крыльях мостика. Задача офицера заключалась в удержании цели на линии прицела визира до момента выстрела.

Обычно курс и скорость цели, а также величину изменение расстояния можно было определить визуально с помощью стабилизированого визира, но при необходимости эти данные можно было получить и от аппаратного торпедного поста. Дистанция до цели определялась главным дальномером или радаром, когда они появились на кораблях. Но опыт показал, что на радары полностью полагаться было нельзя.

Пост УТС имел вычислительный блок, который при введении в него параметров цели давал углы залпа.

Наличие в торпедном посту двух цепей управления аппаратами в двух отдельных блоках (отдельная цепь на каждый аппарат) позволяло производить выстрелы торпедами переключением обычного тумблера в позицию "Залп", после включения которого торпеды выпускались автоматически с 2-секундным интервалом. Торпедный пост (Torpedorechenstelle) был более тщательно разработан, чем визирные посты на мостике, но он использовался только при наличии достаточного времени и возможности.

Торпедный пост имел такое же оборудование, что и визирные посты на мостике, но дополнительно имелись также специальная панель переключения, блоки дистанционного силового управления и селекторный переключатель залпа на каждый аппарат. Имелось также вычислительное устройство угла растворения торпедных труб, в который поступали данные о дистанции до цели, длине и уклонении цели.

Помимо этого каждый торпедный аппарат был оборудован собственным открытым постом управления, включающим хорошо зарекомендовавший себя оптический прицел, собственные вычислительные блоки для автономной стрельбы, а также пост управления силовым приводом горизонтального поворота аппарата.

Торпеды выстреливались сжатым воздухом или зарядом кордита. Чаще использовался первый способ. Обычно во время торпедной атаки корабли стреляли залпами по три-четыре торпеды.

Теоретически торпеда "G7a" была прекрасным оружием. Она могла пройти со скоростью 30, 40 или 45 узлов на расстояние соответственно 15.000, 5000 и 4000 метров. Глубина хода могла устанавливаться до 52 метров (!) с интервалом 1 метр.

Кроме того, еще при нахождении торпеды в трубе аппарата, буквально за минуту до выстрела, на ней можно было установить угол поворота торпеды до 90 градусов вправо или влево с интервалом в 1 градус. Боевая часть торпеды содержала 430 кг.взрывчатки типа ТНТ. Имелись контактные и магнитные взрыватели.

Предусматривали восемь запасных торпед (помимо восьми, находящихся в аппаратах). Но фактически на эсминцах были устроены хранилища только на четыре торпеды. Сделано это было для уменьшения высокорасположенных нагрузок; вес четырех торпед равнялся примерно 12 тонн.

Запасные торпеды содержались на закрытых стелажах, находящихся побортно от аппаратов внутри возвышенной надстроенной палубы, на которой находились торпедные аппараты - по одной торпеде справа и слева от каждого аппарата. Из хранилищ торпеды вынимались специальными грузовыми балками, размещенными рядом со срезом полубака и в средней части корабля.

Торпеды укладывались на специальные тележки и по минным рельсам перекатывались к торпедным аппаратам для перезарядки. Вероятно, именно поэтому, рельсы левого борта были проложены вплоть до среза полубака, в то время как рельсы правого борта заканчивались у кормовой дымовой трубы.

В целом перезарядка аппаратов было делом достаточно сложным и в бою этого не делали.

Минное вооружение и оборудование

| Модель | EMF | EMC |

|---|---|---|

| Вес взрывчатки, кг | |

|

| Диаметр, м | |

|

| Толщина стенок корпуса из аллюминиевого сплава, мм |

|

|

| Высота (включая "рога"), м | | |

| Вес мины с якорем, кг | |

|

| Стандартная длина троса, м: | ||

| диаметр троса 12,5 мм | | |

| диаметр троса 11,5 мм | | |

| диаметр троса 11 мм | |

|

| диаметр троса 9,5 мм | |

|

| диаметр троса 8,0 мм | |

|

| Детонаторы: | | |

| верхняя полусфера | | |

| нижняя полусфера | | |

| Штатная глубина постановки, м | |

|

Миноносцы принимать на палубу 74 мины. Однако уже во время войны выявились некоторые проблемы с прочностью корпусов эсминцев, поэтому к 1944 году количество принимаемых мин ограничили до 42.

С эскадренных миноносцев в основном ставились якорные мины типов "ЕМС" и "EMF" На корабле мины устанавливались на специальные минные рельсы, которые можно было снимать с корабля, хранить на берегу и устанавливать только при необходимости. Зачастую так и делалось.

Якорные мины с магнитным взрывателем типа “EMF” (Einheitsminen "Feruzundung") являлись одной из модификаций магнитных мин (немецкий флот имел также на вооружении донные магнитные мины, которые ставились на меньшей глубине). Взрывной механизм этих мин активировался при появлении магнитного поля (корабля) над ее местом установки.

Якорная мина с контактным взрывателем типа "EMC" (Einheitsminen "С") являлись стандартной миной германского флота. Время от времени появлялись ее различные модификации, основные отличия которых заключались в установке различных детонирующих вспомогательных устройств, в том числе для борьбы с подводными лодками. В целях борьбы с тралением иногда верхние шесть метров минрепа заменяли на цепь диаметром 16 мм. Но это увеличивало вес мины, отчего глубина постановка оказывалась меньше штатной.

Z-33 при постановке минных заграждений использовали некоторые из устройств, создающих проблемы тралящим кораблям.

Буй-срезатель "RB" (Reissboje) грушевидной формы со стальным корпусом, устанавливался на донном якоре и имел на тросе один или два резака (в зависимости от погодных условий и наличия течений в этом районе). Буй не имел заряда взрывчатки и предназначался просто для перерезания тралов. Ставился он на глубинах до 100 метров.

Ложная мина "EMR” (Einheitsminen "Reissen”) являлась по конструкции обычной стандартной миной "ЕМ", но не имела заряда взрывчатки. Она оснащалась пятью ложными детонаторами, чтобы симулировать уничтожение мины "ЕМС". Обычно она имела 50- метровую противотральную цепь, но могла иметь и резаки. Более поздние модификации имели двойную цепь, но их нельзя было устанавливать на таких больших глубинах, как обычные "EMR".

Противолодочное и противоминное вооружение

| Модель | WBF | WBG |

|---|---|---|

| Вес бомбы, кг | |

|

| Вес взрывчатки, кг | |

|

| Пояс глубин срабатывания, м | |

|

| Минимальная глубина срабатывания, м | ||

| Скорость погружения, м/сек. | |

|

| Минимальный интервал срабатывания, м | | |

| Эффективная площадь: | ||

| зоны разрушения, м | | |

| опасной зоны, м | | |

| зоны повреждения, м | | |

| зоны безопасности, м | ||

Тактика борьбы с подводными лодками в немецком флоте предусматривала использование гидрофонов для поиска лодки и последующее уничтожение ее глубинными бомбами.

Гидрофонная система обнаружения представляла собой пассивную систему поиска - установленные на корабле-охотнике микрофоны улавливали звуки, издаваемые целью.

С каждого борта устанавливалась горизонтальная антенна эллиптической формы. При этом корпус корабля действовал как экран от посторонних шумов (в основном от винтов).

Типовая станция могла состоять из одной или нескольких групп приемников, компенсатора, усилителя с наушниками, блока питания и соединительных кабелей. Имелись два одинаковых пульта управления, что позволяло прослушивать оба борта разным акустикам. Рабочие частоты, на которых слушали акустики, имели градации 500, 1000, 3000, 6000 и 10000 Гц.

Работа гидрофонов зависела от уровня шума от источника, состояния моря, посторонних шумов и т.д. На средних и высоких режимах скорости эсминец мог "услышать" торпеду с 2000 метров и больше, а подводную лодку в подводном положении и следующую на высокой скорости, - с 500-700 метров.

В то же время известно, что сами подводные лодки обнаруживали конвои с помощью гидрофонов "GHG" с 20 миль, а одиночный эсминец - с 10 миль в хороших условиях Атлантики. При плохих условиях эти дистанции уменьшались вдвое и больше.

Средства боевого воздействия на подводные лодки включали бомбосбрасыватели и бомбометы с глубинными бомбами.

Проект предусматривал четыре бомбомета (по бортам от кормовой надстройки) и два бомбосбрасывателя в корме. Судя по документам, захваченный союзниками в 1945 году эсминец Z-33 имел на борту 30 малых глубинных бомб типа "WBF" и "WBG" и четыре бомбомета.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Z-33 оснащался четырьмя радиопередатчиками и приемниками (ДВ, ДВ ближнего действия, КВ и УКВ). Радиорубка располагалась в нижнем ярусе носовой надстройки, рядом с ней находился шифровальный пост, оборудованный шифровальной машиной «Энигма».

Эсминец был оснащен радиолокационной станцией FuMO 24/25, установленной на ходовом мостике.

РЛС имела антенную решетку «матрасного» типа размерами 6x2 м, рабочую частоту 368 МГц (длина волны 81,5 см) и дальность действия 15 — 18 км. В конце 1944 — начале 1945 года Z-33 дополнительно оснастили радаром FuMO-63 «ХохентвайльК» (частота 556 МГц, дальность действия — до 20 км), размещенным позади второй трубы вместо прожектора. Однако и он не был приспособлен для наблюдения за воздушными целями и управления зенитным огнем.

Следует отметить, что немецкие радиодальномеры значительно уступали радарам союзников. Пеленг определялся с точностью до 3°, ошибка по дистанции достигала 70 м, две близкорасположенные цели сливались на экране в одну отметку, что исключало ведение «слепой» стрельбы. К тому же FuMO оказались весьма сложными в обслуживании и часто выходили из строя.

Непременным атрибутом радиоэлектронного оборудования немецких кораблей были пассивные детекторы: FuMB 3 «Бали», FuMB 4 «Суматра», FuMB 6 «Палау», FuMB 7 «Тимор», принимавшие излучение радиолокаторов противника. Они имели дипольные антенны или небольшие антенные решетки, монтировавшиеся на фок-мачте (на уровне прожекторной площадки или «вороньего гнезда») и ветроотбойнике мостика. Гидроакустическое оборудование включало в себя шумопеленгаторную станцию GHG группового действия (36 приемников), навигационную NHG и гидролокатор «S-Gerat».

Примечания

- ↑ Вспомогательные механизмы, гирокомпас, погреба зенитных автоматов, зарядная аккумуляторов и торпедная компрессорная станция

- ↑ Вспомогательный котел, дизель-генераторы и трансформаторная

См. также

Литература и источники информации

- Сборник статей по истории военного флота "Бриз" №11, 1996 год

- Сборник статей по истории военного флота "Бриз" №12, 1996 год

- Сборник статей по истории военного флота "Бриз" №3, 1997 год

- Эсминцы типа "Нарвик". Эскадренные миноносцы серий 36А и 36В. Морская колекция, 2004, No 10

- Патятин С. В., Морозов М. Э. Немецкие эсминцы Второй мировой. Демоны морских сражений. - М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007, - 160с.: ил.