Тяжёлые крейсера типа Mogami

| Версия 20:27, 28 декабря 2014 | Текущая версия на 13:15, 27 декабря 2023 | |||

не показано 98 промежуточных версии 7 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | {{ | + | {{Тип корабля | |

| ? | |Название | + | |Название типа = Тяжёлые крейсера типа Mogami | |

| ? | |Картинка = | + | |Картинка = Mogami running trials in 1935.jpg | |

| ? | [[ | + | |Предшественники = [[Navy:Тяжёлые_крейсера_типа_Takao|Тяжёлые крейсера типа Takao]] | |

| ? | | | + | |Дочерние типы = [[Navy:Тяжелые_крейсера_типа_Tone|Тяжёлые крейсера типа Tone]] | |

| ? | + | <!-- | ||

| ? | + | |||

| ? | [[ | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | <!-- | + | ||

| ? | + | Постройка и служба | ||

| --> | --> | |||

| ? | | | + | |Заказано = 4 | |

| ? | | | + | |Построено = 4 | |

| ? | | | + | |Годы постройки = 1931—1937 | |

| ? | | | + | |Годы службы = 1935—1944 | |

| ? | | | + | |Место строительства = {{comment|города '''Курэ'''|Kure Naval Arsenal}}, {{comment|'''Нагасаки'''|верфь Mitsubishi Nagasaki Shipyard}},<br /> {{comment|'''Йокосука'''|Yokosuka Naval Arsenal}}, {{comment|'''Кобэ'''|верфь Kōbe-Kawasaki Shipbuilding Yard}} | |

| ? | <!-- | + | <!-- | |

| + | <!-- | |||

| + | <!-- | |||

| + | <!-- | |||

| ? | + | Общие данные | ||

| --> | --> | |||

| ? | + | |Водоизмещение = 12000-12400 | ||

| ? | | | + | |ВодоизмещениеПолн = 14795-15057 | |

| ? | | | + | |Длина = 187,8-198,37 | |

| ? | | | + | |Ширина = 20,2-20,6 | |

| ? | | | + | |Осадка = 5,5-6,1 | |

| ? | | | + | |Энергетическая установка = {{comment|4 ТЗА типа Parsons<ref>Турбо-зубчатый агрегат</ref>|10 котлов Kampon (на крейсерах Mogami), 8 котлов Kampon (на крейсерах Suzuya)}} | |

| ? | | | + | |Скорость хода = 35 | |

| ? | | | + | |Дальность плавания = 7000-7500 | |

| ? | |Скорость хода | + | ||

| ? | |Дальность плавания | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| <!-- | <!-- | |||

| Строка 59: | Строка 37: | |||

| --> | --> | |||

| ? | |Общая численность = | + | |Общая численность = 830-951 | |

| ? | |Офицеры = | + | |Офицеры = 58-73 | |

| |Мичманы = | |Мичманы = | |||

| |Матросы = | |Матросы = | |||

| Строка 68: | Строка 46: | |||

| --> | --> | |||

| ? | |Пояс = | + | |Пояс = 100-140 | |

| |Борт = | |Борт = | |||

| ? | |Палуба = | + | |Палуба = 35-60 | |

| |Траверз нос = | |Траверз нос = | |||

| |Траверз корма = | |Траверз корма = | |||

| ? | |Барбеты = 25 | + | |Барбеты = 25 | |

| ? | | | + | |Башни = 25 | |

| ? | |Боевая рубка = 100 | + | |башня лоб = | |

| ? | |Румпельное отделение = | + | |башня бок = | |

| + | |башня тыл = | |||

| + | |башня крыша = | |||

| + | |Боевая рубка = 100 | |||

| + | |Румпельное отделение = 127 | |||

| <!-- | <!-- | |||

| Строка 82: | Строка 64: | |||

| --> | --> | |||

| ? | |Вооружение = Артиллерия | + | |Вооружение = | |

| ? | + | {{КорабльКарточкаСписок | ||

| ? | + | |Артиллерия главного калибра: | ||

| ? | + | |{{comment|15 (5×3) — 155-мм/60 орудия 3rd Year Type|(после модернизации) 10 (5×2) — 203-мм/50 орудия Тип 3 №2}} | ||

| }} | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Зенитная артиллерия: | |||

| + | |8 (4×2) — [[Navy:127-мм_орудие_Type_89|127-мм/40 орудия Type 89]] | |||

| + | |8 (4×2) — [[Navy:25-мм_орудие_Type_96|25-мм/60 пушки Type 96]] | |||

| + | |4 (2×2) — 13,2-мм пулемёта Hotchkiss | |||

| + | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Минно-торпедное вооружение: | |||

| + | |12 (4×3) — [[Navy:610-мм_торпеда_Тип_93|610 мм ТА]] | |||

| + | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Авиагруппа: | |||

| + | |3 × разведывательных гидросамолета [[Navy:Aichi E13A|Aichi E13A]] | |||

| + | |2 х катапульты | |||

| + | }} | |||

| + | |Построенные корабли = [[Navy:IJN_Mogami_(1934)|IJN Mogami]], [[Navy:IJN_Mikuma_(1934)|IJN Mikuma]], [[Navy:IJN_Suzuya_(1934)|IJN Suzuya]], [[Navy:IJN_Kumano_(1936)|IJN Kumano]] | |||

| + | }}{{AnnoWiki | |||

| + | |pic = Mogami icon.png | |||

| + | |content = '''Тяжёлые крейсера типа ''Mogami''''' ({{Lang-ja|最上型}}, {{Lang-ru|Могами}}) - тип тяжёлых [[Navy:Крейсер|крейсеров]] <ref>Изначально залаживались как лёгкие [[Navy:Крейсер|крейсера]], в дальнейшем были переоборудованы в тяжёлые.</ref> [[Navy:Императорский_флот_Японии|Японского Императорского Флота]]. ''Mogami'' являлись усовершенствованным типом кораблей ''Takao''. В 1931—1937 гг. построено 4 крейсера данного типа - ''Mogami'' ({{Lang-ja|最上}}), ''Mikuma'' ({{Lang-ja|三隈}}), ''Suzuya'' ({{Lang-ja|鈴谷)}}), ''Kumano'' ({{Lang-ja|熊野}}). Все четыре крейсера были приписаны к военно-морской базе Куре до момента своего исключения из списков Императорского японского флота. В ходе [[Navy:Вторая_мировая_война|Второй мировой войны]] все корабли были уничтожены. | |||

| + | }} | |||

| + | == Общие сведения == | |||

| + | Крейсера типа ''Mogami'' первоначально закладывались как легкие. И должны были придти на смену кораблям типа ''Takao''. Внешне ''Mogami'' отличались от предшественников дымоходами, объединенными в одну массивную трубу и расположением башен главных орудий в носовой группе. Стремление Японии стать лучшими в море, привело к тому что крейсера ''Mogami'' получили возможность перевооружения, и после отказа японцев соблюдать какие-либо договора - крейсера вошли в строй как тяжелые. Орудия в башнях ГК были сменными. К началу войны Япония имела в своем флоте равное количество кораблей, как и у противоборствующей стороны, крейсеров класса «А». Корабли активно использовались на протяжении всей Второй Мировой Войны. Хорошо зарекомендовав себя в своем классе. До конца войны ни один из крейсеров типа ''Mogami'' не уцелел. Все они были уничтожены в основном [[Navy:Авиация|авиацией]] [[Navy:ВМС_США|США]]. На смену крейсерам ''Mogami'' пришли корабли [[Navy:Тяжелые_крейсера_типа_Tone|типа ''Tone'']]. | |||

| ? | + | == История создания == | ||

| ? | [[ | + | === Предшественники === | |

| ? | + | [[Navy:Тяжёлые_крейсера_типа_Takao|Крейсера типа Takao]], которые являлись предшественниками ''Mogami'', были построены по [[Navy:Вашингтонская_конференция|Вашингтонскому]] образцу. Имели массивные бронированные [[Navy:Надстройка_судовая|надстройки]] присущие тяжелым классам кораблей - [[Navy:Линейный_корабль|линкорам]]. В то же время корабли типа ''Takao'' являлись самыми крупными крейсерами японского флота. Пока на смену не пришел «улучшенный» проект ''Takao'' - получивший название ''Mogami''. | ||

| + | 5 марта 1930 года совместно с главой МГШ Кандзи Като и морским министром Кэйсукэ Окадой был принят проект программы. Программа включала в себя сокращение, по сравнению с более ранним вариантом от августа 1928 года, 6 лёгких крейсеров водоизмещением в 5000 т. - на 5 тяжёлых. После рассмотрения в министерстве проект был подписан 14 мая премьер-министром Гиити Танакой, но уже включал четыре единицы этого типа вместо пяти. | |||

| + | В 1930—1931 годах было намечено заложить четыре тяжёлых крейсера, известных как тип «Усовершенствованный Такао». | |||

| + | Характеристики новых кораблей оставались прежними, но согласно требованиям флота были подвержены замене - зенитных установок калибра 120 мм, на более новые [[Navy:127-мм_орудие_Type_89|127-мм установки тип 89]]. [[Navy:Бомбовый_погреб|Погреба]] и {{comment|ПТЗ|Противоторпедная защита}}, по сравнению с крейсерами типа ''Takao'', должны были иметь усиленную защиту. Крейсера сразу же включили в семилетнюю кораблестроительную программу, но программа была свернута в 30-х годах парламентом Японии, в связи с новым дипломатическим соглашением по военно-морским флотам. | |||

| + | === Предпосылки к созданию === | |||

| + | В 30-х годах Япония приняла участие в [[Navy:Лондонская_конференция|Лондонской конференции]], по окончанию которой был подписан Лондонский морской договор <ref>Международный договор по ограничению военно-морских вооружений, подписанный 22 апреля 1930 года в Лондоне (Великобритания) 5 морскими державами: Соединёнными Штатами Америки, Британской империей, Японской империей, Францией и Италией.</ref>. Этим договором Японский флот должен был ограничиваться 12 морскими единицами. Введением в строй четырех кораблей типа ''Takao'' ветка развития «официальных вашингтонских» крейсеров была прервана. После чего была проведена полная ревизия кораблестроительной политики императорского флота. | |||

| + | 27 июня этого года, [[Navy:Адмиралтейство|адмиралтейством]] <ref>Заместитель начальника Морского генерального штаба (МГШ) адмирал Осуми Нагано и заместитель министра ВМФ Сейзо Кобаяси (Секретный декрет по флоту № 115), а затем начальник МГШ Наозане Танигучи и министр ВМФ Такеси Такаребе (Секретный декрет по флоту № 116).</ref>, был предложен первый вариант программы. В котором оговаривалась постройка кораблей суммарным [[Navy:Водоизмещение|водоизмещением]] в 50 995 тонн - эти цифры определялись лимитом на строительство. Строительство включало - четыре крейсера водоизмещением до 8500 т, 18 [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцев]] по 1400 Т, небольшой [[Navy:Авианосец|авианосец]] - 9850 т, 9 [[Navy:Подводная_лодка|подводных лодок]] <ref>1 субмарина в 1900 т (будущая «И-6»), 6 - по 1400 т (будущие типа «И-68») и две - по 700 т (будущие типа «Ро-33»)</ref>, а также 44 корабля, не попадавших под договорные ограничения. | |||

| + | Общая стоимость программы составляла почти 423 млн. иен. И была отклонена министрами ВМФ, т.к. явлалась затратной. | |||

| ? | + | Флотом сразу же был предоставлен сокращенный вариант программы, который предусматривал затраты до 355,5 млн. иен и сокращение судов до 27 - в очередной раз от министерства поступил отказ. | ||

| ? | + | Спустя 4 месяца, 22 октября 1930 года, была предоставлена урезанная программа <ref>Включала крейсера, 10 эсминцев, 6 подлодок 1400 т. и всего 5 «недоговорных» кораблей </ref> стоимостью до 225,34 млн. иен на строительство судов. После рассмотрения программы, министерством были внесены поправки, которые включали в себя - увелечение число эсминцев до 12, «недоговорных» судов до 14 и возвращение к первоначальной программе от 27 июня с подлодками. 15 ноября 1930 года программа были принята на 59-й сессии парламента (24.12.1930-27.03.1931) под названием «Программа 1931 года по замене вспомогательных кораблей» <ref>В дальнейшем как «Первая программа по замене кораблей» или неофициально как «Программа I».</ref>. | ||

| ? | + | === Проектирование === | ||

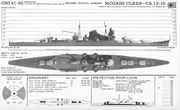

| + | [[Файл:Japan c-37.jpeg|thumbnail|Основной проект (Kihon Keikaku) C-37]] | |||

| + | В основу нового проекта крейсеров типа ''Mogami'' легли чертежи «Усовершенствованного Takao», в котором было заменено [[Navy:203-мм_морское_орудие_Тип_41|203-мм орудие]] на [[Navy:155мм_(50)_Model_1920|155-мм]]. 20,3 см орудие ранее в японском флоте не применялось, но являлось предельным для крейсеров класса «B» по Лондонскому договору. Японские разработчики старались одержать превосходство, над противником, во всем, как в бронировании, так и в вооружении, пусть даже в ущерб прочности [[Navy:Корпус_корабля|корпуса]] и [[Navy:Обитаемость|обитаемости]]. Так легкие крейсера иностранного флота имели вооружение в 8-12 орудий калибром 150-155 мм, но японское командование желало видеть более мощное морское вооружение. | |||

| + | В следствии чего, в 1930 годах, был разработан проэкт под кодовым названием «C-37», к которому были предъявлены ряд требований: | |||

| + | * Вооружение должно было составлять пятнадцать 155-мм орудий в трехтрубных баншнях, с возможностью замены на более крупный [[Основной_калибр|калибр]] - 203-мм в двухорудийны в тех же башнях. | |||

| + | * Обеспечивать полную защиту погребов от 203 мм снарядов, а механизмов корабля от 155-мм орудий. | |||

| + | * Крейсера должны были оснащаться четырьмя 610-мм трехтрубными торпедными аппаратами | |||

| + | * При всем при этом максимальная скорость должна составлять 37 [[Navy:Узел|узлов]], а [[Navy:Дальность_плавания|дальность плавания]] 8000 миль при 14 узлах. | |||

| + | * Способность действовать в авангарде главных сил, вести дальнюю разведку и бороться с тяжёлыми крейсерами противника, и все это должны было приходиться на плечи легких крейсеров. | |||

| ? | + | Разработкой прооекта занимался капитан 1-го ранга К. Фудзимото, до этого занимавший пост начальника секции основного проектирования при 4-м отделе Морского генерального штаба. За плечами капитана лежали проекты по постройке эсминцев [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Fubuki|''Fubuki'']] и [[Navy:Миноносцы_типа_Tidori|миноносцев типа ''Tidori'']]. Построенные корабли во главе с К. Фудзимото, отличались высокой скоростью и мощным вооружением, в ущерб прочности и остойчивости. Ошибки Фудзимото скорее всего было результатом давления Морского генерального штаба, которому слабохарактерный Фудзимото не мог противостоять. | ||

| ? | + | К проекту ''Mogami'' были предъявлены аналогичные требования, что и к тяжелым крейсерам водоизмещением в 10000 т., но стандартное водоизмещение новых крейсеров должно было составлять 8500 т. Однако предоставленный, летом 1931 года, проект имел водоизмещение в 9500 т., облегченный корпус в котором применялась электросварка, никого из адмиралтейства не удивила. Корабли данного типа по всем характеристикам подходили, и в командовании решили оставить в секрете данные показатели, и предоставить по бумагам водоизмещение в 8500 т. | ||

| + | У всех вокруге возникали кучу вопросов, как возможно уместить такие вооружения на столь легком корабле. Так главный конструктор Королевского флота высказался по поводу характеристик, японских тяжёлых крейсеров | |||

| + | {{цитата|автор=Главный конструктор|Они либо строят свои корабли из картона, либо цифры неверны.}} | |||

| ? | + | От разнообразного вооружения, повышался вес корабля, тем самым снижалась [[Navy:Мореходность|мореходность]], [[Navy:Остойчивость|остойчивость]], скорость и вместе с ней дальность плавания. Руководство флота готово было идти на такие жертвы, но даже при таких условиях характеристики по водоизмещению между проектными и реальными проектами не имело столь огромных расхождений. Ошибки возникали лишь от части при проектировании и низкой весовой дисциплине в процессе постройки. | ||

| ? | ''' | + | == Постройка и испытания == | |

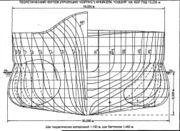

| + | [[Файл:Mogami class.jpg|thumbnail|Чертеж крейсеров типа ''Mogami'']] | |||

| + | В 1931 году поступил заказ на постройку, четырех 8500 тонных, [[Navy:Крейсер|крейсеров]] среднего типа, под первоначальными номерами (№№ 1-4). | |||

| + | Первые два заказа были направлены осенью, в [[Navy:Военно-морская_база_Куре|арсенал флота в Курэ]] и на [[Navy:Верфь|верфи]] компании ''Mitsubishi Nagasaki Shipyard'' в Нагасаки. На [[Navy:Стапель|стапелях]] они были заложены до конца того же года. | |||

| + | 1 августе 1932-го [[Navy:Корабль|корабль]] под № 1 получил название ''[[Navy:IJN_Mogami_(1934)|Mogami]]'' <ref>Имя ''Mogami'' ранее носило эксплуатировавшееся в 1908—1928 годах посыльное [[Navy:Судно|судно]]</ref> в честь реки в префектуре Ямагата, а крейсер № 2 — ''[[Navy:IJN_Mikuma_(1934)|''IJN Mikuma'']]'' по протекающей в префектуре реке Оита. | |||

| ? | + | Спустя год были направлены еще два заказа, на постройку крейсеров под номерами 3 и 4, арсеналу флота в Йокосуке и верфи компании ''Kōbe-Kawasaki Shipbuilding Yard'' в Кобэ в конце 1933 года. Корабли 3 и 4 получили названия соответственно ''[[Navy:IJN_Suzuya_(1934)|''IJN Suzuya'']]'' <ref>Имя 'Suzuya'' носил бывший русский крейсер «Новик» в период своей короткой службы в японском флоте</ref> в честь реки в префектуре Карафуто <ref>Одна из двух крупнейших рек на южном Сахалине (наряду с рекой Лютога). На Сусуе стоит административный центр Сахалинa Южно-Сахалинск.</ref> и ''[[Navy:IJN_Kumano_(1936)|''IJN Kumano'']]'' в честь реки в префектуре Миэ. Стоит заметить что названия ''Mikuma'' и ''Kumano'' в [[Navy:Императорский_флот_Японии|Японском Императорском флоте]] использовались впервые. | ||

| ? | + | По контракту каждая стоимость корабля оценивалась в 24 833 950 иен. <ref>Ие́на (яп. 円 эн) — денежная единица Японии, одна из основных резервных валют мира. В виде серебряных и золотых монет стала чеканиться в 1869—1871 годах.</ref>, в том числе за корпус 5 927 916 иен., механизмы 7 374 441 иен., вооружения и оборудование 10 953 610 иен. и за остальные части 577 983 иен.. | ||

| ? | + | Фонды на покрытие расходов, постройки четырех крейсеров в размере 99 335 800 иен., были одобрены парламентом на 59-й сессии под статьей «Расходы на строительство вспомогательных боевых судов» в рамках чрезвычайного бюджета «Расходы на строительство боевых судов» с началом в 1931/32 финансовом году и выданы министерством. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Первые два корабля вступили в японский флот летом 1935 года. | ||

| ? | + | Остальная пара кораблей требовала достройки в связи с инцидентом в Четвёртом флоте. | ||

| ? | + | В 1936 году крейсер ''Suzuya'' отправился на модернизацию. | ||

| + | В строй вошли уже 31 октября 1937 года вместе с перестроенным ещё на стапеле крейсером ''IJN Kumano''. | |||

| == Описание конструкции == | == Описание конструкции == | |||

| ? | + | === Корпус === | ||

| + | [[Файл:Mogami class-CA 13-16.jpg|thumbnail|Конструктивная схема крейсеров типа ''Mogami'']] | |||

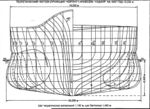

| + | [[Файл:Proekcia korpus.jpg|thumbnail|Теоретический чертеж крейсера ''IJN Suzuya''. 1937 год.]] | |||

| + | Первоначально на крейсера типа ''Mogami'' устанавливались двойные реактивные рули <ref>Ожидалось, что благодаря их форме и расположению точно в струе внутренних гребных валов, на крейсерских ходах удастся уменьшить диаметр циркуляции - за счет реакции струи на рули в направлении, противоположном по отношению к повороту носа корабля.</ref>, которые должны были уменьшить циркуляцию, но во время испытаний в марте 1935 года - циркуляция оставалась на прежнем уровне, а поворот на большой скорости вызывал сильную вибрацию корпуса. Поэтому последующие крейсера типа ''Mogami'' строили с балансирными рулями регулярного типа общей площадью 19,94 м<sup>2</sup>. На самом же крейсере ''IJN Mogami'' в 1935 году реактивные рули были заменены на регулярные. | |||

| ? | + | [[Файл:Nadstroika machta.jpg|thumbnail|Кормовой мостик, грот и фок-мачта ''Mogami''. 1937 и 1940 года.]] | ||

| + | [[Файл:Nos nadtroika.jpg|thumbnail|Носовые надстройки ''IJN Mogami'' и ''IJN Suzuya''. 1940 год.]] | |||

| + | Корпус на крейсерах типа ''Mogami'' имел аналогичные очертания как и на их предшественниках, разработанные Ю. Хирагой для 7100-тонных кораблей. | |||

| + | Немного отличалась толщина плит под машинными и котельными отделениями. Так на крейсерах типа ''Takao'' на уровне 6-й ватерлинии составляла 5,6-7,5 мм, в то же время в проекте «С-37» толщина плит была 5,5-7,0 мм. Профили шпангоутов, на типе ''Takao'', между 8-й ватерлинией и средней палубой составляли 7,5 мм, на крейсерах типа ''Mogami'' - 8 мм. | |||

| ? | + | {| class="wikitable" | ||

| + | |- | |||

| + | ! !! «С-37» !! ''IJN Mogami'' !! ''IJN Mikuma'' !! ''IJN Suzuya'' !! ''IJN Suzuya'' !! ''IJN Kumano'' | |||

| + | |- | |||

| + | | Дата || 1931 || июль 1935 || 1937/38 || ноябрь 1935 || 1937 || 1939 | |||

| + | |- | |||

| + | | Длина полная, м || 200.6 || 200.6 || 200.6 || 200.6 || 200.6 || 200.6 | |||

| + | |- | |||

| + | | Длина по ВЛ. м | |||

| + | || 197.0 || 198.3 || 198.3 ||198.02 || 198.06 || 198.06 | |||

| + | |- | |||

| + | | Длина между п. п., м | |||

| + | || 189,0 || 189,0 || 189.0 || 187,8 || 187,8 || 187,8 | |||

| + | |- | |||

| + | | Ширина максим./ по ВЛ, м | |||

| + | ||18,0/18,0 ||18,0/18,45 || 20,51/19,152 || 18,0/18,0|| 20,2/19,2|| 20,2/19,2 | |||

| + | |- | |||

| + | | Ширина шельтердека, м | |||

| + | || 20,6 || 20,6 || 20,6 || 19,2 || 19,2 || 19,2 | |||

| + | |- | |||

| + | | Высота от киля до ВП, м | |||

| + | || 10,75 || 10,75 || 10,75||10,455 ||10,455 || 10,455 | |||

| + | |- | |||

| + | | Средняя осадка, м<sup>'''1'''</sup> | |||

| + | || 5,5 || 6,15 || 6,1 || 5,96 || 6,058 || 6,043 | |||

| + | |- | |||

| + | | Высота борта над ВЛ<sup>'''2'''</sup> нос/середина/корма, м | |||

| + | ||8,0/5,5/5,3 ||8,0/5,5/4,9|| 8,0/5,5/4,9 || 7,65/5,15/4,65 || 7,65/5,15/4,65 || 7,65/5,15/4,65 | |||

| + | |- | |||

| + | | Водоизмещение: стандартное, т / нормальное, т | |||

| + | || 9500/11160 || 11200/12962|| 12400/14110 || -/12450|| -/13881 || 12000/13844 | |||

| + | |} | |||

| + | ''<sup>'''1'''</sup> Оценивалось для нормального водоизмещения на испытаниях с 67% запасов;'' | |||

| + | ''<sup>'''2'''</sup> при проектной осадке 5,5 м Водоизмещение на испытаниях с 67% запасов / полное в метрических тоннах (осадка в метрах);'' | |||

| ? | + | Верхняя непрерывная палуба тянулась вдоль бортов - от носа до кормы. | ||

| + | Высота бортов при осадке 5,5 м в носовой части составляла 7,65 м, в кормовой - 4,65 м. | |||

| + | Броневые листы в поясе и средней палубе, для лучшей прочности, распределяли в продольном направлении. | |||

| + | В отличии от предшественников, корпус кораблей был легче, из-за применения электросварки. К листам обшивки приваривались ветви [[Navy:Шпангоут|шпангоутов]] и настил [[Navy:Платформа|пратформы]]. Сами сварные блоки обводов соединялись между собой толстыми обручами и заклепками. | |||

| + | Для конструкции крейсеров использовалась сталь Дюколь. | |||

| ? | + | На первых крейсерах легкие корпусные конструкции деформировались при умеренном волнение моря. В ходе маневров 26 сентября 1935 года ''IJN Mogami'' и ''IJN Mikuma'', входящие в состав 4-го флота, попали в тайфун, в следствии которого получили тяжелые повреждения. Сварные соединения в носу разрушились, заклинили носовые башни. В апреле 1936 года крейсера были поставлены в доки на реконструкцию. | ||

| ? | + | Командованием флота, после «Инцидента с 4-м Флотом», были приняты меры по улучшению продольной прочности и уменьшения искривления корпусов: | ||

| + | # сварные соединения заменили на клепанные. | |||

| + | # произвели замену на сталь MS, в обшивке средней части корпуса и в оставшихся сварных соединениях. | |||

| + | # для усиления средней части корпуса, был наклепан дополнительный слой плит из стали Дюколь (на обшивку днища - по 2 плиты шириной 1 м и толщиной 22 мм, борта - по 2 плиты шириной 1,75 м и толщиной 18-20 мм и по верхней палубе - 2 плиты толщиной 18-20 мм). | |||

| + | {{Popup | |||

| + | |header = Таблица весовых нагрузок крейсеров типа ''Mogami'' после модернизации 1934 года, '''''тонны (%)''''' | |||

| + | |content = <table class="wiki_table"> | |||

| + | <tr align="center"><th> Крейсер </th><th> '''''IJN Mogami''''' </th><th> '''''IJN Kumano'''''</th></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Дата </td><td> 10.07.1935 </td><td> 22.10.1937 </td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Структура корпуса </td><td> 3682.9 (28.0) </td><td> 4492.0 (32.7)</td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Броня и защита </td><td> 2028,7(15,6) </td><td> 2065.0(15,0)</td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Арматура </td><td> 485,8 (3,7) </td><td> 460,4 (3,4)</td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Оборудование постоянное </td><td> 177,1 (1,4) </td><td> 180,6(1,3)</td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Оборудование переменное </td><td> 350,0 (2,7) </td><td> 350,3 (2,6)</td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Механизмы </td><td> 2477,3(19,1) </td><td> 2358,1 (17,2)</td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Вооружение (всего) </td><td> 2004,9(15,4) </td><td> 2103,5 (15,3)</td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Орудия </td><td> 1405,1 (10,8) </td><td> 1469,9(10,7)</td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Торпедное вооружение </td><td> 149,2(1,1) </td><td> 210,2(1,5) </td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Авиаоборудование </td><td> 74.6 (0.6) </td><td> 81,9(0,6)</td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Электрооборудование </td><td> 363,5 (2,8) </td><td> 341,5(2,5) </td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> 67%-й запас топлива </td><td> 1591,2(12,3) </td><td> 1535,4(11,2) </td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> 67%-й запас воды </td><td> 103,9(0,8) </td><td> 106,2(0,8) </td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> 67%-й запас легкого топлива </td><td> 16,3(0,1) </td> <td> 16,7(0,1) </td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> 67%-й запас смазочного масла </td><td> 45.5 (0.4) </td><td> 40,0 (0,3) </td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Прочее (неизвестно) </td><td>18,2(0,1) </td><td> 14,3(0,1) </td></tr> | |||

| + | <tr align="center"><td> Водоизмещение на испытаниях </td><td> 12980,8(100) </td><td> 13723,0(100) </td></tr> | |||

| + | </table> | |||

| + | |hidden = 1 | |||

| + | }} | |||

| ? | + | Надстройка крейсеров типа ''Mogami'' была аналогичной, как на типе ''Takao''. Имелась большая надстройка, в которую входили все посты связи и корректировка огнем. Высокая четырехногая Фок-мачта, ангар для гидросамолетов в районе грот-мачты. Из-за крупных габаритов надстроек первые корабли имели недостаточную остойчивость. В дальнейшем строительство крейсеров типа ''Mogami'' было скорректировано. Огромная надстройка была заменена на более низкую, фок-мачта заменена на треногу, а надстройки в носовой части были уменьшены, убран ангар. Для улучшения остойчивости была смонтирована система закачки водяного балласта. На крейсерах ''IJN Suzuya'' и ''IJN Kumano'' уменьшили высоту межпалубных пространств. | ||

| ? | ''' | + | === Бронирование === | |

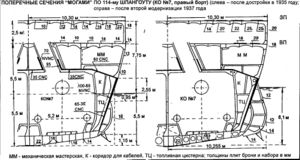

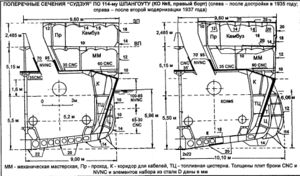

| + | Бронирование кораблей по первоначальному проекту «С-37» существенно отличалась от крейсеров «класса А». Система защиты должна была выдерживать снаряды в 155-200 мм в районе МКО и погребов. Кроме того, корабли предполагалось защитить и от попаданий торпед и от снарядов, падающих перед бортом. Наклонная броня сужающаяся к низу и охватывающая пояс защищала от снарядов, а в нижней части ПТП. Аналогичная защита применялась для погребов ГК на крейсерах типа ''Takao'', и линейных кораблях типа ''Yamato''. Броневой пояс толщиной до 75 мм выполнялся из стали CNC (нецементированная с медными добавками), свыше - NVNC. | |||

| + | {{switcher|style=text-justify buttons-left|menu=top | |||

| + | |Поперечные сечения ''IJN Mogami''# | |||

| + | [[Файл:Se4enie mogami.jpg|300px]] | |||

| + | |''IJN Suzuya''# | |||

| + | [[Файл:Se4enie suzuya.jpg|300px]] | |||

| + | }} | |||

| ? | + | Размерения броневой защиты ЭУ | ||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | | наклон внутрь: || 20° | |||

| + | |- | |||

| + | | высота, м: || 6,5 | |||

| + | |- | |||

| + | | длина, м: || 74,22—78,15 | |||

| + | |- | |||

| + | | толщина в верхней части, мм || 65—100 | |||

| + | |- | |||

| + | | толщина в нижней части, мм || 25—65 | |||

| ? | + | |} | ||

| + | Высота броневого пояса в корме и носу корабля составляла 4,5 м. Зато толщина брони в верхней части составляла 140 мм, к низу сужался до 30 мм. Общая длина броневого пояса была одинаковой на всех крейсерах проекта — 110,5 м. Также для прикрытия отсеков с механизмами над НП по шпангоутам №85 и №155 применялись поперечные переборки из стали NVNC, а погреба ниже НП прикрывались уже прямыми из той же стали. | |||

| ? | + | Горизонтальную защиту обеспечивала броневая палуба из стали CNC толщиной 35 мм, прикрывая механизмы на уровне СП и над погребами, с 2,8-метровые бортами со скосом под углом 20° к горизонту, толщина которых составляла 60 мм. Горизонтальная защита погребов находилась на уровне нижней палубы, была плоской и имела толщину 40 мм. | ||

| ? | + | Боевая рубка имела хорошее бронировании. Стенки из брони NVNC имели толщину 100 мм, крыша — 50 мм, что было намного больше, чем на крейсерах «класса А». Барбеты башен ГК над НП и боевые отделения башен имели слабое бронирование, толщина составляла 25-мм. Такое бронирование не могло надёжно защитить даже от крупных осколков. Она пробивалась бронебойными снарядами на вылет, тем самым избавляя срабатывание взрывателей снарядов. Трубы для подачи боеприпасов, в которых вращались башни ГК, защищались броней из стали NVNC. Защита башен №№3-4 имела толщину в 75-100 мм, с высотой в 2,5 м. Башни №№1, 2 и 5 имели высоту 1,5 м и толщину броневых листов 75 мм. | ||

| ? | + | Также конструкторы позаботились о бронировании дымоходов из КО №№6-9 (на ''IJN Suzuya'' - ''IJN Kumano'' №№5-8). Они защищались плитами из стали NVNC толщиной 70-95 мм, высота которых составляла 0,95-1,35 м. Шахты вентиляторов из КО прикрывались 60 мм плитами из стали CNC. Японские конструкторы позаботились также о рулевом отсеке, броня которого составляла 100 мм с бортов, спереди и сзади по 35 мм, а сверху (на уровне СП) - 30 мм плитами стали CNC. | ||

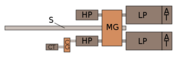

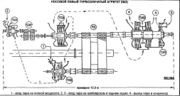

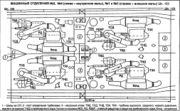

| ? | + | === Энергетическая установка и ходовые качества === | ||

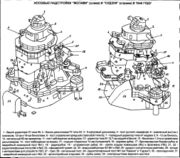

| + | [[Файл:Starboard forward Kanpon turbine.png|thumbnail|right|Части переднего ТЗА правого борта крейсера]] | |||

| + | [[Файл:Agregate mogami.jpg|thumbnail|right|Носовой левый турбозубчатый агрегат №2]] | |||

| + | [[Файл:52 Mogami.jpg|thumbnail|right|Машинные отделения №№1-4 на крейсере типа ''Mogami'']] | |||

| + | Заложенная в разработку проекта ''Mogami'', [[Navy:Главная_энергетическая_установка|энергетическая установка]] должна была развивать скорость корабля до 37 [[Navy:Узел|узлов]], при мощности в 152 000 л.с.. В сравнении с предыдущим классом она имела облегченный корпус, а удельная мощность достигала 61,5 л.с./т против 48,8 л.с./т на типе ''Takao''. Также отличительное чертой от крейсеров «класса А» было расположение [[Navy:Паровая_турбина|турбин]]: турбины носовых МО вращали внутренние [[Navy:Гребной_вал|валы]], а кормовых - внешние. ЭУ крейсеров «Класса В» должна была устанавливаться на тяжелые крейсера и авианосцы. | |||

| ? | + | Корабли оснащали четырьмя турбозубчатыми агрегатами Kampon, которые располагались в отдельных [[Navy:Машинное_отделение|машинных отделениях]]. Отделения в свою очередь разделялись продольной и поперечной [[Navy:Переборка|переборками]]. Турбоагрегат на полном ходу вперед развивал мощность в 38 000 л.с. при 340 об/мин. В компоновку агрегата входили три турбины переднего хода: высокого (ТВД), среднего (ТСД) и низкого давления (ТНД), которые благодаря зубчатым передачам выводились на один вал гребного винта; и турбины заднего хода, расположенные в корпусе ТНД. На заднем ходу крейсер выдавал мощность в 10 000 л.с. при 220 об/мин на вал. Дополнительно на агрегаты в носовых отделениях устанавливались турбины крейсерского хода (ТКХ), выдающие 1076 об/мин на гребной винт при мощности в 2770 л.с. Турбины соединялись через редуктор с ТСД. | ||

| + | На полном ходу ТКХ отсоединялись от валов ТСД и пар от котлов проходил прямо на первую ступень ТВД. | |||

| + | На крейсерском - пар от котлов шел через ТКХ, затем ТВД, ТСД, ТНД и поступал в конденсор. | |||

| + | Установка на крейсерском ходу развивала мощность 3750 л.с. при 140 об/мин., при перегрузке - 5740 л.с. при 165 об/мин. гребного винта. | |||

| + | На испытаниях удалось получить мощность в 10 000 л.с. при 200 об/мин. | |||

| + | [[Navy:Роторный_движитель|Роторы]] изготавливались из твердой стали, лопатки - из нержавеющей стали В. | |||

| ? | + | На крейсера ''IJN Mogami'' и ''IJN Mikuma'' устанавливали 10 трехколлекторных водотрубных котлов типа Kampon (8 больших и 2 малых котла). На них подавалось нефтяное отопление, они имели перегреватели, в коллекторе которых давление доходило до 22 атм.; и предварительный подогрев воздуха, в коллекторе которого давление равнялось 23 атм. Большие котлы размещались в своих КО (№№2-9) с переборкой по ДП, а «малые» - в КО №1 бок о бок без переборки по ДП. Через носовой дымоход выходил дым из котлов №№1-6, а через кормовой - №№7-10. | ||

| + | Общая длина всех КО была 44,24 м. | |||

| ? | + | После модернизации 1933 года 2 малых котла было убрано. Такое же количество, в 8 больших котлов, приходилось на крейсера ''IJN Suzuya'' и ''IJN Kumano''. Они имели увеличенный объем камеры сгорания 42 м3, 8 больших форсунок и 2 малые нефтяные. Размеры коллекторов: | ||

| + | * парового - 1420 мм диаметр и длина 5230 мм | |||

| + | * водяного - 640 м диаметр и длина 5270 мм | |||

| + | * коллектора перегретого пара соответственно 450 и 2425 м. | |||

| + | Расстояние между паровым и водяным коллекторами равнялось 3300 мм. При аналогичной площади нагрева поверхности, уменьшилась длина всех КО до 40,32 м. | |||

| ? | + | Для охлаждения котлов устанавливались однопоточные конденсоры типа «Унифлюкс». Располагали холодильние камеры в каждом МО вдоль корпуса ТНД. Площадь охлаждения в носовых МО составляла 2569,8 м2 и 2570,8 м2 в кормовых. | ||

| ? | + | На крейсерах присутствовали 5 генераторов с турбинным и дизельными приводами. Мощность 3 турбинных приводов составляла 900 кВт, двух дизельных - 500 кВт. Генераторные посты располагались под броневой нижней палубой перед машинным и за котельными отделениями. Всего приходилось по два генератора на каждое отделение. Пятый генератор располагали первоначально на средней палубе справа недалеко от [[Navy:Мидель-шпангоут|мидель-шпангоута]], на остальных двух - слева на нижней палубе, перед генератором №2. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | Дальность плавания крейсеров составляла 8000 миль при экономической скорости хода в 14 узлов. Запас топлива составлял 2280 т.. После модернизации в 1935 году дальность плавания составила 7673 мили при запасе топлива в 2389 т. После повторной доукомплектовки, запас мазута был уменьшен и дальность плавания составила 7000-7500 миль. Максимальная скорость от заявленной в 37 узлов упала до 35. | ||

| ? | + | Реальные параметры ходовых качеств приведены в таблице. | ||

| ? | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||

| + | |- | |||

| + | !colspan="6"|Результаты ходовых испытаний крейсеров | |||

| + | |- | |||

| + | ! | |||

| + | ! Дата || Место проведения || Водоизмещение, тонн || Мощность силовой установки, л.с. || Скорость, узлов | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|''IJN Mogami'' | |||

| + | | 20 марта 1935 года || Район острова Угурудзима || 12 669 || 154 266 || 35,96 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|''IJN Mogami'' (после модернизации) | |||

| + | | январь 1938 года || Район острова Угурудзима || 13 600 || 152 432 || 34,73 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|''IJN Mikuma'' | |||

| + | | 14 июня 1935 года || Район острова Косикидзима || 12 370 || 154 056 || 36,47 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|''IJN Suzuya'' | |||

| + | | ноябрь 1935 года || Район Татэямы || 13 000 || ? || 36,50 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|''IJN Suzuya'' (после модернизации) | |||

| + | | 18 августа 1937 года || Район Татэямы || 13 636 || 160 020 || 35,50 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|''IJN Kumano'' | |||

| + | | 17 августа 1937 года || Пролив Кии || 13 513 || 153 698 || 35,36 | |||

| + | |} | |||

| ? | + | === Вспомогательное оборудование === | ||

| + | '''Вспомогательные механизмы в машинных отделениях.''' | |||

| + | Большинство вспомогательных механизмов в МО и КО имели турбинные приводы. В каждом машинном отделении находились по одному вытяжному (производительность 800 м<sup>3</sup>/мин.) и нагнетательному (производительность 650 м<sup>3</sup>/мин.) вентилятору с турбо- и электроприводом. Пост управления турбинами размещенный слева и спереди МО имел вентилятор производительностью 15 м<sup>3</sup>/мин.. Также в МО находились 3 масляных насоса с турбоприводом по 100 Т/ч (на ''IJN Suzuya'' и ''IJN Kumano'' 2 по 150 Т/ч), 1 масляный охладительный насос производительностью 400 Т/ч, масляный радиатор с водяным охлаждением, подогреватель котельной воды, пожарный и трюмный насос с электроприводом. Для перекачки топлива использовались 3 электронасоса (30 Т/ч ), расположенные спереди и позади ЭУ и в носовом МО левого борта, а в МО № 1 и №2 имелось ещё по центробежному электронасосу (80 Т/ч). | |||

| ? | + | '''Вспомогательные механизмы котельных отделений.''' | ||

| + | Котлы питались от четырех главных питательных центробежных насосов с турбоприводом и 8 вспомогательных поршневых. Также к котлам подводились 8 подогревателей котельной воды с поверхностью нагрева 44,2 м<sup>2</sup>. В систему вентиляции входили два вертикальных осевых вентилятора с турбоприводом на котел: на первой паре это были 4 вентилятора производительностью по 1150 м<sup>3</sup>/мин. и 16 по 1300 м<sup>3</sup>/мин., а на второй - 16 по 1500 м<sup>3</sup>/мин. | |||

| + | Система впрыска топлива имела насосы для форсунок и подогреватели нефти (8 площадью по 5,09 м<sup>2</sup>, плюс ещё 2 по 4,59 м<sup>2</sup> на первой паре). | |||

| + | Смазочная система - 8 масляных насосов производительность и 8 охлаждающих насосов производительностью. Когда корабль стоял в базе для вентиляции и впрыска топлива использовались вспомогательные устройства с электроприводом. | |||

| ? | ''' | + | '''Система очистки воды.''' | |

| + | Для очистки воды применялся установка расположенная в носовом МО, производительность которой составляла 44 Т/сутки. Каждая установка оснащалась испарителем площадью 29,1 м<sup>2</sup>, дистиллятором - 33,18 м<sup>2</sup>, радиатором дренажной воды и выхлопного воздуха, турбонасосом для дистиллята и извлечения воды. | |||

| ? | + | '''Якорный и рулевой приводы.''' | ||

| + | Для поднятия [[Navy:Якорь|якоря]] использовался [[Navy:Брашпиль|брашпиль]] с приводом расположенный в носовой и кормовой части корабля. | |||

| + | Привод из 2 электромоторов, находящийся в носовой части имел мощность в 100 л.с., подъемная сила которого составляла 31,8 Т при скорости 9 м/мин. | |||

| + | Кормовой брашпиль приводился в движение от гидромотора рулевой машины, развивая силу в 8,4 Т при скорости 9 м/мин. | |||

| + | Рулевой привод имел несколько гидроцилиндров и работал от двух электронасосов. Гидроцилиндры располагались в рулевом отсеке. | |||

| + | Перекладка [[Navy:Перо_руля|пера руля]] из одного крайнего положения в другое (70°) производилась за 30 с. | |||

| ? | + | === Экипаж и обитаемость === | ||

| + | [[Navy:Экипаж|Экипаж]] кораблей по первоначальному проекту составлял 830 человек, после модернизаций численность доходила до 930 человек, из которых 70 офицеров и 860 унтер-офицеров и [[Navy:Матрос|матросов]]. Такая численность экипажа приходилась на каждый из [[Navy:Крейсер|крейсеров]] ''IJN Mogami'' и ''IJN Mikuma''. С 1937 года в связи с добавлением [[Корабельная_артиллерия|артиллерии]], экипаж увеличился до 951 человек, из которых 58 офицеров и 893 матроса, что соответствовало командам на кораблях ''IJN Suzuya'' и ''IJN Kumano''. | |||

| + | Обитаемость на кораблях была намного выше чем на крейсерах «класса А», так как предназначались к плаванию в южных морях. Жилые помещения команды на крейсерах были значительно усовершенствованы по сравнению с предшественниками. | |||

| ? | + | [[Navy:Каюта|Каюты]] для офицеров располагались в носовой части нижней и средней [[Navy:Палуба|палубах]], [[Navy:Мичман|мичманские]] каюты и каюты унтер-офицеров находились в [[Navy:Корма|корме]] на средней палубе по правому борту и левому [[Navy:Борт|борту]]. [[Navy:Кубрик|Кубрики]] рядового состава оснащали стационарными металлическими трёхъярусными койками из стальных трубок, также оснащались [[Navy:Рундук|рундуками]] для личных вещей. Тем самым применение дерева свели к минимуму, а оставшуюся мебель пропитывали специальным пожаробезопасным составом. Общее количество жилых помещений на крейсерах ''IJN Mogami'' и ''IJN Mikuma'' составляло 13 единиц <ref>№№ 1-8 на средней палубе и № 9-13 на нижней</ref>, на второй паре крейсеров - 12 единиц <ref>№№ 1-6 на средней и № 7-12 на нижней палубах</ref>. После модернизаций были добавлены многоместные каюты для лётного состава, а имеющиеся для размещения младших офицеров - увеличены. | ||

| ? | ''' | + | На кораблях у носовой части располагались кладовые для запаса ревизии. В корме устанавливали рефрижераторные камеры объемом до 96 кубометров <ref>На типах ''Myoko'' и ''Takao'' было 67 м3 или 0,083 м3 на человека</ref> и устройства для охладительных напитков. В главных коридорах, где располагался экипаж, устанавливали фонтанчики с питьевой водой. В корме на средней палубе находились санитарные помещения, на верхней палубе в центральной части корпуса - [[Navy:Камбуз|камбузы]], а под ними на средней палубе - бани, которые были оборудованы двумя антигазовыми вентиляторами по 5 л.с.. | |

| ? | + | Корпус кораблей имел вентиляционные отсеки c установками для кондиционирования воздуха. Общее количество достигало до 70 осевых вентиляционных установок общей мощностью 194 л.с. <ref>На крейсерах типа ''Takao'' было 66 центробежных общей мощностью 130 л.с.</ref>. В дальнейшем на кораблях [[Navy:Тяжелые_крейсера_типа_Tone|типа ''Tone'']] от осевых вентиляторов отказались, в виду их сильной шумности. | ||

| ? | + | == Вооружение == | ||

| + | === Главный калибр === | |||

| + | [[Файл:2226.jpeg|thumbnail|right|Трёхорудийная башня со 155-мм орудиями Тип 3 на линкоре ''IJN Yamato'']] | |||

| + | [[Файл:Glvanij kalibre on Mikuma.JPG|thumbnail|right|Главный калибр на крейсере ''IJN Mikuma'']] | |||

| + | {{main|155-мм морское орудие Тип 3}} | |||

| + | На крейсера типа ''Mogami'', как и на крейсера «класса А», устанавливали пять башен главного калибра, три из которых располагались в носу а две в корме. Носовые башни располагались по схеме «накладка», то есть две башни устанавливались на одном уровне, третья башня на [[Navy:Шельтердек|шельтердеке]]. Такая компоновка башен имела хорошие углы обзора, чем при компоновке «пирамида» - устанавливаемая на предшествующие классы крейсеров типа ''Mogami''. Первоначально башни ГК оснащались 155 мм орудиями Type 3 с длиной ствола 60 калибров. Орудия разрабатывались с 1930 года, а 7 мая 1934 года их приняли на вооружение и предполагали использовать по воздушным целям. Орудие имело угол возвышения 75°, начальную скорость снаряда 980 м/с, дальность стрельбы 18000 м. Но из-за скорости вертикальной наводки и малого количества снарядов, а также большого угла подъема, который требовал точных механизмов ВН и отдачи, орудие требовало доработки. В доработанном варианте угол возвышения ограничили 55°. | |||

| ? | + | ТТХ 155-мм морского орудия Type 3 | ||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | ! Наименование !! Значение | |||

| + | |- | |||

| + | | угол подъёма || 55° | |||

| + | |- | |||

| + | | начальная скорость снаряда, м/с || 920 | |||

| + | |- | |||

| + | | дальность стрельбы, м || 27 400 | |||

| + | |- | |||

| + | | вес снаряда, кг || 55,87 | |||

| + | |- | |||

| + | | скорострельность, выстрел/минута || 5 | |||

| + | |- | |||

| + | | вес минутного залпа, кг/мин || 4200 | |||

| + | |- | |||

| + | | тип снаряда || бронебойный | |||

| + | |} | |||

| + | [[Файл:Glavnij kalibre Mogami.JPG|thumbnail|Трех и двух орудийные башни ГК]] | |||

| + | [[Файл:Bashnya 155guns.jpg|thumbnail|Двухорудийная 200-мм башня №2 крейсера ''IJN Mogami'' (1940 год)]] | |||

| + | По оценкам конструкторов крейсера с 15-ю 155 мм орудиями немного уступали с 10-ю 203 мм пушками, поскольку меньший вес снаряда компенсировался большим числом орудий и лучшей их скорострельностью. Новые орудия пробивали 108 мм плиту из стали NVNC на дистанции 15000 м, а на дистанции 20000 м - 125 мм толщину листа. Само орудие было очень мощным, но не скорострельным, ввиду применения ступенчатого [[Navy:Поршневой_затвор_Велина|поршневого затвора Велина]]. Боекомплект составлял 150 снарядов на орудие. Кучность стрельбы оценивалась как хорошая. | |||

| ? | + | Трехорудийные башни ГК были разработаны в 1932 году конструктором С. Хада. Конструкция башен изготавливалась из 25 мм стали NVNC, вращавшуюся на роликовом погоне диаметром 5,71 м. Вращение башен обеспечивал электрогидроприводы с минеральным маслом в качестве рабочей среды, давление рабочей жидкости поддерживалось двумя электромоторами по 100 л.с. Скорость электромоторов 500-600 об./мин. С боков и лобовой части внутри имелась тонкая стальная облицовка. Установки размещались на поворотных платформах в башнях с боевыми и энергетическим отделениями. Тесная компоновка башен имела ширину между осями орудий 1,55 м, поэтому замок центрального орудия пришлось повернуть на 45°. Скорость горизонтального наведения составляла 6°/с, вертикального — 10°/с. Максимальный угол возвышения +55°, минимальный — 10°. Для заряда орудий пушки приходилось возвращать на линию заряжания при фиксированном угле +7°. | ||

| + | Имелось по шесть подъёмников «черпакового» типа на башню, для доставки к орудиям боеприпасов — три снарядных и три зарядных. Снаряды загружались со стеллажей погребов и досылались в казённик гидротолкателями, работающими от гидромоторов. Максимальная скорость подачи 6 снарядов в минуту. Башня ГК весила около 175 т, но башни расположенные на шельтердеке были несколько тяжелее и выше, поскольку оснащались 8-метровыми [[Navy:Дальномер_тип_13|дальномерами типа 13]]. | |||

| ? | + | Боезапас 155 мм орудий, принятый на вооружение 17 апреля 1935 года, состоял из двух типов снарядов: колпачкового типа 91 и учебного (без взрывателя), общий запас 2250 штук. | ||

| + | Заряды использовались трех типов: 19,5-кг «общий», 12,3-кг «уменьшенный» или «легкий» для учебных снарядов. | |||

| ? | + | Экипаж башни состоял из 24 человек в боевом отделении (из них 1 горизонтальный наводчик и 3 вертикальных, 3 заряжающих снарядов, 3 заряжающих зарядов, 6 операторов подъёмников, 3 оператора заряжания орудий, закрывания затвора и продувки), 7 человек в снарядном погребе и 10 в зарядном. | ||

| ? | + | {{main|203-мм морское орудие Тип 3}} | ||

| + | Во время ''третьей модернизации'' ГК заменили на 10 203 мм/50 орудий Type 3 года №2 в двухорудийных башнях модели ''Mogami'', разработанных в 1937 году на основе башни модели «Е», поступившей на вооружение крейсера ''IJN Maya''. Главной отличительной чертой было наличие большего диаметра роликового погона и длины боевого отделения. Пространство между башнями №1 и №2 дало о себе знать. 200 мм орудия были настолько велики, что стволы башни №2 не опускались ниже угла 12°. Скорость вертикальной наводки уменьшилось до 6°/с, тем самым распрощавшись о стрельбе по воздушным целям. Сократили количество подъемников на снаряды до одного. | |||

| + | Погреба пришлось модернизировать, чтобы хранить в них снаряды и заряды увеличенных размеров. Вместо циркулярных роликовых дорожек в снарядных погребах установили тележки, как на модели «Е». Боезапас составлял 1200 единиц, в который входили бронебойные Type 91, «коммон» Type 91, «коммон» Type 0 и Type 3, осветительные типа «В» и учебные снаряды. | |||

| ? | + | Экипаж башни насчитывал 19 человек в боевом отделении, 9 человек в снарядном и 10 в зарядном погребе. Орудийная прислуга состояла из горизонтального наводчика, двух вертикальных, двух замковых, 4 заряжающих для зарядов, 2 для снарядов, 2 операторов зарядных и 2 операторов снарядных подъёмников, двух операторов заряжания, закрывания затвора и отката. | ||

| ? | ''' | + | === Вспомогательная/зенитная артиллерия === | |

| + | [[Файл:127mmAA on IJN Chitose in 1938.jpg|thumbnail|left|127-мм установки Type 89]] | |||

| + | [[Файл:Thrid 25mm gun.PNG|thumbnail|left|Строенный зенитный автомат Type 96]] | |||

| + | {{main|Navy:127-мм орудие Type 89}} | |||

| + | Основным вооружением ПВО дальнего действия являлось 127 мм орудие Type 89. Разработано в 1928 году, под руководством С. Хада, на вооружение японского флота пушка поступила в 1932 году. Ею оснащались как тяжелые так и легкие корабли. Аналогом орудия являлась американская артиллерийская установка Mk 12, но эффективность японского орудия уступало ему. Орудие стреляло унитарными патронами весом по 34,32 кг. Патроны подавались подъёмниками (по два на ''IJN Mogami'' и ''IJN Mikuma'', по 4 на остальных), проходящими через складскую палубу, нижнюю и среднюю. Заряжание - ручное, с пружинным досылателем. Скорострельность орудия составляла 8 выстрелов в минуту и сильно зависела от физического состояния расчёта. | |||

| ? | + | 127 мм орудие Type 89 оснащалось пятью видами снарядов: бронебойными, начинённый 1,778 кг пикриновой кислоты и применявшийся для стрельбы по воздушным и морским целям; осколочно-зажигательными снаряд Type 3, содержавший 43 трубочки с зажигательной смесью; осветительными и двумя учебными, с взрывателем и без. Боезапас составлял 200—210 снарядов на ствол. | ||

| ? | На | + | На крейсера типа ''Mogami'' устанавливали по восемь орудий Type 89, в четырех спаренных установках модели «A» модификации 1, защищенными 2-мм листами брони. Вес установки 24,5 тонны. Обеспечивалось возвышение на угол 90°, максимальное снижение стволов равнялось 8°. Для обеспечения ВН и ГН использовался электрогидравлический привод со скоростью до 16° в минуту. Управление установкой производилось за счет двух зенитных директоров Тип 91, к началу войны на Тихом океане, система управления огнем успела устареть. | |

| ? | + | {{main|Navy:25-мм орудие Type_96}} | ||

| + | В дополнение к 127-мм арт-системам на крейсера ставили по 4 спаренные установки новых 25-мм автоматов Type 96 и по две спарки 13-мм тяжелых пулемётов Type 93. Вес установок Type 96 составлял по 1100 кг, имела силовой привод от электромотора мощностью 1 л.с., круговой обстрел и могла наводиться по вертикали в диапазоне +80°/−10°. Каждая пара установок получала целеуказание от директора Type 95. Нормальный боезапас состоял из 2000 снарядов на ствол для типа 96 и по 2500 для типа 93. Установки размещали около дымовых труб, что обеспечивало плохую видимость цели, тем самым не давая вести огонь прямо по курсу корабля. До момента своей гибели, крейсера типа ''Mogami'' несли по 50—60 автоматов Type 96 в строенных, спаренных и одиночных установках. Однако этот рост не сопровождался резким усилением реальных возможностей ПВО кораблей | |||

| ? | + | Погреба для 25-мм боезапаса находились под нижней палубой между башнями ГК №1 и №2. Обойма насчитывала 15 снарядов. Подача обойм производилась за счет подъемников на среднюю палубу по правому борту, после вручную транспортировалась в среднюю часть корабля до подъемников, которые непосредственно доставляли обоймы на платформы автоматов. | ||

| ? | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||

| ? | + | |- | ||

| ? | [[ | + | !colspan="6"|Артиллерия крейсеров типа ''Mogami'' | |

| ? | + | |- | ||

| ? | + | ! Орудие | ||

| + | ! [[Navy:155-мм_морское_орудие_Тип_3|155-мм/60 Type 3]] | |||

| + | ! [[Navy:203-мм_морское_орудие_Тип_3|203-мм/50 Type 3 №2]] | |||

| + | ! [[Navy:127-мм_орудие_Type_89|127-мм/40 Type 89]] | |||

| + | ! [[Navy:25-мм_орудие_Type_96|25-мм/60 Type 96]] | |||

| + | ! [[Navy:13,2-мм_Hotchkiss_M1929|13,2-мм/76]] | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|Калибр, мм | |||

| + | | 155 || 203,2 || 127 || 25 || 13,2 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|Длина ствола, калибров | |||

| + | | 60 || 50 || 40 || 60 || 76 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|Масса орудия, кг | |||

| + | | 12 700 || 19 000 || 3060 || 115 || 19,5 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|Скорострельность, в/мин | |||

| + | | 5—7 || 3—4 ||11—14 || 100—120 || 200 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|Вес снаряда, кг | |||

| + | | 55,87 || 125,85 || 23 || 0,243—0,262 || 0,052 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|Начальная скорость, м/с | |||

| + | | 920 || 840 || 720 || 900 || 800 | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|Максимальная дальность, м | |||

| + | | 27 400 || 29 400 ||13 200 || 7500 || 7200 | |||

| + | |- | |||

| + | |- | |||

| + | !align="left"|Максимальная досягаемость по высоте, м | |||

| + | | 12 000 || — || 7400 || 5200 || 1500 | |||

| + | |- | |||

| + | |} | |||

| ? | + | === Минно-торпедное вооружение === | ||

| + | [[Файл:Type93torpedo.jpg|thumbnail|Торпеда Type 93]] | |||

| + | [[Файл:Torpedo61cm type93.jpg|thumbnail|Схема торпеды Type 93]] | |||

| + | На крейсера типа ''Mogami'' устанавливали четыре поворотных трехтрубных 610 мм аппарата Type 90 Mod. 1 — по два на каждый борт, в [[Navy:Спонсон|спонсонах]]. На крейсерах «С-37» ТА размещали в районе носовой надстройки, а на последующих в 1934 году для уменьшения последствия взрыва [[Navy:Торпеда|торпед]] — перед и за основанием катапульт над машинными отделениями. В каждом ТА стояла система быстрой перегрузки, аналогичная, но улучшенная, как и на типе ''Takao''. Система имела меньший вес. Механизм системы имел бесконечный трос и фрикционный ролик, вращаемый пневмомотором мощностью 7 л.с. Торпеды в трубы ТА подавались на роликах снабженные тросом, один конец прикреплялся к торпедной трубе, другой — заводился на фрикционный барабан. При вращении барабана, торпеда притягивалась по роликам в трубу аппарата. Для транспортировки торпед крейсера имели систему подвесных рельсов и полиспастов. Загрузка торпед производилась с носа корабля, на крейсерах типа ''Takao'' для загрузки были проделаны специальные отверстия. | |||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | !colspan="3"|Торпеды применявшиеся крейсерами типа ''Mogami'' | |||

| + | |- | |||

| + | | Орудие || Type 90 || Type 93 | |||

| + | |- | |||

| + | | Калибр || 610 || 610 | |||

| + | |- | |||

| + | | Длина торпеды, м|| 8,55 || 9 | |||

| + | |- | |||

| + | | Масса торпеды, кг|| 2540 || 2700 | |||

| + | |- | |||

| + | | Масса боевой части, кг || 390 || 490 | |||

| + | |- | |||

| + | | <br/>Дальность хода, м/на скорость узлов || 7000/46, <br/>10 000/42, <br/>15 000/36 || 20 000/50, <br/>32 000/40, <br/>40 000/36 | |||

| + | |} | |||

| + | Крейсера несли 24 [[Navy:610-мм_торпеда_Тип_90|торпеды Type 90]] Mod. 1, работающие на сжатом воздухе. После Инциндента в 4 флоте, количество торпед сократили до 18, в торпедных отсеках установили компрессоры для кислорода. Перед большими маневрами 1938 года торпеды Type 90 заменили новыми кислородными [[Navy:610-мм_торпеда_Тип_93|Type 93]]. После третьей модернизации 1939 года вернулись к 24 единицам торпед: 12 находящихся в аппаратах и 12 в резерве. Кислородные торпеды Type 93 оказались наиболее мощным торпедным оружием Второй мировой войны. В частности из-за тяжелой боеголовки, большей скорости и дальности хода, высокой скрытности <ref>Полное отсутствие пузырькового следа на поверхности воды</ref> под водой. | |||

| ? | + | === Противолодочное и противоминное вооружение === | ||

| + | === Авиационное вооружение === | |||

| + | На крейсерах типа ''Mogami'' авиационное вооружение повторяло тип ''Takao'': 2 катапульты, ангар на два гидросамолета со сложенными крыльями, система рельсовых путей между катапультами, один 3-местный дальний разведчик и три 2-местных корректировщика. Авиация должна была обеспечивать разведку сил противника в радиусе 150-300 миль, а также противолодочное патрулирование. | |||

| ? | + | После инцидента с [[Navy:Минный_катер|миноносцем]] ''IJN Tomozuru'' ангар после первой модернизации убрали, шельтердек продлили в корму до барбета башни ГК №4, тем самым образовав пространство для хранения самолетов. Катапульты типа Куре №2 мод. 3 могли запускать самолеты весом до 3 т. | ||

| + | В 1935 году при проведении летних маневров, комплектация крейсеров составляла один ГСМ Type 94 №1 и два Type 90 №2 Mod. 2. | |||

| + | После второй модернизации ГСМ типа 90 заменили на два самолета Type 95. | |||

| + | После третьей модернизации обновили катапульты, на более тяжелые модели 5. Вес запускаемых машин составлял уже до 4 т. Также был заменен ГСМ Type 94 №1 | |||

| + | на более современный Type 94 №2. | |||

| + | Бомбы, общим количеством 48 единиц и массой от 60 до 250 кг, для самолетов хранились в корме корабля. | |||

| ? | '' | + | На конец 1937 года авиагруппа крейсеров типа ''Mogami'' составляла четыре самолета: 1 Type 94 (сзади по левому борту) и три Type 95 (2 на правом борту и 1 на левом спереди). В боевых условиях количество самолетов не превышало трех. | |

| ? | + | === Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование === | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | == Модернизации и переоборудования == | ||

| + | {{switcher|style=topTabs|menu=top | |||

| + | |Модификация 1934 года# | |||

| + | Эта модификация неофициально называлась «Первые работы по улучшению» или «Улучшение остойчивости», поскольку её вызвала катастрофа с ''IJN Tomozuru'', перевернувшимся в штормовом море из-за недостаточной остойчивости. | |||

| + | После чего, Комитетом занимавшемся причиной катастрофы, были предложены, для последующих кораблей, ряд мер: | |||

| + | * Понизить носовую надстройку до высоты 7 ярусов; | |||

| + | * Заменить 4-опорную мачту более низкой треногой; | |||

| + | * Убрать ангар для ГСМ и прожекторную площадку по ДП; | |||

| + | * Уменьшить надстройки вокруг грот-мачты; | |||

| + | * Установить оборудование для перекачки балласта; | |||

| + | * Уменьшить высоту межпалубных пространств. | |||

| + | Из вышеперечисленных мер, выполнились следующие: | |||

| + | * Высоту между СП и ВП уменьшили на 2,85 до 2,5 м, на 1,5 см понизили шельтердек, а ширину его уменьшили с 20,6 м на ''IJN Mogami'' и ''IJN Mikuma'' до 19,2 м. | |||

| + | * ТА были перенесены дальше в корму, для улучшения поперечной остойчивости. | |||

| + | * Уменьшили число котлов на крейсерах ''IJN Suzuya'' и ''IJN Kumano'' до 8 | |||

| + | |Модификация 1936 года# | |||

| + | Модификация называлась как «Вторые работы по улучшению» или «Модификация по усилению корпуса». На этот раз катастрофа произошла с 4-м флотом во время тайфуна. Она показала слабость сварных соединений корпусов на кораблях. 10 октября был создан «Экстренный Совет по исследованию характеристик кораблей». | |||

| + | Меры по улучшению корпусов подразумевали из себя: | |||

| + | * Выполнение регламента по применение сварки. | |||

| ? | + | Работы по модернизации состояли из: | ||

| + | * Замена сварных соединений обшивки из стали DS в средней части (80% длины) клёпанными, а в оконечностях - сварными из стали MS <ref>MildSteel - мягкая кораблестроительная сталь</ref>. | |||

| + | * Установка в средней части дополнительных плит из стали D - по днищу с обеих сторон от киля, по шельтердеку и по верхней палубе, а также вдоль борта между ними. | |||

| + | * Для уменьшения деформации по корпусу, модифицировали соединения между барбетами башен башен №3 и №4 и палубой шельтердека | |||

| + | * Уменьшение высоты грот-мачты | |||

| + | * Для сохранения поперечной остойчивости, были установлены большие були поверх прежних. | |||

| + | |Модификация 1939-40 годов# | |||

| + | Модификация называлась неофициально «Замена орудий ГК» или «Третьи работы по улучшению». | |||

| ? | [[ | + | По программе предусматривался ряд улучшений; | |

| ? | + | * постройка экспериментальных подлодок; | ||

| + | * модернизация линкора [[Navy:IJN Hiei (1912)|''IJN Hiei'']] и крейсеров «класса А»; | |||

| + | * замена 2-х орудийных 15,5-см башен на крейсерах типов ''Mogami'' и ''Tone'' 2-орудийными калибром 20,3-см, для увеличения число крейсеров «класса А» до 18 единиц; | |||

| + | * замена катапульт типа Kure №2 Mod. 3 на более тяжелые - Mod. 5; | |||

| + | * замена 16 принимаемых на борт торпед Type 90, работавших на сжатом воздухе, на 24 кислородных Type 93; | |||

| + | * установка на верхушке фок-мачты поста управления торпедной стрельбой; | |||

| + | }} | |||

| + | == Список кораблей == | |||

| + | {| class="wiki_table" | |||

| + | |- | |||

| + | ! Название | |||

| + | ! Место постройки | |||

| + | ! Заложен | |||

| + | ! Спущен на воду | |||

| + | ! Введён в эксплуатацию | |||

| + | ! width="38%"| Судьба | |||

| + | |- | |||

| + | |[[Navy:IJN_Mogami_(1934)|''IJN Mogami (最上)'']] | |||

| + | |верфь ''Kure Naval Arsenal'', в Курэ | |||

| + | |27 октября 1931 | |||

| + | |14 марта 1934 | |||

| + | |28 июля 1935 | |||

| + | |Тяжело повреждён артиллерийским огнём американских кораблей во время боя в проливе Суригао 25 октября 1944 года и позже налётом палубной авиации, добит торпедой эсминца «Акэбоно». | |||

| + | |- | |||

| + | |[[Navy:IJN_Mikuma_(1934)|''IJN Mikuma (三隈)'']] | |||

| + | |верфь ''Mitsubishi Nagasaki Shipyard'', в Нагасаки | |||

| + | |24 декабря 1931 | |||

| + | |31 мая 1934 | |||

| + | |29 августа 1935 | |||

| + | |Тяжело повреждён при налёте американской палубной авиацией во время Мидуэйского сражения 6 июня 1942 года, затонул на следующий день. | |||

| + | |- | |||

| + | |[[Navy:IJN_Suzuya_(1934)|''IJN Suzuya (鈴谷)'']] | |||

| + | |верфь ''Yokosuka Naval Arsenal'', в Йокосука | |||

| + | |11 декабря 1933 | |||

| + | |20 ноября 1934 | |||

| + | |31 октября 1936 | |||

| + | |Потоплен американской палубной авиацией во время боя у острова Самар 25 октября 1944 года. | |||

| + | |- | |||

| + | |[[Navy:IJN_Kumano_(1936)|''IJN Kumano (熊野)'']] | |||

| + | |верфь ''Kōbe-Kawasaki Shipbuilding Yard'', в Кобэ | |||

| + | |5 апреля 1934 | |||

| + | |15 октября 1936 | |||

| + | |31 октября 1937 | |||

| + | |Потоплен американской палубной авиацией у западного побережью Лусона 25 ноября 1944 года. | |||

| + | |- | |||

| + | |} | |||

| ? | [[ | + | == См. также == | |

| ? | + | * [[Navy:Императорский_флот_Японии|Императорский флот Японии]] | ||

| + | * [[Navy:Тяжёлые_крейсера_типа_Takao|Тяжёлые крейсера типа ''Takao'']] | |||

| + | * [[Navy:Тяжелые_крейсера_типа_Tone|Тяжёлые крейсера типа ''Tone'']] | |||

| + | * [[Navy:IJN Ibuki (1943)|''IJN Ibuki'']] | |||

| ? | + | == Примечания == | ||

| ? | + | <references /> | ||

| ? | + | == Литература и источники информации == | ||

| ? | + | === Литература === | ||

| ? | + | * {{книга | ||

| ? | + | | автор = С. В. Сулига | ||

| ? | + | | заглавие = Японские тяжелые крейсера (в двух томах) | ||

| ? | + | | место = М. | ||

| ? | + | | издание = Галея Принт | ||

| ? | + | | год = 1997 | ||

| ? | + | | allpages = 96+120 | ||

| ? | + | | издательство = | ||

| ? | + | | isbn = 5-7559-0020-5 | ||

| ? | + | | ref = | ||

| ? | + | }} | ||

| ? | == | + | * {{книга | |

| ? | + | | автор = Ю. И. Александров | ||

| ? | + | | заглавие = Тяжёлые крейсера Японии. Часть I. | ||

| ? | [ | + | | место = СПб. | |

| ? | + | | издание = Истфлот | ||

| + | | год = 2007 | |||

| + | | allpages = 84 | |||

| + | | издательство = | |||

| + | | isbn = 78-5-98830-021-2 | |||

| + | | ref = | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | | автор = Conway's / Gray, Randal (ed.) | |||

| + | | заглавие = Conway's All The Worlds Fighting Ships, 1922—1946 | |||

| + | | место = London | |||

| + | | издание = Conway Maritime Press | |||

| + | | год = 1980 | |||

| + | | allpages = 456 | |||

| + | | издательство = | |||

| + | | isbn = 0-85177-1467 | |||

| + | | ref = | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | | автор = Eric Lacroix, Linton Wells II | |||

| + | | заглавие = Japanese cruisers of the Pacific war. | |||

| + | | место = Annapolis, MD | |||

| + | | издание = Naval Institute Press | |||

| + | | год = 1997 | |||

| + | | allpages = 882 | |||

| + | | издательство = | |||

| + | | isbn = 1-86176-058-2 | |||

| + | | ref = | |||

| + | }} | |||

| + | === Ссылки === | |||

| + | * [https://ja.wikipedia.org/wiki/最上型重巡洋艦 Mogami в Википедии (яп.)] | |||

| + | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Mogami-class_cruiser Mogami class cruiser в Википедии (англ.)] | |||

| + | * [https://combinedfleet.com/ships/mogami Hackett, Bob; Sander Kingsepp (2006). "Mogami class". Imperial Japanese Navy Page.] | |||

| ? | + | == Галерея изображений == | ||

| + | <gallery> | |||

| + | Файл:Japan c-37.jpeg|Основной проект (Kihon Keikaku) C-37 | |||

| + | Файл:Mogami class.jpg|Чертеж крейсеров типа ''IJN Mogami'' | |||

| + | Файл:Mogami class-CA 13-16.jpg|Конструктивная схема крейсеров типа ''IJN Mogami'' | |||

| + | Файл:Mogami running trials in 1935.jpg|Лёгкий крейсер ''IJN Mogami'' на ходовых испытаниях | |||

| + | Файл:Mogami.jpg|''IJN Mogami' | |||

| + | Файл:Cruiser Kumano.JPG|''IJN Kumano'' | |||

| + | Файл:Cruiser Kumino.PNG|''IJN Kumano'' | |||

| + | Файл:Cruiser mikuma.PNG|''IJN Miluma'' | |||

| + | Файл:CruiserSuzuya.JPG|''IJN Suzuya'' | |||

| + | Файл:Cruiser Suzuya on modern.PNG|''IJN Suzuya'' на модернизации | |||

| + | Файл:Glavnij kalibre Mogami.JPG|Трех и двух орудийные башни ГК | |||

| + | Файл:2226.jpeg|Трёхорудийная башня со 155-мм орудиями Type 3 на линкоре ''IJN Yamato'' | |||

| + | Файл:Glvanij kalibre on Mikuma.JPG|Главный калибр на крейсере ''IJN Mikuma'' | |||

| + | Файл:Bashnya 155guns.jpg|Трехорудийная 155 мм и Двухорудийная 200-мм башни №2 крейсера ''IJN Mogami'' (1940 год) | |||

| + | Файл:127mmAA_on_IJN_Chitose_in_1938.jpg|127-мм установки Type 89 | |||

| + | Файл:Thrid 25mm gun.PNG|Строенный зенитный автомат Type 96 | |||

| + | Файл:Type93torpedo.jpg|Торпеда Type 93 | |||

| + | Файл:Torpedo61cm type93.jpg|Схема торпеды Type 93 | |||

| + | Файл:Mogami pic.jpg|''IJN Mogami'' в искусстве | |||

| + | Файл:Кум 5.jpeg|''IJN Kumano'' в искусстве | |||

| + | Файл:Suzuya pic.jpg|''IJN Suzuya'' в искусстве | |||

| + | Файл:Starboard forward Kanpon turbine.png|Компоновочная схема турбин Канпон | |||

| + | Файл:Agregate mogami.jpg|Носовой левый турбозубчатый агрегат | |||

| + | Файл:52 Mogami.jpg|Схема машинные отделений | |||

| + | Файл:Se4enie mogami.jpg|Поперечные сечения ''IJN Mogami'' по 114-му шпангоуту | |||

| + | Файл:Se4enie suzuya.jpg|Поперечные сечения ''IJN Suzuya'' по 114-му шпангоуту | |||

| + | Файл:Proekcia korpus.jpg|Теоретический чертеж крейсера ''IJN Suzuya''. 1937 год. | |||

| + | Файл:Nadstroika machta.jpg|Кормовой мостик, грот и фок-мачта ''IJN Mogami''. 1937 и 1940 года. | |||

| + | Файл:Nos nadtroika.jpg|Носовые надстройки ''IJN Mogami'' и ''IJN Suzuya''. 1940 год. | |||

| + | </gallery> | |||

| + | [[Категория:ВМС Японии]] | |||

| + | [[Категория:Крейсеры]][[Категория:Тяжелые крейсеры]] | |||

| + | {{WWII_Japan_ships |state=collapsed}} | |||

Текущая версия на 13:15, 27 декабря 2023

| 4 ед. Заказано |

| 4 ед. Построено |

| 1931—1937 гг. Годы постройки |

| 1935—1944 гг. Годы службы |

| города Курэ, Нагасаки, Йокосука, Кобэ Место строительства |

| 12000-12400 / 14795-15057 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 187,8-198,37 / 20,2-20,6 / 5,5-6,1 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 4 ТЗА типа Parsons[1] Энергетическая установка |

| 35 узл. Скорость хода |

| 7000-7500 миль Дальность плавания |

| 830-951 чел. Общая численность |

| 58-73 чел. Офицеры |

| 100-140 / мм. Пояс/борт |

| 35-60 мм. Палуба |

| 25 мм. Барбеты |

| 25 мм. Башни |

| 100 мм. Боевая рубка |

| 127 мм. Румпельное отделение |

Артиллерия главного калибра:

- 15 (5×3) — 155-мм/60 орудия 3rd Year Type.

Зенитная артиллерия:

- 8 (4×2) — 127-мм/40 орудия Type 89;

- 8 (4×2) — 25-мм/60 пушки Type 96;

- 4 (2×2) — 13,2-мм пулемёта Hotchkiss.

Минно-торпедное вооружение:

- 12 (4×3) — 610 мм ТА.

Авиагруппа:

- 3 × разведывательных гидросамолета Aichi E13A;

- 2 х катапульты.

Содержание

Общие сведения

Крейсера типа Mogami первоначально закладывались как легкие. И должны были придти на смену кораблям типа Takao. Внешне Mogami отличались от предшественников дымоходами, объединенными в одну массивную трубу и расположением башен главных орудий в носовой группе. Стремление Японии стать лучшими в море, привело к тому что крейсера Mogami получили возможность перевооружения, и после отказа японцев соблюдать какие-либо договора - крейсера вошли в строй как тяжелые. Орудия в башнях ГК были сменными. К началу войны Япония имела в своем флоте равное количество кораблей, как и у противоборствующей стороны, крейсеров класса «А». Корабли активно использовались на протяжении всей Второй Мировой Войны. Хорошо зарекомендовав себя в своем классе. До конца войны ни один из крейсеров типа Mogami не уцелел. Все они были уничтожены в основном авиацией США. На смену крейсерам Mogami пришли корабли типа Tone.

История создания

Предшественники

Крейсера типа Takao, которые являлись предшественниками Mogami, были построены по Вашингтонскому образцу. Имели массивные бронированные надстройки присущие тяжелым классам кораблей - линкорам. В то же время корабли типа Takao являлись самыми крупными крейсерами японского флота. Пока на смену не пришел «улучшенный» проект Takao - получивший название Mogami.

5 марта 1930 года совместно с главой МГШ Кандзи Като и морским министром Кэйсукэ Окадой был принят проект программы. Программа включала в себя сокращение, по сравнению с более ранним вариантом от августа 1928 года, 6 лёгких крейсеров водоизмещением в 5000 т. - на 5 тяжёлых. После рассмотрения в министерстве проект был подписан 14 мая премьер-министром Гиити Танакой, но уже включал четыре единицы этого типа вместо пяти. В 1930—1931 годах было намечено заложить четыре тяжёлых крейсера, известных как тип «Усовершенствованный Такао». Характеристики новых кораблей оставались прежними, но согласно требованиям флота были подвержены замене - зенитных установок калибра 120 мм, на более новые 127-мм установки тип 89. Погреба и ПТЗ, по сравнению с крейсерами типа Takao, должны были иметь усиленную защиту. Крейсера сразу же включили в семилетнюю кораблестроительную программу, но программа была свернута в 30-х годах парламентом Японии, в связи с новым дипломатическим соглашением по военно-морским флотам.

Предпосылки к созданию

В 30-х годах Япония приняла участие в Лондонской конференции, по окончанию которой был подписан Лондонский морской договор [3]. Этим договором Японский флот должен был ограничиваться 12 морскими единицами. Введением в строй четырех кораблей типа Takao ветка развития «официальных вашингтонских» крейсеров была прервана. После чего была проведена полная ревизия кораблестроительной политики императорского флота.

27 июня этого года, адмиралтейством [4], был предложен первый вариант программы. В котором оговаривалась постройка кораблей суммарным водоизмещением в 50 995 тонн - эти цифры определялись лимитом на строительство. Строительство включало - четыре крейсера водоизмещением до 8500 т, 18 эсминцев по 1400 Т, небольшой авианосец - 9850 т, 9 подводных лодок [5], а также 44 корабля, не попадавших под договорные ограничения. Общая стоимость программы составляла почти 423 млн. иен. И была отклонена министрами ВМФ, т.к. явлалась затратной.

Флотом сразу же был предоставлен сокращенный вариант программы, который предусматривал затраты до 355,5 млн. иен и сокращение судов до 27 - в очередной раз от министерства поступил отказ.

Спустя 4 месяца, 22 октября 1930 года, была предоставлена урезанная программа [6] стоимостью до 225,34 млн. иен на строительство судов. После рассмотрения программы, министерством были внесены поправки, которые включали в себя - увелечение число эсминцев до 12, «недоговорных» судов до 14 и возвращение к первоначальной программе от 27 июня с подлодками. 15 ноября 1930 года программа были принята на 59-й сессии парламента (24.12.1930-27.03.1931) под названием «Программа 1931 года по замене вспомогательных кораблей» [7].

Проектирование

В основу нового проекта крейсеров типа Mogami легли чертежи «Усовершенствованного Takao», в котором было заменено 203-мм орудие на 155-мм. 20,3 см орудие ранее в японском флоте не применялось, но являлось предельным для крейсеров класса «B» по Лондонскому договору. Японские разработчики старались одержать превосходство, над противником, во всем, как в бронировании, так и в вооружении, пусть даже в ущерб прочности корпуса и обитаемости. Так легкие крейсера иностранного флота имели вооружение в 8-12 орудий калибром 150-155 мм, но японское командование желало видеть более мощное морское вооружение. В следствии чего, в 1930 годах, был разработан проэкт под кодовым названием «C-37», к которому были предъявлены ряд требований:

- Вооружение должно было составлять пятнадцать 155-мм орудий в трехтрубных баншнях, с возможностью замены на более крупный калибр - 203-мм в двухорудийны в тех же башнях.

- Обеспечивать полную защиту погребов от 203 мм снарядов, а механизмов корабля от 155-мм орудий.

- Крейсера должны были оснащаться четырьмя 610-мм трехтрубными торпедными аппаратами

- При всем при этом максимальная скорость должна составлять 37 узлов, а дальность плавания 8000 миль при 14 узлах.

- Способность действовать в авангарде главных сил, вести дальнюю разведку и бороться с тяжёлыми крейсерами противника, и все это должны было приходиться на плечи легких крейсеров.

Разработкой прооекта занимался капитан 1-го ранга К. Фудзимото, до этого занимавший пост начальника секции основного проектирования при 4-м отделе Морского генерального штаба. За плечами капитана лежали проекты по постройке эсминцев Fubuki и миноносцев типа Tidori. Построенные корабли во главе с К. Фудзимото, отличались высокой скоростью и мощным вооружением, в ущерб прочности и остойчивости. Ошибки Фудзимото скорее всего было результатом давления Морского генерального штаба, которому слабохарактерный Фудзимото не мог противостоять.

К проекту Mogami были предъявлены аналогичные требования, что и к тяжелым крейсерам водоизмещением в 10000 т., но стандартное водоизмещение новых крейсеров должно было составлять 8500 т. Однако предоставленный, летом 1931 года, проект имел водоизмещение в 9500 т., облегченный корпус в котором применялась электросварка, никого из адмиралтейства не удивила. Корабли данного типа по всем характеристикам подходили, и в командовании решили оставить в секрете данные показатели, и предоставить по бумагам водоизмещение в 8500 т. У всех вокруге возникали кучу вопросов, как возможно уместить такие вооружения на столь легком корабле. Так главный конструктор Королевского флота высказался по поводу характеристик, японских тяжёлых крейсеров

| |

Они либо строят свои корабли из картона, либо цифры неверны. Главный конструктор

|

|

От разнообразного вооружения, повышался вес корабля, тем самым снижалась мореходность, остойчивость, скорость и вместе с ней дальность плавания. Руководство флота готово было идти на такие жертвы, но даже при таких условиях характеристики по водоизмещению между проектными и реальными проектами не имело столь огромных расхождений. Ошибки возникали лишь от части при проектировании и низкой весовой дисциплине в процессе постройки.

Постройка и испытания

В 1931 году поступил заказ на постройку, четырех 8500 тонных, крейсеров среднего типа, под первоначальными номерами (№№ 1-4). Первые два заказа были направлены осенью, в арсенал флота в Курэ и на верфи компании Mitsubishi Nagasaki Shipyard в Нагасаки. На стапелях они были заложены до конца того же года. 1 августе 1932-го корабль под № 1 получил название Mogami [8] в честь реки в префектуре Ямагата, а крейсер № 2 — IJN Mikuma по протекающей в префектуре реке Оита.

Спустя год были направлены еще два заказа, на постройку крейсеров под номерами 3 и 4, арсеналу флота в Йокосуке и верфи компании Kōbe-Kawasaki Shipbuilding Yard в Кобэ в конце 1933 года. Корабли 3 и 4 получили названия соответственно IJN Suzuya [9] в честь реки в префектуре Карафуто [10] и IJN Kumano в честь реки в префектуре Миэ. Стоит заметить что названия Mikuma и Kumano в Японском Императорском флоте использовались впервые.

По контракту каждая стоимость корабля оценивалась в 24 833 950 иен. [11], в том числе за корпус 5 927 916 иен., механизмы 7 374 441 иен., вооружения и оборудование 10 953 610 иен. и за остальные части 577 983 иен.. Фонды на покрытие расходов, постройки четырех крейсеров в размере 99 335 800 иен., были одобрены парламентом на 59-й сессии под статьей «Расходы на строительство вспомогательных боевых судов» в рамках чрезвычайного бюджета «Расходы на строительство боевых судов» с началом в 1931/32 финансовом году и выданы министерством.

Первые два корабля вступили в японский флот летом 1935 года. Остальная пара кораблей требовала достройки в связи с инцидентом в Четвёртом флоте. В 1936 году крейсер Suzuya отправился на модернизацию. В строй вошли уже 31 октября 1937 года вместе с перестроенным ещё на стапеле крейсером IJN Kumano.

Описание конструкции

Корпус

Первоначально на крейсера типа Mogami устанавливались двойные реактивные рули [12], которые должны были уменьшить циркуляцию, но во время испытаний в марте 1935 года - циркуляция оставалась на прежнем уровне, а поворот на большой скорости вызывал сильную вибрацию корпуса. Поэтому последующие крейсера типа Mogami строили с балансирными рулями регулярного типа общей площадью 19,94 м2. На самом же крейсере IJN Mogami в 1935 году реактивные рули были заменены на регулярные.