IJN Kumano (1936)

Kumano

| апрель 1934 года Заложен |

| 15 октября 1936 года Спущен на воду |

| 17 августа 1937 года Выход на испытания |

| 20 января 1945 года Выведен из боевого состава |

| 25 ноября 1944 года Гибель |

| 12000 / 14795 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 198,3 / 20,2 / 6,1 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 951 чел. Общая численность |

| 58 чел. Офицеры |

| 893 чел. Матросы |

| 65 / 140 мм. Пояс/борт |

| 75 мм. Палуба |

| 140 / 120 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 25 мм. Барбеты |

| 75 / 25 / 25 / 50 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 50-100 мм. Боевая рубка |

| 25—125 мм. Румпельное отделение |

Авиагруппа (до модернизации)

- 2 катапульты, 3 гидросамолёта.

Артиллерия главного калибра

- 10 (5 × 2) × 203-мм орудия;

- 8 (4 × 2) × 127-мм орудия.

Универсальные орудия

- 8 (4 × 2) × 25-мм (до модернизации);

- 56 (28 × 2) × 25-мм (после модернизации);

- 4 (2 × 2) × 13,2-мм орудий.

Suzuya, Mikuma, Mogami

Содержание

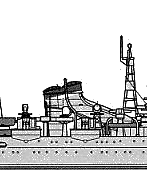

Общие сведения и отличия

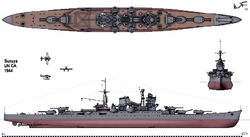

Новая разработка японского конструкторского бюро - крейсера типа Mogami были разработаны для выхода на замену устаревшему типу крейсеров Takao, который не удовлетворял современным военным реалиям. Стоило одного взгляда, чтобы понять - два типа крейсеров разительно отличаются друг от друга. Для экономии места на палубе, конструкторы отказались от классического (устаревшего) расположения дымоходов машинного отделения корабля. Теперь крейсер приобрёл большую центровую трубу, имевшую характерный изгиб, который станет отличительной чертой и будущих модернизаций японских крейсеров. Отличалась и носовая группа артиллерийских башен. Было решено отказаться от "британского" расположения башен (три башни, центральная выше крайних) и прийти к новому решению. Теперь первая и вторая башни находились на одной высоте, тогда как ближняя к мостику располагалась выше остальных. Такое решение позволило избавиться от дополнительного давления на носовую часть корабля и перенести вес на центр, что, хоть и небольшим плюсом, сказывалось на остойчивости.Изменилась концепция противоторпедной защиты. На смену старой схеме с изогнутой конструкцией пришла плоская переборка, конструктивно являющая собой продолжение бронепояса корабля. Будучи в толщину 65-мм по нижней кромке, 25-мм в районе двойного дна и около 140-мм в районе погребов, переборка теперь имела наклон в 20%.

Данная линейка крейсеров была спроектирована и построена с залогом на будущее. На все четыре крейсера возможно было установить башни с более тяжёлыми 203-мм орудиями. Такое решение позволило японцам обойти ряд договорных трудностей и получить в своё распоряжение тяжёлые крейсера, путём модернизации документально лёгких.

Проектирование и постройка

Все крейсера типа Mogami были заложены и построены в течение четырёх лет, начиная с 1931 года. За исключением Kumano. Проектирование крейсеров типа Mogami велось ещё в конце 20-х годов. Конструкторское бюро находилось под постоянным давлением руководства, поскольку на данный тип крейсера возлагались большие надежды. Из Морского Генерального штаба постоянно поступали всё новые и новые требования к конструкции кораблей, значительно ухудшающие их маневренность и устойчивость.

Особенно, существенных проблем японским инженерам доставило Лондонское соглашение об ограничении военно-морских вооружений, согласно которому все крейсера класса «А» следовало перестроить в класс «B». Так и получились довольно массивные корабли, но с сравнительно более лёгким вооружением, нежели у американских аналогов. Поэтому японским военным руководством был утверждён секретный план, согласно которому, в случае войны на все корабли должны были быть установлены крупнокалиберные орудия. Но в результате, получавшаяся конструкция корпуса получала существенные недостатки, что и подтвердилось на испытаниях в 1935 году. Ложку дёгтя добавило испытание головного крейсера Mogami, во время которого сравнительно слабый корпус корабля повело от сопротивления с водой на полном ходу. Тогда, в конструкцию ещё недостроенного Kumano были внесены некоторые изменения. Как и на других крейсерах этого типа, на нём был ликвидирован авиационный ангар, понижена высота надстройки и сокращено количество ПК на две. В особо нагруженных частях корабля сварные соединения были заменены на клёпочные. Именно на Kuamano и Suzuya было решено уменьшить межпалубное пространство для улучшения остойчивости. Корабль был спущен на воду 15 октября 1936 года на верфи фирмы Kawasaki в Кобе и получил своё название в честь реки Кумано, которая протекает на территории префектуры Миэ, в южной части острова Хонсю. Сразу же после постройки, крейсер был зачислен в резерв вплоть до конца 1937 года.

Корпус и архитектура

В проектах крейсеров типа Mogami использовались корпусные обводы предыдущей линейки тяжёлых крейсеров Takao. Их характерной чертой был изгиб непрерывной верхней палубы, проходивший по всей длине корабля. Вообще, такой подход проектирования корпуса стал характерной чертой японского кораблестроения. Изначально, на стадии проектирования всей линейки из четырёх крейсеров было решено использовать сварные швы вместо заклёпочных соединений. Однако такая конструкция на первых же испытаниях показала все свои недостатки. В проект были внесены серьёзные корректировки. Ещё не достроенный Kumano претерпел некоторые изменения и строился уже по измененному проекту, с использованием заклёпочных соединений.В Kumano, как и в любом другом крейсере типа Mogami сохранилась относительно высокая надстройка, где размещались посты управления кораблём, связью и огнём. Однако, мало того, что такая конструкция создавала большое воздушное сопротивление, так ещё и являлась хорошей мишенью для вражеского огня. Но японские конструкторы считали оправданной такую технологию расположения надстройки. Носовая надстройка была представлена более компактной, по сравнению с изначальным проектом, треногой фок-мачты, был ликвидирован ангар, так как создавал избыточный вес в задней части корабля. В проекте Kumano была уменьшена высота межпалубных пространств, что позволило сохранить остойчивость корабля на более менее приемлемом уровне.

Бронирование

Изначально, перед конструкторами стояла задача, разработать для крейсера такой корпус, который обеспечивал бы хорошую защиту не только от попаданий снарядов калибра 203-мм, но и от попадания торпед и снарядов, детонирующих перед бортом. Поэтому, при проектировании линейки Mogami использовались иные принципы строения броневой защиты, нежели в более ранних версиях кораблей.

Броневой пояс составлял основу защиты корабля и, в отличие от предыдущих моделей тяжёлых крейсеров, располагался внутри корпуса с наклоном в 20°. Также, было принято решение совместить его с противоторпедной переборкой. Из-за этого броневая защита получилось внушительных размеров и составляла в высоту - 6,5 м. В районе энергетической установки пояс возвышался на 1,6 м над ватерлинией, его верхняя часть изготавливалась из специальной броневой стали и имела толщину от 65 до 100 мм. Нижняя часть, являвшаяся одновременно и противоторпедной переборкой, изготавливалась из другого типа стали и имела толщину 25-65 мм. Длина броневого пояса напротив машинно-котельных отделений составляла 74,22 м. В нос и корму броневой пояс понижался, его общая высота составляла лишь 4,5 м, а над водой он возвышался на 0,1 м. Но толщина в его верхней части составляла 140 мм, к низу он сужался до 30 мм. Общая длина броневого пояса составляла 110,5 м.

Горизонтальная защита обеспечивалась броневой палубой, опирающейся на броневой пояс. Над машинно-котельными отделениями она проходила по уровню средней палубы, и её толщина составляла 35 мм. Ближе к бортам она имела характерные скосы по 20° и толщину 60 мм. Горизонтальная защита погребов находилась на уровне нижней палубы, была плоской и имела толщину 40 мм.

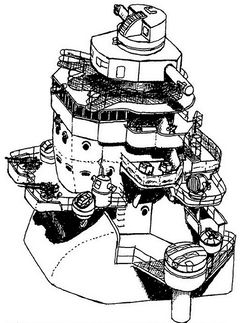

На этот раз, японские конструкторы решили значительно укрепить боевую рубку, что было оправданным поскольку, благодаря своим размерам, эта часть корабля имела большие шансы получить повреждения. Стенки получили броневую защиту толщиной в 100 мм, а крыша в 50 мм. Но не смотря на неплохие показатели защиты корпуса корабля, орудийное бронирование оставляло желать лучшего. В отличие от труб подачи боеприпасов, башни и боевые отделения орудий имели броню толщиной всего в 25 мм, которая не могла обеспечить надёжную защиту от попадания крупных осколков. Однако боевая практика показала и преимущества такого слабого бронирования. Снаряды противника пробивали орудия на вылет и не успевали срабатывать в нужный момент. Kumano имел весьма солидное местное бронирование корпуса. Те же дымоходы и вентиляторы были прикрыты броней 79-95 мм и 60 мм соответственно. Отсек рулевой машины был защищен 100-миллиметровой броней с бортов и 30-35мм с остальных сторон.

Энергетическая установка

На корабле была установлена паротурбинная установка, состоящая из 4 турбозубчатых агрегатов по 38 000 л.с. каждый. Они и приводили в движение 4 трёхлопастных гребных винта. Каждый агрегат включал в себя активные турбины высокого (12 410 л. с. при 2613 об/мин), среднего (12 340 л. с. при 2613 об/мин) и низкого давления (13 250 л. с. при 2291 об/мин). ТВД и ТСД были однопоточными, ТНД—двухпоточной. С помощью трёх ведущих шестерней редуктора они вращали вал 3,8-м гребного винта с максимальной частотой оборотов всего 340 об/мин. Предусматривались отдельные турбины заднего хода. Они питались паром от турбин низкого давления и имели мощность 40 000 л. с. (по 10 000 л. с. каждая).

Для экономичного хода имелись две крейсерские турбины, соединённые шестернями с турбинами среднего давления передних ТЗА. Они работали на мятом паре с основных турбин, развивая по 2770 л. с. при 4796 об/мин. Суммарная же мощность каждого ТЗА в крейсерском режиме составляла 3750 л. с. при 140 об/мин штатно и 5740 л. с. при 165 об/мин при форсировке.

Крейсер Kumano прошёл ходовые испытания 7 августа 1937 года в проливе Кии (между островами Сикоку и Хонсю), и идя на полном ходу, развил скорость 35,36 узлов, что не дотягивало до проектного значения в 37 узлов.

Вооружение

Главный калибр

Японское кораблестроение всячески ограничивалось различными международными договорами, ставящих в привилегированное положение ВМС Великобритании и США. И как следствие, на крейсеры типа Mogami были установлены 155-мм орудия. Однако руководством вооруженных сил был разработан секретный план, согласно которому, в случае войны, на крейсера должны были быть установлены 203-мм орудия. Установленные на Kumano 15 155-мм пушек не отличались высокой скорострельностью, но обладали довольно неплохой огневой мощью. Тем не менее, огневая мощь крейсера превосходила аналогичные, с 10 203-мм орудиями на борту по весу минутного залпа. 4200 кг (15 155-мм орудий), против 3780 кг (10 203-мм орудий). Дальность стрельбы составляла практически 27.5 км.

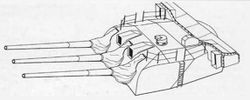

Использовались лишь бронебойные снаряды с баллистическими "ныряющими" наконечниками. Такой тип снаряда был рассчитан на поражение цели недолётом. Снаряд был начинён 1152 кг тринитроанизола и укомплектован донным взрывателем. На дистанции 15 км такой снаряд пробивал броню толщиной в 108-мм. Боекомплект на орудие состоял из 150 снарядов. Орудия на Kumano имели довольно хорошую кучность стрельбы. Трёхорудийные башни крейсера представляли собой легкобронированную конструкцию, которая вращалась на роликовом погоне, имеющим диаметр 5.7 м. Гидропривод приводил орудие в движение и обеспечивал скорость горизонтального наведения - 6°/с, а вертикального - 10°/с. Башни имели минимальный угол возвышения -10°, а максимальный +55° (хотя изначально планировался 75-градусный угол). Башни были ощутимо тесными, с расстоянием между осями орудий 1,55 м, поэтому замок центрального орудия пришлось повернуть на 45°. Заряжание производилось при фиксированном угле +7°, поэтому пушки приходилось каждый раз возвращать на линию заряжания. Каждую такую башню обслуживало 24 человека в боевом отделении, 7 человек в снарядном и 10 человек в зарядном, всего 41 человек на каждую башню.

Размещение башен в целом повторяло тип Takao, но носовая группа располагалась немного иначе. Решено было отказаться от центральной возвышенной башни. Вместо этого две башни разместили в носу линейно, а третью выше, на шельтердеке. Башни №3 и №4 имели 8-метровые оптические дальномеры.

Во время модернизации и замены на 203-мм орудия, для всех крейсеров типа Mogami пришлось разработать новые башни, так как размер их башенных погонов был больше, чем на предшественниках — на 68.1 см. Помимо большего размера погона, боевые отделения башен оказались длиннее на 20 см. Скорость вертикального наведения понизили до 6°/с. Расстояние между осями орудий теперь составляло 190 см. Поскольку стволы 203-мм орудий были длиннее, чем у 155-мм, в походном положении стволы пушек башни №2 уже нельзя было опустить ниже +12°. Боекомплект состоял из 120 выстрелов на каждый ствол. Численность обслуживающего персонала снизилась до 38: 19 человек в боевом отделении, 9 - в снарядном и 10 - в зарядном погребах.

Универсальный калибр

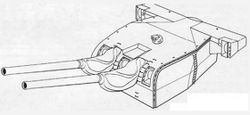

В качестве стандартного средства ПВО дальнего действия служило 127-мм орудия (тип-89). Орудие вполне отвечало своему назначению, и было сравнимо с известной американской артсистемой Мк-12, хотя и уступало ей в в скорострельности и скорости полёта снаряда. Орудие вело огонь унитарными патронами весом по 34,32 кг. Заряжание было ручным. Техническая скорострельность равнялась 14 выстрелам в минуту, но система подачи обеспечивала доставку лишь десяти снарядов в минуту на один ствол. Реальная продолжительная скорострельность составляла всего 8 выстрелов в минуту и сильно зависела от физического состояния расчёта. Боезапас составлял до 210 снарядов на ствол.

Кумано имел на борту восемь орудий подобного типа в четырёх спаренных установках модели «A», модификации «1». Установки имели вес 24,5 тонны и двухмиллиметровые щиты для защиты расчётов от непогоды. Обеспечивалось возвышение на угол 90°, максимальное снижение стволов равнялось 8°. Вертикальное и горизонтальное наведение производилось со скоростью до 16° в минуту. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для стрельбы по пикирующим бомбардировщикам.

Зенитная артиллерия и орудия

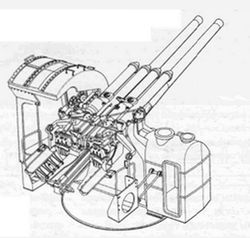

Основной артсистемой ближней ПВО на Kumano стало 25-мм зенитное орудие. Техническая скорострельность колебалась в пределах 200—250 выстрелов в минуту. Практическая скорострельность была практически вдвое ниже. Орудие могло использовать четыре типа снарядов: бронебойный, общего типа, трассирующий и зажигательный. Эффективная дальность стрельбы не превышала 1500 метров.

Крейсера типа Mogami первоначально несли по четыре спаренных установки автоматов Тип 96. Они весили порядка 1 тонны. Орудия могли наводиться по вертикали в диапазоне +80°/−10°. Боезапас составлял по 2000 патронов на каждый ствол.

Опасность со стороны авиации, быстро выявившаяся в ходе военных действий, привела к радикальному количественному усилению малокалиберной зенитной артиллерии крейсеров. На момент начала 1944 года, Kumano нес на борту уже 56 автоматов Тип 96 в строенных, спаренных и одиночных установках. Однако этот рост на практике не сопровождался весомым усилением реальных возможностей ПВО.

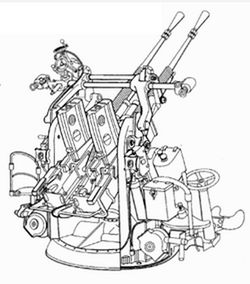

На крейсере Kumano также размещалось по две спаренных установки 13,2-мм пулемётов. Сам по себе, такой пулемёт был вполне надёжным оружием, но в ходе сражений на Тихом океане он показал себя практически бесполезным против воздушных атак. Эффективная дальность стрельбы и поражающее действие были слишком малы для того чтобы остановить атакующий самолёт. В 1943 году, в процессе модернизации Kumano, пулемёты были сняты. Их место заняли строенными автоматы "Тип 96".

Торпедное вооружение

Kumano имел мощное торпедное вооружение, включавшее четыре трёхтрубных торпедных аппарата, размещённых по оба борта в небольших спонсонах. Данная мера была призвана снизить ущерб от возможной детонации торпед во время сражения. Первоначально крейсера применяли 610-мм торпеды "тип-90" принятые на вооружение ВМС Японии в 1933 году. Помимо 12 торпед в аппаратах, имелось ещё 12 запасных. Механизированная система перегрузки позволяла в идеальных условиях перезарядить все аппараты менее чем за 17 секунд.

Уже в 1938 году, Kumano получил на вооружение новую разработку, торпеды "тип-93", они оказались наиболее мощным торпедным оружием Второй Мировой войны. Такие торпеды несли самую тяжёлую боеголовку и имели наибольшую скорость и дальность хода, а также высокую скрытность применения, ввиду почти полного отсутствия пузырькового следа на поверхности воды.

Экипаж

По первоначальному проекту экипаж крейсера состоял из 830 человек, но в процессе последующих модернизаций возрос сначала до 930, а затем и до 951 человека. Кубрики матросов оснащались металлическими трёхъярусными койками и запирающими шкафчиками для личных вещей. Всего на Kumano было расположено 12 жилых помещений по 6 на средней и нижней палубе. Также были добавлены многоместные каюты для лётного состава. Офицерские каюты были сосредоточены в носовой части на нижней средней палубах. На корабле имелись специальные кладовые для риса и маринованных продуктов, располагающиеся у носовой части. В корме имелась установка для производства лимонада и морозильная камера объёмом в 96 кубометров. Лазарет, бани и камбузы находились на средней палубе крейсера.

Если сравнивать по жилищным условиям линейки Takao и Mogami, то можно сказать, что на Kumano таковые были значительно лучше, чем у предшественников. Корабль был оснащён модернизированной системой циркуляции воздуха, которая была достаточно шумной. У кубриков и в коридорах были установлены бочки с холодной водой. Имелась комната противохимической санобработки. Мебель и прочие предметы обстановки изготавливались из стали (на случаи пожара), немногочисленные деревянные поверхности покрывались специальным огнестойким составом.

Однотипные корабли

К типовым кораблям относятся другие тяжёлые крейсера типа Mogami: IJN Mikuma, IJN Suzuya и IJN Mogami. Все четыре крейсера входили в единую дивизию крейсеров Императорского флота Японии.

История службы

После спуска на воду, корабль был зачислен в резерв и простоял в доках чуть больше года. 1 декабря 1937 года Kumano был зачислен в 7-ю дивизию крейсеров 2-го Императорского флота. Уже месяц спустя, активно принимал участие в военных конвоях по всему Южно-Китайскому морю. Однако в 1939 году крейсер вновь оказался в доках. Теперь уже для проведения модернизации, в результате которой был значительно укреплён корпус и заменены орудия главного калибра. С 1 января 1940 года Kumano вновь является флагманом 7-й дивизии. С января по март 1941 года совершал манёвры в Сиамском заливе, угрожая французскому флоту.

С начала войны, Японский Императорский флот начал активные военные действия на море. 23 января 1941 года, Kumano, в составе 7-й дивизии совершил успешную операцию в бою при Кох Ханг во Французском Индокитае. В течение следующего года, 7-я дивизия принимала активное участие в высадке японских десантных войск в Малайзии, и в сражениях при Яве. В феврале 1942 года участвовал в захвате Андаманских островов и в столкновениях Императорских войск у берегов Индонезии.

6 апреля 1942 года, крейсера Kumano и Suzuya совместно с эсминцем IJN Shirakumo участвовали в перехвате конвоя Объединенных наций, тогда было потоплено восемь транспортных судов и кораблей прикрытия. В ходе данного сражения крейсера израсходовали огромное количество боеприпасов. Объяснялось это тем, что мощные бронебойные снаряды типа 21 попросту насквозь прошивали обшивку транспортных и лёгких судов не детонируя.

В составе 7-й дивизии, участвовал в поддержке вторжения на Мидуэй, однако активных военных действий корабли не предпринимали. 5 июня 1942 года они получили приказ обстрелять позиции противника. Однако по пути на огневые позиции, когда корабли находились уже в 90 километрах от атолла, приказ был отменен. После разворота, на пути к главным силам, крейсера 7-й дивизии наткнулись на вражескую субмарину. IJN Suzuya и Kumano на полном ходу прошли мимо, в то время как другие два крейсера 7-й дивизии – IJN Mikuma и IJN Mogami, после неудачных маневров столкнулись и впоследствии оказались под огнем неприятеля. В результате IJN Mikumа затонул под ударами американской авиации а Mogami, отступив и получив тяжелейшие повреждения встал на долгосрочный ремонт.

Теперь IJN Suzuya и Kumano остались единственными действующими крейсерами типа Mogami в составе Императорского флота. Чуть позже, Kumano участвовал в активных военных действиях японских войск у берегов Бирмы. А в октябре 1942 года поддерживал операции японского флота у Гуадалканала, куда остатки 7-й дивизии прибыли аккурат к сражению при Соломоновых островах. В ходе кампании дивизия предприняла несколько безуспешных попыток нанести поражение американской эскадре в ночных сражениях. В апреле 1943 года Kumano прошёл ремонт и модернизацию в Куре, в результате которой на корабль было установлено оборудование радиолокации и значительно усилено ПВО.

После модернизации крейсер был привлечён к сопровождению военных конвоев. 19 июля 1943 года, во время одной из таких операций, когда конвой должен был осуществить поддержку обороны на Веле, Kumano был атакован взлетевшим с Гуадалканала самолётом типа ТВМ-1. Сброшенная 900-килограмовая бомба угодила аккурат в центр палубы крейсера, тем самым выведя из строя машинные отделения. Крейсер отбуксировали на Трук для проведения срочного ремонта. Спустя почти четыре месяца ремонтных работ, он вновь был введен в строй 7-й дивизии.

В течение следующих месяцев Kumano продолжал действовать в составе военных конвоев на атоллы Рой, Эниветок и Кавиенг в Тихом океане. Взамен исключённого Mogami и затопленного Mikumа, дивизия была доукомплектована крейсерами IJN Chikuma и IJN Tone. Корабли базировалась на Лингга Роад в районе Сингапура, где и прошли очередную модернизацию. Теперь, для усиления ПВО, Kumano получил на вооружение 28 25-мм пушек. Но как следует, проверить данное улучшение не удалось.

В сражении на Филлипинском море 19 и 20 июня 1944 года Императорская армия потерпела сокрушительное поражение, в чем немалую роль сыграла американская авиация и ПВО. В ходе сражения существенных повреждений Kumano не получил, но был вновь отправлен в доки. После очередной модернизации, количество орудий ПВО на корабле было увеличено почти вдвое и теперь насчитывало 56 орудий. Корабль вновь получил в качестве приоритетной цели обеспечение защиты конвоев, между Сингапуром и Филиппинами.

В октябре 1944 года, после долгой подготовки, крейсер вновь принял участие в боевых действиях, в операции «SHO-I-GO», которая завершилась самым масштабным в истории морским сражением в заливе Лейте. Операция завершилась сокрушительным поражением Императорского флота и стала последней для Kumano, который входил в состав первой диверсионной группы. 25 октября 1944 года – на третий день сражения, крейсер поддерживал огонь по американским авианосцам. Американцы предприняли рискованный шаг и направили напрямую 7 эсминцев и эскортных миноносцев ближнего прикрытия произвести торпедную атаку на соединения адмирала Куриты, под командованием которого находился и Kumano. Японская эскадра отвлеклась на атаку и ввязалась в бой. Американское соединение потеряло три эсминца но сумели нанести существенные повреждения тяжёлому крейсеру Kumano, который получил прямое торпедное попадание в носовую часть. Взрыв разрушил ряд носовых отсеков и вывел из строя водоотливную систему, тем самым дав опасный крен кораблю. Чтобы избежать роковых последствий, командой было принято решение затопить ещё часть носовых отсеков, чтобы придать крейсеру устойчивости.

Корабль вдвое потерял в скорости и маневрировал слишком медленно, отступая в Сан-Бернардино, то и дело ввязываясь в ожесточённое противостояние с американской авиацией. Всё же, бомбардировщикам удалось повредить машинное отделение. 26 октября Kumano вновь подвергся ударам авиации. Попавшие в борт три 227-килограммовые бомбы вывели из строя почти все котлы за исключением одного, тем самым, фактически превратив крейсер в «живую мишень». Но отступить всё-таки удалось. В тот же день, после прибытия в Манилу, были проведены срочные ремонтные работы машинного отделения, чтобы обеспечить кораблю ход хотя бы в 15 узлов. Kumano получил новое задание и вместе с крейсером Aoba был назначен в сопровождение конвоя до Японии. Но проходя мимо мыса Белинао острова Лусон, конвой был атакован четырьмя американскими подводными лодками. В Kumano угодило две торпеды, от взрыва которых кораблю оторвало носовую часть. Но команде вновь удалось сохранить крейсер на плаву и он был отбуксирован в бухту Санта-Крус.

Гибель крейсера

25 ноября 1944 года, на пути в Санта-Крус, тяжёлый крейсер Kumano вновь был атакован американской авиацией, вылетевшей с авианосца Ticonderoga. В ходе непродолжительной стычки, корабль получил в левый борт пять торпедных попаданий и пять прямых попаданий авиабомбами. Повреждения корпуса были столь обширны, и вода в свежие отверстия прибывала столь быстро, что корабль набрал тонны воды в считанные минуты. Крейсер сильно накренился, команда пыталась всячески спасти положение и отчаянно боролась за судьбу корабля, но вода стремительно заливала отсеки, не оставляя ни единого шанса. Все попытки оказались тщетными, крейсер так и не смог остаться на плаву, и спустя 45 минут непродолжительного сражения, Kumano ещё раз сильно накренился и опрокинулся на левый борт. С начала сражения из личного состава погибло около 600 человек (примерно половина экипажа), командир крейсера – Танака, решил погибнуть вместе с кораблём, но был насильно эвакуирован экипажем.

Источники

- Апальков Ю. В., Боевые корабли японского флота. Крейсера. 10.1918 — 8.1945 гг.: Справочник. — С. 52.

- Иванов С. В., Тяжелые крейсера Японии, Война на море №26. — С. 18.

- Патянин С. В., Дашьян А. В., Балакин К. С. и др. Все крейсера Второй мировой. — С. 465.

- Сулига С.В. Японские тяжёлые крейсера. Т.1.

- Сулига С.В. Японские тяжёлые крейсера. Т.2.