Эскадренные миноносцы типа 1934 /_1934A

| Версия 09:45, 28 января 2017 | Текущая версия на 12:47, 3 сентября 2023 | |||

не показаны 42 промежуточные версии 4 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| {{Тип корабля | {{Тип корабля | |||

| ? | |Название типа = Эскадренные миноносцы | + | |Название типа = Эскадренные миноносцы<br />типов ''1934'' и ''1934A'' | |

| |Картинка = Z6 001.jpg | |Картинка = Z6 001.jpg | |||

| |Предшественники = | |Предшественники = | |||

| ? | |Дочерние типы = [[Navy:Эскадренные миноносцы типа | + | |Дочерние типы = Эскадренные миноносцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936|типа ''1936'']] | |

| ? | <!-- | + | <!-- Постройка и служба --> | |

| ? | + | |||

| ? | Постройка и служба | + | ||

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| |Заказано = 16 | |Заказано = 16 | |||

| |Построено = 16 | |Построено = 16 | |||

| |Годы постройки = 1934-1938 | |Годы постройки = 1934-1938 | |||

| |Годы службы = 1937-1945 | |Годы службы = 1937-1945 | |||

| ? | |Место строительства = Deutsche Werke , | + | |Место строительства = ''Deutsche Werke'', Киль<br />''Deschimag A.G.'', Бремен<br />''Germaniawerft'', Киль<br />''Blohm und Voss'', Гамбург | |

| ? | <!-- | + | <!-- Общие данные --> | |

| ? | + | |||

| ? | Общие данные | + | ||

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| |Водоизмещение = 2171-2270 | |Водоизмещение = 2171-2270 | |||

| |ВодоизмещениеПолн = 3110-3190 | |ВодоизмещениеПолн = 3110-3190 | |||

| Строка 24: | Строка 16: | |||

| |Ширина = 11,3 | |Ширина = 11,3 | |||

| |Осадка = 6,4 | |Осадка = 6,4 | |||

| ? | |Энергетическая установка = | + | |Энергетическая установка = 2 {{comment|ТЗА|Турбозубчатый агрегат}} ''Wagner''<br />6 {{comment|ПК|Паровой котел}} ''Wagner''/''Benson''<br />70 000 л.с. | |

| |Скорость хода = 38 | |Скорость хода = 38 | |||

| |Дальность плавания = 1900-2760 | |Дальность плавания = 1900-2760 | |||

| ? | <!-- | + | <!-- Экипаж --> | |

| ? | + | |||

| ? | Экипаж | + | ||

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| |Общая численность = 325 | |Общая численность = 325 | |||

| |Офицеры = 10 | |Офицеры = 10 | |||

| |Мичманы = | |Мичманы = | |||

| ? | |Матросы = | + | |Матросы = 315 | |

| ? | <!-- | + | <!-- Бронирование --> | |

| ? | + | |||

| ? | Бронирование | + | ||

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| |Пояс = | |Пояс = | |||

| ? | |Борт = | + | |Борт = 6-11 | |

| ? | |Палуба = | + | |Палуба = 13 | |

| |Траверз нос = | |Траверз нос = | |||

| |Траверз корма = | |Траверз корма = | |||

| |Барбеты = | |Барбеты = | |||

| ? | |Башни = | + | |Башни = 8-10 | |

| |башня лоб = | |башня лоб = | |||

| |башня бок = | |башня бок = | |||

| Строка 54: | Строка 38: | |||

| |Боевая рубка = | |Боевая рубка = | |||

| |Румпельное отделение = | |Румпельное отделение = | |||

| ? | <!-- | + | <!-- Вооружение --> | |

| ? | + | |||

| ? | Вооружение | + | ||

| ? | + | |||

| ? | --> | + | ||

| |Вооружение = | |Вооружение = | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| |Артиллерия главного калибра | |Артиллерия главного калибра | |||

| ? | | | + | | 5×1 — [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм/45 орудий ''SK С/34'']] | |

| }} | }} | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| |Универсальная артиллерия | |Универсальная артиллерия | |||

| ? | | | + | | 2×2 — [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 полуавтомата ''SK C/30'']] | |

| ? | | | + | | 6×1 — [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 автоматов ''C/30'']] | |

| }} | }} | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| |Минно-торпедное вооружение | |Минно-торпедное вооружение | |||

| ? | | | + | | 2×4 — [[Navy:Торпеды Германии|533-мм торпедных аппаратов]], 16 торпед | |

| ? | |60 мин | + | | 60 [[Navy:Мины Германии|мин]] | |

| }} | }} | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| |Противолодочное вооружение | |Противолодочное вооружение | |||

| ? | |2 бомбосбрасывателя | + | | 2 бомбосбрасывателя | |

| ? | |4 бомбомета | + | | 4 бомбомета | |

| ? | |18 глубинных бомб | + | | 18 глубинных бомб | |

| }} | }} | |||

| ? | |Построенные корабли = | + | |Построенные корабли = ''Тип 1934:''<br />[[Navy:Z-1 Leberecht Maass (1935)|''Z-1 Leberecht Maass'']]{{Корабль_WoWS}} | |

| ? | + | <br />[[Navy:Z-2 Georg Thiele (1935)|''Z-2 Georg Thiele'']]<br />[[Navy:Z-3 Max Schulz (1935)|''Z-3 Max Schulz'']]<br />[[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4 Richard Beitzen'']]<br />''Тип 1934A:''<br />[[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5 Paul Jakobi'']]<br />[[Navy:Z-6 Theodor Riedel (1936)|''Z-6 Theodor Riedel'']]<br />[[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7 Hermann Schoemann'']]<br />[[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8 Bruno Heinemann'']]<br />[[Navy:Z-9 Wolfgang Zenker (1936)|''Z-9 Wolfgang Zenker'']]<br />[[Navy:Z-10 Hans Lody (1936)|''Z-10 Hans Lody'']]<br />[[Navy:Z-11 Bernd von Arnim (1936)|''Z-11 Bernd von Arnim'']]<br />[[Navy:Z-12 Erich Giese (1937)|''Z-12 Erich Giese'']]<br />[[Navy:Z-13 Erich Koellner (1937)|''Z-13 Erich Koellner'']]<br />[[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14 Friedrich Ihn'']]<br />[[Navy:Z-15 Erich Steinbrinck (1936)|''Z-15 Erich Steinbrinck'']]<br />[[Navy:Z-16 Friedrich Eckoldt (1937)|''Z-16 Friedrich Eckoldt'']] | ||

| ? | [[Navy:Z-1 Leberecht Maass (1935)|Z-1 Leberecht Maass | + | ||

| ? | [[Navy:Z-2 Georg Thiele (1935)|Z-2 Georg Thiele | + | ||

| ? | [[Navy:Z-3 Max Schulz (1935)|Z-3 Max Schulz | + | ||

| ? | [[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|Z-4 Richard Beitzen | + | ||

| ? | + | |||

| ? | [[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|Z-5 Paul Jakobi | + | ||

| ? | [[Navy:Z-6 Theodor Riedel (1936)|Z-6 Theodor Riedel | + | ||

| ? | [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|Z-7 Hermann Schoemann | + | ||

| ? | [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|Z-8 Bruno Heinemann | + | ||

| ? | [[Navy:Z-9 Wolfgang Zenker (1936)|Z-9 Wolfgang Zenker | + | ||

| ? | [[Navy:Z-10 Hans Lody (1936)|Z-10 Hans Lody | + | ||

| ? | [[Navy:Z-11 Bernd von Arnim (1936)|Z-11 Bernd von Arnim | + | ||

| ? | [[Navy:Z-12 Erich Giese (1937)|Z-12 Erich Giese | + | ||

| ? | [[Navy:Z-13 Erich Koellner (1937)|Z-13 Erich Koellner | + | ||

| ? | [[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|Z-14 Friedrich Ihn | + | ||

| ? | [[Navy:Z-15 Erich Steinbrinck (1936)|Z-15 Erich Steinbrinck | + | ||

| ? | [[Navy:Z-16 Friedrich Eckoldt (1937)|Z-16 Friedrich Eckoldt | + | ||

| }} | }} | |||

| {{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||

| ? | |pic = | + | |pic = Ship_PGSD107_Leberecht_Maass.png | |

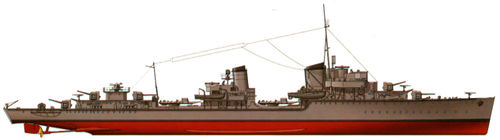

| ? | |content = '''Эскадренные миноносцы типа 1934 и 1934A''' — | + | |content = '''Эскадренные миноносцы типа 1934 и 1934A''' — первые серии [[Navy:ВМС Германии|немецких]] [[Navy:Эскадренный миноносец|эскадренных миноносцев]], построенных в Германии после окончания [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]]. Было построено 16 [[Navy:Корабль|кораблей]] обоих типов. Эсминцы принимали активное участие во [[Navy:Вторая мировая война|Второй мировой войне]]. Большая часть была потеряна в ходе боевых действий. Оставшиеся были переданы по репарациям странам-победительницам. | |

| }} | }} | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | + | == История создания == | ||

| + | === Предшественники === | |||

| ? | + | [[Navy:Версальский договор|Версальский договор]] разрешал Германии сохранить 6 старых эскадренных броненосцев, 6 легких крейсеров и по 12 эсминцев и миноносцев (плюс по 4 в резерве). Остатки былой мощи, с натяжкой называемые «эсминцами», корабли [[Navy:Эскадренные миноносцы типа V-1|типа ''V-1'']], самый молодой из которых был построен в 1913 году, вошли в состав Реихсмарине. Для них устанавливался предельный срок службы в 15 лет, а водоизмещение кораблей, построенных на замену, не должно было превышать 800 т. | ||

| ? | + | |||

| + | Первой крупной серией боевых кораблей, построенной после окончания [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]], стали две шестерки миноносцев [[Navy:Миноносцы типа 1923|типа ''Möwe'']] (другое название - [[Navy:Миноносцы типа 1923|тип ''1923'']]) и [[Navy:Миноносцы типа 1924|типа ''Wolf'']] ([[Navy:Миноносцы типа 1924|типа ''1924'']]). При водоизмещении порядка 800-1000 тон и оснащались двухвальной паротурбинной силовой установкой, развивали скорость 33-34 узла и вооружались тремя [[Navy:105-мм орудие SK C/32|105-мм орудиями]] и двумя трехтрубными [[Navy:Торпеды Германии|533-мм торпедными аппаратами]]. О соперничестве с современными зарубежными эсминцами не могло быть и речи. Командование Рейхсмарине осознавало, что версальские ограничения тормозят развитие флота, и в феврале 1933 года пошло на рискованный шаг - выдать задание на проектирование полноценных эскадренных миноносцев, запланировав закладку четырех единиц на начало 1934 года. | |||

| + | ||||

| + | === Проектирование === | |||

| + | ||||

| + | Основные требования к будущим эскадренным миноносцам были быдвинуты немецким военно-морским руководством и отражали взгляды, сформировавшиеся еще в конце [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]]. Понимая невозможность добиться количественного превосходства над вероятным противником, немецкие адмиралы решили сделать ставку на качественные параметры отдельных кораблей. Перед конструкторами была поставлена задача создать эсминец, превосходящий зарубежные корабли аналогичного класса по скорости и огневой моши. В противоположность традиции кайзеровского флота, артиллерии отводилась главенствующая роль, даже в ущерб торпедному вооружению. Дополнительными требованиями были максимально возможная прочность [[Navy:Корпус корабля|корпуса]], хорошие [[Navy:Мореходные качества|мореходные качества]], высокая скорость экономического хода и значительная дальность плавания. | |||

| + | ||||

| + | Длительный перерыв в строительстве кораблей класса эскадренный миноносец не мог не привести к отставанию немецких кораблестроителей от своих зарубежных коллег, к тому же в качестве прототипа они располагали лишь устаревшими проектами времен [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]]. Как следствие, первый законченный эскизный проект являлся модернизированным миноносцем [[Navy:Миноносцы типа 1923|типа ''Möwe'']] с доведенным до 1100 т водоизмещением. | |||

| + | ||||

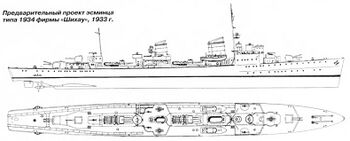

| + | Еще в 1932 году появилось еще два варианта, разработанных фирмами ''F.Schichau'' и ''Vulcan A.G.''. Первый представлял собой корабль водоизмещением 1100 т, со скоростью 35 уз, вооруженный тремя [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм орудиями]], двумя [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм полуавтоматами]], двумя [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматами]] и двумя трехтрубными [[Navy:Торпеды Германии|533-мм торпедными аппаратами]]. Из-за довольно слабого главного калибра, он был сразу отклонен командованием флота. Во втором, водоизмещение достигало 1500 т (предел для эсминцев, установленный Лондонским договором 1930 года), скорость составляла 38 уз, а вооружение состояло из четырех [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм орудий]], двух [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм полуавтоматов]], двух [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматов]] и двух трехтрубных [[Navy:Торпеды Германии|533-мм торпедных аппаратов]]. | |||

| + | ||||

| + | 9 марта 1933 года проект ''Vulcan A.G.'' был представлен на рассмотрение главнокомандующему флота адмиралу [[Navy:Редер, Эрих|Эриху Редеру]] и также не встретил одобрения. В начале мая главком распорядился довести число орудий главного калибра до пяти и сделать торпедные аппараты четырехтрубными. Дальность плавания, составлявшая в обоих проектах 2200 миль 19 узловым ходом, оценивалась экспертами как недостаточная и было высказано требования довести ее до 3000 миль. Это заставило поити на ряд непроверенных нововведений, например, применить на кораблях высоконапорные [[Navy:Паровой_котёл|котлы]], имевшие меньшие по сравнению с обычными размеры и больший коэффициент полезного действия. Несмотря на облегчение механизмов, применение сварки и др., водоизмещение достигло величины 1850 т - предела, установленного Лондонским договором для лидеров флотилии. Фактически, в это водоизмещение уложиться не удалось, и в конечном итоге, к началу [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войны]] немецкие эсминцы оказались самыми крупными кораблями своего класса, будучи сопоставимыми по размерам с французскими лидерами. | |||

| + | ||||

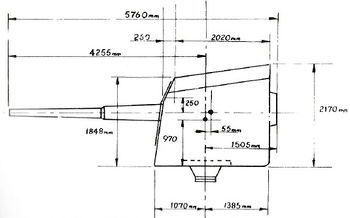

| + | [[Файл:1934 001.JPG|350px|thumb|left|Предварительный проект эсминца фирмы ''F.Schichau'', 1933 год.]] | |||

| + | Дальнейшие работы велись конструкторами частных предприятий. 7 сентября 1933 года на рассмотрение командования флотом было представлено четыре эскизных проекта фирм ''F.Schichau'', ''Vulcan A.G.'', ''Deschimag A.G.'' и ''Deutsche Werke''. Наиболее оригинальным был проект ''F.Schichau'', отличавшийся гладкопалубным корпусом и мощным вооружением из пяти [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм орудий]] в двух спаренных и одной одинарной установках, шести [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм полуавтоматов]], пяти [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматов]] и двух четырехтрубных [[Navy:Торпеды Германии|533-мм торпедных аппаратов]]. Проект фирмы ''Vulcan A.G.'' разрабатывался на основе суперэсминца<ref>Эскадренные миноносцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа S-113|типа ''S-113'']] - ''Grosse Torpedoboot Zerstörer'' - «Большой торпедный эсминец». 2040-2060/2354-2415 т, 106,0-108,8×10,2-10,4×4,11-4,84 м, 2 ТЗА, 4 ПК, 45 000-46 000 л.с., 34,5 узл., 2500 миль, 176-188 (8-9) чел., 4×1 - [[Navy:150-мм орудие Tbts|150-мм/45 орудия ''Utof L/45'']], 4×1 - 7,92-мм пулемета ''MG08'', 2×2 - [[Navy:Торпеды Германии|600-мм торпедных аппарата]], 8 [[Navy:Торпеды Германии|торпед ''H8'']], 40 мин ''EMB''. Из 12 заложенных единиц, до окончания [[Navy:Первая мировая война|Первой мировой войны]] был достроен только [[Navy:SMS V-116 (1918)|''SMS V-116'']], после перемирия еще один - [[Navy:SMS S-113 (1918)|''SMS S-113'']]. Оба переданы по репарациям : [[Navy:SMS V-116 (1918)|''SMS V-116'']] вошел в состав [[Navy:ВМС Италии|ВМС Италии]] как [[Navy:Premuda (1920)|''Premuda'']], [[Navy:SMS S-113 (1918)|''SMS S-113'']] в [[Navy:ВМС Франции|ВМС Франции]] как [[Navy:Amiral Sénès (1920)|''Amiral Sénès'']]. Остальные корабли были разобраны после окончания боевых действий.</ref> периода [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]] и унаследовал его основные черты: значительные размеры (128,5×11,5×4,2 м), невысокий полубак и массивные трубы. Артиллерийское вооружение должно было состоять из четырех орудии калибра [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127 мм]] или [[Navy:150-мм орудие TBtsK C/36|150 мм]]. В итоге лучшим был признан проект фирмы ''Deutsche Werke'', на основе которого велась проработка окончательного варианта, получившего обозначение «тип 1934»<ref>Обозначение проектов в Германии велось в соответствии с годами их разработки при этом использовались как ««длинные» (например, «тип 1934»), так и «короткие» («тип 34») обозначения.</ref>. | |||

| + | ||||

| + | == Постройка == | |||

| + | ||||

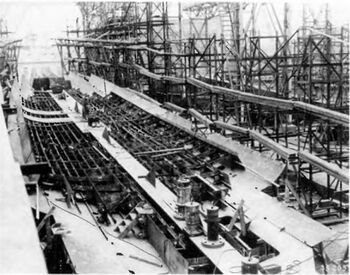

| + | Все конструкторские работы были закончены к весне 1934 года. 1 апреля последовало решение о начале строительства четырех эсминцев ([[Navy:Z-1 Leberecht Maass (1935)|''Z-1'']], [[Navy:Z-2 Georg Thiele (1935)|''Z-2'']], [[Navy:Z-3 Max Schulz (1935)|''Z-3'']], [[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4'']]), предназначенных для замены кораблей, числившихся в резерве. Контракт на постройку был заключен с ''Deutsche Werke'' 7 июля 1934 года. Спустя три месяца в Киле произошла закладка головного корабля. До конца года было одобрено строительство еше двенадцати единиц, заказы на которые были распределены между верфями ''Deschimag A.G.'' ([[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5'']], [[Navy:Z-6 Theodor Riedel (1936)|''Z-6'']], [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7'']], [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8'']]), ''Germaniawerft'' ([[Navy:Z-9 Wolfgang Zenker (1936)|''Z-9'']], [[Navy:Z-10 Hans Lody (1936)|''Z-10'']], [[Navy:Z-11 Bernd von Arnim (1936)|''Z-11'']], [[Navy:Z-12 Erich Giese (1937)|''Z-12'']], [[Navy:Z-13 Erich Koellner (1937)|''Z-13'']]) и ''Blohm und Voss'' ([[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14'']], [[Navy:Z-15 Erich Steinbrinck (1936)|''Z-15'']], [[Navy:Z-16 Friedrich Eckoldt (1937)|''Z-16'']]). Поскольку в их конструкцию внесли некоторые изменения, они были отнесены к типу ''1934А''. На самом же деле, хотя корабли и принято считать однотипными, каждая верфь допускала те или иные отклонения от базового проекта, поэтому в зависимости от места постройки эсминцы различались водоизмещением, размерами, составом машинно-котельной установки и деталями внешнего вида. | |||

| + | ||||

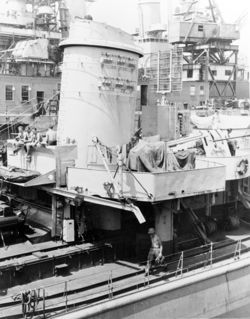

| + | [[Файл:1934 002.JPG|350px|thumb|right|Корпус эсминца ''Z-14 Friedrich Ihn'' на стапеле верфи ''Blohm und Voss'' в Гамбурге, июнь 1935 года.]] | |||

| + | При закладке корабли получили традиционные для германского флота литерно-цифровые обозначения (''Z'' от немецкого ''«Zerstorer»'' - эсминец), но уже в ходе строительства им были присвоены имена в честь морских командиров времен [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]]. За пределами Германии эсминцы типов ''1934'' и ''1934А'' известны по названию головного как корабли типа ''Leberecht Maass'' (или просто - типа ''Maass''), однако, в официальных документах для них применялись только именные названия, тогда как в исторической литературе для удобства они даются наравне с номерными. | |||

| + | ||||

| + | Приступая к строительству эсминцев типа ''1934'', германское военно-морское руководство нарушало условия версальских ограничении. Однако их отмена была фактически узаконена подписанием 18 июня 1935 года англо-германского морского соглашения. Последнее определило суммарный тоннаж немецких миноносных сил в 52,5 тыс. т, что было примерно в 5 раз больше версальских норм. Обратной стороной медали стало принятие Германией условии Лондонского договора 1930 года. Желая оставаться респектабельным в глазам мировой общественности, немецкое военно-морское руководство официально декларировало стандартное водоизмещение эсминцев типов ''1934''/''1934А'' величиной 1625 т, а шести следующих [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936|типа ''1936'']] - 1811 т<ref>Эти фальсифицированные цифры до сих пор встречаются в некоторых справочниках по истории флота. Хотя, несоответствие размеров и водоизмещения должно дыло быть очевидным, например, британские эсминцы [[Navy:Эскадренные миноносцы типа J, K и N (1938)|типов ''«J»'',''«K»'',''«N»'']], имевшие стандартное водоизмещение, близкое к декларируемому немцами, оказались на 10 м короче, да и визуально выглядели значительно скромнее. Но англичане дипломатично промолчали.</ref>. | |||

| + | ||||

| + | Условия контракта отводили предприятиятиям-строителям два года на постройку головного корабля, остальные эсминцы должны были сдаваться флоту с интервалом в один месяц. Однако вторая половина 30-х годов характеризовалась массовым обновлением германского флота, поэтому верфи были перегружены другими заказами. В отведенные рамки уложились только ''Deutsche Werke'' и ''Deschimag A.G.'', на которых строительство одного эсминца занимало не более 29 лесяцев; ''Blohm und Voss'' построила свои корабли за 33-36 месяцев, а ''Germaniawerft'', на которой одновременно велись работы на тяжелом крейсере [[Navy:Prinz Eugen (1938)|''Prinz Eugen'']], 6 эскортных кораблях и 25 подводных лодках, сорвала все сроки, затратив от 40 до 46 месяцев на корабль. В результате [[Navy:Z-13 Erich Koellner (1937)|''Z-13 Erich Koellner'']], заложенный в октябре 1935 года, вошел в состав флота лишь за несколько дней до начала [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войны]]. Стоимость одного корабля колебалась между 12,6 млн. рейхсмарок у ''Deschimag A.G.'' и 14,1 млн. у ''Blohm und Voss''. | |||

| + | {| class="wikitable" | |||

| |- | |- | |||

| ? | + | | colspan="7"| <center>''' Эскадренные миноносцы типа ''1934''/''1934A'' '''</center> | ||

| |- | |- | |||

| ? | + | ! Корабль !! Верфь-строитель !! Стапельный номер !! Заказан !! Заложен !! Спущен на воду !! Введен в строй | ||

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | colspan="7"| '''Тип 1934''' | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | [[Navy:Z-1 Leberecht Maass (1935)|''Z-1 Leberecht Maass'']]<br />[[Navy:Z-2 Georg Thiele (1935)|''Z-2 Georg Thiele'']]<br />[[Navy:Z-3 Max Schulz (1935)|''Z-3 Max Schulz'']]<br />[[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4 Richard Beitzen'']] || ''Deutsche Werke'', Киль<br />''Deutsche Werke'', Киль<br />''Deutsche Werke'', Киль<br />''Deutsche Werke'', Киль || ''K242''<br />''K243''<br />''K244''<br />''K245'' || 07.07.1934<br />07.07.1934<br />07.07.1934<br />07.07.1934 || 10.10.1934<br />25.10.1934<br />02.01.1935<br />07.01.1935 || 18.08.1935<br />18.08.1935<br />30.11.1935<br />30.11.1935 || 14.01.1937<br />27.02.1937<br />08.04.1937<br />13.05.1937 | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | colspan="7"| '''Тип 1934A''' | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | [[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5 Paul Jakobi'']]<br />[[Navy:Z-6 Theodor Riedel (1936)|''Z-6 Theodor Riedel'']]<br />[[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7 Hermann Schoemann'']]<br />[[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8 Bruno Heinemann'']]<br />[[Navy:Z-9 Wolfgang Zenker (1936)|''Z-9 Wolfgang Zenker'']]<br />[[Navy:Z-10 Hans Lody (1936)|''Z-10 Hans Lody'']]<br />[[Navy:Z-11 Bernd von Arnim (1936)|''Z-11 Bernd von Arnim'']]<br />[[Navy:Z-12 Erich Giese (1937)|''Z-12 Erich Giese'']]<br />[[Navy:Z-13 Erich Koellner (1937)|''Z-13 Erich Koellner'']]<br />[[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14 Friedrich Ihn'']]<br />[[Navy:Z-15 Erich Steinbrinck (1936)|''Z-15 Erich Steinbrinck'']]<br />[[Navy:Z-16 Friedrich Eckoldt (1937)|''Z-16 Friedrich Eckoldt'']] || ''Deschimag A.G.'', Бремен<br />''Deschimag A.G.'', Бремен<br />''Deschimag A.G.'', Бремен<br />''Deschimag A.G.'', Бремен<br />''Germaniawerft'', Киль<br />''Germaniawerft'', Киль<br />''Germaniawerft'', Киль<br />''Germaniawerft'', Киль<br />''Germaniawerft'', Киль<br />''Blohm und Voss'', Гамбург<br />''Blohm und Voss'', Гамбург<br />''Blohm und Voss'', Гамбург || ''W899''<br />''W900''<br />''W901''<br />''W902''<br />''G535''<br />''G536''<br />''G537''<br />''G538''<br />''G539''<br />''B503''<br />''B504''<br />''B505'' || 09.01.1935<br />09.01.1935<br />09.01.1935<br />09.01.1935<br />04.08.1934<br />04.08.1934<br />04.08.1934<br />04.08.1934<br />10.11.1934<br />19.01.1935<br />19.01.1935<br />19.01.1935 || 15.07.1935<br />18.07.1935<br />07.09.1935<br />14.01.1936<br />22.03.1935<br />01.04.1935<br />26.04.1935<br />03.05.1935<br />12.10.1935<br />30.05.1935<br />30.05.1935<br />04.11.1935 || 24.03.1936<br />22.04.1936<br />16.07.1936<br />15.09.1936<br />27.03.1936<br />14.05.1936<br />08.07.1936<br />12.03.1937<br />18.03.1937<br />15.11.1936<br />24.09.1936<br />21.03.1937 || 29.06.1937<br />02.07.1937<br />09.09.1937<br />08.01.1938<br />02.07.1938<br />13.09.1938<br />06.12.1938<br />04.03.1939<br />28.08.1939<br />06.04.1938<br />31.05.1938<br />28.07.1938 | |

| ? | |- | + | ||

| ? | | | + | ||

| |} | |} | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| {{Popup | {{Popup | |||

| ? | |header = | + | |header = '''Происхождение названий кораблей''' | |

| |content = | |content = | |||

| ? | ''Z-1 Leberecht Maass'' — назван в честь немецкого контр-адмирала [[Navy:Маасс, | + | [[Navy:Z-1 Leberecht Maass (1935)|''Z-1 Leberecht Maass'']] — назван в честь немецкого контр-адмирала [[Navy:Маасс, Леберехт|Леберехта Маасса]] ({{lang-de|Leberecht Maass}}), начальника миноносцев и командира 2-й разведывательной группы Флота открытого моря, погибшего 28 августа 1914 года в ходе [[Navy:Сражение в Гельголандской бухте|сражения в Гельголандской бухте]] на крейсере [[Navy:SMS Cöln (1909)|''SMS Cöln'']]. | |

| ? | ''Z-2 Georg Thiele'' — назван в честь корветтен-капитана Георга Тиле ({{lang-de|Georg Thiele}}), командира 7-й полуфлотилии миноносцев, | + | [[Navy:Z-2 Georg Thiele (1935)|''Z-2 Georg Thiele'']] — назван в честь корветтен-капитана Георга Тиле ({{lang-de|Georg Thiele}}), командира 7-й полуфлотилии миноносцев, погиб 17 октября 1914 года на миноносце [[Navy:SMS S-119 (1903)|''SMS S-119'']]. Миноносец потоплен [[Navy:ВМС_Великобритании|британским]] [[Navy:Крейсер|крейсером]] [[Navy:HMS Undaunted (1914)|''HMS Undaunted'']] во время [[Navy:Сражение при Текселе|сражения при Текселе]]. | |

| ? | ''Z-3 Max Schulz'' — назван в честь корветтен-капитана Макса Конрада Феликса Шульца ({{lang-de|Max Konrad Felix Schultz}}), командира 6-й флотилии миноносцев, | + | [[Navy:Z-3 Max Schulz (1935)|''Z-3 Max Schulz'']] — назван в честь корветтен-капитана Макса Конрада Феликса Шульца ({{lang-de|Max Konrad Felix Schultz}}), командира 6-й флотилии миноносцев, погибшего 23 января 1917 года на миноносце [[Navy:SMS V-69 (1915)|''SMS V-69'']], в бою с британскими крейсерами у реки Маас. | |

| ? | ''Z-4 Richard Beitzen'' — назван в честь капитан-лейтенанта Рихарда Битзена ({{lang-de|Richard Beitzen}}), командира 14-й флотилии миноносцев, | + | [[Navy:Z-4 Richard Beitzen (1935)|''Z-4 Richard Beitzen'']] — назван в честь капитан-лейтенанта Рихарда Битзена ({{lang-de|Richard Beitzen}}), командира 14-й флотилии миноносцев, погибшего 30 марта 1918 года на миноносце [[Navy:SMS G-85 (1915)|''SMS G-85'']]. Миноносец подорвался на мине в Северном море при попытке спасения экипажей подорвавшихся эсминцев [[Navy:SMS G-93 (1916)|''SMS G-93'']] и [[Navy:SMS G-94 (1916)|''SMS G-94'']]. | |

| ? | ''Z-5 Paul Jakobi'' — назван в честь корветтен-капитана Пауля Якоби ({{lang-de|Paul Jacobi}}), командира 8-й флотилии миноносцев, | + | [[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5 Paul Jakobi'']] — назван в честь корветтен-капитана Пауля Якоби ({{lang-de|Paul Jacobi}}), командира 8-й флотилии миноносцев, погибшего 12 февраля 1915 года на миноносце [[Navy:SMS V-25 (1914)|''SMS V-25'']]. Миноносец подорвался на мине у банки Амрум. | |

| ? | ''Z-6 Theodor Riedel'' — назван в честь корветтен-капитана Теодора Риделя ({{lang-de|Theodor Riedel}}), командира 6-й полуфлотилии миноносцев, который погиб на миноносце [[Navy: | + | [[Navy:Z-6 Theodor Riedel (1936)|''Z-6 Theodor Riedel'']] — назван в честь корветтен-капитана Теодора Риделя ({{lang-de|Theodor Riedel}}), командира 6-й полуфлотилии миноносцев, который погиб на миноносце [[Navy:SMS S-54 (1915)|''SMS S-54'']] в ходе [[Navy:Ютландское сражение|Ютландского сражения]]. | |

| ? | ''Z-7 Hermann Schoemann'' — назван в честь капитан-лейтенанта Германа Шёмана ({{lang-de|Hermann Schoemann}}), командира Фландрийской флотилии миноносцев, | + | [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7 Hermann Schoemann'']] — назван в честь капитан-лейтенанта Германа Шёмана ({{lang-de|Hermann Schoemann}}), командира Фландрийской флотилии миноносцев, погибшего 1 мая 1915 года на миноносце [[Navy:SMS А-2 (1914)|''SMS А-2'']]. Миноносец был потоплен британским эсминцем [[Navy:HMS Laforey (1913)|''HMS Laforey'']] у Дувра. | |

| ? | ''Z-8 Bruno Heinemann'' — назван в честь Бруно Хайнеманна ({{lang-de|Bruno Heinemann}}), старшего офицера [[Navy:Линейный корабль| | + | [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8 Bruno Heinemann'']] — назван в честь Бруно Хайнеманна ({{lang-de|Bruno Heinemann}}), старшего офицера [[Navy:Линейный корабль|линейного корабля]] [[Navy:SMS König (1913)|''SMS König'']]. 5 ноября 1918 года был убит матросами во время Кильского восстания. | |

| ? | ''Z-9 Wolfgang Zenker'' — назван в честь Ричарда Отто Вольфганга Зенкера ({{lang-de|Richard Otto Wolfgang Zenker}}), лейтенанта | + | [[Navy:Z-9 Wolfgang Zenker (1936)|''Z-9 Wolfgang Zenker'']] — назван в честь Ричарда Отто Вольфганга Зенкера ({{lang-de|Richard Otto Wolfgang Zenker}}), лейтенанта [[Navy:Линейный корабль|линейного корабля]] [[Navy:SMS König (1913)|''SMS König'']]. 5 ноября 1918 года был убит матросами во время Кильского восстания. | |

| ? | ''Z-10 Hans Lody'' — назван в честь Густава Карла Готлиеба Ганса Лоди ({{lang-de|Gustav Carl Gottlieb Hans Lody}}), обер-лейтенанта германской военно-морской разведки, который был арестован англичанами в Ирландии и расстрелян в Лондоне 6 ноября 1914 года. | + | [[Navy:Z-10 Hans Lody (1936)|''Z-10 Hans Lody'']] — назван в честь Густава Карла Готлиеба Ганса Лоди ({{lang-de|Gustav Carl Gottlieb Hans Lody}}), обер-лейтенанта германской военно-морской разведки, который был арестован англичанами в Ирландии и расстрелян в Лондоне 6 ноября 1914 года. | |

| ? | ''Z-11 Bernd von Arnim'' — назван в честь капитан-лейтенанта Бернда Вальтера Генриха фон Арнима ({{lang-de|Bernd Walther Henrich von Arnim}}), командира миноносца [[Navy: | + | [[Navy:Z-11 Bernd von Arnim (1936)|''Z-11 Bernd von Arnim'']] — назван в честь капитан-лейтенанта Бернда Вальтера Генриха фон Арнима ({{lang-de|Bernd Walther Henrich von Arnim}}), командира миноносца [[Navy:SMS G-42 (1915)|''SMS G-42'']], погибшего 21 апреля 1917 года. Его миноносец был потоплен в районе Дувра британскими лидерами [[Navy:HMS Broke (1914)|''HMS Broke'']] и [[Navy:HMS Swift (1907)|''HMS Swift'']]. | |

| ? | ''Z-12 Erich Giese'' — назван в честь капитан-лейтенанта Эриха Гизе ({{lang-de|Erich Giese}}), командира миноносца [[Navy: | + | [[Navy:Z-12 Erich Giese (1937)|''Z-12 Erich Giese'']] — назван в честь капитан-лейтенанта Эриха Гизе ({{lang-de|Erich Giese}}), командира миноносца [[Navy:SMS S-20 (1912)|''SMS S-20'']], погибшего 5 июня 1917 года вместе со своим кораблем, потопленным британским крейсером [[Navy:HMS Centaur (1916)|''HMS Centaur'']] у Гарвича. | |

| ? | ''Z-13 Erich Koellner'' — назван в честь капитан-лейтенанта Эриха Кольнера ({{lang-de|Erich Koellner}}), командира 8-й флотилии | + | [[Navy:Z-13 Erich Koellner (1937)|''Z-13 Erich Koellner'']] — назван в честь капитан-лейтенанта Эриха Кольнера ({{lang-de|Erich Koellner}}), командира 8-й флотилии тральщиков, погибшего 20 апреля 1918 года на тральщике [[Navy:SMS M64 (1917)|''SMS M-64'']], подорвавшемся на мине у Терсхеллинга при попытке спасения команды другого корабля. | |

| ? | ''Z-14 Friedrich Ihn'' — назван в честь капитан-лейтенанта Фридриха Инна ({{lang-de|Friedrich Ihn}}), командира миноносца [[Navy: | + | [[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14 Friedrich Ihn'']] — назван в честь капитан-лейтенанта Фридриха Инна ({{lang-de|Friedrich Ihn}}), командира миноносца [[Navy:SMS S-35 (1914)|''SMS S-35'']], погибшего со своим кораблем в ходе [[Navy:Ютландское сражение|Ютландского сражения]]. | |

| ? | ''Z-15 Erich Steinbrinck'' — назван в честь капитан-лейтенанта Эриха Штайнбринка ({{lang-de|Erich Steinbrinck}}), командира миноносца [[Navy: | + | [[Navy:Z-15 Erich Steinbrinck (1936)|''Z-15 Erich Steinbrinck'']] — назван в честь капитан-лейтенанта Эриха Штайнбринка ({{lang-de|Erich Steinbrinck}}), командира миноносца [[Navy:SMS V-29 (1914)|''SMS V-29']]', погибшего со своим кораблем в ходе [[Navy:Ютландское сражение|Ютландского сражения]]. | |

| ? | ''Z-16 Friedrich Eckoldt'' — назван в честь капитан-лейтенанта Фридриха Экольдта ({{lang-de|Friedrich Eckoldt}}), командира миноносца [[Navy: | + | [[Navy:Z-16 Friedrich Eckoldt (1937)|''Z-16 Friedrich Eckoldt'']] — назван в честь капитан-лейтенанта Фридриха Экольдта ({{lang-de|Friedrich Eckoldt}}), командира миноносца [[Navy:SMS V-48 (1915)|''SMS V-48'']], погибшего со своим кораблем в ходе [[Navy:Ютландское сражение|Ютландского сражения]]. | |

| ? | |hidden = | + | |hidden = 1 | |

| }} | }} | |||

| ? | ==Описание конструкции== | + | == Описание конструкции == | |

| ? | == | + | {| class="wikitable collapsible collapsed" | |

| ? | [[ | + | |- | |

| ? | + | !colspan="3"|Тактико-технические характеристики эскадренных миноносцев типов ''1934''/''1934А'' | ||

| + | |- | |||

| + | | || ''' [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1934|Тип ''1934'']] ''' || ''' [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1934A|Тип ''1934A'']] ''' | |||

| + | |- | |||

| + | | Верфь-Строитель || ''Deutsche Werke'', Киль || ''Deschimag A.G.'', Бремен ([[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5'']], [[Navy:Z-6 Theodor Riedel (1936)|''Z-6'']], [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7'']], [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8'']])<br />''Germaniawerft'', Киль ([[Navy:Z-9 Wolfgang Zenker (1936)|''Z-9'']], [[Navy:Z-10 Hans Lody (1936)|''Z-10'']], [[Navy:Z-11 Bernd von Arnim (1936)|''Z-11'']], [[Navy:Z-12 Erich Giese (1937)|''Z-12'']], [[Navy:Z-13 Erich Koellner (1937)|''Z-13'']])<br />''Blohm und Voss'', Гамбург ([[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14'']], [[Navy:Z-15 Erich Steinbrinck (1936)|''Z-15'']], [[Navy:Z-16 Friedrich Eckoldt (1937)|''Z-16'']]) | |||

| + | |- | |||

| + | | Водоизмещение стандартное/полное, т || 2232/3156 || 2171/3110 ([[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5'']], [[Navy:Z-6 Theodor Riedel (1936)|''Z-6'']], [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7'']], [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8'']])<br />2270/3190 ([[Navy:Z-9 Wolfgang Zenker (1936)|''Z-9'']], [[Navy:Z-10 Hans Lody (1936)|''Z-10'']], [[Navy:Z-11 Bernd von Arnim (1936)|''Z-11'']], [[Navy:Z-12 Erich Giese (1937)|''Z-12'']], [[Navy:Z-13 Erich Koellner (1937)|''Z-13'']])<br />2239/3165 ([[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14'']], [[Navy:Z-15 Erich Steinbrinck (1936)|''Z-15'']], [[Navy:Z-16 Friedrich Eckoldt (1937)|''Z-16'']]) | |||

| + | |- | |||

| + | | Размерения, м:<br /> длина наибольшая<br /> длина между перпендикулярами<br /> ширина<br /> осадка нормальная/в полном грузу<br /> высота борта на миделе<br /> метацентрическая высота при полной нагрузке || <br />119<br />114<br />11,3<br />3,8/4,3<br />6,4<br />0,79 || <br />121<br />116<br />11,3<br />3,8/4,3<br />6,4<br />0,79 | |||

| + | |- | |||

| + | | Энергетическая установка<br /> число котлов, тип<br /> давление пара, кг/см²<br /> температура пара, °С<br /> число валов, тип ТЗА<br /> мощность, л.с.<br /> мощность электрогенераторов, кВт || <br />6 ''Wagner''<br />70<br />460<br />2 ''Wagner''<br />70 000<br />550 || <br />6 ''Benson''<br />110<br />510<br />2 ''Wagner''<br />70 000<br />550 | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорость, уз || colspan="2"| <center>38</center> | |||

| + | |- | |||

| + | | Запас топлива нормальный/максимальный, т: || 299/770 || 299/670 | |||

| + | |- | |||

| + | | Дальность плавания (19-уз. ходом), миль || 1900 || 2040 ([[Navy:Z-5 Paul Jakobi (1936)|''Z-5'']], [[Navy:Z-6 Theodor Riedel (1936)|''Z-6'']], [[Navy:Z-7 Hermann Schoemann (1936)|''Z-7'']], [[Navy:Z-8 Bruno Heinemann (1936)|''Z-8'']])<br />2680 ([[Navy:Z-9 Wolfgang Zenker (1936)|''Z-9'']], [[Navy:Z-10 Hans Lody (1936)|''Z-10'']], [[Navy:Z-11 Bernd von Arnim (1936)|''Z-11'']], [[Navy:Z-12 Erich Giese (1937)|''Z-12'']], [[Navy:Z-13 Erich Koellner (1937)|''Z-13'']])<br />2760 ([[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14'']], [[Navy:Z-15 Erich Steinbrinck (1936)|''Z-15'']], [[Navy:Z-16 Friedrich Eckoldt (1937)|''Z-16'']]) | |||

| + | |- | |||

| + | | Вооружение:<br /> число установок х стволов - калибр, мм<br /> (запас снарядов на орудие)<br /><br /> торпедные аппараты х трубы - калибр, мм<br /> глубинные бомбы<br /> мины || colspan="2" | <center><br />5×1 — [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм/45 орудий ''SK С/34'']] (120)<br />2×2 — [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 полуавтомата ''SK C/30'']] (2000)<br />6×1 — [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 автоматов ''C/30'']] (2000)<br />2×4 — [[Navy:Торпеды Германии|533-мм торпедных аппарата]], 16 торпед<br />18 (2 ската, 4 бомбомета)<br />60</center> | |||

| + | |- | |||

| + | | Экипаж, чел. (в т.ч. офицеры) || colspan="2" | <center>325 (10)</center> | |||

| + | |} | |||

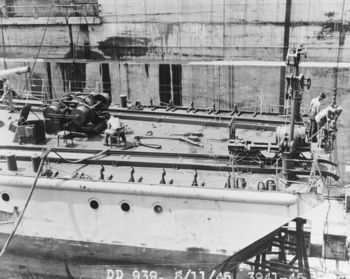

| + | [[Файл:Z-4 04.jpg|250px|thumbnail|right|Носовая часть стоящего в доке эсминца ''Z-4 Richard Beitzen''.]] | |||

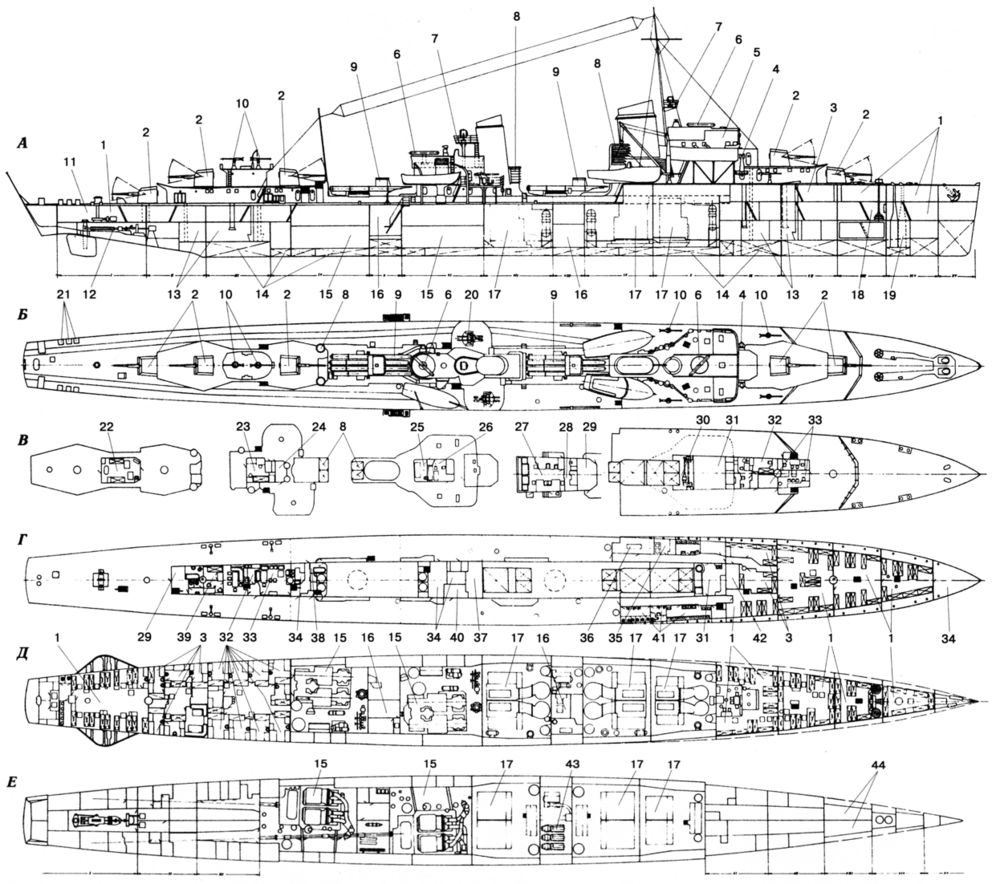

| + | === Корпус === | |||

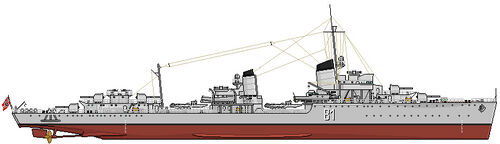

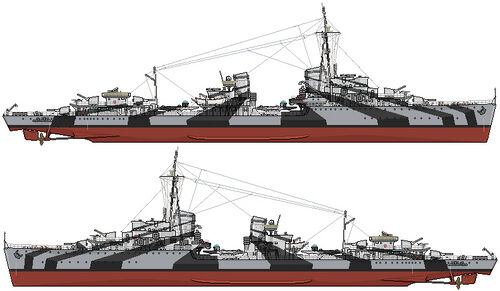

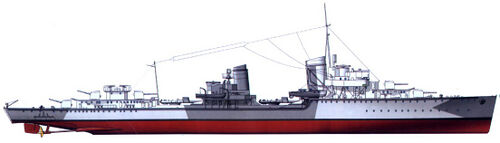

| + | [[Файл:Z 1 Leberecht Maass.jpg|350px|thumb|left|Эсминец ''Z-1 Leberecht Maass''.]] | |||

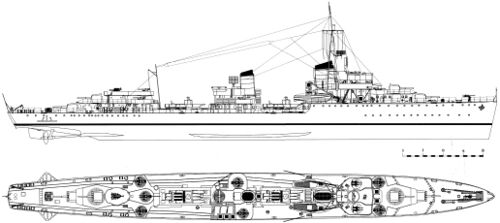

| ? | + | Корпус эскадренных миноносцев типа 1934/1934А был без седловатости с удлинением, отношением длины к ширине, более 10,5, отношением длины к высоте [[Navy:Борт|борта]] на [[Navy:Мидель|миделе]] около 18. Почти 2/5 занимал [[Navy:Полубак|полубак]]. Высота борта над водой по форштевню доходила до 5 метров. [[Navy:Форштевень|Форштевень]] был практически вертикальным и только наверху немного закруглялся. [[Navy:Корма|Корма]] у эсминцев была транцевая, закругленная с очень характерным для германских миноносцев тоннельным образованием под водой. | ||

| ? | Для постройки эскадренных миноносцев использовали судостроительную сталь марки St-52 с содержанием углерода 0,2% и пределом прочности на разрыв 52-61 кг/мм². Толщина стальных листов для обшивки была от 6 до 11 мм, а палубных до 13 мм. Для скрепления стальных листов использовалась сварка, благодаря этому эсминцы изготавливались цельносварными. | + | На заказанных кораблях на верфи ''Deutsche Werke'' полубак при постройке не имел подъема к форштевню, а все остальные изначально строились с этим изменением. Впоследствии и на первых четырех эсминцах полубак модернизировали. А начиная с [[Navy:Z-9 Wolfgang Zenker (1936)|''Z-9'']] носовую часть корпуса еще изменили для улучшения мореходности и из-за этого длина кораблей увеличилась на 2 метра. | |

| + | ||||

| + | Для постройки эскадренных миноносцев использовали судостроительную сталь марки ''St-52'' с содержанием углерода 0,2% и пределом прочности на разрыв 52-61 кг/мм². Толщина стальных листов для обшивки была от 6 до 11 мм, а палубных до 13 мм. Для скрепления стальных листов использовалась сварка, благодаря этому эсминцы изготавливались цельносварными. | |||

| [[Navy:Набор корпуса|Набор корпуса]] происходил по поперечной системе. [[Navy:Шпация|Шпация]] была 1,5 метра и уменьшалась к [[Navy:Нос|носу]] до 1 метра, а у самых оконечностей - 0,5 метра. [[Navy:Шпангоут|Шпангоуты]] нумеровались условно через 1 метр. Из-за этого главные водонепроницаемые [[Navy:Переборка|переборки]] часто имели дробную нумерацию. | [[Navy:Набор корпуса|Набор корпуса]] происходил по поперечной системе. [[Navy:Шпация|Шпация]] была 1,5 метра и уменьшалась к [[Navy:Нос|носу]] до 1 метра, а у самых оконечностей - 0,5 метра. [[Navy:Шпангоут|Шпангоуты]] нумеровались условно через 1 метр. Из-за этого главные водонепроницаемые [[Navy:Переборка|переборки]] часто имели дробную нумерацию. | |||

| ? | [[Файл:1934 004.JPG| | + | ||

| + | [[Файл:1934 004.JPG|350px|thumb|right|Водяной клин на эсминце ''Z-14 Friedrich Ihn''.]] | |||

| Верхняя [[Navy:Палуба|палуба]] была цельная, а нижняя была только в оконечностях. Все они являлись водонепроницаемыми. В районе [[Navy:Машинно-котельное отделение|машинно-котельных отделений]] было [[Navy:Двойное дно|двойное дно]]. В междонном пространстве, которые было высотой 1,1 метр, находились запасы топлива, масла, питьевой и котельной воды. | Верхняя [[Navy:Палуба|палуба]] была цельная, а нижняя была только в оконечностях. Все они являлись водонепроницаемыми. В районе [[Navy:Машинно-котельное отделение|машинно-котельных отделений]] было [[Navy:Двойное дно|двойное дно]]. В междонном пространстве, которые было высотой 1,1 метр, находились запасы топлива, масла, питьевой и котельной воды. | |||

| Корпуса эскадренных миноносцев имели пятнадцать отсеков с нумерацией от кормы к носу. При этом [[Navy:Ахтерпик|ахтерпик]] не имел нумерации и фактически был шестнадцатым отсеком. Деление происходило посредством водонепроницаемых переборок, которые доходили до верхней палубы, а в носовой части - до палубы полубака. | Корпуса эскадренных миноносцев имели пятнадцать отсеков с нумерацией от кормы к носу. При этом [[Navy:Ахтерпик|ахтерпик]] не имел нумерации и фактически был шестнадцатым отсеком. Деление происходило посредством водонепроницаемых переборок, которые доходили до верхней палубы, а в носовой части - до палубы полубака. | |||

| ? | В I отсеке на нижней палубе был расположен [[Navy:Кубрик|кубрик]], а под ним находилась [[Navy:Рулевая машина|рулевая машина]] с ручным [[Navy:Штурвал|штурвалом]]. Во II и III отсеках располагались помещения офицеров и фельдфебелей, а под ними - погреба боезапаса. В [[Navy:Отсеки|отсеках]] XI-XIV на главной и нижней палубах были кубрики команды, а на [[Navy:Платформа|платформе]] - погреба главного калибра, холодильник и [[Navy:Цепной ящик|цепной ящик]]. | + | В ''I'' отсеке на нижней палубе был расположен [[Navy:Кубрик|кубрик]], а под ним находилась [[Navy:Рулевая машина|рулевая машина]] с ручным [[Navy:Штурвал|штурвалом]]. Во ''II'' и ''III'' отсеках располагались помещения офицеров и фельдфебелей, а под ними - погреба боезапаса. В [[Navy:Отсеки|отсеках]] ''XI''-''XIV'' на главной и нижней палубах были кубрики команды, а на [[Navy:Платформа|платформе]] - погреба главного калибра, холодильник и [[Navy:Цепной ящик|цепной ящик]]. | |

| ? | В отсеках IV и VI находились [[Navy:Машинное отделение|машинные]], а в VII, IX и X - [[Navy:Котельное отделение|котельные отделения]]. V и VIII играли роль [[Navy:Коффердам|коффердамов]] для улучшения живучести кораблей. | + | В отсеках ''IV'' и ''VI'' находились [[Navy:Машинное отделение|машинные]], а в ''VII'', ''IX'' и ''X'' - [[Navy:Котельное отделение|котельные отделения]]. Отсеки ''V'' и ''VIII'' играли роль [[Navy:Коффердам|коффердамов]] для улучшения живучести кораблей. | |

| В носовой [[Navy:Надстройка судовая|надстройке]] на нижнем ярусе находилась канцелярия, шифровальная и [[Navy:Радиорубка|радиорубка]]. На втором ярусе были помещения снарядных элеваторов, ходовая и [[Navy:Штурманская рубка|штурманская рубки]]. На [[Navy:Шельтердек|шельтердеке]] между орудиями находилось помещение элеваторов, которое были при этом еще и [[Navy:Каюта|каютой]] для коков и вестовых. | В носовой [[Navy:Надстройка судовая|надстройке]] на нижнем ярусе находилась канцелярия, шифровальная и [[Navy:Радиорубка|радиорубка]]. На втором ярусе были помещения снарядных элеваторов, ходовая и [[Navy:Штурманская рубка|штурманская рубки]]. На [[Navy:Шельтердек|шельтердеке]] между орудиями находилось помещение элеваторов, которое были при этом еще и [[Navy:Каюта|каютой]] для коков и вестовых. | |||

| + | {{Popup | |||

| + | |header = ''' Схема общего расположения эсминца ''Z-15 Erich Steinbrinck'' типа ''1934A'' ''' | |||

| + | |content = | |||

| + | [[Файл:1936 Draw 05.jpg|1000px|frameless|center]] | |||

| + | Схема общего расположения эсминца [[Navy:Z-15 Erich Steinbrinck (1936)|''Z-15 Erich Steinbrinck'']] [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1934A|типа ''1934A'']].<br />Планы палуб: ''А - продолный разрез; Б - вид сверху; В - план полубака и надстроек; Г - план верхней палубы; Д - план жилой палубы; Е - план трюма.<br />''Цифрами обозначены: ''1 - матросские кубрики; 2 - 127-мм орудия C/34, 3 - каюты унтер офицеров; 4 - параван; 5 - ходовая рубка; 6 - четырехметровые дальномеры; 7 - прожекторные площадки; 8 - воздухозаборники вентиляторов; 9 - торпедные аппараты; 10 - 20-мм автоматы С/30; 11 - румпельное отделение; 12 - рулевой механизм; 13 - погреба 127-мм боеприпасов; 14 - топливные цистерны; 15 - машинные отделения; 16 - отсеки вспомогательных механизмов; 17 - котельные отделения; 18 - отсек шпилевых машин; 19 - цепной ящик; 20 - 37-мм зенитная артустановка LC/30; 21 - глубинные бомбы; 22 - каюта кока и вестового; 23 - каюта старшего офицера; 24 - кормовой рулевой пост; 25 - походная каюта командира; 26 - штурманская рубка; 27 - радиорубка; 28 - шифровальная рубка; 29 - посты подачи снарядов; 30 - шлюпочные лебедки; 31 - камбуз; 32 - каюты офицеров; 33 - кают-компания; 34 - кладовые; 35 - буфет; 36 - лазарет; 37 - вентиляторное помещение; 38 - ванная офицеров; 39 - каюта командира; 40 - хранилище зенитного боезапаса; 41 - гальюны и умывальники матросов и унтер-офицеров; 42 - помещение трансформаторов; 43 - судовая электростанция; 44 - цистерны пресной воды.'' | |||

| + | |hidden = 1 | |||

| + | }} | |||

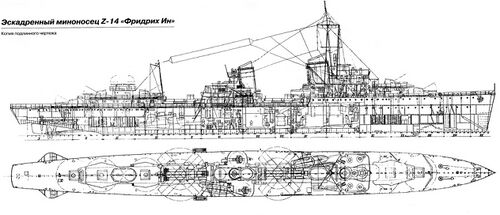

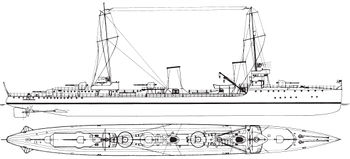

| + | [[Файл:1934 003.JPG|500px|thumb|right|Эскадренный миноносец ''Z-14 Friedrich Ihn''. Копия подлинного чертежа.]] | |||

| + | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||

| + | [[Файл:1934 005.JPG|350px|thumb|right|Тепловая схема машинно-котельной установки эскадренных миноносцев ''Z-14'' и ''Z-15''.]] | |||

| ? | + | '''Котлы''' | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Отличием немецких эсминцев от иностранных современников было применение на них энергетических установок с высокими рабочими параметрами пара, ставших их самой большой проблемой, преследовавшей корабли на протяжении всей службы. | ||

| ? | + | Работы над созданием корабельных высоконапорных котлов велись в Германии с середины 1920-х годов. Их установкой на боевые корабли предполагалось получить серьезную экономию объема и веса силовой установки при большем, по сравнению с котлами обычных параметров пара, КПД. Несмотря на отсутствие опытных данных по эксплуатации высоконапорных котлов на боевых кораблях, в 1935 году было принято решение об установке их сначала на эсминцы типа ''1934'', а затем и на последующих. Более того, немецкие конструкторы к этому времени не располагали полными сведениями о достоинствах и недостатках различных типов подобных котлов, поэтому применили две различные модели. Первые восемь кораблей (''Z-1''-''Z-8'') оснащались котлами системы ''Wagner'', остальные (''Z-9''-''Z-16'') - котлами системы ''Benson''. | ||

| ? | + | В котлах системы ''Wagner'' с естественной циркуляцией воды рабочее давление пара составляло 70 атм., температура - 460°<ref>В котлах эсминцев [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936B|типа ''1936B'']] температура пара уменьшена до 426°С.</ref>. Котлы были трехколлекторными, с горизонтальными пароперегревателями и подогревателями воздуха, без экономайзеров. В начале эксплуатации в них имелись проблемы с перегревом котельных трубок, имевших очень большую длину. Чтобы избежать этого пришлось применить опоры с водяным охлаждением. С обоих сторон котла в середине главного набора трубок устанавливался U-образный суперподогреватель, позволявший кроме подогрева питательной воды удалять из нее кислород и другие растворенные газы. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | [[Файл:1936 Pic 14.jpg|250px|thumbnail|left|В машинном отделении одного из немецких эсминцев, 1941 г.]] | ||

| ? | + | Котлы системы ''Benson'' имели еще более высокие параметры пара - давление 110 атм., температуру 510°. Они состояли из четырех секций (экономайзерной, конвекторной, пароперегреватсльной и радиационной) и снабжались вертикальным сепаратором для стабилизации испарения. В этих котлах вода, подаваемая под давлением, нагревалась до критической температуры и превращалась в пар, минуя режим вскипания, при этом давление пара перед входом в пароперегреватель снижалось до необходимой величины. Для подачи питательной воды сначала использовались вторые ступени питательных насосов, но их нестабильная работа потребовала установки специальных циркуляционных помп. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | {| class="wikitable" align="right" | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| |- | |- | |||

| ? | + | !colspan="5"|Характеристики немецких высоконапорных паровых котлов | ||

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | ||colspan="2"|системы ''Wagner'' ||colspan="2"|системы ''Benson'' | |

| |- | |- | |||

| ? | | | + | | || Большой || Малый || Большой || Малый | |

| |- | |- | |||

| + | | Рабочее давление в коллекторе, атм.<br />Нормальная температура пара, °C<br />Температура питательной воды, С<br />Размеры, м:<br /> длина<br /> ширина<br /> высота<br />Площадь нагревательной поверхности, м²<br />Объем топки, м³<br />Сухой вес, т<br />Нормальная паропроизводительность, т/ч<br />Число и тип форсунок<br />Производительность форсунок, кг/ч<br />Эффективность при полной нагрузке, % || 70<br />460<br />175<br /><br />6,4<br />3,7<br />5,6<br />394<br />16,8<br />41,3<br />54,7<br />2 ''Saacke''<br />4858<br />78 || 70<br />460<br />175<br /><br />6,4<br />3,5<br />5,4<br />346<br />14,2<br />38,6<br />47,7<br />2 ''Saacke''<br />4250<br />78 || 110<br />510<br />140<br /><br />4,8<br />3,2<br />5,62<br />564<br />17,6<br />41,7<br />60<br />2 ''Blohm und Voss''<br />3973<br />77 || 110<br />510<br />140<br /><br />н/д<br />н/д<br />н/д<br />355<br />10,7<br />28,8<br />35<br />2 ''Blohm und Voss''<br />н/д<br />78 | |||

| |} | |} | |||

| ? | + | Обоим типам котлов был присущ ряд существенных недостатков, вызванных как отсутствием опыта эксплуатации, так и недоведенностью конструкции. Повышенные требования к качеству питательной воды привели к необходимости введения специальных деаэраторов вместо обычных опреснителей. Но проблемы с накипью, образующейся на внутренней поверхности нагревательных трубок так и не были решены до конца. Много проблем доставляла интенсивная коррозия суперподогревателей в обоих системах котлов. Более работоспособными оказались котлы системы ''Wagner'', хотя и их надежность оставляла желать лучшего. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | Каждый из эсминцев имел по шесть котлов в трех котельных отделениях. Они располагались побортно без продольной переборки. Котлам правого борта присваивалась нечетная, левого - четная нумерация (К11-12 в кормовом, К21-22 в среднем и КЗ1-32 в носовом котельных отделениях). С учетом конфигурации корпуса, в носовом КО №3 стояли котлы так называемого «малого» типа, имевшие меньшие размеры и паропроизводительность. Для обеспечения повседневных нужд на стоянке имелся вспомогательный котел, располагавшийся в ''VIII'' отсеке. | ||

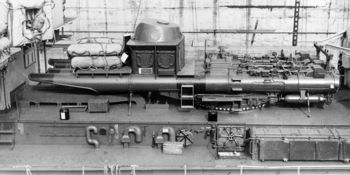

| ? | + | [[Файл:1936 Pic 17.jpg|350px|thumbnail|left|Центральная часть с дымовыми трубами и торпедным аппаратом одного из достраивающихся немецких эсминцев.]] | ||

| + | Работу котельной установки обеспечивали два главных и два маршевых питательных насоса, располагавшиеся по одному в каждом машинном отделении (производительность 210 и 50 м³/ч соответственно), а также по одному резервному в каждом КО (производительностью 150 м³/ч). В каждом котельном отделении имелось по два турбо- и одному электрофорсуночному блоку, одному турбо- и одному растопочному электровентилятору. На каждом котле устанавливалось по две двойных ротационных форсунки. Поступающий к котлам воздух подогревался отходящими топочными газами, мазут и питательная вода - паром. Имелись подогреватели мазута свежим паром до 85-95°С. Для пополнения запасов котельной воды использовались вакуумные испарители производительностью по 50 т/ч, располагавшиеся по одному в каждом машинном отделении и работавшие на отработанном паре от вспомогательных механизмов. На кораблях имелся лаборант-химик, который в специальной лаборатории проводил анализы, постоянно контролируя качество питательной воды, правильное ведение фосфатно-щелочного режима обработки воды для защиты котлов от коррозии, а также качества топлива и смазочных масел . | |||

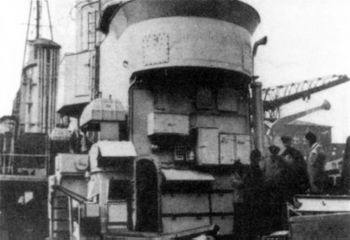

| ? | + | [[Файл:1936 Pic 18.jpg|250px|thumbnail|right|Средняя надстройка и площадка 37-мм зенитных полуавтоматов эсминца ''Z-10 Hans Lody'', 1941 г.]] | ||

| + | Котлы контролировались системой автоматического управления фирмы ''Ascania'', имевшей регуляторы нагрузки, питания, воздуха, уровня воды в коллекторе котла, перепада давления питательной воды и подачи топлива. Рабочей жидкостью в системе являлось масло <ref>В отечественных аналогах начала 1950-х годов - вода, что было проще и экономичнее.</ref>. Система обеспечивала постоянный контроль устойчивости работы котлов при разных режимах нагрузки, точно поддерживая давление пара. Автоматическое управление котлов позволило сократить численность вахты до трех человек в каждом котельном отделении - старшина вахты и два матроса-кочегара наблюдали за работой механизмов. Однако, ожидание сбоев в автоматике держало котельную команду в постоянном напряжении, а в случае отказа системы корабль оставался полностью без хода. | |||

| ? | + | '''Турбозубчатые агрегаты''' | ||

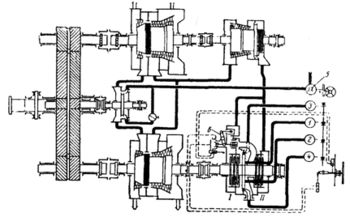

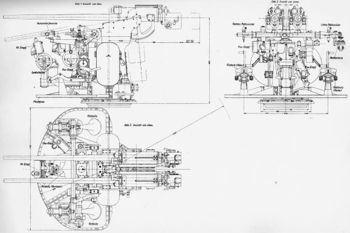

| + | [[Файл:1936 Draw 03.jpg|350px|thumbnail|left|Схема турбозубчатого агрегата эскадренных миноносцев ''Z-14'' и ''Z-15'':<br />''1, 2, 3 и 4 — сопловые клапаны переднего хода; 5 — клапан заднего хода; 6 — переключающий клапан.'']] | |||

| ? | + | Турбозубчатые агрегаты всех эскадренных миноносцев относились также к системе системы ''Wagner'' активно-реактивного типа, но различались в значительной степени. Для первых восьми эскадренных миноносцев (''Z-1''-''Z-8'') их проектировал и изготавливал концерн ''Deschimag A.G.'', поэтому их нередко называют турбозубчатыми агрегатами системы ''Wagner-Deschimag''. Они состояли из трех секций - высокого (7100 об/мин), среднего (5760 об/мин) и низкого (2826 об/мин) давления, работающих на общий редуктор. Такая конструкция вызвала необходимость паразитных шестерен для турбин высокого (ТВД) и среднего давления (ТСД), отчего агрегат получился весьма громоздким и очень шумным. ТВД и ТСД были активного типа, турбины низкого давления (ТНД) - реактивная двухпроточная; турбина заднего хода (ТЗХ) - низкого давления, активного типа, была смонтирована на выходе вала ТНД переднего хода и обеспечивала мощность 7500 л.с. (максимальная - до 9500 л.с.) при 220 об/мин. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Первые четыре эсминца оснащались крейсерскими турбинами, подключавшимися через гидромуфту фирмы ''Vulcan A.G.''. Однако, испытания выявили значительные потери на трение даже при отключенной муфте, и по распоряжению ОКМ секции крейсерского хода с ''Z-1''-''Z-4'' были демонтированы, а на остальные корабли не устанавливались. | ||

| ? | + | [[Файл:1936 Pic 19.jpg|250px|thumbnail|right|Вид на вторую дымовую трубу и шлюпочные ростры одного из немецких эсминцев.]] | ||

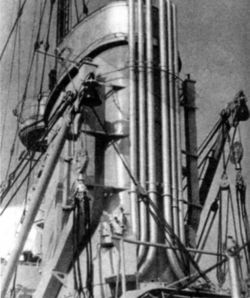

| + | [[Файл:1936 Pic 20.jpg|250px|thumbnail|right|Носовая дымовая труба, трубки аварийного сброса пара и оборудование системы вентиляции котельных отделений одного из немецких эсминцев.]] | |||

| + | [[Файл:1936 Pic 21.jpg|350px|thumbnail|right|Средняя надстройка и кормовая прожекторная площадка эсминца ''Z-4 Richard Beitzen'', 1940 г.]] | |||

| + | На эсминцы с котлами ''Benson'' устанавливались турбины производства фирмы ''Blohm und Voss''. Секции высокого и среднего давления находились в них позади соответствующих секций низкого давления, что заставило применить коаксиальные валы, но позволило отказаться от паразитных шестерен. Для обеспечения заднего хода предусматривалась отдельная турбина высокого давления, передающая вращение на вал через собственную шестерню. В целом конструкция оказалась перетяжеленной и чрезвычайно ненадежной. В январе 1941 г. ''ОКМ''<ref>''ОКМ'' (нем. ''Oberkommando der Marine''; нем. ''OKM'') - верховное командование [[Navy:Кригсмарине|Кригсмарине]], высший орган управления [[Navy:ВМС Германии|ВМC Германии]] до и во время [[Navy:Вторая мировая война|Второй мировой войны]].</ref> приняло решение об замене турбин высокого давления новыми, фирмы ''Germaniawerft''. Они были заказаны 30 июля 1941 года и стали поступать на корабли с апреля 1943 года. Подобная модернизация снизила мощность на 3000 л.с. | |||

| ? | + | Проектная суммарная мощность турбозубчатых агрегатов составляла 70 000 л.с. (кратковременно до 78 000 л.с.). Полную мощность заднего хода (7500 л.с. при 260 об./мин.) рекомендовалось поддерживать не более 15 минут из вероятности перегрева ТНД и конденсатора, а длительное движение задним ходом допускалось только на половине мощности. | ||

| ? | + | Оба турбозубчатых агрегата были одноступенчатыми и располагались в отдельных отсеках - носовая турбина вращала правый винт, кормовая - левый, что было традиционным в немецком кораблестроении. Валы от трех секций турбин паразитными шестернями соединялись с колесом редуктора, передававшим суммарный момент на трехлопастной винт из медно-цинкового сплава. В подшипниках гребных валов вместо обычного «белого металла», вызывавшего сильный износ механизмов и служившего источником вибрации, использовался синтетический пластик ''Ditron'' с водяной смазкой. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Отработанный пар из турбин поступал в главные конденсаторы, располагавшиеся поперек машинных отделений и охлаждавшаяся турбо-циркуляционными насосами. В качестве воздушных насосов применялись двухступенчатые пароструйные эжекторы. Конденсат откачивался турбо-конденсаторными насосами и через холодильники подавался в деаэраторы атмосферного типа, а затем бустерными турбонасосами в приемную часть действовавшего на данном режиме хода питательного насоса и через водоподогреватель в котлы. Для обеспечения смазки подшипников турбозубчатых агрегатов в каждом машинном отделении были установлены по одному турбо- и электро-масляному насосу, маслоохладитель, масляные фильтры и сепараторы. Гидравлические части топливных и масляных насосов выполнялись винтовыми, что являлось шагом вперед по сравнению с использовавшимися тогда шестеренчатыми и ротативными. Большинство вспомогательных механизмов было в вертикальном исполнении, что при качке вызывало чрезмерные нагрузки на подшипники вследствие гироскопического момента. | ||

| ? | + | '''* * *''' | ||

| ? | + | По сравнению с кораблями американского и британского флотов машинно-котельные отделения немецких эсминцев были тесными, однако были оборудованы отличным комплектом измерительных приборов и прекрасно вентилировались. Каждое машинное отделение оборудовалось тремя вдувными и четырьмя вытяжными вентиляторами. Во время проводимых британцами в сентябре 1946 года испытаний трофейного эсминца [[Navy:Z-38 (1941)|''Z-38'']] средняя температура на постах управления турбинами была 30°С, в то время как на ходовых испытаниях своего эсминца [[Navy:HMS Marne (1940)|''HMS Marne'']] в декабре того же года она составляла 32-40°С. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Диаметр винтов на эсминцах составлял 3,25 м. Неприятным сюрпризом для моряков оказался низкий КПД винтов, к тому же осложненным выявившимся явлением кавитации, из-за высокой частоты вращения гребного вала - на эсминцах типа ''1934''/''1934А'' и [[Navy:Эскадренные миноносцы типа 1936|типа ''1936'']] она достигала 475 об./мин. <ref>Для сравнения, в британском флоте - 360 об./мин.</ref>. Даже непродолжительное плавание полным ходом вызывало необходимость замены винтов из-за угрозы перелома лопастей. | ||

| ? | + | Несмотря все проблемы и недостатки, скоростные характеристики немецких эскадренных миноносцев заслуживают очень высокой оценки. Корабли типа ''1934''/''1934А'' в благоприятных условиях развивали до 38,7 узла, в боевой обстановке - около 36 узлов; в полном грузу скорость составляла 32,7 узла. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | В | + | В общем и целом, силовые установки немецких эскадренных миноносцев оказались крайне ненадежными. В послевоенном опросе, проводившимся союзниками, один из немецких инженер-механиков, во время войны личный состав электромеханических боевых частей нередко награждался не за действия в бою с противником, а за борьбу с авариями. Не оправдались и надежды на экономичность силовых установок с высокими параметрами пара. КПД котлов системы ''Wagner'' равнялся 78 %, тогда как у британских Адмиралтейских составлял 76 %, а у американских доходил до 80 %. Однако главным недостатком было то, что расход пара на вспомогательные механизмы значительно превысил проектный, причем особенно заметно это было на экономическом ходу. Проведенные в 1941 г. на эсминце [[Navy:Z-14 Friedrich Ihn (1935)|''Z-14 Friedrich Ihn'']] точные замеры расхода топлива показали, что если на полном ходу данное превышение составляло 3,3 %, то на экономическом - более 46 %! Следствием этих проблем стало резкое снижение дальности плавания. | |

| ? | + | Следствием перечисленных проблем стало резкое снижение дальности плавания. Проектный запас топлива для эсминцев типа ''1934''/''1934А'' составлял 299 т, полный - 670-770 т. Первоначальными расчетами предполагалось, что при скорости 19 узлов эсминец сможет пройти расстояние 4400 миль и находиться в море в течение восьми суток. Однако фактические показатели дальности плавания составили 35-45% от проектных, тогда как автономность сильно ограничивалась состоянием энергетической установки и, по донесениям командиров, не превышала 60 часов. При более продолжительном плавании вероятность аварии котлов и машин возрастала на столько, что экипаж находился все время в состоянии психологического перенапряжения. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | Первой операцией, когда [[Navy:Кригсмарине|Кригсмарине]] флоту пришлось действовать на большом удалении от своих баз, стало [[Navy:Битва за Норвегию|«Учение на Везере»]] (захват Дании и Норвегии). После высадки десантов в Тронхейме и Нарвике у эскадренных миноносцев уже не оставалось топлива на обратный путь, что в конечном итоге привело к гибели десяти кораблей в [[Navy:Битва при Нарвике|битве при Нарвике]]. Дальнейший опыт действий в Норвежском и Баренцевом морях показал необходимость сохранения в резервуарах междудонного пространства эсминцев не менее 30% нефти в качестве балласта, что еще более сократило дальность плавания. | ||

| ? | + | '''Мореходные качества''' | ||

| + | [[Файл:Z-2 in the sea.jpeg|350px|thumbnail|right|''Z-2 Georg Thiele'' на ходовых испытаниях. Заметно как корабль режет волну, а не восходит на нее.]] | |||

| + | Первые же походы эскадренных миноносцев типа 1934/1934А выявили несовершенство [[Navy:Обводы|обводов]] корпуса, плохую [[Navy:Остойчивость|остойчивость]], задымленность. В свежую погоду корабли не всходили на волну, а прорезали ее и зарывались носом. Из-за этого, даже при небольшом [[Navy:Волнение морское|волнении]], весь [[Navy:Бак|бак]] до орудия №1 заливался сплошным потоком воды. При этом перемещение по верхней палубе было связано с риском для жизни. | |||

| ? | ==Вооружение== | + | Остойчивость кораблей оставляла желать лучшего. Из-за большого «верхнего» веса и тяжелого корпуса у них [[Navy:Метацентрическая высота|метацентрическая высота]] при полном [[Navy:Водоизмещение|водоизмещении]] составляла всего 0,79 метра, а при стандартном уменьшалась до 0,6 метра. | |

| ? | {| | + | ||

| ? | + | [[Navy:Маневренность|Маневренность]] эсминцев была так же не высокой. Диаметр [[Navy:Циркуляция|циркуляции]] на скорости в 21,4 узла составлял 580 метров (4,83 длины корпуса), на скорости 35 узлов - 855 метров (7,1 длины корпуса). При резкой перекладке руля возникал [[Navy:Дифферент|дифферент]] на нос. В штормовую погоду эсминец плохо слушался руля и рыскал по курсу. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | === Вооружение === | ||

| + | {{main|Navy:127-мм орудие SK C/34|l1=127-мм орудие SK C/34}} | |||

| + | {{main|Navy:37-мм орудие SKC/30|l1=37-мм/83 полуавтомат SK C/30}} | |||

| + | {{main|Navy:20-мм орудие Flak 30|Navy:20-мм орудие Flak 30|l1=20-мм/65 автомат C/30|l2=20-мм/65 автомат C/38}} | |||

| + | {{main|Navy:Торпеды Германии|l1=Торпеды Германии}} | |||

| + | {{main|Navy:Мины Германии|l1=Мины Германии}} | |||

| + | {| class="wikitable collapsible collapsed" | |||

| |- | |- | |||

| ? | | | + | |colspan="7"| <center>''' Характеристики артиллерии эскадренных миноносцев типов ''1934''/''1934А'' '''</center> | |

| |- | |- | |||

| ? | + | ! Модель !! [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм/45 ''SK С/34'']] !! [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм/83 ''SK C/30'']] !! [[Navy:37-мм орудие Flak M42|37-мм/69 ''M42'']] !! [[Navy:37-мм орудие Flak M43|37-мм/57 ''M43'']] !! [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 ''C/30'']] !! [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм/65 ''C/38'']] | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | |- | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | |- | + | ||

| ? | + | |||

| ? | |- | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| |- | |- | |||

| + | | Калибр, мм / длина ствола, клб.<br />Вес орудия с затвором, кг<br />Длина орудия, мм<br />Длина ствола, мм<br />Число нарезов<br />Скорострельность (практ.), выстр./мин<br />Вес унитарного патрона, кг<br />Вес снаряда, кг<br />Вес разрывного заряда, кг<br />Вес метательного заряда, кг<br />Начальная скорость снаряда, м/с<br />Дальность стрельбы, м<br />Досягаемость по высоте, м<br />Живучесть ствола, выстр. || 127/45<br />3645<br />5760<br />5430<br />44<br />15-18<br />-<br />28<br />8,5<br />8,7<br />830<br />17 400/30°<br />-<br />1950 || 37/83<br />243<br />3074<br />2960<br />16<br />30<br />2,1<br />0,742<br />0,365<br />0,365<br />1000<br />8500/45°<br />6800/85°<br />7500 || 37/69<br />109<br />-<br />2560<br />16<br />180<br />1,49<br />0,625<br />0,185<br />0,175<br />850<br />6400/45°<br />4800/85°<br />8000 || 37/57<br />355<br />3300<br />2160<br />20<br />180<br />1,49<br />0,625<br />0,185<br />0,190<br />850<br />6500/45°<br />4800/85°<br />8000 || 20/65<br />64<br />2253<br />1300<br />8<br />120<br />0,32<br />0,134<br />н/д<br />0,12<br />835<br />4900/45°<br />3700/85°<br />20 000 || 20/65<br />57,5<br />2253<br />1300<br />8<br />220<br />0,32<br />0,134<br />н/д<br />0,12<br />835<br />4900/45°<br />3700/85°<br />19 000 - 22 000 | |||

| |} | |} | |||

| ? | + | [[Файл:1936 Draw 10.jpg|350px|thumbnail|right|127-мм/45 орудие ''SK С/34'' в одноорудийной щитовой установке ''LC/34''.]] | ||

| ? | + | Вся артиллерия германских эскадренных миноносцев изготавливалась концерном ''Rheinmetall-Borsig AG'', штаб-квартира которого располагалась в Дюссельдорфе. | ||

| ? | [[Файл: | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | '''Главный калибр''' | ||

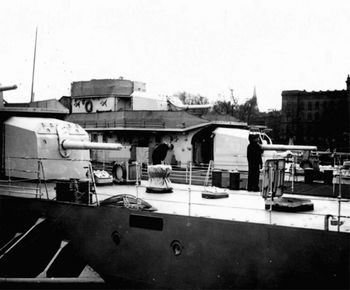

| + | [[Файл:1936 pic 09.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-10 Hans Lody'' типа ''1934A''. Расположение 127-мм/45 орудий ''SK С/34''.]] | |||

| ? | + | Главный калибр эсминцев типов ''1934''/''1934А'' состоял из пяти [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм/45 орудий ''SK С/34'']] в одноствольных щитовых установках ''LC/34''. Первые экземпляры этой артсистемы были изготовлены путем рассверливания стволов [[Navy:105-мм орудие SK C/28|105-мм/55 орудий ''SK C/28'']]. Испытания, проведенные на миноносцах [[Navy:Leopard (1928)|''Leopard'']] и [[Navy:Luchs (1928)|''Luchs'']], дали хорошие результаты, и орудия были запущены в серийное производство. | ||

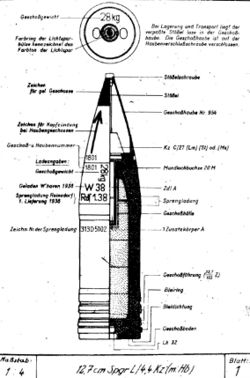

| ? | + | [[Файл:127SKС41 Draw 04.jpg|250px|thumbnail|right|127-мм фугасный снаряд с головным взрывателем и баллистическим обтекателем ''12,7 cm Spgr. L/4,4 Kz (mHb)''.]] | ||

| + | [[Файл:1936 pic 10.jpg|350px|thumbnail|left|Кормовые 127-мм/45 орудия ''SK С/34'' на эскадренных миноносцах предвоенной постройки.]] | |||

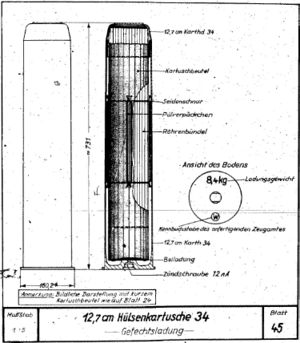

| + | [[Файл:1936 Draw 11.jpg|300px|thumbnail|right|Конструкция заряда 127-мм/45 орудия ''SK С/34''.]] | |||

| + | Реальный калибр орудия [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм/45 орудия ''SK С/34'']] составлял 128 мм, длина ствола - 45 клб. Оно имело лейнированный ствол с вертикальным скользящим затвором, гидравлический тормоз отката и два пружинных накатника. Дальность стрельбы 28 кг снарядом достигала 17 400 м (около 94 кбт). Заряжание - раздельное. Теоретическая скорострельность составляла 18-20 выстрелов в минуту, но на практике была существенно ниже, особенно в суровых арктических условиях. | |||

| ? | + | [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм орудия]] монтировались в открытых одинарных штыревых установках ''LC/34'', обеспечивавших круговое горизонтальное наведение, ограниченное только надстройками, и вертикальное в пределах -10°...+30°. Небольшой угол возвышения исключал возможность стрельбы по воздушным целям. Общая масса установки составляла 10 220 кг, из которых 1870 кг приходилось на коробчатый бронещит из стали ''Votan'' толщиной 8 мм. Вертикальное и горизонтальное наведение обеспечивались электрическим и гидравлическим приводами соответственно. По обеим сторонам от ствола в щите имелись амбразуры для прицелов вертикальной и горизонтальной наводки. Обслуживал установку расчет из 10 человек. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | Размещение артиллерии на эсминцах типов ''1934''/''1934А''было следующим: по два орудия линейно-возвышенно на носу и корме, одно - в носовой части кормовой надстройки. Углы обстрела для орудий, располагавшихся в оконечностях, составляли по 240°, установка №3 могла вести стрельбу в секторе 30°...150° на каждый борт. Платформы «возвышенных» орудий на эсминцах типа ''1936'' имели округлую форму, позже переделанную в полностью круглую. Эти установки были снабжены специальными снарядными лотками, окаймлявшими ограждение платформ и существенно облегчавшими труд заражающих. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | Боезапас [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм орудий]] хранился в четырех погребах на платформе второго дна (погреб №3 обеспечивал орудия №3 и №4). Снарядные стеллажи набирались из съемных деревянных решеток, крепившихся к вертикальным стальным брусьям. Подача боеприпасов осуществлялась электрическими подъемниками — их было по два на орудие: основной и вспомогательный. Боекомплект был стандартным для всех типов эсминцев - по 120 снарядов на орудие, чего, с учетом скорострельности, хватало всего на 7-10 минут боя<ref>Например, британские «межвоенные» эсминцы обладали боекомплектом в 200 снарядов на орудие. На следующих сериях он был увеличен сначала до 225, а затем и до 250 выстрелов на ствол.</ref> Во многих случаях немецкие эсминцы в скоротечных столкновениях успевали выпустить до двух третей боезапаса. В [[Navy:Битва при Нарвике|сражении под Нарвиком]] именно израсходование снарядов стало непосредственной причиной уничтожения нескольких кораблей своими экипажами. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | В боекомплект входили фугасные снаряды без бронебойного колпачка с взрывателем мгновенного или временного действия, последним, в частности, использовался для ведения заградительного огня по низколетящим торпедоносцам. Сверх штатного боекомплекта принималось 100 осветительных снарядов массой 27,4 кг со специальными уменьшенными зарядами. | ||

| ? | |- | + | ||

| ? | + | '''Зенитное вооружение''' | ||

| ? | |- | + | [[Файл:Flak_1942.jpg|250px|thumbnail|left|Спаренная установка 37-мм/83 полуавтоматов ''SK C/30''.]] | |

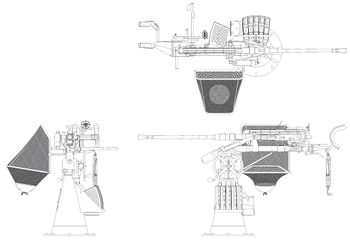

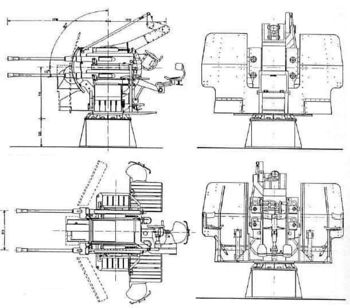

| ? | | | + | [[Файл:37SKС30 Draw 01.jpg|350px|thumbnail|right|37-мм/83 полуавтоматы ''SK C/30'' в спаренной установке ''Dopp LC/30''.]] | |

| + | [[Файл:1936 Pic 02.jpg|250px|thumbnail|left|20-мм/65 автомат ''C/30'' в одноорудийной тумбовой установке ''L/30''. Рядом моряк с ручным 1,25-м дальномером.]] | |||

| + | [[Файл:Z-31 Draw 07.jpg|350px|thumbnail|right|20-мм/65 автомат ''C/38'' в одноорудийной установке ''L/30''.]] | |||

| + | ||||

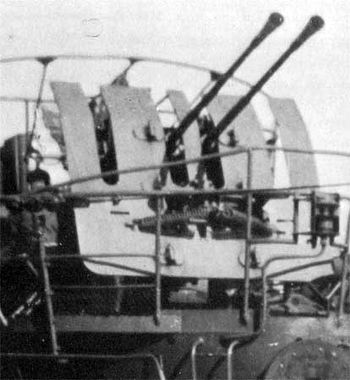

| + | Зенитное вооружение эскадренных миноносцев типов ''1934''/''1934А'' по проекту состояло из двух спаренных [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм зениток ''С/30'']] и шести [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматов ''C/30'']]. [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм «спарки»]] стояли на площадках по бокам второй дымовой трубы, причем несимметрично - площадка правого борта была несколько впереди левобортной, [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматы]] располагались парами на палубе бака по бокам [[Navy:127-мм орудие SK C/34|127-мм орудия]] №2 и шлюпочных кранов, а также на площадке на кормовой надстройке. | |||

| + | ||||

| + | [[Navy:37-мм орудие SKC/30|37-мм зенитная пушка ''С/30'']] была полуавтоматической, из-за чего практическая скорострельность не превышала 40 выст./мин, но обладала высокими баллистическими характеристиками. Спаренные установки ''LC/30'' обеспечивали вертикальное наведение в пределах -9°...+85°. Их важнейшей особенностью была стабилизация в трех плоскостях при помощи гироскопов. Из-за этого масса установки составила 3670 кг (из которых 630 кг приходилось на силовой привод), однако эффективность вызывала нарекания. Было отмечено, что слабые гироскопы не всегда успевали компенсировать быстрые рывки корабля. Немало неприятностей доставляло воздействие воды на открытые установки, приводившее к замыканиям электрических цепей. | |||

| + | ||||

| + | В 1930 году фирмой ''Rheinmetall'' был разработан [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автомат ''С/30'']], которым в годы войны вооружались практически все корабли [[Navy:Кригсмарине|Кригсмарине]]. По сравнению со знаменитым [[Navy:20-мм орудие Oerlikon|''Oerlikon'']], немецкий автомат обладал большей массой снаряда, дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте, но существенно уступал в скорострельности. Последняя на практике ограничивалась 120 выстрелами в минуту из-за неудачной конструкции затвора и малой емкости магазина (20 патронов), что заставляло делать частые паузы в стрельбе для перезарядки. Поистине феноменальной была живучесть ствола, достигавшая 20 тыс. выстрелов! Впоследствии была разработана облегченная (56 кг) и улучшенная [[Navy:20-мм орудие Flak 30|модель ''С/38'']], магазин которой вмещал 40 патронов, а практическую скорострельность удалось довести до 220 выстр./мин. | |||

| + | ||||

| + | [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автоматы ''С/30'']] монтировались в одинарных установках ''L/30'', имевших коническое основание, к которому крепилась телескопическая труба, позволявшая регулировать высоту подъема ствола. Масса установки - 420 кг, расчет - 4-6 человек. Наиболее удачной стала [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм установка ''L/38'']] ''Vierling'', разработанная фирмой ''Mauser'' в 1941 году и объединявшая четыре [[Navy:20-мм орудие Flak 30|20-мм автомата ''С/38'']]. При весе 2150 кг ''Vierling'' развивал скорострельность до 880 выст./мин. | |||

| + | ||||

| + | Боекомплект зенитной артиллерии обоих калибров составлял 2000 снарядов (фугасных или трассирующих) на ствол. | |||

| + | ||||

| + | '''Минно-торпедное вооружение''' | |||

| + | [[Файл:ZF-2 Pic 01.jpg|350px|thumbnail|left|Кормовой торпедный аппарат эсминца ''Z-39''. В 1943 г. посты торпедистов на германских эсминцах сделали закрытыми и оснастили сферическими куполами из оргстекла.]] | |||

| + | ||||

| + | [[Navy:Торпеды Германии|Торпедное вооружение]] кораблей типов ''1934''/''1934А'' было стандартным для немецких эскадренных миноносцев и состояло из двух 533-мм четырехтрубных аппаратов, которые приводились в действие вручную или дистанционно с мостика при помощи силового привода с гидравлическим двигателем. Пуск торпед при скорости до 28 узлов допускался в секторе от 30° до 150° на каждый борт, на более высокой - от 45° до 135°. Поворот аппарата на 90° осуществлялся за 50 секунд. Трубы аппаратов - без растворения, изготавливались из легких алюминиевых сплавов, что существенно упрощало технологию. Средние трубы были смещены назад относительно крайних, чтобы предотвратить опасность повреждения хрупких стабилизаторов торпеды при залпе. Выстрел мог производиться сжатым воздухом или пороховым зарядом. Пост торпедного наводчика оснащался механическим указателем угла поворота и оптическим прицелом. | |||

| + | ||||

| + | Помимо торпед, находящихся в аппаратах, в контейнерах рядом с ними могло храниться до восьми запасных, хотя обычно принималось не более четырех. Для приемки, транспортировки и перезарядки торпед имелись легкие стрелы, две торпедных тележки и два зарядных приспособления. Перезарядка аппаратов на волнении была сопряжена с огромными трудностями, поэтому вместо запасных торпед зачастую принимался дополнительный боезапас артиллерии. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Z-31 Pic 09.jpg|350px|thumbnail|right|Мины на палубе немецкого эсминца.]] | |||

| + | [[Файл:1934 009.JPG|200px|thumb|left|Погрузка торпеды G7a на эсминец.]] | |||

| + | [[Файл:Mine.png|350px|thumb|right|Мины на минных рельсах одного из эсминцев типа ''1934''/''1934A''.]] | |||

| + | Немецкие надводные корабли использовали только парогазовые торпеды [[Navy:Торпеды Германии|типа ''G7a'']], электрические ''G7e'' не применялись, поскольку открытые торпедные трубы не обеспечивали необходимой герметичности гальванических батареи. [[Navy:Торпеды Германии|Торпеда G7a]], принятая на вооружение в 1938 г., являлась мощным оружием - ее боевая часть включала 280 кг ''TGA'' (тротил, гексоген, алюминий) или гексанита. Общая масса торпеды составляла 1528 кг, длина - 7,186 м. Существовало три режима хода: 6000 м на 44 узлах, 8000 м на 40 уз или 14 000 м на 30 уз. Глубина хода могла варьироваться в широком диапазоне - от 1 до 52 м с шагом 1 м. Торпеда могла снабжаться контактным или магнитным взрывателем, однако в начале войны оба работали крайне ненадежно. Кроме того, в начале воины «угри» страдали от дефектов рулей глубины, которые удалось устранить только к концу 1940 года. Характерным примером тому - [[Navy:Битва при Нарвике|Первый бой у Нарвика]], когда торпеды из залпа [[Navy:Z-17 Diether von Roeder (1937)|''Z-17 Diether von Roeder'']] прошли сразу под тремя британскими эсминцами. | |||

| + | ||||

| + | Германские эсминцы до самого конца войны несли полное торпедное вооружение. В отличие от других флотов немцы, модернизируя свои корабли, не жертвовали торпедными аппаратами. | |||

| + | ||||

| + | Для постановки мин все немецкие эсминцы оборудовались стационарными минными путями, выполненными из стали швеллерного профиля и приваренными к палубе электросваркой. Штатная нагрузка эсминца составляла 60 [[Navy:Мины Германии|якорных мин]] (контактных ''ЕМС'', магнитных ''EMF'' и ''RMB'', противолодочных ''UMA'' и ''UMВ'') или 80-100 [[Navy:Мины Германии|минных защитников]] (''RB'' и ''EMR''). | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:Z-31 Pic 10.jpg|350px|thumbnail|left|Бомбомет на одном из немецких эсминцев.]] | |||

| + | Для защиты от мин все эсминцы оборудовались двумя комплектами параванов-охранителеи (''OGG'' - ''Otter Geleit Gerate''). Они устанавливались на специальный шпирон, выдвигавшийся через отверстие в форштевне ниже ватерлинии. Ширина протраленной полосы составляла 20-25 м. Кроме того, по штату кораблям полагался комплект параван-тралов, для постановки которых на корме устанавливались электрические краны. В 1939-1940 годах все эсминцы оснастили размагничивающим устройством типа ''MES''. | |||

| + | ||||

| + | {| class="wikitable" align="right" | |||

| |- | |- | |||

| ? | | | + | ! colspan="3"| Немецкие глубинные бомбы | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||