Авианосец

| Версия 16:27, 4 августа 2014 | Версия 16:40, 4 августа 2014 | |||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | {{ | + | {{Шаблон:Todo раздел|i|content = Этот раздел не заполнен. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив этот раздел.}} | |

| ? | | | + | <small>{{другие значения|Авианосец (значения)}}</small> | |

| ? | | | + | [[Файл:H42235.jpg|thumb|right|250px|HMS Argus стал первым в мире авианосцем с плоской полётной палубой]] | |

| ? | | | + | '''Авиано́сец''' — [[Классификация кораблей|класс]] военных кораблей, основной ударной силой которых является [[палубная авиация]]. | |

| ? | | | + | ||

| ? | + | Авианосцы располагают полётной палубой и другими средствами обеспечения взлёта и посадки самолётов, а также ангарами, техническими средствами обслуживания и заправки авиатехники, средствами управления и обеспечения полётов. | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | Возглавляя [[авианосная ударная группа|авианосные ударные группы]], авианосцы являются высокоманёвренными боевыми единицами, позволяющими быстро концентрировать значительные силы в любой точке Мирового Океана. | |

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | == Классификация == | |

| ? | + | |||

| ? | | | + | === Исторические классы === | |

| ? | | | + | '''Тяжёлый авианосец''' — авианосец, рассчитанный на ношение 70-100 летательных аппаратов. После Второй Мировой слился с классами «линейный авианосец» и «быстроходный авианосец» в единую группу [[суперавианосец|суперавианосцев]]. | |

| ? | + | |||

| ? | | | + | '''Эскортный авианосец''' — подкласс легкого авианосца, представляющий собой [[легкий авианосец]] построенный на базе и по технологиям гражданского кораблестроения. Часто перестраивались из торговых судов или танкеров. Отличием от легкого авианосца была низкая скорость, малая живучесть и сравнительно небольшая [[авиагруппа]]. Предназначались в первую очередь для прикрытия [[конвой|конвоев]] от воздушного нападения, развертывания непрерывного противолодочного патрулирования вдали от береговых баз и усиления прикрытия районов десантных операций. | |

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | '''Быстроходный авианосец''' — выделяемый военно-морскими теоретиками 1930—1940 гг. класс авианосцев, обладающих скоростью, сравнимой со скоростью крейсеров и предназначенный для совместного оперирования с быстроходными соединениями. Ко Второй мировой войне практически все неэскортные авианосцы, за редкими исключениями (французский [[Béarn (1920)|«Беарн»]], британские [[HMS Eagle (1918)|«Игл»]] и [[HMS Argus (1917)|«Аргус»]], японский [[Hosho (1921)|«Хосё»]]) относились к быстроходным. В связи с полным исчезновением из флотов небыстроходных авианосцев (за исключением эскортных) класс с окончания Второй Мировой не применялся. | |

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | '''Линейный авианосец''' ({{lang-en|battlecarrier}}) — выделяемый некоторыми историками подкласс авианосцев, обладавших высокой живучестью, и приспособленных к активному выдерживанию атак противника (зачастую в ущерб авианосным функциям). К линейным авианосцам относятся британские авианосцы с бронированой полетной палубой класса [[HMS Illustrious (1939)|«Иластриес»]] и японский [[Taihō (1943)|«Тайхо»]]. С повышением живучести авианосцев как таковых, класс слился с обычными авианосцами. | |

| ? | < | + | ||

| ? | < | + | '''Вспомогательный авианосец''' — класс кораблей, предназначавшихся для вспомогательных функций — доставки на передовую запасных самолетов, обучения экипажей. К таким относятся британский [[HMS Unicorn (1941)|«Уникорн»]] и японский [[Shinano (1944)|«Синано»]]. | |

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | '''Учебный авианосец''' — специфический класс кораблей, используемых для обучения летчиков морской авиации. Устаревшие авианосцы часто переводились в разряд учебных. Известны только два авианосца, построенных специально как учебные — американские [[USS Wolverine (1912)|USS Wolverine]] и [[USS Sable (1923)|USS Sable]], перестроенные в 1942 году из колесных паромов на Великих Озерах. Эти авианосцы претендуют также на звания единственных в истории колесных авианосцев и единственных в истории пресноводных авианосцев. | |

| ? | | | + | ||

| ? | + | '''Катапультный корабль''' (CAM-ship) — специфический класс в ВМВ авианосцев, рассчитанных только на взлет колесных самолетов. Посадка предполагалась на береговые аэродромы, либо на воду. Создавались как примитивная форма эскортных авианосцев, способная решить проблему отражения самолетов-разведчиков от конвоев (пусть даже ценой потери истребителя). Применялись в [[ВМС Великобритании]]. В [[ВМС Италии]] и [[ВМС Японии|Японии]] делались попытки переоснащения [[крейсер]]ов в крупные катапультные корабли ([[Bolzano (1932)|«Больцано»]]) для решения проблемы недостаточной дальности истребителей берегового базирования. | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | '''Торговый авианосец''' (MAC-ship) — специфический класс в ВМФ Великобритании торговых кораблей, оснащенных полетной палубой для ношения летательных аппаратов прикрытия. Не имели ангара, несколько истребителей базировались прямо на палубе. Использовался примерно в той же роли, что и эскортный авианосец, но в отличие от него предназначался также для перевозки грузов. | |

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | '''Десантный авианосец''' — специфический класс авианосцев японской армии, создававшихся для проведения и прикрытия десантных операций. Представляли собой авианосцы, предназначенные для старта армейских самолетов (посадка предполагалась на береговые аэродромы). Являлись результатом глубоких противоречий армии и флота, не позволявших надеяться на содействие флотских авианосцев в армейских десантных операциях. Представляют собой в определенном смысле подкласс CAM-кораблей. | |

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | == История == | |

| ? | < | + | ||

| ? | + | === Первые авианосцы === | ||

| ? | + | {| style="float: right" | ||

| ? | + | |- | ||

| ? | + | | [[Файл:First airplane takeoff from a warship.jpeg|thumb|300px|Юджин Эли сразу после взлёта с палубы [[USS Birmingham (CL-2)]]]] | ||

| ? | + | |- | ||

| ? | + | | [[Файл:First airplane landing on a warship.jpg|thumb|300px|Юджин Эли перед посадкой на USS Pennsylvania]] | ||

| ? | + | |} | ||

| ? | | | + | Первыми кораблями, несущими авиацию, можно фактически назвать [[аэростатоносец|аэростатоносцы]] XIX и начала XX века. В связи с ограниченностью возможностей аэростатов, они применялись главным образом в разведывательных целях (отдельные попытки использовать аэростаты для бомбардировок трудно назвать успешными). Позднее, многие из построенных в начале XX века аэростатоносцев были переоборудованы для несения гидросамолётов. | |

| ? | | | + | ||

| ? | < | + | Развитие авиации в начале XX века заставило морские ведомства различных стран обратить внимание на возможность применения самолётов в морском военном деле. Первоначально самолёты рассматривались как разведчики, однако вскоре по мере развития самолетостроения и улучшения характеристик летных машин стал ясен потенциал бомбардировочной и торпедоносной авиации. | |

| ? | + | |||

| ? | | | + | Общие черты концепции авианосцев были предложены в докладе военно-морского атташе США во Франции в 1908 году.<ref name=wings>Илья Крамник «Крылья над морем»</ref>. Более детально концепция авианосцев была описана в книге [[Клеман, Адэр|Клемана Адэра]] «L’Aviation Militaire», изданной в 1909 году.<ref name=wings /> | |

| ? | | | + | ||

| ? | + | Первый взлёт с палубы совершил 14 ноября 1910 американец [[Юджин Бартон Эли|Юджин Б. Эли]] с борта лёгкого крейсера [[USS Birmingham (1907)|«Бирмингем»]] ({{lang-en|USS Birmingham (CL-2)}}). Это стало возможно благодаря установленной на носу судна взлётной платформе. | ||

| ? | + | Через два месяца, 18 января 1911 года, он же совершил посадку на борт броненосного [[крейсер]]а [[USS Pennsylvania (1903)|«Пенсильвания»]] ({{lang-en|USS Pennsylvania}}). Специально для этого была смонтирована деревянная взлётная палуба, с которой лётчик вскоре после успешной посадки снова взлетел. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | Первым настоящим авианосцем (правда, несущим [[гидросамолёт]]ы) являлся британский авианосец [[HMS Ark Royal (1914)|HMS Ark Royal]], который был принят на вооружение в 1915 году. Корабль участвовал в [[Первая мировая война|Первой мировой войне]] и проводил бомбардировки турецких позиций. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | Весьма экстравагантным проектом стал британский [[HMS Furious (1916)|HMS Furious]] — большой [[лёгкий крейсер]], по проекту должен был быть оснащён двумя 457-мм башенными орудиями, однако, ещё на стапеле передняя башня «Фьюриеса» была снята и вместо неё была смонтирована полётная палуба. Получившийся гибрид оказался неудачным, так как полётная палуба хоть и была достаточна для взлёта, тем не менее она была слишком мала для удачной посадки самолёта на авианосец. Поэтому корабль был перестроен и оснащён дополнительной 100-метровой «посадочной» палубой, располагавшейся позади надстроек. После чего выяснилось, что посадке самолёта на движущийся авианосец теперь мешают … воздушные вихри от палубной надстройки и дымовой трубы. И потому при постройке британского [[HMS Argus (1917)|HMS Argus]], перестроенный из итальянского пассажирского лайнера Conte Rosso, вообще отказались от каких-либо надстроек оборудовав его большой плоской палубой, радикально решив проблему посадки самолёта на авианосец. Однако, эксплуатация выявила необходимость наличия хоть какой-то надстройки несущей как командный мостик, так и посты наблюдения и средства связи. Потому, уже после войны, при постройке авианосцев [[HMS Eagle (1918)|HMS Eagle]] и [[HMS Hermes (1919)|HMS Hermes]], было решено установить по правому борту специальную надстройку островного типа<ref>Авианосцы. Выпуск 4: «Рождение авианосца» Г. СМИРНОВ, В. СМИРНОВ, инженеры. Научный консультант напитан III ранга А. ГРИГОРЬЕВ Под редакцией командующего авиацией ВМФ, Героя Советского Союза генерал-полковника авиации А. А. Мироненко, Героя Советского Союза вице-адмирала Г. И. Щедрина. опубликовано в журнале «Моделист-Конструктор» № 01-19821</ref>. Тем не менее, в связи с сомнениями адмиралтейства при очередной перестройке [[HMS Furious (1916)|HMS Furious]], убрав все надстройки не стали устанавливать «остров». И только спустя 15 лет, остров на [[HMS Furious (1916)|HMS Furious]] всё же был установлен.<ref>Авианосцы. Выпуск 5: «Выпуск 5: Британские плавучие гаражи» Г. СМИРНОВ, В. СМИРНОВ, инженеры. Научный консультант напитан III ранга А. ГРИГОРЬЕВ Под редакцией командующего авиацией ВМФ, Героя Советского Союза генерал-полковника авиации А. А. Мироненко, Героя Советского Союза вице-адмирала Г. И. Щедрина. опубликовано в журнале «Моделист-Конструктор» № 02-1982</ref> Не имели этой надстройки также американский [[USS Langley (1912)|USS Langley]], японский [[Hosho (1921)|«Хосё»]], а также целый ряд [[эскортный авианосец|эскортных авианосцев]]. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | Особым типом авианесущих кораблей являлись [[Плавучая база|плавучие базы]] гидросамолётов, авиаматки, классифицировавшиеся в разных флотах как [[авиатендер]]ы или [[гидроавианосец|гидроавианосцы]]. Данный тип кораблей мог обеспечить перемещение и взлёт гидросамолётов, но не обеспечивал их посадку, вследствие чего самолёты садились на воду и впоследствии поднимались на борт судна кранами. | ||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | Самый первый авианосец во [[Российский императорский флот|флоте Российской империи]] появился 19 ноября 1904 года, им стал [[аэростатоносец]] [[Русь (1887)|«Русь»]], купленный на пожертвования графа [[Строганов]]а в Германии. «Русь» нёс на борту 8 [[аэростат]]ов и 1 сферический [[воздушный шар]]. Аэростатоносец «Русь» так и не принял участия в [[Русско-японская война|Русско-японской войне]], а вскоре после [[Цусимское сражение|поражения у Цусимы]], он и вовсе был продан «за ненадобностью». Через несколько лет, в 1909 году капитан корпуса корабельных инженеров [[Мациевич, Лев Макарович|Л. Мациевич]], выступил в Петербурге с докладом о необходимости создания авианосцев, а затем через полгода предложил проект строительства авианосца на 25 [[аэроплан]]ов, с проведением предварительных опытов на одном из [[эсминец|эсминцев]]. Весной 1910 года подполковником К. Конкоткиным, был предложен гораздо более дешёвый проект по переделке устаревшего корабля [[Адмирал Лазарев (1867 год)|«Адмирал Лазарев»]], в настоящий авианосец с полётной палубой и ангаром. И хотя оба проекта не были отвергнуты, проект [[Мациевич, Лев Макарович|Мациевича]] был отправлен в архив после его гибели в авиакатастрофе осенью 1910. А проект Конокоткина, получив первоначальное одобрение, был закрыт после его перевода на Амурскую Флотилию, с формулировкой «''Дело производством само собой прекращено''». Тем не менее с началом [[Первая мировая война|Первой мировой войны]], морское ведомство вновь вспомнило об авианосцах, но поскольку строить настоящие авианосцы было уже слишком поздно, то было принято решение переоборудовать пароходы [[Императрица Александра (1903)|«Императрица Александра»]], [[Император Александр I (1914)|«Император Александр I»]], [[Император Николай I (1913)|«Император Николай I»]], «Румыния» в [[гидроавианосец|гидроавианосцы]], а также дополнить вооружение крейсера [[Алмаз (1903)|«Алмаз]] гидропланом. «Императрица Александра» была сразу переименована в [[Орлица (1903)|«Орлицу»]], а «Император Александр I» и «Император Николай I» были переименованы в [[Император Николай I (1913)|«Республиканец»]] и [[Император Николай I (1913)|«Авиатор»]] после Февральской Революции. Все эти гидроавианосцы (включая и крейсер [[Алмаз (1903)|«Алмаз]]) успели принять активное участие в войне.<ref>Авианосцы. Выпуск 1: «Крылатые моряки России» Г. СМИРНОВ, В. СМИРНОВ, инженеры. Научный консультант напитан III ранга А. ГРИГОРЬЕВ Под редакцией командующего авиацией ВМФ, Героя Советского Союза генерал-полковника авиации А. А. Мироненко, Героя Советского Союза вице-адмирала Г. И. Щедрина. опубликовано в журнале «Моделист-Конструктор» № 10-1981</ref> | |

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | === Авианосцы в период между мировыми войнами === | |

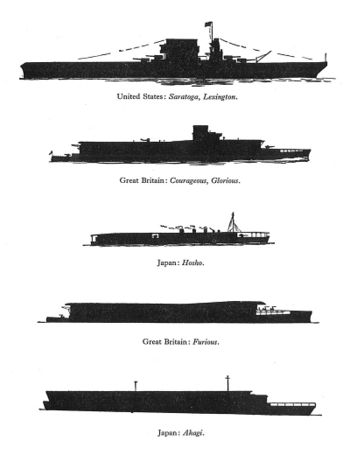

| ? | | | + | [[Файл:Aircraft carrier silhouettes (Warships To-day, 1936).jpg|350px|thumb|Силуэты основных авианосцев в 1936 году.]] | |

| ? | | | + | Во время Первой мировой войны и в течение нескольких лет после её окончания в авианосцы были перестроены различные военные корабли, например, [[Линейный крейсер|линейные крейсеры]] [[HMS Courageous (1916)|HMS Courageous]], [[HMS Glorious (1916)|HMS Glorious]], [[HMS Furious (1916)|HMS Furious]] и линкор «Альмиранте Кохрейн» (авианосец [[HMS Eagle (1918)|«Игл»]]) в [[ВМС Великобритании]], [[линкор]] «Беарн» в ВМС [[Франция|Франции]] (авианосец [[Béarn (1920)|«Беарн»]]), линейные крейсера [[USS Lexington (1925)|«Лексингтон»]] и [[USS Saratoga (1925)|«Саратога»]] в [[ВМС США]], [[линейный крейсер]] [[Akagi (1925)|«Акаги»]] и [[линкор]] [[Kaga (1921)|«Кага»]] в Японии. Одной из причин подобных перестроек [[линкор]]ов в авианосцы, явился [[Вашингтонский договор]], резко ограничивший как ТТХ [[линкор]]ов, так и их количество, вследствие чего не оставалось иного выбора как либо переделать «лишний» линкор в авианосец либо отдать его на слом<ref name=wings />. Что любопытно, американцы и японцы при перестройке тяжёлого корабля (линейного крейсера или линкора) в авианосец старались сохранить тяжёлое вооружение устанавливая его в башни и бортовые [[каземат]]ы. Таким образом, например, американский тяжёлый авианосец [[USS Lexington (1925)|«Лексингтон»]] нёс восемь 203-мм орудий, а японский [[Akagi (1925)|«Акаги»]] десять 203-мм орудий, соответствуя по калибру [[тяжёлый крейсер|тяжёлым крейсерам]]. Данный калибр был максимальным, разрешенным авианосцам [[Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|Вашингтонской Конференцией]]. В определенном плане это было связано с доктриной применения больших быстроходных авианосцев США и Японии 1920-ых, которые рассматривались как часть [[крейсер]]ского [[авангард]]а: вероятность прямого столкновения с противником рассматривалась как высокая. | |

| ? | + | |||

| ? | | | + | В межвоенные годы предпринимались также попытки постройки авианосцев на основе подводных лодок ([[подводный авианосец|подводные авианосцы]]), а также на базе дирижаблей и стратегических бомбардировщиков ([[воздушный авианосец|воздушные авианосцы]]). | |

| ? | * | + | ||

| ? | * | + | Что касается СССР, то в годы гражданской войны применялся эрзац-авианосец [[Коммуна (1918)|«Коммуна»]], представлявший собой переделанную баржу на которую погрузили несколько [[гидросамолёт]]ов.<ref>Выпуск 1: Крылатые моряки России «Моделист-Конструктор» № 10, 1981</ref> | |

| ? | * | + | ||

| ? | + | === Авианосцы во Вторую мировую войну === | ||

| ? | + | К началу Второй мировой войны следующие страны имели авианосцы: | ||

| ? | | | + | * Великобритания: | |

| ? | + | ** В строю: [[HMS Argus (1917)|«Аргус»]], [[HMS Courageous (1916)|«Корейджес»]], [[HMS Glorious (1916)|«Глориес»]], [[HMS Furious (1916)|«Фьюриес»]], [[HMS Eagle (1918)|«Игл»]], [[HMS Hermes (1919)|«Гермес»]], [[HMS Ark Royal (1937)|«Арк Ройал»]] | ||

| ? | | | + | ** На стапеле: шесть, типа [[HMS Illustrious (1939)|«Илластриес»]]. | |

| ? | + | * Франция: | ||

| ? | == | + | ** В строю: [[Béarn (1920)|«Беарн»]] | |

| ? | <!-- | + | * США: | |

| ? | + | ** В строю: авиатранспорт [[USS Langley (1912)|«Лэнгли»]], [[USS Lexington (1925)|«Лексингтон»]], [[USS Saratoga (1925)|«Саратога»]], [[USS Wasp (CV-7)|«Уосп»]], [[USS Enterprise (1936)|«Энтерпрайз»]], [[USS Yorktown (1936)|«Йорктаун»]], [[USS Hornet (1940)|«Хорнет»]], [[USS Ranger (1933)|«Рейнджер»]] | ||

| ? | + | * Япония: | ||

| ? | + | ** В строю: [[Akagi (1925)|«Акаги»]], [[Kaga (1921)|«Кага»]], [[Sōryū (1935)|«Сорю»]], [[Zuikaku (1939)|«Дзуйкаку»]], [[Hiryū (1937)|«Хирю»]], [[Shōkaku (1939)|«Сёкаку»]]. | ||

| ? | + | |||

| ? | == | + | Германия имела строящийся авианосец [[Graf Zeppelin (1938)|«Граф Цеппелин»]], но в боевых действиях он участия так и не принял, а палубные самолёты для него так и не были созданы. Италия не имела авианосцев в составе действующего флота и в течение войны не завершила постройкой ни один проект. | |

| + | ||||

| + | Что касается СССР, то в составе ВМФ СССР не было ни одного авианосца на базе корабля, но зато имелось пять воздушных авианосцев проекта [[Проект «Звено»|«Звено»]] — приписанных к ВМФ, а не ВВС, и представлявших собой тяжёлый бомбардировщик [[ТБ-3]], несущий вместо бомб истребители [[И-16]]. Все пять авианосцев успели принять участие в боях 1941 года, но из-за превосходства [[Мессершмитт]]ов над [[И-16]] в воздушном бою, использование авианосцев к концу года сошло на нет. Тем не менее, первые успехи авианосцев в августовских боях 1941 года, вдохновили [[Кузнецов, Николай Герасимович|адмирала Кузнецова]] на запрос о постройке новых авианосцев (в запросе было отказано в пользу ВВС, также остро нуждавшейся в бомбардировщиках и истребителях). В дальнейшем, до конца войны в СССР не было построено ни одного морского, ни воздушного авианосца<ref> | |||

| + | * В. Б. Шавров «История конструкции самолётов в СССР до 1938 г.» (3 изд. 1985) изд. Машиностроение ISBN 5-217-03112-3. | |||

| + | * П. М. Стефановский «Триста неизвестных» Воениздат 1968 | |||

| + | * С. В. Иванов «Боевой ишак Сталинских Соколов, часть 3, Война в воздухе 43» 2001 | |||

| + | </ref>. | |||

| + | ||||

| + | Помимо надводных авианосцев строились также [[Подводный авианосец|подводные]], наибольшую активность в этой области проявила Япония, имевшая три типа авианесущих [[подводная лодка|подводных лодок]], крупнейшим из которых являлся тип I-400, несущий три гидросамолёта [[Aichi M6A1 Seiran]]. Японские подводные авианосцы провели единственную в истории авиационную бомбардировку территории США, сбросив несколько зажигательных бомб в надежде вызвать лесные пожары на тихоокеанском побережье. | |||

| + | ||||

| + | Начальный период Второй мировой войны стал важной вехой в практическом применении авианосцев. Уже 17 сентября 1939 года подводная лодка отправила на дно британский [[HMS Courageous (1916)|«Корейджес»]]. Следующим погиб однотипный [[HMS Glorious (1916)|«Глориес»]], расстрелянный вместе с двумя эсминцами эскорта немецкими [[линкор]]ами [[Scharnhorst (1936)|«Шарнхорст»]] и [[Gneisenau (1936)|«Гнейзенау»]]. Эти инциденты наглядно показали, что авианосец уязвим без соответствующего боевого охранения. Но последующие операции - например, [[Атака Таранто|атака Таранто]], проведенная всего одним авианосцем и завершившаяся выведением из строя трех итальянских линкоров - продемонстрировали широкие возможности авианосцев и уязвимость кораблей без авиационной поддержки. Последующая [[Бой у Куантана|гибель британского "Соединения Z"]] у берегов Куатана под атаками японской береговой авиации наглядно показала, что даже современные военные корабли не могут противостоять воздушным атакам, если не защищены истребительной авиацией. | |||

| + | ||||

| + | В начале [[Вторая мировая война|Второй мировой войны]], в связи с нехваткой полноценных авианосцев, [[ВМС Великобритании]] и [[ВМС Нидерландов]] начали применять обычные торговые суда, переделанные в [[торговый авианосец|торговые авианосцы]] и катапультные авианесущие транспорты. Однако, после вступления в войну США на американских верфях для собственных нужд и для нужд союзных флотов было построено большое количество [[эскортный авианосец|эскортных авианосцев]] на базе танкеров и сухогрузов. | |||

| + | ||||

| + | Япония также вела переделки, например линкор [[Shinano (1944)|«Синано»]], однотипный с [[Yamato (1940)|«Ямато»]] и [[Musashi (1940)|«Мусаси»]], был ещё на стапеле переделан в «авианосец подскока», получив лётную палубу, но не имея при этом достаточно больших ангаров и других систем, необходимых для поддержки сопоставимой с другими авианосцами самолётной группы. Старые линкоры [[Ise (1916)|«Исе»]] и [[Hyūga (1917)|«Хиуга»]] получили вместо кормовых артиллерийских башен ангары на 22 гидросамолёта, которые должны были запускаться с катапульт. Эти корабли также предполагалось использовать для [[ПВО]], для чего на крышах ангаров были установлены пусковые установки неуправляемых зенитных ракет, но практика показала полную их бесполезность. | |||

| + | ||||

| + | Во Второй мировой войне японские и американские авианосцы уже играли ведущую роль в [[тихий океан|тихоокеанских сражениях]]. Например, знаменитая атака на [[Пёрл-Харбор]] была произведена с помощью [[Пикирующий бомбардировщик|пикирующих бомбардировщиков]], дислоцированных на шести японских авианосцах. На фоне столь впечатляющего применения авианосцев, состоявшаяся через полгода (8 мая 1942) в Коралловом море [[Сражение в Коралловом море|первая дуэль авианосцев]] (без участия кораблей другого типа), прошла почти незамеченной. | |||

| + | ||||

| + | === Списанные авианосцы === | |||

| + | Авианосцы, завершившие свой срок службы, иногда находят другое применение. Так, например, авианосец [[ВМС США]] [[USS Hornet (1940)|«Хорнет»]] ({{lang-en|USS Hornet}}) стал кораблем-музеем в городе Аламида. В 2004 году авианосец США [[USS Midway (1945)|«Мидуэй»]], последней операцией которого была [[Война в Персидском заливе|«Буря в пустыне»]], стал кораблем-музеем в городе Сан-Диего. | |||

| + | ||||

| + | Авианосец [[Минск (1975)|«Минск»]] был продан Китаю в 1995 году и переоборудован в парк развлечений «Мир Минска» в городе Шэньчжэнь, КНР. Авианосец [[Киев (1972)|«Киев»]] в 1996 году также был продан Китаю и переоборудован в парк развлечений в городе Тяньцзинь, КНР. | |||

| + | ||||

| + | '''Авиано́сцы-музе́и'''<ref>[https://vladfotki.narod.ru/__google/_ships/_index.htm Достопримечательности GoogleMaps]</ref> | |||

| + | {| class="wikitable" | |||

| + | |- | |||

| + | ! Авианосец !! Страна !! Место экспозиции | |||

| + | |- | |||

| + | | [[USS Yorktown (1943)|«Йорктаун»]] || {{Флагификация|США}} || Маунт-Плезант, шт. Юж. Каролина, США. | |||

| + | |- | |||

| + | | [[USS Intrepid (1943)|«Интрепид»]] || {{Флагификация|США}} || Нью-Йорк, США. | |||

| + | |- | |||

| + | | [[USS Hornet (1943)|«Хорнет»]] || {{Флагификация|США}} || Аламеда, шт. Калифорния, США. | |||

| + | |- | |||

| + | | [[USS Lexington (1942)|«Лексингтон»]] || {{Флагификация|США}} || Корпус-Кристи, шт. Техас, США. | |||

| + | |- | |||

| + | | [[USS Midway (1945)|«Мидуэй»]] || {{Флагификация|США}} || Сан-Диего, шт. Калифорния, США. | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Киев (1972)|«Киев»]] || {{Флагификация|СССР}} || Тяньцзинь, КНР. | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Минск (1975)|«Минск»]] || {{Флагификация|СССР}} || Шэньчжэнь, КНР. | |||

| + | |- | |||

| + | | [[Vikrant (1945)|«Викрант»]] || {{Флагификация|Индия}} || Мумбаи, Индия. | |||

| + | |} | |||

| + | Устаревшие, но не выработавшие ресурс авианосцы передаются или продаются другим странам. Так, российский [[Баку (1982)|«Адмирал Горшков»]] был передан Индии (на условиях оплаты его модернизации и закупки партии палубных истребителей; в настоящий момент находится в строю под названием [[Викрамадитья (2008)|«Викрамадитья»)]], французский [[Foch (1960)|«Фош»]] был продан Бразилии и находится в строю под названием [[São Paulo (1960)|«Сан-Паулу»]]. | |||

| + | ||||

| + | == Технические характеристики == | |||

| + | ||||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

| ? | + | [[Корпус судна|Корпус]] типичного авианосца имеет длину от 182 до 342 метров и осадку до 12 метров. Корпус выполнен из стали, толщина которой может быть несколько сантиметров. Живучесть корпуса достигается за счёт водонепроницаемых переборок и палуб. Для обеспечения необходимой площади полётной палубы и ангаров, корпус над [[ватерлиния|ватерлинией]] значительно увеличивается в ширину, что придаёт авианосцу его характерный облик. Под полётной палубой расположены объёмные ангары, в которых хранятся и ремонтируются самолёты и вертолёты. Перемещение летательных аппаратов между палубами происходит посредством специальных подъёмников, количество которых может достигать четырёх (на крупных авианосцах). Ниже ангаров расположены [[Машинное отделение|машинные отделения]] и прочие служебные помещения. Для того, чтобы обеспечить максимально возможную полезную площадь полётной палубы, [[Мостик_(морской_термин)|командный мостик]], антенны и [[радар|радарные установки]] размещаются на так называемом «острове», единственном возвышении над палубой. «Остров», как правило, располагается по правому борту. Прочее оборудование располагается по бокам корпуса ниже уровня полётной палубы. Для увеличения количества летательных аппаратов на борту, часть из них находится не в ангарах, а непосредственно на палубе. | ||

| ? | === | + | ||

| ? | === | + | === Полётная палуба === | |

| ? | == | + | Существует две основные конфигурации полётной палубы (еще одна ныне не встречается). | |

| ? | == | + | ||

| ? | = | + | ==== Плоская полётная палуба ==== | |

| ? | === | + | Из находящихся в настоящее время в строю плоскую полётную палубу имеют все американские авианосцы (типов [[USS Enterprise (1960)|«Энтерпрайз»]] и [[USS Nimitz (1972)|«Нимиц»]]), французский авианосец «[[Charles de Gaulle (1994)|Шарль де Голль]]» и бразильский авианосец [[São Paulo (1960)|«Сан-Паулу»]] (французской постройки). Эти авианосцы предназначены для базирования самолётов горизонтального взлёта и для подъёма их в воздух используют [[паровая катапульта|паровые катапульты]]. Количество катапульт на американских авианосцах — 4, на французском и бразильском авианосцах — по 2. | |

| ? | === | + | ||

| ? | + | Два авианосца - российский [[Адмирал флота Советского Союза Кузнецов (1985)|«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»]] и однотипный китайский [[Ляонин (1988)|«Ляонин»]] не использует катапульты для самолётов горизонтального взлёта. Вместо этого они используют стартовый трамплин, что объясняется использованием с них самолетов только с высокой тяговооруженностью. | ||

| ? | === | + | ||

| ? | = | + | Плоскую полётную палубу имеют также авианесущие десантные корабли, рассчитанные на базирование вертолётов и самолётов вертикального взлёта. | |

| ? | == | + | ||

| ? | == | + | ==== Полётная палуба с трамплином ==== | |

| ? | + | Данный тип полётной палубы характерен для авианосцев, вооружённых самолётами вертикального и укороченного взлёта и посадки (СВВП). Для увеличения стартовой массы самолётов, на авианосцах данного типа практикуют взлёт после короткого разбега. В результате чего самолёт экономит горючее по сравнению с вертикальным взлётом и способен взять большую массу топлива и вооружения. Ввиду того, что посадочная скорость СВВП невелика, какие-либо дополнительные приспособления для торможения отсутствуют. Взлётная и посадочная полосы объединены между собой. Данный тип полётной палубы характерен для авианосцев флотов [[ВМС Великобритании|Великобритании]], [[ВМС Индии|Индии]], [[ВМС Италии|Италии]], [[ВМС Испании|Испании]], [[ВМС Таиланда|Таиланда]] и [[ВМС России|России]]. | ||

| ? | === | + | ||

| ? | === | + | Российский [[Адмирал флота Советского Союза Кузнецов (1985)|«Адмирал Кузнецов»]] и однотипный китайский [[Ляонин (1988)|«Ляонин»]] стоят среди авианосцев трамплиного взлёта несколько особняком. На них базируются самолёты укороченного взлёта [[Су-33]], [[МиГ-29|МиГ-29К]], которые благодаря высокой тяговооружённости способны взлетать с короткой полосы без использования катапульты. Подобная организация полётов, однако, не является полноценной заменой катапультам, так как исключает возможность взлёта самолётов с низкой тяговооружённостью (например, самолётов ДРЛО). Особенностью российского и китайского авианосцев является также угловая посадочная палуба и тросовый [[аэрофинишёр]], отсутствующие у других трамплинных авианосцев. | |

| ? | === | + | ||

| ? | + | ==== Многоуровневая полетная палуба ==== | ||

| ? | == | + | Ныне не встречающийся вид полетной палубы, характерный для авианосцев 1920-1930-х годов. Представлял собой короткую взлетную палубу в носовой части корпуса (или стартовую площадку в передней части ангара) и использующуюся в основном для посадки летную палубу поверх ангара. | |

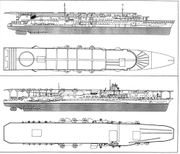

| + | [[Файл:Kaga-modern-sm.jpg|thumb|Авианосец [[Kaga (1921)|«Кага»]] до модернизации (вверху) и после модернизации (внизу)]] | |||

| + | Подобные системы были задействованы на японских авианосцах [[Akagi (1925)|«Акаги»]] и [[Kaga (1921)|«Кага»]] (оба яруса ангара имели собственные стартовые площадки в передней части и посадочную палубу поверх верхнего ангара), британские авианосцы [[HMS Glorious (1916)|«Глориес»]], [[HMS Courageous (1916)|«Корейждес»]] и [[HMS Furious (1917)|«Фуриес»]] (перед ангаром имелась короткая взлетная площадка). Аналог подобной системы — катапульту для старта из ангара через бортовое окно — имели первые авианосцы серии [[USS Essex (1942)|«Эссекс»]]. | |||

| + | ||||

| + | Теоретическими преимуществами подобной схемы была возможность разделить взлет и посадку самолетов и не загромождать взлетные палубы только что приземлившимися машинами. Предполагалось также, что за счет возможности одновременного старта с двух палуб, авианосец сможет значительно быстрее поднять по тревоге свою авиагруппу (что было чрезвычайно актуально до появления радаров, когда дистанция обнаружения самолетов противника была небольшой) | |||

| + | ||||

| + | Практика применения показала несовершенство этой схемы (основной причиной была недостаточная длина посадочной палубы), и ее опасность для пилотов. Развитие палубной авиации и появление более тяжелых самолетов требовало удлинения любой ценой летной палубы. К середине 1930-х практически все авианосцы с полетными палубами многоуровневого класса были переоборудованы в обычные авианосцы. | |||

| + | ||||

| + | === Силовые установки === | |||

| + | {{Шаблон:Todo раздел|i|content = Этот раздел не заполнен. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив этот раздел.}} | |||

| + | ||||

| + | == Соединения == | |||

| + | ||||

| + | === Авианосная ударная группа === | |||

| + | {{main|Авианосная ударная группа}} | |||

| + | Сам по себе авианосец очень уязвим, поэтому всегда действует с кораблями прикрытия. [[Флагман]]ом группы будет авианосец, помимо него в группу входят дивизион [[ПВО]], дивизион [[противолодочная оборона|противолодочной обороны]], одна-две многоцелевых [[подлодка|подлодки]] и суда снабжения. | |||

| + | ||||

| + | === Авианосное ударное соединение === | |||

| + | {{main|Авианосное ударное соединение}} | |||

| + | {{Шаблон:Todo раздел|i|content = Этот раздел не заполнен. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив этот раздел.}} | |||

| + | ||||

| + | == Стратегия и тактика боевого применения == | |||

| + | ||||

| + | === Стратегии применения авианосцев до 2-й мировой === | |||

| + | Исходными целями, ставившимися перед гидроавианосцами и авианосцами в первый период их появления была в первую очередь, воздушная разведка для соединений линкоров и крейсеров, а также их истребительное прикрытие от атак базовой авиации. Особенности доктрины применения авианосцев не были ясны в полной мере. Только в 1920-х годах [[ВМС США]] впервые провели исследования возможности осуществления с авианосцев воздушных нападений на наземные объекты и военные корабли. | |||

| + | ||||

| + | Появление в 1920-1930-х крупных быстроходных авианосцев, перестраивавшихся из недостроенных линкоров и линейных крейсеров (в США — [[USS Lexington (1925)|«Лексингтон»]] и [[USS Saratoga (1925)|«Саратога»]], в Японии — [[Akagi (1925)|«Акаги»]] и [[Kaga (1921)|«Кага»]]), сделало возможным эксперименты с базированием на авианосцах больших отрядов крупных самолетов, и резко увеличило возможности авианосной авиации. В этот период впервые появились доктрины быстроходных авианосных соединений, способных наносить удары по береговым объектам и военным кораблям большими отрядами авиации, и уходить от преследования более медлительных линкоров противника. | |||

| + | ||||

| + | === Авианосная стратегия в период Второй Мировой === | |||

| + | ||||

| + | Вторая мировая война привела к установлению лидирующей роли авианосцев как морских единиц, потеснив тяжелые артиллерийские корабли (линкоры и крейсеры). Особую роль в этом сыграл японский [[Объединённый флот]], первым развивший доктрину боевого применения авианосцев в противовес традиционной доктрине боя линкоров. | |||

| + | ||||

| + | Атаки с авианосцев на [[Нападение на Пёрл-Харбор|Пёрл-Харбор]] и [[Атака Таранто|Таранто]], авианосные сражения в [[Сражение в Коралловом море|Коралловом Море]] и при [[Битва за Мидуэй|Мидуэе]], позднее — в [[Битва при Марианских островах|Филиппинском Море]] и в заливе [[Бой в заливе Лейте|Лейте]] доказали решающее превосходство авианосцев в дальности эффективного нанесения ударов, скорости перемещения и боевой мощи над тяжелыми артиллерийскими кораблями. Хотя ряд случаев потопления авианосцев надводными кораблями имел место, но это были именно эксцессы, явившиеся следствием или ошибок тактики применения авианосцев или специфической ситуации. Было продемонстрировано, что тяжелые артиллерийские корабли - [[линкор]]ы и [[крейсер]]а - без воздушного прикрытия или с недостаточным воздушным прикрытием, не в состоянии противостоять палубной авиации.<ref>History of United States Naval Operations in World War II, vol.11 "Operations in North African Waters, October 1942 - June 1943" Morison S.E., 1947</ref> | |||

| + | ||||

| + | В ходе Второй Мировой, была отработана и дополнена концепция применения авианосцев как против флота, так и против берега. Практика опровергла многие довоенные утверждения, как к примеру, невозможность авианосных ударов против сильных военно-воздушных баз (предполагалось, что палубная авиация априори уступает береговой — хотя бы численно). Удары японской палубной авиации по Пёрл-Харбору и американской палубной авиации по [[Битва за Гуадалканал|Рабаулу]] и [[Гилберта-Маршалловская операция|Маршаловым Островам]] в 1943—1944 продемонстрировали, что благодаря возможности быстрого перемещения объединения ударные группы, авианосцы могут концентрировать против береговых баз подавляющие количество авиации и атаковать внезапно, создавая локальное превосходство в воздухе. | |||

| + | ||||

| + | Также была доказана значительная роль авианосцев в прикрытии океанских конвоев: палубная авиация могла вести эффективное патрулирование, обнаруживать и топить подводные лодки противника на значительной дистанции от конвоя, перехватывать и уничтожать разведывательные самолеты, отражать атаки бомбардировщиков и торпедоносцев. Авианосцы продемонстрировали себя чрезвычайно ценным средством проведения десантных операций, обеспечивая для авиации минимальное время реагирования. Были отработаны первые элементы стратегических ударов с авианосцев вглубь суши для взаимодействия с армией и ударов по стратегическим тылам противника (показательна в этом плане операция «Драгун»)<ref>History of United States Naval Operations in World War II, vol.11 "The Invasion of France and Germany, 1944–1945" Morison S.E., 1947</ref> | |||

| + | ||||

| + | === Авианосная стратегия в послевоенные годы === | |||

| + | В первые послевоенные годы, авианосная стратегия не претерпела значимых изменений. Но с развитием ядерного оружия и управляемых видов вооружения, концепции применения авианосцев вновь были пересмотрены. Роль тяжелых артиллерийских кораблей (линкоров и тяжелых крейсеров) в морских боях окончательно сошла на нет, ввиду их полной беззащитности перед управляемыми бомбами и ядерным оружием палубной авиации. До появления в середине 1950-х зенитных управляемых ракет, авианосец был единственным средством обеспечения боевой устойчивости флота. (С другой стороны управляемые ракеты стали главным оружием неавианосных боевых кораблей.) | |||

| + | ||||

| + | Возможность использования авианосцев как носителей ядерного оружия была реализована в флоте США. Для этой цели был создан особый, не имеющий аналогов в других флотах класс палубных стратегических бомбардировщиков (North American AJ Savage, Douglas A-3 Skywarrior). Целью авианосцев в случае конфликта с применением ядерного оружия было быстро концентрировать у побережья противника локально превосходящие силы авиации, и наносить стратегические удары по его тыловым и военным объектам. Значение авианосцев как оружия войны за господство на море несколько снизилась (так как в 1950-х ни одна враждебная США держава не обладала океанским флотом). | |||

| + | ||||

| + | Положение изменилось только в 1960-х. Появление подводных лодок с баллистическими и крылатыми ракетами (в том числе первых атомных), усиление береговой и ракетоносной авиации СССР сделало значение авианосцев в нанесении стратегических ударов второстепенным. В то же время, усиление надводного и подводного флотов СССР, а также его дальней авиации, вновь вернуло традиционную роль авианосцев — удержание господства в воздухе на море путем развертывания авиагрупп в любой точке мирового океана, защита кораблей от ударов авиации противника, уничтожение авиаударами надводных кораблей и береговых объектов противника, обеспечение действий противолодочных сил и защита своих подлодок от противолодочных сил противника. | |||

| + | ||||

| + | Претерпевали значительные изменения на протяжении развития этой доктрины и боевые единицы ВМФ. На эти изменения оказывали влияние главным образом локальные войны и конфликты второй половины XX века, а также политика и соглашения государств, владеющих авианосцами и строящими их. | |||

| + | ||||

| + | В военных конфликтах во Вьетнаме, при блокаде Кубы, в конфликтах в Косово и в Персидском заливе авианосцы действовали в составе авианосных групп, включающих несколько авианосцев или авианесущих крейсеров, корабли сопровождения и вспомогательные военные суда. | |||

| + | ||||

| + | Сегодня авианосцы, пожалуй, самые универсальные — поистине многоцелевые — и дорогие боевые единицы, оснащённые помимо основного оружия, — палубной авиации, — ракетным, пушечным вооружением, способные решать универсальные задачи, но главное — обеспечивать необходимое преимущество — поддержку и завоевания превосходства в воздухе сначала на острие наступления наземных войск, а затем и во всей зоне конфликта. Основным преимуществом авианосца в сравнении с наземными аэродромами является его высокая мобильность, что позволяет авианосцам сконцентрировать в конкретной точке превосходящие силы авиации быстрее, чем противник сумеет передислоцировать свои авиачасти на наземных базах. | |||

| + | ||||

| + | Авианосцы являются одной из главных составляющих военной мощи США с позиции их применения в составе сил ядерного сдерживания и ракетной безопасности, являясь также важным звеном в теориях и реальных планах возможных конфликтов с применением ядерных вооружений. | |||

| == См. также == | == См. также == | |||

| + | ||||

| + | * [[Список авианесущих кораблей]] | |||

| + | * [[Стартовая катапульта]] | |||

| + | ;исторические разновидности авианосецев: | |||

| + | * [[Аэростатоносец]] | |||

| + | * [[Гидроавианосец]] | |||

| + | * [[Воздушный авианосец]] | |||

| + | * [[Подводный авианосец]] | |||

| + | * [[Торговый авианосец]] | |||

| + | * [[Эскортный авианосец]] | |||

| + | ;дополнительно: | |||

| + | * [[Корабль]] | |||

| + | * [[Воздушное судно]] | |||

| + | ** [[Аэростат]] | |||

| + | ** [[Самолёт]] | |||

| + | *** [[Гидросамолёт]] | |||

| + | ** [[Вертолёт]] | |||

| + | ** [[Конвертоплан]] | |||

| + | * [[Катапультирование ботинок]] | |||

| + | * [[Палец (на авианосце)]] | |||

| + | ||||

| == Примечания == | == Примечания == | |||

| ? | == Литература | + | ||

| ? | [[ | + | {{примечания|2}} | |

| + | ||||

| + | == Литература == | |||

| + | ||||

| + | * {{книга | |||

| + | |автор = Балакин С.А., Дашьян А.В., Морозов М.Э. | |||

| + | |заглавие = Авианосцы Второй мировой | |||

| + | |место = М | |||

| + | |издательство = Коллекция, Яуза, ЭКСМО | |||

| + | |год = 2006 | |||

| + | |isbn = 5-699-17428-1 | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | |автор = Бешанов В.В. | |||

| + | |заглавие = Энциклопедия авианосцев | |||

| + | |место = Мн—М | |||

| + | |издательство = Харвест—АСТ | |||

| + | |год = 2001 | |||

| + | |isbn = 5-17-012485-6 | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | |автор = Доценко В. Д. | |||

| + | |заглавие = Флоты в локальных конфликтах второй половины XX века | |||

| + | |место = М, СпБ | |||

| + | |издательство = АСТ, Terra Fantastica | |||

| + | |год = 2001 | |||

| + | |isbn = 5-17-005627-3 | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | |автор = Каторин Ю. Ф. | |||

| + | |заглавие = Авианосцы | |||

| + | |место = СпБ | |||

| + | |издательство = Галея-Принт | |||

| + | |год = 2010 | |||

| + | |isbn = 978-5-8172-0144-4 | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | |автор = Полмар Н. | |||

| + | |заглавие = Авианосцы. Т. II | |||

| + | |место = М | |||

| + | |издательство = АСТ | |||

| + | |год = 2001 | |||

| + | |isbn = 5-17-010943-1 | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | |заглавие = Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1946 | |||

| + | |место = London | |||

| + | |издательство = Conway Maritime Press | |||

| + | |год = 1980 | |||

| + | |isbn = 0-85177-146-7 | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | |заглавие = Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1947—1995 | |||

| + | |место = Annapolis, Maryland, U.S.A. | |||

| + | |издательство = Naval Institute Press | |||

| + | |год = 1996 | |||

| + | |isbn = 978-155-75013-25 | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | |автор = Fontenoy P. | |||

| + | |заглавие = Aircraft Carriers. An illustrated history of their impact | |||

| + | |место = Santa Barbara, USA | |||

| + | |издательство = ABC-CLIO | |||

| + | |год = 2006 | |||

| + | |isbn = 1-85109-573-X | |||

| + | }} | |||

| + | * {{книга | |||

| + | |заглавие = Jane's Fighting Ships, 2004—2005 | |||

| + | |место = London | |||

| + | |издательство = Jane's Information Group | |||

| + | |год = 2004 | |||

| + | |isbn = 0-7106-2623-1 | |||

| + | }} | |||

| + | == Ссылки == | |||

| + | * [https://lenta.ru/articles/2006/11/22/carrier/ Крылья над морем, часть 1, статья Lenta.ru] | |||

| + | * [https://lenta.ru/articles/2006/11/28/carrier/ Крылья над морем, часть 2, статья Lenta.ru] | |||

| + | * [https://lenta.ru/articles/2007/07/12/carrier/ Крылья над морем, часть 3, статья Lenta.ru] | |||

| + | * [https://www.paralay.com/atakr.html Перспективный авианесущий крейсер] | |||

| + | * [https://www.rosbalt.ru/2007/06/26/300170.html Авианосная морская мощь] | |||

| + | * [https://youtube.com/watch?v=M7Yd_T_vV3w Видеопередача «Авианосцы»] из серии «Военное дело». Американские Nimitz, французский Charles-de-Gaulle, британский Invincible, итальянский Giuseppe Garibaldi. | |||

| + | * [https://webrest.ru/otdih/nauka/148-avianosec.html Затопление авианосца Oriskany] | |||

| + | * [https://www.aviaship.info Авианосцы и их вооружение] | |||

| + | * [https://lodki.pro/2012/10/avianosec/ Авианосец - ударная сила] | |||

| + | * [https://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/17-45/ns/avia/list.htm проект Подводного Авианосца Базилевского] | |||

| + | * [https://newsru.com/world/21mar2005/avianosec.html В США на дне океана найден гигантский японский подводный авианосец] | |||

| + | * [https://rbase.new-factoria.ru/pub/china-avia/china-avia.shtml Китайский авианосец: история обретения и перспективы развития] Ведерников Ю. В. Опубликовано 04/24/2010 | |||

| + | * [https://www.izvestia.ru/news/491809 Как Китай собрал свой авианосец из российских и украинских компонентов] Дмитрий Литовкин. Опубликовано 09/06/2011 | |||

| + | * [https://www.las-arms.ru/index.php?id=202 Описание авианосцев, конструктивные отличия, история создания и боевого применения] | |||

| + | * [https://gridder.ru/technologies/avianosec-istorija-i-perspektivy-moshhnejshego-segmenta-voennogo-flota/ Авианосец: история и перспективы мощнейшего сегмента военного флота] | |||

| + | ||||

| + | [[Категория:Классы кораблей]] | |||

| [[Категория:Авианосцы]] | [[Категория:Авианосцы]] | |||

| + | [[Категория:История]] | |||

Версия 16:40, 4 августа 2014

Этот раздел не заполнен. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив этот раздел.

Авиано́сец — класс военных кораблей, основной ударной силой которых является палубная авиация.

Авианосцы располагают полётной палубой и другими средствами обеспечения взлёта и посадки самолётов, а также ангарами, техническими средствами обслуживания и заправки авиатехники, средствами управления и обеспечения полётов.

Возглавляя авианосные ударные группы, авианосцы являются высокоманёвренными боевыми единицами, позволяющими быстро концентрировать значительные силы в любой точке Мирового Океана.

Содержание

Классификация

Исторические классы

Тяжёлый авианосец — авианосец, рассчитанный на ношение 70-100 летательных аппаратов. После Второй Мировой слился с классами «линейный авианосец» и «быстроходный авианосец» в единую группу суперавианосцев.

Эскортный авианосец — подкласс легкого авианосца, представляющий собой легкий авианосец построенный на базе и по технологиям гражданского кораблестроения. Часто перестраивались из торговых судов или танкеров. Отличием от легкого авианосца была низкая скорость, малая живучесть и сравнительно небольшая авиагруппа. Предназначались в первую очередь для прикрытия конвоев от воздушного нападения, развертывания непрерывного противолодочного патрулирования вдали от береговых баз и усиления прикрытия районов десантных операций.

Быстроходный авианосец — выделяемый военно-морскими теоретиками 1930—1940 гг. класс авианосцев, обладающих скоростью, сравнимой со скоростью крейсеров и предназначенный для совместного оперирования с быстроходными соединениями. Ко Второй мировой войне практически все неэскортные авианосцы, за редкими исключениями (французский «Беарн», британские «Игл» и «Аргус», японский «Хосё») относились к быстроходным. В связи с полным исчезновением из флотов небыстроходных авианосцев (за исключением эскортных) класс с окончания Второй Мировой не применялся.

Линейный авианосец (англ. battlecarrier) — выделяемый некоторыми историками подкласс авианосцев, обладавших высокой живучестью, и приспособленных к активному выдерживанию атак противника (зачастую в ущерб авианосным функциям). К линейным авианосцам относятся британские авианосцы с бронированой полетной палубой класса «Иластриес» и японский «Тайхо». С повышением живучести авианосцев как таковых, класс слился с обычными авианосцами.

Вспомогательный авианосец — класс кораблей, предназначавшихся для вспомогательных функций — доставки на передовую запасных самолетов, обучения экипажей. К таким относятся британский «Уникорн» и японский «Синано».

Учебный авианосец — специфический класс кораблей, используемых для обучения летчиков морской авиации. Устаревшие авианосцы часто переводились в разряд учебных. Известны только два авианосца, построенных специально как учебные — американские USS Wolverine и USS Sable, перестроенные в 1942 году из колесных паромов на Великих Озерах. Эти авианосцы претендуют также на звания единственных в истории колесных авианосцев и единственных в истории пресноводных авианосцев.

Катапультный корабль (CAM-ship) — специфический класс в ВМВ авианосцев, рассчитанных только на взлет колесных самолетов. Посадка предполагалась на береговые аэродромы, либо на воду. Создавались как примитивная форма эскортных авианосцев, способная решить проблему отражения самолетов-разведчиков от конвоев (пусть даже ценой потери истребителя). Применялись в ВМС Великобритании. В ВМС Италии и Японии делались попытки переоснащения крейсеров в крупные катапультные корабли («Больцано») для решения проблемы недостаточной дальности истребителей берегового базирования.

Торговый авианосец (MAC-ship) — специфический класс в ВМФ Великобритании торговых кораблей, оснащенных полетной палубой для ношения летательных аппаратов прикрытия. Не имели ангара, несколько истребителей базировались прямо на палубе. Использовался примерно в той же роли, что и эскортный авианосец, но в отличие от него предназначался также для перевозки грузов.

Десантный авианосец — специфический класс авианосцев японской армии, создававшихся для проведения и прикрытия десантных операций. Представляли собой авианосцы, предназначенные для старта армейских самолетов (посадка предполагалась на береговые аэродромы). Являлись результатом глубоких противоречий армии и флота, не позволявших надеяться на содействие флотских авианосцев в армейских десантных операциях. Представляют собой в определенном смысле подкласс CAM-кораблей.

История

Первые авианосцы

Юджин Эли сразу после взлёта с палубы USS Birmingham (CL-2) |

Первыми кораблями, несущими авиацию, можно фактически назвать аэростатоносцы XIX и начала XX века. В связи с ограниченностью возможностей аэростатов, они применялись главным образом в разведывательных целях (отдельные попытки использовать аэростаты для бомбардировок трудно назвать успешными). Позднее, многие из построенных в начале XX века аэростатоносцев были переоборудованы для несения гидросамолётов.

Развитие авиации в начале XX века заставило морские ведомства различных стран обратить внимание на возможность применения самолётов в морском военном деле. Первоначально самолёты рассматривались как разведчики, однако вскоре по мере развития самолетостроения и улучшения характеристик летных машин стал ясен потенциал бомбардировочной и торпедоносной авиации.

Общие черты концепции авианосцев были предложены в докладе военно-морского атташе США во Франции в 1908 году.[1]. Более детально концепция авианосцев была описана в книге Клемана Адэра «L’Aviation Militaire», изданной в 1909 году.[1]

Первый взлёт с палубы совершил 14 ноября 1910 американец Юджин Б. Эли с борта лёгкого крейсера «Бирмингем» (англ. USS Birmingham (CL-2)). Это стало возможно благодаря установленной на носу судна взлётной платформе. Через два месяца, 18 января 1911 года, он же совершил посадку на борт броненосного крейсера «Пенсильвания» (англ. USS Pennsylvania). Специально для этого была смонтирована деревянная взлётная палуба, с которой лётчик вскоре после успешной посадки снова взлетел.

Первым настоящим авианосцем (правда, несущим гидросамолёты) являлся британский авианосец HMS Ark Royal, который был принят на вооружение в 1915 году. Корабль участвовал в Первой мировой войне и проводил бомбардировки турецких позиций.

Весьма экстравагантным проектом стал британский HMS Furious — большой лёгкий крейсер, по проекту должен был быть оснащён двумя 457-мм башенными орудиями, однако, ещё на стапеле передняя башня «Фьюриеса» была снята и вместо неё была смонтирована полётная палуба. Получившийся гибрид оказался неудачным, так как полётная палуба хоть и была достаточна для взлёта, тем не менее она была слишком мала для удачной посадки самолёта на авианосец. Поэтому корабль был перестроен и оснащён дополнительной 100-метровой «посадочной» палубой, располагавшейся позади надстроек. После чего выяснилось, что посадке самолёта на движущийся авианосец теперь мешают … воздушные вихри от палубной надстройки и дымовой трубы. И потому при постройке британского HMS Argus, перестроенный из итальянского пассажирского лайнера Conte Rosso, вообще отказались от каких-либо надстроек оборудовав его большой плоской палубой, радикально решив проблему посадки самолёта на авианосец. Однако, эксплуатация выявила необходимость наличия хоть какой-то надстройки несущей как командный мостик, так и посты наблюдения и средства связи. Потому, уже после войны, при постройке авианосцев HMS Eagle и HMS Hermes, было решено установить по правому борту специальную надстройку островного типа[2]. Тем не менее, в связи с сомнениями адмиралтейства при очередной перестройке HMS Furious, убрав все надстройки не стали устанавливать «остров». И только спустя 15 лет, остров на HMS Furious всё же был установлен.[3] Не имели этой надстройки также американский USS Langley, японский «Хосё», а также целый ряд эскортных авианосцев.

Особым типом авианесущих кораблей являлись плавучие базы гидросамолётов, авиаматки, классифицировавшиеся в разных флотах как авиатендеры или гидроавианосцы. Данный тип кораблей мог обеспечить перемещение и взлёт гидросамолётов, но не обеспечивал их посадку, вследствие чего самолёты садились на воду и впоследствии поднимались на борт судна кранами.

Самый первый авианосец во флоте Российской империи появился 19 ноября 1904 года, им стал аэростатоносец «Русь», купленный на пожертвования графа Строганова в Германии. «Русь» нёс на борту 8 аэростатов и 1 сферический воздушный шар. Аэростатоносец «Русь» так и не принял участия в Русско-японской войне, а вскоре после поражения у Цусимы, он и вовсе был продан «за ненадобностью». Через несколько лет, в 1909 году капитан корпуса корабельных инженеров Л. Мациевич, выступил в Петербурге с докладом о необходимости создания авианосцев, а затем через полгода предложил проект строительства авианосца на 25 аэропланов, с проведением предварительных опытов на одном из эсминцев. Весной 1910 года подполковником К. Конкоткиным, был предложен гораздо более дешёвый проект по переделке устаревшего корабля «Адмирал Лазарев», в настоящий авианосец с полётной палубой и ангаром. И хотя оба проекта не были отвергнуты, проект Мациевича был отправлен в архив после его гибели в авиакатастрофе осенью 1910. А проект Конокоткина, получив первоначальное одобрение, был закрыт после его перевода на Амурскую Флотилию, с формулировкой «Дело производством само собой прекращено». Тем не менее с началом Первой мировой войны, морское ведомство вновь вспомнило об авианосцах, но поскольку строить настоящие авианосцы было уже слишком поздно, то было принято решение переоборудовать пароходы «Императрица Александра», «Император Александр I», «Император Николай I», «Румыния» в гидроавианосцы, а также дополнить вооружение крейсера «Алмаз гидропланом. «Императрица Александра» была сразу переименована в «Орлицу», а «Император Александр I» и «Император Николай I» были переименованы в «Республиканец» и «Авиатор» после Февральской Революции. Все эти гидроавианосцы (включая и крейсер «Алмаз) успели принять активное участие в войне.[4]

Авианосцы в период между мировыми войнами

Во время Первой мировой войны и в течение нескольких лет после её окончания в авианосцы были перестроены различные военные корабли, например, линейные крейсеры HMS Courageous, HMS Glorious, HMS Furious и линкор «Альмиранте Кохрейн» (авианосец «Игл») в ВМС Великобритании, линкор «Беарн» в ВМС Франции (авианосец «Беарн»), линейные крейсера «Лексингтон» и «Саратога» в ВМС США, линейный крейсер «Акаги» и линкор «Кага» в Японии. Одной из причин подобных перестроек линкоров в авианосцы, явился Вашингтонский договор, резко ограничивший как ТТХ линкоров, так и их количество, вследствие чего не оставалось иного выбора как либо переделать «лишний» линкор в авианосец либо отдать его на слом[1]. Что любопытно, американцы и японцы при перестройке тяжёлого корабля (линейного крейсера или линкора) в авианосец старались сохранить тяжёлое вооружение устанавливая его в башни и бортовые казематы. Таким образом, например, американский тяжёлый авианосец «Лексингтон» нёс восемь 203-мм орудий, а японский «Акаги» десять 203-мм орудий, соответствуя по калибру тяжёлым крейсерам. Данный калибр был максимальным, разрешенным авианосцам Вашингтонской Конференцией. В определенном плане это было связано с доктриной применения больших быстроходных авианосцев США и Японии 1920-ых, которые рассматривались как часть крейсерского авангарда: вероятность прямого столкновения с противником рассматривалась как высокая.

В межвоенные годы предпринимались также попытки постройки авианосцев на основе подводных лодок (подводные авианосцы), а также на базе дирижаблей и стратегических бомбардировщиков (воздушные авианосцы).

Что касается СССР, то в годы гражданской войны применялся эрзац-авианосец «Коммуна», представлявший собой переделанную баржу на которую погрузили несколько гидросамолётов.[5]

Авианосцы во Вторую мировую войну

К началу Второй мировой войны следующие страны имели авианосцы:

- Великобритания:

- В строю: «Аргус», «Корейджес», «Глориес», «Фьюриес», «Игл», «Гермес», «Арк Ройал»

- На стапеле: шесть, типа «Илластриес».

- Франция:

- В строю: «Беарн»

- США:

- В строю: авиатранспорт «Лэнгли», «Лексингтон», «Саратога», «Уосп», «Энтерпрайз», «Йорктаун», «Хорнет», «Рейнджер»

- Япония:

Германия имела строящийся авианосец «Граф Цеппелин», но в боевых действиях он участия так и не принял, а палубные самолёты для него так и не были созданы. Италия не имела авианосцев в составе действующего флота и в течение войны не завершила постройкой ни один проект.

Что касается СССР, то в составе ВМФ СССР не было ни одного авианосца на базе корабля, но зато имелось пять воздушных авианосцев проекта «Звено» — приписанных к ВМФ, а не ВВС, и представлявших собой тяжёлый бомбардировщик ТБ-3, несущий вместо бомб истребители И-16. Все пять авианосцев успели принять участие в боях 1941 года, но из-за превосходства Мессершмиттов над И-16 в воздушном бою, использование авианосцев к концу года сошло на нет. Тем не менее, первые успехи авианосцев в августовских боях 1941 года, вдохновили адмирала Кузнецова на запрос о постройке новых авианосцев (в запросе было отказано в пользу ВВС, также остро нуждавшейся в бомбардировщиках и истребителях). В дальнейшем, до конца войны в СССР не было построено ни одного морского, ни воздушного авианосца[6].

Помимо надводных авианосцев строились также подводные, наибольшую активность в этой области проявила Япония, имевшая три типа авианесущих подводных лодок, крупнейшим из которых являлся тип I-400, несущий три гидросамолёта Aichi M6A1 Seiran. Японские подводные авианосцы провели единственную в истории авиационную бомбардировку территории США, сбросив несколько зажигательных бомб в надежде вызвать лесные пожары на тихоокеанском побережье.

Начальный период Второй мировой войны стал важной вехой в практическом применении авианосцев. Уже 17 сентября 1939 года подводная лодка отправила на дно британский «Корейджес». Следующим погиб однотипный «Глориес», расстрелянный вместе с двумя эсминцами эскорта немецкими линкорами «Шарнхорст» и «Гнейзенау». Эти инциденты наглядно показали, что авианосец уязвим без соответствующего боевого охранения. Но последующие операции - например, атака Таранто, проведенная всего одним авианосцем и завершившаяся выведением из строя трех итальянских линкоров - продемонстрировали широкие возможности авианосцев и уязвимость кораблей без авиационной поддержки. Последующая гибель британского "Соединения Z" у берегов Куатана под атаками японской береговой авиации наглядно показала, что даже современные военные корабли не могут противостоять воздушным атакам, если не защищены истребительной авиацией.

В начале Второй мировой войны, в связи с нехваткой полноценных авианосцев, ВМС Великобритании и ВМС Нидерландов начали применять обычные торговые суда, переделанные в торговые авианосцы и катапультные авианесущие транспорты. Однако, после вступления в войну США на американских верфях для собственных нужд и для нужд союзных флотов было построено большое количество эскортных авианосцев на базе танкеров и сухогрузов.

Япония также вела переделки, например линкор «Синано», однотипный с «Ямато» и «Мусаси», был ещё на стапеле переделан в «авианосец подскока», получив лётную палубу, но не имея при этом достаточно больших ангаров и других систем, необходимых для поддержки сопоставимой с другими авианосцами самолётной группы. Старые линкоры «Исе» и «Хиуга» получили вместо кормовых артиллерийских башен ангары на 22 гидросамолёта, которые должны были запускаться с катапульт. Эти корабли также предполагалось использовать для ПВО, для чего на крышах ангаров были установлены пусковые установки неуправляемых зенитных ракет, но практика показала полную их бесполезность.

Во Второй мировой войне японские и американские авианосцы уже играли ведущую роль в тихоокеанских сражениях. Например, знаменитая атака на Пёрл-Харбор была произведена с помощью пикирующих бомбардировщиков, дислоцированных на шести японских авианосцах. На фоне столь впечатляющего применения авианосцев, состоявшаяся через полгода (8 мая 1942) в Коралловом море первая дуэль авианосцев (без участия кораблей другого типа), прошла почти незамеченной.

Списанные авианосцы

Авианосцы, завершившие свой срок службы, иногда находят другое применение. Так, например, авианосец ВМС США «Хорнет» (англ. USS Hornet) стал кораблем-музеем в городе Аламида. В 2004 году авианосец США «Мидуэй», последней операцией которого была «Буря в пустыне», стал кораблем-музеем в городе Сан-Диего.

Авианосец «Минск» был продан Китаю в 1995 году и переоборудован в парк развлечений «Мир Минска» в городе Шэньчжэнь, КНР. Авианосец «Киев» в 1996 году также был продан Китаю и переоборудован в парк развлечений в городе Тяньцзинь, КНР.

Авиано́сцы-музе́и[7]

| Авианосец | Страна | Место экспозиции |

|---|---|---|

| «Йорктаун» | |

Маунт-Плезант, шт. Юж. Каролина, США. |

| «Интрепид» | |

Нью-Йорк, США. |

| «Хорнет» | |

Аламеда, шт. Калифорния, США. |

| «Лексингтон» | |

Корпус-Кристи, шт. Техас, США. |

| «Мидуэй» | |

Сан-Диего, шт. Калифорния, США. |

| «Киев» | |

Тяньцзинь, КНР. |

| «Минск» | |

Шэньчжэнь, КНР. |

| «Викрант» | |

Мумбаи, Индия. |

Устаревшие, но не выработавшие ресурс авианосцы передаются или продаются другим странам. Так, российский «Адмирал Горшков» был передан Индии (на условиях оплаты его модернизации и закупки партии палубных истребителей; в настоящий момент находится в строю под названием «Викрамадитья»), французский «Фош» был продан Бразилии и находится в строю под названием «Сан-Паулу».

Технические характеристики

Корпус

Корпус типичного авианосца имеет длину от 182 до 342 метров и осадку до 12 метров. Корпус выполнен из стали, толщина которой может быть несколько сантиметров. Живучесть корпуса достигается за счёт водонепроницаемых переборок и палуб. Для обеспечения необходимой площади полётной палубы и ангаров, корпус над ватерлинией значительно увеличивается в ширину, что придаёт авианосцу его характерный облик. Под полётной палубой расположены объёмные ангары, в которых хранятся и ремонтируются самолёты и вертолёты. Перемещение летательных аппаратов между палубами происходит посредством специальных подъёмников, количество которых может достигать четырёх (на крупных авианосцах). Ниже ангаров расположены машинные отделения и прочие служебные помещения. Для того, чтобы обеспечить максимально возможную полезную площадь полётной палубы, командный мостик, антенны и радарные установки размещаются на так называемом «острове», единственном возвышении над палубой. «Остров», как правило, располагается по правому борту. Прочее оборудование располагается по бокам корпуса ниже уровня полётной палубы. Для увеличения количества летательных аппаратов на борту, часть из них находится не в ангарах, а непосредственно на палубе.

Полётная палуба

Существует две основные конфигурации полётной палубы (еще одна ныне не встречается).

Плоская полётная палуба

Из находящихся в настоящее время в строю плоскую полётную палубу имеют все американские авианосцы (типов «Энтерпрайз» и «Нимиц»), французский авианосец «Шарль де Голль» и бразильский авианосец «Сан-Паулу» (французской постройки). Эти авианосцы предназначены для базирования самолётов горизонтального взлёта и для подъёма их в воздух используют паровые катапульты. Количество катапульт на американских авианосцах — 4, на французском и бразильском авианосцах — по 2.

Два авианосца - российский «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и однотипный китайский «Ляонин» не использует катапульты для самолётов горизонтального взлёта. Вместо этого они используют стартовый трамплин, что объясняется использованием с них самолетов только с высокой тяговооруженностью.

Плоскую полётную палубу имеют также авианесущие десантные корабли, рассчитанные на базирование вертолётов и самолётов вертикального взлёта.

Полётная палуба с трамплином

Данный тип полётной палубы характерен для авианосцев, вооружённых самолётами вертикального и укороченного взлёта и посадки (СВВП). Для увеличения стартовой массы самолётов, на авианосцах данного типа практикуют взлёт после короткого разбега. В результате чего самолёт экономит горючее по сравнению с вертикальным взлётом и способен взять большую массу топлива и вооружения. Ввиду того, что посадочная скорость СВВП невелика, какие-либо дополнительные приспособления для торможения отсутствуют. Взлётная и посадочная полосы объединены между собой. Данный тип полётной палубы характерен для авианосцев флотов Великобритании, Индии, Италии, Испании, Таиланда и России.

Российский «Адмирал Кузнецов» и однотипный китайский «Ляонин» стоят среди авианосцев трамплиного взлёта несколько особняком. На них базируются самолёты укороченного взлёта Су-33, МиГ-29К, которые благодаря высокой тяговооружённости способны взлетать с короткой полосы без использования катапульты. Подобная организация полётов, однако, не является полноценной заменой катапультам, так как исключает возможность взлёта самолётов с низкой тяговооружённостью (например, самолётов ДРЛО). Особенностью российского и китайского авианосцев является также угловая посадочная палуба и тросовый аэрофинишёр, отсутствующие у других трамплинных авианосцев.

Многоуровневая полетная палуба

Ныне не встречающийся вид полетной палубы, характерный для авианосцев 1920-1930-х годов. Представлял собой короткую взлетную палубу в носовой части корпуса (или стартовую площадку в передней части ангара) и использующуюся в основном для посадки летную палубу поверх ангара.

Подобные системы были задействованы на японских авианосцах «Акаги» и «Кага» (оба яруса ангара имели собственные стартовые площадки в передней части и посадочную палубу поверх верхнего ангара), британские авианосцы «Глориес», «Корейждес» и «Фуриес» (перед ангаром имелась короткая взлетная площадка). Аналог подобной системы — катапульту для старта из ангара через бортовое окно — имели первые авианосцы серии «Эссекс».

Теоретическими преимуществами подобной схемы была возможность разделить взлет и посадку самолетов и не загромождать взлетные палубы только что приземлившимися машинами. Предполагалось также, что за счет возможности одновременного старта с двух палуб, авианосец сможет значительно быстрее поднять по тревоге свою авиагруппу (что было чрезвычайно актуально до появления радаров, когда дистанция обнаружения самолетов противника была небольшой)

Практика применения показала несовершенство этой схемы (основной причиной была недостаточная длина посадочной палубы), и ее опасность для пилотов. Развитие палубной авиации и появление более тяжелых самолетов требовало удлинения любой ценой летной палубы. К середине 1930-х практически все авианосцы с полетными палубами многоуровневого класса были переоборудованы в обычные авианосцы.

Силовые установки

Этот раздел не заполнен. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив этот раздел.

Соединения

Авианосная ударная группа

Сам по себе авианосец очень уязвим, поэтому всегда действует с кораблями прикрытия. Флагманом группы будет авианосец, помимо него в группу входят дивизион ПВО, дивизион противолодочной обороны, одна-две многоцелевых подлодки и суда снабжения.

Авианосное ударное соединение

Этот раздел не заполнен. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив этот раздел.

Стратегия и тактика боевого применения

Стратегии применения авианосцев до 2-й мировой

Исходными целями, ставившимися перед гидроавианосцами и авианосцами в первый период их появления была в первую очередь, воздушная разведка для соединений линкоров и крейсеров, а также их истребительное прикрытие от атак базовой авиации. Особенности доктрины применения авианосцев не были ясны в полной мере. Только в 1920-х годах ВМС США впервые провели исследования возможности осуществления с авианосцев воздушных нападений на наземные объекты и военные корабли.

Появление в 1920-1930-х крупных быстроходных авианосцев, перестраивавшихся из недостроенных линкоров и линейных крейсеров (в США — «Лексингтон» и «Саратога», в Японии — «Акаги» и «Кага»), сделало возможным эксперименты с базированием на авианосцах больших отрядов крупных самолетов, и резко увеличило возможности авианосной авиации. В этот период впервые появились доктрины быстроходных авианосных соединений, способных наносить удары по береговым объектам и военным кораблям большими отрядами авиации, и уходить от преследования более медлительных линкоров противника.

Авианосная стратегия в период Второй Мировой

Вторая мировая война привела к установлению лидирующей роли авианосцев как морских единиц, потеснив тяжелые артиллерийские корабли (линкоры и крейсеры). Особую роль в этом сыграл японский Объединённый флот, первым развивший доктрину боевого применения авианосцев в противовес традиционной доктрине боя линкоров.

Атаки с авианосцев на Пёрл-Харбор и Таранто, авианосные сражения в Коралловом Море и при Мидуэе, позднее — в Филиппинском Море и в заливе Лейте доказали решающее превосходство авианосцев в дальности эффективного нанесения ударов, скорости перемещения и боевой мощи над тяжелыми артиллерийскими кораблями. Хотя ряд случаев потопления авианосцев надводными кораблями имел место, но это были именно эксцессы, явившиеся следствием или ошибок тактики применения авианосцев или специфической ситуации. Было продемонстрировано, что тяжелые артиллерийские корабли - линкоры и крейсера - без воздушного прикрытия или с недостаточным воздушным прикрытием, не в состоянии противостоять палубной авиации.[8]

В ходе Второй Мировой, была отработана и дополнена концепция применения авианосцев как против флота, так и против берега. Практика опровергла многие довоенные утверждения, как к примеру, невозможность авианосных ударов против сильных военно-воздушных баз (предполагалось, что палубная авиация априори уступает береговой — хотя бы численно). Удары японской палубной авиации по Пёрл-Харбору и американской палубной авиации по Рабаулу и Маршаловым Островам в 1943—1944 продемонстрировали, что благодаря возможности быстрого перемещения объединения ударные группы, авианосцы могут концентрировать против береговых баз подавляющие количество авиации и атаковать внезапно, создавая локальное превосходство в воздухе.

Также была доказана значительная роль авианосцев в прикрытии океанских конвоев: палубная авиация могла вести эффективное патрулирование, обнаруживать и топить подводные лодки противника на значительной дистанции от конвоя, перехватывать и уничтожать разведывательные самолеты, отражать атаки бомбардировщиков и торпедоносцев. Авианосцы продемонстрировали себя чрезвычайно ценным средством проведения десантных операций, обеспечивая для авиации минимальное время реагирования. Были отработаны первые элементы стратегических ударов с авианосцев вглубь суши для взаимодействия с армией и ударов по стратегическим тылам противника (показательна в этом плане операция «Драгун»)[9]

Авианосная стратегия в послевоенные годы

В первые послевоенные годы, авианосная стратегия не претерпела значимых изменений. Но с развитием ядерного оружия и управляемых видов вооружения, концепции применения авианосцев вновь были пересмотрены. Роль тяжелых артиллерийских кораблей (линкоров и тяжелых крейсеров) в морских боях окончательно сошла на нет, ввиду их полной беззащитности перед управляемыми бомбами и ядерным оружием палубной авиации. До появления в середине 1950-х зенитных управляемых ракет, авианосец был единственным средством обеспечения боевой устойчивости флота. (С другой стороны управляемые ракеты стали главным оружием неавианосных боевых кораблей.)

Возможность использования авианосцев как носителей ядерного оружия была реализована в флоте США. Для этой цели был создан особый, не имеющий аналогов в других флотах класс палубных стратегических бомбардировщиков (North American AJ Savage, Douglas A-3 Skywarrior). Целью авианосцев в случае конфликта с применением ядерного оружия было быстро концентрировать у побережья противника локально превосходящие силы авиации, и наносить стратегические удары по его тыловым и военным объектам. Значение авианосцев как оружия войны за господство на море несколько снизилась (так как в 1950-х ни одна враждебная США держава не обладала океанским флотом).

Положение изменилось только в 1960-х. Появление подводных лодок с баллистическими и крылатыми ракетами (в том числе первых атомных), усиление береговой и ракетоносной авиации СССР сделало значение авианосцев в нанесении стратегических ударов второстепенным. В то же время, усиление надводного и подводного флотов СССР, а также его дальней авиации, вновь вернуло традиционную роль авианосцев — удержание господства в воздухе на море путем развертывания авиагрупп в любой точке мирового океана, защита кораблей от ударов авиации противника, уничтожение авиаударами надводных кораблей и береговых объектов противника, обеспечение действий противолодочных сил и защита своих подлодок от противолодочных сил противника.

Претерпевали значительные изменения на протяжении развития этой доктрины и боевые единицы ВМФ. На эти изменения оказывали влияние главным образом локальные войны и конфликты второй половины XX века, а также политика и соглашения государств, владеющих авианосцами и строящими их.

В военных конфликтах во Вьетнаме, при блокаде Кубы, в конфликтах в Косово и в Персидском заливе авианосцы действовали в составе авианосных групп, включающих несколько авианосцев или авианесущих крейсеров, корабли сопровождения и вспомогательные военные суда.

Сегодня авианосцы, пожалуй, самые универсальные — поистине многоцелевые — и дорогие боевые единицы, оснащённые помимо основного оружия, — палубной авиации, — ракетным, пушечным вооружением, способные решать универсальные задачи, но главное — обеспечивать необходимое преимущество — поддержку и завоевания превосходства в воздухе сначала на острие наступления наземных войск, а затем и во всей зоне конфликта. Основным преимуществом авианосца в сравнении с наземными аэродромами является его высокая мобильность, что позволяет авианосцам сконцентрировать в конкретной точке превосходящие силы авиации быстрее, чем противник сумеет передислоцировать свои авиачасти на наземных базах.

Авианосцы являются одной из главных составляющих военной мощи США с позиции их применения в составе сил ядерного сдерживания и ракетной безопасности, являясь также важным звеном в теориях и реальных планах возможных конфликтов с применением ядерных вооружений.

См. также

- исторические разновидности авианосецев

- Аэростатоносец

- Гидроавианосец

- Воздушный авианосец

- Подводный авианосец

- Торговый авианосец

- Эскортный авианосец

- дополнительно

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Илья Крамник «Крылья над морем»

- ↑ Авианосцы. Выпуск 4: «Рождение авианосца» Г. СМИРНОВ, В. СМИРНОВ, инженеры. Научный консультант напитан III ранга А. ГРИГОРЬЕВ Под редакцией командующего авиацией ВМФ, Героя Советского Союза генерал-полковника авиации А. А. Мироненко, Героя Советского Союза вице-адмирала Г. И. Щедрина. опубликовано в журнале «Моделист-Конструктор» № 01-19821

- ↑ Авианосцы. Выпуск 5: «Выпуск 5: Британские плавучие гаражи» Г. СМИРНОВ, В. СМИРНОВ, инженеры. Научный консультант напитан III ранга А. ГРИГОРЬЕВ Под редакцией командующего авиацией ВМФ, Героя Советского Союза генерал-полковника авиации А. А. Мироненко, Героя Советского Союза вице-адмирала Г. И. Щедрина. опубликовано в журнале «Моделист-Конструктор» № 02-1982

- ↑ Авианосцы. Выпуск 1: «Крылатые моряки России» Г. СМИРНОВ, В. СМИРНОВ, инженеры. Научный консультант напитан III ранга А. ГРИГОРЬЕВ Под редакцией командующего авиацией ВМФ, Героя Советского Союза генерал-полковника авиации А. А. Мироненко, Героя Советского Союза вице-адмирала Г. И. Щедрина. опубликовано в журнале «Моделист-Конструктор» № 10-1981

- ↑ Выпуск 1: Крылатые моряки России «Моделист-Конструктор» № 10, 1981

- ↑

- В. Б. Шавров «История конструкции самолётов в СССР до 1938 г.» (3 изд. 1985) изд. Машиностроение ISBN 5-217-03112-3.

- П. М. Стефановский «Триста неизвестных» Воениздат 1968

- С. В. Иванов «Боевой ишак Сталинских Соколов, часть 3, Война в воздухе 43» 2001