Emden (1925)

| Версия 08:44, 6 сентября 2018 | Версия 10:46, 6 сентября 2018 | |||

| Строка 152: | Строка 152: | |||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

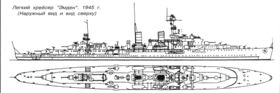

| ? | [[Файл:Продольный разрез Эмдена.jpg| | + | [[Файл:Продольный разрез Эмдена.jpg|450px|thumb|right|Продольный разрез и поперечные сечения корпуса крейсера]] | |

| ● Состоит из 23 водонепроницаемых отсеков. <br /> | ● Состоит из 23 водонепроницаемых отсеков. <br /> | |||

| ● Нумерация отсеков и шпангоутов шла из кормы в нос (традиционно в германском флоте)<br /> | ● Нумерация отсеков и шпангоутов шла из кормы в нос (традиционно в германском флоте)<br /> | |||

| Строка 167: | Строка 167: | |||

| Разделялся 22 главными поперечными переборками, хотя по-старинке только 17 из них доходили до верхней палубы, на 23 водонепроницаемых отсека. Размещение наиболее важных помещений, постов и механизмов в них было следующим: | Разделялся 22 главными поперечными переборками, хотя по-старинке только 17 из них доходили до верхней палубы, на 23 водонепроницаемых отсека. Размещение наиболее важных помещений, постов и механизмов в них было следующим: | |||

| {| class="wiki_table" | {| class="wiki_table" | |||

| ? | | I – жилые помещения и кладовые; <br /> | + | |'''I''' – жилые помещения и кладовые; <br /> | |

| ? | II – румпельное отделение; <br /> | + | '''II''' – румпельное отделение; <br /> | |

| ? | III – ручной штурвал; <br /> | + | '''III''' – ручной штурвал; <br /> | |

| ? | IV-V – погреба кормовой группы орудий ГК; <br /> | + | '''IV-V''' – погреба кормовой группы орудий ГК; <br /> | |

| ? | VI – рулевая машина, погреба 88-мм снарядов, торпедный компрессор; <br /> | + | '''VI''' – рулевая машина, погреба 88-мм снарядов, торпедный компрессор; <br /> | |

| ? | VII – генераторное отделение №1, отделение вспомогательных механизмов, пост живучести, коридор среднего вала; <br /> | + | '''VII''' – генераторное отделение №1, отделение вспомогательных механизмов, пост живучести, коридор среднего вала; <br /> | |

| ? | VIII – турбинное отделение №1; <br /> | + | '''VIII''' – турбинное отделение №1; <br /> | |

| ? | IX – отделение редукторов; <br /> | + | '''IX''' – отделение редукторов; <br /> | |

| ? | Х – турбинное отделение №2; | + | '''Х''' – турбинное отделение №2; | |

| ? | ||ХI-ХIV – котельные отделение №№1-4;<br /> | + | ||'''ХI-ХIV''' – котельные отделение №№1-4;<br /> | |

| ? | ХV – насосная и трансформаторная станции, хранилище боевых частей торпед;<br /> | + | '''ХV''' – насосная и трансформаторная станции, хранилище боевых частей торпед;<br /> | |

| ? | ХVI – центральный пост, центральный артиллерийский пост (впоследствии также погреба 20-мм снарядов);<br /> | + | '''ХVI''' – центральный пост, центральный артиллерийский пост (впоследствии также погреба 20-мм снарядов);<br /> | |

| ? | ХVII-ХVIII – погреба носовой группы орудий ГК, провизионные кладовые, холодильник провизии (в ХVIII отсеке);<br /> | + | '''ХVII-ХVIII''' – погреба носовой группы орудий ГК, провизионные кладовые, холодильник провизии (в ХVIII отсеке);<br /> | |

| ? | ХIХ – генераторное отделение №2, топливный танк;<br /> | + | '''ХIХ''' – генераторное отделение №2, топливный танк;<br /> | |

| ? | ХХ-ХХII – помещения команды, различные кладовые, цепной ящик (в ХХII отсеке), топливные танки;<br /> | + | '''ХХ-ХХII''' – помещения команды, различные кладовые, цепной ящик (в ХХII отсеке), топливные танки;<br /> | |

| ? | ХХIII – боцманские кладовые и форпик | + | '''ХХIII''' – боцманские кладовые и форпик | |

| |} | |} | |||

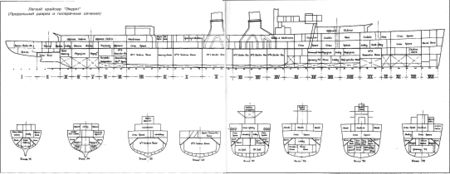

| ? | === | + | [[Файл:Чертежи Эмдена.jpg|300px|thumb|right|Чертеж корпуса лёгкого крейсера "Эмден"]]<p align=justify>'''Надстройки.''' По своей архитектуре «Эмден» в значительной степени повторял прототип, отличаясь только более развитыми надстройками. При традиционно низком для немецких кораблей надводном борте (чуть более 3 м в полном грузу), для обеспечения крейсеру приемлемой мореходности, его снабдили удлиненным полубаком, занимавшим около 35 % длины корпуса – от форштевня до 73-го шпангоута. </p> | |

| ? | + | <p align=justify>'''Боевую рубку''' подняли с палубы полубака на два уровня и сместили дальше в корму, что положительно сказалось на мореходности и сделало мостик более «сухим».</p> | ||

| + | [[Файл:Форштевень Эмдена.jpg|175px|thumb|left|Форштевень]] | |||

| + | <p align=justify>'''Оконечности.''' Очертания кормовой оконечности «Эмдена» полностью копировали «Кельн» (II). Горизонтальная часть ахтерштевня начиналась от шп. 6,5 и имела сечение почти коробчатой формы. Отверстие под баллер («гельмпорт») и выдающийся в корму прилив под пятку руля находились на 7-м шпангоуте. В местах крепления фланцев кронштейнов гребных валов имелись поперечные литые ребра жесткости. От литой части, заканчивавшейся между шп. 11 и 12, ахтерштевень скашивался вниз и переходил у шп. 15 в горизонтальный киль. Форштевень же имел серповидную форму и изготавливался из трех частей: нижняя (высотой 2 м) отливалась, средняя была кованной, а верхняя – набиралась из 12-мм гнутых листов.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Фок-мачта.''' Согласно проекту, крейсер первоначально получил трубчатую фокмачту, увенчанную дальномерно-наблюдательным постом в виде узкой и высокой «воронки» (сами немцы называли его «тюльпаном»). Ее высота над уровнем воды достигала 37 м. Однако первые же выходы в море показали, что такая конструкция сильно вибрирует и раскачивается, делая работу наблюдателей и дальномерщиков попросту невозможной, поэтому вскоре после испытаний высоту мачты существенно уменьшили, а конструкцию поста изменили, сделав его более широким и менее высоким.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Продольная система.''' Примененная при постройке корпуса продольная система с усиленными днищевыми стрингерами использовалась затем на всех последующих германских крейсерах и миноносцах. По расчетам инженеров за счет некоторого утяжеления продольных связей можно было значительно сократить количество поперечных и благодаря этому сильно облегчить конструкцию в целом.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Стальные листы''', из которых собирался вертикальный киль, имели ширину чуть большую, чем высота второго дна. По их верхнему краю, в месте приложения наибольших изгибающих моментов сил, с каждой стороны укладывались угольники с широкими полками, перекрытые стальными полосами. Это делалось с целью придания «становому хребту корабля» особой жесткости и прочности. Еще один непрерывный ряд угольников, с каждого борта, традиционно проходил на уровне второго дна, скрепляя его настил с вертикальным килем. Таким же образом, но при помощи угловой стали, положенной по нижней кромке листов, последний соединялся с горизонтальным двухслойным килем.</p> | |||

| + | <p align=justify>Помимо этого '''продольная прочность''' корабля обеспечивалась днищевыми и бортовыми стрингерами, а также карлингсами. Как следует из названия самой системы набора корпуса, самыми важными и мощными из них являлись днищевые стрингеры, которые проходили параллельно вертикальному килю. Между 30-м и 73-м шпангоутами их насчитывалось четыре штуки, причем I и III изготовлялись водонепроницаемыми, а II и IV – нефтенепроницаемыми. Ближе к оконечностям их количество сокращалась до двух. В корму продлевались только стрингеры II и IV. На 22-м шп. они поднимались вверх до настила платформы, образуя коридоры гребных валов. В нос же с 73-го до 90-го шпангоута шли стрингеры I и III. Конструктивно каждый днищевой стрингер представлял собой ряд листов, скрепленных при помощи соединительных планок и заклепок, по нижней и верхней кромке которых была уложена угловая сталь для скрепления их с внешней обшивкой и настилом двойного дна. Для увеличения жесткости и прочности этих связей с каждой стороны на полувысоте листов проходили дополнительные угольники жесткости, прерывавшиеся только у поперечных водо- и нефтенепроницаемых переборок.</p> | |||

| + | [[Файл:Конструктивный мидель-шпангоут Эмдена.jpg|225px|thumb|left|Конструктивный мидель-шпангоут]] | |||

| + | <p align=justify>'''Шпангоуты.''' Поперечную прочность корпусу придавали 110 шпангоутов. Их нумерация, в соответствии с немецкой традицией, велась от кормы в нос. В пределах двойного дна, простиравшегося по длине от 22-го до 90-го шп. и ограниченного по ширине IV днищевым стрингером (от 22 до 73 шп.) и III (с 73 по 90 шп.) с каждого борта, применялись шпангоуты двух видов – водо- и нефтенепроницаемые и бракетные. И если первые представляли собой обычные шпангоутные рамки (сплошной стальной лист, со всех сторон обрамленный угольниками), вставленные между главными продольными связями, то бракетные имели оригинальную конструкцию. А если точнее, то бракетные шпангоуты практически отсутствовали на крейсере, их заменили короткими интеркостельными листами (бракетами), которые крепились к вертикальному килю и стрингерам при помощи отогнутых фланцев. По их верхней и нижней кромкам были уложены короткие угольники для скрепления с внешней обшивкой и настилом второго дна. Поскольку соседние по ширине интеркостельные листы даже не соприкасались между собой, то для придания прочности и жесткости всей конструкции немецкие инженеры предложили достаточно остроумное решение. Нижние и верхние углы всех бракет по длине корабля, со стороны, противоположной той, которая прилегала к стрингеру или килю, соединялись дополнительными непрерывными продольными связями из так называемого углобульбового профиля. В результате вместо обычных стрингеров и киля получались достаточно солидные по ширине коробчатые балки. Для придания самим бракетам дополнительной прочности их нижняя часть подкреплялась стальными косынками. Полученные вышеописанным способом «балки» соединялись между собой водо- и нефтенепроницаемыми шпангоутами, а также листами внешней обшивки и настила второго дна. Выше двойного дна до бронепалубы шпангоуты были представлены классическими шпангоутными рамками, сплошными или бракетными, в зависимости от назначения, вставленными между непрерывными бортовыми стрингерами. В оконечностях (в носу от 90 шп., а в корме до 22 шп.) как и над защитной палубой, для изготовления поперечных связей использовался Z-образный профиль. Исключение составляли лишь шпангоуты за броневым поясом, также сделанные в виде нешироких шангоутных рамок, установленных с шагом 1350 мм. В то время как в носу шпация составляла всего половину этой величины.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Стрингеры.''' Помимо шпангоутов опору поясной броне составляли два усиленных стрингера. Нижний, на который опирался скос защитной палубы и нижняя кромка плит пояса, и так называемый верхний броневой стрингер. Последний проходил чуть ниже верхней кромки поясной брони и состоял из горизонтальных листов, вставленных между шпангоутами и склепывавшихся с наружной обшивкой при помощи угольников. Остальные же бортовые стрингеры изготовлялись из угловой стали или же Z-образного профиля.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Палубы.''' Крейсер имел три сплошные палубы – верхнюю, главную (броневую) и полубачную. Расстояние от киля до верхней палубы на миделе составляло 8,96 м. Хотя высота надводного борта за полубаком составляла даже при нормальном водоизмещении всего 3,66 м. Стальная настилка броневой палубы, полубака, платформ, также, как средней части верхней палубы, укладывалась непосредственно на бимсы. Там, где требовалась совершенно гладкая поверхность (например, под надстройками и во внутренних помещениях), листы скреплялись при помощи соединительных планок, наложенных изнутри корпуса. Под деревянным настилом они собирались внахлест, как по пазам, так и по стыкам. Для придания жесткости корпусу корабля, под настилкой верхней палубы в носу и корме, а также в средней части, только под поясья прилегающие к борту, были установлены карлингсы, пересекаемые бимсами. Деревянный настил из досок шириной 140 мм и толщиной 65 мм предусматривался только на верхней палубе. Полубак, мостики, палубы надстроек и внутренних помещений покрывались линолеумом толщиной 3,6 мм. Камбуз, душевые и гальюны – метлахской плиткой.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Топливо.''' Запасы жидкого топлива, смазочных масел, котельной и питьевой воды хранились в отделениях двойного дна. 875 тонн угля размещались в бункерах, занимавших пространство между скосом броневой палубы, внешней обшивкой и бортовой продольной переборкой в средней части корабля.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Главные поперечные переборки.''' Стремление немцев к экономии веса корпуса еще в 1910 году привело к введению отличавшейся от принятой в других флотах конструкции главных поперечных переборок. Тяжелая горизонтальная балка и вертикальная средняя стойка делили переборку на четыре отдельные части, каждая из которых подкреплялась вертикальными стойками только с одной стороны. Горизонтальная же балка располагалась по обеим сторонам полотна переборки и устанавливалась так низко, что максимальные изгибающие моменты в стойках верхней и нижней частей были одинаковыми. Сами переборки имели дифференцированную толщину. В нижней их части, принимая во внимание большее давление воды, листы были на 1–2 мм толще, чем в верхней. Для того, чтобы основные поперечные переборки имели более жесткое соединение с вертикальным килем, последний имел усиленные кницы по ДП, которые представляли собой стальные косынки солидных размеров, обрамленные угольниками со всех сторон. С целью обеспечения водонепроницаемости, отверстия для закрепления оборудования сверлились не в полотне переборки, а только в подкрепляющих его стойках.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Защита от коррозии.''' Для защиты от коррозии значительное число корпусных конструкций выполнялось оцинкованными: обшивка второго дна в районе машинно-котельных отделений, нижние листы всех продольных и поперечных переборок угольных ям на броневой палубе и топливных цистерн в трюме, выгородки бункеров на высоту не менее 0,5 м от их дна, нижняя часть шпангоутов, комингсы горловин второго дна, фундаменты главных турбин, котлов и вспомогательных механизмов, платформы прожекторов и подкрепления грузовых стрел.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Расчетные конструктивные данные.''' Водоизмещение корабля составляло 6056 метрических (5960 «длинных») тонн. Соотношение длины к ширине равнялось 10,52; длины к осадке – 2,68; коэффициент общей полноты – 0,546; дифферентующий момент – 12 160 тм. Осадка при стандартном, нормальном и полном водоизмещении составляла соответственно 5,15, 5,3 и 5,93 м. Для увеличения осадки на 1 см требовалось 17,3 т дополнительной нагрузки.</p> | |||

| + | <p align=justify>Все '''внутрикорабельные коммуникации''', система вентиляции, система контроля боевых повреждений и борьбы за живучесть проектировались заново с учетом опыта минувшей войны. В числе главных отличительных особенностей внутреннего расположения можно отметить необычное место установки носовой группы дизель-генераторов, размещение кают унтер-офицеров в корме, а офицерских помещений – в надстройках в носовой и кормовой части.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Строительные решения.''' При строительстве «Эмдена» революционные технические решения применялись очень ограниченно. Большая часть корпусных конструкций выполнялись из обычной кораблестроительной стали, хотя для надстроек и легких переборок использовались специальные сплавы, позволяющие уменьшить их вес. В ходе постройки впервые достаточно широко применялась электросварка, правда, только в наименее ответственных местах. Все силовые связи по-прежнему изготавливались при помощи клепки. Листы обшивки также соединялись клепкой внахлест. Тем не менее, по мнению немецких специалистов, применение сварки позволило сэкономить примерно 8–10 % общего веса корпуса.</p> | |||

| === Энергетическая установка и ходовые качества === | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||

| ? | + | ● 10 военно-морских котлов – 4 угольных и 6 нефтяных.<br /> | ||

| + | ● Размещались в котельных отделениях: в одном большом и двух малых,<br /> | |||

| + | ● 2 турбины Браун Бовери, каждая в отдельном отделении.<br /> | |||

| + | ● Общая мощность механизмов 46500 л.с.<br /> | |||

| + | ● Скорость хода: 29,4 узла<br /> | |||

| + | ● Дальность плавания: 6750 миль при скорости 14 узлов<br /> | |||

| + | ● Запас топлива: 875 т угля, 859 т нефти.<br /> | |||

| ? | + | <p align=justify>'''Описание энергетической установки.''' Самой прогрессивной составной частью конструкции «Эмдена» оказалась главная энергетическая установка (ГЭУ). Если защита или вооружение корабля не являли собой ничего принципиально нового, то турбозубчатые агрегаты с точки зрения развития немецкого кораблестроения стали существенным шагом вперед. Для наглядности стоит вкратце изложить историю вопроса.</p> | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | <p align=justify>'''Внедрение паротурбинных силовых установок''' вместо традиционных паровых машин началось на германских крейсерах в 1903 году, когда «Любек» был оснащен паровыми турбинами «Браун-Бовери».</p> | ||

| ? | + | '''Развитие новинки:''' | ||

| + | <p align=justify>* '''1-й этап.''' Продвижение новинки велось осторожно, но методично. В каждой из двух следующих серий малых крейсеров по одному кораблю – «Штеттин» и «Дрезден» (оба спущены на воду в 1907 г.) – оснащались турбинами Парсонса, а начиная с «Кольберга» (1908 г.) паровая турбина становится основным видом силовой установки. | |||

| + | * '''2-й этап.''' С целью сравнения характеристик на восьми крейсерах двух следующих серий (типы «Кольберг» и «Магдебург») устанавливались турбины семи различных систем: «Мелмс-Пфеннинген», «AEG-Кёртис», «AEG-Вулкан», «Германия», «Парсонс» и «Бергман». Признанная наиболее оптимальной конструкция, получившая обозначение «турбина военно-морского типа» (Marine-Typ Turbine), впервые была применена на крейсере «Штрассбург» и стала стандартной для кораблей последующих типов. | |||

| + | * '''3-й этап.''' Очередной шаг был сделан на «Висбадене», один из валов которого оборудовали крейсерской турбиной с зубчатой передачей.</p> | |||

| ? | = | + | <p align=justify>'''Итог.''' Несмотря на усложнение схемы ГЭУ, опыт признали в целом удачным, и на «Карлсруэ» (II) зубчатой передачей снабжались уже ступени высокого давления обоих валов. Таким образом, немецким судостроителям оставался только финальный аккорд – переход к полноценным турбозубчатым агрегатам, однако до окончания Первой мировой войны и падения империи этого сделать не успели. Первым таким кораблем и стал «Эмден».</p> | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | <p align=justify>'''Паротурбинная установка. Расчетные данные.''' Двухвальная паротурбинная установка крейсера была спроектирована швейцарской фирмой «Браун-Бовери» и произведена на ее заводе в Мангейме. Каждая турбина включала секцию высокого (2435 об./мин. при номинальной мощности) и низкого (1568 об./мин. ) давления, которые работали через одноступенчатый редуктор, уменьшавший частоту вращения на валу до номинального значения 295 об./мин. Кормовая турбина работала на левый вал, носовая – на правый. Корабль приводился в движение трехлопастными винтами диаметром 3,75 м. Суммарная проектная мощность турбин составляла 45 900 л.с. с возможностью кратковременного форсирования до 46 500 л.с., что должно было обеспечивать крейсеру 29 узлов полного хода. Это и подтвердилось на испытаниях, где «Эмден» показал максимальную скорость 29,4 уз.</p> | ||

| + | <p align=justify>'''Котлы.''' Пар для турбин вырабатывали 10 водотрубных котлов системы Шульца-Торникрофта, являвшиеся стандартными для ВМФ Германии и называвшиеся у немцев «котлами военно-морского типа». Они располагались в четырех котельных отделениях, причем в трех носовых стояло по два котла, а в кормовом – четыре. Дымоходы последних выводились в кормовую трубу, носовая объединяла котлы трех носовых кочегарок, причем она была круглой в плане (кормовая – овальной) и первоначально имела существенно большую высоту, возвышаясь на 19 метров над конструктивной ватерлинией.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Нефтяное отопление.''' Хотя война наглядно продемонстрировала преимущества нефтяного отопления перед угольным, поскольку Германия не имела собственных нефтяных запасов, конструкторы не решились полностью отказаться от угля. В результате был принят смешанный вариант отопления: шесть носовых котлов работали на нефти, а четыре кормовых – на угле. С одной стороны, это облегчало «Эмдену» пополнение запасов в длительных заграничных плаваниях, поскольку к началу 1930-х годов нефтяные станции имелись еще далеко не везде; с другой – создавало массу неудобств (чего стоили мучительные угольные погрузки!). В конце концов, эти котлы были заменены нефтяными. Помимо всего, данная мера позволила сократить численность экипажа на 39 человек.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Остальная характеристика.''' Приведем еще несколько цифр, характеризующих силовую установку. Суммарная площадь поверхности нагрева для шести нефтяных котлов – 3009 м2, для четырех угольных – 1629 м2 (после замены нефтяными их площадь увеличилась до 1800 м2); рабочее давление пара – 16 атм.; удельный расход пара – 5,2 кг/л.с. в час. Вес силовой установки, включая электрогенераторы, силовые кабели, вспомогательные механизмы и трубопроводы, составлял 1290 т. Вспомогательные механизмы котельных отделений, рулевая машина, системы внутрикорабельной связи, шпили, шлюпочные краны и шлюпбалки добавляли еще 248 т.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Нормальный запас топлива''' включал 300 т угля и 200 т нефти<ref name="Dop-2">Запас жидкого топлива правильнее было бы указывать в кубических метрах, что делается в ряде немецких работ. Здесь принято условное отношение: 1 т = 1 м5.</ref>, максимальный – 875 т угля и 859 т нефти. Это обеспечивало дальность плавания 5200 миль 18-узловым ходом. После перевода крейсера на полностью нефтяное отопление полный запас составил 1266 т, дальность плавания возросла до 5300 миль.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Погрузка топлива.''' Погрузка угля обеспечивалась штатными грузовыми стрелами и шлюпбалками. Для приема жидкого топлива служил кольцевой трубопровод, проходивший через все цистерны. Приемные насосы располагались в отсеках VII и XV и посредством главных приемных трубопроводов соединялись с четырьмя клапанными коробками, стоявшими побортно в носовой и кормовой части. Вследствие ограниченной высоты всасывания насосов, эти коробки располагались на высоте 4,5 м над ватерлинией. Производительность насосов позволяла принять весь запас жидкого топлива за 6 часов.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Общая оценка силовой установки''' будет довольно сдержанной. С одной стороны, применение полной зубчатой передачи заметно улучшило экономичность турбин. По сравнению с крейсерами Первой мировой войны, «Эмден» при сопоставимых размерах и запасе топлива обладал возросшей примерно на 50 % дальностью плавания. В то же время, сама ГЭУ отличалась некоторой тяжеловесностью, а принятые в ней параметры пара не соответствовали современным. По данным известного немецкого кораблестроителя Г. Эверса, опубликованным в ежегоднике «Kriegsschiffbau» за 1931 год, удельный вес машинно-котельной установки «Эмдена» составлял 26,7 кг/л.с.<ref name="Dop-3">Другие авторы приводят цифры от 25,2 (Грёнер) до 28,1 (Кооп/Шмольке) кг/л.с. в зависимости оттого, какие статьи нагрузки включаются в раздел «Силовая установка».</ref>, тогда как у американского легкого крейсера «Омаха» – всего 16,82 кг/л.с. (реально 19,12 кг/л.с. – авт.). Для сравнения можно добавить аналогичную цифру французского крейсера «Дюге-Труэн» – 24,48 кг/л.с. </p> | |||

| + | === Бронирование === | |||

| + | [[Файл:Сечение в районе мидель-шпангоута.jpg|225px|thumb|right|Сечение в районе мидель-шпангоута]] | |||

| + | ● Толщина пояса по ватерлинии 50 мм <br /> | |||

| + | ● Толщина палубы: <br /> | |||

| + | – – от румпельного отделения до 106-го шпангоута 20 мм <br /> | |||

| + | – – в центре 40 мм. <br /> | |||

| + | ● Скос от палубы к поясу (под углом 40°) 40 мм <br /> | |||

| + | ● Боевая рубка до 100 мм <br /> | |||

| + | <p align=justify>'''«Фирменная марка».''' Все германские легкие крейсера, начиная с типа «Магдебург», получили защиту по ватерлинии из пояса и скоса броневой палубы за ним, которая стала «фирменной маркой» немецкого кораблестроения. По опыту Первой мировой войны они показали себя настолько устойчивыми к боевым повреждениям, что в справочниках того времени им приписывалась толщина бортового бронирования в 100 мм вместо реальных 40–60 мм. Неудивительно, что защита «Эмдена» практически повторяла предыдущие проекты – от конструкторов просто не требовалось что-либо кардинально менять.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Бронеплиты.''' Все жизненно важные части корабля прикрывались плитами из брони двух марок – K.NC (Krupp Non-Cemented) и КС (Krupp Cemented), однако последняя, по всей видимости, использовалась только для боевой рубки.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Бортовой пояс''' толщиной 50 мм имел длину около 125 м и высоту 2,9 м, на 1,3 м опускаясь ниже конструктивной ватерлинии. Он прикрывал более 80 % длины корпуса – от отсека III до отсека XXII включительно. Броневые плиты крепились к элементам набора корпуса болтами. Большинство авторов сообщают, что к оконечностям толщина пояса уменьшалась, однако конкретных цифр нигде не приводится. Спереди (на шп. 106) его замыкал 40-мм траверз.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Броневая палуба.''' Между 12-м и 96-м шпангоутами примерно на уровне верхней кромки пояса проходила броневая палуба. Почти везде она набиралась из 20-мм плит и лишь над погребами из 40-мм. Ее скосы толщиной 20–40 мм и длиной около 3 м опускались под углом 40°, примыкая к нижней кромке пояса. В носу от 96 до 106 шп. защитная палуба опускалась на уровень ниже и становилась плоской. В корме (6–12 шп.) «коробчатое» 20-мм бронирование прикрывало рулевой привод.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Боевая рубка.''' Традиционно хорошо защищалась боевая рубка: 100-мм стенки, 20-мм крыша и пол. От нее до находящегося под броневой палубой центрального поста проходила 20-мм коммуникационная труба. Также 20-мм броней защищались щиты орудий и подачные шахты боезапаса главного калибра.</p> | |||

| + | <p align=justify>В целом защиту «Эмдена» можно назвать хорошо продуманной и весьма солидной для столь небольшого водоизмещения.</p> | |||

| + | ||||

| + | === Вспомогательное оборудование === | |||

| + | [[Файл:Водоотливная система крейсера Эмден.jpg|400px|thumb|right|Главная и вспомогательная водоотливные системы крейсера Эмден]] | |||

| + | '''Электрическая система:''' | |||

| + | ● три дизель-генератора <br /> | |||

| + | – – общая мощность 42 кВт <br /> | |||

| + | – – напряжение в сети 220 вольт. <br /> | |||

| + | <p align=justify>'''Описание.''' Крейсер снабжался электроэнергией от трех дизель-генераторов мощностью по 420 кВт (т.е. суммарная мощность электростанции достигала 1260 кВт, что для своего времени было весьма значительной величиной). Они располагались в двух генераторных отделениях в носу и корме корабля. Напряжение корабельной сети – 220 В постоянного тока.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Водоотливная система.''' Кольцевая водоотливная система проходила через все главные отсеки корабля и обслуживалась двумя главными отливными насосами производительностью по 600 т/ч, располагавшимися в XV и XVIII отсеках. В случае необходимости к ней могли подключаться два забортных насоса главных холодильников производительностью по 1200 т/ч. В качестве вспомогательных использовались четыре трюмных паровых насоса по 60 т/ч и один на 42 т/ч. Главная магистральная труба в отсеках XI-XIX располагалась в междудонном пространстве, а в пределах машинных отделений – над вторым дном. В системе имелось 14 запорных клапанов с невозвратными заглушками и 18 перепускных клинкетов.</p> | |||

| + | <p align=justify>[[Файл:Носовая оконечность крейсера Эмден (1926-1934 гг.).jpg|200px|thumb|left|Носовая оконечность крейсера (1926-1934 гг.). Хорошо видна форма якорного клюза и расположенный по левому борту запасной якорь]]'''Трубопроводы.''' Главный напорный, оросительный и пожарный трубопроводы проходили под главной палубой в виде магистрали и соединялись с паровыми насосами в котельных и машинных отделениях. При необходимости носовые погреба могли затапливаться двумя аварийными гидравлическими насосами, кормовые – двумя циркуляционными насосами главных холодильников. В качестве резерва мог использоваться кольцевой нагнетательный трубопровод, который посредством запорных клапанов на поперечных трубах мог переключаться так, что труба левого борта служила в качестве нагнетательного трубопровода, обслуживавшегося аварийными паровыми насосами, а выключенная труба правого борта – запасным трубопроводом, подающим воду от насосов в носовую и кормовую часть. Для орошения погребов во время стоянки в доке имелись специальные «доковые трубы затопления», выведенные на верхнюю палубу и соединяемые с береговыми трубопроводами.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Прожекторы.''' Для наблюдения за морем в ночное время имелось четыре 90-см боевых прожектора, располагавшихся парами на фок- и грот-мачтах.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Якоря и шпили.''' «Эмден» оснащался тремя становыми якорями Холла. Два из них находились в клюзах, а третий хранился на палубе по левом борту в 21 м от форштевня. Еще один якорь размещался в кормовом клюзе, расположенном первоначально непосредственно в ахтерштевне, а впоследствии – со смещением клевому борту. Для подъема якорей предназначались электрические шпили – два носовых и кормовой. Носовые шпили могли приводиться в действие раздельно или одновременно с одинаковым направлением вращения. Скорость выборки якорной цепи составляла 12 м/с, швартовых тросов – 24 м/с.</p> | |||

| + | [[Файл:Шлюпки Эмдена.jpg|250px|thumb|right|Характеристики корабельных шлюпок легкого крейсера "Эмден"]] | |||

| + | <p align=justify>'''Плавсредства.''' Набор корабельных плавсредств (по штату 1934 г.) включал в себя семь катеров и шлюпок: моторный (командирский) барказ, разъездной моторный катер, три катера 2-го класса, ял 1-го класса и ял-тузик. Шлюпки размещались парами у грот-мачты, первой и второй дымовых труб. Впоследствии шлюпки от грот-мачты также перенесли к первой трубе. Тузик крепился на надстройке у передней 88-мм зенитки.</p> | |||

| + | === Экипаж === | |||

| + | '''Численность экипажа:''' <br /> | |||

| + | ● Вступление в строй – 19 офицеров и 464 матросов (483 чел.) <br /> | |||

| + | ● Учебные походы – 20 офицеров, 445 матросов и 162 кадета (636 чел.) <br /> | |||

| + | ● Начало войны (1940 г.) – 26 офицеров и 556 матросов (582 чел.) <br /> | |||

| + | ● С середины войны – 683 моряка, в том числе 30 офицеров. <br /> | |||

| + | === Окраска и символика === | |||

| + | <p align=justify>'''Предвоенная стандартная схема.''' В предвоенные годы «Эмден» окрашивался по стандартной схеме мирного времени, принятой в далеком 1896 году:</p> | |||

| + | ● надстройки – светло-серый (Hellgrau), <br /> | |||

| + | ● надводная часть корпуса – темно-серый цвет (Dunkelgrau), <br /> | |||

| + | ● ватерлиния – серый (Wasser-linie Grau), <br /> | |||

| + | ● подводная часть – один из четырех оттенков красного (Schiffsbodenfarbe Rot). <br /> | |||

| + | ● палубы окрашивались черным лаком на дегте (Teerfirnis), но главная палуба, а также мостики и площадки сигнальщиков, имели, деревянное покрытие. <br /> | |||

| + | <p align=justify>● Трубы. Судя по фотографиям (официально это не подтверждено), существовал еще один оттенок серого, более светлый; им окрашивались верхние части дымовых труб во время заграничных визитов. Помимо этого, трубы имели черную окантовку. Черными, как правило, были и верхушки мачт: грот-мачта выше уровня прожекторных площадок, а фор-стеньга – от пятки до уровня дальномерно-наблюдательного поста. Так они меньше пачкались продуктами горения. Опять же, имеющаяся фотография, сделанная во время возвращения «Эмдена» из второго кругосветного похода в январе 1930 г., свидетельствует, что в черный окрашивалась вся фок-мачта от прожекторных площадок до дальномерного поста.</p> | |||

| + | [[Файл:Железный крест и пластины с надписями Эмдена.jpg|350px|thumb|right|Железный крест и пластины с надписями]]<p align=justify>'''Геральдика.''' По традиции, идущей с конца XIX века, каждый германский крейсер нес на форштевне герб города, в честь которого был назван. В случае с героем нашего повествования гербов было два, а форштевень украшал большой Железный крест образца 1914 г. – память о заслугах первого Эмдена»<ref name="Dop-4">Позднее подобным образом почтили память еще одного корабля Кайзермарине – подводной лодки U-9, «наградив» Железным крестом новую U-9 серии IIB.</ref>. О них же говорили и три пластины с надписями «Пенанг», «Индийский океан», «Кокос», авпамятьоб удачныхдействиях во время проведения Моонзундской операции второго крейсера, носившего это имя, «Эзель», укрепленные на мостике корабля. После прихода к власти нацистов на крейсере появилось еще одно украшение – государственный герб в виде распростершего крылья орла, держащего в лапах венок со свастикой. Его укрепили на ахтерштевне. После начала войны, все «излишества» (кормового орла, носовые гербы и крест) удалили.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Флаги.''' За свою продолжительную карьеру «Эмден», как и весь германский флот, четырежды менял флаг. Первоначально это было утвержденное 11 апреля 1921 г. черно-бело-красное полотнище с изображением Железного креста в центре и черно-красно-желтым крыжом. По указу президента Гинденбурга от 12 марта 1933 г. его сменило черно-бело-красное полотнище с изображением в крыже государственного флага (черно-бело-красное полотнище с Железным крестом, сдвинутым к шкаторине), но уже через месяц – 14 апреля – государственный флаг становится и кормовым. Наконец, 5 октября 1935 г. на всех кораблях Кригсмарине был поднят новый флаг с нацистской символикой: красное полотнище, рассеченное традиционным еще для кайзеровского флота тевтонским крестом со смещенной к шкаторине перекладиной, в перекрестье которого изображалась свастика, а в крыже – неизменный Железный крест.</p> | |||

| + | <p align=justify>В '''«Балтийский» камуфляж''' крейсер был окрашен весной 1941 г. Носовая и кормовая оконечности стали более темными, что создавало эффект «укорачивания» корабля. Рядом нарисовали фальшивые буруны, а на корпус нанесли шесть черно-белых полос. Верхние части труб окрашивались в белый. Такую окраску крейсер нес относительно недолго.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Изменения камуфляжа.''' В середине 1942 г. окраску сменили на менее изысканный камуфляж. Весь корабль перекрасили в темно-серый цвет, за исключением носовой и кормовой оконечностей, оставшихся светлыми. Форма перехода цветов была такой, что крейсер не только визуально «укорачивался», но и при определенных условиях становился похожим на эсминец. Правда, и от этого камуфляжа очень скоро отказались, и далее вплоть до самой гибели «Эмден» был целиком окрашен в темно-серый цвет.</p> | |||

| + | === Мореходные качества крейсера === | |||

| + | [[Файл:Эмден в штормовом Бискайском заливе.jpg|500px|thumb|right|Полубалансирный руль крейсера. Эмден" в штормовом Бискайском заливе]] | |||

| + | <p align=justify>'''Мореходность.''' Мореходные качества «Эмдена» оценивать довольно сложно. Даже такие авторитетные авторы, как Уитли или Кооп/Шмольке, не приводят никакой информации на этот счет, а не менее авторитетный справочник Тренера сообщает лишь, что они не сильно отличались от легких крейсеров периода Первой мировой войны, являвшихся развитием типа «Магдебург». Последние же оцениваются весьма неоднозначно. Если немецким авторам свойственен нездоровый восторг («прекрасные ходоки», «хорошо держатся на волнении» и т.п.), то англичане куда более сдержанны, и в этом они, скорее всего, правы. Немецкие крейсера со своими низкобортными, словно стелящимися над водой корпусами, явно уступали по мореходности британским «одноклассникам». С другой стороны, среди германских крейсеров межвоенной постройки, принявших участие во Второй мировой войне, «Эмден», безусловно, оказался наиболее мореходным, обладая, к тому же, самым прочным корпусом.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Остойчивость.''' Столь же отрывочны сведения об остойчивости. Поперечная метацентрическая высота при нормальном водоизмещении составляла порядка 0,8 м. Максимум восстанавливающего момента приходился на крен 58°. По отзывам служивших на нем моряков, крейсер обладал плавной качкой.</p> | |||

| + | <p align=justify>'''Управляемость.''' «Эмден» оснащался одним полубалансирным рулем. Пустотелый корпус пера руля заполнялся пробкой на корабельном клее, а по нижней кромке руль заканчивался отдельным 18-мм стальным листом, благодаря чему при легких соприкосновениях с грунтом предотвращалось повреждение слабых верхних листов обшивки руля. Максимальный угол отклонения составлял 40°. Маневренность корабля оценивалась положительно, хотя на циркуляции он терял до 60 % скорости.</p> | |||

| == Вооружение == | == Вооружение == | |||

| === Главный калибр === | === Главный калибр === | |||

| ? | === | + | === Зенитная артиллерия === | |

| === Минно-торпедное вооружение === | === Минно-торпедное вооружение === | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| == Модернизации и переоборудования == | == Модернизации и переоборудования == | |||

| == История службы == | == История службы == | |||

Версия 10:46, 6 сентября 2018

Статье требуется доработка напильником

Оформление и содержание статьи не соответствует требованиям проекта.

Лёгкий крейсер "Emden" (1925)

| 8 декабря 1921 г. Заложен |

| 7 января 1925 г. Спущен на воду |

| 15 октября 1925 г. Введен в строй |

| 26 апреля 1945 Выведен из боевого состава |

| 1949-1950 гг. Сдан на слом |

| 5 600 / 6 990 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 155,1 / 14,3 / 5,93 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 713 чел. Общая численность |

| 30 чел. Офицеры |

| 157 чел. Мичманы |

| 556 чел. Матросы |

| 50 / 40-60 мм. Пояс/борт |

| 20-40 мм. Палуба |

| 20 / 20 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 20-100 мм. Боевая рубка |

Артиллерия главного калибра

- 8 (8 × 1) × 150-мм SK С/36 обр. 1906 г.

Зенитная артиллерия

- 3 (3 × 1) × 88-мм Flak L/45 обр. 1913 г.;

- 4 × 37-мм зенитных орудия;

- 4 × 20-мм зенитных пушек.

Торпедо-минное вооружение

- 4 (2 × 2) × 500-мм ТА;

- 120 мин.

Лёгкий крейсер "Emden" (рус. "Э́мден") — лёгкий крейсер ВМС Германии (Рейхсмарине). Заложен в 1921 году на военно-морской верфи в Вильгельмсгафене под временным названием «Ersatz Niobe». Вступил в строй в 1925 году. Являлся "кораблем-первенцем", "спасителем кораблестроения" и "путешественником" Германии. Во время Второй мировой войны выполнял главным образом учебные задачи. Затоплен командой 3 мая 1945 года, окончательно разобран на металл в течение 1949-1950 годов.

Содержание

История создания

Состояние флота после Первой мировой войны

Поражение Германии в Первой мировой войне «казалось» поставило под вопрос само существование одной из «великих» держав. Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года, лишил бывшую империю не только всех колониальных владений и значительных территорий самой метрополии, но и наложил жесткие ограничения на все сферы деятельности нового немецкого государства. За соблюдением последних следила Союзная контрольная комиссия (NIACC), имевшая в Германии практически неограниченные полномочия и часто принимавшая решения «на свое усмотрение», особо не утруждая себя их юридическим обоснованием. <p align=justify> В соответствии со статьями договора немцы практически полностью лишались вооруженных сил и оборонной промышленности. Естественно, что кайзеровский флот, до этого уверенно занимавший второе место в мире, также не остался в стороне.

В соответствии со статьей 181[1] Германии разрешалось сохранить в его составе 6 броненосцев типов «Дойчланд» и «Брауншвейг», 6 легких крейсеров и по 12 эсминцев и миноносцев, указанных победителями. Численность личного состава ограничивалась 15 тысячами человек, из них не более 1500 офицеров и унтер-офицеров (статья 183). В силу этого немцы не могли ввести в строй даже разрешенные корабли, поскольку для выполнения требований по тралению минных заграждений им пришлось держать в строю около 300 тральщиков, на укомплектование которых уходил почти весь личный состав.

Согласно статье 190, Германии воспрещалось строить или приобретать за границей какие-либо военные суда, кроме тех, что предназначались для замены отслуживших свой срок единиц, который для крейсеров составлял 20 лет с момента спуска, а водоизмещение вновь построенных не должно было превышать 6000 т. В составе немецкого флота, который с 1 января 1921 г. стал официально называться Рейхсмарине, союзники по Антанте оставили, включая резерв, восемь старых бронепалубных крейсеров: шесть типа «Газелле» постройки 1898–1903 гг. («Ниобе», «Нимфе», «Медуза», «Тетис», «Аркона», «Амазоне») и два типа «Бремен» («Берлин» и «Гамбург»), заложенных в 1903 году. Все они имели водоизмещение 2700-3700 т, развивали скорость не более 20 уз. и вооружались десятью 105-мм орудиями. Даже весьма обширные модернизации могли сделать эти корабли пригодными лишь для подготовки личного состава. Боевая же их ценность была ничтожной. Единственным положительным обстоятельством для немцев явилось то, что срок службы практически всех крейсеров уже превысил или приближался к предельному, что позволяло немедленно приступить к их замене при появлении необходимых финансовых средств.

Проектирование

Немецкая экономика достаточно быстро вышла из кризиса, порожденного поражением в Первой мировой войне и последовавшими вслед за этим революционными событиями. Чем и воспользовался 15 сентября 1920 г. главнокомандующий флотом адмирал Пауль Бенке, подписав задание на проектирование нового крейсера, предназначавшегося для замены наиболее старого из имевшихся. Формально средства на строительство корабля выделили в 1920 г., но реально они дошли до адресата только в марте следующего года.

К этому времени разработка первоначального проекта уже завершилась. Перед немецкими конструкторами, под руководством министерского советника Майенрайса, была поставлена трудная задача – уложиться в ограничения, как договорные, так и финансовые. Поэтому они пошли самым простым и логичным путем – взяли за основу последний немецкий легкий крейсер периода Первой мировой – «Кёльн (II)», и незначительно доработали его с учетом опыта войны.

Новый корабль почти полностью соответствовал прототипу, который при водоизмещении 5620 т оснащался двумя паровыми турбинами общей мощностью 31 000 л.с. (по проекту; реальная – до 45 000), развивал скорость до 29 уз. и вооружался восемью 150-мм орудиями, тремя 88-мм зенитками и четырьмя 600-мм однотрубными торпедными аппаратами. Из всех внесенных изменений можно отметить: размещение всех орудий ГК по диаметральной плоскости в спаренных установках по линейно-возвышенной схеме; замену старых ТА на двухтрубные, но меньшего калибра; уменьшение на одну количества зенитных пушек и сокращение числа дымовых труб с трех до двух. В итоге водоизмещение не достигло даже максимально разрешенного и ограничилось величиной 5600 т.

Стапельный период

Выбор верфи под закладку

Контракт на постройку заключили с верфью в Вильгельмсхафене 7 апреля 1921 г., всего через две недели после того, как Рейхстаг 23 марта 1921 г. принял первый закон о вооруженных силах. Выбор места закладки нового крейсера оказался далеко не случаен. Изначально было ясно, что с чисто военной точки зрения его ввод в строй ничего не менял – флот Веймарской республики в целом оставался все так же безнадежно устаревшим. Поэтому строительство достаточно крупной боевой единицы, при явном дефиците средств, рассматривалось в качестве спасительной соломинки для всей кораблестроительной отрасли страны. С другой стороны, заказ крейсера должен был стать своеобразным знаком моральной поддержки и надежды на возрождение былого величия, как для моряков, так и для всего населения Германии.

Естественно, что с учетом этих обстоятельства, особого выбора у немцев не оставалось. Спасение частных фирм, за казенный счет, в планы правительства и командования ВМФ не входило. Крупнейшая из прежних государственных верфей находилась в Данциге, который стал теперь вольным городом и не являлся территорией Германии. Адмиралтейство в Киле, переименованное в «Дойче Верке», после раздела оказалось почти полностью приватизировано, и лишь ею малая часть по-прежнему функционировала как военно-морской арсенал. В распоряжении флота оставалась только бывшая Имперская верфь в Вильгельмсхафене. На ней-то с целью сохранения квалифицированных кадров и разместили заказ.

Закладка и проблема с водоизмещением

Символично, что первый после окончания войны заложенный крупный корабль получил юбилейный для верфи стапельный номер 100. По устоявшейся немецкой традиции, новостройка получила два обозначения: «Neubau Kreuzer А» (новостроящийся крейсер «А») и «Ersatz Niobe» («Замещающий «Ниобе» – это означало, что он предназначен для замены крейсера «Ниобе», выводимого из состава флота). [1]

Закладка киля состоялась 8 декабря, хотя к тому времени строители еще не имели полного комплекта чертежей – последний из них поступил на верфь только 20 февраля 1922 г. «Эрзац Ниобе» уже находился на стапеле, когда состоялась Вашингтонская конференция, породившая ряд ограничений на численность флотов ведущих держав и характеристики новых кораблей. Среди них, в частности, вводилось понятие «стандартного водоизмещения», под которым понималось водоизмещение корабля, пригодного к плаванию и полностью укомплектованного всеми запасами, включая боезапас и провизию, но без топлива, смазочных материалов и запасов котельной воды в цистернах. Это существенно отличалось от принятого в германском кораблестроении метода расчета так называемого «конструктивного» водоизмещения, в которое входило 40 % всех запасов. Кроме того, немцами применялись метрические тонны, тогда как для определения стандартного водоизмещения Вашингтонский договор предписывал использовать «английские» или «длинные» тонны по 1016 кг.

Хотя Германия не входила в число стран, подписавших соглашение, Союзная контрольная комиссия разрешила ей трактовать цифры водоизмещения кораблей, установленные 190 статьей Версальского договора, в качестве стандартного, определяемого, как положено, в «длинных» тоннах. Как следствие, декларируемое водоизмещение строящегося крейсера «просело» еще больше – до 5280 т, что составляло всего 88 % от разрешенного. Проект подвергли доработке, чтобы использовать сэкономленный запас.

Доработка проекта

Предполагалось установить вместо 45-калиберных новые 55-калиберные орудия ГК, перевести котлы на нефтяное отопление и заменить турбины с прямой передачей более экономичными турбозубчатыми агрегатами. Союзная контрольная комиссия не возражала против усовершенствования ЭУ, но решительно воспротивилась изменению вооружения, поскольку это подразумевало разработку новой артсистемы, что Германии условиями Версальского договора делать категорически запрещалось. К тому же ее создание требовало немалых финансовых вложений. А крейсер по большому счету и так строили «на последние». В результате немцам пришлось отказаться от разработки не только 55-калиберной пушки, но и от спаренной установки. Вследствие этого проектировщикам Веймарской республики не оставалась ничего другого как вернуться к вооружению из восьми 45-калиберных 15-сантиметровок в одноорудийных щитовых установках, такихже, как на «Кельне»(II), размещенных по почти аналогичной схеме. От прототипа «Эрзац Ниобе» отличался лишь линейно-возвышенным расположением носовой пары пушек ГК и смещением ближе к миделю кормовых бортовых орудий ГК. А поскольку одиночные артустановки весили несколько больше, чем планировавшиеся по первоначальному проекту спарки, то пришлось отказаться от пары торпедных аппаратов. В конечном варианте новый крейсер имел 6 орудий вместо 8 в бортовом залпе и очень протяженные и неудобные пути подачи к бортовым пушкам, что сильно сказывалось на их скорострельности, особенно на волнении.

На стапеле

Жесткий контроль со стороны NIACC оказался не самой серьезной проблемой при строительстве корабля. Куда больше трудностей вызывала постоянная нехватка дефицитных материалов, а главное – финансов. Страна находилась под тяжким бременем репараций, свирепствовала гиперинфляция. В итоге стапельный период затянулся более чем на три года. Не меньшую роль в этом послужило нахождение французской армии в Рурской области в 1923–1926 годах.

Предшественники

Это третий немецком крейсер с именем — Э́мден.

Постройка и испытания

Торжественный спуск на воду состоялся 7 января 1925 г. Несмотря на холод и сильный дождь, на церемонию помимо министерских чиновников и служащих собралось большое количество простого народа. Как обычно, название крейсера держали в секрете, но когда присутствующие увидели, кто будет крестной матерью корабля, у многих появилось предположение, переросшее в уверенность, какое имя ему дадут: это была фрау Юта фон Мюллер, вдова Эриха фон Мюллера – командира знаменитого «Эмдена». В 10.30 вперед вышел почетный караул, и церемония началась. Новый главком ВМФ адмирал Ганс Ценкер произнес поздравительную речь, и в 10.55 фрау Мюллер провозгласила:

| |

Нарекаю тебя «Эмден» | |

Ровно в 11.00 крейсер сошел на воду, став первым крупным кораблем возрождавшегося германского флота. Достройка на плаву шла быстро. Через 9 месяцев — 15 октября 1925 г. — крейсер передали военно-морскому флоту, на нем подняли флаг, вымпел и начались испытания. «Эмден» стал 100-м кораблем, построенным Вильгельмсхафенской верфью для немецкого флота.

Описание конструкции

- Водоизмещение и корпус:

● стандартное 5600 т

● полное 6990 т

- Размерения:

● длина

– – по ватерлинии 150,5 м

– – наибольшая 155,1 м

● ширина 14,3 м

● осадка:

– – при стандартном водоизмещении 5,15 м

– – при полном водоизмещении 5,93 м

Корпус

● Состоит из 23 водонепроницаемых отсеков.

● Нумерация отсеков и шпангоутов шла из кормы в нос (традиционно в германском флоте)

● Крупнейшие отсеки:

– – №8 (кормовое или первое машинное отделение),

– – №10 (носовые или второе машинное отделение)

– – №11 (котельное отделение № 2).

● Протяженность двойного дна: шпангоуты с № 20 до 90 (56% длины).

● Междудонное пространство использовалось для хранения:

– – жидкого топлива,

– – котельной воды,

– – балласта.

Разделялся 22 главными поперечными переборками, хотя по-старинке только 17 из них доходили до верхней палубы, на 23 водонепроницаемых отсека. Размещение наиболее важных помещений, постов и механизмов в них было следующим:

| I – жилые помещения и кладовые; II – румпельное отделение; |

ХI-ХIV – котельные отделение №№1-4; ХV – насосная и трансформаторная станции, хранилище боевых частей торпед; |

Надстройки. По своей архитектуре «Эмден» в значительной степени повторял прототип, отличаясь только более развитыми надстройками. При традиционно низком для немецких кораблей надводном борте (чуть более 3 м в полном грузу), для обеспечения крейсеру приемлемой мореходности, его снабдили удлиненным полубаком, занимавшим около 35 % длины корпуса – от форштевня до 73-го шпангоута.

Боевую рубку подняли с палубы полубака на два уровня и сместили дальше в корму, что положительно сказалось на мореходности и сделало мостик более «сухим».

Оконечности. Очертания кормовой оконечности «Эмдена» полностью копировали «Кельн» (II). Горизонтальная часть ахтерштевня начиналась от шп. 6,5 и имела сечение почти коробчатой формы. Отверстие под баллер («гельмпорт») и выдающийся в корму прилив под пятку руля находились на 7-м шпангоуте. В местах крепления фланцев кронштейнов гребных валов имелись поперечные литые ребра жесткости. От литой части, заканчивавшейся между шп. 11 и 12, ахтерштевень скашивался вниз и переходил у шп. 15 в горизонтальный киль. Форштевень же имел серповидную форму и изготавливался из трех частей: нижняя (высотой 2 м) отливалась, средняя была кованной, а верхняя – набиралась из 12-мм гнутых листов.

Фок-мачта. Согласно проекту, крейсер первоначально получил трубчатую фокмачту, увенчанную дальномерно-наблюдательным постом в виде узкой и высокой «воронки» (сами немцы называли его «тюльпаном»). Ее высота над уровнем воды достигала 37 м. Однако первые же выходы в море показали, что такая конструкция сильно вибрирует и раскачивается, делая работу наблюдателей и дальномерщиков попросту невозможной, поэтому вскоре после испытаний высоту мачты существенно уменьшили, а конструкцию поста изменили, сделав его более широким и менее высоким.

Продольная система. Примененная при постройке корпуса продольная система с усиленными днищевыми стрингерами использовалась затем на всех последующих германских крейсерах и миноносцах. По расчетам инженеров за счет некоторого утяжеления продольных связей можно было значительно сократить количество поперечных и благодаря этому сильно облегчить конструкцию в целом.

Стальные листы, из которых собирался вертикальный киль, имели ширину чуть большую, чем высота второго дна. По их верхнему краю, в месте приложения наибольших изгибающих моментов сил, с каждой стороны укладывались угольники с широкими полками, перекрытые стальными полосами. Это делалось с целью придания «становому хребту корабля» особой жесткости и прочности. Еще один непрерывный ряд угольников, с каждого борта, традиционно проходил на уровне второго дна, скрепляя его настил с вертикальным килем. Таким же образом, но при помощи угловой стали, положенной по нижней кромке листов, последний соединялся с горизонтальным двухслойным килем.

Помимо этого продольная прочность корабля обеспечивалась днищевыми и бортовыми стрингерами, а также карлингсами. Как следует из названия самой системы набора корпуса, самыми важными и мощными из них являлись днищевые стрингеры, которые проходили параллельно вертикальному килю. Между 30-м и 73-м шпангоутами их насчитывалось четыре штуки, причем I и III изготовлялись водонепроницаемыми, а II и IV – нефтенепроницаемыми. Ближе к оконечностям их количество сокращалась до двух. В корму продлевались только стрингеры II и IV. На 22-м шп. они поднимались вверх до настила платформы, образуя коридоры гребных валов. В нос же с 73-го до 90-го шпангоута шли стрингеры I и III. Конструктивно каждый днищевой стрингер представлял собой ряд листов, скрепленных при помощи соединительных планок и заклепок, по нижней и верхней кромке которых была уложена угловая сталь для скрепления их с внешней обшивкой и настилом двойного дна. Для увеличения жесткости и прочности этих связей с каждой стороны на полувысоте листов проходили дополнительные угольники жесткости, прерывавшиеся только у поперечных водо- и нефтенепроницаемых переборок.

Шпангоуты. Поперечную прочность корпусу придавали 110 шпангоутов. Их нумерация, в соответствии с немецкой традицией, велась от кормы в нос. В пределах двойного дна, простиравшегося по длине от 22-го до 90-го шп. и ограниченного по ширине IV днищевым стрингером (от 22 до 73 шп.) и III (с 73 по 90 шп.) с каждого борта, применялись шпангоуты двух видов – водо- и нефтенепроницаемые и бракетные. И если первые представляли собой обычные шпангоутные рамки (сплошной стальной лист, со всех сторон обрамленный угольниками), вставленные между главными продольными связями, то бракетные имели оригинальную конструкцию. А если точнее, то бракетные шпангоуты практически отсутствовали на крейсере, их заменили короткими интеркостельными листами (бракетами), которые крепились к вертикальному килю и стрингерам при помощи отогнутых фланцев. По их верхней и нижней кромкам были уложены короткие угольники для скрепления с внешней обшивкой и настилом второго дна. Поскольку соседние по ширине интеркостельные листы даже не соприкасались между собой, то для придания прочности и жесткости всей конструкции немецкие инженеры предложили достаточно остроумное решение. Нижние и верхние углы всех бракет по длине корабля, со стороны, противоположной той, которая прилегала к стрингеру или килю, соединялись дополнительными непрерывными продольными связями из так называемого углобульбового профиля. В результате вместо обычных стрингеров и киля получались достаточно солидные по ширине коробчатые балки. Для придания самим бракетам дополнительной прочности их нижняя часть подкреплялась стальными косынками. Полученные вышеописанным способом «балки» соединялись между собой водо- и нефтенепроницаемыми шпангоутами, а также листами внешней обшивки и настила второго дна. Выше двойного дна до бронепалубы шпангоуты были представлены классическими шпангоутными рамками, сплошными или бракетными, в зависимости от назначения, вставленными между непрерывными бортовыми стрингерами. В оконечностях (в носу от 90 шп., а в корме до 22 шп.) как и над защитной палубой, для изготовления поперечных связей использовался Z-образный профиль. Исключение составляли лишь шпангоуты за броневым поясом, также сделанные в виде нешироких шангоутных рамок, установленных с шагом 1350 мм. В то время как в носу шпация составляла всего половину этой величины.

Стрингеры. Помимо шпангоутов опору поясной броне составляли два усиленных стрингера. Нижний, на который опирался скос защитной палубы и нижняя кромка плит пояса, и так называемый верхний броневой стрингер. Последний проходил чуть ниже верхней кромки поясной брони и состоял из горизонтальных листов, вставленных между шпангоутами и склепывавшихся с наружной обшивкой при помощи угольников. Остальные же бортовые стрингеры изготовлялись из угловой стали или же Z-образного профиля.

Палубы. Крейсер имел три сплошные палубы – верхнюю, главную (броневую) и полубачную. Расстояние от киля до верхней палубы на миделе составляло 8,96 м. Хотя высота надводного борта за полубаком составляла даже при нормальном водоизмещении всего 3,66 м. Стальная настилка броневой палубы, полубака, платформ, также, как средней части верхней палубы, укладывалась непосредственно на бимсы. Там, где требовалась совершенно гладкая поверхность (например, под надстройками и во внутренних помещениях), листы скреплялись при помощи соединительных планок, наложенных изнутри корпуса. Под деревянным настилом они собирались внахлест, как по пазам, так и по стыкам. Для придания жесткости корпусу корабля, под настилкой верхней палубы в носу и корме, а также в средней части, только под поясья прилегающие к борту, были установлены карлингсы, пересекаемые бимсами. Деревянный настил из досок шириной 140 мм и толщиной 65 мм предусматривался только на верхней палубе. Полубак, мостики, палубы надстроек и внутренних помещений покрывались линолеумом толщиной 3,6 мм. Камбуз, душевые и гальюны – метлахской плиткой.

Топливо. Запасы жидкого топлива, смазочных масел, котельной и питьевой воды хранились в отделениях двойного дна. 875 тонн угля размещались в бункерах, занимавших пространство между скосом броневой палубы, внешней обшивкой и бортовой продольной переборкой в средней части корабля.

Главные поперечные переборки. Стремление немцев к экономии веса корпуса еще в 1910 году привело к введению отличавшейся от принятой в других флотах конструкции главных поперечных переборок. Тяжелая горизонтальная балка и вертикальная средняя стойка делили переборку на четыре отдельные части, каждая из которых подкреплялась вертикальными стойками только с одной стороны. Горизонтальная же балка располагалась по обеим сторонам полотна переборки и устанавливалась так низко, что максимальные изгибающие моменты в стойках верхней и нижней частей были одинаковыми. Сами переборки имели дифференцированную толщину. В нижней их части, принимая во внимание большее давление воды, листы были на 1–2 мм толще, чем в верхней. Для того, чтобы основные поперечные переборки имели более жесткое соединение с вертикальным килем, последний имел усиленные кницы по ДП, которые представляли собой стальные косынки солидных размеров, обрамленные угольниками со всех сторон. С целью обеспечения водонепроницаемости, отверстия для закрепления оборудования сверлились не в полотне переборки, а только в подкрепляющих его стойках.

Защита от коррозии. Для защиты от коррозии значительное число корпусных конструкций выполнялось оцинкованными: обшивка второго дна в районе машинно-котельных отделений, нижние листы всех продольных и поперечных переборок угольных ям на броневой палубе и топливных цистерн в трюме, выгородки бункеров на высоту не менее 0,5 м от их дна, нижняя часть шпангоутов, комингсы горловин второго дна, фундаменты главных турбин, котлов и вспомогательных механизмов, платформы прожекторов и подкрепления грузовых стрел.

Расчетные конструктивные данные. Водоизмещение корабля составляло 6056 метрических (5960 «длинных») тонн. Соотношение длины к ширине равнялось 10,52; длины к осадке – 2,68; коэффициент общей полноты – 0,546; дифферентующий момент – 12 160 тм. Осадка при стандартном, нормальном и полном водоизмещении составляла соответственно 5,15, 5,3 и 5,93 м. Для увеличения осадки на 1 см требовалось 17,3 т дополнительной нагрузки.

Все внутрикорабельные коммуникации, система вентиляции, система контроля боевых повреждений и борьбы за живучесть проектировались заново с учетом опыта минувшей войны. В числе главных отличительных особенностей внутреннего расположения можно отметить необычное место установки носовой группы дизель-генераторов, размещение кают унтер-офицеров в корме, а офицерских помещений – в надстройках в носовой и кормовой части.

Строительные решения. При строительстве «Эмдена» революционные технические решения применялись очень ограниченно. Большая часть корпусных конструкций выполнялись из обычной кораблестроительной стали, хотя для надстроек и легких переборок использовались специальные сплавы, позволяющие уменьшить их вес. В ходе постройки впервые достаточно широко применялась электросварка, правда, только в наименее ответственных местах. Все силовые связи по-прежнему изготавливались при помощи клепки. Листы обшивки также соединялись клепкой внахлест. Тем не менее, по мнению немецких специалистов, применение сварки позволило сэкономить примерно 8–10 % общего веса корпуса.

Энергетическая установка и ходовые качества

● 10 военно-морских котлов – 4 угольных и 6 нефтяных.

● Размещались в котельных отделениях: в одном большом и двух малых,

● 2 турбины Браун Бовери, каждая в отдельном отделении.

● Общая мощность механизмов 46500 л.с.

● Скорость хода: 29,4 узла

● Дальность плавания: 6750 миль при скорости 14 узлов

● Запас топлива: 875 т угля, 859 т нефти.

Описание энергетической установки. Самой прогрессивной составной частью конструкции «Эмдена» оказалась главная энергетическая установка (ГЭУ). Если защита или вооружение корабля не являли собой ничего принципиально нового, то турбозубчатые агрегаты с точки зрения развития немецкого кораблестроения стали существенным шагом вперед. Для наглядности стоит вкратце изложить историю вопроса.

Внедрение паротурбинных силовых установок вместо традиционных паровых машин началось на германских крейсерах в 1903 году, когда «Любек» был оснащен паровыми турбинами «Браун-Бовери».

Развитие новинки:

* 1-й этап. Продвижение новинки велось осторожно, но методично. В каждой из двух следующих серий малых крейсеров по одному кораблю – «Штеттин» и «Дрезден» (оба спущены на воду в 1907 г.) – оснащались турбинами Парсонса, а начиная с «Кольберга» (1908 г.) паровая турбина становится основным видом силовой установки.

- 2-й этап. С целью сравнения характеристик на восьми крейсерах двух следующих серий (типы «Кольберг» и «Магдебург») устанавливались турбины семи различных систем: «Мелмс-Пфеннинген», «AEG-Кёртис», «AEG-Вулкан», «Германия», «Парсонс» и «Бергман». Признанная наиболее оптимальной конструкция, получившая обозначение «турбина военно-морского типа» (Marine-Typ Turbine), впервые была применена на крейсере «Штрассбург» и стала стандартной для кораблей последующих типов.

- 3-й этап. Очередной шаг был сделан на «Висбадене», один из валов которого оборудовали крейсерской турбиной с зубчатой передачей.

Итог. Несмотря на усложнение схемы ГЭУ, опыт признали в целом удачным, и на «Карлсруэ» (II) зубчатой передачей снабжались уже ступени высокого давления обоих валов. Таким образом, немецким судостроителям оставался только финальный аккорд – переход к полноценным турбозубчатым агрегатам, однако до окончания Первой мировой войны и падения империи этого сделать не успели. Первым таким кораблем и стал «Эмден».

Паротурбинная установка. Расчетные данные. Двухвальная паротурбинная установка крейсера была спроектирована швейцарской фирмой «Браун-Бовери» и произведена на ее заводе в Мангейме. Каждая турбина включала секцию высокого (2435 об./мин. при номинальной мощности) и низкого (1568 об./мин. ) давления, которые работали через одноступенчатый редуктор, уменьшавший частоту вращения на валу до номинального значения 295 об./мин. Кормовая турбина работала на левый вал, носовая – на правый. Корабль приводился в движение трехлопастными винтами диаметром 3,75 м. Суммарная проектная мощность турбин составляла 45 900 л.с. с возможностью кратковременного форсирования до 46 500 л.с., что должно было обеспечивать крейсеру 29 узлов полного хода. Это и подтвердилось на испытаниях, где «Эмден» показал максимальную скорость 29,4 уз.

Котлы. Пар для турбин вырабатывали 10 водотрубных котлов системы Шульца-Торникрофта, являвшиеся стандартными для ВМФ Германии и называвшиеся у немцев «котлами военно-морского типа». Они располагались в четырех котельных отделениях, причем в трех носовых стояло по два котла, а в кормовом – четыре. Дымоходы последних выводились в кормовую трубу, носовая объединяла котлы трех носовых кочегарок, причем она была круглой в плане (кормовая – овальной) и первоначально имела существенно большую высоту, возвышаясь на 19 метров над конструктивной ватерлинией.

Нефтяное отопление. Хотя война наглядно продемонстрировала преимущества нефтяного отопления перед угольным, поскольку Германия не имела собственных нефтяных запасов, конструкторы не решились полностью отказаться от угля. В результате был принят смешанный вариант отопления: шесть носовых котлов работали на нефти, а четыре кормовых – на угле. С одной стороны, это облегчало «Эмдену» пополнение запасов в длительных заграничных плаваниях, поскольку к началу 1930-х годов нефтяные станции имелись еще далеко не везде; с другой – создавало массу неудобств (чего стоили мучительные угольные погрузки!). В конце концов, эти котлы были заменены нефтяными. Помимо всего, данная мера позволила сократить численность экипажа на 39 человек.

Остальная характеристика. Приведем еще несколько цифр, характеризующих силовую установку. Суммарная площадь поверхности нагрева для шести нефтяных котлов – 3009 м2, для четырех угольных – 1629 м2 (после замены нефтяными их площадь увеличилась до 1800 м2); рабочее давление пара – 16 атм.; удельный расход пара – 5,2 кг/л.с. в час. Вес силовой установки, включая электрогенераторы, силовые кабели, вспомогательные механизмы и трубопроводы, составлял 1290 т. Вспомогательные механизмы котельных отделений, рулевая машина, системы внутрикорабельной связи, шпили, шлюпочные краны и шлюпбалки добавляли еще 248 т.

Нормальный запас топлива включал 300 т угля и 200 т нефти[2], максимальный – 875 т угля и 859 т нефти. Это обеспечивало дальность плавания 5200 миль 18-узловым ходом. После перевода крейсера на полностью нефтяное отопление полный запас составил 1266 т, дальность плавания возросла до 5300 миль.

Погрузка топлива. Погрузка угля обеспечивалась штатными грузовыми стрелами и шлюпбалками. Для приема жидкого топлива служил кольцевой трубопровод, проходивший через все цистерны. Приемные насосы располагались в отсеках VII и XV и посредством главных приемных трубопроводов соединялись с четырьмя клапанными коробками, стоявшими побортно в носовой и кормовой части. Вследствие ограниченной высоты всасывания насосов, эти коробки располагались на высоте 4,5 м над ватерлинией. Производительность насосов позволяла принять весь запас жидкого топлива за 6 часов.

Общая оценка силовой установки будет довольно сдержанной. С одной стороны, применение полной зубчатой передачи заметно улучшило экономичность турбин. По сравнению с крейсерами Первой мировой войны, «Эмден» при сопоставимых размерах и запасе топлива обладал возросшей примерно на 50 % дальностью плавания. В то же время, сама ГЭУ отличалась некоторой тяжеловесностью, а принятые в ней параметры пара не соответствовали современным. По данным известного немецкого кораблестроителя Г. Эверса, опубликованным в ежегоднике «Kriegsschiffbau» за 1931 год, удельный вес машинно-котельной установки «Эмдена» составлял 26,7 кг/л.с.[3], тогда как у американского легкого крейсера «Омаха» – всего 16,82 кг/л.с. (реально 19,12 кг/л.с. – авт.). Для сравнения можно добавить аналогичную цифру французского крейсера «Дюге-Труэн» – 24,48 кг/л.с.

Бронирование

● Толщина пояса по ватерлинии 50 мм

● Толщина палубы:

– – от румпельного отделения до 106-го шпангоута 20 мм

– – в центре 40 мм.

● Скос от палубы к поясу (под углом 40°) 40 мм

● Боевая рубка до 100 мм

«Фирменная марка». Все германские легкие крейсера, начиная с типа «Магдебург», получили защиту по ватерлинии из пояса и скоса броневой палубы за ним, которая стала «фирменной маркой» немецкого кораблестроения. По опыту Первой мировой войны они показали себя настолько устойчивыми к боевым повреждениям, что в справочниках того времени им приписывалась толщина бортового бронирования в 100 мм вместо реальных 40–60 мм. Неудивительно, что защита «Эмдена» практически повторяла предыдущие проекты – от конструкторов просто не требовалось что-либо кардинально менять.

Бронеплиты. Все жизненно важные части корабля прикрывались плитами из брони двух марок – K.NC (Krupp Non-Cemented) и КС (Krupp Cemented), однако последняя, по всей видимости, использовалась только для боевой рубки.

Бортовой пояс толщиной 50 мм имел длину около 125 м и высоту 2,9 м, на 1,3 м опускаясь ниже конструктивной ватерлинии. Он прикрывал более 80 % длины корпуса – от отсека III до отсека XXII включительно. Броневые плиты крепились к элементам набора корпуса болтами. Большинство авторов сообщают, что к оконечностям толщина пояса уменьшалась, однако конкретных цифр нигде не приводится. Спереди (на шп. 106) его замыкал 40-мм траверз.

Броневая палуба. Между 12-м и 96-м шпангоутами примерно на уровне верхней кромки пояса проходила броневая палуба. Почти везде она набиралась из 20-мм плит и лишь над погребами из 40-мм. Ее скосы толщиной 20–40 мм и длиной около 3 м опускались под углом 40°, примыкая к нижней кромке пояса. В носу от 96 до 106 шп. защитная палуба опускалась на уровень ниже и становилась плоской. В корме (6–12 шп.) «коробчатое» 20-мм бронирование прикрывало рулевой привод.

Боевая рубка. Традиционно хорошо защищалась боевая рубка: 100-мм стенки, 20-мм крыша и пол. От нее до находящегося под броневой палубой центрального поста проходила 20-мм коммуникационная труба. Также 20-мм броней защищались щиты орудий и подачные шахты боезапаса главного калибра.

В целом защиту «Эмдена» можно назвать хорошо продуманной и весьма солидной для столь небольшого водоизмещения.

Вспомогательное оборудование

Электрическая система:

● три дизель-генератора

– – общая мощность 42 кВт

– – напряжение в сети 220 вольт.

Описание. Крейсер снабжался электроэнергией от трех дизель-генераторов мощностью по 420 кВт (т.е. суммарная мощность электростанции достигала 1260 кВт, что для своего времени было весьма значительной величиной). Они располагались в двух генераторных отделениях в носу и корме корабля. Напряжение корабельной сети – 220 В постоянного тока.

Водоотливная система. Кольцевая водоотливная система проходила через все главные отсеки корабля и обслуживалась двумя главными отливными насосами производительностью по 600 т/ч, располагавшимися в XV и XVIII отсеках. В случае необходимости к ней могли подключаться два забортных насоса главных холодильников производительностью по 1200 т/ч. В качестве вспомогательных использовались четыре трюмных паровых насоса по 60 т/ч и один на 42 т/ч. Главная магистральная труба в отсеках XI-XIX располагалась в междудонном пространстве, а в пределах машинных отделений – над вторым дном. В системе имелось 14 запорных клапанов с невозвратными заглушками и 18 перепускных клинкетов.

Прожекторы. Для наблюдения за морем в ночное время имелось четыре 90-см боевых прожектора, располагавшихся парами на фок- и грот-мачтах.

Якоря и шпили. «Эмден» оснащался тремя становыми якорями Холла. Два из них находились в клюзах, а третий хранился на палубе по левом борту в 21 м от форштевня. Еще один якорь размещался в кормовом клюзе, расположенном первоначально непосредственно в ахтерштевне, а впоследствии – со смещением клевому борту. Для подъема якорей предназначались электрические шпили – два носовых и кормовой. Носовые шпили могли приводиться в действие раздельно или одновременно с одинаковым направлением вращения. Скорость выборки якорной цепи составляла 12 м/с, швартовых тросов – 24 м/с.

Плавсредства. Набор корабельных плавсредств (по штату 1934 г.) включал в себя семь катеров и шлюпок: моторный (командирский) барказ, разъездной моторный катер, три катера 2-го класса, ял 1-го класса и ял-тузик. Шлюпки размещались парами у грот-мачты, первой и второй дымовых труб. Впоследствии шлюпки от грот-мачты также перенесли к первой трубе. Тузик крепился на надстройке у передней 88-мм зенитки.

Экипаж

Численность экипажа:

● Вступление в строй – 19 офицеров и 464 матросов (483 чел.)

● Учебные походы – 20 офицеров, 445 матросов и 162 кадета (636 чел.)

● Начало войны (1940 г.) – 26 офицеров и 556 матросов (582 чел.)

● С середины войны – 683 моряка, в том числе 30 офицеров.

Окраска и символика

Предвоенная стандартная схема. В предвоенные годы «Эмден» окрашивался по стандартной схеме мирного времени, принятой в далеком 1896 году:

● надстройки – светло-серый (Hellgrau),

● надводная часть корпуса – темно-серый цвет (Dunkelgrau),

● ватерлиния – серый (Wasser-linie Grau),

● подводная часть – один из четырех оттенков красного (Schiffsbodenfarbe Rot).

● палубы окрашивались черным лаком на дегте (Teerfirnis), но главная палуба, а также мостики и площадки сигнальщиков, имели, деревянное покрытие.

● Трубы. Судя по фотографиям (официально это не подтверждено), существовал еще один оттенок серого, более светлый; им окрашивались верхние части дымовых труб во время заграничных визитов. Помимо этого, трубы имели черную окантовку. Черными, как правило, были и верхушки мачт: грот-мачта выше уровня прожекторных площадок, а фор-стеньга – от пятки до уровня дальномерно-наблюдательного поста. Так они меньше пачкались продуктами горения. Опять же, имеющаяся фотография, сделанная во время возвращения «Эмдена» из второго кругосветного похода в январе 1930 г., свидетельствует, что в черный окрашивалась вся фок-мачта от прожекторных площадок до дальномерного поста.

Геральдика. По традиции, идущей с конца XIX века, каждый германский крейсер нес на форштевне герб города, в честь которого был назван. В случае с героем нашего повествования гербов было два, а форштевень украшал большой Железный крест образца 1914 г. – память о заслугах первого Эмдена»[4]. О них же говорили и три пластины с надписями «Пенанг», «Индийский океан», «Кокос», авпамятьоб удачныхдействиях во время проведения Моонзундской операции второго крейсера, носившего это имя, «Эзель», укрепленные на мостике корабля. После прихода к власти нацистов на крейсере появилось еще одно украшение – государственный герб в виде распростершего крылья орла, держащего в лапах венок со свастикой. Его укрепили на ахтерштевне. После начала войны, все «излишества» (кормового орла, носовые гербы и крест) удалили.

Флаги. За свою продолжительную карьеру «Эмден», как и весь германский флот, четырежды менял флаг. Первоначально это было утвержденное 11 апреля 1921 г. черно-бело-красное полотнище с изображением Железного креста в центре и черно-красно-желтым крыжом. По указу президента Гинденбурга от 12 марта 1933 г. его сменило черно-бело-красное полотнище с изображением в крыже государственного флага (черно-бело-красное полотнище с Железным крестом, сдвинутым к шкаторине), но уже через месяц – 14 апреля – государственный флаг становится и кормовым. Наконец, 5 октября 1935 г. на всех кораблях Кригсмарине был поднят новый флаг с нацистской символикой: красное полотнище, рассеченное традиционным еще для кайзеровского флота тевтонским крестом со смещенной к шкаторине перекладиной, в перекрестье которого изображалась свастика, а в крыже – неизменный Железный крест.

В «Балтийский» камуфляж крейсер был окрашен весной 1941 г. Носовая и кормовая оконечности стали более темными, что создавало эффект «укорачивания» корабля. Рядом нарисовали фальшивые буруны, а на корпус нанесли шесть черно-белых полос. Верхние части труб окрашивались в белый. Такую окраску крейсер нес относительно недолго.

Изменения камуфляжа. В середине 1942 г. окраску сменили на менее изысканный камуфляж. Весь корабль перекрасили в темно-серый цвет, за исключением носовой и кормовой оконечностей, оставшихся светлыми. Форма перехода цветов была такой, что крейсер не только визуально «укорачивался», но и при определенных условиях становился похожим на эсминец. Правда, и от этого камуфляжа очень скоро отказались, и далее вплоть до самой гибели «Эмден» был целиком окрашен в темно-серый цвет.

Мореходные качества крейсера

Мореходность. Мореходные качества «Эмдена» оценивать довольно сложно. Даже такие авторитетные авторы, как Уитли или Кооп/Шмольке, не приводят никакой информации на этот счет, а не менее авторитетный справочник Тренера сообщает лишь, что они не сильно отличались от легких крейсеров периода Первой мировой войны, являвшихся развитием типа «Магдебург». Последние же оцениваются весьма неоднозначно. Если немецким авторам свойственен нездоровый восторг («прекрасные ходоки», «хорошо держатся на волнении» и т.п.), то англичане куда более сдержанны, и в этом они, скорее всего, правы. Немецкие крейсера со своими низкобортными, словно стелящимися над водой корпусами, явно уступали по мореходности британским «одноклассникам». С другой стороны, среди германских крейсеров межвоенной постройки, принявших участие во Второй мировой войне, «Эмден», безусловно, оказался наиболее мореходным, обладая, к тому же, самым прочным корпусом.

Остойчивость. Столь же отрывочны сведения об остойчивости. Поперечная метацентрическая высота при нормальном водоизмещении составляла порядка 0,8 м. Максимум восстанавливающего момента приходился на крен 58°. По отзывам служивших на нем моряков, крейсер обладал плавной качкой.