Цусимское сражение

| Версия 20:25, 10 июня 2014 Отмена правки 109762, сделанной участником Monster_King:ru (обс.) | Текущая версия на 08:46, 14 апреля 2024 | |||

не показана одна промежуточная версия 23 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| {{Морское сражение | {{Морское сражение | |||

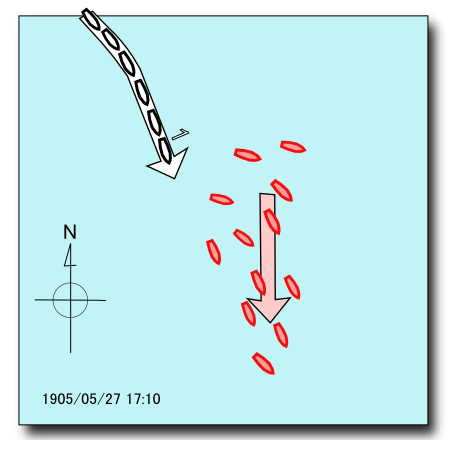

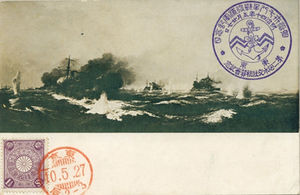

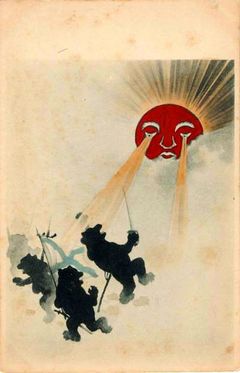

| ? | |Картинка = | + | |Картинка = Цусима Tojo Shotaro, 1905.jpeg | |

| ? | |Подпись = | + | |Подпись = '''Цусимское сражение''' <br /> ''Художник Tojo Shotaro, 1905 год'' | |

| |Название = Цусимское сражение | |Название = Цусимское сражение | |||

| |ТВД = Тихий океан | |ТВД = Тихий океан | |||

| ? | |Место = | + | |Место = Японское море, Цусимский пролив | |

| |Период = Русско-японская война | |Период = Русско-японская война | |||

| + | |Дата = {{comment|14|по Юлианскому календарю }} {{comment|(27)|27 мая — 147-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остаётся 218 дней.}} мая - {{comment|15|по Юлианскому календарю }} {{comment|(28)|28 мая — 148-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остаётся 218 дней.}} мая 1905 года | |||

| + | |Итог = Победа Императорского флота Японии | |||

| |Характер сражения = Генеральное сражение | |Характер сражения = Генеральное сражение | |||

| ? | |Противник1 = Российская | + | |Противник1 = Российская империя | |

| ? | |Противник2 = | + | |Противник2 = Японская империя | |

| ? | |Командующие1 = | + | |Командующие1 = {{Флаг|Россия|ВМС}} [[Navy:Рожественский,_Зиновий_Петрович|Зиновий Рожественский]]<br />{{Флаг|Россия|ВМС}} [[Navy:Небогатов,_Николай_Иванович|Николай Небогатов]]<br />{{Флаг|Россия|ВМС}} [[Navy:Энквист,_Оскар_Адольфович|Оскар Энквист]] | |

| ? | |Командующие2 = Того Хэйхатиро | + | |Командующие2 = {{Флаг|Япония|ВМС}} [[Navy:Того,_Хэйхатиро|Того, Хэйхатиро]]<br />{{Флаг|Япония|ВМС}} [[Navy:Хиконодзё,_Камимура|Камимура, Хиконодзё]]<br />{{Флаг|Япония|ВМС}} [[Navy:Дэва_Сигэто|Дэва, Сигэто]]<br />{{Флаг|Япония|ВМС}} [[Navy:Уриу_Сотокити|Уриу, Сотокити]]<br />{{Флаг|Япония|ВМС}} [[Navy:Катаока_Ситиро|Катаока, Ситиро]]<br />{{Флаг|Япония|ВМС}} [[Navy:Того_Масамити|Того, Масамити]]<br />{{Флаг|Япония|ВМС}} [[Navy:Огура_Бёитиро|Огура, Бёитиро]] | |

| ? | |Силы сторон1 = 8 эскадренных броненосцев | + | |Силы сторон1 =8 [[Navy:Эскадренный_броненосец|эскадренных броненосцев]]<br /> | |

| ? | 3 броненосца береговой обороны | + | 3 [[Navy:Броненосец_береговой_обороны|броненосца береговой обороны]]<br /> | |

| ? | + | 3 [[Navy:Броненосный_крейсер|броненосных крейсера]]<br /> | ||

| ? | + | 5 [[Navy:Бронепалубный_крейсер|бронепалубных крейсеров]]<br /> | ||

| ? | 1 вспомогательный крейсер | + | 1 безбронный крейсер<br /> | |

| ? | 9 миноносцев | + | 1 [[Navy:Вспомогательный_крейсер|вспомогательный крейсер]]<br /> | |

| + | 9 [[Navy:Эскадренный_миноносец|эскадренных миноносцев]]<br /> | |||

| + | 4 транспортных [[Navy:Судно|судна]]<br /> | |||

| + | 2 буксирных судна<br /> | |||

| + | 2 [[Navy:Госпитальное_судно|госпитальных судна]]<br /> | |||

| + | |Силы сторон2 = 4 [[Navy:Броненосец|броненосца]] 1 класса<br /> | |||

| + | 2 броненосца 2 класса<br /> | |||

| + | 9 броненосных крейсеров<br /> | |||

| + | 10 бронепалубных крейсеров<br /> | |||

| + | 1 безбронный крейсер<br /> | |||

| + | 3 [[Navy:Авизо|авизо]]<br /> | |||

| + | 21 эскадренный миноносец<br /> | |||

| + | 44 [[Navy:Миноносец|миноносца]]<br /> | |||

| + | 4 [[Navy:Канонерская_лодка|канонерские лодки]]<br /> | |||

| + | 22 вспомогательных крейсера<br /> | |||

| 2 госпитальных судна | 2 госпитальных судна | |||

| ? | + | |Потери1 = 8 эскадренных броненосцев (2 сдались)<br /> | ||

| ? | | | + | 3 броненосца береговой обороны (2 сдались)<br /> | |

| ? | 8 | + | 3 броненосных крейсера<br /> | |

| ? | 2 | + | 2 бронепалубных крейсера<br /> | |

| ? | + | 1 вспомогательный крейсер<br /> | ||

| ? | + | 6 эскадренных миноносцев (1 сдался)<br /> | ||

| ? | + | 3 транспортных судна<br /> | ||

| ? | + | 1 буксирное судно<br /> | ||

| ? | + | 2 госпитальных судна (захвачены)<br /> | ||

| ? | + | Интернировалось:<br /> (2 бронепалубных крейсера, 1 безбронный крейсер, 1 эскадренный миноносец, 2 вспомогательных судна)<br /> | ||

| ? | + | 5045 человек убито<br /> | ||

| ? | 2 | + | 803 ранено<br /> | |

| ? | + | 6016 взято в плен<br /> | ||

| ? | + | |Потери2 = 3 миноносца потоплено<br /> | ||

| ? | 2 госпитальных судна | + | 116 человек убито<br /> | |

| ? | + | |||

| ? | 5045 человек убито | + | ||

| ? | 803 ранено | + | ||

| ? | 6016 взято в плен | + | ||

| ? | |Потери2 = 3 миноносца потоплено | + | ||

| ? | + | |||

| 538 ранено | 538 ранено | |||

| }}{{AnnoWiki | }}{{AnnoWiki | |||

| |pic = | |pic = | |||

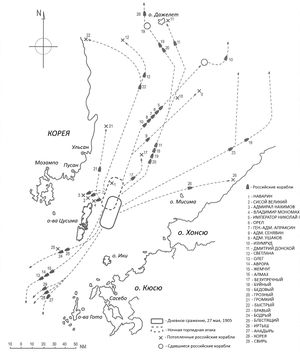

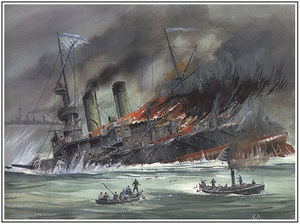

| ? | |content = Цусимское сражение — крупнейшее в | + | |content = '''Цусимское<ref>Остров Цусима ({{Lang-ja|対馬}}) - название от айнск. «туима» - удаленный, переосмыслено в япон. Цусима (цу + сама), что соответствует по смыслу словам «залив» и «остров», т. е. «остров с заливом». Координаты {{Геотег|34.34|129.32|0}}</ref> сражение''' ({{Lang-ja|日本海海戦}}, ''«Нихонкай-кайсэн»'', буквально ''«Морская битва в Японском море»'') — крупнейшее морское сражение в эпоху [[Navy:Дредноут|додредноутных]] броненосных [[Navy:Корабль|кораблей]], произошедшее в период [[Navy:Русско-японская_война|русско-японской войны]] с 27 по 28 мая<ref>Здесь и далее даты указаны по Григорианскому календарю (новый стиль). По Юлианскому календарю (старый стиль) 14 и 15 мая соответственно</ref> 1905 года между 2-й и 3-й Тихоокеанскими эскадрами [[Navy:Российский_Императорский_флот|Российского императорского флота]] под командованием [[Navy:Вице-адмирал|вице-адмирала]] [[Navy:Рожественский,_Зиновий_Петрович|Зиновия Петровича Рожественского]] и Объединённым<ref>Объединённый флот ({{Lang-ja|聯合艦隊}} ''«Рэнго: кантай»'') — основные силы дальнего радиуса действия [[Navy:Императорский_флот_Японии|Императорского флота Японии]]. Вплоть до 1924 года Объединённый флот не был постоянной боевой единицей и мобилизовывался на случай войны или крупных военно-морских учений.</ref> [[Navy:Флот|флотом]] [[Navy:Императорский_флот_Японии|Императорского флота Японии]] под командованием [[Navy:Адмирал|адмирала]] [[Navy:Того,_Хэйхатиро|Того Хэйхатиро]] в районе острова Цусима. В результате [[Navy:Эскадра|эскадры]] Российского императорского флота потерпели сокрушительное поражение, часть кораблей была потоплена, другие капитулировали и стали японскими трофеями. Лишь нескольким кораблям удалось прорваться в нейтральные [[Navy:Военный_порт|порты]] или к Владивостоку. Итоги сражения окончательно предопределили победу Японской империи в войне, стали одной из причин русской революции 1905 года, а также значительно повлияли на развитие мирового военного кораблестроения. Поражение вышло настолько разгромным, что слово «Цусима» стало нарицательным. | |

| }} | }} | |||

| __TOC__ | __TOC__ | |||

| ? | == | + | == Предпосылки == | |

| + | {{main|Navy:Русско-японская_война|l1= Русско-японская_война|}} | |||

| + | С самого начала русско-японской войны Императорский флот Японии перехватил стратегическую инициативу и имел стратегическое превосходство над соединением кораблей Русского Императорского флота, дислоцированным в Японском и Жёлтом морях. В первый день войны на внешнем рейде Порт-Артура торпедами были повреждены два новейших русских [[Navy:Броненосец|броненосца]] и один [[Navy:Крейсер|крейсер]], а в корейском порту Чемульпо японская эскадра вынудила принять бой, находившихся там крейсер [[Navy:Варяг_(1899)|«Варяг»]] и [[Navy:Канонерская_лодка|канонерскую лодку]] [[Navy:Кореец_(1886)|«Кореец»]]. В результате уже к началу мая 1904 года 1-я Тихоокеанская эскадра была заблокирована в Порт-Артуре а из всего русского флота на Дальнем Востоке лишь владивостокский крейсерский отряд сохранял свободу действий. | |||

| + | {{main|Navy:Нападение_на_Порт-Артур|Бой у Чемульпо|l1= Нападение на Порт-Артур|l2= Бой у Чемульпо}} | |||

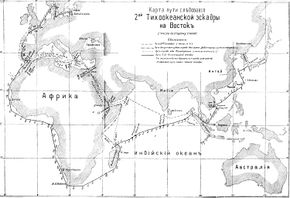

| + | [[Файл:Путь эскадры.jpeg|290px|thumb|right|Путь 2-й Тихоокеанской эскадры]] | |||

| + | В апреле 1904 года в Санкт-Петербурге было принято решение для усиления флота в районе боевых действий и завоевания господства на море сформировать и отправить из Балтийского моря 2-ю Тихоокеанскую эскадру. Согласно докладу командующего эскадрой, ее приход на Дальний Восток был возможен в конце января 1905 года при условии, что в плавание она выйдет 1 сентября 1904 года. Корабли должны были совершить переход вокруг Африки до Мадагаскара и далее через Индийский океан и Южно-Китайское море. Однако ко времени прихода эскадры на Мадагаскар стало известно о гибели 1-й Тихоокеанской эскадры и падении Порт-Артура. | |||

| + | {{main|Navy:2-я_Тихоокеанская_эскадра|Navy:Оборона_Порт-Артура|Navy:Гибель_броненосца_«Петропавловск»|Navy:Бой_в_Жёлтом_море|l1= 2-я Тихоокеанская эскадра|l2= Оборона Порт-Артура|l3= Гибель броненосца «Петропавловск»|l4= Бой в Жёлтом море}} | |||

| + | ||||

| + | Таким образом, цель отправки 2-й Тихоокеанской эскадры — деблокада Порт-Артура с моря — потеряла смысл. После длительного ожидания и переписки с Санкт-Петербургом, эскадре была поставлена новая задача — прорваться во Владивосток. Владивостокский отряд крейсеров не мог оказать сколь-нибудь существенную помощь эскадре. И поэтому для ее усиления была сформирована и отправлена в догонку 3-я Тихоокеанская эскадра. | |||

| + | {{main|Navy:Бой_в_Корейском_проливе|Navy:3-я_Тихоокеанская_эскадра|l1= Бой в Корейском проливе|l2= 3-я Тихоокеанская эскадра}} | |||

| + | ||||

| + | == Подготовка сил и планирование == | |||

| + | ==={{Флаг|Россия|ВМС}} Российский императорский флот === | |||

| + | {{main|Navy:Российский Императорский флот|l1=Российский Императорский флот|}} | |||

| + | [[Файл:Зиновий Петрович Рожественский -2.jpeg|290px|thumb|right|Командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой [[Navy:Вице-адмирал|вице-адмирал]] Зиновий Петрович Рожественский]] | |||

| + | После соединения с 3-й Тихоокеанской эскадрой {{comment|9 мая|Здесь и далее по тексту даты будут указаны в соответствии с Григорианским календарем}} 1905 года в районе бухты Ван-Фонг, командующий вице-адмирал З. П. Рожественский принял решение прорваться во Владивосток хотя бы частью эскадры, вопреки директиве императора Николая II, в которой указывалось, что задача «состоит не в том, чтобы с некоторыми судами прорваться во Владивосток, а в том, чтобы завладеть Японским морем». | |||

| + | ||||

| + | Имея возможность осуществить переход во Владивосток через один из проливов — Корейский, Сангарский или Лаперуза, командующий русской эскадрой решил прорываться кратчайшим путем — через Корейский пролив, другие маршруты потребовали бы не одну погрузку угля в открытом море. К тому же проход через северные проливы представлял немалые трудности для маневрирования большой эскадры, особенно при плохой погоде и тумане. | |||

| + | ||||

| + | Кроме того, шансов пройти незамеченной у столь медлительной эскадры вдоль всего побережья Японии практически не было. Опасаясь ночных атак японских [[Navy:Миноносец|миноносцев]] командующий решил пройти самое узкое место Цусимского пролива днем. | |||

| + | ||||

| + | Видимо понимая, что эскадра не сможет пройти неширокий пролив незамеченной и принимая во внимание ее плохую маневренную подготовку и невысокую скорость, З.П. Рожественский избрал оборонительную тактику, двигаясь в тесном строю двух [[Navy:Кильватерная_колонна|кильватерных колонн]] с вспомогательными судами между ними. Вероятно он предполагал, что ввиду почти двухкратного превосходства в тяжелых орудиях русской эскадры, противник или вообще не осмелится атаковать ее, а если атакует, то попадет под сосредоточенный расстрел. | |||

| + | ||||

| + | Однако на единственном совещании [[Navy:Флагман|флагманов]] и командиров кораблей плана предстоящего боя З. П. Рожественский не сообщил, ограничившись лишь общей задачей прорыва и построения кораблей. Эти указания для всех кораблей вообще состояли в том, чтобы «держаться сообща», для броненосных отрядов — действовать соединенно против броненосцев противника, маневрируя так, чтобы по мере возможности продвигаться на север. | |||

| + | ||||

| + | Передача командования в бою должна была производиться так, что в командование эскадрой должны были вступать командиры новых броненосцев, шедших в голове колонны. В детали были посвещены только младший флагман, командующий крейсерами и некоторые чины штаба. | |||

| + | ||||

| + | Остальные должны были руководствоваться флажными сигналами, подаваемыми с флагманского броненосца «пока флаг командующего не перенесен или пока в командование не вступил младший флагман». Порядок вступления в командование младших флагманов приказом не оговаривался, например, [[Navy:Небогатов,_Николай_Иванович|Н.И. Небогатов]] до окончания сражения так и не узнал, что он остался первым заместителем командующего эскадрой. Не назначались ни место, ни время встречи в том случае, если корабли разлучатся ночью или в тумане. | |||

| + | ||||

| + | По видимости командующий считал, беспорядок в командовании более страшным врагом, чем японцев, а любая неоднозначность понимания приказа могла привести к разброду. Адмирал не сомневался в том, что простота распоряжения следовать за головным кораблем указанным [[Navy:Курс_судна|курсом]] — гарантия исполнения: его трудно нарушить без веских причин и риска попасть под суд за неисполнение. | |||

| + | ||||

| + | В надежде отвлечь внимание от истинного маршрута эскадры, к восточным берегам Японии были отправлены [[Navy:Вспомогательный_крейсер|вспомогательные крейсера]] «Кубань» и «Терек» для крейсерских операций на подходах к Токийскому заливу с востока и с юга. С той же целью к портам Западной Японии и Желтого моря были отправлены вспомогательные крейсера «Днепр» и «Рион». Для сокращения числа судов, стесняющих действия эскадры шесть транспортов были отосланы в Сайгон, а семь транспортов и плавучая мастерская «Ксения» — в Шанхай. | |||

| + | ||||

| + | ==={{Флаг|Япония|ВМС}} Императорский флот Японии=== | |||

| + | {{main|Navy:Императорский_флот_Японии|l1=Императорский флот Японии|}} | |||

| + | [[Файл:Togo.jpg|290px|thumb|right|Командующий Объединённым флотом Японии [[Navy:Адмирал|адмирал]] Того Хэйхатиро]] | |||

| + | Японский Объединенный флот под командованием адмирала Того Хэйхатиро имел своей целью уничтожение русской эскадры. Прекрасно налаженная разведка позволила иметь точное представление о корабельном составе русской эскадры и ее местонахождении. Кроме того, после падения Порт-Артура и уничтожения 1-й Тихоокеанской эскадры, японские эскадры в течение четырех месяцев проводили учения для отработки взаимодействия. | |||

| + | ||||

| + | Основывалась на анализе действий русских кораблей в предыдущих боях, командующий Объединенного флота предполагал, что русские предпочтут оборонительную тактику, двигаясь в кильватерных колоннах, что приведет к снижению общей скорости. Осталось определить по какому из трех возможных маршрутов (Лаперузов, Сангарский или Цусимский проливы) пойдет русская эскадра. Рассредотачивание кораблей в трех местах могло привести к их уничтожению по отдельности. Поэтому ставка была сделана на сосредоточении флота в одном месте. | |||

| + | ||||

| + | Прекрасно понимая, что путь вокруг Японии через пролив Лаперуза самый протяженный и русской эскадре просто не хватит запасов угля, этот вариант был исключен. Для исключения возможности прохода через Сангарский пролив, в нем было выставлено плотное минное заграждение. В дополнение к этому на подступах к Владивостоку расположились дозорные суда. В помощь военным кораблям японским командованием были мобилизованы рыбацкие суда. По некоторым данным всего для разведки было задействовано до 73 японских кораблей и судов. | |||

| + | ||||

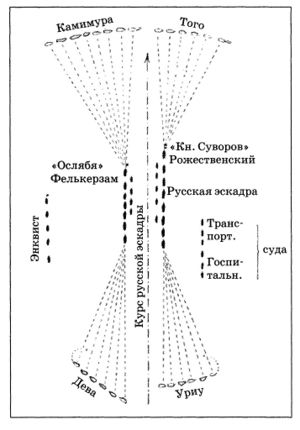

| + | По совету английских морских офицеров, японские моряки разработали новую наступательную тактику. Согласно ей японские корабли, пользуясь превосходством в скорости, могли бы атаковать колонны русской эскадры с выгодных курсовых углов (то есть с головы или хвоста) и выводить из строя головные или концевые корабли противника. Для реализации этой тактики весь флот был разделен на семь боевых отрядов, командирам которых предоставлялась значительная свобода действий. Кроме того, японцы решили вести бой на больших дистанциях — до 80 [[Navy:Кабельтов|кабельтовых]]. И перед Цусимским сражением они прошли дополнительную усиленную боевую подготовку, уделив особое внимание артиллерийской стрельбе. | |||

| + | ||||

| + | Главные силы японского флота сосредоточились в корейском порту Мозампо, а крейсера и миноносцы — у острова Цусима. Предполагая, что командующий русской эскадрой предпримет пройти Цусимский пролив в темное время суток, в 20 [[Navy:Миля_морская|милях]] к югу Мозампо, между островами Гото и Чеджу, была развернута дозорная цепь вспомогательных крейсеров, которые должны были своевременно обнаружить русскую эскадру при ее подходе к Корейскому проливу. Оперативный план адмирала Того Х. был рассчитан на четверо суток и предусматривал выполнение семи последовательных ударов (четыре дневных и три ночных) по русской эскадре на всём протяжении пути от острова Квельпарт до Владивостока. | |||

| + | ||||

| + | Дневные бои броненосцев и крейсеров по плану чередовались с ночными минными ([[Navy:Торпеда|торпедными]]) атаками. Маневрирование в бою подчинялось требованиям применения артиллерии, действие которой подкреплялось стрельбой [[Navy:Торпеды_Whitehead|минами Уайтхеда]] с больших кораблей (на дистанциях 10-15 кабельтовых) и минными атаками [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцев]]. Один отряд эсминцев готовился выставить по курсу эскадры [[Navy:Морская_мина|плавающие мины]], а отряды миноносцев — к ночным минным атакам. | |||

| + | ||||

| == Характеристики участвующих сторон == | == Характеристики участвующих сторон == | |||

| + | {{main|Navy:Состав_сил_в_Цусимском_сражении|l1=Состав сил в Цусимском сражении}} | |||

| + | {{Popup | |||

| + | |header = '''О боеприпасах и точности стрельбы''' | |||

| + | |content = | |||

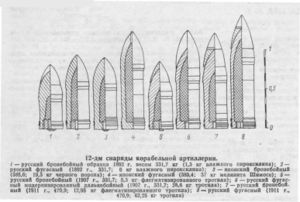

| + | [[Файл:АРТУР8.jpeg|300px|thumb|right|305-мм снаряды корабельной артиллерии.]] | |||

| + | В боезапас российских кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры для орудий калибра 305, 254, 203 и 152 мм входили бронебойные, фугасные и сегментные снаряды образца 1892 года. Эти снаряды по сравнению с аналогичными образца 1886 года имели меньшую на 25-35% как массу самих снарядов, так и массу взрывчатого вещества (ВВ) в них. Такой снаряд имел на большую на 20% начальную скорость и более настильную траекторию, что улучшило точность стрельбы и бронепробиваемость. | |||

| + | ||||

| + | Русские бронебойные снаряды в качестве взрывчатого вещества снаряжались пироксилином, а чтобы он не детонировал при пробитии брони, его увлажняли. Дело в том, что пироксилин при влажности 5-10% очень взрывоопасен и может взрываться в орудиях при выстреле. При 10-20% влажности взрыв в стволе практически исключен, но существует вероятность детонации при ударе о броню. При 20-40% без действия взрывателя, детонация маловероятна, однако при 50% влажности взрывные свойства пироксилина прекращаются. Для подрыва основного заряда использовался донный взрыватель замедленного действия с задержкой — трубка Бринка. Оснащение этих снарядов бронебойными наконечниками позволило увеличить их бронепробиваемость на 10-16 %. | |||

| + | ||||

| + | Однако на дистанциях более 20 кабельтовых эффективность поражающих факторов бронебойных снарядов быстро падала. В связи с этим З.П. Рожественским была дана инструкция по применению снарядов разного типа: | |||

| + | {{цитата|автор=|При расстояниях свыше 20 каб. стрельба из всех пушек по броненосным судам производится фугасными снарядами. При расстояниях 20 каб. и меньше 10- и 12-дюйм. орудия переходят на бронебойные снаряды, и 6-дюйм., 120-мм пушки начинают стрелять бронебойными снарядами только при уменьшении расстояний до 10 кбт.}} | |||

| + | ||||

| + | Стоит заметить, что в русском флоте в то время вообще не было настоящих фугасных снарядов, то есть снарядов с мгновенным взрывателем. Устанавливая в 1889 году «классификацию потребных для флота снарядов» МТК считал, что: | |||

| + | {{цитата|автор=|для поражения незащищенных бронею судов должно иметь...тонкостенные снаряды... при... весьма большом весе разрывного заряда — от 18% до 22% от полного веса снаряженного снаряда...}} | |||

| + | Такие снаряды получили название «фугасные». Но в дальнейшем оказалось, что отечественные заводы «затрудняются изготовлением стали столь высоких качеств». Единственным выходом было при ухудшении качества стали увеличить толщину стенок снаряда, уменьшив вес разрывного заряда до 7,7% от полного веса. Но и это требование оказалось не под силу, поэтому вес разрывного заряда уменьшили до 3,5%. В качестве ВВ снаряды было решено снаряжать пироксилином. Однако пироксилин входил в химическую реакцию со сталью снаряда, поэтому разрывной заряд требовалось помещать в латунный чехол. В следствие чего 3,5% от массы снаряда — это масса ВВ и латунного чехла, а масса ВВ без чехла — 2,4-2,9% для 152 и 254-мм снарядов и всего лишь 1,8% для 305-мм снаряда. В результате 305-мм «фугасный» снаряд при массе 331,7 кг содержал 5,987 кг пироксилина! При такой массе ВВ ни о каком фугасном воздействии говорить уже не приходится. Видимо понимая это МТК решило: | |||

| + | {{цитата|автор=|За отсутствием сильного бризантного действия… не было основания присваивать этим снарядам особо чувствительную трубку, и они были снабжены двойными ударными трубками.}} | |||

| + | То-есть русские фугасные снаряды оснастили взрывателями аналогичными бронебойным — замедленного действия с задержкой. Опытная стрельба такими снарядами была произведена крейсером ''«Россия»'' по старым судовым котлам, коечным сеткам и цистерне уже после Цусимского сражения. Она показала, что фугасные снаряды с донными двухкапсульными трубками Бринка пробивали легкие преграды насквозь и взрывались лишь при ударе о землю (в данном случае - метрах в 30 за целью, то есть в расстоянии, превышающем ширину корабля) из-за слишком большой задержки разрыва. Глубина воронок в мягкой глинистой почве не превышала 40-50 см. Количество осколков было слишком мало, а сами они имели большие размеры. | |||

| + | ||||

| + | Что касается качества самих взрывателей, то одним из основных элементов взрывателя являлся алюминиевый ударник, который воздействовал на капсюль-детонатор. Перед войной была произведена замена материала ударника с чернового алюминия на рафинированный имеющим пластичность на 30-50% выше, а значит, взрыватель стал существенно «туже» и стал значительно хуже реагировать на несущественные препятствия. К тому же при производстве взрывателей часто нарушалась технология производства, о чем неоднократно приходили жалобы инспектору морской артиллерии. Так, в ходе проводившихся 16 февраля 1904 года на артиллерийском полигоне стрельб, из восьми выпущенных новых 152-мм бронебойных снарядов пять не взорвались по вине взрывателей. | |||

| + | ||||

| + | Но самое интересное, что на вопрос следственной комиссии «Какими разрывными зарядами обладали фугасные снаряды больших калибров при уходе эскадры из Балтийского моря?» был получен ответ: | |||

| + | {{цитата|автор=|12-дюйм. фугасные снаряды, по неготовности пироксилиновых зарядов, имели снаряжение из бездымного пороха при обыкновенных ударных трубках образца 1894 года»}} | |||

| + | Для сравнения тротиловый эквивалент у пироксилина 3,3 а у бездымного пороха — 0,8-0,87. | |||

| + | ||||

| + | В 1896 году генерал-адъютант Чихачев планировал «произвести обширные опыты над всеми родами принятых снарядов для определения разрушительного их действия», для чего представил программу управляющему морским министерством вице-адмиралу Тыртову. На данное предложение был получен ответ: | |||

| + | {{цитата|автор=|предположенные опыты вызовут расход до 70000 рублей и с хозяйственной стороны самые опыты уже не имеют большого значения}} | |||

| + | Такое решение, в сущности, было равносильно полному отказу и флот получил снаряды нового типа... не опробованные испытаниями! | |||

| + | ||||

| + | Резюмируя вышесказанное можно прийти к выводу, что 2-я Тихоокеанская эскадра в боезапасе имела «совершенно негодные» снаряды. О чем свидетельствует военно-морской атташе Великобритании в Токио капитан Уильям Пэкинхэм, который во время Цусимского сражения находился на броненосце ''IJN Asahi'', сообщает, что каждый третий русский снаряд не взрывался. А те которые все же разрывались имели столь низкое фугасное действие, что не наносили японским кораблям сколько-нибудь существенного ущерба. | |||

| + | {{цитата|автор= Показание лейтенанта фон Берендс|Действие наших фугасных снарядов мне удалось видеть вблизи Киао-Чао, при потоплении «Рионом» приза Tetartos 16 мая. Из 3-х пущенных кабельтовов на 5–6, не далее, по пароходу снарядов первый засел в грузе шпал и стальных рельс кормового трюма, не разорвавшись, второй пробил машинное отделение выше ватерлинии навылет и упал кабельтова полтора сзади без разрыва, и третий попал в лац-порт кормового отсека тоже без разрыва вследствие малого сопротивления переборок или малой чувствительности трубок для безопасности хранения снарядов.}} | |||

| + | Отсюда и появился миф о якобы «дурной» стрельбе русских артиллеристов. На самом деле за первые 30 минут боя в японский флагман попало до 32 снарядов, что соответствует примерно 4,5% попаданий для русских тяжелых орудий. Для сравнения такой «процент попадания» соответствует достигнутому немецкими кораблями ''SMS Scharnhorst'' и ''SMS Gneisenau'' в Сражении при Коронеле 1914 года. | |||

| + | {{цитата|автор= Ричард Хок, «Флот, который должен был умереть»|В эти первые минуты боя при Цусиме русские разбили вдребезги все предсказания об их вероятно плохой стрельбе}} | |||

| + | ||||

| + | В отличие от русских японский флот, согласно английскому боевому уставу, использовал только фугасные снаряды. Так-как японские снаряды не обладали повышенной бронебойностью и по свидетельству адмирала Витгефта «делали в броне только неглубокие вмятины или отпечатки с сиянием», основная ставка была сделана на фугасное действие разрывного заряда. | |||

| + | ||||

| + | Японские 305-мм фугасные снаряды длиной 1,2 м из очень мягкой стали с широким сплошным ведущим пояском из желтой меди при полном весе 386 кг, имели массу ВВ 39 кг. В качестве ВВ эти снаряды в начале войны снаряжались шимозой — порошком, основным компонентом которого являлась пикриновая кислота. Шимоза по мощности примерно равнялась пироксилину, но имела высокую температуру вспышки (300° С) и при взрыве выделяла очень ядовитые газы, от которых «быстро появлялись головокружение и рвота». Другой «особенностью» тонкостенных фугасных снарядов был очень чувствительный взрыватель. Боек взрывателя имел винт, на который навинчивался груз, препятствующий жалу бойка коснуться капсюля. При вращении снаряда на полете груз свинчивался с бойка и освобождал жало. | |||

| + | ||||

| + | Первое знакомство с этим типом боеприпасов произошло в Порт-Артуре, командующий Порт-Артурской эскадрой, оценивая действие японских снарядов модели «G», указал: | |||

| + | {{цитата|автор= вице-адмирал О. В. Старк, из рапорта № 801 от 19 февраля 1904 года|...снаряды разрывались при первом прикосновении к самым слабозащищенным местам кораблей. Осколков при разрыве снарядов получаюсь много и в большинстве случаев — мелких. Однако действие их оказалось много слабее, чем об этом писалось раньше. Пожара от разрыва этих снарядов не наблюдалось, хотя на некоторых кораблях разрывы происходили в деревянных частях...}} | |||

| + | Об их способности вызывать пожары старший офицер эскадренного броненосца ''«Полтава»'' капитан 2-го ранга Лутонин так писал в своем дневнике: | |||

| + | {{цитата|автор= |Все возникавшие пожары в бою 28-го июля — в таком же роде: попадал снаряд, рвался, начинали тлеть обильно смоченные койки, чемоданы, но специально направленная струя воды из шланга быстро прекращала пожар в самом его начале.}} | |||

| + | К тому же сохранились свидетельства, что японские 305-мм снаряды первого периода войны, бывало, и вовсе не рвались. Причиной этому были дефекты взрывателей. Однако к Цусимскому сражению из-за длительных задержек в пути 2-й Тихоокеанской эскадры, Японский флот получил возможность перевооружить корабли модифицированными 305-мм снарядами — модели «G 1». Эти снаряды оснащались новым взрывателем Круппа с высокой степенью надежности. При тех же параметрах в качестве разрывного заряда они были наполнены веществом типа напалма, от которого, казалось, горит даже железо. Истинный химический состав взрывчатки не известен до сих пор. Однако согласно японским источникам в качестве ВВ применялась шимоза обыкновенная. | |||

| + | ||||

| + | Существует версия, что указанное вещество типа напалма изобрел уже чуть ли не в ходе русско-японской войны то ли чилийский, то ли перуанский полковник и предложил купить патент на это вещество России через русское посольство. Но русский посол, занятый важными делами на предложение полковника вначале не обратил внимания, а потом и вовсе забыл. Есть, впрочем, мнение, что это предложение латиноамериканца все же дошло до русского МИДа или даже Морского Ведомства. Но оба ведомства дружно решили проявить патриотизм и бережливость в расходовании казенных средств. В результате патент был предложен посольству Японии, где и был куплен. | |||

| + | ||||

| + | По взрывной силе новые японские снаряды превосходили использовавшиеся под Порт-Артуром, по крайней мере, на порядок. Жидкое пламя после взрыва снаряда пожирало все вокруг, тысячи мелких осколков, вылетающих из огненного ада, вместе с ударной волной крушили конструкции, скручивая стальные балки в узлы. Пламя также уничтожало кислород в районе взрыва. Кроме того, при взрыве выделялись ядовитые газы, губительно действующие на гортань и легкие. | |||

| + | {{цитата|автор= |Даже при недолетах, взрываясь в воде, снаряды эти силой гидравлического удара выбивали заклепки из корпусов наших броненосцев, нарушали герметичность и вызывали течь. При взрывах в 200 метров от судна осколки японских снарядов ранили и убивали наших моряков.}} | |||

| + | {{цитата|автор= |Краска горела ярким пламенем на стальных поверхностях, горели шлюпки, тросы, койки и деревянные поделки. Зажигались патроны в беседках и в ящиках. Сносились надстройки и мелкая артиллерия, заклинивались башни. Слетали за борт стеньги. Кроме того, смотря по направлению ветра, пламя и газы от центрального костра так накаливали верхние башни подветренного борта, что прислуга не выдерживала жары и удушья, покидала башни и была добиваема осколками при выходе. Вентиляторные машины принимали вместо свежего воздуха ядовитые газы и гнали их в патронные погреба и в другие помещения под броневой палубой, в которых задыхались люди. В рострах не только от деревянных шлюпок, но и от стальных паровых и минных катеров не было остатков, сохранивших первоначальные очертания; была лишь груда разбитых и свернувшихся в спирали листов}} | |||

| + | Этими новыми снарядами успели снабдить только орудия крупных калибров броненосных кораблей, остальные использовали снаряды предыдущей модели. | |||

| + | ||||

| + | В своей книге «Бой при Цусиме» В.И. Семенов так сравнивает действия японских и русских боеприпасов | |||

| + | {{цитата|автор= |Разрывной заряд японских снарядов в 7 раз больше, чем у наших... Шимоза при взрыве развивает температуру в 1,5 раза высшую, нежели пироксилин. При грубом приближении можно сказать, что разорвавшийся японский снаряд наносил такое-же разрушение, как 12 наших, тоже удачно разорвавшихся. А ведь последние часто и вовсе не рвались...}} | |||

| + | ||||

| + | В результате чего, для нанесения существенного урона японским кораблям, русские артиллеристы должны были точечно поразить их жизненно важные механизмы или орудия. В ином случае снаряды без особого вреда пронизывали насквозь небронированные части. С японской же стороны никакой особой меткости и не требовалось достаточно было стрельбы по площадям. | |||

| + | |hidden = 1 | |||

| + | }} | |||

| + | === {{Флаг|Россия|ВМФ}} Российская сторона === | |||

| + | Крупнейшим недостатком российской эскадры была большая разнородность корабельного состава и его главной ударной силы — эскадренных броненосцев. И если для 1-й Тихоокеанской эскадры в бою в Желтом море пестрота корабельного состава не была столь отчетливой (шесть эскадренных броненосцев относительно сходных в тактико-технических характеристиках между собой четырех типов), то для 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении она стала роковой — на 12 тяжелых кораблей приходилось целых семь типов, зачастую совершенно несопоставимых по основным боевым качествам, половина из которых была к тому же сильно устаревшими судами. | |||

| + | ||||

| + | Боевую устойчивость русских броненосцев снижала также их перегрузка не только углем (полный запас - в превышение нормального водоизмещения), но и водой, боеприпасами и различными расходными материалами. | |||

| + | ||||

| + | Вынужденное равнение на слабейшие корабли обусловило скованность, малоподвижность русской боевой колонны и обеспечило противнику, обладающему значительным превосходством в скорости, возможность быстрого охвата и разгрома ее по частям. | |||

| + | ||||

| + | Личный состав эскадры был плохо обучен, боевой подготовки практически не имел, командный состав оказался тактически пассивен. Боеготовность эскадры оставляла желать лучшего. Эскадра не являлась вполне подготовленным и организованным соединением, которое могло на равных противостоять Императорскому флоту Японии, прошедшему значительную боевую школу, имевшему отличную организацию, практику и боевой опыт. | |||

| + | ||||

| + | Британский историк Х. Р. Вильсона по поводу Цусимского сражения позднее заметил: {{цитата|автор=|«У русских не было недостатка в храбрости, они держались до конца, но не проявили инициативы и предприимчивости».}} | |||

| + | ||||

| + | ==== Состав ==== | |||

| + | {| class="wiki_table collapsible collapsed" width="100%" | |||

| + | |- | |||

| + | !colspan="5" style="text-align:left"|{{Флаг|Россия|ВМС}} <big>Корабли Российского Императорского флота</big> | |||

| + | |- | |||

| + | ! width="20%"| Тип корабля || width="20%"| Название корабля || width="20%"| Командир корабля || width="20%"| Кол-во произведённых выстрелов и нанесённый ущерб|| width="20%"|Боевые повреждения и потери | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Флаг вице-адмирала РИФ.png|30px|frameless|left]] '''1-й броненосный отряд''' — флаг командующего эскадрой вице-адмирала З.П. Рожественского | |||

| + | |- | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец || [[Navy:Князь_Суворов_(1902)|«Князь Суворов»]] || капитан 1-го ранга<br/> В.В. Игнациус (погиб) || || Потоплен {{Геотег|34.26|130.10|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец || [[Navy:Император_Александр_III_(1901)|«Император Александр III»]] || капитан 1-го ранга<br/> Н.М. Бухвостов (погиб) || || Потоплен {{Геотег|34.34|130.00|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец || [[Navy:Бородино_(1901)|«Бородино»]] || капитан 1-го ранга<br/> П.И. Серебрянников (погиб) || || Потоплен {{Геотег|34.36|139.57|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

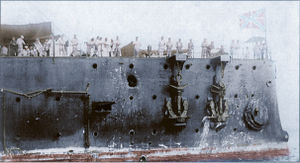

| + | | Эскадренный броненосец || [[Navy:Орёл_(1902)|«Орёл»]] || капитан 1-го ранга<br/> Н.В. Юнг (умер от ран) || || 25 убитых, 98 раненых, сдался в плен | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер II ранга (бронепалубный) || [[Navy:Жемчуг_(1903)|«Жемчуг»]] || капитан 2-го ранга<br/> П.П. Левицкий || || 9 убитых, 34 раненых, интернирован в Маниле | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Флаг контр-адмирала РИФ.png|30px|frameless|left]] '''2-й броненосный отряд''' — флаг младшего флагмана контр-адмирала Д.Г. фон Фелькерзама | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец || [[Navy:Ослябя_(1898)|«Ослябя»]] || капитан 1-го ранга<br/> В.И. Бэр 1-й (погиб) || || Потоплен {{Геотег|34.21|130.6|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец || [[Navy:Сисой_Великий_(1894)|«Сисой Великий»]] || капитан 1-го ранга<br/> М.В. Озеров (взят в плен после гибели корабля) || || 13 убитых, 53 раненых, затонул от полученных повреждений в ночном бою {{Геотег|34.54|130.5|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец || [[Navy:Наварин_(1891)|«Наварин»]] || капитан 1-го ранга<br/> барон Б.А. Фитингоф (погиб) || || Потоплен (получил повреждения от ночных торпедных атак) {{Геотег|34.59|129.54|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер I ранга (броненосный) || [[Navy:Адмирал_Нахимов_(1885)|«Адмирал Нахимов»]] || капитан 1-го ранга<br/> А.А. Родионов (взят в плен) || || Получил повреждения от ночных торпедных атак, утром затоплен экипажем при появлении вражеских кораблей {{Геотег|34.32|129.33|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер II ранга (бронепалубный) || [[Navy:Изумруд_(1903)|«Изумруд»]] || капитан 2-го ранга<br/> барон В.Н. Ферзен || || 6 раненых, выскочил на камни в заливе Владимира, был взорван командой и затоплен | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Флаг контр-адмирала РИФ.png|30px|frameless|left]] '''3-й броненосный отряд''' — флаг младшего флагмана контр-адмирала Н.И. Небогатова | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец || [[Navy:Император_Николай_I_(1889)|«Император Николай I»]] || капитан 1-го ранга<br/> В.В. Смирнов || || 5 убитых, 35 раненых, сдался в плен | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Броненосец береговой обороны || [[Navy:Адмирал_Сенявин_(1894)|«Адмирал Сенявин»]] || капитан 1-го ранга<br/> С.И. Григорьев || || 3 раненых, сдался в плен | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Броненосец береговой обороны || [[Navy:Адмирал_Ушаков_(1893)|«Адмирал Ушаков»]] || капитан 1-го ранга<br/> В.Н. Миклуха (погиб) || || 2 убитых, 35 раненых, затоплен экипажем {{Геотег|36.10|131.35|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Броненосец береговой обороны || [[Navy:Генерал-адмирал_Апраксин_(1896)|«Генерал-адмирал Апраксин»]] || капитан 1-го ранга<br/> Н.Г. Лишин || || 1 убит, 16 раненых, сдался в плен | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Флаг контр-адмирала РИФ.png|30px|frameless|left]] '''Крейсерский отряд''' — флаг младшего флагмана контр-адмирала О.А. Энквиста | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер I ранга (бронепалубный) || [[Navy:Олег_(1903)|«Олег»]] || капитан 1-го ранга<br/> Л.Ф. Добротворский || || 7 убитых, 49 раненых, интернирован в Маниле | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер I ранга (бронепалубный) || [[Navy:Аврора_(1900)|«Аврора»]] || капитан 1-го ранга<br/> Е.Р. Егорьев (погиб) || || 10 убитых, 89 раненых, интернирован в Маниле | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер I ранга (броненосный) || [[Navy:Дмитрий_Донской_(1883)|«Дмитрий Донской»]] || капитан 1-го ранга<br/> И.Н. Лебедев (умер от ран) || || 4 раненых, затоплен экипажем {{Геотег|37.31|130.56|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер I ранга (броненосный) || [[Navy:Владимир_Мономах_(1882)|«Владимир Мономах»]] || капитан 1-го ранга<br/> В.А. Попов || || 1 убит, 16 раненых, торпедирован, а затем затоплен экипажем {{Геотег|34.39|129.38|1}} | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Брейд-вымпел РИФ.png|60px|frameless|left]] '''Отряд разведки''' — брейд-вымпел начальника отряда капитана 1-го ранга С.П. Шеина | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер I ранга (бронепалубный) || [[Navy:Светлана_(1896)|«Светлана»]] || капитан 1-го ранга<br/> С.П. Шеин (погиб) || || 2 убитых, 2 Раненых, затоплен экипажем {{Геотег|37.7|129.55|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер II ранга (безбронный) || [[Navy:Алмаз_(1903)|«Алмаз»]] || флигель-адъютант, капитан 2-го ранга<br/> И.И. Чагин || || 1 убит, 18 раненых, прорвался во Владивосток | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Вспомогательный крейсер (безбронный) || «Урал» || капитан 2-го ранга<br/> М.К. Истомин (попал в плен) || || Оставлен экипажем после незначительных повреждений, потоплен {{Геотег|34.25|130.14|1}} | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Брейд-вымпел РИФ.png|60px|frameless|left]] '''1-й отряд миноносцев''' — брейд-вымпел начальника отряда капитана 2-го ранга Н.В. Баранова | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец || [[Navy:Бедовый_(1902)|«Бедовый»]] || капитан 2-го ранга<br/> Н.В. Баранов || || Сдался в плен | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец || [[Navy:Быстрый_(1901)|«Быстрый»]] || лейтенант<br/> О.О. Рихтер|| || Выбросился на корейский берег и был подорван экипажем | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец || [[Navy:Буйный_(1901)|«Буйный»]] || капитан 2-го ранга<br/> Н.Н. Коломейцев|| || Затоплен экипажем {{Геотег|36.10|131.5|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец || [[Navy:Бравый_(1901)|«Бравый»]] || лейтенант<br/> П.П. Дурново|| || Прорвался во Владивосток | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Брейд-вымпел РИФ.png|60px|frameless|left]] '''2-й отряд миноносцев''' — брейд-вымпел начальника отряда капитана 2-го ранга А.С. Шамова | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец || [[Navy:Блестящий_(1901)|«Блестящий»]] || капитан 2-го ранга<br/> А.С. Шамов (погиб)|| || Затоплен командой {{Геотег|33.29|128.37|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец || «Громкий» || капитан 2-го ранга<br/> Г.Ф. Керн (погиб)|| || Затоплен командой {{Геотег|35.36|129.41|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец || [[Navy:Грозный_(1904)|«Грозный»]] || капитан 2-го ранга<br/> К.К. Андржиевский || || Прорвался во Владивосток | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец || [[Navy:Безупречный_(1902)|«Безупречный»]] || капитан 2-го ранга<br/> И.А. Матусевич (погиб)|| || Потоплен {{Геотег|35.34|131.19|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец || [[Navy:Бодрый_(1902)|«Бодрый»]] || капитан 2-го ранга<br/> П.В. Иванов|| || Интернирован в Шанхае | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Флаг доброволтного флота РИФ (1898-1917).gif|30px|frameless|left]] '''Суда, состоящие при эскадре''' | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Транспорт (мастерская и снабжения) || «Анадырь» || капитан 2-го ранга<br/> В.Ф. Пономарёв|| || Ушёл на Мадагаскар, а затем на Балтику | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Транспорт (угольный, вооружения и снабжения) || «Иртыш» || капитан 2-го ранга<br/> К.Л. Егормышев|| || Затонул от повреждений {{Геотег|35.2|132.8|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Транспорт (мастерская) || «Камчатка» || капитан 2-го ранга<br/> А.И. Степанов 2-й (погиб)|| || Потоплен {{Геотег|34.24|130.11|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Пароход (угольный транспорт) || «Корея» || капитан <br/> Баканов|| || Интернирован в Шанхае | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Буксирный пароход || «Русь» || капитан 1-го разряда <br/> В.В. Перниц|| || Протаранен во время боя транспортом «Анадырь», затонул {{Геотег|34.19|130.12|1}} | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Буксирный пароход || «Свирь» || прапорщик по морской части <br/> Г.А. Розенфельд|| || Интернирован в Шанхае | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Госпитальное судно || «Орёл» || капитан 2-го ранга <br/> Я.К. Лахматов|| || Захвачено как военный приз | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Военно-госпитальное судно || «Кострома» || полковник корпуса флотских штурманов <br/> Н.В. Смельский|| || Захвачено, через полмесяца отпущено в соответствии с правилами Красного Креста | |||

| + | |} | |||

| + | ||||

| + | === {{Флаг|Япония}} Японская сторона === | |||

| + | В предстоящем сражении японский Объединенный флот имел некоторое превосходство за счёт большей однородности и быстроходности главных сил, многочисленности крейсеров и миноносцев, боевого опыта личного состава и близости своих берегов и военных портов. Но это превосходство не было подавляющим. | |||

| + | ||||

| + | В области морской артиллерии японцы обладали рядом важных преимуществ, которые и решили исход Цусимского сражения уже в первой половине боя (использование фугасных снарядов с большим количеством взрывчатого вещества известного как «шимоза»<ref>«Порох шимоза», разработанный инженером М.Шимозой (1859-1911) и известный также как «ПА Бакуйяку» (взрывчатая пикриновая кислота).</ref>). | |||

| + | ||||

| + | Если в японском флоте широко применяли [[Navy:Радиосвязь_морская|радиосвязь]], то у кораблей русской эскадры были серьёзные проблемы в вопросах обеспечения связи, связанные с техническим несовершенством аппаратов связи так и с непониманием командованием важности этого технического новшества. | |||

| + | ||||

| + | Не в последнюю очередь победа была обеспечена отличной выучкой японских моряков, получивших боевой опыт в предыдущих сражениях. Также японцы много времени уделяли подготовке канониров, чего не делали русские офицеры. Многие из японских моряков происходили из прибрежных районов и были знакомы с морским делом с детских лет. В отличие от них, большинство русских матросов, выходцев из крестьян, впервые увидели море только после поступления на службу. | |||

| + | ==== Состав ==== | |||

| + | {| class="wiki_table collapsible collapsed" width="100%" | |||

| + | |- | |||

| + | !colspan="5" style="text-align:left"|{{Флаг|Япония|ВМС}} <big>Корабли Императорского флота Японии</big> | |||

| + | |- | |||

| + | ! width="20%"| Тип корабля || width="20%"| Название корабля || width="20%"| Командир корабля (звание, транскрипция,перевод) || width="20%"| Кол-во произведённых выстрелов и нанесённый ущерб|| width="20%"|Боевые повреждения и потери | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Standard of Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] <big>'''1-й Флот ({{Lang-ja|第一艦隊 дайити кантай}})'''</big> — флаг Главнокомандующего Объединенными и Первым флотами адмирала ({{Lang-ja|海軍大将 кайгун тайсё}}) Того Хэйхатиро | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец 1-го класса || [[Navy:IJN_Mikasa_(1900)|''IJN Mikasa'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Идзити Хикодзиро || || 40 попаданий, 8 убитых, 105 раненых | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Vice Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] | |||

| + | '''1-й Боевой отряд ({{Lang-ja|第一戦隊 дайити сентай}})''' — флаг командующего эскадрой вице-адмирала ({{Lang-ja|海軍中将 кайгун чусё}}) Мису Сотаро | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец 1-го класса || [[Navy:IJN_Shikishima_(1898)|''IJN Shikishima'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Тэрагаки Изо || || 11 попаданий, 13 убитых, 22 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец 1-го класса || [[Navy:IJN_Fuji_(1896)|''IJN Fuji'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Мацумото Кази || || 12 попаданий, 8 убитых, 22 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный броненосец 1-го класса || [[Navy:IJN_Asahi_(1899)|''IJN Asahi'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Намото Цунаакира || || 10 попаданий, 8 убитых, 23 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 1-го класса (броненосный)|| [[Navy:IJN_Kasuga_(1902)|''IJN Kasuga'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Като Садакити || || 3 попадания, 7 убитых, 20 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 1-го класса (броненосный)|| [[Navy:IJN Nisshin (1903)|''IJN Nisshin'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Такэути Хейтаро || || 12 попаданий, 5 убитых, 90 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Авизо (минный крейсер, безбронный)|| [[Navy:IJN Tatsuta (1894)|''IJN Tatsuta'']] || капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Ямагата Бунзё || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Vice Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] | |||

| + | '''3-й Боевой отряд ({{Lang-ja|第三戦隊 дайсан сэнтай}})''' — флаг командующего эскадрой вице-адмирала ({{Lang-ja|海軍中将 кайгун чусё}}) Дэва Сигэто | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 2-го класса (бронепалубный)|| [[Navy:IJN Kasagi (1898)|''IJN Kasagi'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Ямая Танин || || 1 убитый, 9 раненых, вышел из строя | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 2-го класса (бронепалубный)|| [[Navy:IJN Chitose (1898)|''IJN Chitose'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Такаги Сукэказу || || 2 убитых, 4 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 3-го класса (бронепалубный)|| [[Navy:IJN Otowa (1903)|''IJN Otowa'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Арима Рюйкицу || || 6 убитых, 19 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 3-го класса (бронепалубный)|| [[Navy:IJN Niitaka (1902)|''IJN Niitaka'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Сёдзи Ёсимото || || 6 убитых, 19 раненых | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''1-й отряд эсминцев ({{Lang-ja|第一駆逐隊 дайити кутику-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 1-го ранга ({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}}) Фудзимото Сигэрусиро | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Harusame (1902)|''IJN Harusame'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Соуно Ёсио || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Fubuki (1905)|''IJN Fubuki'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Тоудзима Отокити || || 1 раненый | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Ariake (1904)|''IJN Ariake'']] || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Куцуми Цунэо || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Arare (1905)|''IJN Arare'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Ватанабе Синго || || 1 раненый | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Akatsuki II (1904)|''IJN Akatsuki II'']] (бывший [[Navy:Решительный_(1901)|«Решительный»]]) ||капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Харада Сосаку || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''2-й отряд эсминцев ({{Lang-ja|第二駆逐隊 дайни кутику-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 1-го ранга ({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}}) Ядзима Дзюнкити | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Oboro (1898)|''IJN Oboro'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Фудзивара Эизабуро || || 1 убитый, 6 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Inazuma (1898)|''IJN Inazuma'']] || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Суга Тэцуитиро|| || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Ikazuchi (1898)|''IJN Ikazuchi'']] || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Сайто Ханроку|| || 1 убитый, 12 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Akebono (1898)|''IJN Akebono'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Ямаути Сиро|| || 4 раненых | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''3-й отряд эсминцев ({{Lang-ja|第三駆逐隊 дайсае кутику-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 1-го ранга ({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}}) Ёсидзима Дзютаро | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Shinonome (1898)|''IJN Shinonome'']] || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Ёсида Такэси|| || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Usugumo (1900)|''IJN Usugumo'']] || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Масуда Тадасиёсиро|| || 1 раненый | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Kasumi (1902)|''IJN Kasumi'']] || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Сираиси Наосукэ|| || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец|| [[Navy:IJN Sazanami (1898)|''IJN Sazanami'']] || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Аиба Коузу|| || 1 раненый | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''14-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第十四水雷艇隊 дайджуси суирай тей-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 2-го ранга ({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}}) Сэки Сигэтака | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Chidori (1901)|''IJN Chidori'']] || капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Сэки Сигэтака || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Hayabusa (1899)|''IJN Hayabusa'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Эбихара Кэйити || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Manazuru (1900)|''IJN Manazuru'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Тамаока Ёсиро || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Kasasagi (1900)|''IJN Kasasagi'']]|| капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Миямото Масатаро|| || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Standard of Vice Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]]<big>'''2-й Флот ({{Lang-ja|第二艦隊 дайни кантай}})'''</big> — флаг командующего флотом вице-адмирала ({{Lang-ja|海軍中将 кайгун чусё}}) Камимуры Хиконодзо | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 1-го класса (броненосный)|| [[Navy:IJN Izumo (1899)|''IJN Izumo'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Идзити Суэтака || || 5-9 попаданий, 3 убитых, 29 раненых | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Rear Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] | |||

| + | '''2-й Боевой отряд ({{Lang-ja|第二戦隊 дайни сэнтай}})''' — флаг командующего эскадрой контр-адмирала ({{Lang-ja|海軍少将 кайгун сёсё}}) Симамуры Хайао | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 1-го класса (броненосный)||[[Navy:IJN Iwate (1900)|''IJN Iwate'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Кавасима Рюдзиро || || 17 попаданий | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 1-го класса (броненосный)||[[Navy:IJN Azuma (1899)|''IJN Azuma'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Мураками Какуити || || до 18 попаданий, 11 убитых, 29 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 1-го класса (броненосный)||[[Navy:IJN Tokiwa (1898)|''IJN Tokiwa'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Ёсимацу Мораро || || 7-8 попаданий, 1 убитый, 14 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 1-го класса (броненосный)||[[Navy:IJN Yakumo (1899)|''IJN Yakumo'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Мацумото Аринобу || || 7 попаданий, 3 убитых, 9 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 1-го класса (броненосный)||[[Navy:IJN Asama (1898)|''IJN Asama'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Ясиро Рокуро || || 12-14 попаданий, 3 убитых, 12 раненых, временно выходил из строя | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Авизо (минный крейсер, безбронный)||[[Navy:IJN Chihaya (1900)|''IJN Chihaya'']]|| капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Эгути Ринороку || || 4 раненых, вышел из строя | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Rear Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] | |||

| + | '''4-й Боевой отряд ({{Lang-ja|第四戦隊 дайси сэнтай}})''' — флаг командующего эскадрой контр-адмирала ({{Lang-ja|海軍少将 кайгун сёсё}}) Уриу Сотокити | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 2-го класса (бронепалубный)||[[Navy:IJN Naniwa (1885)|''IJN Naniwa'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Вада Кэнсукэ || || 1 убитый, 15 раненых, временно выходил из строя | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 2-го класса (бронепалубный)||[[Navy:IJN Takachiho (1885)|''IJN Takachiho'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Мори Итибэй || || 4 раненых, временно выходил из строя | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 3-го класса (бронепалубный)||[[Navy:IJN Akashi (1897)|''IJN Akashi'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Усики Коусиро || || 3 убитых, 7 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 3-го класса (бронепалубный)||[[Navy:IJN Tsushima (1902)|''IJN Tsushima'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Сэндо Такэо || || 4 убитых, 17 раненых | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''4-й отряд эсминцев ({{Lang-ja|第四駆逐隊 дайси кутику-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 1-го ранга ({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}}) Сузуки Кантаро | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец||[[Navy:IJN Asagiri (1903)|''IJN Asagiri'']]|| капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Иида Нобутаро|| || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец||[[Navy:IJN Murasame (1902)|''IJN Murasame'']]|| капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Кобаяси Кэнзо|| || Временно выходил из строя | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец||[[Navy:IJN Asashio (1902)|''IJN Asashio'']]|| капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Наири Данити|| || 1 раненый | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец||[[Navy:IJN Shirakumo (1901)|''IJN Shirakumo'']]|| капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Камата Масаю|| || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''5-й отряд эсминцев ({{Lang-ja|第五駆逐隊 дайго кутику-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 2-го ранга ({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}}) Хиросэ Дзюнтаро | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец||[[Navy:IJN Shiranui (1899)|''IJN Shiranui'']]|| капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Кувасима Сёзо|| || 4 убитых, 11 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец||[[Navy:IJN Murakumo (1898)|''IJN Murakumo'']]|| капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Симаноути Канта|| || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец||[[Navy:IJN Yūgiri (1899)|''IJN Yūgiri'']]|| капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Тасиро Миёдзи|| || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Эскадренный миноносец||[[Navy:IJN Kagerō (1899)|''IJN Kagerō'']]|| капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Ёсикава Ясухира|| || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''9-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第九水雷艇隊 дайку суирай тей-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 2-го ранга ({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}}) Кавасэ Хаяосаму | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса ||[[Navy:IJN Aotoka (1903)|''IJN Aotoka'']]|| капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Кавасэ Хаяосаму || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса ||[[Navy:IJN Kari (1903)|''IJN Kari'']]||капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Авая Масами || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса ||[[Navy:IJN Tsubame (1903)|''IJN Tsubame'']]|| капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Тадзири Тадацугу || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса ||[[Navy:IJN Hato (1903)|''IJN Hato'']]|| капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Игути Дайдзиро || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''19-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第十九水雷艇隊 дайджуку суирай тей-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 2-го ранга ({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}}) Мацуоки Сузо | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса ||[[Navy:IJN Kamome (1903)|''IJN Kamome'']]|| капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Мацуока Сузо || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса ||[[Navy:IJN Otori (1903)|''IJN Otori'']]|| капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Отани Косиро || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || ''IJN Kiji'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Сэкисай Уэмон || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Standard of Vice Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] <big>'''3-й Флот ({{Lang-ja|第三艦隊 дайсан кантай}})'''</big> — флаг командующего флотом вице-адмирала ({{Lang-ja|海軍中将 кайгун чусё}}) Катаоки Ситиро | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 2-го класса (бронепалубный) ||[[Navy:IJN Itsukushima (1889)|''IJN Itsukushima'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Цутия Тамоцу || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Rear Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] | |||

| + | '''5-й Боевой отряд ({{Lang-ja|第五戦隊 дайго сэнтай}})''' — флаг командующего эскадрой контр-адмирала ({{Lang-ja|海軍少将 кайгун сёсё}}) Такэтоми Куниканаэ | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 2-го класса (бронепалубный) ||[[Navy:IJN Hashidate (1891)|''IJN Hashidate'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Фукуи Масаёси || || 7 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 2-го класса (бронепалубный) ||[[Navy:IJN Matsushima (1890)|''IJN Matsushima'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Окумия Мамору || || 1 раненый | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Броненосец (башенный) || [[Navy:Zhenyuan_(1882)|''IJN Chen Yuen'']] (бывший [[Navy:Zhenyuan_(1882)|''Zhenyuan'']]) || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Имай Канэмаса || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Авизо (минный крейсер, безбронный) ||[[Navy:IJN Yaeyama (1889)|''IJN Yaeyama'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Нисияма Санэтика || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Rear Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] | |||

| + | '''6-й Боевой отряд ({{Lang-ja|第六戦隊 дайроку сэнтай}})''' — флаг командующего эскадрой контр-адмирала ({{Lang-ja|海軍少将 кайгун сёсё}}) Того Масамити | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 3-го класса (бронепалубный) ||[[Navy:IJN Suma (1895)|''IJN Suma'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Тотинай Содзиро || || 3 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 3-го класса (бронепалубный) ||[[Navy:IJN Izumi (1883)|''IJN Izumi'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Исида Итиро || || 3 убитых, 7 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 3-го класса (броненосный) ||[[Navy:IJN Chiyoda (1890)|''IJN Chiyoda'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> принц Ёрихито Хигасифусими || || 2 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 3-го класса (бронепалубный) ||[[Navy:IJN Akitsushima (1892)|''IJN Akitsushima'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Хиросэ Кацухико || || 2 раненых | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Rear Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] | |||

| + | '''7-й Боевой отряд ({{Lang-ja|第七戦隊 дайнана сэнтай}})''' — флаг командующего эскадрой контр-адмирала ({{Lang-ja|海軍少将 кайгун сёсё}}) Ямада Хикохати | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Броненосец (казематный) || [[Navy:IJN Fusō (1877)|''IJN Fusō'']] || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Нагай Гункити || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Крейсер 3-го класса (безбронный) ||[[Navy:IJN Takao (1888)|''IJN Takao'']]|| капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Ясиро Ёсинори || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Канонерская лодка ||[[Navy:IJN Tsukushi (1880)|''IJN Tsukushi'']]|| капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Цутияма Тэцузо || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Канонерская лодка ||[[Navy:IJN_Chōkai_(1887)|''IJN Chōkai'']]|| капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Усида Дзюзабуро || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Канонерская лодка || [[Navy:IJN_Maya_(1886)|''IJN Maya'']]|| капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Фудзита Сабаити || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Канонерская лодка || [[Navy:IJN_Uji_(1903)|''IJN Uji'']] || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Канэко Мицуёси || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''1-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第一水雷艇隊 дайити суирай тей-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 3-го ранга ({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}}) Фукуда Масатэру | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 69'' || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Фукуда Масатэру || ||2 погибших, 6 раненых, затонул после столкновения с IJN Akatsuki | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 70'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Нанго Дзиро || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 68'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Тэраока Хэйго || ||4 убитых, 6 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 67'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Накамута Такэмаса || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''10-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第十水雷艇隊 дайджу суирай тей-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 3-го ранга ({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}}) Отаки Митисукэ | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 43'' || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Отаки Митисукэ || ||1 раненый | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 40'' || старший лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍中尉 кайгун чуи}})<br/> Хакахара Яхэй || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 41'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Мизуно Хиронори || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 39'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Оканэ Минору || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''11-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第十一水雷艇隊 дайджуити суирай тей-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 3-го ранга ({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}}) Фудзимото Умэдзиро | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 73'' || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Фудзимото Умэдзиро || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 72'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Сасао Гэнносукэ || ||1 раненый | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 74'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Отавара Тору || ||1 раненый | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 75'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Каваи Таизо || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''15-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第十五水雷艇隊 дайджуго суирай тей-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 3-го ранга ({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}}) Кондо Цунэмацу | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Hibari (1903)|''IJN Hibari'']] || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Кондо Цунэмацу || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Uzura (1903)|''IJN Uzura'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Сузуки Ситадаси|| || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Hashitaka (1903)|''IJN Hashitaka'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Мори Сунзо || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Sagi (1903)|''IJN Sagi'']] || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Ёкоо Хисаси || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''20-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第二十水雷艇隊 дайниджу суирай тей-тай}})''' — брейд-вымпел командира отряда капитана 3-го ранга ({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}}) Кубо Кимата | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 65'' || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Кубо Кимата || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 62'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Томэи Хидзисабуро || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 64'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Томинага Торадзиро || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 63'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Эгути Канамэ || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''5-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第五水雷艇隊 дайго суирай тей-тай}}) военного округа Куре ''' (временно приписан к эскадре) — брейд-вымпел командира отряда капитана 3-го ранга ({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}}) Огава Мизумити | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Fukuryu (1886)|''IJN Fukuryu'']] (бывший ''Fulong'') || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Огава Мизумити || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 25'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Кумасиро Морицугу || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 26'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Танака Ёситаро || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 27'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Накаяма Томодзиро || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''16-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第十六水雷艇隊 дайджуроку суирай тей-тай}}) военного округа Такешики ''' (временно приписан к эскадре) — брейд-вымпел командира отряда капитана 3-го ранга ({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}}) Вакабаяси Киндзи | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 1-го класса || [[Navy:IJN Shirataka (1899)|''IJN Shirataka'']]|| капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Вакабаяси Киндзи || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 66'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Цунода Канзо || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''17-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第十匕水雷艇隊 дайджунана суирай тей-тай}}) военного округа Такешики ''' (временно приписан к эскадре) — брейд-вымпел командира отряда капитана 3-го ранга ({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}}) Аояма Ёсиэ | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 34'' || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Аояма Ёсиэ || || 7 убитых, 12 раненых, потоплен | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 31'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Ямагути Соутаро || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 32'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Хитоми Сабуро || || 1 убитый, 7 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 33'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Кавакита Казуо || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"| | |||

| + | [[Файл:Standard of Commodore of Imperial Japanese Navy.svg.png|25px|frameless|left]] | |||

| + | '''18-й отряд миноносцев ({{Lang-ja|第十八水雷艇隊 дайджухачи суирай тей-тай}}) военного округа Такешики ''' (временно приписан к эскадре) — брейд-вымпел командира отряда капитана 3-го ранга ({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}}) Кавада Кацудзи | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 36'' || капитан 3-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍少佐 кайгун сёса}})<br/> Кавада Кацудзи || || 4 раненых | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 35'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Сомэдзима Мурахати || || 2 убитых, 9 раненых, потоплен | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 60'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Касина Масао || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Миноносец 2-го класса || ''IJN № 61'' || капитан-лейтенант<br/>({{Lang-ja|海軍大尉 кайгун дайи}})<br/> Миямура Рэкизо || || | |||

| + | |- | |||

| + | |colspan="5"|[[Файл:Standard of Rear Admiral of Imperial Japanese Navy.svg.png|30px|frameless|left]] <big>'''Флот особого назначения ({{Lang-ja|特務艦隊 токуму кантай}})'''</big> — флаг командующего флотом контр-адмирала ({{Lang-ja|海軍少将 кайгун сёсё}}) Огура Бёитиро | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Вспомогательный крейсер || ''IJN Taichung Maru'' || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Мацумура Наооми || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Вспомогательный крейсер || ''IJN Amerika Maru'' || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Исибаси Хадзимэ || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Вспомогательный крейсер || ''IJN Sado Maru'' || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Камая Тадамити || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Вспомогательный крейсер || ''IJN Shinano Maru'' || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Нарукава Хакару || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Вспомогательный крейсер || ''IJN Manshu Maru'' (бывший пароход «Манчжурия»)|| капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Нисияма Ясукити || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Вспомогательный крейсер || ''IJN Yawata Maru'' || капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Каваи Соугу || || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Вспомогательный крейсер || ''IJN Tainanu Maru'' || капитан 2-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍中佐 кайгун чуса}})<br/> Такахаси Сукэитироу|| || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Минный транспорт || ''IJN Kumano Maru'' || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Асаи Содзиро|| || | |||

| + | |-align="center" | |||

| + | | Минный транспорт || ''IJN Kasuga Maru'' || капитан 1-го ранга<br/>({{Lang-ja|海軍大佐 кайгун дайса}})<br/> Обана Санго|| || | |||

| + | |} | |||

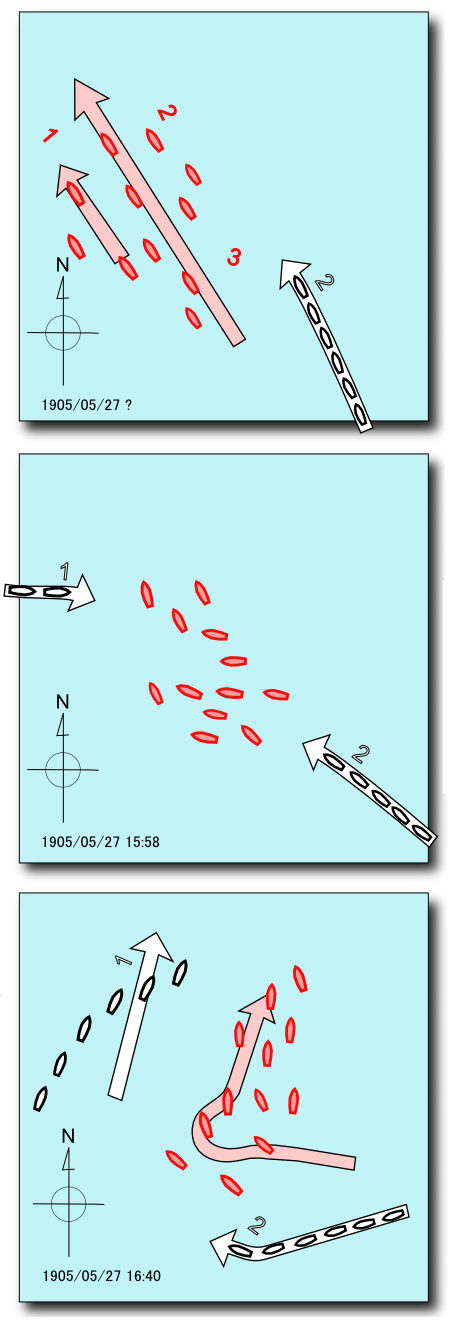

| + | ||||