Линейные корабли типа Scharnhorst

| Версия 18:08, 30 июня 2016 | Версия 18:10, 30 июня 2016 | |||

| Строка 173: | Строка 173: | |||

| Максимальная выходная мощность каждого турбоагрегата равнялась 53 360 л.с. при 265—280 об/мин на валах, то есть в суме 160 080 л.с. Мощность каждой из трех турбин заднего хода составляла 13000 л.с. (по другим данным, 19 000 л.с.), а крейсерских — по 12 000 л.с. На испытаниях ''Scharnhorst'' развил 31,65. Дальность плавания 19-узловым ходом (на двух валах) при запасе топлива 6108 т оказалась 7100 миль вместо проектных 8200, на 15 узлах 9020 миль, а указанным полным ходом — 2210 миль. | Максимальная выходная мощность каждого турбоагрегата равнялась 53 360 л.с. при 265—280 об/мин на валах, то есть в суме 160 080 л.с. Мощность каждой из трех турбин заднего хода составляла 13000 л.с. (по другим данным, 19 000 л.с.), а крейсерских — по 12 000 л.с. На испытаниях ''Scharnhorst'' развил 31,65. Дальность плавания 19-узловым ходом (на двух валах) при запасе топлива 6108 т оказалась 7100 миль вместо проектных 8200, на 15 узлах 9020 миль, а указанным полным ходом — 2210 миль. | |||

| + | ||||

| + | === Электрическая система === | |||

| + | В результате значительного расширения использования электричества, особенно в системах вооружения, каждый корабль получил генераторы общей мощностью 4520 кВт, включая 900 кВт резервных с дизельным приводом на случай боевых повреждений. Генераторы располагались в пяти отделениях, идущих по бортам в шахматном порядке. В первых четырех стояли турбогенераторы, а в самом носовом — дизельные. Нормальное напряжение сети 230 В постоянного тока, но имелась и сеть 110В переменного тока. | |||

| ==Примечания== | ==Примечания== | |||

Версия 18:10, 30 июня 2016

| Это незавершенная статья, вы можете помочь проекту исправив и дополнив её |

| 2 ед. Заказано |

| 2 ед. Построено |

| 1935-1939 гг. Годы постройки |

| 1939-1943, 1938-1942 гг. Годы службы |

| Вильгельмсхафен, Киль Место строительства |

| 31500 / 37000 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 226 / 30 / 8,9 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 4 ТЗА, 12 ПК Энергетическая установка |

| 30 узл. Скорость хода |

| 10000 миль Дальность плавания |

| 1600-1900 чел. Общая численность |

| 60 чел. Офицеры |

| 350—170 / 45 мм. Пояс/борт |

| 50+95—80 мм. Палуба |

| 150—70 / мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 350—200 мм. Барбеты |

| 360 / 220—180 / 350 / 180 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 350—220 мм. Боевая рубка |

| 80—70 мм. Румпельное отделение |

Артиллерия главного калибра:

- 9(3x3) × 28 cm/54,5 SK C/34.

Противоминная артиллерия:

- 4(4x1) × 15 cm SKC/28;

- 8(4x2) × 15 cm SKC/28.

Зенитная артиллерия:

- 14(7x2) × 10.5 cm/65 SK C/33;

- 16(8x2) × 3.7 cm/L83 SK C/30;

- 8(8x1) × 2,0 cm FlaK 30.

Торпедное вооружение:

- 6(2x3) × 533мм ТА.

Авиагруппа:

- 3 × «Арадо-196».

Содержание

История создания

После окончания Первой мировой войны и подписания Версальского договора 1919 года Германия была сильно ограничена в вопросах строительства новых кораблей для военно-морского флота. Данный договор запрещал Германии строить боевые корабли водоизмещением свыше 10 000 английских («длинных») тонн. В середине 1920-х гг. Германия смогла приступить к замене старых броненосцев «Braunschweig», «Hannover» и «Elsass», возраст которых превысил 20-летний. В результате конструкторских изысканий, направленных на достижения компромисса между различными боевыми качествами кораблей в рамках отведенных Версальским соглашением 10 000 тонн водоизмещения появился проект броненосцев (нем. "Panzerschiff") типа «Дойчланд». Три корабля этого типа, оснащенные дизельной энергетической установкой, обеспечившей кораблям значительно большую, чем у кораблей с паротурбинной ЭУ, дальность плавания, вошли в состав Рейхсмарине (ВМС Германии периода Веймарской республики) и позже — Кригсмарине в период с 1933 по 1936 годы. В начале 1930-х, после закладки третьего корабля серии «Дойчланд», появились сведения о новых французских линкорах типа «Дюнкерк» с более высокой скоростью и мощным вооружением из восьми 330-мм орудий. Главнокомандующий германским флотом адмирал Эрих Редер сделал попытку увеличить водоизмещение 4-го и 5-го кораблей до 15 000 — 18 000 т и добавить на них третью башню главного калибра с целью парировать новую угрозу. Были составлены несколько вариантов нового линейного корабля. Всего рассматривалось три базовых проекта: 18 000-тонный, 22 000-тонный (оба с 283-мм орудиями) и 26 000-тонный с 330-мм орудиями, стоимость которых составляла 120, 150 и 180 млн марок соответственно. Выбор был сделан в пользу 280-мм калибра, но орудия были другой модели, нежели на предшествующем типе «Дойчланд». Энергетическая установка была паротурбинной, вместо дизельной на «Дойчландах». В конце концов, стандартное водоизмещение кораблей возросло до 31 500 тонн.

Броненосные корабли «D — Ersatz Elsass» (замена броненосца «Эльзас») и «Е — Ersatz Hessen» (замена броненосца «Гессен») были заложены на военной верфи Вильгельмсхафена и на верфи фирмы «Дойче Верке» в Киле 14 февраля 1934 года. 5 июля постройку приостановили в связи с принятым решением строить линейные крейсера значительно больших размеров. Перезакладка состоялась соответственно 15 июня и 6 мая 1935 года. «Шарнхорст» был спущен на воду 3 октября, а «Гнейзенау» — 8 декабря 1936 года. Вошли в строй корабли 7 января 1939 года и 21 мая 1938 года соответственно. Плавания «Гнейзенау» в штормовую погоду показали, что высота борта в носовой части недостаточна. В результате при плановом ремонте носовую часть переделали, увеличив развал шпангоутов, наклон и подъем кверху форштевня. Дальнейшая практика плаваний выявила недостатки энергетической установки, в частности, трубок котлов, ряд проблем в турбинах. Дальнейшие улучшения по ходу службы предусматривали установку авиационного оборудования, радаров, добавление зенитного вооружения.

После повреждения «Гнейзенау» от британской авиабомбы в начале 1942 года были начаты работы по возможному перевооружению корабля с 9 283-мм орудий на 6 380-мм в трёх двухорудийных башнях (данный вариант вооружения рассматривался ещё в 1935 году), однако планы не были претворены в жизнь

Предпосылки появления

В начале 30-х годов кораблестроительные программы Франции и СССР заставили германских политиков подумать о строительстве боевых кораблей, выходивших за рамки Версальских ограничений. Строящиеся в то время в Германии броненосцы(позже переклассифицированные в Тяжелые крейсера) типа «Дойчланд», уступали новому французскому проекту линейного корабля типа «Дюнкерк», который превосходил немецкие корабли по скорости, весу залпа, и бронированию. В связи с информацией о новом проекте французского корабля, в Германии было принято решение о проектировании корабля способного эффективно противостоять «Дюнкерку».

После двух лет обсуждений, и множества рассмотренных вариантов будущего корабля, все-таки пришли к конечному варианту проекта линейного корабля с водоизмещением в 26000т. Проект нового линкора для ВМС Германии включал: 28уз продолжительную, и 30уз полную скорость, полную защиту цитадели от 330мм снарядов на дистанциях 15-20км, противоосколочную защиту оконечностей, три трех-орудийные башни ГК калибра 283мм, и четыре двух-орудийные 150мм башни ПМК.

Проектирование

Новые корабли не были последователями прекрасных немецких линейных крейсеров Первой мировой войны, а являлись просто увеличенными "броненосными кораблями" 1920-х годов, порожденными ограничениями Версальского договора. Даже состав батареи среднего калибра диктовался орудиями, уже изготовленными для 4-го и 5-го кораблей типа «Дойчланд». Всего имелось восемь одноорудийных 150-мм палубных установок со щитами (по 4 на корабль), ставших не самым удачным дополнением к бронированным двухорудийным башням, число которых из-за этого пришлось ограничить (также по 4). Корабли получили мощную броневую защиту, но без традиционной для германских линейных крейсеров и линкоров Первой мировой войны верхней цитадели. Предусматривалось использование не только готовых 150-мм орудий, но и части оборудования, предназначавшегося для 4-го и 5-го броненосных кораблей. Проект этих, фактически переходных, кораблей стал развитием броненосца «Дойчланд» и нес на себе следы технических ограничений и политических соображений, хотя при перепроектировании немцы, естественно, использовали свой опыт в создании крупных быстроходных и мощно защищенных линейных крейсеров времен Первой мировой войны.

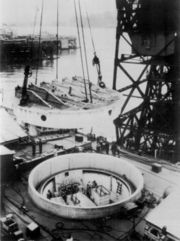

Новые 283-мм крупповские орудия, превосходившие аналогичные пушки кораблей типа «Дойчланд», для своего калибра имели огромную мощь и дальность стрельбы. 283-мм калибр обеспечивал высокую скорострельность и мог пробивать пояс «Дюнкерка» с дистанции до 20 500 м. К тому же, корпус "француза" по большой площади вообще не имел брони, так что разрушение оборудования в этих частях быстро сделало бы корабль небоеспособным. Но основная причина сохранения на новых кораблях 283-мм орудий все же была политическая.

В ходе предварительных проработок выяснилось, что девять 283-мм орудий и защита от 330-мм снарядов на ограниченных по видимости дистанциях Северного моря вполне вписываются в 26 000 т водоизмещения. Однако в 1936 году весовой контроль материалов на верфях в ходе постройки показал, что водоизмещение будет гораздо большим. Это вызывало серьезное беспокойство за остойчивость, мореходные качества и живучесть кораблей, поскольку броневая палуба, по проекту проходившая выше ватерлинии, теперь оказывалась ниже. Уменьшалась и высота надводного борта, что сужало диапазон остойчивости. В результате решили увеличить стандартное водоизмещение до 31 500 т. Работы над проектом закончились в мае 1935 года, как раз к этому времени успешно завершились испытания новых 283-мм орудий.

Постройка

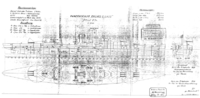

Головной корабль «Шарнхорст» был заложен 15 июня 1935 года на военной верфи кригсмарине в Вильгельмсхафене, «Гнейзенау» заложен 6 мая 1935 года на верфи фирмы Дойче Верке в Киле. Как и при постройке броненосцев типа «Дойчланд», использовалась продольная конструкция корпуса, набираемого в основном из стали ST52. И только для элементов толщиной менее 4 мм, которые требовалось изгибать под большими углами, применяли сталь ST42. Для экономии веса использовались и легкие сплавы, но на них пришлось всего 103,5 т. Весь корпус поперечными переборками делился на 21 водонепроницаемый отсек, из которых отсеки с VI по XII были заняты энергетической установкой, а в кормовых отсеках III и IV и носовых с XV по XVIII на уровне нижней палубы располагались зарядные и снарядные погреба ГК и их перегрузочные отделения.

Это были первые в мире капитальные корабли, построенные с действительно широким использованием сварки. Впервые электродуговую сварку применили на грузовых судах типа «Кирдофф» на верфи Вильгельмсхафена после Первой мировой войны. Ко времени закладки «Шарнхорста» и «Гнейзенау» техника сварки еще более усовершенствовалась и их корпуса сделали полностью сварными, за исключением мест соединения ПТП со скосами нижней броневой палубы. Не везде качество сварных швов оказалось высоким, что доказало повреждение «Гнейзенау» в июне 1940 года. Во время постройки этих кораблей технология сварки всецело зависела от длины электродов, что не всегда позволяло получить непрерывный шов. Тем не менее, немецкие кораблестроители единогласно считали сварные корпуса лучше клепаных.

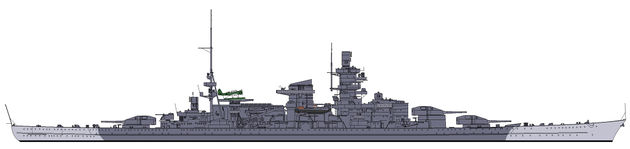

Линкоры типа «Шарнхорст» имели носовые бульбы, снижавшие волновое сопротивление на больших скоростях, чему еще больше способствовали прекрасные обводы и большая длина корпуса. Эти корабли сильно отличались от своих предшественников периода Первой мировой войны и иностранных современников. Главной для них считалась скорость, поэтому они не имели бортовых булей, увеличивающих водоизмещение и сопротивление движению.

Наиболее заметной особенностью корпуса этих кораблей после достройки были почти вертикальный форштевень и малый развал носовых шпангоутов. Высота надводного борта, и так небольшая по сравнению с иностранными современниками, еще более уменьшилась в процессе достройки, когда на корабли добавляли различное оборудование, а вес некоторых устройств и систем оказался больше ожидаемого. Мореходные качества у этих кораблей оставались неважными до самого конца карьеры. Правильным решением проблемы было бы увеличение высоты надводного борта за счет увеличения общей высоты корпуса, но в результате увеличивались бы вес брони и размер цитадели. Немцы решили пожертвовать мореходностью.

Довольно необычной была форма корпуса в подводной части - вместо плавного перехода борта в плоское или килеватое днище последнее в средней части имело сходящую на нет в оконечностях горизонтальную плоскость с гранями в месте перехода к борту. Такое днище значительно облегчило постройку, а при повреждениях ускоряло докование и ремонт. Сложные обводы с двойной кривизной не позволили применить такую форму в кормовой части, где выходили гребные валы и располагались винты. Корабли имели два балансирных руля, расположенные за винтами бок о бок - между осями гребных валов. Каждый руль имел свой электромотор, каждый из которых мог при необходимости управлять обоими рулями. Имелся и ручной рулевой привод от строенных штурвалов.

Описание конструкции

Корабль был построен в Вильгельмсхафене, Германия, заложен 15 июня 1935, спущен на воду 3 октября 1936, стал в строй 7 января 1939 года. После первых испытаний в середине 1939 года, корабль был модернизирован: на нём была установлена новая грот-мачта, расположенная ближе к корме, а прямой форштевень был заменён «атлантическим», чтобы улучшить мореходность. Однако с самого начала карьеры (бой с «Ринауном») «Шарнхорст» испытывал проблемы с заливанием носовой части

Корпус

Корпус линейных кораблей типа «Шарнхорст» — гладкопалубный, главный броневой пояс был внешним и не имел наклона. Пояс шёл от носовой до кормовой башен главного калибра. Толщина его составляла 350 мм, к нижней кромке снижаясь до 170 мм. Над главным находился верхний пояс с толщиной в 45 мм, доходивший до верхней палубы. Палубное бронирование было представлено 50-мм верхней и 80-мм (95-мм над погребами) главной броневыми палубами со 105-мм скосами, не доходившими до нижней кромки пояса; в районе КО имелся 80-мм гласис. Башни ГК были также основательно забронированы: лоб 360 мм, крыша 100 мм.

Вооружение

Орудия главного калибра модели С/34 имели калибр в 283 мм (28 cm) и представляли собой улучшенную версию устанавливавшихся на типе «Deutschland». Отличием была большая масса снарядов (бронебойный — 330 кг, фугасный — 315 кг), возросшая дальность стрельбы (свыше 40 км), но конструкция самих башен осталась прежней, усилено лишь их бронирование. Для изначально планировавшихся к строительству 4-го и 5-го «карманных» линкоров имелись одинарные щитовые установки 150-мм орудий. Их решили установить на новых линкорах. Они оказались не слишком удачным дополнением к двухорудийным башням (хотя все орудия относились к одной модели С/28). Зенитное вооружение было весьма мощным: спаренные установки 105-мм/65 и 37-мм/83 орудий (стабилизированы в трёх плоскостях). Управление огнем осуществлялось тремя постами главного и среднего калибра и четырьмя — зенитной артиллерии

Бронирование

Традиционно германские крупные корабли имели мощную броню, отличное разделение на отсеки и хорошую противоторпедную защиту. При повышении эффективности стрельбы на большие дистанции и бомбометания немцам пришлось серьезное внимание уделить и горизонтальной защите. Уже в 1934 году они признали недостаточной толщину бронепалуб периода Первой мировой войны и выработали принцип, что ни горизонтальная, ни вертикальная броня в одиночку не должны противостоять тяжелым снарядам. Они также понимали, что тяжелые орудия выиграли спор у брони и что абсолютной защиты не существует. Поэтому немецкие конструкторы решили распределить броню таким образом, чтобы на критических дистанциях горизонтальная и вертикальная броня помогали друг другу выдерживать попадания в жизненно важные части корабля — снаряд, пробивший броню борта, должен был встречать на пути и бронепалубу. Хотя при этом возрастал риск взлететь на воздух от пущенного с дальней дистанции снаряда или бомбы, сброшенной с большой высоты, немцы полагали, что их корабли будут сражаться в Северном море, где условия видимости ограничивали дистанции боя.

Германская система броневой защиты не базировалась на концепции «зоны неуязвимости», принятой в других флотах. Вместо нее разработали сложные таблицы в координатах «дистанция — угол цели» для орудий наиболее вероятных противников из числа английских и французских кораблей, на основе которых командиры германских линкоров и крейсеров могли выбирать наименее рискованные дистанции боя. Эти таблицы, конечно, не гарантировали полной безопасности, поскольку многие данные в них базировались на не вполне достоверной и порой ошибочной информации. Тем не менее, для выработки общих тактических решений они были довольно полезными. Немцы не считали серьезной проблему ныряющих снарядов, упавших с небольшим недолетом, как это полагали японцы, американцы и англичане. И все-таки следует признать, что с повышением эффективности стрельбы на дальних дистанциях германская система броневой защиты оказалась слабой против большинства орудий новых линкоров. Общий вес брони составлял 14 245 т, из которых 6580 т приходилось на закаленную типа КС — крупповская цементированная (пояс, траверзы, барбеты и башни ГК, боевая рубка). Остальная броня была гомогенной типа Wh.

Бронирование барбетов было дифференцированным — от 350 мм по бортам до 200 мм в диаметральной плоскости. Противоторпедная защита имела глубину до 5,4 м. Она отделялась от жизненно важных частей корабля 45-мм переборкой. Суммарный вес бронирования составлял 14 245 т (44 % водоизмещения)

Подводная защита проектировалась, чтобы противостоять контактному взрыву заряда в 250 кг тринитротолуола (ТНТ) на глубине в половину проектной осадки. Этот заряд оказался несколько меньшим, чем у торпед кораблей британского флота, но превосходил заряды британских авиаторпед. Испытания показали, что сварные соединения, хотя и более легкие, по сравнению с традиционными клепаными, лучше выдерживали взрыв 250-кг заряда, а получаемые при этом повреждения легче ремонтировались. Еще ранее на артиллерийском полигоне обстрелом испытали сварное соединение броневых плит, не подвергавшихся тепловой закалке, и результаты также оказались положительными. Все это убедило немецких конструкторов в том, что сварные соединения, полученные при использовании разработанного Крупном электрода «нихротерм», могут выдерживать напряжения и изгибы, возникающие при подводном взрыве в противоторпедной переборке, которую планировалось изготовить как раз из незакаленной броневой стали.

Несмотря на результаты этих испытаний, показавших способность сварной ПТЗ выдерживать взрыв 250-кг заряда, немцы решили крепить противоторпедную переборку с помощью клепки, поскольку нельзя было полностью гарантировать высокое качество сварных швов. Дефекты в сварных соединениях обнаруживались только с помощью рентгена, а такие испытания на верфях немцы еще не освоили. Тогда же решили не делать никаких креплений кабелей и трубопроводов к противоторпедной переборке, так как они бы только снижали ее эластичность, а сами при взрыве могли разрушаться.

Глубина ПТЗ на середине осадки у миделя достигала 4,5 м, у башен «Антон», «Бруно» и «Цезарь» — соответственно 2,58, 3,35 и 3,74 м. В целом ПТЗ повторяла защиту броненосных кораблей, только главный пояс был дальше от центра корабля и шел вертикально. От наружных булей отказались в пользу системы внутренних переборок. В средней части корпуса ПТЗ была вполне эффективной, но к концам цитадели, где корпус сужался, ее сопротивляемость падала до 200 кг ТНТ. Структура корпуса в районе кормовой башни оказалась очень сложной из-за острых обводов и прохода бортовых гребных валов через ПТЗ. Коридоры гребных валов при этом использовались как часть подводной защиты.

Корабли типа Scharnhorst проектировались для скорости свыше 30 узлов с ограничением по ширине в 30 м, но только с увеличением ширины и водоизмещения можно было обеспечить лучшую ПТЗ в районе башен главного калибра. В результате система ПТЗ на этих кораблях оказалась далекой от желаемой.

Энергетическая установка

В отличие от предшественников — броненосных кораблей типа «Дойчланд», оснащенных дизельной ЭУ, новые линкоры получили более традиционную паротурбинную, но на паре высоких параметров. Состав силовой установки включал в себя 2 паровых котла системы Вагнера (давление 58 атмосфер, температура 450°С) и трёх турбозубчатых агрегатов фирмы «Brown-Boveri» на «Шарнхорсте» и фирмы «Deschimag» на «Гнейзенау». Дальность плавания оказалась ниже проектных 8200 (19) миль

Вся энергетическая установка на этих кораблях оказалась легче и компактнее, чем дизельная равной мощности. Однако расход топлива был выше и для той же дальности плавания требовался больший его запас. Ограничения по водоизмещению и приоритет броневой защиты заставили отказаться от большой дальности плавания. Но и оставшийся запас топлива, и высокая скорость его использования создавали проблемы с остойчивостью. Поскольку немцы не любили компенсировать расход топлива в цистернах соленой забортной водой не считая бортовых цистерн, входящих в ПТЗ, да и то в случаях крайней необходимости, следовало найти какой-то другой выход. Решили расположить бортовые топливные цистерны как можно выше, чтобы по мере расхода топлива остойчивость корабля повышалась.

Параметры пара на этих кораблях — давление 58 атмосфер и температура 450°С — оказались намного выше, чем на всех их современниках, исключая Bismark и Tirpitz. Пар вырабатывали 12 трехколлекторных котлов с перегревателем и экономайзером типа Бауэр-Вагнер производства фирмы DeSchiMAG из Бремена (максимальная производительность 55 т/час), а три турбоагрегата развивали мощность на валах 125 000 л.с. или на короткий период при форсировании 160 000 л.с. Турбины типа Парсонс для Шарнхорста изготавливала фирма Brown Boveri.

Пространство энергетической установки было хорошо разделено на отсеки, каждый турбоагрегат стоял в отдельном отделении (16,5-метровом среднем и 15-м бортовых), а 12 котлов стояли попарно бок о бок в трех отсеках — XII, XI и IX, причем между двумя кормовыми имелся пустой отсек X. Котлы оснащались системой автоматического управления типа Аскания и двойными форсунками Сааке. Каждый турбозубчатый агрегат (ТЗА) весом 970 т состоял из турбины высокого, среднего и низкого давления, турбин крейсерского и заднего хода (высокого и низкого давления), соединенных с валом через зубчатый редуктор (двухступенчатый для ТВД и одноступенчатый для остальных). Роторы турбин ВД вращались со скоростью 5100 об/мин, СД и НД 3150 и 3160, а КХ −2400 об/ мин. ТВД были уникальной для Кригсмарине конструкции, представляя собой комбинацию колеса Кертиса и трех роторов Рато. Кормовой ТЗА располагался в отсеке VI, а бортовые — в отсеке VIII, разделенном переборкой по ДП.

Максимальная выходная мощность каждого турбоагрегата равнялась 53 360 л.с. при 265—280 об/мин на валах, то есть в суме 160 080 л.с. Мощность каждой из трех турбин заднего хода составляла 13000 л.с. (по другим данным, 19 000 л.с.), а крейсерских — по 12 000 л.с. На испытаниях Scharnhorst развил 31,65. Дальность плавания 19-узловым ходом (на двух валах) при запасе топлива 6108 т оказалась 7100 миль вместо проектных 8200, на 15 узлах 9020 миль, а указанным полным ходом — 2210 миль.

Электрическая система

В результате значительного расширения использования электричества, особенно в системах вооружения, каждый корабль получил генераторы общей мощностью 4520 кВт, включая 900 кВт резервных с дизельным приводом на случай боевых повреждений. Генераторы располагались в пяти отделениях, идущих по бортам в шахматном порядке. В первых четырех стояли турбогенераторы, а в самом носовом — дизельные. Нормальное напряжение сети 230 В постоянного тока, но имелась и сеть 110В переменного тока.

Примечания

- ↑ нем. Schlachtschiff, в литературе также встречается определение — нем. Schlachtkreuzer.

Эту статью требуется викифицировать!Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. |

- Наполнить статью внутренними ссылками

- Иллюстрировать

- Заполнить пустые разделы

- Добавить/привести в порядок лид

| Авианосцы | Graf ZeppelinX • IPV • JadePV • ElbeXV • SeydlitzXV • II PV |

| Линейные корабли | Scharnhorst • Bismarck • HP • OP |

| Броненосцы | Deutschland |

| Тяжелые крейсера | Deutschland • Admiral Hipper • DX • PP |

| Легкие крейсера | Emden • Königsberg • Leipzig • MP • SpähkreuzerP |

| Эсминцы | 1934 • 1934A • 1936 • 1936A • 1936A (Mob) • 1936B • 1936CX • 1938A/AcP • 1938BP • 1941P • 1942X • 1944P • 1945P |

| Миноносцы | 1923 • 1924 • 1935 • 1937 • 1939 • 1941X |

| Торпедные катера | Schnellboot • Elbing • Torpedoboot Ausland |

| Подводные лодки | I • II • VII • IX • X • XIV • XVII • XXI • XXIII • Seehund |

| Вспомогательные крейсера | Orion • Atlantis • Widder • Thor • Pinguin • Stier • Komet • Kormoran • Michel • Coronel• Hansa |

| Прочее | E-boats • Raumboot • минные тральщики типа M • эскортные корабли типа F • Vorpostenboot • Marinefährprahm • Siebel ferry • Sperrbrecher |