SandBox04

Общие сведения

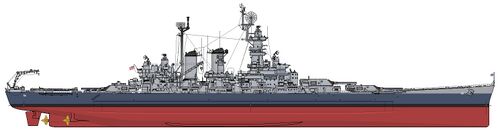

Линейные корабли типа North Carolina являются первыми американскими так называемыми «договорным линкорам» (treaty battleships), появление которых связано с Вашингтонским соглашением 1922 года, которое прервало естественный ход развития военно-морских вооружений. Фатальные последствия этот документ имел для класса линейных кораблей. Его принятие поставило точку для целых эскадр бронированных гигантов, отправленных на переплавку. Полтора десятилетия (до 31 декабря 1936 года, с учетом продления в 1930 году в Лондоне) действовали жесткие ограничения калибра главной артиллерии и водоизмещения - не более 16 дюймов (406 мм) и 35000 тонн. Срок службы линкоров до списания и замены новыми кораблями должен был составлять минимум 20 лет, что и приводило к длительному перерыву в их строительстве (т. н. «линкорные каникулы»).

Линкоры типа North Carolina вобрали в себя множество новинок кораблестроения и вооружения: турбозубчатую установку с высокими параметрами пара и двухступенчатыми редукторами, внутренний броневой пояс, новейшие 406-мм/45 орудия Mark 6 и универсальные 127-мм/38 орудия Mark 12, кормовую часть со скегами и др. новинки. Неудивительно, что «опытные» корабли первоначально страдали множеством «болезней», а вибрация на средних ходах так и не была исправлена до конца активной службы кораблей.

История создания

Основная статья: История создания линейных кораблей типа North Carolina

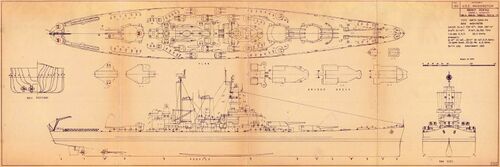

После Вашингтонской конференции по ограничению морских вооружений вопрос о создании новых линкоров секретарь флота (морской министр) впервые поднял в июле 1928 года. В ходе предварительных проектных исследований американские конструкторы использовали технические решения, появившиеся на английских кораблях HMS Nelson и HMS Rodney - самых современных к тому времени линкорах.

В начале октября 1935 года начался новый этап проектных работ. Генеральный совет флота США[1] подготовил уточненные требования, в которых подтверждалась 30-узловая скорость и дальность плавания 15 000 миль при 15-узловом ходе, поскольку корабли планировалось использовать на Тихом океане.

Всего за год с небольшим Бюро строительства и ремонта[2] было представлено на рассмотрение 38 проектов, получивших обозначения римскими цифрами. Первую серию с I по V Совету представили уже 15 октября 1935 года. В августе-октябре 1936 года была рассмотрена последняя серия вариантов проекта (с XVI по XVI-D). Базовый XVI имел водоизмещение 35 000 т, скорость 27 узлов, 12 356-мм орудий и 16 127-мм универсалок (6×2 и 4×1) и 285-мм пояс. Четыре остальных (с XVI-A по XVI-D) представляли собой последнюю попытку увеличить скорость до 30 узлов.

В конце концов, вариант XVI был взят за основу для разработки рабочих чертежей. Последние изменения, внесенные в проект до официального утверждения, заключались в повышении толщины пояса до 297 мм, увеличении угла его наклона до 13° (в конце 1937 года увеличен до 15°, толщина до 309 мм) и замене четырех одиночных 127-мм установок спаренными. В связи с отказом Японии от соблюдения морских договоров и ставшими очевидными фактами строительства в Италии, Германии и Франции линкоров с 380-мм орудиями, Генеральный совет 29 марта 1937 года рекомендовал повысить главный калибр новых кораблей до 406 мм. Секретарь флота согласился с этим 15 июля, хотя приказ на верфи о таком радикальном изменении проекта отдали только в ноябре, уже после выдачи 1 августа 1937 года заказа на постройку двух линкоров.

| Стадии проекта линейных кораблей типа North Carolina | |||

|---|---|---|---|

| Предварительный проект (схема XVI) |

Контрактные характеристики |

USS North Carolina после достройки | |

| Водоизмещение (стандартное/ полное), т |

35 000/ | 35 000/42 330 | 36 600/44 800 |

| Размерения, м | 217,6×32,0×9,88 | 217,6×31,78×10,97 | 217,51×31,85×9,64 |

| Мощность, л.с./ скорость, узлы |

115 000/27 | 115 000/27,5 | 121 000/27 |

| Дальность, миль (узлов) |

15 000 (15) | 17 450 (15) | 17 450 (15) |

| Вооружение | 12 (3×4) — 356-мм/50 Mark B, 16 (6×2+4×1) — 127-мм/38 Mark 12, 16 (4×4) — 28-мм/75 Mark 1 8 (8×1) — 12,7-мм/72 Browning |

12 (3×4) — 356-мм/50 Mark B, 20 (10×2) — 127-мм/38 Mark 12, 16 (4×4) — 28-мм/75 Mark 1, 18 (18×1) — 12,7-мм/72 Browning |

9 (3×3) — 406-мм/45 Mark 6, 20 (10×2) — 127-мм/38 Mark 12, 16 (4×4) — 28-мм/75 Mark 1, 12 (12×1) — 12,7-мм/72 Browning |

| Толщина пояса, мм (15°) |

285 | 297 | 305 |

| Башни (лоб/крыша/ барбеты), мм |

406/203/381 | 406/198/381 | 406/178 /406 |

| Палубы (главная/ противооскол.), мм |

130/16 и 6 | суммарно 160 над погребами, 135 над МКО |

127-140/37 и 16-19 (суммарно 180-196) |

Строительство и испытания

Основная статья: Строительство и испытания линейных кораблей типа North Carolina

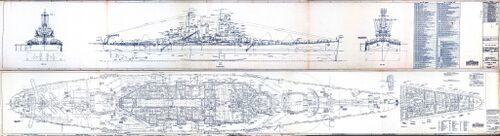

Президент Франклин Д. Рузвельт решил перенести постройку новых линкоров №55 и №56 с 1937 финансового года на 1938-й. Однако, уже в конце 1936 года приказал форсировать работы по новым линкорам. 4 мая 1937 года контрактные спецификации были утверждены и заказы на постройку были выданы военным верфям Нью-Йорка и Филадельфии 1 августа.

Постройка кораблей типа North Carolina задержалась не только из-за большого количества вносимых в контрактные характеристики изменений и запозданий в поставках материалов. Потребовалось усилить спусковые пути на верфях ВМС Нью-Йорка и Филадельфии. Сказалось и решение для экономии веса заменить в некоторых местах, несущественных для продольной прочности, клепку сваркой, хотя это и позволило сэкономить на корпусе и надстройках около 10%. Постройка каждого корабля обошлась казне примерно в 77 миллионов долларов.

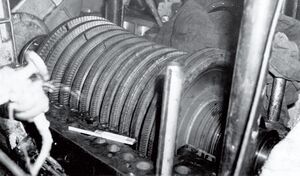

Но все эти задержки оказались пустяком по сравнению с тем, что ожидало корабли после постройки. Уже укомплектованные и даже формально введенные в строй флота линкоры типа North Carolina не могли приступить к службе из-за интенсивной продольной вибрации, вызванной необычной формой корпуса. Уже предварительные заводские испытания показали, что уровень вибрации просто ужасен. Даже в июне 1941 года ни один из новых линкоров не мог дать полный ход без риска серьезной аварии. Свои первые морские испытания USS North Carolina пришлось прервать на мощности 70.000 л.с. и скорости около 25 узлов, поскольку «...обнаружилась неожиданная продольная вибрация, которая сделала продолжение пробегов на более высокой скорости нежелательным...». Вибрировали не только сами гребные валы, но их подшипники, редукторы и даже турбины, а также посты управления стрельбой в надстройках.

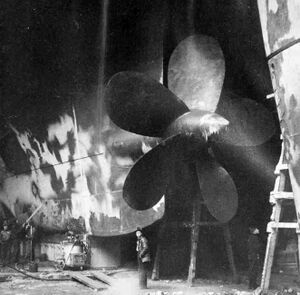

Просматривалось три варианта «лечения»: поставить другие винты, подкрепить фундаменты турбин и поставить дополнительные опоры для валов. В июле 1941 года на конференции, в которой участвовали представители Бюро по кораблям, опытового бассейна Тейлора и верфи ВМС в Филадельфии, решили, что вибрацию можно уменьшить, если внутренним винтам дать по 5 лопастей, а внешним по 4, одновременно уменьшив их диаметр. Корабли были достроены с 3-лопасными винтами на внешних валах и 4-лопастными на внутренних. На USS North Carolina диаметр внешних винтов уменьшили с 5,26 до 4,99 м и сделали их 4-лопастными. На приемных испытаниях в бухте Гуантанамо 30 сентября 1941 года USS North Carolina развил скорость 26,15 узла при 199,1 об./мин. и водоизмещении 43 166 т. Проблема была частично решена, но вибрация на скоростях от 17 до 20 узлов по-прежнему оставалась неприемлемой, и так и осталась до конца службы кораблей.

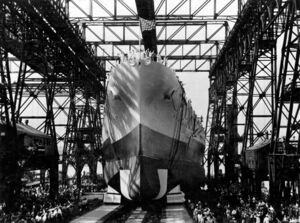

Линкор USS North Carolina построила военно-морская верфь Нью-Йорка. Закладку киля произвели в День Флота 27 октября 1937 года, а спустили новый корабль 13 июня 1940-го в 16 часов 14 минут. «Крестной матерью» корабля была мисс Изабель Хоуей, дочь губернатора штата Северная Каролина Клайда Р. Хоуея. Линкор USS North Carolina вступил в строй 9 апреля 1941 года и первым командиром стал кэптен Олаф М. Хастведт. Корабль приветствовали президент Ф.Д. Рузвельт и секретарь флота Фрэнк Нокс, назвав его символом быстрого движения США к превосходству на морях.

Величественный линкор при входе в гавань Нью-Йорка и выходе из нее на многочисленные испытания привлек к себе столько внимания, что тут же получил кличку «Showboat» («Показушный корабль»), которая сохранилась за ним по сей день. 3 сентября 1941 года линкор вышел из Нью-Йорка в Чезапикский залив, а оттуда направился в пробный поход по Карибскому морю. После возвращения в Нью-Йорк 6 декабря на нем поднял свой флаг командующий 6-й дивизией линкоров контр-адмирал Дж. У. Уилкокс, но на следующий день - день японского нападения на Перл-Харбор - Уилкокс перенес флаг на старый USS Texas. После интенсивных учений и артиллерийской практики в районе у острова Мэйн и Карибском море USS North Carolina 5 июня 1942 года ушел из Норфолка на Тихий океан.

| Бортовой номер и название |

Верфь-строитель | Заложен | Спущен на воду |

Закончен постройкой |

|---|---|---|---|---|

| ВВ-55 USS North Carolina | «New York Navy Yard», Нью-Йорк | 27.10.1937 | 13.06.1940 | 09.04.1941 |

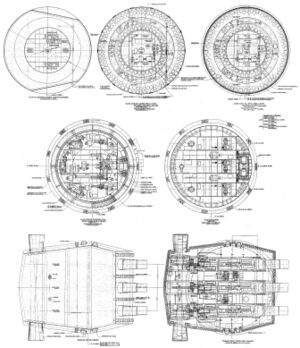

Описание конструкции

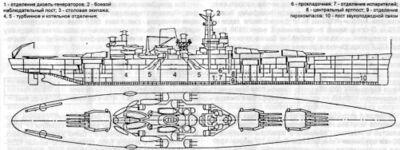

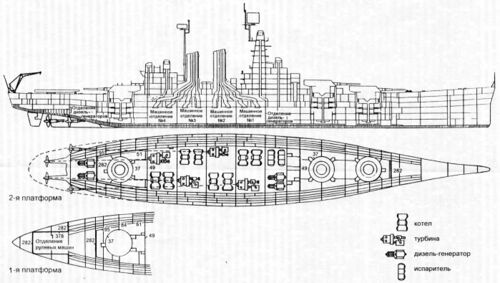

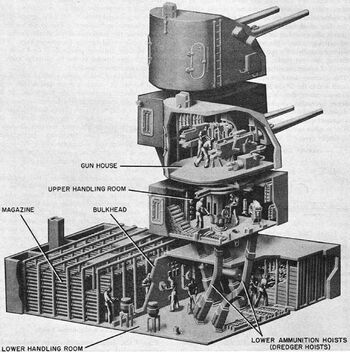

| Внутреннее устройство линкора USS North Carolina. |

|---|

|

Корпус

Основная статья: Корпус линейных кораблей типа North Carolina

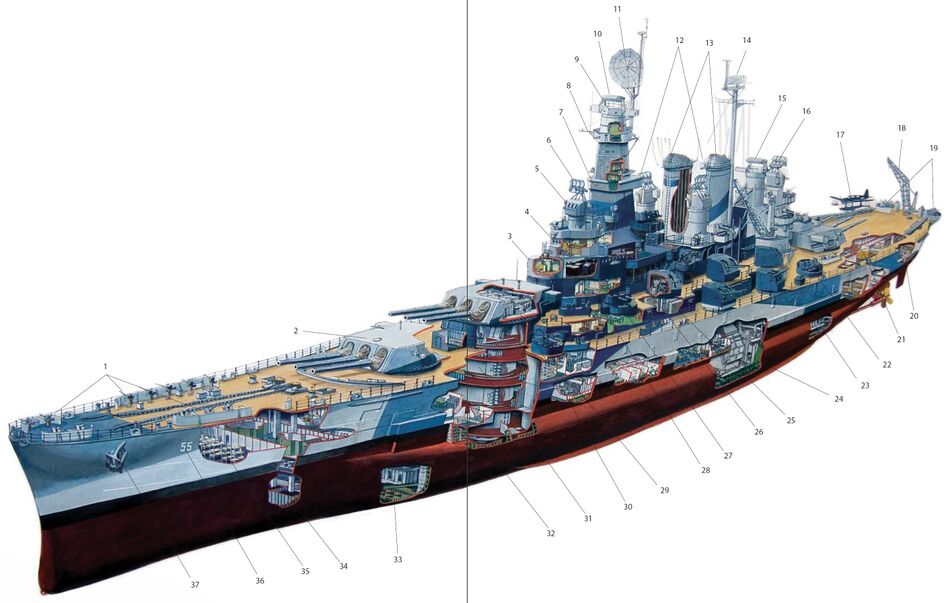

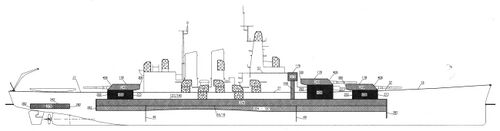

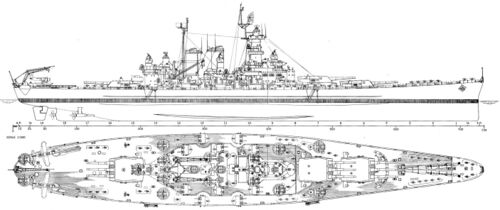

По корпусу и общему расположению первые договорные линкоры типа North Carolina представляли собой совершенно новую разработку. Прежде всего бросается в глаза гладкопалубная конструкция без обычного для кораблей-предшественников длинного полубака. Набор корпуса USS North Carolina и USS Washington выполнялся по продольной схеме, а не по поперечной, как это практиковалось ранее. В подводной части носовая оконечность имела бульб, снижающий волновое сопротивление. Подводная часть корпуса в корме имела необычную форму - из четырех гребных валов два внутренних проходили сквозь скеги, образующие 6-метровый коридор и предназначавшиеся для достижения сравнительно высоких характеристик обтекания. Кроме того, скеги служили опорами при постановке в док.

В корпусе имелось три палубы, две платформы, трюм и тройное дно. Первая палуба, она же главная, верхняя, или бомбовая, плавно поднималась к носу чуть более, чем на три метра. Весь кормовой участок шел параллельно ватерлинии. Ниже располагалась вторая палуба, являвшаяся главной броневой. Она была горизонтальной на протяжении цитадели. Третья, или осколочная, палуба была параллельна второй практически на всем протяжении.

В качестве конструкционного материала в основном использовалась сталь HTS[3]. Широко применялась также STS[4] - на долю этой стали специальной обработки приходилось 469 т или 28,5% от общего веса наружной обшивки в 1642,8 т.

Бронирование

Основная статья: Бронирование линейных кораблей типа North Carolina

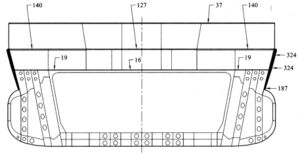

Броневая цитадель охватывала центральную часть корабля по границе погребов концевых башен главного калибра. Ее длина составляла 136 м. По вертикали главный пояс начинался от второй (броневой) палубы и спускался вниз на 5,5 метра. Он формировался из брони класса «А» толщиной 305 мм, установленной с наружным наклоном в 15° на двухдюймовой бетонной подушке и 19-мм обшивке из STS. При нормальном водоизмещении ниже ватерлинии находилось 2,7 метра пояса. Примерно от первой трети подводного участка начиналось клинообразное уменьшение толщины поясной брони вплоть до 168 мм по нижней кромке. В носу и корме цитадель перекрывалась траверсной броней класса «А», имевшей толщину 282 мм.

Основное бронирование верхней или бомбовой палубы простиралось от носовых погребов до отсека рулевых машин и состояло из 37-мм листов STS. К носу толщина брони уменьшалась до 25, а затем до 19 мм. В корме верхняя палуба была 6-мм. Главной задачей этой палубы над цитаделью являлось взведение взрывателей бронебойных снарядов и бомб, чтобы их детонация происходила над второй или броневой палубой, которая лежала на верхней кромке поясных плит. В пределах цитадели 2-я палуба состояла из двух слоев. Верхний имел толщину 91-104 мм (рост от диаметрали к бортам), а нижний - 36 мм. Третья или осколочная палуба - 19 мм у бортов и 16 мм в районе диаметральной плоскости. Суммарно над цитаделью имелось 196 мм горизонтальной брони у бортов и 180 мм в районе диаметральной плоскости, где присутствовал защитный эффект, создаваемый надстройками.

406-мм башни имели лобовые, боковые и задние стенки толщиной 406, 300 и 249 мм соответственно. Крыши состояли из 178-мм брони. Толщина барбетов башен выше второй (главной броневой) палубы с боковых сторон составляла 406 мм. В районе диаметральной плоскости стенки концевых барбетов формировались из 373-мм плит, а обращенные друг к другу и к миделю ослаблялись до 292 мм ввиду перекрытия надстройкой или соседним барбетом.

Энергетическая установка и ходовые качества

Основная статья: Энергетическая установка и ходовые качества линейных кораблей типа North Carolina

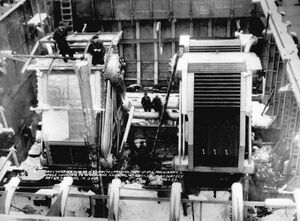

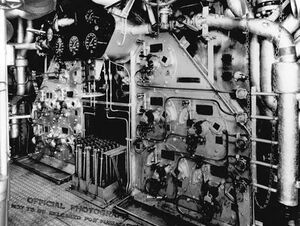

Главная энергетическая установка (ГЭУ) USS Washington и USS North Carolina компоновалась по эшелонной схеме в четырех отсеках или машинно-котельных отделениях. Каждое из них содержало турбоагрегат фирмы «General Electric» с двухступенчатым редуктором, два паровых котла типа «Express» компании «Babcock & Wilcox» с четырьмя устройствами наддува, турбогенератор и другие вспомогательные механизмы. Котлы вырабатывали пар давлением 40,43 атмосферы и температурой 454,4°C. Все четыре отделения ГЭУ работали независимо друг от друга. Следствием разнесения котлов по большой длине, занимаемой четырьмя отсеками, стало применение двух дымовых труб.

Нормальная мощность четырех турбоагрегатов составляла 115 000 л.с., что должно было обеспечивать скорость в 27,5 узла при 199 оборотах винтов в минуту. Максимальная мощность, поддерживаемая в течение двух часов - 121 000 л.с.

Максимальная зарегистрированная скорость на службе составила 27,3 узла. По данным USS Washington в 1942 году, при максимально возможном запасе топлива в 7554 т показатели дальности хода на скоростях 15, 20, 25 и 27 узлах составляли 18375, 11 800, 6700 и 4698 миль соответственно. На 1945 год оба линкора были признаны способными развивать скорость 26,4 узла при полной мощности и полной нагрузке, что примерно соответствует 27,3 узлам при проектном испытательном показателе в 42 100 тонн.

Вспомогательное оборудование

Основная статья: Вспомогательное оборудование линейных кораблей типа North Carolina

Имелось два полубалансирных руля - каждый площадью 28,1 м² с углом поворота по 36,5° на оба борта. Они стояли бок о бок в струе внутренних винтов, что обеспечивало им высокую эффективность. Управляемость обоих кораблей заслуживала хорошей оценки. Во время испытаний на 26-узловом ходу USS Washington показал радиус поворота в 604 м.

Кроме четырех турбогенераторов мощностью по 1250 кВт, которые стояли в отсеках ГЭУ, каждый корабль имел четыре дизель-генератора по 850 кВт и еще два аварийных по 200 кВт. Напряжение в сети переменного тока составляло 450 В. Дизель-генераторы располагались в отделениях под носовой надстройкой вместе с двумя испарителями, а также за кормовой башней ГК. Пиковая потребляемая мощность составляла 8400 кВт.

Экипаж

Основная статья: Экипаж линейных кораблей типа North Carolina

По первоначальному проекту экипаж насчитывал 1880 человек, в том числе 108 офицеров и 1772 матроса.

Много сложностей и неудобств возникало по мере роста экипажа, связанного с обычным для всех линкоров США усилением легкой зенитной артиллерии, радиолокационных и иных средств управления. К концы войны экипаж линкора USS North Carolina насчитывал 2 2339 человек, из них 144 офицера и 2195 матроса. В 1947 году на USS North Carolina было 1774 человека (135 офицеров и 1639 матросов), на USS Washington - 1989 (146 офицеров и 1843 матроса). Снижение численности экипажа после окончания войны связано с демонтажем 20-мм автоматов и устаревшего электронного оборудования с кораблей.

Вооружение

Артиллерия главного калибра

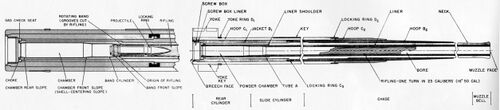

Основная статья: 406-мм/45 орудие Mark 6

Линейные корабли типа North Carolina получил новейший комплекс вооружения и по его мощи превосходили все иностранные линкоры 35000-тонного «договорного» класса. Главный калибр состоял из девяти 406-мм 45-калиберных орудий 16"/45 Mark 6, разработанных в конце 1938 года Бюро вооружений[5] ВМС США и принятая на вооружение в 1941 году. Девять 406-мм/50 орудие Mark 7 установленных в трех трехорудийных башнях, были расположены: две - линейно-возвышенно в носу и одна в корме. Ствол орудия Mark 6 состоял из лейнера, фиксирующего кольца, внутренней трубы, трех скрепляющих цилиндров и двух колец, казенника и хомута в казенной части, соединенного с противооткатными устройствами.

406-мм/45 орудие Mark 6 имело истинный калибр 406,4 мм, полную длину 18 694 мм (46,00 калибров), длину тела ствола - 18 288 мм (45,00 калибров), длину нарезной части - 15 688 мм (38,55 калибра), хромированную часть ствола - 15 875 мм (39,06 калибра). Ствол имел 96 нарезов с постоянным шагом - 1 оборот на 25 калибров. Вес орудия без затвора - 97 231 кг. Объем зарядной каморы - 380,1 дм³. Рабочее давление в канале ствола - 2835 кг/см². Длина отката - 1219 мм. Расчетная живучесть ствола - 395 выстрелов полным зарядом. Скорострельность - 2 выстрела в минуту.

Боезапас 406-мм/45 орудий Mark 6 составлял 148 выстрелов на ствол - три погреба вмещали 1333 выстрела:. Имелись три типа боевых снарядов:

- бронебойный AP Mark 8 Mod 0-8 весом 1220 кг, длиной 1829 мм (4,5 калибра) и содержанием взрывчатого вещества Explosive D[6] 18,55 кг.

- бронебойный AP Mark 5 Mod 1-6 весом 1016 кг, длиной 1626 мм (4,0 калибра) и содержанием взрывчатого вещества Explosive D 15,2 кг[7].

- фугасный HC Mark 13 Mod 0-6 весом 862 кг, длиной 1626 мм (4,0 калибра) и содержанием взрывчатого вещества Explosive D 69,67 кг. Фугасные снаряды могли использоваться с ударными взрывателями (PD) или механическими взрывателями замедленного действия (MT, дистанционный взрыватель).

Внутри бронебойных снарядов между бронебойным наконечником и баллистическим обтекателем имелась полость, в которой помещалось 0,68-1,36 кг вещества, окрашивающего разрыв. Т.о. обеспечивалась весовая калибровка боеприпасов, а так же идентификация падений при стрельбе группы кораблей. В 1945 году разрывы USS North Carolina и USS Washington были соответственно зелеными и оранжевыми.

Кроме того, имелись практические снаряды - инертные[8] фугасные и бронебойные снаряды, оснащенные чувствительными взрывателями и небольшим зарядом дымного пороха, чтобы обозначить место падения.

Пороховой заряд выстрела 406-мм/45 орудия Mark 6 состоял из шести полузарядов в шелковых картузах и был чтрех видов:

- полный заряд для стрельбы бронебойными зарядами - 242,7 кг пороха марки SPD[9];

- уменьшенный заряд - 133,8 кг пороха марки SPD или SPDN/SPDF[10];

- уменьшенный беспламенный заряд - 142,9 кг пороха марки SPD 845[11] или SPCG[12].

Бронебойные снаряды AP Mark 8 406-мм/45 орудия Mark 6, при стрельбе полным зарядом, имели начальную скорость - 701 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения 45,00° - 33 741 м. При стрельбе облегченным фугасным снарядом начальная скорость увеличивалась до 803 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения 45,00° - 36 741 м. Время полета снарядов на максимальной дальности - 89,16 и 95,40 секунды соответственно. На дистанции 18300 м (20000 ярдов)[13] бронебойный снаряд 406-мм/45 орудия Mark 6 пробивал 448 мм вертикальной брони и 109 мм горизонтальной, на максимальной дальности (32 000 м) - 266 мм вертикальной и 268 мм горизонтальной.

Трехорудийные башни линкоров типа North Carolina весили около 1500 т каждая. Диаметр роликового погона составлял 10,49 м, внутренний диаметр барбета - 11,35 м. Башенная команда насчитывала двух офицеров и до 170 нижних чинов. Углы горизонтального наведения составляли ±150° от диаметральной плоскости. Орудия устанавливались в индивидуальных люльках, расстояние между осями стволов - 2970 мм. Угол вертикального наведения 1-й и 3-й башен - -2°...+45°, 2-й башни - -0°...+45°. Заряжание осуществлялось при фиксированном угле возвышения +5°. Все приводы - электро-гидравлические. Для горизонтальной наводки служил электродвигатель мощностью 300 л.с., для вертикальной - три мотора по 60 л.с., по одному на каждый ствол. Скорости наводки составляли: горизонтальной - 4°, вертикальной - 12° в секунду. Откат орудий при стрельбе - 1219 мм.

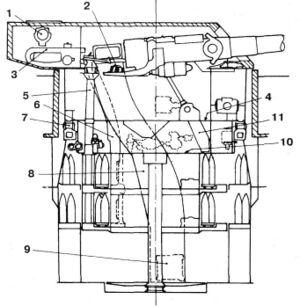

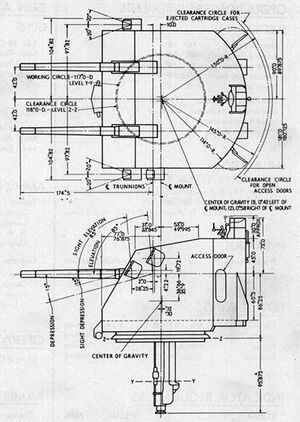

Универсальная артиллерия

Основная статья: 127-мм/38 орудие Mark 12

Универсальная артиллерия линейных кораблей типа North Carolina состояла из двадцати 127-мм орудий Мк-12 с длиной ствола 38 калибров - удачной универсальной пушки, устанавливавшейся практически на все строящиеся боевые корабли ВМС США. Орудия располагались в спаренных башнях Mark 28 Mod 0 - на головном линкоре имелось восемь установок, десять на остальных трех кораблях серии - по пять побортно от надстройки, в виде буквы W.

127-мм/38 орудие Мк-12 состояло из ствола-моноблока с внутренней хромированной поверхностью, вертикального клинового затвора, двух гидравлических тормоза отката и пневматического накатника. 127-мм/38 орудие Mark 12 имело истинный калибр 127 мм, полную длину 5 683 мм (44,75 калибра), длину тела ствола - 4 826 мм (38 калибров), длину нарезной части - 3 994 мм (31,45 калибра). Ствол имел 45 нарезов с постоянным шагом 1 оборот на 30 калибров (3 810 мм). Вес орудия без затвора - 1 810 кг. Объем зарядной каморы - 10,72 дм³. Рабочее давление в канале ствола - 2835 кг/см². Длина отката - 380 мм. Живучесть ствола - 4600 выстрелов полным зарядом. Скорострельность - 12-15 выстрелов в минуту на ствол.

Боезапас 127-мм/38 орудий Mark 12 составлял 500 выстрелов на ствол, из которых 50 находились в подбашенном перегрузочном отделении. Имелись два типа боевых снарядов:

- зенитный AAC Mark 34/35 весом 25 кг, длиной 527 мм, с содержанием взрывчатого вещества Explosive D 3,3 кг и головным дистанционным взрывателем и трассером.

- полубронебойный («общий») Common Mark 32 весом 24,5 кг, длиной 527 мм, с содержанием взрывчатого вещества Explosive D 1,2 кг и донным взрывателем.

Кроме того, имелся осветительный снаряд Mark 27 весом 24,7 кг, длиной 508 мм.

Пороховой заряд 127-мм/38 орудия Mark 12 весом 6,9-7,0 кг пороха SPD помещался в латунную гильзу типоразмера 127×679 мм, весом 5,58 кг. Кроме того, имелся беспламенный заряда из 7,8 кг пороха SPDF. Для осветительного снаряда имелся уменьшенный заряд.

Начальная скорость снарядов 792 м/с (изношенные стволы выдавали только 762 м/с), дальность стрельбы при угле возвышения ствола в 45° - 16 600 м (время полета 65 сек), досягаемость по высоте - 11 400 м (время полета 50 сек), полубронебойный снаряд на дистанции 3600 м пробивал 127 мм вертикальной брони, на 12 600 м - 25 мм палубной.

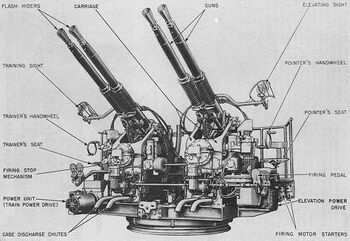

127-мм/38 орудия Mark 12 устанавливались в полностью закрытые двухорудийные башни модели Mark 28 Mod 0, прикрытие всех поверхностей составляли 64-мм листы стали STS. Установки весом 70 894 кг оснащались электрическим приводом горизонтального наведения и гидравлическими вертикального. Углы горизонтального наведения - ±80° от траверза, вертикального - -15°...+85°, скорость горизонтального наведения 25° в секунду, вертикального - 15° в секунду.

Каждое орудие в установке оснащалось гидравлическим досылателем и механическим установщиком дистанционных взрывателей.

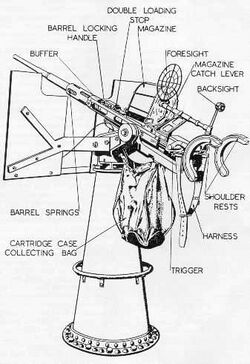

Зенитные автоматы

Основные статьи: 12,7-мм/72 пулемет «Browning», 40-мм/56 автомат «Bofors», 28-мм/75 автомат Mark 1 и 20-мм/70 автомат «Oerlikon»

Состав легкого зенитного вооружения кораблей типа North Carolina с самого начала их службы не был одинаковым и по-разному менялся в ходе войны. Проектный вариант ПВО ближней зоны еще в достроечный период был признан недостаточным. Линкоры вступали в строй, имея четыре счетверенных 28-мм автоматов («чикагское пианино») и 12 одинарных 12,7-мм/72 пулеметов Browning M1921.

28-мм/75 автомат Mark 1 был разработан в 1929 году, первые экземпляры испытывались на полигоне в 1931, в 1936 - принят на вооружение, однако, серийное производство в значимых количествах началось в 1940 году. Счетверенная установка 28-мм/75 автоматов так же модели Mark 1 весила около 4800 кг. Диапазон углов вертикального наведения - -15°...+110°, горизонтального - 360°. Скорость вертикального наведения - 24°/сек., горизонтального - 30°/сек. Установка могла наклоняться в диапазоне ±30°[14].

Скорострельность 28-мм автоматов составляла: практическая - 150, практическая - 100 выстрелов на ствол из-за частой смены 8-зарядных магазинов. К 28-мм автомату имелись патроны и различными типами фугасных снарядов. Вес патрона - 860 г, снаряда - 416 г, разрывного заряда - 15-17 г типа «D». Снаряды имели начальную скорость - 792 м/с, дальность стрельбы - 6 700 м, досягаемость по высоте - 5 700 м. Эффективные дальности были в 2-3 раза меньше. 28-мм автоматы изначально были признаны неудачными - кроме ненадежной работы автоматики, разрывной заряд был небольшим, тяжелы и неудобны в качестве оружия ручного наведения, автомат был сложен в производстве, хотя и имел несомненный плюс - отличные баллистические характеристики. Производство установок отставало от графика, а уже установленные на корабли, при первой возможности, меняли на 40-мм/56 «Bofors».

12,7-мм/72 пулемет Browning M1921 имел водяное охлаждение ствола, его вес составлял 35,8 кг, длина 142,24 см и 91,4 см ствол. На флоте пулемет устанавливался на вертлюжном станке и имел темп стрельбы 500-650 выстрелов в минуту. Пулеметные установки на крейсера Constitution были установлены на топе грот-мачты и на носовом мостике.

Боеприпас - патрон .50 BMG (12,7×99 мм) сконструировали в 1919 году, ориентируясь на мощный немецкий 13,2-мм противотанковый патрон. 12,7-мм патрон обеспечивал необходимую скорость пули в 823 м/с и пробивную силу. В результате бронебойная пуля пулемета Browning M1921 пробивала 19-мм бронеплиту на дальности 500 метров, со 100 м она уверенно пробивала 25-мм бронелист. При угле встречи 30° с 500 метров пробивалась броня толщиной 10 мм.

Уже вскоре после вступления в строй USS North Carolina и USS Washington количество 12,7-мм пулеметов начало увеличиваться. Линкоры начали получать 20-мм/70 автоматы «Oerlikon», а затем и счетверенные 40-мм/56 автоматы «Bofors». Общее число автоматов неуклонно увеличивалось, создавая вместе с многочисленной обслугой основную прибавку водоизмещения изрядно потяжелевших кораблей. В плотной надстройке проблему составляли острый дефицит места для малокалиберных зенитных средств и сложность организации их секторов обстрела.

40-мм/56 автомат был разработан в 1929-32 гг. шведской фирмой «Bofors» и к началу Второй Мировой войны поставлялся в два десятка стран, еще десять купили лицензию на производство. В США первый 40-мм автомат был выпущен в феврале 1942 года.

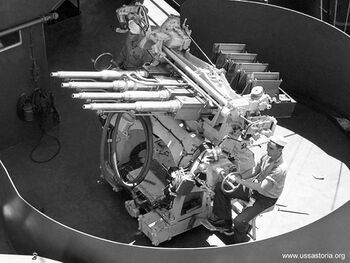

40-мм/56 автоматы «Bofors» с водяным охлаждением устанавливались в счетверенных установках Mark 2, весом около 11 000 кг. Установки имели круговые секторы обстрела, ограниченные надстройками, углы вертикального наведения - -15°...+90°. Электрические силовые приводы наведения обеспечивали скорость горизонтального наведения 26° в секунду, вертикального - 24° в секунду. Каждая установка обслуживалась расчетом из 11 человек: командир, два наводчика (вертикальный и горизонтальный) и восемь заряжающих.

Сам 40-мм автомат весил 522 кг, длину 3 780 мм, длину ствола 2 250 мм (56,25 калибра). Скорострельность составляла: техническая - 120 выстрелов в минуту на ствол, практическая - 80-90. Откат при стрельбе - около 200 мм. Боепитание автоматов осуществлялось обоймами на четыре патрона.

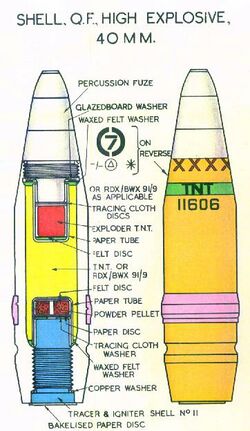

Патроны весом 2,15 кг, длиной 447,5 мм оснащались 0,9-кг осколочно-фугасными (67-68 г TNT) или бронебойными (твердотельный) снарядами с трассерами различных цветов. Начальная скорость обоих снарядов - 880 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения ствола 42° - 10 000 м, досягаемость по высоте - 7 000 м. Максимальная эффективная дальность стрельбы с использование директоров Mark 51 составляла 1370 метров. Бронепробиваемость бронебойным снарядом составляла 70 мм у дульного среза и 30 мм на дистанции 1852 м (10 кабельтовых). Боекомплект по проекту составлял 2000 патронов на ствол, однако постепенно увеличивался, занимая погреба 20-мм/70 автоматов «Oerlikon».

Швейцарская фирма «Oerlikon» разрабатывала 20-мм автоматы с конца 1920-х годов. В 1938 году была выпущена модификация «FFS», лицензионные копии которой разошлись по миру более чем двумя сотнями тысяч экземпляров. На линейных кораблях типа North Carolina 20-мм/70 автоматы «Oerlikon» были установлены в одноствольных тумбовых установках весом около 800 кг, расположенных на верхней палубе по всему кораблю.

Диапазон углов вертикального наведения - -5°...+87°, горизонтального - 360°. Установки имели ручные приводы наведения и скорости наводки зависели от выносливости наводчиков. Скорострельность 20-мм/70 автоматов «Oerlikon» составляла: техническая - 450, практическая - 250-320 выстрелов на ствол из-за смены 60-зарядных барабанных магазинов, замененных в конце войны на 100-зарядные. Установку обслуживали четыре человека: наводчик, он же командир расчета, его помощник и двое подносчиков боеприпасов.

К 20-мм автомату «Oerlikon» имелись бронебойно-трассирующие, осколочные и осколочно-трассирующие снаряды. Вес патрона - 241 г, снаряда - 123 г, трассера - 3-8 г, вес взрывчатки в осколочном снаряде - 11 г, в осколочно-трассирующем снаряде - 5 г. Снаряды имели начальную скорость - 835 м/с, дальность стрельбы - 4 300 м, досягаемость по высоте - 3 000 м. Эффективные дальности были в 2-3 раза меньше. Уже в середине Второй Мировой войны калибр 20-мм не удовлетворял моряков своей низкой останавливающей способностью - для гарантированного сбития одномоторного самолета требовалось до полусотни попаданий... Впрочем, 20-мм/70 автоматы «Oerlikon» оставались единственным оружием обороны, в случае обесточивания установок с силовыми приводами.

Средства управления огнем и электронные системы

Система управления огнем американских линкоров GFCS (Gun Fire Control System) для своего времени была весьма совершенной. В ее схеме исключительно важную роль играл центральный пост (ЦП). У англичан основную часть подготовки исходных данных для стрельбы производили непосредственно директоры. Американская система, с ориентацией на ЦП, оказалась более прогрессивной. По мере развития артиллерийских радаров преимущества GFCS проявлялись все сильнее - радиолокационные средства определения азимута, дистанции, а впоследствии и высоты цели вписались в общую функциональную схему на редкость органично. Если до широкого распространения РЛС высококачественная германская и японская оптика обеспечивала относительный паритет, то уже в 1942 году превосходство американской системы управления огнем стало неоспоримым.

Центральный пост линкоров типа North Carolina располагался на первой платформе, прикрытый сверху всеми бронепалубами. Туда сходились коммуникационные линии от директоров и радаров, а также постов энергетики и живучести (ПЭЖ). Здесь же были установлены электромеханический компьютер (автомат стрельбы) и стабилизирующее устройство, которые вкупе с директорами являлись тремя основными компонентами GFCS. В этой системе детектировались, обрабатывались и автоматически вводились в установки дистанционной наводки орудий многочисленные исходные данные для стрельбы: дальность до цели, ее курсовой угол и скорость, метеорологические факторы, влияние силы Кориолиса, состояние собственных боеприпасов, степень износа стволов и др. Расчеты делал компьютер Мarк-1 производства «Ford Instrument Со.». Стабилизирующее устройство на основе гировертикали обеспечивало учет крена и дифферента корабля. Исчисленные в режиме текущего времени данные с помощью сельсинов синхронно передавались механизмам вертикальной и горизонтальной наводки орудий.

Корабли имели по два главных командно-дальномерных пункта (КДП) Мark-38. В состав каждого из них входили оптический дальномер с базой в 8,1 м и артиллерийский радар Мark-З производства «Western Electric». Антенна РЛС монтировалась на крыше поворотной башни директора. В конце войны вместо РЛС Мark-8 появилась новая версия артиллерийского радара - Мark-13 (как правило, сначала на передних КДП, а затем и на кормовых). Все эти системы обеспечивали определение дальности и азимута цели, а также контроль падения снарядов. Они могли работать порознь и одновременно, с лихвой перекрывая весь диапазон дальностей артиллерийского боя. Радары Мark-8 и Мark-13, например, фиксировали всплески воды от 406-мм снарядов на дистанции соответственно 32 и 38,4 км в любое время суток.

Башни главного калибра могли вести огонь самостоятельно. Для этого каждая из них имела на крыше по два перископических визира, а сквозь боковые плиты с обеих сторон были выведены головки 12-кратных оптических прицелов вертикального и горизонтального наводчиков. В тыльной части башен ГК располагались дальномеры с базой 14 м и 25-кратным увеличением. Для управления огнем в автономном режиме служил башенный автомат стрельбы (портативный аналоговый компьютер).

Универсальная батарея среднего калибра имела четыре КДП на основе директоров Мark-37. Позиция цели фиксировалась по трем координатам: направление, дальность и целевое возвышение. Кроме центральной наводки средней артиллерией при стрельбе по воздушным и поверхностным целям директоры Мark-37 были резервом для ГК и осуществляли дистанционное управление 36-дюймовыми (91-см) прожекторами. Последних первоначально было шесть, но потом по мере наращивания радарных систем их количество уменьшилось.

КДП среднего калибра располагались во вращающихся башенках по ромбической схеме примерно на одном уровне - на крыше ходовой рубки, по сторонам от первой трубы и на топовой платформе кормовой надстройки. Все они имели оптические дальномеры Мark-42 с базой 4,5 м, три визира (для вертикального и горизонтального наводчиков и командира директора), а также радар Мark-4, установленный на крыше. Со временем Мark-4 заменили на более совершенные радары Мark-12/22. Оптика и радиолокация действовали как порознь, так и одновременно, что позволяло нивелировать недостатки этих двух способов наблюдения. Бронированные коммуникационные трубы обеспечивали связь с центром управления, который располагался в помещении, смежном с аналогичным постом главного калибра.

Огонь 40-мм зенитных автоматов управлялся простыми и легкими директорами Мark-51 с радиолокационным целеуказателем Мark-14 ручного наведения. Они располагались недалеко от счетверенных установок в местах, относительно свободных от вибрации и задымления. На смену Мark-14 пришел более совершенный Мark-57 с радаром Мark-34, который мог обеспечивать полностью «слепое» наведение 40-мм автоматов. Их счетверенные установки имели также и простые кольцевые прицелы. Для визуальной корректировки огня каждый четвертый снаряд был трассирующим.

20-мм/70 автоматы «Oerlikon» управлялись наводчиками с помощью кольцевых прицелов и снарядных трассеров. Однако и для них в конце войны начали устанавливать ручные прицельные колонки Мark-14 для дневной стрельбы.

В начале службы линкоры имели по два поисковых радара: обнаружения воздушных целей SC, производства «General Electric», и обнаружения надводных целей SG. В ходе войны качество радиолокационных средств и оснащенность ими кораблей непрерывно возрастали.

Кроме радаров корабли типа North Carolina были оснащены и другим электронным оборудованием. Для идентификации радиолокационных контактов имелась система определения «свой-чужой» IFF (Identification Friend or Foe) Мark-3. Ее рамочные излучатели BM устанавливались сверху на антеннах поисковых радаров. В комплексе с ними работали индикаторы ВК («лыжные палки»), поднятые как можно выше и регистрирующие облучение внешними РЛС. Для противодействия радиолокационным средствам противника имелись станции глушения и постановки помех системы EMC (Electronic Counter Measure). В их состав входили шумовые усилители AS-56 дипольного типа, AS-57 с двойными коническими антеннами и AS-57, снабженные излучателями в форме «колеса фургона». Испускаемые ими непрерывные помехи забивали сигнал радаров противника и наблюдались на их экранах как «трава». Три глушителя TDY с антеннами, помещёнными в радиопрозрачные обтекатели, располагались с двух сторон от трубы, а также за платформой антенны кормового радара SK-2. Они испускали направленные маскирующие сигналы в ответ на первичное внешнее облучение, которое уловили связанные с ними антенны DBM. В результате возвращённый сигнал РЛС противника становился неразборчивым.

В целом радары и другое электронное оборудование кораблей США намного превосходило то, что с большим опозданием противопоставил им флот микадо. И если в противокорабельной борьбе японцы до конца войны могли конкурировать с противником, то эффективность огня их зенитной артиллерии, несмотря на огромное количество стволов, была существенно ниже, чем у американских кораблей того же класса.

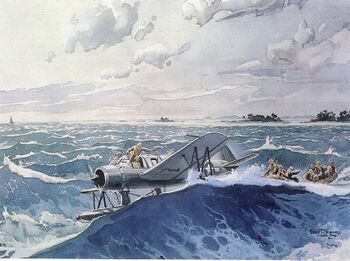

Авиационное вооружение

Линейные корабли типа North Carolina были снабжены стандартным для всех новых линкоров США комплектом авиационного вооружения и оборудования. Две поворотные 20,7-м пороховые катапульты типа Р Мark-4 располагались побортно на юте. Они могли разгонять гидропланы Vought OS2U «Kingfisher» до скорости 130 км/ч[15]. Ближе к концу войны американские линкоры начали получать скоростные одноместные гидросамолеты Curtiss SC «Seahawk»[16]. Непосредственно на катапультах и между ними размещались три самолета. Один из них часто на борт не брали. Никаких ангаров не предусматривалось. Самолетный кран стоял на самой корме в диаметральной плоскости. Он поднимал на борт приводнившиеся рядом с кораблем гидропланы. Для облегчения посадки линкор создавал полосу ослабленного волнения («зеленая вода»), поворачивая в сторону приближающегося самолета. При приеме гидропланов на ходу применялся посадочный тент.

После войны гидропланы и катапульты были удалены, и свою кратковременную послевоенную службу линкоры типа North Carolina провели без авиационного вооружения. В 1960-х годах при создании мемориалов все вышеописанное возвратили на корабли-музеи. Вполне вероятно, но кораблях-музеях стоят не «родные» катапульты, а снятые из пошедших на слом крейсеров.

Окраска

Реальных фактов, подтверждающих пользу искажающей окраски надводных кораблей, найти трудно. Тем не менее, в годы Второй Мировой войны увлечения камуфляжем не избежал ни один флот мира. Не стали исключением и ВМС США. Американские линкоры в начале войны несли весьма характерную пятнистую окраску, но постепенно камуфляж все более упрощался и в 1944-1945 годах фактически сошел на нет.

Линейные корабли типа North Carolina вступили в строй, имея защитную окраску по схеме Measure 12 Graded System, «splotch pattern» (пятнистый раскрой). По бортам этот камуфляж состоял из крупных неправильных пятен светло-серого (Ocean Gray 5-O) и темного сине-серого (Navy Blue 5-S) цветов с волнистыми переходами. На надстройках и башнях наряду с первыми двумя присутствовали области третьего цвета - дымчато-серого Haze Gray 5-Н. Горизонтальные поверхности (палубы, крыши башен) всегда окрашивались в приглушённый синий тон Deck Blue 20-В.

Вероятно, в конце 1942 года линкоры несли камуфляж по схеме Measure 15 Disruption System (дезинтегрирующая или сбивающая система) из Ocean Gray 5-O, Haze Gray 5-Н и сине-черного Navy Blue 5-N. Пятна этих трех цветов наносились на все вертикальные поверхности. Палубы и крыши башен - как всегда, Deck Blue 20-В.

Во второй половине войны на линкорах типа North Carolina стал применяться камуфляж Measure 32 Medium Pattern System (разрывающие пятна). Области цвета Ocean Gray 5-O, Light Gray 5-L (светло-серый) и Dull Black Bk (матовый тускло-черный) наносились на все вертикальные поверхности. Переходы между тонами были не волнистыми, а прямолинейными или ломаными. Окраска горизонтальных поверхностей не изменилась.

Чуть позже появился вариант Measure 22 Graded System (введен во флоте США раньше, чем Measure 32). Эта окраска уже мало походила на камуфляж. Борта кораблей были тона Navy Blue 5-N. По бортам в носу этот цвет имел границу на уровне горизонтальной части главной палубы. А выше (подъем борта от первой башни ГК к форштевню) и по надстройкам шла окраска Haze Blue 5-Н. Еще проще был вариант Measure 21 - все вертикальные поверхности цвета Navy Blue 5-N. Палубы и крыши башен - по-прежнему Deck Blue 20-В.

После войны корабли типа North Carolina получили окраску типа Measure 13, аналогичную Measure 21, но с заменой Navy Blue 5-N на цвет Haze Gray 5-Н.

Бортовые номера, в довоенные годы не использовавшиеся, стали появляться на кораблях уже в военное время, хотя их наличие и не было обязательным. Белые цифры (американцы не использовали литер) небольшого размера наносились в четырех местах: на каждый борт в носу, примерно посередине между уровнем шпилей и якорными клюзами, и в корме. Имелись исключения: некоторые корабли вместо двух кормовых несли единственный номер на транце.

Модернизации

Основная статья: Модернизации линейных кораблей типа North Carolina

До конца 1941 года на USS North Carolina установили 1×4 28-мм автомат (пятый).

В начале 1942 года смонтировали РЛС CXAM, Mark-3 (2 станции), Mark-4 (3 станции) и одноствольные 20-мм автоматы (33 в марте и еще 7 - в апреле).

К июлю того же года число 12,7-мм пулеметов довели до 28.

В сентябре-ноябре 1942 года во время ремонта с корабля сняли все 28-мм автоматы и 12,7-мм пулеметы, заменив их на 10×4 40-мм установок «Bofors», а число автоматов «Oerlikon» довели до 46. Кроме того, смонтировали РЛС типа SG и четвертую станцию Mark-4.

В июне 1943 года установили еще 4×4 40-мм установки «Bofors», а в ноябре добавили один (всего стало 15×4).

Число автоматов «Oerlikon» к марту 1944 года достигло 53, но впоследствии часть одноствольных автоматов сняли и заменили на спаренные.

К апрелю 1944 года USS North Carolina нес РЛС типов SK и SG (антенны на фок-мачте), SG (антенна на грот-мачте), Mark-8 (2 станции), Mark-3 и Mark-4 (3 станции), не считая РЛС управления огнем 40-мм установок «Bofors». Тогда же 4,6-м корректировочный дальномер на крыше боевой рубки заменили на РЛС Mark-27.

В сентябре того же года РЛС типа SK заменили на SK-2, а три станции Mark-4 - на Mark-12/Mark-22 (последнюю, четвертую станцию Mark-4 оставили).

Летом 1945 года на корабле установили РЛС SR и SCR-720.

В августе 1945 года на USS North Carolina стояло 8×2 и 20×1 20-мм автоматов. Полное водоизмещение - 46 700 т.

Служба

Начало службы

Линкор USS North Carolina был спущен на воду 13 июня 1940 года. «Крестной матерью» стала Изабель Хоуей, дочь губернатора штата Северная Каролина Клайда Р. Хоуея. Корабль вступил в строй 9 апреля 1941 года и первым командиром стал кэптен (капитан 1 ранга) Олаф М. Хастведт. При входе в гавань Нью-Йорка и выходе из неё на испытания (по техническим причинам это происходило многократно) корабль привлекал к себе столько внимания, что получил прозвище «Showboat» («Плавучий театр», «Показушный корабль»), которое сохранилось за ним до конца дней. 3 сентября 1941 г. линкор вышел из Нью-Йорка в Чезапикский залив, а оттуда направился в пробный поход по Карибскому морю. После интенсивных учений и артиллерийской практики в районе у острова Мэйн и Карибском море, 5 июня 1942 года USS North Carolina ушёл из Норфолка на Тихий океан. 10 июня 1942 г. USS North Carolina прошёл Панамским каналом и 15 июня 1942 г. присоединился к Оперативной группе 18 (TF 18) под командованием контр-адмирала Ли Нойеса, где приступил к учениям и тренировкам.

Сражение за Гуадалканал

5 июля 1942 г. USS North Carolina вышел из бухты Сан-Франциско к берегам Калифорнии, а 8-го проложил курс на Перл-Харбор. Там его назначили в прикрытие авианосца USS Enterprise (CV-6). Соединение вышло в море 15 июля 1942 г. К югу от островов Фиджи линкор вошел в состав 61-го Оперативного Соединения вице-адмирала Фрэнка Флетчера, сформированного вокруг авианосцев USS Enterprise (соединение TF 16, контр-адмирал Томас Кинкейд), USS Saratoga (TF 11, сам Флетчер) и USS Wasp (TF 18, контр-адмирал Лей Нойз), задачей которого была поддержка и прикрытие с воздуха десантных сил контр-адмирала Ричмонда К. Тернера на переходе к острову Гуадалканал. 7 августа 1942 г. началась высадка морской пехоты на острова Гуадалканал и Тулаги. USS North Carolina прикрывал авианосцы, которые оказывали непосредственную поддержку десанту.

Две следующие недели USS North Carolina прикрывал подвоз снабжения и подкреплений на Соломоновы острова с юго-востока. В группу USS Enterprise, действовавшую в 10 милях северо-западнее группы авианосца USS Saratoga, кроме линкора входили также тяжёлый крейсер USS Portland, лёгкий USS Atlanta и 6 эсминцев, построившиеся в круговой ордер диаметром около 2 миль с авианосцем в центре.

Примерно в 16.30 с кораблей были замечены японские самолеты. Контр-адмирал Кинкейд приказал дать ход 27 узлов и повернуть на курс 130°. Для USS North Carolina, находившегося в 12,5 кабельтовых позади авианосца, это был первый бой. В 16:41 его зенитки открыли огонь, первым же залпом попав в самолёт, пилотируемый Максом Лесли, командиром авиагруппы USS Enterprise. Лесли по радио успел язвительно поздравить линкор с хорошей стрельбой. Спустя 2 минуты на USS North Carolina навалились 10 японских самолётов, трём из которых удалось положить свои бомбы близко от борта линкора. Сам отбиваясь от атаки пикировщиков, он своими зенитками пытался помочьUSS Enterprise. Более быстроходный авианосец, выполняя самостоятельные маневры уклонения от воздушных атак, постоянно оставлял линкор у себя за кормой и постепенно дистанция между ними выросла до 2 миль.

Японцы решили воспользоваться этим обстоятельством и еще 6 пикировщиков бросились на USS Enterprise. С линкора также заметили 8 тяжелых базовых самолетов, сбросивших бомбы с пологого планирования. Почти все они упали между кораблями. За 8 минут USS North Carolina отразил не менее 18 атак, в которых сбил от 7 до 14 самолетов. Информация о самолетах противника была весьма противоречивой. Например, никто не видел ни базовых самолетов, ни торпедоносцев, о которых упоминалось в боевом рапорте линкора. Близкие разрывы бомб вывели из строя часть его зенитных автоматов. Других повреждений линкор не получил, а из экипажа погиб только один зенитчик, которого сразила пуля с японского самолета.

К утру 25 августа 1942 г. японцы, потеряв большую часть своих ударных самолетов, отошли, так и не высадив подкрепления своим войскам на Гуадалканале. Поле боя осталось за американцами. USS Enterprise в сопровождении крейсера USS Portland и 4 эсминцев ушел на ремонт в Перл-Харбор через атолл Тонгатабу, а USS North Carolina, USS Atlanta и два эсминца присоединились к оперативной группе авианосца USS Saratoga. Большинство самолетов и летчиков с поврежденного авианосца остались на береговых аэродромах Соломоновых островов.

В 0З.30 31 августа 1942 г., когда соединение USS Saratoga шло северо-западным курсом, радар линкора обнаружил цель, для проверки которой был послан эсминец USS Farragut, вернувшийся ни с чем. Возможно это был просто дождевой шквал, а возможно - подлодка, которая быстро погрузилась при приближении эсминца. Вполне может быть, что это была «I-26», которая на рассвете и торпедировала USS Saratoga. Пришлось USS North Carolina в третий раз за несколько дней менять объект охраны. Теперь им стал авианосец USS Hornet. Вокруг, сменяя друг друга, действовало несколько японских лодок, которые стали теперь для крупных кораблей главной опасностью.

Около полудня 6 сентября примерно в 2000 м от линкора всплыла японская подлодка, которую тут же атаковали пикирующие бомбардировщики с USS Hornet. Им удалось бомбами подорвать две из трех выпущенных лодкой торпед, а от третьей линкор уклонился резким отворотом, пропустив ее в 400 метрах по левому борту.

15 сентября 1942 г. четыре крейсера и 6 эсминцев в противолодочном ордере окружали авианосец USS Wasp, а в 5-6 милях к северо-северо-востоку под защитой USS North Carolina, трех крейсеров и семи эсминцев шел USS Hornet. Утром с помощью радара обнаружили летающую лодку Kawanishi H6K Mavis, которую еще за пределами видимости с кораблей быстро сбили посланные истребители патруля.

Японская подлодка IJN I-15 решила атаковать USS Hornet и послала залп торпед в его сторону. Около 14.50 эсминец USS Lansdowne из охранения USS Wasp по радиотелефону сообщил о прошедшей у него под килем торпеде, которая направлялась курсом прямо на линкор. Но не все корабли его услышали. Спустя 2 минуты торпеду слева по носу заметили наблюдатели эсминца USS Mustin. Резко повернув влево, эсминец поднял на фалах сигнал торпедной опасности и повторил его по радиотелефону, торпеда прошла у него под килем.

Идущий всего в 500 ярдах USS North Carolina, несмотря на полный ход и круто положенный на борт руль, оказался не таким везучим. Вставший у борта линкора до высоты труб характерный столб воды и нефти свидетельствовал о новом успехе японских подводников. Попадание 533-мм торпеды с зарядом 400 кг ТНТ пришлось в носовую часть с левого борта (район 45-46 шпангоутов) в 6 метрах под ватерлинией. Пять человек погибло, 20 получили ранения, в борту открылась пробоина длиной около 9,8 и высотой в 5,5 метров, четыре переборки системы ПТЗ оказались пробиты. Взрыв также привел к пожару в перегрузочном отделении башни N1, но быстрое затопление носовых погребов позволило избежать катастрофы. Но эти повреждения никак не сказались на способности линкора сохранить свое место в строю и поддерживать эскадренную скорость. Первоначальный крен в 5,5° усилиями аварийных партий был быстро исправлен в течение 6 минут. Еще одна торпеда из залпа IJN I-15 в 14:54 попала в эсминец USS O`Brien.

На закате USS North Carolina под эскортом эсминцев USS Anderson и USS Dale ушел на атолл Тонгатабу, куда прибыл утром 19-го для экстренного ремонта, который с помощью плавмастерской USS Vestal смогли закончить 21 сентября 1942 г. Пробоина имела почти прямоугольную форму и ее верхняя кромка проходила примерно в полуметре под броневым поясом. Обшивка оказалась поврежденной на длине 13,4 м (от шп. 42 до шп. 55), как и три броневые плиты пояса, а также упорная плита для катков носовой башни. Все четыре противоторпедные переборки, 2-я и 3-я палубы оказались пробитыми. Непосредственно через пробоину в корабль влилось 970 тонн воды и еще 480 тонн приняли для контрзатопления.

Ударное воздействие оказалось не очень серьезным. Вышла из строя антенна радара - из-за разрыва кабеля и нескольких сварных швов в ее решетке. Небольшие повреждение получило некоторое электрооборудование. Это было единственное испытание ПТЗ новых американских линкоров, и она его не выдержала. Хотя надо признать, что попадание пришлось в самую уязвимую часть. Скорость линкора ограничилась 18 узлами и только на короткое время он мог бы дать 24 узла; башня №1 могла стрелять только в случае крайней необходимости, броневая защита в районе 37-59 шпангоутов значительно ослабла, как и 15% ПТЗ левого борта; потеряно 528 тонн топлива (8%). Зато качество подготовки экипажа к борьбе за живучесть оказалось на высоте.

21 сентября 1942 г. линкор вышел в Перл-Харбор для окончательного ремонта, включая докование, очистку корпуса и установку дополнительного зенитного вооружения. Работы продолжались с 30 сентября по 17 ноября 1942 г., когда он вышел к Нумеа, о. Каледония. Возвращение в строй поврежденных кораблей и прибытие новых заставило вице-адмирала Хэлси, командующего флотом США в южной части Тихого океана, реорганизовать свои силы. Во главе с авианосцами USS Saratoga и USS Enterprise образовали оперативные группы контр-адмиралов Рамсея и Шермана, а USS North Carolina, USS Washinghton и новый USS Indiana стали ядром соединения артиллерийского прикрытия TF 64, которым стал командовать контр-адмирал Ли.

Базируясь на Нумеа, корабли несколько раз выходили в Коралловое море, прикрывая подвоз подкреплений на Гуадалканал, но боевых столкновений с противником не имели. 18 марта 1943 года USS North Carolina лег курсом на Перл-Харбор, чтобы пройти модернизацию артиллерии и систем управления огнем, которая заняла около месяца. После боевых учений в районе Гавайских островов он принимал участие в эскортировании английского авианосца Victorious к Нумеа, куда прибыл 27 мая 1943 года. Присоединившись к оперативной группе авианосца USS Saratoga, USS North Carolina продолжал патрулирование с целью прикрытия района Соломоновых островов.

Начиная с 1 июня 1943 года линкор участвовал в операциях по поддержке высадок на центральные Соломоновы острова и северное побережье Новой Гвинеи, входя в состав авианосного оперативного соединения в качестве единицы прикрытия. Это соединение прикрывало вторжение на острова Новая Джорджия (30 июня), Велла Лавелла (15 августа) и Бугенвиль (1 ноября). Только 17 сентября 1943 года линкор вернулся в Перл-Харбор, чтобы подготовиться к операции по захвату островов Гильберта.

Операция на островах Гильберта

10 ноября 1943 года USS North Carolina вышел из Перл-Харбора в составе Авианосной Оперативной Группы 50.2, образованной вокруг USS Enterprise, чтобы принять участие в захвате островов Макин, Тарава и Абемама (архипелаг Гильберта). Первый удар самолеты нанесли 19 ноября 1943 года по острову Макин. Три дня целью были объекты в гавани, орудийные позиции и скопления японских войск. Ночью 25 ноября 1943 г. USS North Carolina и другие корабли отбили нападение японских самолетов.

28 ноября 1943 года USS North Carolina присоединился к группе авианосца USS Saratoga и продолжил действия в районе островов Гильберта. 8 декабря 1943 г. линкор участвовал в обстреле острова Науру, выпустив 538 фугасных снарядов по ведущей к японской авиабазе железнодорожной ветке, радиостанции, укреплениям на берегу и радарным установкам. Уйдя на Новые Гебриды для пополнения припасов, 24 декабря 1943 года линкор покинул Эфейт в составе группы авианосца USS Bunker Hill, которая должна была нанести отвлекающий удар по японской авиабазе на Кавьенге (Новая Ирландия) и их судоходству.

Затем USS North Carolina присоединился к однотипному линкору USS Washinghton и трём эсминцам, чтобы блокировать выход любых кораблей из вражеской гавани. 7 января 1944 года USS North Carolina вернулся в Гавана-Харбор на Эфейте. Заправившись и пополнив запасы, линкор проследовал к Фуна-Фути, острова Эллиса. Там с помощью специалистов с ремонтного судна USS Vestal на нем ввели в строй новую шифровальную машину, после чего он вошел в состав 58-го Ударного Соединения авианосцев контр-адмирала Марка Митшера, которое отныне стало главной ударной силой США на Тихом океане. USS North Carolina получил назначение в оперативную группу новейшего авианосца USS Essex. Корабли начали совместную подготовку к операции против Маршалловых островов.

Операция на Марианских островах и Палау

Первые удары по атоллу Кваджелейн начались 29 января 1944 г., и USS North Carolina приступил к бомбардировке входивших в атолл островов Рой и Намур. На подходе к Рою с линкора заметили стоящий в лагуне транспорт, по которому тут же дали несколько залпов, вызвавших пожары от носа до кормы. После вывода из строя взлетно-посадочных полос японцев линкор ночью и весь следующий день обстреливал назначенные цели, одновременно прикрывая авианосцы, которые поддерживали высадку войск на соседние островки. 4 февраля 1944 г. линкор зашел для пополнения запасов в захваченную лагуну атолла Мадзуро, а на следующий день стал флагманом контр-адмирала Уиллиса Ли-младшего, командующего линкорами Тихоокеанского флота, поскольку предыдущий флагман USS Washinghton получил повреждения при столкновении с линкором USS Indiana.

На подходе к Марианским островам ночью 21 февраля 1944 г. авианосцы попали под удар японских самолетов. Одного из нападавших сбили зенитчики USS North Carolina, а еще два - другие корабли. На рассвете в воздух поднялись самолеты для ударов по островам Сайпан, Тиниан и Гуам. После операции корабли отошли в лагуну Мадзуро для заправки, а затем направились к Палау. Ночью 29 марта 1944 г. USS North Carolina записал на свой счет еще один самолет. 30 и 31 марта соединение нанесло удары по Палау, а 1 апреля 1944 г. - по острову Волеаи, где кроме различных сооружений удалось уничтожить 150 самолетов.

6 апреля 1944 г. соединение вернулось на Мадзуро, а через неделю USS North Carolina снова вышел в море в составе оперативной группы USS Enterprise, чтобы поддержать высадку и захват района Голландия на Новой Гвинее. 21 апреля 1944 г. по вражеским аэродромам были нанесены нейтрализующие удары, на следующий день на берег высадилась морская пехота. Прямая поддержка войск длилась до 24 апреля 1944 г., после чего корабли ушли на атолл Улити (остров на западе Каролинского архипелага) для заправки. Следующий выход снова был к Труку, где 29-30 апреля 1944 г. планировалось нанести удары по объектам базы и кораблям. Утром 29-го USS North Carolina открыл огонь по двум приближавшимся к его группе японским самолетам, сбив одного из них. Другой упал в воду под огнем с нового авианосца USS Lexington. В ходе атаки Трука 58-е соединение потеряло 26 самолетов по боевым и 9 по операционным причинам. Из 46 сбитых летчиков и членов их экипажей удалось спасти более половины, причем некоторых подбирали прямо в лагуне, на глазах у японцев. Один из спасательных плотов утром 1 мая 1944 г. был с воздуха замечен в лагуне Трука. Чтобы подобрать летчиков, был послан бортовой самолет с USS North Carolina. Однако после посадки на воду самолет перевернуло волной. Второй самолет смог подобрать экипаж первого, а затем отбуксировать плот с летчиками к находившейся недалеко подлодке USS Tang. Всего такими комбинированными воздушно-морскими командами было спасено 28 человек.

1 мая 1944 г. USS North Carolina открыл огонь по береговой обороне, зенитным батареям и аэродромам на Понапе, крупнейшем из Каролинских островов, выпустив 185 фугасных снарядов. После 70 минут обстрела вице-адмирал Ли решил, что оставшиеся цели не стоят расхода боезапаса, и увел все 6 своих быстроходных линкоров. Спустя три дня он вернулся в лагуну Мадзуро, где выявилась необходимость в ремонте главного руля на USS North Carolina. 14 мая 1944 г. вице-адмирал Ли перенес флаг на USS New Jersey, а USS North Carolina пришлось идти в Перл-Харбор для ремонта, который закончился 24-го. Уже 30 мая 1944 г. линкор вернулся, чтобы участвовать в операции у Марианских островов.

Снова линкор USS North Carolina (кэптен Ф. П. Томас) входил в состав завесы USS Enterprise. 6 июня 1944 г. соединение вышло в море и с 11 по 13 июня 1944 г. нанесло удары по островам Сайпан и Тиниан, после чего линкоры приступили к артиллерийской бомбардировке Сайпана, прикрывая тральщики. После окончания траления огонь был перенесен на суда в гавани Танапаг, большинство из которых было уничтожено и повреждено. 15-го началась высадка десанта. В тот день USS North Carolina сбил еще один самолет - один из двух, сумевших прорваться сквозь американский воздушный патруль.

Основная статья: Битва при Марианских островах

18 июня 1944 г. настал день сражения с главными силами японского флота под командованием адмирала Одзавы. До подхода японских авианосцев американцы решили сначала нанести удары по береговым аэродромам, чтобы уничтожить на них как можно больше самолетов и обезопасить свои тылы. утром 19 июня 1944 г. началась т.н. «Битва в Филиппинском море», когда истребители, прикрывавшие налет палубной авиации на Гуам, были отозваны на помощь кораблям. В 09:59 на дистанции 130 миль к западу было обнаружено большое число японских палубных самолетов. USS North Carolina вместе с еще 6 быстроходными линкорами, крейсерами и эсминцами по боевому расписанию находился в составе группы TG 58.7, действующей отдельно и несколько впереди от авианосцев - как раз на ожидаемом курсе подлета противника.

Пилоты американских палубных истребителей проделали огромную работу, уничтожив большую часть японских самолетов еще вне видимости своих кораблей. Но некоторым все же удалось прорваться к цели. Зенитчики USS North Carolina сбили двоих из них, а еще 7 сразил огонь соседних линкоров. Потери японцев оказались такими большими, что день 19 июня 1944 г. потом вспоминали как «Стрельбу по индейкам при Марианах». Два японских авианосца пошли на дно от торпед подводных лодок, еще один и в придачу два танкера потопили самолеты вечером 20-го. В тот день у противника осталось в строю всего 35 самолетов из 430, с которыми он начинал битву в Филиппинском море. Американский флот потерь не понес, а повреждения оказались небольшими.

Заправившись у Сайпана, USS North Carolina прикрывал удары авианосцев по островам Гуам, Рота и Паган, а затем оказывал артподдержку войскам, высаживавшимся на Сайпан. После захода на атолл Эниветок 9 июля 1944 г., он 17-го ушел на верфь Пьюджет Саунд в Бремертоне для ремонта гребных валов. Ремонт длился с 23 июля по 1 октября 1944 г., а 20-го линкор был уже в Перл-Харборе.

Операция в заливе Лейте

Основная статья: Операция в заливе Лейте

В это время началась широкомасштабная высадка в заливе Лейте и USS North Carolina (кэптен О.С. Колклоу) после заправки на Эниветоке 5 ноября 1944 г. прибыл на атолл Улити, чтобы присоединиться к соединению. В тот же день он вышел в море и 7-го встретился с группой авианосца USS Essex в точке заправки. При попытке заправиться в штормовом море на линкоре сорвало топливные шланги, а на других кораблях несколько человек смыло за борт. Шторм утих только 9 ноября.

17 ноября 1944 г. USS North Carolina зашел на Улити для пополнения запасов. В лагуне атолла утром 20 ноября линкор потерял свой танкер USS Mississinewa, который на якорной стоянке утопили японские подлодки-«кайтены». На танкере погибло 63 человек экипажа. Одну из подлодок недалеко от входа в лагуну таранным ударом потопил эсминец USS Case, а другую атаковал глубинными бомбами самолет 45-й авиагруппы Корпуса морской пехоты. Эти лодки фактически были человеко-торпедами нового типа, названными японцами «кайтен» (яп. 回天, букв. «возврат к небесам»). Водитель торпеды направлял ее на цель, а в 45 метрах от нее специальное устройство выбрасывало водителя, давая ему шанс на спасение. «Кайтены», утопившие танкер, были из числа четырех, выпущенных с подводной лодки I-47.

22 ноября 1944 г. USS North Carolina в составе группы авианосца USS Essex вышел с Улити для нанесения удара по центральной части острова Лусон. 2 декабря 1944 г. USS North Carolina вернулся на Улити и приступил к подготовке поддержки вторжения на остров Миндоро. 10 декабря 1944 г. быстроходные авианосцы в сопровождении USS North Carolina, других новых линкоров и прочих кораблей вышли в море для нанесения предварительных ударов по аэродромам острова Лусон, с которых японская авиация могла воспрепятствовать вторжению на Миндоро.

К вечеру 18 декабря 1944 г. корабли 3-го Флота к востоку от острова Лусон попали в один из самых сильных тайфунов того года, когда скорость ветра достигала 50 узлов. USS North Carolina, несмотря на то, что шел по ветру, кренился с размахами в 10°, а иногда и до 30°. Его штормовые повреждения оказались ничтожными, но три эсминца опрокинулись и затонули. После пополнения запасов на Улити линкор прикрывал авианосцы, самолеты с которых наносили мощные удары по противнику на пространстве от острова Формоза (Тайвань) и побережья Китая до японского архипелага Рюйкю. При этом был не только нанесен большой ущерб береговым объектам, но и уничтожено значительное количество самолетов, кораблей и судов.

Эти операции проводились одновременно с высадкой крупного десанта на севере Лусона в заливе Лингайен. USS North Carolina, USS Washinghton и USS South Dakota (6-я дивизия контр-адмирала Кули) входили в прикрытие оперативной группы TG 38.3 контр-адмирала Шермана. Линкорам приходилось не только прикрывать авианосцы от воздушных и ставшими почти призрачными надводных атак, но также дозаправлять из собственных топливных запасов эсминцы. Во время одной из таких дозаправок 21 января 1945 г. в 100 милях к востоку от южного берега о. Формоза, когда USS North Carolina и USS Washinghton были связаны шлангами с парой эсминцев каждый и двигались в стороне от других кораблей своей оперативной группы на 16 узлах, «камикадзе» сумели повредить авианосцы USS Langley и USS Ticonderoga. Пришлось Шерману отходить в базу. 26 января 1945 года соединение вернулось на Улити. К этому времени с момента ввода в строй USS North Carolina прошёл 232 170 миль.

Основная статья: Операция на Иводзиме

10 февраля состоялся новый выход в море, теперь под командованием адмирала Спрюэнса в составе 5-го Флота для поддержки операции по захвату острова Иводзима. USS North Carolina вместе с USS Washinghton входили в прикрытие группы TG 58.4 контр-адмирала Рэндольфа (авианосцы USS Yorktown, USS Randolph, USS Langley, USS Cabot). В 110 милях от берега острова Хонсю 16 февраля 1945 г. с палуб авианосцев поднялись ударные эскадрильи, которые обрушили тонны бомб на сборочный завод военно-морской базы Йокосука, уничтожив сотни японских самолетов. На следующий день настала очередь Токио. Линкоры тоже не бездействовали. 19 февраля 1945 г. оба корабля 6-й дивизии вместе с флагманом Спрюэнса тяжелым крейсером USS Indianapolis и 2 легкими крейсерами присоединились к оперативному соединению TF 54 контр-адмирала Роджерса (6 старых линкоров, 5 крейсеров, 16 эсминцев) для артиллерийской поддержки десанта на Иводзиму. 22 февраля 1945 г. USS North Carolina открыл огонь главным калибром по береговым батареям и укреплениям противника на острове, куда высаживались морские пехотинцы.

1 марта 1945 г., после прикрытия рейда авианосцев на Токио, USS North Carolina вернулся на Улити для пополнения запасов и дозаправки. 14 марта соединение снова вышло в море, чтобы нанести удар по авиационному центру на острове Кюсю с целью еще больше ослабить противника перед грядущей высадкой на Окинаву. На этот раз 6-я дивизия линкоров в составе USS Washinghton (флаг контр-адмирала Кули), USS North Carolina и USS South Dakota (флаг командующего линкорами Тихоокеанского флота вице-адмирала Уиллиса Ли) входила в прикрытие авианосцев оперативной группы TG 58.3 контр-адмирала Шермана (USS Essex, USS Bunker Hill, USS Hancock, USS Cabot и USS Bataan). 19 марта 1945 г. в авианосец USS Franklin попали две полубронебойные бомбы, сброшенные с небольшой высоты одиночным самолетом, прорвавшимся к цели под прикрытием облаков. Корабль удалось спасти только благодаря доблести и мастерству его экипажа. Крейсер USS Pittsburgh на 14 узлах потащил поврежденный авианосец в Перл-Харбор. USS North Carolina своими зенитками прикрывал отвод USS Franklin из опасной зоны.

Основная статья: Операция на Окинаве

24 марта 1945 г. линкоры отделились для бомбардировки южной оконечности Окинавы. Выпустив по берегу 158 снарядов 406-мм, USS North Carolina снова вступил в ордер ПВО авианосцев, самолеты которых атаковали японские укрепления на острове. 1 апреля 1945 г. линкор оказывал прямую поддержку высадившимся частям 10-й Армии. Стрельба по берегу не помешала ему сбить 6 апреля трех «камикадзе». В ходе этого суматошного боя с самолетами 127-мм снаряд с соседнего линкора попал в основание директора №2 127-мм батареи левого борта USS North Carolina (район шп. 99) убив 3 и ранив 44 человек. Взрыв произошел примерно в метре под роликовым погоном башенки директора, сделав в основании пробоину диаметром 25 см и разорвав 16 кабелей, из-за чего директор вышел из строя.

2 апреля 1945 г. самолеты соединения нанесли несколько мощных ударов по японской эскадре во главе с линкором IJN Yamato. В результате многочисленных бомбовых и торпедных попаданий самый большой линкор в мире пошел на дно. Кроме него затонули крейсер и эсминец, а еще 3 эсминца, получившие тяжелые повреждения, были затоплены экипажами. Только четырем эсминцам удалось вернуться на базу в Сасебо. В тот же день USS North Carolina записал на свой счет еще один самолет, который упал в воду недалеко от авианосца USS Essex. Два самолета ему удалось сбить 17 апреля 1945 г., а еще один был уничтожен совместными усилиями с другими кораблями. Через день линкор выпустил 201 снаряд 406-мм по юго-восточному берегу Окинавы. Орудия и зенитки USS North Carolina не смолкали ни днем, ни ночью вплоть до 27 апреля 1945 г., когда он был отозван на Улити. 5 мая 1945 г. он посетил атолл Бикини, а 9-го прибыл в Перл-Харбор, где приступил к текущему ремонту и починке повреждений, которые закончил 28 июня 1945 г. 15 июня 1945 г. корабль стал флагманом 6-й дивизии линкоров контр-адмирала Т.Р. Кули, а командиром стал кэптен Б. X. Хэнлон.

Операции 3-го Флота в Японии

28 июня 1945 г. USS North Carolina оставил Перл-Харбор и 7 июля 1945 г. у Маршалловых островов имел рандеву с оперативной группой авианосца USS Randolph, направлявшейся к берегам самой Японии. 10 июля 1945 г. был нанесен неожиданный удар по Токио, а спустя четыре дня палубная авиация совершила 1391 самолето-вылет на Хоккайдо и северную часть Хонсю. 15 июля 1945 г. корабельные орудия впервые обрушились на острова японской метрополии, серьезно повредив металлургический завод в Камаси. Вторая артиллерийская бомбардировка в тот же день вывела из строя заводы «Нихон Стил Компани» и металлургические заводы «Ваниси» в Муроране, остров Хокайдо. USS North Carolina в это время прикрывал авианосцы, а шанс отличиться самому ему представился 19 июля, когда он принял участие в обстреле заводов в Хитачи, расположенных в 65 милях к северо-востоку от Токио. Вместе с USS North Carolina в обстреле принимали участие линкоры USS Wisconsin, USS Missouri, USS Alabama и британский HMS King George V. 28 июля 1945 г. соединение нанесло несколько ударов по району Куре-Кобе.

10 августа 1945 г. с USS North Carolina катапультировали в воздух два бортовых гидросамолета, чтобы подобрать в Токийской бухте сбитого летчика с авианосца USS Essex. В сопровождении разведывательного самолета с крейсера USS Pasadena и 8 истребителей с USS Essex гидросамолеты около полудня достигли восточного берега бухты Мацу Кайван. Несмотря на высокие волны и сильный ветер лейтенант Якобе посадил свой самолет и подрулил как можно ближе к берегу. Но сбитый летчик лейтенант Кумбс не мог доплыть на волнении к самолету. Якобе, пытаясь добросить линь, вылез на поплавок, но был сбит в воду большой волной. Неуправляемый самолет ветром потащило через Токийскую бухту прямо под огонь береговых батарей в Оминато. Подобрать обоих летчиков удалось второму самолету с USS North Carolina, которым управлял лейтенант Оливер. Несмотря на перегрузку и неспокойное море Оливер смог взлететь под огнем японцев и благополучно доставить спасенных на линкор. А через несколько часов было получено известие, что японское правительство готово капитулировать.

Утром 15 августа 1945 г. был получен приказ о прекращении военных действий против Японии и поднятые для удара по Токио самолеты пришлось отзывать на авианосцы. В следующие дни с USS North Carolina на другие корабли для службы в составе оккупационных сил Токио передали несколько подразделений морских пехотинцев, офицеров и матросов. Его оперативная группа продолжала нести патрулирование над центральной частью Хонсю, пока первые части оккупационных сил транспортными самолетами перевозились с Окинавы на аэродром Ацуги. Линкор патрулировал в районе к югу от Сикоку до 2 сентября 1945 г., когда на борту USS Missouri был подписан акт о капитуляции Японии. USS North Carolina простоял на якоре в Токийской бухте до 5-го, чтобы дождаться возвращения членов своего экипажа, несших службу в Токио, а на следующий день ушел домой.

Послевоенное время

20 сентября 1945 г. USS North Carolina входил в Перл-Харбор, имея на борту принятых на Окинаве ветеранов, а через 5 дней линкор ушел к Панамскому каналу в составе оперативной группы авианосца USS Enterprise. 8 октября 1945 г., когда группа прибыла в Бальбоа, командующий 6-й дивизией линкоров контр-адмирал Кули перенес флаг с USS North Carolina на однотипный USS Washinghton. Линкор прошел через канал 11-го, а 17-го вошел в гавань Бостона. 15 ноября 1945 г. 6-я дивизия была переформирована в 4-ю дивизию линкоров линейно-крейсерских сил Атлантического флота, а 27-го USS North Carolina перешел в Нью-Йорк, где должен был начать плановый ремонт на военной верфи Нью-Йорка.

6 июня 1946 года USS North Carolina вышел из Нью-порта на учения у побережья Новой Англии, а затем проследовал в Аннаполис, чтобы принять на борт мидшипменов академии для практического плавания по Карибскому морю и к Панамскому каналу. Доставив будущих офицеров флота обратно, линкор 1 октября 1946 года вышел на нью-йоркскую верфь, где его надлежало подготовить к выводу из строя. Официально корабль разукомплектовали 27 июня 1947 года и поставили в резерв в Байонне, штат Нью-Джерси.

Мемориал

Тринадцать лет USS North Carolina простоял в резерве, пока 1 июня 1960 года его не исключили из списков флота. Губернатор штата Северная Каролина Ходжес загорелся идеей превращения линкора в мемориал и 11 ноября 1960 г. назначил комитет для претворения этой идеи в жизнь. 4 мая 1961 года уже следующий губернатор Терри Сэнфорд сформировал «Комиссию линкора USS North Carolina» и встретился по вопросу передачи корабля в собственность штата с начальником военно-морских операций адмиралом Бурком.

Церемония передачи корабля, проданного штату всего за 250 000 долларов, состоялась 6 сентября 1961 года на базе Байонне, а спустя 10 дней два мореходных буксира потащили первенца последнего поколения американских линкоров в последний поход в Уилмингтон, штат Северная Каролина. 1 октября 1961 года линкор USS North Carolina, ветеран тихоокеанской кампании, отдал якорь в устье реки Кэйп-Фир. Сильный дождь и туман задержали продвижение корабля вверх по реке на сутки. Проводка огромного линкора по изобиловавшей мелями реке да еще и при отсутствии ограждающих фарватер буев стала возможной только благодаря мастерству лоцмана кэптена Б. Бьюрриса. Но у самого места вечной стоянки нос разворачиваемого буксирами корабля сел на мель. В течение получаса одиннадцать буксиров и бульдозер пытались его освободить. Наконец, когда нос привсплыл, буксиры последним толчком загнали корабль на место его последней стоянки.

USS North Carolina, первый из вошедших в строй американских линкоров последнего поколения, стал настоящим ветераном войны на Тихом океане, участвовавшим почти во всех операциях, начиная с высадки на острове Гуадалканал 7 августа 1942 года и заканчивая подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии на борту линкора «Миссури» в Токийской бухте 2 сентября 1945 года. В течение 40 месяцев непрерывной боевой службы он оставил за кормой 307.000 миль, принял участие в девяти операциях по обстрелу берега, сбил 24 самолета противника и шесть раз японской пропагандистской радиостанцией «Токийская Роза» был объявлен потопленным.

Мемориал был открыт 29 апреля 1962 года. Власти штата выделили под него парк площадью 60 акров. Около тысячи зрительских мест расположены в носовой части верхней палубы. Офицерская кают-компания на главной палубе стала музеем, который открыт для публики ежедневно. Из репродукторов разносятся звуки взрывов, выстрелов и рев самолетных моторов, разыгрываются сцены из боевой жизни, через которые ему пришлось пройти в годы войны на Тихом океане. Имитируются даже выстрелы из его гигантских орудий, которые под страшный грохот десятка стереоусилителей изрыгают клубы дыма.

Командиры

Награды

| Награды USS North Carolina, полученные за боевые действия | |||

|---|---|---|---|

| Планка | Название | Планка | Название |

| Медаль «За защиту Америки» c планкой «А»[17] (American Defense Service Medal) |

Медаль «За Американскую кампанию» | ||

| Медаль «За Азиатско-тихоокеанскую кампанию» c 15 звёздами (Asiatic-Pacific Campaign Medal w/ 15 stars) | Медаль Победы во Второй мировой войне (WWII Victory Medal) | ||

| Медаль «За оккупационную службу» | Благодарность президента Филиппинской республики | ||

| Филиппинская Медаль Независимости (Philippine Independence Medal) | Медаль за освобождение Филиппин (Philippine Liberation Ribbon) с 1 звездой | ||

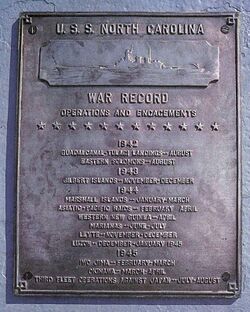

Линкор получил 15 боевых звёзд за участие в боевых операциях:

Корабли в искусстве

Линейный корабль USS North Carolina представлен в игре «Мир Кораблей» акционным исследуемым North Carolina и премиумным North Carolina CLR линкорами VIII уровня американской ветки. Игровые корабли условно соответствуют прототипу, USS North Carolina, с конца 1942 по март 1945 года.

См.также

406-мм/45 орудие Mark 1

406-мм/50 орудие Mark 2

406-мм/45 орудие Mark 5, 8

406-мм/45 орудие Mark 6

406-мм/50 орудие Mark 7

Линейные корабли типа Colorado

Линейные корабли типа South Dakota (недостроены)

Линейные крейсера типа Lexington (недостроены)

Линейные корабли типа North Carolina

Линейные корабли типа South Dakota

Линейные корабли типа Iowa

Линейные корабли типа Montana

ВМС США

- Корабельное вооружение

- Морские сражения

- Военно-морские награды

- Словарь морских терминов

- ↑ General Board of the United States Navy - Генеральный совет ВМС США был консультативным органом военно-морских сил Соединенных Штатов, чем-то похожим на военно-морской генеральный штаб. Генеральный совет был учрежден 13 марта 1900 года министром военно-морских сил Джоном Дэвисом Лонгом. Генеральный совет состоял из старших адмиралов, большинство из которых были близки к завершению своей карьеры, и на которых можно было положиться в том, что они «...самоотверженно и объективно обсуждали вопросы, начиная от стратегии и заканчивая характеристиками корабля...». Распущен в 1951 году.

- ↑ Bureau of Construction and Repair (BuC&R, C&R) - «Бюро строительства и ремонта» было частью Военно-морского флота Соединенных Штатов, которое с 1862 по 1940 год отвечало за надзор за проектированием, постройкой, переоборудованием, закупкой, техническим обслуживанием и ремонтом кораблей и других плавсредств для Военно-морского флота. Бюро также управляло верфями, ремонтными мастерскими, лабораториями и береговыми станциями. 20 июня 1940 года Конгресс принял закон, который объединил функции Бюро с функциями Bureau of Engineering (BuEng) - «Инженерного бюро», создав Bureau of Ships (BuShips) - «Корабельное бюро».

- ↑ HTS - high-tensile steel - сталь высокого сопротивления.

- ↑ STS - англ. Special treatment steel - «сталь специальной обработки». Американская конструкционная сталь, близкая по свойствам к гомогенной броне. По американской классификации при толщине свыше 102 мм обозначалась как броня «класса B» и применялась для бронирования палуб, переборок, надстроек и т.д.

- ↑ BuOrd - Главное управление вооружения ВМС США (англ. Bureau of Ordnance, BuOrd, буквальный перевод «Бюро боеприпасов») - подразделение Военно-морского министерства США, отвечавшее за разработку, приобретение, хранение и снабжение всех видов морских вооружений. Существовало в период с 1862 по 1959 год, когда было реорганизовано в управление вооружения ВМС (англ. Bureau of Naval Weapons, BuWeps).

- ↑ Dunnite, также известный как Explosive D или пикрат аммония - взрывчатое вещество, разработанное в 1906 году майором армии США Беверли У. Данном. Пикрат аммония - это соль, образующаяся при взаимодействии пикриновой кислоты и аммиака. По химическому составу близок к более стабильному взрывчатому веществу тринитротолуолу (TNT, тротил, тол). По взрывчатым характеристикам незначительно уступает TNT (тротиловый эквивалент 0,95), но имеет меньшую чувствительность.

- ↑ Изначально разработанные для 406-мм/45 орудия Mark 5 модернизированных линкоров типа Colorado.

- ↑ Вместо взрывчатого вещества снаряжались песком или иным наполнителем для сохранения исходного веса снаряда.