Тяжелые крейсера типа Admiral Hipper

Общие сведения

Немецкие тяжелые крейсера типа Admiral Hipper были спроектированы скорее в угоду политических требований руководства Третьего Рейха, чем требованиями военно-морской стратегии. Приняв для себя характеристики строившихся в других странах кораблей, характеристики которых ограничивались Вашингтонским договором 1922 года, немецкие конструкторы попали в тоже незавидное положение - уместить восемь-девять 203-мм стволов, энергетику, обеспечивающую скорость 32-33 узла, защиту против своих же пушек в водоизмещение 10 000 тонн. В итоге, корабли типа Admiral Hipper стали самыми крупными европейскими тяжелыми крейсерами, и являлись скорее сборищем компромиссов, чем сбалансированным решением - они не имели ни сильнейшей артиллерии, ни максимальной в классе защиты, и не превосходили одноклассников в скорости...... В итоге, последний действующий корабль серии, Prinz Eugen, как и все крупные корабли Кригсмарине в 1944-45 гг., использовался как канонерка, поддерживая балтийский фланг Вермахта ...

История создания

Предшественники

Официально Германия, скованная Версальским соглашением, не принимала никакого участия во всех «крейсерских гонках», порожденных Вашингтонским договором 1922 года. Но именно она нанесла но новому классу тяжелых крейсеров, может быть, самый сокрушительный удар. «Карманные линкоры», вошедшие в строй одновременно с первыми из «вашингтонских» крейсеров, настолько превосходили их в бою, что послужили одной из причин появления более сбалансированных проектов второго поколения «вашингтонцев». Корабли типа Deutschland с их шестью 280-мм орудиями не могли сделать со своими противниками только одного - догнать их, развивая максимум 27-28 узлов. Но этого и не требовалось от кораблей страны, поставившей во главу своей военно-морской доктрины рейдерские действия отдельных сильных единиц.

Cтоль удачное решение должно было получить дальнейшее развитие, однако, еще до прихода к власти Гитлера, немецкие морское командование мечтало о «большом флоте». А очередной Флот Открытого моря не мог обойтись без всех типов боевых кораблей, в том числе и ставших почти обязательными тяжелых крейсеров. Дизельные «карманники» же не вписывались в боевые порядки будущих эскадр, не обладая достаточной скоростью для разведки и прикрытия своих легких сил, а их огромная дальность оставалась бы невостребованной.

Первоначально отмена Версальских ограничений казалась маловероятной и аппетиты не простирались далее проектов все тех же 6-дюймовых кораблей. Однако после 1933 года немецкий Морской Штаб и адмирал Редер, более решительно обратились к идее тяжелого крейсера.

Проектирование

В самом начале 1934 года в Морском Штабе были выработаны предварительные проектные требования к новому кораблю. Предполагалось, что он сможет сражаться в бою со всеми вероятными противниками (в т.ч. и с наиболее удачным Algérie, находящимся в постройке), но будет иметь скорость, позволяющую уйти от также находившихся на стапелях французских линейных крейсеров Dunkerque и Strasbourg, которые должны были стать охотниками за «карманными линкорами» и недостаточно быстрыми тяжелыми крейсерами. Кроме того, новый немецкий корабль предназначался и для рейдерских действий в океане.

Немецкие инженеры встали перед той же проблемой, что и их коллеги в других странах несколько лет назад. Восемь 203-мм орудий, скорость в 32 узла и запас топлива на 12 000 миль 15-узловым ходом надо было вместить все в те же 9000-10000 т. Задача оказалась более чем сложной, поскольку традиционно предпочитавшие хорошо защищенные корабли, немцы хотели иметь броню, как минимум эквивалентную 120-мм поясу и 80-мм палубе французского Algérie.

Вскоре стало ясно, что какими-то боевыми элементами придется поступиться. Первоначально попробовали снизить калибр орудий. Однако, установка 12 150-мм пушек вместо 8 203-мм давала экономию веса в 550 т и, главное, тяжелый крейсер сразу же переставал быть «тяжелым», не говоря о снижении бронепробиваемости главного калибра. 190-мм калибр экономил 100 т водоизмещения. Оба калибра (190-мм и 203-мм) полностью запрещались по условиям Версальского договора. В итоге, вернулись к 203-мм орудиям.

После этого темп разработки заметно ускорился, хотя при тщательном подходе немецкие конструкторы все более и более убеждались в невозможности совместить желаемые защиту, скорость и вооружение в пределах 10 000 тонн. Хотя формально Германия не участвовала в Вашингтонской конференции и могла с легкостью превысить 10-тысячный предел, только что пришедший к власти Гитлер хотел выглядеть респектабельным, и в его планы одно время входило даже присоединение Германии к международным морским соглашениям, Вашингтонскому и Лондонскому, но только в качестве полноправного члена. В силу столь сложной совокупности обстоятельств официально проект оставался «10 000-тонным» и первоначально этот предел превышать не предполагалось.

Летом того же 1934 года последовательно появились эскизные проекты крейсера в 10 160 т с умеренной скоростью 32 узла, быстро превратившийся в корабль водоизмещением 10 700 т. Хотя на бронирование выделялось свыше 20% веса (2140 т), удалось предусмотреть только 85-мм пояс, барбеты и траверзы, а также 30-мм палубу. На ПТЗ запаса уже не оставалось. В общем, проект был воспринят благоприятно, хотя защиту его нельзя признать удовлетворительной: она не только значительно уступала бронированию французского Algérie и итальянских типа Zara, но и являлась примерно эквивалентной защите большинства новых легких крейсеров. Адмирал Редер потребовал увеличения зашиты, установки скосов бронепалубы и др.

Тем же летом 1934 года решался вопрос о типе энергетической установки. Удачно выбранные для «карманных линкоров» дизели, обеспечившие им огромную дальность плавания, не вполне подходили в качестве единственных машин для крейсеров, прежде всего из-за вибрации на скоростях 24-27 узлов. Поэтому для более скоростных крейсеров предлагалось промежуточное решение: дизельная установка для экономического хода и традиционные паровые турбины - для полного хода в бою. Однако и Редер, и руководители конструкторского бюро предпочли принципиально другой вариант: чисто паротурбинную установку с высокими параметрами пара, хотя и из совершенно разных соображений. Высшие офицеры флота прежде всего думали о тактических неудобствах совместного использования чисто дизельных и чисто турбинных единиц, а также кораблей со смешанной энергетикой[1].

Конструкторы думали об экономии веса и упрощении конструкции, и паротурбинная установка обеспечивала меньшую длину валопроводов, меньшую вибрацию и шум, возможность форсировки (до трети мощности от проектной, вместо 10-15% для дизелей), большую живучесть и надежность самой механической установки (теоретически турбины могли работать в полузатопленных отделениях). Немаловажными соображениями была относительная простота обучения персонала и меньшая численность машинных команд на турбинных кораблях.

Главным недостатком паротурбинной установки являлась относительно небольшая дальность, которую она могла обеспечить тяжелым крейсерам. Была сделана главная ошибка при проектировании тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper, препятствовавшая их участию в индивидуальных океанских действиях. К недостаткам теоретическим добавились и неожиданные трудности с практической реализацией идеи высоких параметров пара. Надежность высокопроизводительных котлов еще не была проверена в условиях многолетней практической эксплуатации на боевых кораблях.

Между тем доработка общего проекта продолжалась. В конце 1934 года Редер утвердил окончательные характеристики «крейсера в 10 000 т», прекрасно сознавая, что это водоизмещение будет значительно превышено[2]. Теперь предстояло воплотить эскиз в детальные чертежи. 30 октября 1934 года фирме «Deutsche Werke» в Киле был выдан официальный заказ на головной корабль серии, крейсер «H» - Ersatz-Hamburg. Одновременно верфь «Blohm und Voss» в Гамбурге получила заказ на вторую единицу, крейсер «G» - Ersatz-Berlin. Началась разработка рабочих чертежей, хотя с ней не спешили: Германия официально все еще находилась под действием Версальских ограничений. Вся подготовка к постройке осуществлялась под руководством старшего кораблестроителя ВМС Германа Буркхарда.

16 марта 1935 года Гитлер объявил о денонсации мирного договора, завершившего Первую Мировую войну. В попытке ввести немецкие вооружения на море в рамки хотя бы каких-нибудь «законных» ограничений Британия быстро заключила сепаратное англо-германское соглашение, по которому Германия имела право довести свои морские силы до 35% (по водоизмещению) от английских в каждой из категорий боевых кораблей. Этим молчаливо признавалось право Германии построить крейсера с 203-мм пушками в пределах 51 000 т. Еще до его официального подписания в апреле 1935 года началась ускоренная разработка детального проекта. В конце того же года флот заказал третью единицу - крейсер «J». При формальном водоизмещении 10 000 т в пределах, отпущенных англо-германским соглашением, можно было заложить еще два крейсера.

В 1936 году Англия, США, Япония, Франция и Италия собрались на вторую Лондонскую морскую конференцию, на которую первоначально пригласили и Германию. Но Франция отказалась сидеть за одним столом с нарушителями Версальского договора, и Гитлеру так и не удалось полностью включить Германию в мировую систему, хотя определенные усилия в этом направлении прилагались. Так, в июне 1936 года произошло утверждение начала постройки еще двух больших крейсеров, аналогичных первой тройке, но вооруженных двенадцатью 150-мм пушками. Тем самым демонстрировалась «добрая воля» в ограничении числа немецких тяжелых крейсеров. В июле того же года последовал заказ как на сами корабли, так и на башни и орудия к ним. Особым требованием предлагалось спроектировать основания башен таким образом, чтобы они имели тот же диаметр, что и двухорудийные 203-мм установки тяжелых крейсеров[3]. И Гитлер, и Редер не сомневались в замене трехорудийных 150-мм башен на двухорудийные 8-дюймовые. В 1937 году, еще до закладки «легкой» пары - «K» и «L», - их решили строить сразу в качестве тяжелых крейсеров, хотя разработка новых трехорудийных 150-мм орудий и установок продолжалась до 1941 года.

Имена кораблей

Крейсера нового класса получили в основном «не морские» имена. Только головной был назван в честь командира отряда немецких линейных крейсеров при Доггер-Банке и Ютланде и последнего командующего Флотом Открытого моря адмирала фон Хиппера.

Три других имели названия в честь немецких сухопутных полководцев, хотя имена Блюхера, Зейдлица и Лютцова традиционно использовались в немецком флоте. Предыдущее поколение носителей этих имен принадлежало к числу самых боевых немецких кораблей: броненосный крейсер SMS Blücher погиб в бою при Доггер-Банке, SMS Lützow затонул после Ютландского сражения, в котором едва не пошел ко дну и SMS Seydlitz. Особняком стоит имя третьего корабля серии. Принц Ойген известен нам как известный австрийский полководец Евгений Савойский. Название присвоили из политических соображений: тем самым подчеркивалось, что вошедшая в состав Третьего рейха Австрия является полноправным членом «империи немцев». Первоначально предполагалось назвать этот крейсер Tegethoff в честь командующего австрийским флотом в бою у острова Лисса в 1866 году, однако, поскольку победа эта имело место над итальянцами, ставшими главным союзником Германии, предпочли более нейтральную фигуру герцога Савойского, который к тому же являлся не только австрийским, но и итальянским национальным героем, а во флоте Италии уже имелся крейсер Eugenio di Savoia.

Постройка

Реально закладка первых единиц серии состоялась практически сразу после денонсации Версальского договора. 6 июля 1935 года на верфи «Blohm und Voss» в Гамбурге был официально заложен Admiral Hipper, а через месяц фирма «Deutsche Werke» начала постройку Blücher. В апреле следующего года на верфи Круппа «GermaniaWerft» состоялась закладка Prinz Eugen.

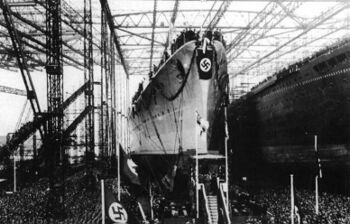

Официальная закладка головного Admiral Hipper на верфи «Blohm und Voss» состоялась 6 июля 1935 года. Стапельный период постройки занял полтора года; 6 февраля 1937 года корпус сошёл на воду после того, как традиционную бутылку шампанского разбила супруга командующего флотом адмирала Редера. Её супруг, входивший в состав штаба адмирала Хиппера во время Первой Мировой войны, произнес торжественную речь. Бурная милитаризация Германии, когда все военные отрасли конкурентно требовали средств, материалов и рабочей силы, сказалась на сроках ввода в строй, которые постоянно откладывались. Первоначально предполагалось принять два первых крейсера во второй половине 1938 года, но уже в сентябре 1937-го срок вступления в строй Admiral Hipper перенесли на начало 1939 года, потом их отсрочили еще на два месяца, а настоящей боевой готовности корабли достигли спустя еще много времени. Заводские испытания прошли во второй половине марта, вслед за чем последовали неизбежные мелкие переделки и доработки. 17 апреля состоялись приемные испытания в море, а 29 апреля новый крейсер официально вошёл в состав флота.

Первые элементы корпуса второй единицы серии, Blücher, были установлены на слипе №2 завода «Deutsche Werke» в Киле 27 августа 1935 года. До его спуска на воду прошло еще больше времени, чем в случае головного: стапельный период составил почти 2 года. Спуск состоялся 8 июня 1937 года; «крестной матерью» стала вдова последнего командира броненосного крейсера SMS Blücher, погибшего вместе со своим кораблем в бою при Доггер-Банке. В церемонии также участвовал адмирал Редер, считавший своим долгом лично принимать каждый крупный корабль своего детища - будущего «большого флота». На том же совещании в сентябре 1937 года, когда отсрочили ввод в строй Admiral Hipper, перенесли соответствующую дату и для Blücher на август 1939-го. Но, как и в случае с головным, и новый срок в точности выдержать не удалось. 6 сентября 1939 года крейсер вышел на первые ходовые испытания, а 18-го числа того же месяца он вышел в море с приемочной комиссией на борту. Представители флота оказались вполне удовлетворенными результатами и спустя 2 дня подписали акт приемки. Blücher вошел в строй условиях уже начавшейся Второй Мировой войны.

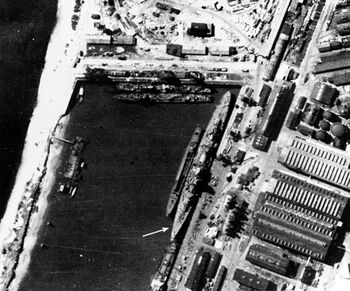

С каждой последующей единицей сроки постройки не уменьшались, как это обычно бывает, но увеличивались: сказывалась предвоенная обстановка. Заложенный 23 апреля 1936 года Prinz Eugen сошел на воду 22 августа 1938-го в присутствии А.Гитлера и других высших чинов Третьего рейха. Почетным гостем на церемонии стала чета Хорти. Регент Венгрии, бывший вице-адмирал австро-венгерского флота Н.Хорти, в течение 3 месяцев до марта 1918 года командовал линкором SMS Prinz Eugen, после чего получил под свое командование весь флот монархии. Его супруга выполнила почетную роль крестницы корабля. За спуском последовали торжественные масштабные мероприятия военно-морского смотра в рамках Кильской недели. Срок готовности Prinz Eugen также несколько раз переносился, сначала с мая 1939 года на середину декабря того же года. Затем в связи с начавшейся войной срок перенесли на июль следующего, 1940 года. Но здесь в процесс вмешались англичане. Состоявшийся 1 июля ночной налет авиации на Киль привел к повреждениям уже почти готового крейсера. Хотя повреждения оказались незначительными, приемка состоялась только месяц спустя, 1 августа.

Два дополнительных корабля модифицированного проекта, Seydlitz и Lützow, заказали фирме «Deschimag A.G.» в Бремене, где они и были заложены соответственно в декабре 1936-го и в августе 1937 года. 19 января 1939 года состоялся спуск на воду Seydlitz, в котором приняли участие адмирал Фёрстер, бывший артиллерийский офицер линейного крейсера SMS Seydlitz, и вдова его командира, капитана цур зее фон Эдиги. На 7 декабря 1939 года степень готовности крейсера достигла 95%, когда СССР высказал пожелание присоединить его к Lützow, договоренности о покупке которого уже удалось достигнуть. Немцы вовсе не горели желанием усиливать будущего противника практически готовым новейшим кораблем, и предложение было отклонено. Однако исключительно по принципу: «ни себе ни людям».

Последний корабль серии, Lützow, сошел со стапеля 1 июля 1939 года с традиционным шампанским - от вдовы командира линейного крейсера SMS Lützow Хардера. Крейсер отличался от своих собратьев тем, что «атлантический форштевень» получил еще до спуска, в качестве планового элемента конструкции.

К этому времени мировой конфликт вышел из стадии «странной войны» и идею постройки «большого флота» пришлось похоронить. Тяжелые крейсера, как один из элементов такого флота, окончательно пеотеряли приоритет. Постройка Seydlitz и Lützow сначала замедлилась, а затем и вовсе приостановилась. Серию так и не удалось завершить - индивидуальные причины описаны ниже, в истории каждого из кораблей.

| Название | Герб | Обозначение[4] | Фирма-строитель | Построечный номер |

Заказан | Заложен | Спущен на воду |

Сдан флоту |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Admiral Hipper |  |

«Н»-Ersatz-Hamburg | «Deutsche Werke», Киль | 501 | 30.10.1934 | 06.07.1935 | 06.02.1937 | 29.04.1939 |

| Blücher |  |

«G»-Ersatz-Berlin | «Blohm und Voss», Гамбург | 246 | 30.10.1934 | 27.08.1935 | 08.06.1937 | 20.09.1939 |

| Prinz Eugen |  |

«J» | «Krupp-GermaniaWerft», Киль | 564 | 16.11.1935 | 23.04.1936 | 22.08.1938 | 01.08.1940 |

| Seydlitz |  |

«К» | «Deschimag A.G.», Бремен | 940 | 18.07.1936 | 29.12.1936 | 19.01.1939 | недостроен |

| Lützow |  |

«L» | «Deschimag A.G.», Бремен | 941 | 18.07.1936 | 02.08.1937 | 01.07.1939 | недостроен |

Описание конструкции

Корпус

Длинный, почти 200-метровый гладкопалубный корпус набирался по продольной схеме, с использованием судостроительной стали повышенной прочности St-52 для основных частей конструкции и включением броневых листов в качестве элементов прочности. Для менее ответственных конструкций и надстроек использовалась обычная кораблестроительная сталь марки St-40.

Килевая балка (вертикальный киль) имел высоту около 1,5 м. Основу продольной прочности составляли 14 стрингеров, по 7 с каждого борта. Крейсер имел двойное дно, фактически переходившее в конструкцию двойного борта, прикрывавшую снаружи броневой пояс по всей его высоте. Средний стрингер продолжался дальше вверх от обшивки внутреннего дна, переходя в противоторпедную переборку из высокоэластичной броневой стали толщиной 20 мм. Структура двойного дна и двойного борта простиралась примерно на 72% длины крейсера. Количество отверстий в борту было сведено к минимуму.

Наружная обшивка крепилась исключительно за счет сварных соединений, кроме зон, где ее роль играли броневые листы, которые приклепывались к остальным частям обшивки при помощи накладок. По преимуществу сварными были и 13 главных поперечных переборок[5], доходивших до верхней палубы и деливших крейсер на 14 полностью изолированных отсеков, пронумерованных с кормы до носа римскими цифрами от I до XIV.

| Главные размерения немецких тяжелых крейсеров | ||||

|---|---|---|---|---|

| Крейсер | Admiral Hipper | Blücher | Prinz Eugen | Seydlitz Lützow |

| Длина по ВЛ, м Длина максимальная, м Ширина, м Глубина интрюма, м Осадка проектная, м Осадка в грузу, м |

194,2(194,6*) 202,8 (205,9*) 21,3 12,45 5,83 7,74 |

194,2(194,6*) 202,8 (205,9*) 21,3 12,45 5,83 7,74 |

199,5 207,7 (212,5*) 21,9 12,45 6,37 7,95 |

199,5 207,7 (212,5*) 21,9 12,45 6,57 7,94 |

| Водоизмещение, т | ||||

| Проектное Стандартное Полное С макс, нагрузкой |

14050 14250 18210 18600 |

13900 14470 18500 18700 |

14270 16280** 18960 19050 |

16240** |

| * Длина после модернизации корпуса (с «атлантическим» форштевнем). ** С некоторыми переменными грузами (вода в котлах, часть смазочного масла и т.п.). | ||||

В принципе, для всех единиц серии использовались одинаковые построечные спецификации (Bauvorschift), однако первая пара (Admiral Hipper и Blücher), имели меньшую общую длину корпуса - 205,9 м вместо 212,5 м у остальных.

Корпус являлся очень полным из-за большого разнесения башен главного калибра, что отрицательно сказалось на ходовых качествах, но получивших хоть какую-то защиту погребов от подводных взрывов. По бокам от обшивки корпуса на протяжении большой части его длины имелись були.

Сверху вниз корпус перекрывали 3 палубы (верхняя, батарейная и палуба твиндека, она же броневая) и 4 платформы.

В отсеках двух самых нижних платформ - трюма и двойного дна - в основном располагались нефтяные цистерны и емкости для смазочных материалов, а также помещения гирокомпаса и поста живучести. Следующая вверх нижняя платформа, служила для размещения жизненно важных объектов крейсера: снарядных погребов главного калибра (отсеки II и X), турбин (отсеки III и V), котлов (отсеки VI, VII и VIII), а также противопожарного оборудования, центр управления которым находился в специально выделенном отсеке X. Верхнюю платформу, имевшуюся в корме (отсеки I и II) и в носу (отсеки IX и XI), почти полностью занимали зарядные погреба главного калибра. В носовых отсеках помещались также нижний центральный пост, радиорубка и электрощитовые. В отсеке VII находилась пассивная система стабилизации качки по типу цистерн Фрама. В двух цистернах, по одной с каждого борта, соединявшихся широкой трубой на уровне палубы трюма, имелось около 200 т жидкости (обычно воды), переливанием которой управляла специальная гидросистема[6].

На броневой палубе располагались практически все помещения для матросов, в том числе кубрики и столовые. Их площадь сильно ограничивалась дымоходами и барбетами башен главного калибра. По стандартам других стран, особенно американским, помещения для команды на кораблях типа Admiral Hipper были слишком тесными и неудобными. Так как экипаж был весьма многочисленным, а постоянное нахождение на кораблях сверхкомплектного персонала зачастую приводило к тому, что он был вынужден размещаться на боевых постах и во время отдыха.

Верхняя палуба имела значительное возвышение к форштевню. В большей части она выполнялась из броневой стали, а сверху покрывалась толстой обшивкой из тиковых брусьев (на полубаке - 8,5 см, в остальных частях - 5,5 см).

Тяжелые крейсера получили башенноподобную многоуровневую переднюю надстройку, очень сильно напоминавшую аналогичные «сооружения» на строившихся немецких линкорах (типов Scharnhorst/Bismarck). В совокупности с одинаковой формой корпуса и единственной массивной дымовой трубой тяжелые корабли типа Admiral Hipper имели очень похожий внешний вид и удачно «маскировались» под более мощные боевые единицы, что по мнению адмиралов Кригсмарине могло сбить с толку противника[7].

В нижней надстройке, простиравшейся от 1-го до 4-го барбета, львиная доля пространства приходилась на дымоходы, ангары и вспомогательные помещения для авиаоборудования. Спереди находился медицинский блок, сзади шли каюты командного состава. Еще далее в корму, сразу за барбетом кормовой возвышенной башни, помешалась обширная кают-компания, где одновременно могли обедать до 60 офицеров.

Второй уровень надстройки в корме целиком выделялся блоку помещений командира корабля. Адмиральские помещения располагались в той же надстройке по правому борту. В носовой надстройки на том же уровне находились каюты командного состава корабля[8].

Нижний уровень носовой надстройки включал каюты для вахтенных офицеров, штурманскую рубку с каютами первого и второго штурманов. Над этой рубкой находился пост гидроакустики и боевой информационный центр (БИЦ). Еще выше размешался рулевой мостик, представлявший собой большую открытую платформу с ветровым щитом в носовой части. С обоих бортов платформа оборудовалась узкими и длинными раскладными крыльями.

В боевых условиях крейсер должен был управляться из броневой боевой рубки, но в остальное время рулевой пост располагался в находящемся над передней частью боевой рубки маленьком и тесном помещении, но закрытым от непогоды. Вместо обычного рулевого колеса немцы использовали 2 кнопки, соответствовавшие перекладке руля вправо и влево. Тут находился перископ, позволявший вахтенному офицеру со своего места рассматривать карту, находившуюся на штурманском столе ниже «этажом». В тесной рулевой рубке имелись гирокомпас и магнитный компас, аппаратура внутрикорабельной связи. Более совершенное и обширное оборудование находилось в броневой рубке, откуда крейсер управлялся в бою.

Высокая башенноподобная структура носовой надстройки включала боевые адмиральские помещения, сигнальные посты и посты управления системами вооружения. Метеоролог получил просторную рубку метеорологического поста и вполне приличную каюту рядом с ней.

Отличия крейсера «L»

Третий крейсер несколько отличался по внутреннему расположению от предшественников. Каждый из отсеков машинно-котельной установки (МКУ) удлинили на 0,8-1,3 м, чтобы несколько сгладить выявившуюся к тому времени чрезвычайную тесноту этих помещений. Также был удлинен ангар, в каждом из крыльев которого теперь располагалось по два самолета вместо одного. Для подобного расширения пришлось изменить расположение катапульты, которая уже не помещалась между ангаром и грот-мачтой. Ее сместили в нос от ангара вместе с кранами для гидросамолетов. В результате такой «рокировки» пришлось значительно изменить и расположение внутренних помещений носовой надстройки.

Бронирование

Для поздних представителей класса тяжелых крейсеров[9] характерна обычная «линкорная» схема бронирования, с единым поясом, прикрывавшим все пространство между крайними башнями, включая погреба и энергетическую установку, и закрытым с носа и кормы броневыми траверзами, а сверху - броневой палубой. Так бронировались все итальянские «вашингтонские» крейсера, такой же вариант защиты приняли французы на Algérie, а советские конструкторы - на крейсерах типов «Киров»/«Максим Горький»/«Чапаев».

Аналогичное решение использовалось и в схеме бронирования немецких крейсеров, но с весьма существенными отличиями. Немецкие конструкторы предпочли старую, времен Первой Мировой войны, «англо-германскую» схему бронирования, попытавшись на крейсерах даже увеличить ее площадь (по сравнению с линкорами), прикрыв нос и корму. Другое отличие заключалось в расположении броневой палубы. На прочих крейсерах она выполнялась плоской и проходила по верхней кромке пояса. После долгих дебатов на тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper решили применить столь традиционную для начала XX века палубу со скосами, спускавшимися к нижней кромке броневого пояса и создававшим дополнительную преграду для снарядов, попадающих в борт.

Основу схемы бронирования составлял 80-мм броневой пояс, простиравшийся от шп.26 до шп.164 и имевший наклон 12,5° верхней кромкой во внешнюю сторону, увеличивавший сопротивление на 10-20% (в зависимости от дистанции). Высота пояса составляла от 2,75 до 3,85 м, из которых при пустом корпусе только 0,75 м находилось под водой. После приема полного запаса топлива погружение пояса значительно увеличивалось (до 1,7 м), однако, и это не гарантировало от попаданий ниже пояса («Новогодний бой» Admiral Hipper). Пояс несколько заходил за крайние башни и перекрывался по концам 80-мм броневыми траверзами, перпендикулярными к диаметральной плоскости. Далее в нос и в корму шли более тонкие плиты: в корме пояс имел практически такую же высоту, но толщину 70 мм, обеспечивая защиту рулевых механизмов и валопроводов. Он заканчивался на 6-м шпангоуте 70-мм траверзной переборкой. В носовой оконечности высота листов брони возрастала до 4,4 м, но ее толщина уменьшалась до 40 мм, а на последних трех метрах от форштевня - до 20 мм. Высокий пояс в носу предназначался для защиты от фугасных снарядов, которые в противном случае могли оставить большие пробоины, способствующие распространению затоплений и падению скорости хода из-за возникающего при этом дифферента на нос.

Горизонтальная защита состояла из двух броневых палуб: верхней и главной. Толщина верхней палубы изменялась от 25 мм на протяжении котельных отделений до 12-20 мм в остальных частях корпуса. Палуба прикрывала сверху пространство между 26-м и 167-м шпангоутами. Нижняя, броневая, палуба простиралась по всей длине 80-мм главного пояса и над 70-мм секцией в корме (от 6-го до 167-го шпангоута) и имела практически на всем протяжении толщину 30 мм. Исключениями являлись две небольшие зоны в нос и корму от барбетов крайних башен, где толщина увеличивалась до 40 мм. Далее в нос шли 20-мм листы. Горизонтальная часть палубы в районе цитадели и в корме проходила примерно на 1 м ниже верхней кромки пояса, а скосы той же толщины соединялись с его нижней кромкой. В районе тонкого носового пояса броневая палуба опускалась на уровень ватерлинии.

Вся горизонтальная и вертикальная защита выполнялась из броневой стали Круппа марки Wh n/a[10] и Ww n/a[11]. О качествах этой гомогенной (однородной) незакаленной стали, изготовленной из никелевого сплава и носившей имя древнегерманского бога Вотана, имеются довольно разные сведения. Немецкие источники утверждают, что ее сопротивляемость примерно на треть выше, чем у обычной крупповской брони. Союзники ставят этот тип брони ниже британской брони аналогичного назначения даже времен Первой Мировой войны. Наиболее здравые оценки говорят о примерной эквивалентности гомогенной брони крейсеров производства 30-х годов в Англии, США и Германии.

Помимо брони корпуса, крейсера имели значительный объем местного бронирования. Барбеты 203-мм башен имели диаметр 6,4 м и толщину - 80 мм - по всей высоте от броневой палубы до башни. Башни состояли из 9 бронеплит, установленных в виде отдельных «граней», толщина которых резко дифференцировалась. Вертикальная лобовая плита выполнялась из 160-мм брони, переходя сверху в сильно наклоненную 105-мм плиту, которая в свою очередь спускалась по бокам к стенкам башни в виде двух граней толщиной 80 мм и соединялась сверху с 70-мм горизонтальной плитой крыши. Вертикальные боковые стенки имели толщину 70 мм, задняя стенка - 90 мм на нижних и 50 мм на возвышенных башнях, задняя скошенная плита - соответственно 80 и 70 мм[12]. Броневой пол имел толщину 30 мм.

Овальные стенки броневой рубки состояли из 150-мм плит, а крыша - из 50-мм. Щели в ней были совсем узкими, а наблюдение в основном производилось через перископы. Практически все вспомогательные посты на мостике имели защиту сверху и с боков из 20-мм брони. К центральному посту вела 60-мм коммуникационная труба, заключавшая все кабели.

Главный командно-дальномерный пост (КДП) в верхней части башенноподобной надстройки, боевые посты на уровень ниже него, адмиральский мостик имели 20-мм защиту. Листами такой же толщины прикрывались остальные дальномерные посты и кормовой пост управления. Массивные купола КДП зенитной артиллерии защищались 14-мм (по другим данным - 17-мм) броней. Прикрыты были также дымоходы (20 мм, выше броневой палубы) и позиции прожекторов на трубе (12 мм). Задняя боевая рубка прикрывалась 30-мм броней. Противоосколочную защиту (10 мм) имели и 105-мм универсальные установки.

«Размазывание» защиты на длинном корабле сказалось на прикрытии жизненно важных частей. Броня не обеспечивала гарантированной защиты не только от 203-мм, но и в значительной мере даже от 152-мм снарядов. Механическая установка и погреба прикрывались с бортов 80-мм поясом и 30-мм скосом палубы, что было эквивалентно 110-130 мм вертикальной брони. Сверху цитадель прикрывались либо двумя палубами (в сумме от 55 до 42 мм), либо же, при попадании снаряда в верхнюю часть борта под большим углом падения, - только нижней, 30-мм. В целом, защита кораблей типа Admiral Hipper была хуже - и французского Algérie, и итальянских крейсеров типа Zara.

Не слишком хорошей являлась защита от подводных взрывов, состоявшей из буля и двух узких отсеков внутри собственно корпуса, разделенных тонкой переборкой и отделяемых от внутренних помещений 20-мм ПТП. В сумме ширина ПТЗ не гарантировала предотвращение затоплений при попадании современных 533-мм торпед и уступала таковой у японских «коллег» и Algérie.

Энергетическая установка и ходовые качества

Энергетическая установка немецких крейсеров несомненно являлась их «ахиллесовой пятой». Одной из причин, приведших к выбору котлов с высокими параметрами пара, являлся их небольшой размер и, соответственно, вес. На тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper использовались котлы двух типов: «La-Mont» (на самом Admiral Hipper и Prinz Eugen) и «Wagner» (на остальных). Главное отличие обеих марок заключалось в том, что в котле «La-Mont» применялись специальные насосы для прокачки воды через контур, а в котле «Wagner» применялась естественная циркуляция воды. На всех построенных крейсерах устанавливалось по 12 котлов, Seydlitz и Lützow должны были получить 9 большей производительности. Рабочая температура составляла 450°С, а рабочее давление составляло 85 атм. для установки Admiral Hipper, а на Prinz Eugen и Blücher было несколько снижено - до 70 атм. Котлы изготавливались теми же фирмами, что строили корпуса крейсеров. Каждый из 12 котлов имел паропроизводительность около 50 т/ч.

Котлы «La-Mont» оборудовались одноименными экономайзерами, горизонтальными предварительными нагревателями воздушного типа и турбинными форсунками для нефти модели «Saacke» с автоматическим управлением. Систему «La-Mont» приняли из-за того, что коррозия в этих котлах меньше, чем в котлах системы «Wagner». Котлы обоих типов и их трубки имели очень небольшие размеры, что вызвало ряд затруднений - трубки можно было чистить только с применением специальных растворов, поскольку для механической чистки они оказались слишком узкими. Но главным недостатком явилась высокая сложность как самих котлов, так и системы управления ими.

Критический режим работы требовал очень тщательного наблюдения и своевременной регулировки параметров горения, что попытались возложить на автоматику фирмы «Ascania», в случае отказа которой корабль мог оказаться без хода. Особенно характерно это было для кораблей с котлами «La-Mont», массу воды в которых в результате применения принудительной циркуляции снизили до предела, так что вся вода могла выкипеть насухо в течение нескольких минут. Котельная установка оказалась настолько капризной, что американцам после окончания войны с большим трудом и благодаря привлечению опытного немецкого персонала удалось перевести Prinz Eugen через Атлантику. Неполадки с котлами и турбинами несколько раз срывали операции тяжелых крейсеров. Но в большинстве критических ситуаций морских боев механикам удавалось обеспечить их бесперебойную и безаварийную работу. Многое в этом отношении зависело от тщательности обучения персонала, но далеко не все и не всегда.

Для корабельных нужд на ходу и в гавани применялся специальный вспомогательный котел с давлением пара 25 атмосфер, имевший производительность 10 т/ч. Но он обслуживал только вспомогательные механизмы низкого давления (25, 10 и 2 атм.), а на крейсерах типа Admiral Hipper имелось большое количество устройств, рассчитанных только на пар высокого давления, поставляемый основной котельной установкой. Такая ситуация создавала дополнительные неудобства, поскольку либо не могли работать важные устройства, либо нужно было разводить пары помимо вспомогательного еще и в минимум одном из главных котлов. Число вспомогательных механизмов высокого давления и потребляемая ими мощность были велики, что делало и без того не слишком экономичную энергетическую установку немецких тяжелых крейсеров еще более «прожорливой». В результате она значительно уступала по большинству характеристик (кроме весовых) ЭУ кораблей союзников.

Поскольку все крейсера имели несколько разные объемы топливных танков, различалась и их дальность. По расчетам (на основе потребления топлива на испытаниях) Admiral Hipper мог пройти 3000 миль на большой скорости (30 уз) и 6800 миль при 19 узлах. На практике же 19-ю узлами он мог пройти примерно 4450 миль, а максимальная дальность составляла 6500 миль при скорости 17 уз. При дальнейшем снижении скорости дальность уменьшалась. Так, наиболее «дальноходный» Prinz Eugen в теории мог пройти 7850 миль на 19 узлах и только 6100 миль - на 15.

Главные машины имели привычную для немецкого флота трехвальную схему. На одном валу корабль мог двигаться со скоростью 22 узла, при двух он мог развивать до 27 узлов. Все крейсера имели по 3 турбоагрегата. Два из них, для внешних валов, размещались в переднем машинном отделении, а турбины центрального вала - в заднем, отделенном от переднего довольно протяженным отсеком погребов зенитной артиллерии. На Admiral Hipper и Blücher стояли турбины фирмы «Blohm und Voss», на Prinz Eugen применялись турбины системы «Brown-Boveri», а последующие крейсера предполагалось оборудовать установками производства «Wagner-Deschimag».

Все системы включали три главных турбины - высокого (ВД), среднего (СД) и низкого (НД) давления, а также турбины ВД и НД заднего хода. Турбины ВД имели скорость вращения 5280 об/ мин, а СД и НД - 3150 об/мин.

На всех крейсерах применялась различная система соединения турбин. Зубчатая передача с тремя шестернями позволяла использовать высокие скорости вращения турбин при относительно небольшом числе оборотов винта, но подобный редуктор оказался громоздким. Центральный вал мог разобщаться с редуктором, два боковых крепились наглухо. Максимальное число оборотов на гребных валах при скорости 31 узел равнялось 290, снижаясь до 160 об/мин на 19 узлах и 125 об/мин на 15-ти.

Каждый из трех турбоагрегатов развивал мощность 44 000 л.с. при 320 об/мин на валу для переднего хода и 10 500-15 000 л.с. (в зависимости от системы турбин) для заднего хода. Агрегаты первых двух крейсеров не имели специальных турбин крейсерского хода, тогда как на Prinz Eugen такая турбина была объединена с турбиной ВД, а на последующих предусматривалась отдельная турбина для крейсерского хода мощностью 12 900 л.с. на вал.

Максимальная скорость при проектной мощности без форсировки (110 000 л.с.) равнялась 32 узлам. Хотя степень форсировки достигала 20%, на ней удавалось «выжать» дополнительно всего полузла. Prinz Eugen при 133 630 л.с. показал 32,5-узловую скорость, Blücher - такую же при 132 000 л.с. Реальный же ход в открытом море мало отличался от формально нескоростных «британцев» и составлял около 30 узлов.

Диаметр трехлопастных гребных винтов на головном корабле - Admiral Hipper составлял первоначально 4,32 м, однако в ходе испытаний их заменили на винты несколько меньшего диаметра (4,1 м), которые использовались всех на последующих единицах.

Протяженность механической установки оказалась относительно небольшой. Турбинные отсеки имели длину 12,5 и 13 м, а все котельные отделения - 32,3 м. Полезные площади составляли соответственно 300 и 450 кв.м. Небольшим оказался и вес - 18,5 кг на л.с. при проектной мощности.

Вспомогательное оборудование

Большое число сервомеханизмов башен, гироскопов, приборов управления огнем и других электромоторов на столь совершенном в этом отношении корабле требовало значительной мощности корабельных электростанций. Для выработки электроэнергии на первой паре крейсеров служили шесть турбогенераторов: 4×460 кВт и 2×230 кВт, начиная с Prinz Eugen, устанавливался только один 230-кВт генератор. Кроме того, имелись 4 дизель-генератора мощностью по 150 кВт. На Seydlitz и Lützow один из них имел мощность 350 кВт. Общая мощность электроустановки составляла 2900 кВт на Admiral Hipper и Blücher, 2670 на Prinz Eugen и 2870 кВт на недостроенных единицах. Мощность дизель-генераторов, не зависевших от паровых котлов, являлась явно недостаточной для нормального обслуживания всех систем корабля.

Рулевые устройства включали единственный руль с винтовой передачей. Головка баллера руля выступала над броневой палубой и прикрывалась специальным куполом из 50-мм стали. Все рулевые механизмы весили почти 28 т, из которых 17,6 т приходилось на собственно руль. Управление рулем осуществлялось посредством электрической системы передачи сигнала из рубки. Полная перекладка руля с борта на борт осуществлялась за 15 с, максимальный угол отклонения пера составлял 40 градусов. При выходе из строя электросистемы управление рулем могло осуществляться вручную - при очень небольшой скорости 10 узлов руль удавалось повернуть не более чем на 15°.

Навигационное обеспечение осуществлялось двумя главными гирокомпасами, имевшими свыше 30 репетиров в разных помещениях крейсера.

Для производства пресной воды имелись 3 независимых опреснителя производительностью по 100 куб. м в день, соединенных в единый контур вместе с холодильной установкой. Этого едва хватало для питья, приготовления пищи и помывки большого экипажа корабля, а также пополнения питательной воды для котлов.

Системам откачки воды и пожаротушения имели 10 электронасосов мощностью по 540 т/ч, расположенных в отсеках с I по VII, X и XI, имелись дополнительные насосы для откачки фильтрационной воды в отсеке VI, а также многочисленные малые помпы. Дивизион борьбы для живучесть имел в своем распоряжении 3 переносных помпы производительностью 60 т/ч и многочисленные огнетушители разного принципа действия: углекислотные, с пенообразователями и паровые.

Тяжелые крейсера типа Admiral Hipper имели параваны для снижения минной опасности. Их крупные катера снабжались тральным оборудованием. На немецких крейсерах в самой корме устанавливалась и специальная дымообразующая аппаратура. Применяемая в ней хлорсульфоновая кислота позволяла быстро образовать густое и совершенно непрозрачное «облако». Устройства, только меньшего размера, имелись на специальных плотиках, которые сбрасывались с борта. Дымообразующая аппаратура сохранялась на немецких кораблях даже после появления достаточно эффективных радаров.

Шлюпочное вооружение несколько менялось как от корабля к кораблю, так и в течение службы. В частности, Prinz Eugen в начале карьеры нес 2 разъездные шлюпки, моторный катер, моторную шлюпку, два моторных яла, два катера и два ялика. Подъем и спуск плавсредств осуществлялся главным образом парой специальных шлюпочных кранов, расположенных между трубой и грот-мачтой. Из числа построенных единиц краны на Prinz Eugen были более мощными и длинными, чем на Admiral Hipper и Blücher.

Корабли имели 3 якоря, все в носу, 2 в клюзах и один по диаметральной плоскости в развале форштевня. Последний на службе не оправдал себя и был снят с Prinz Eugen весной 1942 года. Для подъема якорей служили 3 электрических шпиля, один из которых располагался в корме и являлся резервным, в критических случаях постановку и снятие с якоря можно было осуществлять вручную.

Вооружение

Главный калибр

Основная статья: 203-мм/60 орудие SK C/34

Главный калибр немецких крейсеров типа Admiral Hipper составляли восемь 203-мм/60 орудий SK C/34[13] в четырех двухорудийных башнях, по две линейно-возвышенно в носу и в корме и обеспечивающих оптимальное число снарядов в залпе - 4, минимальные мертвые углы обстрела и равный огонь по носу и корме.

Нижние башни модели LC/34[14] весили по 249 т, а возвышенные, оборудованные дальномерами, - по 262 т. Полный состав команды каждой башни составлял 72 человека, не считая прислуги дальномерного поста в возвышенных. Установки имели углы возвышения 37° и снижения -10°, кроме носовой башни, имевшей меньшее на 1° снижение с тем, чтобы снаряды не повреждали форштевень при стрельбе по носу. Горизонтальные углы обстрела составляли 290°, по 145° на борт. Диаметр верхней части барбета равнялся 640 см, а диаметр шарового погона, по которому вращалась сама башня - 533 см. Орудия располагались в отдельных люльках на расстоянии 216 см друг от друга, чтобы свести к минимуму взаимное влияние снарядов при залпе. В целом по устройству башни, их механизмы и общее расположение сильно напоминали немецкие установки больших калибров - такие как 380-мм башни Bismarck и Tirpitz. По давней традиции немецкого флота установки обозначались с носа в корму буквами «A», «B», «C» и «D» и имели неофициальные имена «Anton», «Bruno», «Caesar» и «Dora». На Prinz Eugen башни именовались по австрийским городам: носовые «A» и «B» - «Graz» и «Braunau», кормовые «C» и «D» - «Innsbruck» и «Wien».

Горизонтальная наводка осуществлялась электрическим, вертикальная - электрогидравлическим приводом. Скорости наводки - 6-8 и 8 °/сек. соответственно. Угол заряжания фиксированный - 3°. Максимальная техническая равнялась 5 выстрелам в минуту, а на практике она составляла в среднем около 4 выстр./мин при углах возвышения, близких к углу заряжания, на больших дальностях она не превышала 2,5 выстр./мин. На тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper снарядные погреба помещались на палубу ниже зарядных.

203-мм орудие SK C/34 представляло совершенно новую разработку - в отличие от 150-мм пушек, являвшихся развитием оружия времен Первой Мировой войны. Орудие, созданное концерном «Friedrich Krupp AG», имело превосходные баллистические характеристики. При полной длине в 60 калибров и длине собственно ствола в 57 калибров оно придавало 122-кг снаряду начальную скорость 925 м/с. Живучесть ствола составляла 500 выстрелов. Длина отката - 62,5 см. Затвор - горизонтальный клиновой, весом 450 кг, имевшим гидравлический привод. К 203-мм орудию имелось 4 основных типа снарядов:

- бронебойный снаряд Pz.Spr.Gr.L/4,4 mHb с донным взрывателем и баллистическим наконечником;

- полубронебойный снаряд Spr.Gr.L/4,7 mHb, также с донным взрывателем и баллистическим наконечником;

- фугасный Spr.Gr.L/4,7 mHb без специального баллистического колпачка, вместо которого в головной части устанавливался взрыватель с малым замедлением;

- осветительный снаряд L.Gr.L/4,7 mHb также с баллистическим наконечником.

Самым тяжелым являлся полубронебойный снаряд, весивший 124 кг. Остальные типы имели одинаковый вес - 122 кг, кроме осветительного, весившего всего 103 кг. В соответствии с немецкими артиллерийскими традициями, заряд выполнялся из двух частей - передний полузаряд весом 21 кг гильзы не имел, а главный, задний полузаряд, весивший 30 кг (и соответственно более опасный при воспламенении), заключался в латунную гильзу, весившую еще 18 кг[15]. Для воспламенения метательного заряда имелось целых 3 инициирующих шашки, две в задней и передней части главного заряда и одна в задней части переднего. Для стрельбы осветительными снарядами и для обстрела береговых объектов на небольших дистанциях использовались уменьшенные заряды общим весом чуть менее 40 кг.

Бронебойный снаряд, снаряженный 2,3 кг взрывчатого вещества, мог пробивать 200-мм броневую плиту на дистанции до 15 500 м, а 120-130-мм бортовая броня, составлявшая защиту большинства возможных противников в классе крейсеров, пробивалась на практически любых реальных дистанциях боя. При курсовом угле цели 60° 200-мм броня защищала до дистанции 9000 м, а при еще более острых углах встречи пробиваемость бронебойного снаряда резко падала. Для поражения менее защищенных целей предназначался фугасный снаряд с донным взрывателем (по немецкой терминологии - Spгenggгanate - «разрывная граната»). Он имел 6,54-кг заряд, что составляло 5% от веса снаряда, и мог пробивать незакаленную броню толщиной до 100 мм на дистанции 50 кбт, являясь по конструкции и сути полубронебойным боеприпасом. Фугасный снаряд с головным взрывателем мгновенного действия был хорош для поражения легкобронированных и небронированных целей. Он содержал 8,9 кг взрывчатки и все еще мог пробить 50 мм брони на дистанции 50 кбт. В снарядах первоначально использовался тринитротолуол [16] марок Fp 1, 5, 10 и 15[17]. К концу войны фугасные снаряды стали снаряжаться «триаленом» (TGA) различных составов - не менее половины тринитротолуола с добавкой 10-25 % гексогена[18] и 10-40 % алюминиевой пудры.

Нормальный боезапас насчитывал 120 снарядов всех типов на орудие, хотя крейсера без особых проблем могли принимать и по 140, а всего погреба вмещали 1308 (163 на ствол) бронебойных, полубронебойных и фугасных, а также 40 осветительных на корабль, включенных в боекомплект только возвышенных башен. Величина боезапаса на ствол примерно соответствовала аналогичным значениям для «вашингтонских» крейсеров других стран. В нормальный комплект входило по 320 снарядов каждого из трех основных типов, однако при выполнении конкретных заданий соотношение могло меняться. Известно, что при выходе в Атлантику Admiral Hipper имел 637 бронебойных, 627 фугасных снарядов с головным взрывателем и только 206 полубронебойных.

Максимальная дальность стрельбы из-за хорошей баллистики оказалась буквально запредельной - 33,5 км. Однако на 18 милях из дальномерных постов могли наблюдаться только мачты кораблей противника; реально стрельба с управлением огнем могла вестись начиная примерно с 13,5 миль, а оптимальной дальностью артиллерийского боя для 203-миллиметровок считались 8 миль. На ней крейсера могли давать 4-орудийный залп каждые 12-13 секунд (из половины стволов).

Универсальная артиллерия

Основная статья: 105-мм/65 орудие SK C/33

Тяжелые крейсера типа Admiral Hipper имели по шесть двухорудийных 105-мм установок LC/31, что обеспечивало огонь из шести стволов в любом секторе. Установки имели стабилизацию в трех плоскостях, а также дистанционную систему наведения из постов управления зенитным огнем. На них приходилась заметная доля веса, а слишком большая механизация и электрификация привели к тому, что электропитание выходило из строя в плохую погоду. По внешнему виду спаренные установки выглядят настоящими башнями, на деле они были открытыми, а почти весь расчет - незащищенным от погоды и осколков. На Seydlitz и Lützow предполагалось установить новые системы С/37, отличавшиеся от С/31 размещением обоих орудий в единой люльке, что упрощало изготовление, несколько снижало вес и сложность конструкции. Полный вес каждой установки С/31 составлял 26,4 т, из которых 5300 кг приходилось на 10-мм броневую защиту (броня Wotan hart), 1295 кг - на электропривод и 560 кг - на прицельные устройства (на С/37 этот вес достигал 745 кг). Несмотря на значительный вес, установки обладали удовлетворительной маневренностью: скорость вертикального наведения составляла 12°/сек., а при ручном управлении - только 1,8°/сек.

105-мм/65 орудие SK C/33 имело фактический калибр 104,6 мм, длину ствола - 65 калибров, вес - 4560 кг, общую длину (с затвором) - 6840 мм. Живучесть ствола - 2950 выстрелов. Техническая скорострельность достигала 20 выстрелов в минуту на ствол, реальная - 15-18. Вес унитарного выстрела составлял 23-27 кг, снаряда 15,1-15,8 кг, содержание взрывчатки 1,6 кг. Начальную скорость снаряда 900 м/с, дальность стрельбы - 17 700 м при угле возвышения в 45°, досягаемость по высоте - 12 500 м при 80°.

По проекту полный боезапас всех 12 орудий по штатам состоял из 6420 снарядов (в т.ч. 240 трассирующих), по 535 на ствол. Реально на борт грузилось разное число, в зависимости от конкретных задач - в конце карьеры Admiral Hipper принимал 7360 штук, свыше 600 на ствол. В их число входило 3500 фугасов с головным взрывателем (против морских целей), столько же с дистанционным (зенитным) и 160 трассирующих. В ранних походах он ограничивался 4800 (по 400 на ствол), что можно считать нормальным боезапасом.

Зенитные автоматы

Основная статья: 37-мм/83 полуавтомат SK C/30

Основная статья: 20-мм/65 автоматы C/30

Малокалиберная зенитная артиллерия состояла из двенадцати 37-мм/83 полуавтоматов SK C/30 в спаренных установках и двадцати одиночных 20-мм/65 автоматов C/30, оказавшихся не самыми удачными.

37-мм полуавтоматические пушки SK C/30 размещались в спаренных[19] стабилизированных модели Dopp LC/30[20], разрабатываемая с 1930 года и принятая на вооружение Кригсмарине в 1934 году. Попытка полностью стабилизировать легкую зенитную установку, не вполне удались: маломощные гироскопы не позволяли скомпенсировать быстрые «рывки» корабля при резком изменении курса и подвергались сильному воздействию холода и конденсирующегося водяного пара, что приводило к замыканию цепей и отказу автоматики.

Калибр автомата - 37 мм. Вес орудия - 243 кг[21]. Длина ствола - 3074 мм. Расчетная живучесть ствола - 7500 выстрелов. В полуавтомате SK C/30 использовался весьма мощный унитарный патрон 37×380R, весом 2,1 кг и длиной 516,5 мм. В боекомплекте имелись два типа снарядов : бронебойно-трассирующий, фугасно-трассирующий весом 742 грамма. Начальная скорость снаряда 1000 м/с. Фугасно-трассирующий снаряд имел дальность стрельбы 8 500 м при угле возвышения орудий - 45° и и досягаемость по высоте - 6 800 м при угле - 85°. Трассер горел на протяжении примерно 4000 м траектории.

Общий вес установки составлял 3670 кг, из которых 630 кг приходилось на силовой привод. Установка имела углы горизонтального наведения - ±175°, в зависимости от расположения на корабле. 37-мм/83 полуавтоматы SK C/30 имели углы вертикального наведения -9°...+85°. Диапазон работы механизма стабилизации - ±19,5° от соответствующей оси установки. Наведение осуществлялось только вручную. Скорости горизонтальной и вертикальной наводки составляли 4 и 3 градуса в секунду, что для уже для середины 1930-х годов было недостаточно. Расчет установки насчитывал шесть человек, не считая подносчиков патронов. Практическая скорострельность установки - до 60 выстрелов в минуту[22].

В 1930 году фирмой «Rheinmetall» был разработан 20-мм автомат С/30, которым в предвоенные вооружались практически все корабли Кригсмарине. По сравнению со знаменитым Oerlikon, немецкий автомат обладал большей массой снаряда, дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте, но существенно уступал в скорострельности. Последняя на практике ограничивалась 120 выстрелами в минуту из-за неудачной конструкции затвора и малой емкости магазина (20 патронов), что заставляло делать частые паузы в стрельбе для перезарядки. Поистине феноменальной была живучесть ствола, достигавшая 20 тыс. выстрелов! Впоследствии была разработана облегченная (56 кг) и улучшенная модель С/38, магазин которой вмещал 40 патронов, а практическую скорострельность удалось довести до 220 выстр./мин.

Во флотских 20-мм/65 зенитных автоматах использовался мощный патрон 20×138B с двумя типами снарядов: бронебойным, весом 148 граммов и начальной скоростью 800 м/с и осколочным, весом 134 грамма и начальной скоростью 835 м/с. Осколочный снаряд имел дальность стрельбы 4 900 м при угле возвышения орудий - 45° и досягаемость по высоте - 3 700 м при угле - 85°. Бронепробиваемость бронебойного снаряда при угле встречи 30° на дистанции 100 м составляла 20 мм, на 500 м - 14 мм, на 1000 м - 9 мм.

Первоначально легкие зенитки устанавливались поодиночке (установка С/30 весом 420 кг), но постепенно их заменяли на спарки (любопытно, что при этом удалось сохранить тот же вес установки в целом!). В конце концов немцам удалось создать на основе новой 20-миллиметровки С/38 грозное оружие - счетверенную установку Vierling С/38[23].

Этот «агрегат» мог теоретически выпускать 1800 снарядов в минуту, на практике - около 880. Он весил меньше 37-мм спарки - 2,15 т, из которых 500 кг приходилось на броневые листы и почти 100 кг - на прицельные приспособления. Vierling изначально имели относительно простые прицелы в виде концентрических колец, однако начиная с весны 1944 года на них стали применять стабилизацию прицельной линии в трех плоскостях.

С самого начала военных действий немцы последовательно наращивали легкое зенитное вооружение своих крейсеров, устанавливая как уже испробованные установки собственного производства - 37-мм спарки и 20-мм Vierling, так и 40-мм/56 автоматами Flak 28 - копиями шведских 40-мм автоматов «Bofors», ставших стандартным вооружением большинства кораблей союзников.

Боекомплект зенитных автоматов обоих калибров составлял 2000 патронов на ствол.

Торпедное вооружение

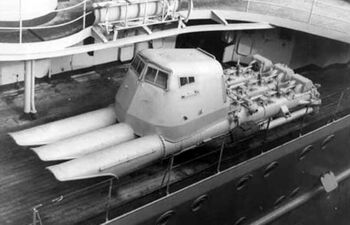

Артиллерийское вооружение тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper дополнялось мощной батареей торпедных аппаратов, что также выделяло немецкие корабли из ряда «вашингтонских» крейсеров, вооруженных максимум 6-8 трубами, а в ряде случаев вообще исключенных из состава вооружения. Помимо немцев, значительным торпедным вооружением (даже еще более мощным) обладали только японские крейсера класса «A». Но «японцы» специально предназначались для торпедных атак, тогда как на немецких тяжелых крейсерах 12 торпедных труб являлись скорее оружием самообороны в условиях плохой видимости Северного моря или полярных морей. При хорошей погоде вероятность их использования представлялась весьма сомнительной, поскольку 533-мм торпеды G7a не обладали огромной дальностью японских 610-мм «длинных копий»[24].

533-мм торпеды G7a[25], принятые на вооружение в 1938 году имели общую массу 1528 кг, длину 7, 186 м и являлось мощным оружием - ее боевая часть включала 280 кг «триалена» («TGA») (смесь не менее половины тротила, 10%...25% гексогена и 10%...40% алюминиевого порошка) или гексанита[26].

Существовало три режима хода: 6000 м на 44 узлах, 8000 м на 40 уз. или 14000 м на 30 уз. Глубина хода могла варьироваться в широком диапазоне - от 1 до 52 м с шагом 1 м. Торпеда снабжалась комбинированным контактно-неконтактным (индукционным) взрывателем.

Admiral Hipper и Blücher несли в дополнение к 12 торпедам в аппаратах еще 10 запасных: 6 - в надстройке, откуда их можно относительно быстро извлечь для перезарядки, и 4 - в специальном погребе в глубине корпуса. Prinz Eugen и последующие имели в дополнение еще 2 торпеды в специальных креплениях непосредственно на палубе. Они предназначались для замены неисправных торпед в аппаратах. Однако в некоторых случаях, когда шансы использовать это опасное для самого крейсера оружие сводились к нулю, их просто не принимали на борт. Так, при прорыве через Ла-Манш торпеды Prinz Eugen оставили в Бресте.

Авиационное вооружение

Наличие бортовых самолетов являлось отличительной характеристикой всех больших кораблей, в том числе и тяжелых крейсеров.

Несомненной удачей для немецких тяжелых крейсеров стало наличие хорошо отработанного, скоростного и мощного корабельного самолета «Arado» Ar-196. Разработанный в 1936 году, этот моноплан значительно превосходил по своим характеристикам все зарубежные модели и в первую очередь - корабельную авиацию наиболее вероятных европейских противников: Англии, Франции и СССР[27].

Admiral Hipper и Blücher несли по 3 гидросамолета: два в одиночных ангарах и один - на катапульте. На тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper устанавливалась катапульта завода «Deutsche Werke» модели FL-22, имевшая угол поворота примерно 30° на борт. Самолет на катапульте находился практически в боеготовом состоянии - с разложенными крыльями, но без топлива.

В ангарах самолеты хранились со сложенными назад крыльями на специальных тележках. Для подъема их на катапульту крыша ангара сдвигалась, и Ar-196 извлекался шлюпочным краном. Солидный боезапас - 4000 снарядов для 20-мм пушек, 31 500 патронов для пулеметов и 32 бомбы по 50 кг, а так же 4250 литров авиационного бензина размещались в специальных помещениях глубоко в корпусе корабля. Причем бензин, ввиду его высокой способности к воспламенению, хранился под «подушкой» из инертного газа (азота) во внешних отсеках под броневой палубой Тяжелые крейсера сохранили свои Ar-196 до конца карьеры. Более того, на Prinz Eugen и последующих кораблях их число увеличилось, поскольку ангары стали двойными. Таким образом, Prinz Eugen теоретически мог нести до пяти самолетов (4 в ангаре и 1 на катапульте), однако в боевых условиях это было редко - обычно на крейсерах одновременно находилось 2 или 3 гидросамолета. Каждый ангар имел 22 м в длину, 5,5 в ширину и 4,8 м в высоту, оборудовался сдвигающейся крышей и складывающейся боковой стенкой, которая в открытом состоянии давала доступ примерно к половине длины ангара. Первая пара, Admiral Hipper и Blücher, оборудовалась популярным до войны устройством для подъема гидросамолетов - складным тентом Хейна. Для скоростного и довольно тяжелого Ar-196 он оказался бесполезным и практически не применялся на службе.

Система управления стрельбой

Основная статья: Управление огнем 203-мм орудий

Основная статья: Управление огнем 105-мм орудий

Немецким конструкторам удалось создать для тяжелых кораблей, в т.ч. и типа Admiral Hipper, автоматизированную гиростабилизированную систему управления артиллерийским оружием (СУАО), способную решать задачу встречи снаряда с целью в условиях изменения положения собственного корабля в трех плоскостях.

«Сердцем» системы управления огнем тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper были два артиллерийских поста, расположенных на нижней платформе в IV и X отсеках. Каждый пост состоял из трех помещений: поста обработки информации, поста управления, откуда осуществлялся контроль за готовностью к ведению огня и где располагались станции переключения цепей, позволявшие вводить или отключать элементы ПУАО от общей системы, и пост усилителей. Артиллерийские посты были полностью дублированными, а коммутационные системы позволяли подключать посты управления огнем к любому артиллерийскому посту. Артиллерийские посты оборудовались артиллерийским вычислителем Art.-Schusswertrechner С/35 (Admiral Hipper и Blücher) или Art.-Schusswertrechner С/38К (остальные). Вычислители в качестве входных величин получали пеленг на цель, курс своего корабля (оба в горизонтальной плоскости), его скорость и дальность до цели.

1 - основание зенитного КДП; 2,3 - посты дистанционного управления прожекторами; 4 - вспомогательная колонка управления огнем; 5,8 - торпедные посты; 6 - броневой КДП; 7 - ходовая рубка;9 - перископы; 10 - пост управления артиллерийским огнем ГК; 11 - 3-метровый дальномер; 12 - пост управления стрельбой осветительными снарядами; 13 - боевая рубка; 14 - рулевой пост; 15 - машинный телеграф.

Выходными величинами являлись скорость цели, ее наклон относительно оси прицела, курс и дальность (как усредненное значение показаний главных и башенных дальномеров или по данным радара). Баллистический вычислитель (Rw.-Hw.-Geber С/38 К), включенный в схему, позволял при расчете данных для стрельбы учесть значение скоростей изменения дистанции и пеленга, изменение погодных условий (влажность воздуха, температуру, скорость и направление ветра и пр.), изменение баллистики орудий (начальную скорость снаряда, его вращение, износ канала ствола орудий).

Оба артиллерийских поста имели по два сферических угловых конвертора (преобразователя координат), позволявших приборам СУАО учитывать изменение положения корабля в пространстве: т.н. «A-Компонент», учитывающий изменения курса корабля (рысканье), и «ВС-Компонент», учитывающий бортовую и килевую качку (обе системы работали как для главного, так и для универсального калибра). Они выдавали полные углы вертикальной и горизонтальной наводок (ПУВН и ПУГН). Приборы носового поста позволяли производить расчеты отдельно для носового и главного командно-дальномерных постов (КДП), что при желании позволяло вести раздельный огонь по разным целям.

Для облегчения стрельбы в штормовых условиях использовался прибор компенсации временного интервала: вертикальная и горизонтальная наводки производились с произвольной скоростью, но при проходе нужного значения ПУВН или ПУГН цепь стрельбы автоматически замыкалась.

Как уже отмечалось выше, оборудование носового и кормового артиллерийских постов было полностью идентичным, но на Prinz Eugen помещения кормового поста обработки информации пустовали до 1942 года - поскольку все его компоненты предполагалось поставить в СССР для достройки «Петропавловска» - проданного в 1940 году Lützow.

Главный калибр тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper мог управляться из пяти равноправных постов управления огнем: трех основных (наверху башенноподобной носовой надстройки, перед ней и на кормовой надстройке) и двух (носового и кормового) постов для управления стрельбой ночью. Все главные посты оборудовались стереоскопическими дальномерами фирмы «Carl Zeiss»: 7-метровым наверху и 6-метровыми на мостиках. Начиная с Prinz Eugen, все три были 7-метровыми. Дальномеры были довольно тяжелыми и поэтому вращались с помощью специального электропривода. Первые два корабля отличались тем, что не имели характерных объемных куполообразных прикрытий дальномеров в посту на носовом мостике. Кроме того, возвышенные 203-мм башни были оборудованы 7-метровыми стереоскопическими дальномерами той же «Carl Zeiss».

Единственным заметным недостатком этой совершенной системы управления огнем в целом, пожалуй, являлась ее чрезмерная сложность. Многочисленное оборудование, имевшееся в двух-, трех- и даже четырехкратном количестве, имело значительный вес, «поглощало» столь дефицитные на корабле площади и объемы, стоило очень дорого и требовало квалифицированного персонала. Уже в ходе боевых действий немецкие специалисты вынесли решение, что от некоторых компонентов СУАО можно отказаться без ущерба для боевой эффективности. Излишними были признаны посты передачи команд и системы управления огнем осветительными снарядами, а также количество одновременно включаемых в систему дальномеров. Начиная с Prinz Eugen в управление стрельбой внесли соответствующие изменения, основанные на выводах этого обследования.

Система наведения универсальной артиллерии, как и в случае главного калибра, являлась весьма развитой и сложной. Она включала четыре дальномерных поста и два главных поста управления огнем с четырьмя компьютерами, разделенных на две полностью дублирующих друг друга группы - носовую и кормовую. Все четыре КДП модели SL-6 (Admiral Hipper и Blücher) или SL-8 (остальные) оборудовались своей индивидуальной системой стабилизации в трех плоскостях. В них помещались 4-метровые стереоскопические дальномеры «Carl Zeiss» и приборы для передачи данных к орудиям. В результате посты представляли собой внушительные сооружения, сравнимые по размерами с КДП главного калибра, прикрытые характерными круглыми куполами.

Главные посты целеуказания помещались на топе фок-мачты, рядом с директором ГК и также полностью стабилизировались. Поскольку все «хозяйство» предназначалось для наведения всего шести установок (по три с каждого борта), применялась сложная система переключателей, позволявшая включать и исключать отдельные компоненты практически в любом порядке. Это обеспечивало исключительную гибкость в использовании ресурсов, но могло привести к нежелательным сбоям при внезапном выходе из строя тех или иных элементов. Непросто было и синхронизировать переключение управления при «передаче» воздушных целей от одной группы ПУАЗО (приборов управления артиллерийским зенитным огнем) к другой. Поэтому на практике обычно использовались далеко не все компоненты столь уникальной системы. Управление стрельбой тяжелых зениток вел 2-й артиллерийский офицер.

Управление торпедной стрельбой на тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper было очень совершенным и при этом довольно сложным. Посты целеуказания с телескопическими прицелами располагались по обе стороны от поста ночного управления кораблем на носовом мостике, а КДП торпедной стрельбы - в бронированной носовой (два) и в кормовой рубке (один). Вычислительное устройство (автомат торпедной стрельбы) помешалось у кормовой переборки главного поста управления стрельбой. Данные о дистанции до цели моги поступать в автомат от любых дальномеров: из КДП главного и вспомогательного калибра или от собственных «торпедных» КДП. Admiral Hipper и Blücher имели еще дополнительный 3-метровый дальномер между боевой рубкой и башенноподобной надстройкой. В глубине корабля располагался вычислительный центр торпедной стрельбы. Торпедные аппараты имели дистанционное управление, а залп можно было произвести из любого директора.

Радио- и гидролокационное оборудование

Крейсера оборудовались весьма эффективной системой гидролокации, точнее - двумя системами. Одна из них - пассивная NHG - использовалась в основном для обнаружения самого факта присутствия подводных лодок, поскольку не могла выдавать пеленг на шумящий объект. Вторая система, GHG, также пассивного типа, была более эффективной и применялась как для обнаружения подводных лодок, так и для выдачи целеуказания (неоднократно с ее помощью «засекались» и выпущенные по кораблю торпеды). Впервые ее установили на Prinz Eugen в августе 1940 года. Устройство состояло из 60 приемников, расположенных на уровне нижней платформы в двух группах с длиной базы по 4,5 м. Каждая группа обслуживалась своим оператором; по разнице направлений вычислялся пеленг на цель.

Эта система при хорошо подготовленных операторах оказалась весьма эффективной на практике. HMS Hood и HMS Prince of Wales были обнаружены в Датском проливе еще до их появления в визуальной видимости, причем пеленг и число кораблей оказались верными. На испытаниях Prinz Eugen весной 1946 года американцы были удивлены, что слабый подводный шум удалось засечь с дистанции 15 миль, при том, что сам крейсер двигался 20-узловым ходом и производил значительный шум. Даже торпеды обнаруживались на расстоянии до 2000 м, что позволяло в большинстве случаев вовремя предпринять маневр уклонения.

В 1938 году фирма «GEMA» разработала гидролокатор, получивший название S-Gerat или Schallwellengerat (от Schallwellen - звуковая волна). По принципу действия прибор был аналогичен британскому «Asdic». Он работал на частоте 10-15 кГц с частотой следования импульсов до 300 Гц, имел дальность действия порядка нескольких сотен метров и в благоприятных условиях обеспечивал точность по пеленгу порядка 1°, по дальности - около 1%. Она также позволяла в определенных условиях обнаруживать даже такие небольшие предметы, как, например, мины.

В развитии радиолокации Германия вначале достигла заметных успехов, и первые экспериментальные образцы радаров испытывались почти одновременно с британскими. Так, «карманные линкоры» имели опытные устройства еще во время гражданской войны в Испании, в 1937 году. Однако тяжелые крейсера получили первые модели пригодных к действию в боевых условиях радиолокаторов только в начале 1940 года, когда на главном КДП наверху башенноподобной надстройки Admiral Hipper и Blücher появились внушительные по размерам плоские сетки антенн системы FuMO-22[28]. Это была чуть усовершенствованная первая модель 1937 года, работавшая на длине волны 0,8 м.

Blücher погиб с этим несовершенным радаром, а Admiral Hipper после модернизации 1941 года оснастили радаром FuMO-27 уже на двух КДП: главном и кормовом. Это оборудование сохранилось и до последней, незавершенной модернизации, начавшейся в феврале 1945 года, когда на грот-мачте предполагалось установить относительно совершенный радиолокатор FuMO-25, а на верхнем КДП - новейшую станцию FuMO-83. Однако эта модернизация, постоянно прерывавшаяся налетами авиации союзников, так и осталась незавершенной.

Вошедший в строй позже Prinz Eugen сразу же получил два радара типа FuMO-27 на верхнем и кормовом КДП главного калибра. После успешного прорыва через Ла-Манш и возвращения в Германию в 1942 году, на нем установили FuMO-26 на крыше главного дальномерного поста наверху носовой надстройки. В августе 1944 года на специальной площадке позади грот-мачты смонтировали радар FuMO-25, а на топе фок-мачты - FuMO-81. Сохранился и старый радар FuMO-27 на кормовом КДП.

Немецкие радары отличались большими прямоугольными решетчатыми антеннами, придававшими крейсерам внушительный вид (союзники называли такие антенны «матрасами»), однако их характеристики оставались относительно невысокими. Первые успехи на поприще радиолокации сменились длительным периодом застоя, тогда как союзники совершенствовались в этой области гораздо успешнее.

Поскольку немецкие корабли обычно оказывались в роли «дичи», наиболее важным для них являлся сам факт выявления противника. И в такой ситуации радиолокатор являлся в какой-то мере дополнительным фактором демаскировки, поскольку при его работе появлялась возможность засечь испускаемое им довольно мощное излучение, особенно если знать его длину волны. Для этой цели успешно служили станции радиотехнической разведки, в литературе называемые пассивными детекторами. Они сами не давали излучения и, следовательно, способствовали сохранению противника в неведении при попытке обнаружения теми же средствами. Эти приборы по странной прихоти немецких специалистов несли названия индонезийских островов. Первоначально Admiral Hipper и Prinz Eugen получили станции FuMB-7 «Timor», антенны которых стояли ниже решетки активного радара на главном КДП. Примерно в августе 1944 года Prinz Eugen оснастили целым набором станций радиотехнической разведки: FuMB-4 «Sumatra» (пять антенн на обвесе площадки верхнего поста управления огнем), FuMB-З «Bali» и FuMB-26 «Tunis» (их антенны всех располагались поверх радара на верхнем КДП), которые дополняла станция опознавания «свой-чужой» FuME-2 «Vespe». По планам немецкого командования, Admiral Hipper в конце войны также должен был получить станции FuMB-З и FuMB-6, но не ясно, были ли проведены эти работы в полном объеме.

Небольшие по размерам и весу и не требовавшие больших помещений, пассивные обнаружители несомненно оказались весьма полезными, хотя в конце войны уже не справлялись со своей задачей засечки многочисленных радаров противника, которые использовали различные диапазоны длин волн.

Экипаж

Немецкие тяжелые крейсера, насыщенные сложным оборудованием и механизмами, имели очень значительный экипаж. Его численность менялась в зависимости от состава легкого зенитного вооружения и выполняемой задачи. Штатный состав состоял из 1380 человек, включая 42 офицера. В ходе операции «Rheinübung» на Prinz Eugen находилось 64 офицера, 76 старшины, 408 младших унтер-офицеров и 852 рядовых, не считая специалистов радиоразведки и призовых команд. Команда Admiral Hipper в его атлантическом походе достигала 1600 человек, Blücher в свой единственный поход вышел со штатным составом из 1380 моряков.

Команда разделялась на 10 дивизионов: 4 строевых (с 1 по 4), 3 механиков и службы борьбы за живучесть (5-7), 8-й дивизион из механиков-оружейников (артиллеристов и торпедистов) и авиаперсонала. В состав 9-го дивизиона входили специалисты, обслуживающие системы связи и управления огнем, а 10-й составляла администрация и «обслуга» (писари, официанты, портные, парикмахеры и т.п.). К вспомогательным дивизионам 8, 9 и 10 приписывались еще и музыканты, гражданские лица и временно принимаемые на борт специалисты - например, прислуга дополнительных зениток из состава армии, специалисты по радиоразведке и другие.

Окраска

При вступлении в строй Admiral Hipper имел традиционную светло-серую окраску корпуса, деревянное покрытие палубы имело естественный цвет, а остальные горизонтальные поверхности покрывались темно-серой краской. В качестве опознавательного знака для своих самолетов в передней части палубы перед носовыми башнями накрашивался большой белый круг с черной свастикой. С начала 1940 года дополнительно крыши самих башен получили желтую окраску. Весной того же года Admiral Hipper получил свой первый камуфляж в виде темно-серых полос на основном светло-сером фоне. Впоследствии схема камуфлирования менялась в начале 1942-го и начале 1944-го года, но общий принцип (темно-серые фрагменты на светло-сером фоне) оставался неизменным до конца службы.

Blücher на протяжении всей своей недолгой жизни оставался в традиционной предвоенной светло-серой окраске. Аналогичную окраску получил и Prinz Eugen при вступлении в строй, однако после перехода для учебы на Балтику его перекрасили по популярной тогда в немецком флоте «искажающей» схеме. Носовая и кормовая оконечности стали темно-серыми, что в условиях плохого освещения (вполне распространенная ситуация в северных морях) неплохо маскировало истинную длину крейсера. Для довершения картины в носовой части - там, где кончалась темно-серая зона и начиналась более светлая, имитирующая «корпус», накрашивался белый «носовой бурун». Корпус и надстройки в середине получили чередование довольно узких и ярких белых и черных полос. Любопытно, что перед выходом на операцию «Rheinübung» вместе с Bismarck от этой вроде бы интересной схемы решили отказаться в пользу традиционной светло-серой окраски.

В течение примерно года с середины 1941го по середину 1942-го Prinz Eugen имел камуфляжную окраску, нанесенную на него во Франции и состоявшую из темно-серых полос на светло-сером фоне. Немцы так и не смогли окончательно выработать своего мнения о пользе камуфляжа, поскольку затем крейсер опять перекрасили в серый цвет. Как и на Admiral Hipper, имелись опознавательные признаки для наблюдения с воздуха: все та же черная свастика в белом круге, но на красном прямоугольнике, что в совокупности как бы имитировало немецкий флаг, а также довольно ярко окрашенные крыши башен, в данном случае - в красный цвет.

Модернизации

Основная статья: 40-мм/56 автомат Flak 28

Первое изменение вооружения на Admiral Hipper состоялось незадолго до «Учений на Везере» - в апреле 1940 года. На крышах возвышенных башен появилось по одной 20-мм зенитке модели С/30 на армейских станках. После возвращения в Германию для ремонта в 1941 году эти пушки оставили, добавив 20-мм счетверенный Vierling на башенноподобной носовой надстройке вместо прожектора. Еще две таких же установки заменили армейские пушки на крышах башен в феврале-марте 1942 года. На баке появилась четвертая установка (снята в 1943 г.).

После новогоднего боя в декабре 1942 года Admiral Hipper весь следующий год находился в небоеготовом состоянии, и только весной 1944 года продолжилось усиление его вооружения. Тогда он имел три стабилизированных в трех плоскостях 20-мм счетверенный Vierling С/43 еще два стабилизированных в двух плоскостях Vierling С/38 (на площадке у трубы) и изначальные восемь одиночных 20-мм и шесть спаренных 37-мм зениток.

К этому времени угроза авиации стала более чем реальным фактором даже на Балтике. Специальное совещание командования Кригсмарине и Вермахта решило принять меры к усилению зенитного вооружения всех кораблей учебной эскадры, в которую входил и Admiral Hipper.

Отличные качества шведского 40-мм автоматов «Bofors», который активно использовался союзниками, заставили обратить на него внимание и немцев. Крейсер лишился двух передних спаренных 37-мм установок и трех 20-мм счетверенных Vierling, вместо которых установили шесть одиночных 40-мм/56 автоматов Flak 28 - так именовались шведские «Bofors» в Германии. Все восемь одиночных 20-миллиметровок заменили спаренными, добавив еще четыре новых одноствольных. В результате крейсер стал иметь шесть 40-мм, восемь 37-мм и двадцать восемь 20-мм стволов. Но и этого оказалось явно недостаточно, и в конце того же 1944 года было предложено перевооружить Admiral Hipper двадцатью одиночными 40-мм, двумя 20-мм счетверенными Vierling и семью 20-мм спарками. Данный проект так и не удалось окончательно воплотить в жизнь, поскольку ремонт и переоборудование крейсера под бомбами союзников велись крайне медленно.

В декабре 1941 года в ходе ремонта в доке Бреста крейсер получил четыре 20-мм счетверенных установки (на баке, шканцах и возвышенных башнях).

В январе следующего года пятый 20-мм счетверенный Vierling занял место прожектора на башенноподобной надстройке. Однако низко расположенные открытые установки на верхней палубе, управление которыми крайне затруднялось в плохую погоду, проявили свои недостатки при прорыве через Ла-Манш, так что по приходе в Германию их сняли. Вместо них появились две такие же установки на платформе у трубы, а число одиночных 20-мм автоматов увеличилось до восьми.