Линейные корабли типа Bismarck

Общие сведения

Самые мощные линкоры и самые крупные боевые корабли, построенные в Германии. Их постройка стала результатом заключенного 18 июня 1935 года англо-германского морского соглашения, позволявшего Германии довести численность своего флота до 35% от британского. По политическим мотивам официально декларируемое водоизмещение кораблей было ограничено 35 000 т, что соответствовало нормам Лондонского договора 1936 года, но реально оказалось на 7000 т больше.

Проект линкоров «F» и «G» - будущих Bismarck и Tirpitz - утвержден 16 ноября 1935 года. Конструктивно они повторяли корабли типа Scharnhorst, принципиально отличаясь артиллерией главного калибра - вместо девяти 280-мм/54,5 орудий SK C/34 в трехорудийных башнях новые линкоры получили восемь 380-мм/52 орудий SK C/34 в двухорудийных башнях.

История создания

Предшественники

Строительство броненосцев «D»[1] и «Е» - 4-го и 5-го кораблей типа Deutschland - было санкционировано в 1933 г., но в начале 1934 г. было принято решение об установке на них третьей башни ГК и увеличении водоизмещения до 26 000 т. От увеличения калибра артиллерии отказались по политическим мотивам. По сути Scharnhorst и Gneisenau являлись линейными крейсерами с хорошей защитой, высокой скоростью и умеренной огневой мощью.

Корпус имел традиционную конструкцию - гладкопалубный[2], с наружным вертикальным броневым поясом, защищавшим цитадель от носовой до кормовой башни ГК. Пояс имел толщину 350 мм, утончаясь к нижней кромке до 170 мм, и замыкался 150-мм траверсами. Далее к оконечностям его толщина уменьшалась до 70 мм при неизменной высоте. Выше находился 45-мм верхний пояс, доходивший до верхней палубы. Броневых палуб было две: 50-мм верхняя и 80-мм (95-мм над погребами) главная со 105-мм скосами, не доходившими до нижней кромки пояса; в районе КО имелся 80-мм гласис[3]. Бронирование башен ГК: лоб - 360 мм, стенки - 220-180 мм, наклонные плиты - 120-150 мм, крыша - 100 мм. Толщина барбетов уменьшалась с 350 мм по бортам до 200 мм у диаметральной плоскости. ПТЗ имела глубину до 5,4 м и отделялась от жизненно важных частей корабля 45-мм переборкой. Общий вес бронирования составлял 14 245 т или 44% водоизмещения.

280-мм орудия SK С/34 являлись улучшенной версией устанавливавшихся на типе Deutschland и стреляли более тяжелыми снарядами (бронебойный - 330 кг, фугасный - 315 кг), дальность стрельбы превысила 40 км, но конструкция башен осталась прежней. В 1935 г. возникло предложение о замене трехорудийных 280-мм башен на двухорудийные 380-мм, но во избежание задержки готовности кораблей от нее отказались. Аналогичную замену планировалось осуществить на Gneisenau в 1942-1944 гг., но работы не были завершены. Состав артиллерии среднего калибра диктовался наличием одинарных установок, изготовленных для 4-го и 5-го «карманных» линкоров, и ставших не совсем удачным дополнением к двухорудийным башням (хотя все орудия были одной модели - SK С/28). Весьма мощным было зенитное вооружение, причем спаренные 105-мм/65 и 37-мм/83 были стабилизированы в трех плоскостях. Управление огнем осуществлялось тремя постами главного и среднего калибров и четырьмя - зенитной артиллерии.

При проектировании линкоров типа Scharnhorst от дизельной силовой установки отказались в пользу турбинной, на паре высоких параметров. Она состояла из 12 паровых котлов Wagner (58 атм., 450°С) и 3 турбозубчатых агрегатов («Brown-Boveri» на Scharnhorst, «Deschimag» на Gneisenau). Дальность плавания оказалась ниже проектных 8200 (19) миль.

Gneisenau 27 февраля 1942 г. тяжело поврежден британской авиацией в Киле - ремонт, совмещенный с модернизацией не закончен, исключен 1 июля 1942 г., затоплен в Готенхафене 28 марта 1945 г. Scharnhorst 26 декабря 1943 г. погиб в бою с английской эскадрой во главе с линкором HMS Duke of York у м. Нордкап.

Предпосылки к созданию

Немецкий флот секретно начал концептуальные исследования по проекту 35 000-тонного[4] линкора в 1932 г. Их целью был подбор оптимальных элементов корабля заданного водоизмещения: вооружения, защиты и скорости. Выбор 305-мм главного калибра позволял создать хорошо сбалансированный корабль, но за такое ограничение калибра выступала только Великобритания, в то время как Франция уже строила линкоры с 330-мм орудиями. Поэтому рассматривался вариант с вооружением из восьми 330-мм орудий и 30-узловой скоростью. Было признано, что при водоизмещении в 35 000 т возможно создание такого корабля с хорошей защитой, в то время как 350-мм главный калибр требовал водоизмещения 41 000 т. Весной 1934 г. в Управлении кораблестроения Имперского Морского ведомства были начаты предварительные разработки проекта линкора «B» водоизмещением 35 000 т.

| Водоизмещение, т | 35 000 |

| Вооружение | 8×330-мм, 12×150-мм, 16×105-мм |

| Бронирование, мм: - главный пояс - пояс в оконечностях - броневая палуба - скосы и палуба над погребами, рулями - верхняя палуба - барбеты башен ГК - барбеты 150-мм орудий - боевая рубка - противоторпедная переборка - противоосколочная защита борта |

350 150 100 120 50 350 150 400 60 60 |

Вскоре стало очевидно, что выбранный уровень защиты нельзя обеспечить в пределах 35 000-тонного водоизмещения, поэтому главный пояс решено было уменьшить до 320 мм, пояс в носу - до 70 мм, в корме - до 90 мм. Рассматривались различные варианты энергетической установки, и эскизные проекты 3-6 отражали эти варианты. В качестве главной энергетической установки рассматривались дизели, паровые турбины и турбоэлектрическая установка. Достоинствами последней, хорошо зарекомендовавшей себя на американских авианосцах USS Lexington и USS Saratoga и трансатлантических лайнерах, были более простая конструкция турбин (вращавшихся только в одном направлении), более точный контроль за скоростью вращения винтов, быстрое переключение с переднего на задний ход и более короткие валы винтов, дававшие меньшую вибрацию на высоких скоростях. Осенью 1934 г. кораблестроительный отдел рассчитал примерные размеры корабля с восемью 330-мм орудиями, скоростью хода 30 уз и аналогичными линкорам «D» и «E» бронированием, вспомогательной и зенитной артиллерией.

Во время обсуждения проекта, 2 ноября 1934 г., был поднят вопрос о скорости корабля. Было решено, что для превосходства над французскими линкорами Dunkerque и Strasbourg и равенства с будущими линейными кораблями других стран, необходимы скорости 33 уз (максимальная), 30 уз (продолжительная) и 21 уз (крейсерская).

Однако это не было согласовано с главой общего отдела вице-адмиралом Гюнтером Гузе, сократившим эти цифры до 29/27/21 уз соответственно. Последние и были приняты для первого и второго предварительных проектов, но 26 ноября их вновь снизили до 28 уз на мерной миле (т.е. на испытаниях) и 27 уз в море. Водоизмещение при этом оценивалось в 37 200 т. В качестве основной схемы размещения главной артиллерии рассматривались четыре двухорудийные башни - наиболее предпочтительный, по мнению Немецких моряков, вариант. Такое размещение, хотя и дававшее больший вес и длину, чем трех- и четырехорудийные варианты, обеспечивало лучшее управление огнем, его равномерное распределение по оконечностям, более простые системы подачи и, как следствие, более высокую скорострельность. Кроме того, схема имела большую живучесть, а меньшая ширина барбета давала преимущества при проектировании оконечностей.

Тем не менее 10 ноября главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Эрих Редер указал, что водоизмещение ни при каких обстоятельствах не должно превышать 35 000 т, а размеры корпуса должны учитывать ограничения существующих доков и мест стоянки. С учетом этого, требования к проекту были пересмотрены, но существенно не ослаблены. Принимая во внимание «рост» проекта в процессе его детальной проработки и строительства корабля, конструкторы пришли к выводу о невозможности снижения водоизмещения ниже 37 200 т. Перепроверка расчетов кораблестроительным отделом подтвердила этот вывод. 21 декабря адмирал Редер согласился со следующими предложениями общего отдела, поддержанными отделами кораблестроения и вооружения:

- 1. Водоизмещение в 35 000 т могло быть превышено при условии значительного роста боевой мощи.

- 2. Необходимо исследование турбоэлектрической установки.

- 3. Нужно подготовить отдельные эскизные проекты для вариантов с четырьмя двухорудийными 330-мм башнями и турбоэлектрической установкой и четырьмя двухорудийными 350-мм башнями и паровыми турбинами.

После проведения расчетов кораблестроительный отдел сообщил, что оба варианта при существующих требованиях к проекту дают существенное превышение водоизмещения. Более того, они исключают постройку на верфи «Deutsche Werke» в Киле. Этот вопрос был рассмотрен во время совещания 17 января 1935 г., которое пришло к выводу, что длина кильского стапеля «Deutsche Werke» или Военно-Морской верфи в Вильгельмсхафене не должны определять размеры корпуса. Ограничения могли задаваться только размерами доков и глубинами стоянок на немецких военно-морских базах. Рассматривались варианты вооружения из 330-мм и 350-мм орудий при максимальной скорости хода 28 уз. Адмирал Редер проинтерпретировал эту скорость как продолжительную, что позже привело к некоторой двусмысленности требований к проекту.

Проектирование

19 января 1935 г. Редер принял решение разрабатывать проект линейного корабля «F» с 350-мм главным калибром и турбозубчатыми агрегатами. От разработчиков орудий требовали обеспечения следующих показателей:

- вес орудия 114,9 т;

- вес снаряда 625 кг;

- вес заряда 232 кг;

- начальная скорость снаряда 875 м/с;

- скорострельность 2,3 выстр/мин.

Толщина бронирования оставалась заявленной ранее, кроме барбетов башен главного калибра, которые теперь имели толщину 350 мм над верхней палубой и утончались до 320 мм под ней. Максимальная продолжительная скорость должна была равняться 28 уз. К этому времени водоизмещение уже реально выросло до 39 000 т. Для сокрытия этих данных адмирал Редер дал секретное распоряжение во всех документах указывать стандартное водоизмещение равным 35 000 тонн, поскольку превышение Вашингтонского лимита было нежелательным по политическим соображениям. Тем не менее тщательный пересчет весов корпуса линейных крейсеров Scharnhorst и Gneisenau показал, что даже эта цифра была недостаточной для удовлетворения проектных требований и требовалось некоторое сокращение бронирования. Дальнейший рост водоизмещения приводил к превышению 10-метровой осадки в полном грузу. Более ранние исследования кораблестроительного отдела и других подразделений выявили ограничения в размерах для использования базы в Вильгельмсхафене и Кильского канала: длина 242 м, ширина 36 м, осадка 10 м.

| 4×2 350-мм орудий | 4×2 380-мм орудий | |||

|---|---|---|---|---|

| по заданию | ослабленное | по заданию | ослабленное | |

| Водоизмещение, т | 41 000 | 39 000 | 43 000 | 39 800 |

| Длина, м | 243 | 243 | 250 | 250 |

| Ширина, м | 36 | 36 | 36 | 36 |

| Осадка, м | 9,25 | 8,8 | 9,4 | 8,8 |

| Скорость, уз | 27-28 | 28 | 27-28 | 28 |

Бронирование, мм:

|

320 70 90 35 320 150 350 40 45 100 100 100 120 50 |

290 70 80 30 290 125 350 40 45 80 95 60 95 45 |

320 70 90 35 320 150 350 40 45 100 100 100 120 50 |

260 70 80 30 255 125 350 35 45 90 85 60 95 45 |

16 марта 1935 г. Адольф Гитлер денонсировал Версальский договор. В этом же месяце возник вопрос об увеличении главного калибра до 380 мм, поскольку Франция и Италия собирались строить линкоры, вооруженные 380-мм артиллерией. Этот шаг требовал роста водоизмещения на 1500 тонн, до 42 000-42 500 т. Меньшее превышение 35 000-тонного лимита стоило значительного снижения скорости и/или защиты. С учетом того, что проект уже превысил Вашингтонский лимит на 6000 т и также имея в виду небольшие глубины немецких портов, общий отдел принял решение не рассматривать калибр выше 350 мм. При этом он исходил из тех соображений, что 41 000-тонный корабль, вооруженный 350-мм орудиями, имея максимальную осадку 9,25 м, мог использовать крупнейший док в Вильгельмсхафене, но установка 380-мм артиллерии увеличит осадку до 9,4 м, что сделает использование этого дока невозможным. Снижение же бронирования для уменьшения осадки заметно ухудшит шансы корабля при дуэли со Strasbourg. Рассматривалась возможность установки трех трехорудийных 380-мм башен, что давало экономию по сравнению с четырьмя двухорудийными башнями, но было признано, что 380-мм орудия невозможно втиснуть в существующие водоизмещение. Рассмотренные варианты приведены в таблице.

Остро встала еще одна проблема, решить которую простым изменением проекта было невозможно.

Громадные размеры и наибольшая из всех линкоров мира ширина корабля ограничивали возможность докования (не говоря уже о трудностях прохода Кильским каналом). Такую работу могло произвести лишь несколько доков: плавучий док Ллойда, «Kaiserdock» в Бремене, плавучий док V/VI фирмы «Blohm & Voss» в Гамбурге и 60-тысячетонный плавучий док фирмы «Deutsche Werke» в Киле. Еще один док, на государственной верфи в Вильгельмсхафене, мог принять линкор лишь максимально разгруженным, так как его грузоподъемность не превышала 40 000 тонн, а принятый в то время проект линкора при длине 250 м, ширине 36 м и неизменной толщине бронирования доходил по стандартному водоизмещению до 43 000 т. 1 апреля 1935 г., после консультаций с начальниками основных отделов, Редер принял решение по водоизмещению (41 000 т) и главному калибру (восемь 350-мм орудий в четырех двухорудийных башнях). Планировалось разместить заказ 1 апреля 1936 г. на верфи «Blohm & Voss» в Гамбурге. В случае если это не будет запрещено международными договорами, возможно было увеличение калибра до 380 мм.

По докладу начальника отдела вооружения, это вызвало бы шестимесячную задержку. Поскольку Франция и Италия собирались оснащать новые линкоры 380-мм орудиями, Гитлер лично настоял на вооружении из орудий такого же калибра[5]. В конце концов, 9 мая 1935 г. Редер дал распоряжение строить новый линкор с 380-мм орудиями.

Кораблестроительный отдел вновь занялся изучением альтернативных схем ГЭУ. Было рассмотрено четыре варианта:

- «A» - турбозубчатые агрегаты высокого давления, 12 котлов в шести КО, размещенных перед МО;

- «B» - то же, что и «A», но котлы размещались в трех КО;

- «C» - то же, что и «B», но одно из КО размещалось между МО;

- «D» - турбоэлектрическая установка.

Кораблестроительный отдел считал «B» лучшим вариантом, «D» был отброшен по весовым соображениям. В эскизных проектах были отражены четыре варианта размещения энергетической установки и различные схемы установки средней артиллерии.

Эскизный проект «A2» был одним из вариантов с паровыми турбинами мощностью 115 000 л.с., трехвинтовой схемой и скоростью хода 28 уз. Запас топлива составлял 8000 т, длина по ватерлинии 241,5 м, наибольшая 245,2 м, ширина 36 м. Средняя артиллерия состояла из четырех 150-мм двухорудийных башен С/34 и четырех одноорудийных установок MPL C/20. Проект «A3» имел среднюю артиллерию из двенадцати 150-мм орудий С/28 в казематах, в проекте «A4» все 150-мм орудия размещались в двуорудийных установках LC/34, из которых центральная была поднята на одну палубу. Проект «A5» был вариантом «A2» с турбоэлектрической установкой.

Вопрос о средней артиллерии в казематах вызвал оживленную дискуссию, несмотря на очевидно устаревший характер этого решения. В итоге было решено для усиления защиты забронировать борт между главным поясом и верхней палубой 150-мм плитами с образованием закрытой цитадели и установить все 150-мм орудия в башнях. Таким образом проект избавлялся от основного недостатка казематной артиллерии - заливаемости водой в плохую погоду. Детально рассматривался вопрос об устройстве броневой цитадели. Были проанализированы несколько вариантов ее длины: максимальный, включавший не только все четыре башни главного калибра, но и их погреба; промежуточный, включавший только четыре башни ГК; минимальный - от башни «B» до башни «C».

Очередная конференция 7 июня 1935 г. рассмотрела различные варианты средней артиллерии и продолжила обсуждение главной энергетической установки. Успешное применение установок на паре высоких параметров на новом лайнере Северо-германского Ллойда Scharnhorst вновь поставило на повестку дня вопрос о турбоэлектрической установке, несмотря на лишние 600 т веса по сравнению с турбозубчатыми агрегатами. Кораблестроительный отдел имел свои соображения по использованию этого веса и предложил провести детальную оценку. Редер указал, что установленные водоизмещение и размеры не должны быть превышены и выразил свое удовлетворение принятой схемой бронирования. Было желательным также установить всю среднюю артиллерию в башнях, так что дополнительный вес для турбоэлектрической установки следовало компенсировать экономией в каких-либо других компонентах.

18 июня 1935 г. было подписано англо-германское морское соглашение, по которому Германия получила право строить флот, по суммарному водоизмещению составлявший 35% от флота Великобритании. Соответственно, в классе линейных кораблей Германии разрешено было иметь 184 000 т суммарного тоннажа. Три броненосца типа Deutschland и два линейных крейсера типа Scharnhorst отнимали 83 000 т, оставляя 101 000 т для нового строительства. Поскольку одновременно с подписанием англо-германского соглашения Германия принимала на себя обязательство соблюдать условия Вашингтонского договора 1922 г. и Лондонского договора 1930 года, она не могла строить линкоры стандартным водоизмещением более 35 000 т, хотя и предполагалось, что к моменту вступления новых кораблей в строй эти ограничения уже утратят силу.

23 августа 1935 г. кораблестроительный отдел представил адмиралу Редеру эскизный проект «A13» с трехвинтовой турбоэлектрической установкой, который он в целом одобрил, но потребовал доработать в отношении зенитного вооружения, формы мостика, расположения постов управления и авиационного оборудования. Требовалось вдвое увеличить число 37-мм зениток (восемь спаренных установок вместо четырех) и улучшить обитаемость за счет сокращения протяженности цитадели только от башни «B» до башни «C», что уменьшило бы число помещений без иллюминаторов. Позже пересмотр чертежей показал, что имеется достаточно места для основных жилых помещений за пределами броневой цитадели, и она была восстановлена в первоначальном виде, доходя по длине до концевых башен, что и было утверждено 23 января 1936 г. В то же время, толщина барбетов в пределах цитадели была уменьшена до 220 мм, а части броневой палубы - со 100 до 80 мм.

Дальнейшие усовершенствования бронирования включали введение 20-мм брони для противоосколочной защиты на нижней палубе перед цитаделью и усиление броневой палубы над погребами главного калибра до 95 мм. В дополнение к этому, основные броневые траверзы были продолжены до верхней палубы. По предложению кораблестроительного отдела и отдела вооружений, 23 ноября 1935 г. адмирал Редер согласился с уменьшением толщины главного пояса до 300 мм.

Проектирование турбоэлектрической установки выявило ряд проблем. Так, берлинская фирма «Siemens-Schuckert Werke» не бралась обеспечить изготовление установки к контрактному сроку, поскольку флот выдвигал требование реверса с полных оборотов вперед на полные обороты назад за 20 секунд. По мнению фирмы, столь быстрое переключение вызывало бы перегрев моторов. Кроме того, опасения кораблестроителей вызывала неопробованность и, как следствие, сложность эксплуатации и ремонта этого типа энергетической установки.

В июне 1936 г. кораблестроительный отдел окончательно отказался от турбоэлектрической установки и предложил Редеру санкционировать вместо нее турбозубчатые агрегаты на паре высоких параметров. 6 июня главком согласился с этим, но изменение типа силовой установки потребовало перерасчетов и переработки значительной части чертежей. Освободившийся вследствие отказа от турбоэлектрической схемы вес был использован на восстановление толщины главного пояса до прежних 320 мм. Применение сварки вместо клепки для бронирования верхней палубы дало дополнительную экономию, позволив на втором корабле серии увеличить толщину палубы над погребами с 95 до 100 мм, а толщину скосов у погребов со 110 мм до 120 мм. К декабрю 1936 года любое дополнительное увеличение толщины броневой палубы стало невозможно, поскольку плиты для нее уже были раскатаны.

Постройка и испытания

С постройкой кораблей такой величины возникли определенные проблемы, так как подходящие стапели имели только четыре предприятия: Военно-Морская верфь в Вильгельмсхафене, «Deutsche Werke» в Киле, «Blohm & Voss» в Гамбурге и верфь «A.G. Weser» концерна «Deschimag» в Бремене, однако две первые приходилось не принимать в расчет, так как они в это время вели постройку линкоров Scharnhorst и Gneisenau.

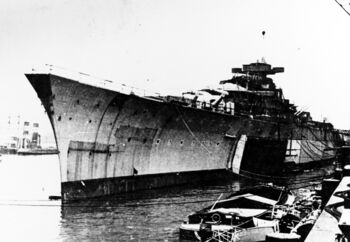

Головной линейный корабль «F» был заказан верфи «Blohm & Voss» 16 ноября 1935 г. и в бюджетных документах проходил под наименованием «Ersatz Hannover». Планировалось, что он будет заложен 1 января 1936 г., но высказывалась надежда, что это может произойти раньше. Однако политическая ситуация не позволила ускорить закладку, поэтому было решено компенсировать потерю времени за счет темпов строительства, чтобы корабль мог вступить в строй 1 октября 1939 г. вместо первоначально планировавшейся даты 1 декабря 1939 г.

Линкор «G» («Ersatz Schleswig-Holstein») планировалось строить на Военно-Морской верфи в Вильгельмсхафене, на стапеле, освобождавшемся после спуска Scharnhorst, но этот стапель нуждался в расширении, так что изначально должна была закладываться только часть киля. Тем не менее 14 июня 1936 г. верфь получила заказ. Корабль предполагалось заложить 1 января 1937 г. и сдать флоту 1 февраля 1940 г.

При спуске на воду линкоры «F» и «G» получили названия Bismarck и Tirpitz, под которыми и вошли в историю.

| Название (позывной) |

Герб | Литерное/ бюджетное наименование |

Строитель | Стапельный номер |

Заказан | Заложен | Спущен | Вступил в строй |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bismarck («BS») |

|

«F»/«Ersatz Hannover» | «Blohm & Voss», Гамбург |

BV-509 | 16.11.1935 | 01.07.1936 | 14.02.1939 | 20.08.1940 |

| Tirpitz («TP») |

|

«G»/«Ersatz Schleswig-Holstein» | Kriegsmarinewerft, Вильгельмсхафен |

S-128 | 14.06.1936 | 02.11.1936 | 01.04.1939 | 25.02.1941 |

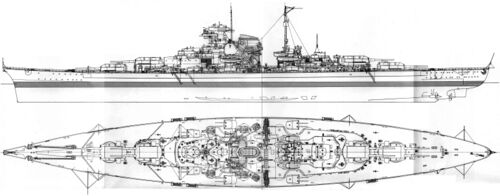

Описание конструкции

| Bismarck (август 1940 г.) |

Tirpitz (февраль 1941 г.) | |

|---|---|---|

| Водоизмещение, т - пустого - проектное - полное - максимальное боевое |

39 517 45 451 49 406 50 405 (50 900 в мае 1941 г.) |

39 539 45 474 49 429 50 425 (53 500 в 1944 г.) |

| Размерения, м - длина наибольшая - длина по ватерлинии - ширина наибольшая - осадка при проектном водоизмещении - осадка при боевом водоизмещении |

250,5 241,55 36 9,33 10,2 (при 49 406 т) |

250,6 241,72 36 9,9 10,61 (при 52 890 т) |

| Характеристики корпуса при проектном углублении: - водоизмещение, т - высота корпуса (от киля до верхней палубы на миделе), м - высота борта на форштевне (по проекту), м - высота борта на миделе (по проекту), м - отношение длины к ширине (L/B) - отношение длины к высоте борта (L/H) - отношение ширины к осадке (B/T) - призматический коэффициент - коэффициент полноты ватерлинии - коэффициент полноты мидель-шпангоута - вес, требующийся для увеличения осадки на 1 см |

45 451 15 8,8 5,67 6,71 16,1 3,86 0,56 0,66 0,97 57,3 |

45 474 15 8,8 5,67 6,71 16,1 3,64 0,56 0,66 0,97 57,3 |

| Энергетическая установка: - число и тип котлов - рабочее давление пара, атм - рабочая температура пара, °С - число и тип ТЗА - проектная мощность, л.с. - скорость хода наибольшая, уз. - частота вращения валов на полном ходу, мин-1 - максимальная мощность на испытаниях, л.с. - максимальная скорость на испытаниях, уз. |

12 «Wagner» 55 450 3 «Blohm & Voss» 138 000 30 278 150 170 30,12 |

12 «Wagner» 55 450 3 «Brown-Boveri» 138 000 30 278 163 026 30,81 |

| Емкость топливных цистерн максимальная, м³ | 7400 | 7780 |

| Дальность плавания, миль (при скорости, уз.) | 8 525 (19) 6 640 (24) 4 500 (28) |

8 870 (19) 6 963 (24) 4 728 (28) |

| Броневая защита, мм: - главный пояс - верхний пояс (каземат) - пояс в оконечностях (нос / корма) - главная палуба (над машинами / погребами - скос) - верхняя палуба (над машинами / погребами) - рулевое устройство - башни ГК (лоб - борт - крыша) - барбеты ГК -башни СК (лоб - борт - крыша) - боевая рубка (стенки - крыша) - противоторпедная переборка |

320 145 60/80 80/95-110 50/80 110-150 360-220-180 340 100-40-35 350-200 45 |

315 145 60/80 80/100-110-120 50/80 110-150 360-220-180 340-220 100-40-35 350-200 45 |

| Вооружение: число установок х стволов - калибр / длина ствола в калибрах |

8 (4×2) - 380-мм/52 орудий SK C/34 12 (6×2) - 150-мм/55 орудий SK C/28 16 (8×2) - 105-мм/65 орудий SK C/33 16 (8×2) - 37-мм/83 орудий SK C/30 12 (12×1) - 20-мм/65 орудий C/38 8 (2×4) - 533-мм ТА (только Tirpitz) 2 катапульты, 4 гидросамолета | |

| Экипаж, чел. (в т.ч. офицеров) | 2065 (103) (в сентябре 1940 г.) |

2608 (108) (в 1943 г.) |

Корпус

При проектировании корпуса новых линкоров «F» и «G», своими размерами превосходивших все имеющиеся на тот момент в мире боевые единицы, немецкие конструкторы использовали весь свой богатый опыт создания тяжелых броненосных кораблей. Проектные работы велись в конструкторском отделе Управления кораблестроения, под руководством министерского советника Германа Буркхардта.

Корпус новых линкоров имел характерную для крупных немецких надводных кораблей веретенообразную форму. По проекту он был гладкопалубным, с почти вертикальным форштевнем и округлой кормой; в средней части имелась заметная седловатость, так как оконечности были несколько приподняты для улучшения мореходности. Размеры корабля по окончательному проекту: длина 241,6 м, ширина 36 м. При проектировании особое внимание уделялось обводам и снижению сопротивления корпуса, о чем свидетельствует очень низкий призматический коэффициент 0,56. В носу в подводной части обводы корпуса имели выраженное бульбовидное утолщение для уменьшения волнообразования.

Важным элементом проектирования корпуса был тщательный подбор материалов. Для конструкций толщиной 20 мм и более использовалась сталь высокого напряжения марки Schiffbaustahl 52 или St.52, для элементов меньшей толщины и, как правило, сложной формы применялась более мягкая St.45. При постройке использовались все новейшие достижения того времени, прежде всего - электросварка, опыт применения которой немцы хорошо изучили к тому времени и теоретически, и практически. На обоих кораблях при помощи электросварки собиралось 90-95% всех конструкций, в том числе набор, обшивка и нецементированная броня (с применением специального электрода для этого типа брони) за исключением противоторпедной переборки и нижней броневой палубы. Основные палубы также были сварными. Клепанными оставались лишь некоторые наиболее ответственные узлы конструкции - килевая балка и, частично, штевни. Кроме того, как и на более ранних немецких кораблях, широко использовались легкие сплавы. Мебель в каютах и кубриках делалась из алюминия, за исключением стульев, для которых применение алюминия не давало достаточной экономии веса для оправдания высокой стоимости. В конструктивных перегородках алюминий не применялся. В целом же электросварка наряду с применением более прочных марок стали давала значительную экономию веса по сравнению с проектами периода Первой Мировой войны.

Корпус корабля набирался по смешанной продольно-поперечной схеме. Центральный киль имел две секции - между шпангоутами 47,6 и 154,6 в корме и от шп.224 до форштевня[6]. Между шпангоутами 154,6 и 224 киль был заменен центральной продольной переборкой, а в корме до шп.47,6 - стрингерами. Для докования киль был подкреплен пластинами, приваренными с интервалом 500 мм. Штевни линкоров - литые, составные.

Двойное дно занимало 83% длины корпуса и имело высоту 1700 мм (1200 мм в оконечностях). Оно имело сварную конструкцию и отделения для хранения нефти или воды. Набор двойного дна собирался по бракетной системе с восемью неразрезными стрингерами с каждой стороны от киля.

Стрингеры III и VIII каждого борта были сделаны водо- и нефтенепроницаемыми, причем стрингер VIII соединялся с противоторпедной переборкой, а стрингер III был подкреплен до шпангоута 112,3, чтобы принимать нагрузку при доковании. Боковые кили с каждой стороны размещались между шп. 88,8 и 141,1 и были приварены к борту корабля. Они имели ширину около 1000 мм в средней части и площадь 55 м² каждый.

Продольные связи выше двойного дна также исполнялись неразрезными, лишь в верхней части борта в конструкции корпуса использовали продольные связи, прерывающиеся шпангоутами. Такая система обеспечивала кораблю хорошую продольную прочность и, в то же время, создавала надежную опору для бортовых броневых плит; в немалой степени этому способствовала конструкция шпангоутов, сплошных в верхней части. Вблизи оконечностей конструкция набора постепенно переходила к продольной системе, но с меньшим числом стрингеров. Предусматривалось четыре доковых киля (днищевые стрингеры III и VIII каждого борта). Наибольшая толщина листов наружной обшивки - до 20 мм.

Прочность корпуса рассчитывалась исходя из длины волны, равной 1/20 длины корабля.

Противоторпедная переборка (ПТП) тянулась от шп. 32 до 202,7 и по высоте поднималась от бортовой обшивки на примерно 1400 мм выше броневой палубы, а в районе барбетов кормовой пары 150-мм башен - на 2400 мм. Переборка имела клепаную конструкцию и была выполнена нефтенепроницаемой. Переборки в зоне ПТЗ были нефтенепроницаемыми с внутренней части от стрингера IX и водонепроницаемыми с наружной.

Над броневой палубой ПТП между шпангоутами 32 и 202,7 переходила в продольную противоосколочную переборку. Эта переборка доходила до верхней палубы и при необходимости огибала барбеты 150-мм башен. Барбеты носовой пары 150-мм башен имели «классическую» цилиндрическую форму от броневой до верхней палубы. Барбеты средней и кормовой пар имели цилиндрическую форму только выше верхней палубы, ниже (от броневой до верхней палубы) барбеты имели форму обусловленную примыканием их к верхней части ПТП и легкой переборке продолжающей её выше: барбет состоял из полуцилиндра, обращённого к борту и переходящего в плоские переборки, примыкающие к ПТП. В дополнение к этому пара продольных переборок между броневой и верхней палубами тянулись от барбета башни «B» к барбету башни «C» на расстоянии примерно 4800 мм от диаметральной плоскости.

Продольные переборки в кормовой части были установлены между шпангоутами 10,5 и 32 и поднимались от внутренней обшивки или вала среднего винта до броневой палубы. Носовые машинные отделения были разделены центральной переборкой между шпангоутами 98,3 и 112,3 по длине и внутренним дном и броневой палубой по высоте. Продолжение этой переборки высотой до нижней броневой палубы доходило до шпангоута 91,3. В носовой части продольная переборка над центральным килем имелась между шпангоутами 154,6 и 224. Она доходила по высоте до нижней или верхней платформы и была усилена для сопротивления дополнительным нагрузкам при доковании.

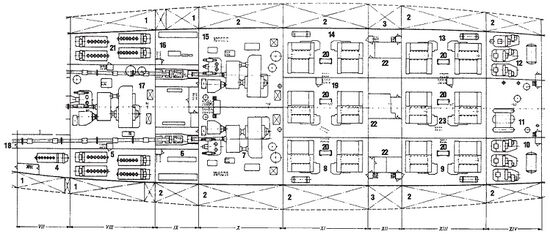

По высоте корпус делился семью палубами, из которых сплошными были только три: верхняя (Oberdeck), батарейная (Batteriedeck) и главная или броневая (Panzerdeck)[7]. Четыре других (включая настил двойного дна) были расположены ниже броневой и по существу являлись платформами. Средняя высота междупалубного пространства равнялась 2,4 м.

Главные поперечные переборки, за исключением переборок, подкреплявших башни, прерывались центральной и бортовыми продольными переборками. По высоте они шли от дна до броневой палубы, по ширине -до ПТП, продольных переборок или обшивки. Переборка на шп. 10,5 закрывала заднюю оконечность броневой палубы. Башни поддерживались по шпангоутам 41,8, 50,5, 60, 68,7, 169,98, 178,7, 188,8 и 196,9 поперечными переборками, простиравшимися по высоте от внутренней обшивки до броневой палубы. Выше броневой палубы корабль имел 34 поперечные переборки различной высоты - в зависимости от места расположения по длине.

Водонепроницаемость и контроль за повреждениями обеспечивались разделением корпуса на 22 главных водонепроницаемых отсека, причем отсеки с VIII по XIII занимала энергетическая установка. Отсеки III-XIX (суммарная длина 171,7 м) защищались бортовой броней. В них располагались наиболее важные, жизненные для корабля объекты:

- III-VI - погреба кормовой группы башен главного калибра;

- VII - отделение вспомогательных дизель-генераторов, пост живучести, коридор среднего гребного вала;

- VIII - машинное отделение №1 и отделения главных дизель-генераторов;

- IX- пост энергетики и живучести, главные распределительные щиты, коридоры бортовых гребных валов;

- X - машинные отделения №№ 2и3;

- XI - кормовая группа котельных отделений

- XII- вспомогательные механизмы котельных отделений;

- XIII - носовая группа котельных отделений;

- XIV - отделения турбогенераторов и вспомогательных механизмов;

- XV-XIX - погреба носовой группы башен главного калибра.

Верхняя палуба от кормы до шп. 233 покрывалась 75-мм тиковыми досками. Размагничивающий кабель устанавливался по нижней кромке поясной брони.

Несмотря на то, что проект разрабатывался в течении нескольких лет, уже после закладки головного корабля в конструкцию было внесено множество изменений, которые, впрочем, в большей части относились к форме и размещению надпалубных помещений и оборудования. Так, первоначальный проект предусматривал более короткую (на 5 м) носовую надстройку, а также короткую радиоантенну вместо фок-мачты позади башенноподобной надстройки. В окончательном виде мостики были приподняты на один ярус, так что надстройка между ними и орудийной башней «B» образовала характерную «ступеньку». Этим устранили воздействие дульных газов на основные посты управления кораблем. Дымовая труба была перенесена на 7 м к носу, а грот-мачта (первоначально однодревковая) - на 17 м в корму.

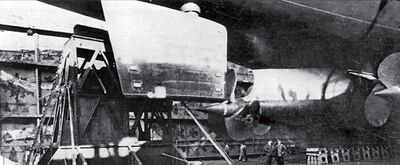

Ангар для самолетов в первоначальном проекте отсутствовал, а для их запуска предназначались две ступенчато расположенные поворотные катапульты в корму от грот-мачты. Хранение гидросамолетов на катапультах вызывало вполне обоснованную критику, поэтому весь комплекс авиационного вооружения претерпел существенные изменения: катапульты перенесли на палубу спардека и жестко зафиксировали перпендикулярно продольной плоскости, а по бокам от дымовой трубы оборудовали два ангара. В целом подобное решение повторяло английскую схему размещения бортовой авиации, впервые появившуюся на модернизированном в 1933-1936 гг. линейном крейсере HMS Repulse.

Единственной достаточно крупной работой по корпусу, произведенной после закладки кораблей, было изменение формы носовой оконечности. Вместо вертикальных оба линкора были оснащены клиперными или, как их называли в Германии, «атлантическими» форштевнями. На Bismarck эти работы были произведены в сентябре 1939 г., во время достройки, а на Tirpitz - еще до спуска на воду. «Атлантический» форштевень увеличил длину кораблей примерно на 3 м и, в сочетании с высоким бортом и увеличенным развалом носовых шпангоутов, давал кораблям хорошую мореходность в тяжелых условиях Северного моря и Атлантики. Во время боя в Датском проливе Bismarck не имел особых проблем с заливанием носа и даже с обширными затоплениями в носовой части поддерживал ход в 28 узлов.

Вместе с «атлантическим» форштевнем было изменено и расположение якорей. Теперь один якорь размещался прямо на форштевне, а два других лежали на верхней палубе в полуклюзах вместо обычного расположения в бортовых якорных клюзах. Это расположение было надежным, безопасным и не создавало лишних брызг. Якоря сбрасывались за борт при помощи механических устройств. Четвертый якорь был установлен в корме по левому борту в обычном клюзе.

Броневая и противоторпедная защита

Традиционно немецкие крупные корабли имели мощную броню, отличное разделение на отсеки и хорошую противоторпедную защиту. При повышении эффективности стрельбы на большие дистанции и бомбометания немцам пришлось серьезное внимание уделить и горизонтальной защите. Уже в 1934 г. они признали недостаточной толщину бронепалуб периода Первой Мировой войны и выработали принцип, что ни горизонтальная, ни вертикальная броня в одиночку не должны противостоять тяжелым снарядам. Они также понимали, что тяжелые орудия выиграли спор у брони и что абсолютной защиты не существует.

В подходе к бронированию тяжелых артиллерийских кораблей немцы шли вразрез с мировой практикой, принявшей после Ютланда американский принцип «все или ничего», и сохранили приверженность традиционному способу бронирования. Немецкие конструкторы решили распределить броню таким образом, чтобы на критических дистанциях горизонтальная и вертикальная броня помогали друг другу выдерживать попадания в жизненно важные части корабля - снаряд, пробивший броню борта должен был встречать на пути и бронепалубу.

Хотя при этом возрастал риск взлететь на воздух от пущенного с очень большой дистанции снаряда (а большинство теоретиков межвоенного периода сходилось во мнении о грядущем увеличении дистанций артиллерийского боя) или бомбы, сброшенной с большой высоты, немецкие адмиралы по-прежнему собирались сражаться на малых и средних дистанциях, уповая на ограниченную видимость в Северном море. По этой причине в проекте линейных кораблей «F» и «G» вертикальное бронирование явно превалировало над горизонтальным. Немецкая система броневой защиты не базировалась на концепции «зоны неуязвимости», принятой в других флотах. Вместо нее разработали сложные таблицы в координатах «дистанция-угол цели» для орудий наиболее вероятных противников из числа английских и французских кораблей, на основе которых командиры немецких линкоров и крейсеров могли выбирать наименее рискованные дистанции боя. Эти таблицы, конечно, не гарантировали полной безопасности, поскольку многие данные в них базировались на не вполне достоверной и порой ошибочной информации. Тем не менее, для выработки общих тактических решений они были довольно полезными.

Немцы не считали серьезной проблему ныряющих снарядов, упавших с небольшим недолетом, как это полагали японцы, американцы и англичане. И всё-таки следует признать, что с повышением эффективности стрельбы на дальних дистанциях немецкая система броневой защиты оказалась слабой против большинства орудий новых линкоров.

Общий вес брони на кораблях типа Bismarck составлял 18 700 метрических тонн или 40% от проектного боевого водоизмещения. Только японские суперлинкоры типа Yamato превосходили немецкий корабль по суммарному весу бронирования (22 895 метрический тонн), но при этом существенно уступали по его процентному отношению к водоизмещению - всего 33,2 0%.

Вертикальная защита

Вертикальное бронирование Bismarck и Tirpitz в целом соответствовало схеме, принятой для линкоров типа Scharnhorst, основной разницей, кроме толщины некоторых плит, было наличие вертикальной противоторпедной переборки вместо наклонной. Жизненно важные отсеки защищала броневая цитадель, прикрывавшая 68% длины корпуса по ватерлинии (170,7 м в длину и 7 м в высоту) и замыкавшаяся в носу и в корме броневыми траверзами. Вся вертикальная броня толще 100 мм изготавливалась из закаленной стали марки КС, для более тонких плит использовалась броня Wh.

Главный пояс состоял из верхнего и нижнего рядов плит. Нижний ряд плит (главный пояс) имел толщину 320 (Bismarck) или 315 (Tirpitz) миллиметров на 70о% своей высоты, а затем плавно утончался до 170 мм по нижней кромке. Верхняя кромка главного пояса располагалась на 100 мм ниже батарейной палубы, нижняя кромка - на 7800 мм выше киля (т.е. на 1600 мм ниже проектной ВЛ). По верхней кромке пояс имел желоб и уступ для соединения с плитами верхнего ряда плит. Верхний пояс (в немецком флоте его традиционно называли казематом) имел толщину 145 мм и доходил по высоте до верхней палубы. По замыслу немецких конструкторов, этот пояс должен был служить защитой от снарядов крейсеров и эсминцев при стычках на ближних дистанциях в условиях Северного моря.

Плиты главного и верхнего поясов укладывались на тиковую подкладку толщиной 60 мм, а вся эта конструкция крепилась к корпусу броневыми болтами диаметром 50 или 70 мм. Вертикальные кромки листов не скреплялись друг с другом, что, например, нормами советского кораблестроения не допускалось. Главный пояс закрывал борт от шп. 32 до шп. 203 и имел высоту 4,8 м, из которых 2,8 м (2,4 м в полном грузу) располагались выше проектной ватерлинии. Пояс был вертикальным в средней части, а в оконечностях имел наклон наружу, обусловленный обводами корпуса. Этот наклон (17°, 10°, 7° и 8-10° в районе башен «А», «В», «С» и «D» соответственно) заметно улучшал бортовую защиту погребов на дальних дистанциях. Обшивка борта под главным поясом имела толщину 16 мм в нижней и средней части, 18 мм в верхней части и 25 мм в районе кормовых 150-мм башен.

За главным поясом (на расстоянии 5,5 м от борта на миделе) размещалась продольная противоторпедная переборка, поднимавшаяся от стрингера IX до броневой палубы. Ее нижняя часть - от днища до броневой палубы (внутренняя или главная ПТП) - изготавливалась из мягкой броневой стали Ww толщиной 45 мм с двойными планками различной ширины по кромке и крепилась к набору корпуса при помощи клепки. Выше броневой палубы ПТП была продолжена до верхней палубы 25-30 мм противоосколочной переборкой.

В носу и в корме броневая цитадель закрывалась траверзами по шпангоутам 32 и 202,7. Толщина носового траверза составляла 145 мм от верхней до батарейной палубы, 220 мм между батарейной палубой и верхней платформой и 180 мм между верхней и средней платформой. Кормовой траверз по 32-му шпангоуту в 33,4 метра от ахтерштевня был устроен аналогично, но не имел 180-мм участка между верхней и средней платформой, поскольку в корме рули защищала более толстая броневая палуба.

Еще один броневой траверз по шпангоуту 10,5 (в 11,3 м от ахтерштевня) защищал рулевое управление. Его толщина составляла 150 мм в центральной части, а выше (между батарейной и главной палубами) и ниже - 45 мм.

В оконечностях борт по ватерлинии защищали тонкие противоосколочные пояса из брони Wh. Эта защита устанавливалась с учетом опыта Ютландского боя, когда носовая оконечность линейного крейсера SMS Lützow была разбита осколками 381-мм снаряда, что привело к большому дифференту на нос[8]. Пояс в корме имел толщину 80 мм и простирался от шп. 10,5 до шп.32. Его полная высота составляла 2100 мм, из которых 1500 мм находились ниже конструктивной ватерлинии. Носовой пояс толщиной 60 мм шел от носового траверза до самого форштевня (длина 38,5 м) и имел высоту 3895 мм. Добавим, что пояс в оконечностях играл роль обшивки и имел планки для клепаного соединения с обшивкой борта выше и ниже броневых плит.

Общий вес вертикальной брони линкоров (включая противоторпедные переборки) - 8 136,532 т.

Горизонтальная броня

Горизонтальная защита состояла из двух броневых палуб - верхней и главной (броневой). Материалом служила броня Wh. Верхняя палуба простиралась на 213,5 м (от шп.10,5 до шп. 224), что составляло около 85% длины корабля. Она была равномерно бронирована 50-мм плитами, утолщаясь до 80 мм в районе барбетов 150-мм башен. Основным назначением палубы было инициирование взрывателей бомб, с тем чтобы взрыв происходил выше главной броневой палубы. Швы и кромки верхней палубы крепились при помощи сварки. Вес этой палубы составлял 2248,053 т.

В отличие от линкоров предыдущего проекта (Scharnhorst и Gneisenau), где в результате перегрузки главная бронепалуба оказалась ниже ватерлинии, на Bismarck и Tirpitz

она располагалась несколько выше ватерлинии, но сохранила неоднородность по толщине. Ее наиболее широкий, плоский участок - между противоторпедными переборками - имел толщину 80 мм над машинно-котельными отделениями (отсеки VIII-XII), но над погребами (отсеки III-VII и XIV-XIX) на Bismarck усиливался до 95 мм, а на Tirpitz, за счет уменьшения толщины пояса, до 100 мм.

С внешней стороны противоторпедной переборки главная броневая палуба имела скосы, расположенные под углом 22° к горизонту и примыкавшие к главному броневому поясу примерно на 1 м выше его нижней кромки. Толщина палубной брони на скосах была усилена до 110 мм (на Tirpitz в районе погребов - до 120 мм). Особое внимание было уделено конструктивному креплению палубы для равномерного распределения нагрузок и недопущения концентрации напряжений. Горизонтальная часть палубы крепилась болтами, скосы - плоскими заклепками. В районе соединения с ПТП палуба подкреплялась двойными полосами броневой стали шириной 300 мм. Соединение с ПТП дополнительно закреплялось сваркой, что было результатом проведенных ранее испытаний с подводными взрывами. На главную палубу ушло 4 293,264 т брони.

Особое внимание уделялось разработке конструкции броневых решеток в дымоходах и вентиляционных шахтах. Конструкция решеток времен Первой Мировой войны была не вполне удачной, так как позволяла осколкам проникать под броневую палубу. Новые решетки представляли собой плиты из гомогенной брони повышенной толщины с насверленными цилиндрическими отверстиями. Испытательные стрельбы показали, что конструкция давала определенную защиту даже при прямых попаданиях.

Вне цитадели главная палуба не бронировалась, однако в корме ниже уровня ватерлинии имелась специальная броневая промежуточная палуба, защищающая рулевое управление корабля. Она тянулась от кормового траверза цитадели до траверза румпельного отделения (между шпангоутами 10,5 и 32) и имела сложную форму, но толщина плит была равномерной - 110 мм. В носовой части главная палуба вне цитадели также не бронировалась, но верхняя платформа от носового траверза до 215-го шпангоута бронировалась 20-мм листами.

Защита артиллерии

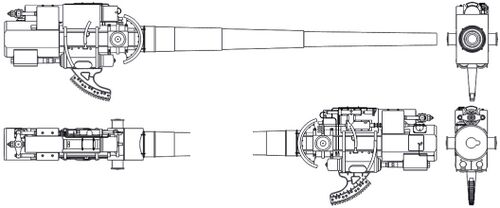

Башни главного калибра линкоров типа Bismarck имели форму сложного многогранника, состоявшего из 14 поверхностей, почти полностью плоских (единственной гнутой деталью была задняя стенка башни). В лобовой части башни защищались плитами толщиной 360 мм, с боков - 220-мм вертикальными и 150-мм наклонными листами, задняя стенка, игравшая также роль противовеса, была толще - 320 мм. Плоская часть крыши и примыкающие к ней наклонные поверхности имели толщину 180 мм, не прикрытый барбетом пол башни защищался 50-150-мм плитами. Вся броня башен крепилась на болтах.

Барбеты башен главного калибра бронировались только выше броневой палубы и состояли из двух колец. Нижнее кольцо - от броневой до верхней палубы - имело толщину 220 мм (следует учесть, что дополнительную защиту создавала бортовая броня), верхнее кольцо, располагавшееся над верхней палубой, было существенно толще - 340 мм, и лишь на Tirpitz небольшой внутренний сегмент у диаметральной плоскости - 220 мм. Весь броневой материал башен главного калибра и их барбетов изготовлялся из цементированной брони КС.

Башни среднего калибра также собирались из 12 плоских плит и закругленной задней стенки. По сравнению с линкорами предыдущего типа Scharnhorst их бронирование было ослаблено. Лобовая плита имела толщину 100 мм, боковые стенки - 40 мм, передняя плита крыши - 35 мм, задняя плита крыши и пол - 20 мм.

Барбеты 150-мм башен имели внутренний диаметр 4,95 м и опирались на броневую палубу. Над верхней палубой (высота 1,64 м) их защищала 80-мм броня, в межпалубном пространстве ее толщина уменьшалась до 20 мм, так как основной защитой служили плиты броневого пояса.

Бронирование 105-мм зенитных установок было еще скромнее: у модели С/33 - 15 мм лоб, 10 мм борта и основание; у модели С/37 - 20 мм лоб, 10 мм борта, 8 мм основание и тыльная часть.

Основным материалом для бронирования орудий среднего и зенитного калибров служила сталь Wh и только для лобовых плит 150-мм башен использовалась КС.

Боевая рубка и посты управления огнем

Боевые рубки практически на всех немецких тяжелых кораблях являлась одним из наиболее защищенных мест, не стали исключением и линкоры типа Bismarck. Их носовая боевая рубка была двухъярусной и на виде сверху имела форму усеченного овала со срезанной передней стенкой. Верхняя часть рубки имела более сложную форму, приспособленную для размещения перископов и визиров управления огнем. Стенки рубки состояли из пяти броневых плит толщиной 350 мм, соединенных планками и болтами; крыша имела толщину 200 мм, пол - 70 мм. С находившимся под броневой палубой центральным постом рубку связывали коммуникационные линии, заключенные в 220-мм броневую трубу диаметром 1 м.

Кормовая боевая рубка была одноярусной, почти прямоугольной формы и защищалась значительно слабее: 150-мм вертикальными и 50-мм горизонтальными плитами, а ее коммуникационная труба имела диаметр 0,8 м и толщину 50 мм.

Посты управления огнем главного и среднего калибра имели достаточно мощное бронирование:

- КДП на боевой рубке - 200-мм стенки, 100-мм крышу и 50-мм пол;

- КДП на башенноподобной надстройке - 30-мм стенки, 20-мм крышу и пол, а также основание с 60-мм стенками и 20-мм полом и крышей;

- КДП на кормовой надстройке - 100-мм стенки, 50-мм крышу и 30-мм основание.

Вся броня рубок и постов управления огнем - марки КС. Легкое противоосколочное бронирование из 10-20 мм стали Wh или Wsh имели некоторые помещения на носовой надстройке, а также купола стабилизированных постов управления зенитным огнем.

Конструктивная подводная защита

Противоторпедная защита (ПТЗ) проектировалась для защиты от взрыва 250-кг заряда тринитротолуола (ТНТ) на глубине в половину проектной осадки. Схема защиты основывалась на полномасштабных испытаниях, проведенных на старым броненосце SMS Preußen. Коридоры для электрических кабелей, размещавшиеся за противоторпедной переборкой, было решено сделать частью ПТЗ - их дополнительная ширина должна была служить защитой жизненно важных частей от затоплений в случае пробоины. Сами кабели должны были крепиться в местах минимальной возможной деформации в верхней и нижней части отсеков ПТЗ. Эксперименты с SMS Preußen позволили лучше спроектировать крепления кабелей и реле для их большей устойчивости к сотрясению от взрыва.

Поскольку котлы и машины корабля потребовали больше места, чем первоначально планировалось, пришлось сделать коридоры для кабелей и соответствующую переборку не в полную высоту машинно-котельных отделений. В результате ПТЗ была ослаблена, что и привело в ходе боя в Датском проливе к затоплению котельного отделения Bismarck при попадании 356-мм снаряда с HMS Prince of Wales, разорвавшегося снаружи от ПТП.

Внутренняя (главная) 45-мм противоторпедная переборка тянулась по всей длине цитадели и поднималась от обшивки второго дна до верхней броневой палубы. Толщина ПТП определялась экспериментально. Слишком тонкая переборка не выдержала бы нагрузок, а слишком толстая не обладала бы достаточной эластичностью и могла бы быть сорвана с креплений.

Пространство до внутренней ПТП было разделено на две зоны. Внешняя зона представляло собой пустой объем, предназначенный для расширения газов при взрыве. Переборки в этой зоне были выполнены из возможно более тонкой стали, чтобы, легко разрушаясь, не препятствовать расширению газов и не создавать крупных осколков. Этот объем должен было оставаться пустым при любых условиях, цистерны для контрзатоплений располагались отдельно от него в нижней части корпуса под бортовыми топливными цистернами. Сами цистерны размещались между внутренней и внешней противоторпедными переборками и должны были быть заполнены на 70-75% от максимального объема. Расстояние от обшивки борта до верхней кромки внешней ПТП на миделе составляло 2347 мм. Основная энергия взрыва должна была затрачиваться на разрушение внешней стенки топливных цистерн и преодоление гидравлического сопротивления нефти и воды, часть взрывных газов должна была расширяться наверх, а остаток энергии - гаситься деформацией противоторпедной переборки, причем жидкая среда должна была более равномерно распределять нагрузки.

Общая глубина ПТЗ на уровне половинной осадки составляла:

- башня «A» (отсек XVIII) - 3,05 м;

- башня «B» (отсек XVI) - 3,51 м;

- МКО (отсеки IX-XIII) - 5,50 м;

- башня «C» (отсек VI) - 3,35 м;

- башня «D» (отсек IV) - 3,05 м.

В районе башен, где глубина ПТЗ уменьшалась, дополнительная защита достигалась за счет более широких внутренних помещений, отделявших ПТП от погребов. Расстояние от внутренней ПТП до стенки погреба составляло примерно 2,4 м.

В целом конструктивная подводная защита линкоров типа Bismarck соответствовала требованиям своего времени, однако если учесть, что меньшие по размерам корабли типа Scharnhorst имели подводную защиту такой же глубины, то можно считать, что на новых кораблях ее можно было сделать и мощнее. При этом противоторпедная защита имела ряд принципиальных недостатков, которые сыграли немаловажную роль в судьбе головного корабля. Во-первых, ПТЗ гарантировала надежную защиту только от маломощных авиационных торпед и оказалась на пределе сопротивляемости против британских корабельных торпед. Во-вторых, во время испытаний выявилось ненадежное крепление верхней кромки противоторпедной переборки к броневой палубе (что было присуще и линкорам типа Scharnhorst) и стыковых соединений отдельных листов переборки. В-третьих, в системе подводной защиты отсутствовали фильтрационные отсеки, предназначается для ограничения распространения воды в случае повреждения ПТП. На кораблях типа Bismarck противоторпедная переборка служила не только для ограничения зоны разрушений при подводном взрыве, но и средством предупреждения распространения воды - тем самым на нее возлагали слишком много неоправданных надежд. Этот недостаток был учтен немцами, и в проекте следующих линейных кораблей типа «H-39» фильтрационные отсеки уже были предусмотрены.

Энергетическая установка и ходовые качества

Первоначально линкоры типа Bismarck предполагалось оснастить турбоэлектрической силовой установкой с тремя агрегатами по 46 000 л.с. Она должна была занимать три отсека: котлы побортно, генераторы - в середине корабля, между продольными переборками. Преимуществом такой установки были более простая конструкция турбин, вращавшихся в одном направлении с постоянной скоростью, короткие гребные валы, возможность быстрого изменения скорости и реверса с переднего хода на задний. Тем не менее, в окончательном проекте была принята более традиционная паротурбинная главная энергетическая установка (ГЭУ) на паре высоких параметров.

Работы над созданием судовых высоконапорных котлов с целью экономии объема и веса велись в Германии с середины 1920-х гг.

Если в иностранной практике рабочее давление пара не превышало 25 атм, немцы добились успешного применения нескольких типов прямоточных высоконапорных котлов с рабочим давлением до 100 атм.

В отличие от обычных водотрубных котлов с естественной циркуляцией, в которых вода до превращения в пар делает несколько ходов по контуру циркуляции, в прямоточном котле испарение происходит за один цикл. Подаваемая наосом питательная вода последовательно проходит через экономайзерную, испарительную и пароперегревательную секции котельной трубки, превращаясь в пар заданных параметров. Подача воды под давлением позволяет делать котельные трубки сложной конфигурации, что позволяет делать котел более легким и компактным, но усложняет его обслуживание, в частности, замену трубок.

Впервые высоконапорный котел «Benson» (рабочее давление 70 атм., температура пара 425 °C) был установлен на пароходе «Укермарк» компании «HAPAG». В 1935 г. компания «Норддойчер Ллойд» ввела в эксплуатацию на своей восточноазиатской линии три парохода, оснащенных высоконапорными котлами системы «Benson» («Потсдам») и «Wagner» (Scharnhorst и Gneisenau) с рабочим давлением 83 и 46 атм соответственно. Уже несколько лет успешно работали береговые электростанции, где генераторы использовали пар с высокими параметрами.

Все это в принципе не обещало трудностей при использовании аналогичных установок на боевых кораблях. Первым кораблем, оснащенным высоконапорными котлами системы «Benson» (80 атм) стала яхта «Грилле», вступившая в строй 19 мая 1935 г. На большей части эскортных кораблей типа «F» были установлены котлы «La-Mont» (70 атм), а на F-7 и F-8 - котлы «Benson» с увеличенным рабочим давлением (110 атм). Наконец, в феврале 1936 г. на учебно-артиллерийском корабле Brummer начали «военную службу» котлы «Wagner» (70 атм).

Невзирая на все достоинства таких установок, инженер-механики флота указывали на опасность их обслуживания и неустойчивость работы в условиях переменной нагрузки. Расставить все точки над «i» могли только всесторонние испытания, но времени на их проведение не было. Несмотря на отсутствие достоверных данных по эксплуатации высоконапорных котлов в морских условиях, командование адмирал Редер решил лично вмешаться в этот вопрос и приказал рискнуть поставить на новые корабли установки с высокими параметрами пара.

Котлы

Главная паропроизводительная установка линкоров типа Bismarck включала 12 высоконапорных водотрубных котлов «Wagner», размещенных парами один перед другим в шести котельных отделениях (КО). Последние занимали отсеки XI и XIII по три поперек корабля. В отсеке XII находилось вспомогательное оборудование и посты управления. Размещение котлов в шести (вместо трех на кораблях типа Scharnhorst) котельных отделениях должно было улучшить живучесть установки.

Котлы для Bismarck были изготовлены фирмой «Blohm & Voss», для Tirpitz - верфью в Вильгельмсхафене и концерном «Deschimag». При рабочем давлении 58 кг/см² (максимально допустимое 68 кг/см²) и температуре перегретого пара 450 °C их паропроизводительность составляла 50 т/ч. Рабочий вес одного котла - 52,8 т, в том числе 4,85 т воды, рабочая площадь 320 м², площадь пароперегревателя 120 м², площадь нагрева воздуха 685 м², емкость 144 м³. Циркуляция воды - естественная. Общий КПД котлов достигал 80%.

Котлы имели по три коллектора, оборудовались пароперегревателями фирмы «Askania» с автоматической регулировкой и горизонтальным предварительным нагревателем воздушного типа, но не имели экономайзеров. Поступающий воздух подогревался отходящими топочными газами, мазут и питательная вода - паром. В одном из торцов каждого котла размещались две двойные ротационные форсунки типа «Saaske». Для предотвращения перегрева котельных трубок применялись опоры с водяным охлаждением.

C каждой стороны котла в середине главного набора трубок устанавливался U-образный суперподогреватель, позволявший помимо подогрева питательной воды удалять из нее кислород и другие растворенные газы.

Котлы могли запускаться в течение 20 минут из загашенного состояния и включаться в работу в множестве различных комбинаций для большей живучести ГЭУ. На линкорах типа Bismarck при крейсерской скорости 19-21 уз на каждый вал обычно работало по два котла, дополнительные котлы подключались для увеличения скорости. При скоростях в 27 уз и выше были задействованы все котлы.

При всех плюсах, с первых дней эксплуатации котельные установки с высокими параметрами пара зарекомендовали себя как чрезвычайно капризные. Питать их можно было только исключительно чистой водой, приготовить которую в корабельных условиях оказалось чрезвычайно сложно. Повышенные требования к качеству котельной воды потребовали внедрения специальных деаэраторов вместо обычных опреснителей, а также установки бустерных насосов для создания постоянного подпора воды перед питательными насосами. Тем не менее образующаяся на внутренней поверхности водогрейных трубок накипь оставалась предметом постоянной головной боли для механиков, даже специальная система химической обработки воды не решала проблемы. Немало хлопот доставляла интенсивная коррозия пароперегревателей, а также клапанов изоляции, прокладок и стыков трубопроводов.

Не менее проблематичной оказалась регулировка высоконапорных котлов. Из-за небольшого объема воды в котле при изменении режима работы требуется мгновенное изменение равновесия между количествами поступающей в котел питательной воды, сжигаемого топлива и воздуха для горения. Поддержание указанного соотношения возможно лишь с помощью автоматики. Система автоматической регулировки была разработана фирмой «Askania», но отличалась сложностью и капризностью, а ее склонность к отказу в любой момент держала машинную команду в постоянном нервном напряжении. Как заметил известный историк судостроения Лев Шапиро: «то, с чем автоматика успешно справлялась в стационарных энергетических установках, работающих в режиме постоянной нагрузки, в корабельных условиях, когда нагрузка часто изменяется в широком диапазоне, оказалось много сложнее».

Ряд вспомогательных механизмов питались от вспомогательного котла, расположенного на нижней платформе перед центральной секцией носового котельного отделения.

Турбозубчатые агрегаты

Немцы традиционно отдавали предпочтение на крупных надводных кораблях трехвальным силовым установкам, считая, что они обеспечивают более эффективное деление на отсеки благодаря симметричному размещению турбозубчатых агрегатов. Линкоры типа Bismarck имели именно такую компоновку с размещением бортовых турбин в отдельных отсеках за котельными отделениями, а средней - еще дальше к корме.

Турбозубчатые агрегаты (ТЗА) этих кораблей были различных проектов и производства: для Bismarck их изготовила фирма «Blohm & Voss», при этом они были почти аналогичны установленным на тяжелом крейсере Admiral Hipper; для Tirpitz - швейцарская «Brown-Boveri».

В.В. Смирнов, побывавший в Германии осенью 1939 г. в составе комиссии И.Ф. Тевосяна, так описывал свое посещение Bismarck: «Спустившись в машинное отделение, я был поражен громоздкостью и тяжестью турбин. На колесо редуктора работали целых пять турбин: две турбины высокого давления, отдельная турбина заднего хода, турбина среднего давления и турбина низкого давления со ступенями заднего хода. Такой сложной и громоздкой установки не было, наверное, ни на одном корабле в мире!»

Каждый из турбозубчатых агрегатов системы Curtis состоял из трех турбин переднего хода и двух заднего:

| Секция | Обороты турбины |

Обороты винта |

|---|---|---|

| Высокого давления Среднего давления Низкого давления Высокого давления (задний ход) Среднего давления (задний ход) Крейсерская турбина |

2880 2880 2430 2025 1715 4220 |

270 270 190 180 190 270 |

- турбина высокого давления (ТВД) - четырехступенчатая, активно-реактивного типа. Первая ступень выполнена в виде так называемого «двухрядного колеса Кертиса», остальные ступени реактивного типа. Номинальная частота вращения - 2825 об/мин;

- турбина среднего давления (ТСД) - пятиступенчатая, двухпроточная, реактивного типа, с номинальной частотой вращения 2390 об/мин;

- турбина низкого давления (ТНД) - девятиступенчатая, реактивного типа. Турбина была смонтирована непосредственно над конденсатором, в который уходил отработанный пар;

- ТВД заднего хода - двухрядное колесо Кертиса, смонтированное в общем корпусе с ТСД переднего хода со стороны фидера;

- ТНД заднего хода - двухступенчатая, двупроточная, была установлена в общем корпусе с ТНД переднего хода.

Турбины высокого и среднего давления размещались за редуктором и приводили боковые колеса редуктора, турбина низкого давления размещалась перед редуктором и приводила верхнее зубчатое колесо редуктора. Кроме того, на Tirpitz в состав каждого агрегата входила дополнительная турбина экономического хода, которой на Bismarck не было. Конструктивно она объединялась с ТВД переднего хода; частота вращения в нормальном режиме - 4130 об/мин.

силовой установки линкора Tirpitz | ||

| Мощность, инд. л.с. |

Частота вра- щения винтов, об/мин |

Расход пара, т/ч |

|---|---|---|

| 2250 5400 11 000 17 500 25 750 34 150 42 750 46 000 16 000 (задний ход) |

98 130 166 194 220 241 258 265 190 |

11,5 21,5 39 59 86,5 114 143,3 165 105 |

Относительно ТЗА Tirpitz, изготовленных фирмой «Brown-Boveri», необходимо отметить переусложненность конструкции: крейсерская турбина, турбины среднего давления переднего и высокого давления заднего ходов подключались к колесу редуктора не напрямую (одна степень редуцирования), а через «паразитные» шестерни к трансмиссионным валам турбин переднего хода низкого и высокого давления соответственно. Интересно, что подобная конструкция турбин больше нигде на немецких кораблях не повторялась - ТЗА Prinz Eugen повторял агрегат Admiral Hipper («Blohm & Voss»), отличаясь лишь в деталях.

Существенным упущением немецких машиностроителей являлось то обстоятельство, что высокое давление и температура пара в котлах не дополнялись в конструкции этих линкоров высокооборотными турбинами с двумя ступенями редуцирования. Такие турбины были бы легче, требовали бы меньше пара и, следовательно, давали экономию топлива на высоких скоростях. Применение одноступенчатых редукторов приводило к относительно высокому расходу топлива на крейсерских скоростях - 0,325 кг/л.с. в час. Потребление пара составляло примерно 5 кг/л.с. в час, удельный вес силовой установки составлял 20,3 кг/л.с.

По проекту мощность каждого ТЗА должна была составить 46 000 л.с. при частоте вращения винтов 250 об/мин, что давало общую мощность силовой установки 138 тысяч л.с. Считалось, что эта мощность обеспечит кораблю скорость не менее 29 узлов.

Валопроводы линкоров имели диаметр 500 мм. Оригинально была решена немецкими конструкторами проблема смазки: в каждом подшипнике стояла своя масляная цистерна, из которой масло при вращении вала подавалось кольцами на шейки. Такая индивидуальная смазка отлично работала даже при затоплении коридора гребного вала.

Корабли приводились в движение трехлопастными винтами из специальной марганцевой бронзы. Диаметр винта - 4,7 м, площадь - 17,349 м². Плоскость вращения центрального винта находилась на шп. 16,5 с центром в 2399 мм выше линии киля, крайних - на шп. 23,5 с центром в 2746 мм от киля. Левый и средний винты вращались против часовой стрелки, а правый винт - по часовой стрелке (смотря с кормы в нос).

при водоизмещении 43 000 т | |||

| Мощность, л.с. |

Число котлов в работе |

Частота вра- щения винтов, об/мин |

Расход топлива, г/л.с. в час |

|---|---|---|---|

| 3×46 000 3×38 350 3×23 300 3×13 000 3× 8 300 3× 5 000 |

12 12 9 6 3 3 |

265 250 214 176 151 128 |

325 320 335 370 415 500 |

На испытаниях при водоизмещении 41 700 т Bismarck показал среднюю продолжительную скорость 30,12 уз при мощности машин 150 170 л.с. и 265 об/мин. Позже, на мерной миле, была зафиксирована наибольшая скорость 31 уз. Tirpitz развил 30,81 уз при мощности 163 000 л.с. и 278 об/мин, а при проектной мощности 138 000 л.с. показал ровно 29 уз (водоизмещение на испытаниях - 43 200 т).

Адмирал Редер считал эти линкоры первыми кораблями Кригсмарине с достаточными размерами отсеков энергетической установки.

Электрическая система

Для обеспечения электроэнергией на линкорах имелось по четыре главные электростанции (E-Werk). Отделения генераторов №1 и №2 располагались в отсеке VIII на нижней платформе по правому и левому борту соответственно. В каждом из них находилось по четыре 500-кВт дизель-генератора. Генераторные отсеки №3 и №4 размещались по аналогичной схеме в отсеке XIV, но в них было установлено по три турбогенератора (всего пять по 690 кВт и один 460 кВт). Генераторы производились фирмой «Harbe-Lohmeyer». Основное оборудование и освещение питались от постоянного тока напряжением 220 В. Нормальная нагрузка электросети корабля составляла 3910 кВт, но с учетом суммарной производительности всех генераторов в боевой обстановке эта величина могла быть доведена до 7910 кВт, чем обеспечивалось более чем двойное резервирование по мощности.

Несколько цепей специального оборудования питались от переменного тока. Для его производства предназначался отдельный дизель-генератор, располагавшийся в отсеке VII по правому борту. В данном качестве использовались моторы фирмы «MWM» марки RS38[9] - 6-цилиндровые четырехтактные дизели мощностью 460 л.с. при 600 об/мин, но допускавшие перегрузку до 550 л.с. в течение 30 мин. Помимо этого, к 460-кВт турбогенератору постоянного тока мог подключаться преобразователь переменного тока на 400 кВт.

Главные распределительные щиты №1 и №2 располагались в отсеке IX по правому и левому борту. Специальная аварийная система подачи электричества на кораблях отсутствовала, но четыре 500-кВт дизель-генератора были в резерве и, в случае повреждения основных силовых кабелей, аварийные кабели должны были подключаться от них к распределительным щитам.

Запас топлива и дальность плавания

линкора Bismarck (1941 г.) | ||

|---|---|---|

| Нефть Дизельное топливо Авиационный бензин Резервная вода для котлов Питьевая вода Резервная пресная вода Смазочное масло |

8294 т 193 т 34 т 375 т 306 т 389 т 160 т | |

| Всего | 9751 т | |

Максимальная емкость топливных цистерн Bismarck составляла 7400 т, Tirpitz - 7780 т. Эти цифры представляли собой используемый запас, реально цистерны вмещали 8297 т, но остаток нельзя было выкачать.

Согласно сделанным в ходе работы над проектом расчетам, корабли должны были проходить 14 000 миль 15-узловым ходом, однако уже в октябре 1936 г. ОКМ осознало пригодность сделанных вычислений только к благоприятным условиям мирного времени. В результате переоценки дальность плавания была урезана наполовину - до 7000 миль 15-узловым ходом.

Столь значительное сокращение дальности вновь подняло вопрос об установке дизелей, который, однако, вскоре вновь отпал. В августе 1941 г., в результате захвата британских «Тактических инструкций флота» с детальной оценкой расхода топлива всех кораблей флота Его Величества, вопрос о расходе топлива был вновь рассмотрен. К этому времени дальность плавания для уже погибшего Bismarck оценивалась как 8600 миль на 15 уз, 8150 миль на 21 уз, 5200 миль на 27 уз или 3750 миль на 30 уз; для Tirpitz цифры еще не были выработаны.

Слишком оптимистичные расчеты дальности плавания были свойственны немецким кораблестроителям еще до Первой Мировой войны но в 1930-е гг. превысили все мыслимые границы. Основной причиной был переход на пар высоких параметров и неоправданно широкое его использование во вспомогательных механизмах. Как известно, расход пара в них по отношению к расходу пара на главные турбины в корабельных энергетических установках составляет около 30% на полном ходу и доходит до 100% и более на экономическом, так как по мере снижения мощности ГЭУ мощность вспомогательных механизмов снижается в значительно меньшей степени. Излишки пара приходится сбрасывать на конденсатор. Этот специфический недостаток паротурбинных установок у немцев усугубился тем, что расход пара на вспомогательные механизмы значительно превысил проектный, в связи с чем пропорционально возросли излишки, сбрасываемые на конденсатор, а соответственно, и расход топлива. На Tirpitz данное превышение на полном ходу составляло 10%, на экономическом - около 19%.

| Скорость | Bismarck | Tirpitz |

|---|---|---|

| 16 уз 19 уз 24 уз 28 уз |

9280 миль 8525 миль 6640 миль 4500 миль |

н/д 8870 миль 6963 мили 4728 миль |

При нагрузке корабля на три четверти от полного водоизмещения, топливо занимало 15% водоизмещения. Для Bismarck были получены следующие цифры расхода топлива на 100 миль на 100 т водоизмещения: 1,7 м³ при скорости 15 уз, 1,8 м при 21 уз, 2,9 м при 27 уз и 3,9 м при 30 уз. Для сравнения можно сказать, что Scharnhorst и Gneisenau оказались менее экономичными: их расход топлива на 27-узловом ходу составлял соответственно 3,4 и 4 м³ на 100 миль.

Определенный интерес представляют данные известного историка кораблестроения Майкла Уитли, которые, как правило, всегда отличаются от цифр, декларируемых в немецких справочниках. По его мнению, максимальная емкость топливных цистерн на Bismarck - 7900 м³; на Tirpitz - 8297 м³, максимальная используемая емкость 7717 м³, нормальная емкость 7944 м³, в том числе используемая 7388 м³. При этом дальность плавания Bismarck составляла 8410 миль 15-узловым ходом или 3740 миль 30-узловым; для Tirpitz - 10200 миль при скорости 16 уз.

Вспомогательное оборудование

|

|

| Прожектор фирмы «Siemens-Schuckert Werke AG» с диаметром зеркала 1540 мм. | |

Для освещения в ночное время линкоры имели по семь 150-см прожекторов фирмы «Siemens-Schuckert Werke AG»[11]. Один из них размещался на спонсоне башенноподобной надстройки уровнем выше адмиральского мостика, четыре на площадке у дымовой трубы (из них два передних закрывались раздвижными полусферическими колпаками, выполненными в виде жалюзи), еще два находились по бокам кормового возвышенного зенитного КДП. Для управления прожекторами использовались визирные колонки С/38, три из которых были установлены у носового ночного поста управления огнем, а еще по одному - с левого и правого борта под кормовым КДП главного калибра.

Маневренность линкоров обеспечивалась двумя балансирными рулями. Они имели форму усеченной трапеции размером 6480×4490 мм, наибольшей толщиной 900 мм и площадью 24,2 м². К их поверхностям были прикреплены антикоррозийные пластинки из цинка, причем их число и расположение на Bismarck и Tirpitz было различным. Нижние кромки рулей находились на уровне горизонтальной оси центрального вала (2,4 м выше основной линии) посередине между средним и боковыми винтами.

Угол перекладки руля ±35° на борт (рабочий, предельный ±40°). Оси вращения рулей были наклонены внутрь под углом 8°. Для поворота рулей использовались винтовые приводы Дэвиса, приводившиеся в движение рулевой машиной с электрическим приводом системы Уорд-Леонарда. В случае выхода из строя рулевой машины использовался ручной штурвал с тремя рулевыми колесами (для обслуживания ручного штурвала привлекались расчеты кормовых 150-мм башен соответствующего борта). Таким образом рулевые приводы размещались (применительно к одному борту) в трех водонепроницаемых отсеках: румпельном, отсеке рулевых машин и отсеке ручного штурвала. Следует отметить, что ручной аварийный привод был самой крайней мерой резервирования управления рулем: конструкция приводов рулевых машин позволяла управлять с одной рулевой рулями обоих бортов.

На корабле имелось семь постов управления рулем: на адмиральском и ходовом мостиках, в носовой и кормовой боевых рубках, в центральном посту и обоих отсеках рулевых машин. Оригинально было решено устройство рулевого управления в ходовой рубке: рациональные немцы отказались от традиционного штурвала, заменив его штурвалом-коромыслом, соединенным кабелями с телемоторами. Для перекладки руля направо или налево рулевой нажимал на соответствующую сторону штурвала. Подобная схема была стандартной для всех крупных кораблей немецкого флота.

Испытания и эксплуатация кораблей показали, что они превосходно управлялись на полных и средних ходах и легко реагировали даже на небольшие (около 5°) отклонения руля. На полном ходу при перекладке рулей на максимальный угол крен не превышал 3°, однако корабль терял до 65% скорости. В то же время, во время испытаний головного Bismarck на Балтике выяснилось, что из-за трехвинтовой установки линкор несколько хуже держит курс и требует более частой его коррекции рулем, чем можно было ожидать от корабля подобного размера. На малом и заднем ходу линкоры слушались рулей гораздо хуже. Частично это объясняется тем, что рули были установлены между струями от винтов, которые на высоких оборотах усиливали эффективность рулей, но на малых оборотах создаваемый ими напор воды ослабевал, а эффективность рулей зависела от их площади, которой для огромных размеров линкоров было недостаточно. При проходе узостей, где корабли не могли развить скорости, достаточной для нормального управления рулями, им требовалась помощь буксиров, хотя в условиях военного времени зачастую приходилось обходиться без них.

Кондиционерами оснащались корабельный лазарет, фотолаборатория и офицерская кают-компания. Всего на кораблях имелось по 230 втяжных и вытяжных электрических вентиляторов, из которых 33 обслуживали котельные и машинные отделения, при этом 18 втяжных и 3 вытяжных вентилятора снабжались охладителями воздуха. Вентиляционные шахты оснащались водонепроницаемыми шторками, так что водонепроницаемость помещений должна была сохраняться до уровня батарейной палубы. Под ней вентиляционные шахты располагались вертикально и не проходили через главные водонепроницаемые переборки. В отсеках энергетической установки вентиляционные шахты были оснащены также газонепроницаемыми шторками на случай возгорания нефти.

Главная холодильная установка находилась в отсеке XV на нижней платформе. Установка была электрической, рабочим телом являлся углекислый газ (СО2). Для автоматического контроля за температурой в различных помещениях служила система «Acka». Холодильники для провизии размещались в XVI отсеке под башней «Bruno».

По штату, набор корабельных плавсредств линкоров включал:

- два 11-метровых адмиральских катера (располагались по правому и левому борту на ангарах рядом с дымовой трубой);

- четыре 11-метровых разъездных катера (на кормовом ангаре);

- 9-метровый командирский катер (размещался рядом с адмиральским катером правого борта);

- два 8-метровых полубаркаса (рядом с адмиральским катером левого борта);

- 6-метровый полубаркас (поверх внешнего 8-м полубаркаса);

- два 8-метровых гребных катера и два 8-метровых яла (на шлюпбалках на верхней палубе - два перед средними 150-мм башнями и два перед кормовыми 150-мм башнями каждого борта);

- два 4-метровых яла-двойки (над кормовыми гребными катерами).

Размещение шлюпок и катеров и их состав на обоих кораблях неоднократно менялись. Перед выходом Bismarck из Норвегии 19 мая 1941 г. все катера и ялы с верхней палубы были сняты. Вместо них на палубе и надстройках были размещены спасательные плоты различной формы и размера. На Tirpitz кормовые катера и ялы вообще не ставились, а носовые также были сняты летом 1941 г.

Для швартовки шлюпок при нахождении корабля в базе использовались две пары выстрелов: носовые - длиной по 13 м (установлены на шп.203), и кормовые - по 7 м (установлены на шп. 10,5).

На линкорах имелось четыре забортных трапа (по два на каждом борту). Обычно их укладывали на палубе у носовой и кормовой надстроек, но в походном положении они крепились в сложенном состоянии под кильблоками командирского и адмиральского катеров.

Два 12-тонных крана фирмы «Demag» размещались побортно рядом с катапультой и могли поднимать как гидросамолеты, так и шлюпки. На Bismarck краны стояли на верхней палубе, на Tirpitz были перенесены на 3 м вперед и на 3,5 м к диаметральной плоскости и были установлены на первом ярусе надстройки. Оба линкора имели более длинные (на 1,5 м) краны с правого борта, помимо этого, оба крана Tirpitz были на 2,5 м длиннее, чем у головного корабля.

Кроме того, к задней части трубы крепились два небольших 4-тонных крана той же фирмы для перемещения гидросамолетов по палубе.

Линкоры были оснащены тремя главными становыми якорями системы Холла (у немцев они назывались «военно-морского типа») весом по 12 т. Два якоря крепились побортно в носовых полуклюзах, третий - в клюзе в верхней части форштевня. Для их подъема служили два носовых шпиля. Якорных цепей было всего две, поэтому одновременно могло использоваться только два якоря, третий крепился стопорными устройствами к палубе.