Петропавловск (1940)

История создания

Основная статья: История создания тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Работы над крейсерами с 203-мм артиллерией начаты в Германии в начале 1934 года, когда руководство ВМС выработало предварительные требования к проекту. Предполагалось создать корабль, способный действовать как в составе флота, так и в качестве рейдера - истребителя торговли, в то же время, не уступающий по вооружению и защите французскому тяжелому крейсеру Algérie. Очень скоро стало ясно, что обеспечить вооружение из 8 203-мм орудий, скорость 32 узла и дальность плавания 12 000 миль 15-узловым ходом при требуемой защите и водоизмещении 9-10 тыс. т не представляется возможным. Предложение заменить 8 203-мм орудий на 12 150-мм было отвергнуто с самого начала, а рассмотренный в мае 1934 г. вариант замены 203-мм калибра на 190-мм показал, что выигрыш в водоизмещении составит порядка 100 т при неизбежном падении огневой мощи, поэтому от него также отказались.

Летом 1934 года появилось несколько эскизных проектов крейсера водоизмещением 10 700 т с требуемыми вооружением и скоростью. Броневая защита состояла из 85-мм пояса и 30-мм палубы без скосов. Из тактических и эксплуатационных соображений от стоявшей на легких крейсерах комбинированной дизель-паротурбинной силовой установки отказались в пользу чисто турбинной, на паре высоких параметров, хотя это влекло снижение дальности плавания. В конце 1934 года главком ВМС адмирал Э. Редер утвердил проект, осознавая, что водоизмещение будет значительно превышено.

30 октября 1934 года был выдан заказ на крейсера «Н» («Ersatz Hamburg») и «G» («Ersatz Berlin»), названные при спуске Admiral Hipper и Blücher. Контракты на постройку были заключены еще в условиях действия версальских ограничений, запрещавших Германии строить крейсера с артиллерией крупнее 150-мм калибра.

Крейсер модифицированного проекта, Prinz Eugen был заложен 23 апреля 1936 года на верфи Круппа в Киле. Два дополнительных корабля, Seydlitz и Lützow, заказали фирме «Deschimag A.G.» в Бремене, где они и были заложены в декабре 1936-го и в августе 1937 года соответственно.

Третий и последующие крейсера типа Admiral Hipper несколько отличались по внутреннему расположению от предшественников. Каждый из отсеков машинно-котельной установки (МКУ) удлинили на 0,8-1,3 м, чтобы несколько сгладить выявившуюся к тому времени чрезвычайную тесноту этих помещений. Также был удлинен ангар, в каждом из крыльев которого теперь располагалось по два самолета вместо одного. Для подобного расширения пришлось изменить расположение катапульты, которая уже не помещалась между ангаром и грот-мачтой. Ее сместили в нос от ангара вместе с кранами для гидросамолетов. В результате такой «рокировки» пришлось значительно изменить и расположение внутренних помещений носовой надстройки. На последних кораблях, Seydlitz и Lützow, двенадцать котлов были заменены на девять, большей паропроизводительности.

Постройка

Основная статья: Постройка тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Реально закладка первых единиц серии состоялась практически сразу после денонсации Версальского договора. Официальная закладка головного Admiral Hipper на верфи «Blohm und Voss» состоялась 6 июля 1935 года. С каждой последующей единицей сроки постройки не уменьшались, как это обычно бывает, но увеличивались: сказывалась предвоенная, а затем и военная обстановка.

Пятый корабль серии «L» названый в честь барон Людвига Адольфа Вильгельма фон Лютцова - прусского военачальника, организатора добровольческого корпуса, действовавшего против армии Наполеона во время Освободительной войны 1813 года. Заложенный 2 августа 1937 года на верфи «Deschimag A.G.» в Бремене, успешно сошел на воду спустя 2 года после закладки, 1 июля 1939 года, после чего его достройка значительно замедлилась. Причиной стал недостаток рабочей силы и первые сбои работавшей как часы германской промышленности. С большими задержками поступили лопатки для турбин, что замедлило установку всех главных механизмов.

Однако, судьбу корабля решила не техника, а политика. 23 августа 1939 года Германия и Советский Союз подписали пакт о ненападении, предусматривавший, в частности, интенсивный экономический обмен. СССР поставлял большое количества продовольствия и сырья, собираясь в ответ получить современную военную технику. В соответствии со вполне разумными соображениями Сталина: «Корабль, купленный у предполагаемого противника, равен двум: на один больше у нас и на один меньше у врага», особое внимание уделялось попыткам закупить большие боевые корабли. Дебатировались чуть ли не все единицы германского флота, однако реально немцам пришлось поступиться только одним - Lützow. Выбор этот еще раз показывает, что тяжелые крейсера представляли наименьший интерес для Гитлера, уже втянутого в войну с сильными морскими противниками и потерявшего надежду добиться морского паритета с Британией в традиционных сбалансированных флотах. Так что потеря корабля, не слишком пригодного для индивидуальных рейдерских действий вследствие своей энергетической установки, не могла сильно сказаться на планах немецкого флота, явно неспособного на прямое столкновение в бою с английским. С другой стороны, СССР получал один из самых современных и совершенных в техническом отношении крейсеров, хотя и в незаконченном состоянии.

11 февраля 1940 года состоялось подписание соглашения о закупке Lützow. За 104 млн рейхсмарок СССР получал корабль, законченный по верхнюю палубу, имевший часть надстроек и мостика, а также две нижние башни главного калибра (впрочем, орудия были установлены только в носовой). На этом, собственно, заканчивается история немецкого тяжелого крейсера Lützow и начинается история советского боевого судна, сначала получившего обозначение «проект 53», а с 25 сентября и название «Петропавловск». 15 апреля «покупка» при помощи буксиров покинула верфь «Deschimag A.G.» и 31 мая была отбуксирована в Ленинград, на Балтийский завод.

| Название | Фирма-строитель | Заложен | Спущен на воду |

Передан ВМФ СССР |

Принят в строй |

Судьба |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Lützow с 25.09.1940 - «Петропавловск» |

«Deschimag A.G.», Бремен Балтийский завод, Ленинград |

02.08.1937 | 01.07.1939 | 31.05.1940 | 15.08.1941 | недостроен, разобран в 1959-60 гг. |

Описание конструкции

Основная статья: Описание конструкции тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Корпус

Длинный, 200-метровый гладкопалубный корпус набирался по продольной схеме, с использованием судостроительной стали повышенной прочности St-52 для основных частей конструкции и включением броневых листов в качестве элементов прочности. Крейсер имел двойное дно, фактически переходившее в конструкцию двойного борта, прикрывавшую снаружи броневой пояс по всей его высоте. Средний стрингер продолжался дальше вверх от обшивки внутреннего дна, переходя в противоторпедную переборку из высокоэластичной броневой стали толщиной 20 мм. Структура двойного дна и двойного борта простиралась примерно на 72% длины крейсера. Количество отверстий в борту было сведено к минимуму.

Наружная обшивка крепилась исключительно за счет сварных соединений, кроме зон, где ее роль играли броневые листы, которые приклепывались к остальным частям обшивки при помощи накладок. По преимуществу сварными были и 13 главных поперечных переборок[1], доходивших до верхней палубы и деливших крейсер на 14 полностью изолированных отсеков, пронумерованных с кормы до носа римскими цифрами от I до XIV.

Сверху вниз корпус перекрывали 3 палубы (верхняя, батарейная и палуба твиндека, она же броневая) и 4 платформы. Верхняя палуба имела значительное возвышение к форштевню. В большей части она выполнялась из броневой стали, а сверху покрывалась толстой обшивкой из тиковых брусьев (на полубаке - 8,5 см, в остальных частях - 5,5 см).

Тяжелые крейсера получили башенноподобную многоуровневую переднюю надстройку, очень сильно напоминавшую аналогичные «сооружения» на строившихся немецких линкорах (типов Scharnhorst/Bismarck). В совокупности с одинаковой формой корпуса и единственной массивной дымовой трубой тяжелые корабли типа Admiral Hipper имели очень похожий внешний вид и удачно «маскировались» под более мощные боевые единицы, что по мнению адмиралов Кригсмарине могло сбить с толку противника[2].

Бронирование

Немецкие конструкторы предпочли старую, времен Первой Мировой войны, «англо-германскую» схему бронирования, попытавшись на крейсерах даже увеличить ее площадь (по сравнению с линкорами), прикрыв нос и корму. Другое отличие заключалось в расположении броневой палубы - на тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper решили применить столь традиционную для начала XX века палубу со скосами, спускавшимися к нижней кромке броневого пояса и создававшим дополнительную преграду для снарядов, попадающих в борт.

Основу схемы бронирования составлял 80-мм броневой пояс, имевший наклон 12,5° верхней кромкой во внешнюю сторону. Высота пояса составляла от 2,75 до 3,85 м, из которых при пустом корпусе только 0,75 м находилось под водой. После приема полного запаса топлива погружение пояса увеличивалось до 1,7 м. Пояс несколько заходил за крайние башни и перекрывался по концам 80-мм броневыми траверзами, перпендикулярными к диаметральной плоскости. Далее в нос и в корму шли более тонкие плиты: в корме пояс имел практически такую же высоту, но толщину 70 мм, обеспечивая защиту рулевых механизмов и валопроводов. Он заканчивался 70-мм траверзной переборкой. В носовой оконечности высота листов брони возрастала до 4,4 м, но ее толщина уменьшалась до 40 мм, а на последних трех метрах от форштевня - до 20 мм.

Горизонтальная защита состояла из двух броневых палуб: верхней и главной. Толщина верхней палубы изменялась от 25 мм на протяжении котельных отделений до 12-20 мм в остальных частях корпуса. Нижняя, броневая, палуба простиралась по всей длине 80-мм главного пояса и над 70-мм секцией в корме и имела практически на всем протяжении толщину 30 мм. Исключениями являлись две небольшие зоны в нос и корму от барбетов крайних башен, где толщина увеличивалась до 40 мм. Далее в нос шли 20-мм листы. Горизонтальная часть палубы в районе цитадели и в корме проходила примерно на 1 м ниже верхней кромки пояса, а скосы той же толщины соединялись с его нижней кромкой. В районе тонкого носового пояса броневая палуба опускалась на уровень ватерлинии.

Барбеты 203-мм башен имели диаметр 6,4 м и толщину - 80 мм - по всей высоте от броневой палубы до башни. Башни состояли из 9 бронеплит, установленных в виде отдельных «граней», толщина которых резко дифференцировалась. Вертикальная лобовая плита выполнялась из 160-мм брони, переходя сверху в сильно наклоненную 105-мм плиту, которая в свою очередь спускалась по бокам к стенкам башни в виде двух граней толщиной 80 мм и соединялась сверху с 70-мм горизонтальной плитой крыши. Вертикальные боковые стенки имели толщину 70 мм, задняя стенка - 90 мм на нижних и 50 мм на возвышенных башнях, задняя скошенная плита - соответственно 80 и 70 мм[3]. Броневой пол имел толщину 30 мм.

Защита от подводных взрывов состояла из буля и двух узких отсеков внутри корпуса, разделенных тонкой переборкой и отделяемых от внутренних помещений 20-мм ПТП. В сумме ширина ПТЗ не гарантировала предотвращение затоплений при попадании современных 533-мм торпед.

Энергетическая установка и ходовые качества

Энергетическая установка немецких крейсеров несомненно являлась их «ахиллесовой пятой». Одной из причин, приведших к выбору котлов с высокими параметрами пара, являлся их небольшой размер и, соответственно, вес. На тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper использовались котлы двух типов: «La-Mont» (на самом Admiral Hipper и Prinz Eugen) и «Wagner» (на остальных). Главное отличие обеих марок заключалось в том, что в котле «La-Mont» применялись специальные насосы для прокачки воды через контур, а в котле «Wagner» применялась естественная циркуляция воды. На всех построенных крейсерах устанавливалось по 12 котлов, Seydlitz и Lützow должны были получить 9 большей производительности.

Рабочая температура составляла 450°С, а рабочее давление составляло 85 атм. для установки Admiral Hipper, а на остальных было несколько снижено - до 70 атм. Общая паропроизводительность котлов составляла около 600 т/ч. Котлы изготавливались теми же фирмами, что строили корпуса крейсеров.

Критический режим работы требовал очень тщательного наблюдения и своевременной регулировки параметров горения, что попытались возложить на автоматику фирмы «Ascania», в случае отказа которой корабль мог оказаться без хода. Для корабельных нужд на ходу и в гавани применялся специальный вспомогательный котел с давлением пара 25 атмосфер, имевший производительность 10 т/ч.

По расчетам (на основе потребления топлива на испытаниях) Admiral Hipper мог пройти 3000 миль на большой скорости (30 уз) и 6800 миль при 19 узлах. На практике же 19-ю узлами он мог пройти примерно 4450 миль, а максимальная дальность составляла 6500 миль при скорости 17 уз.

Главные машины имели привычную для немецкого флота трехвальную схему. На одном валу корабль мог двигаться со скоростью 22 узла, при двух он мог развивать до 27 узлов. Все крейсера имели по 3 турбоагрегата. Два из них, для внешних валов, размещались в переднем машинном отделении, а турбины центрального вала - в заднем, отделенном от переднего довольно протяженным отсеком погребов зенитной артиллерии. На Seydlitz и Lützow стояли турбины системы «Wagner-Deschimag».

Каждый из трех турбоагрегатов развивал мощность 44 000 л.с. при 320 об/мин на валу для переднего хода и 15 000 л.с. для заднего хода. Агрегаты не имели специальных турбин крейсерского хода. Максимальная скорость при проектной мощности без форсировки (110 000 л.с.) равнялась 32 узлам. Диаметр трехлопастных гребных винтов составлял 4,1 м.

Вспомогательное оборудование

Большое число сервомеханизмов башен, гироскопов, приборов управления огнем и других электромоторов на столь совершенном в этом отношении корабле требовало значительной мощности корабельных электростанций. Для выработки электроэнергии служили шесть турбогенераторов: 4×460 кВт и 1×230 кВт. Кроме того, имелись 3 дизель-генератора мощностью по 150 кВт и один 350 кВт. Общая мощность электроустановки Seydlitz и Lützow составляла 2870 кВт.

Рулевые устройства включали единственный руль с винтовой передачей. Все рулевые механизмы весили почти 28 т, из которых 17,6 т приходилось на собственно руль. Управление рулем осуществлялось посредством электрической системы передачи сигнала из рубки. Полная перекладка руля с борта на борт осуществлялась за 15 с, максимальный угол отклонения пера составлял 40 градусов. При выходе из строя электросистемы управление рулем могло осуществляться вручную - при очень небольшой скорости 10 узлов руль удавалось повернуть не более чем на 15°.

Корабли имели 3 якоря, все в носу, 2 в клюзах и один по диаметральной плоскости в развале форштевня. Последний на службе не оправдал себя и был демонтирован. Для подъема якорей служили 3 электрических шпиля, один из которых располагался в корме и являлся резервным, в критических случаях постановку и снятие с якоря можно было осуществлять вручную.

Экипаж

Немецкие тяжелые крейсера имели очень значительный экипаж. Его численность менялась в зависимости от состава легкого зенитного вооружения и выполняемой задачи.

Штатный состав экипажа состоял из 1380 человек, включая 42 офицера. В ходе операции «Rheinübung» на Prinz Eugen находилось 64 офицера, 76 старшины, 408 младших унтер-офицеров и 852 рядовых, не считая специалистов радиоразведки и призовых команд. Команда Admiral Hipper в его атлантическом походе достигала 1600 человек, Blücher в свой единственный поход вышел со штатным составом из 1380 моряков.

Вооружение

Основная статья: Вооружение тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Главный калибр

Основная статья: 203-мм/60 орудие SK C/34

Главный калибр немецких крейсеров типа Admiral Hipper составляли восемь 203-мм/60 орудий SK C/34[4] в четырех двухорудийных башнях, по две линейно-возвышенно в носу и в корме и обеспечивающих оптимальное число снарядов в залпе - 4, минимальные мертвые углы обстрела и равный огонь по носу и корме.

Нижние башни модели LC/34[5] весили по 249 т, а возвышенные, оборудованные дальномерами, - по 262 т. Полный состав команды каждой башни составлял 72 человека, не считая прислуги дальномерного поста в возвышенных. Установки имели углы возвышения 37° и снижения -10°, кроме носовой башни, имевшей меньшее на 1° снижение с тем, чтобы снаряды не повреждали форштевень при стрельбе по носу. Горизонтальные углы обстрела составляли 290°, по 145° на борт. Орудия располагались в отдельных люльках на расстоянии 216 см друг от друга, чтобы свести к минимуму взаимное влияние снарядов при залпе.

Горизонтальная наводка осуществлялась электрическим, вертикальная - электрогидравлическим приводом. Скорости наводки - 6-8 и 8 °/сек. соответственно. Угол заряжания фиксированный - 3°. Максимальная техническая равнялась 5 выстрелам в минуту, а на практике она составляла в среднем около 4 выстр./мин при углах возвышения, близких к углу заряжания, на больших дальностях она не превышала 2,5 выстр./мин.

Орудие, созданное концерном «Friedrich Krupp AG», имело превосходные баллистические характеристики. При полной длине в 60 калибров и длине собственно ствола в 57 калибров оно придавало 122-кг снаряду начальную скорость 925 м/с. Живучесть ствола составляла 500 выстрелов. Затвор - горизонтальный клиновой, весом 450 кг, имевшим гидравлический привод.

Нормальный боезапас насчитывал 120 снарядов всех типов на орудие, хотя крейсера без особых проблем могли принимать и по 140, а всего погреба вмещали 1308 (163 на ствол) бронебойных, полубронебойных и фугасных, а также 40 осветительных на корабль, включенных в боекомплект только возвышенных башен. В нормальный комплект входило по 320 снарядов каждого из трех основных типов. Максимальная дальность стрельбы из-за хорошей баллистики оказалась буквально запредельной - 33,5 км. Однако на 18 милях из дальномерных постов могли наблюдаться только мачты кораблей противника; реально стрельба с управлением огнем могла вестись начиная примерно с 13,5 миль, а оптимальной дальностью артиллерийского боя для 203-миллиметровок считались 8 миль. На ней крейсера могли давать 4-орудийные залпы каждые 12-13 секунд.

Универсальная артиллерия

Основная статья: 105-мм/65 орудие SK C/33

Тяжелые крейсера типа Admiral Hipper имели по шесть двухорудийных 105-мм установок LC/31. Установки имели стабилизацию в трех плоскостях, а также дистанционную систему наведения из постов управления зенитным огнем. По внешнему виду спаренные установки выглядят настоящими башнями, на деле они были открытыми, а почти весь расчет - незащищенным от погоды и осколков. Полный вес каждой установки С/31 составлял 26,4 т, из которых 5300 кг приходилось на 10-мм броневую защиту (броня Wotan hart), 1295 кг - на электропривод и 560 кг - на прицельные устройства. Несмотря на значительный вес, установки обладали удовлетворительной маневренностью: скорость вертикального наведения составляла 12°/сек., а при ручном управлении - только 1,8°/сек.

105-мм/65 орудие SK C/33 имело фактический калибр 104,6 мм, длину ствола - 65 калибров, вес - 4560 кг, общую длину (с затвором) - 6840 мм. Живучесть ствола - 2950 выстрелов. Техническая скорострельность достигала 20 выстрелов в минуту на ствол, реальная - 15-18. Вес унитарного выстрела составлял 23-27 кг, снаряда 15,1-15,8 кг, содержание взрывчатки 1,6 кг. Начальную скорость снаряда 900 м/с, дальность стрельбы - 17 700 м при угле возвышения в 45°, досягаемость по высоте - 12 500 м при 80°.

По проекту полный боезапас всех 12 орудий по штатам состоял из 6420 снарядов (в т.ч. 240 трассирующих), по 535 на ствол. Вместимость погребов - ок.7500 патронов.

Зенитные автоматы

Основная статья: 37-мм/83 полуавтомат SK C/30

Основная статья: 20-мм/65 автоматы C/30

Малокалиберная зенитная артиллерия состояла из двенадцати 37-мм/83 полуавтоматов SK C/30 в спаренных установках и двадцати одиночных 20-мм/65 автоматов C/30.

37-мм полуавтоматические пушки SK C/30 размещались в спаренных[6] стабилизированных модели Dopp LC/30[7], разрабатываемая с 1930 года и принятая на вооружение Кригсмарине в 1934 году.

Калибр автомата - 37 мм. Вес орудия - 243 кг[8]. Длина ствола - 3074 мм. Расчетная живучесть ствола - 7500 выстрелов. В боекомплекте имелись два типа снарядов : бронебойно-трассирующий, фугасно-трассирующий весом 742 грамма. Начальная скорость снаряда 1000 м/с. Фугасно-трассирующий снаряд имел дальность стрельбы 8 500 м при угле возвышения орудий - 45° и и досягаемость по высоте - 6 800 м при угле - 85°. Трассер горел на протяжении примерно 4000 м траектории.

Общий вес установки составлял 3670 кг, из которых 630 кг приходилось на силовой привод. Установка имела углы горизонтального наведения - ±175°, в зависимости от расположения на корабле. 37-мм/83 полуавтоматы SK C/30 имели углы вертикального наведения -9°...+85°. Диапазон работы механизма стабилизации - ±19,5° от соответствующей оси установки. Наведение осуществлялось только вручную. Скорости горизонтальной и вертикальной наводки составляли 4 и 3 градуса в секунду. Расчет установки насчитывал шесть человек, не считая подносчиков патронов. Практическая скорострельность установки - до 60 выстрелов в минуту[9].

В 1930 году фирмой «Rheinmetall» был разработан 20-мм автомат С/30, которым в предвоенные вооружались практически все корабли Кригсмарине. Скорострельность составляла 120 выстрелами в минуту из-за неудачной конструкции затвора и малой емкости магазина (20 патронов), что заставляло делать частые паузы в стрельбе для перезарядки. Впоследствии была разработана облегченная (56 кг) и улучшенная модель С/38, магазин которой вмещал 40 патронов, а практическую скорострельность удалось довести до 220 выстр./мин.

Во флотских 20-мм/65 зенитных автоматах использовался патрон с двумя типами снарядов: бронебойным, весом 148 граммов и начальной скоростью 800 м/с и осколочным, весом 134 грамма и начальной скоростью 835 м/с. Осколочный снаряд имел дальность стрельбы 4 900 м при угле возвышения орудий - 45° и досягаемость по высоте - 3 700 м при угле - 85°. Бронепробиваемость бронебойного снаряда при угле встречи 30° на дистанции 100 м составляла 20 мм, на 500 м - 14 мм, на 1000 м - 9 мм.

Первоначально легкие зенитки устанавливались поодиночке (установка С/30 весом 420 кг), но постепенно их заменяли на спарки (любопытно, что при этом удалось сохранить тот же вес установки в целом!). В конце концов немцам удалось создать на основе новой 20-миллиметровки С/38 грозное оружие - счетверенную установку Vierling С/38[10].

Этот «агрегат» мог теоретически выпускать 1800 снарядов в минуту, на практике - около 880. Он весил 2,15 т, из которых 500 кг приходилось на броневые листы и почти 100 кг - на прицельные приспособления. Vierling изначально имели относительно простые прицелы в виде концентрических колец, однако начиная с весны 1944 года на них стали применять стабилизацию прицельной линии в трех плоскостях.

Боекомплект зенитных автоматом обоих калибров составлял 2000 патронов на ствол.

Торпедное вооружение

На немецких тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper 12 торпедных труб являлись скорее оружием самообороны в условиях плохой видимости Северного моря или полярных морей. 533-мм торпеды G7a[11], принятые на вооружение в 1938 году имели общую массу 1528 кг, длину 7, 186 м и являлось мощным оружием - ее боевая часть включала 280 кг «триалена» («TGA») (смесь не менее половины тротила, 10%...25% гексогена и 10%...40% алюминиевого порошка) или гексанита[12].

Существовало три режима хода: 6000 м на 44 узлах, 8000 м на 40 уз. или 14000 м на 30 уз. Глубина хода могла варьироваться в широком диапазоне - от 1 до 52 м с шагом 1 м. Торпеда снабжалась комбинированным контактно-неконтактным (индукционным) взрывателем.

Авиационное вооружение

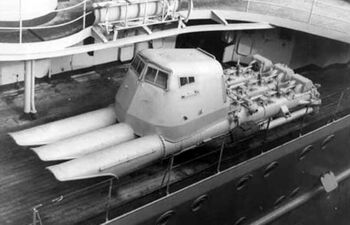

Наличие бортовых самолетов являлось отличительной характеристикой всех больших кораблей, в том числе и тяжелых крейсеров. Несомненной удачей для немецких тяжелых крейсеров стало наличие хорошо отработанного, скоростного и мощного корабельного самолета «Arado» Ar-196. Admiral Hipper и Blücher несли по 3 гидросамолета: два в одиночных ангарах и один - на катапульте. На Prinz Eugen и последующих кораблях их число увеличилось, поскольку ангары стали двойными - теоретически они могли нести до пяти самолетов (4 в ангаре и 1 на катапульте), однако в боевых условиях это было редко - обычно на крейсерах одновременно находилось 2 или 3 гидросамолета. На тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper устанавливалась катапульта завода «Deutsche Werke» модели FL-22, имевшая угол поворота примерно 30° на борт. Самолет на катапульте находился практически в боеготовом состоянии - с разложенными крыльями, но без топлива.

Советским аналогом «Arado» Ar-196 был КОР-2 (Бе-4) конструкции Г.М.Бериева и имевшим аналогичные габаритно-весовые характеристики. Два опытных самолета проходили испытания летом 1941 года.

Система управления стрельбой

Основная статья: Управление огнем 203-мм орудий

Основная статья: Управление огнем 105-мм орудий

«Сердцем» системы управления огнем тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper были два артиллерийских поста, расположенных на нижней платформе в IV и X отсеках. Каждый пост состоял из трех помещений: поста обработки информации, поста управления, откуда осуществлялся контроль за готовностью к ведению огня и где располагались станции переключения цепей, позволявшие вводить или отключать элементы ПУАО от общей системы, и пост усилителей. Артиллерийские посты были полностью дублированными, а коммутационные системы позволяли подключать посты управления огнем к любому артиллерийскому посту. Артиллерийские посты оборудовались артиллерийским вычислителем Art.-Schusswertrechner С/35 (Admiral Hipper и Blücher) или Art.-Schusswertrechner С/38К (остальные). Вычислители в качестве входных величин получали пеленг на цель, курс своего корабля (оба в горизонтальной плоскости), его скорость и дальность до цели.

Главный калибр тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper мог управляться из пяти равноправных постов управления огнем: трех основных (наверху башенноподобной носовой надстройки, перед ней и на кормовой надстройке) и двух (носового и кормового) постов для управления стрельбой ночью. Все главные посты оборудовались стереоскопическими дальномерами фирмы «Carl Zeiss»: 7-метровым наверху и 6-метровыми на мостиках. Начиная с Prinz Eugen, все три были 7-метровыми. Кроме того, возвышенные 203-мм башни были оборудованы 7-метровыми стереоскопическими дальномерами той же «Carl Zeiss».

1 - основание зенитного КДП; 2,3 - посты дистанционного управления прожекторами; 4 - вспомогательная колонка управления огнем; 5,8 - торпедные посты; 6 - броневой КДП; 7 - ходовая рубка;9 - перископы; 10 - пост управления артиллерийским огнем ГК; 11 - 3-метровый дальномер; 12 - пост управления стрельбой осветительными снарядами; 13 - боевая рубка; 14 - рулевой пост; 15 - машинный телеграф.

Система наведения универсальной артиллерии, как и в случае главного калибра, являлась весьма развитой и сложной. Она включала четыре дальномерных поста и два главных поста управления огнем с четырьмя компьютерами, разделенных на две полностью дублирующих друг друга группы - носовую и кормовую. Все четыре КДП модели SL-6 (Admiral Hipper и Blücher) или SL-8 (остальные) оборудовались своей индивидуальной системой стабилизации в трех плоскостях. В них помещались 4-метровые стереоскопические дальномеры «Carl Zeiss» и приборы для передачи данных к орудиям. Главные посты целеуказания помещались на топе фок-мачты, рядом с директором ГК и также полностью стабилизировались.

Управление торпедной стрельбой на тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper было очень совершенным и при этом довольно сложным. Посты целеуказания с телескопическими прицелами располагались по обе стороны от поста ночного управления кораблем на носовом мостике, а КДП торпедной стрельбы - в бронированной носовой (два) и в кормовой рубке (один). В глубине корабля располагался вычислительный центр торпедной стрельбы. Торпедные аппараты имели дистанционное управление, а залп можно было произвести из любого директора.

Радио- и гидролокационное оборудование

Крейсера оборудовались двумя системами гидролокации. Одна из них - пассивная NHG - использовалась в основном для обнаружения самого факта присутствия подводных лодок, поскольку не могла выдавать пеленг на шумящий объект. Вторая система, GHG, также пассивного типа, была более эффективной и применялась как для обнаружения подводных лодок, так и для выдачи целеуказания (неоднократно с ее помощью «засекались» и выпущенные по кораблю торпеды). В 1938 году фирма «GEMA» разработала гидролокатор, получивший название S-Gerat или Schallwellengerat (от Schallwellen - звуковая волна). По принципу действия прибор был аналогичен британскому «Asdic».

Seydlitz и Lützow должны были получить три радара типа FuMO-25/26[13] на верхнем, кормовом КДП главного калибра и на крыше главного дальномерного поста наверху носовой надстройки. В последующем предполагалось, на специальной площадке позади грот-мачты, смонтировать радар FuMO-25, а на топе фок-мачты - FuMO-81.

Даже в случае достройки корабля с помощью немецких комплектующих, вряд ли советская сторона получила бы новейшие образцы радиолокаторов или пассивных детекторов. Вероятнее всего, это были бы системы FuMO-22 или чуть более совершенные FuMO-27, детектор FuMB-1 «Metox». В худшем случае на корабль был бы оснащен советским «Редут-К».

Blücher погиб с этим несовершенным радаром, а Admiral Hipper после модернизации 1941 года оснастили радаром FuMO-27 уже на двух КДП: главном и кормовом.

Окраска

При вступлении в строй тяжелые крейсера имели традиционную светло-серую окраску корпуса, деревянное покрытие палубы имело естественный цвет, а остальные горизонтальные поверхности покрывались темно-серой краской. В качестве опознавательного знака для своих самолетов в передней части палубы перед носовыми башнями накрашивался большой белый круг с черной свастикой. Вполне вероятно, что после перехода для учебы на Балтику их бы перекрасили по популярной тогда в немецком флоте «искажающей» схеме. Носовая и кормовая оконечности стали темно-серыми, что в условиях плохого освещения (вполне распространенная ситуация в северных морях) неплохо маскировало истинную длину крейсера. Для довершения картины в носовой части - там, где кончалась темно-серая зона и начиналась более светлая, имитирующая «корпус», накрашивался белый «носовой бурун». Корпус и надстройки в середине получили чередование довольно узких и ярких белых и черных полос.

Проекты модернизаций в СССР

| Характеристики | «Петропавловск» | Проект 83 | Проект 83К | Проект учебного крейсера |

|---|---|---|---|---|

| Главный калибр | 2 x 2 — 203-мм SK C/34 | 4 x 2 — 203-мм SK C/34 | 4 x 3 — 152-мм Б-38 | 2 x 3 — 152-мм Б-38 |

| Вспомогательный калибр | - | 6 x 2 — 105-мм SK C/33 | 6 x 2 — 100-мм СМ-5 | 2 x 2 — 130-мм БЛ-2М |

| Зенитное вооружение | 1 x 2 — 37-мм SK C/30 8 x 1 — 20-мм SK C/38 |

6 x 2 — 37-мм SK C/30 10 x 1 — 20-мм SK C/38 |

6 x 4 — 45-мм СМ-20[14] 6 x 4 — 25-мм 2М-3[15] |

2 x 4 — 45-мм СМ-20 2 x 4 — 25-мм 2М-3 |

| Торпедное вооружение | - | 4 x 3 — 533-мм ТА | - | - |

| Авиация | - | 3 x Бериев КОР-2 | - | - |

Служба

Для продолжения работ вместе с кораблем прибыла целая делегация в составе 70 инженеров и техников, под руководством инженер-контр-адмирала Фейте. Дале началась игра с нечестными намерениями. По германско-советским планам предполагалось ввести «Петропавловск» в строй к 1942 году, однако уже осенью работы заметно замедлились - по вине немецкой стороны. Война с Советским Союзом уже была решена, и усиливать противника немцы не хотели. Поставки сначала затягивались, а затем вовсе прекратились. Объяснения германского правительства заключались в многочисленных ссылках на затруднения в связи с войной с Англией и Францией. Весной 1941 года контр-адмирал Фейге отправился в Германию в «отпуск по болезни», из которого уже не вернулся. Затем стали уезжать остальные специалисты - последний из них покинул Советский Союз 21 июня, всего за несколько часов до германского нападения.

Первые месяцы войны

К началу Великой Отечественной войны тяжелый крейсер находился лишь в 70%-ной готовности, причем отсутствовало большинство оборудования. Орудия имелись только в поставленных вместе с кораблем носовой и кормовой пониженных башнях; кроме того, из Германии прибыло несколько легких зениток - одна спаренная установка Dopp LC/30 с 37-мм/83 полуавтоматов SK C/30 и восемь одноствольных установок C/30 c 20-мм/65 автоматами C/38[16]. Тем не менее рабочие завода и команда во главе с капитаном 2 ранга А.Г.Ванифатером прилагали все усилия, чтобы привести крейсер хотя бы в условно боеспособное состояние. 15 августа на «Петропавловске» был поднят военно-морской флаг, и он вступил в состав Советского флота. В соответствии со своим состоянием крейсер включили в отряд вновь строящихся военных кораблей КБФ. К этому времени над корпусом возвышался первый уровень надстройки, основание носового и кормового мостиков, труба и временная нижняя часть задней мачты.

Когда противник вплотную приблизился к Ленинграду, нашлась работа для 8-дюймовок крейсера. 7 сентября «Петропавловск» впервые открыл огонь по германским войскам. Очевидно, немцы сочли в свое время, что снаряды без орудий не слишком опасны, и поставили весь боекомплект, нанеся себе двойной удар, сократив резерв боезапаса для своих тяжелых крейсеров и дав возможность вести стрельбу из четырех орудий советского корабля практически без ограничений. Только в течение первой недели с момента подключения «Петропавловска» к действиям против войск он выпустил 676 снарядов. Однако 17 сентября снаряд с немецкой батареи попал в корпус и вывел из строя единственный источник энергии крейсера - помещение генераторов №3. Команде пришлось не только прервать стрельбу; она оказалась беспомощной против огня от последующих попаданий, поскольку прекратилась подача воды в пожарные магистрали. В течение несчастного дня 17 сентября беспомощный корабль получил около 50 попаданий снарядами разных калибров. В корпус поступило много воды и 19 августа крейсер сел на грунт. От опрокидывания его уберегла только стенка набережной, на которую «Петропавловск» навалился бортом. Команда потеряла 30 человек, в том числе 10 убитыми.

11 сентября 1941 года во время боевой стрельбы на 22-м выстреле взрывом снаряда в канале разорвало ствол левого орудия башни A. Точно неизвестно, что могло послужить причиной: заводской брак или же диверсия со стороны немцев.

Ремонт и возвращение в строй

В полностью небоеспособном состоянии «Петропавловск» простоял год. Только 10 сентября следующего, 1942 года удалось полностью восстановить водонепроницаемость корпуса и в ночь на 17 сентября ввести его в док Балтийского завода. Работы по восстановлению продолжались в течение всего следующего года.

Прорыв блокады Ленинграда

С 14 до 21 января 1944 года крейсер принимал активное участие в Красносельско-Ропшинской наступательной операции.

Корабль вел огонь по позициям Вермахта на Вороньей Горе, по коммуникациям у Красного Села, по наблюдательным и командным пунктам противника в Киргофе. Всего им была проведена 31 артиллерийская стрельба и выпущено 1 036 снарядов.

1 сентября 1944 года крейсер был переименован в «Таллин».

Проекты достройки

После окончания войны было принято решение достроить корабль с использованием узлов и деталей поврежденного Seydlitz, который немцы перестраивали в авианосец (см. Weser), но в итоге затопили в Кенигсберге. Впрочем, немцы уничтожали свои корабли на совесть... Никаких рабочих механизмов не удалось найти, ни на корабле, ни на верфях, попавших в советскую зону оккупации. Также не увенчались успехом поиски запасных 203-мм стволов

Летом 1945 года корабль был отбуксирован на завод №189 для дальнейшей достройки.

Было рассмотрено множество проектов достройки крейсера, а 23 декабря 1949 года было принято решение достроить крейсер по проекту 83К с главным калибром из двенадцати 152-мм орудий Б-38 в четырех башнях, но из-за высокой цены достройки (191 млн. рублей) и необходимости отказа от нового корабля типа «Свердлов», работы были отменены.

Позже был разработан проект учебного крейсера, но ни денег ни свободных судостроительных мощностей не нашлось.

Послевоенный период

12 января 1949 года корабль был переклассифицирован в лёгкий крейсер.

11 марта 1953 года корабль был переклассифицирован в несамоходное учебное судно и переименован в «Днепр». А 27 декабря 1956 года его переформировали в плавучую казарму «ПКЗ-112».

Приказом от 4 апреля 1958 года корабль был исключен из списков флота и в течение 1959–1960 годов он был разрезан на металл на заводе «Вторчермета».

Командиры

| Командир | Звание | Период службы |

|---|---|---|

| А.Г. Ванифатер | Капитан 2-го ранга | Август 1941 - Сентябрь 1941 |

| А.К. Павловский | Капитан 3-го ранга | Сентябрь 1941 - Неизвестно |

Этот корабль в искусстве

Тяжелый крейсер «Петропавловск» представлен в игре «Мир кораблей» в виде исследуемого крейсера ветки СССР VIII уровня «Таллин». Игровой корабль представляет собой один из проектов послевоенной достройки прототипа - с главным калибром из четырех трехорудийных 180-мм башен, аналогичных установленным на крейсера проектов «26»/«26-бис». Кроме того, на крейсере установлены послевоенные образцы вооружений и оборудования управления огнем.

См. также

- ВМС Германии

- ВМФ СССР

- Корабельное вооружение

- Морские сражения

- Военно-морские награды

- Словарь морских терминов

- ↑ Кроме того, имелись 29 поперечных переборок, выполненных водонепроницаемыми до уровня жилой (батарейной) палубы.

- ↑ И действительно, в начальном моменте боя в Датском проливе 24 мая 1941 года английские наблюдатели на HMS Hood спутали Prinz Eugen с Bismarck и адмирал Холланд приказал сосредоточить огонь на головном крейсере, что в той или иной степени сказалось на трагическом для него исходе сражения.

- ↑ Различные толщины задних частей нижних и верхних башен связаны с их формой (возвышенные имели «горб» с дальномером) и, соответственно, с разными условиями балансировки.

- ↑ SK - Schiffkanone - морское орудие, С - Konstruktionsjahr - год принятия на вооружение или, реже, год заказа на разработку. В литературе SK иногда расшифровывается как SchnelladeKanone (скорострельное орудие) - такое обозначение применялось для орудий периода Первой Мировой войны. В данном случае 20,3-cm SK С/34 обозначает - «20,3-см морское (корабельное) орудие образца 1934 года.» Хотя в обозначении орудия присутствует 1934 год, это не значит, что оно было разработан именно тогда. Весьма вероятно, в 1934 году, после прихода (в конце 1933) нацистов к власти, концерн «Friedrich Krupp AG» предоставил в министерство вооружений предварительный эскиз 203-мм артсистемы, как и 280-мм, 380-мм и нескольких других, для заключения контракта на дальнейшую разработку и производство.

- ↑ L C/34 - Lafette означает «башня образца 1934 года».

- ↑ Технически правильнее называть установку не спаренной, а двухорудийной, т. к. орудия в ней находятся в собственных люльках, хотя и не имеют раздельного вертикального наведения.

- ↑ Dopp L - Doppel lafette - двойной лафет. C/30 - С - Konstruktionsjahr - год принятия на вооружение или год заказа на разработку.

- ↑ Вероятно это вес качающейся части полуавтомата с механизмом проворота по оси орудия.

- ↑ В литературе приводится практическая скорострельность 80 выстрелов в минуту. Однако, это скорострельность, достигнутая тренированным расчетом в полигонных условиях.

- ↑ Vierling - дословно «счетверенка» образца 1938 года.

- ↑ Маркировка немецких торпед включала калибр (F - 450 мм, G - 500 или 533 мм, Н - 600 мм, J - 700 мм), длину (в полных метрах) и тип двигателя (a - парогазовый, e - электрический, u - на пероксиде водорода), модификации обозначались буквой Т с цифрой.

- ↑ «Hexanite» - термопластичная немецкая взрывчатка военного назначения, созданная в начале XX века перед Первой мировой войны для Кайзеровского флота и предназначенная для уменьшения расхода тринитротолуола, который был тогда в дефиците. Гексанит значительно более мощное, чем тротил, взрывчатое вещество. Наиболее распространенные гексаниты содержали (по весу) 60% тротила и 40% гексанитродифениламина (гексил, гексит, дипикриламин) - токсичного, но мощного взрывчатого вещества.

- ↑ Немецкие радиолокационные станции имели следующие обозначения FuMO (Funkmess-Ortung) - радиодальномер, FuMB (Funkmess-Beobachtung) - пассивный детектор, FuME (Funkmess-Erkennung) - идентификатор «свой-чужой».

- ↑ Только начата разработка, на вооружение прията в 1950 году под шифром «СМ-20-ЗИФ».

- ↑ Разработка начата в 1945 году, принята на вооружение в 1953 году.

- ↑ В источниках число установленных автоматов C/38 колеблется от шести до десяти.

Литература и источники информации

Литература

- Campbel J. Naval weapons of World War two. — Annapolis, Maryland, USA: Naval Institute Press, 1985/2002. — 406 с. — ISBN 0-87021-459-4

- Gröner, Erich. Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 1. — Sulzberg, Deutschland: Bernard & Graefe Verlag, 1982. — 248 с. — ISBN 978-3-9825607-2-4

- Gröner, Erich. Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 2. — Sulzberg, Deutschland: Bernard & Graefe Verlag, 1983. — 224 с. — ISBN 978-3-7637-4801-6

- Кофман В.Л. Принцы Кригсмарине. Тяжелые крейсера Третьего рейха. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2008. — 128 с. — ISBN 978-5-699-31051-7

- Кофман В.Л., Князев М.Б. «Бронированные пираты» Гитлера. Тяжелые крейсера типов «Дойчланд» и «Адмирал Хиппер». — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 240 с. — ISBN 978-5-699-54760-9

- Малов А.А., Патянин С.В, Сулига С.В. Линкоры фюрера. Главный калибр Кригсмарине. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2008. — 240 с. — ISBN 978-5-699-27832-9

- Патянин С.В., Дашьян А.В., Балакин К.С., Барабанов М.С., Егоров К.В. Все крейсера Второй Мировой. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 512 с. — ISBN 5-699-19130-5

- Балакин С.А, Дашьян А.В., Патянин С.В., Токарев М.Ю., Чаусов В.Н. Линкоры Второй мировой. Ударная сила флота. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 256 с. — ISBN 978-5-699-18891-6

- Дашьян А.В., Патянин С.В. Митюков Н.В, Барабанов М.С., Иванов В.В, Гайдук А.А Флоты Второй Мировой. — Москва: Эксмо, Яуза, 2009. — 608 с. — ISBN 978-5-699-33872-6

- Широкорад А.Б. Бог войны Третьего рейха. — Военно-историческая библиотека. — Москва: АСТ, 2003. — ISBN 5-17-015302-3

Ссылки

- dreadnoughtproject.org(англ.)

- www.navweaps.com(англ.)

- www.shipbucket.com(англ.)

- www.german-navy.de(англ.)

- Naval History and Heritage Command(англ.)

- www.naviearmatori.net(ит.)

- www.associazione-venus.it(ит.)

- Kreiser

- forums.airbase.ru

- seawarpeace.ru

- tsushima.su