Blücher (1937)

История создания

Основная статья: История создания тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Работы над крейсерами с 203-мм артиллерией начаты в Германии в начале 1934 года, когда руководство ВМС выработало предварительные требования к проекту. Предполагалось создать корабль, способный действовать как в составе флота, так и в качестве рейдера - истребителя торговли, в то же время, не уступающий по вооружению и защите французскому тяжелому крейсеру Algérie. Очень скоро стало ясно, что обеспечить вооружение из 8 203-мм орудий, скорость 32 узла и дальность плавания 12 000 миль 15-узловым ходом при требуемой защите и водоизмещении 9-10 тыс. т не представляется возможным. Предложение заменить 8 203-мм орудий на 12 150-мм было отвергнуто с самого начала, а рассмотренный в мае 1934 г. вариант замены 203-мм калибра на 190-мм показал, что выигрыш в водоизмещении составит порядка 100 т при неизбежном падении огневой мощи, поэтому от него также отказались.

Летом 1934 года появилось несколько эскизных проектов крейсера водоизмещением 10 700 т с требуемыми вооружением и скоростью. Броневая защита состояла из 85-мм пояса и 30-мм палубы без скосов. Из тактических и эксплуатационных соображений от стоявшей на легких крейсерах комбинированной дизель-паротурбинной силовой установки отказались в пользу чисто турбинной, на паре высоких параметров, хотя это влекло снижение дальности плавания. В конце 1934 года главком ВМС адмирал Э. Редер утвердил проект, осознавая, что водоизмещение будет значительно превышено. 30 октября 1934 года был выдан заказ на крейсера «Н» («Ersatz Hamburg») и «G» («Ersatz Berlin»), названные при спуске Admiral Hipper и Blücher. Контракты на постройку были заключены еще в условиях действия версальских ограничений, запрещавших Германии строить крейсера с артиллерией крупнее 150-мм калибра.

Постройка

Основная статья: Постройка тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Реально закладка первых единиц серии состоялась практически сразу после денонсации Версальского договора. Официальная закладка головного Admiral Hipper на верфи «Blohm und Voss» состоялась 6 июля 1935 года. Первые элементы корпуса второй единицы серии, Blücher, были установлены на слипе №2 завода «Deutsche Werke» в Киле 27 августа 1935 года. До его спуска на воду прошло еще больше времени, чем в случае головного: стапельный период составил почти 2 года. Спуск состоялся 8 июня 1937 года; «крестной матерью» стала вдова последнего командира броненосного крейсера SMS Blücher, погибшего вместе со своим кораблем в бою при Доггер-Банке. В церемонии также участвовал адмирал Редер, считавший своим долгом лично принимать каждый крупный корабль своего детища - будущего «большого флота». На совещании в сентябре 1937 года перенесли дату ввода в строй Blücher на август 1939-го. Но, как и в случае с головным, и новый срок в точности выдержать не удалось. 6 сентября 1939 года крейсер вышел на первые ходовые испытания, а 18-го числа того же месяца он вышел в море с приемочной комиссией на борту. Представители флота оказались вполне удовлетворенными результатами и спустя 2 дня подписали акт приемки. Blücher вошел в строй условиях уже начавшейся Второй Мировой войны.

Однако после приемки комиссией Blücher еще не стал боевой единицей: вcяrого рода доделки и исправления продолжались еще полтора месяца. Только в середине ноября командир, 47-летний капитан-цур-зее Генрих Фольдаг, смог приступить к предварительным испытаниям своего корабля, пока еще у причала. Они выявили неполадки в машинах, и весь месяц пришлось провести в Киле, «доводя» крейсер пока только до возможности выйти в море. Наконец, 27 ноября Blücher покинул завод и направился в район Готенхафена, где приступил к окончательным испытаниям механической установки. Ввиду военного времени официальные результаты испытаний не регистрировались.

По завершении испытательного похода крейсер вернулся в Киль, где работы на нем продолжились. Только 7 января 1940 года Blücher наконец смог покинуть завод. Но его отнюдь нельзя было считать боеготовым кораблем, поскольку не проводились даже пробные артиллерийские и торпедные стрельбы, не говоря уже о учениях. Единственным безопасным местом для их проведения являлась Восточная Балтика, куда и направился Blücher. Суровая зима 1939/40 года окончательно испортила и без того малокомфортабельные условия неприветливого в это время года Балтийского моря. Снег и туман не давали возможности проводить стрельбы, а сковавший воду лед могли разбить только ледоколы, требовавшиеся для других надобностей. Пришлось возвращаться в Киль, куда крейсер прибыл 17 января. В течение 10 дней несчастливый корабль находился на мертвом якоре в Кильской бухте, быстро вмерзая в лед. Не нашлось лучшего решения, кроме как перевести его обратно к заводскому причалу. Пользуясь удобным случаем, инженеры и рабочие вновь приступили к многочисленным мелким работам, затянувшимся до конца марта. В итоге корабль, формально находившийся в строю почти полгода, покидал достроечную стенку только на 19 суток и не мог считаться полноценной боевой единицей.

| Название | Герб | Обозначение[1] | Фирма-строитель | Построечный номер |

Заказан | Заложен | Спущен на воду |

Сдан флоту |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Blücher |  |

«G»-Ersatz-Berlin | «Blohm und Voss», Гамбург | 246 | 30.10.1934 | 27.08.1935 | 08.06.1937 | 20.09.1939 |

Описание конструкции

Основная статья: Описание конструкции тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Корпус

Длинный, почти 200-метровый гладкопалубный корпус набирался по продольной схеме, с использованием судостроительной стали повышенной прочности St-52 для основных частей конструкции и включением броневых листов в качестве элементов прочности. Крейсер имел двойное дно, фактически переходившее в конструкцию двойного борта, прикрывавшую снаружи броневой пояс по всей его высоте. Средний стрингер продолжался дальше вверх от обшивки внутреннего дна, переходя в противоторпедную переборку из высокоэластичной броневой стали толщиной 20 мм. Структура двойного дна и двойного борта простиралась примерно на 72% длины крейсера. Количество отверстий в борту было сведено к минимуму.

Наружная обшивка крепилась исключительно за счет сварных соединений, кроме зон, где ее роль играли броневые листы, которые приклепывались к остальным частям обшивки при помощи накладок. По преимуществу сварными были и 13 главных поперечных переборок[2], доходивших до верхней палубы и деливших крейсер на 14 полностью изолированных отсеков, пронумерованных с кормы до носа римскими цифрами от I до XIV.

Сверху вниз корпус перекрывали 3 палубы (верхняя, батарейная и палуба твиндека, она же броневая) и 4 платформы. Верхняя палуба имела значительное возвышение к форштевню. В большей части она выполнялась из броневой стали, а сверху покрывалась толстой обшивкой из тиковых брусьев (на полубаке - 8,5 см, в остальных частях - 5,5 см).

Тяжелые крейсера получили башенноподобную многоуровневую переднюю надстройку, очень сильно напоминавшую аналогичные «сооружения» на строившихся немецких линкорах (типов Scharnhorst/Bismarck). В совокупности с одинаковой формой корпуса и единственной массивной дымовой трубой тяжелые корабли типа Admiral Hipper имели очень похожий внешний вид и удачно «маскировались» под более мощные боевые единицы, что по мнению адмиралов Кригсмарине могло сбить с толку противника[3].

Бронирование

Немецкие конструкторы предпочли старую, времен Первой Мировой войны, «англо-германскую» схему бронирования, попытавшись на крейсерах даже увеличить ее площадь (по сравнению с линкорами), прикрыв нос и корму. Другое отличие заключалось в расположении броневой палубы - на тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper решили применить столь традиционную для начала XX века палубу со скосами, спускавшимися к нижней кромке броневого пояса и создававшим дополнительную преграду для снарядов, попадающих в борт.

Основу схемы бронирования составлял 80-мм броневой пояс, имевший наклон 12,5° верхней кромкой во внешнюю сторону. Высота пояса составляла от 2,75 до 3,85 м, из которых при пустом корпусе только 0,75 м находилось под водой. После приема полного запаса топлива погружение пояса увеличивалось до 1,7 м. Пояс несколько заходил за крайние башни и перекрывался по концам 80-мм броневыми траверзами, перпендикулярными к диаметральной плоскости. Далее в нос и в корму шли более тонкие плиты: в корме пояс имел практически такую же высоту, но толщину 70 мм, обеспечивая защиту рулевых механизмов и валопроводов. Он заканчивался 70-мм траверзной переборкой. В носовой оконечности высота листов брони возрастала до 4,4 м, но ее толщина уменьшалась до 40 мм, а на последних трех метрах от форштевня - до 20 мм.

Горизонтальная защита состояла из двух броневых палуб: верхней и главной. Толщина верхней палубы изменялась от 25 мм на протяжении котельных отделений до 12-20 мм в остальных частях корпуса. Нижняя, броневая, палуба простиралась по всей длине 80-мм главного пояса и над 70-мм секцией в корме и имела практически на всем протяжении толщину 30 мм. Исключениями являлись две небольшие зоны в нос и корму от барбетов крайних башен, где толщина увеличивалась до 40 мм. Далее в нос шли 20-мм листы. Горизонтальная часть палубы в районе цитадели и в корме проходила примерно на 1 м ниже верхней кромки пояса, а скосы той же толщины соединялись с его нижней кромкой. В районе тонкого носового пояса броневая палуба опускалась на уровень ватерлинии.

Барбеты 203-мм башен имели диаметр 6,4 м и толщину - 80 мм - по всей высоте от броневой палубы до башни. Башни состояли из 9 бронеплит, установленных в виде отдельных «граней», толщина которых резко дифференцировалась. Вертикальная лобовая плита выполнялась из 160-мм брони, переходя сверху в сильно наклоненную 105-мм плиту, которая в свою очередь спускалась по бокам к стенкам башни в виде двух граней толщиной 80 мм и соединялась сверху с 70-мм горизонтальной плитой крыши. Вертикальные боковые стенки имели толщину 70 мм, задняя стенка - 90 мм на нижних и 50 мм на возвышенных башнях, задняя скошенная плита - соответственно 80 и 70 мм[4]. Броневой пол имел толщину 30 мм.

Защита от подводных взрывов состояла из буля и двух узких отсеков внутри корпуса, разделенных тонкой переборкой и отделяемых от внутренних помещений 20-мм ПТП. В сумме ширина ПТЗ не гарантировала предотвращение затоплений при попадании современных 533-мм торпед.

Энергетическая установка и ходовые качества

Энергетическая установка немецких крейсеров несомненно являлась их «ахиллесовой пятой». Одной из причин, приведших к выбору котлов с высокими параметрами пара, являлся их небольшой размер и, соответственно, вес. На тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper использовались котлы двух типов: «La-Mont» (на самом Admiral Hipper и Prinz Eugen) и «Wagner» (на остальных). Главное отличие обеих марок заключалось в том, что в котле «La-Mont» применялись специальные насосы для прокачки воды через контур, а в котле «Wagner» применялась естественная циркуляция воды. На всех построенных крейсерах устанавливалось по 12 котлов, а Seydlitz и Lützow должны были получить 9 большей производительности.

Рабочая температура составляла 450°С, а рабочее давление составляло 85 атм. для установки Admiral Hipper, а на Prinz Eugen и Blücher было несколько снижено - до 70 атм. Каждый из 12 котлов имел паропроизводительность около 50 т/ч. Критический режим работы котлов требовал очень тщательного наблюдения и своевременной регулировки параметров горения, что попытались возложить на автоматику фирмы «Ascania», в случае отказа которой корабль мог оказаться без хода. Для корабельных нужд на ходу и в гавани применялся специальный вспомогательный котел с давлением пара 25 атмосфер, имевший производительность 10 т/ч. Котлы изготавливались теми же фирмами, что строили корпуса крейсеров.

По расчетам (на основе потребления топлива на испытаниях) Admiral Hipper мог пройти 3000 миль на большой скорости (30 уз) и 6800 миль при 19 узлах. На практике же 19-ю узлами он мог пройти примерно 4450 миль, а максимальная дальность составляла 6500 миль при скорости 17 уз.

Главные машины имели привычную для немецкого флота трехвальную схему. На одном валу корабль мог двигаться со скоростью 22 узла, при двух он мог развивать до 27 узлов. Все крейсера имели по 3 турбоагрегата. Два из них, для внешних валов, размещались в переднем машинном отделении, а турбины центрального вала - в заднем, отделенном от переднего довольно протяженным отсеком погребов зенитной артиллерии. На Blücher стояли турбины фирмы «Blohm und Voss».

Каждый из трех турбоагрегатов развивал мощность 44 000 л.с. при 320 об/мин на валу для переднего хода и 10 500-15 000 л.с. (в зависимости от системы турбин) для заднего хода. Агрегаты не имели специальных турбин крейсерского хода.

Максимальная скорость при проектной мощности без форсировки (110 000 л.с.) равнялась 32 узлам. Диаметр трехлопастных гребных винтов на Admiral Hipper составлял первоначально 4,32 м, зщамененных затем на винты диаметром 4,1 м.

Вспомогательное оборудование

Большое число сервомеханизмов башен, гироскопов, приборов управления огнем и других электромоторов на столь совершенном в этом отношении корабле требовало значительной мощности корабельных электростанций. Для выработки электроэнергии служили шесть турбогенераторов: 4×460 кВт и 2×230 кВт. Кроме того, имелись 4 дизель-генератора мощностью по 150 кВт. Общая мощность электроустановки Blücher составляла 2900 кВт.

Рулевые устройства включали единственный руль с винтовой передачей. Все рулевые механизмы весили почти 28 т, из которых 17,6 т приходилось на собственно руль. Управление рулем осуществлялось посредством электрической системы передачи сигнала из рубки. Полная перекладка руля с борта на борт осуществлялась за 15 с, максимальный угол отклонения пера составлял 40 градусов. При выходе из строя электросистемы управление рулем могло осуществляться вручную - при очень небольшой скорости 10 узлов руль удавалось повернуть не более чем на 15°.

Корабли имели 3 якоря, все в носу, 2 в клюзах и один по диаметральной плоскости в развале форштевня. Для подъема якорей служили 3 электрических шпиля, один из которых располагался в корме и являлся резервным, в критических случаях постановку и снятие с якоря можно было осуществлять вручную.

Экипаж

Немецкие тяжелые крейсера имели очень значительный экипаж. Его численность менялась в зависимости от состава легкого зенитного вооружения и выполняемой задачи.

Штатный состав экипажа состоял из 1380 человек, включая 42 офицера. В ходе операции «Rheinübung» на Prinz Eugen находилось 64 офицера, 76 старшины, 408 младших унтер-офицеров и 852 рядовых, не считая специалистов радиоразведки и призовых команд. Команда Admiral Hipper в его атлантическом походе достигала 1600 человек, Blücher в свой единственный поход вышел со штатным составом из 1380 моряков.

Вооружение

Основная статья: Вооружение тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Главный калибр

Основная статья: 203-мм/60 орудие SK C/34

Главный калибр немецких крейсеров типа Admiral Hipper составляли восемь 203-мм/60 орудий SK C/34[5] в четырех двухорудийных башнях, по две линейно-возвышенно в носу и в корме и обеспечивающих оптимальное число снарядов в залпе - 4, минимальные мертвые углы обстрела и равный огонь по носу и корме.

Нижние башни модели LC/34[6] весили по 249 т, а возвышенные, оборудованные дальномерами, - по 262 т. Полный состав команды каждой башни составлял 72 человека, не считая прислуги дальномерного поста в возвышенных. Установки имели углы возвышения 37° и снижения -10°, кроме носовой башни, имевшей меньшее на 1° снижение с тем, чтобы снаряды не повреждали форштевень при стрельбе по носу. Горизонтальные углы обстрела составляли 290°, по 145° на борт. Орудия располагались в отдельных люльках на расстоянии 216 см друг от друга, чтобы свести к минимуму взаимное влияние снарядов при залпе.

Горизонтальная наводка осуществлялась электрическим, вертикальная - электрогидравлическим приводом. Скорости наводки - 6-8 и 8 °/сек. соответственно. Угол заряжания фиксированный - 3°. Максимальная техническая равнялась 5 выстрелам в минуту, а на практике она составляла в среднем около 4 выстр./мин при углах возвышения, близких к углу заряжания, на больших дальностях она не превышала 2,5 выстр./мин.

Орудие, созданное концерном «Friedrich Krupp AG», имело превосходные баллистические характеристики. При полной длине в 60 калибров и длине собственно ствола в 57 калибров оно придавало 122-кг снаряду начальную скорость 925 м/с. Живучесть ствола составляла 500 выстрелов. Затвор - горизонтальный клиновой, весом 450 кг, имевшим гидравлический привод.

Нормальный боезапас насчитывал 120 снарядов всех типов на орудие, хотя крейсера без особых проблем могли принимать и по 140, а всего погреба вмещали 1308 (163 на ствол) бронебойных, полубронебойных и фугасных, а также 40 осветительных на корабль, включенных в боекомплект только возвышенных башен. В нормальный комплект входило по 320 снарядов каждого из трех основных типов. Максимальная дальность стрельбы из-за хорошей баллистики оказалась буквально запредельной - 33,5 км. Однако на 18 милях из дальномерных постов могли наблюдаться только мачты кораблей противника; реально стрельба с управлением огнем могла вестись начиная примерно с 13,5 миль, а оптимальной дальностью артиллерийского боя для 203-миллиметровок считались 8 миль. На ней крейсера могли давать 4-орудийные залпы каждые 12-13 секунд.

Универсальная артиллерия

Основная статья: 105-мм/65 орудие SK C/33

Тяжелые крейсера типа Admiral Hipper имели по шесть двухорудийных 105-мм установок LC/31. Установки имели стабилизацию в трех плоскостях, а также дистанционную систему наведения из постов управления зенитным огнем. По внешнему виду спаренные установки выглядят настоящими башнями, на деле они были открытыми, а почти весь расчет - незащищенным от погоды и осколков. Полный вес каждой установки С/31 составлял 26,4 т, из которых 5300 кг приходилось на 10-мм броневую защиту (броня Wotan hart), 1295 кг - на электропривод и 560 кг - на прицельные устройства. Несмотря на значительный вес, установки обладали удовлетворительной маневренностью: скорость вертикального наведения составляла 12°/сек., а при ручном управлении - только 1,8°/сек.

105-мм/65 орудие SK C/33 имело фактический калибр 104,6 мм, длину ствола - 65 калибров, вес - 4560 кг, общую длину (с затвором) - 6840 мм. Живучесть ствола - 2950 выстрелов. Техническая скорострельность достигала 20 выстрелов в минуту на ствол, реальная - 15-18. Вес унитарного выстрела составлял 23-27 кг, снаряда 15,1-15,8 кг, содержание взрывчатки 1,6 кг. Начальную скорость снаряда 900 м/с, дальность стрельбы - 17 700 м при угле возвышения в 45°, досягаемость по высоте - 12 500 м при 80°.

По проекту полный боезапас всех 12 орудий по штатам состоял из 6420 снарядов (в т.ч. 240 трассирующих), по 535 на ствол. Вместимость погребов - ок.7500 патронов.

Зенитные автоматы

Основная статья: 37-мм/83 полуавтомат SK C/30

Основная статья: 20-мм/65 автоматы C/30

Малокалиберная зенитная артиллерия состояла из двенадцати 37-мм/83 полуавтоматов SK C/30 в спаренных установках и двадцати одиночных 20-мм/65 автоматов C/30.

37-мм полуавтоматические пушки SK C/30 размещались в спаренных[7] стабилизированных модели Dopp LC/30[8], разрабатываемая с 1930 года и принятая на вооружение Кригсмарине в 1934 году.

Калибр автомата - 37 мм. Вес орудия - 243 кг[9]. Длина ствола - 3074 мм. Расчетная живучесть ствола - 7500 выстрелов. В боекомплекте имелись два типа снарядов : бронебойно-трассирующий, фугасно-трассирующий весом 742 грамма. Начальная скорость снаряда 1000 м/с. Фугасно-трассирующий снаряд имел дальность стрельбы 8 500 м при угле возвышения орудий - 45° и и досягаемость по высоте - 6 800 м при угле - 85°. Трассер горел на протяжении примерно 4000 м траектории.

Общий вес установки составлял 3670 кг, из которых 630 кг приходилось на силовой привод. Установка имела углы горизонтального наведения - ±175°, в зависимости от расположения на корабле. 37-мм/83 полуавтоматы SK C/30 имели углы вертикального наведения -9°...+85°. Диапазон работы механизма стабилизации - ±19,5° от соответствующей оси установки. Наведение осуществлялось только вручную. Скорости горизонтальной и вертикальной наводки составляли 4 и 3 градуса в секунду. Расчет установки насчитывал шесть человек, не считая подносчиков патронов. Практическая скорострельность установки - до 60 выстрелов в минуту[10].

В 1930 году фирмой «Rheinmetall» был разработан 20-мм автомат С/30, которым в предвоенные вооружались практически все корабли Кригсмарине. Скорострельность составляла 120 выстрелами в минуту из-за неудачной конструкции затвора и малой емкости магазина (20 патронов), что заставляло делать частые паузы в стрельбе для перезарядки. Впоследствии была разработана облегченная (56 кг) и улучшенная модель С/38, магазин которой вмещал 40 патронов, а практическую скорострельность удалось довести до 220 выстр./мин.

Во флотских 20-мм/65 зенитных автоматах использовался патрон с двумя типами снарядов: бронебойным, весом 148 граммов и начальной скоростью 800 м/с и осколочным, весом 134 грамма и начальной скоростью 835 м/с. Осколочный снаряд имел дальность стрельбы 4 900 м при угле возвышения орудий - 45° и досягаемость по высоте - 3 700 м при угле - 85°. Бронепробиваемость бронебойного снаряда при угле встречи 30° на дистанции 100 м составляла 20 мм, на 500 м - 14 мм, на 1000 м - 9 мм.

Первоначально легкие зенитки устанавливались поодиночке (установка С/30 весом 420 кг), но постепенно их заменяли на спарки (любопытно, что при этом удалось сохранить тот же вес установки в целом!). В конце концов немцам удалось создать на основе новой 20-миллиметровки С/38 грозное оружие - счетверенную установку Vierling С/38[11].

Этот «агрегат» мог теоретически выпускать 1800 снарядов в минуту, на практике - около 880. Он весил 2,15 т, из которых 500 кг приходилось на броневые листы и почти 100 кг - на прицельные приспособления. Vierling изначально имели относительно простые прицелы в виде концентрических колец, однако начиная с весны 1944 года на них стали применять стабилизацию прицельной линии в трех плоскостях.

Боекомплект зенитных автоматом обоих калибров составлял 2000 патронов на ствол.

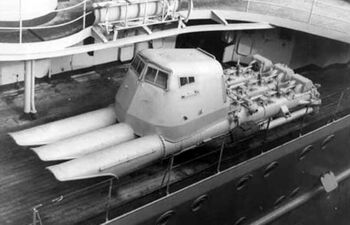

Торпедное вооружение

На немецких тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper 12 торпедных труб являлись скорее оружием самообороны в условиях плохой видимости Северного моря или полярных морей. 533-мм торпеды G7a[12], принятые на вооружение в 1938 году имели общую массу 1528 кг, длину 7, 186 м и являлось мощным оружием - ее боевая часть включала 280 кг «триалена» («TGA») (смесь не менее половины тротила, 10%...25% гексогена и 10%...40% алюминиевого порошка) или гексанита[13].

Существовало три режима хода: 6000 м на 44 узлах, 8000 м на 40 уз. или 14000 м на 30 уз. Глубина хода могла варьироваться в широком диапазоне - от 1 до 52 м с шагом 1 м. Торпеда снабжалась комбинированным контактно-неконтактным (индукционным) взрывателем.

Авиационное вооружение

Наличие бортовых самолетов являлось отличительной характеристикой всех больших кораблей, в том числе и тяжелых крейсеров. Несомненной удачей для немецких тяжелых крейсеров стало наличие хорошо отработанного, скоростного и мощного корабельного самолета «Arado» Ar-196. Admiral Hipper и Blücher несли по 3 гидросамолета: два в одиночных ангарах и один - на катапульте. На тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper устанавливалась катапульта завода «Deutsche Werke» модели FL-22, имевшая угол поворота примерно 30° на борт. Самолет на катапульте находился практически в боеготовом состоянии - с разложенными крыльями, но без топлива.

Система управления стрельбой

Основная статья: Управление огнем 203-мм орудий

Основная статья: Управление огнем 105-мм орудий

«Сердцем» системы управления огнем тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper были два артиллерийских поста, расположенных на нижней платформе в IV и X отсеках. Каждый пост состоял из трех помещений: поста обработки информации, поста управления, откуда осуществлялся контроль за готовностью к ведению огня и где располагались станции переключения цепей, позволявшие вводить или отключать элементы ПУАО от общей системы, и пост усилителей. Артиллерийские посты были полностью дублированными, а коммутационные системы позволяли подключать посты управления огнем к любому артиллерийскому посту. Артиллерийские посты оборудовались артиллерийским вычислителем Art.-Schusswertrechner С/35 (Admiral Hipper и Blücher) или Art.-Schusswertrechner С/38К (остальные). Вычислители в качестве входных величин получали пеленг на цель, курс своего корабля (оба в горизонтальной плоскости), его скорость и дальность до цели.

Главный калибр тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper мог управляться из пяти равноправных постов управления огнем: трех основных (наверху башенноподобной носовой надстройки, перед ней и на кормовой надстройке) и двух (носового и кормового) постов для управления стрельбой ночью. Все главные посты оборудовались стереоскопическими дальномерами фирмы «Carl Zeiss»: 7-метровым наверху и 6-метровыми на мостиках. Начиная с Prinz Eugen, все три были 7-метровыми. Кроме того, возвышенные 203-мм башни были оборудованы 7-метровыми стереоскопическими дальномерами той же «Carl Zeiss».

1 - основание зенитного КДП; 2,3 - посты дистанционного управления прожекторами; 4 - вспомогательная колонка управления огнем; 5,8 - торпедные посты; 6 - броневой КДП; 7 - ходовая рубка;9 - перископы; 10 - пост управления артиллерийским огнем ГК; 11 - 3-метровый дальномер; 12 - пост управления стрельбой осветительными снарядами; 13 - боевая рубка; 14 - рулевой пост; 15 - машинный телеграф.

Система наведения универсальной артиллерии, как и в случае главного калибра, являлась весьма развитой и сложной. Она включала четыре дальномерных поста и два главных поста управления огнем с четырьмя компьютерами, разделенных на две полностью дублирующих друг друга группы - носовую и кормовую. Все четыре КДП модели SL-6 (Admiral Hipper и Blücher) или SL-8 (остальные) оборудовались своей индивидуальной системой стабилизации в трех плоскостях. В них помещались 4-метровые стереоскопические дальномеры «Carl Zeiss» и приборы для передачи данных к орудиям. Главные посты целеуказания помещались на топе фок-мачты, рядом с директором ГК и также полностью стабилизировались.

Управление торпедной стрельбой на тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper было очень совершенным и при этом довольно сложным. Посты целеуказания с телескопическими прицелами располагались по обе стороны от поста ночного управления кораблем на носовом мостике, а КДП торпедной стрельбы - в бронированной носовой (два) и в кормовой рубке (один). В глубине корабля располагался вычислительный центр торпедной стрельбы. Торпедные аппараты имели дистанционное управление, а залп можно было произвести из любого директора.

Радио- и гидролокационное оборудование

Крейсера оборудовались двумя системами гидролокации. Одна из них - пассивная NHG - использовалась в основном для обнаружения самого факта присутствия подводных лодок, поскольку не могла выдавать пеленг на шумящий объект. Вторая система, GHG, также пассивного типа, была более эффективной и применялась как для обнаружения подводных лодок, так и для выдачи целеуказания (неоднократно с ее помощью «засекались» и выпущенные по кораблю торпеды). В 1938 году фирма «GEMA» разработала гидролокатор, получивший название S-Gerat или Schallwellengerat (от Schallwellen - звуковая волна). По принципу действия прибор был аналогичен британскому «Asdic».

В развитии радиолокации Германия вначале достигла заметных успехов, и первые экспериментальные образцы радаров испытывались почти одновременно с британскими. Так, «карманные линкоры» имели опытные устройства еще во время гражданской войны в Испании, в 1937 году. Однако тяжелые крейсера получили первые модели пригодных к действию в боевых условиях радиолокаторов только в начале 1940 года, когда на главном КДП наверху башенноподобной надстройки Admiral Hipper и Blücher появились внушительные по размерам плоские сетки антенн системы FuMO-22[14]. Это была чуть усовершенствованная первая модель 1937 года, работавшая на длине волны 0,8 м.

Окраска

При вступлении в строй Admiral Hipper имел традиционную светло-серую окраску корпуса, деревянное покрытие палубы имело естественный цвет, а остальные горизонтальные поверхности покрывались темно-серой краской. В качестве опознавательного знака для своих самолетов в передней части палубы перед носовыми башнями накрашивался большой белый круг с черной свастикой. С начала 1940 года дополнительно крыши самих башен получили желтую окраску. Весной того же года Admiral Hipper получил свой первый камуфляж в виде темно-серых полос на основном светло-сером фоне. Впоследствии схема камуфлирования менялась в начале 1942-го и начале 1944-го года, но общий принцип (темно-серые фрагменты на светло-сером фоне) оставался неизменным до конца службы.

Служба

Blücher, формально находившийся в строю почти полгода, покидал достроечную стенку только на 19 суток и не мог считаться полноценной боевой единицей. Однако Морской штаб имел на него вполне определенные виды. Острая нужда в кораблях для операции Weserubung, в которой оказался задействованным весь флот, заставила ОКМ включить Blücher в списки участников вторжения в Норвегию. В решении, правда, указывалось, что крейсер пригоден для «простых заданий», но не уточнялось, что именно под этим понимается. Он так и не сделал ни одного выстрела из орудий главного калибра; не проводилось также столь важных общих учений по ликвидации последствий боевых повреждений и борьбе за живучесть.

В таких условиях на корабль погрузился штаб командующего группой для атаки столицы Норвегии Осло контр-адмирала Куммеца, и 5 апреля Blücher вышел в Свинемюнде - отравную точку операции. Началась загрузка крейсера. Он принял около 830 армейских военнослужащих, из которых только 600 составляли боевые части 163-й пехотной дивизии. Остальные представляли собой штабы этой дивизии и всей группы войск, предназначенной для захвата Южной Норвегии, под руководством генерал-майоров Энгельбрехта и Штуссмана, а также многочисленные части обслуживания, в том числе персонал будущей радиостанции в Осло. На корабль погрузили также довольно большое количество боеприпасов, причем поскольку в погребах еще находился учебный боезапас, а времени на его выгрузку не было, пришлось забить все штатные хранилища боевыми снарядами, зарядами и патронами. Для армейских взрывоопасных грузов просто не нашлось места под броневой палубой, и их пришлось разместить в торпедной мастерской и просто на верхней палубе, позади переднего ТА правого борта. Часть грузов оказалась в ангаре, где хранились 200 кг бомб и резервный самолет (правда, не заправленный топливом). Третий «Arado» Ar-196 пришлось оставить на берегу - для него просто не было места. В результате и без того не полностью боеспособный Blücher оказался загроможденным опасными в пожарном отношении грузами и потенциально уже потерял значительную часть своей боевой устойчивости. Все это сказалось очень скоро.

Рано утром 7 апреля Blücher и Emden в сопровождении миноносцев Möwe и Albatros покинули Свинемюнде и вскоре соединились в районе Киля с остальной частью южной группы вторжения. Колонна, возглавляемая Blücher, за которым следовали «карманный линкор» Lützow и легкий крейсер Emden и 3 миноносца, составляла главное ядро боевой группы «Осло», в состав которой входили еще III флотилия тральщиков (8 единиц) и 2 китобойца. Они должны были доставить около 2000 человек десанта первой волны. Отряд незамеченным дошел только до Скагеррака, когда в 7 часов вечера его обнаружила и атаковала английская подводная лодка HMS Triton, в свою очередь, засеченная Albatros и давшая залп из неудобного положения. Blücher благополучно уклонился от выпущенных торпед. Чуть позже другая английская подлодка, HMS Sunfish, также наблюдала немецкое соединение, но атаковать не смогла, хотя и сделала более важное дело - сообщила о нем командованию. Впрочем, назначение германского отряда так или иначе оставалось в тайне и для британцев, и для объекта атаки - норвежцев. В наступившей темноте колонна вошла в Осло-фьорд, где горели все навигационные огни. Внезапно головной миноносец Albatros оказался в луче прожектора. Маленький норвежский патрульный корабль, Pol-III, представлявший собой вооруженный легкими орудиями китобойный пароход, открыл предупредительный огонь. Немедленно с Blücher последовал приказ: «Захватить противника!», что и было исполнено миноносцем.

Теперь Blücher и другим кораблям германского отряда предстояло пройти по фьорду около 100 км и преодолеть два укрепленных района. В состав каждого из них входило по батарее тяжелой артиллерии (280-305-мм) и по несколько береговых батарей меньшего калибра. Вначале немцам было необходимо пройти между островами Болерне и Раной, охранявшими вход во фьорд и подходы к главной военно-морской базе Норвегии - Хортену. Норвежцы не спали: как только тяжелый крейсер вышел на траверз островов, с обеих сторон его осветили прожекторы. Вслед за тем раздался предупредительный выстрел, легший недолетом. И все же командиры батарей колебались принять самое важное решение - открыть огонь на поражение. Поддерживающий высокую для стесненного фарватера скорость (около 15 узлов), отряд атакующих прошел узкие секторы обстрела главной батареи раньше, чем сомнения обороняющихся рассеялись. Когда командование батарей опомнилось, боевая группа «Осло» уже проскочила опасное место. 7 снарядов упали в 100-300 м позади колонны. Единственное, что удалось сделать норвежцам, - погасить огни на фарватере.

Своим первым успехом немцы обязаны, помимо пассивности противника, точным указаниям адмирала Куммеца, который приказал открывать огонь только по сигналу с флагмана, игнорируя предупредительные залпы и не обращая внимание на освещение прожекторами, по которым рекомендовалось не стрелять, а ослеплять операторов собственным боевым освещением.

Без четверти час 8 апреля Blücher дал сигнал остановиться и начать высадку в районе базы в Хортене. Для этого часть войск с него и Emden пересадили на 6 сторожевых катеров типа «R» (Raumboote) и в сопровождении Albatros и Kondor отправили к берегу. Основной отряд вновь двинулся в путь, хотя Куммец вынужден был отдать приказ о снижении скорости до 7 узлов - плавание большим ходом при отсутствии навигационных огней становилось опасным. Впереди немцев ждал второй укрепленный район, расположенный в узости Дробак. В этом месте Осло-фьорд сужается примерно до 500 м, простираясь между двумя островами Кахольм (Северным и Южным) и скалистым правым берегом. На островах находилось 6 артиллерийских батарей (всего 3 280-мм и 9 57-мм орудий), а в Дробаке - 3 батареи (3 150-мм, 2 57-мм и 2 40-мм орудий).

На неожиданность рассчитывать более не приходилось: за прошедшие с момента обнаружения часы норвежцам удалось привести береговую оборону в готовность, правда, весьма относительную. На батареях не хватало офицеров и орудийной прислуги (по некоторым сведениям, на 280-мм батарее имелось всего 7 человек). Однако, что главное, обороняющимся не приходилось теперь гадать, следует ли открывать огонь. Устаревшие установки позволяли вести огонь в очень узких секторах, и если бы пришлось давать предупредительные выстрелы, то вряд ли удалось перезарядить орудия.

Номинально главную силу представляла собой трехорудийная батарея Оскарборг на о. Кахольм. 280-мм пушки Круппа модели 1891 г. стреляли довольно легкими 240-кг снарядами, которые, однако, могли оказаться смертельными для любого корабля, входившего в немецкую группу. В предрассветной мгле Blücher удалось выйти из угла обстрела одного из орудий, названных норвежцами библейскими именами. Но два других, «Аарон» и «Мозес», успели сделать свои выстрелы прямой наводкой. На столь малой дистанции (от 500 до 1500 м - по разным данным) промахнуться было невозможно.

В 5.00 первый снаряд поразил верхнюю часть башенноподобной надстройки в районе поста управления огнем зенитной артиллерии. Сам пост не пострадал, но осколки нанесли тяжелые потери среди персонала, включая 2-го артиллерийского офицера, капитан-лейтенанта Похаммера. Второй 280-мм снаряд попал в ангар левого борта. Взрывом были уничтожены оба самолета и спаренная 105-мм зенитная установка. Тут же вспыхнул пожар, «пищу» для которого представляли собой бочки с бензином и ящики с боезапасом для десанта. Но ни одно, ни другое попадание не представляли существенной опасности для крейсера. На мгновение показалось, что ему удалось решить свою задачу - дальнейших залпов из Оскарборга не последовало: Blücher вышел из сектора обстрела.

Но тут в дело вступила 150-мм батарея в Дробаке. Видимо, на ней оказалось достаточно персонала для обслуживания трех орудий, и в течение 5-7 мин норвежцам удалось выпустить с дистанции около полукилометра 25 снарядов, из которых около двух десятков попало в цель. Они нанесли крейсеру более серьезный ущерб, чем крупнокалиберные попадания. Один из снарядов вывел из строя задний зенитный КДП правого борта и среднюю 105-мм установку. Это попадание в совокупности с поразившим ангар 280-мм снарядом превратило среднюю часть корпуса в груду горящих обломков. Один из первых выстрелов вывел из строя рулевую машину и связь с машинным отделением. Руль заклинило в положении «лево на борт», и крейсер развернулся носом к берегу. Фольдагу пришлось отдать приказ застопорить правую машину и дать «полный назад» левой, чтобы как можно скорее проскочить мимо острова Северный Кахольм.

Сразу же после первого попадания Фольдаг приказал старшему артиллерийскому офицеру корветтен-капитан Энгельману открыть огонь. Но главный артиллерийский пост на башенноподобной надстройке немедленно наполнился густым дымом от первого попадания, и управление огнем пришлось передать 3му артиллерийскому офицеру, находившемуся в носовом КДП. Однако с этой более низкой точки в утренней дымке было невозможно обнаружить ни одной отчетливо видимой цели. Тем не менее 105-мм пушки и легкая зенитная артиллерия открыли беспорядочную стрельбу по берегу, не нанесшую обороняющимся никакого вреда.

Экипажу удалось быстро установить временную связь с машинами через центральный пост и ввести в действие аварийное рулевое управление. С момента первого выстрела из Оскарборга прошло не более 8 минут. Крейсер по-прежнему шел 15-узловой скоро- стью, быстро выходя из секторов обстрела батареи в Дробаке и 57-мм батарей обоих берегов. Но в 5.20 последовал новый сюрприз. Корпус крейсера потрясли два подводных удара. Старшему офицеру показалось, что корабль подорвался на минах; штурман же полагал, что крейсер напоролся на подводную скалу. Однако аварийные партии тотчас же донесли о торпедных попаданиях с левого борта.

По германским разведданным, в узости Дребак имелось минное заграждение, однако норвежцы опровергают это предположение. Действительно, после захвата укрепрайона немцы обнаружили несколько десятков готовых к использованию мин, но ни единого свидетельства об их установке. Заблаговременная постановка заграждения на глубоком и узком фарватере сильно ограничивала бы судоходство в столицу страны, а успеть установить мины за ночные 4-5 часов норвежцы просто не могли. Наиболее вероятно, что Blücher действительно получил два попадания с береговой торпедной батареи на о. Северный Кахольм.

Эта батарея находилась в скальном укрытии, способном выдержать попадания тяжелых бомб и снарядов, и имела три канала с рельсовыми путями для выпуска торпед. Уже после капитуляции гарнизона германцы нашли 6 полностью подготовленных к стрельбе «рыбок» на специальных тележках, с помощью которых за 5 минут их можно было перегрузить в каналы.

Очевидно, что при такой системе никакой наводки осуществить было невозможно, но при дистанции стрельбы в 200-300 м этого и не требовалось. Хотя так и не удалось найти «авторов» удачного залпа по Blücher (что и неудивительно в условиях последовавшей 5-летней оккупации страны), версию торпедных попаданий можно считать наиболее вероятной.

Норвежские батареи вели огонь всего в течение 2-3 минут после подводных взрывов. Поврежденный крейсер все еще сохранял ход и имел крен около 10 градусов на левый борт. Командир отдал приказ прекратить стрельбу, и в Осло-фьорде наступила тишина. Но для Blücher в этой тишине наступили критические минуты. Корабль наконец-таки миновал последний барьер обороны, но его положение с каждой минутой становилось все более угрожающим.

Средняя часть корпуса превратилась в сплошной очаг пожара, в котором непрерывно рвались снаряды и патроны десанта. Огонь полностью прервал сообщение между носовой и кормовой оконечностями, ограничив действие аварийных партий на верхней палубе. Сдетонировал боезапас, помещенный в торпедной мастерской, весь левый борт ниже носовой 105-мм установки и палуба в том же районе оказались вскрытыми. Оттуда валил густой дым и показались языки пламени. Вообще, снаряды и патроны, как армейские, при посадке десанта в спешке распиханные по разным местам палубы и верхних помещений, так и корабельные (предназначенные для экстренного открытия огня и поэтому хранившиеся наверху), стали главным фактором, препятствовавшим спасательным работам. Их осколки перебили почти все пожарные рукава и постоянно угрожали команде. Часть боезапаса удалось выбросить за борт или перенести в нижние помещения, но взрывы раскаленных пожаром ручных фанат то и дело заставляли аварийные команды бросать свое дело. С верхней части башенноподобной надстройки уцелевшим удалось перебраться вниз только при помощи коек и тросов, поскольку трапы оказались полностью разрушенными. Хаос увеличили емкости для дымовой смеси, пораженные немецкими же трассирующими пулями и снарядами и испускавшие густой, совершенно непрозрачный дым. Угроза взрыва собственных торпед заставила произвести залп из аппаратов правого борта, однако крен не позволил произвести ту же операцию на противоположном борту.

Однако наибольшей угрозой являлись все-таки подводные пробоины. Обе торпеды попали в центральную часть корабля: одна - в котельное отделение №1, вторая - в переднее турбинное отделение. Противоторпедная защита в какой-то мере выполнила свое назначение, ограничив первоначальные затопления, но все нижние помещения между отсеками V и VII (носовые турбинные отделения и котельные отделения 1 и 2) наполнились дымом. Отказ турбогенераторов при неснижающейся нагрузке привел к быстрому выходу из строя обеих сетей - постоянного и переменного тока. Обе носовые турбины, правого и левого бортов, остановились спустя несколько минут, а через некоторое время главный механик корветтен-капитан Таннеман сообщил, что центральную турбину тоже придется вскоре остановить. Командир принял решение поставить корабль на якорь, поскольку из сообщения постов борьбы за живучесть следовало, что правую и левую турбины удастся запустить примерно через час. Группе моряков под руководством корветтен-капитана Цигана с трудом удалось отдать якорь с правого борта, поскольку нарастающий крен, достигший 18 градусов, все более мешал работам.

Командир все же надеялся спасти свой корабль, стоящий теперь на якоре кормой к берегу на расстоянии 300 м от крошечного островка Аскхольм, находящегося в двух милях к северу от норвежских батарей. Однако около 6.00 произошел сильный взрыв в 105-мм погребе отсеке VII между котельными отделениями 1 и 2. Из середины корпуса вырвался столб дыма и пламени, окончательно прервав связь между носом и кормой. При взрыве переборки между котельными отделениями оказались разрушенными, а из бортовых нефтяных отсеков стала вытекать нефть, добавившая густоты и черноты дыму пожара. Затопленными оказались котельные отделения 1 и 2, переднее турбинное отделение, отделение генераторов №2 и отсек IV, в котором находились погреба зенитного боезапаса. Главный турбинный механик, корветтен-капитан Грассер, приказал очистить все машинные помещения и сообщил командиру, что крейсер дать ход уже не сможет.

К этому моменту стало ясно, что спасти корабль не удастся. После взрыва погреба распространение воды стало неконтролируемым, и крен начал быстро увеличиваться. Фольдаг приказал корветтен-капитану Цопфелю спустить катер правого борта - единственную шлюпку, которую можно было использовать. На него погрузили тяжелораненых. Катер левого борта оказался разбитым, а легкие шлюпки нечем было спустить, поскольку предназначенные для этого авиационные краны вышли из строя в самом начале боя.

Хотя Blücher находился совсем недалеко от земли, спасение всех находившихся на борту оказалось трудной задачей. Непомерно раздутый экипаж дополнялся большим количеством войск: всего на борту, по разным оценкам, находилось от 2000 до 2200 чел. Спасательных жилетов хватало только на 800; в данном случае прием дополнительного их числа мог, по мнению военно-морского руководства, нарушить строгую секретность операции. При этом часть этого количества сгорела в результате пожара в центральной части корабля. Катер смог сделать только один рейс, а при втором напоролся на скалу и не смог вернуться к кораблю. А между тем около 7 часов утра, спустя полтора часа после первого выстрела, крен достиг 45° и Фольдаг отдал приказ покинуть корабль. Около 7.30 Blücher перевернулся и стал медленно уходить под воду носом вперед. Вскоре на поверхности осталась только корма, а затем исчезла и она - крейсер достиг дна на 70-метровой глубине. После погружения раздалось несколько подводных взрывов, а на поверхности несколько часов продолжала гореть нефть.

Точное число жертв на Blücher и поныне остается неизвестным. Существует несколько «точных» цифр: германские источники, в частности, свидетельствуют о 125 погибших членах экипажа и 122 участниках десанта. Удалось спасти 38 офицеров корабля, 985 матросов и 538 солдат и офицеров армии. Однако в большинстве сообщений о гибели Blücher точных цифр не приводится; обычно речь идет о «тяжелых» или «очень больших» потерях, а британская официальная история войны на море утверждает, что крейсер погиб почти со всем экипажем и находившимися на нем войсками. Что это не так, очевидно хотя бы из того, что до берега добрались оба генерал-майора и почти все офицеры корабля, включая его командира. Тем не менее спустя полтора года состоялось расследование обстоятельств потери Blücher, инспирированное армейскими кругами. Военные упрекали моряков в недостатке спасательных средств, в отсутствии инструктажа войск о действиях при возможной гибели корабля, а командира - в неверных действиях, в частности - в том, что он не выбросил корабль на берег. По их мнению, все это привело к «большим потерям» среди войск. Капитан-цур-зее Фольдаг уже не мог ответить на эти обвинения. На него тяжело подействовала гибель корабля; на Аскенхольме он хотел пустить себе пулю в лоб, от чего его с трудом отговорил генерал Энгельбрехт. Однако судьба нашла Фольдага: 16 апреля самолет, на котором он летел в качестве пассажира, рухнул в воды Осло-фьорда, и командир нашел себе могилу там же, где погиб его крейсер.

Результаты расследования мало что прояснили. Моряки свидетельствовали о необоснованности обвинений, о том, что матросы добровольно отдавали немногие спасательные жилеты солдатам. Для того чтобы выбросить корабль на берег, не было ни средств (крейсер полностью лишился энергии), ни места. Берега островов Осло-фьорда настолько круты и быстро уходят на глубину, что приткнуть 200-м корпус просто было негде.

Может возникнуть вопрос: почему один из славившихся своей живучестью немецких кораблей затонул столь быстро от не слишком серьезных повреждений? На гибели Blücher сказались несколько факторов. Первый из них состоит в том, что крейсер все же получил весьма солидную «дозу»: до двух десятков снарядов и 2 торпеды, причем кризис наступил в результате усиления затоплений от торпедных попаданий из-за воздействия снарядов (пожар в погребе зенитного боезапаса). Вторым важным фактором является недостаточная боевая и техническая готовность крейсера. Blücher экстренно вышел в свой первый морской поход без достаточной тренировки аварийных партий, работа которых затруднялась присутствием большого количества посторонних для корабля людей и огнеопасных грузов. Все это снизило обычно очень высокую в германском флоте эффективность спасательных работ. Сами 450-мм торпеды норвежского производства (или, по некоторым данным, модели Уайтхеда времен начала века) имели заряд 150-180 кг и соответствовали по этому параметру авиаторпедам Японии, Англии, США и Германии. Как правило, двух попаданий хватало для полного вывода из строя, а в ряде случаев - гибели кораблей класса крейсеров.

Командиры

| Фото | Командир | Звание | Российский аналог | Период службы |

|---|---|---|---|---|

|

Генрих Фольдаг | Kapitän zur See | Капитан 1-го ранга | 20.09.1939 - 09.04.1940 |

См. также

- ВМС Германии

- Корабельное вооружение

- Морские сражения

- Военно-морские награды

- Словарь морских терминов

- ↑ Обозначение, принятое при проектировании и строительстве до спуска на воду, когда кораблю присваивалось окончательное название.

- ↑ Кроме того, имелись 29 поперечных переборок, выполненных водонепроницаемыми до уровня жилой (батарейной) палубы.

- ↑ И действительно, в начальном моменте боя в Датском проливе 24 мая 1941 года английские наблюдатели на HMS Hood спутали Prinz Eugen с Bismarck и адмирал Холланд приказал сосредоточить огонь на головном крейсере, что в той или иной степени сказалось на трагическом для него исходе сражения.

- ↑ Различные толщины задних частей нижних и верхних башен связаны с их формой (возвышенные имели «горб» с дальномером) и, соответственно, с разными условиями балансировки.

- ↑ SK - Schiffkanone - морское орудие, С - Konstruktionsjahr - год принятия на вооружение или, реже, год заказа на разработку. В литературе SK иногда расшифровывается как SchnelladeKanone (скорострельное орудие) - такое обозначение применялось для орудий периода Первой Мировой войны. В данном случае 20,3-cm SK С/34 обозначает - «20,3-см морское (корабельное) орудие образца 1934 года.» Хотя в обозначении орудия присутствует 1934 год, это не значит, что оно было разработан именно тогда. Весьма вероятно, в 1934 году, после прихода (в конце 1933) нацистов к власти, концерн «Friedrich Krupp AG» предоставил в министерство вооружений предварительный эскиз 203-мм артсистемы, как и 280-мм, 380-мм и нескольких других, для заключения контракта на дальнейшую разработку и производство.

- ↑ L C/34 - Lafette означает «башня образца 1934 года».

- ↑ Технически правильнее называть установку не спаренной, а двухорудийной, т. к. орудия в ней находятся в собственных люльках, хотя и не имеют раздельного вертикального наведения.

- ↑ Dopp L - Doppel lafette - двойной лафет. C/30 - С - Konstruktionsjahr - год принятия на вооружение или год заказа на разработку.

- ↑ Вероятно это вес качающейся части полуавтомата с механизмом проворота по оси орудия.

- ↑ В литературе приводится практическая скорострельность 80 выстрелов в минуту. Однако, это скорострельность, достигнутая тренированным расчетом в полигонных условиях.

- ↑ Vierling - дословно «счетверенка» образца 1938 года.

- ↑ Маркировка немецких торпед включала калибр (F - 450 мм, G - 500 или 533 мм, Н - 600 мм, J - 700 мм), длину (в полных метрах) и тип двигателя (a - парогазовый, e - электрический, u - на пероксиде водорода), модификации обозначались буквой Т с цифрой.

- ↑ «Hexanite» - термопластичная немецкая взрывчатка военного назначения, созданная в начале XX века перед Первой мировой войны для Кайзеровского флота и предназначенная для уменьшения расхода тринитротолуола, который был тогда в дефиците. Гексанит значительно более мощное, чем тротил, взрывчатое вещество. Наиболее распространенные гексаниты содержали (по весу) 60% тротила и 40% гексанитродифениламина (гексил, гексит, дипикриламин) - токсичного, но мощного взрывчатого вещества.

- ↑ Немецкие радиолокационные станции имели следующие обозначения FuMO (Funkmess-Ortung) - радиодальномер, FuMB (Funkmess-Beobachtung) - пассивный детектор, FuME (Funkmess-Erkennung) - идентификатор «свой-чужой».

Литература и источники информации

Литература

- Campbel J. Naval weapons of World War two. — Annapolis, Maryland, USA: Naval Institute Press, 1985/2002. — 406 с. — ISBN 0-87021-459-4

- Gröner, Erich. Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 1. — Sulzberg, Deutschland: Bernard & Graefe Verlag, 1982. — 248 с. — ISBN 978-3-9825607-2-4

- Gröner, Erich. Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 2. — Sulzberg, Deutschland: Bernard & Graefe Verlag, 1983. — 224 с. — ISBN 978-3-7637-4801-6

- Кофман В.Л. Принцы Кригсмарине. Тяжелые крейсера Третьего рейха. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2008. — 128 с. — ISBN 978-5-699-31051-7

- Кофман В.Л., Князев М.Б. «Бронированные пираты» Гитлера. Тяжелые крейсера типов «Дойчланд» и «Адмирал Хиппер». — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 240 с. — ISBN 978-5-699-54760-9

- Малов А.А., Патянин С.В, Сулига С.В. Линкоры фюрера. Главный калибр Кригсмарине. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2008. — 240 с. — ISBN 978-5-699-27832-9

- Патянин С.В., Дашьян А.В., Балакин К.С., Барабанов М.С., Егоров К.В. Все крейсера Второй Мировой. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 512 с. — ISBN 5-699-19130-5

- Балакин С.А, Дашьян А.В., Патянин С.В., Токарев М.Ю., Чаусов В.Н. Линкоры Второй мировой. Ударная сила флота. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 256 с. — ISBN 978-5-699-18891-6

- Дашьян А.В., Патянин С.В. Митюков Н.В, Барабанов М.С., Иванов В.В, Гайдук А.А Флоты Второй Мировой. — Москва: Эксмо, Яуза, 2009. — 608 с. — ISBN 978-5-699-33872-6

- Широкорад А.Б. Бог войны Третьего рейха. — Военно-историческая библиотека. — Москва: АСТ, 2003. — ISBN 5-17-015302-3

Ссылки

- dreadnoughtproject.org(англ.)

- www.navweaps.com(англ.)

- www.shipbucket.com(англ.)

- www.german-navy.de(англ.)

- Naval History and Heritage Command(англ.)

- www.naviearmatori.net(ит.)

- www.associazione-venus.it(ит.)

- Kreiser

- forums.airbase.ru

- seawarpeace.ru

- tsushima.su