Prinz Eugen (1938)

История создания

Основная статья: История создания тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Работы над крейсерами с 203-мм артиллерией начаты в Германии в начале 1934 года, когда руководство ВМС выработало предварительные требования к проекту. Предполагалось создать корабль, способный действовать как в составе флота, так и в качестве рейдера - истребителя торговли, в то же время, не уступающий по вооружению и защите французскому тяжелому крейсеру Algérie. Очень скоро стало ясно, что обеспечить вооружение из 8 203-мм орудий, скорость 32 узла и дальность плавания 12 000 миль 15-узловым ходом при требуемой защите и водоизмещении 9-10 тыс. т не представляется возможным. Предложение заменить 8 203-мм орудий на 12 150-мм было отвергнуто с самого начала, а рассмотренный в мае 1934 г. вариант замены 203-мм калибра на 190-мм показал, что выигрыш в водоизмещении составит порядка 100 т при неизбежном падении огневой мощи, поэтому от него также отказались.

Летом 1934 года появилось несколько эскизных проектов крейсера водоизмещением 10 700 т с требуемыми вооружением и скоростью. Броневая защита состояла из 85-мм пояса и 30-мм палубы без скосов. Из тактических и эксплуатационных соображений от стоявшей на легких крейсерах комбинированной дизель-паротурбинной силовой установки отказались в пользу чисто турбинной, на паре высоких параметров, хотя это влекло снижение дальности плавания. В конце 1934 года главком ВМС адмирал Э. Редер утвердил проект, осознавая, что водоизмещение будет значительно превышено.

30 октября 1934 года был выдан заказ на крейсера «Н» («Ersatz Hamburg») и «G» («Ersatz Berlin»), названные при спуске Admiral Hipper и Blücher. Контракты на постройку были заключены еще в условиях действия версальских ограничений, запрещавших Германии строить крейсера с артиллерией крупнее 150-мм калибра.

Третий и последующие крейсера типа Admiral Hipper несколько отличались по внутреннему расположению от предшественников. Каждый из отсеков машинно-котельной установки (МКУ) удлинили на 0,8-1,3 м, чтобы несколько сгладить выявившуюся к тому времени чрезвычайную тесноту этих помещений. Также был удлинен ангар, в каждом из крыльев которого теперь располагалось по два самолета вместо одного. Для подобного расширения пришлось изменить расположение катапульты, которая уже не помещалась между ангаром и грот-мачтой. Ее сместили в нос от ангара вместе с кранами для гидросамолетов. В результате такой «рокировки» пришлось значительно изменить и расположение внутренних помещений носовой надстройки.

Постройка

Основная статья: Постройка тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Реально закладка первых единиц серии состоялась практически сразу после денонсации Версальского договора. Официальная закладка головного Admiral Hipper на верфи «Blohm und Voss» состоялась 6 июля 1935 года. С каждой последующей единицей сроки постройки не уменьшались, как это обычно бывает, но увеличивались: сказывалась предвоенная обстановка. Заложенный 23 апреля 1936 года Prinz Eugen сошел на воду 22 августа 1938-го в присутствии А.Гитлера и других высших чинов Третьего рейха. Почетным гостем на церемонии стала чета Хорти. Регент Венгрии, бывший вице-адмирал австро-венгерского флота Н.Хорти, в течение 3 месяцев до марта 1918 года командовал линкором SMS Prinz Eugen, после чего получил под свое командование весь флот монархии. Его супруга выполнила почетную роль крестницы корабля. За спуском последовали торжественные масштабные мероприятия военно-морского смотра в рамках Кильской недели.

Срок готовности Prinz Eugen также несколько раз переносился, сначала с мая 1939 года на середину декабря того же года. Затем в связи с начавшейся войной срок перенесли на июль следующего, 1940 года. Но здесь в процесс вмешались англичане. Состоявшийся 1 июля ночной налет авиации на Киль привел к повреждениям уже почти готового крейсера. Хотя повреждения оказались незначительными, приемка состоялась только месяц спустя, 1 августа.

| Название | Герб | Обозначение[1] | Фирма-строитель | Построечный номер |

Заказан | Заложен | Спущен на воду |

Сдан флоту |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Prinz Eugen |  |

«J» | «Krupp-GermaniaWerft», Киль | 564 | 16.11.1935 | 23.04.1936 | 22.08.1938 | 01.08.1940 |

Описание конструкции

Основная статья: Описание конструкции тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Корпус

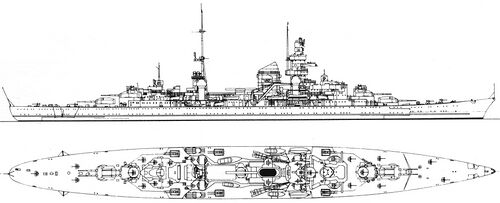

Длинный, 200-метровый гладкопалубный корпус набирался по продольной схеме, с использованием судостроительной стали повышенной прочности St-52 для основных частей конструкции и включением броневых листов в качестве элементов прочности. Крейсер имел двойное дно, фактически переходившее в конструкцию двойного борта, прикрывавшую снаружи броневой пояс по всей его высоте. Средний стрингер продолжался дальше вверх от обшивки внутреннего дна, переходя в противоторпедную переборку из высокоэластичной броневой стали толщиной 20 мм. Структура двойного дна и двойного борта простиралась примерно на 72% длины крейсера. Количество отверстий в борту было сведено к минимуму.

Наружная обшивка крепилась исключительно за счет сварных соединений, кроме зон, где ее роль играли броневые листы, которые приклепывались к остальным частям обшивки при помощи накладок. По преимуществу сварными были и 13 главных поперечных переборок[2], доходивших до верхней палубы и деливших крейсер на 14 полностью изолированных отсеков, пронумерованных с кормы до носа римскими цифрами от I до XIV.

Сверху вниз корпус перекрывали 3 палубы (верхняя, батарейная и палуба твиндека, она же броневая) и 4 платформы. Верхняя палуба имела значительное возвышение к форштевню. В большей части она выполнялась из броневой стали, а сверху покрывалась толстой обшивкой из тиковых брусьев (на полубаке - 8,5 см, в остальных частях - 5,5 см).

Тяжелые крейсера получили башенноподобную многоуровневую переднюю надстройку, очень сильно напоминавшую аналогичные «сооружения» на строившихся немецких линкорах (типов Scharnhorst/Bismarck). В совокупности с одинаковой формой корпуса и единственной массивной дымовой трубой тяжелые корабли типа Admiral Hipper имели очень похожий внешний вид и удачно «маскировались» под более мощные боевые единицы, что по мнению адмиралов Кригсмарине могло сбить с толку противника[3].

Бронирование

Немецкие конструкторы предпочли старую, времен Первой Мировой войны, «англо-германскую» схему бронирования, попытавшись на крейсерах даже увеличить ее площадь (по сравнению с линкорами), прикрыв нос и корму. Другое отличие заключалось в расположении броневой палубы - на тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper решили применить столь традиционную для начала XX века палубу со скосами, спускавшимися к нижней кромке броневого пояса и создававшим дополнительную преграду для снарядов, попадающих в борт.

Основу схемы бронирования составлял 80-мм броневой пояс, имевший наклон 12,5° верхней кромкой во внешнюю сторону. Высота пояса составляла от 2,75 до 3,85 м, из которых при пустом корпусе только 0,75 м находилось под водой. После приема полного запаса топлива погружение пояса увеличивалось до 1,7 м. Пояс несколько заходил за крайние башни и перекрывался по концам 80-мм броневыми траверзами, перпендикулярными к диаметральной плоскости. Далее в нос и в корму шли более тонкие плиты: в корме пояс имел практически такую же высоту, но толщину 70 мм, обеспечивая защиту рулевых механизмов и валопроводов. Он заканчивался 70-мм траверзной переборкой. В носовой оконечности высота листов брони возрастала до 4,4 м, но ее толщина уменьшалась до 40 мм, а на последних трех метрах от форштевня - до 20 мм.

Горизонтальная защита состояла из двух броневых палуб: верхней и главной. Толщина верхней палубы изменялась от 25 мм на протяжении котельных отделений до 12-20 мм в остальных частях корпуса. Нижняя, броневая, палуба простиралась по всей длине 80-мм главного пояса и над 70-мм секцией в корме и имела практически на всем протяжении толщину 30 мм. Исключениями являлись две небольшие зоны в нос и корму от барбетов крайних башен, где толщина увеличивалась до 40 мм. Далее в нос шли 20-мм листы. Горизонтальная часть палубы в районе цитадели и в корме проходила примерно на 1 м ниже верхней кромки пояса, а скосы той же толщины соединялись с его нижней кромкой. В районе тонкого носового пояса броневая палуба опускалась на уровень ватерлинии.

Барбеты 203-мм башен имели диаметр 6,4 м и толщину - 80 мм - по всей высоте от броневой палубы до башни. Башни состояли из 9 бронеплит, установленных в виде отдельных «граней», толщина которых резко дифференцировалась. Вертикальная лобовая плита выполнялась из 160-мм брони, переходя сверху в сильно наклоненную 105-мм плиту, которая в свою очередь спускалась по бокам к стенкам башни в виде двух граней толщиной 80 мм и соединялась сверху с 70-мм горизонтальной плитой крыши. Вертикальные боковые стенки имели толщину 70 мм, задняя стенка - 90 мм на нижних и 50 мм на возвышенных башнях, задняя скошенная плита - соответственно 80 и 70 мм[4]. Броневой пол имел толщину 30 мм.

Защита от подводных взрывов состояла из буля и двух узких отсеков внутри корпуса, разделенных тонкой переборкой и отделяемых от внутренних помещений 20-мм ПТП. В сумме ширина ПТЗ не гарантировала предотвращение затоплений при попадании современных 533-мм торпед.

Энергетическая установка и ходовые качества

Энергетическая установка немецких крейсеров несомненно являлась их «ахиллесовой пятой». Одной из причин, приведших к выбору котлов с высокими параметрами пара, являлся их небольшой размер и, соответственно, вес. На тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper использовались котлы двух типов: «La-Mont» (на самом Admiral Hipper и Prinz Eugen) и «Wagner» (на остальных). Главное отличие обеих марок заключалось в том, что в котле «La-Mont» применялись специальные насосы для прокачки воды через контур, а в котле В«Wagner» применялась естественная циркуляция воды. На всех построенных крейсерах устанавливалось по 12 котлов, Seydlitz и Lützow должны были получить 9 большей производительности.

Рабочая температура составляла 450°С, а рабочее давление составляло 85 атм. для установки Admiral Hipper, а на Prinz Eugen и Blücher было несколько снижено - до 70 атм. Каждый из 12 котлов имел паропроизводительность около 50 т/ч. Котлы изготавливались теми же фирмами, что строили корпуса крейсеров.

Prinz Eugen оснащался котлами «La-Mont», которые оборудовались одноименными экономайзерами, горизонтальными предварительными нагревателями воздушного типа и турбинными форсунками для нефти модели «Saacke» с автоматическим управлением. Главным недостатком явилась высокая сложность как самих котлов, так и системы управления ими.

Критический режим работы требовал очень тщательного наблюдения и своевременной регулировки параметров горения, что попытались возложить на автоматику фирмы «Ascania», в случае отказа которой корабль мог оказаться без хода. Для корабельных нужд на ходу и в гавани применялся специальный вспомогательный котел с давлением пара 25 атмосфер, имевший производительность 10 т/ч.

По расчетам (на основе потребления топлива на испытаниях) Admiral Hipper мог пройти 3000 миль на большой скорости (30 уз) и 6800 миль при 19 узлах. На практике же 19-ю узлами он мог пройти примерно 4450 миль, а максимальная дальность составляла 6500 миль при скорости 17 уз.

Главные машины имели привычную для немецкого флота трехвальную схему. На одном валу корабль мог двигаться со скоростью 22 узла, при двух он мог развивать до 27 узлов. Все крейсера имели по 3 турбоагрегата. Два из них, для внешних валов, размещались в переднем машинном отделении, а турбины центрального вала - в заднем, отделенном от переднего довольно протяженным отсеком погребов зенитной артиллерии. На Prinz Eugen стояли турбины фирмы «Brown-Boveri».

Каждый из трех турбоагрегатов развивал мощность 44 000 л.с. при 320 об/мин на валу для переднего хода и 15 000 л.с. для заднего хода. Агрегаты не имели специальных турбин крейсерского хода. Максимальная скорость при проектной мощности без форсировки (110 000 л.с.) равнялась 32 узлам. Диаметр трехлопастных гребных винтов на Prinz Eugen составлял 4,1 м.

Вспомогательное оборудование

Большое число сервомеханизмов башен, гироскопов, приборов управления огнем и других электромоторов на столь совершенном в этом отношении корабле требовало значительной мощности корабельных электростанций. Для выработки электроэнергии служили шесть турбогенераторов: 4×460 кВт и 1×230 кВт. Кроме того, имелись 4 дизель-генератора мощностью по 150 кВт. Общая мощность электроустановки Prinz Eugen составляла 2670 кВт.

Рулевые устройства включали единственный руль с винтовой передачей. Все рулевые механизмы весили почти 28 т, из которых 17,6 т приходилось на собственно руль. Управление рулем осуществлялось посредством электрической системы передачи сигнала из рубки. Полная перекладка руля с борта на борт осуществлялась за 15 с, максимальный угол отклонения пера составлял 40 градусов. При выходе из строя электросистемы управление рулем могло осуществляться вручную - при очень небольшой скорости 10 узлов руль удавалось повернуть не более чем на 15°.

Корабли имели 3 якоря, все в носу, 2 в клюзах и один по диаметральной плоскости в развале форштевня. Последний на службе не оправдал себя и был снят с Prinz Eugen весной 1942 года. Для подъема якорей служили 3 электрических шпиля, один из которых располагался в корме и являлся резервным, в критических случаях постановку и снятие с якоря можно было осуществлять вручную.

Экипаж

Немецкие тяжелые крейсера имели очень значительный экипаж. Его численность менялась в зависимости от состава легкого зенитного вооружения и выполняемой задачи.

Штатный состав экипажа состоял из 1380 человек, включая 42 офицера. В ходе операции «Rheinübung» на Prinz Eugen находилось 64 офицера, 76 старшины, 408 младших унтер-офицеров и 852 рядовых, не считая специалистов радиоразведки и призовых команд. Команда Admiral Hipper в его атлантическом походе достигала 1600 человек, Blücher в свой единственный поход вышел со штатным составом из 1380 моряков.

Вооружение

Основная статья: Вооружение тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper

Главный калибр

Основная статья: 203-мм/60 орудие SK C/34

Главный калибр немецких крейсеров типа Admiral Hipper составляли восемь 203-мм/60 орудий SK C/34[5] в четырех двухорудийных башнях, по две линейно-возвышенно в носу и в корме и обеспечивающих оптимальное число снарядов в залпе - 4, минимальные мертвые углы обстрела и равный огонь по носу и корме.

Нижние башни модели LC/34[6] весили по 249 т, а возвышенные, оборудованные дальномерами, - по 262 т. Полный состав команды каждой башни составлял 72 человека, не считая прислуги дальномерного поста в возвышенных. Установки имели углы возвышения 37° и снижения -10°, кроме носовой башни, имевшей меньшее на 1° снижение с тем, чтобы снаряды не повреждали форштевень при стрельбе по носу. Горизонтальные углы обстрела составляли 290°, по 145° на борт. Орудия располагались в отдельных люльках на расстоянии 216 см друг от друга, чтобы свести к минимуму взаимное влияние снарядов при залпе.

Горизонтальная наводка осуществлялась электрическим, вертикальная - электрогидравлическим приводом. Скорости наводки - 6-8 и 8 °/сек. соответственно. Угол заряжания фиксированный - 3°. Максимальная техническая равнялась 5 выстрелам в минуту, а на практике она составляла в среднем около 4 выстр./мин при углах возвышения, близких к углу заряжания, на больших дальностях она не превышала 2,5 выстр./мин.

Орудие, созданное концерном «Friedrich Krupp AG», имело превосходные баллистические характеристики. При полной длине в 60 калибров и длине собственно ствола в 57 калибров оно придавало 122-кг снаряду начальную скорость 925 м/с. Живучесть ствола составляла 500 выстрелов. Затвор - горизонтальный клиновой, весом 450 кг, имевшим гидравлический привод.

Нормальный боезапас насчитывал 120 снарядов всех типов на орудие, хотя крейсера без особых проблем могли принимать и по 140, а всего погреба вмещали 1308 (163 на ствол) бронебойных, полубронебойных и фугасных, а также 40 осветительных на корабль, включенных в боекомплект только возвышенных башен. В нормальный комплект входило по 320 снарядов каждого из трех основных типов. Максимальная дальность стрельбы из-за хорошей баллистики оказалась буквально запредельной - 33,5 км. Однако на 18 милях из дальномерных постов могли наблюдаться только мачты кораблей противника; реально стрельба с управлением огнем могла вестись начиная примерно с 13,5 миль, а оптимальной дальностью артиллерийского боя для 203-миллиметровок считались 8 миль. На ней крейсера могли давать 4-орудийные залпы каждые 12-13 секунд.

Универсальная артиллерия

Основная статья: 105-мм/65 орудие SK C/33

Тяжелые крейсера типа Admiral Hipper имели по шесть двухорудийных 105-мм установок LC/31. Установки имели стабилизацию в трех плоскостях, а также дистанционную систему наведения из постов управления зенитным огнем. По внешнему виду спаренные установки выглядят настоящими башнями, на деле они были открытыми, а почти весь расчет - незащищенным от погоды и осколков. Полный вес каждой установки С/31 составлял 26,4 т, из которых 5300 кг приходилось на 10-мм броневую защиту (броня Wotan hart), 1295 кг - на электропривод и 560 кг - на прицельные устройства. Несмотря на значительный вес, установки обладали удовлетворительной маневренностью: скорость вертикального наведения составляла 12°/сек., а при ручном управлении - только 1,8°/сек.

105-мм/65 орудие SK C/33 имело фактический калибр 104,6 мм, длину ствола - 65 калибров, вес - 4560 кг, общую длину (с затвором) - 6840 мм. Живучесть ствола - 2950 выстрелов. Техническая скорострельность достигала 20 выстрелов в минуту на ствол, реальная - 15-18. Вес унитарного выстрела составлял 23-27 кг, снаряда 15,1-15,8 кг, содержание взрывчатки 1,6 кг. Начальную скорость снаряда 900 м/с, дальность стрельбы - 17 700 м при угле возвышения в 45°, досягаемость по высоте - 12 500 м при 80°.

По проекту полный боезапас всех 12 орудий по штатам состоял из 6420 снарядов (в т.ч. 240 трассирующих), по 535 на ствол. Вместимость погребов - ок.7500 патронов.

Зенитные автоматы

Основная статья: 37-мм/83 полуавтомат SK C/30

Основная статья: 20-мм/65 автоматы C/30

Малокалиберная зенитная артиллерия состояла из двенадцати 37-мм/83 полуавтоматов SK C/30 в спаренных установках и двадцати одиночных 20-мм/65 автоматов C/30.

37-мм полуавтоматические пушки SK C/30 размещались в спаренных[7] стабилизированных модели Dopp LC/30[8], разрабатываемая с 1930 года и принятая на вооружение Кригсмарине в 1934 году.

Калибр автомата - 37 мм. Вес орудия - 243 кг[9]. Длина ствола - 3074 мм. Расчетная живучесть ствола - 7500 выстрелов. В боекомплекте имелись два типа снарядов : бронебойно-трассирующий, фугасно-трассирующий весом 742 грамма. Начальная скорость снаряда 1000 м/с. Фугасно-трассирующий снаряд имел дальность стрельбы 8 500 м при угле возвышения орудий - 45° и и досягаемость по высоте - 6 800 м при угле - 85°. Трассер горел на протяжении примерно 4000 м траектории.

Общий вес установки составлял 3670 кг, из которых 630 кг приходилось на силовой привод. Установка имела углы горизонтального наведения - ±175°, в зависимости от расположения на корабле. 37-мм/83 полуавтоматы SK C/30 имели углы вертикального наведения -9°...+85°. Диапазон работы механизма стабилизации - ±19,5° от соответствующей оси установки. Наведение осуществлялось только вручную. Скорости горизонтальной и вертикальной наводки составляли 4 и 3 градуса в секунду. Расчет установки насчитывал шесть человек, не считая подносчиков патронов. Практическая скорострельность установки - до 60 выстрелов в минуту[10].

В 1930 году фирмой «Rheinmetall» был разработан 20-мм автомат С/30, которым в предвоенные вооружались практически все корабли Кригсмарине. Скорострельность составляла 120 выстрелами в минуту из-за неудачной конструкции затвора и малой емкости магазина (20 патронов), что заставляло делать частые паузы в стрельбе для перезарядки. Впоследствии была разработана облегченная (56 кг) и улучшенная модель С/38, магазин которой вмещал 40 патронов, а практическую скорострельность удалось довести до 220 выстр./мин.

Во флотских 20-мм/65 зенитных автоматах использовался патрон с двумя типами снарядов: бронебойным, весом 148 граммов и начальной скоростью 800 м/с и осколочным, весом 134 грамма и начальной скоростью 835 м/с. Осколочный снаряд имел дальность стрельбы 4 900 м при угле возвышения орудий - 45° и досягаемость по высоте - 3 700 м при угле - 85°. Бронепробиваемость бронебойного снаряда при угле встречи 30° на дистанции 100 м составляла 20 мм, на 500 м - 14 мм, на 1000 м - 9 мм.

Первоначально легкие зенитки устанавливались поодиночке (установка С/30 весом 420 кг), но постепенно их заменяли на спарки (любопытно, что при этом удалось сохранить тот же вес установки в целом!). В конце концов немцам удалось создать на основе новой 20-миллиметровки С/38 грозное оружие - счетверенную установку Vierling С/38[11].

Этот «агрегат» мог теоретически выпускать 1800 снарядов в минуту, на практике - около 880. Он весил 2,15 т, из которых 500 кг приходилось на броневые листы и почти 100 кг - на прицельные приспособления. Vierling изначально имели относительно простые прицелы в виде концентрических колец, однако начиная с весны 1944 года на них стали применять стабилизацию прицельной линии в трех плоскостях.

Боекомплект зенитных автоматом обоих калибров составлял 2000 патронов на ствол.

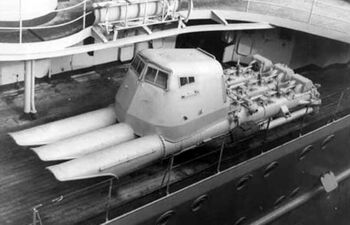

Торпедное вооружение

На немецких тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper 12 торпедных труб являлись скорее оружием самообороны в условиях плохой видимости Северного моря или полярных морей. 533-мм торпеды G7a[12], принятые на вооружение в 1938 году имели общую массу 1528 кг, длину 7, 186 м и являлось мощным оружием - ее боевая часть включала 280 кг «триалена» («TGA») (смесь не менее половины тротила, 10%...25% гексогена и 10%...40% алюминиевого порошка) или гексанита[13].

Существовало три режима хода: 6000 м на 44 узлах, 8000 м на 40 уз. или 14000 м на 30 уз. Глубина хода могла варьироваться в широком диапазоне - от 1 до 52 м с шагом 1 м. Торпеда снабжалась комбинированным контактно-неконтактным (индукционным) взрывателем.

Авиационное вооружение

Наличие бортовых самолетов являлось отличительной характеристикой всех больших кораблей, в том числе и тяжелых крейсеров. Несомненной удачей для немецких тяжелых крейсеров стало наличие хорошо отработанного, скоростного и мощного корабельного самолета «Arado» Ar-196. Admiral Hipper и Blücher несли по 3 гидросамолета: два в одиночных ангарах и один - на катапульте. На Prinz Eugen и последующих кораблях их число увеличилось, поскольку ангары стали двойными - теоретически они могли нести до пяти самолетов (4 в ангаре и 1 на катапульте), однако в боевых условиях это было редко - обычно на крейсерах одновременно находилось 2 или 3 гидросамолета. На тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper устанавливалась катапульта завода «Deutsche Werke» модели FL-22, имевшая угол поворота примерно 30° на борт. Самолет на катапульте находился практически в боеготовом состоянии - с разложенными крыльями, но без топлива.

Система управления стрельбой

Основная статья: Управление огнем 203-мм орудий

Основная статья: Управление огнем 105-мм орудий

«Сердцем» системы управления огнем тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper были два артиллерийских поста, расположенных на нижней платформе в IV и X отсеках. Каждый пост состоял из трех помещений: поста обработки информации, поста управления, откуда осуществлялся контроль за готовностью к ведению огня и где располагались станции переключения цепей, позволявшие вводить или отключать элементы ПУАО от общей системы, и пост усилителей. Артиллерийские посты были полностью дублированными, а коммутационные системы позволяли подключать посты управления огнем к любому артиллерийскому посту. Артиллерийские посты оборудовались артиллерийским вычислителем Art.-Schusswertrechner С/35 (Admiral Hipper и Blücher) или Art.-Schusswertrechner С/38К (остальные). Вычислители в качестве входных величин получали пеленг на цель, курс своего корабля (оба в горизонтальной плоскости), его скорость и дальность до цели.

Главный калибр тяжелых крейсеров типа Admiral Hipper мог управляться из пяти равноправных постов управления огнем: трех основных (наверху башенноподобной носовой надстройки, перед ней и на кормовой надстройке) и двух (носового и кормового) постов для управления стрельбой ночью. Все главные посты оборудовались стереоскопическими дальномерами фирмы «Carl Zeiss»: 7-метровым наверху и 6-метровыми на мостиках. Начиная с Prinz Eugen, все три были 7-метровыми. Кроме того, возвышенные 203-мм башни были оборудованы 7-метровыми стереоскопическими дальномерами той же «Carl Zeiss».

1 - основание зенитного КДП; 2,3 - посты дистанционного управления прожекторами; 4 - вспомогательная колонка управления огнем; 5,8 - торпедные посты; 6 - броневой КДП; 7 - ходовая рубка;9 - перископы; 10 - пост управления артиллерийским огнем ГК; 11 - 3-метровый дальномер; 12 - пост управления стрельбой осветительными снарядами; 13 - боевая рубка; 14 - рулевой пост; 15 - машинный телеграф.

Система наведения универсальной артиллерии, как и в случае главного калибра, являлась весьма развитой и сложной. Она включала четыре дальномерных поста и два главных поста управления огнем с четырьмя компьютерами, разделенных на две полностью дублирующих друг друга группы - носовую и кормовую. Все четыре КДП модели SL-6 (Admiral Hipper и Blücher) или SL-8 (остальные) оборудовались своей индивидуальной системой стабилизации в трех плоскостях. В них помещались 4-метровые стереоскопические дальномеры «Carl Zeiss» и приборы для передачи данных к орудиям. Главные посты целеуказания помещались на топе фок-мачты, рядом с директором ГК и также полностью стабилизировались.

Управление торпедной стрельбой на тяжелых крейсерах типа Admiral Hipper было очень совершенным и при этом довольно сложным. Посты целеуказания с телескопическими прицелами располагались по обе стороны от поста ночного управления кораблем на носовом мостике, а КДП торпедной стрельбы - в бронированной носовой (два) и в кормовой рубке (один). В глубине корабля располагался вычислительный центр торпедной стрельбы. Торпедные аппараты имели дистанционное управление, а залп можно было произвести из любого директора.

Радио- и гидролокационное оборудование

Крейсера оборудовались двумя системами гидролокации. Одна из них - пассивная NHG - использовалась в основном для обнаружения самого факта присутствия подводных лодок, поскольку не могла выдавать пеленг на шумящий объект. Вторая система, GHG, также пассивного типа, была более эффективной и применялась как для обнаружения подводных лодок, так и для выдачи целеуказания (неоднократно с ее помощью «засекались» и выпущенные по кораблю торпеды). В 1938 году фирма «GEMA» разработала гидролокатор, получивший название S-Gerat или Schallwellengerat (от Schallwellen - звуковая волна). По принципу действия прибор был аналогичен британскому «Asdic».

Вошедший в строй позже Prinz Eugen сразу же получил два радара типа FuMO-27 на верхнем и кормовом КДП главного калибра. После успешного прорыва через Ла-Манш и возвращения в Германию в 1942 году, на нем установили FuMO-26 на крыше главного дальномерного поста наверху носовой надстройки. В августе 1944 года на специальной площадке позади грот-мачты смонтировали радар FuMO-25, а на топе фок-мачты - FuMO-81. Сохранился и старый радар FuMO-27 на кормовом КДП.

Поскольку немецкие корабли обычно оказывались в роли «дичи», наиболее важным для них являлся сам факт выявления противника. И в такой ситуации радиолокатор являлся в какой-то мере дополнительным фактором демаскировки, поскольку при его работе появлялась возможность засечь испускаемое им довольно мощное излучение, особенно если знать его длину волны. Для этой цели успешно служили станции радиотехнической разведки, в литературе называемые пассивными детекторами. Они сами не давали излучения и, следовательно, способствовали сохранению противника в неведении при попытке обнаружения теми же средствами.

Первоначально Admiral Hipper и Prinz Eugen получили станции FuMB-7 «Timor», антенны которых стояли ниже решетки активного радара на главном КДП. Примерно в августе 1944 года Prinz Eugen оснастили целым набором станций радиотехнической разведки: FuMB-4 «Sumatra» (пять антенн на обвесе площадки верхнего поста управления огнем), FuMB-З «Bali» и FuMB-26 «Tunis» (их антенны всех располагались поверх радара на верхнем КДП), которые дополняла станция опознавания «свой-чужой» FuME-2 «Vespe». По планам немецкого командования, Admiral Hipper в конце войны также должен был получить станции FuMB-З и FuMB-6, но не ясно, были ли проведены эти работы в полном объеме.

Окраска

При вступлении в строй Prinz Eugen имел традиционную светло-серую окраску корпуса, деревянное покрытие палубы имело естественный цвет, а остальные горизонтальные поверхности покрывались темно-серой краской. В качестве опознавательного знака для своих самолетов в передней части палубы перед носовыми башнями накрашивался большой белый круг с черной свастикой. Однако после перехода для учебы на Балтику его перекрасили по популярной тогда в немецком флоте «искажающей» схеме. Носовая и кормовая оконечности стали темно-серыми, что в условиях плохого освещения (вполне распространенная ситуация в северных морях) неплохо маскировало истинную длину крейсера. Для довершения картины в носовой части - там, где кончалась темно-серая зона и начиналась более светлая, имитирующая «корпус», накрашивался белый «носовой бурун». Корпус и надстройки в середине получили чередование довольно узких и ярких белых и черных полос. Любопытно, что перед выходом на операцию «Rheinübung» вместе с Bismarck от этой вроде бы интересной схемы решили отказаться в пользу традиционной светло-серой окраски.

В течение примерно года с середины 1941-го по середину 1942-го Prinz Eugen имел камуфляжную окраску, нанесенную на него во Франции и состоявшую из темно-серых полос на светло-сером фоне. Немцы так и не смогли окончательно выработать своего мнения о пользе камуфляжа, поскольку затем крейсер опять перекрасили в серый цвет. Как и на Admiral Hipper, имелись опознавательные признаки для наблюдения с воздуха: все та же черная свастика в белом круге, но на красном прямоугольнике, что в совокупности как бы имитировало немецкий флаг, а также довольно ярко окрашенные крыши башен, в данном случае - в красный цвет.

Модернизации

Основная статья: 40-мм/56 автомат Flak 28

В декабре 1941 года в ходе ремонта в доке Бреста крейсер получил четыре 20-мм счетверенных установки (на баке, шканцах и возвышенных башнях).

В январе следующего года пятый 20-мм счетверенный Vierling занял место прожектора на башенноподобной надстройке. Однако низко расположенные открытые установки на верхней палубе, управление которыми крайне затруднялось в плохую погоду, проявили свои недостатки при прорыве через Ла-Манш, так что по приходе в Германию их сняли. Вместо них появились две такие же установки на платформе у трубы, а число одиночных 20-мм автоматов увеличилось до восьми.

В 1944 году Prinz Eugen прошел примерно такое же переоборудование, как и Admiral Hipper, получив шесть 40-мм/56 автоматов Flak 28 (на крышах возвышенных башен, на местах передних 37-мм установок и на шканцах) в дополнение к оставшимся четырем спаренным 37-мм, двум счетверенным и десяти одиночным 20-мм автоматам.

Процесс перевооружения стал практически перманентным: в конце того же года решили, что Prinz Eugen должен иметь 18 одиночных 40-мм автоматов, шесть 20-мм счетверенных Vierling и две 20-мм спарки модели LM44. Это последнее переоборудование велось периодически, но так и не было завершено: к моменту капитуляции недоставало двух счетверенных и такого же количества спаренных 20-мм автоматов.

Служба

Первый поход - операция «Руйнюбунг»

Основная статья: Операция Rheinübung

Третий корабль в серии, первый и единственный построенный по модифицированному проекту, Prinz Eugen (или просто Prinz, как его прозвали немецкие моряки) вошел в строй, когда Вторая мировая война длилась уже целый год. 1 августа 1940 года он был принят комиссией Кригсмарине в Киле, но, как и у его предшественников, период многочисленных доделок на этом только начался. Работы прибавили и англичане: 2 июля в ходе авианалета крейсер получил попадание фугасной 500-фунтовой (227-кг) бомбой в палубу с левого борта в районе носового МО. Бомба пробила палубу полубака и 30-мм верхнюю броневую палубу, после чего разорвалась. Главные разрушения пришлось на верхнюю палубу (моторный катер сброшен с места и разрушен, пострадали дымоход и катапульта, уничтожено оборудование камбуза). В самой палубе помимо небольшой пробоины (диаметром около 30 см) образовалась довольно обширная зона прогиба длиной 8 м и шириной 4 м. Ниже пострадали ряд электрокабелей и переборки жилой палубы. Мелкие повреждения получила 105-мм зенитная установка левого борта, некоторые приборы управления огнем и подъемный кран. За следующие четыре месяца дооборудование наконец удалось завершить, и корабль приступил к испытаниям у стенки дока в Киле. Новый год Prinz Eugen встретил на Балтике, где испытания и учения продолжились уже в условиях открытого моря. Видимо, срок в 8-9 месяцев стал стандартным для приведения кораблей этого типа в боевую готовность. В апреле крейсер все еще проводил стрельбы главным калибром, когда в штабе флота созрело решение включить его вместе с Bismarck в состав диверсионной группы, предназначенной для действий против судоходства в Атлантике - операция Rheinübung[14]. Все завертелось с лихорадочной быстротой: Prinz Eugen поставили в док в Киле, оборудовали дополнительную рубку для рулевого на адмиральском мостике, и 8 апреля он уже направился в Готенхафен для последнего ходового испытания. На мерной миле в условиях сильного дождя и плохой видимости крейсер показал 32,84 узла при 75% от полного водоизмещения. В середине апреля начались совместные маневры с Bismarck. 22 апреля, при переходе из Готенхафена обратно в Киль, в 20-30 метрах от носа крейсера произошел взрыв донной мины. От сильного толчка вышли из строя все электрические системы и турбины. Спустя несколько минут ошеломленная команда смогла ввести в строй ручное управление рулем и правую турбину. Только спустя полчаса заработала средняя турбина, а еще через 20 минут - левая. Пришедший в Киль малым ходом корабль вновь проследовал в док для осмотра и ремонта. 2 мая Prinz Eugen покинул док и приступил к последним приготовлениям к походу.

Prinz Eugen оказался в паре с могучим Bismarck исходя из весьма странного соображения, что тяжелый крейсер способен производить торпедные атаки. На деле «напарник» оказался гораздо более полезным. 18 мая Prinz Eugen вышел в море, на следующий день соединился с линкором, маленький отряд под командованием адмирала Лютьенса двинулся на север через датские проливы.

Британская разведка в тот же день получила сообщение о выходе немцев. Адмиралтейство направило к северу от Исландии, в Датский пролив, отряд под командованием адмирала Холланда в составе линейного крейсера HMS Hood и нового линкора HMS Prince of Wales. Главные силы Флот метрополии в составе линкора HMS King George V, линейного крейсера HMS Repulse и авианосца HMS Victorious также направились в северные воды. Германское соединение ждала горячая встреча.

Погода, казалось, благоприятствовала прорывающимся. 22 мая, когда немцы уже легли на западный курс, видимость составляла всего несколько кабельтовых. Так что Bismarck и Prinz Eugen потеряли друг друга из виду. На следующие сутки к походным опасностям добавились айсберги. Ближе к вечеру 23-го наконец объявился и противник. Гидрофоны и радар Prinz Eugen обнаружили британский крейсер HMS Norfolk, который уже некоторое время следил за немцами. В 19.20 Bismarck отогнал его, но незамеченный HMS Suffolk, оборудованный более совершенным радаром, продолжал сопровождать линкор и крейсер. Залп Bismarck вывел из строя собственный радар на фок-мачте, и Prinz Eugen пришлось занять позицию в голове, что впоследствии оказало важное влияние на ход сражения.

Рано утром 24-го адмирал Холланд, следуя сообщениям с HMS Norfolk и HMS Suffolk, вывел свои корабли на позицию для атаки. Вследствие ошибки в оценке курса противника, допущенной HMS Suffolk, в 06.00 его линкоры шли почти перпендикулярно Prinz Eugen и Bismarck, и вначале были опознаны как HMS Exeter и крейсер типа Town! Поэтому орудия Prinz Eugen зарядили фугасными снарядами с головными взрывателями.

Первый залп дали англичане в 5.53 с дистанции около 100 кабельтовых. Холланд приказал сосредоточить огонь по головному, но, на счастье Prinz Eugen(и самих англичан), командир HMS Prince of Wales Лич разобрался в обстановке и избрал своей целью линкор. Оба немецких корабля сосредоточили огонь по HMS Hood. Первый 8-орудийный залп Prinz Eugen дал в 5.55, одновременно с тем, как снаряды с «англичанина» подняли высокие всплески с обоих бортов крейсера. Второй залп Prinz Eugen также накрыл английский линейный крейсер. Один из 8 снарядов третьего залпа попал в цель, поразив HMS Hood в основание грот-мачты на шлюпочной палубе. На британском флагмане возник пожар, выглядевший со стороны как пульсирующее пламя горелки. Тут же командир Prinz Eugen капитан-цур-зее Бринкман приказал перенести огонь на второй британский корабль, остававшийся необстрелянным. Ценность первого попадания в HMS Hood так и останется для нас загадкой; существует даже версия, что именно этот снаряд привел к гибели английского линейного крейсера, что представляется крайне маловероятным. Так или иначе, не прошло и 5 минут, как корабль адмирала Холланда после сильнейшего взрыва скрылся под водой.

Поскольку HMS Prince of Wales с самого начала вел огонь по Bismarck, Prinz Eugen находился в чрезвычайно удобном положении необстреливаемого корабля. Перенеся с 5.59 стрельбу на оставшийся британский корабль на дистанции 80-90 кбт., он продолжал интенсивный обстрел, а когда дистанция еще более упала, в дело вступили даже 105-мм зенитки, успевшие выпустить 78 снарядов, после чего им пришлось заняться своим прямым делом - над полем битвы появилась английская летающая лодка. В 6.05 гидроакустический пост донес о приближающихся торпедах, и Бринкман приказал сделать резкий поворот (впоследствии он утверждал, что видел их следы). Теоретически из британских кораблей мог стрелять торпедами только HMS Hood, но из прокладки курса ясно, что он этого не сделал.

После получаса боя Prinz Eugen отвернул, чтобы выйти из дымки от стрельбы собственных пушек. В результате по цели могли стрелять только кормовые башни с управлением из заднего КДП. Так и велась стрельба до 6.09, когда поврежденный британский корабль окончательно отвернул и прервал бой.

За 24 минуты стрельбы Prinz Eugen сделал 28 залпов, выпустив 157 снарядов, из которых попало 4 или 5 (2,5-3%). Более удобный в качестве артиллерийской платформы, Bismarck показал несколько лучший результат, добившись 1-3 попаданий в HMS Hood и 3-4 в HMS Prince of Wales, выпустив 93 снаряда главного калибра (5-7%). Однако качество германских взрывателей оказалось весьма невысоким: полноценный взрыв дали только три снаряда. Британский корабль, еще окончательно не прошедший боевую подготовку, все же сумел добиться трех попаданий в Bismarck, предопределивших его судьбу и, в какой-то мере - судьбу Prinz Eugen. Последнему так и не удалось ввести в дело свои торпедные аппараты, поскольку дистанция ни разу не упала ниже 6,5-7 миль, что, несомненно, было слишком много для атаки одиночного корабля, маневрирующего на скорости 27 узлов.

Один из снарядов HMS Prince of Wales повредил топливные цистерны Bismarck - много топлива вылилось в море, так что вопрос о продолжении океанского рейда можно было снять с повестки дня. Но перед Лютьенсом стояло немало проблем: каким путем идти к месту ремонта и что делать с Prinz Eugen? Адмирал решил отделить тяжелый крейсер, полностью сохранивший боеспособность, для самостоятельных действий. Никаких соображений об этом решении не осталось, но можно предполагать, что германский командующий надеялся запутать англичан и отвлечь часть сил от своего корабля, который он предполагал привести в Сен-Назер.

Во второй половине дня 24 мая погода ухудшилась, и в 15.40 Bismarck дал кодовую радиограмму: «ХУД» - сигнал к началу отрыва. Повернув вправо, флагман быстро исчез в тумане, но... только для того, чтобы через 20 минут снова встретиться с Prinz Eugen. Удачной оказалась только вторая попытка: в 18.14 линкор вновь отвернул вправо, исчезнув на сей раз навсегда.

Бринкманн не получил от Лютьенса никаких инструкций относительно дальнейших действий. Тяжелый крейсер мог вернуться в Норвегию, встретившись предварительно с северной группой танкеров, или же попытаться идти на юг, к двум другим судам снабжения. На Prinz Eugen оставалось уже менее половины полного запаса топлива (около 1250 м3). После долгих колебаний командир выбрал южный маршрут, надеясь теперь на скорость своего корабля. Вступая в зону более хорошей погоды, следовательно, большей видимости, Бринкманн считал, что сможет раньше обнаружить преследователей и вовремя отвернуть. Недостатком являлось большое удаление танкеров, ближайший из которых, «Эссо Гамбург», находился в 1200 милях к югу.

Судьба на этот раз оказалась на стороне Prinz Eugen. Англичане обнаружили его отсутствие при Bismarck только на следующий день, когда тяжелый крейсер был уже далеко. Вместо того чтобы отвлечь британские силы от своего флагмана, он, по сути дела, сам воспользовался тем, что противник затягивал петлю вокруг Bismarck, оставшись вне кольца окружения. 26 мая произошла благополучная встреча с заправщиком «Шпихерн» - весьма своевременная, поскольку в танках оставалось только 480 т нефти, из которых 300 нельзя было использовать. После встречи Prinz Eugen имел почти 2500 т - достаточно, чтобы приступить к рейдерским действиям. Однако Бринкманн не спешил, потратив еще один день на рандеву с «Эссо Гамбург», с которого пополнил боезапас своих 105-мм зенитных пушек. Окончательно похоронило планы атаки конвоев из Канады сообщение командования группы «Запад» о том, что «пять линкоров следуют на большой скорости юго-западным курсом». Командир крейсера решил спуститься еще южнее, на линию Нью-Йорк-Лиссабон. И тут последовало сообщение о конце Bismarck. Хотя его последнее сражение произошло далеко к северу, а участвовавшие в погоне британские силы имели топливо на исходе, угроза для Prinz Eugen (на котором к тому же не знали истинного положения и состояния поисковых групп противника) значительно возросла. К моральному давлению обстоятельств добавились традиционные неприятности с машинной установкой. Главный паропровод между котельными отделениями №1 и №2 дал течь, давление пара снизилось, и левая турбина не могла развить полных оборотов, тогда как правая также не развивала полной мощности, скорее всего из-за того, что ее винт оказался поврежденным льдом еще при проходе Датским проливом. Насосы системы охлаждения не справлялись со своей задачей; наблюдалась утечка пресной воды для котлов, и, наконец, левая турбина встала окончательно. Хотя повреждения удалось временно исправить, скорость рейдера не превышала теперь 28 узлов. В последний день мая Бринкманн полностью отказался от борьбы на коммуникациях и направил свой корабль в Брест. 1 июня его встретили эсминцы 5-й флотилии, и в тот же день Prinz Eugen благополучно прибыл в порт.

Итоги «Учений на Рейне» оказались весьма плачевными. Крейсер пробыл в море две недели, двигаясь почти все время с высокой скоростью; он сжег 6500 кубометров топлива и прошел 7000 миль - и все без какого-либо результата, если не считать 3 или 4 снарядов, попавших в тяжелые корабли противника в бою в Датском проливе. Помимо гибели Bismarck, немцы лишились 4 судов снабжения, обеспечивавших поход и затопленных или захваченных англичанами. И в завершение всего Prinz Eugen попал в своеобразное «заключение» во французском порту.

Трудная дорога домой

Брест, негостеприимный уже во время пребывания в нем Admiral Hipper в начале 1941 года, стал еще более опасным в середине того же года. Там находилась уже целая эскадра в составе Gneisenau, Scharnhorst и Prinz Eugen, не считая легких судов. Тяжелые корабли стали объектом постоянных бомбовых ударов британских ВВС. Так, 2 июля Prinz Eugen, который находился в это время в сухом доке под камуфляжной сетью, попал под серию из 6 бомб, «прошивших» док полосой от левого борта с кормы крейсера до правого борта с носа. Вторая бомба серии (полубронебойная, 500-фунтовая, т.е. 227-кг) попала в палубу по левому борту рядом с возвышенной носовой башней, прошла через броневую палубу и взорвалась глубоко внутри корпуса, в носовом помещении генераторов. Носовой артиллерийский вычислительный центр был полностью разрушен. Находившийся над ним центральный пост также сильно пострадал от взрывной волны, также как и отделение генераторов №3. В помещениях погибли фрегаттен-капитан Штоос и около 60 матросов. Взрыв сместил несколько листов обшивки днища, и, если бы корабль не находился в доке, он получил бы еще и значительные затопления. На счастье немцев не произошло детонации боезапаса, находившегося менее чем в 10 м от точки взрыва. Но и так для ликвидации ущерба пришлось потратить полгода; только 15 декабря крейсер смог наконец покинуть док. Ремонт прошел с определенной пользой: Prinz Eugen получил 5 дополнительных зенитных установок - знаменитых Vierling (счетверенных 20-мм автоматов), значительно усиливших его способность отражать воздушные атаки. После коротких испытаний в начале февраля 1942 года Prinz Eugen стал полностью боеготовым кораблем.

Основная статья: Операция «Cerberus»

К этому времени настоятельно побуждаемое Гитлером руководство Кригсмарине уже разработало план перехода брестской эскадры в Германию. Фюрер настоял, чтобы большие корабли избрали самый опасный (хотя и самый короткий) путь - через пролив Ла-Манш. Для обеспечения операции Cerberus[15] немцы собрали почти все боеспособные эсминцы и миноносцы; выход сил из Бреста и их поход обеспечивало большое число тральщиков.

История операции подробно описана в ряде книг о Второй мировой войне, поэтому остановимся лишь на участии в ней Prinz Eugen. Выход соединения вечером 11 февраля остался незамеченным для британской авиации и патрульных подводных лодок. Погода благоприятствовала немцам: низкая облачность, сильный ветер и дождевые шквалы. До полудня следующего дня плавание протекало исключительно спокойно.

В 12.10 на широте Дувра крейсер и находившиеся с левого борта корабли эскорта попали под огонь тяжелых батарей. Британская стрельба в плохих погодных условиях оказалась неточной: ни один снаряд не попал в цель. Атака торпедных катеров была отбита эсминцами, и только после 13.20 огонь открыл и Prinz Eugen. Его целью стали британские торпедоносцы «Fairey» Swordfish 825-й эскадрильи ВМФ Великобритании. По донесениям с крейсера, 3 из 4 атаковавших торпедоносцев были сбиты зенитным огнем его 105-мм пушек, хотя более чем сомнительно, что для этого хватило 47 израсходованных Prinz Eugen снарядов. Стрельбу по Swordfish вели многие корабли, и так или иначе, но атака была легко отбита. Спустя час с лишним, в 13.52, вновь отличились зенитчики Prinz Eugen, сбившие двухмоторный бомбардировщик. Около 2 часов дня видимость окончательно испортилась. Спустя 30 минут Scharnhorst подорвался на мине, и во главе колонны оказались Gneisenau и шедший ему в кильватер Prinz Eugen. В 15.40 в носовом секторе слева по борту были обнаружены 6 британских эсминцев. Бринкманн приказал дать полный ход и открыть огонь главным калибром. Британские снаряды накрыли Prinz Eugen, но ни один из них не попал в цель. Англичане атаковали торпедами с предельной дистанции. Prinz Eugen первыми же залпами накрыл головной корабль противника, но ветер сносил дым от орудий прямо на главный КДП на верхушке башенноподобной надстройки, и управление огнем пришлось перевести на носовой директор. Поскольку выпуск торпед немцам удалось заметить, их корабли резко отвернули, увеличив дистанцию и избавив британские эсминцы от крупных неприятностей. Все же HMS Worcester получил попадание тяжелым снарядом и с трудом ушел, прикрываемый остальными. Бой продолжался всего 11 минут: в 15.54 огонь был прекращен. Весь вечер 12 февраля продолжались воздушные атаки на германские корабли, в ходе которых на долю Prinz Eugen пришлось немало пулевых пробоин от огня бортового оружия; несколько его моряков были ранены. От большой скорости, достигавшей на последнем этапе перехода 31 узла, большие волны заливали полубак настолько сильно, что пришлось отправить под прикрытие расчет находившегося на нем Vierling, который в противном случае рисковал быть смытым в море. Но в итоге рискованная операция закончилась успешно для тяжелого крейсера, который прибыл в Брюнсбюттель в устье Эльбы около 8 часов утра 13 февраля практически неповрежденным. Однако поход для него на этом не закончился. Немедленно по прибытии Бринкманн получил приказ следовать в Норвегию. К 19 февраля корабль принял боезапас и топливо и сдал на берег свои гидросамолеты. Вместо них на борт прибыли 250 отпускников, возвращавшихся в свои части, и Prinz Eugen в компании с «карманным линкором» Admiral Scheer вышел на север в сопровождении 4 эсминцев и миноносца. На Prinz Eugen держал флаг командир группы вице-адмирал Цилиакс. Вскоре после выхода служба радиоразведки расшифровала сообщение противника об обнаружении соединения и в 14.30 командование группы «Север» приказало прервать поход и вернуться в Германию. Однако Цилиакс дождался отмены приказа и спустя 3 часа вновь взял курс на север. Утром 22 февраля отряд вошел во внутренние воды Норвегии, проход по которым осуществлялся под руководством лоцманов. Хотя два английских самолета обнаружили немецкое соединение, поход в дальнейшем протекал беспрепятственно, и вскоре после полудня немцы оказались в Гримстад-фьорде, откуда год назад Prinz Eugen вышел в роковую операцию Rheinübung. Но теперь и эти воды были опасными, и германские корабли продолжили путь к северу. Но там их ждали.

Подходы к Тронхейму все время патрулировались британскими подводными лодками; на данный момент в таком патруле находилась HMS Trident. Утром 23 февраля лодка стояла без хода в 19 милях от входа во фьорд, когда в неясной дымке с нее заметили приближающийся отряд. Командир, капитан-лейтенант Слейден, приказал сблизиться с головным кораблем, который он опознал как «карманный линкор». Немцы вели себя в этих опасных водах довольно нахально, двигаясь 20-узловой скоростью без противоторпедного зигзага. Довольно совершенные гидрофоны не обнаружили лодку, идущую малым ходом на поверхности. Но Prinz Eugen опять повезло: из-за неправильно понятого приказа торпедисты выпустили только 3 из 7 торпед, когда лодка стала погружаться. Однако даже «усеченный» залп дал свои плоды.

В 7.02 гидроакустики Prinz Eugen услышали взрыв первой торпеды (очевидно, от удара о скалы), но не придали ему должного значения. Спустя 3 минуты вторая торпеда поразила крейсер. От сильного удара остановились все турбины; предохранительные клапаны на котлах были сорваны, и пар со страшным шумом начал стравливаться в воздух. От этого шума нельзя было услышать ни слова ни на мостике, ни в машинном отделении, и в течение пары неприятных минут управление кораблем оказалось полностью потерянным.

Торпеда попала в кормовой отсек на расстоянии 11 метров от среза кормы, почти полностью оторвав ее и свернув вниз под углом 45". 11 человек, преимущественно отпускников из района Тронхейма, погибли, а еще 25 было ранено. Рулевое устройство полностью вышло из строя, а руль остался заклиненным под углом 10° на левый борт. Но Prinz Eugen оказался везучим кораблем - винты уцелели, хотя помещение центрального валопровода оказалось затопленным. Удалось ввести в действие сначала обе бортовые турбины, а после осушения коридора гребного вала - и среднюю. Котлы и вспомогательные механизмы повреждены не были. Бринкманн с трудом развернул корабль при помощи турбин и 10-узловой скоростью двинулся в Тронхейм. Для уменьшения крена на корму команда занялась трудной работой: перегрузкой боезапаса кормовых башен в носовые погреба. Времени на это оказалось достаточно; только вечером того же дня Prinz Eugen бросил якорь в глубине Тронхейм-фьорда.

После первой оценки повреждений инженеры решили, что ремонт можно будет произвести на месте. В Тронхейм из Киля прибыл один из ведущих корабельных специалистов, д-р Шторбуш. Под его руководством персонал ремонтного судна «Хуаскарен» начал ремонт, который оказался значительно более трудным и продолжительным, чем это следовало из первоначальной оценки. Выяснилось, что, помимо повреждений и затоплений в кормовой части, корпус имел разрывы в носу (в районе 168-го шпангоута), на расстоянии всего 20 м от форштевня, а средняя часть наружного слоя днища дала течь во многих местах. 11 апреля крейсер прошел пробные испытания, пока без руля. Корабль развил 21 узел и мог управляться турбинами, хотя и с некоторыми затруднениями. 21 апреля судно снабжения «Карнтен» доставило из Киля временный руль, который к 9 мая установили на место. Теперь Prinz Eugen мог направиться домой для окончательного ремонта. Его скорость с временным рулем не превышала 29 узлов, хотя инженеры считали, что в экстренном случае крейсер может дать и все 31. Что более важно, диаметр циркуляции увеличился вдвое, значительно ухудшив маневренные качества. Командование серьезно беспокоилось о судьбе Prinz Eugen и предполагало использовать для прикрытия его перехода однотипный Admiral Hipper, также находившийся в Тронхейме, для чего оба корабля должны были получить совершенно одинаковый камуфляж. Тем не менее Prinz Eugen 16 мая вышел из порта без своего «напарника», сопровождаемый 2 эсминцами и 2 миноносцами.

Неприятности начались спустя всего час после выхода. При первой же попытке сманеврировать на скорости 26 узлов крейсер перестал слушаться руля и чуть было не врезался в скалистый берег. Оказалось, что по ошибке управление рулем переключили с механического на ручное. Днем, на широте Ас-фьорда, обнаружились неисправности в левой турбине, и ход пришлось сбросить. Неоднократные сообщения об активности сил противника нервировали командира и экипаж. Первый контакт состоялся только вечером 17го, когда слишком сблизившийся «Lockheed» Hudson был обстрелян зенитками и атакован воздушным прикрытием. На деле англичане заметили Prinz Eugen уже на выходе из Тронхейма и готовили свой удар. Однако вновь Prinz Eugen повезло: спустя несколько минут его воздушные наблюдатели заметили большую группу самолетов, которая, покружив вдали, вновь исчезла за горизонтом. Это были «Bristol» Beaufort 86-й эскадрилий, вооруженные торпедами, но так и не заметившие свою цель. Но другая эскадрилья, 42-я, вооруженная такими же самолетами (12 «Bristol» Beaufort в эскорте 4 «Bristol» Beaufighter и 6 «Bristol» Blenheim в истребительном варианте), произвела свою атаку в 20.15. 6 истребителей прикрытия и 2 корабельных «Arado» Ar-196 атаковали центр атакующей группы, тогда как зенитки вели огонь по флангам. В круговерти из кораблей и самолетов Prinz Eugen удалось уклониться сначала от первой волны из 6 торпедоносцев, а затем и от второй. Его зенитчики претендовали на сбитие 6 торпедоносцев, еще три отнесли на счет миноносца эскорта и «Arado» Ar-196.

Реально британские потери были втрое меньше: на базу не вернулись только 3 «Bristol» Beaufort, да один «Bristol» Beaufighter вынужден был сесть на воду. Но главное - крейсер в очередной раз избежал смертельной опасности. Последовавшая вскоре атака бомбардировщиков «Lockheed» Hudson представляла гораздо меньшую угрозу. Бомбы легли далеко от цели, а англичане потеряли еще один самолет. В общем, атака полностью сорвалась, несмотря на то что для ее проведения выделялись значительные силы. Координированный удар горизонтальных бомбардировщиков и торпедоносцев не получился, и все потери авиации Великобритании оказались бесполезными.

Дальнейший переход Prinz Eugen в Германию прошел без помех. Вечером 18 мая крейсер прибыл в Киль, а на следующий день формально был включен в состав учебной эскадры. На деле на корабле начался основательный ремонт: с него сгрузили на берег боезапас и при помощи мощного плавучего крана сняли 105-мм зенитные установки, после чего перевели в сухой док компании «Deutsche Werke». За трехмесячный ремонт Prinz Eugen сменил командира: место повышенного в чине Бринкманна занял капитан-цур-зее Ганс-Эрих Фосс. В августе крейсер вывели из дока, но только для того, чтобы сменить завод - его отправили для дальнейшего переоборудования на верфь «GermaniaWerft». Спустя еще 2 месяца он вернулся на завод «Deutsche Werke» для завершения работ. Недостаток рабочих и постоянные авианалеты значительно замедляли процесс вступления в строй. Хотя в Prinz Eugen не попала ни одна бомба, его экипаж понес значительные потери, когда один из катеров крейсера был протаранен патрульным кораблем в гавани Киля. Холодная октябрьская вода унесла жизни 33 моряков. Только 20 октября вновь началась погрузка боезапаса, а неделю спустя полугодичный ремонт завершился. Предполагалось, что он немедленно проследует в Норвегию вместе с линкором Scharnhorst, также отремонтированным и готовым к службе.

9 января оба тяжелых корабля с солидным эскортом двинулись в путь из Готенхафена. Но уже при проходе датскими проливами воздушная разведка англичан обнаружила отряд, несмотря на наличие воздушного прикрытия. Служба радиоперехвата расшифровала сообщение разведчика, и командир соединения адмирал Шнивинд приказал Prinz Eugen вернуться в Готенхафен. Командир крейсера счел распоряжение неверным, но подчинился приказу, и 12 января его корабль вернулся в порт. Спустя несколько дней командование группы «Север» вновь попыталось усилить свой корабельный состав: 23 января линкор и крейсер вновь вышли в море, чтобы вернуться из почти той же точки, что двумя неделями раньше. Этот выход стал последней попыткой Prinz Eugen участвовать в океанских боевых действиях. Сказались, в частности, и первые последствия «новогоднего сражения». В результате Scharnhorst 8 марта ушел в Норвегию один, навстречу гибели в полярной ночи, а рейдерская служба Prinz Eugen завершилась. За два с половиной года войны ему так и не удалось потопить ни одного транспорта или боевого корабля противника.

Самая большая канонерка Балтики

К середине 1943 года на Балтийском море под флагом учебной эскадры собралось большинство германских крейсеров: тяжелые Prinz Eugen и Admiral Hipper (последний еще ремонтировался) и легкие Nürnberg, Köln и Emden. Остаток года прошел для Prinz Eugen в рутинной службе с небольшими тренировочными выходами в море. При этом корабль находился в довольно высокой боевой готовности. Осенью 1943 года проводились стрельбы с использованием радиолокации в ночных условиях, завершившиеся обстрелом корабля-цели SMS Hessen, при котором были показаны хорошие результаты. Но морского противника не было и не предвиделось.

Так же мирно прошла для Prinz Eugen первая половина 1944 года. К этому времени отчетливо выявился перелом в войне на суше. Советские войска, в частности, усилили нажим на союзников немцев - финнов в районе Выборг-Койвисто. Поддержки легких сил оказалось явно недостаточно, и командование Кригсмарине решило использовать для обстрела берега самый боеспособный из находящихся на Балтике тяжелых кораблей. 19 июня 1944 года в Готенхафене на борт Prinz Eugen поднялись командующий учебной эскадрой контр-адмирал Тиле и его штаб. Рано утром следующего дня крейсер в сопровождении 2 миноносцев и сторожевого корабля направился на восток. Ситуация в районе Койвисто становилась все более тяжелой, но Тиле считал неразумным использовать Prinz Eugen без достаточного зенитного и противолодочного прикрытия, и отряд крейсировал в Восточной Балтике в течение нескольких дней. 25 июня к нему присоединились Lützow, 3 эсминца и 3 миноносца. Колебания командования продолжались; после высадки советского десанта ситуация на берегу стала настолько неясной, что оказалось трудно найти достойные и легко распознаваемые цели для 8-дюймовок. 27-го Prinz Eugen отправился обратно в Готенхафен.

Между тем обстановка становилась все более тяжелой и на южном берегу Финского залива. В конце июля войска 1-го Прибалтийского фронта генерала Баграмяна отрезали часть германских сил в Риге и Западной Эстонии. В попытке восстановить разорванные коммуникации немцы вновь решили применить тяжелую артиллерию кораблей. Утром 19 июля Prinz Eugen вышел в море в сопровождении 2-й флотилии миноносцев. В Ирбенском проливе к нему присоединились еще 4 эсминца, и вечером отряд вошел в Рижский залив. Его целью был город Туккумс, находившийся вблизи от побережья и являвшийся важным транспортным центром. Prinz Eugen выпустил все 3 гидросамолета и в утреннем тумане 20 июля открыл огонь из орудий главного калибра. Всего за этот день он выполнил три заявки армии и, по немецкой версии, привел к молчанию советскую армейскую батарею к северу от Туккумса. Контр-адмирал Тиле, командовавший операцией, решил прервать поддержку войск ввиду неясной обстановки и отсутствия дальнейших запросов о поддержке с суши. На следующий день крейсер вернулся в Готенхафен.

Вновь ему пришлось посетить Восточную Балтику в сентябре. На сей раз предусматривалась комбинированная операция в духе действия немцев против своих бывших союзников. Пользуясь расстроенным состоянием дел капитулировавших итальянцев, германские силы захватили в 1943 году ряд островов в Эгейском море, создав на них сильный укрепрайон и значительно осложнив жизнь союзникам. Теперь настала очередь финнов. После их выхода из войны в начале сентября 1944 года Гитлер отдал приказ занять остров Гогланд - ключевую позицию в Финском заливе, «сменив» финский гарнизон. Prinz Eugen огнем своих 203-мм орудий должен был в случае необходимости поддержать высадку.

Вечером 12 сентября тяжелый крейсер под флагом вице-адмирала Тиле, произведенного в следующий чин и ставшего командиром 2-й боевой группы (в составе Prinz Eugen, Lützow и 6-й флотилии эсминцев), вышел в море в сопровождении 4 миноносцев. Осторожный адмирал приказал не пересекать 22-й меридиан, оставаясь к западу от него. Это означало, что отряд останется в 200 милях от места действия и не сможет быстро среагировать в случае необходимости. Обеспечение действий осуществлял танкер «Лисса Эссбергер», обосновавшийся в Моонзунде между островами Ээель и Даго. Вторжение намечалось на 2.00 15 сентября, и 14-го отряд Тиле начал выдвижение в Финский залив. Однако с суши поступали неутешительные сообщения: финны оказали серьезное сопротивление, а десант попал под непрерывные атаки советской авиации. Она обнаружила также соединение Prinz Eugen, и в ожидании нападения крейсер взял курс на Моонзунд, отправив миноносцы к северу от островов. Все 16 сентября Prinz Eugen простоял на якоре в заливе Тага, тогда как искавшие его самолеты обрушили удары на бывший эскорт. На следующий день он отправился обратно в Готенхафен, как обычно избежав неприятностей, но и не нанеся противнику никакого ущерба.

Но уже 21 сентября ему снова пришлось выйти к финским берегам. Ставки в этот раз повысились: необходимо было прикрыть отступление немецких войск из Финляндии, отошедших к Кеми и погруженных там на транспорты. Задача тяжелых кораблей 2-й боевой группы состояла в борьбе с береговыми батареями на Аландских островах - в том случае, если они начнут стрельбу по отходящим судам. Силы Тиле включали Prinz Eugen, Lützow, 4 эсминца и 3 миноносца. Утром 23-го они уже вышли в заданную точку, однако вмешательство не понадобилось: все суда и военные корабли из Кеми благополучно миновали финские батареи уже к 10 утра. Боевая группа вернулась в Готенхафен 25 сентября, вновь не сделав ни единого выстрела из тяжелых орудий.

Зато в следующем походе артиллеристам Prinz Eugen пришлось потрудиться. Наступающие советские войска достигли Клайпеды, и 2-я боевая группа в полном составе подошла 11 октября к побережью, открыв огонь по наземным целям. С берега ответили полевые батареи, не добившиеся успеха, а с воздуха атаковала авиация. В результате обстрела из бортового оружия крейсер получил легкие повреждения, а персонал зениток понес небольшие потери. За этот и следующий день Prinz Eugen выпустил 633 тяжелых снаряда, получил благодарность от командования дивизии «Великая Германия», но реальный эффект его огня остался неизвестным.

Заправившись и пополнив боезапас, Prinz Eugen через день вновь стрелял по берегу, выпустив еще 246 203мм снарядов. Снова он испытывал затруднения с корректировкой, но тем не менее на следующее утро крейсер вновь находился у берега (на ночь он отходил в открытое море). К нему присоединился Lützow, принявший наконец свои тяжелые снаряды. Расход 8дюймовых снарядов достиг 368 штук; всего было обстреляно 18 целей. Долго не выпускавший ни одного снаряда корабль менее чем за неделю лишился свыше половины всех отпущенных для него снарядов! Пришлось срочно организовать - доставку боезапаса из баз Западной Германии и даже из Норвегии.

При возвращении домой в густом тумане Prinz Eugen нашел неожиданную жертву. Легкий крейсер Leipzig, только что выпущенный из дока и шедший в Скаггерак для постановки мин против ожидавшегося немцами вторжения союзников через Датские проливы, оказался прямо перед носом Prinz Eugen. Как обычно в таких случаях, приказ «Полный назад!» оказался запоздалым и Leipzig получил удар форштевнем тяжелого крейсера почти под прямым углом в самую середину, между мостиком и трубой. Повреждения Prinz Eugen оказались на удивление легкими. Форштевень на всем протяжении от 3 м ниже верхней палубы до киля был смят, форпик до броневой палубы залила вода. Тем не менее прибывшие буксиры долго не смогли расцепить оба корабля. В конце концов пришлось удерживать Leipzig всеми имеющимися буксирами, тогда как Prinz Eugen дал полный задний ход и освободил-таки свой нос. «Операция» заняла полдня, но тяжелый крейсер смог без всяких затруднений достичь Готенхафена - в отличие от Leipzig, которому понадобилась серьезная помощь.

Необходимый ремонт оценивался сроком в месяц. На борту Prinz Eugen 17 октября собралось много берегового начальства, соображавшего, как поскорее ввести в строй нужный на Востоке корабль. Проф. Буркхардт, автор проекта, возглавил работы и добился, чтобы срок ремонта был сокращен почти вдвое. 7 ноября крейсер покинул док «Deutsche Werke» в Готенхафене, а 19-го уже вышел в море для обстрела мыса Сворбе. На следующее утро на Балтике разыгрался настоящий шторм - видимость не превышала 20 кбт. при сильном волнении.

Только во второй половине суток начался обстрел, в ходе которого Prinz Eugen сделал 255 выстрелов из орудий главного калибра. На следующий день огонь возобновился. Всего за 20-21 октября было израсходовано 514 203-мм и около 200 105-мм снарядов. Боезапас подходил к концу, и Prinz Eugen отправился в Готенхафен, а его сменил Admiral Scheer.

В результате столь интенсивных «артиллерийских упражнений» стволы 203-мм орудий оказались сильно расстрелянными, и в начале декабря тяжелый крейсер вновь отправился на завод для замены лейнеров. Казалось, представился удобный случай и для усиления его зенитного вооружения, однако работы велись медленно, как из-за постоянных авианалетов, так и вследствие недостатка рабочей силы. Только в конце января 1945 года Prinz Eugen вновь приобрел достаточную для выхода в море боеспособность. Теперь его задачи, как и задачи всего 2-го боевого соединения, оказались совсем простыми: прикрыть линии массового отхода всевозможных судов из отрезанной советскими войсками Восточной Пруссии и по возможности поддержать свои сухопутные войска.

В полночь на 29 января отряд вице-адмирала Тиле покинул Готенхафен, а уже спустя 8,5 часов он находился на исходной позиции. Спустя несколько минут 203-мм орудия тяжелого крейсера открыли огонь - впервые по территории Германии в районе Данцига. В течение последующих 10 часов он и другие корабли 2-й боевой группы вели стрельбу по различным целям в соответствии с заявками войск.

На ночь они отошли к полуострову Хела, а с 8.00 30 января вновь продолжили обстрел, прервать который пришлось около полудня в связи с плохой видимостью. За два дня Prinz Eugen выпустил 850 снарядов главного калибра. На третий день огонь корректировал корабельный «Arado» Ar-196. Последний день января стал последним днем операции для Prinz Eugen. Он израсходовал большую часть своего боезапаса, пополнять который становилось все труднее и труднее, поскольку производство восьмидюймовых снарядов прекратилось еще в 1942 году. Только в марте он снова открыл огонь по своей территории. Советская Армия подошла уже близко к Готенхафену, и крейсеру пришлось обстреливать предместья своей базы, а также окрестности Данцига. Германский укрепрайон был обречен: 30 марта Prinz Eugen прикрывал отход последних судов с эвакуирующимися из Оксхофта. Условия становились все более неблагоприятными: советская авиация практически каждый день, а иногда и по несколько раз на дню атаковала немецкие корабли. Хотя прямых попаданий бомб в тяжелые корабли не было, прислуга легких зениток несла потери от пушечно-пулеметного обстрела. 1 апреля Prinz Eugen получил несколько самолетных НУРСов, потеряв 9 человек убитыми. К вечеру 4 апреля количество израсходованных снарядов главного калибра всего за месяц достигло 4871 и оставалось не более 40. 105-мм зенитки также выпустили по берегу свыше 2,5 тысяч снарядов. Карьера самой большой канонерки Балтики подошла к концу. Двигаясь небольшими переходами, Prinz Eugen достиг 20 апреля Копенгагена вместе с Nürnberg. Они оставались теперь самыми большими из боеспособных германских кораблей.

«United States Ship «Prinz Euigen»

Капитуляция застала Prinz Eugen в столице Дании. По условиям Потсдамского соглашения между США, СССР и Великобританией Prinz Eugen отходил к Соединенным Штатам, однако его, как и другие большие корабли, предполагалось отдать на слом или затопить на большой глубине до 15 августа 1946 года.

Тяжелый крейсер перевели в Бремен, и 5 января 1946 года он официально поступил в состав флота США, хотя не как боевой корабль, а в качестве «испытательного судна» IX-300. В командование Prinz Eugen вступил последний его командир, капитан 1 ранга флота США А.Граубарт, по иронии судьбы, происходивший из семьи немецких эмигрантов. В состав команды входило 134 немецких моряков, а также 11 американских офицеров и 275 матросов, специально прибывших для приемки корабля. 13 января Prinz Eugen вышел в Бостон, куда и прибыл спустя 10 дней. Полтора месяца специалисты и инженеры обследовали и изучали крейсер, составив подробное его описание и сделав огромное количество фотографий. На берег свезли все артиллерийское, радарное и гидроакустическое оборудование, а также 2 орудия главного калибра из носовой башни, две спаренных 105-мм установки и несколько легких зениток. 10 марта IX-300 покинул Бостон и через Панамский канал достиг Сан-Диего. Отсюда ему предстоял последний путь: как и многие трофейные японские корабли и устаревшие собственные, американцы предполагали использовать этот образчик германской военной техники при испытаниях атомного оружия.

Предварительно крейсер поставили в док, поскольку ему предстояло пересечь Тихий океан. Борт Prinz Eugen покинули последние немецкие моряки, и 11 мая он вышел в Перл-Харбор. Там он вместе с американскими тяжелыми крейсерами USS Pensacola и USS Salt Lake City составил 23-ю дивизию крейсеров - отряд, которому предстояло испытать действие самого страшного оружия XX века.

3 июня IX-300 вышел в свой последний переход. Бывший крейсер на всякий случай сопровождал большой океанский буксир «Сиу», который, впрочем, практически не понадобился. 9 июня оба корабля прибыли на атолл Бикини, благополучно преодолев 2100 миль пути.

По диспозиции первого испытания (надводный взрыв ядерной бомбы, сброшенной с самолета; условное обозначение «Able»), состоявшегося 1 июля 1946 года, германский тяжелый крейсер находился в 8-10 кбт. от эпицентра. Его повреждения оказались незначительными, только с борта, обращенного к взрыву, ударной волной полностью содрало краску. Второй, подводный, взрыв («Backer») нанес более существенный ущерб. Часть листов обшивки оказалась вдавленной, и корабль принял некоторое количество воды, но не затонул и не имел никакого крена. Удивленные американцы отбуксировали его на Кваджелейн, предполагая использовать для дальнейших испытаний. Однако к этому времени стальной корпус стал настолько радиоактивным, что его дезактивация в течение нескольких месяцев представлялась невозможной. Многострадальный крейсер вновь поставили в качестве «мальчика для битья» при третьем атомном взрыве («Charlie»), Хотя и на этот раз он остался на плаву, отсутствие команды и какой-либо борьбы за живучесть привело к постепенному затоплению одного помещения за другим. 21 декабря оставшиеся насосы перестали справляться с поступающей водой, корпус накренился, и иллюминаторы оказались ниже поверхности моря. Американцы попытались спасти корабль, выбросив его на берег острова Карлос, но на следующий день последний из германских тяжелых крейсеров опрокинулся и затонул на рифах о-ва Кваджелейн, где и остается в настоящее время.

Командиры

| Звание | Ф.И.О. | Период службы |

|---|---|---|

| Капитан-цур-зее[16] | Гельмут Бринкман | 01.08.1940 - 31.07.1942 |

| Фрегаттен-капитан[17] | Нойбауэр | 25.06.1942 - 30.06.1942 (и.о.) |

| Корветтен-капитан[18] | Вильгельм Бек | 01.07.1942 - 08.10.1942 (и.о.) |

| Капитан-цур-зее | Ганс-Эрих Фосс | 09.10.1942 - 28.02.1943 |

| Капитан-цур-зее | Вернер Эрхард | 01.03.1943 - 05.01.1944 |

| Капитан-цур-зее | Ганс-Юрген Рейнеке | 06.01.1944 - 07.05.1945 |

Этот корабль в искусстве

Тяжелый крейсер Prinz Eugen представлен в игре «Мир кораблей»:

- премиумными крейсерами немецкой ветки Prinz Eugen и Prinz Eugen B. Игровой корабль представлен по состоянию прототипа после перевооружения (незавершенного) проходившего весной 1945 года.

- в подколлекции «Железная Империя» коллекции Azur Lane элементом Prinz Eugen.

Кроме того, в игре «Мир кораблей» представлены крейсера ПВО XI уровня Freya и X уровня Hansa, сконструированных в корпусе крейсера Prinz Eugen.

См. также

- ВМС Германии

- Корабельное вооружение

- Морские сражения

- Военно-морские награды

- Словарь морских терминов

- ↑ Обозначение, принятое при проектировании и строительстве до спуска на воду, когда кораблю присваивалось окончательное название.

- ↑ Кроме того, имелись 29 поперечных переборок, выполненных водонепроницаемыми до уровня жилой (батарейной) палубы.

- ↑ И действительно, в начальном моменте боя в Датском проливе 24 мая 1941 года английские наблюдатели на HMS Hood спутали Prinz Eugen с Bismarck и адмирал Холланд приказал сосредоточить огонь на головном крейсере, что в той или иной степени сказалось на трагическом для него исходе сражения.

- ↑ Различные толщины задних частей нижних и верхних башен связаны с их формой (возвышенные имели «горб» с дальномером) и, соответственно, с разными условиями балансировки.

- ↑ SK - Schiffkanone - морское орудие, С - Konstruktionsjahr - год принятия на вооружение или, реже, год заказа на разработку. В литературе SK иногда расшифровывается как SchnelladeKanone (скорострельное орудие) - такое обозначение применялось для орудий периода Первой Мировой войны. В данном случае 20,3-cm SK С/34 обозначает - «20,3-см морское (корабельное) орудие образца 1934 года.» Хотя в обозначении орудия присутствует 1934 год, это не значит, что оно было разработан именно тогда. Весьма вероятно, в 1934 году, после прихода (в конце 1933) нацистов к власти, концерн «Friedrich Krupp AG» предоставил в министерство вооружений предварительный эскиз 203-мм артсистемы, как и 280-мм, 380-мм и нескольких других, для заключения контракта на дальнейшую разработку и производство.

- ↑ L C/34 - Lafette означает «башня образца 1934 года».

- ↑ Технически правильнее называть установку не спаренной, а двухорудийной, т. к. орудия в ней находятся в собственных люльках, хотя и не имеют раздельного вертикального наведения.

- ↑ Dopp L - Doppel lafette - двойной лафет. C/30 - С - Konstruktionsjahr - год принятия на вооружение или год заказа на разработку.

- ↑ Вероятно это вес качающейся части полуавтомата с механизмом проворота по оси орудия.

- ↑ В литературе приводится практическая скорострельность 80 выстрелов в минуту. Однако, это скорострельность, достигнутая тренированным расчетом в полигонных условиях.

- ↑ Vierling - дословно «счетверенка» образца 1938 года.

- ↑ Маркировка немецких торпед включала калибр (F - 450 мм, G - 500 или 533 мм, Н - 600 мм, J - 700 мм), длину (в полных метрах) и тип двигателя (a - парогазовый, e - электрический, u - на пероксиде водорода), модификации обозначались буквой Т с цифрой.

- ↑ «Hexanite» - термопластичная немецкая взрывчатка военного назначения, созданная в начале XX века перед Первой мировой войны для Кайзеровского флота и предназначенная для уменьшения расхода тринитротолуола, который был тогда в дефиците. Гексанит значительно более мощное, чем тротил, взрывчатое вещество. Наиболее распространенные гексаниты содержали (по весу) 60% тротила и 40% гексанитродифениламина (гексил, гексит, дипикриламин) - токсичного, но мощного взрывчатого вещества.

- ↑ Rheinübung - нем. «Рейнские учения», «Учения на рейне».

- ↑ Cerberus - нем. «Цербер».

- ↑ Соответствует званию «Капитан 1-го ранга» в ВМФ СССР/России.

- ↑ Соответствует званию «Капитан 2-го ранга» в ВМФ СССР/России.

- ↑ Соответствует званию «Капитан 3-го ранга» в ВМФ СССР/России.

Литература и источники информации

Литература

- Campbel J. Naval weapons of World War two. — Annapolis, Maryland, USA: Naval Institute Press, 1985/2002. — 406 с. — ISBN 0-87021-459-4

- Gröner, Erich. Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 1. — Sulzberg, Deutschland: Bernard & Graefe Verlag, 1982. — 248 с. — ISBN 978-3-9825607-2-4

- Gröner, Erich. Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Band 2. — Sulzberg, Deutschland: Bernard & Graefe Verlag, 1983. — 224 с. — ISBN 978-3-7637-4801-6

- Кофман В.Л. Принцы Кригсмарине. Тяжелые крейсера Третьего рейха. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2008. — 128 с. — ISBN 978-5-699-31051-7

- Кофман В.Л., Князев М.Б. «Бронированные пираты» Гитлера. Тяжелые крейсера типов «Дойчланд» и «Адмирал Хиппер». — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 240 с. — ISBN 978-5-699-54760-9

- Малов А.А., Патянин С.В, Сулига С.В. Линкоры фюрера. Главный калибр Кригсмарине. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2008. — 240 с. — ISBN 978-5-699-27832-9

- Патянин С.В., Дашьян А.В., Балакин К.С., Барабанов М.С., Егоров К.В. Все крейсера Второй Мировой. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 512 с. — ISBN 5-699-19130-5

- Балакин С.А, Дашьян А.В., Патянин С.В., Токарев М.Ю., Чаусов В.Н. Линкоры Второй мировой. Ударная сила флота. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 256 с. — ISBN 978-5-699-18891-6

- Дашьян А.В., Патянин С.В. Митюков Н.В, Барабанов М.С., Иванов В.В, Гайдук А.А Флоты Второй Мировой. — Москва: Эксмо, Яуза, 2009. — 608 с. — ISBN 978-5-699-33872-6

- Широкорад А.Б. Бог войны Третьего рейха. — Военно-историческая библиотека. — Москва: АСТ, 2003. — ISBN 5-17-015302-3

Ссылки

- dreadnoughtproject.org(англ.)

- www.navweaps.com(англ.)

- www.shipbucket.com(англ.)

- www.german-navy.de(англ.)

- Naval History and Heritage Command(англ.)