SandBox05

Общие сведения

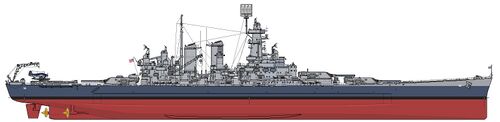

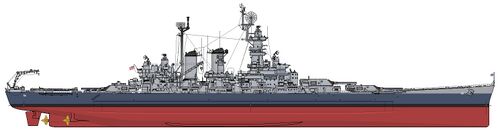

Линейные корабли типа North Carolina являются первыми американскими так называемыми «договорным линкорам» (treaty battleships), появление которых связано с Вашингтонским соглашением 1922 года, которое прервало естественный ход развития военно-морских вооружений. Фатальные последствия этот документ имел для класса линейных кораблей. Его принятие поставило точку для целых эскадр бронированных гигантов, отправленных на переплавку. Полтора десятилетия (до 31 декабря 1936 года, с учетом продления в 1930 году в Лондоне) действовали жесткие ограничения калибра главной артиллерии и водоизмещения - не более 16 дюймов (406 мм) и 35000 тонн. Срок службы линкоров до списания и замены новыми кораблями должен был составлять минимум 20 лет, что и приводило к длительному перерыву в их строительстве (т. н. «линкорные каникулы»).

Линкоры типа North Carolina вобрали в себя множество новинок кораблестроения и вооружения: турбозубчатую установку с высокими параметрами пара и двухступенчатыми редукторами, внутренний броневой пояс, новейшие 406-мм/45 орудия Mark 6 и универсальные 127-мм/38 орудия Mark 12, кормовую часть со скегами и др. новинки. Неудивительно, что «опытные» корабли первоначально страдали множеством «болезней», а вибрация на средних ходах так и не была исправлена до конца активной службы кораблей.

История создания

Основная статья: История создания линейных кораблей типа North Carolina

После Вашингтонской конференции по ограничению морских вооружений вопрос о создании новых линкоров секретарь флота (морской министр) впервые поднял в июле 1928 года. В ходе предварительных проектных исследований американские конструкторы использовали технические решения, появившиеся на английских кораблях HMS Nelson и HMS Rodney - самых современных к тому времени линкорах.

В начале октября 1935 года начался новый этап проектных работ. Генеральный совет флота США[1] подготовил уточненные требования, в которых подтверждалась 30-узловая скорость и дальность плавания 15 000 миль при 15-узловом ходе, поскольку корабли планировалось использовать на Тихом океане.

Всего за год с небольшим Бюро строительства и ремонта[2] было представлено на рассмотрение 38 проектов, получивших обозначения римскими цифрами. Первую серию с I по V Совету представили уже 15 октября 1935 года. В августе-октябре 1936 года была рассмотрена последняя серия вариантов проекта (с XVI по XVI-D). Базовый XVI имел водоизмещение 35 000 т, скорость 27 узлов, 12 356-мм орудий и 16 127-мм универсалок (6×2 и 4×1) и 285-мм пояс. Четыре остальных (с XVI-A по XVI-D) представляли собой последнюю попытку увеличить скорость до 30 узлов.

В конце концов, вариант XVI был взят за основу для разработки рабочих чертежей. Последние изменения, внесенные в проект до официального утверждения, заключались в повышении толщины пояса до 297 мм, увеличении угла его наклона до 13° (в конце 1937 года увеличен до 15°, толщина до 309 мм) и замене четырех одиночных 127-мм установок спаренными. В связи с отказом Японии от соблюдения морских договоров и ставшими очевидными фактами строительства в Италии, Германии и Франции линкоров с 380-мм орудиями, Генеральный совет 29 марта 1937 года рекомендовал повысить главный калибр новых кораблей до 406 мм. Секретарь флота согласился с этим 15 июля, хотя приказ на верфи о таком радикальном изменении проекта отдали только в ноябре, уже после выдачи 1 августа 1937 года заказа на постройку двух линкоров.

| Стадии проекта линейных кораблей типа North Carolina | |||

|---|---|---|---|

| Предварительный проект (схема XVI) |

Контрактные характеристики |

USS North Carolina после достройки | |

| Водоизмещение (стандартное/ полное), т |

35 000/ | 35 000/42 330 | 36 600/44 800 |

| Размерения, м | 217,6×32,0×9,88 | 217,6×31,78×10,97 | 217,51×31,85×9,64 |

| Мощность, л.с./ скорость, узлы |

115 000/27 | 115 000/27,5 | 121 000/27 |

| Дальность, миль (узлов) |

15 000 (15) | 17 450 (15) | 17 450 (15) |

| Вооружение | 12 (3×4) — 356-мм/50 Mark B, 16 (6×2+4×1) — 127-мм/38 Mark 12, 16 (4×4) — 28-мм/75 Mark 1 8 (8×1) — 12,7-мм/72 Browning |

12 (3×4) — 356-мм/50 Mark B, 20 (10×2) — 127-мм/38 Mark 12, 16 (4×4) — 28-мм/75 Mark 1, 18 (18×1) — 12,7-мм/72 Browning |

9 (3×3) — 406-мм/45 Mark 6, 20 (10×2) — 127-мм/38 Mark 12, 16 (4×4) — 28-мм/75 Mark 1, 12 (12×1) — 12,7-мм/72 Browning |

| Толщина пояса, мм (15°) |

285 | 297 | 305 |

| Башни (лоб/крыша/ барбеты), мм |

406/203/381 | 406/198/381 | 406/178 /406 |

| Палубы (главная/ противооскол.), мм |

130/16 и 6 | суммарно 160 над погребами, 135 над МКО |

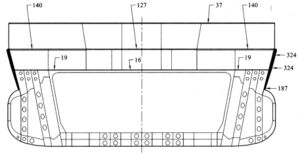

127-140/37 и 16-19 (суммарно 180-196) |

Строительство и испытания

Основная статья: Строительство и испытания линейных кораблей типа North Carolina

Президент Франклин Д. Рузвельт решил перенести постройку новых линкоров №55 и №56 с 1937 финансового года на 1938-й. Однако, уже в конце 1936 года приказал форсировать работы по новым линкорам. 4 мая 1937 года контрактные спецификации были утверждены и заказы на постройку были выданы военным верфям Нью-Йорка и Филадельфии 1 августа.

Постройка кораблей типа North Carolina задержалась не только из-за большого количества вносимых в контрактные характеристики изменений и запозданий в поставках материалов. Потребовалось усилить спусковые пути на верфях ВМС Нью-Йорка и Филадельфии. Сказалось и решение для экономии веса заменить в некоторых местах, несущественных для продольной прочности, клепку сваркой, хотя это и позволило сэкономить на корпусе и надстройках около 10%. Постройка каждого корабля обошлась казне примерно в 77 миллионов долларов.

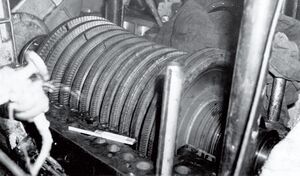

Но все эти задержки оказались пустяком по сравнению с тем, что ожидало корабли после постройки. Уже укомплектованные и даже формально введенные в строй флота линкоры типа North Carolina не могли приступить к службе из-за интенсивной продольной вибрации, вызванной необычной формой корпуса. Уже предварительные заводские испытания показали, что уровень вибрации просто ужасен. Даже в июне 1941 года ни один из новых линкоров не мог дать полный ход без риска серьезной аварии. Свои первые морские испытания USS North Carolina пришлось прервать на мощности 70.000 л.с. и скорости около 25 узлов, поскольку «...обнаружилась неожиданная продольная вибрация, которая сделала продолжение пробегов на более высокой скорости нежелательным...». Вибрировали не только сами гребные валы, но их подшипники, редукторы и даже турбины, а также посты управления стрельбой в надстройках.

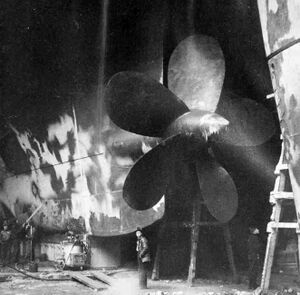

Просматривалось три варианта «лечения»: поставить другие винты, подкрепить фундаменты турбин и поставить дополнительные опоры для валов. В июле 1941 года на конференции, в которой участвовали представители Бюро по кораблям, опытового бассейна Тейлора и верфи ВМС в Филадельфии, решили, что вибрацию можно уменьшить, если внутренним винтам дать по 5 лопастей, а внешним по 4, одновременно уменьшив их диаметр. Корабли были достроены с 3-лопасными винтами на внешних валах и 4-лопастными на внутренних. На USS North Carolina диаметр внешних винтов уменьшили с 5,26 до 4,99 м и сделали их 4-лопастными. На приемных испытаниях в бухте Гуантанамо 30 сентября 1941 года USS North Carolina развил скорость 26,15 узла при 199,1 об./мин. и водоизмещении 43 166 т. Проблема была частично решена, но вибрация на скоростях от 17 до 20 узлов по-прежнему оставалась неприемлемой, и так и осталась до конца службы кораблей.

Линейный корабль USS Washington построен на верфи флота в Филадельфии. Киль заложен 14 июня 1938 года на слипе №3, спуск состоялся 1 июня 1940-го в 10:16. «Крестила» корабль мисс Виржиния Маршалл из города Спокан, штат Вашингтон, которая являлась прямым потомком первого главного судьи государства Маршалла. Руководство верфи приняло специальные меры, чтобы в день спуска судоходство на реке Делавер было перекрыто. Всем памятен был день 22 мая 1939 года, когда торговое судно, проигнорировавшее предупреждение, стало причиной аварии при спуске на той же верфи эсминца USS Buck. На этот раз Береговой Охране США было приказано очистить реку на две мили вверх и вниз по течению от места спуска. Орудия главного калибра и части их установок для нового линкора были перевезены в Филадельфию с военной верфи Вашингтона на двух баржах, которые 5 июня потянул за собой военный буксир USS Navajo. Линкор USS Washington был укомплектован 15 мая 1941 года, первый командир - кэптен Ховард Бенсон.

После пробного похода и нескольких месяцев учений USS Washington стал флагманом адмирала Джона У. Уилкокса-младшего, который командовал всеми линкорами Атлантического флота и 6-й дивизией. Сразу новый корабль включился в боевую подготовку, которая проводилась на всем протяжении восточного побережья США и в Карибском море.

| Бортовой номер и название |

Верфь-строитель | Заложен | Спущен на воду |

Закончен постройкой |

|---|---|---|---|---|

| ВВ-56 USS Washington | «Philadelphia Navy Yard», Филадельфия | 14.06.1938 | 01.06.1940 | 15.05.1941 |

Описание конструкции

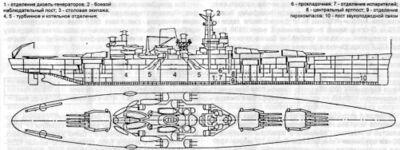

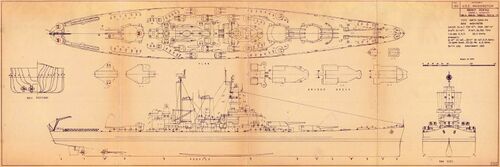

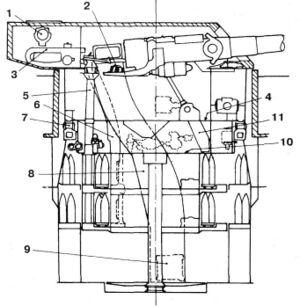

| Внутреннее устройство линкора USS North Carolina. |

|---|

|

Корпус

Основная статья: Корпус линейных кораблей типа North Carolina

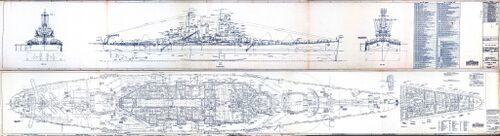

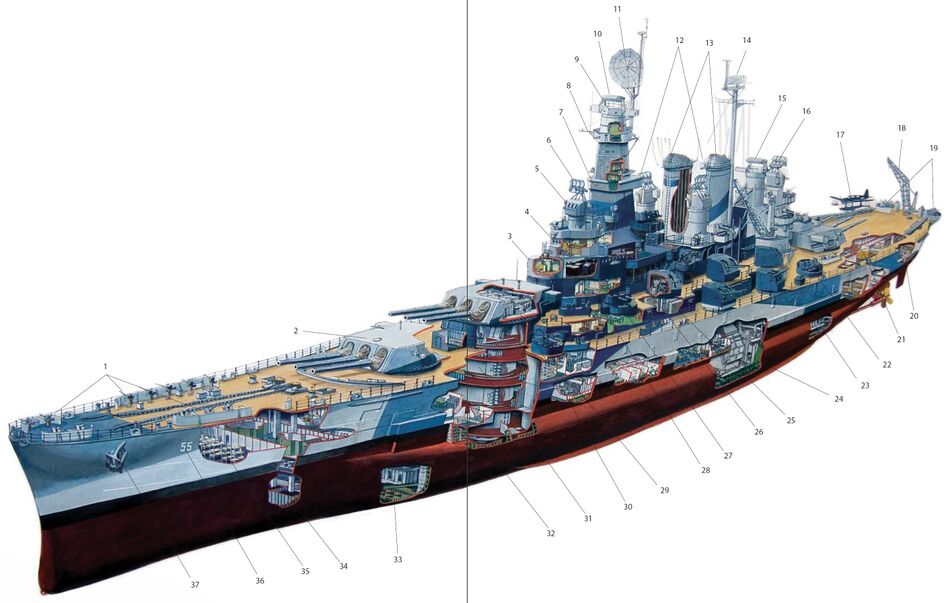

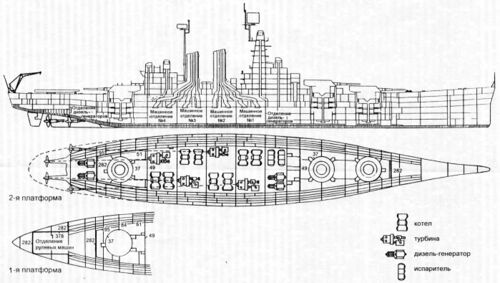

По корпусу и общему расположению первые договорные линкоры типа North Carolina представляли собой совершенно новую разработку. Прежде всего бросается в глаза гладкопалубная конструкция без обычного для кораблей-предшественников длинного полубака. Набор корпуса USS North Carolina и USS Washington выполнялся по продольной схеме, а не по поперечной, как это практиковалось ранее. В подводной части носовая оконечность имела бульб, снижающий волновое сопротивление. Подводная часть корпуса в корме имела необычную форму - из четырех гребных валов два внутренних проходили сквозь скеги, образующие 6-метровый коридор и предназначавшиеся для достижения сравнительно высоких характеристик обтекания. Кроме того, скеги служили опорами при постановке в док.

В корпусе имелось три палубы, две платформы, трюм и тройное дно. Первая палуба, она же главная, верхняя, или бомбовая, плавно поднималась к носу чуть более, чем на три метра. Весь кормовой участок шел параллельно ватерлинии. Ниже располагалась вторая палуба, являвшаяся главной броневой. Она была горизонтальной на протяжении цитадели. Третья, или осколочная, палуба была параллельна второй практически на всем протяжении.

В качестве конструкционного материала в основном использовалась сталь HTS[3]. Широко применялась также STS[4] - на долю этой стали специальной обработки приходилось 469 т или 28,5% от общего веса наружной обшивки в 1642,8 т.

Бронирование

Основная статья: Бронирование линейных кораблей типа North Carolina

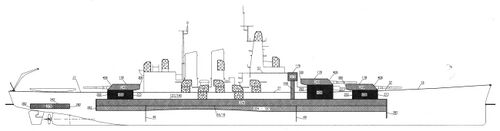

Броневая цитадель охватывала центральную часть корабля по границе погребов концевых башен главного калибра. Ее длина составляла 136 м. По вертикали главный пояс начинался от второй (броневой) палубы и спускался вниз на 5,5 метра. Он формировался из брони класса «А» толщиной 305 мм, установленной с наружным наклоном в 15° на двухдюймовой бетонной подушке и 19-мм обшивке из STS. При нормальном водоизмещении ниже ватерлинии находилось 2,7 метра пояса. Примерно от первой трети подводного участка начиналось клинообразное уменьшение толщины поясной брони вплоть до 168 мм по нижней кромке. В носу и корме цитадель перекрывалась траверсной броней класса «А», имевшей толщину 282 мм.

Основное бронирование верхней или бомбовой палубы простиралось от носовых погребов до отсека рулевых машин и состояло из 37-мм листов STS. К носу толщина брони уменьшалась до 25, а затем до 19 мм. В корме верхняя палуба была 6-мм. Главной задачей этой палубы над цитаделью являлось взведение взрывателей бронебойных снарядов и бомб, чтобы их детонация происходила над второй или броневой палубой, которая лежала на верхней кромке поясных плит. В пределах цитадели 2-я палуба состояла из двух слоев. Верхний имел толщину 91-104 мм (рост от диаметрали к бортам), а нижний - 36 мм. Третья или осколочная палуба - 19 мм у бортов и 16 мм в районе диаметральной плоскости. Суммарно над цитаделью имелось 196 мм горизонтальной брони у бортов и 180 мм в районе диаметральной плоскости, где присутствовал защитный эффект, создаваемый надстройками.

406-мм башни имели лобовые, боковые и задние стенки толщиной 406, 300 и 249 мм соответственно. Крыши состояли из 178-мм брони. Толщина барбетов башен выше второй (главной броневой) палубы с боковых сторон составляла 406 мм. В районе диаметральной плоскости стенки концевых барбетов формировались из 373-мм плит, а обращенные друг к другу и к миделю ослаблялись до 292 мм ввиду перекрытия надстройкой или соседним барбетом.

Энергетическая установка и ходовые качества

Основная статья: Энергетическая установка и ходовые качества линейных кораблей типа North Carolina

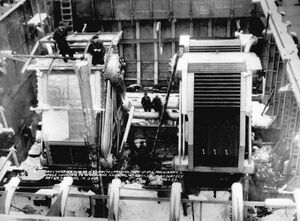

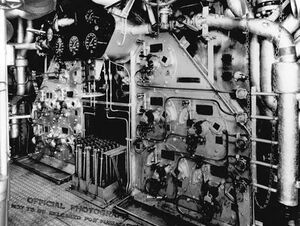

Главная энергетическая установка (ГЭУ) USS Washington и USS North Carolina компоновалась по эшелонной схеме в четырех отсеках или машинно-котельных отделениях. Каждое из них содержало турбоагрегат фирмы «General Electric» с двухступенчатым редуктором, два паровых котла типа «Express» компании «Babcock & Wilcox» с четырьмя устройствами наддува, турбогенератор и другие вспомогательные механизмы. Котлы вырабатывали пар давлением 40,43 атмосферы и температурой 454,4°C. Все четыре отделения ГЭУ работали независимо друг от друга. Следствием разнесения котлов по большой длине, занимаемой четырьмя отсеками, стало применение двух дымовых труб.

Нормальная мощность четырех турбоагрегатов составляла 115 000 л.с., что должно было обеспечивать скорость в 27,5 узла при 199 оборотах винтов в минуту. Максимальная мощность, поддерживаемая в течение двух часов - 121 000 л.с.

Максимальная зарегистрированная скорость на службе составила 27,3 узла. По данным USS Washington в 1942 году, при максимально возможном запасе топлива в 7554 т показатели дальности хода на скоростях 15, 20, 25 и 27 узлах составляли 18375, 11 800, 6700 и 4698 миль соответственно. На 1945 год оба линкора были признаны способными развивать скорость 26,4 узла при полной мощности и полной нагрузке, что примерно соответствует 27,3 узлам при проектном испытательном показателе в 42 100 тонн.

Вспомогательное оборудование

Основная статья: Вспомогательное оборудование линейных кораблей типа North Carolina

Имелось два полубалансирных руля - каждый площадью 28,1 м² с углом поворота по 36,5° на оба борта. Они стояли бок о бок в струе внутренних винтов, что обеспечивало им высокую эффективность. Управляемость обоих кораблей заслуживала хорошей оценки. Во время испытаний на 26-узловом ходу USS Washington показал радиус поворота в 604 м.

Кроме четырех турбогенераторов мощностью по 1250 кВт, которые стояли в отсеках ГЭУ, каждый корабль имел четыре дизель-генератора по 850 кВт и еще два аварийных по 200 кВт. Напряжение в сети переменного тока составляло 450 В. Дизель-генераторы располагались в отделениях под носовой надстройкой вместе с двумя испарителями, а также за кормовой башней ГК. Пиковая потребляемая мощность составляла 8400 кВт.

Экипаж

Основная статья: Экипаж линейных кораблей типа North Carolina

По первоначальному проекту экипаж насчитывал 1880 человек, в том числе 108 офицеров и 1772 матроса.

Много сложностей и неудобств возникало по мере роста экипажа, связанного с обычным для всех линкоров США усилением легкой зенитной артиллерии, радиолокационных и иных средств управления. К концы войны экипаж линкора USS North Carolina насчитывал 2 2339 человек, из них 144 офицера и 2195 матроса. В 1947 году на USS North Carolina было 1774 человека (135 офицеров и 1639 матросов), на USS Washington - 1989 (146 офицеров и 1843 матроса). Снижение численности экипажа после окончания войны связано с демонтажем 20-мм автоматов и устаревшего электронного оборудования с кораблей.

Вооружение

Артиллерия главного калибра

Основная статья: 406-мм/45 орудие Mark 6

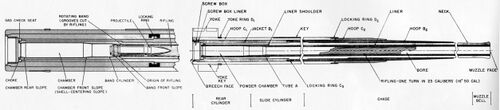

Линейные корабли типа North Carolina получил новейший комплекс вооружения и по его мощи превосходили все иностранные линкоры 35000-тонного «договорного» класса. Главный калибр состоял из девяти 406-мм 45-калиберных орудий 16"/45 Mark 6, разработанных в конце 1938 года Бюро вооружений[5] ВМС США и принятая на вооружение в 1941 году. Девять 406-мм/50 орудие Mark 7 установленных в трех трехорудийных башнях, были расположены: две - линейно-возвышенно в носу и одна в корме. Ствол орудия Mark 6 состоял из лейнера, фиксирующего кольца, внутренней трубы, трех скрепляющих цилиндров и двух колец, казенника и хомута в казенной части, соединенного с противооткатными устройствами.

406-мм/45 орудие Mark 6 имело истинный калибр 406,4 мм, полную длину 18 694 мм (46,00 калибров), длину тела ствола - 18 288 мм (45,00 калибров), длину нарезной части - 15 688 мм (38,55 калибра), хромированную часть ствола - 15 875 мм (39,06 калибра). Ствол имел 96 нарезов с постоянным шагом - 1 оборот на 25 калибров. Вес орудия без затвора - 97 231 кг. Объем зарядной каморы - 380,1 дм³. Рабочее давление в канале ствола - 2835 кг/см². Длина отката - 1219 мм. Расчетная живучесть ствола - 395 выстрелов полным зарядом. Скорострельность - 2 выстрела в минуту.

Боезапас 406-мм/45 орудий Mark 6 составлял 148 выстрелов на ствол - три погреба вмещали 1333 выстрела:. Имелись три типа боевых снарядов:

- бронебойный AP Mark 8 Mod 0-8 весом 1220 кг, длиной 1829 мм (4,5 калибра) и содержанием взрывчатого вещества Explosive D[6] 18,55 кг.

- бронебойный AP Mark 5 Mod 1-6 весом 1016 кг, длиной 1626 мм (4,0 калибра) и содержанием взрывчатого вещества Explosive D 15,2 кг[7].

- фугасный HC Mark 13 Mod 0-6 весом 862 кг, длиной 1626 мм (4,0 калибра) и содержанием взрывчатого вещества Explosive D 69,67 кг. Фугасные снаряды могли использоваться с ударными взрывателями (PD) или механическими взрывателями замедленного действия (MT, дистанционный взрыватель).

Внутри бронебойных снарядов между бронебойным наконечником и баллистическим обтекателем имелась полость, в которой помещалось 0,68-1,36 кг вещества, окрашивающего разрыв. Т.о. обеспечивалась весовая калибровка боеприпасов, а так же идентификация падений при стрельбе группы кораблей. В 1945 году разрывы USS North Carolina и USS Washington были соответственно зелеными и оранжевыми.

Кроме того, имелись практические снаряды - инертные[8] фугасные и бронебойные снаряды, оснащенные чувствительными взрывателями и небольшим зарядом дымного пороха, чтобы обозначить место падения.

Пороховой заряд выстрела 406-мм/45 орудия Mark 6 состоял из шести полузарядов в шелковых картузах и был чтрех видов:

- полный заряд для стрельбы бронебойными зарядами - 242,7 кг пороха марки SPD[9];

- уменьшенный заряд - 133,8 кг пороха марки SPD или SPDN/SPDF[10];

- уменьшенный беспламенный заряд - 142,9 кг пороха марки SPD 845[11] или SPCG[12].

Бронебойные снаряды AP Mark 8 406-мм/45 орудия Mark 6, при стрельбе полным зарядом, имели начальную скорость - 701 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения 45,00° - 33 741 м. При стрельбе облегченным фугасным снарядом начальная скорость увеличивалась до 803 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения 45,00° - 36 741 м. Время полета снарядов на максимальной дальности - 89,16 и 95,40 секунды соответственно. На дистанции 18300 м (20000 ярдов)[13] бронебойный снаряд 406-мм/45 орудия Mark 6 пробивал 448 мм вертикальной брони и 109 мм горизонтальной, на максимальной дальности (32 000 м) - 266 мм вертикальной и 268 мм горизонтальной.

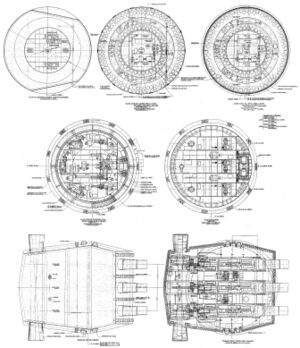

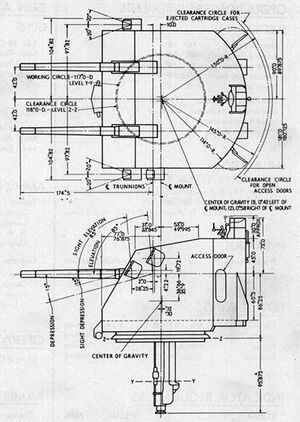

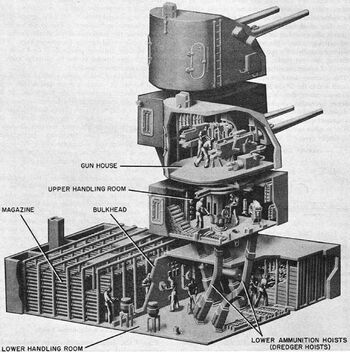

Трехорудийные башни линкоров типа North Carolina весили около 1500 т каждая. Диаметр роликового погона составлял 10,49 м, внутренний диаметр барбета - 11,35 м. Башенная команда насчитывала двух офицеров и до 170 нижних чинов. Углы горизонтального наведения составляли ±150° от диаметральной плоскости. Орудия устанавливались в индивидуальных люльках, расстояние между осями стволов - 2970 мм. Угол вертикального наведения 1-й и 3-й башен - -2°...+45°, 2-й башни - -0°...+45°. Заряжание осуществлялось при фиксированном угле возвышения +5°. Все приводы - электро-гидравлические. Для горизонтальной наводки служил электродвигатель мощностью 300 л.с., для вертикальной - три мотора по 60 л.с., по одному на каждый ствол. Скорости наводки составляли: горизонтальной - 4°, вертикальной - 12° в секунду. Откат орудий при стрельбе - 1219 мм.

Универсальная артиллерия

Основная статья: 127-мм/38 орудие Mark 12

Универсальная артиллерия линейных кораблей типа North Carolina состояла из двадцати 127-мм орудий Мк-12 с длиной ствола 38 калибров - удачной универсальной пушки, устанавливавшейся практически на все строящиеся боевые корабли ВМС США. Орудия располагались в спаренных башнях Mark 28 Mod 0 - на головном линкоре имелось восемь установок, десять на остальных трех кораблях серии - по пять побортно от надстройки, в виде буквы W.

127-мм/38 орудие Мк-12 состояло из ствола-моноблока с внутренней хромированной поверхностью, вертикального клинового затвора, двух гидравлических тормоза отката и пневматического накатника. 127-мм/38 орудие Mark 12 имело истинный калибр 127 мм, полную длину 5 683 мм (44,75 калибра), длину тела ствола - 4 826 мм (38 калибров), длину нарезной части - 3 994 мм (31,45 калибра). Ствол имел 45 нарезов с постоянным шагом 1 оборот на 30 калибров (3 810 мм). Вес орудия без затвора - 1 810 кг. Объем зарядной каморы - 10,72 дм³. Рабочее давление в канале ствола - 2835 кг/см². Длина отката - 380 мм. Живучесть ствола - 4600 выстрелов полным зарядом. Скорострельность - 12-15 выстрелов в минуту на ствол.

Боезапас 127-мм/38 орудий Mark 12 составлял 500 выстрелов на ствол, из которых 50 находились в подбашенном перегрузочном отделении. Имелись два типа боевых снарядов:

- зенитный AAC Mark 34/35 весом 25 кг, длиной 527 мм, с содержанием взрывчатого вещества Explosive D 3,3 кг и головным дистанционным взрывателем и трассером.

- полубронебойный («общий») Common Mark 32 весом 24,5 кг, длиной 527 мм, с содержанием взрывчатого вещества Explosive D 1,2 кг и донным взрывателем.

Кроме того, имелся осветительный снаряд Mark 27 весом 24,7 кг, длиной 508 мм.

Пороховой заряд 127-мм/38 орудия Mark 12 весом 6,9-7,0 кг пороха SPD помещался в латунную гильзу типоразмера 127×679 мм, весом 5,58 кг. Кроме того, имелся беспламенный заряда из 7,8 кг пороха SPDF. Для осветительного снаряда имелся уменьшенный заряд.

Начальная скорость снарядов 792 м/с (изношенные стволы выдавали только 762 м/с), дальность стрельбы при угле возвышения ствола в 45° - 16 600 м (время полета 65 сек), досягаемость по высоте - 11 400 м (время полета 50 сек), полубронебойный снаряд на дистанции 3600 м пробивал 127 мм вертикальной брони, на 12 600 м - 25 мм палубной.

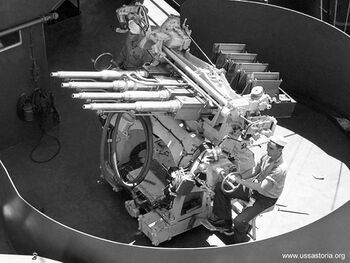

127-мм/38 орудия Mark 12 устанавливались в полностью закрытые двухорудийные башни модели Mark 28 Mod 0, прикрытие всех поверхностей составляли 64-мм листы стали STS. Установки весом 70 894 кг оснащались электрическим приводом горизонтального наведения и гидравлическими вертикального. Углы горизонтального наведения - ±80° от траверза, вертикального - -15°...+85°, скорость горизонтального наведения 25° в секунду, вертикального - 15° в секунду.

Каждое орудие в установке оснащалось гидравлическим досылателем и механическим установщиком дистанционных взрывателей.

Зенитные автоматы

Основные статьи: 12,7-мм/72 пулемет «Browning», 40-мм/56 автомат «Bofors», 28-мм/75 автомат Mark 1 и 20-мм/70 автомат «Oerlikon»

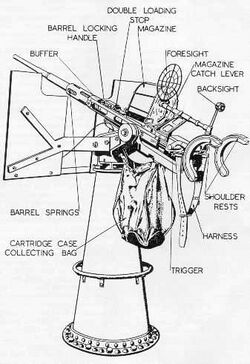

Состав легкого зенитного вооружения кораблей типа North Carolina с самого начала их службы не был одинаковым и по-разному менялся в ходе войны. Проектный вариант ПВО ближней зоны еще в достроечный период был признан недостаточным. Линкоры вступали в строй, имея четыре счетверенных 28-мм автоматов («чикагское пианино») и 12 одинарных 12,7-мм/72 пулеметов Browning M1921.

28-мм/75 автомат Mark 1 был разработан в 1929 году, первые экземпляры испытывались на полигоне в 1931, в 1936 - принят на вооружение, однако, серийное производство в значимых количествах началось в 1940 году. Счетверенная установка 28-мм/75 автоматов так же модели Mark 1 весила около 4800 кг. Диапазон углов вертикального наведения - -15°...+110°, горизонтального - 360°. Скорость вертикального наведения - 24°/сек., горизонтального - 30°/сек. Установка могла наклоняться в диапазоне ±30°[14].

Скорострельность 28-мм автоматов составляла: практическая - 150, практическая - 100 выстрелов на ствол из-за частой смены 8-зарядных магазинов. К 28-мм автомату имелись патроны и различными типами фугасных снарядов. Вес патрона - 860 г, снаряда - 416 г, разрывного заряда - 15-17 г типа «D». Снаряды имели начальную скорость - 792 м/с, дальность стрельбы - 6 700 м, досягаемость по высоте - 5 700 м. Эффективные дальности были в 2-3 раза меньше. 28-мм автоматы изначально были признаны неудачными - кроме ненадежной работы автоматики, разрывной заряд был небольшим, тяжелы и неудобны в качестве оружия ручного наведения, автомат был сложен в производстве, хотя и имел несомненный плюс - отличные баллистические характеристики. Производство установок отставало от графика, а уже установленные на корабли, при первой возможности, меняли на 40-мм/56 «Bofors».

12,7-мм/72 пулемет Browning M1921 имел водяное охлаждение ствола, его вес составлял 35,8 кг, длина 142,24 см и 91,4 см ствол. На флоте пулемет устанавливался на вертлюжном станке и имел темп стрельбы 500-650 выстрелов в минуту. Пулеметные установки на крейсера Constitution были установлены на топе грот-мачты и на носовом мостике.

Боеприпас - патрон .50 BMG (12,7×99 мм) сконструировали в 1919 году, ориентируясь на мощный немецкий 13,2-мм противотанковый патрон. 12,7-мм патрон обеспечивал необходимую скорость пули в 823 м/с и пробивную силу. В результате бронебойная пуля пулемета Browning M1921 пробивала 19-мм бронеплиту на дальности 500 метров, со 100 м она уверенно пробивала 25-мм бронелист. При угле встречи 30° с 500 метров пробивалась броня толщиной 10 мм.

Уже вскоре после вступления в строй USS North Carolina и USS Washington количество 12,7-мм пулеметов начало увеличиваться. Линкоры начали получать 20-мм/70 автоматы «Oerlikon», а затем и счетверенные 40-мм/56 автоматы «Bofors». Общее число автоматов неуклонно увеличивалось, создавая вместе с многочисленной обслугой основную прибавку водоизмещения изрядно потяжелевших кораблей. В плотной надстройке проблему составляли острый дефицит места для малокалиберных зенитных средств и сложность организации их секторов обстрела.

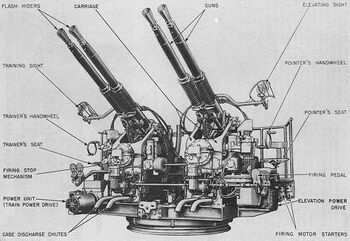

40-мм/56 автомат был разработан в 1929-32 гг. шведской фирмой «Bofors» и к началу Второй Мировой войны поставлялся в два десятка стран, еще десять купили лицензию на производство. В США первый 40-мм автомат был выпущен в феврале 1942 года.

40-мм/56 автоматы «Bofors» с водяным охлаждением устанавливались в счетверенных установках Mark 2, весом около 11 000 кг. Установки имели круговые секторы обстрела, ограниченные надстройками, углы вертикального наведения - -15°...+90°. Электрические силовые приводы наведения обеспечивали скорость горизонтального наведения 26° в секунду, вертикального - 24° в секунду. Каждая установка обслуживалась расчетом из 11 человек: командир, два наводчика (вертикальный и горизонтальный) и восемь заряжающих.

Сам 40-мм автомат весил 522 кг, длину 3 780 мм, длину ствола 2 250 мм (56,25 калибра). Скорострельность составляла: техническая - 120 выстрелов в минуту на ствол, практическая - 80-90. Откат при стрельбе - около 200 мм. Боепитание автоматов осуществлялось обоймами на четыре патрона.

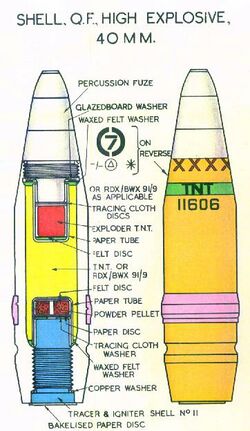

Патроны весом 2,15 кг, длиной 447,5 мм оснащались 0,9-кг осколочно-фугасными (67-68 г TNT) или бронебойными (твердотельный) снарядами с трассерами различных цветов. Начальная скорость обоих снарядов - 880 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения ствола 42° - 10 000 м, досягаемость по высоте - 7 000 м. Максимальная эффективная дальность стрельбы с использование директоров Mark 51 составляла 1370 метров. Бронепробиваемость бронебойным снарядом составляла 70 мм у дульного среза и 30 мм на дистанции 1852 м (10 кабельтовых). Боекомплект по проекту составлял 2000 патронов на ствол, однако постепенно увеличивался, занимая погреба 20-мм/70 автоматов «Oerlikon».

Швейцарская фирма «Oerlikon» разрабатывала 20-мм автоматы с конца 1920-х годов. В 1938 году была выпущена модификация «FFS», лицензионные копии которой разошлись по миру более чем двумя сотнями тысяч экземпляров. На линейных кораблях типа North Carolina 20-мм/70 автоматы «Oerlikon» были установлены в одноствольных тумбовых установках весом около 800 кг, расположенных на верхней палубе по всему кораблю.

Диапазон углов вертикального наведения - -5°...+87°, горизонтального - 360°. Установки имели ручные приводы наведения и скорости наводки зависели от выносливости наводчиков. Скорострельность 20-мм/70 автоматов «Oerlikon» составляла: техническая - 450, практическая - 250-320 выстрелов на ствол из-за смены 60-зарядных барабанных магазинов, замененных в конце войны на 100-зарядные. Установку обслуживали четыре человека: наводчик, он же командир расчета, его помощник и двое подносчиков боеприпасов.

К 20-мм автомату «Oerlikon» имелись бронебойно-трассирующие, осколочные и осколочно-трассирующие снаряды. Вес патрона - 241 г, снаряда - 123 г, трассера - 3-8 г, вес взрывчатки в осколочном снаряде - 11 г, в осколочно-трассирующем снаряде - 5 г. Снаряды имели начальную скорость - 835 м/с, дальность стрельбы - 4 300 м, досягаемость по высоте - 3 000 м. Эффективные дальности были в 2-3 раза меньше. Уже в середине Второй Мировой войны калибр 20-мм не удовлетворял моряков своей низкой останавливающей способностью - для гарантированного сбития одномоторного самолета требовалось до полусотни попаданий... Впрочем, 20-мм/70 автоматы «Oerlikon» оставались единственным оружием обороны, в случае обесточивания установок с силовыми приводами.

Средства управления огнем и электронные системы

Система управления огнем американских линкоров GFCS (Gun Fire Control System) для своего времени была весьма совершенной. В ее схеме исключительно важную роль играл центральный пост (ЦП). У англичан основную часть подготовки исходных данных для стрельбы производили непосредственно директоры. Американская система, с ориентацией на ЦП, оказалась более прогрессивной. По мере развития артиллерийских радаров преимущества GFCS проявлялись все сильнее - радиолокационные средства определения азимута, дистанции, а впоследствии и высоты цели вписались в общую функциональную схему на редкость органично. Если до широкого распространения РЛС высококачественная германская и японская оптика обеспечивала относительный паритет, то уже в 1942 году превосходство американской системы управления огнем стало неоспоримым.

Центральный пост линкоров типа North Carolina располагался на первой платформе, прикрытый сверху всеми бронепалубами. Туда сходились коммуникационные линии от директоров и радаров, а также постов энергетики и живучести (ПЭЖ). Здесь же были установлены электромеханический компьютер (автомат стрельбы) и стабилизирующее устройство, которые вкупе с директорами являлись тремя основными компонентами GFCS. В этой системе детектировались, обрабатывались и автоматически вводились в установки дистанционной наводки орудий многочисленные исходные данные для стрельбы: дальность до цели, ее курсовой угол и скорость, метеорологические факторы, влияние силы Кориолиса, состояние собственных боеприпасов, степень износа стволов и др. Расчеты делал компьютер Мarк-1 производства «Ford Instrument Со.». Стабилизирующее устройство на основе гировертикали обеспечивало учет крена и дифферента корабля. Исчисленные в режиме текущего времени данные с помощью сельсинов синхронно передавались механизмам вертикальной и горизонтальной наводки орудий.

Корабли имели по два главных командно-дальномерных пункта (КДП) Мark-38. В состав каждого из них входили оптический дальномер с базой в 8,1 м и артиллерийский радар Мark-З производства «Western Electric». Антенна РЛС монтировалась на крыше поворотной башни директора. В конце войны вместо РЛС Мark-8 появилась новая версия артиллерийского радара - Мark-13 (как правило, сначала на передних КДП, а затем и на кормовых). Все эти системы обеспечивали определение дальности и азимута цели, а также контроль падения снарядов. Они могли работать порознь и одновременно, с лихвой перекрывая весь диапазон дальностей артиллерийского боя. Радары Мark-8 и Мark-13, например, фиксировали всплески воды от 406-мм снарядов на дистанции соответственно 32 и 38,4 км в любое время суток.

Башни главного калибра могли вести огонь самостоятельно. Для этого каждая из них имела на крыше по два перископических визира, а сквозь боковые плиты с обеих сторон были выведены головки 12-кратных оптических прицелов вертикального и горизонтального наводчиков. В тыльной части башен ГК располагались дальномеры с базой 14 м и 25-кратным увеличением. Для управления огнем в автономном режиме служил башенный автомат стрельбы (портативный аналоговый компьютер).

Универсальная батарея среднего калибра имела четыре КДП на основе директоров Мark-37. Позиция цели фиксировалась по трем координатам: направление, дальность и целевое возвышение. Кроме центральной наводки средней артиллерией при стрельбе по воздушным и поверхностным целям директоры Мark-37 были резервом для ГК и осуществляли дистанционное управление 36-дюймовыми (91-см) прожекторами. Последних первоначально было шесть, но потом по мере наращивания радарных систем их количество уменьшилось.

КДП среднего калибра располагались во вращающихся башенках по ромбической схеме примерно на одном уровне - на крыше ходовой рубки, по сторонам от первой трубы и на топовой платформе кормовой надстройки. Все они имели оптические дальномеры Мark-42 с базой 4,5 м, три визира (для вертикального и горизонтального наводчиков и командира директора), а также радар Мark-4, установленный на крыше. Со временем Мark-4 заменили на более совершенные радары Мark-12/22. Оптика и радиолокация действовали как порознь, так и одновременно, что позволяло нивелировать недостатки этих двух способов наблюдения. Бронированные коммуникационные трубы обеспечивали связь с центром управления, который располагался в помещении, смежном с аналогичным постом главного калибра.

Огонь 40-мм зенитных автоматов управлялся простыми и легкими директорами Мark-51 с радиолокационным целеуказателем Мark-14 ручного наведения. Они располагались недалеко от счетверенных установок в местах, относительно свободных от вибрации и задымления. На смену Мark-14 пришел более совершенный Мark-57 с радаром Мark-34, который мог обеспечивать полностью «слепое» наведение 40-мм автоматов. Их счетверенные установки имели также и простые кольцевые прицелы. Для визуальной корректировки огня каждый четвертый снаряд был трассирующим.

20-мм/70 автоматы «Oerlikon» управлялись наводчиками с помощью кольцевых прицелов и снарядных трассеров. Однако и для них в конце войны начали устанавливать ручные прицельные колонки Мark-14 для дневной стрельбы.

В начале службы линкоры имели по два поисковых радара: обнаружения воздушных целей SC, производства «General Electric», и обнаружения надводных целей SG. В ходе войны качество радиолокационных средств и оснащенность ими кораблей непрерывно возрастали.

Кроме радаров корабли типа North Carolina были оснащены и другим электронным оборудованием. Для идентификации радиолокационных контактов имелась система определения «свой-чужой» IFF (Identification Friend or Foe) Мark-3. Ее рамочные излучатели BM устанавливались сверху на антеннах поисковых радаров. В комплексе с ними работали индикаторы ВК («лыжные палки»), поднятые как можно выше и регистрирующие облучение внешними РЛС. Для противодействия радиолокационным средствам противника имелись станции глушения и постановки помех системы EMC (Electronic Counter Measure). В их состав входили шумовые усилители AS-56 дипольного типа, AS-57 с двойными коническими антеннами и AS-57, снабженные излучателями в форме «колеса фургона». Испускаемые ими непрерывные помехи забивали сигнал радаров противника и наблюдались на их экранах как «трава». Три глушителя TDY с антеннами, помещёнными в радиопрозрачные обтекатели, располагались с двух сторон от трубы, а также за платформой антенны кормового радара SK-2. Они испускали направленные маскирующие сигналы в ответ на первичное внешнее облучение, которое уловили связанные с ними антенны DBM. В результате возвращённый сигнал РЛС противника становился неразборчивым.

В целом радары и другое электронное оборудование кораблей США намного превосходило то, что с большим опозданием противопоставил им флот микадо. И если в противокорабельной борьбе японцы до конца войны могли конкурировать с противником, то эффективность огня их зенитной артиллерии, несмотря на огромное количество стволов, была существенно ниже, чем у американских кораблей того же класса.

Авиационное вооружение

Линейные корабли типа North Carolina были снабжены стандартным для всех новых линкоров США комплектом авиационного вооружения и оборудования. Две поворотные 20,7-м пороховые катапульты типа Р Мark-4 располагались побортно на юте. Они могли разгонять гидропланы Vought OS2U «Kingfisher» до скорости 130 км/ч[15]. Ближе к концу войны американские линкоры начали получать скоростные одноместные гидросамолеты Curtiss SC «Seahawk»[16]. Непосредственно на катапультах и между ними размещались три самолета. Один из них часто на борт не брали. Никаких ангаров не предусматривалось. Самолетный кран стоял на самой корме в диаметральной плоскости. Он поднимал на борт приводнившиеся рядом с кораблем гидропланы. Для облегчения посадки линкор создавал полосу ослабленного волнения («зеленая вода»), поворачивая в сторону приближающегося самолета. При приеме гидропланов на ходу применялся посадочный тент.

После войны гидропланы и катапульты были удалены, и свою кратковременную послевоенную службу линкоры типа North Carolina провели без авиационного вооружения. В 1960-х годах при создании мемориалов все вышеописанное возвратили на корабли-музеи. Вполне вероятно, но кораблях-музеях стоят не «родные» катапульты, а снятые из пошедших на слом крейсеров.

Окраска

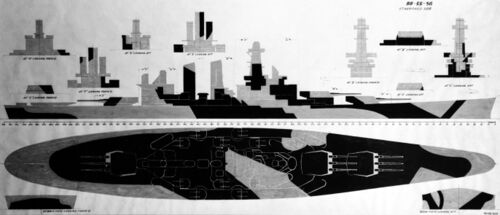

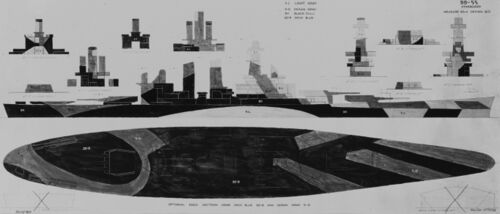

Реальных фактов, подтверждающих пользу искажающей окраски надводных кораблей, найти трудно. Тем не менее, в годы Второй Мировой войны увлечения камуфляжем не избежал ни один флот мира. Не стали исключением и ВМС США. Американские линкоры в начале войны несли весьма характерную пятнистую окраску, но постепенно камуфляж все более упрощался и в 1944-1945 годах фактически сошел на нет.

Линейные корабли типа North Carolina вступили в строй, имея защитную окраску по схеме Measure 12 Graded System, «splotch pattern» (пятнистый раскрой). По бортам этот камуфляж состоял из крупных неправильных пятен светло-серого (Ocean Gray 5-O) и темного сине-серого (Navy Blue 5-S) цветов с волнистыми переходами. На надстройках и башнях наряду с первыми двумя присутствовали области третьего цвета - дымчато-серого Haze Gray 5-Н. Горизонтальные поверхности (палубы, крыши башен) всегда окрашивались в приглушённый синий тон Deck Blue 20-В.

Вероятно, в конце 1942 года линкоры несли камуфляж по схеме Measure 15 Disruption System (дезинтегрирующая или сбивающая система) из Ocean Gray 5-O, Haze Gray 5-Н и сине-черного Navy Blue 5-N. Пятна этих трех цветов наносились на все вертикальные поверхности. Палубы и крыши башен - как всегда, Deck Blue 20-В.

Во второй половине войны на линкорах типа North Carolina стал применяться камуфляж Measure 32 Medium Pattern System (разрывающие пятна). Области цвета Ocean Gray 5-O, Light Gray 5-L (светло-серый) и Dull Black Bk (матовый тускло-черный) наносились на все вертикальные поверхности. Переходы между тонами были не волнистыми, а прямолинейными или ломаными. Окраска горизонтальных поверхностей не изменилась.

Чуть позже появился вариант Measure 22 Graded System (введен во флоте США раньше, чем Measure 32). Эта окраска уже мало походила на камуфляж. Борта кораблей были тона Navy Blue 5-N. По бортам в носу этот цвет имел границу на уровне горизонтальной части главной палубы. А выше (подъем борта от первой башни ГК к форштевню) и по надстройкам шла окраска Haze Blue 5-Н. Еще проще был вариант Measure 21 - все вертикальные поверхности цвета Navy Blue 5-N. Палубы и крыши башен - по-прежнему Deck Blue 20-В.

После войны корабли типа North Carolina получили окраску типа Measure 13, аналогичную Measure 21, но с заменой Navy Blue 5-N на цвет Haze Gray 5-Н.

Бортовые номера, в довоенные годы не использовавшиеся, стали появляться на кораблях уже в военное время, хотя их наличие и не было обязательным. Белые цифры (американцы не использовали литер) небольшого размера наносились в четырех местах: на каждый борт в носу, примерно посередине между уровнем шпилей и якорными клюзами, и в корме. Имелись исключения: некоторые корабли вместо двух кормовых несли единственный номер на транце.

Модернизации

Основная статья: Модернизации линейных кораблей типа North Carolina

На USS Washington в начале 1942 года установили РЛС CXAM, Mark-3 (2 станции), Mark-4 (3 станции) и 20 одноствольных автоматов «Oerlikon» (в апреле). К июлю число 12,7-мм пулеметов довели до 28.

К началу осени число 20-мм автоматов возросло до 40, но затем при установке на корабле 2×4 28-мм автоматов (всего стало 6) пять автоматов «Oerlikon» и все 12,7-мм пулеметы демонтировали.

В апреле 1943 года число автоматов «Oerlikon» возросло до 64.

Летом все 28-мм автоматы сняли и заменили на 10×4 40-мм установок «Bofors», в августе число последних довели до 15.

В апреле 1944 года один из автоматов «Oerlikon» заменили на счетверенную 20-мм установку.

К апрелю 1944 года USS Washington нес РЛС типов SK и SG (антенны на фок-мачте), SG (антенна на грот-мачте), Mark-8 (2 станции), Mark-3 и Mark-4 (3 станции), не считая РЛС управления огнем 40-мм установок «Bofors». Тогда же 4,6-м корректировочный дальномер на крыше боевой рубки заменили на РЛС Mark-27.

В сентябре на линкоре три станции Mark-4 заменили на Mark-12 и Mark-22 (последнюю, четвертую станцию Mark-4 оставили).

Летом 1945 года на корабле установили РЛС SR и SCR-720.

В августе 1945 года на USS Washington стояло 1×4, 8×2 и 63×1 20-мм автоматов. Полное водоизмещение достигло 46 796 т.

Служба

После пробного похода и нескольких месяцев учений линкор стал флагманом адмирала Джона У. Уилкокса-младшего, который командовал всеми линкорами Атлантического флота и 6-й дивизией. Сразу новый корабль включился в боевую подготовку, которая проводилась на всем протяжении восточного побережья США и в Карибском море.

Обстановка на морях тогда была сложной. На севере Атлантики следовало прикрывать конвои в СССР от находившихся в полярных водах тяжелых германских кораблей. Разведка союзников докладывала о намерениях японцев после захвата Сингапура и Голландской Восточной Индии отобрать у французского правительства Виши остров Мадагаскар. Требовалось опередить японцев и оккупировать остров от имени генерала де Голя. Для такой операции требовалось мощное прикрытие. Англичане могли выделить только «Соединение Н» из Гибралтара, которое охраняло вход в Средиземное море. Поэтому Черчилль попросил президента Рузвельта выделить два линкора, авианосец, несколько крейсеров и эсминцев, которые бы могли сменить «Соединение Н» в течение апреля-июня. Рузвельт передал эту просьбу главнокомандующему флотом США адмиралу Эрнсту Кингу. Кинг уже собирался подписать приказ о переводе новых линкоров USS Washington и USS North Carolina на Тихий океан, но теперь решил оставить их в Атлантике. Из-за проблем со снабжением американского соединения в Гибралтаре Кинг предложил, чтобы оно заменило часть кораблей британского Флота Метрополии, которые можно было использовать для замены «Соединения Н». Черчилль согласился с таким предложением.

25 марта 1942 года в Портленде, штат Мэйн, USS Washington стал флагманом 39-го Оперативного Соединения, которым командовал контр-адмирал Уилкокс. Это соединение, куда также входили тяжелые крейсера USS Wichita и USS Tuscaloosa, авианосец USS Wasp и 8-я эскадра эсминцев, подчинили командующему военно-морскими силами США в Европе. Американцы действовали под оперативным контролем со стороны главнокомандующего британским Флотом Метрополии, базировавшимся в Скапа-Флоу. В тот же день соединение вышло из бухты Каско, взяв курс на Оркнейские острова. Погода стояла отвратительная, волны перекатывались даже через полетную палубу авианосца, находившуюся в 17 метрах над ватерлинией. На следующий день, когда соединение шло в штормовом море, на линкоре в 10:31 прозвучал сигнал «Человек за бортом!» Идущий в 1000 ярдах позади крейсер USS Tuscaloosa уклонился в сторону и сбросил спасательные плотики. Два эсминца завесы бросились за корму линкора на поиски упавшего. Немедленная перекличка всего экипажа USS Washington и персонала штаба показала, что отсутствует контр-адмирал Уилкокс. Все соединение изменило курс и приступило к поискам. В воздух были подняты бортовые самолеты и палубные с USS Wasp, но все оказалось тщетным. В 1228 поиски прекратили, учитывая температуру воды, состояние моря и возраст пропавшего адмирала, а командование 39-м соединением принял контр-адмирал Роберт Гиффен (флаг на USS Wichita). Столь неожиданная потеря командира соединения аналогов в мировой практике не имеет. Кроме адмирала был потерян также высланный на его поиски самолет с USS Wasp.

На рассвете 3 апреля примерно в 50 милях к западу от Роккола 39-е соединение встретилось с английским крейсером HMS Edinburgh и сопровождавшими его эсминцами, а на следующий день корабли прибыли в Скапа-Флоу и присоединились к Флоту Метрополии, которым командовал адмирал сэр Джон Тови (флаг на линкоре HMS King George V), Американцы приступили к совместным с англичанами маневрам и отработке взаимодействия. 26 апреля номер оперативного соединения сменили на «99», а через сутки Флот Метрополии, усиленный американскими кораблями (кроме USS Wasp), вышел в море для прикрытия конвоев, идущих из исландского порта Рейкьявик в советский Мурманск. И снова поход начался с катастрофы. В сильном тумане 1 мая флагманский HMS King George V протаранил английский же эсминец HMS Punjabi и разрезал его на две части. Следующий в кильватере USS Washington как раз проходил между погружавшимися половинками эсминца, когда на последнем начали взрываться глубинные бомбы. Близкие взрывы под корпусом и сбоку не нарушили водонепроницаемости, не вызвали каких-либо структурных повреждений, но сильное сотрясение вывело из строя некоторые приборы управления огнем (например, все дальномеры ГК, включая башенные) и радары (поисковый и 3 артиллерийских), а в одной из цистерн с дизельным топливом открылась течь. По кораблю прокатилась волна коротких замыканий, четверть мощности генераторов носового распределительного щита была потеряна. Английским эсминцам HMS Martin и HMS Marne удалось подобрать из воды командира HMS Punjabi, 4 офицеров и 182 других членов экипажа. HMS King George V в сопровождении эсминцев был вынужден уйти на ремонт. 5 мая уже и 99-е Оперативное Соединение во главе с USS Washington взяло курс на Рейкьявик, чтобы пополнить запасы с судна снабжения USS Mizar, но 15-го снова вышло в море на соединение с Флотом Метрополии. 3 июня корабли вернулись в Скапа. На следующий день на USS Washington прибыл командующий ВМС США в Европе адмирал Гарольд Старк, а 7 июня линкор посетил английский король Георг VI. Затем последовало участие в проводке печально известного конвоя PQ-17 в Мурманск, когда по приказу британского Адмиралтейства корабли прикрытия и эскорта бросили беззащитные торговые суда. Американский линкор (флаг Гиффена) вместе с британским HMS Duke of York (флаг Тови), авианосцем HMS Victorious, 3 крейсерами и 11 эсминцами входил в соединение дальнего прикрытия. Эти корабли вышли в море из Скапа-Флоу 29 июня и действовали между Исландией и Шпицбергеном, не приближаясь к конвою ближе 230 миль. Был тогда у USS Washington шанс испробовать себя в деле против германского линкора Tirpitz, но тот не рискнул сблизиться с конвоем, который затем был почти полностью разгромлен авиацией и подводными лодками. 17 июля в Хваль-фиорде флаг командующего 99-м соединением контр-адмирала Гиффена был перенесен на крейсер USS Wichita, а USS Washington в сопровождении 4 эсминцев ушел в Штаты. Ровно через неделю он входил в бухту Грэйвсенд, Лонг Айленд, Нью-Йорк, а 23-го июля стал на верфь флота в Бруклине для текущего ремонта. Спустя два дня на линкор прибыл новый командир - кэптен Глен Б. Дэвис. Операции в европейских водах закончились для новейшего линкора бесславно и теперь он готовился к действиям на Тихом океане.

На Тихом океане союзники начали свою первую наступательную операцию по захвату части Соломоновых островов. В ответ японцы начали стягивать туда мощные силы своего флота и авиации. Пришлось и американцам ускорить отправку подкреплений из Атлантики. Приказ перейти на Тихий океан получили новые линкоры USS Washington, USS South Dakota, крейсер ПВО USS Juneau. 23 августа USS Washington под эскортом трех эсминцев покинул Нью-Йорк, 25-го оставил за кормой последний шлюз Панамского канала и 14 сентября прибыл на якорную стоянку Нукуалофа, атолл Тонгатабу. Тут же командующий 6-й дивизией линкоров контр-адмирал Уиллис Ли-младший перенес свой флаг на самый мощный корабль и принял командование над Оперативной Группой 12.2 (TG12.2), а на следующий день вывел свои корабли в море на рандеву с 17-м Оперативным Соединением авианосца USS Hornet. Затем курс был проложен к Нумеа, остров Новая Каледония, чтобы поддержать войска, высадившиеся на острове Гуадалканал. До декабря USS Washington со своей группой, базируясь на Нумеа или Эспириту Санто (острова Новые Гебриды), прикрывал корабли и транспорты в районе Соломоновых островов от возможного нападения со стороны мощных надводных сил японского флота.

Во время боя у мыса Эсперанц в ночь на 12 октября линкор маневрировал в 50 милях к востоку от острова Малаита, но крейсера контр-адмирала Скотта сумели обойтись без помощи «старшего брата». Эти воды были очень опасными для крупных кораблей не только в навигационном отношении, но и из-за японских подлодок. Тяжелый крейсер USS Chester, входивший в оперативную группу USS Washington, 20 октября на переходе между островами Эспириту Санто и Сан-Кристобаль получил торпеду с подлодки IJN I-176 и был вынужден уйти на длительный ремонт. Но само присутствие линкора часто срывало планы японцев. Например, только одно известие, что USS Washington с тремя крейсерами и группой эсминцев находится у остова Саво заставило отменить запланированный на ночь 25-26 октября подвоз подкреплений на Гуадалканал. На самом деле USS Washington со своим соединением был совсем в другом месте, не сумев даже принять участие в ожесточенном авианосном сражении у островов Санта Крус 26 октября, когда погиб USS Hornet. Сам линкор счастливо избежал неприятностей утром 27-го, когда подлодка IJN I-15, двумя месяцами ранее уже торпедировавшая USS North Carolina, дала по флагману адмирала Ли торпедный залп. Идущая в линкор торпеда была замечена наблюдателями, которые подали предупредительный сигнал во все отсеки под ватерлинией. Но, не дойдя всего двух кабельтовых до борта, торпеда взорвалась. Этот случай окончательно убедил адмирала Холси в том, что линкоры нельзя подолгу держать в море. Соединение Ли было разделено: часть кораблей ушла в Нумеа, часть - на Новые Гебриды.

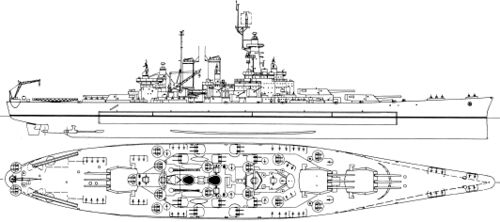

11 ноября 16-е Оперативное Соединение (флаг контр-адмирала Кинкейда на авианосце USS Enterprise), в состав которого включили и USS Washington (командир Глен Б. Дэвис) вышло из бухты Дамбеа в Нумеа и направилось к Гуадалканалу. Но 13-го из линкоров USS Washington, USS South Dakota и 4 эсминцев было образовано 64-е Оперативное Соединение (флаг контр-адмирала Ли на USS Washington), которое отделилось для атаки группы японских транспортов, по данным разведки направлявшихся к Соломоновым островам, и прикрытия отхода американских кораблей, поврежденных в жестокой ночной битве у Гуадалканала. К тому же надо было воспрепятствовать новой попытке японцев обстрелять линкорами и крейсерами аэродром Гендерсон Филд. Предыдущую попытку в ночь на 13 ноября американские крейсера отбили, на следующую ночь крейсера контр-адмирала Нисимуры оказались более удачливыми, хотя результат японцев не удовлетворил. Разведка доносила о большом количестве японских боевых кораблей к северу от рифов Онтонг-Ява. Авианосец USS Enterprise оставался к югу от Гуадалканала. Его самолеты и самолеты с Гендерсон Филд сумели 14 ноября разгромить японский транспортный конвой контр-адмирала Танаки (7 транспортов потоплено, 4 повреждено), потопить тяжелый крейсер IJN Kinugasa и повредить еще несколько боевых кораблей из состава конвоя и соединения обстрела аэродрома. Эти удары с воздуха внесли некоторый сбой в действия соединений Ли и японского адмирала Кондо, который имел намерение в ночь на 15-е снова обстрелять Гендерсон Филд.

Контр-адмирал Уиллис Аугустус Ли считался одним из самых способных на флоте США. Перед войной он отвечал за боевую подготовку персонала флота и много сделал для оснащения боевых кораблей новейшим оборудованием, в том числе радарами. Он мог держать в голове все детали сложной и быстро меняющейся обстановки и быстро принимать нужные решения. Соединение TF-64 контр-адмирала Ли отделилось от сил Кинкейда вечером 13 ноября и легло курсом на север. Линкоры не успели перехватить крейсера Нисимуры и всю ночь 14-го оставались в 100 милях к SW от Гуадалканала, чтобы избежать обнаружения. К 16 часам Ли получил последние данные о противнике: линкоры у рифов Онтонг-Ява и крупное соединение в 150 милях к северу от Гуадалканала. Это был Кондо. На американских линкорах моряки еще раз проверили 16-дюймовые орудия и бронебойные снаряды, надеясь, что этой ночью они найдут применение.

В спешном порядке после ночного боя 13 ноября собранная Экстренная Группа Бомбардировки, куда входили линкор IJN Kirishima, тяжелые крейсера IJN Atago (флаг Кондо) и IJN Takao, легкие IJN Sendai и IJN Nagara и 9 эсминцев, начала свое движение от исходной позиции у Онтонг-Ява на юг около 10 часов 14 ноября, намереваясь пройти в пролив Слот к востоку от острова Санта-Изабель. Днем японские корабли безуспешно атаковала подлодка USS Trout (1940), которая донесла командованию о приближении противника.

С наступлением сумерек Ли повел свои корабли навстречу японцам, огибая западную оконечность Гуадалканала в 9 милях от берега. Во главе колонны шли эсминцы USS Walke, USS Benham, USS Preston и USS Gwin, за ними - USS Washington, имея в кильватере USS South Dakota. В 21 час штурман флагмана записал в бортовой журнал позицию (9.3334° ю. ш. 159.4500° в. д.), курс (20°) и скорость (23 узла) соединения. Несмотря на огромное преимущество в огневой мощи - в условиях нормальной видимости линкоры Ли из своих 18 406-мм орудий раскатали бы IJN Kirishima и иже с ним легко и непринужденно, если бы более быстроходные японцы не бросились сразу наутек, к недостаткам американцев следует отнести полное отсутствие практики совместных действий. Все эсминцы были из разных дивизионов и не имели общего начальника. Они никогда до этого не действовали с линкорами и попали в их компанию только потому, что по сравнению с другими эсминцами Кинкейда имели больше топлива. Да и оба линкора «познакомились» только на выходе из базы Нумеа. У Ли не было времени на разработку какого-либо оперативного плана и он только приказал другим кораблям следить за своими сигналами. Большинство членов штаба адмирала Холси горячо возражало против посылки сразу двух новейших линкоров в опасные во всех отношениях воды между Соломоновыми островами, но у Холси просто не было никаких других весомых аргументов, чтобы положить конец трехдневному противостоянию. Он рискнул, предоставив Ли полную свободу действий с того момента, как его корабли подойдут к Гуадалканалу.

Пройдя к западу от острова Саво, в 2110 Ли приказал повернуть на курс 90°, чтобы войти в пролив Железное Дно, названный так из-за большого количества затонувших там в ходе борьбы за Гуадалканал кораблей. Противника нигде не было видно, если не считать отблесков от горевших на западной стороне горизонта транспортов Танаки. Ли рассчитывал сначала перехватить группу бомбардировки аэродрома, а затем заняться ее прикрытием. В 21:48, когда остров Саво оказался точно на правом траверзе, американцы повернули на курс 150°. Теперь они проходили над кораблями, затонувшими 9 августа и 13 ноября, о чем свидетельствовало поведение стрелок магнитных компасов. Пролив был тих и только легкий 7-узловый бриз, дувший с левого крамбола, волновал поверхность моря. Наблюдатели видели лишь берега островов, которые отражались и на экранах радаров. В попытке получить более точную информацию о противнике контр-адмирал Ли попытался связаться с радиостанцией Гуадалканала (позывной «Кактус»). Поскольку в суматохе выхода его соединение так и не успело получить позывные, он подписал запрос своей фамилией, получив в ответ обескураживающее: «Мы не может понять, кто вы!». Проклиная помешанных на секретности формалистов, адмирал повторил запрос, надеясь, что находившийся на Гуадалканале генерал Вандегрифт еще помнит его старое прозвище по военно-морской академии: «Кактус, это - Ли. Скажите вашему большому боссу, что Чинг Ли здесь и хочет получить последнюю информацию о противнике». Пока эта информация доходила до «большого босса», Ли принесли перехват переговоров между тремя торпедными катерами, патрулировавшими к северо-востоку от Саво: «Здесь идут две громадины и я не знаю чьи они». Не имея ни малейшего желания получить торпеду от своих, Ли в 22:30 вызвал штаб-квартиру на Гуадалканале: «Скажите вашему боссу о Чинг Ли. Отзовите своих парней!» Один из офицеров USS Washington позднее рассказывал известному историку С. Э. Морисону, что адмирал ответил почти что стихами: «Зис из Чунг Чинг Ли - ю маст’нот файер «фиш» эт ми!»[17]. Так или иначе, торпедные катера разобрались в ситуации, а Гуадалканал ответил: «Босс не имеет никакой дополнительной информации». Так что Ли начинал бой, зная только, что японцы приближаются.

Корабли вице-адмирал Кондо подходили тремя отрядами: дальняя завеса из легкого крейсера IJN Sendai (флаг контр-адмирала Хасимото) и трех эсминцев, идущая в двух-трех милях впереди, ближняя завеса из легкого крейсера IJN Nagara (флаг контр-адмирала Кимуры) и шести эсминцев и непосредственно группа бомбардировки из тяжелых крейсеров IJN Atago (флаг Кондо), IJN Takao и линкора IJN Kirishima. Кондо хотел начать обстрел аэродрома одновременно с высадкой подкреплений с четырех уцелевших транспортов Танаки, которые под конвоем эсминцев также приближались к острову Саво.

Первым в 22:10 почувствовал недоброе IJN Sendai, доложивший о «...двух вражеских крейсерах и четырех эсминцах...» к северу от Саво, направляющихся в пролив. Для разведки к югу от Саво Хасимото выделил эсминцы IJN Ayanami и IJN Uranami, которые должны были обойти остров с запада, тогда как сам с IJN Sendai и IJN Shikinami (1929) стал осторожно преследовать пока ничего не подозревавшего противника. После получения сообщения от IJN Sendai Кондо огласил приказ на атаку. Он разделил группу Кимуры на две части: IJN Nagara и 4 эсминца выдвинулись вперед, а 2 эсминца остались с главными силами. Крейсеру с 4 эсминцами было приказано на полной скорости следовать за парой эсминцев Хасимото к югу от Саво. Ставка в который раз делалась на превосходство японцев в ночных торпедных атаках. Затем Кондо планировал добить противника артиллерией.

В 22:52 луна скрылась за горами мыса Эсперанц. Ли, не имея возможности следовать прежним курсом, приказал повернуть вправо - строго на запад, чтобы завершить обход Саво по часовой стрелке. Как только USS Washington оказался на новом курсе, его радар наконец-то обнаружил цель в 9 милях к северо-западу. Оператор следил за крейсером IJN Sendai - а это был он - до 23:12, когда цель была замечена через перископы директора главного калибра. Со второго линкора также обнаружили противника, но головные эсминцы еще ничего не видели. В 23:16 Ли приказал кэптену Дэвису открыть огонь, и спустя минуту первые 16-дюймовые снаряды понеслись в сторону флагмана Хасимото. Крейсер спешно, скорее повинуясь инстинкту, поставил дымовую завесу, бесполезную против радара, и повернул на север, сопровождаемый эсминцем. Залпы крупных снарядов преследовали его даже после того, как он вышел за пределы действия американских артиллерийских радаров.

К счастью стрельба по IJN Sendai не отвлекла наблюдателей на эсминцах от других секторов. Головной USS Walke заметил крадущиеся вдоль южного берега Саво IJN Ayanami и IJN Uranami, которые уже вышли на дистанцию торпедного залпа, и в 23:22 дал залп из своих пятидюймовок. К нему быстро присоединились USS Benham и USS Preston. USS Gwin, занятый тем, что стрелял осветительными снарядами в ту сторону, куда клали свои залпы линкоры, в 2 326 развернул свою оптику и орудия в сторону новой цели. Как раз вовремя, чтобы обнаружить крейсер и 4 эсминца Кимуры и вступить с ними в артиллерийскую дуэль. Японцы не замедлили воспользоваться своим преимуществом в торпедах: в 23:30 свои аппараты разрядили IJN Ayanami и IJN Uranami, а спустя 5 минут - корабли Кимуры. К этому времени USS Walke уже был прилично отделан снарядами и стал уваливаться влево, в попытке атаковать торпедами. Следующий в 300 ярдах за ним USS Benham продолжал вести огонь по противнику, периодически исчезающему на фоне острова Саво, но про свои торпеды совершенно забыл. USS Preston, хоть и добился попадания в IJN Nagara, также сильно пострадал: на нем разрушило оба котельных отделения и все надстройки от середины корпуса в корму. Из-за сильных внутренних пожаров в 23:36 командир приказал оставить корабль. На USS Gwin снаряд взорвался в турбинном отделении, другой рванул на шканцах - от сотрясения ослабли стопора в торпедных аппаратах, и все торпеды вывалились из труб. В 23:38 цели достигли японские торпеды. USS Walke оторвало носовую часть вплоть до носовой надстройки, USS Benham - по носовые орудия.

Пока эсминцы отвлекли на себя основное внимание японцев, линкоры никак не могли разобраться с отметками на экранах своих радаров, изредка стреляя из 127-мм батарей по кораблям, тени которых мелькали на фоне острова Саво. Тем более, что драчливый IJN Sendai, как только по нему перестали стрелять, снова кинулся в свалку боя. А в 23:33 на USS South Dakota вообще из-за аварии электросети вышли из строя радары SG и SC. Вера в них была настолько велика, что экипаж оказался близок к панике, как слепой на магистрали с оживленным движением. Вообще подготовка американских артиллеристов оказалась не на высоте, а в условиях скоротечных контактов с разных пеленгов они вообще растерялись. Многие из них после боя считали, что их целями были береговые батареи на Саво.

К 23:35 все американские эсминцы оказались вне игры, так и не успев выпустить ни единой торпеды, один линкор «ослеп», а USS Washington никак не мог обойти горевшие и медленно ползущие впереди эсминцы и разобраться с отметками на экранах радаров. У японцев серьезно пострадал только IJN Ayanami, экипажу которого пришлось перейти на IJN Uranami. Первый раунд боя закончился. Адмирал Ли приказал слегка изменить курс, чтобы обойти горящие эсминцы с юга. USS South Dakota попытался последовать за флагманом, но ему пришлось повернуть не влево, а вправо, чтобы не врезаться в USS Benham. Из-за этого линкор четко обозначил японцам свой силуэт на фоне горящих USS Preston и USS Walke. Зато в 23:36 на нем сумели восстановить подачу энергии к гирокомпасам, радарам, орудиям и подъемникам боезапаса. На радостях артиллеристы сделали несколько залпов по находившемуся за кормой крейсеру IJN Sendai, тут же подпалив дульными газами находившийся на кормовой катапульте самолет. К счастью следующий залп снес самолет в воду, и демаскирующий пожар был потушен. Впоследствии Ли критиковали за то, что его линкоры шли в бой с самолетами на катапультах. Адмирал собирался перед боем отослать их на Тулаги, но затем отменил свое решение, опасаясь, что с этой базы они не смогут действовать.

USS Walke уходил носом под воду и в 23:42 на нем стали взрываться глубинные бомбы, убивая всех, кто успел спрыгнуть в воду. То же произошло и с перевернувшимся USS Preston: его бомбы несколько раз сильно встряхнули USS Gwin, продолжавший вести огонь по противнику. Видя гибнувшие эсминцы, экипаж USS Washington стал сбрасывать в воду спасательные плотики. В 23:48 Ли, поняв, что от эсминцев толку уже не будет, приказал уцелевшим уходить на юг. Сам же флагман довернул на север, приказывая USS South Dakota стать в кильватер. Но тот окончательно потерялся, неожиданно для себя сближаясь с кораблями Кимуры[18]. Кимура в 23:55 предупредил Кондо о присутствии линкора и приказал своим кораблям выпустить торпеды. То, что ни одна из 34 «рыб» не попала в американский линкор, было просто чудом.

Кондо, до этого ходивший взад и вперед к западу от Саво, решил подключиться к битве, повернув на юго-восток. Его строй был следующий: эсминцы IJN Asagumo (1937) и IJN Teruzuki, за ними IJN Atago, IJN Takao и IJN Kirishima. USS South Dakota в одиночку двигался прямо на противника, все еще не наладив работу своих радаров. Его заметили головные эсминцы Кондо. С дистанции всего 25 кабельтовых японцы осветили его прожекторами и засыпали снарядами всех калибров. К счастью для американцев, все торпеды снова прошли мимо. USS South Dakota отвечал, метя по прожекторам.

Тем временем операторы радара на USS Washington заметили четкую крупную цель. Ли не спешил открыть огонь, опасаясь попасть в незадачливого собрата. Но его сомнения рассеяли сами японцы, осветив USS South Dakota. Ровно в полночь флагман Ли открыл огонь главным калибром по самой «жирной» цели с дистанции всего 42 кабельтова. Огонь 127-мм орудий разделили между кораблем, освещавшим USS South Dakota, и японским линкором. Одна пятидюймовка выстрелила осветительным снарядом, чтобы получше разглядеть, кто там попался в прицел. Увлеченные USS South Dakota японцы так и не смогли обнаружить USS Washington, который безнаказанно вколачивал снаряд за снарядом в IJN Kirishima. За семь минут в японский корабль попало 9 из 75 выпущенных 406-мм снарядов и не менее 40 127-мм. На нем начались сильные пожары, вышло из строя рулевое управление. Пылающий IJN Kirishima, на котором то и дело раздавались взрывы, был ночью оставлен экипажем и затонул в 0З:20 к северо-западу от острова Саво.

Американские линкоры добились, по их данным, еще нескольких попаданий в IJN Atago, но USS South Dakota получил в ответ несколько десятков снарядов в надстройки. Он совершенно потерял флагмана, связь и радары на нем не действовали, одна башня не могла вращаться, во многих местах вспыхнули пожары. Командир линкора кэптен Гэтч решил, что бой продолжать опасно и приказал лечь на курс отхода 235°. USS Washington на северном курсе (340°) пришлось отгонять японские корабли от поврежденного собрата. Последние, не выдержав огня его тяжелых орудий, под прикрытием дымзавесы отошли на NNE. Ли с удовлетворением следил за поведением японцев. Надеясь, что теперь их транспорты выбились из графика и утром попадут под удар авиации с Гуадалканала и что USS South Dakota в безопасности, он в 00:33 приказал начать отход. С китайской хитростью он проложил курс как можно дальше на запад, всего в 20 кабельтовых от одного из островов Рассела, чтобы отвлечь японские эсминцы от своих поврежденных кораблей. И он оказался не так уж не прав, поскольку в 00:39 эсминцы из охранения конвоя и отряда Кимуры выпустили по нему торпеды. Некоторые из них взорвались в кильватерной струе, от других, благодаря бдительности наблюдателей и мастерству командира кэптена Дэвиса, удалось уклониться. Затем линкор увеличил скорость до 26 узлов, чтобы «сбросить с хвоста» прилипчивые эсминцы, и растворился в темноте безлунной ночи.

Пока USS Washington изображал из себя соединение однокорабельного состава, поврежденные USS Benham, USS Gwin и USS South Dakota ковыляли к точке заранее назначенного рандеву. Повреждения USS Benham оказались настолько серьезными, что его в 17:24 пришлось добить. Сняв с него экипаж, USS Gwin пришел на Эспириту Санто без дальнейших приключений.

В 9 утра 15 ноября USS Washington соединился с USS South Dakota и оба корабля взяли курс на Нумеа, остров Новая Каледония. Сам USS Washington, практически в одиночку выигравший битву для США, вышел из боя без потерь и повреждений, израсходовав 117 406-мм и 552 127-мм снаряда. На USS South Dakota оказалось 39 убитых и 60 раненных и ему пришлось уйти на ремонт в Штаты.

Базируясь на бухту Думбеа в Нумеа, USS Washington продолжал действовать в качестве флагмана 64-го Оперативного Соединения (флаг контр-адмирала Ли) и до апреля 1943 года он прикрывал различные авианосные соединения и другие группы кораблей, принимавших участие в кампании на Соломоновых островах. В основном он действовал с оперативными соединениями TF-11 (флагман - авианосец USS Saratoga) и TF-16 (флагман - авианосец USS Enterprise). 27 апреля кэптена Дэвиса на посту командира линкора сменил кэптен Дж. Э. Мэйхер.

30 апреля USS Washington, неся флаг командира Оперативной Группы 36.9 контр-адмирала Ли, вышел из Нумеа в Перл-Харбор, соединившись 2 мая с группой авианосца USS Enterprise и прибыв на место 8-го.

Входя в состав 50-го Оперативного Соединения, с контр-адмиралом Ли на борту в качестве флагмана, USS Washington до 28 мая проводил артиллерийскую практику в Гавайских водах. После текущего ремонта на верфи Перл-Харбора и дальнейшей боевой практики в районе Гавайских островов линкор 27 июля присоединился к конвою, войдя в состав Оперативной Группы 56.14. 5 августа USS Washington покинул конвой и взял курс на Гавана-Харбор, Эфейт, Новые Гебриды, куда и прибыл 7-го числа. Там он оставался до октября, занимаясь, главным образом, боевой практикой и тактическими учениями в составе авианосных соединений.

Линкор покинул Гавана-Харбор 31 октября в составе Оперативной Группы 53.2, которая насчитывала кроме USS Washington еще три линкора и 6 эсминцев. На следующий день к этой группе присоединились авианосцы USS Essex, USS Bunker Hill и USS Independence, линкоры и крейсера Оперативной Группы 53.3. Командование объединенными силами принял контр-адмирал Ли (флаг на USS Washington), Совместные маневры продолжались до 5 ноября, когда авианосная группа покинула соединение, а USS Washington со своей группой ушел к Вити Леву на островах Фиджи, куда прибыл 7-го. Там линкор пополнил запасы топлива с танкера USS Guadalupe.

11 ноября USS Washington с контр-адмиралом Ли, командующим всеми линкорами Тихоокеанского флота, вместе с другими кораблями 8-й и 9-й дивизий линкоров вышел из Нанди, острова Фиджи, и 15-го соединился с Оперативной Группой 50.1 контр-адмирала Поунэлла (флаг на авианосце USS Yorktown). Все соединение взяло курс на острова Гильберта, где USS Washington поддерживал атаки палубной авиации, действуя к северу от островов для перехвата возможных надводных сил противника.

19 ноября самолеты с авианосцев атаковали позиции японцев на островах Мили и Джалуит из состава Маршалловых островов. Налеты продолжались и весь следующий день, когда американские войска высадились на атоллы Макин и Тарава, архипелаг Гильберта. 22-го самолеты провели еще один успешный налет на Мили, а затем оперативная группа USS Washington перешла к северу от Макина.

25 ноября состоялось рандеву с остальными оперативными группами, которые входили в состав 50-го Оперативного Соединения, после чего все группы были реорганизованы. USS Washington вошел в Оперативную Группу 50.4, которой командовал контр-адмирал Ф. Шерман (флаг на авианосце USS Bunker Hill), USS Monterey, USS Alabama, USS South Dakota и 8 эсминцев были выделены для действий к северу в качестве прикрытия от атак самолетов, подводных лодок и авиации противника операции по разгрузке транспортов на атолле Макин, начавшейся 26 ноября. Следующие двое суток оперативная группа подвергалась атакам японских самолетов, но все они были успешно отбиты без потерь у американцев.

Операция в районе островов Гильберта близилась к завершению и 6 декабря 1943 года была организована Оперативная Группа 50.8 под командованием контр-адмирала Ли (флаг на USS Washington). В нее также входили линкоры USS North Carolina, USS Massachusetts, USS Indiana, USS Alabama, авианосцы USS Bunker Hill и USS Monterey и 11 эсминцев. Эта группа сначала проследовала на юг, а затем на запад от острова Оушен, чтобы занять позицию для нанесения воздушно-артиллерийского удара по острову Науру. Перед рассветом 8 декабря с палуб авианосцев взмыли в воздух самолеты, которые наносили удар перед артиллерийской бомбардировкой. Линкоры, построившись в кильватерную колонну, выпустили по Науру 135 406-мм снарядов. Затем в дело вступили 127-мм батареи, огонь которых по намеченным целям корректировался гидросамолетами - по два с каждого корабля. Завершил акцию еще один налет палубной авиации.

Оперативная группа после этого ушла в Эфейт, прибыв в базу 12-го. Тогда же оперативное соединение переподчинили 3-му Флоту, сменив его обозначение на TF-37. Флагманом остался USS Washington, получивший тактическое обозначение TU-37.1.6[19], с контр-адмиралом Ли на борту. 25 декабря в компании с USS North Carolina и 4 эсминцами линкор ушел из Гавана-Харбор для проведения боевой практики, включавшей экспериментальные артиллерийские стрельбы. Корабли вернулись в базу 7 января 1944 года, а уже 18-го Оперативная Группа 37.1 (флаг контр-адмирала Ли на USS Washington), вышла к атоллу Фуна-Фути, острова Эллиса, и на следующий день соединилась с Оперативной Группой 37.2 в составе авианосцев USS Bunker Hill, USS Monterey и 5 эсминцев. Все соединение, получившее обозначение TG-37, прибыло к месту назначения 20 января. В базе с помощью ремонтного судна USS Vestal на USS Washington отремонтировали радиолокационные установки.

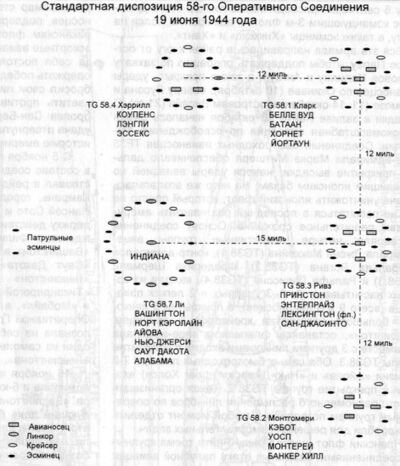

Спустя трое суток корабли вышли на рандеву с 58-м Оперативным Соединением Быстроходных Авианосцев адмирала Марка Митшера, в составе которого они образовали Оперативную Группу 58.1. Утром 29-го самолеты с авианосцев нанесли успешный удар по островом Тароа, а на рассвете следующего дня - по атоллу Кваджелейн. Тогда же днем USS Washington вместе с USS Massachusetts, USS Indiana и 4 эсминцами завесы отделились для бомбардировки Кваджелейна. 30 января USS Washington выпустил 40 406-мм и множество 127-мм снарядов по островкам Энубадж и Эннилабеган на юго-западной стороне атолла. Удары палубной авиации продолжались до 31 января.

1 февраля, маневрируя в полной темноте, USS Washington в 04:28 протаранил линкор USS Indiana, который оказался поперек его курса, выйдя из строя для дозаправки топливом эсминцев сопровождения. Хотя USS Indiana и сигналил о своем маневре, из-за темноты этот сигнал не был разобран. В последний момент идущий 19-узловым ходом USS Washington отработал «полный назад» и почти остановился, но сила инерции оказалась слишком большой. Его форштевень на 6 метров вошел в правый борт USS Indiana позади 3-й башни, содрав около 60 метров обшивки. На нем самом полубак сморщило на длине 18 метров, а нос загнуло влево. Структурные повреждения по левому борту доходили до 14-го, а по правому - до 21-го шпангоута. Обшивка по правому борту пострадала до 21-го шпангоута на уровне главной и до 15-го под 3-й палубой. По левому борту обшивки как не бывало от форштевня до 15-го шпангоута. Разрушило переборку по 16-у шпангоуту, отмечалось значительное затопление под 3-й палубой между шпангоутами 16 и 26, но дальше в корму фильтрации воды не было. Погибло 3 офицера, мирно спящих в своих каютах на «полупалубе».

Оба корабля утром в сопровождении четырех эсминцев на 6 узлах поковыляли в лагуну атолла Маджуро для временного ремонта, который проводился с помощью специально вызванного из Фуна-Фути ремонтного судна USS Vestal - пожалуй, самой ценной единицы 10-го Соединения Обслуживания. На время ремонта USS Washington использовался в качестве временного административного центра этого соединения, как нитка за иголкой следовавшего за ударными силами флота для тылового обеспечения. С подкрепленным носом USS Washington 11 февраля ушел в Перл-Харбор, где ему заменили поврежденную часть корпуса, после чего линкор мог пересечь океан по пути на верфь Пьюджет Саунд. 23 апреля 1944 года кэптена Мэйхера сменил кэптен Т. Р. Кули.

После окончания ремонта USS Washington в Порт-Таунсенд, штат Вашингтон, присоединился к 4-й дивизии линкоров и там же принял на борт 500 человек военнослужащих, которых 10 мая высадил в Перл-Харборе.

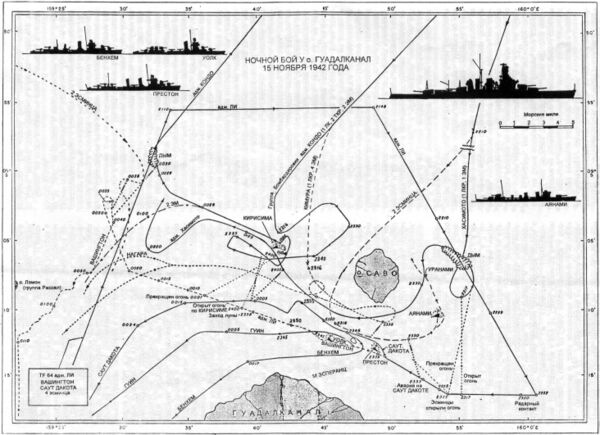

30 мая у атолла Мадзуро, Маршалловы острова, командующий линкорами Тихоокеанского флота вице-адмирал Ли снова поднял свой флаг на USS Washington. Корабли по очереди заправлялись с танкера USS Guadalupe, а 7 июня Оперативная Группа 58.3 вышла к атоллу Эниветок на рандеву с 58-м Оперативным Соединением вице-адмирала Митшера, которое направлялось к Марианским островам Пять дней спустя USS Washington прикрывал удары авианосцев по островам Сайпан, Тиниан, Гуам, Рота и Паган. Кроме этого, самолеты с авианосцев дважды атаковали и повредили японский конвой. 13 июня группа линкоров и эсминцев адмирала Ли отделилась от соединения для артиллерийской бомбардировки японских укреплений на Сайпане и Тиниане. На следующий день эти корабли были заменены соединениями адмиралов Дж. Олдендорфа и У. Эйнсворта, которые как раз и специализировались на такого рода «работе». На следующий день, когда самолеты соединения Митшера бомбили уже острова Иводзима (острова Волькано), Чичидзима и Нахадзима (острова Бонин), морские пехотинцы высадились на Сайпане. Теперь нужно было возвращаться поближе к Марианским островам, чтобы дождаться появления японского флота, который должен был отреагировать на столь масштабный десант. Вместе с последними приготовлениями к бою корабли произвели дозаправку в море. USS Washington 16 июня получил нефть, дизельное топливо и авиабензин с танкера USS Guadalupe - одного из 24, задействованных в операции «Форейджер».

После высадки японцы бросили к Марианским островам практически все свои силы в составе Мобильного Флота адмирала Одзавы. В ходе «Битвы в Филиппинском море», которая состоялась 19-20 июня и в очередной раз прошла в виде обмена массированными налетами палубной авиации, пару раз появлялась возможность ночного контакта с противником. Еще при сближении 58-го соединения с японским флотом Митшер спрашивал вице-адмирала Ли, который командовал оперативной группой TG-58.7, куда специально были сведены все быстроходные линкоры (6-я дивизия - USS Washington и USS North Carolina, 7-я дивизия - USS Iowa и USS New Jersey, 8-я дивизия - USS Indiana, 9-я дивизия - USS South Dakota и USS Alabama), 4 тяжелых крейсера и 13 эсминцев, не хочет ли он завязать ночной бой. Митшеру, видно, не терпелось испробовать новые линкоры в деле, тем более, что у Одзавы имелось только 5 кораблей этого класса. Ответ победителя в ночном бою 15 ноября 1942 года казался на первый взгляд неожиданным: «Не считайте (повторяю - не считайте), что нам следует искать ночной стычки. Возможные преимущества радара более чем перевешиваются трудностями связи и недостаточной тренировкой флота в ночной тактике».