SandBox8

Содержание

000

- Линейные корабли проекта «N-3»

- Линейный крейсер проекта «G-3»

- Линейный крейсер проекта «K-3»

- Линейный крейсер проекта «J-3»

- Линейный крейсер проекта «I-3»

HMS Renown HMS Repulse HMS Courageous HMS Glorious HMS Furious

457-мм/40 орудие Mark I 406-мм/45 орудий Mark I 381-мм/42 орудие Mark I 343-мм/45 орудие Mk V

Описание конструкции

Корпус

Вооружение

Главный калибр

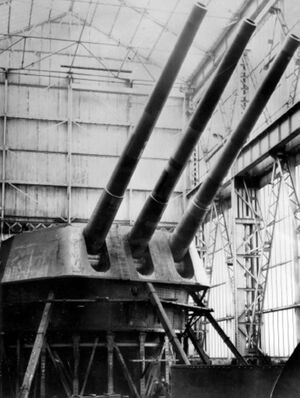

К работам по 406-мм артсистеме в Англии приступили в январе 1921 года, когда именно этот калибр был выбран для будущих линейных крейсеров. Проект был подготовлен Вулвичским арсеналом и уже 22 августа того же года фирма «Armstrong», а именно ее «дочка» «Elswick Ordnance Company» (сокр.«EOC»), получила заказ на орудия и установки для первых двух кораблей. Для ускорения работ над орудием в качестве опытного использовалось лейнированное до 406-мм калибра 457-мм/40 орудие Mark I, ранее стоявшее на легком линейном крейсере HMS Furious.

406-мм/45 орудия Mark I являлись дальнейшим развитием появившихся еще в 1910 году 343-мм/45 орудий Mk V, на основе которых позднее были созданы 381-мм/42 и 457-мм/40 орудия. Все эти артсистемы имели проволочную конструкцию ствола.

Орудие состояло из внутренней сталеникелевой трубы, основной трубы (трубы «А») с двумя фиксирующими выступами для крепления к станку, на которую по всей длине в несколько слоев наматывалось несколько километров стальной проволоки, внешней трубы (трубы «В») и наружного кожуха. С казенной части трубы «А» крепилось затворное кольцо. Затвор - поршневой, системы Велина (англ. Axel Welin), имевший гидравлический привод запирания конструкции Эшбери (англ. Dorsey Frost Asbury). Во время испытаний первого изготовленного «Armstrong» ствола выяснилось, что живучесть ствола составляет лишь 180 выстрелов при стрельбе полными зарядами - почти в два раза меньше, чем у 381-мм артсистемы. Пришлось несколько уменьшить вес заряда (с 238 до 225 кг), понизив тем самым начальную скорость снаряда с 828 до 785 м/с. Позже появилась модификация орудия с новым типом нарезки, известным как Mark II (после этого исходный тип нарезки стал именоваться Mark I). Принятые меры позволили поднять живучесть ствола до 250 выстрелов, и даже несколько увеличить дальность стрельбы. Всего четырьмя компаниями было произведено 29 орудий.

406-мм/45 орудие модели Мark I имело реальный калибр 406,4 мм, полную длину 18 852 мм, длину нарезной части (ранней нарезки) - 14 909 мм[1], длину нарезной части (поздней нарезки) - 14 959 мм и вес - 107 700 кг без затвора, вес затвора - 2000 кг. Объем зарядной каморы - 576,9 литров. Скорострельность - 1,5 выстрела в минуту.

Выстрел 406-мм/45 орудие Мark I состоял из снаряда и зарядов, упакованных в шелковые картузы. Первоначально в боекомплекте 406-мм/45 орудий имелся только бронебойный снаряд модели APC Mark IB с броневым наконечником («макаровским колпачком»), длиной 1682 мм, весом 929 кг и начиненный 23,2 кг первоначально шеллита[2], а затем, с начала 1930-х годов - TNT[3] и оснащенный донным взрывателем. Отличием APC Mark IB от бронебойных снарядов других систем была коническая, а не оживальная головная часть.

В 1930-х годах линейные корабли типа Nelson получили фугасный снаряд модели HE Mark I, длиной 1929 мм, весом 929 кг и начиненный 62,5 кг TNT, оснащенный баллистическим обтекателем и расположенным за ним ударным взрывателем[4] Кроме того, в боекомплекте 406-мм орудия имелись шрапнельный Shrapnel Mark I, и учебный снаряды.

Полный заряд выстрела 406-мм/45 орудия Мark I состоял из шести зарядов общим весом 225,9 кг, упакованных в двойные шелковые картузы. Метательный состав - кордитный порох марки «MD45». В начале 1930-х годов для 406-мм/45 орудия Мark I был принят заряд, на основе нового пороха - «SC280». Общий вес заряда был немного уменьшен (шесть зарядов общим весом 224,5 кг пороха), однако габариты пороховых картузов остались прежними и не потребовали переделки систем подачи.

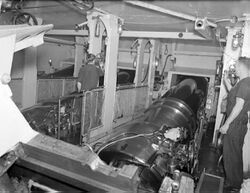

| Рабочее отделение 406-мм башни линкора HMS Rodney. |

|---|

406-мм бронебойные снаряды имели начальную скорость - 788 м/с, что при угле возвышения ствола в 40° обеспечивало дальность стрельбы в 35 745 м. При переходе на мелкую нарезку скорость увеличивалась до 797 м/с, дальность - до 36 375 м. Дальность стрельбы фугасным снарядом нового образца составляла 37 390 и 38 120 м на нарезке старого и нового образца соответственно.

Боекомплект линейных кораблей типа Nelson при вступлении встрой составлял 95 бронебойных и 10 учебных снарядов и зарядов на ствол. После поступления на флот фугасных снарядов, их число в боекомплекте составляло 20-25 выстрелов на ствол, шрапнельных - 6. К концу Второй Мировой войны линкоры типа Nelson привлекались к бомбардировкам вражеского побережья и бронебойные снаряды постепенно исчезли из их погребов уступив место фугасным.

Вес трехорудийной 406-мм орудийной башни Mark I составлял 1480 т. Углы вертикальной наводки составляли -3°...+40°. Горизонтальные углы обстрела башен различались: для башни «A» сектор составлял 298°, для «B» - 330° и для «X» - 250°. Скорость вертикальной наводки составляла 10 градусов в секунду, горизонтальной - 4, впрочем, при крене корабля более 5° она была ограничена двумя градусами в секунду - во избежание повреждения башенных погонов. Заряжание орудий осуществлялось при фиксированном угле возвышения +3°. На первый взгляд, в сравнении с 381-мм башенной установкой, позволявшей заряжать орудия при угле возвышения +20°, это был вынужденный шаг назад. Трехорудийная башня получилась слишком массивной и тяжелой и без попытки втиснуть в нее еще и механизм заряжания при различных углах. Во время испытаний артиллерийских установок HMS Rodney в июле 1927 года обнаружилось смещение оси башни при ее повороте. Аналогичная ситуация выявилась позже и на HMS Nelson. Происходило это из-за того, что вес башни превысил расчетный, что вело к разрушению опорного погона при вращении башни. На волнении недостаток проявлялся резче. Пришлось «вписывать» в уже имеющуюся конструкцию специальный вертикальный погон с комплектом катков, укрепленных на вращающейся части башни.

Противоминный калибр

Противоминная артиллерия линкоров типа «Нельсонов» перекочевала из проекта «G-3», лишь общее число сократилось с 16 до 12 152-мм/45 орудий Mark XII, размещенных в шести двухорудийных башнях Mark XVIII, установленных по три пирамидой побортно между дымовой трубой и кормовой надстройкой.

Конструкция серийного 152-мм/50 орудия Mark XXII состояла из трубы «A», внутренняя коническая труба «A» с тремя фиксирующими уступами, конической проволочной навивки, кожуха по всей длине ствола, казенной части и казенной втулки, ввинченной в трубу «A». Казенник оснащался поршневым затвором Велина (англ. Welin) с ручным приводом.

152-мм/50 орудие Mark XXII имело реальный калибр 152,4 мм, полную длину 7 866 мм, длину ствола - 7 620 мм и вес - 8 992 кг без затвора, затвор - 165,1 кг. Объем зарядной каморы - 28,7 литров. Ствол имел 36 нарезов постоянной крутизны - 1 оборот на 30 калибров, размером 1,17 мм глубины и 9,548 мм ширины. Рабочее давление пороховых газов в стволе - 3150 кг/см². Живучесть ствола - до 600 выстрелов. Скорострельность - до 5 выстрелов в минуту, хотя теоретически - 7-8. Откат орудия при стрельба - 420 мм.

Выстрел 152-мм/50 орудия Mark XXII состоял из снаряда и порохового заряда упакованного в шелковый картуз. К 152-мм/50 орудию Mark XXII имелись: полубронебойный снаряд CPBC Mark XXVB[5] весом 45,36 кг, содержанием «TNT»[6] - 3,4 кг, длиной - 597 мм и донным взрывателем; фугасный снаряд HE весом 45,3 кг, содержанием «TNT» - 6,0 кг и длиной - 582 мм и головным ударным взрывателем; дымовой и учебный снаряды.

После начала Вторая Мировой войны 152-мм орудие Mark XXII стало использовать полубронебойный снаряд CPBC 152-мм/50 орудия Mark XXIII легких крейсеров. Вес снаряда - 50,8 кг, содержание «TNT» - 1,7 кг, длина - 685 мм.

В начале 1930-х годов для 152-мм/50 орудия Mark XXII был принят заряд весом 14,1 кг, на основе нового пороха - «SC150»[7].

Начальная скорость полубронебойного снаряда - 898 м/с, дальность стрельбы - 23 600 м при угле возвышения в 45°. На дистанции 11 500 м снаряд пробивал 76,2-мм вертикальную броню, на дистанции 20 000 м - 51-мм палубную броню.

Боекомплект мирного времени 152-мм/50 орудий Mark XXII составлял 100 выстрелов на орудие и 72 дымовых снарядов на корабль. Боекомплект военного времени составлял 150 выстрелов на ствол, из которых было 135 полубронебойных, 15 фугасных. В перегруз можно было брать еще 24 учебных снаряда на ствол.

Вращающаяся часть башни модели Mark XVIII весила 76 204 кг. Диаметр роликового погона составлял 4,19 м, внутренний диаметр барбета - 5,33 м. Орудия располагались в индивидуальных люльках, расстояние между осями стволов равнялось 213 см. Горизонтальное наведение осуществлялось при помощи гидравлического привода с 60-сильным электромотором, расположенным на платформе у основания вращающейся структуры башни. Вертикальное наведение было индивидуальным для каждого ствола (в диапазоне от -5°...+60") и обеспечивалось двумя гидравлическими приводами с червячной передачей.

Горизонтальное наведение могло осуществляться в секторе примерно по 100° в нос и корму от траверза. Скорость вертикального наведения - 8° в секунду, горизонтального - 5° в секунду. По некоторым источникам, силовые приводы применяли лишь для перемещения орудий на большие углы, точная же наводка осуществлялась вручную. Башни имели хорошие сектора обстрела как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, а поскольку они устанавливались на верхней палубе, это также означало, что они были более сухими и могли действовать даже при сильном волнении.

Заряжание могло производиться при углах возвышения -5°...+12,5°, но наиболее предпочтительным был диапазон +5°...+7°. Использовались телескопические силовые досылатели, но цикл стрельбы был намного медленнее, чем в более ранних моделях. Проектная скорострельность составляла 7-8 выстрелов в минуту, однако лучший результат, полученный в ходе испытаний оказался существенно хуже - 4-5 выстрела в минуту.

Главным недостатком противоминной артиллерии стало слишком легкое, фактически противоосколочное бронирование, что грозило тем, что один или два, даже не очень крупных снаряда, могли вывести из строя всю группу башен одного борта. Башни противоминного калибра для HMS Rodney изготовили на заводе «Vickers», для HMS Nelson - «Armstrong».

Зенитная артиллерия

Зенитная артиллерия дальнего действия включала шесть 120-мм/40 орудий Mark VIII в одиночных установках Mark XII. Две установки располагались на юте, еще четыре - ярусом выше, на палубе шельтердека[8]. Особенностью 120-мм/40 орудия Mark VIII было использование унитарных выстрелов.

120-мм/40 орудие Mark VIII состояло из конусообразной внутренней трубы «A», наружной трубы «A» с проволочной намоткой по части длины ствола, кожуха по всей длине и затворного кольца. Затвор - горизонтально-скользящий (клиновой), полуавтоматический, с ручным запиранием. Орудие оснащалось механическим досылателем. 120-мм/40 орудие Mark VIII имело реальный калибр 120 мм (4,724 дюйма), полную длину 5 004 мм, длину ствола - 4 800 мм и вес - 3 010 кг, в т.ч. затвор весом 119 кг. Живучесть ствола - 1050-1200 выстрелов. Откат орудия при стрельбе - 460 мм. Техническая скорострельность составляла 12 выстрелов в минуту. Практическая скорострельность была несколько ниже - 8-10 выстрелов в минуту.

Выстрел 120-мм/40 орудие Mark VIII был унитарным, общим весом 33,6 кг и длиной 1124 мм, состоял из снаряда, опрессованного латунной гильзой с пороховым зарядом. Первоначально для орудия выпускались фугасный, осветительный и дымовой снаряды. Фугасный снаряд весил 22,68 кг. Часть фугасов была оснащена дистанционным взрывателем. Гильза общим весом 11,82 кг содержала 4,24 кг пороха марки «MС19», для осветительного снаряда использовался 4,96-кг заряд беспламенного пороха марки «NF/S 164-048». Начальная скорость фугасного снаряда - 749 м/с, дальность стрельбы - 14 780 м при угле возвышения в 45°. Досягаемость по высоте - 9 750 м.

Боекомплект 120-мм/40 орудий Mark VIII линейных кораблей типа Nelson составлял 175 фугасных снарядов на ствол плюс 150 осветительных и 20 дымовых снарядов на корабль. Во время Второй Мировой войны количество осветительных снарядов было увеличено до 400 на корабль.

Установка НА Mark XII весила 12 561 кг и снабжалась силовыми приводами горизонтального и вертикального наведения, обеспечивавшим скорость 10° в секунду (вручную - вдвое медленнее). Вертикальное наведение могло осуществляться в диапазоне от -5 до +90°, горизонтальное - ±360°. Механизм установки дистанционного взрывателя располагался на левой стороне орудия.

В качестве вооружения ближней обороны проектом предусматривалось четыре десятиствольных установки «М» с 40-мм/39 автоматами Vickers «pom-pom», однако на момент готовности кораблей их еще не существовало, поэтому в качестве временной меры на линкоры установили по восемь одинарных 40-мм/39 автомата Vickers «pom-pom» Mark II. Из них четыре установили по бокам от мостика на платформе боевой рубки, еще четыре - в кормовой части шельтердека.

40-мм автомат представлял собой смаштабированный 7,62-мм пулемет системы Maksim. Практическая скорострельность составляла 50-75 выстрелов в минуту 1,34 кг снарядами с начальной скоростью 585 м/с. Питание осуществлялось матерчатой лентой на 10 патронов, скомплектованных по 5 или 10.

Автомат имел малую начальную скорость снарядов, а значит небольшую прицельную дальность, матерчатая лента постоянно перекашивалась, вызывая заедания патронов.

Одноствольная установка Mark II HA весила 711 кг, имела углы вертикального наведения - -5°...+80° и оснащалась ручными приводами наведения. Дальность стрельбы - 3 500 м, эффективная 1 100 м.

Прочее

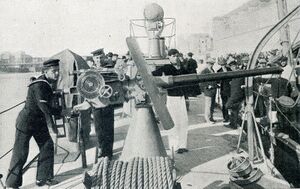

Линейные корабли типа Nelson получили четыре салютные 47-мм/40 орудия «Hotchkiss» Mark I, как и на другие кораблях этого класса и класса линейных крейсеров. Кроме того, на кораблях имелись:

- 5×2 7,7-мм пулеметов «Lewis» в спаренных установках;

- 4×1 7,7-мм пулеметов «Lewis» в одиночных установках;

- 5×1 7,7-мм пулеметов «Vickers» в одиночных установках.

| Технические данные 622-мм торпеды Mark I | |

|---|---|

| Вес | 2585 кг |

| Длина наибольшая | 8,103 м |

| Вес боевого заряда | 337 кг ТНТ |

| Дальность действия (при скорости, уз.) |

13 700 м (35) 18 300 м (30) |

Торпедное вооружение

«Нельсон» и «Родней» стали последними линейными кораблями британского флота, оснащенными торпедным вооружением. Еще на стадии их проектирования высказывались сомнения в целесообразности подобного расточительства. У противников торпед имелось два весомых аргумента - во-первых, помещения для размещения подводных торпедных аппаратов и запасных торпед занимали в корпусе довольно большой объем, выделить который в условиях жестких ограничений по водоизмещению было далеко не так просто. Во вторых, сомнению подвергалась сама необходимость такого вида оружия на линкоре - весь опыт Первой мировой показывал ненужность подобного «украшения». Тем не менее, подводные торпедные аппараты сохранили свое место в списке вооружений новых линкоров - и не только в силу традиций (или, проще говоря, инертности мышления) - очень уж необычные торпеды для них были созданы Департаментом вооружений...

Во-первых, торпеда Mark I имела не стандартный для британского флота 533-мм калибр, а 622-мм (24,5 дюйма), за счет чего вес боевого заряда удалось увеличить почти в полтора раза и довести до 337 кг (против 234 кг у основной британской торпеды времен Первой мировой Mark VI). Но главная изюминка Mark I заключалась даже не в этом: в качестве окислителя в ней использовался чистый кислород, а не воздух как ранее - это в разы повысило дальность ее хода. В сравнении все с той же «стандартной» Mark II, проходившей на 35 уз. всего 7300 м, новая торпеда при той же скорости «доставала» на 13 700 м. Именно «дальнобойность» новой кислородной торпеды и стала главным козырем сторонников оснащения ими линкоров - ведь максимальная дальность Mark I составляла 18 300 м, или почти 10 миль - а это уже дистанция артиллерийского боя, и возможность «достать» противника торпедой, или хотя бы затруднить его маневрирование - достаточно весомый аргумент.

Создание кислородных торпед[9] проходило в обстановке строгой секретности. Именно поэтому установка (а затем и помещение, где она находилась) для снаряжения торпед кислородом получила довольно нейтральное название «Воздушный компрессор №1»[10].

Торпедные аппараты на «Нельсоне» и «Роднее» располагались в носовой части корпуса под небольшим углом к диаметральной плоскости. Поскольку угол встречи торпеды с набегающим потоком за счет этого получался небольшим, было решено отказаться от специальной направляющей, обычно использовавшейся в подводных аппаратах для предотвращения повреждения торпеды при выходе из аппарата.

Увы, при реализации интересной задумки с кислородными торпедами выяснилось, что новое оружие оказалось слишком «неудобным», более того, просто опасным для самого носителя. Снаряженные кислородом торпеды оказались очень огнеопасны, причем обычные средства пожаротушения при этом были попросту бессильны. Именно поэтому от использования «чудо оружия» отказались сперва на «вашингтонских» крейсерах (с их малозащищенными надводными торпедными аппаратами), а затем и на линкорах. Сами 622-мм торпеды «размодернизировали» для использования традиционной воздушной смеси, после чего их ходовые данные оказались довольно заурядными, сократившись более чем в два раза - так, на 35 уз. торпеда теперь могла пройти только 6400 м.

Приборы управления стрельбой

Системы управления огнем главного калибра на линейных кораблей типа Nelson включали в себя два командно-дальномерных поста (КДП) на носовой (главный) и кормовой (резервный) надстройках. Оба КДП оснащались 4,57-м дальномерами и визирами и были связаны с центральным артиллерийским постом (ЦАП) и башнями главного калибра посредством новейшей на тот момент передаточной (трансмиттерной) системы «асинхронного»[11] типа.

В центральном артиллерийском посту, расположенном под броневой палубой непосредственно за погребами боезапаса размещался «мозг» системы управления огнем - «Адмиралтейский планшет» Mark I, являвшийся дальнейшим развитием «столика Дрейера» Mark V установленного на линейном крейсере HMS Hood. Именно здесь «обсчитывались» все входящие данные о цели и параметрах движения своего корабля.

Кроме того, имелся резервный пост управления стрельбой во вращающемся бронированном куполе, расположенном поверх носовой боевой рубки, также соединенным системой передачи данных с ЦАП и башнями. В отличии от КДП резервный пост не имел своего дальномера - при его использовании дистанцию до цели в ЦАПе получали из башен, каждая из которых оснащалась 12,5-м дальномером.

Управление стрельбой противоминного калибра осуществлялось с помощью четырех КДП (каждый оснащен 3,65-м дальномером), расположенных «квадратом» - побортно от носовой и кормовой боевых рубок. Как и в случае с главным калибром, передача данных между четырьмя КДП, 152-мм башнями и ЦАП осуществлялась с помощью «асинхронной» системы.

Все КДП (как главного, так и противоминного калибров), а также резервный бронированный пост имели гидравлический силовой привод.

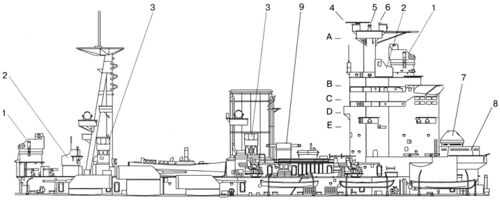

Цифрами обозначены: 1 - КДП главного калибра с 4,57-м дальномером; 2 - КДП противоминного калибра с 3,65-м дальномером; 3 - пост управления боевым 914-мм прожектором; 4 - 3,65-м зенитный дальномер; 5 - пост управления зенитным огнем; 6 - зенитный вычислительный пост; 7 - вращающийся бронированный пост управления огнем ГК; 8 - боевая рубка; 9 - пост управления торпедной стрельбой.

Уровни надстройки: A - Платформа управления зенитным огнем (зенитная платформа); B - платформа постов управления огнем; C - адмиральский мостик; D - компасная платформа (капитанский мостик); E - платформа прожекторов.

Комплекс приборов управления зенитным огнем размещался особняком - на специальной платформе на топе фок-мачты. По бокам этой платформы размещались два поста управления зенитным огнем. Кроме того, на платформе находились 3,65-м зенитный дальномер и прибор целеуказания 120-мм орудий «Evershed». Управление зенитным огнем осуществлялось из небольшой рубки, расположенной ниже, на платформе управления огнем, там же находился зенитный вычислительный пост.

Посты управления торпедной стрельбой с двумя 4,57-м дальномерами находились побортно от дымовой трубы, а торпедные визиры - по бокам платформы адмиральского мостика.

Помимо перечисленных, на платформах носовой надстройки имелся еще ряд приборов, косвенно связанных с системами управления огнем:

- два 2,74-м тактических дальномера на платформе постов управления огнем;

- четыре прибора целеуказания «Evershed»» наведения 914-мм боевых прожекторов: два на платформе постов управления огнем и два - на платформе капитанского мостика.

- два прибора целеуказания «Evershed» при стрельбе осветительными снарядами - на платформе командирского мостика.

- шесть визиров - два на компасной платформе, два на платформе командирского мостика и два на платформе адмиральского мостика.

Модернизации

Примечания

- ↑ Три орудия имели короткие зарядные каморы того же объема, длину нарезной части (ранней нарезки) - 15 047 мм.

- ↑ Шеллит, «Shellite» представляет собой смесь пикриновой кислоты и динитрофенола или гексанитродифениламина в соотношении 70/30 - 60/40. Шеллит был менее чувствителен к ударам чем лиддит, а также имел преимущество низкой точки плавления, что позволяло легко его плавить и заливать в снаряды во время производства.

- ↑ TNT - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.

- ↑ Оригинальный фугасный снаряд HE Mark I имел взрыватель в носовой части корпуса снаряда, под баллистическим колпачком. Однако, из-за неудачной компоновки многие снаряды не взрывались. Снаряды были сняты с вооружения в 1943 году после того, как бомбардировка HMS Rodney в Оране во время высадки в Северной Африке выявила эти проблемы. Более поздний фугасный снаряд имел улучшенную твердотельную форму без обтекателя и с новым ударным взрывателем в головной части. Новый снаряд не изменил обозначение.

- ↑ CPBC - Common Pointed Ballistic Cap - баллистический обтекатель общего типа. Британское обозначение для снарядов с баллистическим обтекателем снарядов калибра 6 дюймов (15,2 см) и более, предназначенных для пробития с брони средней толщины. После 1946 года обозначение было изменено на SAPBC - Semi-Armor Piercing Ballistic Cap - полубронебойный баллистический обтекатель.

- ↑ TNT - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.

- ↑ Исследования новых кордитных порохов (кордиты «RDB»), не использующих в процессе производства ацетон, продолжались в направлении добавления стабилизаторов, что в итоге привело к созданию широко используемого во Второй Мировой войне пороха. В Великобритании этот тип был известен как кордит «SC» («Solventless Cordite»). Кордит «SC» производился в различных формах и размерах, поэтому конкретная геометрия пороха обозначалась с помощью букв или цифр, или и того, и другого, после «SC». Например, последующие цифры означали стержнеобразный шнур, причем цифра означала диаметр в тысячных долях дюйма. «SC150» означает - кордитный шнур диаметром чуть более 3,81 мм.

- ↑ Из-за ограничения водоизмещения пришлось пойти на нарушение рекомендаций Комиссии по ПВО на боевых кораблях, согласно которым цель в любой точке горизонта должна обстреливаться минимум четырьмя орудиями, в то время как на «Нельсоне» и «Роднее» этот минимум снижался до трех, а для некоторых секторов - даже двух орудий (носовые сектора).

- ↑ Параллельно с 24,5-дюймовой была создана и ее уменьшенная версия для стандартных 21-дюймовых торпедных аппаратов - Mark VII. Эти торпеды предназначались для новых «вашингтонских» крейсеров с 203-мм артиллерией.

- ↑ Несмотря на секретность, побывавшие на новых линкорах японцы легко поняли истинное назначение «Воздушного компрессора» и довольно скоро приступили к созданию собственных кислородных торпед.

- ↑ Система передачи данных «асинхронного» типа пришла на смену системе, известной как «шаг за шагом». Достоинство новой системы заключалось в том, что данные целеуказания можно было одновременно передавать на большее число постов (в системе «шаг за шагом» их число было ограничено), переключение управления с одного поста на другой проходило быстрее и не требовало предварительных настроек. Новая система требовала гораздо меньше времени для приведения в действие, а в случае временного обесточивания могла использоваться сразу после возобновления питания - в то время как системе «шаг за шагом» в подобной ситуации требовалась новая настройка. К недостаткам новой системы можно было отнести дороговизну, а также сложность и меньшую эксплуатационную надежность. Эксплуатация показала, что на высоких скоростях новая система менее точна, чем «шаг за шагом».