Легкие крейсера типа Principe Alfonso

| Версия 18:43, 18 ноября 2020 | Версия 16:07, 4 августа 2021 | |||

| Строка 377: | Строка 377: | |||

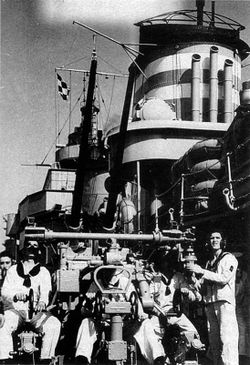

| [[Файл:PrAlf Pic 39.jpg|250px|thumbnail|right|Спаренная 37-мм зенитка ''С/30'' на крейсере ''Miguel de Cervantes''.]] | [[Файл:PrAlf Pic 39.jpg|250px|thumbnail|right|Спаренная 37-мм зенитка ''С/30'' на крейсере ''Miguel de Cervantes''.]] | |||

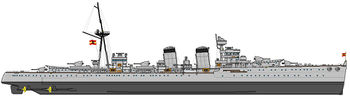

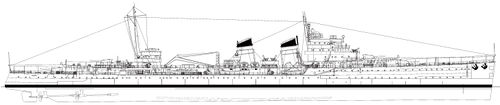

| [[Файл:PrAlf Pic 35.jpg|250px|thumbnail|right|Легкий крейсер ''Almirante Cervera'' после модернизации, 1940-е гг.]] | [[Файл:PrAlf Pic 35.jpg|250px|thumbnail|right|Легкий крейсер ''Almirante Cervera'' после модернизации, 1940-е гг.]] | |||

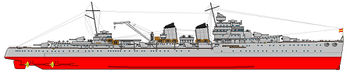

| ? | [[Файл:PrAlf Pic 36.jpg|250px|thumbnail|right| | + | [[Файл:PrAlf Pic 36.jpg|250px|thumbnail|right|Легкие крейсера ''Galicia'' и ''Miguel de Cervantes'' во время прохождения модернизации, 24 апреля 1942 г.]] | |

| После модернизации у крейсеров стало разниться вооружение, сменились марки и появились бортовые номера, которые стали наноситься на борт белой краской в районе носовых орудий. [[Navy:Almirante Cervera (1925)|''Almirante Cervera'']] получил бортовой номер ''10'' (позже ''C12'') и одну белую марку, [[Navy:Miguel de Cervantes (1928)|''Miguel de Cervantes'']] - бортовой номер ''20'' и две белых марки, а [[Navy:Principe Alfonso (1925)|''Galicia'']], как к тому времени стал называться [[Navy:Principe Alfonso (1925)|''Principe Alfonso'']], - бортовой номер ''30'' (позже ''C11'') и три белых марки. Все марки наносились на кормовую трубу. Надо заметить, что номера и марки не всегда носились одновременно, и какое-то время в послевоенный период крейсера типа ''Principe Alfonso'' обходились без каких либо идентификационных обозначений вообще. | После модернизации у крейсеров стало разниться вооружение, сменились марки и появились бортовые номера, которые стали наноситься на борт белой краской в районе носовых орудий. [[Navy:Almirante Cervera (1925)|''Almirante Cervera'']] получил бортовой номер ''10'' (позже ''C12'') и одну белую марку, [[Navy:Miguel de Cervantes (1928)|''Miguel de Cervantes'']] - бортовой номер ''20'' и две белых марки, а [[Navy:Principe Alfonso (1925)|''Galicia'']], как к тому времени стал называться [[Navy:Principe Alfonso (1925)|''Principe Alfonso'']], - бортовой номер ''30'' (позже ''C11'') и три белых марки. Все марки наносились на кормовую трубу. Надо заметить, что номера и марки не всегда носились одновременно, и какое-то время в послевоенный период крейсера типа ''Principe Alfonso'' обходились без каких либо идентификационных обозначений вообще. | |||

Версия 16:07, 4 августа 2021

типа Principe Alfonso

| 3 ед. Заказано |

| 3 ед. Построено |

| 1922-1930 гг. Годы постройки |

| 1927-1970 гг. Годы службы |

| SECN, Ферроль Место строительства |

| 7976 / 9237 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 176,63 / 16,61 / 4,78-5,53 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 4 ТЗА Brown-Parsons 8 ПК Yarrow 80 000 л.с. Энергетическая установка |

| 33 узл. Скорость хода |

| 5000 (12) миль Дальность плавания |

| 564-566 чел. Общая численность |

| 26-28 чел. Офицеры |

| 538 чел. Матросы |

| 75 / мм. Пояс/борт |

| 25 мм. Палуба |

| / 25 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 16 / 12,5 / / мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 100 мм. Боевая рубка |

Артиллерия главного калибра

- 3×2 и 2×1 − 152-мм/50 орудий Vickers-Carraca.

Зенитная артиллерия

Минно-торпедное вооружение

- 4×3 − 533-мм торпедных аппарата.

Содержание

История создания

Предпосылки к созданию

Сокрушительное поражение в испано-американской войне 1898 г. почти на десятилетие остановило развитие испанского флота. Лишь с приходом к власти консервативного правительства во главе с Антонио Мауро дальнейшее развитие военно-морских сил было поставлено на твердую организационную основу с опорой на опыт британского кораблестроения и на британскую техническую помощь. Первым шагом в этом направлении стал закон, представленный на рассмотрение морским министром адмиралом Хосе Феррандисом и одобренный кортесами (парламентом) 7 января 1908 г. Согласно нему, в последующий семилетний срок на выделенные 200 млн. песет были заложены три линкора-дредноута с 305-мм артиллерией (тип España), три эскадренных миноносца (типа Bustamante), 24 номерных миноносца и четыре канонерских лодки (тип Recalde). Параллельно шло развитие современной кораблестроительной базы, основой которой стало детище Мауро - «Испанское общество военно-морского строительства» (Sociedad Espanola de Construction Naval - SECN), созданное при участии британских компаний Vickers и John Brown и, фактически, ставшее их испанским филиалом. В силу этого проектирование и строительство новых типов боевых кораблей в Испании осуществлялось при активном содействии британцев, по британских образцам и с активным при влечением британских производителей в качестве субподрядчиков. Хотя реализация программы 1907 г. растянулась до начала двадцатых годов, она, тем не менее, была практически полностью выполнена, что позволило создать ядро обновленного испанского флота.

25 октября 1913 г. на рассмотрение в кортесы был представлен закон нового морского министра Амалио Химене, предусматривавший постройку трех сверхдредноутов с 343-мм артиллерией, двух 5000-тонных легких крейсеров, девяти эсминцев и трех подводных лодок. Реализация данной кораблестроительной программы была сочтена невозможной в полном объеме - 30 июля 1914 г. парламент одобрил заказ лишь одного крейсера скаута (Reina Victoria Eugenia), конструктивно являвшегося повторением британских крейсеров типа Birmingham, трех эсминцев и трех подводных лодок (типа A) в дополнение к закону Феррандиса. Ввиду сокращения британских поставок после начала Первой мировой войны их строительство шло очень медленно - так, Reina Victoria Eugenia вошла в строй только в январе 1923 г.

Предшественники

17 февраля 1915 г. кортесы утвердили новую кораблестроительную программу, предложенную морским министром в правительстве Эдуарда Дато вице-адмиралом Аугусто Миранда. Согласно закону Миранды, в шестилетний срок выделялись ассигнования на постройку четырех быстроходных легких крейсеров стоимостью по 15 млн. песет каждый, шести эсминцев (тип Alsedo), 28 подводных лодок (типа B и типа C), трех канонерских лодок (типа Antonio Cánovas del Castillo) и нескольких более мелких единиц.

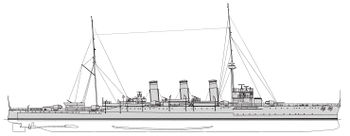

Строительство крейсеров предполагалось осуществлять на заводе общества SECN в Ферроле двумя группами по две единицы. Тем самым обеспечивалась равномерная загрузка судостроительных мощностей. В качестве прототипа был выбран британский легкий крейсер типа Caledon, в конструкцию которого внесли изменения, учитывавшие как опыт идущей войны, так и испанскую специфику. В частности, корабли получили по 12 котлов Yarrow, половина из которых имела нефтяное отопление, половина - угольное, а также усиленное артиллерийское вооружение из шести 152-мм орудий с «треугольным» расположением в носовой и кормовой группах. Строительство первых двух крейсеров, получивших наименования Mendez Nunez и Blas de Lezo, велось в соответствии с контрактом от 24 февраля 1916 г. Они были заложены в 1917 г. и вошли в строй в 1924-1925 гг.

Окончание Первой мировой войны привело к переосмыслению испанской морской политики и кораблестроительных планов. Еще не спущенные на воду крейсера типа Mendez Nunez сочли если не устаревшими, то близкими к этому. Прежде всего, отмечалось, что их 29-узловая скорость будет значительно уступать скоростям будущих послевоенных крейсеров; они сохраняют угольное отопление котлов, от которого отказываются ведущие морские державы; артиллерия из шести 152-мм орудий является слабой, а ограниченное водоизмещение не оставляет возможностей для установки зенитного вооружения - имевшиеся четыре 47-мм пушки в этом качестве считались совершенно недостаточными; специалисты, ссылаясь на британский опыт, считали необходимым использование в будущем 102-мм или 114-мм зениток.

В итоге, по предложению нового морского министра Мануэля де Флореса и Каррио, во второй половине 1919 г. постройку второй пары крейсеров решили отложить, переработав проект с учетом опыта прошедшей войны.

Проектирование

Проектирование велось при активном участии британской фирмы Armstrong под руководством видного инженера кораблестроителя Филипа Уоттса (1846-1926). За прототип был взят новейший британский крейсер типа E, проект которого утвердили в мае 1918 г.; в том же году состоялась закладка двух единиц - HMS Emerald и HMS Enterprise. Эти крейсера стали логическим завершением линии типа быстроходного эскадренного разведчика, берущего свое начало в проекте кораблей типа Arethusa. При их проектировании, в отступление от обычной практики британского кораблестроения, основной упор был сделан на достижение 30-узловой скорости, в ущерб таким важным характеристикам, как вооружение и дальность плавания. В целом тип E представлял удлиненную версию крейсера типа D, в которой большинство дополнительного внутреннего пространства корпуса было поглощено силовой установкой, чью мощность для получения столь высокой скорости пришлось увеличить в два раза - с 40 000 до 80 000 л.с. Для этого была использована удвоенная силовая установка лидеров типа Shakespeare и, как следствие, четырехвальная схема. Эшелонное расположение силовой установки придавало кораблям своеобразный внешний вид: три дымовые трубы отстояли друг от друга на разное расстояние и имели разную ширину. Для повышения мореходности конструкторы пошли на дальнейшее увеличение высоты надводного борта, 76-мм бронепояс прикрывал несколько большую площадь борта, но в остальном защита и конструкция корпуса практически не изменились. Единственным усовершенствованием в области вооружения стало увеличение числа 152-мм орудий с шести до семи (HMS Enterprise в ходе достройки получил вместо двух открытых носовых установок полностью закрытую двухорудийную башню).

В результате дальнейшего усовершенствования данного проекта, к 1921 году Уоттсом был создан проект испанского крейсера F. Его корпус и силовая установка практически полностью повторяли британский прототип, но расположение механизмов было не эшелонным, а линейным, что позволило придать кораблям более гармоничный силуэт с двумя широкими дымовыми трубами, сгруппированными в средней части. При этом турбины и котлы были унифицированы с проектировавшимися одновременно с крейсерами эскадренными миноносцами типа Churucca, которые, в свою очередь, создавались на основе британских лидеров типа Scott, чьи силовые установки были несколько мощнее, чем у типа Shakespeare. Таким образом, и крейсера типа F немного превосходили по мощности (проектная - 83 000 л.с.) своих британских предшественников типа E, оказавшись и слегка быстроходнее последних. Бронирование практически не изменилось: 76-мм главный пояс занимал около 40 % длины корпуса, прикрывая лишь машинно котельные отделения, в оконечностях толщина пояса уменьшалась. Заметному улучшению подверглось вооружение. Артиллерия главного калибра состояла из восьми 152-мм орудий системы Vickers и размещалась в пяти установках, расположенных в диаметральной плоскости. При этом две концевые установки были одноорудийными, а остальные три (обе возвышенные и средняя) - спаренными. Таким образом, в бортовом залпе могли участвовать все орудия. Мощная артиллерия дополнялась весьма разветвленной и совершенной для своего времени системой управления огнем, включавшей главный командно-дальномерный пост и два дополнительных поста. Зенитное вооружение также было усилено и включало четыре 102-мм орудия, торпедное осталось неизменным: четыре 533-мм трехтрубных аппарата, унифицированных с эсминцами типа Churucca.

На тот момент корабли типа F по праву могли считаться самыми совершенными крейсерами своего класса в мире. Платой за высокую огневую мощь и 33-узловую скорость стало резкое увеличение размеров: нормальное проектное водоизмещение кораблей достигло 7975 т (по сравнению с 5600 т у Reina Victoria Eugenia и 4800 т у Mendez Nunez), а длина превысила 176,5 м (у предыдущих испанских крейсеров - 140,8 м).

Срок действия закона Миранды истекал 31 декабря 1921 г., когда флот потратил лишь примерно половину выделенной суммы. Принимая во внимание трудности кораблестроения в условиях Первой мировой войны, чтобы продлить предоставленные флоту кредиты, новый морской министр Хосе Гомес Асебо маркиз де Кортина внес в парламент проект новой кораблестроительной программы, предусматривающей перезаказ по новым проектам двух быстроходных крейсеров[1] и трех эсминцев (типа Churucca), запланированных к постройке еще законом Миранды, а также заказ шести подводных лодок (типа C). Общие расходы на флот по «продленному» закону должны были составить 450 млн., а на его реализацию отводилось еще шесть лет. Закон Кортины был одобрен кортесами 11 января 1922 г. и утвержден королем в виде декрета № 56 от 22 февраля 1922 г. Помимо кораблей испанской постройки, для действий против мятежных рифов в Испанском Марокко в 1921-1922 гг. в Великобритании и Франции были приобретены 11 патрульных кораблей и 27 десантных барж, а также переоборудован в гидро-авиатранспорт Dédalo бывший пароход.

Строительство двух крейсеров типа F было санкционировано Королевским декретом от 11 июля 1922 г. Спустя три дня с заводом общества SECN в Ферроле был заключен контракт на «два быстроходных крейсера в продолжение 2-й военно-морской программы». Важно отметить, что практически все оснащение крейсеров, включая вооружение, котлы, главные и вспомогательные механизмы, должно было изготавливаться на отечественных предприятиях.

Корабли получили наименование Principe Alfonso (в честь наследника престола, принца Альфонсо Астурийского, сына короля Альфонсо XIII) и Almirante Cervera (в честь адмирала Паскуаля Сервера-и-Топете, командующего испанской эскадрой в сражении при Сантьяго во время испано-американской войны 1898 г.). О необходимости присвоить новому крейсеру имя адмирала Серверы писалось в газетах и заявлялось с трибун. Даже высокопоставленные лица в США прямо заявили, что не понимают, почему в Испании не почтут имя адмирала. Кампания достигла своего пика в год двадцатилетия битвы у Сантьяго, так что выход королевского декрета о наименовании второго крейсера лишь подвел черту.

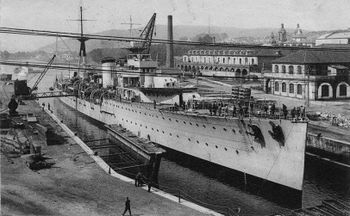

Постройка

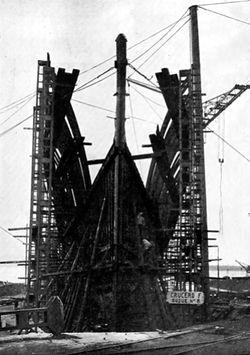

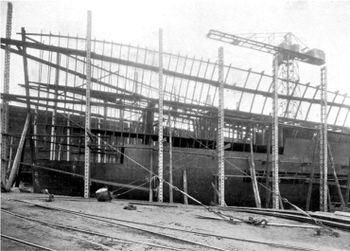

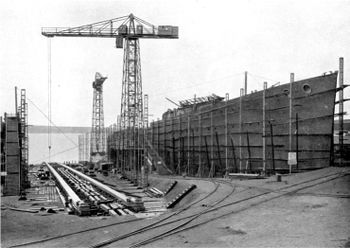

Закладка головного Principe Alfonso состоялась 24 ноября 1922 г., на стапеле, где ранее строился крейсер Blas de Lezo, а 14 апреля 1923 г. началось формирование корпуса Almirante Cervera на месте постройки Mendez Nunez. Поначалу работы продвигались быстро. Согласно отчету дирекции верфи перед акционерами, к концу 1922 г. на стапеле были установлены почти все шпангоуты, сформирована палуба платформы и несколько поперечных переборок, часть двойного дна и наружной обшивки.

В аналогичном отчете за следующий год сообщалось:

| |

Быстроходный крейсер «Принсипе Альфонсо» - корпус почти закончен по металлической части, включая установку вертикальной бортовой брони. С максимальной активностью ведутся работы по подготовке к спуску корабля.

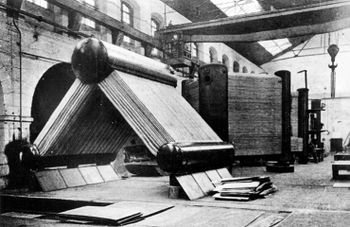

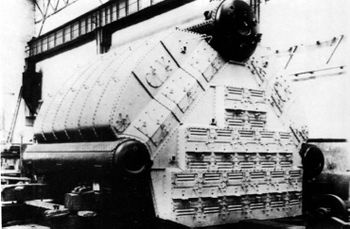

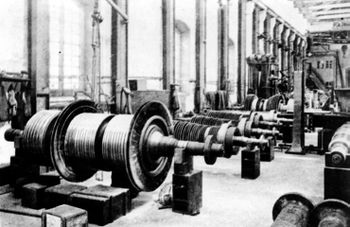

Ведется монтаж главных механизмов, гребные валы находятся в цеху, причем половина из них уже проточена. Из роторов [турбин] низкого давления на два уже установлены лопатки, на два других установлены диски, все роторы высокого давления проточены и готовы к монтажу лопаток... Конденсаторы собраны, установлены и соединены с трубопроводами. Изготовление восьми котлов идет с опережением графика, первый из них уже прошел гидравлические испытания давлением. Заказано вспомогательное оборудование, и часть его уже получена. Почти все элементы вооружения, включая всю артиллерию, находятся в процессе производства. |

|

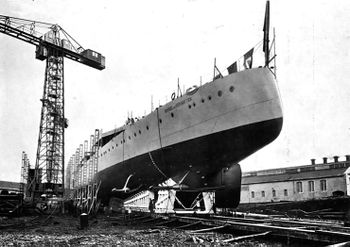

Оба крейсера были спущены на воду в течение 1925 г. (Principe Alfonso - 23 января, Almirante Cervera - 16 октября, роль крестной матери для обоих сыграла актриса Андреа Ларредондо, жена генерал-капитана Феррольского округа Эмилиано Энрикеса, выступившего на церемонии от имени короля) и вошли в состав флота в 1927-1928 гг. К тому времени на стапеле в Ферроле уже формировался корпус третьего однотипного корабля.

Здесь надо пояснить, что еще в середине XIX века испанский Главный Морской штаб пришел к выводу, что флот почти всегда оказывается разделенным на три части: северную эскадру, сосредоточенную в Астурии и Галисии, юго-западную и средиземноморскую, причем взаимодействию двух последних эскадр регулярно препятствовал блокировавший Гибралтарский пролив британский флот. Исходя из этого, с началом броненосной эпохи испанцы формируют три военно-морских округа с центрами в Ферроле, Кадисе и Картахене и развивают расположенные в этих базах адмиралтейства, а все корабли основных классов начинают строиться сериями, кратными трем. Так вышло и в этом случае.

План постройки третьего крейсера типа F, а также еще трех эсминцев типа Churucca и четырех подводных лодок типа C (правда, заказ на последние вскоре был аннулирован), был внесен на рассмотрение очередным морским министром вице-адмиралом Онорио Корнехо Карвахалем, принят кортесами 31 марта 1926 г. и утвержден Королевским декретом от 4 июля 1926 г.

В мартовском выпуске 1926 г. ведущего испанского военно морского журнала «Ревиста Хенераль де Марина» опубликовали открытое письмо вице-адмирала Рамона Эстрады к руководству флота, где среди прочего говорилось:

| |

До сих пор не было боевого корабля с именем Сервантеса... Необходимо увековечить это имя, принесшее честь и славу военно-морскому флоту. | |

Предлагалось назвать этим именем любой из строившихся или планирующихся кораблей, тем более что в иностранных флотах имелись прецеденты в лице, например, Dante Alighieri или Victor Hugo. Мигель Сервантес, помимо того, что был великим писателем, автором всемирно известного романа «Дон Кихот», отдал военно-морскому флоту 22 года своей жизни, солдатом морской пехоты участвовав в битве при Лепанто и других морских сражениях. Так что предложение Эстрады приняли с единодушным согласием, и это имя получил крейсер, заказанный с эсминцами типа Churucca, на чью постройку уже выделили 110,38 млн. песет.

Довольно быстрый процесс принятия закона о строительстве крейсера объяснялся необходимостью избежать паралича в работе арсеналов. Уже 4 июля представитель SECN и морской министр подписали контракт, в котором говорилось:

| |

...в Ферроле строится крейсер по типу «Принсипе Альфонсо» и «Альмиранте Сервера» со всем снаряжением и припасами, за исключением боезапаса и торпед за максимальную стоимость 61 млн. песет. Все спецификации по определению статей нагрузки и оснащения корабля будут приведены в соответствие со стандартами, установленными в Морском министерстве. Все изменения и улучшения первоначального проекта могут быть внесены в любой момент, особенно те, что касаются усиления защиты артиллерии. Строительство будет проходить в течение четырех лет. | |

Пункт относительно изменений внесли для учета опыта эксплуатации двух головных крейсеров. Действительно, Miguel de Cervantes имел многочисленные отличия.

27 августа того же года, после проведения необходимых заготовительных работ, на стапеле заложили первые секции киля. 21 апреля 1927 г. состоялась установка форштевня, а 19 мая 1928 г. корпус проверили на готовность к спуску.

Сам спуск, широко освещавшийся в испанской печати того времени, прошел в ходе пышной церемонии 28 мая 1928 г. Для участия в традиционном крещении из Мадрида прибыла инфанта Изабель (тетя короля), а в числе сопровождавших были морской министр адмирал Корнехо Карвахаль и военно-морской адъютант короля капитан 1 ранга Мигель де Миер. Всего через десять лет де Миер - к тому времени уже вице-адмирал и командир Дивизии крейсеров - погибнет на борту Miguel de Cervantes, служившего тогда его флагманом.

14 февраля 1930 г. флот в лице генерал-капитана Феррольского округа Эмилиано Энрикеса, подписал приемный акт, и в ходе торжественной церемонии на крейсере спустили вымпел строительной кампании и подняли красно-желтый флаг, который уже в скором времени сменил республиканский триколор. По еще одному странному стечению обстоятельств, в должность командира вступил капитан 1 ранга Хулио Суансес Карпенья, сменив на этой должности другого Суансеса - морского инженера Хуана Антонио (в будущем директор завода и создатель Национального института промышленности). В ходе торжественной речи Х.А. Суансес отметил, что строительство прошло без малейших инцидентов, а испытания превзошли самые оптимистичные прогнозы. Следует отметить, что завод не сумел уложиться в контрактную сумму, и если первые два крейсера обошлись казне по 8 тыс. песет за тонну, то стоимость корпуса Miguel de Cervantes превысила 64 млн.

| Корабль | Герб | Строитель | Заводской № | Заказан | Заложен | Спущен на воду | Вошел в строй | Исключен из списков |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Principe Alfonso c 17.04.1931 - Libertad с 27.03.1939 - Galicia |

|

SECN, Ферроль | 8 | 14.07.1922 | 24.11.1922 | 23.01.1925 | 20.09.1927 | 9.01.1970 |

| Almirante Cervera | SECN, Ферроль | 9 | 14.07.1922 | 14.04.1923 | 16.10.1925 | 15.09.1928 | 31.08.1965 | |

| Miguel de Cervantes | SECN, Ферроль | 11 | 4.07.1926 | 27.08.1926 | 28.05.1928 | 14.02.1930 | 1.07.1964 |

Описание конструкции

| Тактико-технические характеристики легких крейсеров типа Principe Alfonso | |

|---|---|

| Водоизмещение: стандартное нормальное полное |

7475 т 7976 т 9237 т |

| Размерения: длина наибольшая длина по ватерлинии длина между перпендикулярами ширина наибольшая ширина по чертежу осадка при стандартном/нормальном водоизмещении осадка носом осадка в середине осадка кормой высота корпуса |

176,630 м 175,180 м 166,113 м 16,610 м 16,460 м 3,819/4,610 м 4,780/5,530 м 5,742/5,070 м 9,300 м |

| Силовая установка Мощность Скорость Запас топлива (мазут) Дальность плавания |

4 ТЗА Brown-Parsons, 8 ПК Yarrow 80 000 л.с. 33 уз 1676 т (Miguel de Cervantes - 1916 т) 5000 (12) или 1200 (33) миль (Miguel de Cervantes - 7000 (15) или 1320 (33) миль) |

| Бронирование | пояс - 75 мм (оконечности 50-37,5 мм), палуба - 25 мм, боевая рубка - 100 мм, щиты орудий - 12,5-16 мм |

| Вооружение | 3×2 и 2×1 − 152-мм/50 орудий Vickers-Carraca 4×1 − 102-мм/45 зенитных орудия Vickers Mk.L 2×1 − 47-мм/50 пушки Vickers Mk.IV 4×3 − 533-мм торпедных аппарата |

| Экипаж | 564-566 человек |

Корпус и надстройки

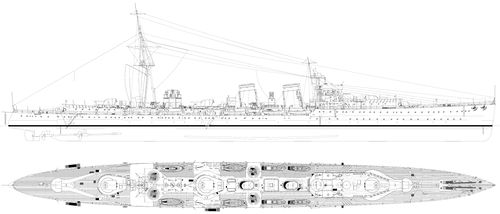

Испанские крейсера типа F отличались от своих британских предшественников типа E, в первую очередь, количеством и расположением орудий главного калибра, а также компоновкой машинно-котельных отделений, приведшей к отказу от третьей дымовой трубы.

Корпус в целом сохранил прежнюю конструкцию, но был примерно на два метра длиннее. Основными внешними отличиями стали более протяженный полубак и отсутствие характерного для британских крейсеров скулового излома (prominent knuckle). Надо отметить, что HMS Emerald и HMS Enterprise обладали на тот момент самой большой среди всех британских крейсеров высотой надводного борта в носу, и эту особенность унаследовали их испанские «потомки», однако подъем палубы полубака к форштевню у них стал более плавным. Значительный развал носовых шпангоутов обеспечил хорошую всхожесть на волну, и в целом испанские крейсера зарекомендовали себя вполне мореходными кораблями. Изменение компоновки машинно-котельных отделений позволило сделать носовую надстройку длиннее и сдвинуть ходовой мостик еще дальше в корму, где он практически не подвергался забрызгиванию даже в самую свежую погоду.

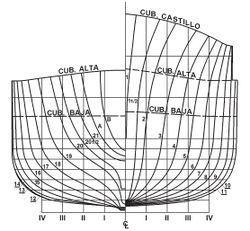

Корпус из сименсовской стали имел двойное дно почти по всей длине. Поперечный набор состоял из 287 шпангоутов, нумеровавшихся от носа в корму. Величина шпации составляла 2 фута (609 мм). Любопытной особенностью крейсеров типа F было то, что нулевой шпангоут у них находился не на носовом перпендикуляре, а отстоял от него на две шпации; соответственно, два носовых шпангоута имели отрицательные номера. Набор и обшивка выполнялись клепаными.

Корабли имели две сплошные палубы - верхнюю и нижнюю, а также платформу и палубу полубака, переходящую в шлюпочную палубу над протяженной надстройкой. Верхняя палуба и палуба полубака имели деревянный настил. На отсеки корпус делился тринадцатью главными водонепроницаемыми переборками, располагавшимися на шп.12, 22, 48, 68, 102, 115, 128, 141, 154, 164, 188, 212 и 254 и доходившими до верхней палубы, а в носу - до палубы полубака (кроме одного). Еще несколько водонепроницаемых или нефтенепроницаемых переборок доходили только до нижней палубы или платформы или же располагались между двумя смежными палубами. Кроме того, имелись продольные переборки, поднимавшиеся до нижней палубы. В средней части корабля (от 90-го до 212-го шпангоута) они проходили вдоль борта на небольшом расстоянии от него, а в оконечностях (от 48-го до 102-го и от 212-го до 246/248-го шпангоутов) устанавливались в центре, параллельно диаметральной плоскости.

Форштевень - прямой, наклонный. На переходе к килю имелось скругление, но благодаря установленной на нем наделке переход получился резким.

Корма - крейсерская, с протяженным подзором и заваленным ахтерштевнем. Для уменьшения размахов бортовой качки имелись скуловые кили длиной около 54,5 м.

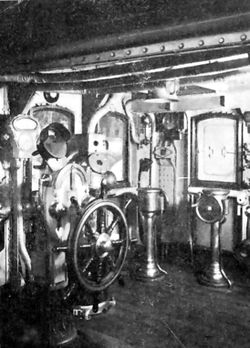

В отличие от англичан, в годы Первой мировой войны отказавшихся на своих крейсерах от боевых рубок и снимавших их даже с тех кораблей, на которых они изначально имелись, испанцы сохранили этот элемент конструкции. Боевая рубка на крейсерах типа F гордо возвышалась на первом уровне носовой надстройки, перед мостиком, чтобы ничто не ограничивало обзор из нее в бою. Впрочем, вскоре и испанские моряки убедились в бесполезности этого анахронизма. Во время Гражданской войны командиры предпочитали управлять кораблем с верхнего мостика, а не из тесной рубки, поэтому в ходе после военной модернизации с двух крейсеров она была демонтирована, сохранившись только на Almirante Cervera.

Крейсера имели две мачты, причем фок-мачта была короткой, а треногая грот-мачта со стеньгой - высокой. Во время Гражданской войны с Miguel de Cervantes сняли стеньгу, а на Almirante Cervera массивную грот-мачту заменили легкой однодревковой. В послевоенные годы легкие грот-мачты появились и на двух других кораблях.

Бронирование

Схема бронирования крейсеров типа F практически в неизменном виде повторяла примененную на предшественниках типа E и берущую свое начало еще от легких крейсеров типа Arethusa, спроектированных в далеком 1912 году. Вертикальная броня изготавливалась из стали высокого сопротивления марки НТ, что позволяло использовать ее в качестве конструктивного элемента корпуса.

Броневой пояс по ватерлинии про стирался почти по всей длине корпуса, за исключением небольшого участка в корме, причем положение его нижней кромки оставалось неизменным. На всем протяжении пояс был двухслойным и выполнялся из горизонтально расположенных плит. При проектной нагрузке нижняя кромка пояса уходила под воду примерно на 0,75 м. Максимальную толщину и высоту он имел в районе машинно-котельных отделений - примерно между 97-м и 217-м шпангоутами. Здесь он состоял из трех рядов плит - наружные имели толщину 50 мм (2 дюйма)[2] и крепились поверх внутренних толщиной 25 мм (1 дюйм) - и доходил по высоте до верхней палубы.

В носу пояс состоял из двух рядов плит, причем его верхняя кромка находилась примерно посередине расстояния между верхней и нижней палубами. Толщина и внешнего, и внутреннего слоев постепенно уменьшалась по мере приближения к форштевню: внешнего - сначала до 37,5 мм (1½ дюйма), затем - до 25 мм; внутреннего - сначала до 19 мм (¾ дюйма), затем - до 16 мм (5/8 дюйма) и, наконец, - до 12,5 мм (½ дюйма). Таким образом, минимальная толщина вертикального бронирования в носу составляла 37,5 мм.

В корме сначала также имелось два ряда плит, при этом толщина внешнего слоя была постоянной - 37,5 мм, а внутреннего - уменьшалась с 22 до 12,5 мм. Две крайних верхних плиты на Principe Alfonso и Almirante Cervera имели меньшую высоту, образуя «ступеньку» на уровне 235-го шпангоута; у Miguel de Cervantes срезалась только одна плита, соответственно, «ступенька» находилась на 251-м шпангоуте. На уровне 254-го шпангоута находилась еще одна «ступенька» - далее верхнего ряда плит не имелось вплоть до завершения пояса на 261-м шпангоуте. Со стороны кормы машинное отделение и погреба прикрывались 25-мм траверсом для уменьшения риска поражения огнем преследующих неприятельских крейсеров.

Горизонтальная защита была представлена 25-мм бронепалубой из стали марки НТ, примыкавшей к верхним кромкам броневого пояса, а также наклонной бронепалубой со скосами той же толщины, прикрывавшей отделение рулевой машины в корме. Для противостояния снарядам орудий крейсерского калибра это представлялось вполне достаточным, однако против авиабомб, сброшенных с большой высоты, 25-мм бронепалуба являлась чисто символической защитой. Самую надежную защиту на корабле имела боевая рубка, прикрытая 100-мм броней (два слоя по 50 мм), а также идущая от нее вниз коммуникационная труба такой же толщины. Зато бронирование артиллерии оказалось весьма скромным: орудия главного калибра имели щиты толщиной всего от 16 (лоб) до 12,5 мм, а зенитные пушки и вовсе стояли открыто. Башенка командно дальномерного поста защищалась 9,5-мм броней. Остается невыясненным вопрос, сохранилась ли на испанских кораблях дополнительная «коробчатая» защита погребов, имевшаяся на британском прототипе - в испанской литературе и на чертежах насчет этого нет никаких указаний.

Вооружение

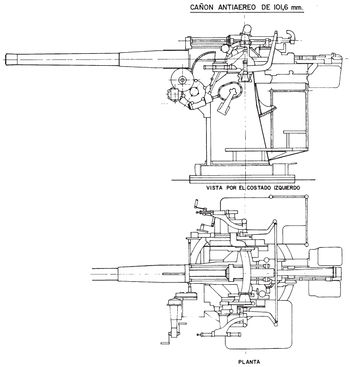

| Характеристики артиллерии легких крейсера типа Principe Alfonso | ||

|---|---|---|

| 152-мм/50 Vickers-Carraca | 102-мм/45 Vickers Mk.L | |

| Калибр, мм/длина ствола, клб Вес орудия с затвором, кг Длина орудия, мм Длина ствола, мм Скорострельность, выстр./мин Вес снаряда, кг Вес метательного заряда, кг Начальная скорость снаряда, м/с Дальность стрельбы, м Досягаемость по высоте, м |

152,4/50 8740 7867 7620 5-7 45,4 13,6 914 21 500 - |

101,6/45 2295 4770 4572 10-15 14 3,85 825 13 400 7850 |

Артиллерия главного калибра

В качестве главного калибра все испанские легкие крейсера, начиная с Reina Victoria Eugenia, использовали 152-мм орудия системы Vickers с длиной ствола 50 клб. Они производились по лицензии в принадлежавшей концерну SECN «Артиллерийской мастерской Карраки» в Сан-Фернандо-де-Кадис, отчего в испанских документах обозначались как системы Vickers-Carraca. По своим характеристикам они были подобны британским орудиям Mk.XII, которыми вооружались крейсера типа Birmingham, типа Arethusa, типа C, типа D и типа E.

Орудие имело скрепленную конструкцию, включавшую сужавшуюся к дульной части основную трубу (трубу «А»), три скрепляющих трубы (трубы «В1», «В2» и «В3»), наружный кожух и крепившееся с казенной части затворное кольцо. Затвор - винтовой, системы Велина, с ручным запиранием. Заряжание - раздельное. Для орудий имелось несколько видов снарядов: бронебойный, полубронебойный, фугасный, шрапнельный, практический - но основными являлись бронебойный (вес 45,4 кг) и фугасный (45,0 кг). В качестве метательного заряда использовался кордит марки CSP2, содержавший 70,5 % нитроцеллюлозы, 23,5 % нитроглицерина, 5 % вазелина и 1 % бикарбоната натрия.

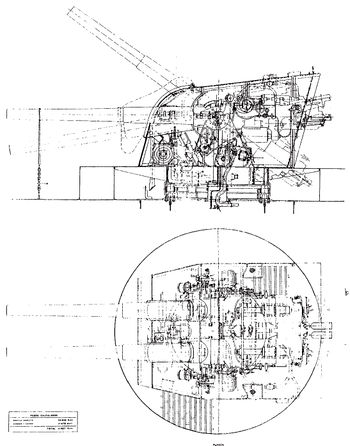

На крейсерах типа Principe Alfonso орудия размещались в открытых сзади палубно-щитовых установках с легким бронированием, причем две из них (установки № 1 и № 5) были одноорудийными модели Mk.T, а три (установки № 2, № 3 и № 4) - двухорудийными Mk.U. И те, и другие обеспечивали вертикальное наведение орудий в пределах от -10° до +35°, максимальная дальность стрельбы бронебойным снарядом достигала 21 500 м (по другим данным - 20 400 м), но эффективная была меньше - порядка 18 000 м.

Двухорудийная установка Mk.U весила 45,6 т, имела диаметр роликового погона 3,05 м и обеспечивала раздельное наведение стволов по вертикали. По горизонтали носовые и кормовые установки могли наводиться на 160° на каждый борт, средняя - на 70° в нос и в корму от траверса.

Боезапас главного калибра хранился в четырех погребах, причем носовые и средняя установки имели раздельные снарядный и зарядный погреба, а у двух кормовых зарядный погреб был общим. Каждая 152-мм установка оборудовалась собственным элеватором с электрическим приводом, который подавал боеприпасы из погреба непосредственно к орудию (кроме кормовой установки, для которой снаряды требовалось перемещать вдоль верхней палубы). Каждый элеватор в штатном режиме мог поднять 10 снарядов и столько же зарядов в минуту; использование резервного ручного привода требовало усилий трех человек, но скорость подачи при этом падала до 3 снарядов и зарядов в минуту. В каретках подъемника снаряды и заряды располагались горизонтально. В верхней и нижней частях подачных труб имелись автоматические противопожарные створки, открывавшиеся только тогда, когда каретка со снарядом и зарядом находилась в конечном положении. Для остановки подъемного механизма без выключения электромотора имелись фрикционные муфты.

Система управления огнем

Орудия главного калибра крейсеров типа Principe Alfonso были оснащены самой современной на то время централизованной системой управления огнем фирмы Vickers. Главный командно-дальномерный пост (пост «А») располагался на фок-мачте над ходовым мостиком, на высоте 20 м над ватерлинией. Он оборудовался дальномером Barr & Stroud типа FQ.10 с базой 4,57 м (15 футов), визиром, инклинометром, гировертикалью, приемо-передающей аппаратурой и обслуживался расчетом из 12 человек. Кроме того, имелось два дополнительных поста управления огнем - на верхнем мостике (пост «В»)[3] и в кормовой части на шлюпочной палубе, за третьей артустановкой главного калибра (пост «C»). Они также оснащались 4,57-метровыми дальномерами типа FQ.10.

Данные для стрельбы вырабатывались в центральном артиллерийском посту, на британский манер называвшемся «передающей станцией» (estacion transmisora). Там стоял баллистический вычислитель системы Vickers-Pollen (знаменитый «столик Поллена»). Время выработки данных для стрельбы, то есть углов вертикальной и горизонтальной наводки, не превышало двух минут. В случае выхода из строя центрального артиллерийского поста управление огнем велось по упрощенной схеме непосредственно с одного из трех дальномерных постов. Орудия имели возможность вести стрельбу индивидуально, с помощью оптических прицелов, но этим пользовались только в самом крайнем случае.

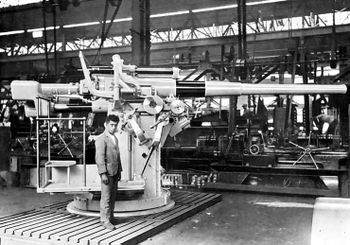

Средняя артиллерия

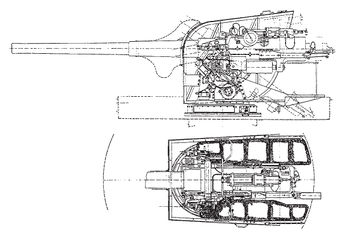

В отличие от предыдущих испанских крейсеров, зенитное вооружение которых ограничивалось 47-мм пушками, пусть скорострельными, но имевшими малую дальность стрельбы и снаряд с невысокой разрушительной силой, корабли типа Principe Alfonso получили по четыре 102-мм универсальных орудия системы Vickers модели Mk.L. Как и орудия главного калибра, они производились по лицензии на заводе в Сан-Фернандо и являлись аналогом британских пушек Mk.V, в 1920-е годы составлявших основу зенитного вооружения крупных надводных кораблей Королевского флота.

Реальный калибр орудия составлял 101,6 мм (зачастую именно так он и указывается в испанской литературе и на чертежах), длина ствола - 45 клб. Его любопытной особенностью являлось наличие как унитарного, так и раздельно гильзового заряжания. Горизонтально-скользящий затвор обеспечивал полуавтоматическое запирание и экстракцию стреляной гильзы. Практическая скорострельность составляла 10-15 выстр./мин. Имелось два вида боеприпасов - полубронебойный снаряд с баллистическим наконечником весом 14 кг и фугасный весом 10 кг.

На крейсерах 102-мм орудия располагались на шлюпочной палубе парами у второй дымовой трубы и грот-мачты. Станки обеспечивали вертикальное наведение в пределах - 5°...+90°; по горизонтали каждое орудие могло наводиться на 180°.

Боезапас зенитных орудий хранился в среднем погребе (по правому борту), оборудованном двумя элеваторами. Каждый элеватор обеспечивал подъем 12 снарядов в минуту. Кроме того, дополнительные заряды принимались в носовой погреб, смежный с погребом установки главного калибра № 2. Если учесть, что поднос снарядов к орудиям требовал их перемещения по верхней палубе, нетрудно понять, что после израсходования боезапаса из кранцев первых выстрелов скорострельность 102-мм зениток сильно снижалась.

Для управления зенитным огнем служили два 2-метровых дальномера Barr & Stroud типа UB.3, расположенные на крыльях верхнего мостика.

Дополняли артиллерийское вооружение крейсеров две 47-мм пушки с длиной ствола 50 клб - также лицензионный вариант 3-фунтовки Vickers Mk.IV. Зачастую их называют зенитными, однако само место размещения на крейсерах - на верхней палубе у второй трубы, под площадками 102-мм зениток - исключало возможность придания стволу большого угла возвышения, необходимого для стрельбы по воздушным целям. Так что, в действительности эти пушки использовали, главным образом, для салютов.

Для вооружения десантных партий крейсера принимали по одному 76-мм полевому орудию Армстронга с длиной ствола 17 клб на колесном лафете и четыре 7-мм пулемета Максима, которые также могли устанавливаться на переносных треножниках и использоваться в качестве зенитных.

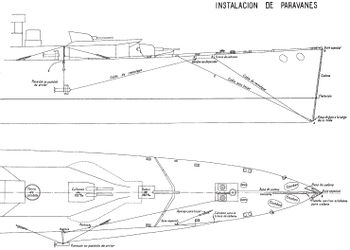

Торпедное вооружение

Крейсера несли мощное торпедное вооружение, состоявшее из четырех трехтрубных поворотных 533-мм торпедных аппаратов, расположенных побортно на верхней палубе. Аппараты были полностью аналогичны британским Mk.I с характерным размещением торпедных труб «домиком». Запасных торпед не предусматривалось, однако на борту имелась торпедная мастерская, расположенная под полубаком, у самого его среза, по левому борту.

Для выработки данных для торпедной стрельбы служил дальномер Barr & Stroud типа FQ.12 с базой 3,66 м, установленный на прожекторной плат форме в кормовой части, и четыре прибора управления торпедной стрельбой (директора), размещенные на кормовой надстройке (главные) и верхнем мостике. Дальномер FQ.12 мог при необходимости выдавать данные для стрельбы артиллерии.

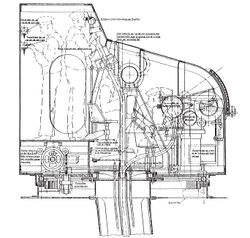

Силовая установка

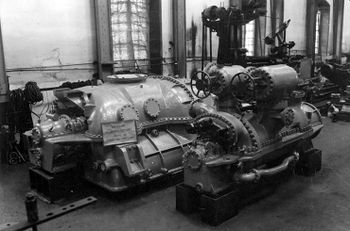

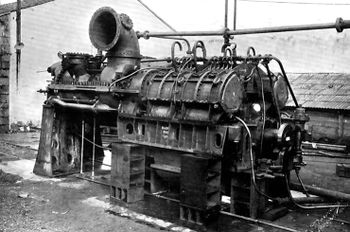

Главная энергетическая установка крейсеров состояла из восьми паровых котлов Yarrow, располагавшихся в четырех котельных отделениях (по два котла в каждом), и четырех турбо-зубчатых агрегатов системы Brown-Parsons, размещенных попарно в двух машинных отделениях. Она имела линейное расположение - сначала четыре котельных отделения (шп. 102-154), за ними - два машинных (шп. 164-212). Паровая магистраль позволяла подключить любой котел к любому ТЗА.

Котлы имели суммарную поверхность нагрева 5910 м², рабочее давление пара 17,57 кг/см² (на входе в турбины - 14,06 кг/см²). Каждый турбо-зубчатый агрегат состоял из турбины высокого давления, турбины низкого давления со встроенной в нее ступенью заднего хода и одноступенчатого редуктора, состоявшего из парных шестерен геликоидального типа. Они приводили в действие четыре бронзовых трехлопастных винта диаметром 3200 мм. Отработанный пар из турбины низкого давления сбрасывался в конденсатор с поверхностью охлаждения 723 м². Проектная мощность каждого ТЗА составляла 20 000 л.с. при 350 оборотах в минуту. Это должно было обеспечить крейсерам расчетную скорость 33 узла, а при форсировании турбин до 84 000 л.с. - 34,4 узла. Изготовление столь мощных силовых установок явилось существенным шагом вперед для испанской промышленности, ведь самые мощные из ранее устанавливавшихся на испанские корабли турбин развивали всего 45 000 л.с.

В состав вспомогательных механизмов входили 4 главных циркуляционных турбонасоса производительностью по 100 т/ч, 6 трюмных насосов по 50 т/ч, которые могли подключаться к осушительной или пожарной магистрали, 2 насоса для питьевой воды по 6 т/ч, 8 главных и 8 вспомогательных питательных насосов, 8 топливных насосов производительностью по 12 т/ч и 2 насоса для перекачки топлива по 24 т/ч, а также 4 главных и 8 вспомогательных паровых вентиляторов. Электроэнергию вырабатывали три турбогенератора, один из которых располагался в носовом машинном отделении, а два других - в специальных выгородках перед носовым котельным отделением на платформе. Для производства пресной воды имелось три дистиллятора производительностью по 50 т/сут.

Крейсера типа Principe Alfonso стали первыми испанскими крупными надводными кораблями, имевшими полностью нефтяное отопление котлов. Принимаемый ими запас топлива достигал 1676 т, что должно было обеспечить им дальность плавания 1200 миль полным ходом или 5000 миль экономическим 15-узловым. Вместимость цистерн Miguel de Cervantesдовели до 1916 т, благодаря чему расчетная дальность плавания достигла 7000 миль на 15 узлах. Помимо топлива, крейсера принимали 28 т питательной и 169 т резервной воды для котлов, а также 72 т питьевой воды.

Испытания Principe Alfonso подтвердили высокий уровень культуры производства, достигнутый на верфи SECN под контролем британских специалистов. На первых пробах, произведенных 5 февраля 1927 г. крейсер в течение трех часов поддерживал скорость 15 уз при мощности механизмов 5173 л.с. и 147 оборотах в минуту, а затем развил 21 уз при 12 263 л.с. На следующий день была достигнута отметка 26,64 уз при мощности 27 041 л.с. и максимальная скорость в 32,92 уз. Во время замеров потребления топлива, проводившихся 8-9 февраля, крейсер в течение 24 часов шел с 15-узловой скоростью, подтвердив расчетную дальность плавания в 5000 миль. Наконец, 14 февраля состоялись четырехчасовые испытания на полный ход, в ходе которых Principe Alfonso показал среднее значение 33,7 уз при мощности 82 000 л.с. и 348 об/мин., а максимально достигнутая скорость составила 34,7 уз.

Не хуже показали себя однотипные крейсера. Almirante Cervera развил 34,4 уз, но самым быстроходным оказался Miguel de Cervantes. На состоявшихся 21 ноября 1929 г. прогрессивных испытаниях он совершил двенадцать пробегов на мерной миле с постепенно увеличивавшейся мощностью - их усредненные результаты приведены в таблице. Как можно заметить, для увеличения скорости с 29 до 33 узлов требовалось практически удвоение мощности! Максимальное зафиксированное значение скорости составило 35,20 уз при мощности 84 134 л.с. и 347,29 об/мин. Во время 24-часового пробега на экономическом ходу были получены следующие результаты:

- средний расход топлива - 3,741 т/ч;

- частота вращения винтов - 141,80 об/мин.;

- средняя мощность на валах - 4538,38 л.с.;

- средняя скорость - 15,333 уз;

- дальность плавания - 7324,6 мили.

Четырехчасовые испытания Miguel de Cervantes на полный ход состоялись 16 декабря 1929 г. Они включали шесть пробегов на мерной миле, во время которых крейсер развил среднюю скорость 33,99 уз при мощности 87 961,30 л.с. и 351,32 об/мин. Максимальное значение скорости было показано во время пятого пробега и равнялось 35,58 уз при 88 003 л.с. и 351,16 об/мин. Усредненный расход топлива за это время составил 47,32 т/ч, что соответствовало дальности плавания 1320 миль.

| Результаты прогрессивных испытаний Miguel de Cervantes 21 ноября 1929 г. | |||

|---|---|---|---|

| Пробег | Скорость, уз | Число оборотов в минуту | Мощность, л.с. |

| 1 2 3 4 5 6 |

9,151 15,23 20,155 24,735 29,76 33,51 |

89,315 147,885 187,2225 236,3585 291,256 346,205 |

1 265,265 4 950,835 11 169,22 23 366,825 45 864,10 83 300,07 |

Испанский историк Висенте Санауха справедливо замечает, что выдающиеся рекорды скорости никогда не повторялись в условиях реальной службы, но, в то же время, указывает, что крейсера в течение всей карьеры могли продолжительное время держать 27-28 узлов, используя при этом лишь половину мощности силовой установки.

Корабельные устройства и системы

Крейсера типа Principe Alfonso были оснащены четырьмя боевыми прожекторами системы «Сименс-Шукерт» с диаметром зеркала 914 мм и тремя сигнальными прожекторами диаметром 610 мм. Боевые устанавливались парами на крыльях нижнего мостика и на специальной платформе между средним орудием и грот-мачтой; два сигнальных стояли на нижнем уровне носовой надстройки (для их перемещения имелись рельсовые пути), третий - на грот-марсе. На Almirante Cervera во время войны установили пятый 914-мм прожектор на верхнем мостике. Управление прожекторами (наведение на цель, включение и выключение) могло осуществляться дистанционно с мостика или из главного КДП через систему «Эвершед».

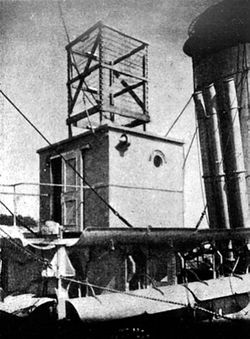

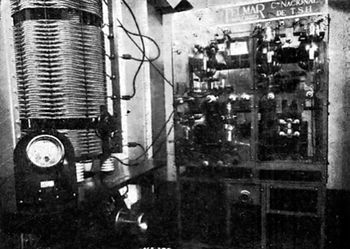

Крейсера оснащались двумя радиостанциями системы «Маркони», работавшими в телеграфном и телефонном режимах. Радиооборудование было изготовлено в мастерских испанских фирм «Телмар» и «Электрисидад де Сабадель». Главная радиостанция располагалась в 11-м отсеке на нижней палубе, ее передатчик типа «U» мощностью 6 кВт работал в диапазоне от 450 до 2500 м, а два приемника типов RP.3-A и RP.4-B - от 200 до 2500 м. Вспомогательная станция находилась на втором ярусе носовой надстройки и состояла из передатчика типа YC.3 мощностью 0,5 кВт (600-900 м) и приемника типа ТР.11 (250-6000 м). Рядом с каждой радиостанцией располагался шифровальный пост. Связь между радиостанциями поддерживалась системой пневматической почты и по телефону. Во время официальных испытаний радиостанция стоявшего в Ферроле Principe Alfonso поддерживала устойчивую связь со станциями в США, Германии, Англии и Лас-Пальмасе (Канарские о-ва). Almirante Cervera и Miguel de Cervantes, в отличие от головного корабля, оборудовались отдельными передающими и приемными антеннами для главной и вспомогательной радиостанций.

В рубке, расположенной между дымовыми трубами, размещалась радиопеленгаторная станция, состоявшая из пеленгатора типа 11 F, искрового передатчика типа «QG» мощностью 0,5 кВт и приемника типа RP.V-2. Пеленгатор оборудовался фиксированной антенной клеточного типа. Внутрикорабельная система телефонной связи обслуживалась двумя коммутаторами - общекорабельной сети на 40-номеров и сети управления огнем на 26 номеров, которые были связаны друг с другом, чтобы расширить количество абонентов. В машинно-котельных отделениях имелось еще 14 пунктов, оборудованных головными телефонами и ларингофонами.

Обычное для кораблей данного класса навигационное оборудование дополнялось самыми современными на тот момент приборами: гирокомпасом с десятью репитерами, электрическим лагом Черникова, графическим регистратором скорости, эхолотом с ламповым индикатором и тахометрами для всех четырех валов, установленными на мостике, в боевой рубке и в центральном посту.

Якорное устройство включало три якоря Холла (два основных становых и один запасный), для которых имелось три якорных клюза: один по левому борту, два - по правому. Корабли имели три носовых шпиля с паровым приводом - два якорных и один швартовый.

Шлюпочное устройство состояло из шлюпок и обслуживающих их поворотных шлюпбалок. По первоначальному штату крейсера несли:

- два 9-м моторных катера (размеры 9,144x2,34 м);

- два 8-м моторных катера (8,230x2,34 м);

- один 11-м баркас со вспомогательным мотором (10,973x2,934 м);

- один 9-м баркас со вспомогательным мотором (9,144x2,475 м);

- две 9,75-м парусно-гребных шлюпки (9,753x2,54 м);

- одну 5-м гребную шлюпку (4,877x1,048 м).

Впоследствии 9-м баркас был заменен вторым 11-м, а вместо одной 9,75-м шлюпки стали брать более легкую 7-м. Во время войны корабли были снабжены бальзовыми спасательными плотами.

Экипаж

Первоначально численность экипажа крейсеров составляла 564-566 человек, включая 26-28 офицеров. Как водится, в ходе дальнейшей службы она только росла. Так, Almirante Cervera в декабре 1942 г. по штату полагался 601 человек, включая 31 офицера и 70 старшин, а его собратьям после завершения модернизации - даже 781.

Для испанского флота была характерна кастовость и огромная разница в условиях обитания на борту офицеров и матросов. На крейсерах типа Principe Alfonso имелись апартаменты для адмирала и командира, занимавшие всю кормовую надстройку, пять кают для старших офицеров, 20 кают младших офицеров и пять кают для офицеров механиков. Все каюты были одноместными. Старшины располагались в многоместных каютах по 6-12 человек, матросы - в кубриках. Как вспоминал А.П. Лабудин, бывший советником на республиканском флоте: «Матросские кубрики выглядят примерно одинаково на всех флотах: подвесные койки, довольно объемистые рундуки. Зато помещения для офицеров... представляли резкий контраст с кубриками «нижних чинов». Офицерские каюты богато обставлены, отделаны дорогими сортами дерева». Даже камбузов на крейсерах было целых восемь (!): для адмирала, командира, старших офицеров, младших офицеров, старшин, унтер-офицеров (специалистов), матросов и машинистов. Все они размещались в надстройке под шлюпочной палубой: офицерские - в районе грот-мачты, для нижних чинов - у первой трубы. Также имелась отдельная хлебопекарня. Кают-компании или столовые для каждой категории личного состава тоже были отдельными, лишь матросы питались в общих кубриках.

Окраска, марки и внешние отличия

В годы службы окраска корпуса менялась от светло-серого до темно-серого цвета с неизменно черными козырьками труб. Подводная часть окрашивалась в красный цвет. В районе ватерлинии, как и у французских кораблей, имелась черная полоса шириной около метра. Ее назначение заключалось в том, чтобы маскировать на обшивке следы мазута и гудрона, часто покрывавших акваторию баз и портов. Без такой черной полосы на корпусе появлялась «траурная кайма», которую было очень сложно закрашивать или отмывать.

После вступления в строй Almirante Cervera нес одну белую марку на первой трубе, Miguel de Cervantes - две белых на первой трубе, Principe Alfonso обходился без них. Эта схема оставалась неизменной вплоть до начала Гражданской войны и раскола флота на два лагеря. Кроме того, у Miguel de Cervantes и Almirante Cervera в 1930-е гг. часть верхнего мостика под дальномером была закрыта и остеклена, тогда как у Principe Alfonso такого не наблюдалось.

Во время Гражданской войны Miguel de Cervantes сохранял свои марки, а действовавший на стороне мятежников Almirante Cervera сменил их, получив по одной широкой черной полосе посередине обеих труб. Кроме того, к концу 1937 г. на обеих трубах у него установили скошенные козырьки для уменьшения задымления мостика.

С началом Второй мировой войны на борта большинства испанских кораблей наносились знаки нейтралитета в виде больших национальных испанских флагов, а на палубу бака - белые прямоугольники с черным франкистским крестом (расположение полос аналогично Андреевскому кресту).

После модернизации у крейсеров стало разниться вооружение, сменились марки и появились бортовые номера, которые стали наноситься на борт белой краской в районе носовых орудий. Almirante Cervera получил бортовой номер 10 (позже C12) и одну белую марку, Miguel de Cervantes - бортовой номер 20 и две белых марки, а Galicia, как к тому времени стал называться Principe Alfonso, - бортовой номер 30 (позже C11) и три белых марки. Все марки наносились на кормовую трубу. Надо заметить, что номера и марки не всегда носились одновременно, и какое-то время в послевоенный период крейсера типа Principe Alfonso обходились без каких либо идентификационных обозначений вообще.

Модернизации

Изменение состава вооружения в ходе гражданской войны

Гражданская война в Испании с самого начала продемонстрировала, что авиация превратилась в мощное оружие в войне на море. В связи с ростом опасности воздушных налетов основные модернизации кораблей в этот период были направлены на совершенствование их средств противовоздушной обороны

Данные об усилении зенитного вооружения обоих республиканских крейсеров противоречивы. Известно, что на Libertad (так после падения монархии стал называться Principe Alfonso) в конце 1936 г. были установлены 13,2-мм спаренные зенитные пулеметы Hotchkiss французского производства, в середине 1938 г. к ним добавился один спаренный 25-мм/60 автомат той же фирмы, а к весне 1939 г. зенитное вооружение крейсера составляли три 102-мм/45 и два 76-мм/45 зенитных орудия Vickers, два 40-мм/60 автомата Bofors (польского производства), один спаренный 25-мм/60 автомат Hotchkiss и четыре 20-мм/70 автомата Oerlikon.

На Miguel de Cervantes в июле 1936 г. одну из 102-мм зениток заменили на пару более скорострельных 47-мм/50 пушек Vickers. В январе 1937 г., когда крейсер стоял на ремонте в Картахене, их сняли для передачи на другие корабли, установив взамен один 13,2-мм пулемет Hotchkiss. К июню 1938 г. зенитное вооружение корабля включало три 102-мм/45 и одно 76-мм/45 орудия Vickers и два 25-мм автомата Hotchkiss, а в октябре того же года - три 102-мм/45 орудия, два 40-мм/60 автомата Bofors и два 20-мм/70 автомата Oerlikon.

Воевавший на стороне мятежников Almirante Cervera в ноябре 1936 г. получил один 20-мм/65 автомат С/30 германского производства. 2 апреля 1938 г. крейсер прибыл в Кадис для замены изношенных стволов орудий главного калибра и усиления зенитной артиллерии. При этом 102-мм зенитки были заменены на четыре 105-мм/45 орудия SK C/32 фирмы Krupp, а количество 20-мм автоматов С/30 увеличено до четырех - два из них установили на срезе полубака и два на юте.

После Гражданской войны Almirante Cervera, в отличие от своих собратьев, серьезно не модернизировался. К декабрю 1942 г. на нем имелось четыре 105-мм зенитки C/32, две спаренных 37-мм/83 полуавтоматических зенитных пушки С/30 (их установили на кормовой надстройке позади пары 105-мм) и три 20-мм автомата С/30. К началу 1950-х гг. число 37-мм «спарок» увеличилось до четырех (дополнительную пару разместили на срезе полубака, вместо стоявших там 20-миллиметровок), а 20-мм автоматов - до пяти (по два автомата установили на площадках, устроенных позади обеих дымовых труб). При этом крейсер лишился торпедных аппаратов.

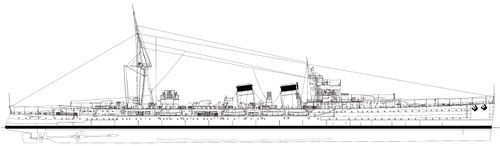

Послевоенная модернизация Galicia и Miguel de Cervantes

К моменту окончания Гражданской войны крейсера, входившие в состав республиканского флота, находились в плохом техническом состоянии, поэтому после возвращения в Испанию из Бизерты были выведены в резерв с полным разоружением. В середине 1939 г. Главным Морским штабом был образован Совет по модернизации (Junta de Modernization) для изучения возможных путей продления срока службы крейсеров Galicia, Miguel de Cervantes и Mendez Nunez. Работая в тесном контакте со специалистами концерна SECN, который еще во время войны подготовил ряд предложений по данному вопросу, Совет разработал проект № 133 по модернизации крейсеров типа Principe Alfonso, представленный на рассмотрение в Морское министерство в конце года и утвержденный 20 декабря 1939 г. На его основе были подготовлены рабочие чертежи и спецификации, утвержденные морским министром адмиралом Морено[4] 11 июня 1940 г. В тот же день было отдано распоряжение о начале работ на заводе в Ферроле.

Первоначально по проекту № 133 планировалось модернизировать все три однотипных корабля, однако вскоре последовало решение отложить начало работ на Almirante Cervera, чтобы не ослаблять и без того малочисленные военно-морские силы в разгар начавшейся Второй мировой войны. Ввиду значительного объема и сложности работ, ведущихся в условиях послевоенной разрухи и технической отсталости испанской промышленности, нехватки материалов и квалифицированных специалистов, ремонт и модернизация Galicia и Miguel de Cervantes длились более четырех лет. Это привело к тому, что от реконструкции Almirante Cervera в конце 1944 г. решено было отказаться.

Буквально в течение нескольких месяцев с крейсеров подчистую срезали трубы и надстройки, демонтировали вооружение. Внутренние помещения подверглись довольно основательной перепланировке. Поскольку начиналась большая европейская война, и не было гарантии, что Испании удастся соблюсти нейтралитет, всю артиллерию калибров 152 мм, 102 мм и 76 мм доставили в мастерские Сан-Карлоса, для ремонта, после чего 152-мм орудия временно передали в сухопутные войска. В отличие от тяжелого вооружения, легкие зенитные орудия - два 40-мм, четыре 20-мм с Galicia и один 40-мм, один 20-мм с Miguel de Cervantes - передали на хранение на арсенал Ла Каррака.

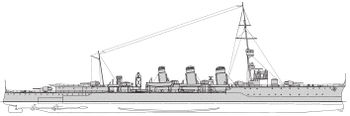

В ходе модернизационных работ на Galicia и Miguel de Cervantes был произведен капитальный ремонт корпуса и энергетической установки, установлено два новых дизель-генератора, изменено расположение корабельных электростанций (два дополнительных помещения оборудовали в корму от машинных отделений - теперь в носу и в корме стояло по одному дизель- и одному турбогенератору). Серьезной переделке подверглась носовая надстройка: боевую рубку демонтировали, второй и третий ярусы расширили, а над ними надстроили еще один. Ходовой мостик и другие важные посты были прикрыты 6-мм броней. Кормовую надстройку на шлюпочной палубе сместили дальше в корму и также увеличили в размерах.

Наибольшим изменениям подверглось вооружение. Артиллерия главного калибра при неизменном общем числе орудий была установлена в четырех спаренных 152-мм щитовых установках все той же модели Vickers Mk.U, по две в носу и корме. Каждая установка теперь оборудовалась индивидуальными снарядным и зарядным погребами. На месте демонтированной средней артустановки предусматривалось размещение катапульты и самолета.

Число трехтрубных 533-мм торпедных аппаратов сократили до двух, сняв носовую пару. Кормовая подверглась модернизации, аналогично проходившей на эсминцах, но впоследствии была демонтирована и она. На каждый крейсер установили по четыре противолодочных бомбомета.

Принимая во внимание опыт Гражданской и Второй мировой войн, основное внимание уделялось усилению средств противовоздушной обороны. Первоначально предполагалось, что зенитная батарея будет состоять из двенадцати 90-мм орудий - по три спаренных установки на каждый борт - и четырех спаренных 37-мм зенитных пушек германского производства. Спаренные 90-мм установки намеревались приобрести в Италии. Позже стала рассматриваться возможность их замены немецкими 88-мм спаренными установками. В конце 1940 г. началась разработка испанской 90-зенитной пушки с длиной ствола 60 клб, 10-кг снарядом и начальной скоростью 1000 м/с, для которой создавалась спаренная установка со стабилизацией в трех плоскостях расчетным весом около 17,5 т. В октябре 1941 г. последовало решение о вооружении крейсеров четырьмя такими установками. Увы, испанская промышленность так и не смогла решить технические проблемы, и после нескольких лет, в течение которых конструкторы и испытатели безуспешно пытались довести опытный образец, работы над орудием были свернуты. Неудача привела к тому, что в июне 1944 г. Главный Морской штаб предложил министру новый состав вооружения модернизируемых крейсеров - четыре 105-мм зенитки С/32 (из большой партии, закупленной в Германии для строившихся миноносцев типа Audaz), четыре спаренных 37-мм полуавтоматов С/30 и четыре счетверенных 20-мм автомата С/38 Vierling. Адмирал Морено дал согласие, но в ноябре распорядился исключить 105-мм орудия «из-за ограниченных возможностей зенитной стрельбы» , увеличив число 37-мм «спарок» до восьми, а 20-мм счетверенных Vierling - до пяти.

В 1943 г. было достигнуто соглашение о техническом сотрудничестве с немецкой фирмой Heinkel для лицензионного производства на заводе в Ферроле для крейсеров типа Principe Alfonso трех катапульт с длиной разгонного трека около 15 м. В марте 1945 г. их количество сократили до двух, поскольку модернизация Almirante Cervera была отменена. Однако изготовлению оставшихся мешали технические проблемы - в частности, трудности с получением специальных хромистых сталей. К концу 1948 г. катапульты были готовы только на 30 %, тем не менее, работу решено было продолжить - окончательно ее прекратили только в апреле 1954 г., когда даже в Испании подобное оборудование сочли морально устаревшим.

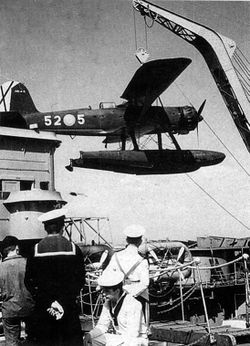

В итоге единственным из крейсеров типа F авиационное вооружение получил Miguel de Cervantes - с 1947 до 1954 гг. на борту корабля находился гидросамолет Heinkel He-114, принадлежавший 52-й группе ВВС. Для его спуска на воду и подъема на борт использовался кран - кстати, кран установили и на Galicia, хотя самолета он не несла.

Набор корабельных плавсредств крейсеров после модернизации стал включать:

- два 9-м моторных катера;

- два 8-м моторных катера;

- два 11-м баркаса со вспомогательным мотором;

- две 7-м спасательных шлюпки;

- две 5-м гребных шлюпки;

- две 3,5-м гребных шлюпки;

- до 20 спасательных плотов.

Ходовые испытания Galicia начались в июле 1944 г. а 1 декабря крейсер снова вошел в состав флота. Miguel de Cervantes последовал за ним 15 апреля 1946 г. Нужно отметить, что на четырехчасовых испытаниях оба корабля легко развили 33-узловую скорость, правда, при неполной нагрузке, а в полном грузу «выжимали» до 31 узла.

Последние существенные изменения были произведены в конце 1940-х гг., когда все три крейсера оснастили навигационным радаром фирмы «Декка».

| Изменение тактико-технических характеристик легких крейсера типа Principe Alfonso после модернизации | ||

|---|---|---|

| Almirante Cervera (декабрь 1942 г.) |

Galicia, Miguel de Cervantes (1946 г.) | |

| Водоизмещение, т: стандартное полное |

7531 9438 |

8051 9748 |

| Запас топлива, т Дальность плавания, миль |

1722 6000 (12) или 1200 (33) |

1567 4000 (15) |

| Вооружение | 3×2 и 2×1 - 152-мм/50 орудий Vickers-Carraca 4×1 - 105-мм/45 орудия SK C/32 2×2 - 37-мм/83 зенитных орудий SK C/30 3×1 - 20-мм/65 автомата C/30 2×1 - 47-мм/50 пушки Vickers Mk.IV 4×3 - 533-мм торпедных аппарата 2 бомбомета |

4×2 - 152-мм/50 орудий Vickers-Carraca 8×2 - 37-мм/83 зенитных орудий SK C/30 5×4 - 20-мм/65 автоматов Vierling 2×3 - 533-мм торпедных аппарата 1 самолет (только на Miguel de Cervantes) 4 бомбомета |

| Экипаж, чел. (в т.ч. офицеры) | 601 (31) | 781 |

Общая оценка проекта

Испанские крейсера типа F конструктивно являлись дальнейшим развитием типа E и, тем самым, завершали линию развития британских легких крейсеров периода Первой мировой войны, начатую еще типом Arethusa. Их постройка стала свидетельством серьезного прогресса испанской промышленности - Principe Alfonso и его систершипы стали первыми в ХХ веке крупными надводными кораблями испанского флота, не оказавшимися морально устаревшими на момент ввода в строй.

Крейсера отличались хорошими мореходными качествами и могли поддерживать высокую скорость даже в свежую погоду. Силовая установка оказалась мощной, неприхотливой и надежной - даже в конце 1940-х гг. прошедшие войну и давно находившиеся в строю крейсера могли развивать 30-узловую скорость. К этому можно добавить свойственную британским кораблям крепкую конструкцию. Так, Miguel de Cervantes относительно легко пережил попадание двух 533-мм торпед в центр корпуса. Наконец, Висенте Санауха не согрешил против истины, утверждая, что «это были самые красивые и элегантные крейсера испанского флота».

Бронирование крейсеров типа Principe Alfonso практически с момента их вступления в строй принято оценивать не слишком высоко. Аргументируется это тем, что наиболее толстый участок броневого пояса прикрывал всего около 40 % длины корпуса, оставляя оконечности слабозащищенными. Данные обвинения представляются надуманными. Надежной защитой от снарядов 6-дюймового калибра не обладал ни один из легких крейсеров того времени. Бронирование испанских кораблей было ничуть не хуже, чем у их британских предшественников, тогда как многие их зарубежные современники несли гораздо более тонкую броню или же, как французские крейсера типа Duguay Trouin, не имели ее вовсе.

Вооружение было весьма мощным по своему составу, но дело портило архаичное размещение артиллерии главного калибра. Как показал опыт послевоенной модернизации Galicia и Miguel de Cervantes, на крейсера изначально можно было поставить по четыре спаренных 152-мм установки. К тому же, в бою орудийные щиты защищали далеко не всю прислугу, однако с этим приходилось мириться - башенных установок в то время не имели и британские «одноклассники». Главный калибр дополнялся столь же мощными зенитной батареей и 533-мм торпедным вооружением, и все это снабжалось прекрасной системой управления огнем. К недостаткам вооружения можно отнести отсутствие авиационной компоненты, в межвоенный период являвшейся обязательным атрибутом кораблей крейсерского ранга. В целом же, имеющееся вооружение позволяло этим кораблям успешно решать стоявшие перед ними задачи. Характерно, что оба боевых столкновения испанских легких крейсеров с тяжелыми - у мыса Тенес 7 сентября 1937 г. и у мыса Палос 6 марта 1938 г. - закончились в пользу, казалось бы, более слабых кораблей республиканцев.

Все легкие крейсера постройки 1920-х годов являлись в той или иной степени компромиссными кораблями. Если сравнить крейсера типа Principe Alfonso с его зарубежными аналогами, то можно прийти к выводу, что среди них нет ни одного, безусловно превосходившего бы испанский корабль. Упомянутые крейсера типа Duguay Trouin уступал по броневой защите и зенитной артиллерии; немецкий Emden был тихоходнее и имел в бортовом залпе на два орудия меньше, а тип Königsberg, имея на одно орудие больше, развивали меньшую скорость, обладали слабым корпусом и отвратительной мореходностью; итальянские Condottieri первых серий: типа A и типа B оказались маломореходными, слабозащищенными, а их рекордные скоростные характеристики быстро сошли на нет; наконец, многочисленное семейство японских «5500 тонников» (тип Tenryū, тип Kuma, тип Nagara, тип Sendai) заметно уступало по артиллерийскому вооружению и броневой защите.

Подведем итог. Крейсера типа Principe Alfonso оказались хорошими кораблями, отвечавшими требованиям своего времени. Их создание можно назвать успехом испанской промышленности, а высокое качество постройки позволило им оставаться в строю более четырех десятилетий.

Краткая история службы

Principe Alfonso после революции 1931 г. был переименован 17.4.1931 в Libertad. К началу Гражданской войны в Испании 1936 — 1939 гг. все три крейсера базировались на Эль-Ферроль. После начала мятежа в Испанском Марокко Libertad и Miguel de Cervantes были посланы правительством на юг и в море 19.7.1936 перешли под контроль республикански настроенных экипажей. Находившийся в ремонте в сухом доке верфи Almirante Cervera был 21.7.1936 захвачен войсками националистов. Корабли активно использовались обеими противоборствующими сторонами, при этом Libertad являлся фактически флагманом республиканского флота.

Miguel de Cervantes у Картахены 22.11.1936 получил попадание двух торпед с итальянской подводной лодки Evangelista Torricelli — затоплены КО и МО, ремонт до марта 1938 г. После профранкистского мятежа в Картахене 5.3.1939 оба крейсера в составе главных сил республиканского флота ушли в Бизерту (Французский Тунис), где два дня спустя были интернированы. Переданы победившим националистам 31.3.1939, причем Libertad вскоре был переименован в Galicia. После этого оба крейсера практически весь период Второй мировой войны провели в ремонте и модернизации.

Входивший в состав ВМС националистов Almirante Cervera потопил республиканские патрульные корабли Uad Muluya и Uad Lucus (9.11.1936), I-5 (6.10.1936), захватил 5 транспортов (включая советский «Цюрупа» 23.10.1938) и не менее 4 мелких судов. Во время Второй мировой войны оставался в числе действующих кораблей испанского флота.

Все три крейсера активно использовались использовались после окончания Второй мировой войны. Miguel de Cervantes и Galicia стали учебными кораблями в 1958 и 1961 гг. соответственно. В 1964-1972 гг. сданы на слом.

Примечания

- ↑ В испанских документах корабли типа F первоначально назывались быстроходными крейсерами (crucero rapido), а впоследствии - легкими крейсерами (crucero ligero), в соответствии с классификацией, установленной решением Лондонской конференции 1930 г.

- ↑ Хотя крейсера строились по британской спецификации, где все размеры привязывались к футам и дюймам, в Испании была принята метрическая система мер, поэтому на испанских чертежах толщина брони указывалась в миллиметрах, зачастую с округлением: 25 мм вместо 1 дюйма (точное значение 25,4 мм), 12,5 мм вместо ½ дюйма (12,7 мм) и т.д.

- ↑ На Principe Alfonso и Almirante Cervera дальномеры на мостике и кормовой прожекторной площадке поначалу стояли открыто, а примерно в 1931-1932 гг. получили закрытые «башенки»; Miguel de Cervantes имел их изначально.

- ↑ Сальвадор Морено Фернандес (1886-1966) - во время Гражданской войны командовал крейсерами Almirante Cervera и Canarias; морской министр Испании в 1939-1945 и 1951-1957 гг.

Эти корабли в искусстве

Фотогалерея

Principe Alfonso / Libertad / Galicia

Almirante Cervera

Miguel de Cervantes

Ссылки

- Naval History and Heritage Command

- National Archives Catalog

- Library of Congress

- www.naviearmatori.net

- www.associazione-venus.it

- Kreiser

- forums.airbase.ru

- www.airwar.ru

Литература

- Н.В.Митюков, С.В.Патянин Легкие крейсера типа «Принсипе Альфонсо». — «Морская кампания». — Москва: 2019 №7. — 64 с.

- С.В.Патянин, А.В.Дашьян, К.С.Балакин, М.С.Барабанов, К.В.Егоров Все крейсера Второй Мировой. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 512 с. — ISBN 5-699-19130-5

- Дашьян А.В., Патянин С.В. Митюков Н.В, Барабанов М.С., Иванов В.В, Гайдук А.А Флоты Второй Мировой. — Эксмо, Яуза. — Москва: 2009. — 608 с. — ISBN 978-5-699-33872-6