SandBox01

История службы

Начало службы

Линкор USS North Carolina был спущен на воду 13 июня 1940 года. «Крестной матерью» стала Изабель Хоуей, дочь губернатора штата Северная Каролина Клайда Р. Хоуея. Корабль вступил в строй 9 апреля 1941 года и первым командиром стал кэптен (капитан 1 ранга) Олаф М. Хастведт. При входе в гавань Нью-Йорка и выходе из неё на испытания (по техническим причинам это происходило многократно) корабль привлекал к себе столько внимания, что получил прозвище «Showboat» («Плавучий театр», «Показушный корабль»), которое сохранилось за ним до конца дней. 3 сентября 1941 г. линкор вышел из Нью-Йорка в Чезапикский залив, а оттуда направился в пробный поход по Карибскому морю. После интенсивных учений и артиллерийской практики в районе у острова Мэйн и Карибском море, 5 июня 1942 года USS North Carolina ушёл из Норфолка на Тихий океан. 10 июня 1942 г. USS North Carolina прошёл Панамским каналом и 15 июня 1942 г. присоединился к Оперативной группе 18 (TF 18) под командованием контр-адмирала Ли Нойеса, где приступил к учениям и тренировкам.

Сражение за Гуадалканал

5 июля 1942 г. USS North Carolina вышел из бухты Сан-Франциско к берегам Калифорнии, а 8-го проложил курс на Перл-Харбор. Там его назначили в прикрытие авианосца USS Enterprise (CV-6). Соединение вышло в море 15 июля 1942 г. К югу от островов Фиджи линкор вошел в состав 61-го Оперативного Соединения вице-адмирала Фрэнка Флетчера, сформированного вокруг авианосцев USS Enterprise (соединение TF 16, контр-адмирал Томас Кинкейд), USS Saratoga (TF 11, сам Флетчер) и USS Wasp (TF 18, контр-адмирал Лей Нойз), задачей которого была поддержка и прикрытие с воздуха десантных сил контр-адмирала Ричмонда К. Тернера на переходе к острову Гуадалканал. 7 августа 1942 г. началась высадка морской пехоты на острова Гуадалканал и Тулаги. USS North Carolina прикрывал авианосцы, которые оказывали непосредственную поддержку десанту.

Две следующие недели USS North Carolina прикрывал подвоз снабжения и подкреплений на Соломоновы острова с юго-востока. В группу USS Enterprise, действовавшую в 10 милях северо-западнее группы авианосца USS Saratoga, кроме линкора входили также тяжёлый крейсер USS Portland, лёгкий USS Atlanta и 6 эсминцев, построившиеся в круговой ордер диаметром около 2 миль с авианосцем в центре.

Примерно в 16.30 с кораблей были замечены японские самолеты. Контр-адмирал Кинкейд приказал дать ход 27 узлов и повернуть на курс 130°. Для USS North Carolina, находившегося в 12,5 кабельтовых позади авианосца, это был первый бой. В 16:41 его зенитки открыли огонь, первым же залпом попав в самолёт, пилотируемый Максом Лесли, командиром авиагруппы USS Enterprise. Лесли по радио успел язвительно поздравить линкор с хорошей стрельбой. Спустя 2 минуты на USS North Carolina навалились 10 японских самолётов, трём из которых удалось положить свои бомбы близко от борта линкора. Сам отбиваясь от атаки пикировщиков, он своими зенитками пытался помочьUSS Enterprise. Более быстроходный авианосец, выполняя самостоятельные маневры уклонения от воздушных атак, постоянно оставлял линкор у себя за кормой и постепенно дистанция между ними выросла до 2 миль.

Японцы решили воспользоваться этим обстоятельством и еще 6 пикировщиков бросились на USS Enterprise. С линкора также заметили 8 тяжелых базовых самолетов, сбросивших бомбы с пологого планирования. Почти все они упали между кораблями. За 8 минут USS North Carolina отразил не менее 18 атак, в которых сбил от 7 до 14 самолетов. Информация о самолетах противника была весьма противоречивой. Например, никто не видел ни базовых самолетов, ни торпедоносцев, о которых упоминалось в боевом рапорте линкора. Близкие разрывы бомб вывели из строя часть его зенитных автоматов. Других повреждений линкор не получил, а из экипажа погиб только один зенитчик, которого сразила пуля с японского самолета.

К утру 25 августа 1942 г. японцы, потеряв большую часть своих ударных самолетов, отошли, так и не высадив подкрепления своим войскам на Гуадалканале. Поле боя осталось за американцами. USS Enterprise в сопровождении крейсера USS Portland и 4 эсминцев ушел на ремонт в Перл-Харбор через атолл Тонгатабу, а USS North Carolina, USS Atlanta и два эсминца присоединились к оперативной группе авианосца USS Saratoga. Большинство самолетов и летчиков с поврежденного авианосца остались на береговых аэродромах Соломоновых островов.

В 0З.30 31 августа 1942 г., когда соединение USS Saratoga шло северо-западным курсом, радар линкора обнаружил цель, для проверки которой был послан эсминец USS Farragut, вернувшийся ни с чем. Возможно это был просто дождевой шквал, а возможно - подлодка, которая быстро погрузилась при приближении эсминца. Вполне может быть, что это была «I-26», которая на рассвете и торпедировала USS Saratoga. Пришлось USS North Carolina в третий раз за несколько дней менять объект охраны. Теперь им стал авианосец USS Hornet. Вокруг, сменяя друг друга, действовало несколько японских лодок, которые стали теперь для крупных кораблей главной опасностью.

Около полудня 6 сентября примерно в 2000 м от линкора всплыла японская подлодка, которую тут же атаковали пикирующие бомбардировщики с USS Hornet. Им удалось бомбами подорвать две из трех выпущенных лодкой торпед, а от третьей линкор уклонился резким отворотом, пропустив ее в 400 метрах по левому борту.

15 сентября 1942 г. четыре крейсера и 6 эсминцев в противолодочном ордере окружали авианосец USS Wasp, а в 5-6 милях к северо-северо-востоку под защитой USS North Carolina, трех крейсеров и семи эсминцев шел USS Hornet. Утром с помощью радара обнаружили летающую лодку Kawanishi H6K Mavis, которую еще за пределами видимости с кораблей быстро сбили посланные истребители патруля.

Японская подлодка IJN I-15 решила атаковать USS Hornet и послала залп торпед в его сторону. Около 14.50 эсминец USS Lansdowne из охранения USS Wasp по радиотелефону сообщил о прошедшей у него под килем торпеде, которая направлялась курсом прямо на линкор. Но не все корабли его услышали. Спустя 2 минуты торпеду слева по носу заметили наблюдатели эсминца USS Mustin. Резко повернув влево, эсминец поднял на фалах сигнал торпедной опасности и повторил его по радиотелефону, торпеда прошла у него под килем.

Идущий всего в 500 ярдах USS North Carolina, несмотря на полный ход и круто положенный на борт руль, оказался не таким везучим. Вставший у борта линкора до высоты труб характерный столб воды и нефти свидетельствовал о новом успехе японских подводников. Попадание 533-мм торпеды с зарядом 400 кг ТНТ пришлось в носовую часть с левого борта (район 45-46 шпангоутов) в 6 метрах под ватерлинией. Пять человек погибло, 20 получили ранения, в борту открылась пробоина длиной около 9,8 и высотой в 5,5 метров, четыре переборки системы ПТЗ оказались пробиты. Взрыв также привел к пожару в перегрузочном отделении башни N1, но быстрое затопление носовых погребов позволило избежать катастрофы. Но эти повреждения никак не сказались на способности линкора сохранить свое место в строю и поддерживать эскадренную скорость. Первоначальный крен в 5,5° усилиями аварийных партий был быстро исправлен в течение 6 минут. Еще одна торпеда из залпа IJN I-15 в 14:54 попала в эсминец USS O`Brien.

На закате USS North Carolina под эскортом эсминцев USS Anderson и USS Dale ушел на атолл Тонгатабу, куда прибыл утром 19-го для экстренного ремонта, который с помощью плавмастерской USS Vestal смогли закончить 21 сентября 1942 г. Пробоина имела почти прямоугольную форму и ее верхняя кромка проходила примерно в полуметре под броневым поясом. Обшивка оказалась поврежденной на длине 13,4 м (от шп. 42 до шп. 55), как и три броневые плиты пояса, а также упорная плита для катков носовой башни. Все четыре противоторпедные переборки, 2-я и 3-я палубы оказались пробитыми. Непосредственно через пробоину в корабль влилось 970 тонн воды и еще 480 тонн приняли для контрзатопления.

Ударное воздействие оказалось не очень серьезным. Вышла из строя антенна радара - из-за разрыва кабеля и нескольких сварных швов в ее решетке. Небольшие повреждение получило некоторое электрооборудование. Это было единственное испытание ПТЗ новых американских линкоров, и она его не выдержала. Хотя надо признать, что попадание пришлось в самую уязвимую часть. Скорость линкора ограничилась 18 узлами и только на короткое время он мог бы дать 24 узла; башня №1 могла стрелять только в случае крайней необходимости, броневая защита в районе 37-59 шпангоутов значительно ослабла, как и 15% ПТЗ левого борта; потеряно 528 тонн топлива (8%). Зато качество подготовки экипажа к борьбе за живучесть оказалось на высоте.

21 сентября 1942 г. линкор вышел в Перл-Харбор для окончательного ремонта, включая докование, очистку корпуса и установку дополнительного зенитного вооружения. Работы продолжались с 30 сентября по 17 ноября 1942 г., когда он вышел к Нумеа, о. Каледония. Возвращение в строй поврежденных кораблей и прибытие новых заставило вице-адмирала Хэлси, командующего флотом США в южной части Тихого океана, реорганизовать свои силы. Во главе с авианосцами USS Saratoga и USS Enterprise образовали оперативные группы контр-адмиралов Рамсея и Шермана, а USS North Carolina, USS Washinghton и новый USS Indiana стали ядром соединения артиллерийского прикрытия TF 64, которым стал командовать контр-адмирал Ли.

Базируясь на Нумеа, корабли несколько раз выходили в Коралловое море, прикрывая подвоз подкреплений на Гуадалканал, но боевых столкновений с противником не имели. 18 марта 1943 года USS North Carolina лег курсом на Перл-Харбор, чтобы пройти модернизацию артиллерии и систем управления огнем, которая заняла около месяца. После боевых учений в районе Гавайских островов он принимал участие в эскортировании английского авианосца Victorious к Нумеа, куда прибыл 27 мая 1943 года. Присоединившись к оперативной группе авианосца USS Saratoga, USS North Carolina продолжал патрулирование с целью прикрытия района Соломоновых островов.

Начиная с 1 июня 1943 года линкор участвовал в операциях по поддержке высадок на центральные Соломоновы острова и северное побережье Новой Гвинеи, входя в состав авианосного оперативного соединения в качестве единицы прикрытия. Это соединение прикрывало вторжение на острова Новая Джорджия (30 июня), Велла Лавелла (15 августа) и Бугенвиль (1 ноября). Только 17 сентября 1943 года линкор вернулся в Перл-Харбор, чтобы подготовиться к операции по захвату островов Гильберта.

Операция на островах Гильберта

10 ноября 1943 года USS North Carolina вышел из Перл-Харбора в составе Авианосной Оперативной Группы 50.2, образованной вокруг USS Enterprise, чтобы принять участие в захвате островов Макин, Тарава и Абемама (архипелаг Гильберта). Первый удар самолеты нанесли 19 ноября 1943 года по острову Макин. Три дня целью были объекты в гавани, орудийные позиции и скопления японских войск. Ночью 25 ноября 1943 г. USS North Carolina и другие корабли отбили нападение японских самолетов.

28 ноября 1943 года USS North Carolina присоединился к группе авианосца USS Saratoga и продолжил действия в районе островов Гильберта. 8 декабря 1943 г. линкор участвовал в обстреле острова Науру, выпустив 538 фугасных снарядов по ведущей к японской авиабазе железнодорожной ветке, радиостанции, укреплениям на берегу и радарным установкам. Уйдя на Новые Гебриды для пополнения припасов, 24 декабря 1943 года линкор покинул Эфейт в составе группы авианосца USS Bunker Hill, которая должна была нанести отвлекающий удар по японской авиабазе на Кавьенге (Новая Ирландия) и их судоходству.

Затем USS North Carolina присоединился к однотипному линкору USS Washinghton и трём эсминцам, чтобы блокировать выход любых кораблей из вражеской гавани. 7 января 1944 года USS North Carolina вернулся в Гавана-Харбор на Эфейте. Заправившись и пополнив запасы, линкор проследовал к Фуна-Фути, острова Эллиса. Там с помощью специалистов с ремонтного судна USS Vestal на нем ввели в строй новую шифровальную машину, после чего он вошел в состав 58-го Ударного Соединения авианосцев контр-адмирала Марка Митшера, которое отныне стало главной ударной силой США на Тихом океане. USS North Carolina получил назначение в оперативную группу новейшего авианосца USS Essex. Корабли начали совместную подготовку к операции против Маршалловых островов.

Операция на Марианских островах и Палау

Первые удары по атоллу Кваджелейн начались 29 января 1944 г., и USS North Carolina приступил к бомбардировке входивших в атолл островов Рой и Намур. На подходе к Рою с линкора заметили стоящий в лагуне транспорт, по которому тут же дали несколько залпов, вызвавших пожары от носа до кормы. После вывода из строя взлетно-посадочных полос японцев линкор ночью и весь следующий день обстреливал назначенные цели, одновременно прикрывая авианосцы, которые поддерживали высадку войск на соседние островки. 4 февраля 1944 г. линкор зашел для пополнения запасов в захваченную лагуну атолла Мадзуро, а на следующий день стал флагманом контр-адмирала Уиллиса Ли-младшего, командующего линкорами Тихоокеанского флота, поскольку предыдущий флагман USS Washinghton получил повреждения при столкновении с линкором USS Indiana.

На подходе к Марианским островам ночью 21 февраля 1944 г. авианосцы попали под удар японских самолетов. Одного из нападавших сбили зенитчики USS North Carolina, а еще два - другие корабли. На рассвете в воздух поднялись самолеты для ударов по островам Сайпан, Тиниан и Гуам. После операции корабли отошли в лагуну Мадзуро для заправки, а затем направились к Палау. Ночью 29 марта 1944 г. USS North Carolina записал на свой счет еще один самолет. 30 и 31 марта соединение нанесло удары по Палау, а 1 апреля 1944 г. - по острову Волеаи, где кроме различных сооружений удалось уничтожить 150 самолетов.

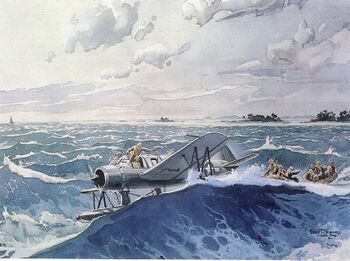

6 апреля 1944 г. соединение вернулось на Мадзуро, а через неделю USS North Carolina снова вышел в море в составе оперативной группы USS Enterprise, чтобы поддержать высадку и захват района Голландия на Новой Гвинее. 21 апреля 1944 г. по вражеским аэродромам были нанесены нейтрализующие удары, на следующий день на берег высадилась морская пехота. Прямая поддержка войск длилась до 24 апреля 1944 г., после чего корабли ушли на атолл Улити (остров на западе Каролинского архипелага) для заправки. Следующий выход снова был к Труку, где 29-30 апреля 1944 г. планировалось нанести удары по объектам базы и кораблям. Утром 29-го USS North Carolina открыл огонь по двум приближавшимся к его группе японским самолетам, сбив одного из них. Другой упал в воду под огнем с нового авианосца USS Lexington. В ходе атаки Трука 58-е соединение потеряло 26 самолетов по боевым и 9 по операционным причинам. Из 46 сбитых летчиков и членов их экипажей удалось спасти более половины, причем некоторых подбирали прямо в лагуне, на глазах у японцев. Один из спасательных плотов утром 1 мая 1944 г. был с воздуха замечен в лагуне Трука. Чтобы подобрать летчиков, был послан бортовой самолет с USS North Carolina. Однако после посадки на воду самолет перевернуло волной. Второй самолет смог подобрать экипаж первого, а затем отбуксировать плот с летчиками к находившейся недалеко подлодке USS Tang. Всего такими комбинированными воздушно-морскими командами было спасено 28 человек.

1 мая 1944 г. USS North Carolina открыл огонь по береговой обороне, зенитным батареям и аэродромам на Понапе, крупнейшем из Каролинских островов, выпустив 185 фугасных снарядов. После 70 минут обстрела вице-адмирал Ли решил, что оставшиеся цели не стоят расхода боезапаса, и увел все 6 своих быстроходных линкоров. Спустя три дня он вернулся в лагуну Мадзуро, где выявилась необходимость в ремонте главного руля на USS North Carolina. 14 мая 1944 г. вице-адмирал Ли перенес флаг на USS New Jersey, а USS North Carolina пришлось идти в Перл-Харбор для ремонта, который закончился 24-го. Уже 30 мая 1944 г. линкор вернулся, чтобы участвовать в операции у Марианских островов.

Снова линкор USS North Carolina (кэптен Ф. П. Томас) входил в состав завесы USS Enterprise. 6 июня 1944 г. соединение вышло в море и с 11 по 13 июня 1944 г. нанесло удары по островам Сайпан и Тиниан, после чего линкоры приступили к артиллерийской бомбардировке Сайпана, прикрывая тральщики. После окончания траления огонь был перенесен на суда в гавани Танапаг, большинство из которых было уничтожено и повреждено. 15-го началась высадка десанта. В тот день USS North Carolina сбил еще один самолет - один из двух, сумевших прорваться сквозь американский воздушный патруль.

Основная статья: Битва при Марианских островах

18 июня 1944 г. настал день сражения с главными силами японского флота под командованием адмирала Одзавы. До подхода японских авианосцев американцы решили сначала нанести удары по береговым аэродромам, чтобы уничтожить на них как можно больше самолетов и обезопасить свои тылы. утром 19 июня 1944 г. началась т.н. «Битва в Филиппинском море», когда истребители, прикрывавшие налет палубной авиации на Гуам, были отозваны на помощь кораблям. В 09:59 на дистанции 130 миль к западу было обнаружено большое число японских палубных самолетов. USS North Carolina вместе с еще 6 быстроходными линкорами, крейсерами и эсминцами по боевому расписанию находился в составе группы TG 58.7, действующей отдельно и несколько впереди от авианосцев - как раз на ожидаемом курсе подлета противника.

Пилоты американских палубных истребителей проделали огромную работу, уничтожив большую часть японских самолетов еще вне видимости своих кораблей. Но некоторым все же удалось прорваться к цели. Зенитчики USS North Carolina сбили двоих из них, а еще 7 сразил огонь соседних линкоров. Потери японцев оказались такими большими, что день 19 июня 1944 г. потом вспоминали как «Стрельбу по индейкам при Марианах». Два японских авианосца пошли на дно от торпед подводных лодок, еще один и в придачу два танкера потопили самолеты вечером 20-го. В тот день у противника осталось в строю всего 35 самолетов из 430, с которыми он начинал битву в Филиппинском море. Американский флот потерь не понес, а повреждения оказались небольшими.

Заправившись у Сайпана, USS North Carolina прикрывал удары авианосцев по островам Гуам, Рота и Паган, а затем оказывал артподдержку войскам, высаживавшимся на Сайпан. После захода на атолл Эниветок 9 июля 1944 г., он 17-го ушел на верфь Пьюджет Саунд в Бремертоне для ремонта гребных валов. Ремонт длился с 23 июля по 1 октября 1944 г., а 20-го линкор был уже в Перл-Харборе.

Операция в заливе Лейте

Основная статья: Операция в заливе Лейте

В это время началась широкомасштабная высадка в заливе Лейте и USS North Carolina (кэптен О.С. Колклоу) после заправки на Эниветоке 5 ноября 1944 г. прибыл на атолл Улити, чтобы присоединиться к соединению. В тот же день он вышел в море и 7-го встретился с группой авианосца USS Essex в точке заправки. При попытке заправиться в штормовом море на линкоре сорвало топливные шланги, а на других кораблях несколько человек смыло за борт. Шторм утих только 9 ноября.

17 ноября 1944 г. USS North Carolina зашел на Улити для пополнения запасов. В лагуне атолла утром 20 ноября линкор потерял свой танкер USS Mississinewa, который на якорной стоянке утопили японские подлодки-«кайтены». На танкере погибло 63 человек экипажа. Одну из подлодок недалеко от входа в лагуну таранным ударом потопил эсминец USS Case, а другую атаковал глубинными бомбами самолет 45-й авиагруппы Корпуса морской пехоты. Эти лодки фактически были человеко-торпедами нового типа, названными японцами «кайтен» (яп. 回天, букв. «возврат к небесам»). Водитель торпеды направлял ее на цель, а в 45 метрах от нее специальное устройство выбрасывало водителя, давая ему шанс на спасение. «Кайтены», утопившие танкер, были из числа четырех, выпущенных с подводной лодки I-47.

22 ноября 1944 г. USS North Carolina в составе группы авианосца USS Essex вышел с Улити для нанесения удара по центральной части острова Лусон. 2 декабря 1944 г. USS North Carolina вернулся на Улити и приступил к подготовке поддержки вторжения на остров Миндоро. 10 декабря 1944 г. быстроходные авианосцы в сопровождении USS North Carolina, других новых линкоров и прочих кораблей вышли в море для нанесения предварительных ударов по аэродромам острова Лусон, с которых японская авиация могла воспрепятствовать вторжению на Миндоро.

К вечеру 18 декабря 1944 г. корабли 3-го Флота к востоку от острова Лусон попали в один из самых сильных тайфунов того года, когда скорость ветра достигала 50 узлов. USS North Carolina, несмотря на то, что шел по ветру, кренился с размахами в 10°, а иногда и до 30°. Его штормовые повреждения оказались ничтожными, но три эсминца опрокинулись и затонули. После пополнения запасов на Улити линкор прикрывал авианосцы, самолеты с которых наносили мощные удары по противнику на пространстве от острова Формоза (Тайвань) и побережья Китая до японского архипелага Рюйкю. При этом был не только нанесен большой ущерб береговым объектам, но и уничтожено значительное количество самолетов, кораблей и судов.

Эти операции проводились одновременно с высадкой крупного десанта на севере Лусона в заливе Лингайен. USS North Carolina, USS Washinghton и USS South Dakota (6-я дивизия контр-адмирала Кули) входили в прикрытие оперативной группы TG 38.3 контр-адмирала Шермана. Линкорам приходилось не только прикрывать авианосцы от воздушных и ставшими почти призрачными надводных атак, но также дозаправлять из собственных топливных запасов эсминцы. Во время одной из таких дозаправок 21 января 1945 г. в 100 милях к востоку от южного берега о. Формоза, когда USS North Carolina и USS Washinghton были связаны шлангами с парой эсминцев каждый и двигались в стороне от других кораблей своей оперативной группы на 16 узлах, «камикадзе» сумели повредить авианосцы USS Langley и USS Ticonderoga. Пришлось Шерману отходить в базу. 26 января 1945 года соединение вернулось на Улити. К этому времени с момента ввода в строй USS North Carolina прошёл 232 170 миль.

Основная статья: Операция на Иводзиме

10 февраля состоялся новый выход в море, теперь под командованием адмирала Спрюэнса в составе 5-го Флота для поддержки операции по захвату острова Иводзима. USS North Carolina вместе с USS Washinghton входили в прикрытие группы TG 58.4 контр-адмирала Рэндольфа (авианосцы USS Yorktown, USS Randolph, USS Langley, USS Cabot). В 110 милях от берега острова Хонсю 16 февраля 1945 г. с палуб авианосцев поднялись ударные эскадрильи, которые обрушили тонны бомб на сборочный завод военно-морской базы Йокосука, уничтожив сотни японских самолетов. На следующий день настала очередь Токио. Линкоры тоже не бездействовали. 19 февраля 1945 г. оба корабля 6-й дивизии вместе с флагманом Спрюэнса тяжелым крейсером USS Indianapolis и 2 легкими крейсерами присоединились к оперативному соединению TF 54 контр-адмирала Роджерса (6 старых линкоров, 5 крейсеров, 16 эсминцев) для артиллерийской поддержки десанта на Иводзиму. 22 февраля 1945 г. USS North Carolina открыл огонь главным калибром по береговым батареям и укреплениям противника на острове, куда высаживались морские пехотинцы.

1 марта 1945 г., после прикрытия рейда авианосцев на Токио, USS North Carolina вернулся на Улити для пополнения запасов и дозаправки. 14 марта соединение снова вышло в море, чтобы нанести удар по авиационному центру на острове Кюсю с целью еще больше ослабить противника перед грядущей высадкой на Окинаву. На этот раз 6-я дивизия линкоров в составе USS Washinghton (флаг контр-адмирала Кули), USS North Carolina и USS South Dakota (флаг командующего линкорами Тихоокеанского флота вице-адмирала Уиллиса Ли) входила в прикрытие авианосцев оперативной группы TG 58.3 контр-адмирала Шермана (USS Essex, USS Bunker Hill, USS Hancock, USS Cabot и USS Bataan). 19 марта 1945 г. в авианосец USS Franklin попали две полубронебойные бомбы, сброшенные с небольшой высоты одиночным самолетом, прорвавшимся к цели под прикрытием облаков. Корабль удалось спасти только благодаря доблести и мастерству его экипажа. Крейсер USS Pittsburgh на 14 узлах потащил поврежденный авианосец в Перл-Харбор. USS North Carolina своими зенитками прикрывал отвод USS Franklin из опасной зоны.

Основная статья: Операция на Окинаве

24 марта 1945 г. линкоры отделились для бомбардировки южной оконечности Окинавы. Выпустив по берегу 158 снарядов 406-мм, USS North Carolina снова вступил в ордер ПВО авианосцев, самолеты которых атаковали японские укрепления на острове. 1 апреля 1945 г. линкор оказывал прямую поддержку высадившимся частям 10-й Армии. Стрельба по берегу не помешала ему сбить 6 апреля трех «камикадзе». В ходе этого суматошного боя с самолетами 127-мм снаряд с соседнего линкора попал в основание директора №2 127-мм батареи левого борта USS North Carolina (район шп. 99) убив 3 и ранив 44 человек. Взрыв произошел примерно в метре под роликовым погоном башенки директора, сделав в основании пробоину диаметром 25 см и разорвав 16 кабелей, из-за чего директор вышел из строя.

2 апреля 1945 г. самолеты соединения нанесли несколько мощных ударов по японской эскадре во главе с линкором IJN Yamato. В результате многочисленных бомбовых и торпедных попаданий самый большой линкор в мире пошел на дно. Кроме него затонули крейсер и эсминец, а еще 3 эсминца, получившие тяжелые повреждения, были затоплены экипажами. Только четырем эсминцам удалось вернуться на базу в Сасебо. В тот же день USS North Carolina записал на свой счет еще один самолет, который упал в воду недалеко от авианосца USS Essex. Два самолета ему удалось сбить 17 апреля 1945 г., а еще один был уничтожен совместными усилиями с другими кораблями. Через день линкор выпустил 201 снаряд 406-мм по юго-восточному берегу Окинавы. Орудия и зенитки USS North Carolina не смолкали ни днем, ни ночью вплоть до 27 апреля 1945 г., когда он был отозван на Улити. 5 мая 1945 г. он посетил атолл Бикини, а 9-го прибыл в Перл-Харбор, где приступил к текущему ремонту и починке повреждений, которые закончил 28 июня 1945 г. 15 июня 1945 г. корабль стал флагманом 6-й дивизии линкоров контр-адмирала Т.Р. Кули, а командиром стал кэптен Б. X. Хэнлон.

Операции 3-го Флота в Японии

28 июня 1945 г. USS North Carolina оставил Перл-Харбор и 7 июля 1945 г. у Маршалловых островов имел рандеву с оперативной группой авианосца USS Randolph, направлявшейся к берегам самой Японии. 10 июля 1945 г. был нанесен неожиданный удар по Токио, а спустя четыре дня палубная авиация совершила 1391 самолето-вылет на Хоккайдо и северную часть Хонсю. 15 июля 1945 г. корабельные орудия впервые обрушились на острова японской метрополии, серьезно повредив металлургический завод в Камаси. Вторая артиллерийская бомбардировка в тот же день вывела из строя заводы «Нихон Стил Компани» и металлургические заводы «Ваниси» в Муроране, остров Хокайдо. USS North Carolina в это время прикрывал авианосцы, а шанс отличиться самому ему представился 19 июля, когда он принял участие в обстреле заводов в Хитачи, расположенных в 65 милях к северо-востоку от Токио. Вместе с USS North Carolina в обстреле принимали участие линкоры USS Wisconsin, USS Missouri, USS Alabama и британский HMS King George V. 28 июля 1945 г. соединение нанесло несколько ударов по району Куре-Кобе.

10 августа 1945 г. с USS North Carolina катапультировали в воздух два бортовых гидросамолета, чтобы подобрать в Токийской бухте сбитого летчика с авианосца USS Essex. В сопровождении разведывательного самолета с крейсера USS Pasadena и 8 истребителей с USS Essex гидросамолеты около полудня достигли восточного берега бухты Мацу Кайван. Несмотря на высокие волны и сильный ветер лейтенант Якобе посадил свой самолет и подрулил как можно ближе к берегу. Но сбитый летчик лейтенант Кумбс не мог доплыть на волнении к самолету. Якобе, пытаясь добросить линь, вылез на поплавок, но был сбит в воду большой волной. Неуправляемый самолет ветром потащило через Токийскую бухту прямо под огонь береговых батарей в Оминато. Подобрать обоих летчиков удалось второму самолету с USS North Carolina, которым управлял лейтенант Оливер. Несмотря на перегрузку и неспокойное море Оливер смог взлететь под огнем японцев и благополучно доставить спасенных на линкор. А через несколько часов было получено известие, что японское правительство готово капитулировать.

Утром 15 августа 1945 г. был получен приказ о прекращении военных действий против Японии и поднятые для удара по Токио самолеты пришлось отзывать на авианосцы. В следующие дни с USS North Carolina на другие корабли для службы в составе оккупационных сил Токио передали несколько подразделений морских пехотинцев, офицеров и матросов. Его оперативная группа продолжала нести патрулирование над центральной частью Хонсю, пока первые части оккупационных сил транспортными самолетами перевозились с Окинавы на аэродром Ацуги. Линкор патрулировал в районе к югу от Сикоку до 2 сентября 1945 г., когда на борту USS Missouri был подписан акт о капитуляции Японии. USS North Carolina простоял на якоре в Токийской бухте до 5-го, чтобы дождаться возвращения членов своего экипажа, несших службу в Токио, а на следующий день ушел домой.

Послевоенное время

20 сентября 1945 г. USS North Carolina входил в Перл-Харбор, имея на борту принятых на Окинаве ветеранов, а через 5 дней линкор ушел к Панамскому каналу в составе оперативной группы авианосца USS Enterprise. 8 октября 1945 г., когда группа прибыла в Бальбоа, командующий 6-й дивизией линкоров контр-адмирал Кули перенес флаг с USS North Carolina на однотипный USS Washinghton. Линкор прошел через канал 11-го, а 17-го вошел в гавань Бостона. 15 ноября 1945 г. 6-я дивизия была переформирована в 4-ю дивизию линкоров линейно-крейсерских сил Атлантического флота, а 27-го USS North Carolina перешел в Нью-Йорк, где должен был начать плановый ремонт на военной верфи Нью-Йорка.

6 июня 1946 года USS North Carolina вышел из Нью-порта на учения у побережья Новой Англии, а затем проследовал в Аннаполис, чтобы принять на борт мидшипменов академии для практического плавания по Карибскому морю и к Панамскому каналу. Доставив будущих офицеров флота обратно, линкор 1 октября 1946 года вышел на нью-йоркскую верфь, где его надлежало подготовить к выводу из строя. Официально корабль разукомплектовали 27 июня 1947 года и поставили в резерв в Байонне, штат Нью-Джерси.

Мемориал

Тринадцать лет USS North Carolina простоял в резерве, пока 1 июня 1960 года его не исключили из списков флота. Губернатор штата Северная Каролина Ходжес загорелся идеей превращения линкора в мемориал и 11 ноября 1960 г. назначил комитет для претворения этой идеи в жизнь. 4 мая 1961 года уже следующий губернатор Терри Сэнфорд сформировал «Комиссию линкора USS North Carolina» и встретился по вопросу передачи корабля в собственность штата с начальником военно-морских операций адмиралом Бурком.

Церемония передачи корабля, проданного штату всего за 250 000 долларов, состоялась 6 сентября 1961 года на базе Байонне, а спустя 10 дней два мореходных буксира потащили первенца последнего поколения американских линкоров в последний поход в Уилмингтон, штат Северная Каролина. 1 октября 1961 года линкор USS North Carolina, ветеран тихоокеанской кампании, отдал якорь в устье реки Кэйп-Фир. Сильный дождь и туман задержали продвижение корабля вверх по реке на сутки. Проводка огромного линкора по изобиловавшей мелями реке да еще и при отсутствии ограждающих фарватер буев стала возможной только благодаря мастерству лоцмана кэптена Б. Бьюрриса. Но у самого места вечной стоянки нос разворачиваемого буксирами корабля сел на мель. В течение получаса одиннадцать буксиров и бульдозер пытались его освободить. Наконец, когда нос привсплыл, буксиры последним толчком загнали корабль на место его последней стоянки.

USS North Carolina, первый из вошедших в строй американских линкоров последнего поколения, стал настоящим ветераном войны на Тихом океане, участвовавшим почти во всех операциях, начиная с высадки на острове Гуадалканал 7 августа 1942 года и заканчивая подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии на борту линкора «Миссури» в Токийской бухте 2 сентября 1945 года. В течение 40 месяцев непрерывной боевой службы он оставил за кормой 307.000 миль, принял участие в девяти операциях по обстрелу берега, сбил 24 самолета противника и шесть раз японской пропагандистской радиостанцией «Токийская Роза» был объявлен потопленным.

Мемориал был открыт 29 апреля 1962 года. Власти штата выделили под него парк площадью 60 акров. Около тысячи зрительских мест расположены в носовой части верхней палубы. Офицерская кают-компания на главной палубе стала музеем, который открыт для публики ежедневно. Из репродукторов разносятся звуки взрывов, выстрелов и рев самолетных моторов, разыгрываются сцены из боевой жизни, через которые ему пришлось пройти в годы войны на Тихом океане. Имитируются даже выстрелы из его гигантских орудий, которые под страшный грохот десятка стереоусилителей изрыгают клубы дыма.