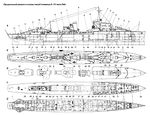

Эскадренные миноносцы типа 1934 /_1934A

| 16 ед. Заказано |

| 16 ед. Построено |

| 1934-1938 гг. Годы постройки |

| 1937-1945 гг. Годы службы |

| Deutsche Werke , Kiel; Deschimag, Bremen; Germaniawerft, Kiel; Blohm und Voss, Gamburg Место строительства |

| 2171-2270 / 3110-3190 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 119-121 / 11,3 / 6,4 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 70 000 л.с. 6 паровых котлов Энергетическая установка |

| 38 узл. Скорость хода |

| 1900-2760 миль Дальность плавания |

| 325 чел. Общая численность |

| 10 чел. Офицеры |

Артиллерия главного калибра

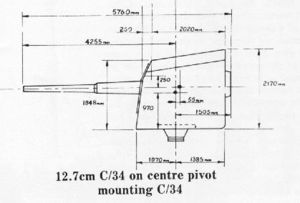

- 5 (5 × 1) — 127-мм C/34.

Универсальная артиллерия

- 4 (2 × 2) — 37-мм C/30;

- 6 (6 × 1) — 20-мм C/30.

Минно-торпедное вооружение

- 8 (2 × 4) — 533-мм ТА;

- 60 мин заграждения.

Противолодочное вооружение

- 2 бомбосбрасывателя;

- 4 бомбомета;

- 18 глубинных бомб.

Тип 1934:

Z-1 Leberecht Maass (1935)

Z-2 Georg Thiele (1935)

Z-3 Max Schulz (1935)

Z-4 Richard Beitzen (1935)

Тип 1934A:

Z-5 Paul Jakobi (1936)

Z-6 Theodor Riedel (1936)

Z-7 Hermann Schoemann (1936)

Z-8 Bruno Heinemann (1936)

Z-9 Wolfgang Zenker (1936)

Z-10 Hans Lody (1936)

Z-11 Bernd von Arnim (1936)

Z-12 Erich Giese (1937)

Z-13 Erich Koellner (1937)

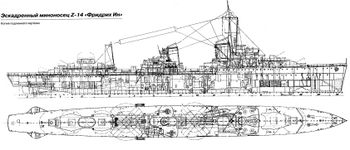

Z-14 Friedrich Ihn (1935)

Z-15 Erich Steinbrinck (1936)

Z-16 Friedrich Eckoldt (1937)

Содержание

- 1 История создания

- 2 Описание конструкции

- 3 Вооружение

- 4 Модернизации и переоборудования

- 5 Список кораблей

- 6 Сравнение характеристик с эскадренными миноносцами других стран 1920-1930-х годов постройки

- 7 См. также

- 8 Примечания

- 9 Литература и источники информации

- 10 Галерея изображений

История создания

Предпосылки к созданию

До 1933 года во флоте Германии было относительно современных всего дюжина миноносцев типа 1923 и 1924. Руководство флота понимало, что этого не достаточно. И в феврале 1933 года выдало задание на разработку проекта полноценного эскадренного миноносца. По планам должно было быть построено 4 единицы на начало 1934 года.

Проектирование и постройка

Отчетливо понимая, что количественно превзойти противника не удастся, было отдано предпочтение качеству. И немецкое руководство поставило задачу перед конструкторами - разработать эскадренные миноносцы, которые будут превосходить корабли вероятного противника как в скорости, так и в огневой мощи. Это привело к тому, что главную скрипку в новых проектах стала играть артиллерия, порой даже в ущерб торпедному вооружению. Кроме того от проектировщиков требовали: на сколько возможно увеличить прочность корпуса; максимально хорошие мореходные качества; высокую скорость на экономичном ходу и при этом хорошую дальность плавания.

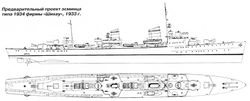

Однако длительный разрыв между поколениями проектировщиков корабле привел к отставанию немецких инженеров от коллег из других морских держав. Поэтому закономерностью выглядят первые проекты, по сути являющиеся модернизированными с увеличенным водоизмещением миноносцами типа 1923. Но еще в 1932 году были разработаны фирмами Schichau и Vulcan два проекта.

| Параметры проектов фирм | ||

|---|---|---|

| Параметр | Schichau | Vulcan |

| Водоизмещение, тонн | 1100 | 1500 |

| Артиллерийское вооружение | 3 - 127-мм 2 - 37-мм 2 - 20-мм |

4 - 127-мм 2 - 37-мм 2 - 20-мм |

| Торпедное вооружение | 6 (2 ×3) - ТА | |

| Максимальная скорость хода, узлов | 35 | 38 |

| Экономичная скорость хода, узлов | 19 | |

| Дальность хода на экономичной скорости, миль | 2200 | |

Однако оба проекта были отвергнуты главнокомандующим ВМС Германии адмиралом Эрихом Редером. В мае 1933 года главком распорядился увеличить орудий главного калибра до пяти, а торпедные аппараты сделать четырехтрубными. При этом дальность плавания увеличить до 3000 миль. Все эти требования вынудили проектировщиков пойти на ряд нововведений - применение высоконапорных котлов, которые имели меньшие размеры и больший КПД по сравнению со стандартными. Однако все это привело к увеличению водоизмещения до 1850 тонн. Это был предел установленный Лондонским договором для лидеров флотилий.

7 сентября 1933 года были рассмотрены четыре эскизных проекта, разработанных в конструкторских бюро фирм Schichau, Vulcan, Deschimag и Deutsche Werke. Самым оригинальным был проект фирмы Schichau. По нему эсминец имел гладкопалубный корпус и пять 127-мм орудий в двух спаренных и одной одноствольной башнях, а также шесть 37-мм и пять 20-мм орудий. И было в нем два четырехтрубных торпедных аппарата. Однако комиссия признала лучшим проект фирмы Deutsche Werke и уже на его основе был доработан проект, который впоследствии получил обозначение «Тип 1934».

Проработка проекта была завершена в начале весны 1934 года, а 1 апреля было выдано разрешение на строительство четырех эскадренных миноносцев, которые получили обозначение Z-1 — Z-4. 7 июля 1934 года был выдан контракт на строительство фирме Deutsche Werke. Через 3 месяца на верфях компании в Киле был заложен первый эсминец.

В этом же году были заказаны еще 12 кораблей данного типа - в трех фирмах Deschimag (Z-5 — Z-8), Germaniawerft (Z-9 — Z-13) и Blohm und Voss (Z-14 — Z-16). Однако из-за внесения небольшого количества изменений в конструкцию кораблей, их стали относить к типу 1934А. Хотя и принято считать все эти корабли однотипными, каждая из строивших верфей вносила свои изменения в проект. Так корабли от различных фирм отличаются водоизмещением, размерами, энергетическими механизмами и деталями внешнего вида.

Согласно контрактам, на постройку головного корабля, на каждой верфи выделялось два года. Остальные эсминцы необходимо было вводить в строй с интервалом в месяц. Но из-за загруженности верфей другими заказами, в установленный срок уложились только Deutsche Werke и Deschimag. Blohm und Voss затратила на постройку от 33 до 36 месяцев. А вот корабли строившиеся на верфях компании Germaniawerft вошли в состав флота только перед началом Второй мировой войны.

Постройка одного эскадренного миноносца типа 1934 / 1934A обошлась германскому флоту от 12,6 до 14,1 млн. рейхсмарок.

Названия

Описание конструкции

Корпус

Корпус эскадренных миноносцев типа 1934/1934А был без седловатости с удлинением - отношение длины к ширине составляло более 10,5, а отношение длины к высоте борта на миделе около 18. Почти 2/5 занимал полубак. Высота борта над водой по форштевню доходила до 5 метров. Форштевень был практически вертикальным и только наверху немного закруглялся. Корма у эсминцев была транцевая, закругленная с очень характерным для германских миноносцев тоннельным образованием под водой.

На заказанных кораблях на верфи Deutsche Werke полубак изначально не имел подъема к форштевню, а все остальные изначально строились с этим изменением. Впоследствии и на первых четырех эсминцах полубак модернизировали. А начиная с Z-9 носовую часть корпуса еще изменили для улучшения мореходности и из-за этого длина кораблей увеличилась на 2 метра.

Для постройки эскадренных миноносцев использовали судостроительную сталь марки St-52 с содержанием углерода 0,2% и пределом прочности на разрыв 52-61 кг/мм². Толщина стальных листов для обшивки была от 6 до 11 мм, а палубных до 13 мм. Для скрепления стальных листов использовалась сварка, благодаря этому эсминцы изготавливались цельносварными.

Набор корпуса происходил по поперечной системе. Шпация была 1,5 метра и уменьшалась к носу до 1 метра, а у самых оконечностей - 0,5 метра. Шпангоуты нумеровались условно через 1 метр. Из-за этого главные водонепроницаемые переборки часто имели дробную нумерацию.

Верхняя палуба была цельная, а нижняя была только в оконечностях. Все они являлись водонепроницаемыми. В районе машинно-котельных отделений было двойное дно. В междонном пространстве, которые было высотой 1,1 метр, находились запасы топлива, масла, питьевой и котельной воды.

Корпуса эскадренных миноносцев имели пятнадцать отсеков с нумерацией от кормы к носу. При этом ахтерпик не имел нумерации и фактически был шестнадцатым отсеком. Деление происходило посредством водонепроницаемых переборок, которые доходили до верхней палубы, а в носовой части - до палубы полубака.

В I отсеке на нижней палубе был расположен кубрик, а под ним находилась рулевая машина с ручным штурвалом. Во II и III отсеках располагались помещения офицеров и фельдфебелей, а под ними - погреба боезапаса. В отсеках XI-XIV на главной и нижней палубах были кубрики команды, а на платформе - погреба главного калибра, холодильник и цепной ящик.

В отсеках IV и VI находились машинные, а в VII, IX и X - котельные отделения. V и VIII играли роль коффердамов для улучшения живучести кораблей.

В носовой надстройке на нижнем ярусе находилась канцелярия, шифровальная и радиорубка. На втором ярусе были помещения снарядных элеваторов, ходовая и штурманская рубки. На шельтердеке между орудиями находилось помещение элеваторов, которое были при этом еще и каютой для коков и вестовых.

Энергетическая установка и механизмы

Котлы

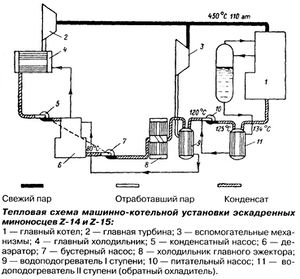

На эсминцах Z-1 — Z-8 были установлены высокопарные котлы Wagner, а на Z-9 — Z-16 - высокопарные котлы Benson.

Котлы Wagner были трехколлекторными с горизонтальными пароперегревателями и подогревателями воздуха. Но не имели экономайзеров. С каждой стороны котла в середине главного набора трубок был установлен U образный суперподогреватель, который позволял кроме подогрева питательной воды, еще и удалять из нее кислород и другие растворенные газы.

Котлы Benson состояли из четырех секций и снабжались вертикальным сепаратором для стабилизации испарения. В котлах вода, которая подавалась под давлением, нагревалась до критической температуры и превращалась в пар, минуя режим вскипания, при этом давление пара перед входом в пароперегреватель снижалось до необходимой величины. Изначально питательная вода подавалась из второй ступени питательных насосов, но в последствии были установлены специальные циркуляционные помпы.

| Характеристики высокопарных паровых котлов | ||||

|---|---|---|---|---|

| системы Wagner (большой) |

системы Wagner (малый) |

системы Benson (большой) |

системы Benson (малый) | |

| Рабочее давление в коллекторе, атм. | 70 | 110 | ||

| Нормальная температура пара, °C | 460 | 510 | ||

| Температура питательной воды, °C | 175 | 140 | ||

| Размеры, м.: | ||||

| Длина | 6,4 | 4,8 | - | |

| Ширина | 3,7 | 3,5 | 3,2 | - |

| Высота | 5,6 | 5,4 | 5,62 | - |

| Площадь нагревательной поверхности, м² | 394 | 346 | 564 | 355 |

| Объем топки, м³ | 16,8 | 14,2 | 17,6 | 10,7 |

| Сухой вес, т | 41,3 | 38,6 | 41,7 | 28,8 |

| Нормальная паропроизводительность, т/ч | 54,7 | 47,7 | 60 | 35 |

| Число и тип форсунок | 2 «Зааке» | 2 «Блом унд Фосс» | ||

| Производительность форсунок, кг/ч | 4858 | 4250 | 3973 | - |

| Эффективность при полной нагрузке, % | 78 | 77 | ||

На эскадренных миноносцах устанавливалось по шесть котлов в трех котельных отделениях - кормовом, носовом и среднем, которые располагались побортно без продольной переборки. В носовом КО[2] были размещены котлы «малого» типа, которые были меньшего размера и паропроизводительности. В отсеке VIII так же был вспомогательный котел для повседневных нужд.

Работа котельной установки обеспечивалась двумя главными и двумя маршевыми питательными насосами, которые находились по одному в каждом МО[3] (производительностью 210 и 50 м³/ч соответственно). Кроме того, в каждом КО были установлены по одному резервному насосу с производительностью 150 м³/ч.

В каждом из КО было по два турбо- и одному электрофорсуночному блоку, одному турбо- и одному растопочному электровентилятору. На каждом котле было установлено по две двойных ротационных форсунки. Для подогрева воздуха, который поступал к котлам, использовали топочные газы, а для мазута и питьевой воды - пар. Так же была возможность подогревать мазут свежим паром до 85-95°C.

Для того, чтобы пополнить запасы котельной воды использовались вакуумные испарители с производительностью по 50 т/ч. Они находились по одному в каждом МО и работали на отработанном паре от вспомогательных механизмов.

Управление котлами осуществлялось системой автоматического регулирования фирмы «Аскания», которые имели регуляторы нагрузки, питания, воздуха, уровня воды в коллекторе котла, перепада давления питательной воды и топлива. Рабочей жидкостью в этой системе было масло. Благодаря этой системе обеспечивалась стабильная работа котлов при различных нагрузках, строго поддерживалось давление пара. Внедрение этой системы позволило сократить численность вахты до трех человек в каждом КО.

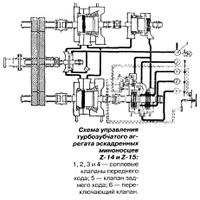

Турбозубчатые агрегаты

На эскадренных миноносцах стояли турбозубчатые агрегаты системы Wagner активно-реактивного типа. Однако для Z-1 — Z-8 проектировала и изготавливала фирма Deschimag. Они состояли из трех секций: высокого(7100 об/мин), среднего(5760 об/мин) и низкого(2826 об/мин) давления, работавших на общий редуктор. Из-за такой компоновки появилась необходимость в паразитных шестернях для ТВД и ТСД. Из-за этого агрегат получился очень громоздким и шумным. ТВД и ТСД были активного типа, а ТНД - реактивная двухпроточная. Турбина заднего давления была низкого давления, активного типа и устанавливалась на выходе вала ТНД переднего хода и обеспечивалась мощностью 7500 л.с. (максимальная - до 9500 л.с.)при 220 об/мин.

На первых четырех эсминцах была установлены крейсерские турбины, которые подключались через гидромуфту фирмы Vulcan. Однако на испытаниях были выявлены большие потери на трение даже при отключенной муфте и вскоре они были демонтированы. На других эсминцах они не устанавливались.

На Z-9 — Z-16 устанавливались турбины фирмы Blohm und Voss. Секции высокого и среднего давления устанавливались позади соответствующей секции низкого давления. Из-за этого применялись коаксиальные валы, но это позволило избавиться от паразитных шестерен. Задний ход обеспечивался отдельной турбиной высокого давления, которая передавала вращение на вал через собственную шестерню.

Запас топлива по проекту составлял 299 тонн, полный 670-770 тонн. Предполагалось, что при скорости 19 узлов корабль сможет преодолеть 4400 морских миль и находиться в море в течении восьми суток. Фактически дальность плавания была 1540-1980 миль, а автономность не превышала 60 часов, т.е. не более 2,5 суток.

Мореходные качества

Первые же походы эскадренных миноносцев типа 1934/1934А выявили несовершенство обводов корпуса, плохую остойчивость, задымленность. В свежую погоду корабли не всходили на волну, а прорезали ее и зарывались носом. Из-за этого, даже при небольшом волнении, весь бак до орудия №1 заливался сплошным потоком воды. При этом перемещение по верхней палубе было связано с риском для жизни.

Остойчивость кораблей оставляла желать лучшего. Из-за большого «верхнего» веса и тяжелого корпуса у них метацентрическая высота при полном водоизмещении составляла всего 0,79 метра, а при стандартном уменьшалась до 0,6 метра.

Маневренность эсминцев была так же не высокой. Диаметр циркуляции на скорости в 21,4 узла составлял 580 метров (4,83 длины корпуса), на скорости 35 узлов - 855 метров (7,1 длины корпуса). При резкой перекладке руля возникал дифферент на нос. В штормовую погоду эсминец плохо слушался руля и рыскал по курсу.

Вспомогательное оборудование

Электроснабжение

Электрооборудование эскадренных миноносцев работало на постоянном токе напряжением 220 В. В каждом из МО было по турбогенератору марки AEG мощностью 200 кВт. Чтобы питать корабли при отключенных котлах на эсминцах устанавливалось три дизель-генератора, которые располагались в VIII отсеке под помещением вспомогательного котла. Два были мощностью по 60 кВт и один - 30 кВт (на Z-9 — Z-16 все три по 50 кВт).

Штурманское оборудование

Эскадренные миноносцы были оборудованы гирокомпасами системы «Аншютц», репитеры которых устанавливались на мостике, в ходовой рубке и в постах управления огнем. Магнитные компасы, в отличии от британской практики, играли только вспомогательную роль.

Руль и рулевые механизмы

Эсминцы были оснащены одним балансирным рулем с приводом Дэвиса. Максимальный угол перекладки был 40° на каждый борт. Румпельных постов было два - основной в ходовой рубке и запасной на средней надстройке. При необходимости аварийного управления, могло осуществляться из румпельного отделения при помощи ручного штурвала.

Якорь и якорная система

Якорное устройство состояло из двух якорей системы Холла. Вес составлял по 2 тонны. Для их выборки служили два носовых якорно-швартовых шпиля с приводом от одного электромотора. Кормовой брашпиль с электроприводом использовался для постановки тралов, буксировки и швартовки.

Водоотливная и противопожарная системы

Главная пожарная магистраль питалась от двух электрических насосов производительностью 20-30 т/ч при давлении 6 кг/см³. В КО и МО, а так же и в помещениях между ними, устанавливались системы парового и газового пожаротушения. Кроме того имелись пеногенераторы.

Водоотливная система включала в себя три электронасоса главной магистрали производительностью по 300 т/ч, а так же три вспомогательные донки производительностью по 80 т/ч. При необходимости можно было еще задействовать турбоциркуляционные насосы, которые имели для этого специальные патрубки. Благодаря этому суммарная мощность водоотливной системы доходила до 2100 т/ч.

Недостатком данной системы была большая протяженность системы. Она часто выходила из строя из-за засорения и подсоса воздуха.

Балластная система

По проекту все эсминцы должны были быть оборудованы пассивными успокоителями качки по типу цистерн Фрама, которая состояла из двух цистерн с водой, переливанием воды управляла гиросистема. Но установить ее успели только на несколько кораблей. Из-за низкой эффективности на испытаниях, система была заменена на скуловые кили.

Шлюпочное вооружение

В состав спасательных плавсредств входили:

Катера находились в районе носовой трубы. Спуск осуществлялся при помощи крана грузоподъемностью 9 тонн. Ял и шлюпка устанавливались у кормовой трубы и спускались шлюпбалками.

В военное время корабли дополнительно снабжались спасательными плотиками квадратной формы. Они крепились на надстройках, обвесах мостиков, торпедных аппаратах и щитах орудий.

Экипаж и обитаемость

Экипаж эскадренных миноносцев типа 1934/1934А состоял из 10 офицеров и 313-315 матросов.

Каюта командира корабля занимала 2/3 кормовой надстройки и состояла из спальни, салона и санузла. Общая площадь 19 м². ближе к носу была расположена кают-компания с буфетом для офицеров. Жилые помещения офицеров состояли из десяти одно- и двухместных и находились в III отсеке.

Во II отсеке располагались шесть двухместных кают для фельдфебелей. К ним примыкала кают-компания. Матросы располагались в девяти кубриках: 70 человек на нижней палубе в корме; остальные, включая машинную команду, в носовой части верхней и нижней палуб. В XI отсеке в полубаке были 8-10 местные кубрики унтер-офицеров.

Вооружение

| Характеристики артиллерийского вооружения | |||

|---|---|---|---|

| Модель | 127 C/34 | 37 C/30 | 20 C/30 |

| Калибр, мм | 127 | 37 | 20 |

| Длина ствола, клб. | 45 | 83 | 65 |

| Вес орудия с затвором, кг | 3645 | 243 | 64 |

| Длина орудия, мм | 5760 | 3074 | 2253 |

| Длина ствола, мм | 5430 | 2960 | 1300 |

| Число нарезов | 44 | 16 | 8 |

| Скорострельность, выстр./мин | 15-18 | 30 | 120 |

| Вес унитарного патрона, кг | - | 2,1 | 0,32 |

| Вес снаряда, кг | 28 | 0,742 | 0,134 |

| Вес разрывного заряда, кг | 8,5 | 0,365 | - |

| Вес метательного снаряда, кг | 8,7 | 0,365 | 0,12 |

| Начальная скорость снаряда, м/с | 830 | 1000 | 835 |

| Дальность стрельбы, м /угол возвышения, ° | 17400/30 | 8500/45 | 4900/45 |

| Досягаемость по высоте, м /угол возвышения, ° | - | 6800/85 | 3700/85 |

| Живучесть ствола, выстр. | 1950 | 7500 | 20000 |

Артиллерия главного калибра

В качестве орудий главного калибра на эскадренные миноносцы типа 1934/1934А устанавливались пять 127-мм орудия SK C/34 с длиной ствола 45 калибра. Орудия производились в Дюссельдорфе на заводах фирмы Rheinmetall-Borsig. Орудие имело лейнированный ствол с вертикальным скользящим затвором, гидравлический откатный механизм и два пружинных накатника. Заряжание было раздельным.

Орудия были смонтированы в открытых одинарных штыревых установках LC/34, которые обеспечивали круговое вертикальное наведение и горизонтальное в пределах -10 — +30°. Небольшой угол возвышения не давал возможности вести стрельбу по воздушным целям. Общая масса установки составляла 10220 кг, из которых 1870 кг приходилось на бронещит толщиной 8 мм. Для вертикального и горизонтального наведения использовались соответственно электрический и гидравлический привода. Для вертикальной и горизонтальной наводки в щите были предусмотрены амбразуры. Они располагались по обеим сторонам от ствола. Каждую установку LC/34 обслуживал расчет из 10 человек.

Орудийные установки располагались на корабле линейно. Два первых орудия линейно возвышенно в носу. Третье - перед кормовой надстройкой. Два последних в корме также линейно возвышенно. Углы обстрела для орудий, которые находились на оконечностях, составлял 240°, а для орудия №3 - от 30° до 150° на каждый борт. Платформы «возвышенных» орудий имели ромбовидную форму. Для этих орудий были оборудованы специальные снарядные лотки, окаймлявшими ограждение платформ. Это существенно облегчало труд заряжающим.

Боезапас для орудий главного калибра хранился в четырех погребах на платформе второго дна (погреб №3 обеспечивал орудия №3 и №4). Подача боеприпасов происходила при помощи электрических подъемников. Их было по два на орудие - основной и вспомогательный. Боекомплект состоял из 120 выстрелов на каждое орудие. Этого, с учетом скорострельности в 15-18 выстрелов в минуту, хватало всего на 7 - 10 минут боя.

В боекомплект входили фугасные снаряды без бронебойного колпачка с взрывателем мгновенного или временного действия. Кроме этого было 100 осветительных снарядов массой 27,4 кг со специальными уменьшенными зарядами.

Зенитная артиллерия

Были установлены два спаренных 37-мм зенитных орудия C/30 с длиной ствола 83 калибра. Орудия располагались на площадках в районе второй дымовой трубы. Зенитная пушка C/30 была полуавтоматическая и обладала высокими баллистическими характеристиками. Вертикальное наведение было в пределах -9 — +85°. Важная особенность установки была стабилизация в трех плоскостях при помощи гироскопов. Масса установки составляла 3670 кг.

Еще были установлены шесть одиночных 20-мм орудий C/30 с длиной ствола 65 калибра. Они располагались парами на полубаке по бокам орудия главного калибра №2, по бокам шлюпочных кранов и на кормовой надстройке между орудиями №3 и №4. Скорострельность орудий была 120 выстрелов в минуту. Однако магазин был всего на 20 выстрелов, что требовало его частой замены. Живучесть ствола достигала 20 тысяч выстрелов.

Автомат монтировался в одинарных установках L/30, которые имели коническое основание, а к нему крепилась телескопическая труба, которая позволяла регулировать высоту подъема ствола. Масса установки - 420 кг, расчет 4-6 человек.

Противолодочное вооружение

На борьбы с подводными лодками противника кораблях были глубинные бомбы двух типов - WBF и WBG. Боезапас бомб составлял 18 штук, из которых 6 хранились на кормовых скатах, а остальные - в погребе. Позже число мин увеличили до 30-36, а у кормовой надстройки стали монтировать по четыре бомбомета.

| Характеристики глубинных бомб | ||

|---|---|---|

| Модель | WBF | WBG |

| Масса ВВ[4], кг | 60 | |

| Общая масса, кг | 139 | 180 |

| Установка глубины взрыва, м | 15, 25, 35, 45, 60, 75 | 20, 35, 50, 70, 90, 120 |

| Скорость погружения, м/с | 2,23 | 3,5 |

Минно-торпедное вооружение

Торпедное вооружение эскадренных миноносцев типа 1934/1934А состояло из двух четырехтрубных 533-мм торпедных аппаратов. Они приводились в действие вручную или дистанционно с мостика при помощи силового привода с гидравлическим двигателем. При скорости до 28 узлов допускался пуск торпед в секторе от 30 до 150°. При более высокой скорости - от 45 до 135°. На 90° аппарат поворачивался за 50 секунд. Трубы аппаратов - без растворения, изготавливались из легкого алюминиевых сплавов, что очень сильно упрощало технологию. Средние трубы были смещены немного назад относительно крайних. Это было сделано, чтобы предотвратить опасность повреждения хрупких стабилизаторов торпеды при залпе. Выстрел осуществлялся сжатым воздухом или пороховым зарядом. Пост торпедного наводчика был оснащен механическим указателем угла поворота и оптическим прицелом.

В контейнерах рядом с торпедными аппаратами могло хранится до восьми запасных торпед. Для их приема, транспортировки и перезарядки имелись легкие стрелы, две торпедных тележки и два зарядных приспособления. Перезарядка аппаратов на волнении была сопряжена с огромными трудностями, поэтому вместо запасных торпед часто брали дополнительный боезапас артиллерии.

Для стрельбы использовались только парогазовые торпеды типа G7a. Ее боевая часть включала 280 кг ТГА[5] или гексанита. Общая масса торпеды была 1528 кг, длина 7,186 метров. Существовало три режима хода:

- 6000 метров на 44 узлах

- 8000 метров на 40 узлах

- 14000 метров на 30 узлах

Глубина хода могла варьироваться в широком диапазоне - от 1 до 52 метров с шагом 1 метр. Торпеда снабжалась либо контактным, либо магнитным взрывателем.

Для постановки мин эсминцы оборудовались стационарными минными путями, которые были выполнены из стали швеллерного профиля и были приварены к палубе электросваркой. Штатный боекомплект составлял 60 якорных мин (контактных EMC, магнитных EMF и RMB, противолодочных UMA и UMB) или 80-100 минных защитников (RB и EMR).

Противоминное вооружение

Для защиты от мин корабли оснащались двумя комплектами параванов-охранителей (OGG - Ouer Geleit Gerate). Они устанавливались на специальный шпирон, выдвигавшийся через отверстие в форштевне ниже ватерлинии. Ширина протраленной полосы составляла 20-25 см.

Кроме того корабли комплектовались параван-тралами, для постановки которых на корме устанавливались электрические краны.

Дымовая аппаратура

Для постановки дымовых завес эсминцы имели сбрасываемые на плотиках дымовые шашки.

Системы управления огнем

Для управления огнем на эсминцах было два поста. Они располагались на верхнем мостике и средней надстройке. В каждом из них были установлены 4-ех метровый стереоскопический дальномер и стабилизированный в двух плоскостях визир. В состав визира входили обычный бинокулярный прицел, приборы готовности орудий к выстрелу, управления цепью стрельбы, автомат ВИР с датчиками прицела и целика, снабженные корректорами. Это позволяло управлять огнем упрощенным способом - без центрального поста.

Носовой вычислитель был стабилизирован для определения величины изменения пеленга. Для обслуживания дальномера и вычислителя требовалось 3 человека. Центральный артиллерийский пост, включавший так называемую «артиллерийскую решающую станцию» (Artillerierechtenstelle) типа C34/Z фирмы Zeiss, находился в XI отсеке на нижней палубе. Гировертикаль размещалась в отсеке вспомогательных механизмов, близко к центру корабля.

Система управления зенитным огнем фактически отсутствовала. Дистанционный взрыватель 127-мм снарядов для заградительной стрельбы по самолетам выставлялся по данным дальномерного барабана. Для 37-мм орудий устанавливали дальномер с базой 1,25 метра, а 20-мм автоматов - ручные 70-см дальномеры.

Управление торпедной стрельбой производилось с торпедного поста, который находился рядом с артиллерийским. На крыльях мостика были установлены торпедные прицелы типа TZA-2 со стабилизированной оптикой. Прицелы выдавали курсовой угол и скорость цели. Дальность до этой цели определялась по дальномеру. Информация поступала на «торпедную решающую станцию» (Torpedorechtenstelle) также фирмы Zeiss. Станция включала в себя планшет и электромеханический калькулятор для решения торпедного треугольника, а также автомат залповой стрельбы, который определял интервалы при пуске торпед веером. Минимальный интервал был 2 секунды.

Средства связи и обнаружения

На эскадренных миноносцах типа 1934/1934А было установлено по два прожектора - 90-см боевой на площадке на средней надстройке и 60-см сигнальный на площадке фок-мачты. Посты управления прожекторами были на нижнем ярусе носового мостика.

На эскадренные миноносцы устанавливали четыре радиопередатчика и приемника (ДВ, ДВ ближнего действия, КВ и УКВ). Радиорубка находилась на нижнем ярусе носовой надстройки. Рядом с ней располагался шифровальный пост, который был оборудован шифровальной машиной Enigma.

В качестве гидроакустических средств на кораблях устанавливалась шумопеленгаторная станция GHG (Gruppenhorchgerdt). В ее комплект входило 36 гидрофонов, которые устанавливались вдоль бортов, компенсатор и два блока питания для усилителя и приемников. Рабочие частоты 500 Гц, 1, 3, 6 и 10 кГц. По расчетным данным обнаружение шума торпед должно было происходить на дистанции в 2000 метров, а подводной лодки - на дистанции 500-700 метров.

Модернизации и переоборудования

В 1938-1939 годах на Z-7 Hermann Schoemann в качестве эксперимента для улучшения управляемости были удлинены дейдвуды, но ощутимых результатов это не дало.

В 1939-1940 годах все эскадренные миноносцы были оснащены размагничивающими устройствами типа MES.

В 1940-ом году, на оставшихся в строю эсминцах, была установлена треногая фок-мачта. Затем были заменены 20-мм автоматы C/30 на более совершенные C/38. При этом было установлено дополнительно три новых автомата - на баке перед орудием №1 и в оконечностях шельтердеков под стволами орудий №2 и №4. Позже носовой автомат был перенесен ближе к форштевню и установлен на круговом банкете.

С конца 1941 года на корабли стали устанавливать счетверенные 20-мм «фирлинги». Их монтировали на кормовой надстройке на месте пары одинарных автоматов, которые были перенесены на крылья мостика.

В начале 1942 года на уцелевшие эскадренные миноносцы типа 1934/1934А (Z-4 Richard Beitzen, Z-5 Paul Jakobi, Z-6 Theodor Riedel, Z-10 Hans Lody, Z-14 Friedrich Ihn и Z-15 Erich Steinbrinck) были на 1,2 метра срезаны носовые трубы и на0,7 метра укорочены козырьки. Это позволило немного снизить «верхний» вес и улучшить остойчивость.

С апреля 1943 года на эсминцы Z-9 — Z-16 стали устанавливать новые турбины высокого давления фирмы Germaniawerft вместо старых. Однако из-за этого мощность снизилась на 3000 л.с.

В 1944 году Z-5 Paul Jakobi, Z-10 Hans Lody и Z-15 Erich Steinbrinck прошли капитальный ремонт. Во время него корабли были оборудованы «атлантическими» форштевнями. Из-за этого их длина увеличилась до 121 метра (Z-10 Hans Lody - до 123 метров). Кроме того были установлены характерные основания фок-мачт, позволявшие антенне радара совершать круговые вращения. На Z-4 Richard Beitzen был только переделан форштевень.

В ноябре 1944 года был принят проект модернизации эсминцев «Барбара». Согласно нему зенитное вооружение эскадренных миноносцев типа 1934/1934А должно было стать следующим:

- две спаренных 37-мм установки C/30;

- четыре спаренных 37-мм установки M/42 (две на носовой надстройке и две на месте орудия №3);

- девять 20-мм автоматов (одинарный на баке, спаренные LM/44 на крыльях мостика и счетверенный на корме);

- направляющая для 86-мм неуправляемых ракет RAG (Raketten Abschuss Gerdte).

Но из-за тяжелого военного положения Германии программу полностью осуществить не удалось. Успели только на Z-5 Paul Jakobi, Z-10 Hans Lody и Z-15 Erich Steinbrinck, которые из-за этого лишились орудия №3.

Список кораблей

| Список эскадренных миноносцев типа 1934/1934A | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Изображение | Название | Верфь постройки | Стапельный номер | Заказан | Заложен | Спущен на воду | Введен в строй | Конец службы |

| Эскадренные миноносцы типа 1934 | ||||||||

| Z-1 Leberecht Maass | Deutsche Werke | K242 | 07.07.1934 | 10.10.1934 | 18.08.1935 | 14.01.1937 | По ошибке потоплен германским бомбардировщиком 22.02.1940 в Северном море. | |

| Z-2 Georg Thiele | Deutsche Werke | K243 | 07.07.1934 | 25.10.1934 | 18.08.1935 | 27.02.1937 | Взорван экипажем после израсходования боезапаса в Уфут-Фьорде, 13.04.1940. | |

| Z-3 Max Schulz | Deutsche Werke | K244 | 07.07.1934 | 02.01.1935 | 30.11.1935 | 08.04.1937 | Подорвался на минах и погиб 22.02.1940 в Северном море. | |

| Z-4 Richard Beitzen | Deutsche Werke | K245 | 07.07.1934 | 07.01.1935 | 30.11.1935 | 13.05.1937 | Передан по репарациям Великобритании, продан на слом в 1949 году. | |

| Эскадренные миноносцы типа 1934A | ||||||||

| Z-5 Paul Jakobi | Deschimag | W899 | 09.01.1935 | 15.07.1935 | 24.03.1936 | 29.06.1937 | По репарациям передан Великобритании, в 1946 году передан Франции (Desaix). | |

| Z-6 Theodor Riedel | Deschimag | W900 | 09.01.1935 | 18.07.1935 | 22.04.1936 | 02.07.1937 | По репарациям передан Великобритании, в 1946 году передан Франции (Kleber). | |

| Z-7 Hermann Schoemann | Deschimag | W901 | 09.01.1935 | 07.09.1935 | 16.07.1936 | 09.09.1937 | 02.05.1942 тяжело поврежден в Баренцевом море в бою с британским крейсером HMS Edinburghи эсминцами HMS Forester и HMS Foresight. После оставлен экипажем и затоплен подрывными зарядами. | |

| Z-8 Bruno Heinemann | Deschimag | W902 | 09.01.1935 | 14.01.1936 | 15.09.1936 | 08.01.1938 | Погиб 25.01.1942 подорвавшись на британских авиационных магнитных минах в Ла-Манше в 8 милях севернее Дюнкерка. | |

| Z-9 Wolfgang Zenker | Germaniawerft | G535 | 04.08.1934 | 22.03.1935 | 27.03.1936 | 02.07.1938 | 13.04.1940 взорван экипажем после израсходования боезапаса в Уфут-Фьорде, Норвегия. | |

| Z-10 Hans Lody | Germaniawerft | G536 | 04.08.1934 | 01.04.1935 | 14.05.1936 | 13.09.1938 | По репарациям передан Великобритании. | |

| Z-11 Bernd von Arnim | Germaniawerft | G537 | 04.08.1934 | 26.04.1935 | 08.07.1936 | 06.12.1938 | 13.04.1940 взорван экипажем после израсходования боезапаса в Уфут-Фьорде, Норвегия. | |

| Z-12 Erich Giese | Germaniawerft | G538 | 04.08.1934 | 03.05.1935 | 12.03.1937 | 04.03.1939 | 13.04.1940 погиб в Уфут-Фьорде, Норвегия, в бою с британскими эсминцами HMS Bedouin, HMS Eskimo, HMS Punjabi и линкором HMS Warspite. | |

| Z-13 Erich Koellner | Germaniawerft | G539 | 10.11.1934 | 12.10.1935 | 18.03.1937 | 28.08.1939 | 13.04.1940 погиб в Уфут-Фьорде, Норвегия, в бою с британскими эсминцами HMS Bedouin, HMS Eskimo, HMS Punjabi и линкором HMS Warspite. | |

| Z-14 Friedrich Ihn | Blohm und Voss | B503 | 19.01.1935 | 30.05.1935 | 15.11.1936 | 06.04.1938 | По репарациям передан СССР («Прыткий»). | |

| Z-15 Erich Steinbrinck | Blohm und Voss | B504 | 19.01.1935 | 30.05.1935 | 24.09.1936 | 31.05.1938 | По репарациям передан СССР («Пылкий»). | |

| Z-16 Friedrich Eckoldt | Blohm und Voss | B505 | 19.01.1935 | 04.11.1935 | 21.03.1937 | 28.07.1938 | 31.12.1942 погиб в бою с британским крейсером HMS Sheffield в Баренцевом море. | |

Сравнение характеристик с эскадренными миноносцами других стран 1920-1930-х годов постройки

| Сравнительные ТТХ эскадренных миноносцев 1920-1930-х годов постройки | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Характеристики | Тип 1934/1934A |

Тип Navigatori |

Тип Jaguar |

Тип A |

Тип Fubuki |

Тип Porter |

| Годы строительства головного корабля | 1935 | 1929 | 1926 | 1930 | 1928 | 1936 |

| Водоизмещение стандартное/полное, тонн | 2270 / 3190 | 1944 / 2580 | 2160 / 3098 | 1564 / 2041 | 1883 / 2559 | 1863 / 2638 |

| Размерения, длина/ширина/осадка метров | 119 / 11,3 / 3,8 | 107,7 / 10,2 / 3,4 | 126,8 / 11,2 / 3,65 | 104,5 / 10,29 / 3,76 | 118,41 / 10,36 / 3,2 | 116,5 / 11,28 / 3,12 |

| Энергетическая установка, л. с. | 70 000 | 55 000 | 50 000 | 39 000 | 50 000 | 50 000 |

| Количество и тип котлов | 6 Wagner / Benson | 4 Odero / Yarrow | 5 Du Temple | 3 Адмиралтейских | 4 Kampon Ro-Go | 4 Бабкок / Вилкокс |

| Количество и тип турбин или ТЗА | 2 Wagner | 2 Parsons / Този | 2 Rateau | 2 Parsons / Yarrow | 2 Kampon | 2 |

| Скорость, узлов | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 37 |

| Дальность плавания, миль/при скорости, узлов | 1900 / 19 | 3800 / 18 | 2900 / 16 | 4800 / 15 | 5000 / 14 | 6500 / 12 |

| Запас нефти, тонн | 299 | 580 | 530 | 432 | 482 | 508 |

| Артиллерийское вооружение | 5 × 127-мм | 6 × 120-мм | 5 × 130-мм | 5 × 120-мм | 6 × 127-мм | 8 × 127-мм |

| Зенитное вооружение | 4 × 37-мм 6 × 20-мм |

2 × 40-мм 4 × 13,2-мм |

2 × 75-мм | 2 × 40-мм | 2 × 7,7-мм | 8 × 28-мм 2 × 12,7-мм |

| Торпедное вооружение | 8 × 533-мм | 6 × 533-мм | 6 × 550-мм | 8 × 533-мм | 9 × 610-мм | 6 × 533-мм |

| Экипаж, чел. | 325 | 230 | 195 | 185 | 197 | 230 |

См. также

Примечания

- ↑ Более известном как Ютландское сражение.

- ↑ Котельном отделении

- ↑ Машинном отделении

- ↑ Взрывчатое вещество

- ↑ Тротил, гексоген, алюминий.

Литература и источники информации

Литература

- Патянин С., Морозов М. Немецкие эсминцы Второй мировой. Демоны морских сражений.. — М.: «Яуза», «Коллекция», «Эксмо», 2007. — 160 с. — ISBN 978-5-699-24368-6

Ссылки

Галерея изображений

Чертежи и реконструкции

Фотографии

Эсминец Z-4 Richard Beitzen в охранении линкора Scharnhorst. 12 февраля 1942 года.