Коллекция «На службе Отечеству»

| Версия 20:09, 18 мая 2019 | Текущая версия на 17:21, 22 августа 2022 | |||

не показано 25 промежуточных версии 3 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | [[Файл:|450 px |frameless|right]] | + | [[Файл:PCZA016 SovietBBArc.png|450 px |frameless|right]] | |

| {{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||

| |pic = | |pic = | |||

| |content = '''Коллекция «На службе Отечеству»''' введена в игру в [[Ship:Обновление 0.8.4|обновлении 0.8.4]] мая 2019 г. на постоянной основе в связи с вводом в игру ветки [[Ship:Линкоры|линкоров]] [[Ship:Корабли СССР|СССР]]. | |content = '''Коллекция «На службе Отечеству»''' введена в игру в [[Ship:Обновление 0.8.4|обновлении 0.8.4]] мая 2019 г. на постоянной основе в связи с вводом в игру ветки [[Ship:Линкоры|линкоров]] [[Ship:Корабли СССР|СССР]]. | |||

| }} | }} | |||

| ? | + | |||

| ==Общая информация== | ==Общая информация== | |||

| Новая [[Ship:Коллекции|коллекция]] состоит из 32 элементов, тематически распределённых по 8 разделам: | Новая [[Ship:Коллекции|коллекция]] состоит из 32 элементов, тематически распределённых по 8 разделам: | |||

| Строка 31: | Строка 31: | |||

| Наградой за собранную коллекцию — возможность менять цвета камуфляжей и ставить два флага на советские линкоры. | Наградой за собранную коллекцию — возможность менять цвета камуфляжей и ставить два флага на советские линкоры. | |||

| ? | + | Эмблемой коллекции являются следующие элементы: | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | Эмблемой коллекции | + | ||

| * якорь; | * якорь; | |||

| * звезда. | * звезда. | |||

| ==Подколлекция «Адмирал Николай Герасимович Кузнецов» == | ==Подколлекция «Адмирал Николай Герасимович Кузнецов» == | |||

| ? | Полностью собранная подколлекция открывает возможность установки второго флага на | + | Полностью собранная подколлекция открывает возможность установки второго флага на крейсера СССР. | |

| {{switcher|menu=top|style=Flags | {{switcher|menu=top|style=Flags | |||

| |[[Файл:PCZC336 SovietBBArc Commissar flag.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC336 SovietBBArc Commissar flag.png|200 px|link=]]# | |||

| Строка 56: | Строка 53: | |||

| Суровая зима 1941-1942 года была жестоким испытанием не только для жителей и защитников блокадного Ленинграда. Серьёзно страдала и техника. Так, состоявший на вооружении армии и флота пистолет «ТТ» часто отказывал на морозе. Начальник штаба [[Navy:Балтийский_флот_ВМФ_России|Балтийского флота]] контр-адмирал Ю.Ф. Ралль обратился в вышестоящие инстанции с просьбой изготовить на одном из Ленинградских заводов более надёжный пистолет, которым можно было бы вооружить морских офицеров. | Суровая зима 1941-1942 года была жестоким испытанием не только для жителей и защитников блокадного Ленинграда. Серьёзно страдала и техника. Так, состоявший на вооружении армии и флота пистолет «ТТ» часто отказывал на морозе. Начальник штаба [[Navy:Балтийский_флот_ВМФ_России|Балтийского флота]] контр-адмирал Ю.Ф. Ралль обратился в вышестоящие инстанции с просьбой изготовить на одном из Ленинградских заводов более надёжный пистолет, которым можно было бы вооружить морских офицеров. | |||

| ? | Ленинградский областной комитет Компартии, рассмотрев вопрос, поручил заводу № 181 в кратчайшие сроки спроектировать и изготовить первую партию новых пистолетов. Получив в январе 1942 года лишь эскизы деталей, мастера завода вручную изготовили опытный образец, который уже в марте 1942 года был успешно испытан при температуре | + | Ленинградский областной комитет Компартии, рассмотрев вопрос, поручил заводу № 181 в кратчайшие сроки спроектировать и изготовить первую партию новых пистолетов. Получив в январе 1942 года лишь эскизы деталей, мастера завода вручную изготовили опытный образец, который уже в марте 1942 года был успешно испытан при температуре минус 30 градусов Цельсия. Пистолет, получивший в честь Балтийского флота название «Балтиец», имел калибр 7,62 мм и магазин на восемь патронов. Всего в условиях блокады, также кустарным способом, было изготовлено 14 «Балтийцев». Пистолет с заводским номером 2 и дарственной надписью вручили народному комиссару ВМФ адмиралу Николаю Герасимовичу [[Navy:Кузнецов,_Николай_Герасимович|Кузнецову]]." | |

| Строка 68: | Строка 65: | |||

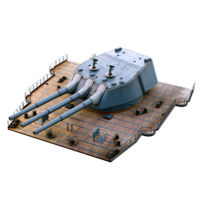

| ==Подколлекция «Орудия главного калибра» == | ==Подколлекция «Орудия главного калибра» == | |||

| ? | + | За полностью собранная подколлекцию выдается контейнер «Октябрьская революция». | ||

| {{switcher|menu=top|style=Flags | {{switcher|menu=top|style=Flags | |||

| |[[Файл:PCZC340 SovietBBArc 305mm.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC340 SovietBBArc 305mm.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:305-мм_орудие_Обуховского_завода_образца_1907_года|305-мм орудие образца 1907 года]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:305-мм_орудие_Обуховского_завода_образца_1907_года|305-мм орудие образца 1907 года]]'''</big><br /> | |||

| ? | Проанализировав опыт русско-японской войны 1904-1905 годов, руководство Морского ведомства пришло к выводу, что орудия главного калибра новых линейных кораблей должны обладать существенно лучшей баллистикой и дальнобойностью, чем 305-мм пушки в 40 калибров длиной, устанавливавшиеся на большинстве русских эскадренных броненосцев. Первоначально вооружение проектируемого линкора предполагалось разместить в двухорудийных башнях, однако затем по настоянию Морского Генерального штаба было отдано предпочтение трёхорудийной установке. | + | Проанализировав опыт [[Navy:Русско-японская_война|русско-японской войны]] 1904-1905 годов, руководство Морского ведомства пришло к выводу, что орудия главного калибра новых [[Navy:Линейный_корабль|линейных кораблей]] должны обладать существенно лучшей баллистикой и дальнобойностью, чем [[Navy:305-мм_орудие_Обуховского_завода_образца_1895_года|305-мм пушки]] в 40 калибров длиной, устанавливавшиеся на большинстве русских эскадренных [[Navy:Броненосец|броненосцев]]. Первоначально вооружение проектируемого линкора предполагалось разместить в двухорудийных башнях, однако затем по настоянию Морского Генерального штаба было отдано предпочтение трёхорудийной установке. | |

| ? | Новое 305-мм орудие с длиной ствола в 52 калибра разрабатывал Обуховский завод в Санкт-Петербурге. Первый экземпляр был изготовлен уже в 1907 году. Трёхорудийную башенную установку разработали также в Санкт-Петербурге на Металлическом заводе. Башни балтийских линкоров («Севастополь», «Гангут» и другие) защищались броневыми плитами толщиной 203 мм. Максимальный угол возвышения орудий в них составлял 25 градусов, что обеспечивало дальность стрельбы снарядом образца 1911 года в 24 километра. Позднее, при модернизации одного из линкоров, угол возвышения орудий увеличили до 40 градусов, что довело их дальнобойность до 30 км. | + | Новое [[Navy:305-мм_орудие_Обуховского_завода_образца_1907_года|305-мм орудие]] с длиной ствола в 52 калибра разрабатывал [[Navy:Обуховский_завод|Обуховский завод]] в Санкт-Петербурге. Первый экземпляр был изготовлен уже в 1907 году. Трёхорудийную башенную установку разработали также в Санкт-Петербурге на Металлическом заводе. Башни [[Navy:Балтийский_флот_ВМФ_России|балтийских]] линкоров ([[Navy:Севастополь_(1911)|«Севастополь»]], [[Navy:Гангут_(1911)|«Гангут»]] и другие) защищались броневыми плитами толщиной 203 мм. Максимальный угол возвышения орудий в них составлял 25 градусов, что обеспечивало дальность стрельбы снарядом образца 1911 года в 24 километра. Позднее, при модернизации одного из линкоров, угол возвышения орудий увеличили до 40 градусов, что довело их дальнобойность до 30 км. | |

| |[[Файл:PCZC341 SovietBBArc 356mm.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC341 SovietBBArc 356mm.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:356-мм_орудие_образца_1913_года|356-мм орудие образца 1913 года]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:356-мм_орудие_образца_1913_года|356-мм орудие образца 1913 года]]'''</big><br /> | |||

| ? | В 1911 году, когда началось проектирование новых «броненосных крейсеров» для Балтийского моря — будущих линейных крейсеров типа «Измаил», — уже было известно о строительстве | + | В 1911 году, когда началось проектирование новых «броненосных крейсеров» для Балтийского моря — будущих [[Navy:Линейный_крейсер|линейных крейсеров]] типа [[Navy:Линейные_крейсера_типа_«Измаил»|«Измаил»]], — уже было известно о строительстве в [[Navy:ВМС_Великобритании|Англии]] кораблей, вооружённых [[Navy:343-мм_орудие_Mk_V|343-мм]] артиллерией. Очевидно было, что вскоре и другие страны последуют примеру британцев, увеличивая калибр орудий своих новых [[Navy:Дредноут|дредноутов]]. В связи с этим в российском Морском ведомстве решили сделать 356-мм пушки основным вооружением будущих кораблей. | |

| ? | Вполне естественно, что орудия и башни для линейных крейсеров проектировались на основе к тому моменту уже запущенных в производство орудий и башен линкоров типа «Гангут»/«Севастополь». Очень мощные для своего времени 356-мм пушки с длиной ствола в 52 калибра, разработанные в 1913 году Обуховским заводом, были способны отправить 748-кг снаряд на дальность свыше 23 км при максимальном угле возвышения, в соответствии с проектом башен, в 25 градусов. Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, отвлекла промышленность Империи на более насущные задачи, в итоге строительство ни самих линейных крейсеров, ни башен для них так и не было завершено. Введено было в эксплуатацию лишь одно 356-мм орудие в опытной полигонной установке, которое приняло участие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | + | Вполне естественно, что орудия и башни для линейных крейсеров проектировались на основе к тому моменту уже запущенных в производство орудий и башен [[Navy:Линейный_корабль|линкоров]] [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Севастополь»|типа «Гангут»/«Севастополь»]]. Очень мощные для своего времени [[Navy:356-мм_орудие_образца_1913_года|356-мм пушки]] с длиной ствола в 52 калибра, разработанные в 1913 году [[Navy:Обуховский_завод|Обуховским заводом]], были способны отправить 748-кг снаряд на дальность свыше 23 км при максимальном угле возвышения, в соответствии с проектом башен, в 25 градусов. [[Navy:Первая_мировая_война|Первая мировая война]], начавшаяся в 1914 году, отвлекла промышленность Империи на более насущные задачи, в итоге строительство ни самих линейных крейсеров, ни башен для них так и не было завершено. Введено было в эксплуатацию лишь одно 356-мм орудие в опытной полигонной установке, которое приняло участие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | |

| |[[Файл:PCZC342 SovietBBArc 406mm.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC342 SovietBBArc 406mm.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:406-мм_орудие_Б-37|406-мм орудие Б-37]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:406-мм_орудие_Б-37|406-мм орудие Б-37]]'''</big><br /> | |||

| ? | Проектирование морских орудий калибром 406 мм началось | + | Проектирование морских орудий [[Navy:406-мм_орудие_образца_1914_года|калибром 406 мм]] началось в [[Navy:Российский_Императорский_флот|России]] ещё в 1914 году. Вплоть до конца [[Navy:Первая_мировая_война|Первой мировой войны]] именно такой артиллерией предполагалось вооружать перспективные [[Navy:Линейный_корабль|линейные корабли]]. Линкоры «Большого флота», проектирование которых началось в [[Navy:Военно-Морской_Флот_СССР|СССР]] в 1936 году, также должны иметь 406-мм орудия, однако наработки 20-летней давности для нового времени уже не годились. В 1937-1940 годах на заводе [[Navy:Обуховский_завод|«Большевик»]] в Ленинграде было спроектировано и изготовлено [[Navy:406-мм_орудие_Б-37|орудие Б-37]] с длиной ствола 50 калибров. | |

| ? | Испытания Б-37 были проведены на полигоне во второй половине 1940 года. Орудие обеспечивало снаряду весом в 1108 кг начальную скорость 830 м/с. Дальность стрельбы при оптимальном угле возвышения в 45 градусов превышала 45,5 км. Орудия Б-37 являлись главным вооружением линкоров типа «Советский Союз». Трёхорудийные башенные установки для них проектировал Ленинградский Металлический завод, разрабатывавший в своё время башни для первых русских дредноутов. Общий вес каждой установки составлял порядка 2400 тонн, работу башни в боевых условиях должны были обеспечивать 100 человек. | + | Испытания Б-37 были проведены на полигоне во второй половине 1940 года. Орудие обеспечивало снаряду весом в 1108 кг начальную скорость 830 м/с. Дальность стрельбы при оптимальном угле возвышения в 45 градусов превышала 45,5 км. Орудия Б-37 являлись главным вооружением линкоров [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Советский_Союз»|типа «Советский Союз»]]. Трёхорудийные башенные установки для них проектировал Ленинградский Металлический завод, разрабатывавший в своё время башни для первых русских [[Navy:Дредноут|дредноутов]]. Общий вес каждой установки составлял порядка 2400 тонн, работу башни в боевых условиях должны были обеспечивать 100 человек. | |

| |[[Файл:PCZC343 SovietBBArc 457mm.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC343 SovietBBArc 457mm.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''457-мм морское орудие'''</big><br /> | <big>'''457-мм морское орудие'''</big><br /> | |||

| ? | При проектировании | + | При проектировании в [[Navy:Военно-Морской_Флот_СССР|СССР]] после окончания [[Navy:Вторая_мировая_война|Второй мировой войны]] новых линейных кораблей ([[Navy:Линейные_корабли_проекта_24|«Проект 24»]]) для них предусматривались различные варианты вооружения. Специальная комиссия, собранная главным командованием ВМФ, изучив характеристики возможных противников, пришла к выводу, что для успешной борьбы с самыми мощными из них — [[Navy:ВМС_США|американскими]] линкорами [[Navy:Линейные_корабли_типа_Iowa|типа Iowa]], советский корабль должен быть вооружён 457-мм орудиями. | |

| ? | Выполненные в 1949 году расчёты для трёхорудийной башни с 457-мм орудиями показали, что такие установки при выдающихся боевых данных (где дальность стрельбы доходила до 52 км) — имели бы чрезвычайно значительные массово-габаритные характеристики. Такие башни должны были быть едва ли не вдвое тяжелее башен линкоров типа «Советский Союз», доводя водоизмещение, а значит и стоимость кораблей «Проекта 24» до непосильных для советской промышленности значений. В связи с этим от такого варианта вооружения при дальнейшей разработке проекта отказались, вернувшись к 406-мм калибру. | + | Выполненные в 1949 году расчёты для трёхорудийной башни с 457-мм орудиями показали, что такие установки при выдающихся боевых данных (где дальность стрельбы доходила до 52 км) — имели бы чрезвычайно значительные массово-габаритные характеристики. Такие башни должны были быть едва ли не вдвое тяжелее башен [[Navy:Линейный_корабль|линкоров]] типа «Советский Союз», доводя водоизмещение, а значит и стоимость кораблей «Проекта 24» до непосильных для советской промышленности значений. В связи с этим от такого варианта вооружения при дальнейшей разработке проекта отказались, вернувшись к 406-мм калибру. | |

| }} | }} | |||

| ==Подколлекция «Славные имена» == | ==Подколлекция «Славные имена» == | |||

| ? | Полностью собранная подколлекция открывает возможность | + | Полностью собранная подколлекция открывает возможность выбирать альтернативную схему камуфляжа на крейсерах СССР. | |

| {{switcher|menu=top|style=Flags | {{switcher|menu=top|style=Flags | |||

| |[[Файл:PCZC344 SovietBBArc Gangut Medal.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC344 SovietBBArc Gangut Medal.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Медаль «За морское сражение при Гангуте»|Медаль «За победу при Гангуте»]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Медаль «За морское сражение при Гангуте»|Медаль «За победу при Гангуте»]]'''</big><br /> | |||

| ? | 27 июля (9 августа) 1714 года, во время Северной войны, русский гребной флот под командованием адмиралов Апраксина и Михайлова (под именем последнего в бою участвовал царь Пётр) блокировал у полуострова Гангут отряд шведских кораблей. В жаркой абордажной схватке, в которой лично участвовал и сам царь, все десять кораблей противника были захвачены. Сражение при Гангуте стало первой победой русского регулярного флота и его пышно отпраздновали в Санкт-Петербурге. | + | 27 июля (9 августа) 1714 года, во время Северной войны, русский гребной флот под командованием адмиралов [[Navy:Апраксин,_Фёдор_Матвеевич|Апраксина]] и Михайлова (под именем последнего в бою участвовал царь Пётр) блокировал у полуострова Гангут отряд шведских кораблей. В жаркой абордажной схватке, в которой лично участвовал и сам царь, все десять кораблей противника были захвачены. Сражение [[Navy:Гангутское_сражение|при Гангуте]] стало первой победой русского регулярного флота и его пышно отпраздновали в Санкт-Петербурге. | |

| ? | В память о сражении отчеканили медали: золотые — для офицеров, серебряные — для матросов и солдат. На лицевой стороне медали поместили портрет царя Петра Алексеевича в доспехах и лавровом венке, на оборотной — изображение морского боя между русскими галерами и шведской эскадрой с датой «Июля 27 дня 1714 года». Уже в 1719 году был спущен на воду 90-пушечный парусный линейный корабль, получивший в честь сражения название «Гангут». Вошедший в состав Русского Императорского флота в 1914 году линкор-дредноут «Гангут» был четвёртым кораблём, несшим это славное имя. | + | В память о сражении отчеканили медали: золотые — для офицеров, серебряные — для матросов и солдат. На лицевой стороне медали поместили портрет царя Петра Алексеевича в доспехах и лавровом венке, на оборотной — изображение морского боя между русскими галерами и шведской эскадрой с датой «Июля 27 дня 1714 года». Уже в 1719 году был спущен на воду 90-пушечный парусный линейный корабль, получивший в честь сражения название «Гангут». Вошедший в состав [[Navy:Российский_Императорский_флот|Русского Императорского флота]] в 1914 году линкор-дредноут [[Navy:Гангут_(1911)|«Гангут»]] был четвёртым кораблём, несшим это славное имя. | |

| |[[Файл:PCZC345 SovietBBArc Izmail Medal.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC345 SovietBBArc Izmail Medal.png|200 px|link=]]# | |||

| Строка 109: | Строка 106: | |||

| Превращённый под руководством европейских инженеров в одну из мощнейших крепостей мира, Измаил в войну 1787–1791 годов являлся ключевым опорным пунктом турецкой армии на реке Дунай. Русские войска несколько раз пытались взять крепость, но всякий раз неудачно. Однако, когда в начале декабря 1790 года в командование осаждавшими вступил генерал Александр Суворов, судьба Измаила была решена. «Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть» — таков был ультиматум Суворова туркам. ...11 декабря 1790 года после кровопролитного штурма Измаил пал. Первым его комендантом был отличившийся при взятии крепости генерал Михаил Кутузов, будущий победитель Наполеона в войне 1812 года. | Превращённый под руководством европейских инженеров в одну из мощнейших крепостей мира, Измаил в войну 1787–1791 годов являлся ключевым опорным пунктом турецкой армии на реке Дунай. Русские войска несколько раз пытались взять крепость, но всякий раз неудачно. Однако, когда в начале декабря 1790 года в командование осаждавшими вступил генерал Александр Суворов, судьба Измаила была решена. «Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть» — таков был ультиматум Суворова туркам. ...11 декабря 1790 года после кровопролитного штурма Измаил пал. Первым его комендантом был отличившийся при взятии крепости генерал Михаил Кутузов, будущий победитель Наполеона в войне 1812 года. | |||

| ? | Восхищённая успехом, императрица Екатерина II повелела наградить всех солдат, казаков и матросов, участвовавших в штурме, памятной серебряной медалью. Медаль была овальной формы и чеканилась из серебра. На лицевой стороне был изображён вензель императрицы, на оборотной — надпись «За отменную храбрость при взятье Измаила декабря 11 1790». Спустя почти 125 лет после этой славной победы, в июне 1915 года в Санкт-Петербурге спустили на воду линейный крейсер | + | Восхищённая успехом, императрица Екатерина II повелела наградить всех солдат, казаков и матросов, участвовавших в штурме, памятной серебряной медалью. Медаль была овальной формы и чеканилась из серебра. На лицевой стороне был изображён вензель императрицы, на оборотной — надпись «За отменную храбрость при взятье Измаила декабря 11 1790». Спустя почти 125 лет после этой славной победы, в июне 1915 года в Санкт-Петербурге спустили на воду [[Navy:Линейный_крейсер|линейный крейсер]] [[Navy:Измаил_(1915)|«Измаил»]] — головной в серии из четырёх кораблей в 32500 тонн водоизмещения каждый. | |

| |[[Файл:PCZC346 SovietBBArc Sinop Medal.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC346 SovietBBArc Sinop Medal.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Медаль «В память войны 1853—1856»|Медаль для участников Синопского сражения]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Медаль «В память войны 1853—1856»|Медаль для участников Синопского сражения]]'''</big><br /> | |||

| ? | Утром 18(30) ноября 1853 года шесть русских линейных кораблей под командованием вице-адмирала Нахимова вошли в бухту города Синоп, что на черноморском побережье Турции. В гавани города под прикрытием нескольких береговых батарей была сосредоточена эскадра противника. В 12 часов 30 минут русские корабли открыли огонь, и уже через пару часов от турецкой флотилии остались лишь пылающие обломки, а батареи на берегу обратились в груду развалин. Русская эскадра потеряла 37 человек убитыми. Синопская битва вошла в историю как последнее крупное сражение эпохи парусного флота. | + | Утром 18(30) ноября 1853 года шесть русских линейных кораблей под командованием вице-адмирала [[Navy:Нахимов,_Павел_Степанович|Нахимова]] вошли в бухту города Синоп, что на черноморском побережье Турции. В гавани города под прикрытием нескольких береговых батарей была сосредоточена эскадра противника. В 12 часов 30 минут русские корабли открыли огонь, и уже через пару часов от турецкой флотилии остались лишь пылающие обломки, а батареи на берегу обратились в груду развалин. Русская эскадра потеряла 37 человек убитыми. [[Navy:Синопское_сражение|Синопская битва]] вошла в историю как последнее крупное сражение эпохи парусного флота. | |

| ? | Вскоре после окончания Восточной (Крымской) войны 1853-1856 годов для награждения её участников была учреждена особая медаль. На лицевой её стороне изображались вензели императоров Николая I и Александра II, в правления которых шла война, и годы — «1853-1854-1855-1856». На оборотной стороне была помещена цитата из Ветхого Завета. Для участников Синопского сражения медаль чеканилась из светлой бронзы и носиться она должна была на Георгиевской ленте. Спустя два года после окончания войны на воду был спущен названный в честь победы при Синопе 130-пушечный парусный паровой линейный корабль. Ещё через несколько десятилетий, в 1889 году в состав Черноморского флота вошёл эскадренный броненосец «Синоп». | + | Вскоре после окончания Восточной (Крымской) войны 1853-1856 годов для награждения её участников была учреждена особая медаль. На лицевой её стороне изображались вензели императоров Николая I и Александра II, в правления которых шла война, и годы — «1853-1854-1855-1856». На оборотной стороне была помещена цитата из Ветхого Завета. Для участников Синопского сражения медаль чеканилась из светлой бронзы и носиться она должна была на Георгиевской ленте. Спустя два года после окончания войны на воду был спущен названный в честь победы при Синопе 130-пушечный парусный паровой линейный корабль. Ещё через несколько десятилетий, в 1889 году в состав [[Navy:Черноморский_флот_ВМФ_России|Черноморского флота]] вошёл эскадренный [[Navy:Броненосец|броненосец]] [[Navy:Синоп_(1887)|«Синоп»]]. | |

| |[[Файл:PCZC347 SovietBBArc Suvorov Medal.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC347 SovietBBArc Suvorov Medal.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''Жетон в память генералиссимуса Суворова'''</big><br /> | <big>'''Жетон в память генералиссимуса Суворова'''</big><br /> | |||

| ? | В 1900 году в России широко отмечалось столетие со дня кончины великого русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова (1730–1800). Среди приуроченных к этой дате мероприятий были решение об основании Суворовского музея и чеканка специального памятного жетона. С этими событиями была тесно связана и закладка эскадренного броненосца «Князь Суворов», состоявшаяся в сентябре 1901 года в Санкт-Петербурге. | + | В 1900 году в России широко отмечалось столетие со дня кончины великого русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова (1730–1800). Среди приуроченных к этой дате мероприятий были решение об основании Суворовского музея и чеканка специального памятного жетона. С этими событиями была тесно связана и закладка эскадренного [[Navy:Броненосец|броненосца]] [[Navy:Князь_Суворов_(1902)|«Князь Суворов»]], состоявшаяся в сентябре 1901 года в Санкт-Петербурге. | |

| ? | В 1904 году «Князь Суворов» вступил в строй, став флагманским кораблём Второй Тихоокеанской эскадры. В мае 1905 года броненосец погиб у острова Цусима в сражении | + | В 1904 году «Князь Суворов» вступил в строй, став флагманским кораблём Второй Тихоокеанской эскадры. В мае 1905 года броненосец погиб у острова [[Navy:Цусима_-_(1905)|Цусима]] в сражении с [[Navy:ВМС_Японии|японским]] флотом. Спустя немногим меньше полувека, в начале 1951 года в Ленинграде состоялась закладка нового корабля, получившего имя легендарного полководца, — лёгкого [[Navy:Крейсер|крейсера]] проекта [[Navy:Лёгкие_крейсера_типа_«Свердлов»_проекта_68-бис|68-бис]] [[Navy:Александр_Суворов_(1952)|«Александр Суворов»]]. | |

| }} | }} | |||

| ==Подколлекция «Русские кораблестроители I» == | ==Подколлекция «Русские кораблестроители I» == | |||

| ? | + | За полностью собранная подколлекцию выдается контейнер «Октябрьская революция». | ||

| {{switcher|menu=top|style=Flags | {{switcher|menu=top|style=Flags | |||

| |[[Файл:PCZC348 SovietBBArc Skvortsov.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC348 SovietBBArc Skvortsov.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Скворцов,_Дмитрий_Васильевич|Дмитрий Васильевич Скворцов (1859–1910)]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Скворцов,_Дмитрий_Васильевич|Дмитрий Васильевич Скворцов (1859–1910)]]'''</big><br /> | |||

| ? | Дмитрий Васильевич Скворцов принадлежал к числу видных русских кораблестроителей броненосной эры. В 1886 году он окончил кораблестроительный отдел Николаевской морской академии. Спустя всего пять лет Скворцов был назначен наблюдать за постройкой броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков». Занимая с 1896 года пост главного корабельного инженера Санкт-Петербургского порта, он участвовал в проектировании эскадренных броненосцев типа «Бородино», а затем руководил постройкой головного корабля серии. В 1907 году Скворцов был произведён в чин генерал-майора Корпуса корабельных инженеров. | + | Дмитрий Васильевич Скворцов принадлежал к числу видных русских кораблестроителей броненосной эры. В 1886 году он окончил кораблестроительный отдел Николаевской морской академии. Спустя всего пять лет Скворцов был назначен наблюдать за постройкой [[Navy:Броненосец|броненосца]] береговой обороны [[Navy:Адмирал_Ушаков_(1893)|«Адмирал Ушаков»]]. Занимая с 1896 года пост главного корабельного инженера Санкт-Петербургского порта, он участвовал в проектировании эскадренных броненосцев [[Navy:Эскадренные_броненосцы_типа_«Бородино»|типа «Бородино»]], а затем руководил постройкой головного корабля серии. В 1907 году Скворцов был произведён в чин генерал-майора Корпуса корабельных инженеров. | |

| В 1906 году в проводившемся Морским ведомством Российской империи международном конкурсе проектов «большого быстроходного броненосца с сильной современной артиллерией» предпочтение было отдано проекту, разработку которого возглавлял Дмитрий Васильевич Скворцов. «Броненосец» Скворцова мог бы стать первым русским линкором-дредноутом — это был 22000-тонный корабль с турбинной энергетической установкой, вооружённый десятью 305-мм орудиями в пяти башнях. | В 1906 году в проводившемся Морским ведомством Российской империи международном конкурсе проектов «большого быстроходного броненосца с сильной современной артиллерией» предпочтение было отдано проекту, разработку которого возглавлял Дмитрий Васильевич Скворцов. «Броненосец» Скворцова мог бы стать первым русским линкором-дредноутом — это был 22000-тонный корабль с турбинной энергетической установкой, вооружённый десятью 305-мм орудиями в пяти башнях. | |||

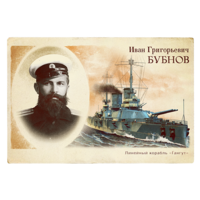

| |[[Файл:PCZC349 SovietBBArc Bubnov.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC349 SovietBBArc Bubnov.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Бубнов,_Иван_Григорьевич|Иван Григорьевич Бубнов (1872–1919)]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Бубнов,_Иван_Григорьевич|Иван Григорьевич Бубнов (1872–1919)]]'''</big><br /> | |||

| ? | Иван Григорьевич Бубнов — один из самых выдающихся российских инженеров-кораблестроителей. После блестящего окончания в 1896 году Николаевской морской академии, он создал несколько проектов больших броненосных крейсеров, вооружённых 254-мм и 203-мм артиллерией. Бубнов являлся также главным конструктором субмарин, среди которых был знаменитый | + | Иван Григорьевич Бубнов — один из самых выдающихся российских инженеров-кораблестроителей. После блестящего окончания в 1896 году Николаевской морской академии, он создал несколько проектов больших броненосных крейсеров, вооружённых 254-мм и 203-мм артиллерией. Бубнов являлся также главным конструктором субмарин, среди которых был знаменитый [[Navy:Дельфин_(1903)|«Дельфин»]] — первая русская [[Navy:Подводная_лодка|подводная лодка]] с двигателем внутреннего сгорания. В 1912 году он получил чин генерал-майора Корпуса корабельных инженеров. | |

| ? | В 1907-1909 годах Иван Григорьевич Бубнов совместно с другим выдающимся учёным-кораблестроителем Алексеем Крыловым (1863–1945) разработал проект «линейных кораблей водоизмещением в 23000 тонн». В июне 1909 года по этому проекту были заложены четыре корабля — первых русских дредноута: «Гангут», «Петропавловск», «Полтава» | + | В 1907-1909 годах Иван Григорьевич Бубнов совместно с другим выдающимся учёным-кораблестроителем Алексеем Крыловым (1863–1945) разработал проект [[Navy:Линейный_корабль|«линейных кораблей]] водоизмещением в 23000 тонн». В июне 1909 года по этому проекту были заложены четыре корабля — первых русских дредноута: [[Navy:Гангут_(1911)|«Гангут»]], [[Navy:Петропавловск_(1911)|«Петропавловск»]], [[Navy:Полтава_(1911)|«Полтава»]] и [[Navy:Севастополь_(1911)|«Севастополь»]]. Позднее, в 1914 году генерал Бубнов руководил проектированием ещё более мощных [[Navy:Проект_линкора_инженера_Бубнова|линкоров]] водоизмещением в 35000 тонн, вооружённых 406-мм артиллерией." | |

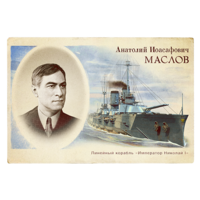

| |[[Файл:PCZC350 SovietBBArc Maslov.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC350 SovietBBArc Maslov.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Маслов,_Анатолий_Иоасафович|Анатолий Иоасафович Маслов (1884–1968)]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Маслов,_Анатолий_Иоасафович|Анатолий Иоасафович Маслов (1884–1968)]]'''</big><br /> | |||

| ? | Анатолий Иоасафович Маслов — выдающийся русский и советский кораблестроитель. В 1907 году он был зачислен в Корпус корабельных инженеров Русского Императорского флота, в 1913 году окончил Николаевскую морскую академию, работал в проектном бюро Адмиралтейского завода. В декабре 1916 года Анатолий Маслов был произведён в подполковники Корпуса корабельных инженеров. | + | Анатолий Иоасафович Маслов — выдающийся русский и советский кораблестроитель. В 1907 году он был зачислен в Корпус корабельных инженеров [[Navy:Российский_Императорский_флот|Русского Императорского флота]], в 1913 году окончил Николаевскую морскую академию, работал в проектном бюро Адмиралтейского завода. В декабре 1916 года Анатолий Маслов был произведён в подполковники Корпуса корабельных инженеров. | |

| ? | Ещё в 1909 году Маслов был назначен помощником строителя линкора «Гангут». В 1914 году под общим руководством генерала Бубнова он разработал проект «четвёртого линейного корабля для Чёрного моря», ставшего вскоре «Императором Николаем I», а также проект 35000-тонного линкора с 406-мм артиллерией. Ещё более весомым был вклад Анатолия Маслова в советское кораблестроение. Именно он являлся главным конструктором крейсеров типа «Киров» (проект 26), «Максим Горький» (проект 26-бис) | + | Ещё в 1909 году Маслов был назначен помощником строителя линкора [[Navy:Гангут_(1911)|«Гангут»]]. В 1914 году под общим руководством генерала Бубнова он разработал проект «четвёртого линейного корабля для Чёрного моря», ставшего вскоре [[Navy:Император_Николай_I_(1916)|«Императором Николаем I»]], а также проект 35000-тонного [[Navy:Линейный_корабль|линкора]] с 406-мм артиллерией. Ещё более весомым был вклад Анатолия Маслова в советское кораблестроение. Именно он являлся главным конструктором крейсеров [[Navy:Лёгкие_крейсера_типа_«Киров»_проекта_26|типа «Киров» (проект 26)]], [[Navy:Максим_Горький_(1938)|«Максим Горький»]] ([[Navy:Лёгкие_крейсера_типа_«Максим_Горький»_проекта_26-бис|проект 26-бис]]) и [[Navy:Чапаев_(1941)|«Чапаев»]] ([[Navy:Лёгкие_крейсера_типа_«Чапаев»_проекта_68/68-К|проект 68]])." | |

| |[[Файл:PCZC351 SovietBBArc Gavrilov.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC351 SovietBBArc Gavrilov.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Гаврилов,_Иван_Александрович|Иван Александрович Гаврилов (1873–1966)]]'''</big> | <big>'''[[Navy:Гаврилов,_Иван_Александрович|Иван Александрович Гаврилов (1873–1966)]]'''</big> | |||

| ? | Иван Александрович Гаврилов являлся одним из ведущих кораблестроителей Российской империи. Помимо Николаевской морской академии, он также прошёл курс обучения в Высшей электротехнической школе в Париже. В 1908-1912 годах Гаврилов возглавлял проектное бюро Адмиралтейского судостроительного завода, с 1912 года был директором судостроительного завода в Ревеле (ныне — | + | Иван Александрович Гаврилов являлся одним из ведущих кораблестроителей Российской империи. Помимо Николаевской морской академии, он также прошёл курс обучения в Высшей электротехнической школе в Париже. В 1908-1912 годах Гаврилов возглавлял проектное бюро Адмиралтейского судостроительного завода, с 1912 года был директором судостроительного завода в Ревеле (ныне — Таллин, Эстония). В 1911 году он был произведён в полковники Корпуса корабельных инженеров. | |

| ? | В 1906-1908 годах Иван Александрович Гаврилов разработал несколько новаторских проектов лёгких быстроходных крейсеров с турбинной энергетической установкой. В 1912 году именно его вариант «броненосного крейсера для Балтийского моря» был признан лучшим в международном конкурсе, по результатам которого в следующем году состоялась закладка линейных крейсеров типа «Измаил». В 1914 году полковник Гаврилов создал впечатляющий проект быстроходного линкора с внутренним боевым поясом и шестнадцатью 406-мм орудиями, размещёнными в четырёх башнях. | + | В 1906-1908 годах Иван Александрович Гаврилов разработал несколько новаторских проектов лёгких быстроходных [[Navy:Крейсер|крейсеров]] с турбинной энергетической установкой. В 1912 году именно его вариант «броненосного крейсера для Балтийского моря» был признан лучшим в международном конкурсе, по результатам которого в следующем году состоялась закладка [[Navy:Линейный_крейсер|линейных крейсеров]] [[Navy:Линейные_крейсера_типа_«Измаил»|типа «Измаил»]]. В 1914 году полковник Гаврилов создал впечатляющий проект быстроходного [[Navy:Линейный_корабль|линкора]] с внутренним боевым поясом и шестнадцатью [[Navy:406-мм_орудие_образца_1914_года|406-мм]] орудиями, размещёнными в четырёх башнях. | |

| }} | }} | |||

| ==Подколлекция «Путь флотоводца» == | ==Подколлекция «Путь флотоводца» == | |||

| ? | Полностью собранная подколлекция открывает возможность | + | Полностью собранная подколлекция открывает возможность выбирать альтернативную схему камуфляжа на эсминцах СССР. | |

| {{switcher|menu=top|style=Flags | {{switcher|menu=top|style=Flags | |||

| |[[Файл:PCZC352 SovietBBArc Commander RKKF.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC352 SovietBBArc Commander RKKF.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''Командир РККФ (1926)'''</big><br /> | <big>'''Командир РККФ (1926)'''</big><br /> | |||

| ? | В октябре 1926 года Николай Кузнецов окончил Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде. Хотя на флот он поступил ещё в 15 лет во время Гражданской войны, только окончание училища открывало ему путь к профессиональной военно-морской карьере. Службу в качестве командира-краснофлотца Кузнецов предпочел начать в Морских силах Чёрного моря. Ему повезло быть назначенным на находившийся достройке лёгкий крейсер «Червона Украина». Вступивший в строй в 1927 году, он долгое время являлся самым современным и мощным кораблём Черноморского флота. | + | В октябре 1926 года Николай Кузнецов окончил Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде. Хотя на флот он поступил ещё в 15 лет во время Гражданской войны, только окончание училища открывало ему путь к профессиональной военно-морской карьере. Службу в качестве командира-краснофлотца Кузнецов предпочел начать в Морских силах Чёрного моря. Ему повезло быть назначенным на находившийся достройке лёгкий крейсер [[Navy:Червона_Украина_(1922)|«Червона Украина»]]. Вступивший в строй в 1927 году, он долгое время являлся самым современным и мощным кораблём [[Navy:Черноморский_флот_ВМФ_России|Черноморского флота]]. | |

| ? | Все чины и звания, как и само понятие «офицер», были отменены ещё при установлении Советской власти в 1917 году, поэтому весь командный состав Рабоче-Крестьянского Красного флота именовался по занимаемым должностям или просто — «командиры». В соответствии с «Правилами ношения форменной одежды», утверждёнными в 1925 году, в зимнее время (а по уставу зима начиналась на Чёрном море с 1 ноября), служебной униформой для командиров-краснофлотцев был синий китель и чёрная фуражка с чёрными брюками. Разрешалось ношение кортика уставного образца, портупея которого надевалась под китель. В итоге, от офицеров Императорского флота командиры РККФ внешне отличались лишь наличием звёзды на фуражке и знаками различия на рукавах вместо погон. | + | Все чины и звания, как и само понятие «офицер», были отменены ещё при установлении Советской власти в 1917 году, поэтому весь командный состав Рабоче-Крестьянского Красного флота именовался по занимаемым должностям или просто — «командиры». В соответствии с «Правилами ношения форменной одежды», утверждёнными в 1925 году, в зимнее время (а по уставу зима начиналась на Чёрном море с 1 ноября), служебной униформой для командиров-краснофлотцев был синий китель и чёрная фуражка с чёрными брюками. Разрешалось ношение [[Navy:Кортик|кортика]] уставного образца, портупея которого надевалась под китель. В итоге, от офицеров [[Navy:Российский_Императорский_флот|Императорского флота]] командиры РККФ внешне отличались лишь наличием звёзды на фуражке и знаками различия на рукавах вместо погон. | |

| |[[Файл:PCZC353 SovietBBArc Commander Cruiser.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC353 SovietBBArc Commander Cruiser.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''Командир крейсера (1935)'''</big><br /> | <big>'''Командир крейсера (1935)'''</big><br /> | |||

| ? | В 1935 году Николай Герасимович Кузнецов был уже опытным моряком. Больше года он командовал крейсером «Червона Украина», на котором он начинал службу после окончания училища в 1926 году. Талантливый, преданный долгу командир, все свои силы и внимание отдававший повышению боевой подготовки корабля, высоко ценился начальством и пользовался безграничным уважением членов экипажа. Осенью 1935 года, когда для военнослужащих были введены отменённые после революции персональные звания, 31-летний Николай Кузнецов стал капитаном 2 ранга. | + | В 1935 году Николай Герасимович Кузнецов был уже опытным моряком. Больше года он командовал крейсером [[Navy:Червона_Украина_(1922)|«Червона Украина»]], на котором он начинал службу после окончания училища в 1926 году. Талантливый, преданный долгу командир, все свои силы и внимание отдававший повышению боевой подготовки корабля, высоко ценился начальством и пользовался безграничным уважением членов экипажа. Осенью 1935 года, когда для военнослужащих были введены отменённые после революции персональные звания, 31-летний Николай Кузнецов стал [[Navy:Капитан_2_ранга_(Россия/СССР)|капитаном 2 ранга]]. | |

| Утверждённые в 1934 году «Правила ношения формы одежды личным составом ВМС» строго оговаривали, какие элементы униформы и снаряжения полагалось военнослужащему в той или иной ситуации. В соответствии с «Правилами» в редкие дни отпуска командир-черноморец на берегу мог щеголять в тужурке с отложным воротником при белых брюках и белых же полуботинках. Рукава капитана 2 ранга украшали четыре золотых галуна со звездой. | Утверждённые в 1934 году «Правила ношения формы одежды личным составом ВМС» строго оговаривали, какие элементы униформы и снаряжения полагалось военнослужащему в той или иной ситуации. В соответствии с «Правилами» в редкие дни отпуска командир-черноморец на берегу мог щеголять в тужурке с отложным воротником при белых брюках и белых же полуботинках. Рукава капитана 2 ранга украшали четыре золотых галуна со звездой. | |||

| Строка 168: | Строка 165: | |||

| |[[Файл:PCZC354 SovietBBArc Commissar.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC354 SovietBBArc Commissar.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''Народный комиссар ВМФ СССР (1941)'''</big><br /> | <big>'''Народный комиссар ВМФ СССР (1941)'''</big><br /> | |||

| ? | В 1940 году в Вооружённых силах СССР были введены генеральские и адмиральские звания. Народный комиссар Военно-Морского флота Николай Герасимович Кузнецов, носивший до этого звание флагмана флота 2 ранга, получил звание адмирала. В январе 1941 года для высшего командного состава ВМФ была впервые учреждена специальная парадная форма одежды. Основным элементом её был чёрный двубортный мундир с золотым шитьём на стоячем воротнике. При мундире полагалось носить особый парадный ремень, к которому пристёгивалась портупея с кортиком образца 1940 года. | + | В 1940 году в Вооружённых силах СССР были введены генеральские и адмиральские звания. Народный комиссар Военно-Морского флота Николай Герасимович Кузнецов, носивший до этого звание [[Navy:Флагман_флота_2_ранга|флагмана флота 2 ранга]], получил звание [[Navy:Адмирал_(Россия/СССР)|адмирала]]. В январе 1941 года для высшего командного состава ВМФ была впервые учреждена специальная парадная форма одежды. Основным элементом её был чёрный двубортный мундир с золотым шитьём на стоячем воротнике. При мундире полагалось носить особый парадный ремень, к которому пристёгивалась портупея с кортиком образца 1940 года. | |

| ? | Летом 1941-го началась Великая Отечественная война. За два года в должности наркома Кузнецов сделал всё возможное, чтобы подготовить ВМС к военным действиям. К моменту нападения Германии все флоты по его приказу были приведены в «оперативную готовность № 1». И в предрассветные часы 22 июня 1941 года немецкая авиация встретила жестокий и организованный отпор со стороны черноморских зенитчиков. | + | Летом 1941-го началась Великая Отечественная война. За два года в должности наркома Кузнецов сделал всё возможное, чтобы подготовить ВМС к военным действиям. К моменту нападения [[Navy:ВМС_Германии|Германии]] все флоты по его приказу были приведены в «оперативную готовность № 1». И в предрассветные часы 22 июня 1941 года немецкая авиация встретила жестокий и организованный отпор со стороны черноморских зенитчиков. | |

| |[[Файл:PCZC355 SovietBBArc Admiral.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC355 SovietBBArc Admiral.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''Адмирал флота Советского Союза (1955)'''</big><br /> | <big>'''Адмирал флота Советского Союза (1955)'''</big><br /> | |||

| ? | В карьере адмирала Николая Герасимовича Кузнецова было немало взлётов и падений, вызванных его конфликтами с партийным руководством страны. За очередным разжалованием в звании не раз следовало повышение. В своих воспоминаниях он горько шутил, об «уникальности» своей службы, ведь он дважды был контр-адмиралом, трижды — вице-адмиралом и два раза ему присваивалось высшее звание адмирала флота. | + | В карьере адмирала Николая Герасимовича Кузнецова было немало взлётов и падений, вызванных его конфликтами с партийным руководством страны. За очередным разжалованием в звании не раз следовало повышение. В своих воспоминаниях он горько шутил, об «уникальности» своей службы, ведь он дважды был [[Navy:Контр-адмирал_(Россия/СССР)|контр-адмиралом]], трижды — [[Navy:Вице-адмирал_(Россия/СССР)|вице-адмиралом]] и два раза ему присваивалось высшее звание [[Navy:Адмирал_флота_(Россия/СССР)|адмирала флота]]. | |

| ? | В мае 1955 года звание «адмирал флота» было переименовано | + | В мае 1955 года звание «адмирал флота» было переименовано в [[Navy:Адмирал_Флота_Советского_Союза|«адмирал флота Советского Союза»]] с вручением тем, кому это звание было присвоено, особого знака отличия — Маршальской звезды. Звезда носилась на шее при парадной форме одежды. С 1952 года при параде адмиралам положено было носить черный китель с золотыми погонами и украшенным золотым шитьём отложным воротником. Особое шитьё при этом было и у кокарды на фуражке. | |

| }} | }} | |||

| ==Подколлекция «Снаряды для линкоров» == | ==Подколлекция «Снаряды для линкоров» == | |||

| ? | + | За полностью собранная подколлекцию выдается контейнер «Октябрьская революция». | ||

| {{switcher|menu=top|style=Flags | {{switcher|menu=top|style=Flags | |||

| |[[Файл:PCZC356 SovietBBArc 305mm Shell.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC356 SovietBBArc 305mm Shell.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''305-мм снаряд образца 1911 года'''</big><br /> | <big>'''305-мм снаряд образца 1911 года'''</big><br /> | |||

| ? | + | В [[Navy:Цусимское_сражение|Цусимском сражении]] в 1905 году русские эскадренные броненосцы [[Navy:Эскадренные_броненосцы_типа_«Бородино»|типа «Бородино»]] вели огонь по японским кораблям 332-кг снарядами образца 1892 года. Длина этих боеприпасов составляла примерно 2,6 калибра, что ограничивало количество взрывчатого вещества в них ничтожными 5-12 кг. Опыт [[Navy:Русско-японская_война|русско-японской войны]] был учтён, и в 1907 году были приняты на вооружение новые, удлинённые снаряды с большим количеством взрывчатки. Однако проектирование и строительство линкоров-дредноутов, начавшееся в 1906 году, требовало принципиально более мощных боеприпасов. | ||

| ? | В 1911 году был утверждён проект нового снаряда, предназначенного для 305-мм пушки в 52 калибра. Боеприпасы всех трёх типов, бронебойного, полубронебойного и фугасного, имели один и тот же вес — 471 кг. При этом бронебойный снаряд был начинён 13 кг взрывчатки — больше, чем фугасный времён войны | + | В 1911 году был утверждён проект нового снаряда, предназначенного для [[Navy:305-мм_орудие_Обуховского_завода_образца_1907_года|305-мм пушки]] в 52 калибра. Боеприпасы всех трёх типов, бронебойного, полубронебойного и фугасного, имели один и тот же вес — 471 кг. При этом бронебойный снаряд был начинён 13 кг взрывчатки — больше, чем фугасный времён войны с [[Navy:ВМС_Японии|Японией]]. Огромной разрушительной силой обладал фугасный снаряд образца 1911 года, содержавший 61,5 кг взрывчатого вещества. Длина его составляла 5 калибров или 152 см. Погреба линкоров [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Севастополь»|типа «Гангут»/«Севастополь»]] были рассчитаны на размещение в них 1200 305-мм снарядов из расчёта 100 штук на одно орудие. | |

| |[[Файл:PCZC357 SovietBBArc 356mm Shell.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC357 SovietBBArc 356mm Shell.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''356-мм снаряд образца 1913 года'''</big><br /> | <big>'''356-мм снаряд образца 1913 года'''</big><br /> | |||

| ? | «Броненосные крейсера для Балтийского моря», превратившиеся в ходе проектирования и строительства | + | «Броненосные крейсера для Балтийского моря», превратившиеся в ходе проектирования и строительства в [[Navy:Линейный_крейсер|линейные крейсера]] [[Navy:Линейные_крейсера_типа_«Измаил»|типа «Измаил»]], должны были получить в качестве основной артиллерии [[Navy:356-мм_орудие_образца_1913_года|356-мм орудия]]. Увеличение калибра «всего лишь» на 51 мм более чем в полтора раза увеличивало вес соответствующего снаряда. Боеприпасы 356-мм орудий имели массу около 748 кг против 471 кг для 305-мм пушек. | |

| На вооружение были приняты два основных типа 356-мм снарядов — бронебойный образца 1911 года и фугасный образца 1913 года. Оба имели одинаковый вес, отличаясь по количеству взрывчатого вещества и длине. Так, снаряд образца 1913 года имел длину порядка 170 см и начинялся 82 кг взрывчатки. В соответствии с проектом объём погребов линейных крейсеров типа «Измаил» обеспечивал хранение 80 выстрелов на ствол, всего 960 снарядов. | На вооружение были приняты два основных типа 356-мм снарядов — бронебойный образца 1911 года и фугасный образца 1913 года. Оба имели одинаковый вес, отличаясь по количеству взрывчатого вещества и длине. Так, снаряд образца 1913 года имел длину порядка 170 см и начинялся 82 кг взрывчатки. В соответствии с проектом объём погребов линейных крейсеров типа «Измаил» обеспечивал хранение 80 выстрелов на ствол, всего 960 снарядов. | |||

| Строка 197: | Строка 194: | |||

| |[[Файл:PCZC358 SovietBBArc 406mm Shell.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC358 SovietBBArc 406mm Shell.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''406-мм снаряд для орудия Б-37'''</big><br /> | <big>'''406-мм снаряд для орудия Б-37'''</big><br /> | |||

| ? | Орудия для линейных кораблей типа «Советский | + | Орудия для линейных кораблей [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Советский_Союз»|типа «Советский Союз»]] — 406 мм с длиной ствола в 50 калибров, шифр [[Navy:406-мм_орудие_Б-37|Б-37]], — являлись одними из самых мощных в мире корабельных артиллерийских систем. Снаряды для них изготавливал завод «Большевик» в Ленинграде, конструкторское бюро которого сыграло основную роль в проектировании самих орудий. | |

| ? | Основными типами боеприпасов для систем Б-37 были бронебойный и полубронебойный снаряды. Вес каждого из них составлял 1108 кг. Бронебойный был немного меньше по размеру, но и он при длине 1,9 метра был достаточно внушителен. Имея начальную скорость 830 м/с, такой снаряд пробивал 406-мм броневую плиту с расстояния в 13,6 км при угле соприкосновения в 25 градусов от нормали. Проектная вместимость погребов | + | Основными типами боеприпасов для систем Б-37 были бронебойный и полубронебойный снаряды. Вес каждого из них составлял 1108 кг. Бронебойный был немного меньше по размеру, но и он при длине 1,9 метра был достаточно внушителен. Имея начальную скорость 830 м/с, такой снаряд пробивал 406-мм броневую плиту с расстояния в 13,6 км при угле соприкосновения в 25 градусов от нормали. Проектная вместимость погребов на [[Navy:Линейный_корабль|линкорах]] типа «Советский Союз» составляла 900 снарядов для орудий главного калибра. Начало Великой Отечественной войны не позволило достроить эти могучие корабли, однако в боевых действиях приняло опытное орудие Б-37, с полигона под Ленинградом отправившее на позиции противника 81 снаряд. | |

| |[[Файл:PCZC359 SovietBBArc 457mm Shell.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC359 SovietBBArc 457mm Shell.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''457-мм снаряд для линкоров проекта 24'''</big><br /> | <big>'''457-мм снаряд для линкоров проекта 24'''</big><br /> | |||

| ? | Проектные расчёты для 457-мм орудий, одного из вариантов основного вооружения для послевоенных линкоров («Проект 24»), были выполнены в 1949 году и предусматривали длину ствола орудия в 50 калибров. Это обеспечивало снаряду весом 1580 кг начальную скорость в 850 м/с, 1720 кг боеприпас из такой пушки вылетел бы со скоростью 820 м/с. Вес и размеры башни с тремя орудиями доводили водоизмещение линкоров 24 до непосильных для промышленности СССР значений. Мощность 50-калиберного орудия являлась при этом избыточной, исходя из характеристик бронирования любых линкоров, входивших на тот момент в состав иностранных флотов. | + | Проектные расчёты для 457-мм орудий, одного из вариантов основного вооружения для послевоенных линкоров ([[Navy:Линейные_корабли_проекта_24|«Проект 24»]]), были выполнены в 1949 году и предусматривали длину ствола орудия в 50 калибров. Это обеспечивало снаряду весом 1580 кг начальную скорость в 850 м/с, 1720 кг боеприпас из такой пушки вылетел бы со скоростью 820 м/с. Вес и размеры башни с тремя орудиями доводили водоизмещение [[Navy:Линейный_корабль|линкоров]] 24 до непосильных для промышленности [[Navy:Военно-Морской_Флот_СССР|СССР]] значений. Мощность 50-калиберного орудия являлась при этом избыточной, исходя из характеристик бронирования любых линкоров, входивших на тот момент в состав иностранных флотов. | |

| ? | Уменьшение длины ствола 457-мм орудия до 48 калибров обеспечивало бы 1580-кг снаряду начальную скорость порядка 800 м/с, что гарантировало пробитие брони американских линкоров типа Iowa, предполагаемых главных противников кораблей проекта 24, при всех разумных углах и траекториях полёта. Исходя из аналогичных характеристик 406-мм снарядов для орудий Б-37, боеприпас для 457-мм пушки имел бы длину свыше 2,1 м при весе взрывчатого вещества от 36 до 128 кг в зависимости от типа — бронебойного или фугасного. | + | Уменьшение длины ствола 457-мм орудия до 48 калибров обеспечивало бы 1580-кг снаряду начальную скорость порядка 800 м/с, что гарантировало пробитие брони [[Navy:ВМС_США|американских]] линкоров [[Navy:Линейные_корабли_типа_Iowa|типа Iowa]], предполагаемых главных противников кораблей проекта 24, при всех разумных углах и траекториях полёта. Исходя из аналогичных характеристик 406-мм снарядов для орудий [[Navy:406-мм_орудие_Б-37|Б-37]], боеприпас для 457-мм пушки имел бы длину свыше 2,1 м при весе взрывчатого вещества от 36 до 128 кг в зависимости от типа — бронебойного или фугасного. | |

| }} | }} | |||

| ==Подколлекция «Военно-морские награды СССР» == | ==Подколлекция «Военно-морские награды СССР» == | |||

| ? | Полностью собранная подколлекция открывает возможность установки второго флага на | + | Полностью собранная подколлекция открывает возможность установки второго флага на эсминцы СССР. | |

| {{switcher|menu=top|style=Flags | {{switcher|menu=top|style=Flags | |||

| |[[Файл:PCZC360 SovietBBArc Ushakov Order.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC360 SovietBBArc Ushakov Order.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Орден Ушакова|Орден Ушакова]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Орден Ушакова|Орден Ушакова]]'''</big><br /> | |||

| ? | В марте 1944 года в разгар Великой Отечественной войны | + | В марте 1944 года в разгар Великой Отечественной войны в [[Navy:Военно-Морской_Флот_СССР|СССР]] был учреждён орден Ушакова, ставший высшей наградой, специально предназначенной для офицеров Военно-Морского флота. Своё название орден получил в честь одного из самых выдающихся русских флотоводцев адмирала Фёдора [[Navy:Ушаков,_Фёдор_Фёдорович|Ушакова]] (1745–1817). Было установлено две степени награды. Орден 1 степени представлял собой изготовленную из платины пятиконечную звезду, на которую крепился серебряный [[Navy:Якорь|якорь]] с цепью и покрытый эмалью золотой медальон с изображением флотоводца. Звезда орденского знака 2 степени была золотой, якорь и медальон — серебряными. | |

| ? | Орден Ушакова был очень редкой наградой — его первую степень получили лишь 26 человек. В июне 1944 года орденским знаком № 5 был награждён адмирал Николай Герасимович Кузнецов. А ещё спустя год он получил второй орден Ушакова 1 степени. Единственным иностранцем, удостоенным этой награды, был адмирал британского Королевского флота Бертрам Рамсей, один из руководителей эвакуации | + | Орден Ушакова был очень редкой наградой — его первую степень получили лишь 26 человек. В июне 1944 года орденским знаком № 5 был награждён [[Navy:Адмирал_(Россия/СССР)|адмирал]] Николай Герасимович [[Navy:Кузнецов,_Николай_Герасимович|Кузнецов]]. А ещё спустя год он получил второй орден Ушакова 1 степени. Единственным иностранцем, удостоенным этой награды, был адмирал британского [[Navy:ВМС_Великобритании|Королевского флота]] Бертрам [[Navy:Рамсей,_Бертрам_Хоум|Рамсей]], один из руководителей эвакуации из [[Navy:Дюнкеркская_операция|Дюнкерка]] в 1940 году и высадки в [[Navy:Операция_«Нептун»|Нормандии]] в 1944 году. Любопытный факт — орденский знак 2 степени № 1 был вручён дальнему родственнику Фёдора Ушакова, участнику двух мировых войн [[Navy:Контр-адмирал_(Россия/СССР)|контр-адмиралу]] Юрию Фёдоровичу Раллю (1890–1948). | |

| |[[Файл:PCZC361 SovietBBArc Nakhimov Order.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC361 SovietBBArc Nakhimov Order.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Орден Нахимова|Орден Нахимова]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Орден Нахимова|Орден Нахимова]]'''</big><br /> | |||

| ? | Одновременно с орденом Ушакова в марте 1944 года был учреждён орден в честь другого знаменитого русского флотоводца — адмирала Павла Нахимова (1802–1855), защитника Севастополя, героя Наварина | + | Одновременно с орденом Ушакова в марте 1944 года был учреждён орден в честь другого знаменитого русского флотоводца — адмирала Павла [[Navy:Нахимов,_Павел_Степанович|Нахимова]] (1802–1855), защитника Севастополя, героя Наварина и [[Navy:Синопское_сражение|Синопа]]. Знак ордена Нахимова 1 степени изготавливался из золота и серебра с инкрустацией из рубинов. | |

| ? | Одним из кавалеров ордена Нахимова 1 степени был адмирал Юрий Александрович Пантелеев (1901–1983). В 1920-х годах он вместе с будущим главнокомандующим ВМФ Кузнецовым служил на крейсере «Червона Украина», в годы Великой Отечественной войны возглавлял морскую оборону Ленинграда, командовал Беломорской военной флотилией. В последней должности Пантелеев участвовал в охране Арктических конвоев и обеспечении бомбардировок немецкого линкора Tirpitz английской авиацией. Однако едва ли не большую известность адмирал получил в качестве блестящего яхтсмена, отдавшего парусному спорту семь десятилетий своей жизни. | + | Одним из кавалеров ордена Нахимова 1 степени был [[Navy:Адмирал_(Россия/СССР)|адмирал]] Юрий Александрович Пантелеев (1901–1983). В 1920-х годах он вместе с будущим главнокомандующим ВМФ [[Navy:Кузнецов,_Николай_Герасимович|Кузнецовым]] служил на крейсере [[Navy:Червона_Украина_(1922)|«Червона Украина»]], в годы Великой Отечественной войны возглавлял морскую оборону Ленинграда, командовал Беломорской военной флотилией. В последней должности Пантелеев участвовал в охране Арктических конвоев и обеспечении бомбардировок немецкого линкора [[Navy:Tirpitz_(1939)|Tirpitz]] английской авиацией. Однако едва ли не большую известность адмирал получил в качестве блестящего яхтсмена, отдавшего парусному спорту семь десятилетий своей жизни. | |

| |[[Файл:PCZC362 SovietBBArc Ushakov Medal.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC362 SovietBBArc Ushakov Medal.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Медаль Ушакова|Медаль Ушакова]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Медаль Ушакова|Медаль Ушакова]]'''</big><br /> | |||

| ? | Медаль Ушакова была учреждена в марте 1944 года вместе с одноимённым орденом, став своего рода морским аналогом пользовавшейся большим авторитетом у фронтовиков медали «За отвагу». На лицевой стороне изготавливавшейся из серебра награды был помещён портрет русского флотоводца адмирала Фёдора Ушакова (1745–1817). Медалью награждались матросы и старшины ВМФ за личное мужество и отвагу, проявленные в боях на морских театрах. В редких случаях её могли получить младшие офицеры. | + | Медаль Ушакова была учреждена в марте 1944 года вместе с одноимённым орденом, став своего рода морским аналогом пользовавшейся большим авторитетом у фронтовиков медали «За отвагу». На лицевой стороне изготавливавшейся из серебра награды был помещён портрет русского флотоводца адмирала Фёдора [[Navy:Ушаков,_Фёдор_Фёдорович|Ушакова]] (1745–1817). Медалью награждались [[Navy:Матрос_(Россия/СССР)|матросы]] и старшины ВМФ за личное мужество и отвагу, проявленные в боях на морских театрах. В редких случаях её могли получить младшие офицеры. | |

| ? | Инициатором учреждения в разгар Великой Отечественной войны специальных военно-морских орденов и медалей был народный комиссар ВМФ СССР Николай Герасимович Кузнецов. Прекрасно знавший военно-морскую историю, он и во время, и после войны приложил немало усилий к тому, чтобы возвратить из забвения подвиги адмирала Ушакова, не проигравшего за свою жизнь ни одного сражения. | + | Инициатором учреждения в разгар Великой Отечественной войны специальных военно-морских орденов и медалей был народный комиссар ВМФ СССР Николай Герасимович [[Navy:Кузнецов,_Николай_Герасимович|Кузнецов]]. Прекрасно знавший военно-морскую историю, он и во время, и после войны приложил немало усилий к тому, чтобы возвратить из забвения подвиги [[Navy:Адмирал_(Россия/СССР)|адмирала]] Ушакова, не проигравшего за свою жизнь ни одного сражения. | |

| |[[Файл:PCZC363 SovietBBArc Nakhimov Medal.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC363 SovietBBArc Nakhimov Medal.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Медаль Нахимова|Медаль Нахимова]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Медаль Нахимова|Медаль Нахимова]]'''</big><br /> | |||

| ? | Четвёртой военно-морской наградой, учреждённой по инициативе адмирала Кузнецова в марте 1944 года, была медаль Нахимова. Она являлась аналогом «сухопутной» медали «За боевые заслуги», и награждались ею, как правило, военнослужащие флота в звании не выше прапорщика. Медаль изготавливалась из бронзы, на лицевой стороне её был помещён портрет адмирала Павла Нахимова (1802–1855) — одного из героев обороны Севастополя и победителя при Синопе. | + | Четвёртой военно-морской наградой, учреждённой по инициативе [[Navy:Адмирал_(Россия/СССР)|адмирала]] [[Navy:Кузнецов,_Николай_Герасимович|Кузнецова]] в марте 1944 года, была медаль Нахимова. Она являлась аналогом «сухопутной» медали «За боевые заслуги», и награждались ею, как правило, военнослужащие флота в звании не выше прапорщика. Медаль изготавливалась из бронзы, на лицевой стороне её был помещён портрет адмирала Павла [[Navy:Нахимов,_Павел_Степанович|Нахимова]] (1802–1855) — одного из героев обороны Севастополя и победителя при [[Navy:Синопское_сражение|Синопе]]. | |

| ? | Всего медалью Нахимова были удостоены подвиги около 14 тысяч человек. Первыми в апреле 1944 года её получили матросы-разведчики Северного флота Ф.Г. Мошков, Е.В. Толстов и М.А. Колосов. Среди немногих награждённых дважды был краснофлотец Иван Петрович Мека — пулемётчик одного | + | Всего медалью Нахимова были удостоены подвиги около 14 тысяч человек. Первыми в апреле 1944 года её получили матросы-разведчики Северного флота Ф.Г. Мошков, Е.В. Толстов и М.А. Колосов. Среди немногих награждённых дважды был краснофлотец Иван Петрович Мека — пулемётчик одного из [[Navy:Торпедный_катер|торпедных катеров]] [[Navy:Балтийский_флот_ВМФ_России|Балтийского]] флота. | |

| }} | }} | |||

| ==Подколлекция «Русские кораблестроители II» == | ==Подколлекция «Русские кораблестроители II» == | |||

| ? | + | За полностью собранная подколлекцию выдается контейнер «Октябрьская революция». | ||

| {{switcher|menu=top|style=Flags | {{switcher|menu=top|style=Flags | |||

| |[[Файл:PCZC364 SovietBBArc Kostenko.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC364 SovietBBArc Kostenko.png|200 px|link=]]# | |||

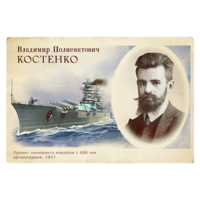

| <big>'''[[Navy:Костенко, Владимир Полиевктович|Владимир Полиевктович Костенко (1881–1956)]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Костенко, Владимир Полиевктович|Владимир Полиевктович Костенко (1881–1956)]]'''</big><br /> | |||

| ? | Владимир Полиевктович Костенко — легендарная фигура в истории России XX века. Молодым инженер-механиком он участвовал в знаменитом Цусимском сражении. По возвращении из японского плена был командирован | + | Владимир Полиевктович Костенко — легендарная фигура в истории России XX века. Молодым инженер-механиком он участвовал в знаменитом [[Navy:Цусимское_сражение|Цусимском сражении]]. По возвращении из японского плена был командирован в [[Navy:ВМС_Великобритании|Англию]] наблюдать за строительством броненосного крейсера [[Navy:Рюрик_II_(1906)|«Рюрик»]] — флагмана [[Navy:Балтийский_флот_ВМФ_России|Балтийского флота]] в годы [[Navy:Первая_мировая_война|Первой мировой войны]]. Будучи человеком принципиальных убеждений, как политических, так и профессиональных, Костенко не раз подвергался репрессиям и при царской власти, и при советской, был узником Петропавловской крепости и сталинских лагерей. | |

| ? | Возглавив в 1912 году проектное бюро судостроительного завода в городе Николаев, Костенко принимал участие в проектировании и строительстве целого ряда кораблей и судов для Черноморского флота, в том числе — линкора «Император Николай I». В конце 1916 — начале 1917 года, используя ряд прогрессивных конструктивных решений последнего, он разработал несколько вариантов проекта быстроходного линейного корабля водоизмещением около 45000 тонн, вооружённого 406-мм артиллерией. | + | Возглавив в 1912 году проектное бюро судостроительного завода в городе Николаев, Костенко принимал участие в проектировании и строительстве целого ряда кораблей и судов для [[Navy:Черноморский_флот_ВМФ_России|Черноморского флота]], в том числе — [[Navy:Линейный_корабль|линкора]] [[Navy:Император_Николай_I_(1916)|«Император Николай I»]]. В конце 1916 — начале 1917 года, используя ряд прогрессивных конструктивных решений последнего, он разработал несколько вариантов проекта быстроходного линейного корабля водоизмещением около 45000 тонн, вооружённого 406-мм артиллерией. | |

| |[[Файл:PCZC365 SovietBBArc Chilikin.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC365 SovietBBArc Chilikin.png|200 px|link=]]# | |||

| <big>'''[[Navy:Чиликин, Борис Георгиевич|Борис Георгиевич Чиликин (1905–1967)]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Чиликин, Борис Георгиевич|Борис Георгиевич Чиликин (1905–1967)]]'''</big><br /> | |||

| ? | В истории советского военного судостроения видное место занимает Борис Георгиевич Чиликин. С 1930 года он работал в конструкторском бюро Балтийского завода (КБ-4), руководил модернизацией линкоров «Марат», «Октябрьская Революция» (бывший «Гангут») | + | В истории советского военного судостроения видное место занимает Борис Георгиевич Чиликин. С 1930 года он работал в конструкторском бюро Балтийского завода (КБ-4), руководил модернизацией линкоров [[Navy:Марат_(1921)|«Марат»]], [[Navy:Октябрьская_революция_(1925)|«Октябрьская Революция»]] (бывший [[Navy:Гангут_(1911)|«Гангут»]]) и [[Navy:Парижская_коммуна_(1921)|«Парижская коммуна»]]. В 1936 году Чиликин занял пост главного конструктора КБ Балтийского завода. | |

| ? | К середине 1930-х годов советская промышленность достаточно окрепла, и руководство страны решило приступить к постройке мощных линейных кораблей нового поколения. Одним из первых в 1936 году появился «Проект 21», созданный конструкторским бюро, которое возглавлял Борис Чиликин, — линкор с тремя 406-мм башнями, сосредоточенными в носовой части. Чуть позднее им был разработан «линкор типа А», легший в основу «Проекта 23», — защищённый 380-мм броневым поясом 46000-тонный корабль. В июле 1938 года по «Проекту 23», главным конструктором которого являлся Чиликин, был заложен «Советский | + | К середине 1930-х годов советская промышленность достаточно окрепла, и руководство страны решило приступить к постройке мощных [[Navy:Линейный_корабль|линейных кораблей]] нового поколения. Одним из первых в 1936 году появился [[Navy:Линейные_корабли_проекта_21|«Проект 21»]], созданный конструкторским бюро, которое возглавлял Борис Чиликин, — линкор с тремя 406-мм башнями, сосредоточенными в носовой части. Чуть позднее им был разработан «линкор типа А», легший в основу «Проекта 23», — защищённый 380-мм броневым поясом 46000-тонный корабль. В июле 1938 года по «Проекту 23», главным конструктором которого являлся Чиликин, был заложен [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Советский_Союз»|«Советский Союз»]] — головной корабль в серии из четырёх единиц. | |

| |[[Файл:PCZC366 SovietBBArc Ashik.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC366 SovietBBArc Ashik.png|200 px|link=]]# | |||

| Строка 257: | Строка 254: | |||

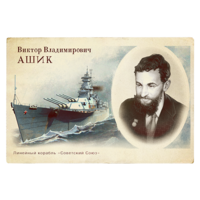

| Среди российских и советских инженеров всегда было немало ярких личностей. Уникальной персоной был и Виктор Владимирович Ашик. Его предки были выходцами из Сербии, сам Виктор Ашик, посвятив свыше шести десятилетий жизни проектированию и строительству кораблей, был одновременно потомственным коллекционером и блестящим знатоком мировой культуры и истории. | Среди российских и советских инженеров всегда было немало ярких личностей. Уникальной персоной был и Виктор Владимирович Ашик. Его предки были выходцами из Сербии, сам Виктор Ашик, посвятив свыше шести десятилетий жизни проектированию и строительству кораблей, был одновременно потомственным коллекционером и блестящим знатоком мировой культуры и истории. | |||

| ? | Работая в конструкторском бюро (КБ) Балтийского завода, с 1936 года Ашик был заместителем Бориса Чиликина, руководившего разработкой «Проекта 23» — линейных кораблей для «Большого океанского флота». В 1939 году он стал главным конструктором проекта, по которому на тот момент уже были заложены два из четырёх кораблей типа «Советский Союз». Во время войны, по настоянию наркома ВМФ адмирала Кузнецова, верно оценивавшего ведущую роль палубной авиации в современной войне на море, | + | Работая в конструкторском бюро (КБ) Балтийского завода, с 1936 года Ашик был заместителем Бориса Чиликина, руководившего разработкой «Проекта 23» — линейных кораблей для «Большого океанского флота». В 1939 году он стал главным конструктором проекта, по которому на тот момент уже были заложены два из четырёх кораблей типа [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Советский_Союз»|«Советский Союз»]]. Во время войны, по настоянию наркома ВМФ [[Navy:Адмирал_(Россия/СССР)|адмирала]] [[Navy:Кузнецов,_Николай_Герасимович|Кузнецова]], верно оценивавшего ведущую роль палубной авиации в современной войне на море, в [[Navy:Военно-Морской_Флот_СССР|СССР]] шла разработка первых проектов [[Navy:Авианосец|авианосцев]]. Ставший в 1943 году главным инженером Центрального конструкторского бюро № 17 (ЦКБ-17), Виктор Ашик возглавил проектирование советских авианесущих кораблей. | |

| |[[Файл:PCZC367 SovietBBArc Bespolov.png|200 px|link=]]# | |[[Файл:PCZC367 SovietBBArc Bespolov.png|200 px|link=]]# | |||

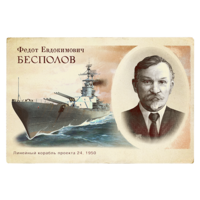

| <big>'''[[Navy:Бесполов, Федот Евдокимович|Федот Евдокимович Бесполов (1895–1983)]]'''</big><br /> | <big>'''[[Navy:Бесполов, Федот Евдокимович|Федот Евдокимович Бесполов (1895–1983)]]'''</big><br /> | |||

| ? | Путь в кораблестроители для Федота Евдокимовича Бесполова был долгим и трудным. Происходивший из бедной семьи, он, поступив в высшее учебное заведение незадолго до начала Первой мировой войны, был вынужден совмещать учёбу с работой грузчиком в порту. Не раз ему приходилось бросать институт и, чтобы прокормить себя, работать на судоремонтных заводах. Получив 1930 году специальность «инженер-кораблестроитель», Бесполов был привлечен к проектированию и строительству лидеров эсминцев типа «Ленинград». | + | Путь в кораблестроители для Федота Евдокимовича Бесполова был долгим и трудным. Происходивший из бедной семьи, он, поступив в высшее учебное заведение незадолго до начала [[Navy:Первая_мировая_война|Первой мировой войны]], был вынужден совмещать учёбу с работой грузчиком в порту. Не раз ему приходилось бросать институт и, чтобы прокормить себя, работать на судоремонтных заводах. Получив 1930 году специальность «инженер-кораблестроитель», Бесполов был привлечен к проектированию и строительству [[Navy:Лидер_эскадренных_миноносцев|лидеров эсминцев]] [[Navy:Лидеры_эскадренных_миноносцев_типа_«Ленинград»_проекта_1|типа «Ленинград»]]. | |

| ? | С середины 1930-х годов Федот Бесполов работал в Центральном конструкторском бюро по специальному судостроению (ЦКБС-1, позднее ЦКБ-17), участвуя в проектировании эсминцев типа «Гневный». В 1939 году талантливый инженер был назначен на пост главного конструктора | + | С середины 1930-х годов Федот Бесполов работал в Центральном конструкторском бюро по специальному судостроению (ЦКБС-1, позднее ЦКБ-17), участвуя в проектировании [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцев]] [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гневный»_проекта_7|типа «Гневный»]]. В 1939 году талантливый инженер был назначен на пост главного конструктора [[Navy:Линейные_крейсера_типа_«Кронштадт»_проекта_69|«Проекта 69»]] — «сверхтяжёлых», вооружённых 305-мм артиллерией крейсеров типа «Кронштадт». В разгар Великой Отечественной войны Бесполов возглавил разработку [[Navy:Линейные_корабли_проекта_24|«Проекта 24»]], представлявшего собой развитие линкоров типа [[Navy:Линейные_корабли_типа_«Советский_Союз»|«Советский Союз»]]. Конструкция этих кораблей должна была учитывать опыт [[Navy:Вторая_мировая_война|Второй мировой войны]] и воплощать самые передовые достижения советского кораблестроения. В числе вариантов вооружения [[Navy:Линейный_корабль|линкоров]] рассматривались как 406-мм, так и 457-мм орудия. Помимо этого, в соответствии с проектом 1950 года, они должны были иметь самую совершенную универсальную артиллерию и новейшее радиолокационное оборудование." | |

| }} | }} | |||

Текущая версия на 17:21, 22 августа 2022

Содержание

- 1 Общая информация

- 2 Подколлекция «Адмирал Николай Герасимович Кузнецов»

- 3 Подколлекция «Орудия главного калибра»

- 4 Подколлекция «Славные имена»

- 5 Подколлекция «Русские кораблестроители I»

- 6 Подколлекция «Путь флотоводца»

- 7 Подколлекция «Снаряды для линкоров»

- 8 Подколлекция «Военно-морские награды СССР»

- 9 Подколлекция «Русские кораблестроители II»

- 10 См. также

Общая информация

Новая коллекция состоит из 32 элементов, тематически распределённых по 8 разделам:

- «Адмирал Николай Герасимович Кузнецов» — предметы, связанные с известным флотоводцем СССР Кузнецовым;

- «Орудия главного калибра» — модели башенных установок линкоров;

- «Славные имена» — медали и жетон с имена известных сражений и генералиссимуса, которые использовались при названии кораблей;

- «Русские кораблестроители I» — открытки с известными кораблестроителями России и СССР;

- «Путь флотоводца» — фигурки Николая Герасимовича в форме на его пути карьеры;

- «Снаряды для линкоров» — боеприпасы орудий главного калибра;

- «Военно-морские награды СССР» — несколько наград моряков ВМФ СССР;

- «Русские кораблестроители II» — открытки с известными кораблестроителями России и СССР.

Предметы могут выпасть из стандартных контейнеров, но для этого вначале надо получить первые предметы:

Также предметы можно получить из контейнеров коллекции.

Курс обмена дубликатов составляет 5 к 1.

Курс автоматической продажи оставшихся или полученных после сбора коллекции дубликатов составляет 15 000 кредитов за 1 дубликат.

Главные призы:

- возможность использовать на эсминцах и крейсерах СССР 2 флага;

- контейнеры «Октябрьская революция»;

- возможность использовать альтернативную цветовую схему камуфляжей на советских крейсерах и эсминцах.

Наградой за собранную коллекцию — возможность менять цвета камуфляжей и ставить два флага на советские линкоры.

Эмблемой коллекции являются следующие элементы:

- якорь;

- звезда.

Подколлекция «Адмирал Николай Герасимович Кузнецов»

Полностью собранная подколлекция открывает возможность установки второго флага на крейсера СССР.

Подколлекция «Орудия главного калибра»

За полностью собранная подколлекцию выдается контейнер «Октябрьская революция».

Подколлекция «Славные имена»

Полностью собранная подколлекция открывает возможность выбирать альтернативную схему камуфляжа на крейсерах СССР.

Подколлекция «Русские кораблестроители I»

За полностью собранная подколлекцию выдается контейнер «Октябрьская революция».

Подколлекция «Путь флотоводца»

Полностью собранная подколлекция открывает возможность выбирать альтернативную схему камуфляжа на эсминцах СССР.

Подколлекция «Снаряды для линкоров»

За полностью собранная подколлекцию выдается контейнер «Октябрьская революция».

Подколлекция «Военно-морские награды СССР»

Полностью собранная подколлекция открывает возможность установки второго флага на эсминцы СССР.

Подколлекция «Русские кораблестроители II»

За полностью собранная подколлекцию выдается контейнер «Октябрьская революция».