Аврора (1900)

| Версия 17:48, 16 июня 2015 | Версия 18:01, 16 июня 2015 | |||

| Строка 114: | Строка 114: | |||

| == Постройка и испытания == | == Постройка и испытания == | |||

| ? | 31 марта 1897 года император Николай II повелел именовать строящийся крейсер «Авророй» в честь богини зари | + | 31 марта 1897 года император Николай II повелел именовать строящийся крейсер «Авророй» в честь греческой богини зари. Это название было выбрано самодержцем из одиннадцати предложенных вариантов наименований. Л. Л. Поленов, однако, считает, что крейсер был назван в честь парусного фрегата «Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. | |

| ? | + | Несмотря на то, что фактически работы по постройке «Авроры» были начаты значительно позднее, чем «Дианы» и «Паллады», официальная закладка крейсеров этого типа состоялась в один день: 23 мая 1897 г. При этом первой в 10 ч. 30 мин. торжественную церемонию провели на «Авроре» в присутствии генерал-адмирала Алексея Александровича. Серебряную закладную табличку закрепили между 60-м и 61-м шпангоутами, и подняли на специально установленных флагштоках флаг и гюйс будущего крейсера. | ||

| ? | Важнейшим вопросом, возникшим ещё в начале постройки и повлиявшим на её сроки, стал заказ машин для крейсера. Только 8 июля 1897 | + | Важнейшим вопросом, возникшим ещё в начале постройки и повлиявшим на её сроки, стал заказ машин для крейсера. Только 8 июля 1897 г. был подписан контракт с Франко-русским заводом на изготовление машин, котлов и всех механизмов, перечисленных в спецификации. Столь поздние сроки достижения соглашения были обусловлены нежеланием руководства данного предприятия делиться чертежами с Балтийским заводом, которому управляющий Морским министерством П. П. Тыртов предполагал выдать заказ с целью ускорить постройку третьего крейсера типа. На условиях двухпроцентной скидки от цены заказанных для [[Navy:Диана_(1899)|«Дианы»]] и [[Navy:Паллада_(1899)|«Паллады»]] комплектов механизмов руководство Франко-русского завода добилось подписания контракта на изготовление третьей партии. Стоимость всех работ, согласно контракту, равнялась 2 млн 275 тыс. рублей. Наблюдающим за изготовлением механизмов теперь был назначен старший инженер-механик А. А. Перов. Всего в непосредственном руководстве постройкой крейсера с сентября 1896 года и до окончания ходовых испытаний, то есть почти за восемь лет, было занято четверо строителей корабля офицеров Корпуса корабельных инженеров: Э. Р. де Грофе, К. М. Токаревский, Н. И. Пущин и А. А. Баженов. | |

| Тем временем продолжался стапельный период строительства «Авроры»; посетивший Новое Адмиралтейство 10 октября 1897 года П. П. Тыртов увидел форштевень крейсера уже установленным на стапеле. Ознакомившись с работами, управляющий Морским министерством отдал распоряжение не делать «ни малейшего отступления от постройки крейсеров «Диана» и «Паллада». К середине 1898 года степень готовности корпуса «Авроры» достигла 28 %, степень готовности машин равнялась чуть менее 60 %. Наблюдающим за изготовлением паросиловой установки стал назначенный на крейсер старшим офицером инженер-механик Н. А. Петров. Постепенно на корабле, как и на систершипах, стали появляться офицеры и судовые специалисты. По их предложению подверглось некоторому изменению торпедное вооружение кораблей серии, состоящее теперь из трёх 381-миллиметровых торпедных (минных) аппаратов: одного надводного выдвижного, расположенного в форштевне корабля, и двух подводных траверзных щитовых, установленных на носовой платформе. Соответствующий контракт был заключён с Петербургским металлическим заводом 6 июня 1898 года. К весне 1900 года готовность «Авроры» по корпусу составляла уже 78 %. На корабле в это время шла установка различных систем и устройств. | Тем временем продолжался стапельный период строительства «Авроры»; посетивший Новое Адмиралтейство 10 октября 1897 года П. П. Тыртов увидел форштевень крейсера уже установленным на стапеле. Ознакомившись с работами, управляющий Морским министерством отдал распоряжение не делать «ни малейшего отступления от постройки крейсеров «Диана» и «Паллада». К середине 1898 года степень готовности корпуса «Авроры» достигла 28 %, степень готовности машин равнялась чуть менее 60 %. Наблюдающим за изготовлением паросиловой установки стал назначенный на крейсер старшим офицером инженер-механик Н. А. Петров. Постепенно на корабле, как и на систершипах, стали появляться офицеры и судовые специалисты. По их предложению подверглось некоторому изменению торпедное вооружение кораблей серии, состоящее теперь из трёх 381-миллиметровых торпедных (минных) аппаратов: одного надводного выдвижного, расположенного в форштевне корабля, и двух подводных траверзных щитовых, установленных на носовой платформе. Соответствующий контракт был заключён с Петербургским металлическим заводом 6 июня 1898 года. К весне 1900 года готовность «Авроры» по корпусу составляла уже 78 %. На корабле в это время шла установка различных систем и устройств. | |||

| + | ||||

| == Описание конструкции == | == Описание конструкции == | |||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

Версия 18:01, 16 июня 2015

«Аврора»

| 09.1896 Заложен |

| 11.05.1900 г. Спущен на воду |

| 14.06.1903 г. Выход на испытания |

| 16.06.1903 г. Введен в строй |

| 1948 г. Выведен из боевого состава |

| 6731 / 7130 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 126,8 / 16,8 / 6,4 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 570 чел. Общая численность |

| 20 чел. Офицеры |

| 89...152 / мм. Пояс/борт |

| 38…63,5 мм. Палуба |

| 102...152 / 102...152 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 38…89 мм. Барбеты |

| 152 мм. Боевая рубка |

| 38…63,5 мм. Румпельное отделение |

Артиллерия главного калибра

Противоминная артиллерия

- 24х75/50-мм орудия;

- 8х37/22,8-мм орудия.

Торпедное вооружение

- 3x381-мм ТА.

Содержание

- 1 Общие сведения

- 2 История создания

- 3 Постройка и испытания

- 4 Описание конструкции

- 5 Вооружение

- 6 Модернизации и переоборудования

- 7 История службы

- 8 Русско-японская война 1904—1905 гг

- 9 Командиры

- 10 Примечания

- 11 Награды

- 12 Использованная литература и источники

- 13 Галерея изображений

- 14 Видео

Общие сведения

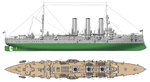

Крейсер «Аврора», как и прочие корабли его типа («Диана» и «Паллада»), строился по кораблестроительной программе 1895 г. с целью «уравнения наших морских сил с германскими и с силами прилегающих к Балтике второстепенных государств». Крейсера типа «Диана» стали одними из первых бронепалубных крейсеров России, при разработке проекта которых учитывался, в первую очередь, опыт зарубежных стран. Тем не менее для своего времени (в частности, во время русско-японской войны) корабли этого типа оказались малоэффективны ввиду «отсталости» многих тактико-технических элементов (скорость, вооружение, бронирование).

История создания

Предпосылки к созданию

Заказ крейсеров типа «Диана» был вызван внешнеполитической обстановкой, создавшейся в конце XIX века. Обострившиеся противоречия с Англией, которые удалось вскоре урегулировать дипломатическим путём, сменились постоянно возрастающей «германской угрозой» на Балтике. Новый виток гонки военно-морских вооружений на фоне напряжённой политической ситуации привёл в 1895 году к очередной корректировке двадцатилетней кораблестроительной программы России, принятой в 1881 году. В рамках дополнений, внесённых в программу, были заказаны три «карапасных крейсера», ставших впоследствии крейсерами типа «Диана».

Проектирование

Основой для разработки тактико-технических элементов (ТТЭ) будущих крейсеров стал созданный С. К. Ратником проект крейсера водоизмещением 6000 тонн, прототипом которого являлись новейший (спущен на воду в 1895 г.) английский крейсер HMS Talbot и французский бронепалубный крейсер D'Entrecasteaux (1896). В начале июня 1896 г. планируемая серия была расширена до трёх кораблей, третий из которых (будущую «Аврору») было предписано заложить в Новом Адмиралтействе. 20 апреля 1896 г. Морской технический комитет (МТК) утвердил технический проект бронепалубного крейсера I ранга.

Постройка и испытания

31 марта 1897 года император Николай II повелел именовать строящийся крейсер «Авророй» в честь греческой богини зари. Это название было выбрано самодержцем из одиннадцати предложенных вариантов наименований. Л. Л. Поленов, однако, считает, что крейсер был назван в честь парусного фрегата «Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.

Несмотря на то, что фактически работы по постройке «Авроры» были начаты значительно позднее, чем «Дианы» и «Паллады», официальная закладка крейсеров этого типа состоялась в один день: 23 мая 1897 г. При этом первой в 10 ч. 30 мин. торжественную церемонию провели на «Авроре» в присутствии генерал-адмирала Алексея Александровича. Серебряную закладную табличку закрепили между 60-м и 61-м шпангоутами, и подняли на специально установленных флагштоках флаг и гюйс будущего крейсера.

Важнейшим вопросом, возникшим ещё в начале постройки и повлиявшим на её сроки, стал заказ машин для крейсера. Только 8 июля 1897 г. был подписан контракт с Франко-русским заводом на изготовление машин, котлов и всех механизмов, перечисленных в спецификации. Столь поздние сроки достижения соглашения были обусловлены нежеланием руководства данного предприятия делиться чертежами с Балтийским заводом, которому управляющий Морским министерством П. П. Тыртов предполагал выдать заказ с целью ускорить постройку третьего крейсера типа. На условиях двухпроцентной скидки от цены заказанных для «Дианы» и «Паллады» комплектов механизмов руководство Франко-русского завода добилось подписания контракта на изготовление третьей партии. Стоимость всех работ, согласно контракту, равнялась 2 млн 275 тыс. рублей. Наблюдающим за изготовлением механизмов теперь был назначен старший инженер-механик А. А. Перов. Всего в непосредственном руководстве постройкой крейсера с сентября 1896 года и до окончания ходовых испытаний, то есть почти за восемь лет, было занято четверо строителей корабля офицеров Корпуса корабельных инженеров: Э. Р. де Грофе, К. М. Токаревский, Н. И. Пущин и А. А. Баженов.

Тем временем продолжался стапельный период строительства «Авроры»; посетивший Новое Адмиралтейство 10 октября 1897 года П. П. Тыртов увидел форштевень крейсера уже установленным на стапеле. Ознакомившись с работами, управляющий Морским министерством отдал распоряжение не делать «ни малейшего отступления от постройки крейсеров «Диана» и «Паллада». К середине 1898 года степень готовности корпуса «Авроры» достигла 28 %, степень готовности машин равнялась чуть менее 60 %. Наблюдающим за изготовлением паросиловой установки стал назначенный на крейсер старшим офицером инженер-механик Н. А. Петров. Постепенно на корабле, как и на систершипах, стали появляться офицеры и судовые специалисты. По их предложению подверглось некоторому изменению торпедное вооружение кораблей серии, состоящее теперь из трёх 381-миллиметровых торпедных (минных) аппаратов: одного надводного выдвижного, расположенного в форштевне корабля, и двух подводных траверзных щитовых, установленных на носовой платформе. Соответствующий контракт был заключён с Петербургским металлическим заводом 6 июня 1898 года. К весне 1900 года готовность «Авроры» по корпусу составляла уже 78 %. На корабле в это время шла установка различных систем и устройств.

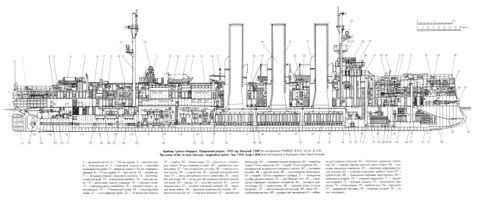

Описание конструкции

Корпус

Стальной корпус крейсера состоял из набора, стальной обшивки, настила второго дна и имел три палубы — верхнюю, батарейную и броневую (карапасную), а также полубак и две платформы в оконечностях — носовую и кормовую.

Важнейшая продольная связь корпуса — вертикальный внутренний киль высотой 991 мм непрерывен на всем протяжении от форштевня до ахтерштевня. Он был приклепан к килевому поясу наружной обшивки, т. е. к горизонтальному килю, составленному из двух листов переменной толщины: от миделя к оконечностям толщина наружного слоя увеличивалась с 14 до 16 мм, а внутреннего — уменьшалась с 13 до 10 мм 78.

В пределах двойного дна, простирающегося от 22 до 98-го шпангоута, было установлено по три боковых стрингера на каждый борт. Вторые от киля стрингеры, на которые опирались главные продольные переборки, были сделаны водонепроницаемыми. Впереди и позади второго дна стрингеры составлены из интеркостелей — отдельных листов толщиной 8 мм, заведенных между шпангоутами. Стрингеры, как и вертикальный киль, составлены из стальных листов длиной от 6096 до 7315 мм, соединенных между собой по стыкам с помощью планок, приклепанных с обеих сторон листов.

Сто тридцать пять шпангоутов, расположенных на равном расстоянии друг от друга (через каждые 914 мм), были составные: от верхней палубы до броневой они выполнялись из стали зетового профиля, ниже броневой палубы — из угольников и полос, переходящих в бракетные или сплошные флоры.

Наружная стальная обшивка из листов длиной 6401 мм и толщиной от 11 до 16 мм крепилась к набору внакрой двумя рядами заклепок. В средней части корпуса (в районе машинных и котельных отделений) на длине около 30 м заклепки располагались в три ряда. Толщина наружной обшивки к оконечностям уменьшалась от 18 до 10 мм. Для снижения качки вдоль корпуса корабля на длине 39,2 м устанавливались бортовые кили из стальных листов толщиной 9 мм.

В целях снижения потерь скорости крейсера из-за обрастания подводной части корпуса она была обшита деревом и медными листами. Деревянная обшивка представляла собой один слой тщательно подогнанных к корпусу и проконопаченных тиковых досок толщиной 102 мм и шириной от 254 до 381 мм, закрепленных на корпусе с помощью сквозных бронзовых болтов, общим количеством 19600 штук. Поверх дерева на густо пропитанную смолой бумагу внакрой прибивали медными гвоздями листы медной обшивки толщиной 1 мм. Масса медной обшивки с гвоздями составляла 27,06 т.

Деревянное покрытие с медными листами, а также бронзовые болты и бронзовые штевни применены для того, чтобы «...гарантировать чистоту медной подводной обшивки и расположить ее с наименьшим риском соприкосновения с железом, дабы не было гальванического действия, если вода проникнет сквозь деревянную обшивку». Высокая стоимость меди «...с избытком вознаграждается на действительной службе экономией топлива и сохранением скорости» 79.

Главные продольные переборки простирались на длину котельных отделений и изготовлялись из листов стали переменной по высоте толщины: от 10 мм в нижних до 8 мм в верхних рядах. Стыки листов со стороны котельных отделений были прочеканены. Продольные переборки нигде не пересекались поперечными, которые по высоте имели также переменную толщину. Нижний (из листов толщиной 10 мм) и верхний (из листов толщиной 8 мм) пояса имели тавровые стойки для скрепления листов между собой по пазам.

Толщина палуб уменьшалась к оконечностям до 6 мм соответственно уменьшению изгибающих моментов. Верхняя палуба имела деревянный настил из тиковых досок толщиной 76 мм. В местах установки артиллерийских орудий, кнехтов и битенгов применялись дубовые доски толщиной 89 мм. Батарейная и жилая (броневая) палубы покрыты линолеумом, а в районе шпилей положен тиковый настил толщиной 114 мм. Такой же настил на полубаке имел толщину 64 мм.

Непотопляемость крейсера обеспечивалась делением его корпуса водонепроницаемыми переборками, простирающимися от днища до батарейной палубы, на четыре главных отсека: носовой (1—35-й шпангоуты), котельный (37—75-й шпангоуты), машинный (75—98-й шпангоуты) и кормовой (98—128-й шпангоуты). Ниже броневой палубы корабль имел 13 водонепроницаемых переборок, делящих корпус на 14 отделений. Кроме двойного дна, разделенного на 15 отделений, крейсер имел 12 отделений двойных бортов (по 6 с каждой стороны), коффердамы и «клиновые» отсеки.

Крейсер имел две мачты, изготовленные Петербургским Металлическим заводом из стальных листов толщиной 8 мм. Шпоры (основания) мачт крепились к броневой палубе. Высота мачт от шпора до топа 23,8 м у фок-мачты и 21,6 м у грот-мачты; высота от верхней палубы до топа 18,2 м у фок-мачты и 17,0 м у грот-мачты. Обе мачты имели цилиндрическое сечение внутренним диаметром 762 мм. Продолжением стальных мачт служили деревянные фок- и грот-стеньги, каждая высотой порядка 10 м.

Бронирование

Основной защитой корабля служила сплошная броневая (карапасная) палуба, выложенная из броневых плит толщиной 38 мм в горизонтальной части, а на скосах постепенно утолщавшаяся от 50,8 до 63,5 мм к бортам и оконечностям. Броневая палуба защищала все жизненно важные части корабля: машинные, котельные и румпельное отделения, погреба артиллерийского и минного боезапаса, центральный боевой пост, помещения подводных минных аппаратов. Она проходила на высоте 7 м от основной линии, приподнимаясь до 7,5 м над машинными отделениями; скосы ее опускались на 1,35 м ниже ватерлинии у бортов и на 3 м в носовой части, в районе таранного отсека. Кроме карапасной палубы защитой машинных и котельных отделений служили бортовые угольные ямы и коффердамы. Люки машинных отделений снабжены броневыми крышками толщиной 25,4 мм; 38-мм вертикальной броней защищены кожухи котельных отделений. Для защиты вентиляторных шахт этих отделений от крупных осколков служили броневые колосники.

Боевая рубка, в которой были сосредоточены все средства управления кораблем и его оружием в бою, защищалась вертикальной 152-мм броневой рубашкой, 51-мм крышей из маломагнитной стали и 152-мм «задней защитой» — экраном, прикрывающим ее с кормовых курсовых углов. Кроме того, 16-мм стальной «кормовой защитой» прикрывались от осколков и продольного артиллерийского огня неприятеля и от волны с кормовых курсовых углов орудия и прислуга кормовой группы на верхней палубе.

Вертикальной 38-мм броней были прикрыты от карапасной палубы до места выгрузки боезапаса и снарядные элеваторы. Труба, в которой были проложены кабельные трассы приборов центрального боевого поста, от боевой рубки до броневой палубы была выполнена из брони толщиной 89 мм. 38-мм броней были защищены и приводы управления в тех местах, где они проходили вне броневой палубы.

Энергетическая установка и ходовые качества

Крейсер имел три паровые машины тройного расширения. Суммарная мощность при рабочем давлении пара в машинах 12,9 атм и в котлах 17,2 атм равнялась 11610 л. с. Каждая из трех машин развивала мощность по 3870 л. с. при частоте вращения вала 135 об/мин. Машины имели по три цилиндра — высокого (12,9 атм), среднего (5,5 атм) и низкого (2,2 атм) давления с диаметрами 800, 1273 и 1900 мм соответственно. Поршневые штоки из кованой стали имели диаметр 165 мм. Длина хода поршня 870 мм. Вертикальное движение поршней преобразовывалось во вращательное движение коленчатого вала с помощью шатунов из кованой стали длиной между центрами 173 мм.

Все валы для машин были выкованы из стали и обработаны на заводах Франции и доставлены готовыми к установке. Наружный диаметр шеек каждого коленчатого вала, состоявшего из двух частей, был 330 мм, а внутренний — 165 мм. Упорный вал наружным диаметром 321 мм и внутренним 159 мм имел 11 упорных колец (дисков, выкованных вместе с валом) с общей полезной упорной поверхностью 0,9 м2; упорные подшипники открытые, с подковообразными скобами из литой стали, залиты белым металлом (баббитом). Наружный диаметр дейдвудного вала 330 мм, внутренний — 165 мм. Между упорным и дейдвудным валами бортовых машин дополнительно установлен промежуточный вал наружным диаметром 321 мм и внутренним — 159 мм.

Крейсер был оснащен тремя трехлопастными винтами из пушечного металла, близкого по составу морской бронзе, каждый диаметром 4090 мм. Лопасти крепились к ступицам болтами из кованой латуни, что позволяло изменять шаг винта. Правый и средний винты были левого вращения, левый винт — правого вращения. Руль обыкновенный, с литой бронзовой рамой, обшитой тиковым деревом и обитой листами красной меди. Площадь руля порядка 16 м2. Отношение площади пера руля к площади погруженной части корпуса примерно 0,02.

Каждая машина имела двухцилиндровые паровые валоповоротные механизмы, а также ручные приводы. Кроме того, каждая машина имела главный холодильник с охлаждающей поверхностью 629,6 м2. Общая охлаждающая поверхность трех холодильников составляла 1887,5 м2. Пар охлаждался на внешних поверхностях латунных трубок холодильника длиной 3660 мм наружным диаметром 19 мм. Один холодильник имел 2884 трубки. Прокачку забортной воды через главный холодильник производили циркуляционные помпы, размещавшиеся в каждом машинном отделении, с приводом от двухцилиндровых паровых машин. Для откачки конденсата водяной и паровоздушной смеси из паровых полостей холодильника каждая машина была снабжена одним воздушным (мокровоздушным) насосом.

Для конденсации пара от вспомогательных механизмов корабля предназначался вспомогательный холодильник с охлаждающей поверхностью 377,6 м2, снабженный собственной циркуляционной помпой. Свежий пар в каждую из машин подавался через детандер (понижающий редуктор).

Главный паропровод машин имел диаметр 279 мм, питательный — 102 мм, продувательный — 89 мм, бесшумного продувания (в холодильник) — 127 мм. Приемная забортная и отливная трубы циркуляционной помпы имели диаметр 444 мм.

Машины имели собственную систему вентиляции, в которую входили два паровых вентилятора общей производительностью 60000 м3/ч.

Для снабжения паром главных машин и вспомогательных механизмов (вспомогательный котел не предусматривался) на корабле было установлено 24 котла Бельвиля модели 1894 г. Котлы делились на три группы: носовую, кормовую и среднюю, расположенные в соответствующих отделениях. В носовом и кормовом отделениях было установлено по восемь котлов, каждый из которых имел восемь элементов; в среднем отделении — шесть котлов, имеющих по девять элементов и два котла — по восемь элементов. Основные характеристики котлов:

Питание котлов обеспечивали 12 паровых насосов (донки) системы Бельвиля производительностью 17 м3/ч, которые устанавливались по четыре в каждом котельном отделении (по две донки на борт). Каждая группа котлов имела по две воздуходувных машины Тириона с паровым приводом. Общая производительность шести насосов составляла 3000 м3/ч. Для подачи воздуха в котельное отделение служили 12 паровых вентиляторов общей производительностью в 360000 м3/ч.

Каждое из трех котельных отделений имело свою дымовую трубу общим сечением отверстий 17,4 м2. Высота труб от колосниковых решеток 27,4 м. Котельные отделения были оборудованы вдувной принудительной вентиляцией.

На крейсере было 20 верхних и 12 нижних угольных ям общим объемом 1189,3 м3, которые могли вмещать 965 т угля (нормальный запас 912 т). Погрузка угля в угольные ямы производилась через горловины верхней палубы или бортовые угольные порты с совками. Из каждого котельного отделения на батарейную палубу выходили по две специальные шахты (по одной с каждого борта), через которые с помощью электрических лебедок удаляли шлак.

Вспомогательное оборудование

Водоотливная система предназначалась для удаления основной массы воды из отсеков корабля после заделки пробоины. Откачивание воды производилось восемью водоотливными турбинами (электрические центробежные насосы). В носовом и кормовом отсеках стояло по одной турбине производительностью 250 т/ч каждая, которые удаляли воду из отсеков через железные оцинкованные трубы диаметром 305 мм. Из машинных отделений вода откачивалась с помощью циркуляционных помп главных холодильников производительностью 800 т/ч каждая. Для удаления воды из котельных отделений служили шесть турбин производительностью по 400 т/ч (по две в каждом отделении). Вода откачивалась через отливные трубы диаметром 444 мм.

Назначение осушительной системы — удаление воды, оставшейся после работы водоотливных средств или скопившейся в корпусе из-за фильтрации, заливания подшипников, отпотевания бортов и палуб и т. п. Система состояла из трубы красной меди длиной 116 м и диаметром 102 мм, которая проходила по настилу второго дна вдоль всего крейсера от таранной переборки до дейдвудного отделения кормовой машины. Труба имела 31 приемный отросток и 21 разобщительный клапан. Осушение происходило с помощью трех паровых двухцилиндровых помп Вортингтона, каждая производительностью около 30 т/ч. Помпы размещались: одна в среднем и две в кормовом машинных отделениях.

Пожарная система состояла из магистрали — трубы красной меди длиной 97,5 мм и диаметром 127 мм, проложенной под броневой палубой вдоль правого борта от отделения носовых динамо-машин до отделения кормовых динамо-машин. Отростки от магистрали, идущие к верхней палубе, заканчивались поворотными медными рожками для подсоединения пожарных шлангов. Вода в систему подавалась двумя паровыми помпами Вортингтона. Для тушения пожара в угольных ямах служила система паротушения.

Система затопления была предусмотрена для выравнивания крена и дифферента корабля в боевых условиях, а также для затопления погребов боезапаса в случае повышения в них температуры сверх безопасного уровня. Затопление отделений крейсера производилось открыванием кингстонов, расположенных по одному в носовом и кормовом и по два в средних водонепроницаемых отсеках (в котельных отделениях): Приводы кингстонов затопления были выведены в жилую палубу.

Экипаж и обитаемость

Жилые помещения команды (матросов и унтер-офицеров) располагались в батарейной палубе по обоим бортам в районе от 24 до 76-го шпангоута. Большую часть времени палуба была пуста, и только на ночь в ней вывешивались подвесные койки (парусиновые гамаки с матрасами, набитыми крошеной пробкой). В дневное время они сворачивались особым образом вместе с постельным бельем, выносились на верхнюю палубу и укладывались в специальные коечные сетки (траверзы). Эти плотно увязанные «коконы», благодаря пробковой набивке матрасов, обладали плавучестью и служили в качестве спасательных средств. Личные вещи и обмундирование команды хранились в металлических ящиках — рундуках, установленных в батарейной палубе. В часы приема пищи здесь же подвешивались к подволоку (потолку) металлические, покрытые линолеумом столы и устанавливались металлические скамейки. В носовой части батарейной палубы, у диаметральной плоскости, было выгорожено помещение площадью около 11 м2 для корабельной церкви, поэтому прилегающая к ней часть палубы носила название «церковной».

На жилой палубе в районе 16—35-го шпангоутов по обоим бортам были устроены 5 двухместных кают для кондукторов. Здесь же находилась и их кают-компания. Главный боцман крейсера, имевший кондукторское звание, жил в отдельной каюте на батарейной палубе под полубаком на правом борту.

Офицерские помещения также располагались на батарейной палубе от 76 до 135-го шпангоута по обоим бортам. Из 16 кают две (старшего офицера и старшего судового механика) были одноместными, остальные — двухместные. В середине офицерских помещений в районе 100—108-го шпангоутов от борта до борта была устроена кают-компания офицеров, в которой побортно стояли два 75-мм орудия. В корму от кают-компании размещались: по правому борту — помещения флагмана (кабинет и спальня), по левому — каюта командира и три офицерские каюты, В самой кормовой части находилась командирская столовая (салон), в которой также стояли два 75-мм орудия.

Камбуз для приготовления пищи был на верхней палубе в специальной рубке между кожухами носового и среднего котельных отделений. На батарейной палубе, у носовой части кожуха кормового котельного отделения, была устроена хлебопекарня.

Помещения медицинской части крейсера размещались на жилой палубе от 98 до 109-го шпангоута. По правому борту был лазарет на семь стационарных коек и аптека, по левому — операционная.

На жилой палубе в районе 62—65-го шпангоутов располагалась баня команды, а между 44 и 45-м шпангоутами, также у диаметральной плоскости — сушильная для белья и одежды. Прачечная, оборудованная электрической и ручной стиральными машинами, отжимальной машиной, ручным катком и пр., находилась под полубаком на верхней палубе между 2 и 6-м шпангоутами.

Для хранения двухмесячного запаса провизии, различного имущества машинной, артиллерийской, минной, шкиперской и других частей на корабле были предусмотрены специальные кладовые. Скоропортящиеся продукты хранились в холодильной камере, устроенной на кормовой платформе с левого борта в районе 100-го шпангоута рядом с помещением рефрижераторной машины. На жилой палубе между носовым и средним котельными кожухами находилась механическая мастерская, оборудованная токарными, строгальными, сверлильными и другими станками.

На корабле был предусмотрен запас пресной воды: 135 т для судовых нужд и 332 т для питания котлов. Кроме того, два испарителя системы Круга обеспечивали кораблю 60 т пресной воды в сутки.

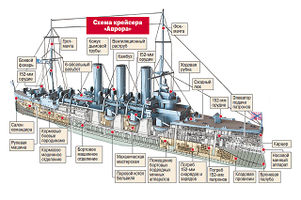

Вооружение

Главный калибр

Основным артиллерийским оружием крейсера были восемь 152-мм патронных орудий системы Канэ с длиной ствола 45 калибров (6,84 м), размещенных по одной на полубаке и юте и шесть на верхней палубе (по три с каждого борта). Две носовые пушки из числа палубных установлены на спонсонах. Максимальные углы возвышения 15°, снижения — 6°.

Максимальная дальность стрельбы орудия до 9800 м, скорострельность — 5 выстрелов в минуту при механической подаче снарядов и 2 выстрела — при ручной. Масса одной артиллерийской установки 11,8 т, масса 152-мм снаряда 41,4 кг, начальная скорость снаряда 792 м/с. Снаряды по своему действию делились на бронебойные, фугасные и шрапнельные.

Вспомогательная/зенитная артиллерия

Противоминный калибр крейсера состоял из двадцати четырех 75-мм пушек Канэ с длиной ствола 50 калибров (3,75 м) на вертикальных станках системы Меллера. Они располагались побортно, по 12 орудий на верхней и батарейной палубах. Две кормовые пушки верхней палубы были установлены на спонсонах. Дальность стрельбы 75-мм пушек до 7000 м, скорострельность — 10 выстрелов в минуту при механической подаче и 4 — при ручной. Угол возвышения 20°, снижения — 15°. Масса установки порядка 2 т, масса снаряда 4,9 кг; снаряды только бронебойные.

К противоминному калибру относились также и восемь одноствольных 37-мм пушек Гочкиса, которые размещались: четыре на боевом марсе фок-мачты, две на носовом и две на кормовом мостиках. Все пушки, установленные на верхней палубе и надстройках, щитов не имели.

Кроме собственно корабельной артиллерии, на крейсере были еще две десантные 63,5-мм пушки Барановского на колесных лафетах. Эти орудия придавались для усиления корабельного десанта при высадке его на берег. Пушки размещались по-походному на верхней палубе по сторонам от светлого люка офицерской кают-компании.

Минно-торпедное вооружение

Минные боевые средства состояли из одного надводного выдвижного минного аппарата, расположенного в форштевне корабля, и двух подводных траверзных щитовых аппаратов, установленных на носовой платформе. Стрельба самодвижущимися минами Уайтхеда (торпедами) производилась сжатым воздухом при скорости корабля до 17 уз. Минные аппараты были жестко связаны с корпусом крейсера, и их наводка производилась кораблем с помощью трех прицелов (по одному для каждого аппарата), установленных в боевой рубке. Кроме того, по одному прицелу для траверзных аппаратов крепилось у иллюминаторов ставней погрузочных минных портов на батарейной палубе. Все помещения минных аппаратов соединялись с боевой рубкой телефонами и переговорными трубами.

Корабль принимал восемь мин Уайтхеда длиной 5,18 м, калибром 381 мм, с дальностью хода до 1500 м. Две мины хранились у носового аппарата и шесть — в отделении подводных минных аппаратов. Для погрузки мин у минных портов были установлены поворотные минбалки и проложены рельсы над батарейной палубой. Крейсер принимал также 35 сфероконических мин заграждения, которые могли быть установлены как с минного плотика, так и с парового катера или гребного бар-каза. Два корабельных паровых катера могли вооружаться съемными минными аппаратами для стрельбы метательными минами с помощью пороховых зарядов. На корабле было шесть комплектов таких мин длиной 4,57 м и калибром 254 мм, которые вместе с аппаратами по-походному размещались на выгородке машинного отделения в батарейной палубе.

Кроме того, в минную часть крейсера входили противоминные сети заграждения. Они вывешивались по бортам на специальных металлических трубчатых шестах при стоянке корабля на якоре на открытом рейде. В комплект сетевого заграждения входили 20 шестов заграждения с необходимым такелажем и собственно сети, сплетенные из металлических тросов.

Подача боеприпасов

Артиллерийский боезапас так же, как и зарядные отделения самодвижущихся мин и сферические мины заграждения, хранился в трюме под броневой палубой в специально оборудованных погребах. Боезапас 152-мм снарядов (1414 выстрелов) размещался в четырех погребах: два погреба (№ 2 и № 5) в носовой части крейсера и два (№ 11 и № 12) — в кормовой. Снаряды к 75-мм пушкам (6240 шт.) хранились в восьми погребах, которые размещались: № 1, 3, 7 — в средней части корабля; № 9 — в кормовой, по правому борту; № 4, 6, 8, 10 — симметрично им, по левому борту. Погреб 37-мм боезапаса, в котором хранилось 3600 снарядов (по 20 штук в ящике), находился в носовой части крейсера. Второй погреб с 1200 снарядами для 37-мм пушек кормового мостика был расположен в кормовой части по левому борту. В этом же погребе хранился боезапас и к пушкам системы Барановского — 1440 снарядов (по 5 снарядов в ящике). Симметрично по правому борту находился погреб ружейных и револьверных патронов.

Снаряды 152-мм и 75-мм орудий в специальных беседках подвозили к элеваторным шахтам погребов и с помощью электрических лебедок грузоподъемностью 0,32 т для 152-мм снарядов и 0,16 т для 75-мм снарядов подавали на верхнюю и батарейную палубы. От мест выгрузки к орудиям снаряды подвозили с помощью подвесной монорельсовой системы. Боезапас к 37-мм пушкам, размещенным на боевом марсе на высоте 12 м, подавался с помощью элеватора, проходящего внутри мачты диаметром порядка 762 мм.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Внешняя связь корабля обеспечивалась сигнальными флагами, поднимавшимися в определенных сочетаниях на фалах рей фок- и грот-мачты. В качестве сигнальных средств могли использоваться и «боевые фонари Манжена» — прожекторы с диаметром зеркала 75 см. Основным их назначением было освещение в темное время атакующих неприятельских миноносцев — отсюда их название «боевые». «Аврора» была вооружена шестью прожекторами. Из них два прожектора устанавливались на полумарсах фок- и грот-мачты на высоте от ватерлинии 8,5 и 7,9 м соответственно, и четыре прожектора — на крыльях носового и кормового мостиков. Для предохранения этих прожекторов от повреждения при стрельбе своей артиллерии их можно было отодвигать по специальным рельсам от концов крыльев ближе к диаметральной плоскости. Все шесть прожекторов с помощью двух дистанционных электрических манипуляторов, разработанных лейтенантом П. П. Азбелевым, могли наводиться по направлению ожидаемой минной атаки.

Для ночной дальней зрительной сигнализации на крейсере были установлены два комплекта огней системы полковника В. В. Табулевича. Это новое по тем временам средство было только что принято на вооружение и состояло из двух фонарей красного и белого цветов. Для усиления силы света огней применялся специальный горючий порошок, позволявший при благоприятных метеорологических условиях видеть огни на расстоянии до 10 миль. Сигнализация осуществлялась передачей цифр по азбуке Морзе, причем точка обозначалась вспышкой белого фонаря, а тире — красного. Фонари поднимались на специальном гафеле фок-мачты.

Совершенно новым средством связи должна была стать станция беспроволочного телеграфирования, которая состояла из искрового передатчика и детекторного приемника. Однако изготовление комплекта этой аппаратуры для «Авроры» еще не было завершено в радиомастерских Кронштадтского порта 87.

Наблюдение на крейсере осуществлялось с помощью традиционных в то время средств — зрительных труб и биноклей.

Управление артиллерийским огнем крейсера осуществлялось с помощью приборов управления артиллерийским огнем (ПУАО), поставляемых Петербургским электромеханическим заводом «Н. К. Гейслер и К°». Система ПУАО позволяла руководящему стрельбой офицеру управлять всей артиллерией корабля и каждым орудием в отдельности. В комплект ПУАО «Авроры» входили: 2 боевых указателя; 2 сигнальных указателя; 2 снарядных указателя; 2 дальномерных циферблата — по одному в боевой рубке и в центральном боевом посту; 34 башенных циферблата, устанавливаемых у орудий; 14 снарядных циферблатов, которые размещались в погребах. Шесть дальномерных станций с дальномерными ключами располагались: 2 на марсах и 4 в любом назначенном руководителем стрельбой месте, удобном для измерения дистанции до цели.

Дистанция до цели измерялась с помощью закупленного в Англии у фирмы «Армстронг» дальномера системы Барра и Струда. Дальномер имел базу 4,5 фута (1,38 м) и должен был обеспечивать измерение дистанции с ошибкой не более ± 1 % от измеряемой величины. На самом деле первые дальномеры имели гораздо большую погрешность, но все же они оказались точнее и удобнее применяемого для измерения дистанции микрометра Люжоля — Мякишева, который был на вооружении русского флота. Микрометр позволял решать вертикальный прямоугольный треугольник по известному катету (высоте предмета) и противоположному углу, измеряемому прибором. Таким образом, для определения дистанции до цели с помощью микрометра надо было точно знать высоту ее надводного борта, мачт и надстроек, что было не всегда известно. Тем не менее в снабжение «Авроры» наряду с одним из двух положенных по табелю дальномеров входили и четыре микрометра Люжоля — Мякишева.

Модернизации и переоборудования

В 1915 г. усилено артиллерийское вооружение корабля - число 152/45-мм орудий главного калибра сначала было доведено до десяти, а затем до четырнадцати. 75-мм орудия демонтировали.Крейсер получил возможность принимать на борт до 150 мин. Зимой 1915-1916 на «Авроре» установили зенитные пушки.

В 1923 г. на крейсер установлено десять 130-мм орудий вместо прежних 152/45-мм системы Канэ.

История службы

В составе отряда контр-адмирала Вирениуса

На Средиземном море

Для пополнения русских военно-морских сил на Дальнем Востоке в середине 1903 года был создан отряд под командованием контр-адмирала А. А. Вирениуса в составе броненосца «Ослябя», крейсера 1-го ранга «Дмитрий Донской», крейсера 2-го ранга «Алмаз», семи миноносцев водоизмещением по 350 т («Бодрый», «Быстрый», «Бравый», «Бедовый», «Буйный», «Безупречный» и «Блестящий»), четырёх миноносцев водоизмещением до 200 т и трёх пароходов Добровольного флота («Орёл», «Саратов», «Смоленск»), сосредотачивавшийся на Средиземном море для скорейшего следования в Порт-Артур. В его состав вошла и окончившая испытания «Аврора», которой предстояло срочно соединиться с отрядом.

25 сентября 1903 года, получив от Главного морского штаба подробные инструкции, касавшиеся предстоящего плавания, И. В. Сухотин в 12:20 отдал приказ сняться с якоря. Незадолго до выхода смотр офицерам и команде крейсера (на борту корабля теперь было 570 человек: 20 офицеров, 6 кондукторов и 543 матроса и унтер-офицера) произвёл управляющий Морским министерством вице-адмирал Ф. К. Авелан. Покинув Большой Кронштадтский рейд, «Аврора» направилась в Портленд. Помимо штатных грузов, на корабле находились материалы для ремонта броненосца «Ослябя».

В Балтийском море крейсер попал в сильный шторм, от которого удалось кратковременно укрыться лишь в зоне Датских проливов. Крупное волнение вскрыло множество недоделок по корпусу: так, сорвало и унесло левую крышку канатного клюза, орудийные порты и иллюминаторы текли, при качке вода появилась в жилой палубе и т. д. Всё это нашло отражение в написанном впоследствии рапорте командира крейсера управляющему Морским министерством. Погода улучшилась только по входу крейсера в Ла-Манш.

1 октября в 23:50, на 2 часа 30 минут позже предусмотренного графиком срока, «Аврора» пришла в Портленд. Проведя там шесть суток и силами команды выполнив мелкий ремонт, необходимый для продолжения плавания, 8 октября «Аврора» вышла в Алжир. Сильной ветер с крупной волной в Бискайском заливе сменились относительно спокойной и тихой погодой в Средиземном море. 12 октября, однако, начались неисправности в машине: загорелся подшипник, из-за чего ход пришлось уменьшить до малого. 14 октября крейсер побывал в Алжире, пополнив запасы и приготовившись к дальнейшему плаванию.

Во время пути в Специю машина вновь была неисправна: с каждым переходом усиливался стук в подшипниках и золотниковых приводах. В конце октября «Аврора» присоединилась к отряду в Специи, где на неё сразу прибыл контр-адмирал Вирениус. Осмотрев корабль и выслушав доклад о степени его готовности к дальнейшему плаванию, он дал две недели на устранение неисправностей. За эти четырнадцать дней силами команды с привлечением мастеровых с берега были проведены обширные работы по приведению в порядок машинной установки.

Следующим пунктом назначения «Авроры» стала Бизерта, где сосредотачивался весь отряд. Поход до Бизерты, начатый 9 ноября, «Аврора» проделала под флагом командующего соединением контр-адмирала Вирениуса, который по прибытии в порт перешёл на «Дмитрий Донской». В Бизерте были продолжены работы по исправлению машинной установки крейсера.

21 декабря «Аврора» вышла в Пирей; во время перехода вновь обнаружились серьёзные неполадки в машинах. Доклад о происшествиях с механизмами крейсера, отправленный в Петербург, вызвал негодование контр-адмирала З. П. Рожественского. Лишь вмешательство главного инспектора механической части генерал-лейтенанта Н. Г. Нозикова предотвратило наказание старшего судового механика Н. А. Петрова. С 24 по 28 декабря на крейсере устраняли повреждения машин, а затем корабль в составе отряда направился в Порт-Саид, куда прибыл 31 декабря. В Порт-Саиде произошла встреча русских кораблей с купленным Японией броненосным крейсером «Ниссин»; 1 января 1904 года в порт прибыл броненосец «Ослябя».

8 января «Аврора» прибыла в Суэц, но из-за задержки сразу нескольких кораблей отряд был вынужден перейти в Джибути и ожидать там отстающих. В тот же день при снятии с якоря в Суэце на «Авроре» испортился рулевой привод, из-за чего пришлось отложить выход на следующий день. В Джибути 31 января было получено известие о начале войны с Японией, а 2 февраля — Высочайшее повеление о возвращении в Россию. Так как в портах запрещалось находиться большому количеству судов одновременно, отряд был разделён на две группы. «Аврора» должна была следовать совместно с несколькими миноносцами.

В ночь на 16 февраля «Аврора» с четырьмя миноносцами была послана в Суэц для разведки, причём крейсер по беспроволочному телеграфу донёс о нахождении в районе канала американского крейсера с пятью миноносцами, предположительно — японскими. В 5 часов дня отряд благополучно разминулся с этими кораблями. До Суды «Аврора» шла в одиночку, оставив отряд позади. 6 марта, дождавшись миноносцев, «Аврора» с «Буйным», «Бравым» и «Бодрым» направилась в Ферроль. 13 марта, проходя мимо Алжира, крейсер по беспроволочному телеграфу переговаривался со стоявшим там на «Ослябе» командующим отрядом; «Буйный», отправленный с поручением к адмиралу, получил повреждение в порту и был оставлен. Так как «Бодрый» отстал ещё раньше, теперь «Аврора» осталась лишь с «Бравым». 16 марта близ Кадиса с крейсером соединился миноносец «Блестящий». 20 марта русские корабли пришли в Ферроль.

Выйдя в Шербур, крейсер и два миноносца 24 марта, вопреки инструкции, совершенно случайно соединились там с основной частью отряда. 28 марта «Ослябя», «Аврора» и миноносцы направились в дальнейший путь, принимая все меры предосторожности на случай японских атак. 3 апреля отряд пришёл в Бельт, а 5 апреля в 8:30 корабли бросили якорь в порту Императора Александра III, окончив длительное плавание.

В составе Второй Тихоокеанской эскадры

Подготовка к походу

Почти сразу по возвращении на Балтийское море «Аврора» была включена в состав формировавшейся Второй Тихоокеанской эскадры, причём она стала одним из немногих кораблей этого соединения, испытанных в длительном плавании. 8 апреля крейсер поставили в сухой док для осмотра корпуса и мелкого ремонта, а через два месяца, с началом навигации, «Аврора» перешла в Кронштадт. За это время на крейсер установили кожух правого гребного вала, утерянный в плавании.

В Кронштадте мастеровые Обуховского сталелитейного завода отремонтировали и усовершенствовали артиллерию крейсера: по опыту боевых действий, на корабле смонтировали броневые щиты толщиной в один дюйм для защиты артустановок главного калибра. Без щитов осталась только вторая носовая пара орудий. Все 152- и 75-миллиметровые орудия крейсера получили оптические прицелы; на носовом мостике появились два пулемёта системы «Максим». Некоторым изменениям подверглись средства связи: была установлена радиостанция немецкой фирмы «Телефункен», а для дальней сигнализации на крейсер доставили второй комплект фонарей Табулевича для установки на специальном гафеле грот-мачты и два комплекта фонарей для цифровой сигнализации (один — на правом ноке фок-мачты, второй — на левом ноке грот-мачты). Была улучшена вентиляция, недостаточность которой проявилась во время похода. После докования крейсер был перекрашен в боевые цвета Второй Тихоокеанской эскадры — чёрные борта и светло-жёлтые трубы.

11 июля командиром крейсера стал капитан 1-го ранга Е. Р. Егорьев, сменивший на этом посту И. В. Сухотина. Новым старшим судовым механиком стал Н. К. Гербих. Эти перестановки, по мнению исследователей, были вызваны личными предпочтениями З. П. Рожественского.

12 августа «Аврора» в составе эскадры перешла в Ревель и приступила к боевой подготовке, однако уже через неделю крейсер возвратился в Кронштадт для установки перепускных клинкетов на носовой водонепроницаемой переборке отделений бортовых машин. Работы затянулись до 29 августа, когда «Аврора» вернулась в Кронштадт и приняла самое активное участие в учениях. Всего с 12 по 19 сентября корабль провёл 10 учебных стрельб (не считая стволиковых), израсходовав сто восемь 152-, четыреста пятьдесят три 75- и семьсот тринадцать 37-миллиметровых снарядов.

26 и 27 сентября происходил Высочайший смотр эскадры, во время которого Николай II побывал на многих кораблях, произнося напутственные слова и благодаря экипажи за службу. 28 сентября эскадра направилась в Либаву; «Аврора» находилась в правой кильватерной колонне вместе с крейсерами «Алмаз» и «Светлана». После полудня корабли вошли в аванпорт Либавы и приступили к окончательной подготовке к предстоящему плаванию. Накануне выхода из Ревеля на «Аврору» установили механические семафоры фирмы Шихау.

Поход

В составе Второй Тихоокеанской эскадры

2 октября Вторая Тихоокеанская эскадра четырьмя отдельными эшелонами вышла из Либавы для следования на Дальний Восток. «Аврора» возглавила третий эшелон кораблей в составе миноносцев «Безупречный» и «Бодрый», ледокола «Ермак», транспортов «Анадырь», «Камчатка» и «Малайя». 3 октября после полудня эскадра прошла остров Борнхольм, а на следующий день на якоре выдержала небольшой шторм у маяка Факкебиерг.

7 октября русские корабли Большим Бельтом прошли к Скагену. Там они были разделены на небольшие отряды; «Аврора» попала в 4-й отряд под командованием контр-адмирала О. А. Энквиста и должна была вместе с крейсером «Дмитрий Донской» и транспортом «Камчатка» следовать в Танжер. Части эскадры находились на небольшом расстоянии друг от друга, однако «Камчатка» отстала на 17 миль от своего отряда.

Гулльский инцидент

Со времени выхода из Либавы на эскадре установилась напряжённая обстановка, связанная с ожиданием японского нападения. На случай минных атак орудия постоянно находились в заряженном состоянии, а орудийная прислуга спала возле них. В ночь с 8 на 9 октября с транспорта «Камчатка» стали поступать тревожные сообщения о том, что её атакуют миноносцы. С 2:50 до 23 часов «Камчатка», кратковременно открывая огонь, маневрировала и вскоре потеряла замеченные ранее корабли. При подходе к Доггер-банке впереди был обнаружен силуэт трёхтрубного судна, который двигался без отличительных огней и шёл курсом, пересекавшим курс русской эскадры, что являлось грубым нарушением международных правил плавания судов в море. К этому времени русская эскадра оказалась в самой гуще рыболовецкой флотилии.

В 00:55 «Князь Суворов» осветил находившиеся вокруг суда, имевшие большое внешнее сходство с миноносцами. По ним был немедленно открыт огонь всего отряда броненосцев, причём стрельба велась на оба борта. Находившиеся на левом траверзе броненосных кораблей «Аврора» и «Дмитрий Донской» также открыли боевое освещение и начали стрелять. Их появление стало неожиданностью для комендоров отряда броненосцев, которые перенесли огонь на крейсера, приняв «Аврору» за корабль противника. В течение нескольких минут в крейсер попало пять снарядов: три 75- и два 47-миллиметровых. Незначительные повреждения получил корпус, в двух местах был пробит машинный кожух, образовалась пробоина в дымовой трубе. Одним из снарядов был тяжело ранен судовой священник крейсера отец Анастасий (ему оторвало руку) и легко ранен комендор Шатило. Отец Анастасий позже скончался в госпитале Танжера.

В 1:05 беспорядочную стрельбу на эскадре удалось прекратить. В 3 часа ночи отряды вошли в Английский канал. Инцидент со стрельбой по рыболовным судам, получивший название Гулльского, послужил причиной осложнений с Великобританией и рассматривался впоследствии в специально созданной Международной следственной комиссии.

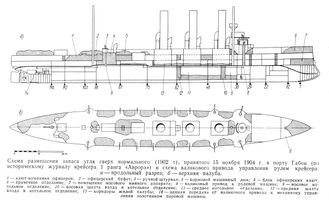

Схема размещения запаса угля сверх нормального (1902 тонны), принятого 15 ноября в порту Габон

16 октября «Аврора» и «Дмитрий Донской» с транспортом «Камчатка» прибыли в Танжер. После продолжительной стоянки в порту и погрузки угля эскадра 23 октября снялась с якоря, следуя в походном порядке в Дакар. Там состоялась очередная погрузка угля, во время которой стоявший у «Авроры» пароход помял себе борт.

3 ноября русские корабли отправились к устью реки Габун, где на «Аврору» в условиях нестерпимой жары погрузили 1300 тонн угля с темпом 71 тонна в час, что было лучшим результатом на всей эскадре. Сплочённый и образцовый по выучке экипаж крейсера не раз ставился в пример командующим эскадрой: так, когда перед переходом вокруг мыса Доброй Надежды корабль впервые принял двойной запас топлива, З. П. Рожественский лично осмотрел крейсер и в приказе порекомендовал офицерам ознакомиться со столь рациональным размещением угля. Следующим пунктом назначения стала бухта Great Fish Bay, куда суда прибыли 23 ноября. С 28 ноября по 16 декабря, заходя ненадолго в небольшие бухты для погрузок угля, эскадра следовала на Мадагаскар. За это время корабли дважды попали в шторм, причём 8 декабря ветер и зыбь были настолько сильны, что, по оценке З. П. Рожественского, боковые колебания «Авроры» достигали 30°.

Капитан 1 ранга Е. Р. Егорьев сделал многое для улучшения морального климата на корабле. За время похода на корабле не было ни одного случая грубого нарушения дисциплины. Переведённый на «Аврору» старшим судовым врачом вместо списанного по болезни М. М. Белова надворный советник В. С. Кравченко писал в дневнике: Первое впечатление от «Авроры» самое благоприятное. Команда весёлая, бодрая, смотрит прямо в глаза, а не исподлобья, по палубе не ходит, а прямо летает, исполняя приказания. Всё это отрадно видеть. На первых же порах меня поразило обилие угля. Много его на верхней палубе, а в батарейной палубе ещё больше; три четверти кают-компании завалены им. Духота поэтому нестерпимая, но офицерство и не думает унывать и не только не жалуется на неудобства, а напротив, с гордостью сообщает мне, что до сих пор их крейсер по погрузке был первым, брал первые премии и вообще на очень хорошем счету у адмирала.

Образцовой была и организация досуга на крейсере. 27 февраля, на Масленицу, на «Авроре» была создана программа развлечений для нижних чинов: помимо шлюпочных гонок, знания семафорной азбуки, прицеливания, бега через марс и др., на крейсере состоялся спектакль с участием как матросов, так и офицеров. В день перехода экватора 19 ноября состоялся традиционный праздник с участием всего экипажа, не занятого на вахтах. Театральная группа с «Авроры» нередко посещала с выступлениями корабли эскадры.

Во время стоянки на Мадагаскаре на Второй Тихоокеанской эскадре ожидали присоединения к главным силам дополнительных отрядов, шедших через Суэцкий канал. Здесь же до эскадры дошли известия о падении Порт-Артура и гибели Первой Тихоокеанской эскадры. 21 декабря «Аврора» с «Адмиралом Нахимовым» под флагом контр-адмирала О. А. Энквиста и «Дмитрием Донским» перешли в Диего-Суарес для сопровождения угольщиков. Затем крейсера направились в Нуси-Бе для соединения с отрядом адмирала Д. Г. Фелькерзама; к 30 декабря там сосредоточилась вся эскадра. Для охраны транспортов приказом командующего был сформирован крейсерский отряд в составе «Алмаза», «Авроры» и «Дмитрия Донского»[83]. Чуть позже он пополнился крейсером «Олег».

С 28 декабря 1904-го по 5 января 1905 года с перерывами производилась погрузка угля, во время которого «Аврора» установила новый «рекорд» скорости — 84,8 тонны в час. В дальнейшем, в силу ряда обстоятельств, эскадра была вынуждена задержаться в Нуси-бе. За это время в кают-компании крейсера произошли некоторые перемены: кроме смены старшего судового врача, списанный по болезни ревизор был заменён мичманом М. Л. Бертенсоном, а новым священнослужителем стал отец Георгий.

13 января состоялись первые учебные стрельбы эскадры по щитам на дистанции до 36 кабельтовых. Несмотря на ясную и тихую погоду, результаты стрельб были неудовлетворительны: «Аврора», однако, была отмечена в приказе за «серьёзное отношение к управлению стрельбой». 3 марта в 3 часа дня эскадра вышла в море и выстроилась в походный порядок, предусмотренный распоряжениями командующего, данными накануне выхода. «Аврора» вместе с вспомогательным крейсером «Днепр» шла в кильватер «Жемчугу» на правом траверзе первого броненосного отряда. Задачей крейсеров по-прежнему являлась охрана транспортов. Переход через Индийский океан стал одним из труднейших участков маршрута: уголь постоянно приходилось принимать прямо в океане, нередко при помощи катеров и шлюпок.

26 марта эскадра миновала Малаккский пролив, и на кораблях начали подготовку к бою. Командир крейсера писал в дневнике: Лазарет и операционная устроены были так скверно, что ими в тропиках совершенно нельзя было пользоваться. Пришлось приспособлять новые помещения, устраивать возможную защиту их от артиллерийского огня. Вся провизия была сосредоточена почти в одном месте, а потому в случае затопления этой части судна 600 человек остались бы без еды. Многое в этом роде пришлось исправить. На верхней палубе пришлось устроить из запасных булливиновских противоминных сетей защиту от попаданий деревянных осколков мачт и траверзы из таких же сетей с матросскими койками для защиты прислуги орудий. Выломаны и убраны внутренние деревянные щиты бортов, могущие дать массу осколков.

31 марта эскадра прибыла в бухту Камрань и задержалась у побережья Индокитайского полуострова до соединения с отрядом контр-адмирала Н. И. Небогатова. В случае появления на виду бухты значительных сил неприятеля предполагалось дать им бой, причём «Олег» и «Аврора» должны были действовать, согласно замыслу З. П. Рожественского, по возможности наступательно. 6 апреля «Аврора» участвовала в манёврах совместно с отрядом броненосцев; 9 апреля эскадра покинула Камрань и перешла в соседнюю бухту Фан-Фонг, а в 3 часа дня 26 апреля соединилась с отрядом Небогатова в 20 милях от входа в эту бухту.

1 мая 1905 года Вторая Тихоокеанская эскадра после некоторой реорганизации и кратких приготовлений оставила берега Аннама и направилась во Владивосток. «Аврора» заняла своё место с правой наружной стороны колонны транспортов в кильватер крейсеру «Олег». 10 мая при полном штиле состоялась последняя угольная погрузка, уголь принимался с расчётом иметь ко входу в Корейский пролив запас, которого должно было хватить до Владивостока. Вскоре после отделения транспортов крейсера «Олег», «Аврора», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» вместе с третьим броненосным отрядом составили левую кильватерную колонну[. Вечером 13 мая был получен приказ «с рассветом иметь пары во всех котлах и быть готовым к бою». В ночь на 14 мая эскадра вошла в пролив.

Цусимское сражение

6:30 14 мая на горизонте по правому борту был замечен японский разведчик «Идзуми». Эскадра к этому моменту шла 9-узловым ходом и находилась в двух кильватерных колоннах: первую составляли 1-й и 2-й броненосные отряды, во второй шли «Император Николай I», «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков», «Олег», «Аврора», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах». В 8 часов на кораблях русской эскадры по случаю высокоторжественного дня «Священного Коронования Их Величеств» подняли стеньговые флаги. После 9 часов во мгле стали вырисовываться идущие параллельным курсом японские корабли 5-го и 6-го боевых отрядов; в это же время З. П. Рожественский счёл нужным начать перестроение броненосных отрядов в одну кильватерную колонну. Изменение строя растянулось более чем на час; японские крейсера, обогнав эскадру, скрылись в тумане. В 10:20 вблизи русских кораблей был обнаружен пароход; он был отогнан «Жемчугом». В 11 часов команде дали обедать повахтенно.

В 11:10 был замечен отряд вице-адмирала Дева, догонявший эскадру и шедший сходящимся с ней курсом. Через пять минут с броненосца «Орёл» был произведён нечаянный выстрел по крейсеру «Касаги»; стрельба была тут же подхвачена остальными броненосцами. Японские корабли немедленно начали отходить, вступив в перестрелку. Первые выстрелы в 11:14 сделала и «Аврора», прекратив огонь сразу после приказа командующего эскадрой «не бросать снарядов». По пробитии отбоя команда продолжила обедать. В полдень, следуя сигналу с «Князя Суворова», броненосцы выстроились в одну кильватерную колонну и стали последовательно ложиться на курс NO 23°.

В 12:20 эскадра начала перестроение, прерванное кратковременным приближением неприятельских разведчиков. К 12:30 русские корабли вновь оказались в двух колоннах, шедших 9-узловым ходом. В 13:20 справа по курсу в семи милях показались главные силы Соединённого флота.

13:20 — 19:00. Бой. После появления неприятельской эскадры крейсерский отряд контр-адмирала Энквиста по сигналу командующего склонил курс вправо и прибавил ход, выйдя таким образом из линии броненосцев и зоны перелётов. В соответствии с пожеланиями начальника отряда, высказанными перед боем, отряд крейсеров получил возможность действовать в бою самостоятельно, выполняя главную задачу — охрану транспортов. С началом боя главных сил крейсер «Идзуми» стал сближаться с русской эскадрой, открыв огонь по «Владимиру Мономаху». «Олег» и «Аврора» оказали поддержку «Мономаху», сделав несколько выстрелов по японскому крейсеру и перейдя на правый борт транспортов, прикрывая их с восточного направления. «Идзуми», получив одно попадание, вскоре отошёл.

В начале третьего часа дня на юге показались 3-й (вице-адмирал Дева: «Касаги», «Читосэ», «Отова», «Нийтака»[102]) и 4-й (вице-адмирал Уриу: «Нанива»,«Такачихо», «Акаси», «Цусима») японские отряды, обошедшие русскую эскадру с запада и обнаружившие стремление напасть на транспорты. В 2:30 японские крейсера пошли на сближение, открыв огонь. «Олег» и «Аврора» повернули вправо, прикрыв собой транспорты, и развили ход 17—18 узлов, стремясь отвлечь на себя огонь противника. Ведя бой левым бортом, русские крейсера разошлись с неприятельскими отрядами контр-курсом на дистанции 28 кабельтовых, пройдя таким образом между японскими кораблями и своими транспортами. Так как русский крейсерский отряд уступал противнику по огневой мощи, контр-адмиралу Энквисту приходилось осуществлять сложное маневрирование, чтобы как можно чаще менять расстояние до противника и не давать ему пристреляться. Бой продолжился на параллельных курсах: японские корабли, выполнив последовательный поворот, вели огонь правым бортом. Во время боя с японскими отрядами «Аврора» получила первые повреждения: осколки нескольких снарядов, взорвавшихся при ударе о воду, в нескольких местах пробили обшивку у ватерлинии; снаряд небольшого калибра, попавший в помещение нижней лебёдки, сделал пробоину площадью 0,28 м², что привело к затоплению верхней и нижней ям и крену в 4° на правый борт. Залетевший через орудийный порт осколок вывел из строя 75-миллиметровое орудие. 120-миллиметровый снаряд ударил в верхушку фок-мачты, однако разлетевшиеся осколки никого не задели. Шестидюймовый снаряд, попавший в район боевой рубки, окутал всё удушливым дымом; его осколки перебили почти весь расчёт носовой 152-миллиметровой пушки.

С 14:50 для русских крейсеров, попавших под перекрёстный огонь, начался самый тяжёлый период боя. Огонь японских кораблей, дистанция до которых сократилась до 24 кабельтовых, стал более точным. «Аврора» получила сразу несколько попаданий: сначала 75-миллиметровым снарядом был выведен из строя элеватор подачи и паровой катер; следующий снаряд того же калибра не разорвался и был выброшен в море комендором А. Н. Кривоносовым. 8-дюймовый снаряд, попавший в стык борта у верхней палубы, уничтожил почти 2 м² обшивки и вывел из строя два 75-миллиметровых орудия. От этого попадания загорелись приготовленные к стрельбе патроны; взрыва погреба удалось избежать благодаря самоотверженным действиям стоящих на подаче матросов Тимерева и Репникова. Около 15 часов крейсер был поражён сразу двумя 6-дюймовыми снарядами, попавшими в правый борт в районе носового мостика. Осколками этих снарядов были выведены из строя расчёты двух 152-миллиметровых орудий, а взрывы произвели пожар на рострах. При тушении пожара был легко ранен старший офицер корабля капитан 2-го ранга А. К. Небольсин.

В 15:12 75-миллиметровый снаряд попал в трап переднего мостика. Его осколки и обломки трапа попали через смотровую щель в рубку и, отразившись от её купола, разлетелись в разные стороны, ранив всех находившихся в рубке. На мгновенье потерявший управление крейсер был возвращён на курс рулевым Цапковым. Капитан 1-го ранга Егорьев получил смертельное ранение в голову и вскоре скончался. В командование кораблём вступил сначала старший штурман К. В. Прохоров, затем его сменил старший офицер.

В 15:35 с «Олега» был замечен пылающий «Суворов»; адмирал Энквист, оставив «Донского» и «Мономаха» при транспортах, пошёл к нему на помощь, но вскоре изменил своё намерение и вернулся. К этому времени с юга появился 6-й японский боевой отряд адмирала Того-младшего, состоявший из четырёх крейсеров. Около 16 часов соединившиеся по сигналу Энквиста «следовать за мной» русские крейсера («Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Светлана», «Алмаз», «Жемчуг» и «Изумруд») вновь подверглись перекрёстному огню противника: с одной стороны по ним стреляли приблизившиеся «Ниссин» и «Касуга», с другой — отряды Дева, Уриу и Того-младшего. В это время с «Авроры» была замечена торпеда, попадания которой крейсер едва избежал. За этот период боя «Аврора» получила ещё несколько попаданий, главным образом, в носовую часть. Осколки 203-миллиметрового снаряда перебили якорь-цепь, свернули клюз и сделали две пробоины, через которые вода затопила отделение носового торпедного аппарата.

О следующем попадании в историческом журнале крейсера написано так. Один из снарядов, ударивших в стеньгу фок-мачты, сбил её: над полубаком пронеслись, крутясь и извиваясь, словно змеи, концы оборванных стальных штагов; ранило несколько человек, в том числе упрямого хохла Дмитриенко, снова отказавшегося идти на перевязочный пункт. Сбитая стеньга, повиснув вертикально, грозно раскачивалась из стороны в сторону — вот-вот сорвётся. Каждый из находившихся поблизости с трепетом на неё поглядывал, всё ожидая, когда же она наконец свистнет его по башке. В самый конец боя снаряд, прилетевший с левой стороны, снёс стеньгу за правый борт: последние стальные штаги лопнули и ну снова хлестать, извиваясь, по полубаку. Один из них пронёсся над самой головой лейтенанта Дорна и закрутился о дуло 6-дюймового носового орудия. Это спасло многих. Не повезло лишь бедному Дмитриенко: его здорово хватило в грудь, и, снесённый в беспамятстве на центральный перевязочный пункт, он оттуда уже более не появлялся.

Для выравнивания возникшего из-за множественных попаданий в подводную часть крена были затоплены угольные ямы левого борта[110]. Ещё один 203-миллиметровый снаряд, разорвавшийся подполубаком, пронизал крейсер насквозь, сделав в правом борту большую пробоину и пробив 10 лёгких переборок. В течение боя на «Авроре» осколками шесть раз был сбит флаг, но его неизменно поднимали на место. К вечеру он был изрешечён, но продолжал развеваться над крейсером.

Наш широкий новенький кормовой флаг, весь превращённый в жалкие лохмотья, сбиваемый в течение боя шесть раз, теперь снова лежал на палубе, и подоспевший лейтенант Старк тотчас же скомандовал своим резким металлическим голосом, спокойно, как всегда: «На флаг! Флаг поднять!» Но теперь это не так легко было сделать: все концы были оборваны, и флаг нагафеле пришлось поднять по-иному (на эринс-талях). Туда под огнём полез боцман Козлов. В 16 часов, ведя с японскими кораблями бой на параллельных курсах, русские крейсеры вместе со всей эскадрой стали постепенно склоняться сначала на север, затем — на восток. К этому времени положение отряда Энквиста стало безвыходным, так как силы противника увеличились за счёт подошедшего отряда адмирала Катаока. Около 16:30 колонна русских броненосцев оказалась между японскими и русскими крейсерами, что дало последним некоторую передышку[112]. В 17:30 бой возобновился с новой силой, и «Аврора» получила ряд попаданий в кормовую часть. Осколками одного из снарядов были убиты двое и ранены 14 человек прислуги орудий кормового плутонга. Раненый князь А. В. Путятин, находившийся при кормовых орудиях, несмотря на сильнейшую потерю крови, оставался в строю до окончания боя. Когда тяжелораненого мичмана Яковлева проносили мимо орудий, которыми он командовал, молодой офицер повторял: «Братцы, цельтесь хорошенько».

Около 19 часов артиллерийский бой из-за наступающей темноты окончился. На «Авроре» к этому моменту были следующие потери: один офицер и девятеро матросов убиты (кроме того, пятеро нижних чинов позже умерли от ран); восьмеро офицеров и 74 нижних чина получили ранения различной степени тяжести. Большинство пострадавших — 57 человек — были комендорами и орудийной прислугой.

После боя

Вскоре после захода солнца, следуя за «Императором Николаем I» — флагманским кораблём принявшего командование адмирала Небогатова, эскадра пришла в полное расстройство. Начинавшиеся минные атаки не дали новому командующему возможности собрать эскадру; после 19 часов отряд адмирала Энквиста, находившийся несколько слева позади главных сил, перестал быть виден с броненосных кораблей. Крейсерскому отряду с этого момента пришлось действовать самостоятельно.

На поле сражения с наступлением темноты в большом количестве появились японские миноносцы. Чтобы избежать атак, на крейсерах выключили все огни и прекратили стрельбу. Тем не менее, русские корабли часто были вынуждены уклоняться от торпед, полагаясь на ход и манёвр, открывая огонь только в крайних случаях. В 21 час из-за постоянной смены курса на высокой скорости «Светлана», «Алмаз» и «Донской» отстали; ещё ранее отстал «Мономах». Таким образом, к 22 часам с адмиралом Энквистом, кроме «Олега» и «Авроры», остался только «Жемчуг». Идя на юг, русские крейсера делали попытки повернуть во Владивосток, но всякий раз сталкивались с японскими кораблями. Нередко с «Авроры» были слышны даже выстрелы из торпедных аппаратов; всего мимо неё и «Олега» за ночь прошло более 17 торпед. Адмирал Энквист принял решение о выходе из Корейского пролива курсом на юго-запад, надеясь встретить по пути эскадру. К 2 часам ночи 15 мая отряд покинул зону минных атак и уменьшил ход до десяти узлов; в 3 часа отряд находился на 33° 30' с. ш. и 128° 42' в. д.

За ночь на «Авроре» произвели минимальные исправления повреждений: мелкие пробоины были заколочены деревянными пробками с ветошью, на крупные наложили щиты с матрасами; переборки затопленных отсеков подкрепляли упорами. Много работы пришлось на долю медиков крейсера, так как после боя на перевязку стали спускаться оставшиеся на боевых постах раненые.

Как выяснилось, в Цусимском сражении «Аврора» выпустила по противнику 303 152-миллиметровых, 1282 75-миллиметровых и 320 37-миллиметровых снарядов. В 6 часов утра крейсера уменьшили ход до десяти узлов, следуя по-прежнему на юго-восток. В ожидании встречи с противником корабли в течение ночи поддерживали пары во всех котлах, что из-за пробоин в трубах привело к повышенному расходу угля. Исходя из этого, адмирал Энквист принял решение зайти в Шанхай для пополнения запасов. После обмены сигналами адмирал со штабом в полдень перешёл на «Аврору», так как командующий крейсером после смерти командира А. К. Небольсин был сам ранен в бою. Флаг начальника отряда из-за отсутствия фор-стеньги подняли на грот-мачте, хотя там мог находиться только царский штандарт или флаг командующего флотом. В последующие дни на крейсере соорудили импровизированный флагшток, который смонтировали на фок-мачте.

До 3 часов дня команды приводили свои корабли в порядок: выбрасывали за борт различные обломки и осколки, стреляные гильзы, заделывали пробоины, мыли окровавленные и обгорелые палубы и надстройки. В 3:55 были преданы морю тела 14 павших в бою моряков; тело командира поместили на вельбот и решили похоронить на берегу. После торжественной церемонии крейсера 8-узловым ходом продолжили путь. После встречи утром 16 мая с пароходом «Свирь», направлявшимся в Шанхай, адмирал решил идти с крейсерами в Манилу, куда «Свирь» должна была выслать угольщик. В последующие дни крейсера 8-узловым ходом шли к цели; на «Авроре» продолжались работы по исправлению повреждений. Ночью несли только закрытые кормовые фонари; дежурная прислуга находилась у орудий. В эти дни врачом В. С. Кравченко впервые в мире был применён рентгеновский аппарат для исследования раненых в корабельных условиях.

20 мая отряд в поисках угля зашёл в Суал, но этот порт, как донесли направленные на берег для разведки моряки, был заброшен. 21 мая похоронили командира «Авроры», тело которого сохранить не удалось: в полдень, под салют из семи пушечных выстрелов, гроб с телом Е. Р. Егорьева был опущен в море. Через два часа стали слышны радиопереговоры военных судов, а вскоре на горизонте появился отряд кораблей, шедший встречным курсом. Орудия были тотчас же заряжены и наведены на предполагаемого противника; на русских крейсерах пробили боевую тревогу. С марса доложили, что корабли не похожи по типу на японские, а лейтенант фон Ден определил, что это два броненосца и три крейсера американского флота. Так как холостые заряды на «Авроре» отсутствовали, салют пришлось производить боевыми, направляя выстрелы в воду. Через несколько часов русские корабли, сопровождаемые американской эскадрой, прибыли в Манилу и в восьмом часу вечера бросили там якоря. На следующий день состоялась встреча адмиралов Энквиста и Трэна. На ней было принято решение о назначении специальной комиссии для осмотра повреждений и определения сроков ремонта русских крейсеров.

Русско-японская война 1904—1905 гг

17 апреля 1904 г. корабль был перечислен в состав 2-й эскадры флота Тихого океана. 29 августа в составе этой эскадры под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского вышел из Кронштадта в Тихий океан на театр военных действий Русско-японской войны. Шел по маршруту Ревель (30.08-28.09) — Либава (2.10) — Скаген (7.10). Далее следовал в составе 4-го отряда под командованием контр-адмирала О. А. Энквиста. Во время «Гулльского инцидента» ок. 1:00 10.10.1904 г. находился на траверзе русского отряда, обстреливавшего суда, принятые за японские миноносцы. При этом в крейсер попало несколько снарядов, от которых был смертельно ранен судовой священник отец Анастасий и легко ранен один комендор. Далее следовал с отрядом по маршруту Танжер (султанат Марокко, 16-23.10) — Дакар (30.10-3.11) — Габун (13-18.11) — Грейт-фиш-бей (Португальская Западная Африка, 23-24.11) — Ангра-Пеквена (Германская Юго-Западная Африка, 28.11-4.12) — бухта Носси-бе на о. Мадагаскар (колония Франции, 16.12.1904—3.03.1905). На Мадагаскаре вновь собрались все отряды эскадры, которая далее проследовала Малаккским проливом в бухту Камранг (французский протекторат Аннам, 31.03—13.04) — бухту Ван Фонг (французский Аннам, 13-26.04), где к эскадре З. П. Рожественского присоединилась эскадра контр-адмирала Н. И. Небогатова, — бухту Куа Бе (26.04). 1.05.1905 г. крейсер в составе объединенной эскадры вышел из бухты Куа Бе для следования во Владивосток Корейским проливом.

Участвовал в Цусимском сражении 14-15 (27-28) мая 1905 г. 2-й эскадры флота Тихого океана вице-адмирала З. П. Рожественского (7 эскадренных броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 2 броненосных крейсера, 8 крейсеров, 1 вспомогательный крейсер, 9 миноносцев, 6 транспортов, 2 госпитальных судна) с японским флотом адмирала Х. Того (4 эскадренных броненосца, 2 броненосца береговой обороны, 8 броненосных крейсеров, 15 крейсеров, 3 канонерские лодки, 21 истребитель, 42 миноносца, 3 авизо). Входил в состав отряда крейсеров контр-адмирала О. А. Энквиста (крейсера «Олег», «Аврора», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах»).

В начале дневного боя 14 мая следовал вторым за флагманским крейсером отряда «Олег», прикрывал колонну транспортов с востока. В 14:30 в составе своего отряда вместе с разведывательным отрядом (2 крейсера, 1 всопмогательный крейсер) вступил в бой с 3-м (4 крейсера, вице-адмирал С. Дева) и 4-м (4 крейсера, контр-адмирал С. Уриу) японскими боевыми отрядами, а в 15:20 также с 6-м японским боевым отрядом (4 крейсера, контр-адмирал К. Того). Около 16:00 попал под огонь двух броненосных крейсеров 1-го японского боевого отряда, получил серьёзные повреждения и дополнительно вступил в бой с 5-м японским боевым отрядом (3 крейсера, 1 броненосец береговой обороны, вице-адмирал С. Катаока). Около 16:30 вместе с отрядом ушёл под защиту нестреляющего борта русских броненосцев, но в 17:30-18:00 принял участие в последней фазе крейсерского боя.

В этом бою корабль получил около 10 попаданий снарядами калибра от 8 до 3-х дюймов, экипаж потерял 15 человек убитыми и 83 ранеными. Погиб командир корабля капитан 1 ранга Е. Р. Егорьев — он был смертельно ранен попавшим в боевую рубку осколком снаряда (похоронен в море в точке 15°00' с.ш., 119°15' в.д.). (В русско-японской войне участвовал и сын командира, служивший на Владивостокской эскадре крейсеров (на крейсере «Россия»), ставший в советское время контр-адмиралом и преподававший военно-морскую историю в Ленинградском институте точной механики и оптики — ЛИТМО.)

После смерти капитана командование «Авророй» принял старший офицер капитан 2 ранга А. К. Небольсин, сам раненый. Крейсер получил 37 пробоин (из них 13 небольших вблизи от ватерлинии), но не выводивших его из строя. Серьёзно повреждены были дымовые трубы, затоплено отделение носового минного аппарата и несколько угольных ям передней кочегарки. На крейсере было потушено несколько пожаров. Вышли из строя все дальномерные станции, четыре 75-мм и одно 6-дм орудие.

Ночью 14/15 мая, следуя за флагманом отряда, форсировал ход до 18 уз., в темноте оторвался от преследования противником и развернулся на юг. После нескольких попыток повернуть на север, отражая торпедные атаки японских миноносцев, два корабля отряда О. А. Энквиста — «Олег» и «Аврора» — с присоединившимся к ним крейсером «Жемчуг» 21 мая пришли в нейтральный порт Манила (Филиппины, протекторат США), где были интернированы 27 мая 1905 года американскими властями до конца войны. С команды была взята подписка о неучастии в дальнейших военных действиях. Для лечения заболевших и раненых как на переходе на Дальний Восток, так и в ходе и после боя на корабле использовался рентгеновский аппарат — это было первое в мировой практике применение рентгеноскопии в корабельных условиях.

Командиры

Примечания

В 1918 году «Аврора» находилась в отстое, а с весны 1919 года — в консервации. В сентябре 1922 года специальная комиссия обследовала корабль и сделала заключение: «Внешнее состояние корабля и характер приведения его на долговременное хранение дают возможность после сравнительно несложных ремонтных работ привести корабль в готовность для использования в качестве учебного корабля».

В 1940—1945 годах «Аврора» стояла в Ораниенбауме. В 1948 году крейсер поставили на «вечную стоянку» у причальной стенки Большой Невки, где в настоящее время находится корабль-музей. Однако современный крейсер представляет собой лишь реплику, поскольку при реконструкции 1984 года было заменено более 50 % корпуса и надстроек.

Из самых заметных отличий от оригинала — применение сварных швов на новом корпусе вместо технологии заклепок. Также отсутствуeт медная обшивка корпуса ниже ватерлинии. Корпус оригинального корабля было отбуксирован на военно-морскую базу ВМФ в прибрежной полосе Финского залива у поселка Ручьи. Корпус оригинального крейсера предполагалось залить бетоном и превратить в часть набережной, но он был распилен на части и затоплен. Части корабля, торчавшие из воды, в конце 80-х растащили на металлолом жители поселка.

Награды

| * Орден Октябрьской Революции. |

| * Орден Красного знамени. |

Использованная литература и источники

Список литературы

- Л. Л. Поленов Крейсер «Аврора». — Ленинград: Судостроение, 1987. — 264 с. — (Замечательные корабли).

Ссылки