ПКРК КСЩ

ПКРК КСЩ

| Противокорабельный ракетный комплекс Тип |

| снят с вооружения Статус |

| КСЩ Обозначение |

| SS-N-1 Scrubber Обозначение NATO |

| Активное РЛ самонаведение Система управления |

| |

| ОКБ-52 Разработчик |

| 1954 — 1957 Годы разработки |

| 1956 - н/д Годы производства |

| 20[1] Единиц произведено |

| февраль 1958 года Принятие на вооружение |

| 1957 — 1972 Годы эксплуатации |

| |

| «Бедовый» пр. 56ЭМ, «Бойкий» пр. 57бис и др. Носители |

| «Холодная война» Войны и конфликты |

| 7,6 м Длина |

| 0,9 м Диаметр |

| 8,4 м Размах крыла |

| 2960 кг Стартовый вес |

| Фугасная Тип боеголовки |

| 625 кг Масса БЧ |

| турбореактивный Маршевый двигатель |

| 2000 кгс (кН) Тяга |

| твёрдотопливная Стартово-разгонная ступень |

Содержание

История разработки комплекса

Во второй половине 1940-х годов СССР и США, недавние союзники по Второй мировой войне, вступили в острое противостояние между собой; известная речь У. Черчилля в Фултоне послужила формальной точкой отсчёта для этого конфликта, позже названного «холодной войной». И если на суше Советский Союз не уступил бы никому, то в воздухе численный перевес уже явно складывался в пользу США, а на море количественное и качественное превосходство ВМС США и ВМС Великобритании над ВМФ СССР было на тот момент подавляющим. При этом угроза ядерных ударов не только силами стратегических бомбардировщиков наземного базирования, но и палубной авиации с моря не позволяла пренебречь морскими театрами войны. Руководство СССР отдавало себе отчёт, что вынуждено иметь дело с сильнейшими флотами мира, опирающимися на развитое судостроение, развёрнутую инфраструктуру снабжения и отлаженную систему подготовки кадров. Попытка прямого соревнования с англо-американским судостроением в создании симметричных по составу и характеристикам корабельных соединений потребовала бы нескольких десятилетий и вложения колоссальных средств. При этом, учитывая большой разрыв на старте, даже подобные затраты далеко не гарантировали достижение хотя бы паритета с противниками, не говоря уже о превосходстве. Вместе с тем принципиально новые виды морских вооружений давали шанс начать состязание «с чистого листа», сделав многочисленные флоты обычного типа устаревшими. Именно поэтому в СССР обратили пристальное внимание на противокорабельные управляемые ракеты, первые образцы которых прошли боевое крещение во время Второй мировой войны. В то время как на Западе сочли управляемое противокорабельное оружие неэффективным и не стали развивать даже такие передовые для своего времени образцы, как американская планирующая бомба ASM-N-2, в СССР были развёрнуты работы по созданию целого спектра противокорабельных ракет воздушного и морского базирования.

На базе трофейных материалов и образцов немецкой авиационной противокорабельной ракеты Hs.293A в СССР были разработаны крылатые ракеты воздушного базирования «Щука-А» и «Щука-Б». Радиокомандная «Щука-А» достаточно близко воспроизводила систему наведения немецкого прототипа и нуждалась в сопровождении оператором вплоть до попадания в цель, в то время как «Щука-Б» уже несла радиолокационную головку самонаведения и была способна идти к цели самостоятельно. Эти авиационные ракеты проходили испытания с 1949 года[2].

30 декабря 1954 года вышло постановление Совета министров СССР, предписывающее разработать на базе авиационного комплекса «Щука-Б» корабельный самолёт-снаряд[3] для вооружения эскадренных миноносцев. 10 января 1955 года утвердили тактико-техническое задание на будущий комплекс, получивший в честь прототипа название «корабельный снаряд Щука», сокращённо «КСЩ».

Первый пуск массогабаритного макета ракеты КСЩ был выполнен из наземной пусковой установки на полигоне Песчаная балка в Крыму уже в августе 1955 года. Это был ещё «бросковый» вариант испытаний, без штатной системы управления. В апреле 1956 года на полигон поступили уже укомплектованные изделия для полноценных испытаний, а в сентябре в Песчаной балке выполнили первый пуск со смонтированной на берегу установки СМ-59-1, аналогичной той, которую планировалось ставить на серийные эсминцы-носители комплекса. Первый такой корабль — «Бедовый» проекта 56Э — уже переборудовался в Николаеве из строящегося торпедно-артиллерийского эсминца проекта 56. С января 1957 года «Бедовый» включился в испытания, выполняя в полигонах Чёрного моря стрельбы ракетами КСЩ. Это были ещё лётно-конструкторские испытания (ЛКИ) комплекса, проводившиеся параллельно с его доработкой. В рамках ЛКИ с февраля по июль 1957 года с «Бедового» выполнили семь пусков; мишенями служили радиоуправляемые катера, корпус трофейного немецкого транспорта, а также недостроенный лидер «Ереван» проекта 48. Последний прямым попаданием ракеты КСЩ был потоплен.

В июле 1957 года комплекс КСЩ был предъявлен к Государственным испытаниям. Они проходили также на Чёрном море вплоть до декабря 1957 года; в этот период «Бедовый» выполнил 20 стрельб ракетами по мишени в виде переделанного отсека недостроенного крейсера «Сталинград» проекта 82. Комиссия рекомендовала комплекс к приёмке на вооружение, однако отметила ряд существенных недостатков — в частности, то, что основной способ поражения боевой частью из-под воды полностью штатно удалось реализовать лишь в одном случае из 20 пусков, поэтому от отделения и приводнения БЧ следует отказаться.

В феврале 1958 года комплекс КСЩ был официально принят на вооружение ВМФ СССР.

Состав и работа комплекса

Комплекс КСЩ включал в себя:

- приборы управления стрельбой (ПУС) — «Кипарис-56М» на кораблях проекта 56ЭМ/56М или ПУС «Тополь» и «Кедр» на кораблях проекта 57бис;

- стабилизированные пусковые установки СМ-59-1 (или СМ-59-1А) — по одной на кораблях проекта 56ЭМ/56М или по две на кораблях проекта 57бис;

- боекомплект, включающий в себя от 6 до 16 самолётов-снарядов (крылатых ракет) КСЩ;

- систему заправки и хранения ракет;

- систему контроля ракет и бортовой аппаратуры АКС.

Приборы управления стрельбой «Кипарис», «Тополь» или «Кедр» принимали данные о координатах целей от РЛС управления огнём или визирно-дальномерного поста корабля, вычисляли при необходимости упреждённую точку и выдавали эти данные в систему управления ракеты и на привода пусковых установок.

Однозарядная пусковая установка СМ-59-1 внешне представляла собой подобие артиллерийской башни, но вместо орудийного ствола из неё выдавалась вперёд массивная ферменная конструкция с рельсовыми направляющими. Установка была стабилизированной, то есть сохраняла горизонтальное положение при бортовой качке до 14 градусов, и оснащалась электрическим следящим приводом Д-59А для предварительного наведения ракеты по горизонту. Вариант СМ-59-1А, установленный на эсминцах проекта 57бис, отличался от базового СМ-59-1 учётом требований противоатомной защиты. Пуск выполнялся при фиксированном угле возвышения 10 град. относительно горизонта, заряжание установки ракетой выполнялось на угле возвышения 5 град. 30 мин.

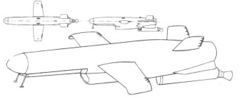

Крылатая ракета КСЩ была построена по нормальной аэродинамической схеме: прямое крыло небольшого удлинения впереди, V-образное оперение сзади. Длина ракеты составляла 7,6 м при размахе крыла 8,4 м; ракета стартовой массой в 2960 кг доставляла 625-кг боевую часть на расстояние до 100 км при внешнем целеуказании или 40 км при целеуказании средствами корабля-носителя. Пуск выполнялся с помощью твёрдотопливного ускорителя ПРД-19М, который выгорал и сбрасывался через 1,5...3,5 с, далее работал только турбореактивный маршевый двигатель АМ-5А[4] с тягой 2000 килограммсил. Топливо применялось обычное авиационное на основе керосина. Двигатель располагался в хвостовой части, а полукруглый в сечении нерегулируемый воздухозаборник под фюзеляжем в районе центра масс ракеты.

Хранились ракеты в боевых погребах, оснащённых системой заправки ракет — по одному погребу на кораблях проекта 56ЭМ/56М или по два на кораблях проекта 57бис. Боевой погреб рассчитывался на штатное хранение шести ракет, хотя в перегруз возможно было взять в каждый погреб ещё по одному изделию, и ещё по одному разместить на предстартовых постах. Вплоть до подачи на предстартовый пост ракеты хранились в транспортных контейнерах, в горизонтальном положении на стеллажах. Боевые части и стартовые ускорители были пристыкованы заранее, однако топливные баки ракет при хранении в погребе были заполнены азотом вместо горючего. Крыло ракеты при хранении в погребе было сложено, а стартовый ускоритель переводился в транспортное положение, чтобы не выступал за габарит воздухозаборника. Топливо для ракет на корабле хранилось в отдельной цистерне с автономной противопожарной системой. Подача ракет на предстартовый пост и потом на пусковую установку производилась гидравлическим подъёмно-транспортным устройством. Система контроля АКС позволяла проводить проверку исправности ракеты и её бортовой аппаратуры на предстартовом посту; при необходимости контроль и техническое обслуживание изделий было возможно выполнять и непосредственно на ложементах в боевом погребе, ещё до подачи на предстартовый пост.

Боевая работа комплекса начиналась с обнаружения цели корабельными РЛС или установления связи с выносным наблюдательным постом (ВНП — как правило, другим кораблём, находившимся в пределах радиолокационной или прямой видимости цели).

Ещё при подготовке к стрельбе на самолёт-снаряд устанавливали взрыватели и пиропатроны, потом подавали на предстартовый пост, где раскладывалось крыло и проводился контроль бортовой аппаратуры. Далее «Щуку» заряжали на пусковую установку, заправляли топливом, выполняли пробный пуск маршевого двигателя и разарретирование гироскопов автопилота.

Основываясь на известных координатах цели (по данным от корабельных РЛС, полученных с ВНП или введённых вручную), приборы управления стрельбой вырабатывали углы наведения на пусковую установку (ПУ). В зависимости от дистанции и относительной скорости носителя и цели ПУ могла наводиться в упреждённое или настоящее место цели. Комплекс КСЩ мог обеспечить стрельбу по цели с относительной скоростью до 50 узлов и на дистанции от 10 до 100 километров; скорость самого носителя при этом допускалась до 25 узлов, скорость ветра до 12 м/с и бортовая качка с амплитудой до 14 градусов. После наведения ПУ выполнялся запуск стартового ускорителя. С выходом ускорителя на рабочий режим разрушался срезной болт, фиксирующий ракету, так что она сходила с направляющих.

Расчётная скорострельность одной установки должна была позволять выполнить 6...8 пусков в час, на практике даже хорошо подготовленному расчёту требовалось для перезарядки пусковой около 23 минут. Всего, таким образом, за час выполнялось около 3 пусков на одну установку. На эсминцах проекта 57бис, имеющих две ПУ для ракет КСЩ, приборы управления стрельбой «Тополь» позволяли выполнять двухракетный залп с интервалом в 5...15 секунд между пусками ракет с носа и кормы. Сравнительно долгая подготовка и большой интервал между пусками, связанный с необходимостью подать ракету на пусковую и заранее разложить крыло в рабочее положение, стало ещё одним важным недостатком комплекса КСЩ, который был изжит в более новых крылатых ракетах других комплексов[5].

Первые 1,5...3,45 секунд, пока работал стартовый двигатель, ракета была в неуправляемом полёте, набирая скорость 140...150 м/с и удаление порядка 10 километров от корабля. Потом выработанный ускоритель отстреливался и ракета летела за счёт тяги только маршевого двигателя, уже под управлением автопилота. Согласно заложенной программе, ракета сначала набирала 150 метров высоты, потом снижалась для горизонтального полёта на высоте 60 м со скоростью 280 м/с. Маршевый участок полёта «Щуки» проходил также на автопилоте с выдерживанием высоты 60 м по радиовысотомеру. На расстоянии около 20...25 км до цели самолёт-снаряд получал с корабля команду на включение головки самонаведения (ГСН) и приступал к самостоятельному поиску цели. Установленная на ракете ГСН типа «РГ-Щука» способна была захватывать цели на дистанции не более 25 км и в пределах сектора шириной 150°. Головка была активной, то есть имела собственный радиолокатор и подсвет цели внешними станциями наведения не требовался. На дистанции 750...800 метров до захваченной цели самолёт-снаряд переходил в пикирование, стремясь поразить её прямым попаданием.

При попадании в цель мощная боевая часть в сочетании с массивной конструкцией самой ракеты и неизрасходованным остатком топлива производила сокрушительное воздействие: на испытаниях единственным попаданием ракеты КСЩ полностью выводились из строя как суда-мишени, так и выделенные для стрельб списанные корабли — например, эсминец «Бойкий», лидер «Ереван» или крейсер «Адмирал Нахимов». Однако следует отметить, что уровень техники 1950-х годов ещё не позволял реализовать достаточно надёжную автономную систему самонаведения. По команде ракета просто захватывала ближайший радиоконтрастный объект, и даже на него не всегда наводилась успешно. Таким образом, от ракеты КСЩ сравнительно просто было защититься постановкой помех или отстрелом ложных целей. Вероятность успешного поражения цели ракетой КСЩ, хотя и намного превышала таковую для артиллерийского снаряда, всё же оставалась невысокой. В разработанном несколько позже комплексе П-35 ракета передавала данные о цели оператору, который мог своей командой «помочь» бортовой автоматике выбрать приоритетную цель; такое самонаведение с ручной коррекцией было намного надёжнее способа, применённого на КСЩ. Поступление на вооружение более эффективных образцов вооружения, наряду с недостатками комплекса КСЩ, и предопределило недолгую службу последнего.

Модификации

На этапе разработки комплекса предполагалось, что основным способом поражения целей будет подводный, а прямое попадание с воздуха останется резервным вариантом. Боевой части (БЧ) придавалась гидродинамическая форма, позволяющая при сбросе с ракеты стабильно входить в воду и по инерции врезаться в подводную часть корабля-цели. Бортовая автоматика должна была перед целью отделить боевую часть, чтобы та успела приводниться за 40...70 метров от борта — по расчётам, именно с такой дистанции заглубившаяся БЧ произвела бы наиболее разрушительное воздействие на цель класса крейсер. Однако на испытаниях удачные приводнения и поражения мишени этим способом достигались настолько редко, что было принято решение исключить этот режим вовсе. Таким образом, серийный комплекс КСЩ, в отличие от опытных образцов, предусматривал единственный вариант поражения цели — с воздуха. Однако в конструкции первых серийных ракет выпуска 1957-1958 годов ещё сохранялась изначальная форма БЧ и узлы для её отделения. Новая модификация крылатой ракеты, с неотделяемой боевой частью более обтекаемой формы, а также с рядом усовершенствований в топливной системе и бортовой автоматике, испытывалась с июня по декабрь 1959 года в полигонах Чёрного моря. В ходе этих испытаний эсминцы «Бедовый» и «Прозорливый» выполнили 10 пусков по мишени, имитирующей американский тяжёлый крейсер типа «Де Мойн»; семь из десяти ракет успешно поразили цель. Таким образом, с 1960 года на вооружение начали поступать ракеты новой модификации.

Первый серийный вариант комплекса, который был установлен на четырёх эсминцах проекта 56М/56ЭМ c ПУС «Кипарис-56М», предусматривал стрельбу только по морским целям. Улучшенный вариант комплекса КСЩ с ПУС «Тополь» (основными) и «Кедр» (резервными) устанавливался на эсминцах проекта 57бис и уже был рассчитан на стрельбу не только по морским, но и по наземным целям — по крайней мере, в ПУС был предусмотрен такой режим работы. Наземная цель должна была быть достаточно радиоконтрастной, чтобы головка самонаведения ракеты была в состоянии её захватить; это могло быть высокое здание, заводская труба или нефтяной терминал. Ещё одним важным новшеством улучшенного комплекса должна была стать система приёма воздушного целеуказания «Груша», передающая часть которого должна была размещаться на самолёте или вертолёте. На самих кораблях проекта 57бис в корме были предусмотрены площадки для временного базирования вертолётов Ка-15, а последние и планировались как основные носители системы «Груша». Располагая собственным вертолётом целеуказания, вооружённый ракетами КСЩ эсминец мог бы обеспечивать более эффективное применение своего оружия для стрельбы на максимальную дальность. Однако система «Груша» так и не была доведена до принятия на вооружение, поэтому для загоризонтной стрельбы оставалось полагаться лишь на целеуказание с морских или наземных ВНП. Вместо «Груши» позже было решено применить систему целеуказания «Успех-У», изначально задуманную для работы с противокорабельным комплексом П-35. Эсминец «Дерзкий» при достройке получил приёмную часть «Успеха-У» и в 1962-1964 годах прошёл испытания с ней, однако в связи с предстоящим снятием КСЩ с вооружения другие носители комплекса такой аппаратурой оснащать не стали.

Корабли, вооружённые комплексом, служба

Комплексом КСЩ с одной пусковой установкой и ПУС «Кипарис» вооружили эсминец «Бедовый» проекта 56Э, а также три перестроенных подобным же образом эсминца проекта 56М; все четыре упомянутых единицы изначально были заложены как торпедно-артиллерийские по проекту 56. Далее приступили к строительству девяти более крупных и уже специально спроектированных как носители ракетного оружия эсминцев проекта 57бис с двумя пусковыми установками КСЩ на каждом и улучшенными ПУС «Тополь» и «Кедр». Однако ещё до завершения этой серии комплекс КСЩ был сочтён бесперспективным в сравнении с уже вышедшими на испытания более совершенными П-35 и П-15 «Термит», поэтому из девяти заложенных были достроены только восемь эсминцев проекта 57бис. Таким образом, всего в строй ВМФ СССР вступили 12 кораблей-носителей крылатых ракет КСЩ. Изначально классифицированные как эскадренные миноносцы, с 19 мая 1966 года они были перечислены во вновь образованный класс больших ракетных кораблей (РКБ).

Двенадцать кораблей, вооружённых комплексом КСЩ, были распределены по всем четырём флотам Советского Союза — Балтийскому, Черноморскому, Тихоокеанскому и Северному, и активно участвовали в боевой подготовке и океанских походах, не застаиваясь подолгу возле пирсов. Регулярно проводились, в числе прочих мероприятий, и стрельбы главным комплексом. Однако в связи с его недостатками было решено снять КСЩ с вооружения; формально это было сделано в 1972 году, но фактически «Щуки» начали постепенно разоружать и снимать с кораблей при модернизациях ещё с 1966 года. В конце 1960-х — начале 1970-х годов нередко практиковались пуски ракет КСЩ в качестве мишеней для тренировки расчётов корабельной ПВО или в ходе испытаний зенитно-ракетных комплексов. Последним носителем «Щук» оставался тихоокеанский «Неудержимый» проекта 56М, на котором комплекс КСЩ разоружили только во время модернизации 1970-1973 годов. Примечательно, что пусковую установку и ракетный погреб при этом на корабле оставили, демонтировав их только при последнем ремонте в 1979 году[6].

На экспорт комплекс КСЩ не поставлялся и состоял на вооружении только ВМФ СССР; применения в реальных боевых условиях за его недолгую службу так и не случилось.

Этот комплекс в искусстве

В советской кинокартине «Нейтральные воды» режиссёра В. Беренштейна, вышедшей на экраны в 1968 году, в эпизоде погрузки ракет на крейсер можно видеть именно крылатые ракеты КСЩ с разложенными крыльями. Фактически крейсер «Грозный», снимавшийся в фильме, должен был бы принимать крылатые ракеты комплекса П-35, однако их в кадре показывать не стали из соображений секретности.

В двухсерийном советском телефильме «Мужские тревоги» режиссёра А. Ниточкина, впервые показанного на телевидении в мае 1986 года, в эпизодах с кинохроникой реальных боевых стрельб можно видеть и пуск ракеты КСЩ. Очевидно, здесь были задействованы архивные кадры, поскольку ко времени съёмок фильма ни одного боеготового КСЩ уже не существовало.

См. также

- Эсминцы/РКБ проекта 56ЭМ/56М/56У

- Эсминцы/РКБ проекта 57бис

- Большой ракетный корабль (РКБ или БРК)

- Ракетное вооружение, история, классификация

- Противокорабельный ракетный комплекс П-15 «Термит»

- Противокорабельный ракетный комплекс П-35

- Противокорабельный ракетный комплекс П-700 «Гранит»

- ПЛРК «Раструб-Б»

- УЗРК «Шторм»

- ЗРК «Волна»

- ЗРК «Оса-М»

- ЗРК «Талос» (США)

Примечания

- ↑ Указано число серийных комплексов КСЩ, установленных на кораблях, входивших в строй ВМФ СССР. Опытные образцы в это число не входят.

- ↑ В конечном итоге авиационные ракеты семейства «Щука» так и не были приняты на вооружение, уступив место более совершенным образцам. В серию пошли только корабельные «Щуки», разработанные на базе авиационных.

- ↑ Согласно принятой в 1950-е годы терминологии, «самолётами-снарядами» назывались крылатые ракеты.

- ↑ Малогабаритные авиационные двигатели АМ-5А применялись также на перехватчиках Як-25; на ракеты устанавливали ТРД, списанные из авиации по исчерпанию ресурса. Применение на КСЩ списанного авиадвигателя позволило ускорить проектирование и удешевить производство ракеты, хотя и не было оптимальным с технической точки зрения. На крылатых ракетах более поздней разработки, как правило, применяются специальные малоресурсные двигатели: рассчитанные только на один полёт, за счёт упрощения систем смазки и снижения требований к долговечности узлов и деталей они обеспечивают существенно лучшие удельные характеристики, то есть более высокое отношение тяги к собственной массе и габаритам по сравнению с обычными авиадвигателями.

- ↑ Начиная с комплекса П-5 и его развития П-35, крылатые ракеты стали размещать в транспортно-пусковых контейнерах, пуск из которых выполнялся после минимальной подготовки. Крыло у таких ракет раскладывалось автоматически, уже в воздухе, не требуя этого делать заранее и вручную.

- ↑ Флотская общественность даже предлагала сохранить эффектную внешне пусковую установку СМ-59-1 в качестве памятника или экспоната музея. При всех своих недостатках комплекс КСЩ был первым в мире в своём классе, и уже поэтому являлся важной вехой в истории военного кораблестроения. Однако, как выяснилось, даже снятый с вооружения комплекс и его пусковая всё ещё считались секретными. Загружать специалистов работой по рассекречиванию старого комплекса сочли нецелесообразным, поэтому пусковую просто утилизировали.

Литература и источники информации

Литература

- Апальков Ю. В. Эсминцы проектов 56, 57бис и их модификации. — М.: Моркнига, 2009. — 186 с. — ISBN 978-5-903080-63-2

Ссылки

- Страница «Википедии» о комплексе КСЩ

- О комплексе КСЩ на topwar.ru

- О комплексе КСЩ на alternathistory.ru