381-мм орудие Model 1934

Общие сведения

Начиная с 1928 года в Италии нгачинается проектирование линкоров следующего поколения. Из-за необходимости обеспечить эффективную защиту и из-за требования руководства Regia Marina[1] обеспечить максимальную скорость порядка 30 узлов, проектировщик с самого начала подчеркивал сложность согласования характеристик при установке большого количества орудий максимально допустимого калибра. Кроме того, желаемый большой калибр (406 мм) никогда не разрабатывался и не производился итальянскими фирмами, и, как следствие, его проектирование, производство и фактическая готовность к эксплуатации потребовали бы довольно длительного периода времени - порядка нескольких лет.

С другой стороны, основные итальянские оружейные фирмы уже имели опыт успешного производства 381-мм морских орудий. В 1914-18 годах ими было произведено двадцать три 381-мм/40 орудий Model 1914 из требуемых сорока[2], в т.ч. «Ansaldo» - девять, «Vickers-Terni» - десять, «Pozzuoli works»[3], которыми должны были вооружить четыре «сверхдредноута» типа Francesco Caracciolo, заложенных в 1914-15 годах, но строительство которых было приостановлено в 1916 году, а позже отменено. Разработанные соответственно компаниями «Schneider», «Vickers» и «Elswick», 381-мм/40 орудия имели разную конструкцию, но все зарекомендовали себя как хорошее оружие с точки баллистических и эксплуатационных характеристик, используясь на самоходных баржах, железнодорожных установках и на береговых батареях.

Таким образом, выбор главного калибра орудия новых итальянских линкоров водоизмещением 35 000 тонн был сделан в пользу разработки нового типа 381-мм орудия, двумя крупнейшими национальными производителями артиллерии[4], а именно артиллерийским заводом «Ansaldo» в Генуе и «Odero-Terni-Orlando» («O.T.O.»), бывшую «Vickers-Terni», на своем заводе в Специи.

Относительная слабость 381-мм орудия по сравнению с 406-мм могла быть компенсирована установкой большего количества орудий при более или менее одинаковом весе, чем первоначально предполагалось - сначала шести, а затем восьми - для 406-мм орудий.

Комитет адмиралов, который был консультативным органом Министерства военно-морского флота, и Главное управление военно-морских вооружений (Direzione Generale Armi e Armamenti Navali, или Marinarmi) получили от заместителя государственного секретаря по военно-морским силам задание оптимизировать размещение основного вооружения на борту новых линкоров, координируя свои действия с командой дизайнеров, работающих под руководством генерала Пульезе.

При определении доли водоизмещения в пределах общего веса, которая должна быть отнесена к каждому из трех основных "факторов мощности" (вооружение, скорость и защита), идеальным решением было бы такое, при котором максимально возможный процент приходилось бы на вооружение, чтобы соответствовать критерию "преимущественно наступательного характера", заключающемуся в требования к персоналу.

По техническим причинам, изложенным выше, на практике было невозможно установить на новые итальянские линкоры максимальный калибр, разрешенный договором (406 мм), поэтому 381-мм орудие было максимально приближено по размеру к 406-мм и давало явное преимущество перед калибрами, у разрабатываемых «договорных» линкоров со стандартным водоизмещением менее 35 000 тонн, например, 330-мм/50 у французского Dunkerque водоизмещением 26 500 тонн (однотипный корабль Strasbourg еще не был заложен). Поэтому, хотя выбор калибра был практически предрешен, и он хорошо сочетался с необходимостью наличия достаточного количества орудий (не менее девяти), чтобы обеспечить надлежащую скорострельность и мощность огня, разделение залпов и наблюдение за падением снарядов.

С другой стороны, установка 406-мм орудий увеличила бы дальность поражения брони любого корабля на 2000-5000 метров, но, вероятно, привела бы к снижению скорострельности, в дополнение к необходимости установки на одно орудие меньше из-за увеличения веса более крупных орудий.

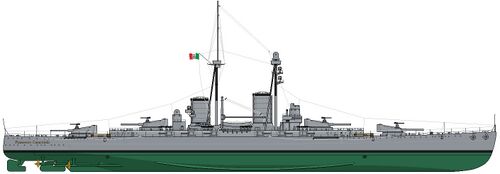

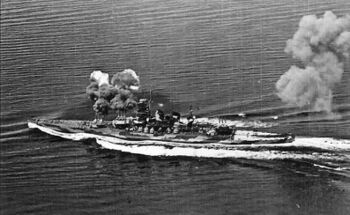

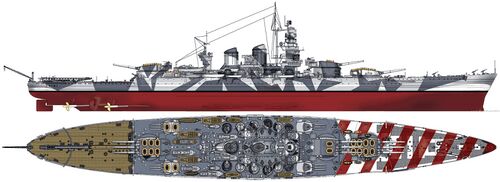

Представленный генералом Пульезе Комитету адмиралов на его заседании 23 марта 1934 года, предварительный проект, разработанный Maricomnav, предусматривал основное вооружение из девяти 381-мм/50 орудий Model 1934 в трех трехорудийных башнях, две из которых были расположены в носовой части, а одна - в кормовой, что увеличивало интенсивность огня во время преследования противника. 381-мм/50 орудие Model 1934, боеприпасы и трехорудийная установка разрабатывались фирмой «Ansaldo», а за тем лицензия на производство была передана фирме «O.T.O.».

Конструкция

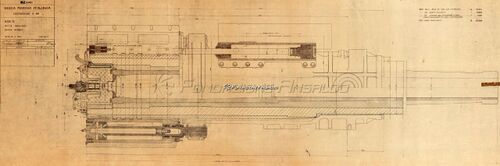

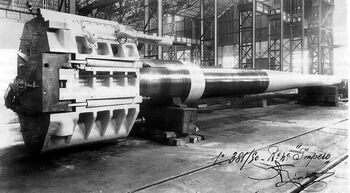

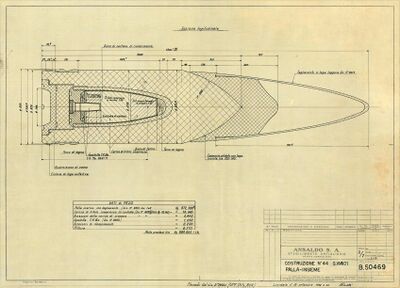

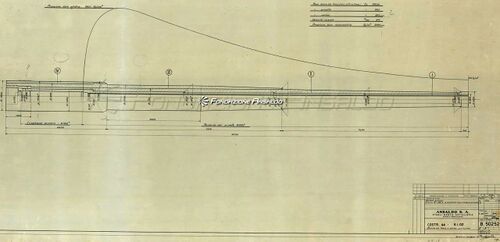

Ствол 381-мм/50 орудие Model 1934 состоял из четырех насаженных друг на друга труб из специальной стали. Внутренняя труба длиной 19,05 м весила около 19 т и представляла собой лейнер с правой нарезкой постоянного шага в 1 оборот на 30 калибров. В отличие от остальных труб, насадка которых производилась под нагревом, лейнер крепился холодным способом и дополнительно фиксировался специальными предохранительными клиньями. Поскольку орудие имело очень высокую для крупного калибра начальную скорость бронебойного снаряда 850 м/с, а первоначально вообще 870 м/с, лейнер подвергался значительному износу, особенно в части, примыкающей к зарядной каморе, что негативно влияло на баллистику. Живучесть ствола составляла всего 140 выстрелов, по некоторым данным - даже 110-130, что было значительно меньше, чем у зарубежных пушек сравнимого калибра[5].

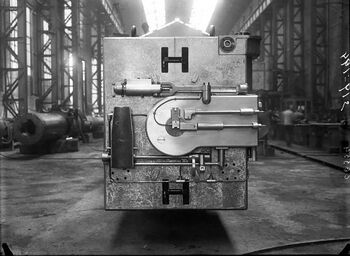

Казенная часть, прикрепленная к задней части ствола, была отлита из стали и состояла из двух половин, соединенных друг с другом большими горизонтальными болтами, к которой крепился затвор поршневого типа (горизонтально открывающийся системы Welin), ударно-спусковой механизм, четыре гидравлических тормоза отката, расположенные парами сверху и снизу ствола, крепления для четырех гидропневматических накатников и система продувки ствола после выстрела сжатым воздухом.

Люлька орудия - цельный трубчатый элемент из литой и кованой стали, по которому ствол скользит при откате после выстрела и к которому крепятся четыре упомянутых ранее тормоза отката, имел две большие цапфы по бокам, а в нижней части - механизм подъема и точки крепления для отдачи тормоза, цилиндры накатников с их резервуарами инертного газа расположены вверху в конструкции, называемой «юбкой». Люлька и откатывающаяся масса, в свою очередь, составляли качающуюся часть, вес которой составлял 102,4 тонны. Качающаяся часть была установлена на орудийной платформе с шестью большими вертикальными опорами-цапфами, параллельными центральной линии башни, и увенчана зубчатыми секторами для удержания трех люлек орудий в башне. Таким образом, каждая качающаяся часть имела собственное вертикальное наведение и была полностью независима от других. Для горизонтального наведения все орудия зависели от поворота башни.

381-мм/50 орудие Model 1934 имело истинный калибр 381 мм, полную длину 19 781 мм (51,92 калибра), длину тела ствола - 19 050 мм (50,00 калибров), длину нарезной части - 15 850 мм (41,60 калибра). Вес орудия с затвором - 111 664 кг. Объем зарядной каморы - 456,22 дм³. Рабочее давление в канале ствола - 3200 кг/см². Длина отката - 1000 мм. Скорострельность - 1,3 выстрела в минуту или 1 выстрел в 46 секунд. Расчетная живучесть ствола - 140 выстрелов полным зарядом.

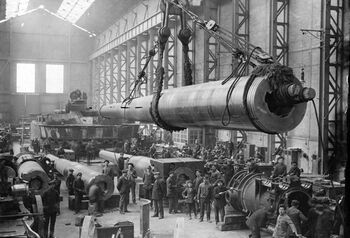

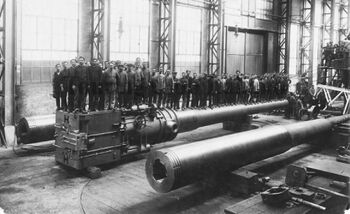

Производство

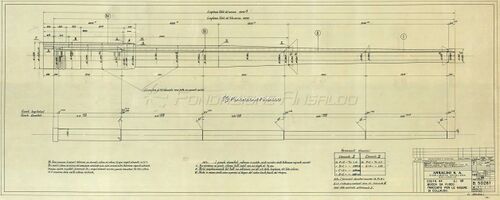

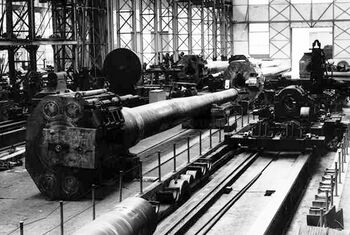

В 1934 году компанией «Ansaldo», в соответствии со спецификацией Regia Marina, разработала 381-мм орудие длиной 50 калибров, для вооружения линейных кораблей типа Littorio.

Орудия, произведенные «Ansaldo» имели маркировку 381/50 Ansaldo 1934. Орудие, производимое по лицензии «O.T.O.»[6], маркировались 381/50 O.T.O. 1934 и имело очень небольшое количество отличий, в основном технологического характера, и идентичными габаритно-весовыми характеристиками.

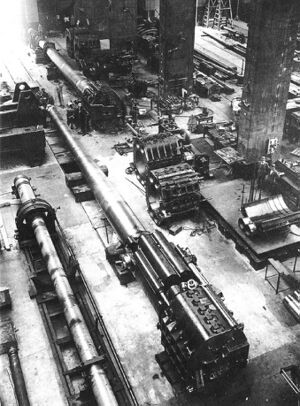

Первая производственная партия состояла из двадцати орудий - десять из которых были готовы и испытаны в ноябре 1938 года, разделенных поровну между «Ansaldo» и «O.T.O.» и предназначенных для вооружения линкоров Littorio («Ansaldo») и Vittorio Veneto («O.T.O.»), по одному орудию в качестве резерва для каждого корабля. Похоже, что у «Ansaldo» возникли некоторые первоначальные трудности с решением ряда металлургических и производственных проблем с конструкцией ствола. Конструкцию орудия пришлось изменить - ствол состоял не из четырех скрепляющих колец, а из шести как предполагалось по проекту. Впрочем, проблемы были решены и следующая партия была изготовлена по первоначальным чертежам.

Вторая партия из двадцати орудий, поступившая в мае 1940 года на вооружение линкоров Impero и Roma, также с одним запасным орудием на каждый корабль, имела обозначения 381/50 Ansaldo 1939 и 381/50 O.T.O. 1939, чтобы отличить их от более ранних орудий, и отличающихся лишь некоторыми незначительными деталями. В данном случае, вероятно, из-за загруженности производства, партия была разделена на пять и пятнадцать орудий для изготовления фирмами «Ansaldo» и «O.T.O.» соответственно. В результате один корабль был бы оснащен тремя орудиями «Ansaldo» и шестью орудиями «O.T.O.», в то время как другой имел бы девять орудий «O.T.O.», а учитывая их количество, два запасных ствола обязательно были изготовлены компанией «Ansaldo». Фактически, во время достройки в Триесте в 1941 году Roma была оснащена одной башней с тремя орудиями «Ansaldo» и двумя башнями с орудиями «O.T.O.», в то время как Impero должен был иметь девять орудий 381/50 «O.T.O.» образца 1939 года. Однако Impero так и не получил свои орудия, хотя они и были готовы к монтажу. Орудия, скорее всего, оставались на причале в готовности к монтажу, когда 9 сентября 1943 года недостроенный корабль был захвачен немцами в Триесте, и которые начали демонтаж оборудования и ценных металлов с недостроенного линкора.

Всего было изготовлено сорок орудий калибра 381-мм/50 орудие Model 1934/1939, включая четыре запасных орудия, из которых ни одно не сохранилось до наших дней, даже в качестве музейного экспоната. Восемнадцать орудий были сданы на слом в Специи вместе с Vittorio Veneto и Italia (бывш. Littorio) в конце 1940-х годов, девять были потеряны при гибели Roma 9 сентября 1943 года, осталось тринадцать. В отсутствие доказательств обратного, разумно предположить, что некоторые из девяти 381-мм орудий, которые должны были быть установлены на Impero, были захвачены немцами, возможно, для использования в качестве орудий береговой обороны на батареях «Атлантического вала», впрочем, данных о проектировании или начале строительства позиций под итальянские орудия не найдено. Сохранившиеся после войны орудия, в т.ч. и запасные стволы, были уничтожены в 1950-х годах в соответствии со статьей 51 Мирного договора 1947 года, которая запрещала Италии обладать, применять или производить оружие с дальностью стрельбы более 30 км, у 381-мм/50 орудий дальность стрельбы превышала 42 км.

Боеприпасы

Выстрел 381-мм/50 орудия Model 1934 состоял из снаряда и шести полузарядов, упакованных в шелковые картузы. Применение поршневого затвора в конструкции орудия обеспечивало надежную обтюрацию пороховых газов при выстреле, но и несколько снижало скорострельность по сравнению с крупнокалиберными орудиями с клиновым затвором.

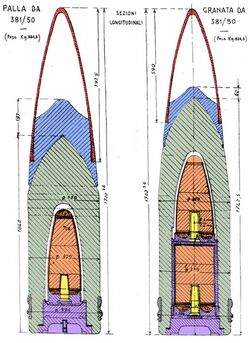

К 381-мм/50 орудию Model 1934 имелось два типа снарядов:

- Palla da 381/50 (APC)[7] - бронебойный с донным взрывателем, длиной 1700 мм, весивший 884,8 кг и содержавший 10,16 кг взрывчатого вещества Cast TNT[8] (фугасность - 1,15%);

- Granata Perforanti da 406/50 (SAPBC)[9] - полубронебойный с двумя донными взрывателями, длиной 1702 мм, весом 824,3 кг и содержанием взрывчатого вещества - 29,515 кг Cast TNT (фугасность - 3,6%);

В литературе упоминается фугасный снаряд весом 774 кг, однако, на корабли этот снаряд не поступал. Вероятно, он использовался в экспериментальных целях. Относительно невысокое содержание взрывчатки было характерной особенностью всех итальянских бронебойных снарядов - зарубежные бронебойные снаряды содержали, в среднем, вдвое больше взрывчатки. Оба типа снарядов оснащались баллистическим наконечником из магниевого сплава.

В качестве метательного пороха до начала 1930-х годов использовался состав марки «С»[10], подобный британскому кордиту начала Первой Мировой войны. С начала 1930-х гг. итальянский флот перешел на новые пороха марок «NAC»[11] и «FC-4»[12].

Заряд выстрела 381-мм/50 орудия Model 1934 состоял из шести полузарядов пороха марки «NAC» или «FC-4» общим весом 271,7 кг и 264 кг соответственно[13][14]. Кроме полного заряда был предусмотрен уменьшенный для учебных стрельб и бомбардировок береговых объектов.

Недостатком итальянских снарядов крылись еще и в общей культуре производства - каждый завод получив чертеж снаряда, трактовал его по-своему и подгонял под собственную технологию производства, что приводило к разным весам корпуса снарядов и взрывчатки в них. Все это приводило к различной баллистике снарядов разных партий, вызывавшей значительный разброс в залпе. Во время войны некоторые артиллерийские офицеры пытались частично решить проблему сортировкой снарядов и зарядов по весу непосредственно на борту корабля[15].

Баллистика

381-мм/50 орудия Model 1934 первоначально был рассчитано на начальную скорость бронебойного снаряда весом 884,5 кг в 870 м/с, но позже она снижена путем регулировки веса заряда до 850 м/с. Это уменьшение было рекомендовано для того, чтобы уменьшить износ ствола, но, что более важно, для уменьшения рассеивания снарядов при стрельбе на максимальных дистанциях. При начальной скорости 850 м/с и 264-килограммовом заряде «FC-4» максимальное внутреннее давление в стволе составляло 3800 кг/см² и 700 кг/см² на дульном срезе. Дальность стрельбы на максимальном возвышении (36°) составляла 42 800 метров. Для более легкого полубронебойного снаряда весом 824,3 кг начальная скорость снаряда составляла 870 м/с, а максимальная дальность стрельбы при угле возвышения 35° составляла 44 640 метров. Максимальная дальность стрельбы, очевидно, была бы неприменима в бою, но имелась в таблицах стрельбы[16].

Таблицы стрельбы 381-мм/50 орудия Model 1934 показывают, что дальность стрельбы 18 500 метров (10 миль, 100 кабельтовых) соответствует возвышению ствола в 9°22', равному 166,3 тысячным долям[17], время полета бронебойного снаряда составляло 26,35 секунды, а «дрейф» снаряда[18] составлял 129 метров вправо, что равнялось смещению на 7,05 тысячных долей в поперечном направлении, остаточная скорость снаряда составляла 588 м/с при угле падения 11°53' относительно горизонта. Та же строка в таблице стрельбы показывает, что разница в возвышении орудия на одну тысячную больше или меньше привела к теоретическому изменению дальности стрельбы на 83,4 метра.

В архивах не удалось найти полную документацию, касающуюся «разброса» снарядов 381-мм/50 орудия Model 1934 по отношению к «центру прицеливания». Это естественное явление, которое носит неустойчивый характер, поскольку обусловлено рядом самых разнообразных факторов - незначительными плюсовыми или минусовыми колебаниями начальной скорости выстрела, задержками в передаче информации о наведении орудий, даже незначительными ошибками, допущенными расчетом башенных установок, и т.д., характеризуется широкими вариациями, которые усиливаются в зависимости от увеличения дальности стрельбы. Эти значения, примерно для 50% выстрелов при каждом залпе, обычно составляли около 200 метров на средних дистанциях в 18 000-20 000 метров - как было измерено офицерами управления огнем, которые сочли их приемлемыми, и указано в результатах артиллерийской практики 1940-1941 годов. Однако они быстро и неуклонно увеличивались по мере увеличения дальности до цели (например, почти на 400 метров при 22 000-24 000 метрах до такой степени, что эффективность стрельбы на максимальных дистанциях практически сводилась к нулю. Наряду с явлениями, ошибочно приписываемыми «нагреву ствола», которые приводили к заметным различиям в дальности стрельбы при первом выстреле при открытии огня и исчезали только после нескольких выстрелов, проблема рассеивания была общей для тяжелых орудий всех флотов, даже несмотря на то, что эффекты варьировались в зависимости от конкретных моделей артсистем. За исключением конкретных хорошо известных случаев с несколькими британскими и французскими кораблями, когда характер рассеивания был совершенно ненормальным, характер рассеивания, зарегистрированный для орудий класса 381-мм/50 орудий Model 1934 линейных кораблей типа Littorio на дистанциях менее 20 000 метров, оценивается как соответствующий общим характеристикам крупнокалиберных орудий этого класса. основные военно-морские силы, оснащенные орудиями калибра 320/44 (с замененными 305/26 орудиями) на модернизированных итальянских линкорах того времени классов "Джулио Чезаре" и "Дуилио".

На расстоянии 23 774 метров, бронебойный снаряд 381-мм/50 орудия Model 1934 мог пробить 348-мм закаленной брони при конечной скорости около 550 м/с и угле встречи 90°. При угле 50° этот показатель снижался до 238 мм. Бронепробитие в 416 мм достигалось на дальности 19 000 метров при угле встречи 90°. Способность пробивать бронированные палубы составляла 124 мм на дальности 26 000 метров, при угле падения 19,3°, на дистанции 19 000 метров этот показатель снизился до 67 мм из-за меньшего угла попадания снаряда, что было обусловлено довольно пологой траекторией.

Это были вполне приличные баллистические характеристики, в некоторых случаях лучшие, чем у зарубежных орудий аналогичного калибра того времени, даже с учетом прогрессирующего и значительного рассеивания при залпе на дальностях более 25 000 метров. В Директивах и нормах применения артиллерии, изданных Верховным командованием военно-морских сил в сентябре 1942 года, фактически указывалось, что 19 000-21 000 метров - это «средняя дистанция, на которой можно вести боевые действия» из 381-мм/50 орудий Model 1934 линейных кораблей типа Littorio, хотя это позволяло открывать огонь с расстояния 28 000-30 000 метров в условиях отличной видимости, сниженный до 25 000 метров в условиях нормальной видимости.

Процесс отработки и улучшения характеристик 381-мм/50 орудий Model 1934 линейных кораблей типа Littorio был долгим и кропотливым, и в ходе войны установки и их оборудование претерпели многочисленные изменения, направленные на повышение надежности и, в то же время, скорострельности и точности орудий.

Башенные установки

Первоначально Комитет адмиралов предложил изучить возможность увеличения количества 381-мм/50 орудий до десяти не только для увеличения общей огневой мощи, но и, в частности, для обеспечения более эффективного разделения огня при одновременном поражении двух разных целей. Это означало бы распределение главного калибра на две группы: одна из них состояла бы из шести орудий в носовой части (одна четырехорудийная и одна двухорудийная возвышенная башни или две трехорудийные башни), чтобы сохранить преимущество в стрельбе по носовым секторам, и четырех орудий в кормовой части (в четырехорудийной башне).

Увеличение веса, которое могло бы произойти в результате такой схемы, могло бы быть частично компенсировано сокращением боекомплекта до пятидесяти выстрелов на орудие по сравнению с шестьюдесятью, предусмотренными первоначальным проектом. Это предложение не было принято потому, что оно потребовало бы проектирования и изготовления двух различных башен (либо двух- и четырехорудийных, либо трех- и четырехорудийных) вместо первоначально предложенной трехорудийной башни.

В результате была окончательно принята первоначальная конфигурация из девяти 381-мм/50 орудий в трех трехорудийных башнях. Выбор трехорудийных башен был обусловлен тремя основными соображениями:

- меньшим весом установки на один ствол по сравнению с двухорудийными башнями;

- лучшим использованием доступного пространства, поскольку это затрагивало позиции башен противоминной артиллерии, зенитных автоматов и другого оборудования на палубе;

- возможностью более совершенной схемы размещения, уменьшенной длиной цитадели, что привело к снижению веса брони и обеспечило преимущество в скорости.

Из трех трехорудийных башен две должны были располагаться линейно-возвышенно в носовой части, и, в отличие от британских кораблей типа Nelson и французских типа Dunkerque, на которых все основное вооружение было сосредоточено в носовой части, одна башня должна была располагаться в кормовой части, чтобы полностью не лишать этот сектор тяжелых орудий и иметь возможность, при необходимости, вступить в бой с противником при отступлении. В то же время кормовая башня должна была располагаться таким образом, чтобы обеспечивать максимально возможный обстрел в носовые сектора, что позволяло вести тактические действия «обходного» характера (т.е. обходя противника по дуге), сценарий, ставший возможным благодаря достижению высоких тактических скоростей.

С этой целью саму башню планировалось расположить выше длинной палубы бака, а ширину всех надстроек свести к минимуму, в том числе путем замены традиционной, но громоздкой треножной мачты на корме, характерной для линкоров того времени, мачтой с одной опорой, высота которой позже была уменьшена и в основании которого находилась небольшая узкая надстройка, на вершине которой располагались вспомогательный дальномерный и аварийный рулевой посты. Эти меры позволили бы ограничить «мертвую зону» кормовой башни до 20° на каждый борт в носовых секторах, что позволяло при преследовании открыть огонь из всех орудий гораздо быстрее, чем на аналогичных иностранных кораблях. Например, на линейном крейсере HMS Hood, который в то время считался одним из самых мощных линейных кораблей Королевского флота, угол обстрела двух его двухорудийных 381-мм кормовых башен составлял 300° по сравнению с 320° у трехорудийной кормовой башни новых итальянских линкоров.

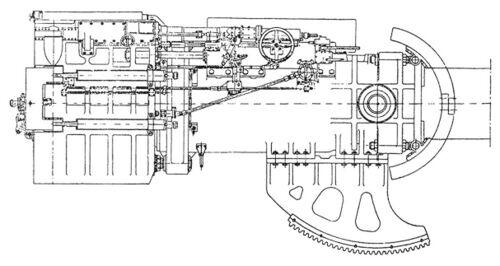

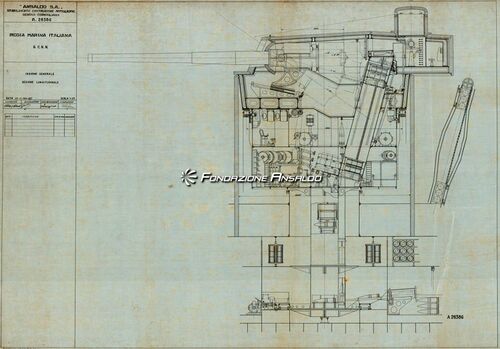

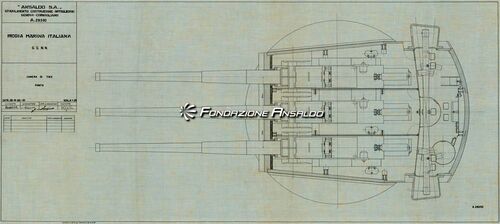

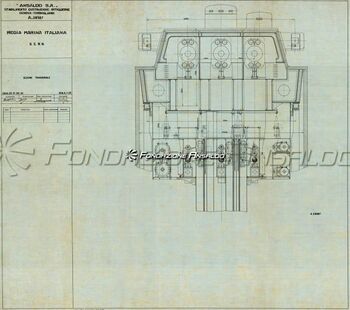

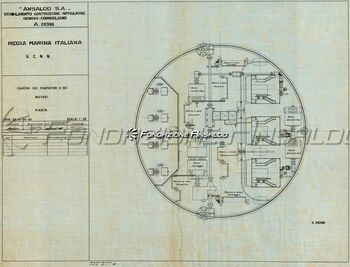

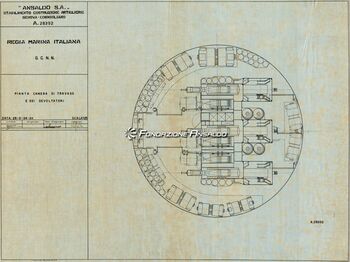

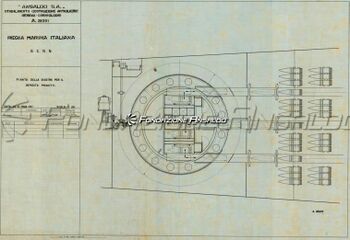

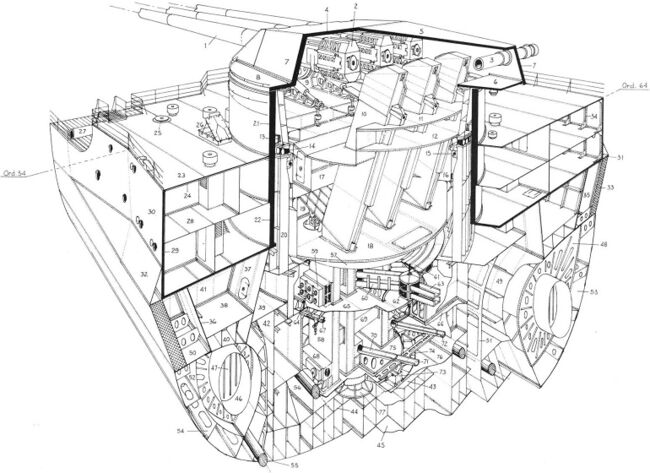

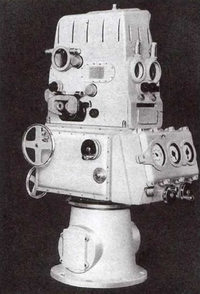

Трехорудийная башня Model 1934[19]была также разработана фирмой «Ansaldo», а сами установки производились как «Ansaldo», так и «O.T.O.». Башня состояла из верхней бронированной вращающейся части - непосредственно башни, опирающейся на ствол и образующей боевое отделение; двух цилиндрических отсеков под ним, которые представляли собой рабочую камеру и отделение для перегрузки боеприпасов; и «колодца», заканчивавшегося центральной осью поворота, соединенная с нижней частью корпуса роликовыми подшипниками, и через которую проходили электрические кабели, обеспечивающие питание двигателей для горизонтальной и вертикальной наводки, других механизмов, а также сигнальные кабели к оборудованию для управления огнем. Башня опиралась и вращалась на прочной платформе с роликами, установленную на цилиндрическом основании, которое было прочно прикреплено к конструкции корпуса. Бронированный цилиндр (барбет), окружавший ствол башни, защищал пространство под орудийной рубкой вплоть до уровня главной бронированной палубы. Стыки между стенками бронированной рубки и расположенным под ней стволом, в котором размещалось боевое отделение, были защищены двумя горизонтальными бронированными плитами, называемыми «люнетами», которые были 200-мм толщины, такой же как и передняя часть крыши самой башни.

Башня была разделена изнутри поперечным защитным экраном, который отделял собственно боевое отделение от дальномерного отсека в задней части, где размещался 12-метровый дальномер, выступающая оптика которого была защищена бронированными «крыльями», а также приборы для независимого управления огнем. Боевое отделение, в свою очередь, было разделено двумя продольными противоосколочными экранами на три отсека, в каждом из которых находилось 381-мм/50 орудие. Двери в переборках обеспечивали сообщение между этими четырьмя отсеками. В лобовой броневой плите башни имелись три амбразуры, из которых выступали стволы орудий, что обеспечивало максимальный угол возвышения на 36° и максимальный угол снижения на -5°. Каждая амбразура была закрыта изогнутым бронированным щитом, прикрепленным к качающейся части 381-мм орудия. Чтобы защитить амбразуры от непогоды и брызг соленой воды, на внешней стороне каждой амбразуры имелись водонепроницаемые защитные чехлы из искусственной кожи, которые по-итальянски называются «штанами». Они крепились как к краям амбразуры, так и к стволу орудия перед отверстием и поддерживались изнутри легкими гибкими металлическими рамами.

За казенной частью каждого орудия было предусмотрено достаточное пространство (так называемый «оружейный колодец»), чтобы обеспечить откат орудия (около одного метра) во всем диапазоне вертикального наведения. Цапфы лафета были сконструированы таким образом, чтобы обеспечить боковое открывание затворов орудий на возвышении ствола 15°.

В задней части боевого отделения башни и в трех нижних отсеках располагались верхние электрические подъемники боеприпасов, через которые после надлежащего обращения снаряды и заряды доставлялись к орудиям. Каждое орудие заряжалось независимо от других, на фиксированном возвышении стволов 15° с помощью откидных лотков и механических досылателей, которые тремя последовательными ударами разной длины сначала помещали снаряд в ствол и две серии зарядов - по три полузаряда в каждой серии. В случае повреждения основного прибойника досылание можно было бы производить, хотя и медленнее, на высоте -2° с помощью запасного прибойника. Затем, когда капсюли были вставлены в затвор, затвор был закрыт, и ствол, готовый к стрельбе, поднят на нужный угол возвышения, производился выстрел.

Скорострельность при наличии подготовленного экипажа и на средних углах возвышения (то есть около 15°) составляла порядка 1,3 выстрела в минуту, или по одному выстрелу каждые 46 секунд для каждого орудия.

Одной из наиболее распространенных неисправностей, нередкой для крупнокалиберных орудий всех военно-морских флотов, был отказ выстрела из-за невозможности воспламенить метательный заряд, что почти всегда было вызвано неисправностью капсюля или неисправностью электрического воспламенителя. Таким образом, снаряд оставался застрявшим в стволе, его невозможно было извлечь с помощью бортового оборудования, и его нельзя было быстро высвободить, если только не была предпринята еще одна попытка воспламенить метательный заряд с использованием нового капсюля-воспламенителя, заменив неисправный, без открытия казенной части по соображениям безопасности. Открытие «горячей пушки» позволило бы воздуху и, следовательно, кислороду проникнуть в камеру с метательным зарядом, что могло привести к замедленному воспламенению заряда с разрушительными последствиями - взрыв охватил бы башню и, по всей вероятности, вызвал бы цепочку взрывов на готовых стеллажах и подъемниках, которые могли привести к пожару и взрыву расположенных ниже погребов снарядов и зарядов. Чтобы предотвратить такое развитие событий, вдоль пути загрузки зарядов был установлен ряд прочных противопожарных заслонок, но риск того, что эти преграды не смогут остановить серию взрывов при очень высокой температуре и давлении, был очень реален, что имело серьезные последствия и могло привести к потере оборудования, а скорее и всего корабля.

Перемещение башни и угол возвышения отдельных орудий приводились в действие электродвигателями с редукторами и червячными приводами со скоростью около 6° в секунду. Прицеливание осуществлялось путем ручной настройки (совмещения стрелок) в соответствии с данными, передаваемыми центром управления огнем, или с помощью оптических прицелов в самой башне, расположенных под дальномером: левый борт для вертикальной наводки и правый борт для горизонтальной.

Тройные верхние и нижние подъемники боеприпасов были встроены в башню и вращались вместе с ней. Нижние подъемники были параллельны оси башни и «доставали» боеприпасы из двух кольцевых каруселей, нижняя из которых предназначалась для снарядов, а верхняя - для зарядов. Расположенные в двух отдельных отсеках, которые были соединены с погребами, от которых они были отделены противопожарными дверями, эти карусели с электрическим приводом снабжались подвесными направляющими и ковшами со снарядами и зарядами соответственно.

С каруселей боеприпасы поступали в ковши нижних подъемников, которые доставляли их в перегрузочное отделение, где с помощью ручных досылателей они перемещались на верхние подъемники, которые затем поднимали их по водонепроницаемому желобу в орудийную башню, где тремя последовательными движениями снаряд, а затем заряды досылались в ствол. Эта сложная процедура заряжания также поддерживалась резервными подъемниками, которые позволяли доставлять боеприпасы с каруселей в башню, хотя и гораздо медленнее.

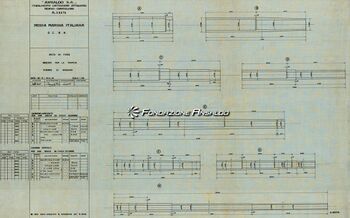

Общий вес трехорудийной 381-мм/50 башни Model 1934 составлял 1591,4-1595 тонн (по некоторым данным, 1514 тонн). Угол возвышения орудий - -5°...+36°[20], скорость вертикальной наводки - 6° в секунду. Углы горизонтальной наводки составляли для первой башни - ±145°, для второй - ±141° и ±160° для третьей. Скорость горизонтального наведения - 6° в секунду. Угол заряжания - +15°.

После 1942 года были изданы инструкции по ограничению стрельбы на малых углах возвышения - 0°...+2°. Чтобы уменьшить воздействие взрывной волны на палубу и надстройки, стрельба на этом возвышении была ограничена углами поворота с обоих бортов 50°...120° для башни №1, 45°...120° для башни №2 и 70°...135° для башни №3. Однако эта инструкция действовала только для учебных стрельб и стрельб по береговым целям, бой - иное дело ...

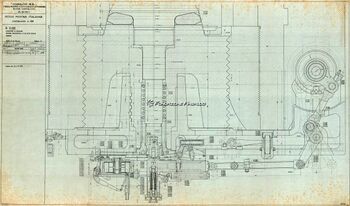

Устройство 381-мм трехорудийной башни

Цифрами обозначены: 1 - Ствол 381-мм орудия, 2 - казенная часть и затвор, 3 - корпус 12-м дальномера, 4 - 200-мм броневой лист передней части крыши башни, 5 - 150-мм броневой лист задней части крыши башни, 6 - 100-мм нижний броневой лист, 7 - 250-мм боковой броневой лист, 8 - 200-мм броневой лист платформы барбета, 9 - люльки и зубчатый сектор механизма вертикального наведения, 10 - верхние подъемники для боеприпасов, 11 - платформа прибойников для досылания боеприпасов, 12 - опорная платформа, 13 - центрирующие подшипники 14 - роликовый погон с коническими роликами упорного подшипника вращающейся структуры башни, 15 - центрирующее кольцо роликового погона, 16 - направляющее зубчатое кольцо, 17 - платформа двигателя и механизмов горизонтальной наводки, 18 - перегрузочная платформа, 19 -качающиеся направляющие для боеприпасов, 20 - ребристая внутренняя структура, 21 - 350-мм барбетная броня (на уровне палубы бака/главной палубы) 22 - 290-мм барбетная броня (батарейная палуба), 23 - 36-мм броневые плиты палубы, 24 - 9-мм плиты палубы, 25 - опорная плита для 20-мм спаренного автомата, 26 - люк для доступа на жилую палубу, 27 - выхлопная труба дизель-генератора, 28 - 12 мм плиты палубы, 29 - 9-мм обшивка корпуса, 30 - 70 мм броня каземата, 31 - полка броневого пояса, 32 - обшивка обтекателя броневого пояса, 33 - главный броневой пояс, 34 - элементы конструкции борта, 35 - Коффердам 1400 мм, 36 - 36-мм внешняя противоосколочная переборка, 37 - 24-миллиметровая внутренняя противоосколочная переборка, 38 - Герметичные помещения (использующиеся как склады) за броневым поясом, 39 8-мм палуба, 40 - отсек противоторпедной защиты ячеистой структуры, 41 - поперечный броневой траверз 290 мм, 42 - продольная переборка толщиной 9 мм, 43 - тройное дно, 44 - двойное дно, 45. - горизонтальный лист киля толщиной 17 мм, 46 - поглощающие цилиндры системы подводной защиты, 47 - перфорированные перегородки поглощающего цилиндра, 48 - перфорированные переборки внутренней полости ПТЗ, 49 - внутренняя продольная переборка ПТЗ толщиной 25-40 мм, 50 - верхняя пластина ПТЗ толщиной 30 мм, 51 - элементы крепления ПТЗ толщиной 15 мм, 52 - внутренний цилиндр толщиной 10 мм, 53 - наружная обшивка толщиной 14-15 мм, 54 - перегородки ПТЗ с продольными выступами, 55 - гребные валы, 56 - туннели гребных валов, 57 - коническая опорная манжета, 58 - нижние подъемники для боеприпасов, 59 - механизм загрузки подъемника пороховым зарядом, 60 - вращающиеся направляющие для порохового заряда, 61 - верхний подвесной рельс для карусели с зарядами, 62 - вращающиеся лотки для карусели с зарядом, 63 - неподвижные направляющие для зарядов, 64 - нижняя опорная рейка для карусели с зарядами, 65 - платформа для карусели с зарядами, 66 - настилы верхней платформы (зарядного погреба), 67 - кран-манипулятор для перемещения снарядов, 68 - механизм загрузки снарядов на подъемники, 69 - поперечные транспортеры, 70 - направляющие для снарядов (вращающаяся часть), 71 - направляющие для снарядов (карусельная часть), 72 - направляющие для снарядов (неподвижная часть), 73 - вращающиеся лотки для карусели снарядов, 74 - направляющие для карусели снарядов, 75 - платформа для карусели снарядов, 76 - настилы нижней платформы (снарядного погреба) 77. Нижняя опора вращающейся структуры башни.

Управление стрельбой

Цель для 381-мм артиллерии назначалась старшим артиллерийским офицером, чей пост находился внутри главного директора на самой вершине башенноподобной надстройки. Пеленг на цель определялся при помощи центрального прицела, расстояние до цели - дальномером, а курсовой угол цели вычислялся при помощи инклинометра. Помимо параметров цели, в центральный артиллерийский пост поступали данные от анемометра о направлении и силе ветра, а также данные лага, гирокомпаса и аксиометра о параметрах движения стреляющего корабля. Центральный автомат стрельбы на основании этих данных и заложенных в него таблиц стрельбы вычислял углы горизонтальной и вертикальной наводки, которые передавались в артиллерийские башни. Дополнительные поправки поступали от гировертикали, учитывающей собственную качку корабля.

Таким образом, основной аппаратурой управления огнем являлись оптические дальномеры, оптические прицелы, инклинометры и электромеханические автоматы стрельбы. Ведущими производителями систем управления огнем для итальянского флота были фирмы «San-Georgio» в Генуе и «Galileo» во Флоренции. При этом «San-Georgio» поставляла аппаратуру для линкоров проект Littorio постройки «Ansaldo» (Littorio и Impero), а «Galileo» служила поставщиком для Vittorio Veneto и Roma, строившихся верфью «C.R.D.A.».

На Vittorio Veneto было установлено 24, а на Littorio и Roma - даже 26 дальномеров, из которых 20 имели базу не менее трех метров. В тыльной части каждой башни главного калибра размещалась дуплексная система, состоявшая из двух 12-метровых дальномеров - одного совмещающего типа и одного стереоскопического. Еще одной дуплексной системой из двух 7,2-метровых дальномеров оснащался главный дальномерный пост в верхней части башенноподобной надстройки, в то время как находившийся под ним второй дальномерный пост оборудовался одним 7,2-м стереоскопическим дальномером, использовавшимся адмиралом и его штабом для определения тактической обстановки и также способным служить для измерения дистанции по второй цели при разделении огня.

На всех линкорах было установлено по 8 стабилизированных оптических прицелов. Один из них находился в главном КДП на посту старшего артиллерийского офицера, еще один - на посту второго артиллерийского офицера на самом верхнем из бронированных ярусов башенноподобной надстройки.

Функции прицелов для главного калибра могла выполнять и аппаратура прицеливания во второй и третьей башнях главного калибра.

Для ночных боев линкоры оборудовались двумя колонками быстрой ночной стрельбы по надводным целям, размещенными по бокам от адмиральского мостика.

Для определения курсового угла цели служили 6 инклинометров, по два из которых размещались в передней части двух больших дальномерных постов наверху башенноподобной надстройки. Инклинометр представлял собой простое оптическое устройство, совмещенное с электромеханическим вычислителем, рассчитывающим курсовой угол цели по расстоянию и вводимой вручную ее длине.

На борту линкоров типа Littorio находилось 5 автоматов стрельбы: один для главного калибра и по два для 152-мм и 90-мм орудий. Центральный автомат стрельбы (ЦАС) главного калибра размещался на 2-й средней палубе между носовыми башнями главного калибра. Он относился к типу RM.4[21] и являлся развитием первого автомата RM.1, устанавливавшегося на тяжелые крейсера. Автоматы стрельбы производства фирм «San-Georgio» (Littorio) и «Galileo» (Vittorio Veneto и Roma) имели аналогичные технические характеристики и эксплуатационные показатели. Прибор получал данные из большого количества различных источников (параметры цели, параметры движения корабля, параметры качки, погодные условия и т.д.) и, несмотря на довольно высокий уровень автоматизации, требовал нескольких ручных операций.

Итальянцы считают, что точность выдаваемой системой данных была на уровне зарубежных систем того времени. Время реакции системы считалось подходящим для начала стрельбы, но при быстрых изменениях в движении самого корабля и/или цели автомат мог несколько тормозить с выдачей данных из-за запаздывания, свойственного электромеханическим вычислителям того времени. ЦАС Vittorio Veneto сохранился до наших дней и находится в экспозиции Военно-морского технического музея в Специи.

Кроме центральных автоматов стрельбы, на линкорах были установлены 9 дополнительных вычислителей. По одному размещалось в тыльной части каждой башни главного и среднего калибра («Уменьшенного типа 3» в башне главного калибра и «Уменьшенного типа 4» в 152-мм башне).

Аппаратура управления огнем позволяла выстраивать различные схемы организации стрельбы. Так, для главного калибра были возможны следующие варианты:

- Все башни ведут огонь под командованием старшего артиллерийского офицера с помощью данных верхнего командно-дальномерного поста и ЦАС или, в случае неисправности ЦАС, вычислителя башни №2 или №3;

- Все башни ведут огонь под командованием второго артиллерийского офицера с использованием той же аппаратуры, что и в первом случае;

- Носовые башни ведут огонь под командованием второго артиллерийского офицера с использованием ЦАС или вычислителя башни №2, кормовая башня стреляет под командованием старшего артиллерийского офицера с помощью башенного вычислителя;

- Все башни ведут огонь под командованием командира башни №2 с использованием ЦАС или башенного вычислителя.

Также была возможна независимая стрельба носовыми и кормовой башнями под местным управлением. При ведении огня ночью управление осуществлялось от колонки ночной стрельбы соответствующего борта, которая могла управлять всеми башнями или, отдельно, только носовыми или только кормовой. В последних двух случаях оставшиеся башни могли управляться от колонки другого борта. При ночной стрельбе, которую предполагалось вести на небольших дистанция и при быстро меняющейся обстановке, вычислители не использовались.

381-мм/50 орудия Model 1934/1939 в искусстве

381-мм/50 орудиями Model 1934/1939, в качестве главного калибра, вооружены представленные в игре «Мир Кораблей» линкоры итальянской ветки:

- исследуемый VII уровня Francesco Caracciolo;

- исследуемый VIII уровня Vittorio Veneto;

- акционные премиумные VIII уровня AL Littorio, Roma;

- исследуемый IX уровня Lepanto;

- акционный премиумный IX уровня Impero;

- исследуемый X уровня Cristoforo Colombo.

См.также

381-мм/40 орудие Model 1914

406-мм/50 орудие Model 1940

Линейные корабли типа Francesco Caracciolo

Линейный корабль Фератти проекта 1915 года

Линейный корабль Кассоне проекта 1921 года

Линейные корабли типа Littorio

ВМС Италии

- Корабельное вооружение

- Морские сражения

- Военно-морские награды

- Словарь морских терминов

- ↑ Короле́вские вое́нно-морски́е си́лы Ита́лии (итал. Regia Marina) - род вооруженных сил Итальянского королевства, существовавший с 1861 года по 1946 год.

- ↑ На каждый линкор типа Francesco Caracciolo требовалось восемь основных и два запасных ствола.

- ↑ Дочерняя фирма британского «Armstrong».

- ↑ После прихода к власти фашистов во главе с Муссолини, английские фирмы покинули Италию. Уход «Armstrong» и почти полное отсутствие военных заказов вынудило «Pozzuoli works» в 1929 году войти в состав «Ansaldo».

- ↑ 200 выстрелов для французского 380-мм/45, 240 для немецкого 380-мм/52, 335 для британского 381-мм/42 и 375 для британского 356-мм/45.

- ↑ Основана в 1905 году под названием «Vickers Terni» как совместное предприятие британской компании «Vickers» и итальянских «Acciaierie di Terni», «Cantiere navale fratelli Orlando» и «Cantieri navali Odero». В 1929 году переименована в «Odero-Terni-Orlando» («O.T.O.»). С 1953 года именуется «OTO-Melara».

- ↑ «Шар к орудию 381/50.»

- ↑ TNT - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество. Cast TNT - литой тол. Обычно TNT запрессовывался в боеприпасы, итальянцы же заливали его в горячем состоянии.

- ↑ «Бронебойная граната к орудию 381/50.»

- ↑ Состав: 25,5% нитроглицерина, 68,5% нитроцеллюлозы, 5% вазелина и 1% бикарбоната натрия.

- ↑ Состав: 27% нитроглицерина, 66% нитроацетилцеллюлозы, 7% централита.

- ↑ Состав: 28% нитроглицерина, 64% нитроцеллюлозы, 4% фталата, 4% централита, 1% вазелина.

- ↑ В некоторых источниках указывается заряд весом 222,2 кг пороха составов «NAC» или «FC-4».

- ↑ Заряды пороха состава «FC-4» использовались реже, чем «NAC».

- ↑

...381-мм орудие Model 1934 было чрезвычайно точным и позволяло создавать очень стабильные и предсказуемые траектории снарядов, которые обладали большой разрушительной силой, но боеприпасами, специально подготовленными для опытных стрельб. К сожалению, материалы и процесс поставок в Италии устроены иначе, чем в большинстве других стран. Например, в США, если кто-то хочет протестировать образец 16-дюймового снаряда, он может взять образец со склада и испытать его. В Италии фирма, производящая оборудование, имела бы преимущество, предоставив изделие для испытаний, с образцами снарядов и зарядов нетипично высокого качества по сравнению с серийными образцами. В этом заключалась проблема орудия Model 1934 - не все фирмы, производившие боеприпасы, производили снаряды надлежащего качества. [Адмирал Анджело] Якино жаловался на это в послевоенных книгах. В некоторых операциях были использованы хорошие снаряды, в то время как в других были ужасно плохие примеры. Возможно, наибольший контраст наблюдался между стрельбой «Литторио» в первом сражении в заливе Сирт и стрельбой «Витторио Венето» в битве у мыса Матапан. Несмотря на то, что «Литторио» стрелял по целям на расстоянии 30 000 метров, в то время как «Венето» атаковал сначала «Орион», а затем «Глостер» всего на расстоянии 22 000 метров, падения залпов «Литторио» были значительно более кучными, несмотря на большую дальность стрельбы, несомненно, благодаря партии правильно изготовленных 381-мм снарядов... Maurizio Di Sciullo

- ↑ Таблицы стрельбы - таблицы характеристик орудия и траекторий стрельбы различными типами снарядов, определенные на основе опытных стрельб и дополненные математическими расчетами по специальным методикам.

- ↑ Тысячная доля - мера длины дуги, используемая в артиллерия, где одна тысячная = 360°/6400 = 0,05625 градуса, или 1° = 17,778 тысячных.

- ↑ «Дрейф» снаряда - боковое перемещение снаряда из-за эффекта вращения вокруг своей оси - естественное явление, которое было практически постоянным и поддавалось измерению.

- ↑ В отличии от 381-мм/50 орудий второй пары линкоров, имеющих маркировку Model 1939, установки всех четырех линкоров были идентичны и имели маркировку Model 1934.

- ↑ По другим данным - -5,5°...+35°.

- ↑ RM - разработанный для Regia Marina, модель - «4».

Литература и источники информации

Литература

- Campbel J. Naval weapons of World War two. — Annapolis, Maryland, USA: Naval Institute Press, 1985/2002. — 406 с. — ISBN 0-87021-459-4

- Erminio Bagnasco, Augusto de Toro The Littorio class: Italy’s Last and Latest Battleships 1937-1948. — Annapolis, Maryland, USA: Naval Institute Press, 2011. — 368 с. — ISBN 978-1-59114-445-8

- Патянин С.В., Малов А.А. Суперкрейсера Муссолини. Если бы не адмиралы!. — Война на море. — Москва: ЕКСМО, 2011. — 128 с. — ISBN 978-5-699-50944-7

- Патянин С.В., Малов А.А. Суперлинкоры Муссолини. Главные неудачники Второй Мировой.. — Война на море. — Москва: ЕКСМО, 2010. — 176 с. — ISBN 978-5-699-39675-7

- Патянин С.В., Дашьян А.В., Балакин К.С., Барабанов М.С., Егоров К.В. Все крейсера Второй Мировой. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 512 с. — ISBN 5-699-19130-5

- Балакин С.А, Дашьян А.В., Патянин С.В., Токарев М.Ю., Чаусов В.Н. Линкоры Второй мировой. Ударная сила флота. — Война на море. — Москва: Яуза, ЭКСМО, 2012. — 256 с. — ISBN 978-5-699-18891-6

- Дашьян А.В., Патянин С.В. Митюков Н.В, Барабанов М.С., Иванов В.В, Гайдук А.А Флоты Второй Мировой. — Москва: Эксмо, Яуза, 2009. — 608 с. — ISBN 978-5-699-33872-6

Ссылки

- dreadnoughtproject.org(англ.)

- www.navweaps.com(англ.)

- www.shipbucket.com(англ.)

- www.german-navy.de(англ.)

- Naval History and Heritage Command(англ.)

- www.naviearmatori.net(ит.)

- www.associazione-venus.it(ит.)

- Kreiser

- forums.airbase.ru

- www.airwar.ru

- pvo.guns.ru

- seawarpeace.ru

- tsushima.su