Линейные крейсера типа Alaska

Общие сведения

В годы Второй Мировой войны чуть было не родился новый класс боевых кораблей, представлявший собой промежуточное звено между крейсерами и линкорами. В СССР их именовали тяжелыми крейсерами, в США - большими, в Германии - броненосными, в Голландии - линейными. Проектируемые в разных странах с собственными кораблестроительными школами и предназначенные для решения совершенно различных задач, эти корабли в итоге по своим элементам оказались очень похожими друг на друга. Но опыт войны заставил пересмотреть взгляды на использование военно-морских сил. И из многочисленного семейства суперкрейсеров - строившихся и планировавшихся - в состав флота вошли только два - американские USS Alaska и USS Guam.

История создания

Предшественники и противники

Предшественниками линейных крейсеров типа типа Alaska вряд ли можно назвать корабли типа Lexington, хотя бы потому, что последние предполагалось использовать вместе линейным флотом из линкоров типа South Dakota или для борьбы с аналогичными японскими кораблями, а не для выполнения эскортных функций. «Большие» крейсера должны были входить в оперативные соединения быстроходных авианосцев для придания им устойчивости при возможных встречах с японскими тяжелыми крейсерами или, в крайнем случае, модернизированными линейными крейсерами типа Kongō.

Проектирование японцами своих «больших» крейсеров проекта «B-65» с аналогичным вооружением из девяти 310-мм/50 орудий[1], началось в 1940 году и было практически завершено к середине 1941 года, когда началась подготовка к закладке кораблей. Японские крейсера должны были заменить устаревшие линейные крейсера типа Kongō, предназначенные для усиления «соединение ночного боя», призванное нанести линейному флоту противника в ночь перед главной битвой массированного торпедного удара. Впрочем, предполагаемая закладка в начале 1942 года пары кораблей, включенных в «Пятую программу пополнения флота 1942-1943 гг.» под номерами 795 и 796, так и не состоялась и была затем отменена.

Предпосылки к созданию

Последний из предвоенных проектов крейсеров, корабли типа Alaska, был представителем серии боевых кораблей США, пришедших на смену поколению кораблей типа Baltimore и типа Cleveland - это был первый из проектов, свободных от договорных ограничений(UnLimited[2]). Более ранние корабли, в т.ч. и авианосцы типа Essex, были созданы после заключения договора, но к началу Второй мировой войны их характеристики были освобождены от ограничений. Однако эти корабли все еще сохраняли в своих конструкциях ограничения, установленные их предшественникам по договору. Этот момент во многом обсуждался во время дебатов о том, стоит ли строить в 1943-44 годах следующие типы крейсеров: тяжелые типа Des Moines и легкие типа Worcester. В 1939-40 годах разработке новых крейсеров помешала война: было заказано массовое производство кораблей существующих проектов. В некотором смысле крейсера типа Alaska самым радикальным образом отличались от договорных крейсеров, занимая промежуточное положение между линкором и крейсером, и именно этого авторы Вашингтонского договора пытались избежать.

Конструкцию военных кораблей США этого периода можно условно разделить на четыре поколения: непосредственные последствия Лондонского договора 1936 года (линкор типа North Carolina и эсминцы типа Sims); более зрелые последующие разработки (линкор типа Iowa, крейсера типа Atlanta и эсминец типа Benson); непосредственные последствия прекращения действия договора после начала войны (типы Essex/Baltimore/Cleveland); и поколение свободное от всех договорных ограничений (тип Alaska, крейсера типов Des Moines и Worcester, линкор типа Montana, авианосец типа Midway и эсминцы типа Fletcher).

В случае с тяжелыми и легкими крейсерами, линкорами и авианосцами причиной значительного увеличения размеров была лучшая защита. В декабре 1939 года BuOrd[3] предложил новую серию «сверхтяжелых» бронебойных снарядов с превосходной пробивной способностью: 1225-кг 406-мм, 517-кг 305-мм, 300-кг 254-мм, 118-кг 203-мм, 64-кг 152-мм. Теоретически корабль должен был быть защищен от собственного огня, так что использование таких снарядов автоматически приводило к переходу на новый класс защиты. Более того, поскольку более тяжелые снаряды были гораздо более эффективны против палубной брони на дальних дистанциях, эту броню, которая была относительно дорогой по весу, пришлось значительно увеличить.

Еще одной новой особенностью, характерной для unlimited крейсеров, стала новая схема размещения авиационного вооружения, при которой катапульты были перенесены обратно в середину корпуса. На остальных типах кораблей они остались на корме. На линкоре для наблюдения использовались самолеты, и в боевой линии их было много; самолеты на борту любого конкретного линкора были в большей или меньшей степени одноразовыми и, безусловно, могли подвергаться воздействию погодных условий. На крейсере, действующем в одиночку, самолеты были бесценными разведчиками. Более того, по крайней мере некоторые из них будут находиться на корабле во время боя, так что можно было бы создать защищенный ангар или, по крайней мере, разместить его подальше от огня корабельных орудий.

В связи с начавшейся постройкой легких крейсеров типа Cleveland в августе 1940 года помощник министра военно-морского флота заказал сравнительные исследования авиационного вооружения, расположенных в средней и кормовой частях корабля. BuOrd считал преимуществом расположения в средней части корабля то, что самолеты могли запускаться в более свежую погоду из-за увеличенной высоты катапульты, хотя зона обслуживания для дополнительных самолетов была бы ограничена; дополнительным преимуществом было то, что самолеты на катапультах были бы лучше защищены от огня орудий крейсера.

С другой стороны, средняя часть корабля представляла серьезную опасность возгорания; из-за высокой температуры, которая могла повредить поверхности, было трудно обеспечить защищенное место для хранения авиатоплива и боеприпасов рядом с носовыми погребами главного калибра; сами самолеты подвергались большей опасности возгорания из-за дымовых и выхлопных газов; и все самолеты, за исключением двух, были бы подвержены воздействию погодных условий из-за ограниченных размеров ангара, который можно было бы оборудовать. В целом, BuOrd предпочитал катапульты на корме. Такое расположение позволило разместить все самолеты в ангаре (для улучшения технического обслуживания и значительно меньшего воздействия дождя и агрессивного морского воздуха); снизило опасность возникновения пожара как на самолете так и на корабле; место для катапульт было менее перегруженным; упростило подъем самолета на борт, учитывая меньшую высоту борта; и сделали возможным запуск с другого борта, так что кораблю не приходилось менять курс, чтобы катапультировать самолет.

На кораблях предпочиталось расположение авиационного вооружения в средней части корабля. Кормовые башни можно было опустить (в одном случае на всю высоту палубы), что позволило снизить вес; бывшее ангарное пространство в кормовой части можно было разделить для повышения живучести. То есть, более крупные ангары более ранних крейсеров располагались близко к ватерлинии, и при затоплении это резко уменьшало эффективную площадь ватерлинии корабля. Бюро также утверждало, что установка на катапульты самолетов будет проще и под более пристальным наблюдением с мостика. Генеральный совет согласился, и в «характеристиках нового легкого крейсера» (21 августа 1940 г.) было указано новое местоположение с возможностью размещения шести самолетов. Аналогичная практика была применена при проектировании нового «203-мм крейсера» и большого типа Alaska.

Проектирование крейсеров типа Alaska стало прямым следствием разрушения договорной структуры, представленной Лондонским договором 1936 года. До этого времени ограничения на общий тоннаж крупных кораблей удерживали крупные державы от строительства линейных крейсеров, предназначенных специально для борьбы с 203-мм крейсерами; разработчики договора смогли создать большой разрыв между линкором и крейсером. Однако в 1936 году ограничение на общий тоннаж линейных кораблей было отменено. Хотя новые крейсера были ограничены в размерах, ничто не мешало ни одной из держав строить быстроходные линейные корабли; единственным новым ограничением был минимальное водоизмещение для линейных кораблей в 17 500 тонн и с 254-мм орудиями.

Концепция супер-крейсера, способного противостоять существующим крейсерам, в конце тридцатых годов вряд ли была чем-то новым. Примерно за десять лет до этого широкую огласку получил предполагаемый французский проект 17 500-тонного крейсера-убийцы с восемью 305-мм орудиями. В военно-морской прессе отмечалось, что такой корабль был уничтожителем торговли и что лучшим противовесом ему мог стать еще более крупный полукапитальный корабль, способный развивать высокую скорость. Когда в 1929 году появились подробности о немецких «карманных линкорах» типа Deutschland, было предложено перевооружить тяжелые крейсера США тремя 254-мм двухорудийными башнями вместо их трех 203-мм орудийных башен. Немецкий корабль, безусловно, был близок к концепции «убийцы крейсеров», хотя и был слишком медленным. Это действительно положило начало гонке вооружений, которую ожидали: Франция ответила Dunkerque. Гонка была менее взрывоопасной, чем можно было себе представить, только из-за ограничений, заложенных в сохранившемся договорном механизме, и финансовых ограничений, которые все еще вводились в действие из-за мировой депрессии. Однако на протяжении всего конца тридцатых годов ходили слухи о том, что будут построены очень быстрые, легкобронированные и тяжеловооруженные крейсера-убийцы, в частности, в Японии. Японская секретность делала такие сообщения вполне вероятным.

К концу тридцатых годов японские тяжелые крейсера представляли серьезную угрозу в планах моряков, планировавших расширенную кампанию в западной части Тихого океана. Линии снабжения Тихоокеанского флота США должны были быть защищены не только от рейдеров, но и от авианосцев, поскольку в начале любой войны с Японией они совершали самостоятельные рейды в сопровождении единственных военных кораблей, которые могли за ними угнаться, - тяжелых крейсеров. Вражеские тяжелые крейсера были основной надводной угрозой, с которой они могли столкнуться, поэтому своего рода истребитель крейсеров был привлекательным эскортом авианосцев. В 1936 году роль эскорта быстроходного авианосца уже привела к неудачному проекту кораблей типа North Carolina с 30-узловой скоростью хода, а также сильно повлияла на выбор скорости для линкоров типа Iowa. Действительно, некоторые из ранних проектов, приведших к созданию линкоров типа Iowa, были больше похожи на крейсера-убийцы, чем на быстроходные линкоры, с броней, защищающей только от 203-мм орудий крейсеров, но с 406-мм орудиями и скоростью 35 узлов.

| Главный калибр | 305-мм | 305-мм (II) | 203-мм | 203-мм (II)[4] |

|---|---|---|---|---|

| Длина по ватерлинии, м Ширина по ватерлинии, м Ширина по булям, м Осадка, м Полное водоизмещение, т Стандартное водоизмещение, т Скорость, уз. Мощность, л.с. Дальность плавания, миль на 15 узлах |

244 м 26,53 м 27,45 м 7,93 29 500 т 24 900 т 35 уз. 203 000 л.с. 15 000 миль |

244 м 26,53 м 27,45 м 7,58 м 28 300 т 23 750 т 35 уз. 194 000 л.с. 15 000 миль |

244 м 26,53 м 27,45 м 7,69 м 28 600 т 24 100 т 35 уз. 196 000 л.с. 15 000 миль |

237,90 м 26,53 м 27,45 м 7,38 м 26 800 т 22 400 т 35 уз. 197 000 л.с. 15 000 миль |

| Вооружение: главный калибр универсальный калибр 12,7-мм пулеметы торпедные аппараты Зона неуязвимости от огня 203-мм орудий 305-мм орудий |

6 305-мм/50 14 127-мм/38 8 2 трехтрубных 9600-27300 14000-21100 |

6 305-мм/50 14 127-мм/38 8 2 трехтрубных 11200-24900 17300-19100 |

12 203-мм/55 14 127-мм/38 8 2 трехтрубных 11300-27300 17500-21100 |

12 203-мм/55 14 127-мм/38 8 2 трехтрубных 12700-24400 (16200-21200) нет (нет) |

| Бронирование, мм: пояс[5] броневая палуба верхняя палуба противоосколочная палуба барбеты, рубка лоб башен бок, тыл башен противоторпедная защита |

213-114 63+12,5 28,5 14,5 270 279,4 102 28,5-18 |

188-102 51+12,5 28,5 14,5 244 266,7 88,9 28,5-18 |

186-102 63+12,5 28,5 14,5 241 266,7 102 28,5-18 |

168-89 (152-102) 51 (51) 28,5 14,5 208 (160) 229 (203) 76 (70) 28,5-18 |

Роль прикрытия авианосца объясняет энтузиазм, с которым адмирал Кинг отнесся к проекту крейсеров типа Alaska. В качестве командира авианосных сил, он был естественным сторонником создания мощного корабля сопровождения. Как член Генерального совета, он председательствовал на слушаниях по характеристикам таких кораблей, а в качестве генерального директора он отдал приказ об их строительстве и восстановил строительство третьего, который ранее был отменен, USS Hawaii. Однако корабли типа Alaska обычно приписывают президенту Рузвельту и отвергают как абсурд его типичное проявление дилетантизма при военных закупках. Это решение было легко принять после того, как быстроходные линкоры были включены в состав авианосных оперативных групп и после того, как угроза нападения крейсеров на авианосцы была в значительной степени снижена. Однако в 1940-41 годах это будущее было едва ли очевидно, и имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что энтузиазм по поводу большого крейсера проявлял не только президент.

Интерес к крейсеру-убийце можно проследить по крайней мере с 1938 года, 11 марта секретарь военно-морского флота, по предложению президента, обратился к Генеральному совету с просьбой разработать крейсер-убийца с шестью 254-мм орудиями, относящийся к нижнему классу линейных кораблей по договору 1936 года и предположительно сравнимый с карманным линкором. Бюро уже провело несколько собственных исследований и предпочло перейти на 305-мм калибр, который все еще состоял на вооружении ВМС США на USS Arkansas и USS Wyoming, или, в качестве альтернативы, заменить шесть 254-мм пушек двенадцатью 203-мм. Очень мощный крейсер, вооруженный по последнему варианту, мог бы стать адекватным противовесом крейсерам Вашингтонгского договора, хотя это было бы незаконно в соответствии с Лондонским договором.

| Длина по ватерлинии, м Ширина по ватерлинии, м Ширина по булям, м Осадка, м Полное водоизмещение, т Стандартное водоизмещение, т Скорость, уз. Мощность, л.с. Дальность плавания, миль на 15 узлах |

244 м 26,53 м 27,45 м 8,00 м 29 675 т 25 100 т 34 уз. 165 000 л.с. 15 000 миль |

248 м 26,53 м 27,45 м 8,17 м 30 900 т 26 200 т 35 уз. 206 000 л.с. 15 000 миль |

| Вооружение: главный калибр универсальный калибр 12,7-мм пулеметы торпедные аппараты |

9 305-мм/50 14 127-мм/38 8 2 трехтрубных |

9 305-мм/50 14 127-мм/38 8 2 трехтрубных |

Поэтому Генеральный совет попросил разработать два эскизных проекта: один с шестью 305-мм пушками, пятью спаренными 5-дюймовыми 38-мм пушками (одна из них по диаметральной плоскости), двумя трехтрубными торпедными аппаратами и восемью 12,7-мм пулеметами, предусматривалось две катапульты и четыре самолета. Поясной брони было достаточно, чтобы выдержать попадание 305-мм снарядов с начальной скоростью 945 м/с на расстоянии 15 000 м, а толщина палубы составляла бы 51- или 63-мм - эта цифры была выбраны для противодействия авиабомбам, а не получены из соображений, касающихся зоны свободного маневрирования. Дальность плавания составит 15 000 морских миль при скорости 15 узлов, а скорость на испытаниях - 35 узлов. Расположение машинного отделения могло быть либо модульным, как на современных линкорах, либо эшелонированным, как на крейсерах. В качестве альтернативы совет хотел построить крейсер с четырьмя трехорудийными 203-мм установками и броней примерно на десять процентов тоньше.

Оба были настоящими крейсерами, предназначенными для самостоятельных операций. Например, торпедные аппараты имели смысл в основном с точки зрения внезапных столкновений с силами противника в плохую погоду, столкновений, которые не случались в операциях флота. Требование о защите от огня из 12 орудий может рассматриваться как страховка от строительства аналогичных кораблей Японией.

C&R[7] провело четыре кратких исследования: конструкцию броневых плит и альтернативные варианты с легкой защитой. Таким образом, на крейсере водоизмещением 24 900 тонн можно было установить шесть 305-мм и четырнадцать 127-мм орудий, обеспечить противоторпедную защиту класса линкора, большую зону защиты от 203-мм и достаточную зону защиты от 305-мм снарядов. Для достижения скорости в 35 узлов потребуется около 205 000 лошадиных сил. Уменьшение зоны защиты от обстрела 305-мм снарядами на 2000 м позволит снизить водоизмещение до 23 750 тонн. В качестве альтернативы на 24 100 тоннах может быть установлено двенадцать 203-мм орудий (защита на десять процентов меньше, чем у самого тяжелого корабля). Любое дальнейшее уменьшение бортовой брони грозило ликвидировать зону защиты от огня 305-мм снарядами. Наконец, выяснилось, что корабль с обычной для тяжелого крейсера броней и подводной защитой может быть построен водоизмещением 18 000 тонн и иметь три двухорудийных 254-мм башни и семь спаренных 5-дюймовых.

В конце апреля Генеральный совет пришел к выводу, что целесообразна только 305-мм версия, учитывая возможность того, что другие военно-морские флоты также могут отказаться от 203-мм пушки, а 254-мм орудие было недостаточно мощным. Однако крейсер-убийца должен был быть защищен броней в первую очередь от крейсерских орудий, поэтому совет установил зону защиты от 203-мм орудий в пределах от 9 000 до 27 000 м. Проектные исследования также показали, что девять орудий могут быть установлены при водоизмещении немногим большем, чем шесть пушек, так что характеристики, представленные комиссией, показывают, что установка трех трехорудийных башни требует водоизмещения 26 000 тонн. Совету требовались торпедные аппараты, а также бортовой залп из восьми 5-дюймовых орудий (предположительно, для поражения шестипушечных японских эсминцев), который должен был быть обеспечен семью спаренными 127-мм/38 орудиями, одно из которых должно было находиться по диаметральной линии. Военные планы имели два критических замечания. Во-первых, трех- или четырехдюймовую броню, подразумеваемую предлагаемой защитной зоной, могла пробить 1000-фунтовая (454-кг) бронебойная бомба, сброшенная с высоты значительно ниже 3 000 м, что тогда считалось (ошибочно) вполне возможным. Горизонтальные бомбардировщики представляли бы серьезную опасность для любого крупного корабля, действующего отдельно, но концентрированный заградительный огонь соединения флота мог бы свести опасность на нет. Во-вторых, высокая скорость увеличивала размеры (и стоимость) корабля, но обоснование требования о скорости в 35 узлов было не совсем ясным. То есть он намного превышал скорость японского линейного крейсера, но был настолько близок к скорости японского крейсера (33 узла), что такой корабль не смог бы заставить японские тяжелые крейсера вступить в бой, если бы первоначальное столкновение не произошло на очень короткой дистанции.

Технические характеристики Главного управления были утверждены секретарем Флота 29 апреля 1938 года и затем переданы в технические бюро. Однако, проектирование не велось, и в программе FY 40 не фигурировало ни одного крупного 305-мм крейсера. Линейные корабли имели более высокий приоритет, и их строительство требовало почти таких же ресурсов. Не ожидалось, что полукапитальные корабли будут стоить значительно дешевле за тонну. Об этом заявило Главное управление, когда представляло характеристики в апреле.

Очевидно, существовала оперативная потребность в корабле, менее дорогом, чем линкор, но более мощном, чем тяжелый крейсер, особенно если конструкция такого корабля не умаляла мощи боевой линии. Таким образом, в ноябре 1939 года Генеральный совет включил большой крейсер, получивший обозначение CA-2, в список типов-кандидатов для значительно расширенной программы крейсеров. Другими были:

- тяжелый CA 1, усовершенствованный USS Wichita, ставшим типом Baltimore;

- легкий CL, 10 000-тонный тип Cleveland;

- крейсер ПВО CLD с новыми 127-мм/54 орудиями;

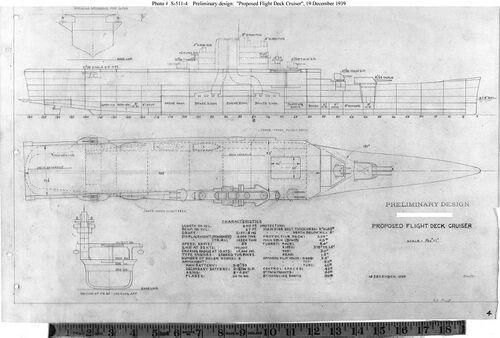

- новый крейсер с полетной палубой.

Десять старших командиров были опрошены о составе программы строительства крейсеров военного времени, не ограниченной договорами. Совет надеялся на двадцать, сорок или даже шестьдесят кораблей.

CA-2 был проектировался в 1938 году. На нем было девять 305-мм и двенадцать новых 137-мм[8], позже 127-мм/54. Скорость составляла 35 узлов. Основными задачами корабля должны были быть сопровождение авианосцев и самостоятельные операции, как оборонительные, так и наступательные, на протяженных линиях снабжения, которые ожидаются в войне на Тихом океане. В обоих случаях он должен был выполнять функции, ранее выполнявшиеся тяжелыми крейсерами. Однако большие размеры и мощь предлагаемых кораблей также могут сделать их жизнеспособными в качестве быстроходного крыла боевой линии.

Военные моряки решительно поддерживали постройку CA-2 для выполнения отдельных задач и для борьбы с рейдерами, угроза которых была усилена рейдерством Admiral Graf Spee. К началу 1940 года стала ясна необходимость в сопровождении авианосцев, учитывая предполагаемое увеличение авианосных сил. При расчете, по два тяжелых крейсера на авианосец, для выполнения этой задачи уже были задействованы все подходящие корабли, кроме двух. В феврале 1940 года ожидалось принятие закона о строительстве флота, который предусматривал постройку еще трех авианосцев, что потребовало бы еще шести тяжелых крейсеров.

Тогда вопрос мог бы заключаться в том, что было бы лучше - иметь в общей сложности двадцать два тяжелых крейсера или иметь существующие восемнадцать плюс четыре супер-крейсера. В военных планах утверждалось, что:

| ...если вражеский крейсер, вооруженный 280- или 305-мм орудиями, окажется позади наших боевых сил, а у нас есть только 203-мм крейсера, это заставит нас перейти к обороне. Нам пришлось бы сопровождать важные конвои линейными кораблями и ослаблять боевые силы, как это сейчас делает Королевский флот. Большие крейсера избавляют нас от этой проблемы, они сами по себе создают эффект угрозы. Они могут настигать вражеские корабли, замедленные атакой с воздуха. |

Среди командиров кораблей проект CA-2 пользовался большей популярностью, чем любой из других экзотических типов крейсеров. Против него был Начальник флота и боевой подготовки. Как и ожидалось, только командиру эсминца, начальнику военно-морского колледжа и командиру авианосца понравился CLD, крейсер ПВО. Неудачный крейсер с полетной палубой был отвергнут всеми, кроме директора по военным планам, который тогда предлагал небольшой авианосец схожего типа.

Из двух командиров, отказавшихся от строительства большого крейсера, Начальник флота опасался, что программа строительства приведет к сокращению ресурсов, выделяемых на более срочную программу строительства линейных кораблей. Он также опасался, что Япония будет строить свои супер-крейсера, так что любое преимущество в лучшем случае будет мимолетным. Более того, строительство иностранных супер-крейсеров сведет на нет ценность американских тяжелых крейсеров, которые, как считалось, по отдельности превосходили японские. Подготовка флота была согласована; тяжелых крейсеров было достаточно для прикрытия авианосцев. На острие флота, где некоторые разместили новые крейсера, требовалось подавляющее превосходство, либо за счет нескольких очень сильных кораблей, либо за счет достаточного количества. В контр-рейдерских операциях преобладала численность, поскольку приходилось прочесывать большие участки океана. Численность может даже играть решающую роль в защите конвоев от атак крейсеров.

Опасения, что преимущество, полученное при переходе на СА-2, может оказаться временным, были довольно распространены - бытовало мнение, что их не следует строить, пока не станет известно, что Япония строит крейсера более мощные, чем американские тяжелые крейсера. Более того, у Японии

| ...нет современных орудий калибром от 8 до 14 дюймов. Если Япония построит крейсер с более крупной чем 203-мм артиллерией, у нас нет гарантий, что она не построит 356- или 406-мм линейного крейсера; и некоторые основания полагать, что она может это сделать. |

В планах военных действий принималось, что 305-мм крейсер будет превосходить или равняться любому иностранному кораблю с 203- или 305-мм орудиями. Если бы противник перешел на 356- или 406-мм вооружение, ему пришлось бы сделать это за счет своей собственной боевой мощи,

| ...и в этом случае наши 45 000-тонные линкоры [быстроходного класса «Айова»] обеспечили бы решающее превосходство. Теперь известно, что японцы работали над созданием суперкрейсера (проект B-65), вооруженного новыми 305-мм орудиями, которое они заменили на 356-мм, узнав о решении США построить корабли типа «Аляска». |

Проблема гонки вооружений воспринималась как проблема национальной воли, а не ресурсов. В начале 1940-х годов командование Военно-морского флота США заявляло, что, хотя Соединенные Штаты явно могут опередить любого соперника, им не следует начинать гонку. Если нет, то лучше всего было избежать начала гонки вооружений. В любом случае секретность была бы необходима. Эти аргументы повторялись в более поздних дискуссиях о кораблях типа Alaska. Проблема всегда заключалась в том, что собственно боевой флот был наиболее эффективен только тогда, когда он был сосредоточен. Однако, всегда существовала потребность в мощных соединениях для отдельных операций.

Ход войны ставил Соединенные Штаты во все более трудное положение. Они могли оказаться втянутыми в войну в Атлантике, в то время как Япония, главный противник, имела все свои боевые силы на Тихом океане. В худшем случае, который военные планы рассматривали еще в феврале 1940 года, Германия разгромила бы Великобританию, а затем предприняла бы попытку нападения на Южную Америку[9], в то время как Япония сковала бы основную часть американского флота.

По пессимистичным оценкам, у японцев было четыре линкора, которые находились в стадии строительства и были почти готовы, еще четыре находились на стадии закладки и, вероятно, еще четыре находились в стадии заказа - к 1945 году японская боевая линия должна была состоять из восемнадцати единиц. Чтобы победить, Соединенным Штатам потребуется более чем 25-процентное превосходство даже с учетом временно недоступных кораблей - двадцать четыре линкора. Однако из пятнадцати имеющихся у США только двенадцать линкоров можно было считать пригодными для участия в главном сражении флота (два типа New York и два типа Wyoming имели орудия малой дальности и были слабо защищены). В стадии строительства находилось восемь кораблей, еще два (BB-63 и BB-64) были заказаны по программе 41-го финансового года, в общей сложности к 1945 году было построено всего двадцать два линкора. Что касается быстрых и мощных боевых единиц, то корабли типа Iowa можно было бы отделить линейного флота только в том случае, если бы было точно известно, что японцы выделили часть собственных линкоров для самостоятельных операций. Поэтому было сочтено необходимым построить несколько мощных боевых единиц, таких как CA-2, для самостоятельных операций. Конечно, немцы уже продемонстрировали свою готовность использовать отдельные крупные корабли или полукапитальные корабли в качестве рейдеров. Такая перспектива не вызывала однозначного одобрения CA-2. Анализ, проведенный Генеральным советом в апреле 1940 года, указывал на то, что предпочтительнее постройка быстроходных линкоров типа Iowa, чем специализированных больших крейсеров.

К этому времени появились разведданные о том, что Япония действительно строит свои собственные суперкрейсеры, довольно «мягкие» корабли, в которых защита приносится в жертву скорости и мощи тяжелого вооружения при относительно небольшом водоизмещении. Такие корабли не могли бы сравниться с 45 000-тонными линкорами, но их можно было бы построить в большем количестве при меньших затратах. Генеральный совет утверждал, что все такие легкие корабли водоизмещением менее 25 000 тонн могут быть превзойдены сбалансированным крейсером водоизмещением от 20 000 до 25 000 тонн, т.е. CA-2. Однако, чтобы превзойти такие корабли водоизмещением более 25 000 тонн, потребовался бы сбалансированный корабль водоизмещением более 30 000 тонн:

| ...корабль чрезвычайно высокой стоимости, который все равно уступал бы по мощности, хотя и приближался бы к тоннажу наших младших линкоров, построенных и строящихся в настоящее время. |

Хотя в апреле Генеральный совет провел исследование проектов крейсеров и 18 апреля предложил построить еще два линкора типа Iowa вместо CA-2, большой крейсер был заказан. Он был дешевле линкора и, как показало производство в военное время на Нью-Йоркской верфи[10], не конкурировал за те же ресурсы. Таким образом, 3 июля Генеральный совет объявил о проведении слушаний:

| ...чтобы определить не то, должны ли быть крейсера с 12-дюймовыми орудиями, а, если крейсера с 12-дюймовыми орудиями будут построены, каковы должны быть их характеристики. |

Слушания проходили под председательством адмирала Кинга, который поддерживал концепцию с самого начала.

К тому времени падение Франции сделало сценарий февраля 1940 года слишком реалистичным. Это также сняло все препятствия для получения разрешений, так что стало возможным строительство крейсеров в очень больших масштабах.

Как можно себе представить, корабли типа Alaska, фактически построенная версия проекта 'CA-2, имела относительно запутанную историю. Кинг, возможно, и одобрял такие корабли, но многие его коллеги относились к этому скептически, и исследования компромиссов (часто включавшие увеличенные 203-мм крейсера) проводились снова и снова. Работа BuOrd над новым 305-мм орудием, начатая в начале ноября 1939 года, имела тенденцию ограничивать эти исследования двумя основными альтернативами - 203-мм и 305-мм главным калибром, вытесняя привлекательную бумажную альтернативу промежуточного 254-мм орудия.

18 ноября 1939 года Генеральный совет рекомендовал продолжить рассмотрение CA-2, и 22 ноября он передал предварительные характеристики C&R. По сути, они были усовершенствованы в апреле 1938 года, за тем главным исключением, что скорость должна была составлять 33, а не 35 узлов. Исследования конструкции авианосцев типа Essex показали, что требуемые для первого 205 000 лошадиных сил невозможно обеспечить без полного отказа от подводной защиты, что является важным вопросом при эксплуатации крейсера. Скорость в 33 узла была необходима, чтобы не отставать от авианосцев.

Новая 305-мм пушка BuOrd могла пробивать 380-мм бортовой брони на расстоянии 14 500 м и 140-мм палубы на расстоянии 27 000 м, что означало бы, что она будет весьма эффективна против многих линкоров. Более того, броней, достаточной для защиты от этого орудия, должна быть броня линейного корабля. В противном случае от обычного стандарта соответствия защиты главному калибру пришлось бы отказаться в пользу защиты от 203-мм снарядов крейсеров или от 280-мм огня «карманных линкоров». Последнее орудие было похоже на условную американскую 254-мм пушку, стреляющую тяжелым снарядом. Как и на крейсерах, внутренняя граница зоны неуязвимости была установлена на гораздо меньшем расстоянии, чем на линкорах, хотя огонь из 305-мм орудий был бы эффективен на дальностях действия орудий линкора. Малая дальность действия была оправдана тем, что корабль, действующий в одиночку, вполне может столкнуться с другими крейсерами на малой дистанции, особенно если видимость ограничена погодными условиями. На флоте такие столкновения были бы невозможны из-за наличия более легких кораблей прикрытия. Таким образом, многие варианты проекта CA-2 имели довольно толстую поясную броню.

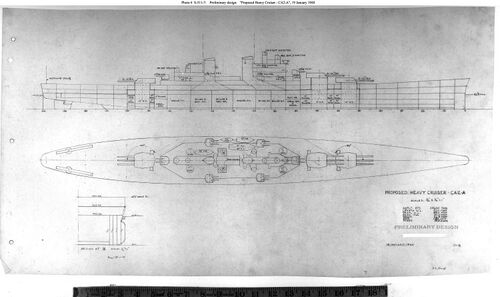

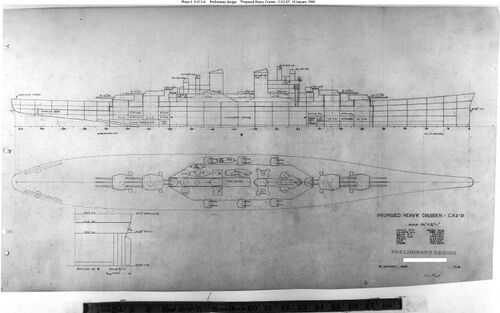

23 января 1940 года C&R сообщила о четырех вариантах проекта: CA-2A, CA-2B, CA-2C и CA-2D. Все они имели подводную защиту линкорного типа, хотя и с меньшей сопротивляемостью - 225, а не 315 кг тротила, как на современных авианосцах типа Essex примерно такого же размера. Такая система противоторпедной защиты значительно увеличивала внутренний объем корпуса и водоизмещение. В каждом из проектов было двойное дно под котлами и турбинами и тройное под погребами. CA-2A был кораблем «минимального класса», предназначенным для защиты только от нового 203-мм снаряда, с зоной свободного маневрирования от 10 900 до 18 000 м, но даже несмотря на это его водоизмещение составляло 25 600 тонн, а для развития скорости 33,5 узла требовалось 150 000 лошадиных сил.

| Вариант | CA-2A | CA-2B | CA-2C | CA-2D | CA-2E | CA-2F | CA-2G | CA-2H | CA-2I |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Стандартное водоизмещение, т Водоизмещение на испытаниях, т Длина по ватерлинии, м Ширина, м Осадка, м |

25 500 н/д 244 27,45 8,17 |

32 550 н/д 244 н/д н/д |

34 100 н/д 251,62 н/д н/д |

38 700 н/д 259,25 н/д н/д |

24 100 27 600 225,70 25,62 8,85 |

24 800 28 400 228,75 25,62 8,85 |

27 500 31 500 240,95 26,23 9,15 |

27 500 31 500 240,95 26,54 8,85 |

27 100 31 100 240,95 26,23 8,85 |

| Количество орудий: 305-мм/50 127-мм/38 28-мм |

9 16 - |

9 16 - |

? 16 - |

12 16 - |

6 12 16 |

7 12 16 |

8 12 16 |

9 12 16 |

7 12 16 |

| Зона свободного маневрирования для погребов главного калибра, км от орудий | |||||||||

| 203-мм/55 254-мм/50 305-мм/50 |

13,7-21,8 - - |

- - 13,7-18,2 |

- - 10,9-18,2 |

- - 16,4-23,7 |

8,6-24,7 15,1-23,0 16,4-20,9 |

8,6-24,7 15,1-23,0 16,4-20,9 |

8,6-24,7 15,1-23,0 16,4-20,9 |

8,6-26,6 15,1-25,3 16,4-23,7 |

7,1-26,6 13,6-25,3 17,1-23,7 |

| Зона свободного маневрирования для машинно-котельной установки, км от орудий | |||||||||

| 203-мм/55 254-мм/50 305-мм/50 |

- - - |

- - - |

- - - |

- - - |

13,6-24,7 20,7-23,0 - |

13,6-24,7 20,7-23,0 - |

13,6-24,7 20,7-23,0 - |

13,6-26,6 20,7-25,3 23,5-23,7 |

13,6-26,6 20,7-25,3 23,5-23,7 |

| Зона свободного маневрирования, км от орудий | |||||||||

| 305-мм/50 | - | - | - | - | 13,6-25,5 | 13,6-25,5 | 13,6-25,5 | 13,6-25,5 | 13,6-25,5 |

| Толщина брони, мм | |||||||||

| пояс у погребов пояс у МКО главная палуба броневая палуба лоб башен крыша башен бок башен барбеты, броневая рубка |

167 167 31 63 190 63 102 208 |

- - - - - - - - |

- - - - - - - - |

- - - - - - - - |

256 195 51 76 360 127 165 345 |

256 195 51 76 360 127 165 345 |

256 195 51 76 360 127 165 345 |

256 195 51 95 360 127 165 345 |

276 195 51 95 360 127 165 289 |

| Мощность механизмов, л.с. Максимальная скорость, уз. Дальность плавания, миль на 15 узлах |

150 000 33,5 - |

170 000 33,5 - |

170 000 33,5 - |

212 000 33,5 - |

150 000 33 12 000 |

150 000 33 12 000 |

150 000 33 12 000 |

100 000 30,5 12 000 |

120 000 31,5 12 000 |

Последствия выбора зоны свободного маневрирования отчетливо проявляются в остальных трех вариантах. В CA-2B количество 127-мм орудий было увеличено с обычных двенадцати для крейсеров до шестнадцати (еще по одной спаренной установке на каждом борту), а уровень защиты был повышен до неуязвимой зоны в 13700-18200 м против тяжелых 305-мм снарядов. Водоизмещение возросло до 32 550 тонн, а для скорости 33,6 узла потребовалось 170 000 л.с. 4500 метров зоны свободного маневрирования было недостаточно, поэтому в варианте CA-2C проектировщики расширили внутренний край до 10 900 м, ценой увеличения водоизмещения на 1550 тонн и снижения скорости 0,2 узла. Теперь оказалось, что при таком большом водоизмещении можно достичь лучших характеристик, и что выигрыш должен быть в огневой мощи. Вариант CA-2D имел четвертую трехорудийную башню с 305-мм орудиями, а скорость была восстановлена до 33,6 узлов благодаря использованию силовой установки линкоров типа Iowa. Водоизмещение составляло 38 700 тонн, что приближалось к водоизмещению настоящего линкора. В итоге, судя по отчетам C&R, не было ясно, зачем вообще строить CA-2D, а позже будет подсчитано, что два линкора типа Iowa можно было бы построить по цене трех 30 000-тонных суперкрейсеров, то есть трех кораблей даже слабее CA-2B, с экономией в 12 миллионов долларов.

Что было скрыто за этими цифрами, так это чрезвычайная стоимость защиты от очень эффективного 305-мм орудия. Например, CA-2D был спроектирован с 330-мм поясной броней на 21-мм подкладке, которая была значительно толще, чем у линкоров типа Iowa. С другой стороны, малая дальность стрельбы обеспечивала защиту от подводных осколочных попаданий снарядов, угроза которых создавала значительные проблемы при проектировании линкоров. Скромные внешние пределы зоны свободного маневрирования (18 200, а не 27 300 м, как на линкорах) привели к снижению брони палубы. В отличие от практики крейсеров, бортовая броня была одинаковой высоты по всей длине, а не только напротив машинных отделений и имела меньшую высоту в носовой и кормовой оконечностях,

| ...чтобы обеспечить, без чрезмерной глубины корпуса, соответствующую устойчивость к артиллерийскому обстрелу через бронированный надводный борт, а также обеспечить определенную степень защиты от плавучести, что считается необходимым на корабле такого размера. |

То есть, с точки зрения предварительного проектирования, размеры CA-2, близкие к линейному кораблю, оправдывали изменения в практике проектирования, которые сами по себе увеличивали размер корабля и, следовательно, способствовали разрушению его концепции. Защита от осколков превосходила обычный стандарт крейсера, за исключением минимального варианта CA-2A.

Внешне все четыре варианта напоминали современные крейсера. Например, у них был КДП[11] главного калибра, расположенный всего на 24 метров выше ватерлинии, по сравнению с 35 м у кораблей типа Iowa. Токое низкое расположение директора не позволяла воспользоваться преимуществамм дальнобойного орудия, ограничив дальность стрельбы крейсера. Примечательно, что об этом, похоже, стало известно уже после постройки кораблей.

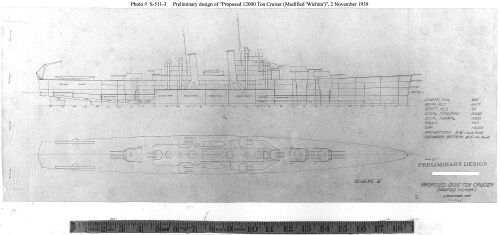

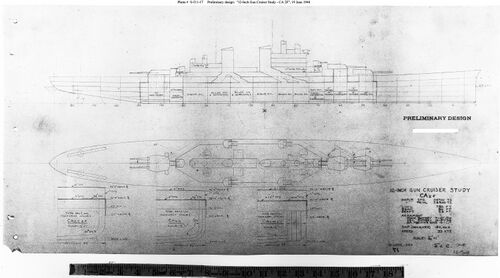

Это были слишком большие корабли, что пришлось искать альтернативный подход. Предполагалось, что 305-мм двухорудийная башня будет весить примерно столько же, сколько 203-мм/55 трехорудийная башня, так что стало возможным быстро модифицировать существующие проекты. 9 января Генеральный совет попросил C&R модифицировать проект своего нового тяжелого крейсера, 12 750-тонного «улучшенного USS Wichita», установив шесть 305-мм орудий в трех башнях, бронирование осталось прежним. Это оказалось возможным при водоизмещении 15 000 тонн и длине 213,5 (вместо 202,5) метров. Вес вооружения и боеприпасов увеличился на 1100 тонн, а дополнительная длина требовалась не только для поддержания скорости без дополнительной мощности, но и для размещения увеличившихся погребов.

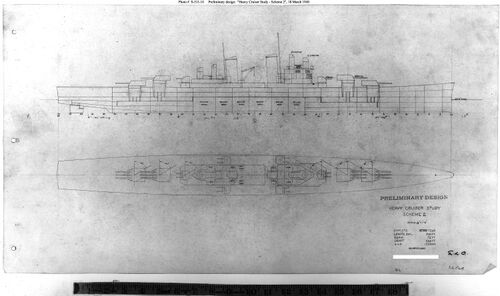

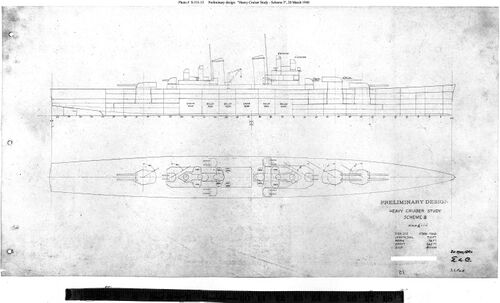

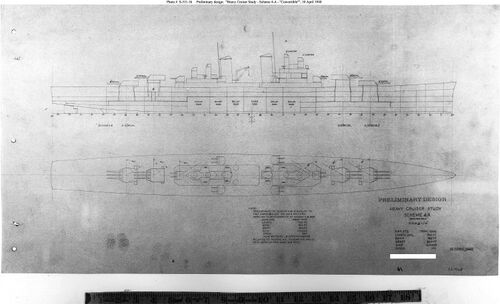

Следующим шагом стала серия параллельных проектов 203- и 305-мм крейсеров, основанных на новой конструкции 203-мм крейсера, заказанной Генеральным советом в декабре 1939 года. Защищенный от 203-мм бронебойного снаряда на дальностях от 13 600 до 21 800 метров, он стал моделью 1 водоизмещением 14 250 тонн. 1 февраля 1940 года Генеральный совет запросил новый вариант проекта, в котором четыре 203-мм башни были вписаны в корпус, оснащенный тремя трехорудийными 305-мм башнями. Можно ли взаимозаменяемо использовать три барбета для 203-мм или 305-мм орудий, а четвертый - только для 203-мм?[12] Ранние исследования C&R показали, что это может привести к некоторому снижению веса, например, из-за увеличения диаметра барбета. Также выяснилось, что четыре 305-мм башни могут быть установлены примерно в 19 500-тонный корпус (три - примерно в 17 500-тонный)[13].

Это были приблизительные результаты и 23 февраля Генеральный совет запросил дополнительные исследования. Выяснилось, что специально спроектированные 203- и 305-мм корабли могут быть построены водоизмещением 15 750 тонн и 17 300 тонн соответственно. Схема «2» с меньшим водоизмещением имела двенадцать 203-мм орудий, схема «3» с большим водоизмещением - шесть 305-мм орудий. Схема «4», законченная 15 апреля 1940 года, был кораблем со взаимозаменяемым оружием (см. выше). Версия с двенадцатью 203-мм пушками, схема «4B», требовала водоизмещения 17 850 тонн и, таким образом, была дороже, чем специально разработанный проект, что было вызвано внутренним расположением, необходимое для установки четырех барбетов в версии с 203-мм пушками.

Оглядываясь назад, остается неясным, насколько серьезно Генеральный совет воспринял идею крейсера-трансформера; сохранившиеся документы не указывают на то, действительно ли корабли должны были быть трансформируемыми. Но информация о зарубежных разработках была неизменно скудной, и совет, вероятно, опасался неприятного и внезапного сюрприза в виде иностранных крейсеров-убийц. Функция конвертируемости, возможно, рассматривалась как страховка. С другой стороны, было бы разумнее сначала построить корабли с 203-мм орудиями, а затем перевооружить их позже, когда станет ясно, что иностранные военно-морские силы строят более мощные корабли, а не начинать со слабых 305-мм крейсеров, а потом получить ответ от чужих ВМС.

| Схема Дата |

II 14 июня |

III 14 июня |

3 20 марта |

I 14 июня |

MM - |

E - |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Стандартное водоизмещение, т Водоизмещение на испытаниях, т Длина по ватерлинии, м Ширина, м Осадка, м Скорость, уз. Мощность, л.с. Дальность плавания, миль |

17 200 19 500 216,5 22,5 7,5 35,0 150 000 10 000 |

20 000 23 000 224,2 23,8 7,6 34,4 150 000 10 000 |

17 300 19 200 216,5 22,5 7,5 33,2 120 000 10 000 |

19 000 22 000 224,2 23,9 9,0 35,0 150 000 10 000 |

22 500 26 000 224,2 25,0 7,3 33,5 150 000 12 000 |

26 000-27 000 31 400 266,0 26,8 9,1 30-31 100 000 12 000 |

| Вооружение: 305-мм/50 орудие Mark 8 127-мм/38 орудие Mark 12 28-мм/75 автомат Mark 2 |

2 двухоруд. 6 двухоруд. 4 счетвер. |

2 двухоруд. 6 двухоруд. 6 счетвер. |

3 двухоруд. 6 двухоруд. 4 счетвер. |

3 двухоруд. 6 двухоруд. 6 счетвер. |

3 двухоруд. 6 двухоруд. 4 счетвер. |

4 двухоруд. 6 двухоруд. 4 счетвер. |

| Защита против: 203-мм орудия 254-мм орудия 305-мм орудия Фугасная бомба Бронебойная бомба Неконтактная мина Контактная мина Торпеда (225 кг ВВ) |

Хор. Нет Нет Хор. Удовл. Удовл. Удовл. Плохо |

Хор. Нет Нет Отл. Хор. Удовл. Хор. Плохо |

Хор. Нет Нет Хор. Удовл. Удовл. Удовл. Плохо |

Хор. Нет Нет Хор. Удовл. Удовл. Удовл. Плохо |

Отл. 13,65-21,84 км 20,00-21,84 км Хор. Удовл. Хор. Хор. Хор. |

Отл. Отл. Хор. Отл. Хор. Отл. Отл. Отл. |

Схемы «2» и «3» были готовы только 22 марта, но их характеристики были ясны из проектирований 203-мм/305-мм крейсеров, проведенных в начале февраля. Таким образом, 21 февраля 1940 года Генеральный совет смог провести слушания по 305-мм кораблям, включив в качестве возможных вариантов все четыре варианта CA-2, а также более мелкие проекты. Большинство присутствующих были потрясены размерами CA-2, что это в значительной степени стало следствием внедрения систем защиты крейсеров. Ценность тяжелой брони становится очевидной, если рассмотреть случай с кораблем, у которого ее не было, - усовершенствованным USS Wichita, который не имел никакой защиты от огня 305-мм орудий. Его борт был бы пробит с любого расстояния, до которого могло дотянуться тяжелое орудие, а палуба - с любого расстояния, превышающего 15 500 метров.

С наступательной точки зрения, 305-мм пушка, стреляющая немного медленнее 203-мм и способная производить 3,6 выстрела в минуту вместо 4,3 на ствол по оптимистичным на тот момент данным, выпускала бы бы примерно вдвое больше металла, но примерно вдвое меньше снарядов (шесть 305-мм вместо девяти 203-мм). В сравнении с крейсером можно было бы утверждать, что эффект от двух снарядов не будет слишком отличаться, и что большее количество 203-мм орудий приведет к большему количеству попаданий.

Таким образом, на февральских слушаниях выбор был между большим, но сбалансированным 305-мм кораблем, сбалансированным обычным тяжелым крейсером и компромиссным кораблем, несущим 12-дюймовые орудия, но защищенным только от 203-мм. Очевидные преимущества типа CA-2 должны были быть сопоставлены с вероятностью того, что Конгресс, считая их линейными кораблями, сократит строительство полноценных линкоров, в которых так остро нуждался флот. Несмотря на это, BuOrd и Начальник флота отдали предпочтение сбалансированной серии CA-2. Тактики флота расходились во мнениях, отдавая предпочтение меньшему по размеру 305-мм крейсеру, но с восемью или девятью, а не с шестью орудиями. Защищенные от 203-мм снарядов на расстоянии до 11 000 метров, два таких корабля могли справиться с немецким Scharnhorst с разумными шансами на успех. Похоже, разведка предполагала, что Япония строит такой корабль.

Отдел военного планирования не предполагал, насколько сложно будет увеличить водоизмещение 15 000-тонного крейсера. Четвертая башня увеличила бы его до 19 500 тонн. Там, где четыре стандартных агрегата мощностью 30 000 л.с. будут приводить в движение корабль водоизмещением 15 000 л.с., у 17 500-тонного корпуса будет недобор скорости, а это потребует совершенно новую конструкцию силовой установки.

На флоте вся концепция 305-мм крейсера была встречена с большим скептицизмом, потому, что проект CA-2 слишком близок по размерам к линкору. Крейсер водоизмещением 19 500 тонн был наиболее популярен, хотя командир крейсеров Разведывательных сил (Scouting Force) был готов принять его только в том случае, если его защита будет сбалансирована, как на CA-2. Он отдавал предпочтение CA-2B, поскольку это был самый маленький корабль, защищенный от собственных орудий. Хотя был согласен и на двенадцатиорудийный 203-мм крейсер.

Исходя из этого, адмирал Ферлонг из BuOrd отдал предпочтение CA-2B, CA-2C или CA-2D. Адмирал Лири из отдела подготовки флота также хотел, чтобы этот тип был, как он выразился, хорошо сбалансированным. К тому времени сотрудники Главного управления собрали уже завершенные проектные исследования и добавили ряд промежуточных вариантов. В этом списке было восемнадцать вариантов, обозначенных от «А» до «R» (исключая тип «I», но включая тип «MM»). Типы с «А» по «F» имели 152- или 203-мм калибр, из которых тип «F» представлял собой очень мощный корабль с двенадцатью 203-мм орудиями, защищенный от тяжелых 203-мм снарядов. Тип «H» представлял собой 305-ммю версию трансформируемого крейсера. Типы «M» и «MM» показали компромисс между 254- и 305-мм пушками, в обоих случаях с промежуточной защитой от 254-мм снарядов. Тип «M» казался лучшим потому, что он мог одновременно вести бой с двумя 203-мм крейсерами, ведя огонь пятью 254-мм орудиями по каждому. Он не был бы так полезен во флоте, но «...как крейсер, действующий независимо или в составе рейдерских, ударных или патрульных сил, этот корабль выглядит чрезвычайно грозным по сравнению с кораблями такого же или меньшего водоизмещения...». Что касается 305-мм кораблей, то у типа «H» отсутствовала защита. Тип «MM» был бы привлекателен, если бы неспособность разделить свой огонь, но с другой стороны, его скорость в какой-то степени компенсировала бы этот недостаток. Из кораблей с более мощными батареями тип «N» (CA-2A) считался несбалансированным, поскольку был защищен только от огня 203-мм орудий. Выделение 4000 или более тонн для улучшения защиты пушек калибра 305-мм (типы «О» и «Р») было сочтено неэкономичным. Таким образом, оставались корабли типов «Q» и «R» (CA-2B и CA-2D) - очень дорогие корабли стоимостью 65 и 80 миллионов долларов каждый.

Генеральный совет одобрил тип «M», но даже проектирования 254-мм орудия в перспективе не предполагалось. Таким образом, оставалась модифицированная версия «MM» с большим количеством орудий для разделения огня. Защита от огня 254-мм орудия имела большое значение, поскольку соответствовала защите от немецкого 280-мм орудия, оружия мощных атлантических рейдеров.

8 мая адмирал Кинг утвердил краткие проектные характеристики, основанные на типе «MM», которые в конечном итоге должны были привести к кораблям типа Alaska. Он требовал построить корабль водоизмещением от 20 000 до 24 000 тонн, вооруженный восемью 305-мм орудиями (двумя трехорудийными и одной двухорудийной башнями, последняя из которых была возвышенной). Огонь из одной из трех башен считался достаточным для уничтожения крейсера, так что такой корабль мог сражаться с двумя или более врагами одновременно. Это требование о разделении огня, по-видимому, вытекало из боя Admiral Graf Spee на у Ла-Платы, когда три гораздо меньших британских крейсера смогли нанести большой урон, атаковав одновременно.

Кинг описал защиту корабля, ставшую результатом компромисса, как «скорректированную». Сначала он уточнил защиту вооружения от 254-мм огня на дистанции от 13 700 до 21 800 метров, а механизмов - от 203-мм огня в той же зоне. Броня имела такой большой вес, что только такой компромисс мог снизить габариты и стоимость. Однако вскоре возникла необходимость в сбалансированной защите, хотя и с учетом 60-градусного, а не 90-градусного курсового угла боя. В течение нескольких дней требования к защите вооружения были пересмотрены, чтобы корабль мог поражать цели снарядами калибра 305-мм на курсовом углу от 30 до 60 градусов на расстоянии более 16 400 ярдов. Защита механизмов осталась без изменений, а бортовая защита должна была быть рассчитана на 254-мм выстрел с расстояния 13 600 ярдов в районах, где другие критерии еще не определяли толщину.

Такой корабль редко сражался на таких дальних дистанциях, что его палубная броня могла быть пробита снарядами, но он мог попасть под удар бомбардировщиков, поэтому это стало критерием защиты палубы. Первоначально палубы и крыши башен должны были обеспечивать защиту от 454-кг бомбы на предельной скорости. В более подробных характеристиках, опубликованных 13 мая, это было изменено на 51-мм верхнюю (бомбовую) палубу и 102-мм основную бронированную палубу, примыкающую к верхней кромке пояса. Как и на линкорах, бомбовая палуба предназначалась для подрыва фугасных и взведения бронебойных, тяжелая бронированная палуба предотвращала пробитие и разлет осколков.

Еще одной серьезной проблемой были магнитные мины. Обычная подводная защита была слишком дорогой с точки зрения объема судна и, следовательно, его габаритов. Все, что можно было сделать - это тройное дно с четвертой обшивкой под погребами. Первоначальные характеристики предусматривали толщину защиты от 51-мм до 76-мм стали STS[14] на пути к жизненно важным органам и переборкам в машинных отделениях. Однако, вскоре это значение было изменено на 25 мм защиты под оборудованием и 51 мм под погребами.

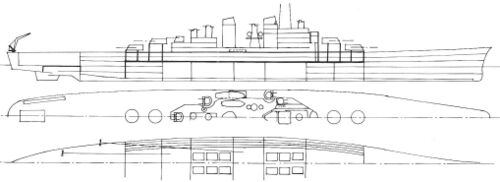

Скорость была установлена на уровне 33 узлов. Сбалансированная защита и дополнительные орудия свели на нет экономию, к которой стремились при проектировании варианта «MM», так что архитектура нового крейсера была заимствована от CA-2A, а не более мелких кораблей. По сути, конструкторы заменили одно орудие более раннего проекта на большее количество брони. Оказалось, что заявленное Кингом водоизмещение в 24 000 тонн было неоправданно оптимистичным. Даже когда в CA-2E были принесены в жертву еще два орудия, оставив только шесть в трех спаренных башнях, а палубная броня была уменьшена на четверть, стандартное водоизмещение снизилось лишь до 24 100 тонн. Это оставляло слишком мало огневой мощи, особенно в кормовой части. В CA-2F дополнительная пушка в башне №3 стоила 700 тонн. Однако полная восьмиорудийная батарея CA-2G требовала водоизмещения 27 500 тонн, при этом было принято увеличение длины с 225,7-228,75 метров CA-2F до 240,95 метров.

Это были большие корабли с очень ограниченной живучестью. Палубная броня могла выдержать попадание 305-мм снаряда на расстоянии 21 000 ярдов. На ближней границе зоны свободного маневрирования, хотя пояс и остановит новый 305-мм снаряд, как требуется, она остановит 254-мм снаряд только за пределами 15 100 метров. Чтобы снизить последнюю цифру до требуемых 13 600 метров, потребовалось бы еще 0,75 дюйма (19 мм) поясной брони. Стандарт защиты машинного отделения был соблюден, но проектировщики отметили, что 305-мм снаряд, попавший в пояс в конце машинного отделения под курсовым углом в 60 градусов, может пройти насквозь и взорваться в погребах даже на расстоянии 23 200 ярдов. Для устранения этой опасности в обоих концах машинных отделений потребовалась бы дополнительна 51-мм броневая переборка, что обошлось бы примерно в 75 тонн водоизмещения или 34 тонны в более защищенном CA-2G, который уже имел 25-мм переборки.

Кингу удалось добиться одной цели: ни один из новых проектов не имела противоторпедной защиты линейного корабля, что требовало как веса, так и объема корпуса. Однако конструкторы сочли конструкцию слишком уязвимой для подводных атак. Поэтому они предложили CA-2H, в котором была восстановлена защита от 225-кг заряда за счет уменьшения объема машинного отделения и, следовательно, мощности: CA-2H мог развивать скорость 30,5 узлов при мощности механизмов в 100 000 л.с. Сэкономленный вес пошел на установку дополнительного 305-мм орудия и еще 21-мм палубной брони (88 мм вместо 76 мм, почти 102, как первоначально было затребовано), что позволило расширить дальний рубеж зоны свободного маневрирования на 2700 метров. Водоизмещение сократилось на 100 тонн до 27 400, и стало возможным укоротить корабль до 232 метров.

Проблема заключалась в том, что это был крейсер, а не небольшой линкор. Скорость была необходима для проведения самостоятельных операций. Неназванный член Генерального совета поинтересовался, нельзя ли заменить торпедную защиту огневой мощью, а не мощностью в лошадиных силах, и в результате был получен CA-2I. Он имел семь 305-мм орудий (две двухорудийные в носовой части и одна трехорудийная в кормовой), 120 000 л.с. (31,5 узла), горизонтальную и подводную защиту как у CA-2H.

Главнокомандующий, адмирал Старк, по-прежнему не был убежден в необходимости таких больших кораблей. Он попросил провести еще одну серию эскизных проектов, начиная с кораблей, оснащенных четырьмя 305-мм орудиями и защищенных от тяжелых 203-мм снарядов. Большинство из них дублировали предыдущие проекты, но три, датированные 14 июня, представляли собой корабли водоизмещением 19 000, 17 200 и 20 000 тонн, оснащенные соответственно шестью, четырьмя и четырьмя 305-мм орудиями. При таких водоизмещениях оказалось возможным обеспечить 150 000 лошадиных сил (35 узлов, 34,8 узла у 20 000-тонного типа) и устойчивость к тяжелым 203-мм снарядам на расстоянии от 13 600 до 21 800 ярдов. Неясно, чем отличались два четырехорудийных варианта, за исключением того, что более тяжелые корабли оснащались шестью, а не четырьмя счетверенными 28-мм автоматами. Такая неразбериха по поводу 305-мм крейсера кажется примечательной после шести месяцев интенсивных дебатов в высших эшелонах флота и после завершения большого количества проектных исследований - по крайней мере, девяти крейсеров серии CA-2, трех конвертируемых или полуконвертируемых крейсеров, предварительного «MM», а теперь еще три проекта в середине июня.

Адмирал Кинг провел еще одно слушание 3 июля, подчеркнув, что корабли, о которых идет речь, должны были использоваться не в боевых действиях, а скорее в рейдовых операциях и операциях авианосных групп. Это оправдывало неоднозначный уровень защиты. Четырех- и шестипушечные корабли были отвергнуты из-за того, что их схема стрельбы обеспечивала требуемое количество попаданий - на слабо защищенном корабле, действующем вдали от дома, было бы особенно важно обеспечить быстрое накрытие цели. Адмирал Лири, отвечающий за подготовку флота, раскритиковал использование 60-градусного курсового угла, что потребовало бы маневрирования для создания благоприятного ракурса в бою. Действительно, Лири хотел получить полную защиту от 305-мм огня и проголосовал за CA-2B. Он был прав, подозревая, что японцы ответят кораблями с 356-мм орудиями.

Капитан Шайлер из BuOrd возразил, что предлагаемая бомбовая палуба в 51 мм не защитит от бронебойных бомб - было бы лучше использовать более тонкую бомбовую палубу, которая все равно позволила бы свести к минимуму размер отверстий, которые могут образоваться от бомб, и увеличить толщину основной броневой палубы. Кинг согласился уменьшить толщину до 38 мм. Более поздний расчет показал, что такая защита плюс 88-мм основной палубы защитят от 305-мм снарядов на расстоянии 22 000 метров, что на 1100 метров больше, чем защита CA-2G с 51- и 76-мм палубами. Баллистически эти две преграды были равны примерно 102-мм монолитной брони. Многослойное дно (тройное в CA-2G, которое имело 51-мм броню на внутреннем днище, и двойное в CA-2E и CA-2F) имело бы небольшой успех против мины, взорвавшейся при контакте с кораблем, но оно вполне могло бы быть использовано против неконтактных мин, взрывающихся на некотором расстоянии.

Большинство моряков согласились с тем, что CA-2B был лучшим из предложенных на данный момент проектов, впрочем, некоторые даже проголосовали за CA-2C. Но это были чрезвычайно дорогие корабли для крейсерских задач. 16 июля Генеральный совет выбрал CA-2G как наилучший компромисс между «небольшим» кораблем, таким как конвертируемый крейсер, и крупным типом, таким как CA-2B. Локальный ущерб от подводной атаки будет ограничен расположением отсеков, а также некоторой частью брони: все пять поперечных машинных переборок будут иметь толщину 19 мм стали STS, а двt торцевых должны быть утолщены до 38 мм, чтобы защитить погреба. Тройное дно было бы бронировано с внутренней стороны толщиной 19 мм STS, а четвертое дно под погребами имело толщину 38-мм. На нем будут установлены восемь 305-мм орудий (по одной двухорудийной и трехорудийной башни в носу и одна трехорудийная башня в корме), а носовой КДП будет располагаться на максимально возможной высоте, чтобы решить уже обозначенные проблемы с дальностью стрельбы. Скорость составит 33 узла.

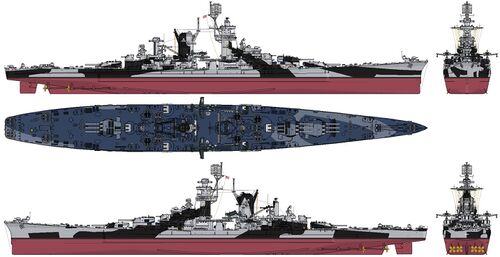

В январе следующего года BuShips представила его детальный проект. На нем уже были представлены основные характеристики крейсеров типа Alaska в том виде, в каком они были построены: носовая надстройка с КДП главного калибра, подобная таковым на линкорах типа Iowa, катапульты расположены в средней части корабля, а не в кормовой части, как на других американских крейсерах. BuShips проинформировала, что глубина корпуса в кормовой части будет ограничена из-за большого веса 305-мм башен. Высокая башня управления была необходима для того, чтобы можно было использовать большую дальнобойность нового 305-мм орудия. Однако система управления огнем в целом представляла собой компромисс между системами линкора и крейсера. Таким образом, кормовая часть системы управления огнем была крейсерского типа, аналогичного тому, которая использовалась на тяжелых крейсерах типа Baltimore. Более того, для 127-мм универсального калибра, как и на крейсере, должны были быть предусмотрены только два директора. Хотя носовой главный КДП находился почти на высоте линкора, на 33 метрах над грузовой ватерлинией, он был защищен 25-мм, а не 38-мм противоосколочной броней как на линкорах.

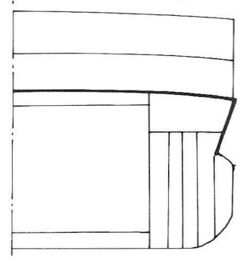

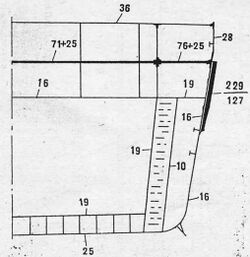

К этому времени в систему защиты были внесены значительные изменения. CA-2G был разработан с вертикальным бортовым поясом толщиной 256 мм у погребов и 195 мм у механизмов, оба на 51-мм подкладке стали STS. В ходе детального проектирования броневой пояс был наклонен наружу под углом в 10°. Затем проектировщики предложили вместо толстых торцевых переборок сделать пояс одной толщины как для механизмов, так и для погребов, что обошлось бы всего в 35 тонн. Такое усиление было логичным, поскольку несколько погребов 127-мм патронов находились в машинных отделениях. В конце концов, у крейсеров был 241-мм пояс как у механизмов, так и у погребов, защищающий от 305-мм попаданий на расстоянии 21 500 ярдов прямо на траверзе. Палубная броня состояла из 34-мм (позже 36 мм) бомбовой палубы из стали STS, расположенной поверх главной палубы толщиной от 71 до 76 мм, и дополнительной 25-мм стали STS, прикрывающей механизмы. Поскольку броня была непробиваемой до расстоянии около 21 800 метров, корабли имели бы значительную зону маневрирования только в том случае, если бы маневрировали так, чтобы поддерживать благоприятный курсовой угол прицеливания. Равномерный слой толщиной 82 мм над погребами защищал от стрельбы из 305-мм орудия на расстоянии до 24 200 метров. Еще полдюйма, которые весили бы 160 тонн, увеличили бы этот показатель до 26 100 ярдов. Третья (противоосколочная) палуба, толщиной от 15 до 19 мм находилась под второй (главной) броневой палубой.

Палубная и бортовая броня отвечала угрозам, хорошо изученным в 1941 году. Защита днища была другим вопросом. По состоянию на апрель 1941 года эксперименты показали, что многочисленные переборки неэффективны при попадании торпед. Вместо этого BuShips рекомендовала более мелкое деление корабля на части, чтобы ограничить затопление. Это, в свою очередь, требовало более компактного оборудования, которое, по мнению бюро, можно было бы получить, заменив высоту отсека длиной и шириной. Благодаря двойному дну и устранению брони под оборудованием конструкция была бы упрощена, а увеличение объема отсека означало бы наличие еще двух основных переборок. Поскольку

| ...по общим конструктивным соображениям общий вес материала в двойном дне будет равен весу материала в тройном дне в разработанных ранее проектах, и, можно ожидать, что сопротивление нового днища повреждениям от взрывов мин под судном существенно не снизится. |

В 1944 году BuShips описало, крейсера типа Alaska как

| ...прототип нашей нынешней практики использования относительно толстых листов в конструкции с двойным дном. |

К этому времени 38-мм листы STS, первоначально планировавшиеся для установки под погребами, были перенесены на внешнее днище, но затем испытания показали, что такая броня неэффективна против взрывов под днищем, и BuShips предложила перенести ее на палубную броню из-за

| ... неблагоприятное воздействие структурных неоднородностей, которые могут возникнуть в результате этих участков 38-мм обшивки. . . . Они могут вызвать серьезные повреждения на своих стыках при внезапном взрыве... С другой стороны, становится все более и более очевидным, что на главной палубе между кормовой бронированной переборкой и коробчатой защитой рулевого управления должна быть предусмотрена определенная защита от бомб, как на линкорах типа «Монтанах»... |

Вес, о котором идет речь, был использован для удлинения бомбовой палубы до кормы.

Для установки новых поперечных переборок потребовалась компенсация веса. Внутренние переборки для механизмов пришлось уменьшить с первоначальных 18 до 12 мм и только основные поперечные переборки в концах машинного отделения и между двумя группами механизмов были сохранены в их первоначальной толщине.

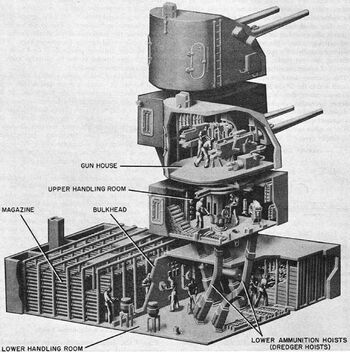

Защита башни не соответствовала обычной схеме с массивной лобовой плитой и относительно тонкими бортами. Бой Graf Spee показал, что суперкрейсеру, возможно, придется сражаться с несколькими вражескими кораблями одновременно, так что его башни могут быть поражены не только в лоб, но и по бокам. Таким образом, в ходе проектирования задняя часть башни была утолщена со 102 до 133 мм по сравнению со 152 мм на передней стороне башни и 325 мм лобовой плиты. С другой стороны, толщина крыши башни была уменьшена со 133 до 102 мм, чтобы теоретически защитить погреба от последствий попадания в башню. Основной опасностью были бы попадания в палубу; не имело смысла бронировать крышу башни на на пробитие с расстояния 25 500 метров, а палубу - с расстояния 21 800 ярдов. Экономия веса была достигнута за счет усиления защиты палубы над погребами, как отмечалось выше.

Таким образом, между завершением первоначального проектирования в январе 1941 года и окончательными результатами примерно через шесть месяцев возникла значительная путаница. В январский проект был включен пояс одинаковой толщины и высоты, а многие изменения в защите были предложены уже в феврале. К концу мая стало ясно, что для дальнейших улучшений имеется в запасе несколько сотен тонн.

Наиболее важной была замена второй (возвышенной) двухорудийной башни на трехорудийную, предложенная верфью «New York Shipbuilding»[15]. Сначала BuShips отклонила это изменение, которое, как ожидалось, потребовало увеличения веса броневой цитадели на 500 тонн и длины на 4,8 метра. Однако, в конце разработки контракта оставался запас по весу в 350 тонн, и BuShips предложила внести это изменение в меморандум от 31 мая. Центры башен были сохранены неизменными, а сектора стрельбы этой башни были уменьшены на 4° до 53° от траверза назад на оба борта.

| ...Детали конструкции двух- и трехорудийных башен в настоящее время усовершенствованы до такой степени, что становится очевидным, что трехорудийная башня, по своему возможному пространству и расположению механизмов, является лучшей башней. Также существует определенное преимущество в проектировании и конструкции, заключающееся в том, что для сборки требуется только одна конструкция башни вместо двух. На данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что общая емкость магазина может быть увеличена сверх того, что предусмотрено в конструкции, то есть до 1500 выстрелов 305-мм калибра, что составляет 166 патронов на оружие. |

Конструкция корабля была необычной в том смысле, что, хотя котельные и машинные отделения чередовались, как на современных небольших американских крейсерах, было только одна дымовая труба. Электрическая установка была намного мощнее, чем на крейсерах - четыре дизель-генератора мощностью 1000 кВт и четыре турбогенератора мощностью 850 кВт, планы по установке аварийного дизель-генератора мощностью 100 кВт были отменены.

В целом, эти корабли сочетали в себе черты крейсера и линкора. Они были менее хорошо защищены, чем линкоры, поскольку не имели брони, защищающей от попадания снарядов, не долетающих до цели и попадающих под воду, и не имели мощной бортовой (противоторпедной) защиты. С другой стороны, они превосходили стандарты крейсеров, поскольку их бортовой пояс доходил до второй палубы между концевыми траверзами - на крейсерах же пояс доходил только до третьей палубы над механизмами и только до платформы над погребами. Они имели тройное дно, чтобы свести к минимуму последствия близких попадания бомб и ограничить вероятность затопления носовой и кормовой частей при попаданиях торпед. Были продублированы КДП, а также имелись два защищенных центральных поста. Крейсерская практика показала, что корабли с одним рулем плохоуправляемы.

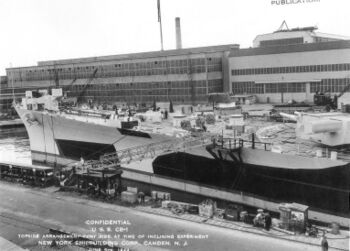

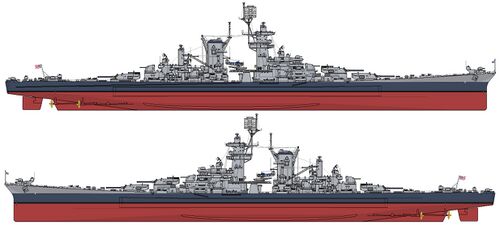

Постройка и испытания

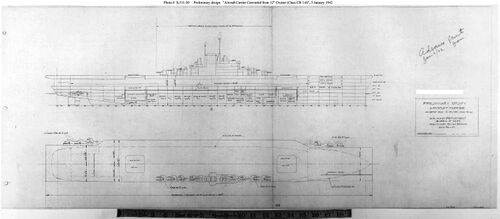

Проект CA-2 был переименован в CB, или «большой крейсер» (Big Cruiser), однако, позже многие авторы приняли букву В в обозначении за «боевой» (Battle), и классифицировали корабли как линейные крейсера (Battle Cruiser), но на самом деле это было не так. Шесть крейсеров были утверждены в соответствии с Законом о расширении флота от 19 июля 1940 года и заказаны «New York Shipbuilding Corporation» 9 сентября того же года: USS Alaska (CB-1), USS Guam (CB-2), USS Hawaii (CB-3), USS Philippines (CB-4), USS Puerto Rico (CB-5) и USS Samoa (CB-6). Необычное использование территориальных названий вместо названий штатов, которые использовались для линкоров, или городов, которые использовались для крейсеров, наводит на мысль о промежуточных конструктивных особенностях кораблей.

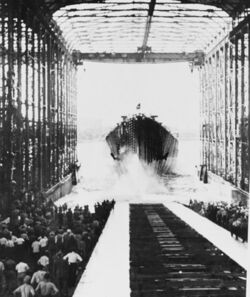

Как и в случае с крейсерами типа Baltimore, BuShips пришлось передать часть проектных работ частному подрядчику, в данном случае «New York Shipbuilding Corporation». Проектирование по контракту началось в октябре 1940 года, а 12 октября подрядчику была переданы чертежи обводов корпуса. 22 ноября компанию «New York Shipbuilding Corporation» попросили принять на себя разработку планов и спецификаций по корпусу, и 12 марта 1941 года все планы по контракту были завершены, и 20 мая 1941 года они были возвращены BuShips на утверждение.

Когда в апреле 1942 года возникла нехватка стали, первые два корабля уже были заложены, строительство остальных четырех крейсеров типа Alaska было приостановлено. Однако 25 мая 1943 года CNO[16] приказал продолжить работы на USS Hawaii, и в декабре того же года был заложен его киль. Постройка трех оставшихся крейсеров была отменена 24 июня 1943 года. Интерес военно-морского флота к этому типу может быть отражен в том факте, что из девяти крупных кораблей (пять типа Montana и четыре типа Alaska), строительство которых было приостановлено в апреле 1942 года, USS Hawaii был единственным кораблем, работы на котором были возобновлены. Однако, и он так и не был достроен из-за окончания войны, а затем и провала планов по его «альтернативному» использованию.

| Название | Строитель | Заказан | Заложен | Спущен | Вступил в строй |

|---|---|---|---|---|---|

| USS Alaska |

«New York Shipbuilding Corporation», Кэмпдэн | 09.09.1940 | 17.12.1941 | 15.08.1943 | 17.06.1944 |

| USS Guam | «New York Shipbuilding Corporation», Кэмпдэн | 09.09.1940 | 02.02.1942 | 12.11.1943 | 17.09.1944 |

| USS Hawaii | «New York Shipbuilding Corporation», Кэмпдэн | 09.09.1940 | 20.12.1943 | 03.11.1945 | не достроен |

| USS Philippines | «New York Shipbuilding Corporation», Кэмпдэн | 09.09.1940 | Постройка отменена 24.06.1943 | ||

| USS Puerto Rico | «New York Shipbuilding Corporation», Кэмпдэн | 09.09.1940 | Постройка отменена 24.06.1943 | ||

| USS Samoa | «New York Shipbuilding Corporation», Кэмпдэн | 09.09.1940 | Постройка отменена 24.06.1943 | ||

Описание конструкции

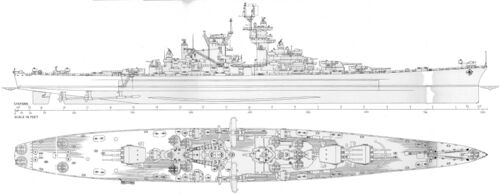

| Тактико-технические характеристики линейных крейсеров типа Alaska | |

|---|---|

| Водоизмещение: нормальное полное |

29779 т 34253 т |

| Размерения: длина по ватерлинии длина максимальная ширина осадка |

241,2 м 246,4 м 27,7 м 7,9 м |

| Энергетическая установка | 4 вала, 4 ТЗА «General Electric» 8 ПК «Babcock & Wilcox» 150 000 л.с. |

| Скорость | 33 уз (проектная) 32,72 уз (на испытаниях) |

| Запас топлива | 3619 т нефти |

| Дальность плавания | 12000 (15) миль (проект) 11 350 (15) миль (на испытаниях) |

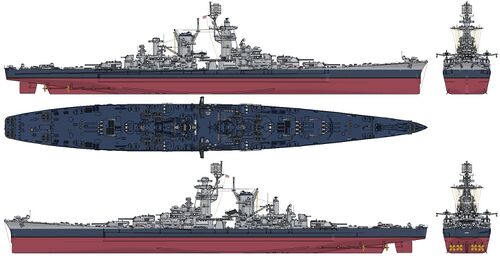

| Бронирование | главный пояс 229-127 мм, траверсы 260 мм, главная палуба 102-96 мм, верхняя палуба 36 мм, противоосколочная палуба 16 мм; башни ГК 325 мм, барбеты 330-280 мм; рубка 269 мм |

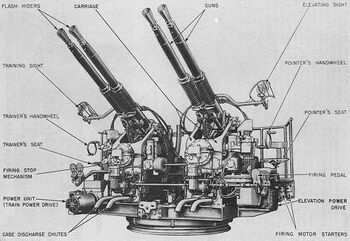

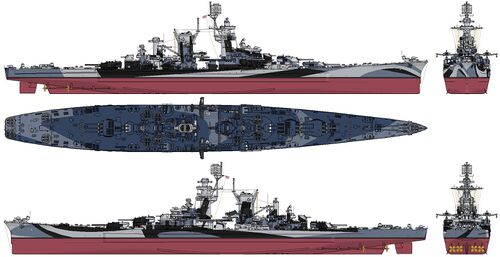

| Вооружение | 9 (3×3) — 305-мм/50 орудий Mark 8 12 (6×2) — 127-мм/38 орудий Mark 12 56 (14×4) — 40-мм/56 автомат «Bofors» 34 (34×1) — 20-мм/70 автомат «Oerlikon» 2 катапульты, 4 гидросамолета |

| Экипаж (в т.ч. офицеров) | 1769 (94) человек |

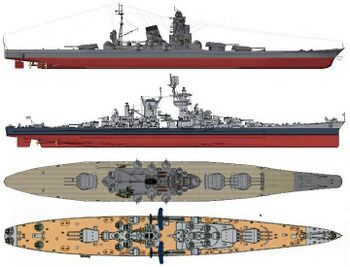

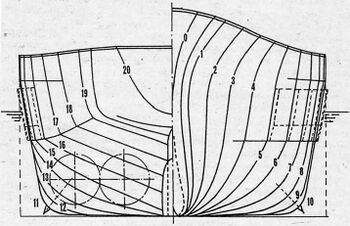

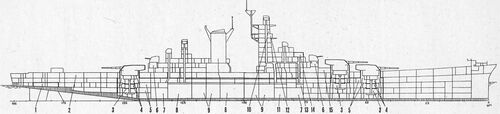

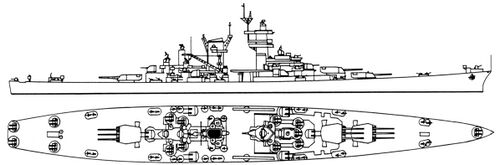

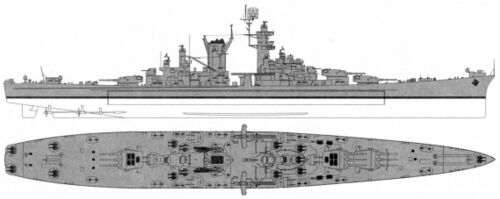

Корпус

Обводы корпуса кораблей типа Alaska более соответствовали крейсерским, чем традиционным обводам линкоров, даже быстроходных. Корпус имел большое отношение длины к ширине - 9:1. Помимо относительно «худой» носовой оконечности, кормовая также имела небольшую полноту, заканчиваясь «обрубленной», почти транцевой кормой. Такие обводы были необычными даже для крейсеров и встречались лишь на малых скоростных судах. Все эти меры предпринимались с единственной целью: «выжать» как можно больше из механической установки мощностью 150 000 л.с. Значительное уменьшение ширины в оконечностях привело к тому, что и без того слабая защита против подводных взрывов сходила на нет в районе концевых башен главного калибра, в особенности в зоне кормовой.

Окончательно утвердившаяся на американских кораблях гладкопалубная форма корпуса приняла на крейсерах типа Alaska вполне современный вид. Высокий скошенный форштевень возвышался на 9,5 м над ватерлинией, достаточно эффективно предотвращая заливание носовой оконечности. Борт постепенно понижался к корме, где его высота была почти вдвое меньше, чем в носу - 5,2 м. В принципе линейные крейсера обладали хорошей мореходностью, чего нельзя, сказать об их поведении при качке: практически все новые американские линкоры с острыми оконечностями и полной средней частью имели слишком большой размах бортовой качки. Крейсера типа Alaska здесь отнюдь не выделялись в лучшую сторону.

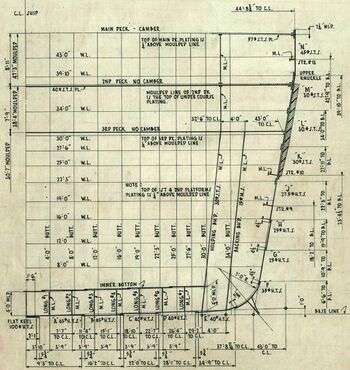

Набор корпуса выполнялся по продольной схеме, шпация составляла 1,2 м. Главные поперечные переборки делили его на 25 водонепроницаемых отсека. На большей части длины корпуса имелось двойное дно[17]. Три палубы - верхняя и две внутренних были сплошными, три расположенные ниже платформы в середине корпуса прерывались машинно-котельными отделениями.

В конструкции корабля наряду с клепкой широко применялась электросварка. Надводная часть корпуса и надстройки изготавливались из стали марки STS. В элементах подводной части широко использовалась сталь HTS[18]. Толщина наружной обшивки в районе ватерлинии составляла 25 мм, выше - 16 мм стали STS. Борт под водой был выполнен из 16-мм стали HTS, толщина днища находилась в пределах от 19 до 25 мм стали HTS. Внутренние небронированные переборки в основном изготавливались из 16-мм листовой стали STS.

Как и другие американские крейсера, USS Alaska и USS Guam получали новое оборудование и вооружение, что обусловило увеличение водоизмещения - примерно на 600 тонн. На кораблях было относительно мало верхнего веса, что фактически улучшило остойчивость: USS Alaska показала метацентрическую высоту высоту при полной загрузке 2,69 метра по сравнению с 2,26 м по проекту.

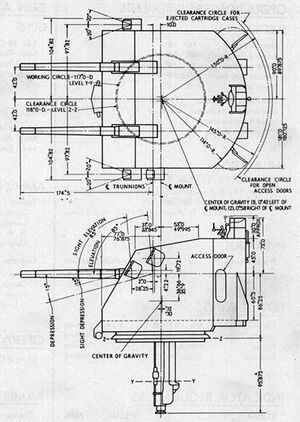

Бронирование

Проектировщикам крейсеров типа Alaska так и не удалось решить задачу создания надлежащей защиты в пределах выделенного водоизмещения. Бронирование лишь очень ограниченно защищало от 280-305-мм снарядов, но никак не от 356-406-мм главного калибра линкоров.

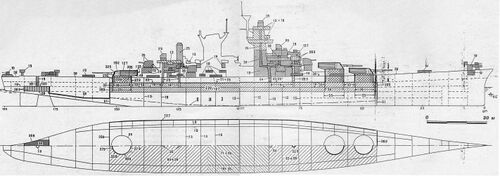

Броневая защита, выполненная по традиционной американской схеме «все или ничего», состояла из цитадели, прикрытой с бортов 229-мм поясом, утоньшавшимся к нижней кромке до 127 мм. Наклон плит в 10° делал эту защиту эквивалентной примерно 280 мм вертикальной брони. Пояс замыкался вертикальными траверзами толщиной 260 мм.

Горизонтальное бронирование предусматривалось на трех уровнях. Главная броневая палуба толщиной 36 мм простиралась по всей длине цитадели и играла роль противоосколочной. Основной являлась расположенная по верхней кромке пояса 2-я (по американской классификации) палуба. Она состояла из двух слоев: одного, 25-мм толщины, одинакового на всем протяжении цитадели, и второго, имевшего толщину 71-76 мм в районе машинно-котельными отделениями и усиленного до 83 мм в зоне погребов главного калибра. Третья броневая палуба, находившаяся еще выше, добавляла в тех же районах соответственно 16 и 19-25 мм. В результате суммарная горизонтальная защита машин и котлов достигала 152 мм, а зоны погребов - 163-170 мм.

Вскоре после Первой Мировой войны основным критерием защиты в американском флоте стала «зона безопасности» или зона свободного маневрирования, ограничивающаяся снизу той дистанцией, на которой уже не пробивается вертикальная броня (в самых невыгодных условиях), а сверху - дистанцией, на которой еще не пробивается броня палубы. Довольно разумный сам по себе критерий стал в США краеугольным камнем проектирования защиты, причем из весьма странных соображений оценка «зоны безопасности» производилась для собственных орудий корабля, с чем уже трудно согласиться. В частности, в случае кораблей типа Alaska ни один из возможных противников не имел вооружения с аналогичными баллистическими данными. Но исходя из принципа равенства защиты и атаки, «зона безопасности» «больших крейсеров» от своих орудий оказывалась крайне узкой. Бортовая броня пробивалась вплоть до 21 700 м, а палубная - начиная с 23 200 м. Для траверзов эта зона становилась чисто символической, поскольку их вертикальная броня пробивалась при нормальных попаданиях даже вплоть до 23 000 м.

По американской традиции наиболее сильно защищалась главная артиллерия. Наклонные лобовые 325-мм плиты башен и их 127-мм крыши обеспечивали «зону безопасности» от 13 900 до 26 300 м. Боковые и задние плиты, имевшие толщину соответственно 152 и 133 мм, пробивались той же 305-мм/50 пушкой Мк-8 на всех дистанциях. Толщина кольцевого бронирования барбетов составляла 280 мм, 305 мм или 330 мм в зависимости от того, под каким углом в нее мог бы попасть снаряд.

Вне цитадели наиболее серьезную защиту имели броневая рубка и рулевое управление. Все приводы рулей заключались в броневую коробку с 270-мм стенками и траверзами и 37-мм крышей. Основная защита сверху приходилась на 2-ю палубу, имевшую в этой зоне максимальную толщину в 102 мм. Слабым местом в управлении кораблем оставались лишь коммуникационные линии для передачи сигналов из рубки к рулевой машине. Из весовых соображений они от рулей до цитадели прикрывались лишь противоосколочной защитой в 37 мм, однако прямое попадание снаряда в тонкую трубку представлялось маловероятным.

Боевая рубка, неоднократно предполагавшаяся в ходе проектирования в качестве «жертвы» в пользу усиления зенитной артиллерии, все же уцелела в первоначальном виде. Ее стенки имели толщину 270 мм, крыша - 127 мм и пол - 51 мм. Несмотря на столь значительную защиту, «зона безопасности» рубки простиралась всего лишь от 23 000 до 26 300 метров. Бронированная труба, ведшая в центральный пост и заключавшая в себе все линии связи командного пункта с расположенными под броневой палубой постами, прикрывалась 229-мм броней, утоньшавшейся под защитой цитадели до 16 мм.

Остальное местное бронирование было весьма скромным. Директор главной артиллерии был обшит 25-мм листами броневой стали. Прочие посты управления вне боевой рубки имели примерно такое же прикрытие (16-37 мм).

Самым слабым местом проекта оставалась подводная защита, о которой скромно сообщалось, что она спасает лишь от близких разрывов бомб и мин. На деле же «большие крейсера» не имели никаких специальных средств против подводных взрывов, кроме конструктивного разделения продольными переборками узкого пространства вдоль бортов. Ширина зоны расширения газов в центре корабля составляла около 3 м, сужаясь в районе погребов до 2,4 м, а около носовой башни внешний слой сливался с бортовой обшивкой. Всего же в составе ПТЗ имелось два слоя: внутренний, заполненный жидкостью (топливом или замещающей его водой), и внешний, оставленный пустым. В районе цитадели переборки возвышались над ватерлинией на 1,5 м, а в оконечностях, где противоторпедная защита практически отсутствовала, они достигали лишь главной палубы. Со стороны днища единственным прикрытием являлось междудонное пространство глубиной 1,22 м, обычно заполненное жидкостью (топливом или забортной водой).

Наиболее слабая часть подводной защиты приходилась на район кормовой башни главного калибра. Неудачное разделение подводного пространства на отсеки в этой зоне могло привести к тому, что единственное торпедное попадание могло вызвать потерю остойчивости и опрокидывание корабля, хотя общий запас плавучести оставался бы не исчерпанным.

Энергетическая установка и ходовые качества

1 - румпельное отделение, 2 - командные помещения, 3 - перегрузочное отделение ГК, 4 - снарядные погреба ГК, 5 - зарядные погреба ГК, 6 - перегрузочное отделение 127-мм боезапаса, 7 - дизель-генераторы, 8 - машинное отделение, 9 - котельное отделение, 10 - пост выдачи целеуказания ГК, 11 - испарители, 12 - ходовая рубка, 13 - ЦАП, 14 - боевая рубка, 15 - офицерская кают-компания.

Основу силовой установки крейсеров типа Alaska составляли четыре турбозубчатых агрегата (ТЗА) фирмы «General Electric» общей мощностью 150 000 л.с., что по проекту соответствовало скорости в 33 узла при нормальной нагрузке. Предполагалось, однако, что машинная установка легко могла при форсировке развить 180 000 л.с. Каждый из турбинных агрегатов состоял из турбин высокого давления (12-ступенчатой, развивавшей при максимальной мощности 5327 об/мин), низкого давления (6-ступенчатой, дававшей 4478 об/мин) и одной 2-ступенчатой импульсной турбины заднего хода.