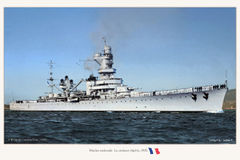

Algérie (1932)

Эта статья редактируется участником Ir0n246. Просьба воздержаться от правок.

Algérie

| 19 марта 1931 года Заложен |

| 21 мая 1932 года Спущен на воду |

| 23 августа 1933 года Выход на испытания |

| 15 сентября 1934 года Введен в строй |

| 27 ноября 1942 года Гибель |

| 10931 / 13644 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 180 / 186,2 м. Длина (по КВЛ/максимальная) |

| 19,724 / 20 м. Ширина (по КВЛ/максимальная) |

| 6,125 / 6,785 м. Осадка (минимальная/максимальная) |

| 748 чел. Общая численность |

| 42 чел. Офицеры |

| 126 чел. Мичманы |

| 580 чел. Матросы |

| 110 / 22 мм. Пояс/борт |

| 80 мм. Палуба |

| 70 / 70 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 70 мм. Барбеты |

| 100 / 70 / 50-85 / 70 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 70-100 мм. Боевая рубка |

| 40 мм. Румпельное отделение |

Главный калибр

- 8 (4×2) 203-мм орудий Model 1924.

Зенитная артиллерия

Минно-торпедное вооружение

- 6 (2×3) 550-мм торпедных аппаратов Model 1925.

Авиационное вооружение

- 2 гидросамолета Gourdou Leseurre GL-812 HY.

Содержание

Общие сведения

Algérie — последний французский тяжелый крейсер, строился по программе 1930 года. Свое название корабль получил в честь французской колонии в Северной Африке — Алжира. Его проект разрабатывался в противовес хорошо защищенным итальянским тяжелым крейсерам типа Zara , что заставило французских конструкторов из Технического отдела военно-морского министерства пойти на ряд радикальных нововведений. В итоге новый корабль отличался от предшественников резким усилением бронирования, развитой противоторпедной защитой (ПТЗ), а также полностью обновленным внешним видом. По сути, Algérie стал головным кораблем нового поколения и предметом законной гордости французских кораблестроителей, он по праву считался одним из лучших кораблей этого класса в мире.

Войдя в строй в сентябре 1934 года, корабль на протяжении почти всей своей карьеры служил в качестве флагманского корабля. Принимал участие во Второй мировой войне. В марте 1940 года перевез в Канаду часть золотого запаса Франции (около 59 т). После поражения Франции в кампании 1940 года и заключения соглашения с нацистской Германией, Algérie вошел в состав Флота открытого моря (фр. Force de Haute Mer) режима Виши[2]. Ночью с 26 на 27 ноября 1942 года, при попытке немцев захватить корабли находившиеся в Тулоне, экипаж крейсера выполнил план мероприятий по уничтожению корабля. 18 марта 1943 года крейсер был поднят итальянцами и отправлен на слом.

История создания

Предшественники

Предшественниками Algérie была вторая группа французских крейсеров спроектированных в рамках Вашингтонских морских соглашений — типа Suffren. Формально однотипные, в деталях все эти корабли значительно отличались друг от друга. В них высокая скорость последовательно приносилась в жертву броневой защите, а зенитная артиллерия также последовательно усиливалась. Обязательным было наличие корабельных самолетов-разведчиков и торпедного вооружения.

Предпосылки к созданию

К концу 1928 года Генеральный штаб ВМС Франции в качестве наиболее вероятного противника рассматривал итальянские ВМС. Имевшиеся в их составе на тот момент крейсера типа Trento, хоть и считались слабозащищенными, однако смотрелись лучше французских. Когда же во Франции стало известно о закладке итальянцами серии из четырех хорошо бронированных крейсеров типа Zara, руководство французского флота охватило серьезное беспокойство. После их вступления в строй флот Муссолини получал явное превосходство в данном классе кораблей.

В таких реалиях Генеральный штаб ВМС Франции потребовал создать крейсер с вертикальным бронированием, обеспечивавшим защиту энергетической установки и артиллерийских погребов от 155-мм снарядов на дистанциях, больших или равных 15000 м, и горизонтальным бронированием, обеспечивающим защиту на дистанциях, больших или равных 20000 м. Подводная конструктивная защита должна была иметь достаточную ширину, 80-мм броневую продольную переборку и «держать» контактный взрыв торпеды с боевой частью 300 кг. Позволялось ограничиться скоростью полного хода в 31 узел.

Проектирование

Отношением № 907-EMG3 от 29 августа 1928 года французский Генеральный штаб утвердил план постройки тяжелого крейсера проекта C4 водоизмещением 10000 тонн по кораблестроительной программе 1930 года. Оперативно-тактическое задание на этот корабль отличалось главным образом значительным усилением защиты, по сравнению с предшествующими французскими «вашингтонскими крейсерами». Для ее обеспечения, при сохранении заданного водоизмещения, Генеральный штаб согласился на уменьшение скорости полного хода до 31 узла. При этом было рекомендовано изыскать все возможные меры по снижению веса корпуса, которое надлежало использовать для полной или частичной конструктивной защиты машинно-котельных отделений от подводных взрывов и вертикальной броневой защиты погребов боезапаса и машинно-котельных отделений.

Первоначальный проект, известный как Вариант 1 (отношение № 23428 С№4 от 6 октября 1928 года) был представлен на рассмотрение Высшего Морского совета в декабре 1928 года. Он являлся непосредственным развитием крейсера Dupleix с сохранением той же архитектуры с длинным полубаком. Корабль имел двухтрубный силуэт с двухвальной энергетической установкой и с машинно-котельными отделениями, расположенными в двух эшелонах. Защищался он внутренним броневым поясом. Однако этот вариант выглядел достаточно скромно на фоне зарубежных аналогов. Помимо недостаточного бронирования на нем полностью отсутствовала конструктивная подводная защита. К тому же двухвальная установка показала вредное влияние слишком большой нагрузки на один гребной вал как с точки зрения более раннего и более интенсивного возникновения кавитации, так и с точки зрения снижения пропульсивного коэффициента[3]. Поэтому этот вариант был отвергнут и возвращен в Проектный отдел Управления кораблестроения для дальнейшей переработки.

В результате дальнейшей разработки проекта Проектный отдел Управления кораблестроения представил в Генеральный штаб два следующих варианта, известных как Вариант 2 и Вариант 3 (письмо исх. № 26137-СТ4 от 4 июля 1929 года). Эти варианты имели уже четырехвальную энергетическую установку и наружное бронирование, а снижение высоты надводного борта позволило существенно сэкономить в весе корпуса. Эта экономия позволяла дополнительно усилить и защиту, и зенитную артиллерию.

Проанализировав полученные материалы, Генеральный штаб рекомендовал принять Вариант 3 с линейным расположением энергетической установки, одной дымовой трубой и шестью двухорудийнми артиллерийскими установками калибром 100 мм.

Постройка и испытания

28 мая 1930 года, в соответствии с решением Морского министерства от 14 апреля 1930 года, заказ на постройку «защищенного» крейсера С4 – проект PN 141 (по другим данным, PN 140) выдали Арсеналу в Бресте (фр. Arsenal de Brest). В этом году в стране пышно отмечалось 100-летие установления власти Франции в Алжире, в связи с чем новый корабль получил название Algérie.

Поставки первых элементов конструкции начались с 1 сентября 1930 г. К тому времени разметка плаза и подготовка полного комплекта построечных чертежей продолжались уже 3,5 месяца и близились к концу. Заказ (DM29.121 С№ 4 от 20 мая 1930 года) на энергетическую установку Техническая служба выдала компании Ateliers et Shantiers de Bretagne и предпрятию l’lndret, со сроком окончания работ в мае 1933 года. Заказ на изготовление артустановок главного калибра (контракт № 6276 от 3-го декабря 1930 г.) был выдан компании Compagnie de Forge et Acieres de la Marine et d’Homecourt.

Крейсер был официально заложен 19 марта 1931 года на стапеле Point du Jeur, когда работы по корпусу уже шли полным ходом. Первую заклепку поставил на место префект военно-морского округа Брест вице-адмирал Дюбуа. Стапельный период продолжался в течение года и двух месяцев после официальной закладки. Спуск крейсера на воду состоялся 21 мая 1932 года в 15:45. Среди почетных гостей присутствовали адмирал Дюран-Вель и капитан 1 ранга Одендаль, представлявшие Морское министерство. Морской министр Франсуа Пиетри не смог присутствовать на церемонии из-за национального траура, объявленного по случаю убийства 5 мая 1932 года Президента Думера.

Работы продолжились на плаву. Главными из них стал монтаж котлов и турбин, осуществлявшийся специалистами государственного предприятия l’lndret. Установка кормовых турбозубчатых агрегатов, обслуживавших центральные гребные валы, началась 21 июня 1932 года. Затем, 18 августа, приступили к монтажу бортовых (носовых) агрегатов. Монтаж механизмов продолжался почти год. 12 мая 1933 года удалось впервые дать пар в одном из котлов третьего котельного отделения. К 15 мая 1933 года крейсер, под командованием своего первого командира – капитана первого ранга Колена, был подготовлен к началу испытаний энергетической установки. Однако для завершения работ с котлами понадобилось еще три с половиной месяца. Одновременно заканчивалась установка турбин. 29 июля 1933 года провели швартовные испытания кормовых турбозубчатых агрегатов, а 17 августа носовых агрегатов. Корабль был подготовлен к предварительным (заводским) ходовым испытаниям.

23 августа 1933 года состоялся первый выход Algérie в море. Испытания были продолжены 5,19 и 23 сентября. На четвертой ступени предварительных испытаний, проходивших 26 сентября, количество оборотов гребного вала составляло 279 об/мин, что соответствовало примерно 77400 л.с. Однако они были прерваны из-за появления масла в турбине высокого давления правого борта. После переборки турбины и докового осмотра подводной части испытания возобновили. 22 декабря, после новой обкатки турбоагрегатов, проводятся форсированные испытания, результаты которых признали удовлетворительными, и 22 декабря 1933 года крейсер представляется к проведению официальных испытаний.

В январе 1934 года начинаются официальные ходовые испытания. В течение 24 часов, с 4 по 5 января корабль испытывается на скорости 27 узлов. Расход топлива составил 489,4 кг. мазута на милю. Вторая стадия испытаний прошла 22 января в Пенмар-Лекони. В течение 6 часов было выполнено 3 пробега со средней скоростью 31,707 узла при 287,12 об/мин (85190 л.с.). На испытаниях 24 и 25 января движение осуществлялось только под бортовыми турбозубчатыми агрегатами и с застопоренными внутренними гребными валами. 2 февраля 1934 года испытания проходили в районе Пенмар-Лекони при 4-х балльном волнении моря. Они начались со стрельб главным калибром, в 10:55 вышел из строя топливный насос в котельном отделении №1, а в 11:36 была отмечена повышенная вибрация в турбине среднего давления левого борта. До 16:37 крейсер стоял без хода, а затем до 17:45 выполнил два пробега на полном ходу. С учетом различных поправок на расход мазута официально была зафиксирована скорость 33,2 узла при мощности 95700 л.с. Результаты были признаны удовлетворительными, и в 21:35 крейсер вернулся в Брест для докового осмотра, ремонта и выверки измерительных приборов.

К 15 июня закончили монтаж вооружения. Новый этап испытаний проходил 24 июня 1934 года, в течение трех часов корабль ходил на 60% мощности энергетической установки, затем в течение часа провели испытания на полную мощность. 24 июля совершили пробеги на мерной миле на 30 и 29 узлах. 28 июля проводятся две серии испытаний по три галса в каждой серии при скорости 20 узлов. Кроме того, оценивалась скорость реверса агрегатов – она составила от 7,5 до 11 мин. 5 сентября провели испытания вооружения. 8 октября 1934 года, по окончании испытаний, Algérie оставил Брест и взял курс на будущее место своего постоянного базирования — Тулон.

Описание конструкции

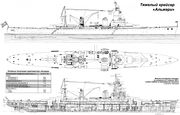

Корпус

В отличие от предшественников, Algérie отличался гладкопалубным корпусом с подъемом верхней палубы в нос и в корму. Впервые в практике строительства крупных кораблей французского флота была использована электросварка. Корпус набирался по продольной системе, однако в районах бронирования поперечные связи были существенно усилены. Основную роль в прочности корпуса играли две броневые (толщиной 80 мм) продольные противоторпедные перегородки длиной 105 м. Имевшие строго прямую форму они соединялись вверху толстой броневой палубой, образуя П-образную балку, надежно упиравшуюся в днищевую конструкцию. Нижние палубы и платформы были непрерывны по высоте на всем своем протяжении, что тоже вносило свой вклад в общую прочность. Второе дно высотой от 2-х до 1,5 м плавно переходило во внутреннюю обшивку, которая доходила до главной палубы.

В средней части корпуса имелось по 14 стрингеров с каждого борта. Семь из них входили в конструкцию двойного дна, а другие семь образовывали основу двойного борта, напоминавшую коффердам. 2-й стрингер выполнялся водонепроницаемым по всей длине. 5-й и 8-й являлись продолжением продольной переборки. 7-й отделял постоянно заполненные жидкостью отделения двойного дна от расположенных выше пустых. С 11-го по 14-й стрингеры несли функцию «упора» для бортового броневого пояса, к тому же 12-й стрингер имел усиленную конструкцию. Структура между 13-м и 14-м стингерами усиливалась L-образным профилем 180×70 мм, верхний из этих стрингеров являлся частью главной палубы.

Шпангоуты играли вспомогательную роль. Часть из них выполнялась разрезными между стрингерами, а часть — сплошными водонепроницаемыми (разделяемые лишь водонепроницаемыми стрингерами). Все шпангоуты доходили только до уровня верхней палубы. Выше нее основную прочность корпусу придавала только обшивка борта толщиной 22 мм в средней части. Которая имела постепенное снижение толщины 22-20-18-16-14-12 мм, и наконец только 10 мм в самом носу и корме.

Поперечные переборки были многочисленными, но для экономии веса выполнялись дифференцированными по толщине: от 8 мм внизу до 5 мм в верхней части. Однако наиболее важные из них выполнялись из 20-мм броневой стали. Так же были выполнены и несущие продольные переборки, самое толстое место которых в нижней части имело 9 мм и сужалось к верху до 5 мм.

Корпус делился на отсеки 16-ю основными сплошными поперечными водонепроницаемыми переборками, доведенными до главной палубы, на 17 водонепроницаемых отсеков. Отсеки обозначались буквами от A в носу до Q в корме. Верхняя палуба покрывалась деревянным настилом из 60-мм планок, а нижние палубы — линолеумом.

Отличительной особенностью крейсера было наличие башнеподобной носовой надстройки. Установленная в корму от боевой рубки, она была высотой 25 м. На крыше находился командно-дальномерный пост артиллерии главного калибра, уровнем ниже — площадки двух дальномеров зенитной артиллерии. На том же уровне, но в нос, был установлен циферблат указателя дистанции. Кормовее располагались реи для радиоантенн, ниже площадка прожектора. Адмиральский мостик и площадка дистанционного управления прожекторами находились палубой ниже. Сигнальный мостик также смонтировали в носовой части надстройки. Для облегчения конструкции площадки изготавливались с широким применением алюминия. Кормовая надстройка располагалась от 76 по 80 шпангоуты и имела высоту 15,6 м и служила одновременно опорой для шлюпочного и авиационного кранов, так же для прожекторной площадки.

Единственная дымовая труба была еще одним характерным отличительным признаком Algérie. Подобная компоновка существенно упрощала размещение авиационного вооружения и мелкокалиберной зенитной артиллерии. Ее длина составляла 4,76 м, ширина 3,6 м, площадь продольного сечения 14,35 м².

Бронирование и противоторпедная защита

Основой защиты корабля была броневая цитадель. Ее боковые стенки были образованы 110-мм вертикальным броневым поясом. Пояс набирался из плит гомогенной никелевой стали высокой прочности (80 кг/мм²) шириной около 4 м. Простиравшийся от 60 до 144 шпангоутов, он прикрывал машинно-котельные отделения, посты управления, помещения носовых динамо-машин и погреба боезапаса. Высота пояса в районе машинно-котельной установки достигала 4,45 м, на протяжении носовых погребов боезапаса, помещения носовых динамо-машин и постов управления — 3,75 м. В корме, в районе задних погребов (между шпангоутами 39 и 60) его высота уменьшалась до 2,45 м. Плиты броневого пояса, каждая весом до 25 т, крепились по периметру угольниками к трем стрингерам, а так же к шпангоутам и поперечным переборкам.

С носа и кормы цитадель замыкалась броневыми траверзами толщиной 70 мм, установленными на 39-м и 144-м шпангоутах,еще одна такая же переборка устанавливалась на 60-м шпангоуте. В дополнение к ним машинно-котельные отделения с кормы и с носа были защищены 20-мм поперечными броневыми переборками. В дополнение к броневому поясу были установлены противоосколочные продольные переборки, конструктивно они являлись верхней частью протяженных противоторпедных переборок, доходивших до уровня главной палубы и располагались на расстоянии 5,65 м от диаметральной плоскости. По всей длине машинно-котельных отделений эти переборки имели толщину 40 мм, на остальном протяжении броневого пояса — 20 мм.

Сверху цитадель перекрывалась броневой палубой и простиралась на протяжении от 33-го до 144-го шпангоутов. От 39 до 130 шпангоута она имела толщину 80 мм в средней части — между продольными переборками и 30 мм у бортов. От 130-го до 144-го шпангоута броневая палуба имела толщину 80 мм и простиралась по всей ширине. Все лазы и люки с броневой палубы были снабжены броневыми крышками. Вырезы для дымоходов, вентиляционных каналов и сходов в машинные и котельные отделения, посты управления, помещения динамо-машин и доступы в погреба боезапаса и туннели гребных валов были защищены постоянными или откидывающимися колосниковыми решетками из стальных брусьев толщиной 120 мм. Палуба поддерживалась: продольными бортовыми переборками толщиной 40 мм; карлингсом выстой 500 мм, расположенным в диаметральной плоскости и подкрепленным пиллерсами диаметром 250 мм; двумя боковыми карлингсами, высотой 350 мм, на расстоянии 2,26 м от диаметральной плоскости; уширенными бимсами, высотой 350 мм. В дополнение к броневой палубе горизонтальная защита обеспечивалась 22-мм броневая верхняя палуба, что в совокупности должно было обеспечивать защиту от авиабомб весом от 120 до 410 кг, сброшенных с высоты 3000 м.

Лобовая броня башен главного калибра представляла собой 100-мм плиты, боковая — 70 мм, крыша — 70 мм. Задняя стенка играла роль противовеса и была дифференцированной толщины от 50 до 85 мм. Пол башен имел защиту 50 мм, барбеты достигали толщины 70 мм, а горизонтальные противоосколочные палубные перекрытия — 30 мм. Толщины бронирования боевой рубки составляли: стенки 100 мм, крыша 70 мм, коммуникационная труба 50 мм. Защита рулевого устройства обеспечивалась карапасной палубой с суммарной толщиной 40 мм.

Кроме того на крейсере предусматривалась дополнительная противоосколочная защита отдельных объектов. Дымоходы по всей высоте верхней до главной броневой палубы были защищены броней толщиной 26 мм. Тамбуры сходов в машинно-котельные отделения, посты управления и помещения динамо-машин, были защищены броней толщиной 20 мм.

Кроме серьезного бронирования крейсер обладал системой защиты от подводных взрывов, общая ширина которой превышала 5 м. Защита рассчитывалась для случаев контактного взрыва одной торпеды с боевой частью в 300 кг или, соответственно, при взрыве авиабомбы с зарядом в 500 кг, на расстоянии от 6 до 10 м от борта корабля. Она включала наружную обшивку корпуса толщиной 16 мм, коффердам шириной около 1 м, слой нефти толщиной около 1 м, слой угля толщиной около 2,2 м; продольную броневую переборку толщиной 40 мм (в оконечностях, для компенсации уменьшения ширины защиты, толщина продольной броневой переборки была увеличена до 50 и 60 мм). Угольная прослойка выходила за траверзы не менее чем на 2 м, в пределах от 58 до 60 шпангоута и от 120 до 122 шпангоутов. Самым слабым участком, с точки зрения затопления, была поперечная переборка между двумя турбинными отделениями. Поэтому в ее районе на 76-го шпангоуте на протяжении 6 м устанавливалась еще одна продольная продольная переборка, внутри главной броневой переборки, на расстоянии 1,3 м от нее. Для того, чтобы попадание торпеды не вывело из строя энергетическую установку, наряду с основной защитой, специальные мероприятия были внедрены для защиты паропроводов, трубопроводов, вентиляторов и т.п.

Энергетическая установка и ходовые качества

На корабле была установлена четырехвальная паротурбинная установка. Каждый из четырех турбоагрегатов состоял из трех турбин высокого, среднего и низкого давления, зубчатого редуктора, упорного подшипника и вспомогательных механизмов. Турбины высокого и среднего давления были системы Rateau-Ateliers et Chantiers de Bretagne, изготавливались фирмой Indret. Турбины низкого давления реактивного типа со ступенью заднего хода изготавливались предприятием Compagnie electro-mecanique du Bourget по системе Браун-Бовери Парсонс. Каждый агрегат мог работать совершенно автономно и имели собственные системы смазки и конденсаторы. Они устанавливались в двух машинных отделениях. В переднем отделении стояли главные турбозубчатые агрегаты, вращавшие бортовые гребные валы. В заднем — работавшие на центральные гребные валы. На четыре турбоагрегата приходились четыре главных и два вспомогательных конденсатора, четыре главных циркуляционных турбонасоса, шесть главных и два вспомогательных масляных насоса, два трюмных насоса, два главных очистных насоса, четыре деаэратора, восемь охладителей масла, четыре центробежных масляных фильтра, две группы бойлеров, восемь воздушных вентиляторов.

Турбины получали пар от пяти котлов с вертикальным расположением трубок модели Эндре, установленных в трех котельных отделениях, находившихся перед машинными. В котельном отделении №1 и №2 размещалось по два пятитопочных котла с площадью нагрева по 885 м². В кормовом котельном отделении (№3) по правому борту располагался один большой восьмитопочный котел с площадью нагрева 1515 м², а по левому борту вспомогательный котел с площадью нагрева 300 м², предназначенный для обслуживания корабельных нужд на стоянках и мог также использоваться на полном ходу. Главные котлы были снабжены форсунками системы Пеноэ, а вспомогательный котел – тремя форсунками системы Рато. Каждое котельное отделение вентиляторами-нагнетателями (в носовых четырьмя, а в кормовом — пятью), вспомогательным топливным насосом, двумя основными топливными насосами, двумя подогревателями мазута, одним топливным фильтром, одним сепаратором топлива, двумя счетчиками топлива, трюмным насосом, осушительным насосом производительностью 300 т/час и эжектором производительностью 100 т/час. В кормовом котельном отделении количество топливных фильтров, насосов и подогревателей было увеличено. В носовом котельном отделении стоял дополнительный насос для перекачки топлива.

На полном ходу в нормальном режиме турбины переднего отделения питались перегретым до 325°С паром с нормальным давлением 25 атм. через паропровод левого борта из переднего котельного отделения и вспомогательного котла. А задние турбины — посредством паропровода противоположного борта из среднего котельного отделения и большого котла отделения №3. При выходе из турбины низкого давления пар попадал в конденсатор, охлаждавшийся морской водой с помощью циркуляционного турбонасоса производительностью 5000 м³/час. Каждый агрегат передавал вращение на гребной вал диаметром около 42 см. через одноступенчатый понижающий редуктор с шевронными шестернями. Валы в свою очередь приводили в движение четыре трехлопастных гребных винта правого вращения, диаметром 3,6 м с дисковым отношением 0,75.

Энергетическая установка развивала нормальную мощность 84000 л.с., максимальную 96000 л.с., на заднем ходу 27200 л.с., мощность при скорости 15 узлов — 7800 л.с. Максимальный запас топлива (мазута) в боевых условиях составлял 2426 м³. В мирных условиях этот запас можно было увеличить до 3675 м³, заполняя нефтью бортовые продольные цистерны и порожние скуловые отсеки. Расчетные значения дальности плавания на скорости 15 узлов составляли 8700 миль при запасе топлива 2426 м³ и 12800 миль при запасе топлива 3675 м³.

Вспомогательное оборудование

Электроэнергетическая установка корабля состояла из четырех паротурбогенераторов номинальной мощностью по 300 кВт и напряжением тока 230 в. Они могли работать в перегрузку в течение часа, развивая при этом мощность 400 кВт. Паротурбогенераторы были установлены по два: передняя группа находилась в специальном отсеке-электростанции, задняя — в помещении перед передним турбинным отделением. Каждая группа была автономной и изолированной со своей системой проводки. Паротурбогенераторы могли работать только на ходу, поэтому на первой палубе между шпангоутами 130 и 136 была оборудована электростанция из двух дизель-генераторов, которая использовалась на стоянке и в случае выхода из строя главных источников электроэнергии. Дизель-генераторы номинальной мощностью по 100 кВт, течение часа, в перегрузку, они могли развивать 120 кВт. Они могли работать в паре, но только между собой, но не с паротурбогенераторами.

Крейсер был оснащен рулем полубалансирного типа площадью 24,76 м² основным электрическим приводом. Его приводило в движение рулевое устройство с гидроэлектрической системой управления.

Для привода якорных устройств, швартовных операций, выполнения различных маневров и погрузки провизии служили носовой и кормовой электрические шпили. Для охлаждения погребов боезапаса и провизионных камер на корабле имелось четыре углекислотные холодильные установки с электроприводом, вентиляторы и аэрорефрежираторные установки.

Крейсер был оснащен тремя боевыми прожекторами диаметром 1,2 м, установленными на специальной площадке между дымовой трубой и грот-мачтой. Два прожектора диаметром 1,2 м стояли на бортовых спонсонах, третий прожектор был установлен выше. Еще один прожектор диаметром 0,75 м находился на специальной площадке носовой надстройки. Боевые прожекторы и вспомогательный прожектор были оборудованы системой дистанционного управления и соединены с системой управления огнем. Возвышенный прожектор и вспомогательный прожектор на надстройке могли дистанционно управляться из ходовой рубки. Электроэнергию прожекторы получали чрез три преобразователя: два располагались в кормовой электростанции, а один (запасной) в отсеке дизель-генераторов.

На Algérie имелись следующие вспомогательные плавсредства: адмиральский катер, моторная шлюпка длиной 11,5 м, два рабочих катера по 10,5 м, два 9-метровых катера для офицеров, шлюпка длиной 11,5 м и размещавшаяся в ней шлюпка длиной 10 м, два вельбота длиной по 8,5 м, два 7-метровых катера, два 5-метровых яла и два спасательных плота по 3,5 м. Все шлюпки и катера (кроме вельботов) располагались на спардеке. Спуско-подъемные операции выполнялись специальным краном. Вельботы и 7-метровые катера располагались в районе дымовой трубы. Вельботы вывешивались на шлюпбалках, а катера размещались на палубе по правому борту

Экипаж и обитаемость

Экипаж Algérie, как флагманского корабля по штату состоял из 746 человек. Из них 34 — офицеры: командир корабля, 10 старших офицеров — капитаны 2-го ранга и старшие лейтенанты, 17 младших офицеров — лейтенанты и младшие лейтенанты и 6 мичманов. 126 унтерофицеров, 6 вольнонаемных гражданских служащих, остальные — рядовой состав.

Адмиральские помещения находились в задней надстройке на главной палубе. Здесь же располагались каюты командира и ряда старших офицеров и кают-компания старших офицеров. Первая нижняя палуба от 5 до 48 шпангоутов предназначалась для кают личного состава и имела непрерывный ряд иллюминаторов. Здесь расположили каюты гражданских служащих, помещения лейтенантов флота, жилые помещения старшин, каюты главных старшин и их кают-компанию. Ряд старшинских кают расположили в главном междупалубном пространстве для наблюдения за жилыми помещениями команды. На главной палубе, на протяжении от носа до кормы, разместили помещения младших машинных и палубных старшин, помещения лазарета, кубрики команды. Кубрики были рассчитаны на 30-82 человека каждый. Районы главной палубы, расположенные вдоль иллюминаторов, полностью предназначались для размещения личного состава. В средней части, в корму расположили корабельную канцелярию, снабдив эти помещения световыми люками. В средней части в нос расположили умывальники команды, в носовой надстройке над верхней палубой – гальюны команды, прачечную и камбузы.

Вооружение

Главный калибр

Артиллерию главного калибра крейсера составляли восемь 203-мм орудий Model 1931 в четырех спаренных башенных установках. Башни были расположены линейно-возвышенно группами по две – в носовой и кормовой части.

Сами орудия с длинной ствола 50 калибров представляли собой модификацию орудий образца 1924 года и отличались незначительно, в основном конструкцией ствола. Ствол длинной 1050 см (без каморы 1015 см) имел 60 нарезов с углом наклона 7°. Затвор типа Велина, винтовой с прерывающийся резьбой, откидывался вверх, объем зарядной части 91,682 дм³.

Все башни главного калибра получили названия в честь городов Алжира и его историей: нижняя носовая — Alger (рус. Алжир), возвышенная — Oran (рус. Оран), возвышенная кормовая — Constantine (рус. Константина), нижняя кормовая — Kara Mustapha (рус. Кара-Мустафа). Металлические таблички с именами были прикреплены к броне башен. Лобовая плита башни выполнялась наклонной под углом 41° от вертикали, боковые и задняя стенки — строго вертикальные. Крыша имела незначительный уклон в передней части и скосы к бортам. Пол башни был из броневой стали толщиной 40 мм, усиленный 30-мм откосом. Барбет состоял из трех цилиндров: верхнего — от верхней до 1-й палубы толщиной 100 мм и диаметром около 6,3 м, среднего — от 1-й до главной палубы с минимальной толщиной 40 мм и диаметром примерно 4,2 м и нижнего двухслойного — от главной палубы до зарядного погреба диаметрами 2,4 и 1,4 м и доходил до второго дна. На крыше возвышенных башен во вращающемся броневом кожухе был установлен 5-метровый дальномер. Вращающаяся часть башни опиралась на кольцевой погон со стальными шарами.

Башни могли поворачиваться на 150° на борт. Механизмы подъема орудий и вращения башен имели электрический привод и обеспечивали скорость подъема/опускания ствола 10 град/сек, максимальные углы снижения/подъема -5 град/+45 град, скорость вращения башни в горизонтальной плоскости составляла 6 град/сек. Орудия устанавливались в броневых цилиндрических масках. Максимальная дальность стрельбы при угле возвышения 45° составляла 31400 м при начальной скорости снаряда 850 м/сек, скорострельность 3-4 выстрела/мин.

Первоначально на вооружении крейсера было два типа снарядов главного калибра: тяжелые и облегченные. Тяжелые бронебойные снаряды Opf Mle 1927 имели вес 123,1 кг при массе разрывного заряда 8,07 кг. Тяжелые фугасные снаряды OEA Mle 1927 — 123,82 кг при массе разрывного заряда 8,3 кг. Бронебойный облегченный снаряд весил 119,07 кг, фугасный 119,72 кг. В качестве разрывного заряда использовался мелинит — взрывчатое вещество на основе пикриновой кислоты. При весе метательного заряда 53 кг давление в стволе достигало 3200 атм.

Снарядные и зарядные погреба находились на корабле на одном уровне. Со стеллажей для хранения снаряды перемещались крановой тележкой, двигавшейся по потолочным рельсам погреба. Затем их опускали в тележку на кольцевых рельсах у основания подачи, таким образом чтобы снаряды можно было перемещать с нее на находящийся в нижней позиции ковш подъемника. В каждый ковш вмещался полный комплект для выстрела: снаряд и два полузаряда, где они располагались горизонтально. Заполненные ковши поднимались в подбашенное отделение, в котором осуществлялась перегрузка на ковши верхней подачи, ведущей прямо к орудиям. Здесь же в подбашенном отделении находились электромоторы и лебедки подъемников, стеллажи для шести снарядов и зарядов. Снаряды на стеллажах использовались для экстренного начала стрельбы, после чего огонь велся при непосредственной подаче из погребов.

Вспомогательная/зенитная артиллерия

Основу вспомогательной артиллерии корабля составляли двенадцать 100-мм универсальных орудий Model 1930 в шести спаренных установках, по три с каждого борта. Длина ствола-моноблока с углом нарезов 8° составляла 45 калибров, он оснащался полуавтоматическим затвором и комплектовался пружинным досылателем. Орудия размещались на спаренных лафетах в общей люльке и прикрывались башенноподобными броневыми щитами толщиной 30 мм. Установки обеспечивали разные горизонтальные углы обстрела: правая носовая — 175°, левая носовая — 160°, правая средняя — 145°, левая средняя — 120°, обе кормовых по 159°. Лафеты установок обеспечивали углы снижения/возвышения орудий -10/+80°. Заряжание орудий производилось при любых углах возвышения. По спецификации, скорострельность должна была составлять 10 выстрелов в минуту, но, по сведениям ряда источников, на практике она достигала 6-7 выстрелов в минуту.

В боезапас 100-мм орудий входили полубронебойные снаряды OPf Mle 1928 весом 24,2 кг с донным взрывателем, фугасные снаряды OEA Mle 1928 весом 22,7 кг с дистанционным взрывателем и осветительные снаряды OEcl Mle 1928 с уменьшенным метательным зарядом. Начальная скорость полубронебойного снаряда составляла 785 м/сек, дальность стрельбы при угле возвышения 45° — 15600-15800 м, потолок около 10000 м при максимальном угле возвышения 80°. Подача боеприпасов к орудиям осуществлялась девятью спаренными ковшевыми подъемниками, расположенными на 127, 124, 120, 115, 79, 59 и 48 шпангоутах.

К моменту ввода в строй Algérie новые 37-мм зенитные установки не были готовы, поэтому первоначально на него установили четыре 37-мм одноствольных зенитных полуавтомата старого образца — CAS Model 1925. Более того, эти орудия были произведены тремя разными фирмами и устанавливались на станках двух моделей. Эти установки располагались попарно на открытых площадках в носу и в коме непосредственно перед стволами 203-мм орудий. Полуавтоматы с длиной ствола 50 калибров имели скорострельность около 20 выстрелов/мин. Углы вертикальной наводки находились в пределах от -15° до +80°. В боезапас входили полубронебойные унитарные патроны OEA Mle 1925 общим весом с гильзой 2,8 кг с питанием из магазина на 6 патронов. При начальной скорости снаряда 840 м/сек и угле возвышения 45° максимальная дальность стрельбы составляла 7850 м, а максимальный потолок на практике не превышал 5000 м.

Легкую зенитную артиллерию дополняли шестнадцать крупнокалиберных 13,2-мм пулеметов Hotchkiss в четырех счетверенных установках CAQ Model 1929. Две из них находились на переднем мостике, а еще две по бокам от грот-мачты. При длине ствола 76 калибров, эти пулеметы стреляли 52-г пулями с начальной скоростью 800 м/сек. Практическая скорострельность при питании обоймами в 30 патронов составляла до 450 выстрелов/мин. Установки обеспечивали углы возвышения/снижения + 90/-15°. Практическая дальность стрельбы — 2500 м, потолок — 1000 м.

Минно-торпедное вооружение

Крейсер был вооружен двумя 550-мм трехтрубными палубными торпедными аппаратами модели 1923-T с дистанционным управлением. Аппараты были установлены на 1-й палубе не симметрично: на 87 шпангоуте по правому борту и на 88 шпангоуте по левому. Оси вращения аппаратов находились на расстоянии в 1,30 м от борта. Углы обстрела около 50° от траверза.

В боезапас входили девять торпед модели 55 cm 23DT, Toulon. Шесть из них находились непосредственно в аппаратах, а еще три в хранилище около поста наведения, являвшимся заодно и торпедной мастерской. В военное время торпеды хранились вместе с зарядными отделениями, в мирное время зарядные отделения хранились в специальном помещении на 1-й палубе в районе 98 шпангоута. Помещение было оборудовано специальным устройством, чтобы сбросить пеналы с зарядными отделениями в море в случае пожара.

Погрузка торпед осуществлялась с помощью крана для обслуживания корабельных гидросамолетов, передвижной лебедки и специальных палубных тележек. При этом торпеды поступали сначала в хранилище-мастерскую для установки учебных или боевых отделений. Затем торпеду помещали в специальное зарядное устройство, состоявшее из тележки и трубы. Оно перемещалось по палубе по рельсам. Расположив тележку в 40 см спереди от оси вращения торпедного аппарата, и перемещая ее с помощью горденя, закрепленного в хвостовой части торпеды, затаскивали последнюю в трубу. При скорости 29 узлов дальность хода торпеды составляла 20000 м, при скорости 35 узлов – 14500 м.

Системы управления стрельбой

В систему управления стрельбой артиллерии главного калибра входили командно-дальномерный пост на носовой надстройке, в котором находились дальномер с 5-ти метровой базой и стереоскопический дальномер с 3-х метровой базой. Кроме того в определении расстояния до цели участвовали три 5-метровых дальномера установленных в башнях главного калибра (в башне №2 и №4 дальномеры типа С5, в башне №3 дальномер типа S5). Дальномеры могли поворачиваться относительно башен на 13°. На крыше боевой рубки находился еще один 3-метровый дальномер, однако его обычно использовали для навигации. Данные с дальномеров поступали в центральный пост управления под боевой рубкой. Поле чего информация о углах наведени передавалась расчетам артустановок главного калибра.

Система управления стрельбой 100-мм зенитных артустановок включала два дальномера с 3-метровой базой типа S3, располагавшихся на бортовых площадках на вершине носовой надстройки, два поста управления, находившиеся под боевой рубкой, центральный пост управления и систем передачи данных к расчетам артустановок. Кроме того, в рубке располагался пост дистанционного наведения 100-мм орудий, дублированный циферблатами выдачи данных для стрельбы.

Система управления огнем малокалиберной зенитной артиллерией (37-мм артустановки 13,2-мм пулеметы) состояла только из четырех дальномеров с базой в 1 м. Эти дальномеры располагались: один на юте, по-одному по бортам в районах кормовых 100-мм артустановок и на носовой надстройке у носовой 37-мм артустановки.

Посты управления торпедной стрельбой располагались на 83 шпангоуте.

Противоминное вооружение

Для защиты от якорных мин крейсер был снабжен параванами-охранителями. Устройство параванного охранителя включало параваны, тралящие тросы и корабельное оборудование для постановки, уборки и хранения параванов. Один параванный охранитель состоял из двух параванов и двух тралящих тросов, устанавливавшихся по одному с каждого борта. Они ставились с помощью кран-балок. Параван-тросы крепились к подкильным цепям, проходившим через кипы в наделке на киле около форштевня.

Авиационное вооружение

На вооружении крейсера было два катапультных гидросамолета-разведчика-корректировщика Gourdou Leseurre GL-812HY. Вооружение которых было: три пулемета калибром 7,7 мм и две 75-кг бомбы. Один из самолетов располагался на площадке по правому борту. Второй, готовый к запуску на катапульте с левого борта. Катапульта системы Пеноэ полиспастно-пневматическая рабочим давлением 100 атм с передаточным числом 1:6. Она приводилась в движение сжатым воздухом и могла придать 3-тонному самолету взлетную скорость 98 км/ч. Общая длина катапульты равнялась 22,262 м, длина стартового пути составляла 15,5 м. Взлетная тележка длиной 2,5 м и шириной 1,4 м удерживалась на рельсах четырьмя парами направляющих колес. Вращалась катапульта 4-сильным электромотором.

Для подъема самолета на волнении и постановки на катапульту использовался кран с выносом около 20 м и скороподъемностью 0,25 м/сек. Запас авиационного бензина на корабле составлял 2,84 т.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Система радиосвязи корабля сосредотачивалась главным образом в основном помещении средств связи, расположенном под боевой рубкой вблизи адмиральской рубки. Кроме него на корабле находилось еще два вспомогательных помещения средств связи (одно между 76 и 83 шпангоутами и второе между 82 и 86 шпангоутами). Основное помещение средств связи разделялось продольной переборкой на помещения приема и передачи. В помещении радиопередачи находились радиопередатчики ОС500 (оперативной связи большой дальности); Е 20 (тактической радиосвязи); передатчик оперативной связи средней дальности мощностью 2 кВт; Е 20 (артиллерийский канал передачи данных); V 28 (повседневной связи); SFR 120 W (закрытой радиосвязи). Здесь же находились 2 приемника Е 20 U (оперативной радиосвязи большой дальности); 2 приемника Е 20 U (оперативной радиосвязи большой дальности); 3 приемника D 29 (оперативной радиосвязи средний дальности); 2 приемника 100/1 500 (повседневной связи); 2 приемника Е20U (артиллерийского канала обмена данными). В помещении радиоприема находились 3 приемника Е20U (один оперативной радиосвязи и два- тактической); приемник D 29 (оперативной радиосвязи средний дальности); приемник 100/1500 (повседневной связи), радиопередатчик SFR 120 W (закрытой радиосвязи).

В дополнительном помещении радиоприема, располагавшемся на 1-й палубе между 76 и 83 шпангоутами, находились 1 радиопередатчик ОС500,2 радиопередатчика Е20, передатчик оперативной связи средней дальности мощностью 2 кВт; радиопередатчик V28. В этом же помещении находились приемники D29 и Е20U. У каждого приемника имелся пульт дистанционного управления соответствующим радиопередатчиком. Имелись коммутационные доски передачи и приема, позволяющие осуществлять дистанционное управление передатчиками и приемниками из командно-дальномерного поста, центрального поста управления артиллерией, ходовой рубки.

Система антенн включала: однопроводную антенну, протянутую между стеньгами обеих мачт для обеспечения приема для аппаратуры ОС500 и V28, а также для аппаратуры D 29 и приемника Е 20 U (оперативной связи дальнего действия), находившихся в помещении радиоприема, антенны в виде двух вертикальных полотнищ из трех линейных антенн каждое, закрепленные на реях фок- и грот-мачт для обеспечения приема оперативной радиосвязи большой и средней дальности, две жесткие антенны для двух передатчиков Е20U, три однопроводные антенны, протянутые между центральным постом управления огнем и штурманским мостиком для обеспечения приемника 100/1500, двух Е 20 U тактической связи, двух приемников D 29 оперативной связи средней дальности аппаратуры Е20U оперативной радиосвязи, одна из однопроводных антенн, обслуживающая артиллерийские каналы связи (аппаратура Е 20), была размещена в надстройке, одна призматическая антенна была протянута между центральным постом управлением огнем и штурманским мостиком. Пост обслуживания радиопеленгования находился на главной палубе между 14 и 16 шпангоутами. Его антенна находилась на юте.

Другие средства связи включали флажную сигнализацию, сигнальные огни, аппаратуру световой сигнализации азбукой Морзе и аппаратуру звукоподводной связи системы US, работающую в ультразвуковом диапазоне частот. Для внутренней связи использовались телефонная связь, голосовая связь, пневмопочта. Спаренная с телефонной связью световая сигнализация позволяла передавать информацию сигналами азбуки Морзе.

Модернизации и переоборудования

В 1935 году установлена система вентиляции и курсопрокладчик, модернизированы радиостанции.

С августа 1936 по март 1937 года модернизированы системы вентиляции кормовых турбоагрегатов. Установлен козырек на дымовой трубе. Внедрена система дистанционного управления горизонтальной наводкой башен главного калибра и задним прожектором. 5-метровый дальномер на центральном посту управления стрельбой заменен на 8-метровый стереоскопический. Модернизируется катапульта, с тем чтобы запускать гидросамолеты весом до 3500 кг, со скоростью 102 км/час. Возвышение стартовой дорожки над палубой после модернизации составляло 3,38 м.

С ноября 1937 по апрель 1938 года оборудовали в ходовой рубке помещения для аппаратуры систем дистанционного управления. Усовершенствовали систему хранения и подачи боеприпасов. Переднюю пару 37-мм зенитных установок перенесли на ют. Две счетверенные 13,2-мм установки зенитных пулеметов перенесли от грот-мачты на крышу рубки и задний мостик. Установили фильтровентиляционные установки в основных постах управления.

С ноября 1938 по январь 1939 года модернизирован кран для подъема и спуска катеров и шлюпок и кран для обслуживания корабельных гидросамолетов. На вооружение приняты гидросамолеты-разведчики Loire 130, для чего проведено необходимое дооборудование. На башне № 3 (кормовая, линейно-возвышенная) установили дальномер с 8- метровой базой, модернизировали радиостанцию, завершили установку системы дистанционного управления 100-мм зенитных артустановок.

С декабря 1939 по февраль 1940 года на дымовой трубе установили новый колпак. Вместо одноствольных артустановок установили четыре спаренных 37-мм зенитных установки CAIL Model 1933. Смонтировали кольцевое ограждение вокруг 13,2-мм зенитной установки на крыше рубки.

С мая по июль 1941 года дополнительно установили четыре одноствольных 13,2-мм пулемета Browning M1921 с броневой защитой. Один — на специальной площадке на надстройке под прожектором, один — на заднем мостике и два — по бортам на спардеке.

С мая по август 1942 года место треногой грот-мачты, соорудили кормовую надстройку и установили легкую грот-мачту. 37-мм зенитные установки перенесли на платформы носовой и кормовой надстроек, на ярус выше перенесли 13,2-мм установки CAIL Model 1933 (одну на носовую и две на кормовую). На верхний ярус кормовой надстройки перенесли два 13,2-мм пулемета Browning M1921, еще два — на ют. На корабль установили радиолокационную станцию DEM с длиной волны 2 м и мощностью излучателя 60 ватт. Антенны станции вращались со скоростью 10 об/мин. Приемники расположили на реях, излучатель на носовой башнеподобной надстройке.

История службы

Начало карьеры

После окончания испытаний, по пути в Тулон Algérie 11 октября 1934 года сделал заход в Касабланку и 17 октября бросил якорь на рейде Салинс д’Ире. На следующий день корабль пришел в Тулон.

С 19 октября Algérie был зачислен в состав 3-й легкой дивизии крейсеров. Через 10 дней первого командира корабля — капитана первого ранга Колена сменил капитан первого ранга Буксен. В этот же день была сформирована 1-ю эскадра и на корабле поднял свой флаг ее командующий — вице-адмирал Муже. Algérie стал одновременно флагманом 1-й эскадры и 1-й легкой дивизии. 1 ноября 1-ю дивизию крейсеров реорганизовали и в нее кроме Algérie входили Foch, Duquesne и Tourville. 15 ноября крейсер возглавил двухдневный поход 1-й дивизии вдоль берегов Прованса и Корсики. Крейсера охранялись эсминцами Gerfaut, Vautour, Maillé Brézé и Kersaint. Затем, до начала декабря, корабли эскадры в основном занимались одиночной боевой подготовкой. С 4 декабря в течение 10 дней Algérie совместно с крейсерами Foch, Duquesne и Colbert, гидроавиатранспорта Commandant Teste и и эсминцев совершал совместное плавание у берегов Прованса.

В середине января 1935 года главные силы эскадры (крейсера, гидроавиатранспорт, лидеры, 1-я флотилия миноносцев и 3-я эскадра подводных лодок) совершили 10-дневный выход в море. 4 февраля крейсер в сопровождении лидераMaillé Brézé, идет на Мальту, где вице-адмнрал Муже встречается с командующим британским Средиземноморским флотом — вице-адмиралом Фншером, державшим свой флаг на линкоре HMS Queen Elizabeth. 10 февраля корабли возвращаютя в Тулон.

С 27 февраля по 15 марта 1935 года эскадра проводит большие учения, в ходе которых отрабатываются охрана кораблей авиацией и 1-й флотилией миноносцев, отражение авиацией атак на крейсера подводных лодок, а затем атаки кораблей эскадрильями. 8 марта — ночная атака флотилии миноносцев на крейсера, 9-го марта крейсера стреляют по береговым целям у Аяччо (Корсика). 12 марта крейсера атакуют лидер Jaguar и миноносцы 1-го и 5-го дивизионов. 13 марта эскадра подвергается ночной атаке самолетов эскадрилий, а на следующий день самолеты предпринимают дневную атаку. 15 марта эскадра приходит на рейд Салин д’Ире где подвергается атакам самолетов. Учения заканчиваются генеральным сражением эскадры с участием 3-й эскадры подводных лодок и авиационных эскадрилий. По итогам учений были особо отмечены эффективные действия корабельного самолета с бортовым номером 7S3-1 с крейсера Algérie. С 25 марта по 9 апреля эскадра совершает очередной выход в море.

Первый заграничный поход

Интересные факты

Название тяжелого крейсера Альжери иногда произносят неправильно, путая его с Алжиром (столицей государства Алжир). Но крейсер был назван именно в честь колонии, поскольку название ее столицы во французском языке имеет мужской род и пишется как Alger («Альже»), тогда как страна (точнее, территория заморского департамента) называлась Algerie («Альжери»).

Источники информации

1. Патянин С.В. Дашьян А.В. Балакин К.С. и др. Арсенал коллекция. Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.

2. Кофман В.Л. Тяжёлый крейсер "Альжери" (МК 4/2007)

3. Патянин С. - Французские крейсера Второй Мировой. Военно-морское предательство - 2012

4. https://atf40.forumculture.net/t4111-le-croiseur-lourd-algerie

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_(croiseur)

Галерея изображений

Эту статью требуется викифицировать!Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. |

- Наполнить статью внутренними ссылками

- Иллюстрировать

- Исправить грамматические и орфографические ошибки

Ошибка цитирования Для существующего тега <ref> не найдено соответствующего тега <references/>