SandBox02

Общие сведения

Линейные корабли типа South Dakota относятся к так называемым «договорным линкорам» (treaty battleships), появление которых связано с Вашингтонским соглашением 1922 года, которое прервало естественный ход развития военно-морских вооружений. Фатальные последствия этот документ имел для класса линейных кораблей. Его принятие поставило точку для целых эскадр бронированных гигантов, отправленных на переплавку. Полтора десятилетия (до 31 декабря 1936 года, с учетом продления в 1930 году в Лондоне) действовали жесткие ограничения калибра главной артиллерии и водоизмещения - не более 16 дюймов (406 мм) и 35000 тонн. Срок службы линкоров до списания и замены новыми кораблями должен был составлять минимум 20 лет, что и приводило к длительному перерыву в их строительстве (т. н. «линкорные каникулы»).

История создания

Основная статья: История создания линейных кораблей типа South Dakota

В марте 1937 года Генеральный совет флота[1] постановил, что два корабля программы 1939 года будут строиться по типу North Carolina. Это решение вызвало серьезные возражения со стороны ряда членов совета и представителей Бюро кораблестроения и ремонта[2] - ведь проект кораблей типа North Carolina после установки 406-мм орудий оказался несбалансированным по защите. Усилить бронирование при сохранении вооружения можно было только при снижении скорости хода до 25 узлов, что было признано неоправданным, и в техническом задании 27-узловая скорость указывалась как минимально возможная.

При создании проекта основной упор делался на уменьшение длины корабля, что позволяло сократить длину броневой цитадели и тем самым вес бронирования. На ранней стадии проектирования планировались четырехорудийные башни, однако из опасения возможной потери половины главной артиллерии от одного-единственного попадания это предложение быстро отклонили. Но при трехбашенном варианте оставалось очень мало места для надстройки, возникали проблемы с расположением на ней универсальной артиллерии, а также с углами обстрела башен главного калибра.

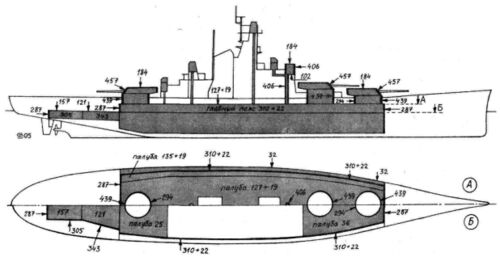

Для сокращения длины цитадели в проекте применили оригинальное двухъярусное расположение энергетической установки с котельными отделениями над машинными и броневой пояс двойного наклона. При этом мощность повысили на 15 000 л.с. для достижения такой же скорости, как у более длинных кораблей типа North Carolina - 27 узлов.

Рассмотрение проекта на Генеральном совете прошло 7-8 мая 1937 года. В целом он получил положительную оценку, однако от некоторых новшеств пришлось отказаться, прежде всего, от броневого пояса двойного наклона. Пришлось применить внутреннее расположение главного пояса с наклоном наружу. Из весовых соображений заметно увеличить толщину пояса по сравнению с линкорами типа North Carolina не представлялось возможным, поэтому для повышения снарядостойкости наклон поясных плит довели до 19°.

Не прошло и двухъярусное размещение энергоустановки, хотя такой вариант позволял существенно сократить длину машинного отделения, броневой цитадели и всего корабля. Однако при этом система защиты становилась неоправданно сложной. Пришлось вернуться к одноярусной компоновке энергетической установки, но при этом сделать котельные и машинные отделения максимально широкими, что в итоге позволило уменьшить длину занимаемых ими отсеков почти в два раза (с 85 до 49 м) по сравнению с кораблями типа North Carolina. В целом проект закончили к ноябрю 1938 года, и 4 января следующего года он был утвержден секретарем флота.

Постройка и испытания

Основная статья: Постройка и испытания линейных кораблей типа South Dakota

4 апреля 1938 года, Конгресс санкционировал постройку двух новых линкоров - USS South Dakota и USS Indiana. Тем временем международная обстановка продолжала обостряться. В связи с развернутой в Японии программой военного судостроения вступило в действие положение Лондонского соглашения США, Англии и Франции о «скользящей шкале», предполагавшее увеличение водоизмещения новых линкоров на 10 000 т. Об этом 31 марта 1938 года все три страны взаимно уведомили друг друга. Соединенные Штаты начали развивать проект 45 000 т линейного корабля, ставшего в итоге типом Iowa. Однако, в связи с дефицитом времени, Конгресс в июне 1938 года предложил построить еще два корабля 35 000-тонного класса в дополнение к паре, уже одобренной 4 апреля. Ими стали USS Massachusetts и USS Alabama.

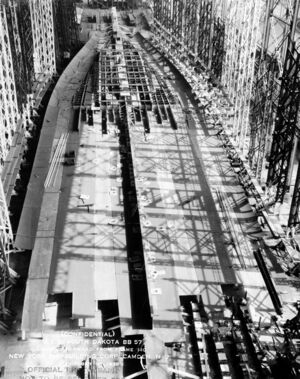

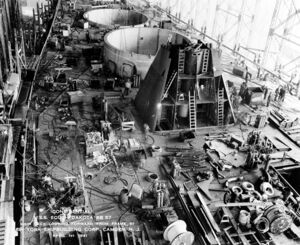

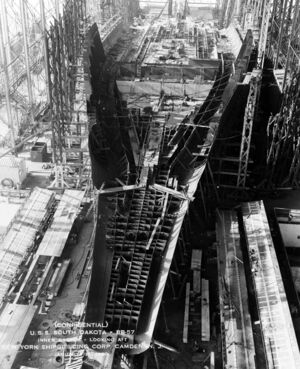

Из четырех заказанных кораблей, головной был построен как флагман флота - USS South Dakota. Остальные были оборудованы как флагманы дивизии. Верфь в Нью-Йорке «New York Shipbuilding Corp.» была головной для BB-57 USS South Dakota и BB-59 USS Massachusetts, а для пары BB-58 USS Indiana и BB-60 USS Alabama - верфь «Newport News Shipbuilding» в Ньюпорт-Ньюсе. Все четыре линкора были срочно сданы флоту после Перл-Харбора, и вместо обычных ходовых испытаний были приняты доковые испытания и инспекции. Неофициальные ходовые испытания сочетались с короткими учебными походами, которые показали, что новые корабли не так сильно страдали от вибрации, как линкоры типа North Carolina.

Киль линкора BB-57 USS South Dakota был заложен 5 июля 1939 года на верфи нью-йоркской судостроительной корпорации в Кемпдене, штат Нью-Джерси. 7 июня следующего года линкор сошел на воду. Его в авральном режиме сдали флоту 20 марта 1942 года, когда США уже воевали. На этот момент работы по отладке башен главного калибра и монтажу легкой зенитной артиллерии еще продолжались.

| Бортовой номер и название |

Верфь-строитель | Заложен | Спущен на воду |

Вступил в строй |

|---|---|---|---|---|

| BB-57 USS South Dakota | «New York Shipbuilding Corp.», Кэмпден | 05.07.1939 | 07.06.1941 | 20.03.1942 |

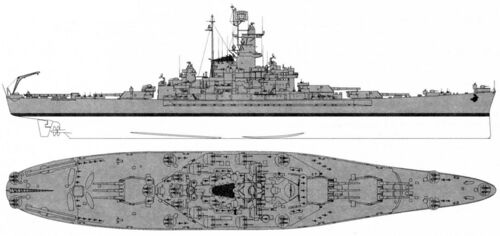

Описание конструкции

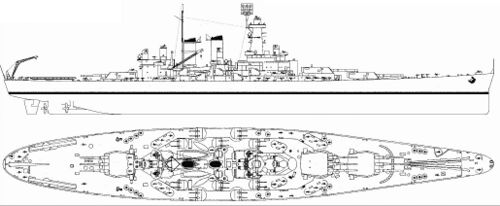

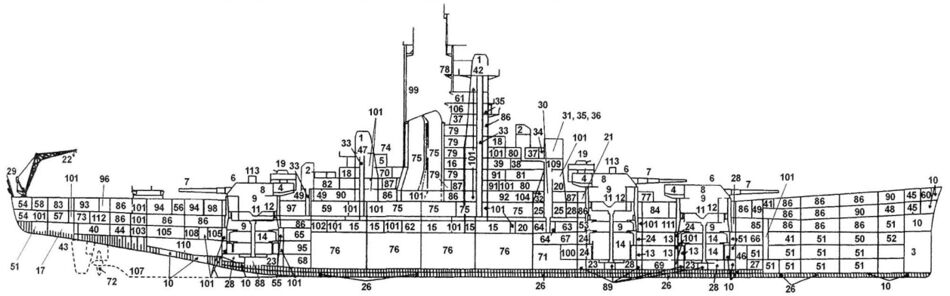

| Продольный разрез линкора типа South Dakota |

|---|

|

Корпус

Основная статья: Корпус линейных кораблей типа South Dakota

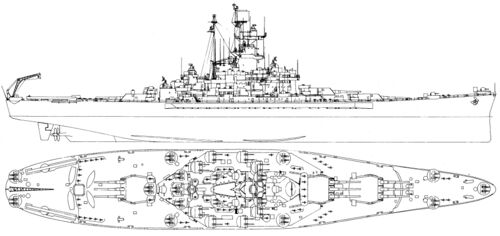

Набор корпуса выполнялся по продольной схеме. Шпангоуты, числом 167 штук, нумеровались от носа в корму. Шпация составляла 1,22 м. При сборке использовалась клепка, хотя в значительной мере применялась и сварка. Глубина корпуса по миделю равнялась 15,85 м. Высота надводного борта над КВЛ составляла 8,712 м в носу и 6,277 м в корме.

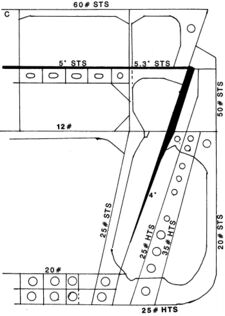

Особенностью конструкции быстроходных линкоров США стало широкое использование стали STS[3], представлявшей собой высокосортную гомогенную броню. Из нее, в частности, были изготовлены подкладки бортового пояса, тонкие бронепалубы и переборки противоторпедной защиты (ПТЗ), часть бортовой обшивки и надстроек, а также многое другое[4].

Внутреннее расположение линкоров было исключительно плотным. Четыре главных машинных отделения (МО), вмещавшие по комплекту турбин, котлов и вспомогательных механизмов, находились под третьей палубой. Дымоходы, сходившиеся к единственной трубе, занимали довольно много внутреннего пространства. Перед МО №1 располагались аварийные дизель-генераторы и опреснители. Еще одна группа дизель-генераторов была установлена сразу за четвертым машинным отделением. Погреба боезапаса 127-мм башен располагались к борту от МО. С носа и кормы к блоку энергетической установки примыкали погреба и башенные механизмы главного калибра. Выше носовых дизель-генераторов и опреснителей располагались основные узлы управления: центральный пост, CIO (combat information center, боевой информационный центр), DCC (Damage Control Center, центр контроля живучести), главный центр радиосвязи и шифрования.

Бронирование

Основная статья: Бронирование линейных кораблей типа South Dakota

Броневая цитадель линкоров типа South Dakota охватывала центральную часть корабля от первой до третьей 406-мм башен. Она была значительно короче, чем на типе North Carolina - 113,4 м против 136 м. Главный пояс начинался от второй (броневой) палубы. Он состоял из брони класса «А» толщиной 310 мм на двухдюймовой (51 мм) бетонной подушке и 22-мм подкладке из STS.

Система броневых палуб, по сравнению с типом North Carolina, защищала надежнее за счет большей толщины главной броневой преграды - верхнего слоя плит второй палубы. Первая или бомбовая палуба в 38,1 мм STS была примерно такой же, как на предыдущем типе линкоров (36,8 мм). Она предназначалась для взведения взрывателей снарядов и авиабомб. Вторая палуба, примыкавшая к верхним кромкам пояса, состояла из двух слоев - основного, из брони класса «В», и настила из STS толщиной 19 мм. В диаметральной плоскости это давало 146 мм (127+19) против 127 мм (91+38) на типе North Carolina. У бортов суммарная толщина увеличилась до 154 мм, компенсируя отсутствие дополнительной защиты от надстройки. Осколочная палуба, расположенная непосредственно под второй и не доходившая до бортов, формировалась из 16 мм STS. Третья палуба была очень тонкой - всего лишь 8 мм, против 16-19 на кораблях типа North Carolina.

Лобовые, задние и боковые стенки 406-мм башен главного калибра выполнялись из брони толщиной 457,2 мм, 304,8 мм и 241,3 мм соответственно. Крыша состояла из гомогенных плит в 184,2 мм. Толщина брони барбетов выше второй палубы составляла 439,4 мм. В районе диаметральной плоскости стенки барбетов, обращенные друг к другу и к миделю, были ослаблены до 294,6 мм ввиду перекрытия надстройкой или соседним барбетом. Между второй и третьей палубами и ниже третьей палубы толщина броневого прикрытия барбетов составляла 76 и 38 мм соответственно.

Энергетическая установка и ходовые качества

Основная статья: Энергетическая установка и ходовые качества линейных кораблей типа South Dakota

Главная энергетическая установка линкоров типа South Dakota была скомпонована по эшелонной схеме в четырех машинных отделениях (МО). Каждое из них занимало всю ширину корпуса до отсеков ПТЗ и содержало два котла, комплект турбо-зубчатых агрегатов (ТЗА) и набор вспомогательного оборудования. В первом и третьем МО котлы располагались по левому борту, а ТЗА - по правому. Во втором и четвертом - наоборот.

На всех четырех линейных кораблях было установлено по восемь двухтопочных трехколлекторных котлов типа «Express». Каждый имел две форсунки, столько же дымоходов и перегреватель пара. Их основные параметры: давление пара - 40,64 кг/см² (40,83 атм.), температура - 454,4°С. Каждый ТЗА состоял из турбин высокого и низкого давления и вращал свой гребной вал через двухступенчатый планетарный редуктор. Проектная мощность составляла около 130140 л.с. Турбины заднего хода были встроены в корпус каждой из турбин низкого давления и давали суммарно 32000 л.с. От турбозубчатых агрегатов к корме проходили гребные валы. Ввиду «шахматного» расположения ТЗА они были несимметричными и разной длины. По проекту корабли типа South Dakota оснащались четырехлопастными винтами, при этом внешние имели диаметр 5,398 м, а внутренние - 5,334 м.

Испытания ходовых качеств линкоров типа South Dakota ввиду военного времени, как следует, проведены не были. На момент сдачи флоту (вероятно, при неполной нагрузке) корабли показали скорость 27,5-27,8 узла. В марте 1945 года на испытаниях у берегов Калифорнии USS Alabama показала 27,08 уз. при водоизмещении 42740 т и мощности 133,07 тыс. л.с. В боевых условиях реалистичной представляется максимальная скорость около 26 узлов. Объем топливных цистерн соответствовал 7319 т мазута средней плотности. USS South Dakota при скорости 15 узлов могла покрыть расстояние более 15 000 миль. Остальные корабли серии несли меньше топлива. По приблизительным оценкам тем же 15-узловым ходом они могли бы пройти около 13 000 миль.

Вспомогательное оборудование

Основная статья: Вспомогательное оборудование линейных кораблей типа South Dakota

В машинных отделениях находились семь турбогенераторов мощностью по 1000 кВт. В трех носовых МО их было по два. Два главных опреснителя располагались перед носовым МО. Справа от опреснителей в том же отсеке находился носовой дизель-генератор на 200 кВт. Еще один такой же располагался за кормовым машинным отделением. Дизель- и турбогенераторы вырабатывали трехфазный переменный ток напряжением 450 вольт.

Два симметричных полубалансирных руля стояли сразу за внутренними винтами с небольшим смещением к диаметральной плоскости относительно осей валопроводов. Каждый из них имел площадь 25,4 м² и мог отклоняться на угол 36,5° в обе стороны.

Экипаж

Основная статья: Экипаж линейных кораблей типа South Dakota

По первоначальному проекту экипаж насчитывал 1849 офицеров и матросов. При этом было заложено серьезное уменьшение площади жилых помещений, приходящейся на одного человека, по сравнению линкорами предыдущего проекта. Кубрики команды оснащались в основном двух- и трехъярусными койками. Офицерский состав линкоров типа South Dakota жил в двухместных каютах. Исключение было сделано только для адмирала, командира и нескольких старших офицеров, которые имели индивидуальные каюты.

Уже в феврале 1942 года экипаж USS South Dakota увеличили на 99 человек. Экипаж USS South Dakota с 1942 по 1945 год увеличился с 2112 человек до приблизительно 2500.

Вооружение

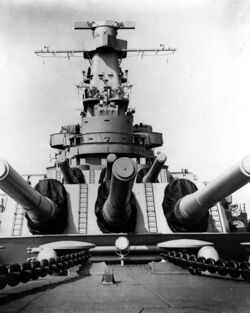

Артиллерия главного калибра

Основная статья: 406-мм/45 орудие Mark 6

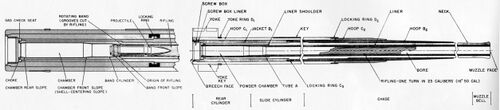

Линейные корабли типа South Dakota унаследовали комплекс вооружения от своих предшественников и по его мощи превосходили все иностранные линкоры 35000-тонного «договорного» класса. Главный калибр состоял из девяти 406-мм 45-калиберных орудий 16"/45 Mark 6 - тех же, что и на типе North Carolina. Пушка была разработана в конце 1938 года Бюро вооружений ВМС США и принятая на вооружение в 1943 году. Девять 406-мм/50 орудие Mark 7 установленных в трех трехорудийных башнях, были расположены: две - линейно-возвышенно в носу и одна в корме. Ствол орудия Mark 6 состоял из лейнера, фиксирующего кольца, внутренней трубы, трех скрепляющих цилиндров и двух колец, казенника и хомута в казенной части, соединенного с противооткатными устройствами.

406-мм/45 орудие Mark 6 имело истинный калибр 406,4 мм, полную длину 18 694 мм (46,00 калибров), длину тела ствола - 18 288 мм (45,00 калибров), длину нарезной части - 15 688 мм (38,55 калибра), хромированную часть ствола - 15 875 мм (39,06 калибра). Ствол имел 96 нарезов с постоянным шагом - 1 оборот на 25 калибров. Вес орудия без затвора - 97 231 кг. Объем зарядной каморы - 380,1 дм³. Рабочее давление в канале ствола - 2835 кг/см². Длина отката - 1219 мм. Расчетная живучесть ствола - 395 выстрелов полным зарядом. Скорострельность - 2 выстрела в минуту.

Боезапас 406-мм/45 орудий Mark 6 составлял 148 выстрелов на ствол - три погреба вмещали 1333 выстрела:. Имелись три типа боевых снарядов:

- бронебойный AP Mark 8 Mod 0-8 весом 1220 кг, длиной 1829 мм (4,5 калибра) и содержанием взрывчатого вещества Explosive D[5] 18,55 кг.

- бронебойный AP Mark 5 Mod 1-6 весом 1016 кг, длиной 1626 мм (4,0 калибра) и содержанием взрывчатого вещества Explosive D 15,2 кг[6].

- фугасный HC Mark 13 Mod 0-6 весом 862 кг, длиной 1626 мм (4,0 калибра) и содержанием взрывчатого вещества Explosive D 69,67 кг. Фугасные снаряды могли использоваться с ударными взрывателями (PD) или механическими взрывателями замедленного действия (MT, дистанционный взрыватель).

Пороховой заряд выстрела 406-мм/45 орудия Mark 6 состоял из шести полузарядов в шелковых картузах и был чтрех видов:

- полный заряд для стрельбы бронебойными зарядами - 242,7 кг пороха марки SPD[7];

- уменьшенный заряд - 133,8 кг пороха марки SPD или SPDN/SPDF[8];

- уменьшенный беспламенный заряд - 142,9 кг пороха марки SPD 845[9] или SPCG[10].

Бронебойные снаряды AP Mark 8 406-мм/45 орудия Mark 6, при стрельбе полным зарядом, имели начальную скорость - 701 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения 45,00° - 33 741 м. При стрельбе облегченным фугасным снарядом начальная скорость увеличивалась до 803 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения 45,00° - 36 741 м. Время полета снарядов на максимальной дальности - 89,16 и 95,40 секунды соответственно. На дистанции 18300 м (20000 ярдов)[11] бронебойный снаряд 406-мм/45 орудия Mark 6 пробивал 448 мм вертикальной брони и 109 мм горизонтальной, на максимальной дальности (32 000 м) - 266 мм вертикальной и 268 мм горизонтальной.

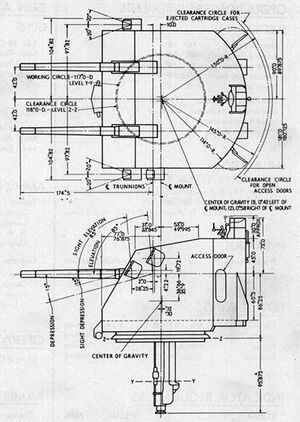

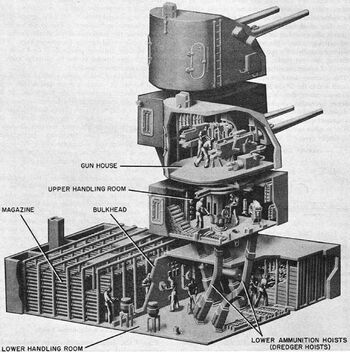

Трёхорудийные башни линкоров типа South Dakota весили около 1500 т каждая. Диаметр роликового погона составлял 10,49 м, внутренний диаметр барбета - 11,35 м. Башенная команда насчитывала двух офицеров и до 170 нижних чинов. Углы горизонтального наведения составляли ±150° от диаметральной плоскости. Орудия устанавливались в индивидуальных люльках, расстояние между осями стволов - 2970 мм. Угол вертикального наведения 1-й и 3-й башен - -2°...+45°, 2-й башни - -0°...+45°. Заряжание осуществлялось при фиксированном угле возвышения +5°. Все приводы - электро-гидравлические. Для горизонтальной наводки служил электродвигатель мощностью 300 л.с., для вертикальной - три мотора по 60 л.с., по одному на каждый ствол. Скорости наводки составляли: горизонтальной - 4°, вертикальной - 12° в секунду. Откат орудий при стрельбе - 1219 мм.

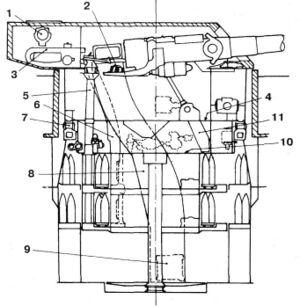

Универсальная артиллерия

Основная статья: 127-мм/38 орудие Mark 12

Универсальная артиллерия линейных кораблей типа South Dakota состояла из двадцати 127-мм орудий Мк-12 с длиной ствола 38 калибров - удачной универсальной пушки, устанавливавшейся практически на все строящиеся боевые корабли ВМС США. Орудия располагались в спаренных башнях Mark 28 Mod 0 - на головном линкоре имелось восемь установок, десять на остальных трех кораблях серии - по пять побортно от надстройки, в виде буквы W. По проекту на месте средней установки каждого борта USS South Dakota располагался дополнительный счетверенный 28-мм автомат, а вместо перегрузочных отделений были оборудованы помещения для офицеров флагманского штаба.

127-мм/38 орудие Мк-12 состояло из ствола-моноблока с внутренней хромированной поверхностью, вертикального клинового затвора, двух гидравлических тормоза отката и пневматического накатника. 127-мм/38 орудие Mark 12 имело истинный калибр 127 мм, полную длину 5 683 мм (44,75 калибра), длину тела ствола - 4 826 мм (38 калибров), длину нарезной части - 3 994 мм (31,45 калибра). Ствол имел 45 нарезов с постоянным шагом 1 оборот на 30 калибров (3 810 мм). Вес орудия без затвора - 1 810 кг. Объем зарядной каморы - 10,72 дм³. Рабочее давление в канале ствола - 2835 кг/см². Длина отката - 380 мм. Живучесть ствола - 4600 выстрелов полным зарядом. Скорострельность - 12-15 выстрелов в минуту на ствол.

Боезапас 127-мм/38 орудий Mark 12 составлял 500 выстрелов на ствол, из которых 50 находились в подбашенном перегрузочном отделении. Имелись два типа боевых снарядов:

- зенитный AAC Mark 34/35 весом 25 кг, длиной 527 мм, с содержанием взрывчатого вещества Explosive D 3,3 кг и головным дистанционным взрывателем и трассером.

- полубронебойный («общий») Common Mark 32 весом 24,5 кг, длиной 527 мм, с содержанием взрывчатого вещества Explosive D 1,2 кг и донным взрывателем.

Кроме того, имелся осветительный снаряд Mark 27 весом 24,7 кг, длиной 508 мм.

Пороховой заряд 127-мм/38 орудия Mark 12 весом 6,9-7,0 кг пороха SPD помещался в латунную гильзу типоразмера 127×679 мм, весом 5,58 кг. Кроме того, имелся беспламенный заряда из 7,8 кг пороха SPDF. Для осветительного снаряда имелся уменьшенный заряд.

Начальная скорость снарядов 792 м/с (изношенные стволы выдавали только 762 м/с), дальность стрельбы при угле возвышения ствола в 45° - 16 600 м (время полета 65 сек), досягаемость по высоте - 11 400 м (время полета 50 сек), полубронебойный снаряд на дистанции 3600 м пробивал 127 мм вертикальной брони, на 12 600 м - 25 мм палубной.

127-мм/38 орудия Mark 12 устанавливались в полностью закрытые двухорудийные башни модели Mark 28 Mod 0, прикрытие всех поверхностей составляли 64-мм листы стали STS. Установки весом 70 894 кг оснащались электрическим приводом горизонтального наведения и гидравлическими вертикального. Углы горизонтального наведения - ±80° от траверза, вертикального - -15°...+85°, скорость горизонтального наведения 25° в секунду, вертикального - 15° в секунду.

Каждое орудие в установке оснащалось гидравлическим досылателем и механическим установщиком дистанционных взрывателей.

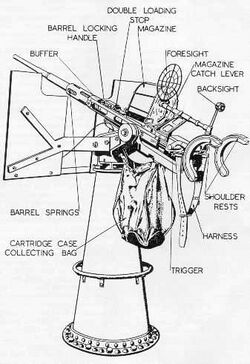

Зенитные автоматы

Основные статьи: 12,7-мм/72 пулемет «Browning», 40-мм/56 автомат «Bofors», 28-мм/75 автомат Mark 1 и 20-мм/70 автомат «Oerlikon»

Состав легкого зенитного вооружения четырех кораблей типа South Dakota с самого начала их службы не был одинаковым и по-разному менялся в ходе войны. Проектный вариант ПВО ближней зоны еще в достроечный период был признан недостаточным. Головной линкор серии вступил в строй, имея семь счетвенных 28-мм автоматов («чикагские пианино») и 16 одинарных 20-мм автоматов «Oerlikon», которые были намного эффективнее 12,7-мм/72 пулеметов Browning M1921. Последние, тем не менее, присутствовали в проектном количестве — восемь стволов.

28-мм/75 автомат Mark 1 был разработан в 1929 году, первые экземпляры испытывались на полигоне в 1931, в 1936 - принят на вооружение, однако, серийное производство в значимых количествах началось в 1940 году. Счетверенная установка 28-мм/75 автоматов так же модели Mark 1 весила около 4800 кг. Диапазон углов вертикального наведения - -15°...+110°, горизонтального - 360°. Скорость вертикального наведения - 24°/сек., горизонтального - 30°/сек. Установка могла наклоняться в диапазоне ±30°[12].

Скорострельность 28-мм автоматов составляла: практическая - 150, практическая - 100 выстрелов на ствол из-за частой смены 8-зарядных магазинов. К 28-мм автомату имелись патроны и различными типами фугасных снарядов. Вес патрона - 860 г, снаряда - 416 г, разрывного заряда - 15-17 г типа «D». Снаряды имели начальную скорость - 792 м/с, дальность стрельбы - 6 700 м, досягаемость по высоте - 5 700 м. Эффективные дальности были в 2-3 раза меньше. 28-мм автоматы изначально были признаны неудачными - кроме ненадежной работы автоматики, разрывной заряд был небольшим, тяжелы и неудобны в качестве оружия ручного наведения, автомат был сложен в производстве, хотя и имел несомненный плюс - отличные баллистические характеристики. Производство установок отставало от графика, а уже установленные на корабли, при первой возможности, меняли на 40-мм/56 «Bofors».

12,7-мм/72 пулемет Browning M1921 имел водяное охлаждение ствола, его вес составлял 35,8 кг, длина 142,24 см и 91,4 см ствол. На флоте пулемет устанавливался на вертлюжном станке и имел темп стрельбы 500-650 выстрелов в минуту. Пулеметные установки на крейсера Constitution были установлены на топе грот-мачты и на носовом мостике.

Боеприпас - патрон .50 BMG (12,7×99 мм) сконструировали в 1919 году, ориентируясь на мощный немецкий 13,2-мм противотанковый патрон. 12,7-мм патрон обеспечивал необходимую скорость пули в 823 м/с и пробивную силу. В результате бронебойная пуля пулемета Browning M1921 пробивала 19-мм бронеплиту на дальности 500 метров, со 100 м она уверенно пробивала 25-мм бронелист. При угле встречи 30° с 500 метров пробивалась броня толщиной 10 мм.

Вскоре USS South Dakota была перевооружена. Корабль оснастили счетверенными установками Mark 2 40-мм/56 автоматов «Bofors» и одноствольными установками 20-мм/70 автоматов «Oerlikon». Другие три линкора серии изначально имели только эти два типа зенитных автоматов - при вводе в строй на них было по шесть счетверенных 40-мм/56 автомата «Bofors» и 12-16 одноствольных 20-мм/70 автоматов «Oerlikon». Общее число автоматов неуклонно увеличивалось, создавая вместе с многочисленной обслугой основную прибавку водоизмещения изрядно потяжелевших кораблей. В плотной надстройке проблему составляли острый дефицит места для малокалиберных зенитных средств и сложность организации их секторов обстрела.

40-мм/56 автомат был разработан в 1929-32 гг. шведской фирмой «Bofors» и к началу Второй Мировой войны поставлялся в два десятка стран, еще десять купили лицензию на производство. В США первый 40-мм автомат был выпущен в феврале 1942 года.

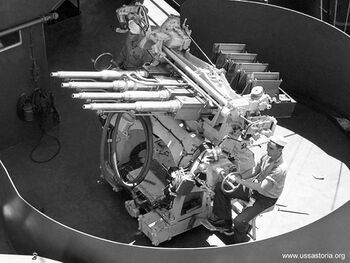

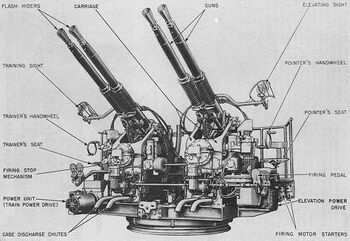

40-мм/56 автоматы «Bofors» с водяным охлаждением устанавливались в счетверенных установках Mark 2, весом около 11 000 кг. Установки имели круговые секторы обстрела, ограниченные надстройками, углы вертикального наведения - -15°...+90°. Электрические силовые приводы наведения обеспечивали скорость горизонтального наведения 26° в секунду, вертикального - 24° в секунду. Каждая установка обслуживалась расчетом из 11 человек: командир, два наводчика (вертикальный и горизонтальный) и восемь заряжающих.

Сам 40-мм автомат весил 522 кг, длину 3 780 мм, длину ствола 2 250 мм (56,25 калибра). Скорострельность составляла: техническая - 120 выстрелов в минуту на ствол, практическая - 80-90. Откат при стрельбе - около 200 мм. Боепитание автоматов осуществлялось обоймами на четыре патрона.

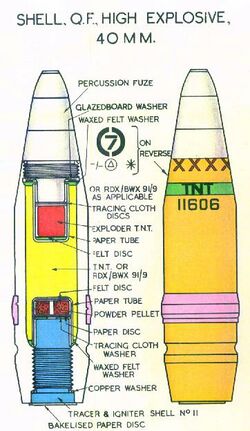

Патроны весом 2,15 кг, длиной 447,5 мм оснащались 0,9-кг осколочно-фугасными (67-68 г TNT) или бронебойными (твердотельный) снарядами с трассерами различных цветов. Начальная скорость обоих снарядов - 880 м/с. Дальность стрельбы при угле возвышения ствола 42° - 10 000 м, досягаемость по высоте - 7 000 м. Максимальная эффективная дальность стрельбы с использование директоров Mark 51 составляла 1370 метров. Бронепробиваемость бронебойным снарядом составляла 70 мм у дульного среза и 30 мм на дистанции 1852 м (10 кабельтовых). Боекомплект по проекту составлял 2000 патронов на ствол, однако постепенно увеличивался, занимая погреба 20-мм/70 автоматов «Oerlikon».

Швейцарская фирма «Oerlikon» разрабатывала 20-мм автоматы с конца 1920-х годов. В 1938 году была выпущена модификация «FFS», лицензионные копии которой разошлись по миру более чем двумя сотнями тысяч экземпляров. На линейных кораблях типа South Dakota 20-мм/70 автоматы «Oerlikon» были установлены в одноствольных тумбовых установках весом около 800 кг, расположенных на верхней палубе по всему кораблю.

Диапазон углов вертикального наведения - -5°...+87°, горизонтального - 360°. Установки имели ручные приводы наведения и скорости наводки зависели от выносливости наводчиков. Скорострельность 20-мм/70 автоматов «Oerlikon» составляла: техническая - 450, практическая - 250-320 выстрелов на ствол из-за смены 60-зарядных барабанных магазинов, замененных в конце войны на 100-зарядные. Установку обслуживали четыре человека: наводчик, он же командир расчета, его помощник и двое подносчиков боеприпасов.

К 20-мм автомату «Oerlikon» имелись бронебойно-трассирующие, осколочные и осколочно-трассирующие снаряды. Вес патрона - 241 г, снаряда - 123 г, трассера - 3-8 г, вес взрывчатки в осколочном снаряде - 11 г, в осколочно-трассирующем снаряде - 5 г. Снаряды имели начальную скорость - 835 м/с, дальность стрельбы - 4 300 м, досягаемость по высоте - 3 000 м. Эффективные дальности были в 2-3 раза меньше. Уже в середине Второй Мировой войны калибр 20-мм не удовлетворял моряков своей низкой останавливающей способностью - для гарантированного сбития одномоторного самолета требовалось до полусотни попаданий... Впрочем, 20-мм/70 автоматы «Oerlikon» оставались единственным оружием обороны, в случае обесточивания установок с силовыми приводами.

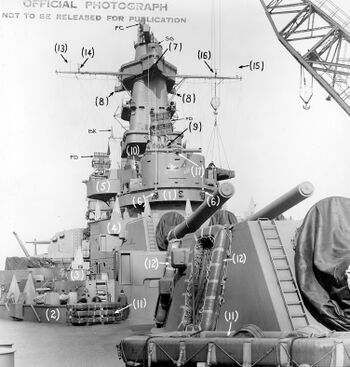

Средства управления огнем и электронные системы

Основная статья: Средства управления огнем и электронные системы линейных кораблей типа South Dakota

Система управления огнем американских линкоров GFCS (Gun Fire Control System) для своего времени была весьма совершенной. В ее схеме исключительно важную роль играл центральный пост (ЦП). У англичан основную часть подготовки исходных данных для стрельбы производили непосредственно директоры. Американская система, с ориентацией на ЦП, оказалась более прогрессивной. По мере развития артиллерийских радаров преимущества GFCS проявлялись все сильнее - радиолокационные средства определения азимута, дистанции, а впоследствии и высоты цели вписались в общую функциональную схему на редкость органично. Если до широкого распространения РЛС высококачественная германская и японская оптика обеспечивала относительный паритет, то уже в 1942 году превосходство американской системы управления огнем стало неоспоримым.

Центральный пост линкоров типа South Dakota располагался на первой платформе, прикрытый сверху всеми бронепалубами. Туда сходились коммуникационные линии от директоров и радаров, а также постов энергетики и живучести (ПЭЖ). Здесь же были установлены электромеханический компьютер (автомат стрельбы) и стабилизирующее устройство, которые вкупе с директорами являлись тремя основными компонентами GFCS. В этой системе детектировались, обрабатывались и автоматически вводились в установки дистанционной наводки орудий многочисленные исходные данные для стрельбы: дальность до цели, ее курсовой угол и скорость, метеорологические факторы, влияние силы Кориолиса, состояние собственных боеприпасов, степень износа стволов и др. Расчеты делал компьютер. Стабилизирующее устройство на основе гировертикали обеспечивало учет крена и дифферента корабля. Исчисленные в режиме текущего времени данные с помощью сельсинов синхронно передавались механизмам вертикальной и горизонтальной наводки орудий.

Корабли имели по два главных командно-дальномерных пункта (КДП) на основе комплекса Мark-38. В состав каждого из них входили оптический дальномер с базой в 8,1 м и артиллерийский радар Мark-З производства «Western Electric», замененный в 1943 году на гораздо более совершенный Мark-8. Антенна РЛС монтировалась на крыше поворотной башни директора. В конце войны вместо РЛС Мark-8 появилась новая версия артиллерийского радара - Мark-13 (как правило, сначала на передних КДП, а затем и на кормовых). Все эти системы обеспечивали определение дальности и азимута цели, а также контроль падения снарядов. Они могли работать порознь и одновременно, с лихвой перекрывая весь диапазон дальностей артиллерийского боя. Радары Мark-8 и Мark-13, например, фиксировали всплески воды от 406-мм снарядов на дистанции соответственно 32 и 38,4 км в любое время суток.

На крыше боевой рубки находился третий КДП главного калибра на основе директора Мark-40, в состав которого входили два перископа Мark-30 и один Мark-32. На поворотной башне монтировался стереоскопический 4,6-мертовый дальномер, демонтированный в конце войны ввиду наличия артиллерийского радара Мark-27. Данный пункт управления огнем считался резервным.

Башни главного калибра могли вести огонь самостоятельно. Для этого каждая из них имела на крыше по два перископических визира, а сквозь боковые плиты с обеих сторон были выведены головки 12-кратных оптических прицелов вертикального и горизонтального наводчиков. В тыльной части башен ГК располагались дальномеры с базой 14 м и 25-кратным увеличением. Для управления огнем в автономном режиме служил башенный автомат стрельбы (портативный аналоговый компьютер).

Универсальная батарея среднего калибра имела четыре КДП на основе директоров Мark-37. Позиция цели фиксировалась по трем координатам: направление, дальность и целевое возвышение. Кроме центральной наводки средней артиллерией при стрельбе по воздушным и поверхностным целям директоры Мark-37 были резервом для ГК и осуществляли дистанционное управление 36-дюймовыми (91-см) прожекторами. Последних первоначально было шесть, но потом по мере наращивания радарных систем их количество уменьшилось.

КДП среднего калибра располагались во вращающихся башенках по ромбической схеме - в оконечностях надстройки и по ее сторонам. Все они имели оптические дальномеры Мark-42 с базой 4,5 м, три визира (для вертикального и горизонтального наводчиков и командира директора), а также радар Мark-4, установленный на крыше. Со временем Мark-4 заменили на более совершенные радары Мark-12/22. Оптика и радиолокация действовали как порознь, так и одновременно, что позволяло нивелировать недостатки этих двух способов наблюдения. Бронированные коммуникационные трубы обеспечивали связь с центром управления, который располагался в помещении, смежном с аналогичным постом главного калибра.

Огонь 40-мм зенитных автоматов управлялся простыми и легкими директорами Мark-51 с радиолокационным целеуказателем Мark-14 ручного наведения. Они располагались недалеко от счетверенных установок в местах, относительно свободных от вибрации и задымления. На смену Мark-14 пришел более совершенный Мark-57, который мог обеспечивать полностью «слепое» наведение 40-миллиметровых автоматов. Их счетверенные установки имели также и простые кольцевые прицелы. Для визуальной корректировки огня каждый четвертый снаряд был трассирующим.

20-мм/70 автоматы «Oerlikon» управлялись наводчиками с помощью кольцевых прицелов и снарядных трассеров. Однако и для них в конце войны начали устанавливать ручные прицельные колонки Мark-14.

В начале службы линкоры имели по два поисковых радара: обнаружения воздушных целей SC, производства «General Electric», и обнаружения надводных целей SG. В ходе войны качество радиолокационных средств и оснащенность ими кораблей непрерывно возрастали. Сначала взамен SC появился SK (улучшенный SC-1) и было увеличено число SG. Затем последовали SK-2 для дальнего обнаружения самолетов и SU для поиска кораблей.

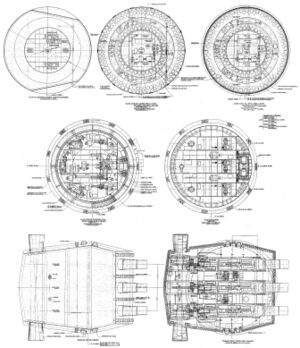

Авиационное вооружение

Линейные корабли типа South Dakota были снабжены стандартным для всех новых линкоров США комплектом авиационного вооружения и оборудования. Две поворотные 20,7-м пороховые катапульты типа Р Мark-4 располагались побортно на юте. Они могли разгонять гидропланы Vought OS2U «Kingfisher» до скорости 130 км/ч[13]. Ближе к концу войны американские линкоры начали получать скоростные одноместные гидросамолеты Curtiss SC «Seahawk»[14]. Непосредственно на катапультах и между ними размещались три самолета. Один из них часто на борт не брали. Никаких ангаров не предусматривалось. Самолетный кран стоял на самой корме в диаметральной плоскости. Он поднимал на борт приводнившиеся рядом с кораблем гидропланы. Для облегчения посадки линкор создавал полосу ослабленного волнения («зеленая вода»), поворачивая в сторону приближающегося самолета. При приеме гидропланов на ходу применялся посадочный тент.

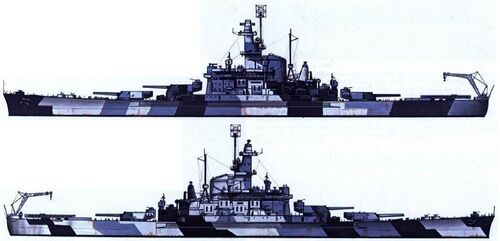

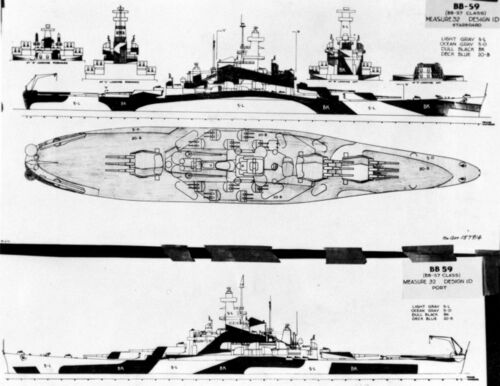

Окраска

Американские линкоры в начале войны несли весьма характерную пятнистую окраску, но постепенно камуфляж все более упрощался и в 1944-1945 годах фактически сошел на нет.

Линейные корабли типа South Dakota вступили в строй, имея защитную окраску по схеме Measure 12 Graded System, «splotch pattern» (пятнистый раскрой). По бортам этот камуфляж состоял из крупных неправильных пятен светло-серого (Ocean Gray 5-O) и темного сине-серого (Navy Blue 5-S) цветов с волнистыми переходами. На надстройках и башнях наряду с первыми двумя присутствовали области третьего цвета - дымчато-серого Haze Gray 5-Н. Горизонтальные поверхности (палубы, крыши башен) всегда окрашивались в приглушённый синий тон Deck Blue 20-В.

Во второй половине войны на линкорах типа South Dakota стал применяться камуфляж Measure 32 Medium Pattern System (разрывающие пятна). Области цвета Ocean Gray 5-O, Light Gray 5-L (светло-серый) и Dull Black Bk (матовый тускло-черный) наносились на все вертикальные поверхности. Переходы между тонами были не волнистыми, а прямолинейными или ломаными. Окраска горизонтальных поверхностей не изменилась.

Чуть позже появился вариант Measure 22 Graded System (введен во флоте США раньше, чем Measure 32). Эта раскраска уже мало походила на камуфляж. Борта кораблей были тона Navy Blue 5-N. По бортам в носу этот цвет имел границу на уровне горизонтальной части главной палубы. А выше (подъем борта от первой башни ГК к форштевню) и по надстройкам шла окраска Haze Blue 5-Н. Еще проще был вариант Measure 21 - все вертикальные поверхности цвета Navy Blue 5-N. Палубы и крыши башен - по-прежнему Deck Blue 20-В.

После войны корабли типа South Dakota получили окраску типа Measure 13, аналогичную Measure 21, но с заменой Navy Blue 5-N на цвет Haze Gray 5-Н.

Бортовые номера, в довоенные годы не использовавшиеся, стали появляться на кораблях уже в военное время, хотя их наличие и не было обязательным. Белые цифры (американцы не использовали литер) небольшого размера наносились в четырех местах: на каждый борт в носу, примерно посередине между уровнем шпилей и якорными клюзами, и в корме. Имелись исключения: некоторые корабли вместо двух кормовых несли единственный номер на транце.

Модернизации

Основными изменениями военного времени были: установка радаров, переделка мостика, в результате которой проход вокруг передней части боевой рубки был увеличен, а затем огорожен и значительное увеличение количества легких зенитных автоматов. Единственной возможной компенсацией увеличившегося веса стало снятие шлюпок и двух обслуживающих их кранов. На USS South Dakota и USS Alabama их не должно было быть, а на двух других - только по одному. На самом деле, однако, только на USS Alabama не было ни одного судового крана. USS South Dakota была укомплектована обоими лодочными кранами, но во время масштабного ремонта в начале 1943 года их заменили на 20-мм/70 автоматы «Oerlikon». Остальные были укомплектованы обоими лодочными кранами, но на USS Massachusetts и USS Indiana в ходе ремонта 1944 и 1945 годов были демонтированы краны левого борта и заменены галереей 20-мм/70 автоматов «Oerlikon».

| Корабль | Год, месяц | 40 мм | 28 мм | 20 мм | 12,7 мм |

|---|---|---|---|---|---|

| USS South Dakota | по проекту 1942, март 1942, сентябрь 1943, февраль 1944, декабрь 1945, март |

нет нет 16 68 72 68 |

16 28 20 нет нет нет |

нет 16 36 35 72 77 |

8 8 нет нет нет нет |

На USS South Dakota в сентябре-октябре 1942 года сняли 2×4 28-мм/75 автомата Mark 1 и все 12,7-мм пулеметы, вместо которых установили 4×4 40-мм/56 автомата «Bofors», а число 20-мм/70 автоматов «Oerlikon» возросло до 36. В феврале 1943 года от оставшихся 28-мм/75 автоматов Mark 1 отказались, заменив их на 13×4 40-мм/56 автоматов «Bofors» (всего стало 17), тогда же сняли один из 20-мм/70 автоматов «Oerlikon». К декабрю 1944 года число последних на корабле достигло 72, а в марте 1945 года - 77 стволов.

В ходе войны на всех кораблях этого типа вместо РЛС типа SC установили SK, число SG увеличили до двух и более станций. Впоследствии РЛС типа SK заменили на SK-2 (дальнего обнаружения самолетов) и установили SU (обнаружения надводных целей). Артиллерийские РЛС Мark-8, Мark-3 (управления главным калибром), Мark-4 (управления 127-мм орудиями) и Мark-14 (управления автоматами «Bofors») заменили на РЛС Мark-13, Мark-27, Мark-12/Мark-22 и Мark-57 соответственно.

Служба

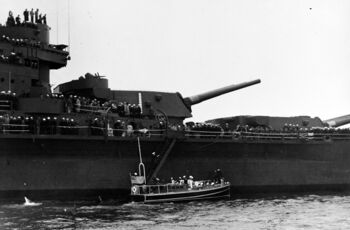

Линейный корабль BB-57 USS South Dakota, первый в серии, был зачислен в состав флота США 20 марта 1942 года. Шла война и на многие формальности, мелкие недоделки и скрупулезные приемочные испытания времени не было. В командование кораблем вступил кэптен Томас Гэтч (captain Thomas L.Gatch). Линкор перевели на филадельфийскую военную верфь для окончательного укомплектования. К концу мая все было готово. Начались учебные плавания, занявшие июнь и июль. Вскоре линкору суждено было стать одним из самых известных кораблей Второй мировой войны.

Обычно американские моряки дают кораблям прозвища. USS South Dakota стали именовать «SoDak» или «Линкор Икс», как он был назван в первом официальном выпуске новостей. У команды имелась и шутливая кличка для своего корабля - «Big Bastard» («Большой ублюдок»). Но это произносилось отнюдь не презрительно.

До августа линкор проходил в Атлантике стандартный, но по военному времени укороченный цикл испытаний, освоения экипажем и боевой подготовки. Затем корабль перебросили на Тихий океан. Он прошел Панамским каналом 21 августа и направился к островам Тонга. Участие в долгой и кровавой эпопее у Гуадалканала стало первой страницей в истории службы нового линкора. Два из череды почти непрерывных сражений за остров и окружающие его воды явились, пожалуй, самыми яркими боевыми эпизодами в жизни USS South Dakota. Но до этого корабль успел получить повреждение. 6 сентября в районе Тонгатабу он зацепил верхушку кораллового рифа, не отмеченного на карте. Была распорота внешняя обшивка пустых отсеков двойного дна у форштевня. Корабль получил обширные затопления. 12 сентября он пришел в Перл-Харбор для исправления повреждений. Впоследствии появились основания считать эту аварию подарком судьбы, так как во время ремонта было проведено усиление легкой зенитной артиллерии. Два счетверенных «чикагских пианино» удалили, а взамен установили 16 40-мм/56 автоматов «Bofors» и добавили по крайней мере 20 20-мм/70 автоматов «Oerlikon». Это было сделано как нельзя кстати. Вскоре USS South Dakota предстояло вступить в первую схватку с авиацией противника. Следует отметить очень правильный подход к делу кэптена Томаса Гэтча. Он был прирожденным командиром и воспитателем подчиненных. Постоянными тренировками и пренебрежением к показной стороне службы, так раздражавшей моряков во все времена, ему удалось сплотить свою команду в единую, рвущуюся в бой семью.

Линкор был снова готов к походу 12 октября и приступил к совместным плаваниям и учениям с кораблями оперативного соединения Task Force 16 (TF-16) во главе с прославленным «Биг И» (прозвище авианосца USS Enterprise). 16 октября эта группа вышла из Перл-Харбора и направилась в район Эспириту-Санто на соединение с TF-17 авианосца USS Hornet.

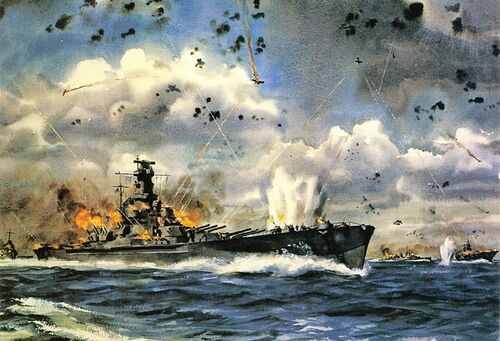

24 октября поступили сведения о крупных силах японского флота, нацеленных на район Гуадалканала. Американцы приготовились дать им бой. Объединенной группой под тактическим наименованием TF-61 командовал контр-адмирал Кинкейд, флаг на авианосце USS Enterprise. В нее входило и 64-е оперативное соединение адмирала Ли: линкоры USS Washinghton (флагман) и USS South Dakota, два крейсера и шесть эсминцев. Кинкейд приказал произвести поиск противника в районе островов Санта-Крус. В полдень 25-го патрульная «Каталина» доложила об обнаружении японских авианосцев, и соединение TF-61 повернуло на северо-запад, чтобы перехватить неприятеля.

Главное сражение произошло 26 октября. Около 7.00 почти одновременно противники обнаружили друг друга на дистанции 200 миль. Обе группировки подняли ударные волны палубной авиации для атаки неприятельских кораблей, причем японцы сделали это примерно на 20 минут раньше. На пути к цели встречные группы самолетов увидели друг друга в воздухе. Истребители завязали несколько схваток, но основная масса бомбардировщиков и торпедоносцев устремилась к кораблям противника.

В 9.10 японцы первыми нанесли удар по USS Hornet и его группе. Американский авианосец получил две торпеды, несколько бомб и два таранных удара поврежденными самолетами. Через 10 минут небо очистилось, но судьба USS Hornet была предрешена. Объятый пламенем корабль лишился хода. В этот момент его собственные самолеты еще не долетели до японских авианосцев.

USS Enterprise и USS South Dakota первая волна японской авиации обнаружить не смогла. В 9.00 корабли группы TF-16 вошли в небольшой дождевой шквал, укрывший их от приближающихся самолетов противника, вся ярость которых обрушилась на USS Hornet. Однако это длилось недолго. В 9.27 из перехваченных радиопереговоров японцы сделали вывод, что рядом находится другой американский авианосец. Примерно в 10.00 TF-16 атаковала японская подлодка I-21. Был торпедирован эсминец «Портер». Второй, «Шон», остался с ним, чтобы снять экипаж и затем добить смертельно поврежденного товарища. Но даже без двух эсминцев группа «Биг И» была намного сильнее прикрыта зенитным огнем, чем TF-17 USS Hornet. USS South Dakota и другие корабли охранения образовали кольцеобразную цепь, в центре которой находился авианосец. Самым сильным звеном ПВО был, разумеется, новый линкор. Вскоре радар USS South Dakota обнаружил группу самолетов на расстоянии в 55 миль. Соединение TF-16 приготовилось встретить врага. Первыми появились 43 пикирующих бомбардировщика D3A «Val». Они атаковали, не дожидаясь торпедоносцев, которые были на подходе. Настало долгожданное время артиллеристов, прекрасно вышколенных кэптеном Гэтчем. Огонь USS South Dakota оказался на удивление эффективным. Линкор шел на расстоянии 1000 ярдов от USS Enterprise и обеспечил ему надежную защиту от смертоносных пикировщиков. Они выходили из атаки очень низко, на высоте не более 200 м. В этот момент легкие и подвижные 20-мм/70 автоматы «Oerlikon» с хорошо обученными расчетами буквально рвали самолеты противники на части своим кинжальным огнем. По официальным американским данным было сбито 26 бомбардировщиков. Экипаж корабля утверждал, что даже 32. Сведения поступали от различных зенитных расчетов, которые могли вести огонь по одной и той же цели. Как следствие, информация о сбитых самолетах неизбежно дублировалась. На самом деле было уничтожено не более 20 машин (в различных источниках фигурируют цифры от 11 до 20). Тем не менее, для одного боя это является исключительным успехом зенитчиков USS South Dakota.

Из 23 сброшенных бомб в линкор попала только одна. Был также близкий разрыв у борта. Два прямых попадания и один близкий разрыв пришлись на долю USS Enterprise. Вскоре подоспели японские торпедоносцы - 14 темно-зеленых «кейтов». Однако лишь семи самолетам удалось сбросить свои торпеды, от которых американские корабли успешно увернулись. Когда еще гремели орудия, один из «кейтов», уже будучи поврежденным, совершил самоубийственную атаку. С подвешенной торпедой он врезался в надстройку эсминца «Смит». От мощного взрыва вся носовая часть американского корабля оказалась объята пламенем. 28 человек были убиты, 23 ранены. Случай позволил USS South Dakota ликвидировать этот пожар оригинальным способом (правда, исключительно благодаря отваге и находчивости экипажа эсминца). Продолжая стрелять по самолетам из кормовых орудий, «Смит» быстро прошел сквозь строй других кораблей и врезался в пенящиеся волны кильватерной струи линкора, идущего полным ходом. Потоки воды обрушились на эсминец и помогли справиться с пожаром.

После налета «кейтов» японцы дали группе TF-16 сорок минут передышки. Затем воздушные атаки возобновились. Всего в них участвовало 29 самолетов (в основном пикировщики). И на этот раз одна 250-кг бомба поразила линкор. Попадание пришлось в крышу башни №1 с правой стороны. Броня выдержала, и расчет башни, за исключением одного офицера у перископа, не пострадал. Но 50 других членов экипажа получили ранения (один впоследствии скончался). Осколок угодил в шею кэптена Гэтча, который стоял на мостике перед боевой рубкой. Два 406-мм орудия башни №2 были основательно повреждены (не использовались в ходе всего дальнейшего сражения у Гуадалканала). Одно из них впоследствии пришлось заменить. После взрыва бомбы на USS South Dakota возникло кратковременное замешательство. Управление было передано на пост №2. Однако оказалось, что телефон там не работал. По этой причине неуправляемая USS South Dakota с минуту неслась прямо на USS Enterprise. Авианосцу пришлось спешно убираться с ее пути. Сам «Биг И» во второй серии атак авиации противника отделался одним близким разрывом у борта. Получил бронебойную бомбу крейсер ПВО USS San Juan. К счастью для корабля, она пронизала его корпус насквозь и взорвалась снаружи. Больше группа TF-16 боевых повреждений в этот день не имела.

После полудня и вечером японские самолеты трижды атаковали USS Hornet, сначала уходивший на буксире, а затем оставленный экипажем и неподвижный. Корабль получил торпеду и два бомбовых попадания. Уже в темноте свои эсминцы пытались добить его, выпустив несчетное количество снарядов и торпед. Однако упрямый авианосец, герой первого налета на Токио, никак не удавалось отправить на дно, и он был оставлен американцами на произвол судьбы. Дело довершили японские эсминцы контр-адмирала Абэ. В 1.35 27 октября пораженный четырьмя 610-миллиметровыми торпедами USS Hornet наконец скрылся под водой.

Той же ночью при отходе к Нумеа USS South Dakota и эсминец USS Mahan неудачно маневрировали, пытаясь уклониться от атаки японской подводной лодки. Произошло столкновение с довольно серьезными повреждениями. Поначалу казалось, что придется отправить линкор на ремонт в США. В базе провели детальное обследование. Выяснилось, что ущерб не столь велик. Оказались пробитыми лишь пять топливных танков. Ремонт был произведен силами плавучей мастерской. Через несколько дней USS South Dakota вернулся в строй, чтобы вскоре снова включиться борьбу за Гуадалканал.

В ноябре 1942 года сражение за остров закипело с обновленной яростью. После некоторого затишья обе стороны решили атаковать противника крупными силами и повернуть в свою пользу ход событий на Гуадалканале и в окружающих его водах.

К 10 ноября японцы сосредоточили в близлежащих базах большое количество авиации и боевых кораблей 2-го и 8-го флотов вице-адмиралов Нобутаке Кондо и Гинити Микава. Как всегда, был готов к отправке и «токийский экспресс» в составе прославленной 2-й эскадры эсминцев контр-адмирала Райдзо Танака и охраняемого ею транспортного конвоя.

Три дня спустя события вступили в кульминационную фазу. Бой шел день и ночь. Обе стороны понести крупные потери. Японцы лишились линейного корабля IJN Hiei и двух эсминцев. Американцы потеряли легкие крейсера USS Atlanta, USS Juneau и четыре эсминца. Многие сотни моряков отдали свои жизни в эту кровавую пятницу 13-го. В их число попали два американских адмирала: Скотт и Каллахен. Последний был личным другом президента Рузвельта.

Следующие сутки оказались не менее напряженными. Ночью 14 ноября крейсерам 8-го флота адмирала Микава удалось обстрелять аэродром Гендерсон-Филд[15]. Он являлся одной из главных целей японцев и ключом к американской обороне на Гуадалканале. Однако результаты оказались не столь масштабными, как во время набега 14-15 октября. На этот раз были уничтожены 18 самолетов и повреждены 32, но аэродром продолжал действовать. Днем его самолеты, а также авиация с Эспириту-Санто и с авианосца USS Enterprise нанесли японцам наибольшие потери. Ими были уничтожены тяжелый крейсер IJN Kinugasa 8-го флота Микавы и 7 из 11 транспортов с войсками из конвоя Танаки. Еще несколько боевых кораблей и транспортных судов получили повреждения. Адмирал Микава, герой известного ночного боя у острова Саво, отошел. Фактически он оставил конвой Танаки без прикрытия крупными кораблями.

На этом сражение не утихло. Действия американской авиации серьезно нарушили планы японского командующего адмирала Кондо (флаг на тяжелом крейсере IJN Atago). Однако он не желал отказываться от поставленной цели. Непоколебимым сторонником продолжения операции был и адмирал Танака, в избытке наделенный пресловутым японским упорством. Под покровом темноты Кондо намеревался опять обстрелять аэродром Гендерсон-Филд и высадить подкрепление своим войскам на Гуадалканале.

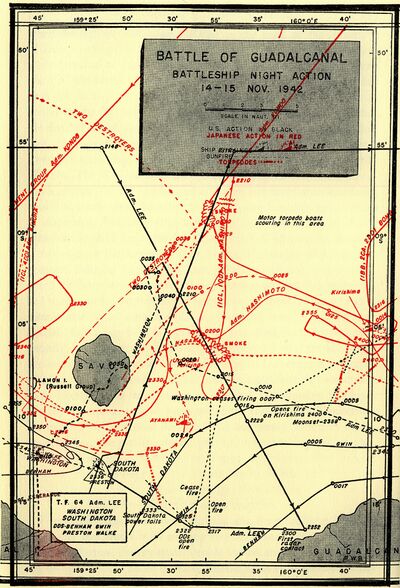

Развязка наступила в ночном бою с 14 на 15 ноября. Линкор USS South Dakota принял в нем участие в составе 64-го оперативного соединения, под командованием контр-адмирала Уиллиса Огастеса Ли, который держал флаг на USS Washinghton. Кроме двух линейных кораблей, у американцев было четыре эскадренных миноносца. Вечером 13-го эта группа отделилась от сил адмирала Кинкейда, крейсировавшего с USS Enterprise южнее Гуадалканала. Ей была поставлена задача воспрепятствовать обстрелам аэродрома на острове. Сделать это в ночь на 14 ноября Ли не успевал, и японцы смогли более или менее успешно бомбардировать Гендерсон-Филд. Но к вечеру американские корабли приблизились к острову. Вскоре им предстояло встретиться с основными силами Кондо - линкор IJN Kirishima, тяжелые крейсера IJN Atago и IJN Takao, легкие IJN Sendai и IJN Nagara, девять эсминцев.

Огибая в вечерних сумерках западную оконечность Гуадалканала, Ли повел свое соединение навстречу врагу. Ориентируясь на последние сведения, полученные около 16.00, американцы рассчитывали вскоре перехватить противника. 64-е соединение только что сформировано, оно не имело опыта совместных действий. Сплаваться корабли не успели. Даже системы ночных сигналов не было разработано. Кроме того, отсутствовала отлаженная шифросвязь с десантными силами на Гудалканале. Уиллис Огастес Ли был очень способным, находчивым и уверенным в себе командиром, хорошо разбирался в новейшей технике. До войны он занимался внедрением радиолокации на флоте и знал о радарах больше, чем сидевшие за их пультами операторы. Днем адмирал ни о чем бы не беспокоился. 406-мм орудия его линкоров способны были разделаться с противником. Но сейчас американцам грозила неразбериха схватки в полной темноте. На экранах радаров то и дело появлялись и исчезали неопознанные отметки. Система распознавания «свой-чужой» в 1942 году только зарождалась и на практике еще не работала. Операторы РЛС в таких условиях могли просто растеряться. А искушенные в ночных боях японцы способны были запросто подкрасться и всадить свои мощные торпеды в борта новейших американских линкоров. Кроме того, в темноте можно получить удар и от своих москитных сил, патрулировавших в проливах между островами Гуадалканал, Саво и Флорида. Их база находилась рядом, на Тулаги. Кстати, это едва не произошло: три торпедных катера долго переговаривались по радио, решая, не пустить ли «рыбу» (торпеду) в громадины, появившиеся из ночной мглы.

Конкретного оперативного плана Ли не имел. На его разработку просто не было времени. Он только приказал другим кораблям следить за своими сигналами. Обогнув остров Саво, 64-е соединение в 21.10 повернуло направо и вошло в опасные воды пролива Железное Дно, прозванного так из-за большого числа затонувших здесь кораблей. Впереди двигались эсминцы, за ними USS Washinghton и USS South Dakota. Контакта с противником пока не было. Лишь далеко на западе виднелся отблеск горевших японских транспортов из разгромленного накануне десантного отряда. Наступающая ночь была тиха и неподвижна. Молодой месяц освещал совершенно чистый пролив. Легкий бриз дул с левой раковины и слегка рябил поверхность моря. Когда в 21.48 Саво оказался точно по правому траверсу, Ли повернул на курс 150. На экранах локаторов отражались лишь берега островов. Стрелки магнитных компасов давали аномальные показания - соединение шло точно над кладбищем кораблей, потопленных здесь в большом количестве во время предыдущих боев. Именно в этот момент были засечены переговоры американских торпедных катеров. Ли отреагировал быстро. Он лично знал генерал-майора морской пехоты Александера Э. Вандерлифта, с которым они вместе учились в академии. Тот сейчас находился на Гуадалканале. Адмирал надеялся, что Вандерлифт не забыл его старые прозвища (Чинг Ли, Китаец) и отправил открытый запрос по радио с требованием остановить катерников и дать сведения о противнике. К счастью, его поняли. Но свежей информации о кораблях противника не имелось. Ясно лишь было, что они где-то рядом. Ли правильно полагал, что японцы спускаются к Гуадалканалу по проливу Слот.

А тем временем эскадра адмирала Кондо подходила тремя группами. Два отряда составляли ближнюю и дальнюю завесу легких сил. За ними двигалась группа бомбардировки - линкор IJN Kirishima и два тяжелых крейсера. Кондо планировал начать обстрел аэродрома одновременно с высадкой десанта с четырех уцелевших транспортов Танаки, приближавшихся к Саво с эскортом эсминцев.

Первым заметил противника японский легкий крейсер IJN Sendai, флагман командира 3-й эскадры эсминцев контр-адмирала Синтаро Хасимото. В 22.10 он доложил Кондо об обнаружении шести неприятельских кораблей. При этом линкоры были приняты за тяжелые крейсера. Командующий отдал приказ перегруппироваться для удара по противнику, не подозревавшему пока о близости японцев. Расчет был, как всегда, на превосходство в ночных торпедных атаках. Затем следовало добить противника артиллерией.

Японцы следили за американскими кораблями уже более 30 минут. В 22.52 луну закрыли горы мыса Эсперанц. Идти прежним курсом в зоне полной темноты Ли счел слишком опасным. Он приказал повернуть направо, чтобы обогнуть остров Саво по часовой стрелке. Как только корабли совершили этот маневр, на экранах радаров сначала USS Washinghton, а затем и USS South Dakota возникла отметка. В 23.12 цель захватили визиры директора главного калибра USS Washinghton. В 14,6 км к северо-западу обозначился туманный силуэт четырехтрубного корабля. Это был легкий крейсер IJN Sendai. Адмирал Ли на мостике USS Washinghton сделал глубокую затяжку. Огонек сигареты «Филипп Морис» слегка осветил прикрывающие его пальцы. С напряженной улыбкой адмирал сказал командиру линкора кэптену Дэвису: «Итак, Гленн, вот и они! Будьте начеку». Все уже готово. Орудия давно заряжены, пеленг взят, дистанция до цели выверена. Стволы 406-мм орудий поползли кверху.

Примерно в это же время корабли противника были визуально обнаружены с мостика USS South Dakota на расстоянии 16,5 км. Передовые эсминцы пока ничего не видели. В 23.16. адмирал Ли приказал линкорам открыть огонь по готовности. 9-орудийный залп USS Washinghton разрушил ночную идиллию. Спустя 30 секунд на расстоянии 10 км поднялся лес 30-метровых всплесков - как раз по курсу японского крейсера. Вслед за флагманом разрядила свои орудия USS South Dakota. Ее целью был эсминец IJN Shikinami.

Японские корабли попали под накрытие. После трех залпов они помчались на север, поставив дымовую завесу, почти бесполезную при радарном управлении стрельбой. До предела дальности эффективного действия артиллерийских РЛС их преследовали тяжелые снаряды линкоров.

К счастью для американцев, рев 406-мм орудий не отвлек внимание наблюдателей на эскадренных миноносцах от других секторов. Они смогли обнаружить крадущиеся вдоль берега острова Саво японские эсминцы IJN Ayanami и IJN Uranami. Эти корабли уже выходили на позицию для торпедного залпа. Вспышки на темном силуэте острова заметили также и с линкоров. Возникло подозрение, что японцы успели установить береговые батареи. Радарное эхо от суши мешало распознать цель. Вскоре обнаружились легкий крейсер IJN Nagara (флаг контр-адмирала Кимуры) и четыре эскадренных миноносца. Американские эсминцы открыли огонь по противнику из своих 127-мм орудий. К ним присоединилась средняя артиллерия USS South Dakota и USS Washinghton.

Ответная стрельба японцев была очень меткой. Сказывалась выучка и упорная тренировка в ночных условиях. Нашли свои жертвы и две японские торпеды. В итоге после 20 минут боя все американские эсминцы были выведены из игры, не успев выпустить ни одной своей «рыбы». Два из них, получившие торпедные попадания, вскоре затонули. Третий был искалечен артиллерией противника и полностью небоеспособен (утром его пришлось добить). Лишь изрядно поврежденный эсминец USS Gwin мог еще кое-как сражаться. После боя он самостоятельно вернулся в базу на острове Эспириту-Санто на Новых Гебридах. У японцев в безнадежном состоянии оказался только эскадренный миноносец IJN Ayanami (позже затоплен).

В целом первая фаза сражения складывалась для американцев неудачно. Они шли единой группой, а Кондо разделил свои силы на несколько частей, которые в темноте атаковали противника с разных направлений. Вернулся к месту боя и драчливый IJN Sendai с эсминцем IJN Shikinami. Теперь они нависали над соединением Ли с кормы. Кроме того, в дело могли вступить и эскадренные миноносцы Танаки Упорного, который был настоящим мастером ночного боя. В такой обстановке операторы американских радаров попали в затруднительное положение. Они растерянно глядели на экраны с многочисленными отметками, гадая, что за ними скрывается. А командиры были совершенно сбиты с толку противоречивыми сообщениями о передвижении неприятельских кораблей.

В начале сражения USS South Dakota следовал за USS Washinghton. Однако в 23.33, уже через 17 минут стрельбы, на корабле произошла неприятная авария. Сотрясения от собственного огня и, возможно, несколько попавших в надстройку 127-мм снарядов противника привели сначала к замыканиям в силовых кабелях четвертого директора средней артиллерии. Автоматика заблокировала подачу электроэнергии, а общая перегрузка в сети привела к потере половины электрической мощности линкора. Сработали предохранители, и электроснабжение передней части корабля прервалось. Резервную сеть постигла та же участь, так как причина короткого замыкания сохранялась. Вслед за этим напряжение в электросети полностью исчезло. Силовые приводы всех башен остановились, гироскопы перестали вращаться. Но особенно устрашающе подействовала на экипаж потеря радаров. Это повергло людей в состояние, близкое к панике. Однако через несколько минут неполадки были локализованы, и электроснабжение корабля возобновилось. Остались обесточенными только два директора универсальной артиллерии[16].

Все это время USS South Dakota старалась следовать в кильватерной струе флагмана. Однако ей пришлось уклониться влево, чтобы не протаранить тонущий эсминец USS Benham. В этот момент силуэт линкора четко обрисовался в свете пожара на двух других американских миноносцах. К тому же канониры ввели в дело вновь заработавшую артиллерию, выпустив в 23.42 залп из кормовых орудий главного калибра по крейсеру IJN Sendai. В результате линкор получил дополнительную «иллюминацию» в виде подожженных дульными газами собственных гидросамолетов, легкомысленно оставленных на катапультах. Следующий залп смел оба аппарата за борт, оставив на корме несколько мелких очагов возгорания.

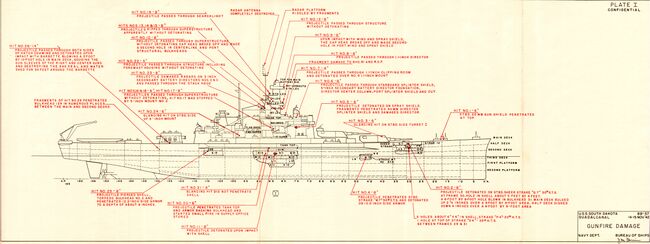

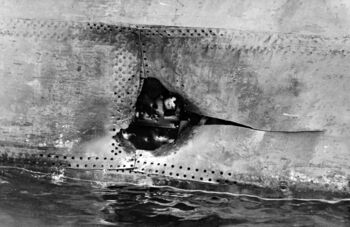

В этот момент USS South Dakota уже потерял контакт с USS Washinghton. Без радара SG восстановить его не удавалось. А вот неприятель все видел прекрасно. Через несколько минут после возобновления действия артиллерии линкора (в 23.48) его на 30 секунд осветили японские прожекторы. Шквал огня с IJN Kirishima, IJN Takao и IJN Atago обрушился на USS South Dakota с очень близкой дистанции (примерно 5300 м). Затем присоединились и другие японские корабли. С 23.49 до 00.05 американский линкор получил 27 попаданий снарядами калибром от 5 до 14 дюймов. К счастью для корабля, рой выпущенных в него торпед прошел мимо. Это была просто невероятная удача!

Пока японцы расстреливали USS South Dakota, его товарищ, USS Washinghton, оказался обделенным вниманием противника. Настал его черед сказать решительное слово в сражении. На экране артиллерийского радара выбрали самую жирную отметку. Некоторое время Ли медлил, пытаясь удостовериться, что это не USS South Dakota. Тут ее как раз осветили японские прожекторы. Сомнения были развеяны, и адмирал приказал открыть огонь. С расстояния в 7680 м USS Washinghton без помех стал один за другим всаживать снаряды в цель. Ею был, разумеется, IJN Kirishima, единственный линкор соединения Кондо. С 0:00 за 7-8 минут японский корабль получил не менее девяти 406-мм бронебойных «чемоданов» (из 75 выпущенных по нему), не менее 40 127-мм снарядов и был совершенно выведен из строя. Ли с удовлетворением наблюдал, как горит и взрывается IJN Kirishima. Линкору противника были нанесены смертельные повреждения. После боя экипаж покинул его, и в 2:23 старый корабль скрылся под водой.

А USS South Dakota в 0.08 удалось выйти из-под огня противника. Продолжать ночной бой возможности не было. Линкор имел серьезные проблемы: только один радар мог действовать, директоры и внутренние системы связи были выведены из строя, третья башня ГК не вращалась. Могло быть и хуже, если бы не большое замедление взрывателей японских снарядов (0,4-0,08 с против 0,02-0,035 с у американцев). Они рассчитывались на нанесение подводных пробоин в районе ватерлинии. Кроме большой задержки взрывателя снаряды имели специальной формы головные наконечники, создававшие лучшие условия движения на подводной части траектории. Однако в результате многие из них пробивали надстройки насквозь и улетели в море без разрыва или взрывались с противоположного борта на удалении от корабля противника.

USS Washinghton еще некоторое время успешно изображал из себя целое соединение, непрерывно пытаясь связаться по радио с USS South Dakota и отвлечь от нее внимание противника. В 0.20 он повернул на курс 340, ведущий к транспортам Танаки. Крейсера и эсминцы японцев бросились на перехват. От выпущенных (последних!) торпед американский линкор умело уклонился. Наконец, у Кондо пропало желание продолжать преследование, и в 0.25 он распорядился начать отход.

Адмирал Ли, убедившись что USS South Dakota ничего не грозит, также приказал командиру USS Washinghton отходить. Оставаться в опасном районе и развивать успех было слишком рискованно, а добить поврежденные корабли противника могла поутру и авиация. Американцам и так крупно повезло - ни одно из многочисленных «длинных копий», выпущенных противником, не попало в их линкоры. USS Washinghton дал полный ход и растаял в ночном мраке. С китайской наблюдательностью Ли проложил курс как можно западнее, поближе к занятым японцами берегам. Адмирал опасался торпедных атак и хотел увлечь за собой возможных преследователей, чтобы тем дополнительно обезопасить поврежденную USS South Dakota.

Без радара SG и радиосвязи избитому линкору не удалось восстановить контакт с флагманом. В 0:15 он начал отход на заранее назначенное место рандеву. Американские линкоры благополучно встретились в девять утра. Несмотря на 27 снарядных попаданий, серьезной опасности для USS South Dakota не существовало. Броня надежно защитила все жизненно важные центры корабля: орудийные башни, погреба, машины, главные посты управления (кстати, после этого боя никто больше не оспаривал полезность тяжелобронированной рубки линкоров). Некоторые отсеки были затоплены, но едва заметный крен на правый борт удалось легко выправить контрзатоплением. Множество небольших пожаров вскоре были ликвидированы. Потери в экипаже составили 38 убитых и 60 раненых. Обширные повреждения имелись в надстройках. Но главное - почти полная потеря РЛС. А вера в них была настолько велика, что экипаж чувствовал себя угнетенно, будто с завязанными глазами.

Закончившееся сражение было единственной схваткой новых американских линкоров с противником своего корабельного класса[17]. Оно же явилось поворотным моментом в эпопее у Гуадалканала, хотя японцы еще более двух месяцев безуспешно боролись за остров. USS South Dakota не стала, как может показаться, просто пассивной жертвой ночного боя. Линкор приковал к себе внимание противника, обеспечив тем самым успешные действия USS Washinghton и общую победу 64-й оперативной группы.

Ниже в хронологическом порядке перечислены все попадания, полученные линейным кораблем USS South Dakota в ночном бою с 14 на 15 ноября 1942 года:

- №1: снаряд калибра 6 дюймов. Пронизан правый борт и ограждение 20-мм автоматов.

- №2: бронебойный снаряд (АР) 8". Сквозная пробоина 19-мм обшивки в районе 30-го шп. Снаряд взорвался. Рваная пробоина в обшивке (площадь 1,829x1,219 м) и в переборке 31 (площадь 1,829x2,438 м). Выпучивание верхней палубы на 6,4 см (площадь 1,524x1,119 м). Полупалуба продавлена на 0,102 м на площади 1,829x1,829 м.

- №3: 6", АР. Скользящий удар по башне ГК №2. Повреждено смотровое окно правого борта.

- №4: 8", АР. Пробоина обшивки в районе ватерлинии. Рикошет от поясной 310 мм брони и детонация. Взрывной волной третья палуба прогнута вниз на 0,089 м (площадь 0,381x0,762 м). Затоплены и повреждены шесть отсеков.

- №5: 8". Снаряд взорвался на щите директора 40-мм автоматов. Директор незначительно поврежден осколками.

- №6: 8", АР. Снаряд без взрыва пронизал противоосколочное ограждение правого и левого бортов, основание директора средней артиллерии и его центральную колонну.

- №7: 8", АР. Снаряд пробил кольцевое ограждение 28-мм счетверенного автомата и взорвался над ним, установке нанесены очень сильные повреждения.

- №8: 8". Снаряд пробил навылет директор 28-мм зенитных автоматов.

- №9: 8". Снаряд без взрыва пронзил ограждение правого и левого бортов и разрушил козырек.

- №10: 8". Снаряд пробил навылет надстройку и улетел, не разорвавшись.

- №11: 8". Снаряд разорвался при ударе об обшивку. Пробоина 0,914x0,61 м. Затоплены три отсека.

- №12: 8". Снаряд без взрыва пронзил две 38-мм переборки.

- №№ 13, 14 и 15: 8". Снаряды прошли через надстройку без разрыва.

- №16: 6". Снаряд пробил надстройку без разрыва.

- №17: 8". Снаряд пробил надстройку без разрыва и был остановлен броней 127-мм башни №2.

- №18: 6". Снаряд пробил надстройку без разрыва.

- №19: 8". Снаряд разрушил прожектор №3.

- №20: 6". Снаряд пробил верхнюю часть топливного резервуара, броневую переборку и разорвался, вызвав небольшой пожар.

- №21: 8". Скользящий удар. В 38-мм плите STS образовалась вмятина глубиной 0,152 м.

- №22: 5". Снаряд без взрыва прошел через надстройку, включая помещение у фок-мачты.

- №23: 8". Снаряд повредил радары директоров средней артиллерии №2 и №3 и пронизал козырек дымовой трубы.

- №24: 6" (?). Снаряд взорвался при ударе о правую стенку 127-мм башни №5. Плита из STS дала трещину, но не была пробита. Оба орудия 127-мм башни №7 повреждены осколками.

- №25: 8", АР. Снаряд пробил борт выше ватерлинии на стыке 16-мм и 32-мм плит, пробил также 6-мм плиту и вошел примерно на 8 дюймов в 310-мм броню главного пояса. Пробиты шп.109-112 и третья бронепалуба. Вода попала в топливные танки четырех отсеков.

- №26: 14". Снаряд пронизал обе стороны комингса люка и сдетонировал при ударе о барбет. Пробоина в верхней палубе 0,914x3,048 м. Повреждены кожухи центрального и правого 406-мм орудий башни ГК №3. Уничтожены водо- и газоотражающие ограждения на 30 футах вокруг барбета. Главная бронепалубы отразила все осколки. Правая катапульта и несколько 20-мм автоматов повреждены.

- №27: калибр неизвестен. Снаряд сдетонировал при ударе о платформу радара SC-1. Взрывом снесена его антенны, а платформа изрешечена осколками.

По прибытии в Нумеа к борту USS South Dakota пришвартовалось ремонтное судно «Прометеус». Были на скорую рука залатаны пробоины и исправлена часть других повреждений линкора. В этот период отношения между командами USS South Dakota и USS Washinghton серьезно испортились. Боевое товарищество дало трещину. Значительная часть экипажа USS South Dakota считала, что USS Washinghton прикрылся ими в бою, не оказал своевременной поддержки в самый напряженный момент схватки с многочисленными кораблями противника, а потом бросил на произвол судьбы. Кое-кто из офицеров стал претендовать на лавры победителя IJN Kirishima. Говорилось и об уничтожении USS South Dakota японского тяжелого крейсера. На берегу произошло несколько серьезных драк между матросами двух линкоров.

Адмирал Ли был взбешен, узнав обо всем этом. Он продиктовал специальный приказ, который зачитали каждому моряку 6-й линейной дивизии. Вот текст: «One war at a time is enough!» (одной войны - достаточно). Затем Ли организовал с участием командного состава обоих линкоров подробное рассмотрение всех деталей недавнего боя и предшествующих ему событий. Бывшие офицеры USS Washinghton вспоминают о непримиримой позиции кэптена Гэтча, требовавшего отнести на счет USS South Dakota потопленные японские корабли. Выяснилась также, что в потере энергоснабжения в бою частично повинна инженерная служба USS South Dakota, для удобства объединившая дублирующие электросети. Тем не менее, перед лицом адмирала Ли было заключено перемирие.

К сожалению, вражда двух экипажей на этом не прекратилась. Она продолжалась и после ухода USS South Dakota из Нумеа. В мае 1943 года газета «Saturday Evening Post» опубликует статью кэптена Гэтча о событиях ночи 14-15 ноября. В ней он припишет своему кораблю главную заслугу в достижении успеха. При выигрышной роли романтического «Линкора X» действия USS Washinghton преподносились как пассивные. Его экипажу это очень не понравится.

25 ноября линкор USS South Dakota пришел на Тонгатабу, а затем отправился домой. Корабль пришвартовался в Нью-Йоркском военном порту 18 декабря. Ликвидация повреждений потребовала 62 дней круглосуточной работы. Одновременно была усилена зенитная артиллерия. Сняли все 28-мм автоматы. Вместо них корабль получил многочисленные автоматы 20-мм «Oerlikon» и 40-мм «Bofors». Был установлен артиллерийский радар Mark-8 на первом КДП ГК. Произвели также незначительные переделки в надстройке, чтобы расширить сектора стрельбы зенитных автоматов. Ремонт был завершен к 25 февраля 1943 года, и линкор вступил в строй. До середины апреля он проходил цикл испытаний и тренировочных плаваний в группе с авианосцем USS Ranger. Затем корабль был направлен в Англию и по август 1943 года действовал совместно с британским Флотом метрополии, базируясь на Скапа-Флоу. Здесь USS South Dakota вместе с однотипной USS Alabama в основном обеспечивала прикрытие северных конвоев.

Затем линкор возвратился на Тихий океан. 14 сентября USS South Dakota и USS Alabama присоединилась к Третьему флоту. Теперь главным занятием линкоров стала бомбардировка японских береговых укреплений и ПВО авианосных соединений. В ноябре 1943 года USS South Dakota приняла участие в операции «Гальваник» (вторжение на острова Гильберта). Позже она поддерживала огнем высадку на Маршалловы острова, атолл Макин и Тараву. 6 декабря USS South Dakota совместно пятью другими линкорами бомбардировала остров Науру. В конце января 1944 года корабль вместе с USS North Carolina и USS Alabama обстреливал Рой, Намюр, Кваджелейн, в феврале-марте прикрывал авианосные соединения в ходе нападения на Каролинские острова, сбив четыре самолета. Потом были японская твердыня на острове Сайпан в Марианском архипелаге, Трук, Тиниан, Палау, Панапе, Улити, Яп на Каролинах, Холландия на Новой Гвинее и так далее... Линейные корабли США не оставались без боевой работы (не в пример многим их европейским и японским коллегам по классу).

Вечером 15 мая 1944 года в ходе операции «Фуражир» (захват Сайпана и Тиниана) сквозь воздушный заслон к соединению TF-58, куда входила USS South Dakota, прорвалась группа японских истребителей и бомбардировщиков. При отражении налета зенитчики линейного корабля сбили четыре самолета и один повредили.

С 19 по 20 июня линкор принимал участие в знаменитом сражении с первым мобильным флотом адмирала Одзавы в Филиппинском море. Во время утреннего боя 19 июня в 10.49 японский пикировщик Jude поразил USS South Dakota 250-кг бомбой. Попадание пришлось в первую палубу надстройки. Были повреждены адмиральские и командирские помещения, электрокабели и трубопроводы. На корабле оказалось 24 убитых и 27 раненых, но его боеспособности это не нарушило. Двумя минутами позже универсальная артиллерия линкора уничтожила два японских самолета, используя снаряды с радиовзрывателем. Один подбитый торпедоносец, не освободившись от своего груза, врезался в борт корабля. Обломки самолета разлетелись по палубе, нанеся мелкие повреждения линкору. К счастью, для USS South Dakota торпеда не взорвалась.

27 июня линкор ушел с Улити в Пьютжет-Саунд для текущего ремонта и модернизации (прибыл 10 июля). В большом количестве были добавлены счетверенные установки 40-мм/56 автоматов «Bofors». 26 августа USS South Dakota отправилась назад в Перл-Харбор, а затем на Улити, чтобы присоединиться к TF-58.

В дальнейшем корабль продолжал боевые действия вплоть до конца войны. Он участвовал в операциях по захвату Филиппинских островов, Гонконга, Тайваня, Иводзимы и Окинавы, а также в бомбардировках островов японской метрополии.

6 мая 1945 года у Окинавы на линкоре произошло ЧП. USS South Dakota получала боеприпасы с судна снабжения USS Rangler, когда в ходе загрузки погребов главного калибра произошло возгорание порохового заряда. От одного вспыхнувшего картуза воспламенились и взорвались еще четыре. Срочное затопление погребов башни №2 спасло корабль. Непосредственно во время инцидента погибло три человека. 32 получили ранения, ожоги и отравления. Восемь из них впоследствии скончались. Причину возгорания до конца выяснить не удалось. Возможно, это был искровой разряд из-за накопленного порохом статического электричества. Корабль отвели для ремонта на остров Гуам, а затем на Лейте.

Оттуда 1 июля 1945 года USS South Dakota направилась к Японским островам. Она по-прежнему обеспечивала прикрытие авианосных соединений и проводила обстрелы береговых укреплений. 14 июля линкор в составе артиллерийской группы бомбардировал берега Хонсю. Удар наносился по металлургическим заводам Камаичи. Это был первый случай обстрела японской метрополии тяжелыми кораблями США. Затем бомбардировкам с участием USS South Dakota подверглись Хоккайдо (Хомацу) и снова Хонсю. Обстрелы продолжались вплоть до признания Японией своего поражения (15 августа) и даже чуть позже.

Наконец, 27 августа линкор бросил якорь в Сагами Вон (о. Хонсю), а через два дня перешел в Токийский залив. Оттуда 20 сентября USS South Dakota направилась через Окинаву и Перл-Харбор к Западному побережью США. 3 января 1946 года корабль прибыл на верфь Филадельфии.

Всего за годы войны линкор USS South Dakota прошел 247 тыс. миль. Его универсальные орудия и зенитные автоматы сбили 64 вражеских самолета. Корабль удостоился 13 боевых звезд.

31 января 1947 года наUSS South Dakota спустили флаг, и она была выведена в резерв. С этого времени линкор хранился на Филадельфийской военно-морской верфи.

В 1954 году рассматривался предварительный проект модернизации линейных кораблей USS South Dakota и USS North Carolina в части увеличения их скорости до 31 узла. Для этого планировалось снять кормовую башню главного калибра и разместить в корпусе новую энергетическую установку. Для USS South Dakota ее мощность должна была равняться 256 тыс. л.с. Кроме того, предполагалась модернизация электроники и усиление защиты. Стоимость проекта оценивалась в 40 млн. долл. Однако эту перестройку вскоре отменили, поскольку роль линейных кораблей в будущем и потребность флота в них выглядели неясными.

1 июня 1962 года линкор USS South Dakota официально исключили из списка американских ВМС, а в 22 октября его корпус продали на слом за 466 425 долл. Разборка началась в следующем месяце. Отдельные части - фок-мачта и фрагменты 406-мм орудий - были выкуплены штатом, имя которого носил корабль. Впоследствии их установили на мемориале в Су Фоллс, на имитирующей палубу площадке, окруженной живой изгородью из кустарника.

См.также

406-мм/45 орудие Mark 1

406-мм/50 орудие Mark 2

406-мм/45 орудие Mark 5, 8

406-мм/45 орудие Mark 6

406-мм/50 орудие Mark 7

Линейные корабли типа Colorado

Линейные корабли типа South Dakota (недостроены)

Линейные крейсера типа Lexington (недостроены)

Линейные корабли типа North Carolina

Линейные корабли типа South Dakota

Линейные корабли типа Iowa

Линейные корабли типа Montana

ВМС США

- Корабельное вооружение

- Морские сражения

- Военно-морские награды

- Словарь морских терминов

- ↑ General Board of the United States Navy - Генеральный совет ВМС США был консультативным органом военно-морских сил Соединенных Штатов, чем-то похожим на военно-морской генеральный штаб. Генеральный совет был учрежден 13 марта 1900 года министром военно-морских сил Джоном Дэвисом Лонгом. Генеральный совет состоял из старших адмиралов, большинство из которых были близки к завершению своей карьеры, и на которых можно было положиться в том, что они «...самоотверженно и объективно обсуждали вопросы, начиная от стратегии и заканчивая характеристиками корабля...». Распущен в 1951 году.

- ↑ Bureau of Construction and Repair (BuC&R, C&R) - «Бюро строительства и ремонта» было частью Военно-морского флота Соединенных Штатов, которое с 1862 по 1940 год отвечало за надзор за проектированием, постройкой, переоборудованием, закупкой, техническим обслуживанием и ремонтом кораблей и других плавсредств для Военно-морского флота. Бюро также управляло верфями, ремонтными мастерскими, лабораториями и береговыми станциями. 20 июня 1940 года Конгресс принял закон, который объединил функции Бюро с функциями Bureau of Engineering (BuEng) - «Инженерного бюро», создав Bureau of Ships (BuShips) - «Корабельное бюро».