SandBox0

419-мм/50 орудие Mark I

| Орудие главного калибра Тип |

| 16,5″/45 BL Mark I 16,5″/50 BL Mark I Модификация |

| ВМС Великобритании |

| «Vickers» Разработчик |

| 1920-21 г. Разработано |

| Состояло на вооружении | ВМС Великобритании |

| Было установлено на | Линейные крейсера проекта «G-3» (проект) |

| Войны и конфликты | Вторая Мировая война |

| 419 мм. Калибр |

| 132,087 (45 клб.) кг. 142,248 (50 клб.) кг. Масса ствола |

| 18 860 (45 клб., ствол) кг. 20 955 (50 клб., ствол) мм. Длина орудия |

| 45/50 калибров Длина ствола |

| 38-40 км. Максимальная дальность стрельбы |

| раздельное заряжание Принцип заряжания |

| до 1,5 выстр./мин. Скорострельность |

| бронебойный полубронебойный фугасный Типы снарядов |

| 727-739 м/с Начальная скорость снаряда |

Содержание

История создания

С 1919 года Департамент кораблестроения продолжал развивать проект многострадального HMS Hood - появились различные проекты как линейных крейсеров, так и линкоров. Требования к ним по вооружению определялись положением, согласно которому корабли вероятного противника будут иметь 380-мм поясную броню и 178-мм палубу. В связи с этим предпочтение отдавалось 457-мм орудию, которое не имело иностранных аналогов по своей мощи, хотя могли рассматриваться 381-мм/50 и 419-мм/45 орудия, которые правда, существовали пока лишь на бумаге.

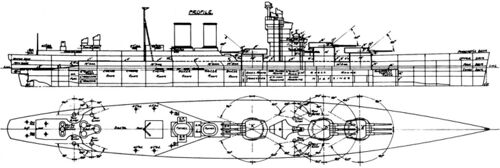

В отношении расположения главной артиллерии большинство специалистов склонялось к применению традиционной схемы в четырех двухорудийных башнях, как на кораблях типов Queen Elizabeth/Royal Sovereign и HMS Hood - идеальной в отношении эффективности управления стрельбой. Двухорудийные башни представляли собой простую и надежную конструкцию - удобную в обслуживании и управлении. Однако расчеты показывали, что из-за роста водоизмещения придется пойти на применение трехорудийных башен. Для верности пришлось подготовить чертежи обоих типов башен, что позволило вести разработку проекта линкоров в двух вариантах. Чтобы получить максимально возможную дальность стрельбы, в проектах новых башен предусматривалось возвышение ствола до угла 40°-45° (по сравнению с 20°-30° в предшествующих проектах). В предварительном проекте линейного крейсера «G-3» главный калибр состоял из девяти 419-мм/45 орудий в трех башнях. Установка 419-мм/50 орудий добавляла около 300 тонн к стандартному водоизмещению.

Однако, в начале 1921 года проект линейного крейсера «G-3» претерпел множество изменений - в части главной артиллерии калибр был снижен с 419-мм до 406-мм. И, в итоге, проект с вооружением из трех трехорудийных башен с девятью 406-мм орудиями был принят для постройки. На этом история 419-мм Впрочем, 12 ноября 1921 года в Вашингтоне началась конференция по ограничению морских вооружений и неделю спустя, 18 ноября, все работы по проектированию и подготовке к постройке линейных крейсеров проекта «G-3» приостановили, а в соответствии с итоговым документом конференции 13 февраля 1922 года заказ на их постройку аннулировали.

В последствии, заложенные в 1922 и сданные флоту в 1927 году, линкоры HMS Nelson и HMS Rodney получили 406-мм/45 орудия Mark I и систему управления огнем, разработанные для кораблей проекта «G-3».

Проектирование

419-мм орудия Mark I[1] являлись дальнейшим развитием разработанного «Vickers» в 1910 году 343-мм/45 орудий Mk V, на основе которых концерном «Armstrong» позднее были созданы 381-мм/42 и 457-мм/40 орудия. Все эти и более ранние артсистемы роднили традиционная для Англии проволочная конструкция ствола[2].

Для вооружения линейных крейсеров проекта «G-3» были проведены расчеты весов и габаритов 419-мм орудия длиной 45 калибров, бронебойного снаряда и трехорудийной башни. И хотя на линейный крейсер проекта «G-3» должны были быть установлены 45-калиберные орудия, инженеры «Vickers», представили технический проект 50-калиберного орудия и башни для него.

Впрочем, 419-мм орудия на линейном крейсере проекта «G-3» «находились» совсем недолго и дальше технического проекта и примерных проработок дело не пошло, не говоря уже о создании хотя бы экспериментального ствола. Однако, конструкция орудия и башенной установки практически без изменений, перекочевали в проект 406-мм/45 орудия Mark I, сначала для вооружения линейных крейсеров проекта «G-3», а затем и линейных кораблей типа Nelson.

Конструкция

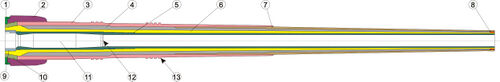

Примечание: 1 - кольцо затвора, 2 - казенник, 3 - кожух ствола, 4 - проволочная намотка, 5 - внутренняя труба «A», 6 - труба «A», 7 - внешняя труба «B», 8 - стопорное кольцо, 9 - поршневое гнездо, 10 - муфта, 11 - зарядная камора, 12 - начало нарезки, 13 - кольцевые выступы для соединения с салазками станка.

Ствол 419-мм орудия Mark I имел традиционную для британцев конструкцию тяжелых орудий. Орудие скреплялось с помощью высокопрочной калиброванной стальной проволоки квадратного сечения[3]. Она наматывалась в нагретом состоянии на внутреннюю трубу. Кроме технологических сложностей, основным недостатком подобного способа скрепления ствола являлась его малая продольная прочность. К тому же изготовленные таким образом стволы получались значительно более тяжелыми, чем имеющие скрепленную конструкцию из насаженных друг на друга в нагретом состоянии труб[4].

Орудие состояло из внутренней сталеникелевой трубы, основной трубы (трубы «А») с двумя фиксирующими выступами для крепления к станку, на которую по всей длине в несколько слоев наматывалось несколько километров стальной проволоки, внешней трубы (трубы «В») и наружного кожуха. С казенной части трубы «А» крепилось затворное кольцо. Затвор - поршневой, системы Велина (англ. Axel Welin), имевший гидравлический привод запирания конструкции Эшбери (англ. Dorsey Frost Asbury). Впоследствии эта конструкция использовалась в 406-мм/45 орудии Мark I.

Технических данных об обеих моделях орудия сохранилось крайне мало - сказался предварительный характер проекта. 419-мм орудия имело реальный калибр 419,1 мм. 45-калиберная модель имела вес ствола 132 087 кг и длину тела ствола (без затвора) - 18 860 мм, 50-калиберная - 142 248 кг и 20 955 мм соответственно. Вес затвора составлял 2200-2500 кг. Объем зарядной каморы - около 700 литров. Ствол имел 100 нарезов постоянной крутизны - 1 оборот на 30 калибров. Рабочее давление пороховых газов в стволе - 3100 кг/см². Скорострельность - 1,5 выстрела в минуту.

Боеприпасы

Выстрел 419-мм орудий состоял из снаряда и зарядов, упакованных в шелковые картузы. Применение поршневого затвора в конструкции британского орудия обеспечивало надежную обтюрацию пороховых газов при выстреле, но и снижало скорострельность[5] по сравнению с немецкими крупнокалиберными орудиями с клиновым затвором. Кроме того применяемые немцами заряды в металлических гильзах и хранение вспомогательных полузарядов в стальных пеналах значительно улучшали взрыво- и пожаробезопасность зарядных погребов и систем подачи, что вкупе с медленногорящими стабильными порохами, не раз спасало немецкие корабли - они горели, но не взрывались.

Снаряды

К 419-мм орудиям был разработан только бронебойный снаряд (APC) с броневым наконечником («макаровским колпачком»), весом 1157 кг и начиненный 28,9 кг первоначально шеллита[6][7] и оснащенный донным взрывателем. Отличием этого снаряда от бронебойных снарядов других систем была коническая, а не оживальная головная часть. Такая форма была и у бронебойных снарядов 406-мм/45 орудия Мark I.

Кроме того, в боекомплекте 419-мм орудиям должны были иметься практические снаряды, представляющие собой инертные бронебойные снаряды, т.е. начиненные песком или иным невзрывчатым материалом для сохранения веса. Для обозначения места падения, снаряд мог оснащаться небольшим зарядом черного пороха[8] и донным взрывателем.

В дальнейшем, предполагалось разработать полубронебойный (CPC, «Common») и фугасный (HE) снаряды.

Заряды

Полный заряд выстрела 419-мм орудий должен был состоять из шести зарядов общим весом 280 кг, упакованных в двойные шелковые картузы. Метательный состав - кордитный[9] порох марки «MD45»[10][11].

Боекомплект

Штатный боезапас линейных крейсеров проекта «G-3» составлял 80 выстрелов на ствол. Максимальная вместимость погребов составляла 116 снарядов (80 бронебойных, 20 полубронебойных Common, 6 шрапнельных, 10 учебных) и 100 зарядов на ствол[12].

Баллистика

Бронебойные снаряды 419-мм/45 орудие Mark I имели начальную скорость - 727 м/с, 419-мм/50 орудие Mark I - 739 м/с. Данных по дальности стрельбы не сохранилось, но, скорее всего, она находилась в пределах 36 000 и 37 000 м для 45- и 50-калиберных орудий соответственно.

Орудийные установки

Если сами 419-мм орудия можно отнести к «традиционным» для английского кораблестроения (в силу проволочной конструкции и преемственности с предшествующими образцами), того же нельзя сказать о непосредственно башенных установках - впервые в английской практике орудия главного калибра предполагалось установить в трехорудийных башнях, имевших множество отличий от предыдущих конструкций:

В отличие от всех предшествующих конструкций башен в трехорудийных снаряды и заряды подавались из погребов к орудиям не в горизонтальном, а в вертикальном положении, при помощи толчкового подъемника. Наученные опытом Ютландского сражения, конструкторы предусмотрели ряд мер, направленных на защиту «маршрута» подачи зарядов от погребов до орудия от возможного воздействия открытого огня, кроме того, сам «маршрут» разделялся пламенепроницаемыми заслонками таким образом, чтобы даже в случае воспламенения одного из зарядов это не привело к проникновению огня в зарядные погреба (что во время Ютландского боя и вызвало гибель трех линейных крейсеров). В результате всех этих усовершенствований, как отмечали специалисты, для кордитных зарядов существовало только одно более или менее опасное место - когда он находился в перегрузочном отделении между погребами и подъемниками (а также непосредственно возле орудия).

Еще одним новшеством новых башенных установок стал отказ от использования воды в качестве рабочей жидкости в гидравлической системе в пользу масла. Это позволило перейти к стальным трубопроводам вместо тяжелых толстостенных медных, используемых ранее. Как следствие - вес и стоимость гидравлической системы заметно снизились.

Диапазон вертикальных углов наведения составлял -3°...+40°. Башни «A» и «B» имели горизонтальные углы обстрела - ±150°, «C» - +30°...+160°. Заряжание орудий осуществлялось при фиксированном угле возвышения +3°. На первый взгляд, в сравнении с 381-мм башенной установкой, позволявшей заряжать орудия при угле возвышения до +20°, это был вынужденный шаг назад. Трехорудийная башня получилась слишком массивной и тяжелой и без механизма заряжания при различных углах. С другой стороны, в пользу примененной в конструкции трехорудийных башен «размодернизации» механизма заряжания говорит тот факт, что выигрыш десятка секунд во «всевозвышенных» установках нивелируется при стрельбе на большие дистанции временем подлета снаряда к цели (при стрельбе на максимальную дистанцию оно достигало 80-85 с), заметно превосходящий цикл заряжания орудия как с фиксированным, так и с «всевозвышенным» углом заряжания.

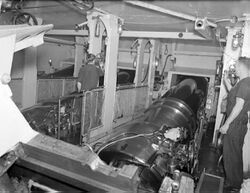

| Рабочее отделение 406-мм башни линкора HMS Rodney. |

|---|

Цикл стрельбы 419-мм орудий составлял 40 секунд, хотя это мало влияло на скорострельность - темп подачи боезапаса из погребов отставал от скорости заряжания и составлял порядка 50 секунд для каждого орудия. В дальнейшем, на 406-мм установках линкоров типа Nelson ни скорость подачи, ни цикл стрельбы так существенно и не уменьшили[13].

Трехорудийная 419-мм башня стала самой тяжелой из спроектированных «Vickers» артустановок и неудивительно, что размещение в корпусе корабля такого монстра весом более полутора тысяч тонн стало непростой конструкторской задачей, и даже впоследствии установки линкоров типа Nelson первоначально оказались непригодны к стрельбе, без установки дополнительного вертикального погона с комплектов катков. И лишь после доработки с использования башен были сняты все ограничения. справились с ней далеко не сразу.

Что же касается двухорудийных установок, то вероятно какие-то расчеты были сделаны позже - промежуточный вариант линейных крейсеров проекта «G-3» имел на вооружении три двухорудийных 419-мм башни, однако, вес залпа (6 942 кг) шестиорудийного варианта был значительно меньше девятиорудийного (8 361 кг) и этот вариант вооружения был отклонен.

Башенные установки 419-мм/50 орудий не отличались от 45-калиберных, за исключением более толстой задней плиты для уравновешивания возросшего веса стволов, а кроме того, и сами стволы были неуравновешены относительно цапф - в противном случае пришлось бы полностью перерабатывать конструкцию башни. Вероятно, поэтому 50-калиберные орудия никогда не рассматривались в качестве главного калибра линейных крейсеров проекта «G-3».

С артустановками главного калибра оказалась связана еще одна проблема - уже в ходе испытаний 406-мм/45 орудий Mark I линкоров типа Nelson выяснилось, что воздействие дульных газов на корпус и надстройки корабля существенно выше, чем это ожидалось. Так, при стрельбе из башен «A» и «B» прямо по ходу линкора действием этих газов повреждалась часть палубного оборудования, а нахождение личного состава в подпалубных помещениях становилось попросту небезопасным. Похожая картина складывалась при стрельбе башни «X» на кормовых углах близких к предельным - появлялись повреждения в надстройке, создавались затруднения для находившихся на мостике, особенно при стрельбе на большую дистанцию при угле возвышения орудий 40 градусов.

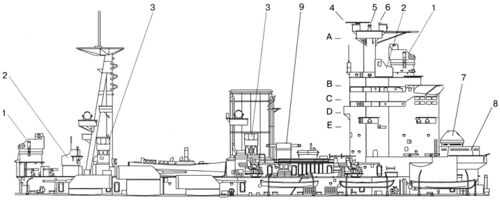

Управление огнем

Системы управления огнем главного калибра линейных крейсеров проекта «G-3» перекочевала на линейные корабли типа Nelson практически в неизменном виде и включала в себя два командно-дальномерных поста (КДП) на носовой (главный) и кормовой (резервный) надстройках. Оба КДП оснащались 4,57-м дальномерами и визирами и были связаны с центральным артиллерийским постом (ЦАП) и башнями главного калибра посредством новейшей на тот момент передаточной (трансмиттерной) системы «асинхронного»[14] типа.

Цифрами обозначены: 1 - КДП главного калибра с 4,57-м дальномером; 2 - КДП противоминного калибра с 3,65-м дальномером; 3 - пост управления боевым 914-мм прожектором; 4 - 3,65-м зенитный дальномер; 5 - пост управления зенитным огнем; 6 - зенитный вычислительный пост; 7 - вращающийся бронированный пост управления огнем ГК; 8 - боевая рубка; 9 - пост управления торпедной стрельбой.

Уровни надстройки: A - Платформа управления зенитным огнем (зенитная платформа); B - платформа постов управления огнем; C - адмиральский мостик; D - компасная платформа (капитанский мостик); E - платформа прожекторов.

В центральном артиллерийском посту, расположенном под броневой палубой непосредственно за погребами боезапаса размещался «мозг» системы управления огнем - «Адмиралтейский планшет» Mark I, являвшийся дальнейшим развитием «столика Дрейера» Mark V` установленного на линейном крейсере HMS Hood. Именно здесь «обсчитывались» все входящие данные о цели и параметрах движения своего корабля.

Кроме того, имелся резервный пост управления стрельбой во вращающемся бронированном куполе, расположенном поверх носовой боевой рубки, также соединенным системой передачи данных с ЦАП и башнями. В отличии от КДП резервный пост не имел своего дальномера - при его использовании дистанцию до цели в ЦАПе получали из башен, каждая из которых оснащалась 12,5-м дальномером.

Все КДП (как главного, так и противоминного калибров), а также резервный бронированный пост имели гидравлический силовой привод.

419-мм/45 орудия Mark I в искусстве

419-мм/45 орудиями Mark I вооружен представленный в игре «Мир Кораблей» акционный премиумный линкор VII уровня Collingwood английской ветки. Линкор представляет собой вариант корабля типа Nelson с 419-мм/45 орудиями главного калибра и зенитной артиллерией, ориентировочно, на середину 1944 года.

См.также

- 305-мм/45 орудие Mark X

- 305-мм/50 орудие Mark XI

- 343-мм/45 орудие Mark V

- 381-мм/42 орудие Mark I

- 406-мм/45 орудие Mark I

- 457-мм/40 орудие Mark I

Примечания

- ↑ Название модели Mark I орудию так и не было присвоено, так как проект орудий носил предварительный, оценочный, характер.

- ↑ Представлявший собой «сэндвич» из четырех слоев-цилиндров «посаженных по горячему», при этом роль «начинки» в «сэндвиче» играла скрепляющая два внутренних слоя проволока прямоугольного сечения - ее на одно орудие шло порядка 250 км.

- ↑ Часть производителей использовали проволоку прямоугольного сечения - ленту.

- ↑ Самое известное британское 42-калиберное 381-мм орудие модели Mark I проволочной конструкции имело вес - 101 605 кг включая затвор. Аналогичное немецкое 380-мм/45 орудие SK L/45 скрепленной конструкции весило около 80 000 кг.

- ↑ В ходе Ютландского сражения скорострельность тяжелых британских орудий составляла 1-1,5 выстрела в минуту против 2-2,5 у немецких 305-мм/50 орудий SK L/50. Впрочем, главный артиллерист линейного крейсера SMS Derfflinger фон Хаазе говорит о полузалпах каждые 10 секунд, что дает 3 выстрела в минуту на ствол.

- ↑ Шеллит, «Shellite» представляет собой смесь пикриновой кислоты и динитрофенола или гексанитродифениламина в соотношении 70/30 - 60/40. Шеллит был менее чувствителен к ударам чем лиддит, а также имел преимущество низкой точки плавления, что позволяло легко его плавить и заливать в снаряды во время производства.

- ↑ С начала 1930-х годов снаряды морских орудий стали снаряжаться TNT. TNT - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.

- ↑ Ды́мный по́рох (также «чёрный порох») - исторически первое взрывчатое вещество, состоящее в основном из трёх компонентов: селитры, древесного угля и серы. Изобретён в Китае, в Средневековье. К 1890-м годам оказался почти полностью вытеснен из военной сферы более совершенными взрывчатыми веществами, а как метательное вещество уступил место различным видам бездымного пороха.

- ↑ Кордит - название одного из видов нитроглицеринового бездымного пороха. В 1887 году в Великобритании Альфред Нобель разработал баллистит, один из первых нитроглицериновых бездымных порохов, состоящий в одном из последних вариантов из равных частей пороха и нитроглицерина. Баллистит был модифицирован Фредериком Абелем и Джеймсом Дьюаром в новый состав - кордит. Он также состоит из нитроглицерина и пороха, но использует самую нитрированную разновидность пороха, нерастворимую в смесях эфира и спирта, в то время как Нобель использовал формы, растворимые в данных смесях.

- ↑ Кордит «MD45» состоял из 65% нитроцеллюлозы (13,1% азота), 30% нитроглицерина и 5% жидкого парафина (вазелина). При длительном хранении, кордит был подвержен разложению, а затем и самовозгаранию, что привело к гибели в собственных базах нескольких крупных кораблей. Недостатком кордитных порохов является высокая температура и скорость горения: первая приводила к быстрому выгоранию стволов, вторая приводила к взрыву порохового погреба и гибели корабля в случае возгорания зарядов в нем, в отличие от немецких кораблей, которые горели, но не взрывались. Немецкие орудия, использующие медленногорящие пороха, имели, как минимум, на треть большую живучесть ствола по количеству выстрелов полным зарядом.

- ↑ В начале 1930-х годов были приняты заряды на основе нового пороха. Исследования новых кордитных порохов (кордиты «RDB»), не использующих в процессе производства ацетон, продолжались в направлении добавления стабилизаторов, что в итоге привело к созданию широко используемого во Второй Мировой войне пороха. В Великобритании этот тип был известен как кордит «SC» («Solventless Cordite»). Кордит «SC» производился в различных формах и размерах, поэтому конкретная геометрия пороха обозначалась с помощью букв или цифр, или и того, и другого, после «SC». Например, последующие цифры означали стержнеобразный шнур, причем цифра означала диаметр в тысячных долях дюйма. «SC280» означает - кордитный шнур диаметром чуть более 7,1 мм.

- ↑ Приводятся данные для проекта «G-3», вооруженного 406-мм/45 орудия Мark I.

- ↑ По мнению директора Департамента морских вооружений, без существенной модернизации существенно повысить скорострельность 406-мм установок было нельзя и лучшее, на что можно рассчитывать, - это 40 секунд для первых четырех выстрелов и 45 секунд - для последующих. Первые годы службы HMS Nelson и HMS Rodney подтвердили правильность этого мнения - в период с 1928 по 1933 год средняя скорострельность 406-мм/45 орудий Mark I составляла от 1,9 до 1,53 выстрелов в минуту (для сравнения - для 381-мм/42 орудий Mark I этот же показатель составлял от 2,28 до 1,93).

- ↑ Система передачи данных «асинхронного» типа пришла на смену системе, известной как «шаг за шагом». Достоинство новой системы заключалось в том, что данные целеуказания можно было одновременно передавать на большее число постов (в системе «шаг за шагом» их число было ограничено), переключение управления с одного поста на другой проходило быстрее и не требовало предварительных настроек. Новая система требовала гораздо меньше времени для приведения в действие, а в случае временного обесточивания могла использоваться сразу после возобновления питания - в то время как системе «шаг за шагом» в подобной ситуации требовалась новая настройка. К недостаткам новой системы можно было отнести дороговизну, а также сложность и меньшую эксплуатационную надежность. Эксплуатация показала, что на высоких скоростях новая система менее точна, чем «шаг за шагом».

Литература и источники

Литература

- Friedman N. Naval weapons of World War one. — Barnsley, UK: Seafort Publishing, 2011. — EPub с. — ISBN 978-1-84832-100-7

- Campbel J. Naval weapons of World War two. — Annapolis, Maryland, USA: Naval Institute Press, 1985/2002. — 406 с. — ISBN 0-87021-459-4

- Мужеников В.Б. Линейные крейсера Англии. Часть 3. — «Боевые корабли мира». — С-Пб.: Арбузов В.В., 2001. — 96 с.

- Мужеников В.Б. Линейные крейсера Англии. Часть 4. — «Боевые корабли мира». — С-Пб.: Арбузов В.В., 2006. — 118 с.

- Кофман В.Л. Гибель владыки морей. Линейный крейсер «Худ». — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2009. — 128 с. — ISBN 978-5-699-36380-3

- Дашьян А.В., Патянин С.В., Митюков Н.В., Барабанов М.С., Иванов В.В., Гайдук А.А. Флоты Второй Мировой. — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2009. — 608 с. — ISBN 978-5-699-33872-6

- Дашьян А.В., Патянин С.В., Токарев М.Ю., Балакин С.А., Кофман В.Л. Все линкоры Второй Мировой. — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2009. — 386 с. — ISBN 978-5-699-51001-6

- Дашьян А.В. Убийцы «Бисмарка». Линкоры «Нельсон» и «Родней». — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2010. — 112 с. — ISBN 978-5-699-41247-1

- Кофман В.Л., Дашьян А.В. Ужас «карманных» линкоров. Линейные крейсера «Ринаун» и «Рипалс». — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2011. — 128 с. — ISBN 978-5-699-50358-2

- Паркс О. Линкоры Британской Империи. Часть 7: Эпоха дредноутов. — СПб: ООО «Галея Принт», 2008. — 116 с. — ISBN 978-5-8172-0132-1

- Паркс О. Линкоры Британской Империи. Часть 8: Последние властелины морей. — СПб: ООО «Галея Принт», 2011. — 190 с. — ISBN 978-5-8172-0140-6

Ссылки

- dreadnoughtproject.org

- www.navweaps.com

- www.shipbucket.com

- www.german-navy.de

- Naval History and Heritage Command

- www.naviearmatori.net

- www.associazione-venus.it

- Kreiser

- forums.airbase.ru

- tsushima.su