IJN Ōi (1920)

IJN ŌI

| 24 ноября 1919 г. Заложен |

| 15 июля 1920 г. Спущен на воду |

| 4 мая 1921 г. Введен в строй |

| 19 июля 1944 г. Гибель |

| 5330 / 6970 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 162,2 / 14,17 / 5,2 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 450 чел. Общая численность |

| 63,4 / мм. Пояс/борт |

| 28,6 мм. Палуба |

| 51 мм. Боевая рубка |

Конфигурация 1921 г.:

- 7 x 140 мм/50 тип 3;

- 2 x 80 мм/40 тип 3;

- 2 х 7,7 мм пулеметы «Levis»;

- 16 x 533 мм ТА (4x2);

- 48 мин заграждения;

- 2 бомбомета (24 глубинные бомбы);

- взлетная платформа для колесных самолетов (1925 г. на вооружение так и не поступили.).

Конфигурация 1941 г.(«тяжёлый торпедоносец»):

- 4 x 140 мм/50 тип 3;

- 2 x 80 мм/40 тип 3;

- 4 x 25 мм/60 тип 96;

- 60 x 610 мм ТА (10x4);

- 48 мин заграждения;

- 2 бомбомета (24 глубинные бомбы).

Конфигурация 1942 г.(десантный вариант):

- 2 x 140 мм/50 тип 3;

- 2 x 80 мм/40 тип 3;

- 6 x 25 мм/60 тип 96;

- 8 x 610 мм ТА (2x4);

- 8 десантных барж типа 14-м «Дайхацу»;

- 48 мин заграждения;

- 2 бомбомета (24 глубинные бомбы).

Содержание

История создания

Военно-морской флот Японии зародился в 1872 г., когда было создано морское министерство, которое через три года разработало первую японскую кораблестроительную программу. Изначально промышленность Японии была не способна самостоятельно строить военные суда и поэтому первые японские корабли строились на английских, а впоследствии на французских и германских верфях.

В то время было популярно мнение (французская «Молодая школа»), что с появлением торпедного вооружения будущее за легкими, быстрыми кораблями, а неповоротливые броненосцы доживают свои последние дни. Японское командование военно-морских сил под влиянием французских идей стало развивать свой флот, делая основной упор на легкие суда (крейсера, канонерские лодки, миноносцы).

Только начиная с 1890 г. Япония начала полностью самостоятельно строить корабли, но все еще по европейским чертежам. После победы в войне с Китаем в 1895 г. Япония наращивает свой флот, как самостоятельно (по европейским чертежам), так и заказывая корабли в Европе (Германии, Англии). В 1902 г. под руководством морского министра Японии Ямамото был разработан "Трактат о национальной обороне", в котором были описаны принципы организации и боевого состава флота.

Трактат в полной мере стали использовать в Русско-японской войне 1904 г., где японские корабли показали свое превосходство, но в то же время выявились конструктивные недостатки (плохие ходовые мореходные качества, слабое вооружение). Сделав выводы японцы прекратили производство малых судов, переведя оставшиеся на охрану баз. Военный опыт и научно-технический прогресс подтолкнули японский флот в 1907 г. к дальнейшему развитию в сторону утяжеления судов (было запланировано создание мощного флота, включавшего линкоры, броненосные крейсера, усиленные легкими крейсерами и эскадренными миноносцами).

В тактическом плане был взят курс на укрупнение морских соединений. У японцев не было опыта создания крупных боевых судов и чертежи опять были заимствованы в Англии, но дороговизна тяжелых кораблей не позволила наладить их массовое производство. Тяжелые финансовые условия заставляли японцев то упрощать конструкцию, например, производить более дешевые корабли типа Sakura (турбины были заменены на паровые машины), то покупать в Англии только два турбинных эсминца типа Urakaze.

В результате к первой мировой войне Япония обладала малым количеством современных кораблей (например,эсминцев было всего 4) и срочно в 1914 г. на постройку были выделены деньги. К этому моменту Япония уже научилась быстро строить корабли, например 10 эсминцев типа Kaba были построены всего за 5 месяцев (по качеству были близки к Sakura).

Участие в первой мировой войне позволило Японии легко захватить германские колонии, что вновь подтолкнуло флот к развитию. Была предложена программа "Флот 8-4", предполагавшая строительство 8 линкоров и 4 линейных крейсеров, но по финансовым соображениям была сильно урезана, хотя благодаря именно этой программе и были построены предшественники типа Kuma тип Tenryū (2 крейсера).

К этому моменту Япония уже начала готовится к столкновению с флотом США. В ответ на «Трехлетнюю кораблестроительную программу» США Япония в 1917 г. утвердила «Программу развития флота 8-4», но из-за нехватки средств в 1917 г. была построена лишь малая часть (например из 27 запланированных эсминцев было построено лишь 2). В период с 1918 по 1922 флот Японии бурно развивался, построено 44 эсминца различных типов (Kamikaze , Momi ,Vakataka) и пять 5500-тонных крейсеров-лидеров типа Kuma (IJN Kitakami, IJN Tama, IJN Kuma, IJN Kiso, IJN ŌI).

Это были одни из последних кораблей, построенные до подписания Вашингтонского соглашения, ограничивавшего размеры Японского флота до 60% от суммарного тоннажа Великобритании или США, что привело к уничтожению части уже заложенных линкоров и заставило японцев впихнуть максимум вооружения в минимальное водоизмещение. Но это уже совсем другая история.

Предшественники

тип Tenryū (рус. «Тенрю»)

Предпосылки к созданию

Заказан в рамках программы «Флот 8-4». 15 легких крейсеров водоизмещением 5500 т было построено в период с 1920 по 1925 г.г. Эти легкие крейсера обладали одинаковыми корпусами, но тем не менее, делились на три типа. Пять крейсеров 1-й серии типа Kuma проектировались и строились первыми, за ними последовало шесть крейсеров 2-й серии типа Nagara и три корабля 3-й серии типа Sendai. Все корабли получили названия в честь рек и ручьев Японии. Проектирование крейсеров типа Kuma началось еще до завершения постройки кораблей Tenryū и Tatsuta (рус. «Тацутa»).

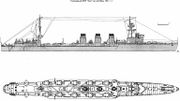

Проектирование

Проект разработан капитаном 1-го ранга Хирага. Первоначально он повторял Tenryū , но с пятью 140-мм орудиями (у Tenryū 4 орудия) и водоизмещением 3500 т («улучшенный Tenryū».). Под влиянием постройки в США десяти «скаутов» типа Omaha с восемью 152-мм орудиями, размеры корабля увеличили (начальные размеры 157,8*14,17*5,2 увеличили до 162,2*14,17*5,2), что позволило довести число 140-мм орудий до семи и дальность плавания до 8500 миль (против 6000 миль у Tenryū) 10-узловым ходом. По своей сути проект являлся развитием легких крейсеров периода первой мировой войны.

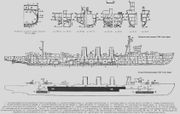

Описание конструкции

Корпус и бронирование

Корабль имел клепанный корпус с удлиненным полубаком и однопалубными надстройками, который делился поперечными водонепроницаемыми переборками, доходившими до верхней палубы, на 16 отсеков. На всем своем протяжении, за исключением носовой оконечности, он имел двойное дно, которое частично использовалось в качестве топливных цистерн.

Вертикальный броневой пояс постоянной толщины, прикрывал отсеки с главными механизмами. Он состоял из двух слоев (36 и 25,4 мм) нецементированной хромистой стали, жестко присоединенных между собой. Противоторпедные и продольные переборки отсутствовали. Бронирование обеспечивало защиту от снарядов калибром до 120 мм на дистанциях 40-70 кбт и позволяло вести бой только с легкими кораблями. Бронированная боевая рубка располагалась в легкой носовой надстройке с закрытым и открытым ходовыми мостиками.

Единственный прибор управления огнем находился на трехногой фок-мачте и был связан с вычислительным прибором и боевыми постами телефонов (впервые на японских крейсерах). В связи с модификациями вооружения (см. главу Вооружение) в 1941 г. ширина палубы была увеличена с 14,17 м до 17,6 м и увеличилась осадка корабля с 5,2 м до 5,5 м. (по тем же причинам в 1943 г. осадка возросла до 5,8).

Энергетическая установка и ходовые качества

На крейсерах типа Kuma стояло по 12 котлов Kampon с нефтяным отоплением и по четыре турбозубчатых агрегата 4 ТЗА Mitsubishi-Parsons-Gihon, связанных с четырьмя гребными винтами. Суммарная мощность машин 90 000 л.с.

Скорость полного хода — 36 узлов. Расчетная дальность плавания 14-узловым ходом — 5000 морских миль. Для возможности установки машин большей мощности взятый за основу корпус типа Tenryū и в средней части сделали на палубу выше для обеспечения внутреннего пространства.

Недостатки конструкции

В проекте Kuma были следующие недочеты значительно снижающие боевую живучесть корабля:

- Недостатки:

- неудачное расположение 140-мм орудий, три из которых (3,4 и 5) были удалены от погребов боезапаса.;

- погреба боезапаса находились рядом с топливными танками (для носовой группы орудий) и машинным отделением (для кормовой группы орудий).;

- отсутствовала централизованная система выравнивания крена и дифферента, при недостаточной производительности водоотливных средств.

.

Экипаж и обитаемость

- Общая численность проектная = 450 человек

- Численность фактическая = 438 человек

- Численность с 1941 = 560 человек

Вооружение

Главный калибр

На момент спуска на воду 3 октября 1921 г. вооружение составляли семь 140-мм орудий тип 3 (дальность стрельбы 15800 м; 6 выстрелов в минуту) в одноорудийных установках.

Вспомогательная/зенитная артиллерия

Две 80-мм/40 тип 3 (дальность 6800 м от 13 до 18 выстрелов в минуту)

Минно-торпедное вооружение

Торпедные аппараты 4*2 ТА (16 торпед) 533-мм торпедными аппаратами, 48 мин заграждения.Противолодочное и противоминное вооружение

Два бомбомета (24 глубинные бомбы).

Зенитное вооружение

Два пулемета «Levis» 7,7-мм

Авиационное вооружение

Взлетная платформа для колесных самолетов (1925 г. на вооружение так и не поступили.)

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

СУАО для 140 мм орудий: прибор управления огнем тип 13; вычислительный прибор тип 13; визор прицеливания тип 13.

Модернизации и переоборудования

На момент начала второй мировой войны тип Kuma был уже сильно устаревшим. С появлением авианосцев и новых боевых самолетов стало очевидно, что кораблям срочно необходимо увеличить ПВО защиту и эту проблему попытались решить модификацией в сентябре 1941 г. Для усиления зенитного вооружения были сняты 3 пушки главного калибра с установкой вместо них установлены четыре 25 мм зенитных автомата тип 96.

В рамках стратегии внезапных ночных торпедных атак и нападений во время якорных стоянок было усилено торпедное вооружение, заменены торпеды и торпедные аппараты на 10*4 ТА 610 мм. Как показала практика американцы быстро поняли опасность и стали избегать боев в ночное время, а после появления радиолокаторов, торпедные крейсера стали практически бесполезны. Несмотря на улучшенное ПВО корабли были слабо защищены от массированных авиационных налетов.В 1942 г. концепция торпедных крейсеров была признана ошибочной и IJN ŌI отправили на переоснащение, которое закончилось в сентябре 1942 г. Еще две пушки главного калибра были заменены, а количество зенитных автоматов возросло до 6, по бортам закрепили десантные баржи «Дайхацу», были демонтированы торпедные аппараты (кроме носовых), кормовую надстройку оборудовали для дополнительного личного состава.IJN ŌI официально стал классифицироваться как скоростной транспорт.

| Вооружение | 1921 | 1941 | 1942 |

|---|---|---|---|

| Пушечное | |||

| 140 мм | 7 | 4 | 2 |

| 80 мм | 2 | 2 | 2 |

| Зенитное | |||

| 7,7 мм «Lewis» | 2 | 2 | 2 |

| 25 мм автомат | 4 | 6 | |

| Торпедное и минное | |||

| ТА 4*2 533 мм | 4 | ||

| ТА 10*4 610 мм | 10 | 2 | |

| мины заграждения | 48 | 48 | 48 |

| Бомбометы (24 глубинных мины) | 2 | 2 | 2 |

| Десантные баржи типа 14-м Daihatsu | 8 |

История службы

Основная часть службы IJN ŌI пришлась на мирное время между первой и второй мировой войной.После нескольких походов к берегам Китая и Сайгона, побывав стационером в Мако.

С 1932 г. был учебным кораблем артиллерийской школы в Куре. С 1935 г. поступил в распоряжение инженерной школы в Куре. В 26.09.1935 г. получил повреждения надстроек, которые получил во время тайфуна, участвуя в маневрах Четвертого флота. Отремонтирован в Куре и 31.05.1936 вернулся в строй.

В 1937 г. вместе с Kuma участвовал в учебном походе к берегам Китая и в морской блокаде Китая. С 21.12.1937 г. - учебный корабль артиллерийской школы в Куре. С 27.06.1938 по 25.08.1941 г. - учебный корабль школы подводного плавания. В 1941 г. переоборудован в торпедный крейсер. В 1942 г. участвовал в сопровождении двух конвоев в Мако.

С 25.05.1942 г. по 17.06.1942 г. в составе соединения поддержки обеспечивал захват островов Алеутской гряды. После операции был переоборудован в скоростной транспорт. С 29.10 по 3.11.1942 г. перевез из Рабаула на остров Буин 370 морских пехотинцев с оружием.

С 21.11 по 6.12. 1942 г. из Манилы в Рабаул доставил 250 т грузов и т.д. Перевозка грузов и людей на различные места продолжалась до самой гибели судна. Из боевых действий стоит еще отметить обеспечение рейда в Индийский океан с 27.02 по 25.03.1944 г. соединения контр-адмирала Саконжу.

Гибель

18.07.1944 г. в сопровождении эсминца Sikin вышел из Сингапура, но из-за неисправности главных механизмов сбавил ход до 12 уз, что позволило обеспечить ремонт, который продолжался около 15 часов.

19.07.1944 в 570 милях от Гон Конга на подходе к Маниле крейсер атаковала американская подводная лодка Flasher. Из четырех выпущенных торпед в левый борт IJN ŌI попало две. Их взрывы привели к возгоранию топлива, затоплению водой носовых моторных отсеков и полной потере хода.

Спустя два часа после первой атаки, подводная лодка с дистанции 3 км выпустила еще четыре торпеды. Одна из них взорвалась в районе носового моторного отсека левого борта, отвалилась носовая оконечность корпуса и спустя два часа корабль затонул.

Sikin подошел к IJN ŌI за пять минут до его гибели и успел принять на борт 368 чел. (с командиром), которых 22.07.1944 г. доставил в Сингапур. На крейсере погибло 53 чел.

Место гибели

Командиры

- Капитан Takeshi Maruo - 4 мая 1921 - 10 ноября 1922

- Капитан Eijiro Hamano - 10 ноября 1922 - 1 декабря 1923

- Капитан Saisuke Hashimoto - 1 декабря 1923 - 10 мая 1924

- Капитан Shigeru Matsushita - 10 мая 1924 - 1 декабря 1924

- Капитан Yurikazu Edahara - 1 декабря 1924 - 20 November 1925

- Помощник Капитана / Капитан Toraroku Akiyama - 20 ноября 1925 - 15 ноября 1927 (дослужился до капитана 1 декабря 1925.)

- Капитан Masaharu Ebino - 15 ноября 1927 - 10 декабря 1928

- Капитан Soichi Kasuya - 10 декабря 1928 - 1 апреля 1929

- Капитан Eikichi Katagiri - 1 апреля 1929 - 30 ноября 1929

- Капитан Nishizo Tsukahara - 30 ноября 1929 - 1 декабря 1930

- Капитан Shunichi Okada - 1 декабря 1930 - 1 апреля 1931

- Капитан Masaichi Niimi - 1 апреля 1931 - 15 октября 1931

- Капитан Taiji Ota - 15 октября 1931 - 1 декабря 1932

- Капитан Teizo Yamanouchi - 1 декабря 1932 - 1 июня 1934

- Капитан Kumeichi Hiraoka - 1 июня 1934 - 15 ноября 1935

- Капитан Gisaburo Yamaguchi - 15 ноября 1935 - 1 декабря 1936

- Капитан Kiyohide Shima - 1 декабря 1936 - 1 декабря 1937

- Капитан Yasuo Yasuba - 1 декабря 1937 - 10 января 1939

- Капитан Isamu Takeda - 10 января 1939 - 15 ноября 1939

- Капитан Senzaburo Tomomura - 15 ноября 1939 - 15 ноября 1940

- Капитан Yoshio Kanemasu - 15 ноября 1940 - 1 сентября 1941

- Капитан Nobue Morishita - 1 сентября 1941 - 10 апреля 1942

- Капитан / RADM* Moichi Narita - 10 апреля 1942 - 3 октября 1942 (умер по естественным причинам)

- Капитан Takeo Nagai - 3 октября 1942 - 24 декабря 1942

- Капитан Shinshiro Soma - 24 декабря 1942 - 23 июля 1943

- Капитан Shigezo Kawai - 23 июля 1943 - 12 февраля 1944

- Капитан Katsuo Shiba - 12 февраля 1944 - 19 июля 1944

Награды

Этот корабль в искусстве

См. также

Примечания

- ŌI - река на юго-западе о.Хонсю.

- 1 морская миля – 1,853 км.

- 1 узел - 1,852 км/ч.

- 1 кбт – 0,1852 км.

Литература и источники информации

- Альпаков Ю.В. Боевые корабли японского флота. Крейсера.10.1918-1945 гг.. — Санкт-Петербург. — Галерея Принт, 1998. — 156 с.

- Иванов С.В. «Война на море" №25 - Легкие крейсера Японии.». — Белорецк: «Нота», 2004.

- Патянин С.В. «Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.))». — Санкт-Петербург: ГИПП “Искусство России”, 1998 г..

- https://en.academic.ru

- https://coollib.net