SandBox5

| | |||

| Модель | 127-мм/45 SK С/41 | 55-мм/77 Gerät 58 | 30-мм/73 M44 |

|---|---|---|---|

| Калибр, мм / длина ствола, клб. Вес орудия с затвором, кг Длина орудия, мм Длина ствола, мм Число нарезов Скорострельность (практ.), выстр./мин Вес унитарного патрона, кг Вес снаряда, кг Вес разрывного заряда, кг Вес метательного заряда, кг Начальная скорость снаряда, м/с Дальность стрельбы, м Досягаемость по высоте, м Живучесть ствола, выстр. |

127/45 4250 5807 5400 40 15-18 49 28 2 10 830 22 000/40° 12 200/70° 1950 |

55/77 650 6150 4220 20 140 5,3 2 0,450 1,1 1020-1050 4000/45° эффект. 2500/80° эффект. н/д |

30/73 185 3145 2200 20 400 1,1 0,330 0,100 0,200 910 7000/45° 4500/85° н/д |

Почти вся артиллерия немецких эсминцев и миноносцев изготавливалась концерном «Rheinmetall-Borsig AG»[1], штаб-квартира которого располагалась в Дюссельдорфе.

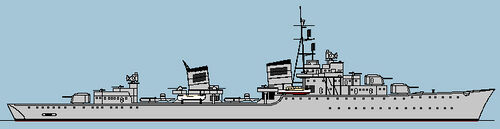

Системы вооружений и приборы управления огнем практически без изменений, кроме как количественных, перекочевали в проект эскадренного миноносца 1945 с ранее разработанных кораблей типа 1944.

Главный калибр

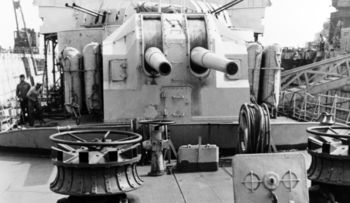

Главный калибр эскадренных миноносцев проекта 1945 состоял из восьми 127-мм/45 орудий SK С/41 в башенных установках LC/41. Башни располагались парами линейно-возвышенно на носу и корме, имея горизонтальный сектор обстрела - до ±150° от походного положения.

127-мм орудие C/41 являлось глубокой модификацией модели SK С/34. Несколько изменилась длина, нарезка, вес ствола, но главное - орудия использовали новые унитарные боеприпасы, заряжаемых при помощи механических досылателей, для чего использовалась конструкция затвора 127-мм/61 орудия KM 40[2].

127-мм/45 орудие SK С/41 полуавтоматическое, с лейнированным стволом и горизонтальным клиновым затвором. При заряжании первого выстрела требовалось вручную открыть затвор. Выстрел производился электромагнитным способом, который на случай неисправности дублировался механической системой. Орудие имело гидроцилиндр тормоза отката и пневматический накатник[3]. Досылание унитарного выстрела осуществлялось досылателем с электроприводом. С наружной стороны стволов к качающейся части установки, либо к внутренней стенке башни крепились механические установщики дистанционных взрывателей.

127-мм/45 орудие SK С/41 имело фактический калибр 128 мм, длину ствола - 45 клб., вес - 4250 кг[4], общую длину (с затвором) - 5807 мм (45,37 калибра), длину тела ствола - 5400 мм (42,19 калибра), длина нарезной части ствола - 4547 мм (35,52 калибра), объем зарядной каморы - 14,37 литра. Ствол имел 40 нарезов, размером 1,7 на 5,05 мм. Рабочее давление в канале ствола 2950 кг/см². Данных о предполагаемой живучести ствола не сохранилось - вероятно, она была не ниже чем у 127-мм/45 орудия SK C/34 - около 2000 выстрелов. Цикл стрельбы - около 3 секунд, или 20 выстрелов в минуту, однако, даже в полигонных условиях она составляла 15-18 выстрелов. А в корабельных условия зависела еще и от скорости подачи.

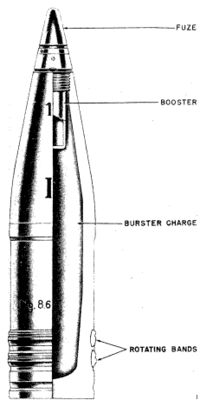

Боеприпасы к орудию SK С/41 были унитарного заряжания, весом 49 кг, и состояли из снаряда и порохового заряда заключенного в латунную или стальную[5] гильзу. Снаряды 127-мм/45 орудия SK С/41 не совпадали с боеприпасами 127-мм/61 орудий Flak 40/KM 40, а использовали снаряды 127-мм/45 орудиям SK С/34, но запрессованные в другую гильзу.

К орудию SK С/41 имелось два типа снарядов: фугасный с головным взрывателем и баллистическим обтекателем[6]; зенитный с головным дистанционным взрывателем. Снаряды весом 28 кг, содержащие 2 кг TNT[7] марки Fp 1[8] имели начальную скорость - 830 м/с, дальность стрельбы - 22 000 м (при возвышении ствола 40°) и досягаемость по высоте - 12 200 м (при 70°).

Двухорудийная башня LC/41[9] представляла собой доработанную под орудия меньшего калибра 150-мм башню эсминцев типа Narvik, которая в свою очередь была облегченным вариантом башенных установок немецких линкоров. Снижение веса со 108-120 т (линкоры) сначала до 60 т (тип Narvik), а затем и до 40,5 т достигалось, в основном, снижением толщины брони установок: со 100(лоб)-40(стенки) сначала до 30(лоб)-20(бока), а затем и до противоосколочных 8-10 мм. Орудия в башне размещались в единой люльке, заряжание осуществлялось механическими досылателями, вертикальная и горизонтальная наводка - по указателям электрическими приводами. Углы возвышения составляли -10°...+60°[10]. Предельно «облегченная» башня весила почти вдвое больше двух одинарных установок. Скорости наведения в обеих плоскостях составляли 8-10° в секунду.

Боезапас хранился в погребах, расположенных непосредственно под установками, и включал 180 снарядов на орудие, что было почти в два раза меньше чем на английских и в полтора, чем на французских эсминцах. Снарядные стеллажи набирались из съемных деревянных решеток, крепившихся к вертикальным стальным брусьям. Подача боеприпасов осуществлялась электрическими подъемниками со скоростью 10-12 патронов на ствол в минуту. Сверх штатного боекомплекта в каждой башне могло храниться до 20 патронов, что давало общий боекомплект в 190 выстрелов на ствол - примерно на 15, максимум 20, минут интенсивного боя, что было мало даже для начала Второй Мировой войны.

Зенитная артиллерия

Зенитное вооружение эскадренных миноносцев проекта 1945 состояло из четырех одиночных 55-мм/77 автоматов Gerät 58: трех установленных на платформе средней надстройки побортно у второй дымовой трубы и за ней, одного - на носовой надстройке. Дополняли зенитную оборону эсминцев проекта 1945 шесть спаренных 30-мм/73 автоматов M44, расположенных парами побортно на носовой (четыре установок) и кормовой (две установки) надстройках.

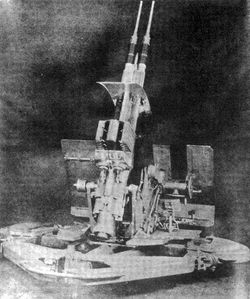

Находящийся еще в процессе доводки и испытаний опытного образца тяжелый 55-мм/77 автомат Gerät 58 впервые появился в проекте эсминца типа 1944. Разрабатываемый на «Rheinmetall-Borsig AG» с середины 1942 года не был завершен к окончанию боевых действий, однако, по немецким источникам на одном из заводов концерна уже велась подготовка к серийному производству.

Автоматика 55-мм зенитки Gerät 58 работала по принципу отвода части пороховых газов. Вес орудия - 650 кг, длина - 6150 мм, длина ствола - 4220 мм (76,72 калибра), нарезная часть - 3750 мм (68,18 калибра). Ствол имел 20 нарезов прогрессивной крутизны: от 1/90 до 1/25,6 калибра. Практическая скорострельность 55-мм/77 автоматов Gerät 58 - 140 выстрелов в минуту. Питание осуществлялось обоймами по пять патронов, общим весом 29,3 кг.

Унитарные патроны, весом по 5,3 кг, состояли из 2,2-кг стальной[11] цельнотянутой гильзы, покрытой лаком, 1,1-кг дигликолевого трубчатого пороха марки К-0,5[12]. Размеры трубок составляли 360×3,4/0,5 мм[13] и 2-кг тонкостенного фугасного снаряда (Minengeschoß) с головным дистанционным взрывателем[14], начиненного 460-470 граммами взрывчатки HTA 41, содержащей 45% тротила[15], 40% гексогена[16] и 15% алюминиевого порошка[17]. Боекомплект 55-мм зениток Gerät 58, вероятно, составлял 1000 патронов на ствол.

Снаряды 55-мм автомата Gerät 58 имели начальную скорость - 1020-1050 м/с. Эффективная дальность стрельбы - 4000 м при угле возвышения ствола 45°, эффективная досягаемость по высоте - 2500 м при 80°.

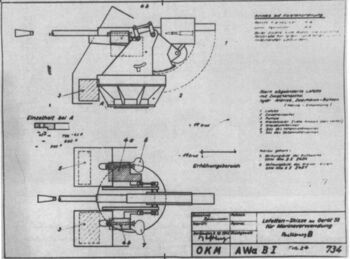

Прототипы 55-мм/77 пушки Gerät 58 монтировались на трехопорном лафете имеющем кроме того два узла крепления к транспортному прицепу. Три опоры, при опускании на грунт в боевое положение, разводились в стороны и регулировались по высоте. О морском варианте установки 55-мм/77 орудия Gerät 58 извеcтно крайне мало - эскиз и отрывочные характеристики: Масса установки - 3 500 кг, Углы возвышения составляли -10°...+90°, вращение - круговое, ограниченное надстройками, наведение - ручное в обеих плоскостях. Установка должна была оснащаться щитом из броневой стали «Wotan» толщиной 8 мм. В дальнейшем предполагалось оснастить установку силовыми дистанционными приводами наведения, а так же разработать спаренную.

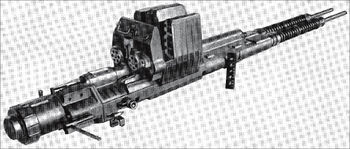

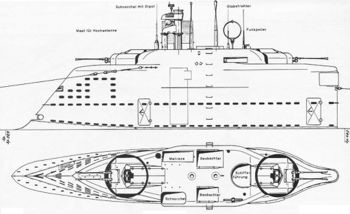

В конце 1941 года инженерами «Кrieghoff Waffenfabrik» на базе 20-мм автомата MG-301 начата разработка 30-мм авиационной пушки MK-303. В конце 1943 года проект передан для доработки и серийного производства чешской оружейной фирме «Че́ска Збро́ёвка» («Zbrojovka Brno»), где претерпел некоторые изменения. В середине 1944 года автомат был принят на вооружение Люфтваффе как MK-303(Br) или просто MK-303, в Вермахте - 3-cm Flak 44, в Кригсмарине - 3-cm M44. Двумя спаренными установками с дистанционным управлением предполагалось вооружить подводные лодки XXI серии. Затем 30-мм спарки появились и в других проектах.

Механизм 30-мм/73 автомата M44 работал по смешанному принципу - короткого отката ствола и отвода части пороховых газов. Вес орудия - 185 кг, длина с дульным тормозом - 3145 мм, длина ствола - 2200 мм (73,33 калибра). Ствол имел 20 правосторонних нарезов глубиной 0,75 мм и шириной 0,43 мм. Техническая скорострельность 30-мм/73 автомата M44 - до 400 выстрелов в минуту. Питание осуществлялось из патронного ящика с 50 патронами, снаряженными в рассыпную ленту общим весом около 80 кг.

Унитарные патроны, самые мощные из имеющихся - 30×210 мм, весом 1,1-1,25 кг, в зависимости от типа, и состоящие из гильзы с пороховым зарядом и запрессованного в нее снаряда. Патроны снаряжались четырьмя типами снарядов: осколочно-трассирующим, фугасно-трассирующим, бронебойно-зажигательным, практическим (учебным). Наиболее распространенный, фугасно-трассирующий снаряд весил 330 грамм и содержал 100 граммов сначала TNT, затем - ТЭНом[18] и гексогеном. Гильза - первоначально латунная, в серии замененная на цельнотянутую стальную, покрытую лаком. Гильза снаряжалась стандартной ударной капсульной втулкой С/33 St и содержала около 200 граммов пороха. Боекомплект 30-мм/73 автоматов M44 составлял, стандартные для Кригсмарине, 2000 патронов на ствол.

Фугасно-трассирующие снаряды имели начальную скорость - 910 м/с. Максимальная дальность стрельбы - 7000 м при угле возвышения ствола 45°, досягаемость по высоте - 4500 м при 85°.

Разработка дистанционно-управляемых гидравлических приводов и системы управления были сопряжены с постоянными задержками - сказывалось отсутствие опытных кадров и опыта проектирования. В ряде источников указывается, что проектирование, шло в тесном контакте c «Deschimag AG» в Бремене, разработчика проекта подводных лодок XXI серии. Управление осуществлялось устройством, аналогичные теперешним Joy-Stick. Прототип качающейся части самой спарки, еще без гидроприводов наведения, был создан довольно быстро - еще до передачи разработки и производства чехам. Испытания выявили надежность конструкции спарки, однако, они были произведены с использованием магазинного питания на 20-25 патронов к каждому стволу, вместо 100-патронных ящиков с гофрированным рукавом подачи ленты. Точных технических данных (даже приблизительно-оценочных) об установке не сохранилось. Известно только, что вращение установки было круговым, но не больше одного полного оборота, причем в секторе ±135° от походного положения углы вертикального наведения были -5...85-90°, в остальном секторе для поворота установки стволы должны были быть подняты на 45° и выше. Закончить разработку установки и запустить ее в серию немцы не успели.

После окончания Второй мировой войны чехи решили продолжить доработку 30-мм/73 пушки MK-303, но уже в интересах своей армии. Были созданы буксируемая и самоходные установки.

Минно-торпедное вооружение

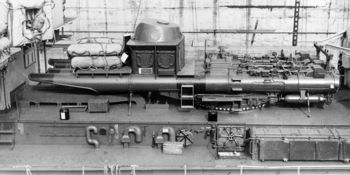

Торпедное вооружение кораблей проекта 1945 было стандартным для немецких эскадренных миноносцев и состояло из двух 533-мм четырехтрубных аппаратов, которые приводились в действие вручную или дистанционно с мостика при помощи силового привода с гидравлическим двигателем. Пуск торпед при скорости до 28 узлов допускался в секторе 30°...150° на каждый борт, на более высокой - 45°...135°. Поворот аппарата на 90° осуществлялся за 50 секунд. Трубы аппаратов - без растворения, изготавливались из легких алюминиевых сплавов, что существенно упрощало технологию.

Средние трубы были смещены назад относительно крайних, чтобы предотвратить опасность повреждения хрупких стабилизаторов торпеды при залпе. Выстрел мог производиться сжатым воздухом или пороховым зарядом. Пост торпедного наводчика оснащался механическим указателем угла поворота и оптическим прицелом.

Надводные корабли Кригсмарине использовали только парогазовые 533-мм торпеды G7a[19], принятые на вооружение в 1938 году и являющиеся мощным оружием - ее боевая часть включала 280 кг «триалена» («TGA») (смесь не менее половины тротила, 10%...25% гексогена и 10%...40% алюминиевого порошка) или гексанита[20].

Общая масса торпеды составляла 1528 кг, длина - 7,186 м. Существовало три режима хода: 6000 м на 44 узлах, 8000 м на 40 уз или 14000 м на 30 уз. Глубина хода могла варьироваться в широком диапазоне - от 1 до 52 м с шагом 1 м. Торпеда снабжалась комбинированным контактно-неконтактным (индукционным) взрывателем.

В боекомплект эсминцев типа 1945 входили шестнадцать торпед G7a: восемь - в аппаратах, и восемь запасных, находящихся в ящиках около торпедных аппаратов. Для приемки, транспортировки и зарядки торпед предусматривались легкие стрелы, две торпедных тележки и два зарядных приспособления.

Важной составляющей комплекса вооружения эскадренных миноносцев являлись мины - корабли оборудовались стационарными минными путями, выполненными из стали швеллерного профиля и приваренными к палубе электросваркой. На борт кораблей типа 1945 могло приниматься до 100 якорных мин (контактных ЕМС, магнитных EMF и RMB, противолодочных UMA и UMВ) или 130-150 минных защитников (RB и EMR).

Для борьбы с подводными лодками на вооружении эсминцев и миноносцев стояли глубинные бомбы двух типов - WBF и WBG. Они имели одинаковый заряд (60 кг), но различались по обшей массе, скорости и глубине погружения. По проекту боекомплект эскадренного миноносца типа 1940 состоял из 32-36 глубинных бомб, на корме имелись бортовые бомбосбрасыватели с шестью-восемью бомбами, а у кормовой дымовой трубы - побортно две пары бомбометов.

Для защиты от мин эсминцы оборудовались четырьмя комплектами параванов-охранителеи («OGG» - «Otter Geleit Gerate»). Они устанавливались на специальный шпирон, выдвигавшийся через отверстие в форштевне ниже ватерлинии. Ширина протраленной полосы составляла 20-25 м.

Немецкие эскадренные миноносцы имели развитые средства для постановки дымовых завес, включавшие, в частности, сбрасываемые на плотиках дымовые шашки. Хотя появление эффективных радаров обесценило дымоаппаратуру, она сохранялась на эсминцах и миноносцах до конца войны.

Приборы управления огнем

В ходе ремонта весной-летом 1944 года линейный корабль Tirpitz получил экспериментальную систему управления зенитным огнем 105-мм/65 орудий SK C/33. Система включала в себя стабилизированный в трех плоскостях КДП SL-8 с 4-м стереодальномером фирмы «Carl Zeiss», установленную на нем 3-м параболическую антенну радиолокационной станции управления огнем FuMO-213 (антенна - параболическая, диаметром 3 метра, рабочая частота - 560 МГц, длина волны - 53,5 см, эффективная дальность обнаружения воздушной цели - 40-60 км, морской - до 15 миль, ошибка по дистанции - до ±35 м, ошибка по пеленгу - ±1,25°) и модернизированный артиллерийский вычислитель C/IV. Система управляла двумя кормовыми 105-мм установками правого борта. Система проходила испытания, получив достаточно положительные отзывы, однако, их завершению помешала гибель линкора 12 ноября 1944 г.

Система управления огнем на эсминцев проектов 1944/1945 была примерно такой же, как установленная на линкоре Tirpitz с той разницей, что КДП имел не сферическую, а квадратную форму со скошенной передней гранью. Самое главное, что на эсминцах проектов 1944/1945 было установлено два комплекта приборов управления стрельбой, что позволяло:

- под управлением носового КДП вести огонь из трех 127-мм башен по одной цели (надводной или воздушной), под управлением кормового - из 55-мм автоматов по той же, либо другой цели (надводной или воздушной);

- под управлением носового КДП вести огонь из двух носовых 127-мм башен по одной цели (надводной или воздушной), под управлением кормового - из кормовой 127-мм башни по другой цели (надводной или воздушной), 55-мм автоматы находятся под локальным управлением.

Данные с дальномеров и радиолокационных станций должны были передаваться на свои артиллерийские вычислители, размещенные в артиллерийских постах в трюме под надстройками. Вычислитель C/IV помимо «стандартных» параметров стрельбы (углов наводки значений прицела и целика) выдавал также данные установки для установки дистанционных взрывателей (ввод параметров осуществлялся автоматически на самих 127-мм установках). В будущем, 127-мм башни и 55-мм установки должны были быть оснащены дистанционными силовыми приводами.

На носовой надстройке была установлена радиолокационная станция FuMO-26 (размер антенны 2x4 м, рабочая частота 368 МГц, длина волны излучения 81,5 см, мощность - 8 кВт, эффективная дальность обнаружения надводной цели - до 13 миль, воздушной - от 10 до 70 км в зависимости от высоты полета, ошибка по дистанции - до ±70 м, ошибка по пеленгу - ±0,25°), на мачте должна была быть смонтирована станция FuMO-63 «Hohentwiel-K» (корабельный вариант авиационного радара FuG-200 «Hohentwiel»: частота 556 МГц, длина волны 53,9 см, дальность обнаружения надводной цели около 5 миль, воздушной - от 10 до 40 км в зависимости от высоты полета). Эти радиолокационные станции не предназначались для управления огнем, а лишь для обнаружения целей.

30-мм/73 автомата M44 обеспечивались ручными дальномерами с базой 1,25 м и находились под локальным управлением. Также информация о целях могла передаваться из артиллерийских постов и с мостика по телефону. Скорее всего, в будущем планировалось подключение установок к одному из комплектов приборов управления огнем.

Эскадренные миноносцы типа 1945 должны были получить развитую систему управления торпедной стрельбой, аналогичной устанавливавшейся на эсминцах предыдущих проектов. На мостике, за рулевой рубкой стоял торпедный визир типа «TZA-2» со стабилизированной оптикой, выдававший курсовой угол и скорость цели, дальность до которой определялась по дальномеру. Информация поступала на так называемую «торпедную решающую станцию» («Torpedorechtenstelle») фирмы «Carl Zeiss», включавшую в себя планшет и электромеханический калькулятор для решения торпедного треугольника, а также автомат залповой стрельбы, определявший временные интервалы при пуске торпед веером. На кормовой надстройке находился второй комплект приборов управления торпедной стрельбой.

В 1938 году фирма «GEMA» завершила разработку гидролокатора, получившего название «S-Gerat»[21]. По принципу действия прибор был аналогичен британскому «Asdic». Он работал на частоте 10-15 кГц с частотой следования импульсов до 300 Гц, имел дальность действия порядка нескольких сотен метров и в благоприятных условиях обеспечивал точность по пеленгу порядка 1°, по дальности - около 1%.[22] Первоначально, устройство страдало «детскими болезнями», но их к 1943 году, в основном, устранили.

Обязательным радиоэлектронным оборудованием немецких эсминцев были станции радиотехнической разведки, часто называемые пассивными детекторами. К ним относились FuMB-3 «Bali», FuMB-4 «Sumatra», FuMB-6 «Palau», FuMB-7 «Timor», принимавшие излучение радиолокаторов противника. Они имели дипольные антенны или небольшие антенные решетки, монтировавшиеся на фок-мачте (на уровне прожекторной площадки или «вороньего гнезда») и ветроотбойнике мостика. В самом конце войны выжившие эсминцы получали станцию FuME-2 «Vespe-G» системы опознавания «свой-чужой».

00

- ↑ Концерн «Rheinmetall AG» образован 13 апреля в 1889 году. К 1914 году компания стала наиболее крупным производителем вооружения в Германии.

В 1928-29 годах фирма «Rheinmetall AG» приобрел право собственности на испытывавшую финансовые трудности швейцарскую часовую фабрику «Waffenfabrik Solothurn A.G.» в одноименном городе Солотурн. Компания лишь номинально осталась часовой фабрикой, занимаясь разработкой автоматического, в т.ч. крупнокалиберного (20-37 мм), оружия. В 1933 году «Rheinmetall AG» выкупил обанкротившуюся железнодорожную фирму «August Borsig GmbH» и переименован в «Rheinmetall-Borsig AG».

К началу и во время Второй Мировой войны концерн являлся главным производителем крупнокалиберных пулеметов, зенитных автоматов и авиационных пушек Третьего Рейха, включая разработку не только оружия, но и боеприпасов к нему. Кроме того, «Rheinmetall-Borsig AG» занимался разработкой и выпуском морских (и не только) артиллерийских систем до 127-мм калибра включительно. - ↑ Морская версия сухопутной зенитки 127-мм/61 Flak 40.

- ↑ Аналогично устройствам 127-мм/61 орудия KM 40. Орудие SK C/34 имело один гидроциллиндр тормоза отката и два пружинных накатника.

- ↑ Увеличение веса с 3645 кг у 127-мм/45 орудия SK C/34, вероятно, объясняется включением веса электрического досылателя, а возможно и установщика дистанционного взрывателя. По другим данным, каченная часть была сделана более массивной, для уравновешивания орудия и сдвига цапф назад, что позволило уменьшить высоту оси цапф над палубой и вписать все механизмы пары орудий в имеющуюся башню.

- ↑ Применение стальных гильз вызвано хронической нехваткой цветных металлов в ходе тотальной войны.

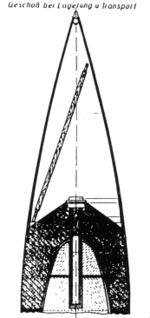

- ↑ Интересную конструкцию имели немецкие фугасные снаряды до 203-мм калибра включительно - для инициации взрывателя имелся толкатель установленный под баллистическим обтекателем. При попадании в преграду баллистический обтекатель сминался, шток инициировал взрыватель и происходил подрыв основного заряда боеприпаса. При транспортировке выстрела, шток хранился под отвинчиваемым баллистическим обтекателе в небоевом положении - своеобразный предохранитель. При погрузке боеприпасов на корабль, обтекатель откручивался, толкатель устанавливался в боевое положение, обтекатель завинчивался назад.

- ↑ «TNT» - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.

- ↑ Процентный состав флегматизаторов во взрывчатом веществе - примеси различных составов (парафины, стеарин, церезин, петролатум и другие) для снижения чувствительности к внешним воздействиям (удару, трению, искре, и тому подобному).

- ↑ В ряде источников указывается установка модели LC/36 mod с орудиями С/34.

- ↑ В ряде источников указываются -15°...+52°.

- ↑ Материал - низкоуглеродистая сталь J-13. Содержание примесей: С 0,13-0,18%, Mn <0,5%, Si <0,12%, P <0,03%, S <0,035%. Начальный предел прочности - 35-40 кг/мм², прочность после холодного растяжения 60-65 кг/мм².

- ↑ В источниках приводится марка Gudol RP - дигликолевый порох с добавлением нитрогунедина (Nitroguanidine), очень мощной, но чрезвычайно нечуствительной к ударам взрывчатки. Возможно, добавлялась в качестве флегматизатора. RP - RohrPulver трубчатый порох.

- ↑ 360×3,4/0,5 - Длина - 360/диаметр - 3,4/диаметр внутреннего отверстия - 0,5 мм.

- ↑ 3,7-cm-Zerleger-Zünder 18V - использовавшийся в 37-мм танковых и зенитных боеприпасах. Данный взрыватель и использовался в испытаниях при стрельбе боевыми 55-мм снарядами, а также в предсерийных партиях.

- ↑ TNT - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.

- ↑ Гексоген («Hexogen», циклотриметилентринитрамин, англ. «RDX», амер. «T4») - (CH2)3N3(NO2)3, вторичное (бризантное) взрывчатое вещество. Применяют для изготовления детонаторов (в том числе детонационных шнуров), снаряжения боеприпасов и для взрывных работ в промышленности, как правило, в смеси с другими веществами (тротилом и т. п.), а также, с добавкой флегматизаторов (парафина, воска, церезина), уменьшающих опасность взрыва гексогена от случайных причин. Представляет собой белый кристаллический порошок. Фугасность в чистом виде - до 170% от тротила.

- ↑ Фугасность HTA 41 по отношению к тротилу составляла 145-155%. При снаряжении снарядов, HTA 41 запрессовывался в корпус, в отличии от тротила, заливаемого в горячем состоянии.

- ↑ Пентаэритриттетранитрат (пентаэритрита тетранитрат, тетранитропентаэритрит, тэн, пентрит, ниперит) — химическое соединение (CH2ONO2)4C. Мощное бризантное взрывчатое вещество. Чувствителен к удару. В чистом виде используется для снаряжения капсюлей-детонаторов, а во флегматизированном виде — как основное взрывчатое вещество для снаряжения снарядов, детонирующего шнура. Химически стоек. Представляет собой белый порошок кристаллического вида. Фугасность в чистом виде - 137-145% от тротила.

- ↑ Маркировка немецких торпед включала калибр (F - 450 мм, G - 500 или 533 мм, Н - 600 мм, J - 700 мм), длину (в полных метрах) и тип двигателя (a - парогазовый, e - электрический, u - на пероксиде водорода), модификации обозначались буквой Т с цифрой.

- ↑ «Hexanite» - термопластичная немецкая взрывчатка военного назначения, созданная в начале XX века перед Первой мировой войны для Кайзеровского флота и предназначенная для уменьшения расхода тринитротолуола, который был тогда в дефиците. Гексанит значительно более мощное, чем тротил, взрывчатое вещество. Наиболее распространенные гексаниты содержали (по весу) 60% тротила и 40% гексанитродифениламина (гексил, гексит, дипикриламин) - токсичного, но мощного взрывчатого вещества.

- ↑ S-Gerat или Schallwellengerat от Schallwellen - звуковая волна.

- ↑ В литературе гидроакустическим средствам немецких кораблей даются прямо противоположные оценки, однако:

- факт 1: эсминцы немецкой постройки так и не смогли потопить ни одной подводной лодки противника.

- факт 2: тяжелый крейсер Prinz Eugen в ходе боя в Датском проливе, идя 25-узловой скоростью, с помощью гидроакустических средств достаточно точно обнаруживал крейсера и линкоры англичан еще до визуального контакта.