SandBox3

| Орудие среднего калибра Тип |

| 8,8-cm SK C/35 Модификация |

| Германия |

| Rheinmetall-Borsig AG |

| 1935 г. Разработано |

| Rheinmetall-Borsig AG |

| 1938-1942 г. Годы производства |

| 8,8-cm SK C/35 Модификации |

| Состояло на вооружении | ВМС Германии |

| Было установлено на | подводные лодки VII серии, тральщики типа 1940 |

| Войны и конфликты | Вторая мировая война |

| 88 мм. Калибр |

| 776 кг. Масса ствола |

| 3985 мм. Длина орудия |

| 45 калибров Длина ствола |

| 2,49 дм3 Объём зарядной каморы |

| 11,950 км. Максимальная дальность стрельбы |

| ручной, патронный Принцип заряжания |

| 15 выстр./мин. Скорострельность |

| бронебойный фугасный осветительный Типы снарядов |

| 9,0-10,2 кг. Масса снаряда |

| 700-750 м/с Начальная скорость снаряда |

Содержание

История создания

Использование подводных лодок в ходе Первой мировой войны серьезнейшим образом повлияло на всю стратегию борьбы на морских театрах. Ущерб, нанесенный торговому судоходству стран Антанты, был колоссальным. Несмотря на ограничения Версальского договора, запрещающего Германии иметь любые типы подводных лодок, оказалось, что военно-морской флот Веймарской республики никогда и не прекращал заниматься их проектированием и строительством, хоть и в интересах других стран и не на своей территории.

С 1932 года проектированием подводных лодок занялся отдел экспериментального кораблестроения Рейхсмарине. С момента прихода Гитлера к власти в январе 1933 года, все эти работы осуществлялись практически в открытую. Немцы рассматривали возможность создания различных типов лодок. В этот перечень включили и однокорпусную лодку, присвоив серии обозначение VII. 10 января 1935 года было утверждено техническое задание на проектирование новой субмарины, которое, кроме всего прочего, определяло и вооружение лодки из пяти 533-мм торпедных аппаратов одного 105-мм орудия и одной 20-мм автоматической пушки.

В ходе проектирования лодка значительно «подросла», однако, так и не стала устойчивой артиллерийской платформой - на качающейся палубе, постоянно заливаемой волнами, вручную наводить 105-мм орудие было весьма затруднительно и не только из-за веса (около 5 тонн), но и значительных габаритов[1].

Несколько ранее концерн «Rheinmetall-Borsig AG» получил заказ на модернизацию 88-мм/45 орудие SK C/30 для установки на подводные лодки. К началу постройки средних подводных лодок VII серии, а головная подлодка U-27 была заложена на «AG Weser» 11 ноября 1935 года, полигонные испытания нового орудия и установки уже практически завершились.

Проектирование

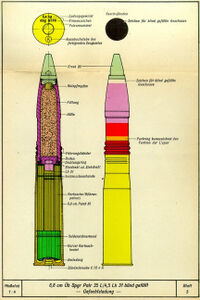

При проектировании 88-мм пушки для вооружения подводных лодок VII серии за основу было взято довольно удачное 88-мм/45 орудие SK C/30, которыми вооружались охотники за подводными лодками, корабли ПВО и вспомогательные суда[2] Стесненные габариты лодок диктовали как можно меньшие габариты боеприпасов - пришлось укоротить примерно на треть гильзу патрона. Соответственно, уменьшилась длина зарядной каморы, но за счет нового порохового заряда, начальная скорость снаряда снизилась не на много. Кроме того, загерметизировали ствол: установили заглушку на дульную часть, герметизировали затвор шарнирной захлопкой и установили обтекатель на опору установки. Причем в самой опоре были проделаны отверстия для защиты от замерзания попавшей воды.

Проектирование и изготовление орудия и опытной установки заняло два года. Орудие было принято на вооружение в 1935 году и получило индекс 8,8-cm SK C/35.

Конструкция

88-мм орудие SK C/30 имело ствол длиной 45 калибров со свободным лейнером и коротким кожухом. Казенная часть с вертикальным клиновым затвором крепилась к стволу латунной гайкой, а кожух - кольцом с асбестовым уплотнением для защиты от воды и других загрязнений. Ствол пушки мог быть легко снят с казенной части.

Конструкторы «Rheinmetall-Borsig AG» пошли по пути упрощения конструкции прототипа и улучшения технологичности, и соответственно, снижения стоимости производства. 88-мм орудие SK C/35 имело ствол-моноблок так же длиной 45 калибров, усиленного в казенной части коротким кожухом, который крепился к люльке установки. Казенник, выполненный в виде стального прямоугольного блока, имел вертикальный клиновой затвор. Под стволом были установлены два цилиндра механизма отката-наката. В результате получилось легкое и надежное орудие с несложной конструкцией. Это было важно из-за стремления максимально снизить сопротивление воды при движении лодки в подводном положении, а также из-за возможности ремонта вне базы. Небольшой вес позволил достичь вполне удовлетворительных скоростей наведения.

88-мм/45 орудие SK C/35 имело фактический калибр 88 мм, длину ствола - 45 клб., вес - 776 кг, общую длину - 3985 мм (45,28 клб.), длину тела ствола - 3731 мм (42,40 клб.), длина нарезной части ствола - 3130 мм (35,57 клб.), объем зарядной каморы - 2,49 литра. Ствол имел 32 нареза прогрессивной нарезки: у зарядной каморы - 1 оборот на 45 калибров, к дульному срезу - 1 на 30. Размер нарезов 1,05 на 5,40 мм. Рабочее давление в канале ствола 2750 кг/см². Живучесть ствола - 12000 выстрелов.

Техническая скорострельность 88-мм/45 орудия SK C/35 составляла 15 выстрелов в минуту на ствол. Однако, в боевой обстановке скорострельность сильно зависела от темпа подачи боеприпасов, что было основной проблемой в стесненных лодочных условиях. Кроме того, скорострельность зависела и от выносливости заряжающих, особенно в арктических условиях. В идеальных условиях, тренированным расчетом достигалась скорострельность 15-18 выстрелов в минуту.

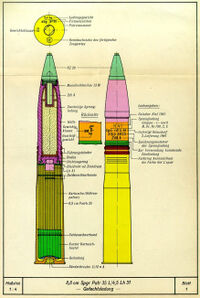

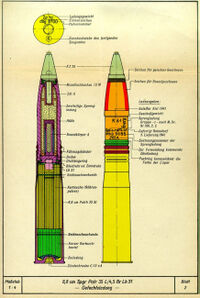

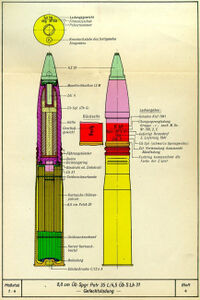

Боеприпасы

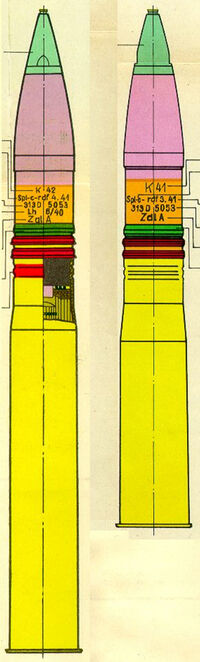

Боеприпасы к 88-мм/45 орудию SK C/35 были унитарного заряжания и состояли из снаряда опрессованного латунной или стальной[3] гильзой, содержащей пороховой заряд. 105-мм/65 орудие SK C/33 использовало те же снаряды, что и недавно принятое для вооружения миноносцев 105-мм/45 орудие SK C/32. Различие заключалось в более длинной (примерно на 10 см) гильзе и соответственно более мощном пороховом заряде (примерно на 1 кг) для придания снаряду большей начальной скорости в более длинном (на 2 м) стволе.

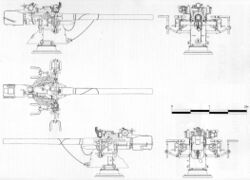

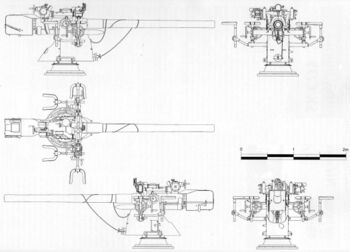

Ubts LC/35

Немецкая 8,8-см морская пушка SK C/35 (SK - Schiffskano-ne) была разработана на заводе Rheinmetall для использования на U-лодках. Его конструкция была основана на предыдущей модели 8,8 cm SK C/30, использовавшейся на небольших надводных кораблях (обе модели не имели ничего общего со знаменитой сухопутной зенитной пушкой 8,8 cm Flak). Строительство прототипа заняло два года. Готовое орудие поступило на вооружение в 1935 году. Пушка устанавливалась на постаменты Ubts LC/35 (Ubts - Unter-eebootslafette) в основном на подводных лодках типа VII и минных тральщиках типа 40. В результате получилось легкое и надежное орудие с несложной конструкцией. Это было важно из-за стремления максимально снизить сопротивление воды при погружении подводной лодки, а также из-за возможности ремонта вне базы. Небольшой вес позволил достичь удовлетворительного времени наведения.

Пушка состояла из одного сменного ствола 45 калибра, усиленного короткой оболочкой. Казенный клин, выполненный в виде стального блока, перемещался вертикально по углублению, вырезанному в задней части прямоугольной казенной части. Два цилиндра механизма возврата тяги были установлены под стволом. Пушка сидел на небольшой вращающейся кровати. Его обтекаемая крышка имеет специальные дренажные отверстия для защиты от замерзания воды. Стенд управлялся вручную как по вертикали, так и по горизонтали. Конический цоколь, прикрепленный к жесткому корпусу, служил в качестве нижней кровати. Внутри находился направленный механизм, заключенный в водонепроницаемый корпус. При движении под водой выход ствола защищался заглушкой, а казенная часть - шарниром.

Интересной особенностью было дублирование постов возвышения и направленного прицеливания по обе стороны от основания. При стрельбе через борт всегда использовалась позиция, внешняя по отношению к киоску подводной лодки. Такое расположение сокращало путь транспортировки снарядов от ворот для боеприпасов, расположенных в киоске, а также значительно облегчало операцию погрузки на не очень широкой палубе U-Boat. Ручные спусковые механизмы также были продублированы. Рукоятка казенника была установлена на правая сторона. На пушке был установлен переносной высококачественный оптический прицел, которым пользовались оба артиллериста.

Магазины боеприпасов располагались в просторном отсеке в корпусе подводной лодки. На U-лодках типа VII стандартный боезапас составлял 220 патронов. Использовались комбинированные боеприпасы (снаряд и гильза). 8,8-см пушка SK35 была оснащена противотанковыми, фугасными, осветительными и осколочными снарядами. Патроны доставлялись на позицию вручную через люк в киоске (они скатывались по переносному деревянному желобу). В задней части пушки в бортовых контейнерах с обеих сторон хранились готовые к использованию боеприпасы (17 патронов с левой стороны, 11 с правой) для увеличения скорострельности.

Пушки могли стрелять только в ручном режиме (полуавтоматический режим, как у британских 4-дюймовых пушек, отсутствовал). Практическая скорострельность достигала 15 выстрелов в минуту, что для пушки подводной лодки было неплохим результатом. Экипаж состоял из шести человек: два прицела: направления и возвышения, офицер по боеприпасам, два подносчика патронов и командир (обычно 2-й офицер). Все, кроме тех, кто доставлял патроны, пристегивали себя к столбу специальными скобами.

про 88 SK С/30

Эти орудия предназначались для небольших боевых кораблей, таких как подводные лодки-преследователи и корветы Flak. Пушка KM41 была более легкой версией, но считается, что она не поступила на вооружение. Обе эти пушки были значительно легче более старых пушек SK L/45 калибра 8,8 см (3,46 дюйма).

SK C/30 имела ствол и казенную часть со свободным лейнером и полусферической рубашкой. Использовалась вертикальная подвижная казенная часть. Гильза крепилась к казенной части ствола латунной гайкой, а кожух - кольцом с асбестовым уплотнением для защиты от воды и других загрязнений. В пушке KM41 использовался моноблочный ствол с дульным тормозом и горизонтальной подвижной казенной частью. Ствол пушки мог быть легко снят с казенной части.

Несколько таких морских орудий были проданы националистам во время гражданской войны в Испании, где они использовались как на кораблях, так и в качестве мобильной сухопутной артиллерии, как видно на фотографиях ниже. Эти орудия оставались на вооружении до 1950-х годов.

Многие из старых орудий 8,8 cm SK L/45 времен Первой мировой войны были модифицированы в 1930-х и 1940-х годах для использования тех же боеприпасов, что и SK C/30, и эти орудия имели схожие характеристики. Орудия, модифицированные таким образом, добавляли (n R) [nachgebohrte Rorhe - "улучшенный сверленый ствол"] в конце своих обозначений, например, 8,8 cm SK L/45 (n R).

Если не указано иное, приведенные ниже данные относятся к 8,8 cm/45 (3,46") SK C/30.

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Выстрел 508-мм орудия состоял из снаряда и заряда, состоящего из десяти[4] частей упакованных в шелковые картузы. Применение поршневого затвора в конструкции британского орудия обеспечивало надежную обтюрацию пороховых газов при выстреле, но и снижало скорострельность[5] по сравнению с немецкими крупнокалиберными орудиями с клиновым затвором. Кроме того применяемые немцами заряды в металлических гильзах и хранение вспомогательных полузарядов в стальных пеналах значительно улучшали взрыво- и пожаробезопасность зарядных погребов и систем подачи, что вкупе с медленногорящими стабильными порохами, не раз спасало немецкие корабли - они горели, но не взрывались.

Снаряды

В боекомплект 508-мм орудия входил стандартный для Британского флота снарядов с радиусом оживала головной части в 4 калибра и одинаковым весом по 2053 кг:

- APC 4crh - бронебойный снаряд с броневым наконечником (т.н. «макаровским колпачком»), длиной 1900 мм, начиненный 48,7 кг[6] первоначально лиддита[7], а затем шеллита[8];

- CPC 4crh - полубронебойный (Common) снаряд с бронебойным наконечником, длиной 2150 мм и начиненный 99,4 кг лиддита[9];

- HE 4crh - фугасный снаряд, длиной 2400 мм, начиненный 223,6 кг «TNT»[10]

Как и к 457-мм/40 орудию Mark I, вероятно, мог быть разработан «сверхтяжелый» фугасный снаряд для обстрела береговых целей:

- HE 8crh - фугасный снаряд с радиусом оживала головной части в 8 калибров и весом около 2500 кг.

Заряды

Полный заряд выстрела 508-мм/45 орудия состоял из десяти полузарядов общим весом около 500 кг пороха, упакованных в шелковые картузы. Метательный состав - кордитный[11] порох марки «MD45». Кордит «MD45» состоял из 65% нитроцеллюлозы (13,1% азота), 30% нитроглицерина и 5% жидкого парафина (вазелина). При длительном хранении, кордит был подвержен разложению, а затем и самовозгаранию, что привело к гибели в собственных базах нескольких крупных кораблей. Недостатком кордитных порохов является высокая температура и скорость горения: первая приводила к быстрому выгоранию стволов[12], вторая приводила к взрыву порохового погреба и гибели корабля в случае возгорания зарядов в нем, в отличие от немецких кораблей, которые горели, но не взрывались.

Боезапас

по проекту, боекомплект 508-мм/45 орудия на линейном крейсере HMS Incomparable состоял из 100 снарядов на ствол - по 40 бронебойных и полубронебойных, 20 фугасных.

Баллистика

508-мм снаряды имели начальную скорость - 760 м/с.

Расчетная дальность стрельбы бронебойными снарядами при угле возвышения 20° - 30 000 м (162 кабельтова), на 30° - 35 000 м (189 кабельтовых), на 40° ожидалось увеличение дальности примерно до 38 000 м (205 кабельтовых).

Результаты испытаний, проведенных перед Первой Мировой войной, были изложены в «Меморандуме контролеру» от 24 октября 1910 года. Относительно бронепробиваемости говорилось, что 12-дюймовые бронебойные снаряды, попавшие под углом более 20 градусов, вряд ли смогут пробить даже 4-дюймовую (102 мм) броню «КС» (с лицевой закалкой)[13], а при попадании в 6-дюймовую (152 мм) броню «КС» под углом 30 градусов, скорее всего, разрушатся. Относительно снарядов других калибров, как принятых на вооружение, так и разрабатываемых, было выражено сожаление, что они имеют аналогичную конструкцию, баллистику и, весьма вероятно, имеют аналогичные недостатки в большей или меньшей степени.

Это подтвердили и оба линейных сражения Первой Мировой войны: Бой у Доггер-банки и Ютландское сражение - на дальних дистанциях боя, попадания снарядов в борт под большими углами взрыв происходил фактически снаружи. Это оказалось весьма неприятным сюрпризом[14], так как испытания своих снарядов на полигонах британцы проводили при углах, близких к прямому. В результате часто британские снаряды вовсе не пробивали брони, а если и пробивали, то но причиняли значительных разрушений.

Весьма вероятно, что двухтонным 508-мм снарядам было все равно под каким углом попадать в броню средней толщины (ориентировочно, до 200 мм) просто проламывая ее. Попадания под «неудобными» углами в более толстую броню, если не пробивали бы броневые плиты, то серьезно ослабляли крепления их к корпусу, вызывали трещины, течи и деформации корпусных конструкций.

Расчетная бронепробиваемость при стрельбе бронебойным снарядом составляла 508 мм брони «КС» на дистанции на дистанции 13 720 м (15 000 ярдов), полубронебойным - 406 мм на дистанции 14 630 м (16 000 ярдов).

Орудийные установки

Линейный крейсер HMS Incomparable был вооружен шестью 508-мм/45 орудиями в трех башнях. Башни «A» и «B» были расположены линейно-возвышенно в носовой оконечности, «Y» - в кормовой. Возвышение осей орудий над водой составляло для башен «A», «B» и «Y» соответственно 11,1 м, 15,3 м и 8,2 м, что примерно соответствовало крейсерам типа Renown (10,66 м, 13,73 м и 7,01 м).

Двухорудийные 508-мм башни сохранили преемственность конструкции британских артиллерийских установок - за основу при проектировании взяли двухорудийную 381-мм/42 орудия Mark I. Общий вес 381-мм башни Mark I линейных кораблей типа Queen Elizabeth и типа Royal Sovereign составлял 782 т. Точных данных о весе 508-мм установок не сохранилось, но вращающаяся структура японских двухорудийных башен с 510-мм/45 орудиями Type 98 линейных кораблей проекта «A-150» весили по проекту 2780 тонн, из которых 260 тонн весил готовый у стрельбе боезапас и около 800 тонн составлял вес брони стенок и крыши, имевших «линкорную» защиту. Еще 350 тонн добавлял бронированный рабочий стол. Так что вес 508-мм башни можно оценить в 2000-2200 тонн.

Поворотная часть каждой 508-мм башни вращалась на катках по погону, который крепился на опиравшейся на настил второго дна цилиндрической основе. Вращение башни приводились в действие гидравликой от кольцевой магистрали с использованием смеси воды и растворимого масла. В системе использовались несколько гидравлических насосов с паровым приводом. Подъем 508-мм/45 орудий осуществлялся с помощью гидравлического цилиндра, соединенного с ползуном. Гидравлический привод обеспечивал горизонтальное вращение со скоростью 2 град./с. Горизонтальные сектора обстрела - 300° (±150° от диаметральной плоскости). Максимальная скорость вертикальной наводки составляла 5 град./с. Диапазон вертикального наведения орудий - -5°...+20°[15]. Каждая башня в передней части имела внутренний дальномер с базой 9,14 м и визирное устройство для стрельбы на малых дистанциях (прямой наводкой).

В отличии от 381-мм башен у которых заряжение могло осуществляться на любом углу возвышения вплоть до +20°. Обеспечить это для 508-мм установки оказалось слишком сложно: качающаяся дуга с устройством подачи и прибойником занимали слишком много ценного места в боевом и подбашенном отделении. Но главное - тяжелый 508-мм снаряд при наклоне каморы в +20° имел опасность вывалиться назад. Можно было попытаться досылать снаряд с большей силой, однако, в этом случае требовались очень мощные и массивные механизмы для прибойника, но оставалась опасность, что ведущие пояски могут не удержать тяжелый 2053-кг снаряд. Впрочем, само обеспечение заряжания на максимальных углах возвышения не являлось настолько уж необходимым. Стрельба на больших углах возвышения - на предельных дистанциях - крайне редко могла вестись с максимальной скорострельностью, из-за большого времени полета снаряда и малой вероятности попадания. В итоге, была принята система заряжания на фиксированном углу в +3°.

Осознавая общую слабость защиты линейного крейсера HMS Incomparable (главный броневой пояс толщиной 229 мм), конструкторы попытались защитить хотя бы башни главного калибра и их барбеты. 508-мм башни главного калибра имели 330-мм лобовые плиты, 254-мм передние бортовые, 229-мм задние бортовые, 279-мм тыловую плиту, 102-мм крышу, 50-мм пол в задней части башни. Стволы в башне отделены друг от друга бронированной перегородкой толщиной 25-50 мм. Бронирование барбетов было дифференцированно, достигая даже 356 мм на передней части барбета башни «А» и на обращенных к борту стенках остальных башен. На менее ответственных участках выше уровня верхней палубы толщина барбетов уменьшалась до 300-254 мм, ниже ее - до 229 мм, а между главной и средней палубами - до 152 мм[16].

Управление огнем

Для управления стрельбой линейный крейсер HMS Incomparable был оснащен одиннадцатью дальномерами конструкции «Barr & Stroud»:

- три с базой 9,14 м: по одному на трех 508-мм башнях главного калибра;

- три с базой 4,57 м: по одному на во вращающихся бронированных постах управления на крышах обеих боевых рубок, третий - в корректировочном посту на площадке марса фок-мачты;

- четыре с базой 2,74 м: по два побортно на носовой и кормовой надстройках, используемых для управления огнем противоминного калибра;

- один зенитный с базой 2,0 м: на грот-мачте.

Проект линейного крейсера HMS Incomparable предусматривал по два поста с приборами центральной наводки управления огнем главного и противоминного калибра. Посты централизованного управления огнем главного калибра располагались на марсе фок-мачты и в бронированном вращающемся колпаке на крыше передней боевой рубки. Один пост управления стрельбой противоминной артиллерии располагался на марсе фок-мачты, ниже поста управления стрельбой орудий главного калибра, другой - на грот-мачте. В нижней части боевой рубки помещался счетно-решающий пост (т.н. «столик») Дрейера Mk.IV*.

508-мм/45 орудия в искусстве

508-мм/45 орудиями вооружен представленныq в игре World of Warships акционныq премиумный линкор { уровня Incomparable английской ветки. Линкор представлен в модернизированном виде с зенитным, авиационным и радиолокационным вооружением периода Второй мировой войны.

Примечания

- ↑ Впоследствии 105-мм/45 орудие SK C/32 было установлено на большие подводные лодки IX серии.

- ↑ Установка MPLC/30 имела максимальный угол возвышения +70°.

- ↑ Применение стальных гильз вызвано хронической нехваткой цветных металлов в ходе тотальной войны. Примечательно, что первоначально стальные гильзы покрывались лаком, но к концу войны, из-за нехватки, часть гильз просто обматывалась промасленной бумагой.

- ↑ Заряд 457-мм орудия состоял из шести частей, общим весом 285,8 или 313 кг, что давал каждую часть весом 47,6 и 52,16 кг соответственно. Вес в 50 кг считался максимальным для переноски двумя номерами расчета или для перегрузки в системах подачи и заряжания одним номером. Что для полутонного заряда давало десять частей на выстрел.

- ↑ В ходе Ютландского сражения скорострельность тяжелых британских орудий составляла 1-1,5 выстрела в минуту против 2-2,5 у немецких 305-мм/50 орудий SK L/50. Впрочем, главный артиллерист линейного крейсера SMS Derfflinger фон Хаазе говорит о полузалпах каждые 10 секунд, что дает 3 выстрела в минуту на ствол.

- ↑ Значительное уменьшение веса взрывчатого вещества, с 54 кг (фугасность 3,6%) у 457-мм бронебойного снаряда до 48,7 кг (2,4%) у 508-мм бронебойного снаряда, обусловлено повышением начальной скорости снаряда с 683 м/с до 727 м/с, что предъявляло дополнительные требования к прочности снаряда и при выстреле и при попадании во вражескую страну.

- ↑ Лиддит, Liddite - 2,4,6-Тринитрофенол (пикриновая кислота) - химическое соединение с химической формулой - C6H2(NO2)3OH, нитропроизводное фенола. Желтое кристаллическое ядовитое вещество. Пикриновую кислоту и ее соли (пикраты) используют как взрывчатые вещества. Во Франции и Российской империи называлась мелинитом, в Великобритании - лиддитом, в Японии - шимозой. Бризантность примерно соответствует тротилу. При длительном хранении имеет склонность к разложению, а при пожарах - к самодетонации. Главным недостатком являлась преждевременная детонация снарядов при ударе о броню.

- ↑ Шеллит, «Shellite» представляет собой смесь пикриновая кислота и динитрофенол или гексанитродифениламин в соотношении 70/30 - 60/40. Шеллит был менее чувствителен к ударам чем лиддит, а также имел преимущество низкой точки плавления, что позволяло легко его плавить и заливать в снаряды во время производства.

- ↑ Фугасность 4,8 %, у 457-мм полубронебойного снаряда - 110,2 кг взрывчатки (7,2%).

- ↑ TNT - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.

- ↑ Кордит - название одного из видов нитроглицеринового бездымного пороха. В 1887 году в Великобритании Альфред Нобель разработал баллистит, один из первых нитроглицериновых бездымных порохов, состоящий в одном из последних вариантов из равных частей пороха и нитроглицерина. Баллистит был модифицирован Фредериком Абелем и Джеймсом Дьюаром в новый состав - кордит. Он также состоит из нитроглицерина и пороха, но использует самую нитрированную разновидность пороха, нерастворимую в смесях эфира и спирта, в то время как Нобель использовал формы, растворимые в данных смесях.

- ↑ Немецкие орудия, использующие медленногорящие пороха, имели, как минимум, на треть большую живучесть ствола по количеству выстрелов полным зарядом.

- ↑ К началу двадцатого века первый вариант брони Круппа устарел после разработки цементированной брони - Krupp cemented armour, Krupp cemented steel, K.C. armor, KC или KCA. Процесс производства остался в основном тем же, с небольшими изменениями в составе сплава: углерод - 0,35%, никель - 3,90%, хром - 2,00%, марганец - 0,35%, кремний - 0,07%, фосфор - 0,025%, сера - 0,020%. Броня KCA сохраняла закаленную лицевую поверхность крупповской брони за счет применения углекислого газа, но также сохраняла гораздо большую волокнистую эластичность на задней части листа. Повышенная эластичность значительно снижает вероятность образования сколов и трещин при обстреле, что является ценным качеством во время длительных боев. Баллистические испытания показали, что в других отношениях броня KCA и ранняя броня Круппа были примерно равны.

- ↑ Вероятно, как и везде, негативные результаты испытаний просто были положены под сукно, а производители неспешно пытались исправить ситуацию.

- ↑ Лишь на вошедшем в строй в 1920 году линейном крейсере HMS Hood угол возвышения орудий был доведен до 30°. Угол возвышения в 40°-45° имели орудия разрабатываемых в 1920-22 годах линейных кораблях и крейсерах проектов «K», «G» и других.

- ↑ Часть источников приводит максимальную толщину барбетов в 330 мм.

Литература и источники

Ссылки

- navweaps.com

- Naval History and Heritage Command

- www.naviearmatori.net

- Kreiser

- forums.airbase.ru

Литература

- Friedman N. Naval weapons of World War one. — Barnsley, UK: Seafort Publishing, 2011. — EPub с. — ISBN 978-1-84832-100-7

- Campbel J. Naval weapons of World War two. — Annapolis, Maryland, USA: Naval Institute Press, 1985/2002. — 406 с. — ISBN 0-87021-459-4

- Roberts J. British battlecruisers: 1905-1920. — Barnsley, Great Britain: Chatham Publishing/Seaforth Publishing, 1997/2016. — 134 с. — ISBN 978-1-4738-8235-5

- Мужеников В.Б. Линейные крейсера Англии. Часть 3. — «Боевые корабли мира». — С-Пб.: Арбузов В.В., 2001. — 96 с.

- Мужеников В.Б. Линейные крейсера Англии. Часть 4. — «Боевые корабли мира». — С-Пб.: Арбузов В.В., 2006. — 118 с.

- Кофман В.Л. Гибель владыки морей. Линейный крейсер «Худ». — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2009. — 128 с. — ISBN 978-5-699-36380-3

- Кофман В.Л., Дашьян А.В. Ужас «карманных» линкоров. Линейные крейсера «Ринаун» и «Рипалс». — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2011. — 128 с. — ISBN 978-5-699-50358-2

- Паркс О. Линкоры Британской Империи. Часть 7: Эпоха дредноутов. — СПб: ООО «Галея Принт», 2008. — 116 с. — ISBN 978-5-8172-0132-1

- Паркс О. Линкоры Британской Империи. Часть 8: Последние властелины морей. — СПб: ООО «Галея Принт», 2011. — 190 с. — ISBN 978-5-8172-0140-6

- Мужеников В.Б. Немецкие линейные крейсера Первой мировой. — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-9955-0992-9

- Патянин С.В., Дашьян А.В. Дредноуты Первой мировой. Уникальная энциклопедия. — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2015. — 384 с. — ISBN 978-5-699-78217-8

- Лисицын Ф.В. Крейсера Первой Мировой. — «Война на море». — Москва: Яуза, Эксмо, 2015. — 448 с. — ISBN 978-5-699-84344-2