Линейные корабли типа Conte di Cavour

|

Эта статья в данный момент редактируется Статья активно редактируется участником проекта WunderWaffe72. Последняя правка была внесена 6.11.2019. |

| 3 ед. Заказано |

| 3 ед. Построено |

| 1910 – 1915 гг. Годы постройки |

| 1914 – 1955 гг. Годы службы |

| Ansaldo, Генуя Арсенал, Специя Odero, Генуя Место строительства |

| 22922 / 24250 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 176,09 / 28,028 / 8,95/9,35 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 31000 Энергетическая установка |

| 22 узл. Скорость хода |

| 4800 миль Дальность плавания |

| 1000 чел. Общая численность |

| 31 чел. Офицеры |

| 969 чел. Матросы |

| 250 / 130 мм. Пояс/борт |

| 24+31 мм. Палуба |

| 130 / 130 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 240 мм. Барбеты |

| 280 / 240 / 240 / 85 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 280 мм. Боевая рубка |

| 100 мм. Румпельное отделение |

Главный калибр

- 13 (3x3+2х2) — 305-мм/46 орудий Ansaldo 1909.

Противоминный калибр

- 18 (18x1) — 120-мм/50 орудий Armstrong 1909;

- 14 (14x1) — 76-мм/50 орудий Vickers 1909.

Торпедное вооружение

- 3 (3x1) — 450-мм торпедных аппарата.

Содержание

- 1 История создания

- 2 Названия и девизы

- 3 Описание конструкции

- 4 Экипаж

- 5 Окраска

- 6 Общая оценка проекта

- 7 Модернизации 20х годов

- 8 Коренная модернизация

- 9 Несостоявшаяся модернизация Conti di Cavour

- 10 Служба

- 11 Примечания

- 12 Литература

- 13 Ссылки

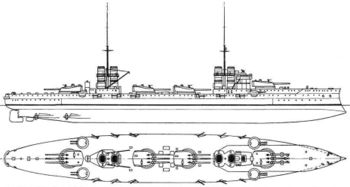

История создания

При всей оригинальности конструкции первый итальянский дредноут Dante Alighieri обладал двумя принципиальными недостатками: «зажатостью» надстроек, что затрудняло управление кораблем, а также очень слабым погонным и ретирадным огнем. Именно последнее обстоятельство вызывало наибольшую критику проекта, особенно в свете информации о том, что новые британские, французские и австро-венгерские корабли будут обладать заметным преимуществом в данном отношении (шесть стволов против трех). К постройке Dante Alighieri еще не приступили, когда генерал Масдеа подготовил улучшенный проект, который, с одной стороны, являлся развитием предшествующего, а с другой — воплощал в себе передовой зарубежный опыт. В частности, в нем можно проследить влияние выполненных в конструкторском бюро фирмы «Ансальдо» под руководством Куниберти разработок, представленных на конкурс проектов для испанского (1907 г.) и русского (1908 г.) флотов.

На этот раз Масдеа применил линейно-возвышенную схему размещения башен в носу и в корме, однако из-за опасений за остойчивость возвышенные башни решил сделать двухорудийными, а в качестве компенсации в средней части установил еще одну трехорудийную башню. В итоге бортовой залп увеличился на одно орудие[1], а погонный и ретирадный — на две трети (с трех до пяти орудий).

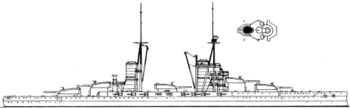

Возвышение одних башен над другими позволило обойтись без излишнего удлинения корпуса, но потребовало некоторого увеличения ширины для компенсации возросшего «верхнего» веса. В конечном итоге отношение длины к ширине удалось сохранить на прежнем уровне: 6,28 против 6,32 у Dante Alighieri. При возросшем на 3400 т водоизмещении и практически не изменившейся мощности механизмов это сулило уменьшение максимальной скорости на 1 узел. Броневая защита также не претерпела существенных изменений. От прототипа наследовалась компоновка силовой установки с расположением машинных отделений в средней части корпуса, а котельных — в нос и в корму от них. Вместо четырех дымовых труб решили обойтись двумя, но более «солидными» по размерам. Надстройки стали чуть «свободнее», за второй трубой установили кормовую боевую рубку, однако в целом силуэт оставался весьма лаконичным, но внушительным.

27 июля 1909 г. Италия приняла большую кораблестроительную программу, известную как Морской Закон 1909 года. Она предусматривала ввод в строй 4 линкоров-дредноутов (включая недавно заложенный Dante Alighieri), 3 крейсеров-скаутов, 12 эсминцев, 34 миноносцев и 12 подводных лодок. Королевским декретом от 2 декабря 1909 г. была санкционирована постройка трех линейных кораблей по проекту генерала Масдеа, средства на строительство которых начали выделять со следующего финансового года. Они были зачислены в списки военно-морского флота под названиями Conte di Cavour, Giulio Cesare и Leonardo da Vinci. Первый был заказан 31 июля 1910 г. казенному арсеналу Специи, а два других — частным верфям «Ансальдо» и «Одеро» из Генуи, контракты с которыми были заключены соответственно 10 и 7 сентября 1910 г., хотя реально строительство началось еще до их подписания. Первым, 24 июня, в Сестри-Поненте (пригород Генуи) был заложен Giulio Cesare, следующим, 18 июля, — Leonardo da Vinci, и лишь 10 августа настала очередь Conte di Cavour.

Поначалу строительство кораблей шло быстрыми темпами. Стапельный период длился от 12 до 16 месяцев — показатель, сравнимый с передовыми британскими верфями. Но затем стали сказываться различного рода проблемы. Принципиальная новизна проекта вынуждала порой «на ходу» вносить в него всевозможные изменения. Трудности с производством броневых плит, судовых механизмов, орудий и башен главного калибра поставили итальянцев в зависимость от помощи иностранных фирм (прежде всего, английских и американских) и отодвинули сроки готовности дредноутов. На темпах постройки Conte di Cavour сильно сказалась начавшаяся итало-турецкая война, заставившая перевести значительную часть занятых на нем рабочих арсенала на ремонт кораблей, участвовавших в боевых действиях, и переоборудование мобилизованных гражданских судов. В итоге этот линкор, спущенный на воду раньше других — ровно через год после закладки, — вошел в строй последним, на год отстав от своих систершипов, строившихся на частных предприятиях. С другой стороны, при постройке Conte di Cavour весовой контроль осуществлялся казенной верфью более тщательно, и он имел наименьшую среди своих собратьев строительную перегрузку.

Стоимость корпуса и механизмов составила в среднем 64,2 млн лир на корабль, артиллерии — 36 343 800 лир.

| Название | Строитель | Заложен | Спущен на воду | Вошел в строй |

|---|---|---|---|---|

| Giulio Cesare | «Ansaldo», Genova | 24.06.1910 | 15.10.1911 | 14.05.1914 |

| Conte di Cavour | Arsenale di La Spezia | 10.08.1910 | 10.08.1911 | 1.04.1915 |

| Leonardo da Vinci | «Odero», Sestri Ponente | 18.07.1910 | 14.10.1911 | 17.05.1914 |

Названия и девизы

Всем своим дредноутам итальянцы присвоили имена в честь великих соотечественников:

- Юлий Цезарь (Джулио Чезаре) (102—44 до н.э.) — античный полководец, первый римской император

- Леонардо да Винчи (1452— 1519) — гениальный ученый, инженер и художник эпохи Возрождения

- граф Камилло Бензо ди Кавур (1810—1861) после объединения Италии в 1861 году стал первым главой правительства и первым морским министром, многое сделал для создания мощного современного флота.

Подобно другим крупным кораблям итальянского флота, линкоры имели свои девизы, причем по ходу службы они менялись, что было достаточно редким явлением. Неизменными на протяжении всей карьеры оставался девиз Conte di Cavour — «А nessuno secondo» («Никогда второй»). Оказавшийся поистине пророческим девиз перевернувшегося Leonardo da Vinci — «Non si volta chi a Stella e fiso» («Да не покажет спину тот, кто неизменен звездам») — после подъема корабля заменили скромно-оптимистичным «Ogni torto si dirizza» («Любая ошибка будет исправлена»). Первоначальный девиз Giulio Cesare — «Ad quamvis vim perferendam» («Чтобы выдержать любой удар») — в 1920 году также сменили на более лаконичный «Caesar adest» («Цезарь здесь»),

В отличие от своих систершипов, имевших скромные носовые украшения, Giulio Cesare нес на носу внушительных размеров орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах лавровый венок, на ленте которого красовался девиз Юлия Цезаря «Veni Vidi Vici» («Пришел, увидел, победил»). Правда, в конце 1922 г. это великолепное украшение было снято. Кроме того, в 1920 году на правой стороне барбета кормовой возвышенной башни этого корабля была укреплена памятная табличка в честь Юлия Цезаря с латинской надписью «Sit romana potens Italia virtute propago» (цитата из «Энеиды» Вергилия, в литературном варианте звучащая как «Римский да будет народ италийскою доблестью мощен», хотя более точный перевод «Пусть римское могущество доблестью Италии прирастает»).

Описание конструкции

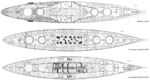

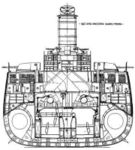

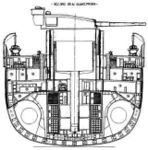

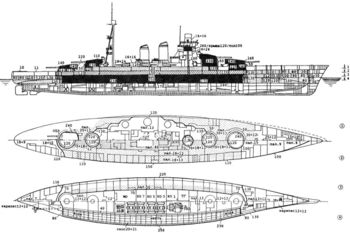

Корпус и надстройки

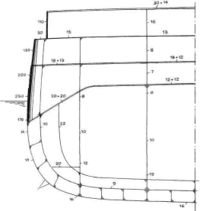

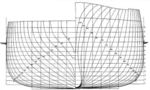

При проектировании корпуса линкоров типа Conte di Cavour итальянские конструкторы впервые за полвека решили отказаться от традиционного ярко выраженного таранного образования форштевня. Во многом принятию такого решения способствовали многочисленные испытания моделей в опытовом бассейне. Вместо этого носовая часть получила скругленную форму с характерным S-образным изгибом. В нижней части форштевень, являвшийся продолжением поднимавшегося к оконечностям киля, по-прежнему слегка выдавался вперед (что делалось исключительно для улучшения скоростных качеств), потом плавно уходил внутрь, а в верхней трети снова резко выделялся наружу. Кормовая оконечность сохраняла обычную закругленную «крейсерскую» форму. Максимальной ширины по мидель-шпангоуту корпус достигал на нижней кромке броневого пояса. Выше него борта имели заметный завал внутрь. Высокий надводный борт обеспечивал хорошую мореходность, хотя для условий Средиземного моря данный фактор не являлся решающим.

Корпуса новых линкоров изготавливались почти целиком из высокопрочной стали. Исключением стали участки, наиболее подверженные вибрации, — их делали из мягкой сименс-мартеновской стали с повышенным пределом текучести.

Параллельно килю с каждого борта проходило по восемь продольных днищевых и бортовых стрингеров. Нумерация шпангоутов на этих кораблях начиналась от миделя и шла в обе стороны. Шпангоуты к корме маркировались литерами AD (addietro), а к носу — AV (avanti). Кормовой перпендикуляр соответствовал шпангоуту 90AD, носовой — шпангоуту 102AV. От второй до четвертой башни главного калибра проходили скуловые кили шириной около метра.

Линкоры имели три непрерывные палубы: верхнюю (батарейную), главную и нижнюю. Вне пределов машинно-котельных отделений в носовой части имелось три платформы, называемые верхней, средней и нижней; в корме платформ было только две. Офицерские помещения располагались традиционно — в кормовой части на главной палубе. Матросские кубрики были разбросаны по всему кораблю и размещались под полубаком, на главной палубе почти по всей ее длине (в нос от офицерских «апартаментов»), а также на нижней палубе в оконечностях. По стандартам своего времени, помещения как офицеров, так и матросов были достаточно просторными и комфортабельными.

Итальянские дредноуты получили развитое внутреннее деление. По всей длине корпуса проходило двойное дно, разделенное на множество водонепроницаемых отсеков и отделений и переходящее в двойной борт, поднимавшийся до уровня главной палубы. В центральной части корабля — от 52-го носового до 62-го кормового шпангоута — имелось тройное дно, поднимавшееся до скоса броневой палубы. Корпус делился на отсеки 23 поперечными и 4 продольными водонепроницаемыми переборками. Большинство переборок доходило до верхней палубы.

Внутренние продольные переборки проходили вдоль второго стрингера от 66-го кормового до 76-го носового шпангоута, а внешние — вдоль шестого стрингера от 33-го кормового шпангоута до 60-го носового и поднимались до главной палубы.

Распределение весовых нагрузок линкоров типа Giulio Cesare (по Дж. Джорджерини)

| Статья нагрузки | Вес | % к порожнему водоизмещению |

% к полному водоизмещению |

|---|---|---|---|

| Корпус Бронирование Вооружение Механизмы Оборудование Прочие грузы |

7017 т 6122 т 2817 т 1732 т 1535 т 1057 т |

34,6% 30,2% 13,9% 8,5% 7,6% 5,2% |

28,0% 24,4% 11,2% 6,9% 6,1% 4,2% |

| Порожнее водоизмещение | 20 280 т | 100,0% | 80,8% |

| Боезапас Провизия Экипаж Запасы Вода Машинное имущество (включая смазку) Топливо Резерв воды для котлов |

725 т 175 т 200 т 106 т 400 т 600 т 2300 т 300 т |

2,9% 0,7% 0,8% 0,4% 1,6% 2,4% 9,2% 1,2% | |

| Полное водоизмещение | 25 085 т | 100,0% |

Линкоры типа Conte di Cavour обладали протяженным полубаком, тянувшимся до середины барбета четвертой башни главного калибра. При этом в районе средней башни он достигал наибольшей ширины, доходя до бортов, а в носовой и кормовой частях выполнялся зауженным, обеспечивая хорошую диаграмму стрельбы противоминной артиллерии.

Надстройки итальянских линейных кораблей были сконструированы просто и рационально, чтобы избежать ненужного увеличения «верхнего» веса и обеспечить максимальное удобство использования орудий главного и вспомогательных калибров.

Еще с 1880-х годов итальянские конструкторы старались придать своим тяжелым кораблям симметричный силуэт, чтобы противник в первые моменты встречи не мог точно определить не только их курс, но и направление движения. Хотя к концу первого десятилетия XX века рассчитывать на эффективность такого решения было уже наивно, оно тем не менее, сохранилась и в проектах первых итальянских дредноутов. Силуэт линкоров типа Conte di Cavour формировали две широко разнесенные дымовые трубы, к которым со стороны оконечностей вплотную примыкали мостики и рубки, а со стороны средней башни — треногие мачты, опоры которых как бы охватывали сами трубы. Сами того не желая, итальянцы допустили ту же ошибку, что и создатели британского HMS Dreadnought. В жертву пресловутой «симметрии» оказалось принесенным куда более важное в тактическим смысле удобство использования фор-марса. На полном ходу он укрывался плотными клубами дыма, так что пользоваться установленными там приборами управления огнем становилось практически невозможно.

Тактико-технические характеристики кораблей

| Тип | Тип Giulio Cesare | Тип Caio Duilio |

|---|---|---|

| Водоизмещение, т (нормальное/полное) | Conte di Cavour — 22 922/24 250 Giulio Cesare — 23 183/24 801 Leonardo da Vinci — 23 087/24 677 |

Caio Duilio — 22 930/24 690 Andrea Doria — 22 968/24 729 |

| Размеры, м: длина наибольшая длина между перпендикулярами ширина наибольшая осадка нормальная/в полном грузу |

176,09 168,96 28,028 Conte di Cavour — 8,95/9,35 Giulio Cesare — 8,954/9,43 Leonardo da Vinci — 8,885/9,355 |

176,09 168,96 28,0 Caio Duilio — 8,91/9,44 Andrea Doria — 8,9/9,445 |

| Энергетическая установка: число и тип котлов число и тип ПТУ число валов проектная мощность, л.с. скорость хода, уз |

Giulio Cesare — 12 нефт. + 12 смет. «Babcock & Wilcox» Conte di Cavour и Leonardo da Vinci — 8 нефт. + 12 смеш. «Blechynden» 3 «Parsons» 4 31 000 22 |

8 нефт. + 12 смеш. «Yarrow» 3 «Parsons» 4 32 000 21,5 |

| Запас топлива, т (нормальный/полный): уголь нефть |

570/1450 350/850 |

520/1476 400/845 |

| Дальность плавания, миль (при скорости, уз.) | 4800 (10) 1000 (22) |

4800 (10) 1000 (21,5) |

| Броневая защита, мм: главный пояс (оконечности) верхний пояс каземат боевая рубка нижняя палуба/скос главная палуба крыша каземата башни (лоб—борт—крыша) барбеты |

250—170 (130—80) 130 110 280 12+12/20+20 18+13 30+14 280—240—85 240—130 |

250—170 (120—100) 130 120 320 12+12/20+20 17+12 32+12 280—240—85 240—130 |

| Вооружение: число стволов — калибр/длина ствола, клб. (общий боезапас) |

13 — 305-мм/46 (1300) 18 — 120-мм/50 (3600) 14 — 76-мм/50 (3360) 3 — 450-мм ТА (9) |

13 — 305-мм/46 (1144) 16 — 152-мм/45 (3440) 19 — 76-мм/50 (5420) 3 — 450-мм ТА (9) |

| Экипаж, чел. (в т.ч. офицеров) | 1000 (31) | 1000 (31) |

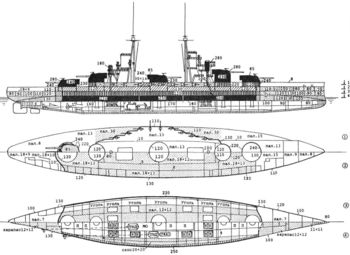

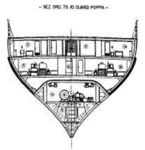

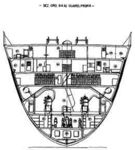

Бронирование

Броневая защита линейных кораблей типа Conte di Cavour выполнялась по классической для своего времени схеме. Наиболее толстая броня располагалась по ватерлинии, становясь тоньше с каждым межпалубным промежутком вплоть до палубы полубака. Итальянские конструкторы претворяли в жизнь идею максимальной площади защиты надводного борта за счет некоторого уменьшения толщины, хотя это и не приняло столь гипертрофированной формы, как на русских линкорах типа Севастополь.

Плиты сталеникелевой брони для итальянских дредноутов поставляли британская фирма «Стил Компани» из Глазго и американские «Карнеги Стил» из Питтсбурга и «Бетлехем Стил» из Бетлехема, а их цементирование по технологии Круппа производилось на сталелитейных заводах «Терни» в самой Италии. Главный броневой пояс на линкорах типа Conte di Cavour простирался от барбета башни №1 (uin.58AV) до барбета башни №5 (uun.63AD) и состоял из двух рядов плит. Нижний имел толщину 250 мм в верхней и центральной части, утончаясь до 170 мм к нижней кромке. Его высота составляла 2,8 м, из которых 1,2 м при нормальной нагрузке возвышались над водой. Над ним — между нижней и главной палубами — располагался верхний ряд плит толщиной 220 мм и высотой 2,3 м. Главный пояс замыкался 130-мм траверсами, а в нос и корму продолжался плитами толщиной от 130 до 80 мм (по мере приближения к оконечностям броня становилась тоньше). Выше него находился верхний пояс длиной 138 м и толщиной 130 мм в средней части. Он тянулся от барбета кормовой башни главного калибра до форштевня, где утончался до 70 мм, а в кормовой части завершался 110-мм траверсом. Каземат противоминной артиллерии, расположенный между барбетами возвышенных башен, защищался 110-мм броней. Вся вертикальная броня устанавливалась на деревянную подушку, и только на надстройках крепилась непосредственно к обшивке.

Почти вся горизонтальная броня итальянских дредноутов выполнялась двухслойной. Верхний слой изготавливался из стали высокого сопротивления, по своим свойствам аналогичной британской НТ (high tension), которая использовалась как конструкционный материал, а нижний слой — из обычной итальянской кораблестроительной стали, по качеству заметно уступавшей предыдущей.

Нижняя палуба в пределах главного броневого пояса имела толщину 24 (12+12) мм в плоской части и 40 (20+20) мм на скосах, примыкавших к нижней кромке главного пояса. Вне пояса — за 130-мм траверсами — она имела карапасную форму и в оконечностях опускалась также до уровня нижней кромки пояса. Толщина карапаса почти по всей длине палубы составляла 24 (12+12) мм и только в носовой части (в нос от 77-го шпангоута) уменьшалась до 22 (11 + 11) мм. В корме карапасная палуба служила защитой для рулевых машин и их проводов.

В отличие от нижней, главная палуба, примыкавшая к верхней кромке 220-мм бронепояса, была плоской на всем протяжении. Так же как нижняя, она имела дифференцированную толщину. В средней части корабля, между барбетами возвышенных башен (от 35-го носового до 40-го кормового шпангоута), ближе к диаметральной плоскости толщина палубы составляла 30 (18+12) мм, а между внутренней продольной переборкой и внешней обшивкой — 31 (18+13) мм. Такую же толщину (31 мм) бронепалуба сохраняла над погребами носовой и кормовой групп башен, где была однородной по всей ширине корпуса. В оконечностях конструкторы применили тот же принцип постепенного уменьшения толщины защиты при приближении к штевням, причем в носу главная палуба лишилась и подкладки — тут ее толщина последовательно снижалась до 15, 9 и 8 мм, тогда как в корме толщина основного слоя осталась неизменной (18 мм), но подкладка уменьшалась сначала до 10, а ближе к ахтерштевню — до 9 мм.

Аналогичным образом, верхняя палуба внутри каземата 120-мм орудий имела толщину 13 мм у диаметральной плоскости и 15 мм — ближе к бортам. От вертикальной стенки каземата до кромки борта ее толщина увеличивалась до 30 мм, а вне пределов каземата составляла 15 мм в носовой оконечности и 13 мм — в кормовой. Палуба полубака имела толщину всего 8 мм в носовой части, но над казематом была самой толстой на корабле — 44 (30+14) мм!

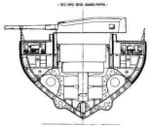

Артиллерии главного калибра итальянские конструкторы постарались придать наиболее надежную защиту. Башни получили 280-мм лобовые плиты, 240-мм стенки и 85-мм крышу. Барбеты над уровнем палубы имели толщину 230 мм, а у барбетов башен №1 и №5 сторона, обращенная к оконечностям, ближе к диаметральной плоскости утолщалась до 240 мм. Части барбетов трех средних башен, находящиеся за броней каземата, имели толщину 120 мм, а вне его — 220 мм, тогда как барбет носовой башни на этом уровне сохранил 240-мм бронирование с носа и 220-мм — с кормы. На промежутке между верхней и главной палубами толщина барбетов всех башен составляла 120 мм с двумя исключениями. Во-первых, переднюю часть носового довели до 130 мм, так как с носовых углов его прикрывала не 130-мм бортовая броня, а всего 70-мм. Во-вторых, толщину кормовой части барбета башни №2 уменьшили до 110 мм, поскольку попадание туда считалось маловероятным.

Хорошо защищались боевые рубки: носовая — 280-мм плитами, кормовая — 180-мм. От них вниз шли коммуникационные трубы толщиной 100 мм. Носовая доходила до нижней палубы, кормовая — только до главной, причем в пределах 130-мм цитадели ее толщина уменьшалась до 80 мм. Защиту от подводных взрывов обеспечивали тройное дно и тройной борт (внешняя обшивка толщиной 14—16 мм, средняя — 9—10 мм и внутренняя — 22 мм), а также уже упоминавшиеся продольные переборки толщиной 8—12 мм. В бортовых отсеках между продолжением второго и третьего дна располагались нефтяные цистерны и угольные ямы.

По официальным данным, общий вес броневой стали на линейных кораблях типа Conte di Cavour равнялся 5150 т, что составляло 22,4% от нормального водоизмещения, а вместе с подкреплениями достигал 6122 т (26,6%). Это самый низкий показатель для дредноутов даже первого поколения. Достаточно сравнить приведенные цифры с аналогичными у зарубежных современников.

Так, по данным авторитетного историка кораблестроения Дэвида Брауна, у родоначальника всего класса, британского HMS Dreadnought, доля брони составляла 28% от нормального водоизмещения; у типа Bellerophon — 29%, у типа Colossus — 27% (наименьший показатель среди всех британских линкоров-дредноутов), у кораблей типа Iron Duke достигала 30—32% и сохранилась на этом уровне на последних сверхдредноутах типа Queen Elizabeth и типа Royal Sovereign. Французские линкоры типа Courbet при сопоставимом с итальянскими водоизмещении несли 5738 т брони (около 25,5%). Еще лучше были защищены германские дредноуты: типа Nassau — 36,2%, типа Helgoland — 36,8%, типа Kaiser — 40%. Даже у русских линкоров типа Севастополь вес брони составлял 7714 т, или 33,7% от нормального водоизмещения, а общая слабость их защиты была вызвана ошибочностью самой ее концепции.

Иными словами, итальянские конструкторы остались верны традиционному принципу принесения защиты линкоров в жертву вооружению и скорости. К счастью для служивших на них моряков, им не довелось проверить свои корабли в реальном бою.

Вооружение

Главный калибр

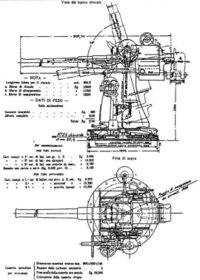

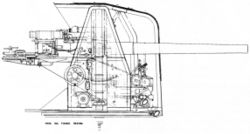

Основой вооружения линейных кораблей типов Conte di Cavour и Andrea Doria являлись тринадцать 12-дюймовых орудий образца 1909 г. с длиной ствола 46 калибров. Они были спроектированы фирмой «Армстронг» и обозначались как «30,5 cm Model 1909», однако их реальный калибр составлял 304,8 мм.

Стоявшие на итальянских дредноутах пушки относились к двум типам. Орудия для линкора Leonardo da Vinci производились на заводах Армстронга непосредственно в Великобритании, тогда как для Giulio Cesare их производил итальянский филиал «Армстронга» в городе Поццуоли близ Неаполя с помощью головной фирмы. Все они относились к модели «Elswick Pattern Т». На Conte di Cavour стояли орудия марки «Vickers Mark G», которые изготавливались в Италии фирмой «Виккерс-Терни».

Орудие типа Mark «G» имело проволочную намотку по всей длине и состояло из внутренней трубы, двух наружных труб («А» и «В»), кожуха и затворного кольца. Орудие Pattern «Т» состояло из внутренней трубы, наружной трубы «А», в свою очередь, состоявшей из двух частей, скрепленных винтовым кожухом, трубы «В», кожуха и короткого затворного кольца. В отличие от пушки Армстронга, проволочная намотка здесь имелась только на половине длины ствола. Оба типа использовали поршневой затвор системы Велина с пневматическим приводом.

Ииспользовались два типа снарядов: бронебойный (весом 452 кг) и фугасный. Заряд полным весом 117 кг состоял из четырех частей, помещенных в шелковые картузы. При температуре +32°С начальная скорость снаряда составляла 840 м/с, что обеспечивало дальность стрельбы до 24 км при угле возвышения орудия 20 градусов. На дистанции 9000 м бронебойный снаряд пробивал 250 мм крупповской брони. В качестве метательного вещества использовался состав марки «С», аналогичный английскому кордиту, известному своей нестойкостью. Не исключено, что именно он стал причиной гибели Leonardo da Vinci.

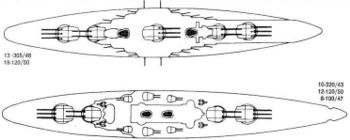

Орудия главного калибра располагались в башнях, установленных в диаметральной плоскости корабля. Схема размещения артиллерии в целом была аналогична примененной англичанами на их первых сверхдредноутах типа Orion, однако у итальянцев концевые и средняя башни (№1, 3 и 5) были треохрудийными, а возвышенные (№2 и 4) — двухорудийными. Таким образом, строго в нос и в корму могли стрелять по пять стволов, а в бортовом залпе участвовать все тринадцать. Вес бортового залпа главного калибра равнялся 5421 кг.

Углы обстрела первой и пятой башен линкоров типа Conte di Cavour равнялись 300°, второй и четвертой — 310°, третья поворачивалась на все 360°, но вести огонь могла только в секторах по 130° на каждый борт.

Боезапас главного калибра хранился в трех погребах (носовом, среднем и кормовом), расположенных непосредственно под группами башен. Штатный боекомплект каждого 305-мм орудия состоял из 40 бронебойных и 30 фугасных снарядов. Однако погреба линкоров типа Conte di Cavour вмещали 1300 снарядов (по 100 на орудие).

Производство артиллерии главного калибра стало одним из камней преткновения при строительстве серии итальянских дредноутов. Поставка орудий и башен задержалась в среднем на год. Так, артиллерия Giulio Cesare вместо оговоренного контрактом июня 1912 г. была поставлена на корабль только в марте 1914-го. Изготовление башен для Leonardo da Vinci фирма «Армстронг» затянула более чем на год. Для Conte di Cavour задержка могла оказаться и большей. К счастью, получилось так, что орудия для Andrea Doria были уже готовы, в то время как строительство корабля далеко не завершилось, вот их и решили установить на Conte di Cavour. Однако задержка готовности артиллерии для самого Andrea Doria в итоге составила около 15 месяцев. Минимальные проволочки были допущены лишь фирмой «Армстронг-Поццуоли» при изготовлении орудий для Caio Duilio.

Противоминный калибр

Противоминная артиллерия линейных кораблей типа Conte di Cavour включала восемнадцать 120-мм орудий образца 1909 г. с длиной ствола 50 клб., аналогичных устанавливавшимся на первый итальянский дредноут Dante Alighieri. Они являлись разработкой фирмы «Армстронг» (оригинальное обозначение Elswick Pattern «ЕЕ»), которая изготовила пушки для Giulio Cesare, тогда как для двух других линкоров их поставляла фирма «Виккерс».

Боекомплект средней артиллерии состоял из 3600 снарядов (по 200 на орудие).

На линкорах 120-мм артиллерия размещалась в центральном каземате, обеспечивавшем углы обстрела 135° для восьми носовых и шести кормовых орудий и 110° для четырех средних. Таким образом, почти в любом направлении могло вести огонь не менее пяти стволов. Данное расположение имело как свои плюсы, так и минусы. Орудия стояли достаточно высоко и обладали возможностью вести огонь практически в любую погоду, однако их сосредоточение в центральной части корабля считалось не слишком удачным с тактической точки зрения: для отражения торпедных атак миноносцев, как правило, производившихся с острых курсовых углов, противоминный калибр желательно было разнести ближе к оконечностям.

В качестве второго противоминного калибра линкоры типа Conte di Cavour несли четырнадцать 76-мм/50 пушек системы «Виккерс» образца 1909 г. Для их размещения на корабле было предусмотрено тридцать позиций: двенадцать в центральной части, на палубе полубака, три в носу, две в корме на главной палубе и тринадцать — на крышах башен главного калибра, где они могли использоваться для практических стрельб. Именно на башнях эти пушки и стояли при вступлении кораблей в строй. После испытаний Giulio Cesare и Leonardo da Vinci в конце 1913 — начале 1914 г. трехдюймовые орудия оттуда сняли и разместили на палубе полубака, шканцах и надстройках, однако вскоре большинство из них вернули на прежние места. Для 76-мм пушек в погребах каждого линкора хранилось по 3360 унитарных патронов весом 11,9 кг (по 240 на орудие).

Во время Первой мировой войны число 76-мм пушек подверглось существенным изменениям. Их полезность для линкоров, проводивших львиную долю своего времени на якорных стоянках, была признана весьма сомнительной, поэтому орудия со станками часто снимали для вооружения мелких судов. Вместо них на кораблях появилось от четырех до шести 76-мм/40 зенитных пушек системы «Виккерс» образца 1916/17 г. Они имели угол возвышения стола до 70° и были способны поражать цели на высоте до 5790 м.

Между 1919 и 1924 годами вспомогательное вооружение всех линкоров было окончательно стандартизировано. Теперь оно включало по тринадцать 76-мм/50 орудий, установленных на башнях главного калибра и использовавшихся для практических стрельб, шесть 76-мм/40 зенитных пушек, размещенных на верхней палубе в районе кормовой надстройки (по три с каждого борта), и два 40-мм/39 автомата системы «Виккерс-Терни» образца 1917 г. (итальянский вариант знаменитого британского «пом-пома»), которые устанавливались на палубе полубака несколько впереди от башни №2.

Первоначально зенитные орудия вели стрельбу исключительно под местным управлением, но в начале 1920-х гг. линкоры оснастили соответствующими дальномерами и примитивными системами управления огнем.

Приборы управления огнем

Еще в 1901 г. на вооружение итальянского флота поступил первый прибор управления огнем отечественной разработки — так называемый «Индикатор стрельбы Беттоло» (по фамилии изобретателя), позволявший вычислять значения ВИР и ВИП. Англичане обзавелись аналогичной системой (калькулятор Дюмареска) только годом позже. Несмотря на столь впечатляющее начало, к моменту вступления в строй линкоров дредноутного класса итальянцы серьезно отставали от ведущих флотов как в аппаратуре, так и в методах управления стрельбой. Изначально их оборудование не сильно отличалось от применявшегося на старых броненосцах: дальномеры и оптические прицелы орудий. Старший артиллерийский офицер находился в боевой рубке, откуда вел наблюдение при помощи перископа и распределял цели.

Со вступлением Италии в войну на стороне Антанты союзники — в первую очередь англичане — оказали ее флоту серьезную помощь, снабдив новейшими образцами своей техники. В 1916 г. для всех шести дредноутов были закуплены триплексные дальномеры «Барр и Струд» с оптической базой 4,5 м (15 футов). Они имели максимальную «паспортную» дальность 16 460 м, однако точность измерения на такой дистанции не превышала 1 кабельтова (183 м). Эти приборы, своим необычным внешним видом напоминавшие этажерки, монтировали на крыше носовой боевой рубки. На кормовом мостике установили вспомогательные дальномеры с базой 2,7 м, предназначавшиеся главным образом для обеспечения стрельбы среднего калибра. В 1917 г. на кораблях появились директоры британского образца, расположившиеся на марсах фок-мачт, а также «столики Дрейера». Последние представляли собой аналоговые вычислители для определения угла возвышения орудий и угла упреждения залпа по вводимым данным о дистанции и курсе противника, курсе и скорости собственного корабля, поправкам на направление и силу ветра, температуру воздуха и величину качки.

Торпедное вооружение

Хотя с позиций сегодняшнего дня оснащение линейных кораблей торпедными аппаратами (принимая во внимание дальность хода тогдашних торпед) выглядит форменной нелепостью, данный вид вооружения сохранялся на большинстве дредноутов. Итальянские корабли этого класса несли по три 450-мм торпедных аппарата. Два из них были подводными бортовыми типа «Эльсвик» Е 450/1906 (производились фирмой «Армстронг-Поццуоли»), а третий — кормовым надводным типа «Де Лука» D 450/1908. Бортовые аппараты размещались в общем отсеке в носовой части, перед башней №1, с небольшим смещением по длине, чтобы заряжание каждого аппарата могло производиться независимо. Кормовой располагался непосредственно на броневой палубе.

Линкорами использовались торпеды системы Уайтхеда модели А 100/450 образца 1913 г., обладавшие следующими характеристиками: вес заряда 110 кг, длина 5,28 м, дальность хода 2000 м на скорости 38 уз., 4000 м на 30 уз. и 6000 м на 26 узлах. Боекомплект состоял из трех торпед для каждого аппарата. Их боевые зарядные отделения хранились в погребах башен №1 и №5.

В течение 1916—1917 гг. совершенно бесполезное на линкорах торпедное вооружение было демонтировано со всех кораблей.

Противоторпедные сети

Как и большинство кораблей своего времени, после достройки все итальянские дредноуты оснащались противоторпедными сетями, плетенными из стальной проволоки. Их полки на типе Conte di Cavour проходили чуть ниже уровня иллюминаторов на главной палубе. Для выставления сетей на каждом борту линкоров имелось по 12 выстрелов длиной по 9 м с соответствующими подкосами и растяжками.

Теоретически сети могли быть использованы и на ходу, но из-за сложности системы их крепления, а также неизбежного при этом падения скорости, ухудшения управляемости и постоянного опасения намотать случайно оторвавшийся кусок сети на винты, постановка сетей практиковалась только при стоянке в гавани. Однако в данном случае более эффективными оказывались стационарные боновые и противоторпедные заграждения. Поэтому в течение 1916 года сами сети, их полки и выстрелы были сняты со всех кораблей итальянского флота.

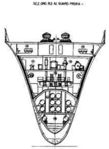

Энергетическая установка

Королевский Итальянский флот традиционно уделял большое внимание скорости кораблей. В условиях хорошей видимости, характерной для Средиземного моря, несколько лишних узлов хода считалось важным фактором, дающим определенные тактические преимущества. Во время работы над проектами дредноутов итальянские конструкторы также постарались обеспечить им превосходство в скорости над современными линкорами зарубежных флотов, однако из-за опасений чрезмерного увеличения водоизмещения и, стало быть, стоимости кораблей этот выигрыш даже «на бумаге» оказался минимальным — всего 1,5—2 узла. К тому же практически одновременно с ними в строй начали вступать британские сверхдредноуты типа Queen Elizabeth, развивавшие до 24 узлов при несравнимо более мощном вооружении и защите.

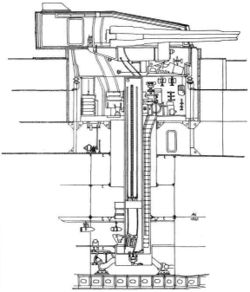

Четырехвальная паротурбинная энергетическая установка на всех итальянских дредноутах имела идентичную конструкцию. впервые опробованную на Dante Alighieri и впоследствии повторявшуюся с незначительными изменениями. Она состояла из трех групп турбинных агрегатов системы Парсонса прямого действия, размещавшихся в изолированных отсеках. Два из них располагались по бортам от средней башни главного калибра, а третий — в корму от нее. В отличие от Dante Alighieri, где все турбины были сосредоточены в средней части, такое расположение, во-первых, уменьшало уязвимость силовой установки к воздействию боевых повреждений, а во-вторых, позволяло несколько сократить длину гребных валов.

Каждая из машинных групп включала турбины высокого и низкого давления (последняя — со встроенной ступенью заднего хода) с соответствующим вспомогательным оборудованием: конденсаторами, циркуляционными насосами, вентиляторами и т.д., обеспечивавшими независимую работу «своей» турбинной группы. У двух турбоагрегатов в бортовых машинных отделениях турбины высокого и низкого давления подключались последовательно и приводили в движение внешние гребные валы. В центральном агрегате турбины высокого и низкого давления стояли параллельно и вращали левый и правый внутренние гребные валы соответственно. В качестве движителей корабли имели по четыре трехлопастных гребных винта, изготовленных из специальной бронзы.

Турбины для Giulio Cesare и Leonardo da Vinci изготавливались предприятиями-строителями, для Conte di Cavour их делала фирма «Орландо» из Ливорно. Суммарная мощность турбин на переднем ходу составляла 31— 32 тыс. л.с., на заднем ходу под тремя валами (левый внутренний вал ступени заднего хода не имел) — 14 000 л.с. Результаты ходовых испытаний стали для итальянцев большим разочарованием. Хотя первая тройка линкоров вышла на них, будучи недогруженной, ни один из них не смог развить проектной скорости 22,5 узла. Giulio Cesare показал 21,56 уз. при среднем водоизмещении 21 700 т и мощности механизмов 30 700 л.с.; Leonardo da Vinci оказался лишь чуть быстроходнее: 21,6 уз. при водоизмещении 24 700 т[2] и мощности 32 800 л.с. Только строившийся на казенной верфи Conte di Cavour смог преодолеть 22-узловую отметку, развив 22,2 уз при водоизмещении 21 612 т и мощности 31 278 л.с.

В условиях службы линкоры редко развивали скорость, близкую к результатам испытаний, поэтому можно констатировать, что никаких преимуществ от ослабления бронирования итальянцы не получили...

Если турбинные агрегаты всех кораблей были одинаковыми, то вырабатывавшие для них пар котельные установки относились к двум разным типам. На головном Giulio Cesare стояло 24 водотрубных котла «Бабкок-Уилкокс», половина из которых имела чисто нефтяное, а половина — смешанное отопление. Conte di Cavour и Leonardo da Vinci получили по 20 котлов системы «Блекинден» (8 с нефтяным и 12 со смешанным отоплением).

Паровые котлы размещались в десяти котельных отделениях, расположенных двумя равными группами в нос и в корму от машинных отделений. При этом носовая группа как бы охватывала погреба средней башни главного калибра. Соответственно. на корабле было проложено две главные и две вспомогательные паровые магистрали, связанные между собой так, чтобы пар от любого котла в случае необходимости мог подводиться к любой турбине.

На полном ходу пар подавался независимо к каждому агрегату, последовательно проходил турбины высокого и низкого давления, после чего поступал в конденсатор соответствующей группы. Данный режим работы использовался относительно редко. Как правило, в походе корабли шли под двумя валами, при этом задействовались либо два бортовых, либо один центральный агрегат. На экономическом ходу все три агрегата подключались последовательно: сначала пар подавался в турбину высокого давления правого борта, из нее — в турбину высокого давления левого борта, затем последовательно проходил турбины высокого и низкого давления среднего агрегата и поступал в центральный конденсатор.

Для хранения угля служили бортовые угольные ямы, располагавшиеся между главной и нижней палубами. Жидкое топливо хранилось в цистернах, размещенных в отсеках тройного борта под нижней палубой и двойном дне. Там же находились цистерны воды для котлов, питья и бытовых нужд. Нормальный запас топлива на линкорах типа Conte di Cavour включал 570 т угля и 350 т нефти, полный — соответственно 1450 и 850 т. С полным запасом топлива проектная дальность плавания линкоров составляла 1000 миль полным ходом или 4800 миль экономическим 10-узловым.

Прочее оборудование

Электроэнергия вырабатывалась тремя электростанциями, расположенными под броневой палубой, — носовой, центральной и кормовой. Каждая из них оборудовалась двумя турбогенераторами постоянного тока мощностью по 150 кВт (напряжение корабельной сети 110 В) с соответствующими распределительными щитами. На корабле имелось две независимые электрические сети — силовая и освещения. Силовая сеть питала все вспомогательные механизмы: электромоторы, лебедки, насосы, рулевую машину, элеваторы подачи боеприпасов и т.д. Сеть освещения, в свою очередь, разделялась на две подсети, одна из которых охватывала помещения над броневой палубой и в надстройках (имевшие естественное освещение через иллюминаторы), а вторая — под ней.

По первоначальному проекту линкоры предполагалось оснастить восемнадцатью (!) прожекторами, но в конечном итоге было установлено лишь восемь. На кораблях типа Conte di Cavour они располагались парами на площадках, охватывающих дымовые трубы. Даже такое количество оказалось избыточным, поэтому вскоре после Первой мировой войны половину из них сняли. Электропитание прожекторов обеспечивалось отдельной веткой силовой сети.

Главная радиостанция линкоров была оснащена передатчиком мощностью 3 кВт и располагалась на главной палубе перед барбетом средней башни.

Корабли оборудовались двумя рулями, размещавшимися в диаметральной плоскости: главным, полубалансирного типа площадью 32 м², и находившимся впереди него вспомогательным, балансирного типа площадью 10 м². Они могли перекладываться совместно или по отдельности. Рулевая машина имела дублированный привод от паровой машины или электрического сервомотора, расположенных в специальном помещении на верхней платформе непосредственно позади барбета концевой башни главного калибра. На случай аварийной ситуации в соседнем отсеке имелся ручной привод с четырьмя большими штурвальными колесами Для их вращения требовались усилия 16 человек.

Маневренность кораблей можно охарактеризовать как весьма посредственную.

При перекладке только главного руля на максимальный угол 35° линкоры типа Conte di Cavour на 10-узловом ходу совершали полную циркуляцию за 14 минут 35 секунд, на 20-узловом — за 8 минут 20 секунд. Ее диаметр составлял 977 и 1024 м соответственно.

Диаметр циркуляции линкоров типа «Giulio Cesare»

| Угол отклонения руля | 20° | 25° | 30° | 35° |

|---|---|---|---|---|

| На скорости 10 уз | 1207 м | 1112 м | 1038 м | 977 м |

| На скорости 20 уз | 1326 м | 1266 м | 1170 м | 1024 м |

Линкоры снабжались тремя главными становыми якорями Холла, убиравшимися в носовые клюзы (два с правого борта, один — с левого), вспомогательным кормовым якорем (клюз в ахтерштевне) и двумя аналогичными запасными. Привод носовых якорных шпилей — электрический, моторы располагались на нижней платформе под броневой палубой.

Из-за необходимости обеспечить хорошую диаграмму стрельбы орудиям главного калибра размещение на корабле шлюпок превратилось в серьезную проблему. По штату линкоры несли два паровых катера, два баркаса (в разное время — парусно-гребных или моторных), два вельбота или гички и несколько более мелких плавсредств. На кораблях типа Conte di Cavour паровые катера располагались на рострах по бокам от носовой трубы, а баркасы — в районе кормовой трубы и грот-мачты. Для их спуска и подъема служили две грузовые стрелы, опиравшиеся пятками в средние «ноги» мачт. Leonardo da Vinci отличался тем, что на нем имелось четыре стрелы меньшего размера, крепившиеся не к центральной, а к боковым опорам обеих мачт. Тем не менее катера и баркасы находились в конусе дульных газов средней башни и неизбежно получали повреждения при стрельбе, поэтому при выходах в море их зачастую оставляли в базе. На типе «Ду-илио» все большие шлюпки перенесли в более безопасное место к кормовой надстройке, а стрелы для их подъема закрепили на боковых опорах грот-мачты. Легкие шлюпки на всех кораблях подвешивались на шлюпбалках на юте.

Экипаж

Проектом предусматривалось, что команда дредноутов типа Conte di Cavour будет состоять из 44 офицеров и 850 нижних чинов. Трудно сказать, насколько данные цифры соотносились с реальностью, особенно в отношении числа офицеров, поскольку при вступлении в строй по штатному расписанию линкорам полагался экипаж ровно в 1000 человек: 31 офицер и 969 старшин и матросов. В условиях службы, как это обычно бывает на столь крупных кораблях, численность команды сильно варьировалась. Так, на Leonardo da Vinci в момент его гибели находилось 34 офицера и 1156 рядовых. К концу Первой мировой войны штатный экипаж состоял из 1232—1235 человек, в том числе 35 офицеров.

Окраска

В период, предшествующий Первой мировой войне, крупные корабли итальянского флота несли темную схему окраски. Линкоры типа Conte di Cavour получили ее сразу по окончании постройки. Весь борт выше ватерлинии, надстройки, трубы, орудийные башни и корабельные шлюпки окрашивались в темный серо-голубой цвет. Открытые участки верхней палубы и палубы полубака на всем протяжении покрывались деревянным настилом, который не красился, палубные люки окрашивались в цвет корпуса, а настилы мостиков были темно-серыми. Подводная часть имела кирпично-красную окраску, ватерлиния — черную. В черный цвет красились также козырьки дымовых труб, мачты на протяжении от прожекторных платформ до марсов, включая нижние реи (стеньги при этом оставались светлыми), якоря и их цепи, якорные клюзы, шпили и горловины угольных ям. Обвесы мостиков с внутренней стороны были темно-синими.

По опыту боевых действий, итальянский флот перешел на светлую пепельно-серую окраску надводных кораблей, как менее заметную в условиях Адриатического моря. Судя по фотографиям, линкоры были перекрашены к середине 1916 года. Первоначально изменения коснулись только вертикальных поверхностей корпуса и надстроек, а также рангоута, тогда как крыши башен главного калибра сохранили темно-серый цвет.

Подобная схема окраски оставалась неизменной и после окончания боевых действий, хотя итальянцы не были бы итальянцами, если бы не внесли в нее несколько «щегольских» элементов. Так, на Giulio Cesare после переделки фок-мачты в черный цвет была окрашена не только верхняя часть опоры грузовой стрелы, но и верхние части самих стрел; прожекторная платформа была черной, тогда как расположенные на ней посты управления огнем среднего калибра — светлыми. Наконец, верхние фор-марсы на всех линкорах были светлыми, резко контрастируя с темными нижними.

В конце 1920-х годов, перед самым выводом в резерв, линкоры снова перекрасили в темно-серый цвет, однако деталей данной схемы окраски не сохранилось.

Общая оценка проекта

Приступая к серийному строительству линейных кораблей дредноутного типа, руководство Королевского Итальянского флота преследовало основную цель: обеспечить им превосходство над современными французскими и австро-венгерскими линкорами. В целом итальянским конструкторам удалось справиться с поставленной задачей. На момент создания проекта корабли типа Conte di Cavour являлись одними из самых мощных в мире, хотя их броневая защита уступала большинству современников. Однако, еще до того как их корпуса сошли на воду, их превзошли британские и американские сверхдредноуты, вооруженные 343-мм и 356-мм орудиями.

Между тем в точно таком же положении оказались флоты наиболее вероятных противников (и столь же вероятных союзников) Италии — французский и австро-венгерский. Они также с опозданием включились в дредноутную гонку и не успели вовремя отреагировать на переход к артиллерии более крупного калибра.

Правда, к середине войны Франции удалось ввести в строй три линкора типа Bretagne с 340-мм орудиями, но и они не шли ни в какое сравнение с кораблями ведущих морских держав.

Нетрудно заметить, что в этих странах сформировался особый — «средиземноморский» — тип дредноута. Их характерной особенностью являлись ограниченные размерения, вызванные необходимостью учитывать размеры существующих баз и доков. Результатом этого стали очень плотная компоновка, излишний «верхний» вес и, как следствие, недостаточная остойчивость. Зато условия театра военных действий позволяли ограничиваться умеренными требованиями к мореходности и дальности плавания. При этом вооружение включало не менее двенадцати орудий главного калибра.

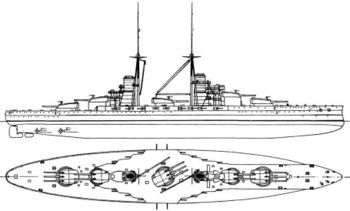

Таким образом, итальянские линкоры нужно сравнивать, в первую очередь с французскими кораблями типа Courbet и австро-венгерскими типа Viribus Unitis, а на их фоне тип Conte di Cavour выглядит весьма и весьма неплохо. Прежде всего, они превосходили своих оппонентов по мощи бортового залпа. Не будучи связанными жесткими требованиями по размерениям, итальянские конструкторы обеспечили своим кораблям более свободную компоновку и самое большое среди средиземноморских дредноутов отношение длины к ширине (6,28 против 5,56 у австрийских и 5,94 у французских). Наверняка лучше были их мореходные качества. Ахиллесовой пятой итальянских линкоров являлась традиционная слабость бронирования.

С учетом последнего обстоятельства, любители модной ныне альтернативной истории, рисуя умозрительный поединок между Giulio Cesare и SMS Viribus Unitis![]() , ставят на победу в нем австрийского корабля. Невозможно уверенно утверждать, насколько справедлива подобная оценка. Можно лишь предположить, что на реальных дистанциях боя разница в толщине брони окажется не столь существенной, зато последствия каждого попадания для меньшего по размерам и имеющего менее эффективное внутреннее деление «австрийца» будут куда более неприятными. Однако история, как известно, не имеет сослагательного наклонения. Поскольку в годы Первой мировой войны главные силы итальянского и австро-венгерского флотов избегали активных действий, шансов выяснить возможности линейных кораблей в боевых условиях им так и не представилось.

, ставят на победу в нем австрийского корабля. Невозможно уверенно утверждать, насколько справедлива подобная оценка. Можно лишь предположить, что на реальных дистанциях боя разница в толщине брони окажется не столь существенной, зато последствия каждого попадания для меньшего по размерам и имеющего менее эффективное внутреннее деление «австрийца» будут куда более неприятными. Однако история, как известно, не имеет сослагательного наклонения. Поскольку в годы Первой мировой войны главные силы итальянского и австро-венгерского флотов избегали активных действий, шансов выяснить возможности линейных кораблей в боевых условиях им так и не представилось.

Модернизации 20х годов

После вступления в строй линкоры типа Conte di Cavour были очень похожи друг на друга, только Leonardo da Vinci слегка отличался от систершипов количеством грузовых стрел и некоторыми особенностями конструкции надстроек, особенно — носового мостика.

На начальном этапе службы итальянские дредноуты не нуждались в модернизации или какой-то крупной перестройке, за исключением небольших усовершенствований по части вооружения. В целом считалось, что они вполне соответствовали своему времени и отвечали требованиям флота: были хорошо скомпонованы, достаточно быстроходны, неплохо вооружены и обеспечивали весьма комфортные условия службы для экипажа.

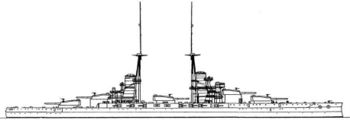

Первые существенные работы на Giulio Cesare и Conte di Cavour были проведены в начале 1924 г. Их фок-мачты из треногих переделали в четырехопорные и перенесли вперед от дымовой трубы, дабы исключить влияние тепла и дыма на установленные на марсах приборы управления огнем. На верхнем марсе, находившемся в месте схождения опор, расположился пост управления огнем главного калибра, а в передней части расширенной прожекторной площадки установили два поста управления огнем противоминной артиллерии. Следует отметить, что прежняя фок-мачта была демонтирована не полностью: вертикальную ее часть срезали приблизительно на уровне верхней кромки трубы, сохранив в качестве опоры для грузовой стрелы. При этом на Giulio Cesare она оказалась на 2 м выше, чем на Conte di Cavour. Данная модернизация была негативно воспринята итальянскими моряками с эстетической точки зрения, поскольку «обезобразила» внешний облик линкоров.

В 1925 году Giulio Cesare и Conte di Cavour были оснащены авиационным вооружением. Летающие лодки «Макки» М.18 расположились на крышах средних башен на специальных поворотных платформах, а их спуск на воду и подъем производился штатными грузовыми стрелами.

В начале 1926 г. на Conte di Cavour в качестве эксперимента появилась катапульта. Она монтировалась неподвижно на полубаке с левого борта, перед носовыми башнями. Позади нее на батарейной палубе установили съемный кран, который мог разбираться и укладываться в горизонтальном положении вдоль вертикальной стенки каземата. чтобы не мешать стрельбе противоминной артиллерии. До конца года с Giulio Cesare, переведенного на роль учебного корабля, сняли все авиационное вооружение.

Коренная модернизация

Для Реджиа Марина почти весь межвоенный период прошел под знаком итало-французского противостояния на Средиземном море. Ратифицированный в феврале 1922 г. Вашингтонский договор уравнивал суммарный тоннаж линейных флотов этих стран, одновременно объявляя «кораблестроительные каникулы». Строительство новых линейных кораблей запрещалось до конца 1931 года, однако Франции и Италии, имевшим к моменту подписания договора наиболее устаревшие линейные флоты, разрешалось заложить по одному новому линкору водоизмещением 35 000 т (максимально разрешенное договором для кораблей данного класса) в 1927 г. и еще по одному— в 1929 г., или же начать в оговоренный срок строительство более чем двух кораблей при условии, что их суммарный тоннаж не будет превышать 70 000 т. На Лондонской конференции 1930 г. «линкорные каникулы» были продлены до 1936 года с сохранением за Францией и Италией права построить 70 000 т новых кораблей до этой даты.

Несмотря на формальное разрешение, ни та, ни другая страна не спешили начинать строительство новых линейных кораблей. Поначалу это было связано с тяжелым экономическим положением. Сокращение финансирования вынудило отказаться от достройки четырех сверхдредноутов типа типа Francesco Caracciolo, а также существенно затруднило содержание находящихся в строю кораблей. Однако и после выхода из послевоенного кризиса обе стороны заняли выжидательную позицию, предпочитая не провоцировать линкорную гонку, а сначала посмотреть, что предъявит соперник. Немалую роль сыграло и бездействие итальянских дредноутов в ходе войны, приведшее к появлению в Италии в послевоенные годы противников строительства линкоров. Приверженцы новых военно-морских теорий считали, что главная роль в будущей войне будет принадлежать подводным лодкам и авиации. Хотя итальянские конструкторы начиная с 1928 г. вели разработку проектов новых линкоров, реальная гонка вооружений шла только в области легких сил. В общей сложности за первое десятилетие после подписания Вашингтонского договора (1923—1933 гг.) Италия произвела закладку 7 тяжелых и 10 легких крейсеров, 40 эсминцев и 48 подводных лодок.

Сложившийся «status quo» первой нарушила Франция, парламент которой в 1931 г., в ответ на германскую программу строительства «карманных линкоров», одобрил постройку 26 500-тонного Dunkerque, закладка которого состоялась в конце 1932 г. В случае военного конфликта между Францией и Италией данный шаг был способен обеспечить первой несомненное превосходство на Средиземном море, а линейные силы Реджа Марина — со всего двумя боеспособными единицами — оказывались в критическом положении. Имея скорость около 30 узлов и главный калибр из восьми новых дальнобойных 330-мм орудий, Dunkerque настолько превосходил устаревшие итальянские дредноуты, что мог расправиться с ними в одиночку.

Для восстановления баланса сил требовались срочные меры. Поскольку проектирование и строительство новых линейных кораблей заняло бы не менее шести-семи лет, единственный выход виделся в скорейшем возвращении в строй находившихся в резерве Giulio Cesare и Conte di Cavour. Однако предварительно их требовалось модернизировать для того, чтобы они могли, во-первых, противостоять Dunkerque, а во-вторых, уклониться от боя с более сильным противником. Решение о модернизации было принято в конце 1932 г.

Место и сроки проведения модернизации

| Название | Место проведения | Начало работ | Окончание работ |

|---|---|---|---|

| Conte di Cavour | «Cantieri Riuniti dell'Adriatico», Trieste | 1.10.1933 | 1.06.1937 |

| Giulio Cesare | «Cantieri del Tirreno», Genova | 25.10.1933 | 1.10.1937 |

Теоретически столь узкая постановка задачи позволяла найти разумный компромисс между основополагающими характеристиками — вооружением, защитой и скоростью. На руку итальянцам играл тот факт, что их корабли предназначались для закрытого театра и не нуждались в большой дальности плавания, а за счет сокращения запасов топлива можно было улучшить другие характеристики. Не представляла принципиальных сложностей и замена главных механизмов: прогресс в корабельной энергетике за прошедшие два десятилетия позволял существенно повысить мощность силовой установки даже без увеличения ее веса и габаритов, чем и пользовались в межвоенный период практически во всех странах.

Список стоявших перед конструкторами трудностей оказывался куда более пространным. Прежде всего, вооружение и бронирование старых дредноутов давно не отвечали требованиям времени. Полное отсутствие противоторпедной защиты требовало выделения на нее значительных объемов корпуса, особенно учитывая возросшую эффективность торпед и мин. Оба этих фактора ограничивали количество дополнительно устанавливаемого вооружения, брони и оборудования. Но главной сложностью являлось повышение огневой мощи. Двенадцатидюймовые орудия итальянских линкоров безнадежно уступали 340—406-мм артиллерии линейных кораблей других стран, и никакие ухищрения типа увеличения дальности стрельбы на несколько кабельтовых или веса снаряда на несколько килограммов не могли помочь в решении «проблемы» Dunkerque. Замена башенных установок на новые, с орудиями большего калибра, не представлялась возможной по ряду причин:

- создание артиллерийских установок крупного калибра требует времени, соизмеримого со временем постройки самого линкора;

- подобная замена неизбежно приводит к уменьшению числа орудий в башне, причем размеры барбетов и боевых отделений возвышенных двухорудийных башен не позволяли установить там более одного орудия калибра свыше 343 мм;

- в Италии только-только начались работы над новыми мощными 381-мм орудиями и башенными установками для них, а для одновременной разработки еще одного орудия «линкорного» калибра флот не располагал ни финансами, ни конструкторскими кадрами, ни производственной базой;

- технически безболезненно такая замена была осуществима только в том случае, если она предусматривалась в первоначальном проекте, подобно тому, как поступили японцы на крейсерах типов Mogami и Tone.

Изменение весовых нагрузок линкоров типа Giulio Cesare (по 3. Брейеру)

| До модернизации, т | До модернизации, % | После модернизации, т | После модернизации, % | Разница | |

|---|---|---|---|---|---|

| Корпус | 7017 т | 32,3% | 6454 т | 27,7% | -472 т |

| Бронирование | 6122 т | 28,1% | 9349 т | 39,6% | +3227 т |

| Механизмы | 1732 т | 8,0% | 1201 т | 5,1% | -531 т |

| Вооружение и боезапас | 3317 т | 15,3% | 3198 т | 13,5% | -119 т |

| Оборудование | 2205 т | 10,1% | 2342 т | 10,0% | +137 т |

| Прочие грузы | 1357 т | 6,2% | 984 т | 4,1% | -374 т |

| Стандартное водоизмещение | 21 751 т | 100,0% | 23 619 т | 100,0% | +1868 т |

Несмотря на имеющиеся проблемы, к весне 1933 г. сотрудниками Комитета по проектам боевых кораблей (Comitato progetti navi) во главе с генералом Корпуса корабельных инженеров Франческо Ротунди был подготовлен проект кардинальной реконструкции Giulio Cesare и Conte di Cavour. Объем работ можно без преувеличения назвать беспрецедентным — конструкторов не пугало даже то обстоятельство, что в ходе модернизации предусматривалось демонтировать и заменить около 60% первоначальных конструкций. Кораблям предстояло удлинить корпус, установить в нем новую систему противоторпедной защиты, усилить палубное бронирование, полностью поменять силуэт, заменить главные и вспомогательные механизмы и все вооружение.

Среднюю башню, ставшую к началу 1930-х годов совершенным анахронизмом, решено было демонтировать. Освободившееся пространство давало возможность разместить новую двухвальную силовую установку, рассчитанную на обеспечение 27-узловой скорости полного хода. При этом прежние турбины с прямой передачей заменялись турбозубчатыми агрегатами. За счет перехода на полностью нефтяное отопление и улучшенной экономичности ожидалось увеличение дальности плавания более чем наполовину.

Коль скоро замена орудий главного калибра не представлялась возможной, их решили рассверлить, насколько это было допустимо с точки зрения прочности стволов. В итоге их калибр был доведен до 320 мм. Из-за ослабления конструктивной прочности ствола (толщина стенок уменьшилась после расточки) пришлось пойти на снижение начальной скорости потяжелевшего с 452 кг до 525 кг снаряда с 860 до 830 м/сек. Угол возвышения стволов в башенных установках увеличивался с 20° до 27°, что обеспечивало дальность стрельбы до 154 кбт.

В качестве вспомогательного калибра корабли должны были получить двенадцать новых 120-мм/50 орудий в двухорудийных башнях (по три на борт) и восемь 100-мм/47 зенитных орудий в спаренных установках. По обоим бортам в центральной части предполагалось смонтировать катапульты.

Бронирование подвергалось незначительным изменениям. Предусматривалось некоторое усиление горизонтальной защиты, в том числе башен главного калибра, но толщина лобовых плит башен из-за утяжеления конструкции, связанного с увеличением веса боеприпасов, наоборот, уменьшалась. В корпусе предполагалось разместить противоторпедную защиту (ПТЗ) системы Пульезе, что позволяло обойтись без применявшихся практически в обязательном порядке другими странами бортовых булей, неизбежно снижавших скорость.

Получавшийся в результате линкор, по мнению итальянских специалистов, мог вести дуэль с Dunkerque не без шансов на успех, имея в бортовом залпе на два орудия больше, хотя и слегка меньшего калибра. Что же касается прочих модернизированных дредноутов периода Первой мировой войны, продолжавших оставаться основой линейных сил зарубежных флотов, то от них Giulio Cesare и Conte di Cavour могли уйти, пользуясь преимуществом в скорости хода. Исключение составляли только британские линейные крейсера «Рипалс», «Ринаун» и «Худ».

В середине 1933 года проект модернизации был утвержден. В качестве места проведения работ были выбраны верфи «Кантиери дель Тиррено» в Генуе (для Giulio Cesare) и «Кантиери Риунити дель Адриатике» в Триесте (для Conte di Cavour). Вскоре корабли покинули свои резервные стоянки в Специи и Таранто и перешли к стенкам судоремонтных заводов, у которых им предстояло фактически «заново родиться». Реконструкция разбивалась на два этапа. В ходе первого, продолжавшегося у Conte di Cavour до 30 апреля 1936 г., а у Giulio Cesare — до 4 июня 1937 г., велись работы по корпусу, силовой установке и надстройкам. После этого линкоры переходили в Специю, где в военно-морском арсенале осуществлялись монтаж и отладка систем вооружения. Общее время перестройки Conte di Cavour составило 32 месяца, Giulio Cesare — 35 месяцев.

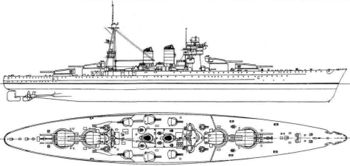

В ходе реконструкции оба корабля полностью поменяли силуэт: вместо типичного дредноута с двумя широко расставленными дымовыми трубами и относительно небольшими надстройками верфи покинули современные корабли с близко расположенными трубами, высокой обтекаемой надстройкой и элегантным «яхтенным» форштевнем.

Тактико-технические характеристики кораблей после модернизации

| Тип | Тип Giulio Cesare | Тип Caio Duilio |

|---|---|---|

| Водоизмещение, т: стандартное нормальное полное |

26 140 28 800 29 032 |

Caio Duilio — 26 434 Andrea Doria — 25 924 28 700 Caio Duilio — 29 391 Andrea Doria — 29 882 |

| Размеры, м: длина наибольшая длина между перпендикулярами ширина наибольшая осадка в полном грузу |

186,40 168,96 28,028 10,4 |

186,91 168,96 28,03 Caio Duilio — 10,4 Andrea Doria — 10,362 |

| Энергетическая установка: число и тип котлов число и тип ТЗА число валов проектная мощность, л.с. скорость хода, уз |

8 «Yarrow» 2 «Belluzzo» 2 75 000 27 |

8 «Yarrow» 2 «Belluzzo» 2 75 000 26 |

| Запас нефти полный, т | 2471 | Caio Duilio — 2548 Andrea Doria — 2552 |

| Дальность плавания, миль (при скорости, уз.) | 6400 (13) 3084 (20) 1700 (24) |

4680 (Andrea Doria — 4250) (13) 2780 (Andrea Doria — 3390) (20) 1700 (24) |

| Броневая защита, мм: главный пояс верхний пояс главная палуба верхняя палуба башни ГК (лоб—борт—крыша) барбеты ГК башни СК боевая рубка противоторпедная переборка |

250—170 150—120 80—100 18+24 240—220—140 240+50 120 260 40 |

250—170 150—120 80—100 30+10 240—220—140 240+50 130 260 40 |

| Вооружение: число стволов — калибр/длина ствола, клб. (общей боезапас) |

10 — 320-мм/44 (800) 12 — 120-мм/50 (2900) 8 — 100-мм/47 (3850) 12 — 37-мм/54 (18 000) 12 — 20-мм/65 (38 400) |

10 — 320-мм/44 (650) 12 — 135-мм/45 (1773) 10 — 90-мм/50 (4190) 15 — 37-мм/54 (27 000) 16 — 20-мм/65 (38 400) |

| Экипаж, чел. (в т.ч. офицеров) | 1236(36) | 1436 (36) |

Изменение архитектуры

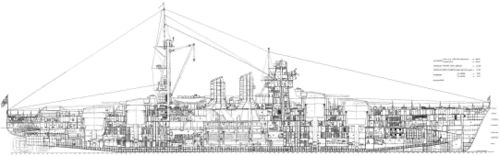

По прибытии на верфи первым делом с линкоров демонтировали всю артиллерию, срезали надстройки и рангоут, извлекли главные и вспомогательные механизмы. В средней части корпуса — между барбетами возвышенных башен — автогеном срезалась значительная часть продольных и поперечных водонепроницаемых переборок для высвобождения пространства под новую силовую установку и систему противоторпедной защиты. Вместо двух продольных переборок с каждого борта была установлена одна, проходившая между третьим и четвертым днищевыми стрингерами и поднимавшаяся от настила двойного дна до главной палубы. Бронированная нижняя палуба на протяжении от 27-го кормового до 24-го носового шпангоута между этими переборками срезалась, а от переборок до наружной обшивки сохранялась вместе со скосами, которые теперь играли роль внешней стенки ПТЗ.

Для обеспечения более высокой скорости хода корпусу кораблей требовалось придать большее соотношение длины к ширине. Для этого его удлинили наделкой в носовой оконечности — наибольшая длина возросла со 179,1 до 186,4 м. Чтобы не нарушать структурной прочности корпуса и ускорить время модернизации, новую носовую секцию как чулок надели на старый корпус примерно до середины барбета второй башни. При этом таранный форштевень вместе с наклонной частью старого киля так и остались внутри нового корпуса. Новый киль проходил параллельно ватерлинии вплоть до форштевня, которому придали клиперную форму. Кормовая часть корпуса, напротив, не подвергалась никаким изменениям, за исключением ликвидации внешних винтов и их валопроводов. Оба руля также остались на своих местах.

Корпус делился на отсеки 34 водонепроницаемыми переборками, правда, ровно половина из них доходила только до нижней палубы, 11 — до главной и лишь 6 — до верхней. Следует заметить, что конструкторы не особо беспокоились о непроницаемости переборок: число дверей в некоторых из них доходило до пяти. Еще одним фактором, снижавшим водонепроницаемость корпуса, являлось большое число иллюминаторов — 228; при этом они имелись даже в 150-мм и 120-мм бортовой броне, а по 18 иллюминаторов с каждого борта располагалось всего в 0,7 — 1,0 м над водой.

Палубу полубака, на которой устанавливались башни 120-мм орудий, зенитные пушки, катапульты и шлюпочное оборудование. расширили до бортов. При этом прежний каземат противоминной артиллерии остался внутри, и его очертания сохранила кормовая часть полубака, хотя амбразуры орудий в нем заделали.

В результате модернизации нормальное водоизмещение линкоров типа Conte di Cavour выросло с 23 000 до 28 800 т; метацентрическая высота составила 1,539 м при водоизмещении 27 700 т и 0,749 м при 23 067 т. Вес корпуса возрос на 2827 т, из которых около 1000 т пришлось на дополнительную броню[3]. Хотя относительное удлинение корпуса также возросло (с 6,28 до 6,65), корпус стал более полным — увеличились коэффициенты общей полноты, полноты мидель-шпангоута и ватерлинии.

Характеристики обводов корпуса линкоров типа Giulio Cesare

| До модернизации | После модернизации | |

|---|---|---|

| Коэффициент полноты корпуса | 0,525 | 0,5485 |

| Коэффициент полноты мидель-шпангоута | 0,930 | 0,9365 |

| Коэффициент полноты ватерлинии | 0,685 | 0,6915 |

| Призматический коэффициент | 0,565 | 0,585 |

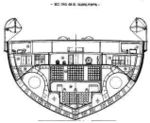

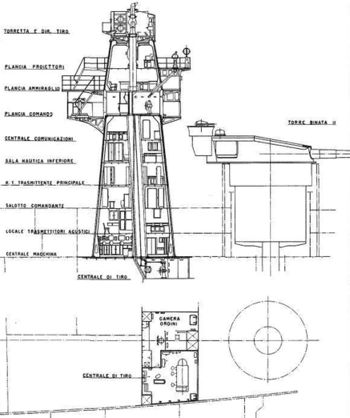

Изменения над верхней палубой были не менее радикальными. Фактически, на прежних местах остались только концевые группы башен главного калибра. Линкоры получили новую носовую надстройку башенноподобного типа, предложенного Умберто Пульезе и ставшего в 1930-е годы «визитной карточкой» всех крупных надводных кораблей итальянского флота. На Conte di Cavour и Giulio Cesare она опиралась на главную палубу и имела 10 ярусов в высоту. На нижнем уровне, опиравшемся на главную палубу, находился центральный пост управления силовой установкой корабля; над ним — коммуникационный пост и рубка акустика; третий уровень занимали походные каюты командира и адмирала; четвертый — главный радиопередатчик; пятый — штурманская рубка. На шестом ярусе располагались приемные посты радиостанции и радиопеленгатора. Седьмой и восьмой уровни надстройки занимали командирская (боевая) и адмиральская рубки, окруженные мостиками, имевшими остекление в носовой части. На командирском мостике сбоку находились ночные посты управления стрельбой. На девятом уровне находилась прожекторная площадка. Самый верхний — десятый — ярус занимала башенка командно-дальномерного поста главного калибра. При этом нижние шесть ярусов имели форму усеченного конуса; седьмой ярус, который занимала боевая рубка, был цилиндрическим; а следующие два яруса снова сужались к верху в форме усеченного конуса. От КДП к боевой рубке и от боевой рубки вниз шла бронированная коммуникационная труба. На уровне седьмого и восьмого ярусов были оборудованы просторные мостики (командирский и адмиральский соответственно), полностью закрытые и остекленные с носовой части. На командирский мостик позади надстройки опиралась короткая фок-мачта — фактически флагшток и стойка для навигационных огней.

По бокам от башенноподобной надстройки на отдельных высоких основаниях размещались посты управления огнем средней артиллерии, а в корму от нее тянулась надстроечная палуба. Над ней возвышались две близкорасположенные дымовые трубы (носовая была заметно выше кормовой), за которыми находились ростры для самых крупных корабельных плавсредств — катеров и шлюпок. Сбоку от средней надстройки с каждого борта располагалось по три спаренных башни 120-мм орудий, причем средние башни были сдвинуты ближе к внешней обшивке. Перед кормовой возвышенной башней главного калибра возвышалась треногая грот-мачта, к передней опоре которой крепилась грузовая стрела для спуска и подъема шлюпок.

Первоначальным проектом по бокам от надстройки предусматривались места для двух бортовых катапульт системы Ганьётто, а на надстроечной палубе — специальные рельсы для открытого хранения и перемещения четырех гидросамолетов типа Ro.43. Однако авиационное оборудование было установлено только на Conte di Cavour, да и то его демонтировали сразу после испытаний — слишком уж много места занимали катапульты в и без того загроможденном пространстве, а их хрупкие механизмы страдали при стрельбе 120-мм орудий. Кроме того, катапульты ограничивали секторы стрельбы зенитных автоматов, а самолеты в бою служили источником повышенной пожароопасности.

Усиление бронирования

Броневая защита линкоров в ходе модернизации претерпела серьезные изменения. Правда, касалось это главным образом горизонтального бронирования, поскольку заменить бортовую броню, конструктивно входящую в структуру корпуса, не представлялось возможным. По некоторым данным, усилили только бронирование борта на уровне верхней палубы и палубы полубака — 150 и 120 мм соответственно (по другим данным, на Giulio Cesare и Conte di Cavour они сохранили прежнюю толщину 130 мм). Однако все эти улучшения сводились на нет перегрузкой, из-за которой главный 250-мм пояс оказывался ниже ватерлинии, а 220-мм верхний ряд плит скрывался под водой уже при крене 4,5°.

Между главной и нижней палубами появилась внутренняя 70-мм цитадель, охватывавшая отсеки силовой установки и барбеты башен главного калибра.

Толщину главной палубы в пределах цитадели довели до 80 мм над механизмами и до 100 мм над погребами, вне цитадели ее толщина сохранилась без изменений — от 31 (18+13) мм. Из-за возросших габаритов котлов и турбин нижняя палуба над отсеками силовой установки в пределах цитадели отсутствовала, а снаружи толщину ее небольшого плоского участка довели до 50 мм. Скосы остались прежними — 41 (20+21) мм, но служили теперь не столько для задержания осколков снарядов, пробивших броневой пояс, сколько в качестве одного из конструктивных элементов противоторпедной защиты. Верхняя палуба в средней части также осталась без изменений, однако в районе барбетов ее толщину довели до 43 (30+13) мм, а в самой корме, над отсеком рулевой машины, на 11-мм палубе появилась 10-мм броневая накладка. От барбета носовой башни к форштевню толщина верхней палубы постепенно уменьшалась — для типа Conte di Cavour: 42 (30+12) — 37 (25+12) - 25 (15+10) - 8 мм.

Палуба полубака сохранила примерно ту же толщину, что и раньше: в носу 8 мм, между башнями 42 (18+24) мм. Однако в качестве материала использовалась улучшенная кремнемарганцовая сталь марки ER (Elevata Resistenza — повышенного сопротивления). Итальянцы применяли ее в качестве материала верхней части корпусов большинства новых кораблей и в противоторпедной защите системы Пульезе. Довершала горизонтальное бронирование 32-мм (16+16) надстроечная палуба в районе дымовых труб.

Таким образом, при незначительном усилении вертикального бронирования модернизированные итальянские линкоры получили вполне приемлемую защиту от снарядов, выпущенных с дальних дистанций, и авиабомб, что в целом соответствовало концепции их тактического применения. В частности, горизонтальная защита погребов на линкорах типа Conte di Cavour складывалась из 43-мм (30+13) верхней, 100-мм (70+18+12) главной и 24-мм (12+12) нижней палуб, что в сумме давало 167 мм. Однако разнесение по нескольким уровням и слоистая структура, в которой толщина самой толстой плиты составляла всего 70 мм, снижали эффективную толщину такой защиты. Возможно, итальянцам стоило бы пойти на более радикальное изменение системы горизонтальной защиты, отказавшись от нее совсем в одних местах и серьезнее усилив в других. Обращает на себя внимание, что схема с разнесенным бронированием в 30-е годы широко применялась только немцами, тогда как в других странах старались использовать одну бронепалубу максимальной толщины и вторую, более тонкую, для взведения взрывателей или (во французском варианте) улавливания осколков.

Существенным изменениям подверглась защита артиллерии. Из-за увеличения калибра и угла подъема орудий и последовавшего утяжеления всех башенных механизмов (включая механизмы подачи боезапаса и заряжания), а также установки новых башенных дальномеров и усиления брони крыш до 110—140 мм пришлось уменьшить толщину лобовых плит с 280 до 240 мм. Возвышенные двухорудийные башни, получившие в задней части боевого отделения резервные посты управления стрельбой с тяжелыми башенными дальномерами, лишились тыльной броневой стенки, тогда как на трехорудийных она сохранила толщину 220 мм.

Защиту барбетов усилили за счет установки вокруг них броневых цилиндров толщиной 50 мм. На Giulio Cesare и Conte di Cavour они отстояли от основных барбетов примерно на 50 см. Подобную схему применяли англичане, когда им понадобилось срочно усилить защиту своих линейных крейсеров после Ютландского сражения, однако очень скоро от нее отказались, поскольку расчеты показали, что это может быть опасным при углах падения снарядов свыше 55°, так как после пробития данного цилиндра лишившийся баллистического наконечника бронебойный снаряд доворачивался к нормали, что облегчало ему пробитие основного барбета.

Башни среднего калибра, в соответствии с правилом защищать орудия броней, равной по толщине их калибру, имели 120-мм бронирование. Аналогичным образом защищались их основания (назвать их барбетами в полном смысле этого слова нельзя) над палубой, ниже которой брони не было вообще — считалось, что достаточно 120—150-мм верхнего пояса.

Носовая башенноподобная надстройка под боевой рубкой (на шести нижних уровнях) защищалась стенками толщиной 48 (24+24) мм, а выше нее — 32 (16+16) мм. Сама боевая рубка имела 260-мм вертикальные стенки, 120-мм крышу и 100-мм пол. Коммуникационная труба внутри башенноподобной надстройки прикрывалась 100-мм броней.

Противоторпедная защита

Оборудование современной системы противоторпедной защиты являлось одним из краеугольных камней проекта реконструкции итальянских дредноутов. Ограниченная ширина корпуса и необходимость размещения мощной силовой установки не позволяли выделить под ПТЗ значительный объем, а на установку булей — типичного метода увеличения глубины защиты — итальянцы не могли пойти ввиду неизбежного при росте ширины падения скорости. Решением стало применение новаторской системы Умберто Пульезе.

В отличие от ПТЗ других систем, использующих «слоистый» принцип, итальянская была концентрической, в которой главным элементом служила полая труба, помещенная в центр отсека, ограниченного полуцилиндрической противоторпедной переборкой (ПТП) и заполненного жидкостью. Труба имела тонкие стенки и была «мягкой» — при взрыве она разрушалась, поглощая большую часть энергии и ослабляя удар на противоторпедную переборку. Жидкость служила для равномерного распределения энергии взрыва. Полученный при затоплениях крен должен был выравниваться за счет принятия воды в отсеки двойного дна противоположного борта. Для этого служили специальные каналы и насосы.

Предложенная в 1917 году, система Пульезе успешно прошла полигонные испытания, после чего в качестве эксперимента была установлена на танкерах «Бреннеро» и «Тарвизио» (1921 г. и 1928 г. постройки соответственно), однако опыта ее проверки в реальных условиях до начала Второй мировой войны не имелось.

На модернизированных линкорах противоторпедная переборка из стали марки ER толщиной 40 мм имела в плане U-образную форму и опиралась верхней ветвью на скос броневой палубы, а нижней — на второе дно. Изнутри корпуса ее закрывала криволинейная внешняя переборка толщиной 15 мм, а с наружной стороны стенками ПТЗ являлась внешняя обшивка корпуса толщиной 13—14 мм и обшивка двойного дна толщиной 10 мм (все — из стали ER). Внутренняя «мягкая» труба диаметром 3,4 м имела толщину стенок 6 мм. В нескольких точках она имела опоры, фиксирующие ее точно в центре внешнего отсека. С каждого борта система ПТЗ водонепроницаемыми переборками делилась на 16 секций. Границей ПТЗ служила 10-мм плоская фильтрационная переборка, тянувшаяся от второго дна до броневой палубы и переходящая выше в 70-мм стенку внутренней цитадели.

Общая глубина ПТЗ по мидель-шпангоуту составляла 6,6 м; расчетная сопротивляемость подводному взрыву — 350 кг ТНТ.

По оценкам, противоторпедная защита системы Пульезе была эффективнее других, однако имелись у нее свои принципиальные недостатки. Например, при очень мощном взрыве ударная волна могла на огромной скорости обойти вокруг цилиндра и разрушить противоторпедную переборку еще до того, как образовавшийся газовый пузырь начнет ломать внутреннюю трубу. В таком случае последняя лишь ослабляла удар, но не могла предотвратить разрыва ПТП и затопления внутренних отеков корабля. В качестве общего конструктивного недостатка системы Пульезе обычно отмечается слабость клепаного соединения противоторпедной переборки с днищем корпуса, дававшего течь раньше, чем разрушится внутренний цилиндр. Не защищала система Пульезе и от торпед с магнитным взрывателем, если те взрывалась под днищем корабля, где толщина обшивки составляла 15—16 мм, но этот недостаток был присущ всем без исключения системам ПТЗ того времени.

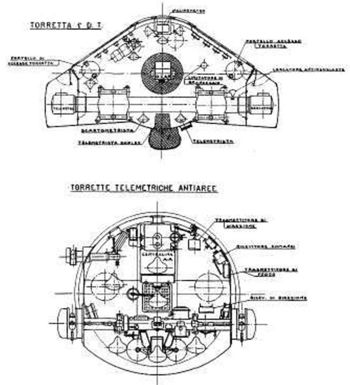

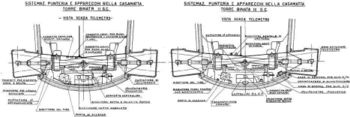

Вооружение