Эскадренные миноносцы типа Akatsuki

| Версия 17:49, 4 ноября 2016 | Текущая версия на 07:35, 26 февраля 2019 | |||

не показано 35 промежуточных версии этого же участника | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | ||||

| {{Тип корабля | {{Тип корабля | |||

| |Название типа = Эскадренные миноносцы типа ''Akatsuki'' | |Название типа = Эскадренные миноносцы типа ''Akatsuki'' | |||

| |Картинка = Ijn dd akatsuki.jpeg | |Картинка = Ijn dd akatsuki.jpeg | |||

| ? | |Предшественники = [[Navy:Эскадренные миноносцы типа | + | |Предшественники = [[Navy:Эскадренные миноносцы типа Mutsuki|Эскадренные миноносцы типа ''Mutsuki'']] | |

| |Дочерние типы = [[Navy:Эскадренные миноносцы типа Hatsuharu|Эскадренные миноносцы типа ''Hatsuharu'']] | |Дочерние типы = [[Navy:Эскадренные миноносцы типа Hatsuharu|Эскадренные миноносцы типа ''Hatsuharu'']] | |||

| <!-- | <!-- | |||

| Строка 83: | Строка 82: | |||

| == Общие сведения == | == Общие сведения == | |||

| {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа Fubuki|l1=Эскадренные миноносцы типа Fubuki}} | {{main|Navy:Эскадренные миноносцы типа Fubuki|l1=Эскадренные миноносцы типа Fubuki}} | |||

| + | ||||

| + | [[Navy:Эскадренный миноносец|Эскадренные миноносцы]] типа ''Akatsuki'' относятся к проекту эсминцев {{comment|«Специальный тип»|яп. Toku Gata}} и принадлежат к третьей серии типа ''Fubuki''. [[Navy:Корабль|Корабли]] серии отличалась составом [[Navy:Электроэнергетическая установка|главной энергетической установки]], более совершенными 127-мм артустановками, компоновкой, имели чуть более короткий [[Navy:Корпус корабля|корпус]] и меньшее [[Navy:Водоизмещение|водоизмещение]]. Однако, были подвержены тем же недостаткам, что и корабли других серий типа ''Fubuki'' - имели низкую динамическую [[Navy:Остойчивость|остойчивость]] и слабое [[Navy:Зенитная артиллерия|зенитное вооружение]]. | |||

| == История создания == | == История создания == | |||

| === Предшественники === | === Предшественники === | |||

| + | [[Файл:Uzuki_Aug1_1925.jpg|200px|thumb|right|Эскадренный миноносец № 25 (будущий ''IJN Uzuki'') типа ''Mutsuki''. 1 августа 1925 г.]] | |||

| + | В 1924 г. на японских [[Navy:Верфь|верфях]] приступили к [[Navy:Закладка|закладке]] эскадренных миноносцев типа [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Mutsuki|''Mutsuki'']], представлявших собой дальнейшее развитие базового проекта ''F''.41 - типов [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Minekaze|''Minekaze'']] и [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Kamikaze|''Kamikaze'']]. Основным отличием стала замена 533-мм [[Navy:Торпедный аппарат|торпедных аппаратов]] для устаревших торпед «Тип 6» на два трехтрубных 610-мм аппарата для [[Navy:Торпеда|торпед]] «Тип 8». | |||

| + | ||||

| + | Корабли типа ''Mutsuki'' обладали, несомненно, мощным для своего времени торпедным вооружением, однако, руководство флота посчитало их скорость и [[Navy:Корабельная_артиллерия|артиллерийское вооружение]] недостаточными для выполнения основной задачи, ставившейся перед торпедными силами [[Navy:ВМС_Японии|японского флота]] - прорыва охранения легких сил и атаки [[Navy:Линейный корабль|линкоров]] нового поколения, появление которых ожидалось в составе [[Navy:Флот|флотов]] вероятных противников во второй половине 1930-х гг. | |||

| + | ||||

| + | При этом Морской генеральный штаб (далее - МГШ) Японии, оценивая развитие этого класса кораблей, указывал на тенденцию увеличения скорости хода современных линкоров, ставшую вполне очевидной после появления кораблей [[Navy:Линейные корабли типа Queen Elizabeth|типов ''Queen Elizabeth'']], [[Navy:HMS Hood (1918)|''HMS Hood'']] и собственно японского [[Navy:IJN_Nagato_(1919)|''IJN Nagato'']]. | |||

| + | ||||

| + | В таких условия в середине 1920-х гг. в Японии приступили к созданию эскадренных миноносцев нового поколения. | |||

| + | ||||

| === Предпосылки к созданию === | === Предпосылки к созданию === | |||

| ? | === Проектирование === | + | [[Файл:K.Fujimoto.png|200px|thumb|right|{{comment|Кикуо Фудзимото|Kikuo Fujimoto}} — руководитель Кораблестроительного отдела Морского технического департамента в 1926—1934 гг., главный конструктор эскадренных миноносцев типа ''Fubuki'']] | |

| ? | + | После окончания [[Navy:Первая мировая война|Первой Мировой войны]] [[Navy:Флот|флоты]] стран-победительниц продолжали расти, споря за господство на морях друг с другом. С прекращением существования [[Navy:ВМС Германии|германского флота]] Япония вышла по численности корабельного состава на третье место в мире. Обеспокоенные ростом морских вооружений своих конкурентов США в 1921 г. предложили созвать международную конференцию в Вашингтоне, чтобы ее решениями ограничить гонку вооружений на морях. Именно этой конференции и обязаны своим появлением японские [[Navy:Эскадренный миноносец|эскадренные миноносцы]] «специального типа». | ||

| + | ||||

| + | Установленное [[Navy:Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года|договором]] соотношение в силах линейных флотов [[Navy:ВМС США|США]], [[Navy:ВМС Великобритании|Великобритании]] и [[Navy:ВМС Японии|Японии]] 5:5:3 привело к тому, что {{comment|МГШ|Морской Генеральный штаб}} Японии сделал ставку на массированное использование эсминцев в ночных [[Navy:Торпеда|торпедных]] ударах накануне боя [[Navy:Линейный корабль|линейных кораблей]], как это уже было в годы Японо-китайской и [[Navy:Русско-японская война|Русско-японской войн]]. Японский флот выбрал единственный оставшийся путь достижения баланса сил - совершенствованием качественных показателей превзойти аналогичные классы боевых кораблей потенциальных противников. | |||

| + | ||||

| + | === Проектирование и постройка=== | |||

| + | [[Файл:Pr_F43_General_arrangement.png|200px|thumb|right|Общее расположение эскадренного миноносца «Специального типа», проект ''F''.43]] | |||

| + | 10 октября 1922 г. Кораблестроительный отдел Морского технического департамента (далее КО МТД) под руководством {{comment|''kaigun shōshō''|контр-адмирал}} {{comment|Юдзуру Хирага|Yuzuru Hiraga}} и {{comment|''kaigun daisa''|капитан 1 ранга, контр-адмирал (kaigun shōshō) после 1931 г.}} {{comment|Кикуо Фудзимото|Kikuo Fujimoto}} выдал Техническое задание (далее ТЗ) на проектирование нового типа эскадренного миноносца. | |||

| + | ||||

| + | Однако, принятие 28 февраля 1923 г. «Новой оборонительной политики Империи»<ref>Согласно «Новой оборонительной политике» устанавливался следующий лимит минимально необходимого состава [[Navy:ВМС Японии|японского флота]]: девять [[Navy:Линейный корабль|линейных кораблей]] общим [[Navy:Водоизмещение|водоизмещением]] 315000 т; три [[Navy:Авианосец|авианосца]] общим водоизмещением 81000 т; 40 [[Navy:Крейсер|крейсеров]] водоизмещением по 10000 т с 200-мм [[Navy:Корабельная артиллерия|артиллерией]]; 16 крейсеров-лидеров флотилий эсминцев и [[Navy:Подводная лодка|подводных лодок]] водоизмещением по 5600 т с 140-155-мм артиллерией; 144 [[Navy:Эскадренный миноносец|эскадренных миноносца]] водоизмещением по 1400 т; 70 подводных лодок. </ref> вынудило МГШ пересмотреть свои требования. | |||

| + | ||||

| + | 18 апреля 1924 г. {{comment|КО МТД|Кораблестроительный отдел Морского технического департамента}} представил на рассмотрение первый вариант проекта ''F''.43, который был отклонен МГШ. Главным камнем преткновения стало [[Navy:Водоизмещение|водоизмещение]], которое сочли чрезмерным для корабля такого класса. От проектировщиков, и в первую очередь от главного конструктора {{comment|Кикуо Фудзимото|Kikuo Fujimoto}} потребовали переделки проекта с целью изменения водоизмещения, но без какого-либо сокращения вооружения. | |||

| + | ||||

| + | Новый вариант разработки поступил на рассмотрение 25 августа 1924 г. Однако и этот вариант был отправлен на доработку, и МТД взялся за разработку следующего, ставшего на этот раз окончательным и получившим название {{comment|''Toku Gata''|рус. «Специальный тип»}}. Руководство флотом привлекло то, что конструкторам удалось значительно увеличить запас топлива, позволявший кораблю проходить 5000 миль - на 1000 миль больше, чем планировалось в двух предыдущих вариантах. Это оказалось решающим обстоятельством, если рассматривать тут роль, которая отводилось новым эсминцам в будущих морских баталиях на просторах Тихого океана. | |||

| + | ||||

| + | Основные этапы проектирования отображены в таблице. | |||

| + | ||||

| + | {| class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align:center" | |||

| + | ! colspan="7" | <big>Этапы проектирования и ТТХ проектов эскадренных миноносцев «специального типа»<ref>Согласно Ист.: Васильев П. П. ''Эскадренные миноносцы типа «Фубуки».'' — Санкт-Петербург: Гангут, 2015. — 500 экз. — ISBN 978-5-9906891-1-4.</ref></big> | |||

| + | |- | |||

| + | ! Название проекта !! Дата !! Водоизмещение, т !! Скорость, уз. !! Вооружение !! Боезапас !! Дальность плавания, миль /<br/>при скорости хода, уз. | |||

| + | |- | |||

| + | | {{comment|ТЗ|Техническое задание}} || 10 октября 1922 г. || 2000 || не менее 40 || 2 x 2 120- или 127-мм {{comment|АУ|Артустановка}};<br/> 76-мм зенитное орудие;<br/>2 х 3 610-мм {{comment|ТА|Торпедный аппарат}} || — || — | |||

| + | |- | |||

| + | | ТЗ №2 || после 28 февраля 1923 г. || наименьшее возможное || не менее 39 || 127-мм орудия {{comment|ГК|Главный калибр}};<br/>3 х 3 610-мм ТА || — || не менее 4000/14 | |||

| + | |- | |||

| + | | ''F''.43 || 18 апреля 1924 г. || 1900 || 39 || 2 x 2 127-мм АУ;<br/>1 x 76-мм зенитное орудие;<br/> 3 x 3 610-мм ТА || ГК - 800 выстрелов; <br/> 18 торпед. || — | |||

| + | |- | |||

| + | | ''F''.43 №2 || 25 августа 1924 г. || 1650 || 38 || 3 x 2 127-мм АУ;<br/>1 x 76-мм зенитное орудие;<br/> 4 x 1 40-мм зенитные автоматы;<br/> 3 x 3 610-мм ТА || ГК - 720 выстрелов; <br/> 18 торпед. || — | |||

| + | |- | |||

| + | | ''Toku Gata'' || — || 1680 || 38 || 3 x 2 127-мм АУ;<br/> 2 x 1 40-мм зенитные автоматы;<br/>2 x 7,7-мм пулемета;<br/> 3 x 3 610-мм ТА;<br/>2 х кормовых бомбосбрасывателя || ГК - 720 выстрелов; <br/> 18 торпед. || 5000/14 | |||

| + | |} | |||

| + | ||||

| + | В соответствии с принятой в марте 1927 г. «Новой программой по замещению», до 1935 г. планировалось завершить постройку дополнительных 15 единиц эсминцев «специального типа». Ассигнование на строительство № 55 — № 58 (в дальнейшем [[Navy:IJN Akatsuki (1932)|''IJN Akatsuki'']], [[Navy:IJN Hibiki (1932)|''IJN Hibiki'']], [[Navy:IJN Ikazuchi (1931)|''IJN Ikazuchi'']] и [[Navy:IJN Inazuma (1932)|''IJN Inazuma'']] соответственно) было выделено в рамках финансовой программы 1930 г. | |||

| + | ||||

| == Описание конструкции == | == Описание конструкции == | |||

| + | {{Main|Эскадренные миноносцы типа Fubuki}} | |||

| + | Основные конструктивные особенности [[Navy:Эскадренный миноносец|эсминцев]] «специального типа» вы можете узнать из статьи выше. В данном разделе будут рассмотрены отличия третьей серии от других эсминцев первой и второй серии. | |||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

| ? | === | + | Эскадренные миноносцы типа ''Akatsuki'' имели чуть более короткий [[Navy:Корпус корабля|корпус]], чем корабли других серий: длина по [[Navy:Ватерлиния|ватерлинии]] составляла 113.3 м, между перпендикулярами — 106.68 м. | |

| ? | === Энергетическая установка и ходовые качества === | + | ||

| ? | + | === Компоновка === | ||

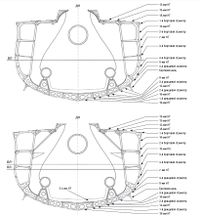

| + | [[Файл:Akatsuki superstructure.png|200px|thumb|right|Продольный разрез носовой надстройки эскадренного миноносца ''IJN Akatsuki''. 1932 год.<br /> | |||

| + | <small>1 — семафорная площадка; 2 — артиллерийский директор (пост наводки); 3 — 3-метровый дальномер «Тип 90»; 4 — пост управления прожектором; 5 — 30-см прожектор; 6 — 12-см бинокулярный прибор наблюдения; 7 — уровень верхнего мостика, совмещенные посты УАО и торпедной стрельбы; 8 — директор и командный пункт управления торпедной стрельбой; 9 и 11 — командный пункт и рубка УАО; 10 — командный пункт УАО (левый борт); 12,13 и 22 — кладовые вспомогательного инструмента и имущества штурманской БЧ (карты, инструменты) и БЧ связи; 14 — коридор; 15 — походная каюта для отдыха; 16 — колонка штурвала; 17 — главный компас; 18 и 23 — каюты командира корабля и флагмана (командира ДЭМ); 19 и 20 — приемная и передающая (телеграфная) радиорубки; 21 — помещение аккумуляторной; 24 — прокладочный (штурманский) стол; 25 — уровень ходового (компасного) мостика.</small>]] | |||

| + | На эсминцах типа ''Akatsuki'' претерпело изменение расположение [[Navy:Нос|носовых]] башен 127-мм орудий и [[Navy:Бомбовый_погреб|погребов боезапаса]]. 127-мм {{comment|АУ|Артуастановка}} перенесли на шесть [[Navy:Шпация|шпаций]] в [[Navy:Корма|корму]], под нижней [[Navy:Палуба|палубой]] между 34 и 40 [[Navy:Шпангоут|шп]]. оборудовали обширную сухую провизионную кладовую, а погребам боезапаса отвели пространство между 40 и 52 шп. | |||

| + | ||||

| + | На верхнюю палубу был выведен штурвал аварийного привода [[Navy:Шпиль|шпилевой]] машины, а под стволами орудий носовой башни появился дополнительный кранец для палубного имущества и инструмента. Вблизи среза [[Navy:Полубак|полубака]] устанавливался контейнер для сбора мусора и отходов при стоянке на якоре. | |||

| + | ||||

| + | Носовая [[Navy:Надстройка судовая|надстройка]] получила дальнейшее развитие. Помещение кладовой [[Navy:Штурман|штурманской]] {{comment|БЧ|Боевая часть}}, перенесенной в кормовую часть ходового [[Navy:Мостик судовой|мостика]], использовали для размещения аккумуляторов и хранения имущества БЧ связи. Рубку {{comment|УАО|Управление арт.огнем}} перенесли с ходового на верхний мостик. Освободившееся пространство позволило перенести походную [[Navy:Каюта|каюту]] в среднюю часть мостика, увеличив ее площадь. В передней части крыши ходового мостика оборудовали дополнительную семафорную площадку. | |||

| + | ||||

| + | На верхнем мостике вместе прежнего артиллерийского командного пункта оборудовали совмещенные посты УАО и торпедной стрельбы. Далее в корму возвышенными уступами располагались командный пункт УАО (на дополнительном уровне), пост наводки (артиллерийский директор) и площадка 3-метрового [[Navy:Дальномер|дальномера]] «Тип 90» с постом управления прожектором. | |||

| + | ||||

| + | Площадка [[Navy:Зенитная артиллерия|зенитных пулеметов]] располагалась в корму от второй трубы. Под площадкой, ставшей основанием прожекторного поста и радиопеленгаторной рубки, оборудовали помещение для хранения помывочного инвентаря команды. | |||

| + | ||||

| + | На палубе кормовой надстройки устанавливалась цистерна для забортной воды. | |||

| + | ||||

| + | Дымовые шашки перенесли с кормовой части главной палубы в подпалубные помещения. Для этого в кормовой оконечности нижней платформы вблизи кладовой минно-торпедной БЧ оборудовали специальный отсек. | |||

| + | ||||

| + | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||

| + | Корабли третьей серии получили три водотрубных котла вместо четырех, а более тонкая передняя [[Navy:Труба дымовая|дымовая труба]] стала их заметным внешним отличием. Более совершенные паровые котлы типа «Ро-Го» большой версии с увеличенной мощностью позволили сохранить неизменными скорость хода (38 [[Navy:Узел|уз.]] наибольшая контрактная, 14 уз. - [[Navy:Экономическая скорость|экономическая]]) и [[Navy:Дальность плавания|дальность плавания]] (5000 / 4700 / 1100 [[Navy:Миля морская|миль]] при скорости 14 / 15 / 34 уз. соответственно), располагались в трех [[Navy:Котельное отделение|котельных отделениях]] (далее КО). | |||

| + | ||||

| + | Вход в {{comment|КО|Котельное отделение}} № 1 был перенесен от носовой к [[Navy:Корма|кормовой]] переборке отделения на 67-68 шп. В машинном отделении (далее МО) на возвышенной площадке в районе 97-102 [[Navy:Шпангоут|шп.]] было оборудовано закрытое помещение центрального поста управления машинно-котельной установкой. Общая масса машинно-котельной установки уменьшилась с 793.5 до 721.1 т. | |||

| + | ||||

| + | У [[Navy:Нос|носовой]] [[Navy:Переборка|переборки]] КО № 2 на 76-78 шп. было оборудовано закрытое помещение поста управления котлами, в которое можно было попасть, спустившись по вертикальным [[Navy:Трап|трапам]] через палубные люки, расположенные на главной палубе вблизи кожуха КО. | |||

| + | ||||

| + | Водонепроницаемая переборка отделяла кормовую часть {{comment|МО|Машинное отделение}} от помещения, где между 107 и 112 шп. располагались главный распределительный щит, турбо и [[Navy:Дизель-генератор|дизель-генераторы]]. На каждый из [[Navy:Паровая турбина|паротурбинных]] агрегатов через редуктор, связывающий его с линией вала, навешивался отдельный турбогенератор. | |||

| + | ||||

| + | Принятая компоновка позволила разместить достаточно мощные механизмы умеренных массо-габаритных характеристик в корпусе сравнительно небольшого водоизмещения, но была спорной с точки зрения обеспечения боевой [[Navy:Живучесть|живучести]]. | |||

| + | ||||

| === Экипаж и обитаемость === | === Экипаж и обитаемость === | |||

| + | Между эсминцами первых двух и третьей серии имелось существенное различие в расположении жилых помещений в носовой части [[Navy:Корпус корабля|корпуса]]. Офицерские помещения располагались на главной палубе под [[Navy:Полубак|полубаком]], а жилые помещения рядового состава - палубой ниже под ними. Перенос офицерских помещений под полубак сопровождался частичной перепланировкой и изменением расположения [[Navy:Кают-компания|кают-компании]], ее буфета и кладовых, холодильной камеры, канцелярии интендантской службы. | |||

| + | ||||

| + | Исключение среди эсминцев первой серии составлял [[Navy:IJN_Hatsuyuki_(1928)|''Hatsuyuki'']], чья носовая часть восстанавливалась (после «Инцидента с Четвертым Флотом»<ref>В сентябре 1935 г. японский флот начал подготовку к проведению очередных осенне-летних маневров. В ходе их проведения 26 сентября 1935 г. корабли вновь образованного Четвертого флота оказались в зоне сильнейшего тайфуна в 250 милях к востоку от Мияко. В японской морской историографии события тех дней называют «Инцидентом с Четвертым Флотом». </ref>) по образу и подобию третьей серии. | |||

| + | ||||

| == Вооружение == | == Вооружение == | |||

| === Главный калибр === | === Главный калибр === | |||

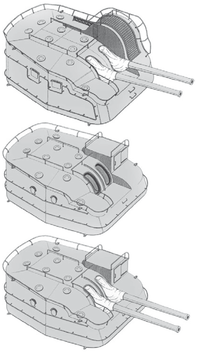

| ? | + | [[Файл:MA_turret_type_B.png|200px|thumb|right|127-мм двухорудийная артиллерийская башенная установка «Тип B» эскадренных миноносцев типа ''Fubuki'' 2-й и 3-й серий]] | ||

| + | На [[Navy:IJN Akatsuki (1932)|''IJN Akatsuki'']], [[Navy:IJN Hibiki (1932)|''IJN Hibiki'']], [[Navy:IJN Ikazuchi (1931)|''IJN Ikazuchi'']] и [[Navy:IJN Inazuma (1932)|''IJN Inazuma'']] устанавливалась более совершенная 127-мм установка — «Тип B». Артиллерия главного калибра была представлена шестью 127-мм орудиями «Тип 3» в трех двухорудийных башенных установках. Основные ТТХ даны в таблице ниже. | |||

| + | ||||

| + | {| class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align:center" | |||

| + | |- | |||

| + | ! colspan="2" | <big>ТТХ 127-мм АУ «Тип B»</big> | |||

| + | |- | |||

| + | ! colspan="2" | Характеристики АУ: | |||

| + | |- | |||

| + | | Число стволов || 2 | |||

| + | |- | |||

| + | | Калибр, мм || 127 | |||

| + | |- | |||

| + | | Длина ствола, клб || 50 | |||

| + | |- | |||

| + | | Масса ствола, т || 4.245 | |||

| + | |- | |||

| + | | Масса АУ, т || 32.5 | |||

| + | |- | |||

| + | | Угол {{comment|ГН|Горизонтальное наведение}}, град. || от -150 до +150 | |||

| + | |- | |||

| + | | Угол {{comment|ВН|Вертикальное наведение}}, град. || {{comment|от -5 до +75|раздельное ВН стволов}} | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорость ГН, град/c || 4 — 6 | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорость ВН, град/c || 6 — 12 | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорострельность, выст./мин. || {{comment|5 — 10|При максимальных углах возвышения скорострельность снижалась до 5 выст./мин.}} | |||

| + | |- | |||

| + | ! colspan="2" | Снаряды: | |||

| + | |- | |||

| + | | Типы снарядов || осколочно-фугасный, шрапнельно-зажигательный, осветительный, противолодочный | |||

| + | |- | |||

| + | | Масса снаряда, кг || 20.9 — 23 | |||

| + | |- | |||

| + | | Начальная скорость, м/c || 915 | |||

| + | |- | |||

| + | | Дальность, м || {{comment|18235|при угле возвышения 30 град.}} / {{comment|20100|при угле возвышения 45 град.}} | |||

| + | |- | |||

| + | | Боекомплект, снарядов || {{comment|150|на ствол}} | |||

| + | |} | |||

| + | ||||

| + | Однако для универсального орудия скорострельность и скорость горизонтального и вертикального наведения оказались явно недостаточными. Для того чтобы орудие успевало отслеживать и сопровождать атакующий самолет, данные характеристики должны были иметь величину порядка, как минимум, в два раза больше. | |||

| + | ||||

| + | Кроме того, новая установка оказалась сложной и тяжелой. Другим существенным недостатком оказалось то, что заряжание могло производиться лишь на нулевом угле возвышения. Все это самым отрицательным образом сказывалось на темпе стрельбы. В ходе проведения модернизационных работ в 1937 г. угол возвышения орудий снизили до 55°, что упростило конструкцию установок «Типа В» и снизило их массу. | |||

| + | ||||

| + | ==== Система управления артиллерийским огнем 127-мм орудий ==== | |||

| + | В состав СУАО входили директор ({{comment|''Hoiban''|Hoi — угол пеленга, ban — панель, приборная доска, планшет, пульт}}) «Тип 14» с прибором определения скорости цели и величины угла склонения (''Sokutekiban''), баллистический вычислитель упрощенного типа ({{comment|''Biodoban''|Biodo — наклонение, ban — панель, пульт}}) «Тип 94» Модель 1. Система могла обеспечивать выдачу целеуказаний при стрельбе на дистанции до 105 кб и скорости цели до 40 уз. Два 3-метровых [[Navy:Дальномер|дальномера]] «Тип 90» имели возможность измерения дистанций в интервале от 500 до 30000 м. | |||

| + | ||||

| + | Позже, в ходе модернизации 1935-1937 гг., состав системы на кораблях третьей серии изменился - на них установили директор (''Hoiban'') «Тип 94», совмещенный с 3-метровым дальномером «Тип 90», и баллистический вычислитель (''Biodoban'') «Тип 94» Модель 2. | |||

| + | ||||

| + | На момент вступления в строй система УАО находилась в целом на уровне современных требований, обеспечивая возможность пристрелки способом по наблюдению знаков падения. Однако к началу [[Navy:Вторая мировая война|Второй Мировой войны]] многие из современных сверстников, вступавших в строй в конце 1930-х гг., уже оснащались центральными автоматами стрельбы и длиннобазовыми дальномерами. Это делало возможным применение гораздо более эффективных способов пристрелки - по измеренным дальностям и направлениям, что повышало эффективность их артиллерии в целом. | |||

| + | ||||

| + | === Зенитная артиллерия === | |||

| + | При вступлении в строй от установки проектных 40-мм автоматов отказались по весовым соображениям. Вместо них корабли типа ''Akatsuki'' в качестве [[Navy:Зенитная артиллерия|зенитного вооружения]] получили два 12.7-мм пулемета «Тип В». | |||

| + | ||||

| + | Появление 12.7-мм пулеметов было мерой вынужденной, связанной с задержкой принятия на вооружение новой зенитной 13.2-мм артсистемы «Тип 93», установленной на эсминцы в декабре 1941 г. Местом для двух спаренных установок «Тип 93» стала легкая [[Navy:Надстройка судовая|надстройка]] за [[Navy:Корма|кормовой]] [[Navy:Труба дымовая|дымовой трубой]], заключавшая в себе основание возвышенной прожекторной площадки. С января по февраль 1943 г. на [[Navy:IJN Hibiki (1932)|''IJN Hibiki'']], [[Navy:IJN Ikazuchi (1931)|''IJN Ikazuchi'']] и [[Navy:IJN Inazuma (1932)|''IJN Inazuma'']] их количество увеличилось до трех. Автомат имел воздушное охлаждение и ручные приводы наведения. | |||

| + | ||||

| + | На ''IJN Hibiki'' в сентябре 1943 г. носовой спаренный 13.2-мм пулемет заменили двуствольным 25-мм автоматом «Тип 96». В январе 1944 г. заменили одну из трех спаренных 13.2-мм пулеметных установок двуствольным 25-мм автоматом на ''IJN Ikazuchi''. Согласно {{comment|«Директиве № 2098»|читайте подробнее в разделе «Модернизации и переоборудования»}} в апреле 1944 г. провели модернизационные работы на ''IJN Hibiki'' и ''IJN Inazuma'' - лишившись двух 127-мм орудий, они получили шестнадцать 25-мм автоматов. В июле 1944 г. на ''IJN Hibiki'' общее количество 25-мм автоматов достигло двадцати восьми, а в марте 1945 г. - тридцати четырех. | |||

| + | ||||

| + | Среди недостатков нового автомата специалисты отмечали недостаточные скорости горизонтальной и вертикальной наводки, сильную вибрацию при стрельбе, устаревшую конструкцию прицела, недостаточную емкость магазина. У двух- и значительной части трехствольных установок отсутствовали силовые приводы наведения. | |||

| + | ||||

| + | Основные ТТХ даны в таблице ниже. | |||

| + | {| class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align:center" | |||

| + | |- | |||

| + | ! colspan="4" | <big>ТТХ зенитной артиллерии</big> | |||

| + | |- | |||

| + | ! Хар-ка || 12.7-мм пулемет «Тип В» || 13.2-мм артсистема «Тип 93» || 25-мм автомат «Тип 96» | |||

| + | |- | |||

| + | | Число стволов || 1 || 2 || 1 / 2 / 3 | |||

| + | |- | |||

| + | | Калибр, мм || 12.7 || 13.2 || 25 | |||

| + | |- | |||

| + | | Угол {{comment|ВН|Вертикальное наведение}}, град. || — || от -15 до +85 || от -10 до +85 | |||

| + | |- | |||

| + | | Скорострельность, выст./мин. || от {{comment|150 — 200|норм.}} до {{comment|600 — 700|максим.}} || от {{comment|250|норм.}} до {{comment|425 — 475|максим.}} || от {{comment|110 — 120|норм.}} до {{comment|220 — 260|максим.}} | |||

| + | |- | |||

| + | ! colspan="4" | Патроны: | |||

| + | |- | |||

| + | | Масса патрона, г || 37.6 || 44.5 — 51.8 || 240 — 260 | |||

| + | |- | |||

| + | | Начальная скорость, м/c || 768 || 805 || 900 | |||

| + | |- | |||

| + | | Досягаемость по высоте, м || — || {{comment|4500|максимальная}} / {{comment|1000|эффективная}} || {{comment|5500|максимальная}} / {{comment|3000|эффективная}} | |||

| + | |- | |||

| + | | Дальность, м || {{comment|4570|максимальная}} / {{comment|730|эффективная}} || {{comment|6000|при угле возвышения 50 град.}} || {{comment|7500|при угле возвышения 50 град.}} | |||

| + | |- | |||

| + | | Боекомплект, патронов || {{comment|2500|200 в ленте}} || 2500 || {{comment|3000|15 в магазине}} | |||

| + | |} | |||

| ? | ||||

| === Минно-торпедное вооружение === | === Минно-торпедное вооружение === | |||

| ? | === | + | [[Файл:Sazanami_crew_on_aft_deck_may_1932.png|200px|thumb|right|Построение экипажа эсминца ''IJN Sazanami'' типа ''Fubuki'' в кормовой оконечности корабля. На снимке хорошо видны палубные бомбосбрасыватели со скатами и стеллаж для глубинных бомб, слева от которого просматривается бомбомет. Май 1932 года]] | |

| ? | === | + | ==== Торпедное вооружение ==== | |

| ? | === Средства | + | Мощное торпедное вооружение состояло из трех трехтрубных [[Navy:Торпедный аппарат|аппаратов]] «Тип 12», при этом центральная труба в аппарате устанавливалась с превышением на 0.16 м по отношению к крайним трубам. [[Navy:Корабль|Кораблям]], предназначавшимся, прежде всего, для атак [[Navy:Линейный корабль|линейных сил]] противника, требовались мощные и дальноходные [[Navy:Торпеда|торпеды]]. | |

| + | ||||

| + | При вступлении в строй эсминцы получили на вооружение парогазовые 610-мм торпеды «Тип 90»<ref>В 1935 г. в Японии началось производство [[Navy:610-мм торпеда Тип 93|кислородной торпеды «Тип 93»]] (''Long Lance''). Ряд источников приводит данные о вероятном поступлении этих торпед на эсминцы типа ''Fubuki'' в период после 1943 г. А в вышедшей в 1995 г. в Японии «''Anatomy of Japanese Destroyers''» утверждается, что кислородные торпеды на эсминцах «Специального типа» никогда не использовались.</ref>, в двигателе которой в качестве топлива использовалась воздушно-керосиновая смесь. Оснащенная 375-кг боевой частью, эта 2.6-тонная торпеда имела дальность хода в {{comment|40 кб|~8.78 км}} при скорости 46 [[Navy:Узел|уз]], {{comment|54 кб|~11.8 км}} при 43 уз и свыше {{comment|80 кб|~17.5 км}} на 35 уз. | |||

| + | ||||

| + | Боевой потенциал торпедного вооружения дополняла механизированная система перезарядки торпедных аппаратов. Для каждого из них предназначалась отдельная тельферная перегрузочная система, что совместно с пеналами для хранения торпед, расположенными вблизи самих аппаратов, несомненно повысило ударный потенциал эскадренных миноносцев типа ''Akatsuki''. Однако многотонные кислородные торпеды, хранящиеся на верхней [[Navy:Палуба|палубе]] в пеналах, прикрытых лишь легкой противоосколочной защитой, представляли опасность и для самого корабля-носителя. При попадании малейшего осколка в кислородный резервуар мощный взрыв с последующей детонацией боевой части мог оказаться гибельным. | |||

| + | ||||

| + | ==== Система управления торпедной стрельбой ==== | |||

| + | На кораблях третьей серии были установлены приборы управления торпедной стрельбой «Тип 14» и 12-см бинокуляры, которые располагались по правому и левому бортам совмещенного поста {{comment|УАО|Управление арт.огнем}} и торпедной стрельбой. | |||

| + | ||||

| + | Принцип действия директора управления торпедной стрельбой был простым и сходным с визирной линейкой пеленгатора репитера [[Navy:Гирокомпас|гирокомпаса]]. После введения требуемых поправок по углам прицеливания и разворота аппаратов линия визира, образованная двумя вертикальными рисками, совмещалась с линией прицеливания. Маневрирование корабля строилось таким образом, чтобы привести цель на линию прицеливания между рисками визира, после чего и производился пуск торпеды. Передача приказаний торпедным расчетам производилась посредством [[Navy:Переговорные трубы|переговорных труб]]. | |||

| + | ||||

| + | ==== Средства ПЛО ==== | |||

| + | Противолодочное вооружение состояло из двух [[Navy:Бомбомёт|бомбометов]] «Тип 81» с зарядными стеллажами и двумя кормовыми [[Navy:Бомбосбрасыватель|бомбосбрасывателями]] с боезапасом 19 [[Navy:Глубинная бомба|глубинных бомб]]. | |||

| + | ||||

| == Модернизации и переоборудования == | == Модернизации и переоборудования == | |||

| + | === Предвоенные модернизации === | |||

| + | В 1932 г. на [[Navy:IJN Akatsuki (1932)|''IJN Akatsuki'']] и [[Navy:IJN Hibiki (1932)|''IJN Hibiki'']] появляется [[Navy:Радиорубка|радиопеленгаторная рубка]], расположенная непосредственно в [[Navy:Корма|корму]] от основания прожекторной площадки. | |||

| + | ||||

| + | === Последствия «Инцидента с Четвертым флотом» === | |||

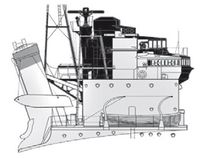

| + | [[Файл:Fubuki mod mid shp 1935-1937.jpg|200px|thumb|right|Схематические чертежи мидель-шпангоута эсминцев типа ''Fubuki'' до (вверху) и после проведения модернизационных работ по усилению конструкции корпуса.<br /> | |||

| + | <small> Условные обозначения: ''HT'' - сталь с высоким пределом текучести; ''DS'' - сталь Дюколя; ''ВЛ'' и ''ВЛ*'' - ватерлинии до и после модернизации</small>]] | |||

| + | Произошедший в сентябре 1935 г. «Инцидент с Четвертым флотом» выявил серьезные недостатки в конструкции. В ходе основательной реконструкции в период 1935 — 1937 гг. на эсминцах типа ''Akatsuki'' осуществили целый комплекс мер по увеличению [[Navy:Запас прочности|прочности]] корпуса и улучшению [[Navy:Запас остойчивости|остойчивости]]. | |||

| + | ||||

| + | После [[Navy:Докование|постановки в док]] с корабля целиком демонтировалась носовая надстройка, после чего проводились работы на палубе [[Navy:Полубак|полубака]]. Стальные листы [[Navy:Палуба|палубы]] толщиной от 3 до 4 мм заменяли листами большей толщины. | |||

| + | ||||

| + | Вдоль {{comment|ДП|Диаметральная плоскость}} корабля укладывались 4-мм листы, ближе к кромке наружного [[Navy:Борт|борта]] их толщина увеличивалась до 6 мм, а вдоль кромки [[Navy:Ширстрек|ширстрека]] шла 8-мм стальная полоса, подкрепленная дополнительным подпалубным [[Navy:Стрингер|стрингером]]. | |||

| + | ||||

| + | Для снижения корпусных напряжений листы палубного настила вдоль наружной кромки палубы получили плавный изгиб. После завершения работ по палубе носовую [[Navy:Надстройка судовая|надстройку]] возвращали на прежнее место, предварительно подкрепив и усилив палубу на нижнем уровне. | |||

| + | ||||

| + | Увеличивалась толщина [[Navy:Наружная обшивка|наружной обшивки]] в области ширстрека, скулового пояса, вдоль [[Navy:Ватерлиния|ватерлинии]] в средней части корпуса. Наружная обшивка в верхней части [[Navy:Надводной борт|надводного борта]] в районе между 49 и 71 [[Navy:Шпангоут|шп.]], служившая продолжением скулового пояса, усиливалась наложением дополнительных полос стали. | |||

| + | ||||

| + | Толщина полосы верхней палубы из стали ''HT'', простиравшейся между котельным кожухом и кромкой наружного борта, была увеличена с 13 до 15 мм, получив дополнительные крепления. | |||

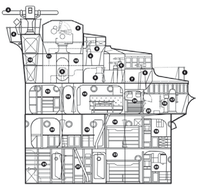

| + | [[Файл:Akatsuki mod bridge structure 1935-1937.jpg|200px|thumb|right|Изменение конфигурации носовой надстройки ''IJN Akatsuki'' до и после модернизации 1935 — 1937 гг. (показано заливкой)]] | |||

| + | В области между первым и втором бортовыми стрингерами 15-мм марки ''HT'' заменялись 16-мм сталью Дюколя. 7-мм обшивку из стали с высоким пределом текучести (марки ''HT'') между вторым и третьим бортовыми стрингерами у ватерлинии заменили 10-мм сталью ''DS''. Между вторым и третьим днищевыми стрингерами толщину обшивки увеличили с 12 до 16 мм. В месте прохождения первого днищевого стрингера поверх сварных швов [[Navy:Двойное дно|двойного дна]] наложили 3.5-мм листы стали ''HT''. Дополнительные подпалубные подкрепления появились в месте прилегания конструкции котельного кожуха к верхней палубе. | |||

| + | ||||

| + | Для компенсации 80-тонной прибавки «верхнего» веса и обеспечения продольной [[Navy:Прочность|прочности]] корпуса на [[Navy:IJN Akatsuki (1932)|''IJN Akatsuki'']], [[Navy:IJN Hibiki (1932)|''IJN Hibiki'']], [[Navy:IJN Ikazuchi (1931)|''IJN Ikazuchi'']] и [[Navy:IJN Inazuma (1932)|''IJN Inazuma'']] установили [[Navy:Киль|киль]] высотой 168 мм, заполненный внутри для [[Navy:Балласт|балласта]] 110 тоннами свинца. | |||

| + | ||||

| + | Перечень мероприятий по реконструкции включал в себя работы по укреплению [[Navy:Переборка|переборок]], водонепроницаемых дверей, крышек, люков, вентиляционных каналов. Ликвидировали многочисленные [[Navy:Система вентиляции|вентиляционные раструбы]], располагавшиеся на полубаке и в кормовой части главной палубы. Взамен вблизи носовой и [[Navy:Корма|кормовой]] башен установили по два раструба увеличенной высоты, снабженных противоштормовыми [[Navy:Дефлекторы|дефлекторами]]. | |||

| + | ||||

| + | Для снижения массы «верхних» конструкций и улучшения [[Navy:Остойчивость|остойчивости]] уменьшили высоту котельного кожуха и демонтировали [[Navy:Переговорные трубы|переговорные трубы]], проложенные от носовой [[Navy:Надстройка судовая|надстройки]] к [[Navy:Торпедный аппарат|торпедным аппаратам]]. | |||

| + | ||||

| + | На третьей серии подверглась кардинальной перепланировке носовая надстройка. В ходе работ уменьшили размеры ходового [[Navy:Мостик судовой|мостика]], демонтировав два возвышенных яруса надстройки. Посты управления артиллерийским и торпедным огнем перенесли на уровень палубы ходового мостика, а прежний пост наводки заменили постом наводки (директором) «Тип 94», совмещенным с 3-метровым дальномером («Тип 90»). | |||

| + | ||||

| + | Как уже говорилось, на кораблях уменьшили угол возвышения башенных 127-мм орудий, упростив, таким образом, конструкцию и уменьшив массу самой башенной установки. Количество боезапаса для 127-мм орудий сократили со 180 до 120 выстрелов на орудие. | |||

| + | ||||

| + | Из двух учебных станков 127-мм орудий, установленных перед носовой надстройкой на [[Navy:Полубак|полубаке]], оставили один, расположив его на [[Navy:Ют|юте]] в корму от концевой башни 127-мм орудий. До трех уменьшили количество запасных торпед. | |||

| + | ||||

| + | === Противолодочное вооружение, гидрофоны и сонары === | |||

| + | В период 1936 — 1937 гг. усовершенствовали гидроакустические средства, смонтировав на эсминцах шумопеленгаторы (гидрофоны) — «Тип 93» Мод. 2 и гидролокаторы (сонары) «Тип 93» Мод. 1. | |||

| + | <!-- | |||

| + | == Построенные корабли == | |||

| + | == Сравнение с современниками из состава иностранных флотов == | |||

| + | == Оценка проекта == | |||

| == См. также == | == См. также == | |||

| + | --> | |||

| == Примечания == | == Примечания == | |||

| <references /> | <references /> | |||

| == Литература и источники информации == | == Литература и источники информации == | |||

| ? | + | === Список литературы === | ||

| ? | |автор = | + | * {{Книга | |

| ? | |заглавие = | + | |автор = Васильев П. П. | |

| + | |заглавие = Эскадренные миноносцы типа «Фубуки» | |||

| |оригинал = | |оригинал = | |||

| |часть = | |часть = | |||

| Строка 118: | Строка 334: | |||

| |издание = | |издание = | |||

| |место = Санкт-Петербург | |место = Санкт-Петербург | |||

| ? | |издательство = | + | |издательство = Гангут | |

| ? | |год = | + | |год = 2015 | |

| |страницы = | |страницы = | |||

| ? | |страниц = | + | |страниц = | |

| |pages = | |pages = | |||

| |allpages = | |allpages = | |||

| |серия = | |серия = | |||

| |ссылка = | |ссылка = | |||

| ? | |тираж = | + | |тираж = 500 | |

| ? | |isbn = 5- | + | |isbn = 978-5-9906891-1-4 | |

| }} | }} | |||

| ? | + | * {{Книга | ||

| ? | |автор = С.В. | + | |автор = Патянин С. В. | |

| ? | |заглавие = Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии | + | |заглавие = Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879—1945 гг. | |

| |оригинал = | |оригинал = | |||

| |часть = | |часть = | |||

| Строка 138: | Строка 354: | |||

| |издание = | |издание = | |||

| |место = Санкт-Петербург | |место = Санкт-Петербург | |||

| ? | |издательство = | + | |издательство = Истфлот | |

| |год = 1998 | |год = 1998 | |||

| |страницы = | |страницы = | |||

| ? | |страниц = | + | |страниц = | |

| |pages = | |pages = | |||

| |allpages = | |allpages = | |||

| Строка 149: | Строка 365: | |||

| |isbn = | |isbn = | |||

| }} | }} | |||

| + | * {{Книга | |||

| + | |автор = Олюнин Л. А. | |||

| + | |заглавие = Японские эскадренные миноносцы типа «Фубуки» | |||

| + | |оригинал = | |||

| + | |часть = | |||

| + | |том = | |||

| + | |ответственный= | |||

| + | |издание = | |||

| + | |место = Санкт-Петербург | |||

| + | |издательство = ЛеКо | |||

| + | |год = 2005 | |||

| + | |страницы = | |||

| + | |страниц = | |||

| + | |pages = | |||

| + | |allpages = | |||

| + | |серия = | |||

| + | |ссылка = | |||

| + | |тираж = 250 | |||

| + | |isbn = 5-902236-24-X | |||

| + | }} | |||

| + | === Источники === | |||

| + | * [https://www.navweaps.com ''NavWeaps — Naval Weapons, Naval Technology and Naval Reunions''] ''(EN)'' | |||

| == Галерея изображений == | == Галерея изображений == | |||

Текущая версия на 07:35, 26 февраля 2019

| 4 ед. Заказано |

| 4 ед. Построено |

| 1930-1932 гг. Годы постройки |

| 1932-3945 гг. Годы службы |

| Sasebo Naval Arsenal Maizuru Naval Arsenal Uraga Dock Company Fujinagata Shipyards Место строительства |

| 1680 / 1980 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 113,3 / 10,36 / 3,28 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 2 ТЗА Энергетическая установка |

| 38 узл. Скорость хода |

| 5000 миль Дальность плавания |

| 197 чел. Общая численность |

Артиллерия главного калибра

- 6 (3 × 2) 127-мм Type 3.

Зенитная артиллерия

- 2 (2 x 1) 12,7–мм Type B.

Минно-торпедное вооружение

- 9 (3 × 3) 610-мм ТА Type 12;

- 2 бомбомета Type 91.

Содержание

Общие сведения

Эскадренные миноносцы типа Akatsuki относятся к проекту эсминцев «Специальный тип» и принадлежат к третьей серии типа Fubuki. Корабли серии отличалась составом главной энергетической установки, более совершенными 127-мм артустановками, компоновкой, имели чуть более короткий корпус и меньшее водоизмещение. Однако, были подвержены тем же недостаткам, что и корабли других серий типа Fubuki - имели низкую динамическую остойчивость и слабое зенитное вооружение.

История создания

Предшественники

В 1924 г. на японских верфях приступили к закладке эскадренных миноносцев типа Mutsuki, представлявших собой дальнейшее развитие базового проекта F.41 - типов Minekaze и Kamikaze. Основным отличием стала замена 533-мм торпедных аппаратов для устаревших торпед «Тип 6» на два трехтрубных 610-мм аппарата для торпед «Тип 8».

Корабли типа Mutsuki обладали, несомненно, мощным для своего времени торпедным вооружением, однако, руководство флота посчитало их скорость и артиллерийское вооружение недостаточными для выполнения основной задачи, ставившейся перед торпедными силами японского флота - прорыва охранения легких сил и атаки линкоров нового поколения, появление которых ожидалось в составе флотов вероятных противников во второй половине 1930-х гг.

При этом Морской генеральный штаб (далее - МГШ) Японии, оценивая развитие этого класса кораблей, указывал на тенденцию увеличения скорости хода современных линкоров, ставшую вполне очевидной после появления кораблей типов Queen Elizabeth, HMS Hood и собственно японского IJN Nagato.

В таких условия в середине 1920-х гг. в Японии приступили к созданию эскадренных миноносцев нового поколения.

Предпосылки к созданию

После окончания Первой Мировой войны флоты стран-победительниц продолжали расти, споря за господство на морях друг с другом. С прекращением существования германского флота Япония вышла по численности корабельного состава на третье место в мире. Обеспокоенные ростом морских вооружений своих конкурентов США в 1921 г. предложили созвать международную конференцию в Вашингтоне, чтобы ее решениями ограничить гонку вооружений на морях. Именно этой конференции и обязаны своим появлением японские эскадренные миноносцы «специального типа».

Установленное договором соотношение в силах линейных флотов США, Великобритании и Японии 5:5:3 привело к тому, что МГШ Японии сделал ставку на массированное использование эсминцев в ночных торпедных ударах накануне боя линейных кораблей, как это уже было в годы Японо-китайской и Русско-японской войн. Японский флот выбрал единственный оставшийся путь достижения баланса сил - совершенствованием качественных показателей превзойти аналогичные классы боевых кораблей потенциальных противников.

Проектирование и постройка

10 октября 1922 г. Кораблестроительный отдел Морского технического департамента (далее КО МТД) под руководством kaigun shōshō Юдзуру Хирага и kaigun daisa Кикуо Фудзимото выдал Техническое задание (далее ТЗ) на проектирование нового типа эскадренного миноносца.

Однако, принятие 28 февраля 1923 г. «Новой оборонительной политики Империи»[1] вынудило МГШ пересмотреть свои требования.

18 апреля 1924 г. КО МТД представил на рассмотрение первый вариант проекта F.43, который был отклонен МГШ. Главным камнем преткновения стало водоизмещение, которое сочли чрезмерным для корабля такого класса. От проектировщиков, и в первую очередь от главного конструктора Кикуо Фудзимото потребовали переделки проекта с целью изменения водоизмещения, но без какого-либо сокращения вооружения.

Новый вариант разработки поступил на рассмотрение 25 августа 1924 г. Однако и этот вариант был отправлен на доработку, и МТД взялся за разработку следующего, ставшего на этот раз окончательным и получившим название Toku Gata. Руководство флотом привлекло то, что конструкторам удалось значительно увеличить запас топлива, позволявший кораблю проходить 5000 миль - на 1000 миль больше, чем планировалось в двух предыдущих вариантах. Это оказалось решающим обстоятельством, если рассматривать тут роль, которая отводилось новым эсминцам в будущих морских баталиях на просторах Тихого океана.

Основные этапы проектирования отображены в таблице.

| Этапы проектирования и ТТХ проектов эскадренных миноносцев «специального типа»[2] | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Название проекта | Дата | Водоизмещение, т | Скорость, уз. | Вооружение | Боезапас | Дальность плавания, миль / при скорости хода, уз. |

| ТЗ | 10 октября 1922 г. | 2000 | не менее 40 | 2 x 2 120- или 127-мм АУ; 76-мм зенитное орудие; 2 х 3 610-мм ТА |

— | — |

| ТЗ №2 | после 28 февраля 1923 г. | наименьшее возможное | не менее 39 | 127-мм орудия ГК; 3 х 3 610-мм ТА |

— | не менее 4000/14 |

| F.43 | 18 апреля 1924 г. | 1900 | 39 | 2 x 2 127-мм АУ; 1 x 76-мм зенитное орудие; 3 x 3 610-мм ТА |

ГК - 800 выстрелов; 18 торпед. |

— |

| F.43 №2 | 25 августа 1924 г. | 1650 | 38 | 3 x 2 127-мм АУ; 1 x 76-мм зенитное орудие; 4 x 1 40-мм зенитные автоматы; 3 x 3 610-мм ТА |

ГК - 720 выстрелов; 18 торпед. |

— |

| Toku Gata | — | 1680 | 38 | 3 x 2 127-мм АУ; 2 x 1 40-мм зенитные автоматы; 2 x 7,7-мм пулемета; 3 x 3 610-мм ТА; 2 х кормовых бомбосбрасывателя |

ГК - 720 выстрелов; 18 торпед. |

5000/14 |

В соответствии с принятой в марте 1927 г. «Новой программой по замещению», до 1935 г. планировалось завершить постройку дополнительных 15 единиц эсминцев «специального типа». Ассигнование на строительство № 55 — № 58 (в дальнейшем IJN Akatsuki, IJN Hibiki, IJN Ikazuchi и IJN Inazuma соответственно) было выделено в рамках финансовой программы 1930 г.

Описание конструкции

Основные конструктивные особенности эсминцев «специального типа» вы можете узнать из статьи выше. В данном разделе будут рассмотрены отличия третьей серии от других эсминцев первой и второй серии.

Корпус

Эскадренные миноносцы типа Akatsuki имели чуть более короткий корпус, чем корабли других серий: длина по ватерлинии составляла 113.3 м, между перпендикулярами — 106.68 м.

Компоновка

1 — семафорная площадка; 2 — артиллерийский директор (пост наводки); 3 — 3-метровый дальномер «Тип 90»; 4 — пост управления прожектором; 5 — 30-см прожектор; 6 — 12-см бинокулярный прибор наблюдения; 7 — уровень верхнего мостика, совмещенные посты УАО и торпедной стрельбы; 8 — директор и командный пункт управления торпедной стрельбой; 9 и 11 — командный пункт и рубка УАО; 10 — командный пункт УАО (левый борт); 12,13 и 22 — кладовые вспомогательного инструмента и имущества штурманской БЧ (карты, инструменты) и БЧ связи; 14 — коридор; 15 — походная каюта для отдыха; 16 — колонка штурвала; 17 — главный компас; 18 и 23 — каюты командира корабля и флагмана (командира ДЭМ); 19 и 20 — приемная и передающая (телеграфная) радиорубки; 21 — помещение аккумуляторной; 24 — прокладочный (штурманский) стол; 25 — уровень ходового (компасного) мостика.

На эсминцах типа Akatsuki претерпело изменение расположение носовых башен 127-мм орудий и погребов боезапаса. 127-мм АУ перенесли на шесть шпаций в корму, под нижней палубой между 34 и 40 шп. оборудовали обширную сухую провизионную кладовую, а погребам боезапаса отвели пространство между 40 и 52 шп.

На верхнюю палубу был выведен штурвал аварийного привода шпилевой машины, а под стволами орудий носовой башни появился дополнительный кранец для палубного имущества и инструмента. Вблизи среза полубака устанавливался контейнер для сбора мусора и отходов при стоянке на якоре.

Носовая надстройка получила дальнейшее развитие. Помещение кладовой штурманской БЧ, перенесенной в кормовую часть ходового мостика, использовали для размещения аккумуляторов и хранения имущества БЧ связи. Рубку УАО перенесли с ходового на верхний мостик. Освободившееся пространство позволило перенести походную каюту в среднюю часть мостика, увеличив ее площадь. В передней части крыши ходового мостика оборудовали дополнительную семафорную площадку.

На верхнем мостике вместе прежнего артиллерийского командного пункта оборудовали совмещенные посты УАО и торпедной стрельбы. Далее в корму возвышенными уступами располагались командный пункт УАО (на дополнительном уровне), пост наводки (артиллерийский директор) и площадка 3-метрового дальномера «Тип 90» с постом управления прожектором.

Площадка зенитных пулеметов располагалась в корму от второй трубы. Под площадкой, ставшей основанием прожекторного поста и радиопеленгаторной рубки, оборудовали помещение для хранения помывочного инвентаря команды.

На палубе кормовой надстройки устанавливалась цистерна для забортной воды.

Дымовые шашки перенесли с кормовой части главной палубы в подпалубные помещения. Для этого в кормовой оконечности нижней платформы вблизи кладовой минно-торпедной БЧ оборудовали специальный отсек.

Энергетическая установка и ходовые качества

Корабли третьей серии получили три водотрубных котла вместо четырех, а более тонкая передняя дымовая труба стала их заметным внешним отличием. Более совершенные паровые котлы типа «Ро-Го» большой версии с увеличенной мощностью позволили сохранить неизменными скорость хода (38 уз. наибольшая контрактная, 14 уз. - экономическая) и дальность плавания (5000 / 4700 / 1100 миль при скорости 14 / 15 / 34 уз. соответственно), располагались в трех котельных отделениях (далее КО).

Вход в КО № 1 был перенесен от носовой к кормовой переборке отделения на 67-68 шп. В машинном отделении (далее МО) на возвышенной площадке в районе 97-102 шп. было оборудовано закрытое помещение центрального поста управления машинно-котельной установкой. Общая масса машинно-котельной установки уменьшилась с 793.5 до 721.1 т.

У носовой переборки КО № 2 на 76-78 шп. было оборудовано закрытое помещение поста управления котлами, в которое можно было попасть, спустившись по вертикальным трапам через палубные люки, расположенные на главной палубе вблизи кожуха КО.

Водонепроницаемая переборка отделяла кормовую часть МО от помещения, где между 107 и 112 шп. располагались главный распределительный щит, турбо и дизель-генераторы. На каждый из паротурбинных агрегатов через редуктор, связывающий его с линией вала, навешивался отдельный турбогенератор.

Принятая компоновка позволила разместить достаточно мощные механизмы умеренных массо-габаритных характеристик в корпусе сравнительно небольшого водоизмещения, но была спорной с точки зрения обеспечения боевой живучести.

Экипаж и обитаемость

Между эсминцами первых двух и третьей серии имелось существенное различие в расположении жилых помещений в носовой части корпуса. Офицерские помещения располагались на главной палубе под полубаком, а жилые помещения рядового состава - палубой ниже под ними. Перенос офицерских помещений под полубак сопровождался частичной перепланировкой и изменением расположения кают-компании, ее буфета и кладовых, холодильной камеры, канцелярии интендантской службы.

Исключение среди эсминцев первой серии составлял Hatsuyuki, чья носовая часть восстанавливалась (после «Инцидента с Четвертым Флотом»[3]) по образу и подобию третьей серии.

Вооружение

Главный калибр

На IJN Akatsuki, IJN Hibiki, IJN Ikazuchi и IJN Inazuma устанавливалась более совершенная 127-мм установка — «Тип B». Артиллерия главного калибра была представлена шестью 127-мм орудиями «Тип 3» в трех двухорудийных башенных установках. Основные ТТХ даны в таблице ниже.

| ТТХ 127-мм АУ «Тип B» | |

|---|---|

| Характеристики АУ: | |

| Число стволов | 2 |

| Калибр, мм | 127 |

| Длина ствола, клб | 50 |

| Масса ствола, т | 4.245 |

| Масса АУ, т | 32.5 |

| Угол ГН, град. | от -150 до +150 |

| Угол ВН, град. | от -5 до +75 |

| Скорость ГН, град/c | 4 — 6 |

| Скорость ВН, град/c | 6 — 12 |

| Скорострельность, выст./мин. | 5 — 10 |

| Снаряды: | |

| Типы снарядов | осколочно-фугасный, шрапнельно-зажигательный, осветительный, противолодочный |

| Масса снаряда, кг | 20.9 — 23 |

| Начальная скорость, м/c | 915 |

| Дальность, м | 18235 / 20100 |

| Боекомплект, снарядов | 150 |

Однако для универсального орудия скорострельность и скорость горизонтального и вертикального наведения оказались явно недостаточными. Для того чтобы орудие успевало отслеживать и сопровождать атакующий самолет, данные характеристики должны были иметь величину порядка, как минимум, в два раза больше.

Кроме того, новая установка оказалась сложной и тяжелой. Другим существенным недостатком оказалось то, что заряжание могло производиться лишь на нулевом угле возвышения. Все это самым отрицательным образом сказывалось на темпе стрельбы. В ходе проведения модернизационных работ в 1937 г. угол возвышения орудий снизили до 55°, что упростило конструкцию установок «Типа В» и снизило их массу.

Система управления артиллерийским огнем 127-мм орудий

В состав СУАО входили директор (Hoiban) «Тип 14» с прибором определения скорости цели и величины угла склонения (Sokutekiban), баллистический вычислитель упрощенного типа (Biodoban) «Тип 94» Модель 1. Система могла обеспечивать выдачу целеуказаний при стрельбе на дистанции до 105 кб и скорости цели до 40 уз. Два 3-метровых дальномера «Тип 90» имели возможность измерения дистанций в интервале от 500 до 30000 м.

Позже, в ходе модернизации 1935-1937 гг., состав системы на кораблях третьей серии изменился - на них установили директор (Hoiban) «Тип 94», совмещенный с 3-метровым дальномером «Тип 90», и баллистический вычислитель (Biodoban) «Тип 94» Модель 2.

На момент вступления в строй система УАО находилась в целом на уровне современных требований, обеспечивая возможность пристрелки способом по наблюдению знаков падения. Однако к началу Второй Мировой войны многие из современных сверстников, вступавших в строй в конце 1930-х гг., уже оснащались центральными автоматами стрельбы и длиннобазовыми дальномерами. Это делало возможным применение гораздо более эффективных способов пристрелки - по измеренным дальностям и направлениям, что повышало эффективность их артиллерии в целом.

Зенитная артиллерия

При вступлении в строй от установки проектных 40-мм автоматов отказались по весовым соображениям. Вместо них корабли типа Akatsuki в качестве зенитного вооружения получили два 12.7-мм пулемета «Тип В».

Появление 12.7-мм пулеметов было мерой вынужденной, связанной с задержкой принятия на вооружение новой зенитной 13.2-мм артсистемы «Тип 93», установленной на эсминцы в декабре 1941 г. Местом для двух спаренных установок «Тип 93» стала легкая надстройка за кормовой дымовой трубой, заключавшая в себе основание возвышенной прожекторной площадки. С января по февраль 1943 г. на IJN Hibiki, IJN Ikazuchi и IJN Inazuma их количество увеличилось до трех. Автомат имел воздушное охлаждение и ручные приводы наведения.

На IJN Hibiki в сентябре 1943 г. носовой спаренный 13.2-мм пулемет заменили двуствольным 25-мм автоматом «Тип 96». В январе 1944 г. заменили одну из трех спаренных 13.2-мм пулеметных установок двуствольным 25-мм автоматом на IJN Ikazuchi. Согласно «Директиве № 2098» в апреле 1944 г. провели модернизационные работы на IJN Hibiki и IJN Inazuma - лишившись двух 127-мм орудий, они получили шестнадцать 25-мм автоматов. В июле 1944 г. на IJN Hibiki общее количество 25-мм автоматов достигло двадцати восьми, а в марте 1945 г. - тридцати четырех.

Среди недостатков нового автомата специалисты отмечали недостаточные скорости горизонтальной и вертикальной наводки, сильную вибрацию при стрельбе, устаревшую конструкцию прицела, недостаточную емкость магазина. У двух- и значительной части трехствольных установок отсутствовали силовые приводы наведения.

Основные ТТХ даны в таблице ниже.

| ТТХ зенитной артиллерии | |||

|---|---|---|---|

| Хар-ка | 12.7-мм пулемет «Тип В» | 13.2-мм артсистема «Тип 93» | 25-мм автомат «Тип 96» |

| Число стволов | 1 | 2 | 1 / 2 / 3 |

| Калибр, мм | 12.7 | 13.2 | 25 |

| Угол ВН, град. | — | от -15 до +85 | от -10 до +85 |

| Скорострельность, выст./мин. | от 150 — 200 до 600 — 700 | от 250 до 425 — 475 | от 110 — 120 до 220 — 260 |

| Патроны: | |||

| Масса патрона, г | 37.6 | 44.5 — 51.8 | 240 — 260 |

| Начальная скорость, м/c | 768 | 805 | 900 |

| Досягаемость по высоте, м | — | 4500 / 1000 | 5500 / 3000 |

| Дальность, м | 4570 / 730 | 6000 | 7500 |

| Боекомплект, патронов | 2500 | 2500 | 3000 |

Минно-торпедное вооружение

Торпедное вооружение

Мощное торпедное вооружение состояло из трех трехтрубных аппаратов «Тип 12», при этом центральная труба в аппарате устанавливалась с превышением на 0.16 м по отношению к крайним трубам. Кораблям, предназначавшимся, прежде всего, для атак линейных сил противника, требовались мощные и дальноходные торпеды.

При вступлении в строй эсминцы получили на вооружение парогазовые 610-мм торпеды «Тип 90»[4], в двигателе которой в качестве топлива использовалась воздушно-керосиновая смесь. Оснащенная 375-кг боевой частью, эта 2.6-тонная торпеда имела дальность хода в 40 кб при скорости 46 уз, 54 кб при 43 уз и свыше 80 кб на 35 уз.

Боевой потенциал торпедного вооружения дополняла механизированная система перезарядки торпедных аппаратов. Для каждого из них предназначалась отдельная тельферная перегрузочная система, что совместно с пеналами для хранения торпед, расположенными вблизи самих аппаратов, несомненно повысило ударный потенциал эскадренных миноносцев типа Akatsuki. Однако многотонные кислородные торпеды, хранящиеся на верхней палубе в пеналах, прикрытых лишь легкой противоосколочной защитой, представляли опасность и для самого корабля-носителя. При попадании малейшего осколка в кислородный резервуар мощный взрыв с последующей детонацией боевой части мог оказаться гибельным.

Система управления торпедной стрельбой

На кораблях третьей серии были установлены приборы управления торпедной стрельбой «Тип 14» и 12-см бинокуляры, которые располагались по правому и левому бортам совмещенного поста УАО и торпедной стрельбой.

Принцип действия директора управления торпедной стрельбой был простым и сходным с визирной линейкой пеленгатора репитера гирокомпаса. После введения требуемых поправок по углам прицеливания и разворота аппаратов линия визира, образованная двумя вертикальными рисками, совмещалась с линией прицеливания. Маневрирование корабля строилось таким образом, чтобы привести цель на линию прицеливания между рисками визира, после чего и производился пуск торпеды. Передача приказаний торпедным расчетам производилась посредством переговорных труб.

Средства ПЛО

Противолодочное вооружение состояло из двух бомбометов «Тип 81» с зарядными стеллажами и двумя кормовыми бомбосбрасывателями с боезапасом 19 глубинных бомб.

Модернизации и переоборудования

Предвоенные модернизации

В 1932 г. на IJN Akatsuki и IJN Hibiki появляется радиопеленгаторная рубка, расположенная непосредственно в корму от основания прожекторной площадки.

Последствия «Инцидента с Четвертым флотом»

Произошедший в сентябре 1935 г. «Инцидент с Четвертым флотом» выявил серьезные недостатки в конструкции. В ходе основательной реконструкции в период 1935 — 1937 гг. на эсминцах типа Akatsuki осуществили целый комплекс мер по увеличению прочности корпуса и улучшению остойчивости.

После постановки в док с корабля целиком демонтировалась носовая надстройка, после чего проводились работы на палубе полубака. Стальные листы палубы толщиной от 3 до 4 мм заменяли листами большей толщины.

Вдоль ДП корабля укладывались 4-мм листы, ближе к кромке наружного борта их толщина увеличивалась до 6 мм, а вдоль кромки ширстрека шла 8-мм стальная полоса, подкрепленная дополнительным подпалубным стрингером.

Для снижения корпусных напряжений листы палубного настила вдоль наружной кромки палубы получили плавный изгиб. После завершения работ по палубе носовую надстройку возвращали на прежнее место, предварительно подкрепив и усилив палубу на нижнем уровне.

Увеличивалась толщина наружной обшивки в области ширстрека, скулового пояса, вдоль ватерлинии в средней части корпуса. Наружная обшивка в верхней части надводного борта в районе между 49 и 71 шп., служившая продолжением скулового пояса, усиливалась наложением дополнительных полос стали.

Толщина полосы верхней палубы из стали HT, простиравшейся между котельным кожухом и кромкой наружного борта, была увеличена с 13 до 15 мм, получив дополнительные крепления.

В области между первым и втором бортовыми стрингерами 15-мм марки HT заменялись 16-мм сталью Дюколя. 7-мм обшивку из стали с высоким пределом текучести (марки HT) между вторым и третьим бортовыми стрингерами у ватерлинии заменили 10-мм сталью DS. Между вторым и третьим днищевыми стрингерами толщину обшивки увеличили с 12 до 16 мм. В месте прохождения первого днищевого стрингера поверх сварных швов двойного дна наложили 3.5-мм листы стали HT. Дополнительные подпалубные подкрепления появились в месте прилегания конструкции котельного кожуха к верхней палубе.

Для компенсации 80-тонной прибавки «верхнего» веса и обеспечения продольной прочности корпуса на IJN Akatsuki, IJN Hibiki, IJN Ikazuchi и IJN Inazuma установили киль высотой 168 мм, заполненный внутри для балласта 110 тоннами свинца.

Перечень мероприятий по реконструкции включал в себя работы по укреплению переборок, водонепроницаемых дверей, крышек, люков, вентиляционных каналов. Ликвидировали многочисленные вентиляционные раструбы, располагавшиеся на полубаке и в кормовой части главной палубы. Взамен вблизи носовой и кормовой башен установили по два раструба увеличенной высоты, снабженных противоштормовыми дефлекторами.

Для снижения массы «верхних» конструкций и улучшения остойчивости уменьшили высоту котельного кожуха и демонтировали переговорные трубы, проложенные от носовой надстройки к торпедным аппаратам.

На третьей серии подверглась кардинальной перепланировке носовая надстройка. В ходе работ уменьшили размеры ходового мостика, демонтировав два возвышенных яруса надстройки. Посты управления артиллерийским и торпедным огнем перенесли на уровень палубы ходового мостика, а прежний пост наводки заменили постом наводки (директором) «Тип 94», совмещенным с 3-метровым дальномером («Тип 90»).

Как уже говорилось, на кораблях уменьшили угол возвышения башенных 127-мм орудий, упростив, таким образом, конструкцию и уменьшив массу самой башенной установки. Количество боезапаса для 127-мм орудий сократили со 180 до 120 выстрелов на орудие.

Из двух учебных станков 127-мм орудий, установленных перед носовой надстройкой на полубаке, оставили один, расположив его на юте в корму от концевой башни 127-мм орудий. До трех уменьшили количество запасных торпед.

Противолодочное вооружение, гидрофоны и сонары

В период 1936 — 1937 гг. усовершенствовали гидроакустические средства, смонтировав на эсминцах шумопеленгаторы (гидрофоны) — «Тип 93» Мод. 2 и гидролокаторы (сонары) «Тип 93» Мод. 1.

Примечания

- ↑ Согласно «Новой оборонительной политике» устанавливался следующий лимит минимально необходимого состава японского флота: девять линейных кораблей общим водоизмещением 315000 т; три авианосца общим водоизмещением 81000 т; 40 крейсеров водоизмещением по 10000 т с 200-мм артиллерией; 16 крейсеров-лидеров флотилий эсминцев и подводных лодок водоизмещением по 5600 т с 140-155-мм артиллерией; 144 эскадренных миноносца водоизмещением по 1400 т; 70 подводных лодок.

- ↑ Согласно Ист.: Васильев П. П. Эскадренные миноносцы типа «Фубуки». — Санкт-Петербург: Гангут, 2015. — 500 экз. — ISBN 978-5-9906891-1-4.

- ↑ В сентябре 1935 г. японский флот начал подготовку к проведению очередных осенне-летних маневров. В ходе их проведения 26 сентября 1935 г. корабли вновь образованного Четвертого флота оказались в зоне сильнейшего тайфуна в 250 милях к востоку от Мияко. В японской морской историографии события тех дней называют «Инцидентом с Четвертым Флотом».

- ↑ В 1935 г. в Японии началось производство кислородной торпеды «Тип 93» (Long Lance). Ряд источников приводит данные о вероятном поступлении этих торпед на эсминцы типа Fubuki в период после 1943 г. А в вышедшей в 1995 г. в Японии «Anatomy of Japanese Destroyers» утверждается, что кислородные торпеды на эсминцах «Специального типа» никогда не использовались.

Литература и источники информации

Список литературы

- Васильев П. П. Эскадренные миноносцы типа «Фубуки». — Санкт-Петербург: Гангут, 2015. — 500 экз. — ISBN 978-5-9906891-1-4

- Патянин С. В. Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии 1879—1945 гг.. — Санкт-Петербург: Истфлот, 1998.

- Олюнин Л. А. Японские эскадренные миноносцы типа «Фубуки». — Санкт-Петербург: ЛеКо, 2005. — 250 экз. — ISBN 5-902236-24-X