SandBox6

| Орудие среднего калибра Тип |

| 6″/50 BL Mark XXII Модификация |

| ВМС Великобритании |

| «Vickers» Разработчик |

| 1921 г. Разработано |

| «Armstrong Whitworth» «Vickers Limited» «William Beardmore & Company» «Royal Gun Factory» Производитель |

| 1922-27 г. Годы производства |

| 40 ед. Изготовлено |

| 6″/50 BL Mark XXII 6″/50 BL Mark XXII* 6″/50 BL Mark XXII** Модификации |

| Состояло на вооружении | |

| Годы эксплуатации | 1927-1948 г. |

| Было установлено на | Линейные крейсера проекта «G-3» (недостр.), линейные корабли типа Nelson |

| Войны и конфликты | Вторая Мировая война |

| 152,4 мм. Калибр |

| 8 992 (без затвора) кг. Масса ствола |

| 7 866 мм. Длина орудия |

| 50 калибров Длина ствола |

| 28,7 дм3 Объём зарядной каморы |

| 23,590 км. Максимальная дальность стрельбы |

| раздельное заряжание Принцип заряжания |

| 5 выстр./мин. Скорострельность |

| полубронебойный CPBC Mark XXVB фугасный HE Типы снарядов |

| 45,36 кг. Масса снаряда |

| 898 м/с Начальная скорость снаряда |

Содержание

История создания

При выборе противоминного калибра линейных крейсеров проекта «G-3» рассматривались 152-мм/45 и 140-мм/50 орудия, но довольно быстро выбор был сделан в пользу первого - более легкий 140-мм снаряд был удобнее при большом числе ручных операций, а поскольку для новых линкоров избрали размещение вспомогательного калибра в башенных установках с высокой степенью механизации это преимущество сводилось на нет. Немаловажным фактором являлось и то обстоятельство, что 152-мм снаряд имел на 30% большее разрушающее воздействие, чем 140-мм. Одновременно тот же количественный и качественный состав противоминной артиллерии был принят для линейного корабля проекта «N-3».

Проектирование

152-мм/45 орудие Mark XII, разработанное в 1913 году и установленное на нескольких десятках легких крейсеров, а также используемое в качестве противоминного калибра на линкорах и линейных крейсерах, вполне устраивало моряков, за исключением одного - относительно низкая начальная скорость снаряда (850 м/с) точность на дальности стрельбы в 18-20 км была совершенно неудовлетворительна. А учитывая тенденцию к созданию броневой защиты линейных кораблей по принципу «все или ничего», оставляющей практически незащищенными пункты управления и вспомогательную артиллерию, возможность использования 152-мм батареи для «преследующего огня» по цели, для вывода их из строя, а также разрушения небронированных оконечностей, приобретает все большее значение, а крупный калибр вспомогательного вооружения может эффективно противостоять атакам эсминцев и миноносцев.

Проведенные эксперименты с усиленными зарядами на 152-мм/45 орудиях Mark XII, на первый взгляд, решали проблему - при начальной скорости 936 м/с 50,8-кг фугасный снаряд с улучшенной аэродинамикой улетал на 21,7 км при угле возвышения ствола в 40°. Но, в итоге, разгар стволов при стрельбе «суперзарядами» был признан неприемлемым и от их использования отказались, впрочем, оставив их для 152-мм/45 орудий Mark XII, находящихся в береговой и сухопутной обороне.

В ходе долгой достройки легкого крейсера HMS Enterprise типа «E» вместо носовой пары 152-мм/45 орудий Mark XII в одноствольных установках CPXIV была смонтирована двухорудийная экспериментальная башенная установка Mark XVII с теми же орудиями.

Конструкторы «Vickers», обобщив опыт использования орудий, проектирования башенной установки и учтя пожелания моряков, разработали новое орудие, вернувшись к 50-калиберной длине ствола, несколько упростив его внутреннее устройство, хотя проволочная конструкция и поршневой затвор Велина (англ. Welin) сохранились. Новая артсистема была разработана в 1921, принята на вооружение в 1926 году и получила обозначение 6″/50 BL Mark XXII[1] и использовала снаряды орудия модели Mark XII, хотя пороховой заряд был другим.

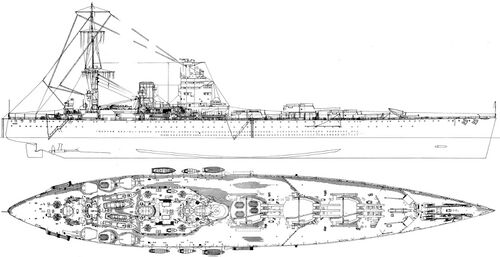

В начале 1921 года проект линейного крейсера «G-3» претерпел множество изменений, но в конечном итоге был принят для постройки. Противоминная артиллерия крейсера состояла из восьми двухорудийных башен с шестнадцатью 152-мм/50 орудий Mark XXII.

Одновременно с проектированием линейного крейсера в разработке находился проект линейного корабля, вооруженного 457-мм/45 орудиями Mark II. Хотя до заказа кораблей по проекту «N-3» дело не дошло, последний вариант линкора имел противоминный калибр из тех же шестнадцати 152-мм/50 орудий Mark XXII в восьми башнях.

12 ноября 1921 года в Вашингтоне началась конференция по ограничению морских вооружений. Неделю спустя, 18 ноября, все работы по проектированию и подготовке к постройке линейных крейсеров проекта «G-3» и линейных кораблей проекту «N-3» приостановили, а в соответствии с итоговым документом конференции 13 февраля 1922 года заказ на их постройку аннулировали. Казалось бы история новых английских линкоров и линейных крейсеров неожиданно оборвалась не начавшись, но британцам помогла Япония, которая категорически не хотела сдавать на слом уже законченный постройкой линкор IJN Mutsu. После долгих консультаций, в обмен на сохранение Японией IJN Mutsu и достройкой США USS Colorado и USS West Virginia, Англия получала возможность построить два новых линейных корабля водоизмещением не более 35 000 т и с орудиями калибра не более 406 мм.

В итоге, заложенные в 1922 и сданные флоту в 1927 году, линкоры HMS Nelson и HMS Rodney получили противоминную артиллерию из двенадцати 152-мм/50 орудия Mark XXII в шести башнях и систему управления огнем, разработанные для кораблей проекта «G-3»/«N-3».

Испытания и модификации

В 1921-22 годах были изготовлены два экспериментальных 152-мм/50 орудия Mark XXII для проведения опытных стрельб, отработки боеприпасов и выработки таблиц стрельбы.

По результатам испытаний в конструкцию ствола была введена внутренняя коническая труба «A» с тремя фиксирующими уступами. После изменения, предыдущая конструкция ствола стала именоваться моделью Mark XXII*, а новая - Mark XXII. Новая конструкция была была запущена в серийное производство.

В дальнейшем, конструкция ствола была полностью переработана: была удалена проволочная навивка, уступившая место т.н. внутренней трубе «A». Новая конструкция ствола было присвоено обозначение Mark XXII**.

Конструкция

Конструкция серийного 152-мм/50 орудия Mark XXII состояла из трубы «A», внутренняя коническая труба «A» с тремя фиксирующими уступами, конической проволочной навивки, кожуха по всей длине ствола, казенной части и казенной втулки, ввинченной в трубу «A». Казенник оснащался поршневым затвором Велина (англ. Welin) с ручным приводом.

152-мм/50 орудие Mark XXII имело реальный калибр 152,4 мм, полную длину 7 866 мм (51,61 калибра), длину ствола - 7 620 мм (50,00 калибров), длину нарезной части - 6 491 мм (42,59 калибра) и вес - 8 992 кг без затвора, затвор - 165,1 кг для серийных стволов и 9 168 кг для скрепленного ствола. Объем зарядной каморы - 28,7 литров. Ствол имел 36 нарезов постоянной крутизны - 1 оборот на 30 калибров, размером 1,17 мм глубины и 9,548 мм ширины. Рабочее давление пороховых газов в стволе - 3150 кг/см². Живучесть ствола - до 600 выстрелов. Скорострельность - до 5 выстрелов в минуту, хотя теоретически - 7-8. Откат орудия при стрельба - 420 мм.

Производство

Всего было изготовлено 40 орудий, включая два экспериментальных и шесть Mark XXII** скрепленной конструкции.

Боеприпасы

Выстрел 152-мм/50 орудия Mark XXII состоял из снаряда и порохового заряда упакованного в шелковый картуз.

К 152-мм/50 орудию Mark XXII имелись следующие снаряды:

- CPBC Mark XXVB - «общий», полубронебойный снаряд с радиусом оживала баллистического обтекателя в 4 калибра[2], весом 45,36 кг, содержанием «TNT»[3] - 3,4 кг, длиной - 597 мм и донным взрывателем.

- HE - фугасный снаряд с радиусом оживала головной части в 4 калибра, весом 45,3 кг, содержанием «TNT» - 6,0 кг и длиной - 582 мм и головным ударным взрывателем.

- CPBC - «общий», полубронебойный снаряд с радиусом оживала баллистического обтекателя в 4 калибра. Разработан для 152-мм/50 орудия Mark XXIII легких крейсеров, и, после доработки систем подачи более длинного снаряда принят для 152-мм/50 орудию Mark XXII линейных кораблей типа Nelson. Вес снаряда - 50,8 кг, содержание «TNT» - 1,7 кг, длина - 685 мм.

- Smoke shell - дымовой снаряд старых образцов, начиненный черным порохом[4], а в дальнейшем переснаряженный более современными дымовыми составами. Впрочем, к 1942 году дымовые снаряды исчезли из погребов линейных кораблей.

- учебный снаряд - фугасные снаряды, снаряженные небольшим количеством черного пороха и взрывателем, для обозначения места падения. Для сохранения общего веса 45,3 кг доснаряжались песком или иным инертным материалом.

Заряд выстрела 152-мм/50 орудия Mark XXII весом 14,1 кг был упакован в двойной шелковый картуз. В 1920-х годах метательный состав представлял собой кордитный[5] порох марки «MD45»[6].

В начале 1930-х годов для 152-мм/50 орудия Mark XXII был принят заряд, на основе нового пороха - «SC150»[7]. Общий вес заряда и габариты пороховых картузов остались прежними и не потребовали переделки систем подачи.

Для 152-мм/50 орудий Mark XXII проводились опытные стрельбы беспламенными порохами, но дальше испытаний дело не пошло.

Боезапас

Боекомплект мирного времени 152-мм/50 орудий Mark XXII составлял 100 выстрелов на орудие и 72 дымовых снарядов на корабль.

Боекомплект мирного времени составлял 150 выстрелов на ствол, из которых было 135 полубронебойных, 15 фугасных. В перегруз можно было брать еще 24 учебных снаряда на ствол.

Баллистика

Орудийные установки

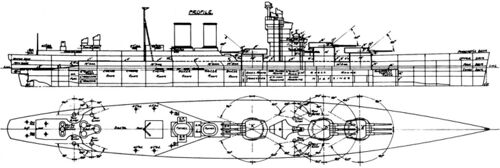

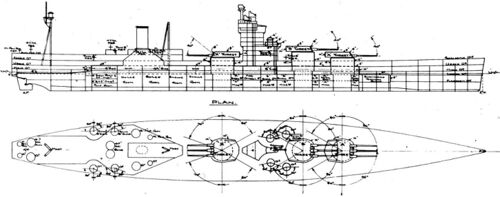

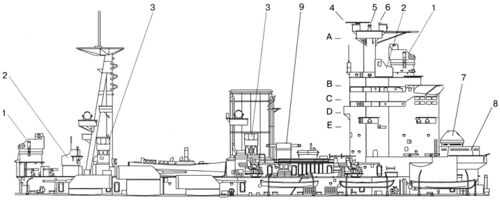

Цифрами обозначены: 1 - КДП главного калибра с 4,57-м дальномером; 2 - КДП противоминного калибра с 3,65-м дальномером; 3 - пост управления боевым 914-мм прожектором; 4 - 3,65-м зенитный дальномер; 5 - пост управления зенитным огнем; 6 - зенитный вычислительный пост; 7 - вращающийся бронированный пост управления огнем ГК; 8 - боевая рубка; 9 - пост управления торпедной стрельбой.

Уровни надстройки: A - Платформа управления зенитным огнем (зенитная платформа); B - платформа постов управления огнем; C - адмиральский мостик; D - компасная платформа (капитанский мостик); E - платформа прожекторов.

Управление огнем

Управление стрельбой противоминного калибра осуществлялось с помощью четырех командно-дальномерных постов (КДП), оснащенных 3,65-м дальномером, расположенных «квадратом» - побортно от носовой и кормовой боевых рубок. Как и в случае с главным калибром, передача данных между четырьмя КДП, 152-мм башнями и центральным артиллерийским постом (ЦАП) осуществлялась посредством новейшей на тот момент передаточной (трансмиттерной) системы «асинхронного»[8] типа.

В центральном артиллерийском посту, расположенном под броневой палубой непосредственно за погребами боезапаса главного калибра размещался «мозг» системы управления огнем - «Адмиралтейский планшет» Mark I, являвшийся дальнейшим развитием «столика Дрейера» Mark V` установленного на линейном крейсере HMS Hood. Именно здесь «обсчитывались» все входящие данные о цели и параметрах движения своего корабля.

Все КДП (как главного, так и противоминного калибров), а также резервный бронированный пост имели гидравлический силовой привод.

152-мм/50 орудия Mark XXII в искусстве

152-мм/50 орудиями Mark XXII вооружены представленные в игре «Мир Кораблей» акционные премиумные линкоры VII уровня Nelson и HMS Collingwood английской ветки. Линкор Nelson представлен на декабрь 1943 года после окончания ремонта в Росайте.

См.также

Примечания

- ↑ BL - Breech Loading - картузное заряжание.

- ↑ CPBC - Common Pointed Ballistic Cap - баллистический обтекатель общего типа. Британское обозначение для снарядов с баллистическим обтекателем снарядов калибра 6 дюймов (15,2 см) и более, предназначенных для пробития с брони средней толщины. После 1946 года обозначение было изменено на SAPBC - Semi-Armor Piercing Ballistic Cap - полубронебойный баллистический обтекатель.

- ↑ TNT - тринитротолуол, тринитрометилбензол, тротил, тол - одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое химически стойкое вещество.

- ↑ Ды́мный по́рох (также «черный порох») - исторически первое взрывчатое вещество, состоящее в основном из трех компонентов: селитры, древесного угля и серы. Изобретен в Китае, в Средневековье. К 1890-м годам оказался почти полностью вытеснен из военной сферы более совершенными взрывчатыми веществами, а как метательное вещество уступил место различным видам бездымного пороха.

- ↑ Кордит - название одного из видов нитроглицеринового бездымного пороха. В 1887 году в Великобритании Альфред Нобель разработал баллистит, один из первых нитроглицериновых бездымных порохов, состоящий в одном из последних вариантов из равных частей пороха и нитроглицерина. Баллистит был модифицирован Фредериком Абелем и Джеймсом Дьюаром в новый состав - кордит. Он также состоит из нитроглицерина и пороха, но использует самую нитрированную разновидность пороха, нерастворимую в смесях эфира и спирта, в то время как Нобель использовал формы, растворимые в данных смесях.

- ↑ Кордит «MD45» состоял из 65% нитроцеллюлозы (13,1% азота), 30% нитроглицерина и 5% жидкого парафина (вазелина). При длительном хранении, кордит был подвержен разложению, а затем и самовозгаранию, что привело к гибели в собственных базах нескольких крупных кораблей. Недостатком кордитных порохов является высокая температура и скорость горения: первая приводила к быстрому выгоранию стволов, вторая приводила к взрыву порохового погреба и гибели корабля в случае возгорания зарядов в нем, в отличие от немецких кораблей, которые горели, но не взрывались. Немецкие орудия, использующие медленногорящие пороха, имели, как минимум, на треть большую живучесть ствола по количеству выстрелов полным зарядом.

- ↑ Исследования новых кордитных порохов (кордиты «RDB»), не использующих в процессе производства ацетон, продолжались в направлении добавления стабилизаторов, что в итоге привело к созданию широко используемого во Второй Мировой войне пороха. В Великобритании этот тип был известен как кордит «SC» («Solventless Cordite»). Кордит «SC» производился в различных формах и размерах, поэтому конкретная геометрия пороха обозначалась с помощью букв или цифр, или и того, и другого, после «SC». Например, последующие цифры означали стержнеобразный шнур, причем цифра означала диаметр в тысячных долях дюйма. «SC150» означает - кордитный шнур диаметром чуть более 3,81 мм.

- ↑ Система передачи данных «асинхронного» типа пришла на смену системе, известной как «шаг за шагом». Достоинство новой системы заключалось в том, что данные целеуказания можно было одновременно передавать на большее число постов (в системе «шаг за шагом» их число было ограничено), переключение управления с одного поста на другой проходило быстрее и не требовало предварительных настроек. Новая система требовала гораздо меньше времени для приведения в действие, а в случае временного обесточивания могла использоваться сразу после возобновления питания - в то время как системе «шаг за шагом» в подобной ситуации требовалась новая настройка. К недостаткам новой системы можно было отнести дороговизну, а также сложность и меньшую эксплуатационную надежность. Эксплуатация показала, что на высоких скоростях новая система менее точна, чем «шаг за шагом».