Цусимское сражение

| Версия 10:14, 5 июня 2015 | Версия 10:15, 5 июня 2015 | |||

| Строка 154: | Строка 154: | |||

| ==== Военно-морской план действий ==== | ==== Военно-морской план действий ==== | |||

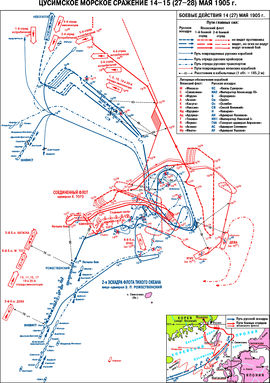

| Главная цель адмирала Х. Того — уничтожить русскую эскадру. Он, зная о пассивной тактике русских, следующих в кильватерных колоннах, решил действовать небольшими манёвренными соединениями (4-6 кораблей), которые бы, пользуясь своей скоростью, атаковали русскую кильватерную колонну с выгодных курсовых углов. Первоочередные цели этих соединений — головные и концевые корабли колонны. Уверенность японскому адмиралу прибавили данные разведки, благодаря чему он знал, где, в каком составе и как движется русская эскадра. | Главная цель адмирала Х. Того — уничтожить русскую эскадру. Он, зная о пассивной тактике русских, следующих в кильватерных колоннах, решил действовать небольшими манёвренными соединениями (4-6 кораблей), которые бы, пользуясь своей скоростью, атаковали русскую кильватерную колонну с выгодных курсовых углов. Первоочередные цели этих соединений — головные и концевые корабли колонны. Уверенность японскому адмиралу прибавили данные разведки, благодаря чему он знал, где, в каком составе и как движется русская эскадра. | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | ||||

| = Сражение = | = Сражение = | |||

Версия 10:15, 5 июня 2015

| ТВД | Тихий океан |

| Место | остров Цусима, Восточно-Китайское море |

| Период | Русско-японская война |

| Характер сражения | Генеральное сражение |

Российская Империя |

Япония |

| Зиновий Рожественский | Того Хэйхатиро |

| 8 эскадренных броненосцев

3 броненосца береговой обороны 1 броненосный крейсер 8 крейсеров ( из них 2 устаревших броненосных) 1 вспомогательный крейсер 9 миноносцев 2 госпитальных судна 6 вспомогательных судов |

4 броненосца 1 класса

8 броненосных крейсеров 2 устаревших броненосца 2 класса 1 устаревший броненосный крейсер 3 класса 15 крейсеров 21 эсминец 44 миноносца 21 вспомогательный крейсер 4 канонерские лодки 3 авизо 2 госпитальных судна |

| 19 кораблей потоплено, 2 подорвано своим экипажем (6 броненосцев, 3 броненосных крейсера, 1 броненосец береговой обороны, 2 крейсера, 1 вспомогательный крейсер, 5 миноносцев, 3 вспомогательных судна)

5 кораблей сдались в плен 2 госпитальных судна захвачено в плен (впоследствии одно из них отпущено) 6 судов интернировалось (3 крейсера, 1 миноносец, 2 вспомогательных судна) 5045 человек убито 803 ранено 6016 взято в плен |

3 миноносца потоплено

117 человек убито 538 ранено |

Содержание

- 1 Общие данные

- 2 Характеристика участвующих сторон

- 3 Сражение

Общие данные

Внезапное начало русско-японской войны ночной атакой кораблей 1-ой Тихоокеанской эскадры дало японцам возможность заполучить стратегическую инициативу и превосходство над русскими морскими и сухопутными силами. Чтобы усилить российский флот и затем завоевать господство на море, командование приняло решение сформировать 2-ю и 3-ю Тихоокеанские эскадры.

Подготовка 2-ой ТОЭ затянулась с апреля по сентябрь 1904 г. ввиду различных сложностей, связанных со снабжением, ремонтом, достройкой и вводом в строй новых кораблей программы 1898 г. К концу сентября всё же укомплектованная эскадра сосредоточилась в районе Либавы, заправившись углём, водой и провизией, после чего 2 октября начала переход во Владивосток. Совершив беспримерный переход в 18 тыс. миль, потребовавший многих усилий, эскадра Рожественского в ночь на 14 мая вошла в Корейский пролив.

Характеристика участвующих сторон

Российская сторона

Российская сторона

Состав

Военно-морской план действий

З. П. Рожественский поставил эскадре задачу достичь Владивостока посредством прорыва хотя бы части эскадры (это противоречило директиве Николая II, требовавшей «завладеть Японским морем»), почему и выбрал кратчайший путь, пролегавший через Корейский пролив. Вице-адмирал не мог рассчитывать на сколь-нибудь существенную помощь со стороны владивостокской эскадры, а также отказался от проведения разведки. При этом русский командующий не разработал детальный план боя, дав лишь несколько общих указаний отдельным кораблям.

Японская сторона

Японская сторона

Состав

Военно-морской план действий

Главная цель адмирала Х. Того — уничтожить русскую эскадру. Он, зная о пассивной тактике русских, следующих в кильватерных колоннах, решил действовать небольшими манёвренными соединениями (4-6 кораблей), которые бы, пользуясь своей скоростью, атаковали русскую кильватерную колонну с выгодных курсовых углов. Первоочередные цели этих соединений — головные и концевые корабли колонны. Уверенность японскому адмиралу прибавили данные разведки, благодаря чему он знал, где, в каком составе и как движется русская эскадра.

Сражение

Планы и тактика сторон

Цель адмирала Х. Того состояла в уничтожении русской эскадры. Его тактика основывалась на его анализе действий русских кораблей в предыдущих боях, в особенности боя в Жёлтом море. Русские предпочитали оборонительную тактику, двигаясь в кильватерных колоннах, в которые ставили разнотипные, в том числе и медленные корабли, что приводило к снижению общей скорости. Этому была противопоставлена наступательная тактика небольших маневренных соединений, которые, пользуясь превосходством в скорости, могли бы атаковать такую колонну с выгодных курсовых углов (то есть с головы или хвоста) и выводить из строя головные или концевые корабли противника с больших огневых дистанций. Небольшое количество кораблей в отряде — от 4 до 6 — позволяло корректировщикам огня отличать свои разрывы от чужих. Для реализации этой тактики весь флот был разделён на 7 боевых отрядов, командирам которых предоставлялась значительная свобода действий. Прекрасно налаженная разведка позволила Х. Того иметь точное представление о корабельном составе русской эскадры, о её местонахождении[1], построении и манёврах.

План японского адмирала состоял в том, что 1-й и 2-й боевые отряды атакуют флагманский корабль левой, слабейшей, колонны русской эскадры. Остальным боевым отрядам предписывалось примерно таким же образом расправиться с крейсерами и транспортами. Миноносцы находились в резерве и предназначались для ночных атак, а также для добивания сильно поврежденных кораблей противника. Вспомогательные же крейсера (вооружённые пароходы) использовались в основном для разведывательных целей, а на второй день боя — для подъема людей из воды и снятия с тонущих русских кораблей их экипажей. В целом, этот план был осуществлен броненосными кораблями отлично, если не считать первоначального промаха с выходом на позицию, легкие же крейсерские силы реализовать эту тактику не смогли.

Вице-адмирал З. П. Рожественский поставил эскадре задачу прорваться на север, отбиваясь от неприятеля, а не атаковать противника с целью прорыва. Таким образом, тактика в очередной раз была избрана пассивная. Тактическая разведка в русской эскадре перед боем, в ходе и после боя отсутствовала. Считая, что инициатива в этом бою будет принадлежать японскому флоту, командующий не детализировал плана боя и ограничился лишь общей задачей прорыва, дав несколько частных указаний о месте и действиях крейсеров, миноносцев, транспортов и о передаче командования в бою. Эти указания состояли в том, чтобы «держаться сообща», для броненосных отрядов — действовать соединенно против броненосцев противника, маневрируя так, чтобы по мере возможности продвигаться на север. Два крейсера II ранга и четыре миноносца 1-го отряда должны были находиться при броненосцах, защищая их от атак японских миноносцев. После обнаружения русской эскадры японскими кораблями разведочный отряд крейсеров должен был направиться в хвост колонны для защиты транспортов. Миноносцы 2-го отряда также были направлены на охрану транспортов.

Вероятно, Рожественский представлял себе свою эскадру в виде своеобразной «плавучей крепости», ощетинившейся во все стороны стволами тяжёлых орудий, которые больше чем в 2 раза превосходили по количеству японские. Возможно, предполагалось, что противник или вообще не осмелится атаковать её, а если атакует, то попадет под сосредоточенный расстрел. Тем не менее эскадра не «крепость», а кильватерная колонна кораблей, отнюдь не способная использовать всю свою огневую мощь одновременно. Преимущество тактической скорости колонны противника на 7 узлов не было предопределено элементами японских и русских кораблей, а явилось следствием организации русской эскадры. В числе прочих опасностей, ожидавших эскадру, в приказе командующего от 26 апреля были указаны «японские миноносцы, подводные лодки[2] и запас плавучих мин, которые они привыкли подбрасывать». Стремление пройти наиболее опасную точку маршрута — Цусимский пролив — днем объяснялось опасением ночных атак японских миноносцев, из чего можно сделать вывод, что они рассматривались как более страшный противник, чем основные силы японского флота. В любом случае, избранная тактика — маневрирование на малой скорости — категорически противоречила поставленной цели — прорыву.

Первый контакт

В ночь на 14 (27) мая 1905 г. русская эскадра подходила к Цусимскому проливу. Она двигалась 5-узловой скоростью[3] тремя колоннами, соблюдая светомаскировку. Впереди в строю клина шёл разведочный отряд. Главные силы шли в двух кильватерных колоннах: слева 3-й броненосный отряд и в кильватер ему отряд крейсеров, справа — 1-й и 2-й броненосные отряды. «Изумруд» и «Жемчуг» шли, соответственно, на левом и правом траверзах головных кораблей колонн с внешней стороны. Их сопровождали по два миноносца 1-го отряда. Колонна транспортов — «Анадырь», «Иртыш», «Камчатка», «Корея», «Русь» и «Свирь», а также пять миноносцев шли между двумя главными колоннами («Анадырь» — на траверзе «Осляби» и «Олега»). Далеко сзади находились госпитальные суда, справа — «Орёл», слева — «Кострома» со специальными красно-белыми огнями на мачтах. Таким порядком около 22:00 она прошла остров Квельпарт и к полуночи приблизилась к внешней дозорной цепи японских разведчиков. Благодаря темному времени суток и дымке она чуть не проскочила мимо дозорных, но в 02:28 на вспомогательном крейсере «Синано-Мару» заметили огни «Орла». В 04:02 «Синано-Мару» приблизился к «Орлу», чтобы произвести досмотр, так как японцы приняли его за другое судно, и в этот момент на расстоянии 8 кабельтовых в дымке увидели 10 других кораблей эскадры. Русская эскадра была обнаружена. В 04:28 капитан 1 ранга Нарукава передал по радио донесение: «Враг в квадрате 203». Адмирал Того, находившийся с 1-м, 2-м и 4-м боевыми отрядами в Мозампо, получил это сообщение через 10 минут и начал готовиться к выходу в море, а 3-му боевому отряду и бронепалубному крейсеру «Идзуми», находившимся в тот момент в море севернее островов Гото, было приказано направиться на перехват. По усиленным радиопереговорам русских японцы решили, что те уже знают, что обнаружены, однако на самом деле, вывод о том, что японцы уже знают о местонахождении русской эскадры был сделан на «Князе Суворове» как раз из-за усиленных японских радиопереговоров, тогда как «Синано-Мару» видели, но приняли за коммерческий пароход. В 6:04, перед выходом из Мозампо, адмирал Того телеграфировал в Токио: «Я получил известие, что вражеский флот был замечен. Наш флот немедленно выходит в море, чтобы атаковать врага и уничтожить его».

Тем временем 3-й японский боевой отряд вице-адмирала С. Дева проскочил несколько южнее русской эскадры, разминувшись с ней. Возможно, это произошло из-за того, что к этому времени эскадра увеличила ход до 9 узлов. Трём крейсерам разведочного отряда было приказано перейти в тыл эскадры и вступить в кильватер транспортов для их охраны, туда же переместились миноносцы «Бодрый», «Грозный», «Громкий». Остальные 2 миноносца 2-го отряда остались при «Олеге», справа. В 06:18 крейсер «Идзуми» обнаружил русскую эскадру и лег на параллельный курс справа от неё в 55-60 каб. (русские обнаружили его в 06:45), сообщив о местоположении эскадры вице-адмиралу С. Дева, который лег на обратный курс. [4] Не очень понятно, почему адмирал Рожественский не приказал атаковать старый и тихоходный японский крейсер, который каждые несколько минут сообщал по радио данные о курсе, скорости и строе русской эскадры[5]. Ещё менее понятно, почему на предложение глушить радиопереговоры японцев, русский адмирал ответил отказом[6].

Утром 14 мая погода была мглистая, видимость 5-7 миль, ветер 3-4 балла, зыбь с севера. Когда слева от эскадры около 08:00 показались восемь кораблей 5-го, а затем и 6-го японских отрядов (они базировались на залив Озаки на острове Цусима), Рожественский только перестроил колонну броненосцев в боевой порядок, дав приказание 1-му и 2-му броненосному отрядам выйти в голову 3-му отряду. Перестроение закончилось к 9:00. Теперь все 12 броненосных кораблей шли одной колонной. Оба японских крейсерских отряда держались слева от неё на параллельном курсе в 60 кабельтовых, 5-й отряд впереди. В 10:35 сигналом с флагмана крейсерам «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» было приказано усилить охрану транспортов, шедших сзади справа. По этому сигналу «Мономах» занял место правее колонны транспортов, а «Донской» остался в кильватере «Авроры» слева от неё. Примерно в это же время впереди показался 4-й японский отряд истребителей. Только в это время на флагмане был поднят сигнал «Тревога», а крейсер «Изумруд» с миноносцами «Буйный» и «Бравый» в кильватере перешёл с левого траверза колонны броненосцев на правую её сторону, на траверз «Осляби». «Буйному» было приказано «состоять» при «Ослябе» на случай необходимости снятия штаба отряда с поврежденного корабля; «Бравый» с той же целью — при «Императоре Николае I». Впереди этой тройки также в кильватере шли «Жемчуг» (на траверзе «Князя Суворова»), «Бедовый» и «Быстрый». Оба эти миноносца получили приказ состоять при флагмане эскадры, опять же на случай эвакуации штаба. К 11:10 сзади слева обнаружились силуэты крейсеров 3-го отряда, который нагонял русскую эскадру.

До этого времени русские почти не реагировали на сопровождающие их японские крейсера, только наводили на них носовые башни броненосцев. Но когда дистанция уменьшилась до 39 каб. с «Орла» был сделан случайный выстрел, остальные русские броненосцы тоже начали стрелять. Японцы ответили, но отошли на дистанцию 80 каб. Русские крейсера одновременно стреляли по «Идзуми». Рожественский просигналил «Не бросать зря снарядов» и стрельба прекратилась. Попаданий за эту 10-минутную перестрелку ни одна из сторон не добилась, хотя на русской эскадре, считали, что попадания были, и у многих появилась надежда, что примерно так и будет продолжаться до Владивостока.

В 12:05 русская эскадра повернула на роковой курс норд-ост 23°, а в 12:20, когда нашла полоса густого тумана, начала очередное перестроение. Причина его осталась неясной: то ли Рожественский решил скрытно перестроить броненосцы строем фронта, встретив таким образом ожидающиеся с севера главные силы Того, то ли уклонялся от поставленных по курсу эскадры мин. (В это время курс эскадры пересекла японская джонка, и её заподозрили именно в этом намерении.) Так или иначе, но едва русская эскадра начала перестраиваться, туман рассеялся, и Рожественский отменил перестроение для 2-го и 3-го броненосных отрядов. 1-й отряд к этому времени уже успел перестроиться вправо, и строй русских броненосцев стал похож на букву «Г». Затем последовал новый приказ, и к 12:30 1-й отряд снова образовал кильватерную колонну, находящуюся справа от основной, в которой шли 2-й, 3-й и разведочный отряды. Ещё правее от 1-го броненосного отряда шли «Жемчуг», а правее 2-го — «Изумруд»; у каждого в кильватере — по два миноносца. Транспорта по-прежнему шли сзади справа, «Анадырь» на траверзе «Олега», за транспортами — разведочный отряд. Между транспортами и крейсерами Энквиста — «Блестящий» и «Безупречный», справа от транспортов — «Вл. Мономах», за ним ещё три миноносца. Госпитальные суда шли так же, как и всю прошлую ночь.

В 13:20 справа по курсу в 7 милях показались главные силы Объединённого флота. Русская эскадра в это время как раз проходила Цусимский пролив и находилась между островами Цусима и Окиносима. Японские крейсера стали отставать, обходя эскадру с запада на юг, чтобы атаковать крейсера и транспорта. Ловушка захлопнулась.

В 13:25 по приказу Рожественского 1-й броненосный отряд увеличил ход до 11 узлов, стремясь вывести его в голову колонны. Затем последовали указания: «Миноносцам „Блестящий“ и „Безупречный“ быть при крейсере „Олег“», «Миноносцам „Бодрый“, „Громкий“, „Грозный“ быть при крейсере „Светлана“». Таким образом 2-й отряд миноносцев также расформировывался. Все названные миноносцы заняли места справа от указанных крейсеров. Затем было приказано «Транспортам и конвоирующим крейсерам отойти вправо», после чего крейсерский отряд и отряд транспортов легли на курс норд-ост 50°.

В это же время адмирал Того поднял флажный сигнал «Z»: «Судьба империи зависит от этой битвы. Пусть каждый приложит все силы». 1-й боевой отряд шёл в порядке: «Микаса», «Сикисима», «Фудзи», «Асахи», «Касуга», «Ниссин», а слева от «Микасы» авизо «Тацута». Дальше и немного правее следовал 2-й боевой отряд, справа от головного «Идзумо» — авизо «Чихая». 4-й боевой отряд взял левее, проходя к востоку от русской эскадры. Затем адмирал Того пересек курс русской эскадры. Сложно сказать, зачем он решил атаковать её с левого борта. Возможно, он не знал о последнем перестроении русских, и стремился вывести из строя слабейшие русские броненосцы, пока сильнейшие, как он надеялся, следуют справа от них и не смогут отвечать. Возможно он принял во внимание, что солнце начало клониться к закату, освещая левый борт русских броненосцев. Так или иначе оба главных японских боевых отряда зашли с левого борта русских кораблей, идя в западном направлении, а затем в 13:45 начали выполнять последовательный поворот на 24 румба, ложась курсом на норд-ост 67°, то есть почти параллельно русской эскадре. В момент начала поворота «Микаса» находился на траверзе «Орла». Этот поворот (названный впоследствии «петлёй Того»), производившийся на расстоянии 38 каб. от русского флагмана и продолжавшийся 15 минут, ставил японские корабли в чрезвычайно невыгодное положение. Японские корабли описывали циркуляцию почти на одном месте, и, если бы русская эскадра вовремя открыла огонь и сосредоточила его на точке поворота японского флота, последнему могли быть причинены серьёзные потери. У Рожественского был хороший шанс расстрелять неприятельские корабли, пока они не могли отвечать ему всеми своими орудиями. Для этого он должен был увеличить до максимума ход 1-го отряда, сближаясь на привычную для русских комендоров дистанцию 15 кабельтовых, стремясь при этом с помощью новейших броненосцев «отжать» неприятельские корабли к колонне более старых русских кораблей. Но он этого не сделал[7]. Он просто выводил 1-й отряд в голову 2-му и 3-му; последним приказом Рожественского перед боем был: «2-му броненосному отряду вступить в кильватер 1-му». Поскольку «Бородино» и «Орёл» не успевали вписаться, головному во 2-м отряде, «Ослябе», пришлось застопорить машины, а следующему за ним «Наварину» уменьшить ход (оба вышли из строя влево, а затем и весь строй 2-го и 3-го отрядов нарушился). Благодаря этому «Бородино» сумел войти в линию кильватера, но «Орёл» ещё нет. Трудность построения осложнилась ещё тем, что «Суворов», выйдя на курс, сразу сбавил ход до 9 узлов и этим ещё задержал вступление в строй «Бородино» и «Орла».

В 13:49, когда «Микаса» и «Сикисима» прошли точку поворота, «Князь Суворов» открыл огонь по японскому флагману с дистанции 38 каб. Сражение началось.

Дневной бой 14 мая

Бой броненосных кораблей

Первая фаза боя (13:54-14:46)

В момент начала боя русские корабли двигались 9-узловой скоростью курсом норд-ост 23°, кроме 1-го броненосного отряда, выходившего в голову колонны 11-узловой скоростью и пропускающих их «Осляби» и «Наварина». Японцы двигались 16-узловой скоростью, последовательно ложась на курс норд-ост 67°. 2-й японский боевой отряд вошёл в кильватер 1-му, а «Орёл» с опозданием вошёл в строй на своем месте. По завершении перестроения обе медленно сближающиеся кильватерные колонны имели длину примерно 2,8 мили, «Асахи» — на правом траверзе «Суворова». В первую фазу боя дистанция сокращалась от 38 до 22 кабельтовых. Со стороны нестреляющего японского борта шли 17 эсминцев, готовых выйти в атаку. Японский командующий, адмирал Х. Того, демонстрируя презрение к смерти, находился весь бой на небронированном мостике в парадной форме с самурайским мечом. Адмиралы Х. Камимура и Х. Симамура последовали его примеру. (Контр-адмирал Н. И. Небогатов во время сражения также находился на открытом мостике.)

Японцы открыли огонь тремя минутами позднее — в 13:52, когда четыре из шести кораблей 1-го боевого отряда уже легли на новый курс. Сначала четыре японских броненосца стреляли по «Князю Суворову», а «Ниссин» и «Касуга» при прохождении точки поворота — по «Ослябе». 2-й японский боевой отряд вице-адмирала Х. Камимуры открыл огонь по «Ослябе», кроме двух последних, «Асама» и «Ивате», которые по завершении перестроения с 14:02 стреляли по «Императору Николаю I» (на траверзе которого как раз находились). Таким образом, в первые минуты боя были обстреляны все три русских флагмана, два первых сразу загорелись. В течение первых 15 минут японцы часто переносили огонь — некоторое время два броненосца также стреляли по «Ослябе», а два крейсера Камимуры — по «Суворову». Где-то к 14:10 японцы определились с целями: отряд Того вел огонь по «Суворову», а Камимуры — по «Ослябе». Причины концентрации огня на «Ослябе» состоят, конечно, в том, что в начале боя этот корабль стоял без хода, выделялся высоким бортом, то есть был отличной мишенью. Кроме того, японцы знали, что этот корабль — флагманский, и, наконец, к 14:00 центр колонны Камимуры как раз находился на траверзе «Осляби».

Распоряжения адмирала Рожественского были проще — сигнал «1», что означало: «Бить по головному» (собственно, это был первый и последний его приказ в бою, не считая приказа о передаче командования). Однако этот приказ был трудновыполним. Три первых броненосца могли стрелять только из носовых башен, а четвёртый — «Орел» — в начале боя стрелять не мог, так как находился вне строя. То есть в начале боя по «Микасе» вели огонь пять броненосцев («Орел» с опозданием) и, возможно, «Наварин». Около 14:05 «Орел» и «Ослябя» были вынуждены перенести огонь; «Орел» — на 7-й корабль в японском строю — «Идзумо» (на траверзе которого был «Орёл»). «Сисой» и корабли 3-го русского отряда просто не могли достать до «Микасы», поэтому стреляли по «Ниссину» и «Касуге», а затем по крейсерам Камимуры. Так что по «Микасе» в итоге стреляли только три броненосца, остальные выбирали цели по возможности (в том числе, «Николай I» с опозданием на 5 мин открыл огонь по концевым крейсерам Камимуры, «Нахимов», также с опозданием, — по «Ивате»), и больше всего досталось японским концевым крейсерам — «Асаме» и «Ивате», по которым также стреляли и все три броненосца береговой обороны. Огонь русских в первой фазе боя был довольно точным: из всех примерно 40 снарядов, попавших в «Микасу» в этом бою, за ключевые 45 минут сражения попало 25, причем в первые 15 минут — пять 12-дм и 14 6-дм. Корабль получил много пробоин в казематах, одну пробоину несколько выше ватерлинии, были ранены несколько офицеров штаба, находившихся на мостике, лишь чудом не был ранен адмирал Того. В 14:22 русский снаряд перебил ствол правого 8-дм орудия носовой башни «Ниссина». Самые серьёзные повреждения получил броненосный крейсер «Асама»: в 14:11 12-дм снаряд, вероятно, с «Николая I», попал в его кормовую часть, повредив рулевое управление. Корабль вышел из строя влево. Повреждение через 6 минут починили, но «Асама» сильно отстал и начал медленно догонять свой отряд. Три остальных линейных корабля японцев остались практически необстрелянными.

Однако огневое превосходство было явно на стороне японского флота. Меткость стрельбы и скорострельность были заметно выше. Результаты огня русских кораблей были неразличимы, снаряды при падении о воду не взрывались, а с расстояния в 25-30 каб. всплески от падений были плохо видны корректировщикам. Японские корабли, окрашенные в шаровый цвет, были малозаметны, в отличие от черных русских броненосцев с палевыми трубами. Японские снаряды разрывались при ударе о что угодно, давая огромные клубы ядовитого дыма, много огня и мелких осколков. На «Князе Суворове» вскоре была сбита одна из труб, разгорелся пожар в небронированных надстройках, были перебиты и сожжены все фалы, так что отдать какие-либо приказания Рожественский уже не мог. Близ заднего мостика был виден сильный взрыв, которым была выведена из строя кормовая 12-дм башня. Уклоняясь, русская эскадра в 14:10 взяла на 6 румбов правее, а «Микаса», соответственно, в 14:17 легла курсом на ост, а в 14:25 — на зюйд-ост 67°. Больше всего досталось «Ослябе». 8-дюймовые снаряды японских крейсеров не могли с такой дистанции пробить его броневого пояса, но корабль не имел полного бронирования, получил несколько крупных пробоин в незащищенной носовой части. Ввиду перегрузки корабль низко сидел в воде, получил критически большую массу воды, распространившуюся по всем палубам. Кроме того, от частых попаданий, вероятно, были сорваны с мест и несколько разошлись плиты бортового броневого пояса. Около 14:32 (на 43-й минуте боя) с креном 12° на левый борт и сильным пожаром в надстройках броненосец вышел из строя вправо, не справился с поступлением воды и около 14:50 повалился на левый борт и затонул. Спасением людей с него занялись миноносцы «Буйный», «Бравый» и «Быстрый» (тем самым, последние два нарушили указания, полученные до боя), а также буксир «Свирь». Всего при непрекращающемся обстреле противника из воды было поднято 385 человек, погибли 514.

В то же самое время, около 14:32, русский флагман «Князь Суворов» перестал слушаться руля и начал совершать циркуляцию вправо. Осколками снаряда, попавшего в боевую рубку был вторично (и на сей раз тяжело) ранен адмирал Рожественский, несколько офицеров его штаба и корабля. Шедший следом «Император Александр III» сначала последовал за ним, но разобравшись, что флагман неуправляем, повел эскадру дальше. Сумятицу усилил «Бородино», также вышедший из строя в это время.

Вторая фаза боя (14:32 — 15:05)

Вскоре «Бородино» исправил повреждения и вернулся на место в строю, а «Князь Суворов» описал полную циркуляцию вправо и прорезал строй эскадры между «Сисоем» и «Наварином». Он мог управляться только машинами, потерял почти всю артиллерию, горел как факел, а затем застопорил машины для починки руля. Миноносцы «Бедовый» и «Быстрый» не выполнили приказа и штаб командующего эскадры с поврежденного броненосца не сняли. После приведения руля в положение прямо, корабль начал двигаться самостоятельно. Впоследствии корабль несколько раз подвергался расстрелу со стороны проходящих японских кораблей, шёл зигзагами в генеральном направлении на северо-восток 10-узловым ходом, пытаясь сопровождать русскую эскадру. После смертельного ранения командира броненосцем стал командовать старший артиллерийский офицер лейтенант П. Е. Владимирский, сам вставший к штурвалу.

Тем временем, броненосец «Император Александр III» вернул эскадру на курс норд-ост 23°. Возможно, он пытался прорваться на север за кормой главных сил японцев. В свою очередь адмирал Того совершил манёвр смены стреляющего борта. Часть артиллерии среднего калибра правого борта японских кораблей уже вышла из строя, а комендоры, конечно, все это время обеспечивали огонь на пределе физических сил. Поэтому, Того, сделав в 14:35-14:47 со своим 1-м отрядом поворот «все вдруг» курсом от противника, а затем на 8 румбов влево, открыл по русским огонь левым бортом, то есть практически с той же огневой мощью, что и в начале боя. Отряд повёл «Ниссин» под флагом контр-адмирала С. Мису. Тем не менее, в эти 12 минут он подставил свою корму русским артиллеристам, чем те и воспользовались. Действительно, в 14:42 броненосец «Фудзи» получил попадание 12-дм снарядом, который взорвался в зарядном отделении кормовой башни. Находившиеся там 12-дм снаряды могли бы сдетонировать и корабль неминуемо погиб бы, но из-за слабого фугасного действия русских снарядов, снаряды не сдетонировали, а вода из разрушенной взрывом трубы охлаждения помогла потушить пожар. Минутой позже «Асама» снова получила два снаряда, и оба снова в корму. Корабль осел на 1,5 метра, на некоторое время остановился, затем пошёл дальше, стараясь следовать за своим отрядом. В строй он вступил только около 17:10. Но и русским досталось в это же время. На головном «Императоре Александре III» вспыхнуло несколько пожаров, он вышел из строя и, справившись впоследствии с повреждениями, вступил в строй (вероятно, между «Сисоем Великим» и «Навариным». Эскадру повел броненосец «Бородино» в направлении на норд-ост. Несколько пробоин в носу чуть выше ватерлинии получил «Сисой Великий», через них внутрь корпуса стала поступать вода, из-за чего корабль стал отставать, растягивать строй, вследствие чего отряд Небогатова стал, увеличив скорость, обходить слева отстающий за «Сисоем» 2-й броненосный отряд. Из-за разрыва снаряда на «Адмирале Нахимове» заклинило носовую барбетную установку в положении по траверзу на правый борт.

Третья фаза боя (15:43 — 16:17)

Первый «бег на юг» продолжался недолго и около 15:15 русские корабли снова легли на норд-норд-ост в направлении Владивостока.

Японцы, тем временем, уйдя на норд-вест, сделали поворот на курс норд-ост, при этом 1-й отряд снова «все вдруг», так что его снова повел «Микаса». Таким образом, оба флота снова стали сближаться на сходящихся курсах. Но ещё раньше встречи, в 15:10-15:15 отряд Камимуры наткнулся на многострадального «Князя Суворова», обстрелял его и атаковал четырьмя торпедами, одну из которых японцы по ошибке сочли попавшей в цель. При этом авизо «Чихая» получил попадание тремя 75-мм снарядами из кормовых орудий броненосца с образованием подводной пробоины и вышел из боя до конца дня. В 15:27 «Суворова» атаковал пятью торпедами 5-й отряд истребителей, но флагман был прикрыт огнем русских броненосцев, от которого был поврежден истребитель «Сиракумо».

В 15:40 противники увидели друг друга и бой возобновился с дистанции 27 каб. Положение сторон во многом напоминало начало сражения с той разницей, что отряд Камимуры лишился «Асамы» и заходил в голову отряду Того. Оба отряда при этом быстро сближались с русскими кораблями, находясь у них впереди слева. Русские отстреливались ожесточенно. На «Ниссине» был ранен младший флагман вице-адмирал С. Мису, ряд попаданий получили крейсера Камимуры. В 15:57 на «Сикисиме» произошёл преждевременный разрыв снаряда в стволе, и носовая башня временно вышла из строя. У русских особенно пострадали «Орёл» и «Сисой Великий». На последнем начался пожар во всей 6-дм батарее, и броненосец временно вышел из строя, а затем занял место в хвосте колонны.

Поскольку японцы снова охватывали голову русской колонны, «Бородино» около 16:00 повернул на восток. При этом отряд Камимуры оказался на левом траверзе «Бородина», а отряд Того — на траверзе «Императора Николая I», причем между последними находился «Князь Суворов», точнее то, что от него осталось. Дистанция снова сократилась до 11 кабельтовых — японцы о ней уже мало заботились. Поэтому где-то в 16:10 «Бородино» снова начал уклоняться поворотом вправо и повел эскадру на юг. Адмирал Того, заподозрив русских в попытке прорыва на север у себя под кормой, повернул своим отрядом «все вдруг» и строем фронта пошёл на север и вскоре потерял русских из виду. Вице-адмирал Камимура, вероятно, не хотел вести бой без своего старшего флагмана и отвернул к востоку. В 16:17 противники снова потеряли друг друга из виду.

Около этого же времени произошёл новый бой около погибающего «Суворова». Корабль, который отстреливался только одним 75-мм орудием из кормового каземата, был атакован 4-м отрядом истребителей, по нему было выпущено 4 торпеды, и безуспешно (японцы снова посчитали, что попали). Флагман был снова прикрыт арт. огнем броненосцев, которые добились попадания в «Мурасаме».

Четвёртая фаза боя (16:17 — 17:42)

Второй «бег на юг» русской эскадры продолжался 50 минут — гораздо дольше первого, но именно он спас русские крейсера и оставшиеся два транспорта. Крейсерское сражение шло, в общем, независимо от сражения броненосных эскадр примерно к югу от них, и к моменту появления русских броненосцев положение крейсеров и транспортов было критическим.

Боевой порядок русских броненосцев к этому времени сильно нарушился. Впереди парой шли «Бородино» и «Орёл», которые около 16:30 прошли на контракурсах между русскими и японскими крейсерами, и первые ушли под защиту нестреляющего борта броненосцев. Этим манёвром и объясняется поворот к западу русской эскадры. 3-й русский броненосный отряд, уже успевший к этому времени обогнать 2-й, последовал за первой парой и в 16:41 также открыл огонь по крейсерам отрядов С. Дева и С. Уриу, флагманские корабли которых, получив повреждения от огня броненосцев Небогатова, увели свои отряды на восток. Между 3-м и 2-м броненосными отрядами шёл поврежденный «Александр III», а за ним — разными курсами корабли 2-го броненосного отряда. В то же время японские броненосные отряды шли к югу, разыскивая противника и находясь восточнее его. В 16:51 крейсера Камимуры, идя на звук выстрелов, подошли к месту боя и открыли огонь по скученным русским кораблям и транспортам, добившись попаданий в «Ушаков» и «Апраксин». Примерно в это время на «Бородино» был тяжело ранен командир корабля и в командование броненосцем вступил старший офицер капитан 2 ранга Д. С. Макаров, который и повел эскадру. В 17:00 на броненосце «Император Николай I» (которым из-за ранения командира командовал Небогатов) был поднят сигнал «Курс норд-ост 23°», по которому «Бородино» повернул на северо-запад. Русские снова шли во Владивосток. В 17:30 крейсера Камимуры вышли из боя, находясь к югу от русских кораблей.

С 17:10 по 17:30 миноносец «Буйный» снял с «Князя Суворова» раненого вице-адмирала Рожественского и 19 человек его штаба. К этому времени «Суворов» практически потерял управление и ход, управлялся из центрального поста минным офицером лейтенантом М. А. Богдановым. Кормовая 12-дм башня была взорвана, носовая 12-дм башня видимо расстреляла весь свой боезапас, а башни среднего калибра вышли из строя из-за пожаров над ними. Существенно опасных подводных пробоин корабль не имел. Приказ Рожественского снять оставшихся людей миноносец «Бедовый» снова не выполнил. Через полчаса, уже после ухода на север русских броненосцев, брошенный «Суворов» был окружен 4-м, 5-м и 6-м боевыми отрядами японцев, полтора часа отстреливался от них, а затем был атакован 2-м отрядом миноносцев, которые выпустили по нему в упор 8 торпед. 3-4 из них взорвались и в 19:30 корабль, до последнего отстреливавшийся из кормового 75-мм орудия, перевернулся и пошёл ко дну со всеми оставшимися людьми (935 человек).

Пятая фаза боя (17:42 — 19:12)

Русская эскадра, несмотря на приказ Небогатова, двигалась курсом на северо-северо-запад. К 17:40 она построилась в несколько кильватерных колонн (данные противоречивы): впереди шли «Бородино» и «Орёл», ведомые капитаном 2 ранга Д. С. Макаровым. Отстав от них и заметно левее шёл 3-й броненосный отряд, а также «Александр III». Левее и позади колонны Небогатова шли остатки 2-го отряда (эту колонну долго замыкал «Сисой», но «Наварин» и «Адмирал Нахимов» ушли в хвост колонны, пострадав после 18:30 от огня крейсеров Камимуры). Четвертую колонну образовали крейсера «Олег», «Аврора», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», которые держались на левом траверзе броненосцев. Крейсера «Жемчуг», «Изумруд», «Алмаз», «Светлана» и миноносцы шли ещё левее, не соблюдая строй. Там же находились четыре оставшихся транспорта — «Анадырь», «Корея», «Свирь» и сильно поврежденный «Иртыш». Миноносец «Буйный» со штабом на борту и сигналом «Адмирал на миноносце» (никто не понял, какой именно адмирал), догнавший эскадру около 18:00, поднял сигнал «Адмирал передает командование контр-адмиралу Небогатову», но на «Николае I», этот сигнал не разобрали, и в 18:05 тот же приказ был передан Небогатову голосом с миноносца «Безупречный» вместе с указанием следовать во Владивосток.

Японский 1-й боевой отряд шёл справа параллельным курсом на расстоянии около 35 кабельтовых, снова медленно выходя в голову русской колонны и в 17:42 открыл огонь по «Бородино» и «Орлу». 2-й боевой отряд шёл далеко позади за первым и в 18:32 начал обстреливать сначала три корабля 2-го броненосного отряда с дистанции ок. 40 каб. Но затем в критическое положение попал «Император Александр III», который с сильным креном на правый борт и пожаром следовал где-то в конце русской эскадры и правее её (сведения о его местоположении противоречивы). В 18:48 он попал под обстрел шести крейсеров отряда Камимуры и буквально через 2 минуты перевернулся на правый борт. Крейсер «Изумруд» подошёл к месту трагедии для поднятия из воды людей, но сам попал под сильный обстрел и вынужден был вернуться к эскадре. Из 867 человек экипажа «императора Александр III» не спасся никто, поэтому обстоятельства боя и гибели этого корабля неизвестны. Можно предположить, что он затонул от распространения воды по главной палубе (имевшей только одну переборку), попавшей через казематы 75-мм орудий из-за перегрузки корабля.

Русскую эскадру по-прежнему вел «Бородино», в 18:30 уклонившийся влево, на северо-запад, от сосредоточенного огня отряда Того, который держался у него на правом траверзе в 30-40 каб. Но прежде, чем он успел это сделать, около 18:50 на «Бородино» начались сильные пожары, в 19:00 огромное пламя охватило весь корабль, и кормовая башня замолчала. Один из снарядов, по-видимому с «Фудзи» попал в погреб бортовой 6-дм башни. После взрыва этого погреба корабль, стойко ведший эскадру четыре с половиной часа, перевернулся и затонул около 19:12, за считанные минуты до захода солнца. На броненосце погибли 866 человек, и один матрос впоследствии был поднят японцами из воды. По всей видимости, это был последний выстрел японцев в дневном бою 14 мая, так как ещё до гибели «Бородино», в 19:02, адмирал Того приказал прекратить огонь. Один из последних русских выстрелов сделал «Сисой Великий», попавший 12-дм снарядом во флагман Камимуры и чуть было не выведший его из строя. К счастью для японцев, снаряд не разорвался.

Но наступала ночь, и адмирал Того стремился дать своим миноносцам возможность сориентироваться для атаки, поэтому он не стал расстреливать горящий «Орёл», а повел свои боевый отряды на север, назначив точкой рандеву остров Дажелет. «Император Николай I» после гибели «Бородино» стал медленно обгонять «Орла» слева, выходя в голову эскадры. С последними лучами солнца «Император Николай I» возглавил эскадру русских броненосцев и увеличил её скорость до 12-13 узлов.

Из оставшихся русских броненосцев наиболее тяжёлые повреждения получил «Орёл»: у носовой 12-дм башни была оторвана часть ствола левого орудия, в кормовой башне оставалось лишь 2 снаряда. Из башен среднего калибра осталась в строю только правая носовая башня. Казематы 75-мм артиллерии были наполовину выведены из строя, причем не от пробития бронеплит, а от поражения осколками через орудийные порты. Те же осколки вывели из строя всех, находившися в боевой рубке. Броненосец принял на палубу около 300 тонн воды и находился на грани опрокидывания. Корабль практически полностью исчерпал свой боевой ресурс. На «Сисое» и «Наварине» башни главного калибра были в исправности, но оба имели пробоины в носовой небронированной части, через которые вода затапливала отсеки, при этом на «Наварине» её удавалось откачивать, на «Сисое Великом» помпы не справлялись. На «Адмирале Нахимове» носовую барбетную установку заклинило, ещё две вращались вручную. Корабли 3-го броненосного отряда пострадали незначительно, только «Адмирал Ушаков» имел дифферент на нос вследствие пробоины в носовой оконечности. Случаи пробития брони были крайне редкими.

Участие в бою миноносцев

Русские миноносцы непосредственно в бою не участвовали, занимаясь в основном спасательными операциями: «Буйный» (повредил винт о плавающие обломки), «Бравый» (получил попадание снарядом в кочегарку), «Быстрый», «Грозный», «Блестящий». Особенно отличился последний, бросившись под обстрелом поднимать из воды моряков с «Осляби», хотя сам уже получил попадание снарядом с затоплением помещений. В ходе этой операции миноносец получил второе попадание, которым был убит командир. Экипаж «Буйного» также проявил инициативу и мужество при спасении людей. Зато «Бедовый» в нарушение всех приказов бросил повреждённый «Суворов» и самовольно присоединился к отряду крейсеров. «Быстрый» также не оказал помощи «Суворову» и просто шёл под защитой броненосцев. «Безупречный», «Бодрый», «Громкий», «Грозный» следовали с крейсерами, как им и было приказано. Все они к концу боя оказались под защитой левого, нестреляющего борта русских броненосцев.

Японские эсминцы, в основном, следовали со стороны нестреляющего борта броненосных отрядов и приняли участие в уничтожении остававшихся на плаву повреждённых русских кораблей. В 15:27 5-й отряд истребителей атаковал «Князя Суворова» пятью торпедами, выпущенными с 4—2 кабельтовых. Ни одна из них не взорвалась, но «Сирануи» получил повреждения от двух попавших в него снарядов с русских броненосцев — 4 убитых, 15 раненых. В 16:28 того же «Суворова» атаковал 4-й отряд эсминцев. Сначала «Асагири» и «Мурасаме» выпустили по торпеде в правый борт с 4 каб., а «Асасиво» — две торпеды. «Сиракумо» из-за огня русских броненосцев выйти в атаку не смог. По японским данным, одна торпеда с «Мурасаме» попала в левый борт броненосца и он накренился на 10°, но это сомнительно. Один выстрел с «Асагири» не получился — торпеда дала осечку. При этом «Асагири» получил попадание от 75-мм пушки «Суворова», а «Мурасаме» — рикошетировавшим от воды снарядом с одного из броненосцев, его скорость упала до 20 уз. Около 8:00 «Суворов» был потоплен торпедами 2-го отряда эсминцев. Миноносцы японцы приберегли для ночных атак. Во время боя они держались возле 5-го и 6-го японских боевых отрядов.

Ночные атаки и маневры

С наступлением сумерек японские броненосцы и крейсера ушли с поля боя, чтобы дать миноносцам в оставшуюся часть светового времени определиться с выбором целей. Лишь в южной части пролива оставались вспомогательные крейсера, которым при обнаружении противника было приказано осветить его прожектором, затем поднять луч вверх и провести им в сторону движения. В западной части Корейского пролива, близ корейского берега, дежурил 7-го боевой отряд контр-адмирала Х. Ямады (канонерские лодки). Опознавательным знаком для различения своих был назначен красный огонь. К северо-западу от русской эскадры были 1-й и 2-й отряды эсминцев, с севера — 9-й отряд миноносцев, с востока — 5-й, 4-й и 3-й отряды эсминцев, а с юго-востока подходили 20-й, 18-й, 1-й, 5-й и 10-й отряды миноносцев. Ещё 9 миноносцев 14-го, 16-го и 19-го отрядов, в течение дня укрывавшиеся от непогоды, также вышли в море для атаки. Таким образом, эсминцы должны были атаковать авангард русской колонны, миноносцы — арьергард. Всего в ночных атаках принимали участие 17 эсминцев и 24 миноносца.

Русские броненосцы также заметили противника, находившегося примерно в 50 кабельтовых от них. Поскольку только юго-западное направление было свободно, адмирал Небогатов повернул круто влево на 8 румбов без всякого сигнала. Остальные броненосцы совершили поворот «все вдруг», при этом значительно нарушив строй. Это больше походило не на манёвр, а на беспорядочное отступление в направлении от противника, то есть как раз в сторону русских крейсеров и миноносцев. Эти последние не поняли манёвра. На крейсерах решили, что эскадра как организованная сила распалась и сами повернули в том же направлении. Тем не менее, броненосцы быстро восстановили кильватерный строй, а вот действия контр-адмирала О. А. Энквиста как раз и привели к распаду эскадры. До этого момента действия контр-адмирала в бою были практически безупречными и часто смелыми. Но сейчас он поднял сигнал крейсерам «Следовать за мной», повернул на юго-запад и дал полный 18-19-узловой ход. За ним последовали все крейсера, кроме «Изумруда» и «Алмаза», на которых сигнал замечен не был: первый находился в некотором отдалении, держась ближе к «Николаю I», а второй в этот момент маневрировал, стараясь избежать столкновения с транспортом. Совершенно непонятно, как можно согласовать между собой приказ «Следовать за мной» и форсирование хода, ведь Энквисту было известно, что оба старых крейсера не могут развить скорость больше 13-15 узлов. Уводя их в сторону от эскадры, он, тем самым, обрекал их на участь одиноких странников в ночи. То же можно сказать и о «Светлане», поскольку с «Олега» хорошо видели, что она идет с дифферентом на нос. Прямой обязанностью крейсеров было пропустить броненосцы на юго-запад и охранять их от атак неприятельских миноносцев, но он сделал прямо противоположное — заслонился от них своими броненосцами. Таким образом, за два часа Энквист (точнее, командир «Олега» капитан 1-го ранга Л. Ф. Добротворский, который имел на своего адмирала сильное влияние) совершил три грубейшие ошибки: бросил и потерял в ночи свои броненосцы, не защитив их от минных атак, увел почти все крейсера от эскадры, а затем бросил три отставших крейсера[42]. Эскадра распалась.

Русские броненосцы некоторое время уходили на юг, но в начале 9-го часа Небогатов вновь лёг на курс норд-норд-ост. Корабли 3-го броненосного отряда Небогатова были ещё во время похода подготовлены к ночному плаванию без ходовых огней. Ориентиром служил только фонарь с узконаправленным лучом, помещённый на корме корабля. «Орёл», находившийся в кильватере «Николая I», вынужден был действовать так же (все прожектора были разбиты), и все пять броненосцев некоторое время шли единой группой. Благодаря светомаскировке они были малозаметны. Неприятельские миноносцы отгонял крейсер «Изумруд», державшийся близ флагмана. Остальные корабли, из соображений маскировки, огня по миноносцам, в основном, не открывали, хотя один раз ими был по ошибке обстрелян «Изумруд» (попаданий не было). Не имея возможности выдержать 13-узлового хода «Адмирал Ушаков», получивший пробоину, начал отставать; со временем «Адмирал Сенявин» и «Генерал-адмирал Апраксин» обогнали его и он потерялся. Остальные корабли группы Небогатова благополучно избежали минных атак и ушли на север.

Три оставшихся корабля 2-го броненосного отряда во главе с «Сисоем Великим» отстали, поскольку медленно заполняющийся водой броненосец также шёл на небольшой скорости. К движению без огней они не были подготовлены, поэтому были хорошо заметны противнику.

Концевой «Адмирал Нахимов», для отражения минных атак первым стал использовать прожектора, чем только облегчил задачу противнику. Между 21:30 и 22:00 броненосный крейсер получил торпеду в носовую часть правого борта. Не имея возможности справиться с поступлением воды и получив крен на правый борт и дифферент 8° на нос, корабль выключил прожектора и развернулся на запад, рассчитывая достичь Корейского берега и вдоль него идти во Владивосток. Всю ночь ведя упорную борьбу за живучесть, экипаж крейсера убедился, что удержать корабль на плаву не удастся. При свете луны были обнаружены очертания берега, оказавшегося северной оконечностью острова Цусимы. Став на якорь на глубине 100 м[43], крейсер приступил к спуску шлюпок для своза экипажа. В начале шестого часа утра, когда к крейсеру стал приближаться истребитель «Сирануи», а за ним вспомогательный крейсер «Садо-Мару», командир в ответ на требование сдаться приказал взорвать корабль, но подрывные патроны не сработали. При эвакуации погибли 18 человек. Большая часть людей были подняты со шлюпок японским крейсером, одна достигла острова, где моряки были взяты в плен. Японцы высадились на корабле и подняли на нём свой флаг, но увидев его бедственное положение, ушли. Скрывавшиеся на «Нахимове» командир и штурман флаг сорвали. Около 8:00 15 мая крейсер пошёл ко дну в точке 34°34' с.ш., 129°32' в.д. Командира и штурмана подняли из воды японские рыбаки. Из экипажа крейсера в 653 чел. спаслось 628 чел.

Броненосец «Наварин» обошёл «Сисоя Великого», но около 22:00 получил попадание торпедой в корму с левого борта. Вода стало быстро заполнять корабль, который погрузился кормой в воду до 12-дм башни. Затем корабль 4-узловым ходом пошёл к ближайшему берегу, но около 2:30 15 мая три эсминца, вероятно, «Асагири», «Асасиво» и «Сиракумо» 4-го отряда, атаковали броненосец с обоих бортов. Он получил ещё два попадания торпедами, стал крениться на правый борт, затем перевернулся и затонул. Из 622 человек экипажа удалось спастись только 3 матросам, поднятым из воды японцами.

Оставшийся один Сисой Великий энергично отражал атаки и маневрировал. Но поступление воды через пробоину в носу так и не удалось остановить, и корабль все больше садился носом. В 23:15 он был торпедирован в кормовую часть с правого борта, лишившись возможности управляться. Тонущий корабль задним ходом попытался достичь острова Цусима, где около 03:00 утра 15 мая встретил крейсер «Владимир Мономах» и миноносец «Громкий». На просьбу принять к себе экипаж с крейсера ответили, что он также тонет, поэтому команда стала сколачивать спасательные плоты. В 07:20 броненосец был обнаружен японскими вспомогательными крейсерами «Синано-Мару», «Тайнин-Мару», «Явата-Мару». С броненосца на баркасе начали эвакуировать людей и подняли сигнал по международному своду: «Тону, прошу помощи». На вопрос японцев о том, сдается ли корабль, командир ответил утвердительно. Тогда японская команда подняла на корабле свой флаг, хотя и не смогла спустить Андреевский, а затем начала свозить команду. В 10:05 «Сисой Великий» перевернулся и затонул в точке 35° с.ш., 130°10' в.д. На корабле погибли 50 человек, включая 20 убитых в дневном бою.

Крейсера отряда Энквиста в начале 8-го часа на 18-узловой скорости уходили на юго-запад. Около 20:00 отстал «Владимир Мономах», около 21:00 — «Дмитрий Донской», около 22:00 — «Светлана». «Олег», «Аврора» и присоединившийся по собственной инициативе «Жемчуг» в течение ночи отразили три торпедные атаки и сделали три попытки повернуть на север для прорыва во Владивосток, но каждый раз после этих поворотов им встречались неприятельские миноносцы, а около 23:00 — суда, принятые по ошибке за японские крейсера. В итоге крейсера каждый раз поворачивали на курс зюйд-вест. К полуночи из-за многочисленных ночных манёвров на крейсерах потеряли представление о своём местоположении, только под утро определились по звёздам. Считая, что остатка ночи уже не хватит для прорыва мимо неприятельских сил, а также полагая, что его по пятам преследует вражеский крейсерский отряд, контр-адмирал Энквист по совету командира «Олега» Л. Ф. Добротворского около 01:00 15 мая решил уходить на юг. Кроме того, он полагал, что русская эскадра, которую с крейсеров последний раз видели идущей на юго-запад, также будет отступать в южном направлении. После всех ошибочных решений, принятых Энквистом в начале ночи, это решение вытекает само собой. Русская эскадра потеряна, свои крейсера — тоже, корабли в ходе боя получили серьёзные повреждения. Первый же вражеский миноносец или вспомогательный крейсер, обнаруживший их утром вблизи поля боя, радирует об этом, и на перехват будет выслан крейсерский отряд. В три часа ночи «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» вышли из пролива в южном направлении, постепенно сбавив ход до 10 узлов.

Отставший крейсер «Владимир Мономах» повернул на север. С крейсера несколько раз открывали огонь по миноносцам, причем были обстреляны «Бедовый» и «Громкий». Опасаясь ещё раз обстрелять своих, крейсер подпустил к себе японский миноносец, который с короткой дистанции выпустил торпеду в правый борт. Корабль начал заполняться водой, несмотря на все попытки экипажа остановить её распространение, и к утру оказался в бедственном положении, так как вода подошла к топкам последней незатопленной кочегарки. При этом корабль несколько раз подвергался минным атакам, которые были отражены с помощью «Громкого». Командир решил идти к острову Цусиме, людей свезти на берег, а корабль затопить. Миноносцу «Громкий» было приказано прорываться во Владивосток. К этому времени японские вспомогательные крейсера «Садо-Мару» и «Манджу-Мару» обнаружили корабль и открыли по нему огонь, желая принудить к сдаче. Капитан 1-го ранга В. А. Попов приказал открыть кингстоны. Японцы, убедившись, что корабль тонет, высадились на него со шлюпок и заставили командира и старшего офицера покинуть корабль. Часть команды была снята шлюпками с обоих японских крейсеров, часть высадилась на берег острова Цусима, а сам корабль затонул около 10:30 15 мая в точке 34°32' с.ш., 129°40' в.д. При затоплении корабля пострадавших не было, но в дневном бою корабль потерял 1 чел. убитым и 16 ранеными.

Русские миноносцы рассеялись вместе с крейсерами, но пережили эту ночь благополучно. «Бедовый», «Грозный» и «Буйный» (последний — с повреждением в машине) шли вместе с «Дмитрием Донским», «Громкий» и «Бравый» сопровождали поврежденный «Мономах», «Быстрый» шёл со «Светланой». «Безупречный» прорывался на север самостоятельно. «Бодрый» и сильно поврежденный «Блестящий» повернули на юг.

Три оставшихся транспорта — «Анадырь», «Корея» и буксирный пароход «Свирь», потеряв в начале ночи эскадру и друг друга, разными путями направились на юг, имея целью уйти в Шанхай. Повреждённый и медленно заполняющийся водой «Иртыш» направился к японскому берегу, чтобы в случае затопления корабля спасти личный состав.

Из японских миноносцев ночью во время атак от воздействия артиллерийского огня русских корабле погибли два — № 34 и № 35 (на обоих погибли 9 человек и ранены 21), в различной степени получили повреждения 8 истребителей и 4 миноносца. Кроме того, от столкновения с истребителем «Акацуки»[44] затонул миноносец № 69; при ночных столкновениях и навалах были повреждены три истребителя и два миноносца. За всё время сражения заплатили своими жизнями 22 японских моряка с миноносцев и 82 было ранено. Сложно сказать, кто чьей жертвой стал этой ночью. Обе стороны в своих донесениях приписывали себе множество побед, утверждая, что видели гибель значительно бóльшего числа кораблей противника, чем это было в реальности. Потопление японских миноносцев приписывали себе артиллеристы «Адмирала Сенявина», «Адмирала Нахимова» и «Владимира Мономаха». 14-й, 16-й, 19-й и 20-й отряды миноносцев в течение ночи обнаружить русские корабли не смогли.

=== Цусимское морское сражение 1905 г. — Дневные бои 15 мая и потери русского флота в корабельном составе

Дневные бои 15 мая, сдача основных сил русской эскадры ===

Броненосцы

Пока японские миноносцы проводили атаки на русские корабли, главные силы японского флота отошли на север в Японское море, чтобы днем перехватить русскую эскадру. Адмиралу Х. Того представлялось наиболее вероятным, что русские пойдут от места боя у острова Цусима к Владивостоку кратчайшим путём. Расчёт скорости показывал, что днем 15 (28) мая эскадра должна пройти в районе между островм Дажелет и скалами Лианкур. На рассвете 15 мая 1-й боевой отряд адмирала Того находился в 30 милях южнее Дажелета. Расчёт оказался верным.

Картина, на которой изображены корабли «Адмирал Апраксин» и «Адмирал Сенявин», которые вводят в японскую военно-морскую базу в Сасебо. На кораблях развеваются флаги «Восходящего солнца».

Отряд контр-адмирала Небогатова — эскадренные броненосцы «Император Николай I», «Орёл», броненосцы береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и крейсер «Изумруд» был обнаружен японским 5-м боевым отрядом в 05:20 утра в 100 милях к югу от Дажелета. Адмирал Того был немедленно поставлен в известность радиограммой. С русских кораблей также обнаруживали дымы и силуэты на горизонте и посылали в разведку «Изумруд», который каждый раз опознавал противника и возвращался к отряду, не удаляясь от него далее пределов видимости. Тем временем, управляемые по радио японские боевые отряды сжимали кольцо вокруг русских кораблей. С 9:30 отряд сопровождали крейсера Камимуры. Небогатов попытался было атаковать, пойдя на сближение, но Камимура, пользуясь превосходством в скорости, отвернул в сторону, так как дожидался подхода своих броненосцев. К 10 часам русские корабли были окружены с севера и северо-востока 4-м (без «Акаси») и 5-м боевыми отрядами, с запада и юго-запада 1-м и 2-м боевыми отрядами Того и Камимуры, а с юга 6-м боевым отрядом, возле которого также держался крейсер «Читосэ» под флагом С. Дэва. Это произошло в нескольких десятках миль южнее скал Лианкур. Подойдя на 43-60 каб., главные силы противника открыли огонь, на который отвечал несколькими выстрелами эскадренный броненосец «Орел». Контр-адмирал Небогатов оказался в безвыходной ситуации. «Император Николай I» обладал устаревшей недальнобойной артиллерией и, кроме того, в ходе дневного боя расстрелял почти все фугасные снаряды, а бронебойные на больших дистанциях были неэффективны. «Орёл» остался практически без артиллерии: у него мог действовать только один ствол 12-дм орудия, почти все 6-дм орудия вышли из строя. Броненосцы береговой обороны уступали противнику в дальнобойности орудий, а все броненосцы в целом безнадёжно уступали в скорости. В этой ситуации контр-адмирал Н. И. Небогатов по совету раненого командира своего корабля единолично принял решение о сдаче. В 10:34 на флагмане был поднят флажный сигнал «XGE», что по международному своду означает «Сдаюсь». Исполняющий обязанности командира корабля старший офицер потребовал в соответствии с Морским уставом созвать совет офицеров[45]. Небогатов согласился, офицерский совет был собран, но совету предъявили уже свершившийся факт сдачи, при этом вопреки традиции начинать с высказываний младших по чину, на совете сначала высказались контр-адмирал и командир корабля, указав на безвыходность положения. Большинство офицеров молчало. Поскольку японцы сигнала не разобрали и продолжали стрельбу, то по приказу Небогатова были спущены стеньговый и контр-адмиральский флаги, и подняты сначала белый, а затем и японский флаги. Остальные корабли отряда, кроме «Изумруда», после некоторых колебаний отрепетовали все эти сигналы. Противник заметил это и прекратил огонь, а в 10:53 адмирал Того подтвердил согласие принять сдачу. В 13:37 Небогатов и офицеры его штаба прибыли на броненосец «Микаса», другие офицеры — на другие корабли, а на русских кораблях японские моряки взяли под охрану важнейшие механизмы, погреба и оружие. Под конвоем корабли пошли в японские порты, причём на броненосце «Орел» была сделана попытка затопить корабль путём открытия кингстонов, вовремя замеченная и пресечённая японцами. В плену моряки сдавшихся без боя кораблей встретили резко неприязненное отношение со стороны прочих русских пленных. Умершего на пути в Японию командира «Орла» капитана 1 ранга Н. В. Юнга с разрешения японцев похоронили в море как не сдавшегося в плен, ибо на время сдачи корабля он был в беспамятстве.

Впоследствии на суде контр-адмирал Небогатов объяснял своё решение так: «Перед моими глазами стояли 2000 семейств крестьян-матросов… решил пожертвовать собственным именем, собою, но спасти 2000 человеческих жизней… Было очевидно, что мы погибли, что флот разгромлен и дальнейшие жертвы бесцельны». В опубликованной в 1906 году статье[46] Небогатов утверждает, что капитуляция была произведена в полном соответствии со статьей 354 Морского Устава совместным решением всех офицеров в условиях абсолютной невозможности нанести даже минимальный урон противнику, поскольку максимальная дистанция ведения огня у японцев составляла 56 кабельтов, у русских кораблей 50 кабельтов и "Если мы попытаемся подойти ближе, то они, имея большую скорость, без труда отойдут дальше, не сокращая дистанции. Мы представляли бы собой чрезвычайно легкие мишени, не имея возможности ответить противнику.". Там же Небогатов утверждает, что до встречи с японцами имелись шансы на прорыв во Владивосток в соответствии с прямым приказом Рожественского, чем и объясняет свое решение не идти в Манилу для неминуемого интернирования кораблей или к берегу для их уничтожения с высадкой команды.

Отставший из-за пробоины броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» следовал тем же курсом, что и Небогатов. Корабль получил дифферент на нос и плохо слушался руля. Скорость не превышала 10 уз. С рассветом несколько раз на горизонте показывались крейсера 5-го японского боевого отряда, а затем и «Читосэ», но броненосец уклонялся от них курсом на восток, а те не преследовали. У корабля был шанс обойти место сдачи кораблей Небогатова с востока, но «Адмирал Ушаков» повернул на северо-запад, к берегам Кореи. Поэтому около 15:30 он увидел прямо по курсу основные силы японского флота, от которых на перехват были отделены броненосные крейсера «Ивате» и «Якумо» под флагом контр-адмирала Х. Симамуры. Броненосец повернул на юг, на офицерском совете ещё ночью решили сражаться «до последней крайности», а затем уничтожить корабль. Около 16:30 японцы нагнали русский броненосец и на «Ивате» был поднят сигнал: «Предлагаю вам сдаться. Ваш флагман сдался». Когда была разобрана первая часть сигнала, командир капитан 1 ранга В. Н. Миклуха сказал: «Продолжение сигнала нам знать не обязательно», и приказал открыть огонь, взяв курс на сближение с противником. В ходе боя броненосец маневрировал, но из-за износа каналов стволов и выхода из строя дальномеров снаряды ложились с большим разбросом и с недолётами. Огонь из 120-мм орудий было вести невозможно из-за слишком большой дистанции до цели. Японские снаряды поражали правый борт броненосца, производя разрушения в небронированных оконечностях и батарее. Вскоре в носовой башне вышла из строя гидравлика. Башню поворачивали ручным приводом. Через 30 минут боя из-за крена наведение вообще стало невозможным, могло вести огонь только одно 120-мм орудие. Тогда командир приказал экипажу спасаться, а корабль затопить через открытие кингстонов и подрыв циркуляционных помп в машинном отделении. Японцы продолжали огонь по тонущему кораблю, пока он не скрылся под водой, а затем спустили шлюпки для принятия людей. Броненосец скрылся под водой в 17:48 в точке 37 °C.ш., 133°30' в.д. На корабле и в воде от японских снарядов погибли 87 человек, ранены 11 (включая 3 погибших и 4 раненых в бою 14 мая). Среди погибших был и командир корабля. За 30 минут боя японские корабли выпустили 89 8-дм и 278 6-дм снарядов, добившись 2-4 попаданий 6-дм снарядами и 2 — 8-дм. «Ушаков» ответил 30 выстрелами из 10-дм орудий и 60 — из 120-мм, все — недолёты.

Крейсера

Крейсер II ранга «Изумруд», увидев в 10:34 сигнал своего флагмана о сдаче, форсировал ход до 21,5 узлов, проскочил между 1-м и 2-м японскими боевыми отрядами и ушёл в направлении Владивостока, ставя при этом радиопомехи переговорам японских кораблей[47]. 6-й боевой отряд пытался его преследовать, но старые и тихоходные крейсера отстали и в 14:00 прекратили погоню. «Изумруд» длительное время поддерживал высокую скорость, в результате часть оборудования машин вышла из строя и скорость упала до 15 узлов. Во время боя 14 мая на корабле были ранены 6 человек. Командир крейсера, капитан 2 ранга барон В. Н. Ферзен, державшийся во время боя безупречно, неожиданно запаниковал. Вести корабль во Владивосток он побоялся, так как опасался подорваться на минах заграждения вблизи порта. Связаться по радио с базой и попросить эскорта он не захотел, так как стремился соблюдать радиомолчание[48]. В результате он увел корабль к русскому побережью в 300 км к востоку от Владивостока, куда прибыл поздно ночью 15/16 мая. Несмотря на то, что состояние моря позволяло оставаться на ночь в открытом море, корабль пошёл в залив Владимир на большой скорости и выскочил на камни мыса Ореховый около 01:00 ночи 16 (29) мая. Хотя днище не было серьёзно повреждено, и корабль можно было снять с камней впоследствии спасательными судами, командир приказал немедленно взорвать корабль, так как полагал, что весь японский флот гонится за ним и находится где-то недалеко. Большинство офицеров «Изумруда» головы не потеряли, но перечить командиру не посмели — команда была свезена на берег, а крейсер подорван. Экипаж направился во Владивосток сухим путём, выполняя попутно приказ тыловых служб — собрать из окрестных деревень стадо крупного рогатого скота для обеспечения войск провиантом. Так они и явились домой — с коровами вместо крейсера.

Крейсера отряда контр-адмирала О. А. Энквиста «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» утром 15 мая были в Восточно-Китайском море. Вопреки надеждам, русской эскадры они здесь не встретили, если не считать буксирного парохода «Свирь». Из-за бедственного положения «Олега» контр-адмирал перенёс свой флаг на «Аврору» и принял командование этим кораблем, и все три крейсера отправились в Шанхай для дозаправки углем с целью последующего перехода во Владивосток вокруг Японии. Однако рассчитав, что им не хватит положенных по международному праву 24 часов для заправки углем и ожидая, что они будут блокированны в Шанхае якобы преследующим их японским отрядом, на крейсерах решили идти в Манилу, бывшую тогда под протекторатом США. При подходе к Филиппинам на горизонте был замечен крейсерский отряд. Русские корабли приготовились к бою с японским отрядом контр-адмирала Уриу, но корабли оказались американскими. После захода в Манилу, 20 мая русские корабли были интернированы по распоряжению американских властей и с разрешения русского правительства. На всех трех крейсерах были убиты 41 человек, ранены 156. Два из них в марте 1906 г. вернулись на Балтику, а «Жемчуг» остался служить в составе Сибирской флотилии.

Крейсер I ранга «Светлана», отставший от отряда Энквиста, с дифферентом на нос уходил на север в сопровождении миноносца «Быстрый». Около 5:00 ввиду острова Дажелет показались японские крейсера 5-го боевого отряда, но «Светлана» уклонилась от них к востоку. Капитан 1-го ранга С. П. Шеин решил подойти ближе к берегу Кореи, завести пластырь, заделать пробоину, затем откачать воду и идти во Владивосток вдоль корейского берега[49]. Около 07:00 за кормой показались нагонявшие «Светлану» крейсера «Отова», «Ниитака» и истребитель «Муракумо». Около 8:30 крейсер по решению офицерского совета открыл огонь по «Отове». Миноносец «Быстрый» держался со стороны правого борта крейсера, «Муракумо» — с левого, вне дальности стрельбы. Оба японских крейсера догоняли «Светлану» с левого борта. Имея возможность вести бой только двумя кормовыми 6-дм орудиями, крейсер получил несколько пробоин у ватерлинии. «Отова» получила два попадания снарядами, которыми убило 5 и ранило 23 человека. Когда закончились все 6-дм снаряды и были полностью выведены из строя машины, командир приказал экипажу эвакуироваться в воду, а крейсер затопить открытием кингстонов. «Светлана» скрылась под водой в 11:08 в точке с координатами 37° с.ш., 129°50' в.д. Японцы продолжали огонь до полного затопления корабля, и многие русские моряки погибли от взрывов уже в воде. Затем японский отряд погнался за «Быстрым», а команда крейсера была через 2 часа поднята на борт вспомогательного крейсера «Америка-Мару». Всего убиты, утонули и умерли от переохлаждения 170 человек, включая командира, ранены 36.

Крейсер I ранга «Дмитрий Донской», также отставший от отряда Энквиста, обошёл ночью с востока броненосцы и шёл во Владивосток в сопровождении миноносцев «Буйный» (под флагом адмирала Рожественского), «Бедовый» и «Бравый». Из-за выхода из строя котла не мог развить скорость более 13,5 уз. Броневой пояс соответствовал 75 мм крупповской брони. Ночью радиостанция крейсера ставила помехи радиопереговорам японцев. Около 07:00 утра отряд остановился для пересадки с «Буйного» офицеров штаба эскадры на «Бедовый», а 204-х человек, спасенных с «Осляби», — на крейсер. Причиной было повреждение машины на «Буйном» и нехватка на нём угля для следования во Владивосток. После этого «Бедовый» и «Грозный» ушли в направлении Владивостока, а «Дмитрий Донской» и «Буйный» пошли 10-11 узовой скоростью в том же направлении. Но миноносец «Буйный» отставал и наконец поднял сигнал о помощи. Совет обоих командиров принял решение утопить миноносец. После своза людей на крейсер, была сделана неудачная попытка подрыва, а затем крейсер открыл огонь из 6-дм орудий. Несмотря на дистанцию 1,5 каб. попали только с 6-го раза из-за износа канала ствола орудия, и только 8-м выстрелом миноносец был затоплен. Всего на остановки крейсер потерял в этот день около 5 часов, но при выбранном им курсе это лишь задержало его встречу с противником, находившимся к северу. Около 16:00, когда крейсер был уже в виду острова Дажелет, его нагнали с правого борта крейсера 4-го боевого отряда контр-адмирала С. Уриу «Нанива», «Такатихо», «Акаси», «Цусима» и истребители «Оборо», «Акэбоно» и «Инадзумо». С левого борта приближались потопившие «Светлану» крейсера «Отова» и «Ниитака» с истребителями «Асагири» и «Сиракумо». На офицерском совете крейсера один человек высказался за сдачу, остальные молчали, тогда командир корабля капитан 1-го ранга И. Н. Лебедев распустил совет и принял бой, решив сражаться до последнего, а затем разбить крейсер о скалы. На сигнал «Ваш флагман Небогатов уже сдался» с крейсера ответили огнём около 19:00. Левые орудия «Дмитрия Донского» стреляли по «Отове», правые — по «Наниве». «Дмитрий Донской» сражался до наступления темноты с чрезвычайным упорством, вызвал пожар на «Отове» и сделал пробоину у ватерлинии на «Ниитаке», но сам получил до 15 пробоин в районе ватерлинии, временно лишался управления из-за выхода из строя рулевого устройства, расстрелял почти весь боезапас и потерял всю артиллерию на верхней палубе выведенной из строя. Командир был смертельно ранен. Тем не менее, корабль сумел затянуть бой до темноты и ушёл в тень острова Дажелет, где сумел отбить все торпедные атаки японских миноносцев. Во время боя спасенные с «Осляби» запаниковали и попытались помешать сражению, но усилиями командира и офицеров корабля были водворены на место относительно мирными методами. Это был единственный зафиксированный случай паники команды за все время Цусимского сражения. Зато командир и экипаж «Буйного» добровольно присоединились к трюмно-пожарной команде и участвовали в борьбе за живучесть. Ночью принявший на себя командование старший офицер корабля капитан 2-го ранга К. П. Блохин принял решение свезти людей на остров Дажелет и затопить крейсер. На рассвете «Дмитрий Донской» отошёл от берега и был затоплен на глубоком месте в точке с координатами 37°30' с.ш., 130°57' в.д., так как на 100 % исчерпал свои боевые возможности и выполнил свой долг. На крейсере были убиты 79 человек и 150 ранены (из команды «Осляби» — 11 убитых, 21 раненый). Этот бой стал последним по времени боевым эпизодом Цусимского сражения. Командир корабля скончался от ран в плену и похоронен на кладбище в Нагасаки.

Крейсеру II ранга «Алмаз» повезло. Во время вечерних торпедных атак он сначала держался у броненосцев, а затем ввиду малой эффективности стрельбы своих 75-мм орудий в 21:15 принял решение прорываться во Владивосток самостоятельно. На крейсере считали, что идут на соединение с отрядом Энквиста, однако непонятно, как они рассчитывали, идя курсом на северо-восток, встретить этот отряд, который последний раз видели уходящим в юго-западном направлении. Так или иначе, на «Алмазе» выбрали единственно верный маршрут — держаться восточнее, вдоль берегов Японии. Идя 16-узловым ходом, крейсер 16 мая в 11:30 прибыл в залив Стрелок, а оттуда — во Владивосток, первым принеся печальную весть о гибели эскадры. На «Алмазе» было множество мелких повреждений по корпусу, в рангоуте и такелаже, 6 убитых, 13 раненых. Корабль ненадолго задержался в тихоокеанских водах: после войны перешёл на Балтику, а затем — на Черное море. Ему было суждено стать первым авианосным кораблем в русском флоте.

Миноносцы

Миноносец «Безупречный» шедший самостоятельно на север, около 04:28 утра был обнаружен японским крейсером «Читосэ» (под флагом вице-адмирала С. Дэва) и истребителем «Ариаке». Принял артиллерийский бой и около 05:11 погиб со всем экипажем — 73 человека. Рассказать об обстоятельствах и подробностях этого боя с русской стороны некому.

Миносносец «Быстрый» в конце боя «Светланы» ок. 11:00 дал полный ход и направился к корейскому берегу, поскольку ещё до боя на миноносце рассчитали, что угля до Владивостока не хватит и надеялись со временем получить уголь со «Светланы». Его стали преследовать истребитель «Муракумо» и крейсер «Ниитака», стрелявший из носовых орудий. «Быстрый» безуспешно выпустил торпеды по «Муракумо» и в 11:50 выбросился на прибрежную отмель в районе мыса Йончхугап, южнее города Самчхок. Экипаж (83 человека, вместе со спасенными с «Осляби») предпринял попытку пешком добраться до Владивостока, но к вечеру был взят в плен японским десантом, высадившимся со вспомогательного крейсера «Касуга-Мару». Моряки с «Быстрого» стали отдалёнными прототипами героев фильма «Берег спасения». Во время сражения на миноносце погибли 2 человека и ещё 2 были ранены.

Миноносец «Громкий» утром запросил у командира «Владимира Мономаха» разрешения прорываться во Владивосток самостоятельно, но получил приказ оставаться при тонущем крейсере. Когда ввиду показались японские вспомогательные крейсера миноносец дал полный ход 24 узла, но его стали преследовать истребитель «Сирануи» и миноносец № 63. Угля на миноносце хватало до Владивостока только при следовании экономическим 12-узловым ходом, но совет офицеров единодушно решил полным ходом оторваться от противника, а если не получится — дать бой. Преследователи не отставали и нагнали миноносец у мыса Чансугап (Корея) около 08:00 утра. «Громкий» сражался исключительно мужественно и искусно. Он маневрировал, дважды выходил в торпедные атаки, но одна торпеда утонула сразу после выхода из аппарата, а последняя была отброшена от кормы «Сирануи» струёй от винта. Миноносец пытался ставить радиопомехи переговорам противника. После попадания снаряда в кочегарку ход упал до 17 узлов. Когда очередной снаряд сбил с «Громкого» флаг, его по приказу командира на виду у противника прибили к мачте гвоздями. На «Сирануи» тоже четыре раза сбивало флаг, он получил 20 попаданий. Когда патронные отделения на «Громком были затоплены, люди стали нырять в воду за патронами. В начале первого часа на миноносце остались один котел, одна 47-мм пушка и один пулемет. После израсходования всего боезапаса и полной остановки машин люди вели бой на расстоянии 1,5-2 каб. из винтовок. В последний момент был убит командир капитан 2-го ранга Г. Ф. Керн. На миноносце были открыты кингстоны, он стал погружаться и в 12:45 затонул. Оставшихся в живых японцы подобрали из воды. За время боя миноносец имел потери — 23 человека убитыми и 28 ранеными.

Миноносцы „Бедовый“ (под флагом адмирала Рожественского) и „Грозный“ после того, как утром ушли от крейсера „Дмитрий Донской“, двигались экономическим 12-узловым ходом в северном направлении, обходя с запада вероятное место нахождения главных сил противника. Около 15:00 они были обнаружены японскими истребителями „Сазанами“ и „Кагеро“ в 30 милях южнее острова Дажелет. Противник приближался, но флагманский „Бедовый“ ход не увеличивал. С „Грозного“ голосом запросили, что происходит, и находившийся на мостике флаг-капитан (начальник штаба) эскадры приказал „Грозному“ следовать во Владивосток самостоятельно. „Кагеро“ погнался за „Грозным“, а „Сазанами“ остался при „Бедовом“. Не сделав ни одного выстрела по противнику, примерно равному по силе и скорости, даже не попытавшись уйти, „Бедовый“ был сдан своим командиром по инициативе флагманского штурмана эскадры полковника В. И. Филипповского и флаг-капитана эскадры капитана 1-го ранга К. К. Клапье-де-Колонга. „Бедовый“ был единственным боевым кораблем русской эскадры, не понесшим человеческих потерь. В плен попал весь штаб эскадры вместе с контуженным в голову командующим вице-адмиарлом З. П. Рожественским. Впоследствии на суде офицеры оправдывались тем, что „жизнь адмирала дороже миноносца“. Отчасти это справедливо, но, зная характер Рожественского, трудно предположить, чтобы он согласился с таким доводом, будь он тогда в сознании. У этого человека было много личных недостатков, но малодушие в их число не входило. Кроме того, на суде выяснилось, что ещё во время нахождения на „Буйном“ офицеры штаба эскадры предлагали командиру миноносца сдать корабль, но тот в соответствии с Морским уставом потребовал от них протокол решения офицерского совета.