Авианосцы типа Zuihō

| Версия 12:17, 23 мая 2015 | Версия 14:24, 23 мая 2015 | |||

| Строка 66: | Строка 66: | |||

| Императорский флот Японии заложил в первой середине 30-ых годов ХХ-го века на ''Naval Yokosuka Arsenal'' (верфь ВМФ в Йокосука) плавучие базы ПЛ '' IJN Tsurugizaki (1939)'' (в 1934) и ''IJN Takasaki'' (в 1935), которые в дальнейшем могли бы быть переоборудованы в [[Navy:танкер-заправщик|танкеры-заправщики]] или авианосцы<ref> Также стоит отметить, что на момент закладки первого корабля данного типа действовал [[Navy:Вашингтонский_военно-морской_договор_от_1922_года|Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года]], который ограничивал суммарный тоннаж авианосцев массой 82 000 т - при этом в составе Императорского флота Японии уже находились 4 авианосца ([[Navy:IJN_Hōshō_(1921)|''IJN Hōshō (1921)'']], [[Navy:IJN_Akagi_(1925)|''IJN Akagi (1925)'']], [[Navy:IJN_Kaga_(1928)|''IJN Kaga (1928)'']] и [[Navy:IJN_Ryūjō_(1931)|''IJN Ryūjō (1931)'']]), так что был достигнут предел тоннажа. Поэтому в случае начала войны на момент действия данного договора можно было быстро ввести в строй новые авианосцы, произведя переоборудование кораблей, уже имеющих ряд нужных конструктивных параметров - к примеру, большую ширину корпуса по ватерлинии. Тем не менее, 29 декабря 1934 года именно правительство Японии официальное оповестило другие страны, что оно намерено прекратить действие договора, поэтому через 2 года, в конце 1936 года, действие договора истекло - вследствие чего острая необходимость в конвертируемых кораблях отпала до начала Второй Мировой Войны.</ref>.<br /> | Императорский флот Японии заложил в первой середине 30-ых годов ХХ-го века на ''Naval Yokosuka Arsenal'' (верфь ВМФ в Йокосука) плавучие базы ПЛ '' IJN Tsurugizaki (1939)'' (в 1934) и ''IJN Takasaki'' (в 1935), которые в дальнейшем могли бы быть переоборудованы в [[Navy:танкер-заправщик|танкеры-заправщики]] или авианосцы<ref> Также стоит отметить, что на момент закладки первого корабля данного типа действовал [[Navy:Вашингтонский_военно-морской_договор_от_1922_года|Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года]], который ограничивал суммарный тоннаж авианосцев массой 82 000 т - при этом в составе Императорского флота Японии уже находились 4 авианосца ([[Navy:IJN_Hōshō_(1921)|''IJN Hōshō (1921)'']], [[Navy:IJN_Akagi_(1925)|''IJN Akagi (1925)'']], [[Navy:IJN_Kaga_(1928)|''IJN Kaga (1928)'']] и [[Navy:IJN_Ryūjō_(1931)|''IJN Ryūjō (1931)'']]), так что был достигнут предел тоннажа. Поэтому в случае начала войны на момент действия данного договора можно было быстро ввести в строй новые авианосцы, произведя переоборудование кораблей, уже имеющих ряд нужных конструктивных параметров - к примеру, большую ширину корпуса по ватерлинии. Тем не менее, 29 декабря 1934 года именно правительство Японии официальное оповестило другие страны, что оно намерено прекратить действие договора, поэтому через 2 года, в конце 1936 года, действие договора истекло - вследствие чего острая необходимость в конвертируемых кораблях отпала до начала Второй Мировой Войны.</ref>.<br /> | |||

| Плавучая база ПЛ ''IJN Tsurugizaki (1939)'' в 1935 была спущена на воду и введена в строй в 1939 году - перестройка же в авианосец началась в 1941 году, а в состав Четвертого дивизиаона авианосце Императорского флота Японии данный [[Navy:Корабль|корабль]] вошел как [[Navy:Лёгкий_авианосец|легкий авианосец]] ''IJN Shōhō (1942)'' в Декабре 1941 года, хотя был сдан в Январе следующего года.<br /> | Плавучая база ПЛ ''IJN Tsurugizaki (1939)'' в 1935 была спущена на воду и введена в строй в 1939 году - перестройка же в авианосец началась в 1941 году, а в состав Четвертого дивизиаона авианосце Императорского флота Японии данный [[Navy:Корабль|корабль]] вошел как [[Navy:Лёгкий_авианосец|легкий авианосец]] ''IJN Shōhō (1942)'' в Декабре 1941 года, хотя был сдан в Январе следующего года.<br /> | |||

| ? | Корабль ''IJN Takasaki'' не был достроен как плавучая база ПЛ - строительство авианосца на основе недостроенного корпуса началось в конце 30-ых годов ХХ-го века и под названием ''IJN Zuihō (1940)'' он был введен в строй в декабре 1940 года , а в Сентябре 1941 года был включен в качестве [[Navy:флагманский_корабль|флагманского корабля]] в Третий дивизион авианосцев. | + | Корабль ''IJN Takasaki'' не был достроен как плавучая база ПЛ - строительство авианосца на основе недостроенного корпуса началось в конце 30-ых годов ХХ-го века и под названием ''IJN Zuihō (1940)'' он был введен в строй в декабре 1940 года, а в Сентябре 1941 года был включен в качестве [[Navy:флагманский_корабль|флагманского корабля]] в Третий дивизион авианосцев. | |

| + | ||||

| + | == Описание конструкции == | |||

| + | Корабли данного типа были в 1940-1942 практически одинаковыми по конструкции, но позже у ''IJN Zuihō (1940)'' была увеличена длина полетной [[Navy:Палуба|палубы]], усилено вооружение, а также на нем были выполнены другие улучшения конструкции и оборудования. | |||

| === Корпус === | === Корпус === | |||

| В подводной части [[Navy:Корпус_корабля|корпуса]] располагались [[Navy:Успокоители_качки|успокоители качки]] - бортовые кили.<br /> | В подводной части [[Navy:Корпус_корабля|корпуса]] располагались [[Navy:Успокоители_качки|успокоители качки]] - бортовые кили.<br /> | |||

| ? | Корпус по уровень верхней | + | Корпус по уровень верхней палубы идентичен корпусам плавучих баз ПЛ. Надстройки же демонтированы и вместо них находится одноуровневый ангар, на носовом [[Navy:Траверз|траверзе]] которого располагался [[Navy:Мостик_судовой|ходовой мостик]].<br /> | |

| === Ангарно-палубное и авиационно-техническое оборудование === | === Ангарно-палубное и авиационно-техническое оборудование === | |||

| [[Файл:Zuiho class 006.gif|thumbnail|right|2 проекции ''IJN Shōhō (1942)''. Показано зенитное вооружение авианосца и палубное оборудование ]] | [[Файл:Zuiho class 006.gif|thumbnail|right|2 проекции ''IJN Shōhō (1942)''. Показано зенитное вооружение авианосца и палубное оборудование ]] | |||

| Ангар имел длину 124 ми и ширину 18 м и мог вместить 30 самолетов. Он состоял из четырех отсеков, которые имели поперечные огнеупорные раздвижные [[Navy:Переборка|переборки]], разделявшие отсеки в случае пожара. Отсеки имели собственные системы пожаротушения и вентиляции.<br /> | Ангар имел длину 124 ми и ширину 18 м и мог вместить 30 самолетов. Он состоял из четырех отсеков, которые имели поперечные огнеупорные раздвижные [[Navy:Переборка|переборки]], разделявшие отсеки в случае пожара. Отсеки имели собственные системы пожаротушения и вентиляции.<br /> | |||

| ? | Над ангаром, выполняя одновременно роль его крыши, расположена небронированная гладкая (т.е. без надстройки) полетная палуба, выходящая за пределы ангара, но тем самым затруднялся обзор с мостика. Палуба крепилась к стенкам ангара, а в оконечностях - к корпусу при помощи [[Navy:Пиллерс|пиллерсов]]. Длина и ширина типовой палубы составляли 180 м и 23 м | + | Над ангаром, выполняя одновременно роль его крыши, расположена небронированная гладкая (т.е. без надстройки) полетная палуба, выходящая за пределы ангара, но тем самым затруднялся обзор с мостика. Палуба крепилась к стенкам ангара, а в оконечностях - к корпусу при помощи [[Navy:Пиллерс|пиллерсов]]. Длина и ширина типовой палубы составляли 180 м и 23 м соответственно, но на ''IJN Zuihō (1940)'' в июле 1944 году ее удлинили до 192,6 м.<br /> | |

| ? | Для подъема самолетов на полетную | + | Для подъема самолетов на полетную палубу имелось 2 [[Navy:Cамолётоподъемник|самолётоподъемника]], носовой (длиной 13 м и шириной 12 м) и кормовой (длина составляла 12 м, ширина - 10,8 м), которые приводились в действие электромоторами. [[Navy:Катапульта|Катапульта]] отсутствовала, взлет осуществлялся только за счет собственной тяги самолета и встречного ветра. Для затормаживания самолетов во время посадки на палубе располагались 6 тросов [[Navy:Аэрофинишер|аэрофинишера]], а также 2 [[Navy:Аварийный_барьер|аварийных барьера]].<br /> | |

| ? | + | Для защиты самолетов, стоящих на палубе, от ветрового напора использовался [[Navy:ветрозащитный_экран|ветрозащитный экран]], который располагался перед носовым самолетоподъемником и в убранном положении находился в нише полетной палубы.<br /> | ||

| ? | Для защиты самолетов, стоящих на палубе, от ветрового напора использовался | + | ||

| Погреба для боеприпасов самолетов располагались под самолётоподъемниками, что облегчало подъем вооружения самолетов, но снижало боевую живучесть корабля. Топливо для самолетов хранилось в баках, установленных в корпусе и служивших ранее для обеспечения топливом ПЛ.<br /> | Погреба для боеприпасов самолетов располагались под самолётоподъемниками, что облегчало подъем вооружения самолетов, но снижало боевую живучесть корабля. Топливо для самолетов хранилось в баках, установленных в корпусе и служивших ранее для обеспечения топливом ПЛ.<br /> | |||

| На ''IJN Shōhō (1942)'' устройства заправки самолетов и установки подвесного вооружения частично находились в ангаре, что повышало взрывобезопасность и пожаробезопасность, т.к. топливные шланги и боеприпасы самолетов тем самым были прикрыты крышей ангара (полетной палубой). На ''IJN Zuihō (1940)'' заправка самолетов и подвеска бомб и [[Navy:Торпеда|торпед]] производились только на полетной палубе. | На ''IJN Shōhō (1942)'' устройства заправки самолетов и установки подвесного вооружения частично находились в ангаре, что повышало взрывобезопасность и пожаробезопасность, т.к. топливные шланги и боеприпасы самолетов тем самым были прикрыты крышей ангара (полетной палубой). На ''IJN Zuihō (1940)'' заправка самолетов и подвеска бомб и [[Navy:Торпеда|торпед]] производились только на полетной палубе. | |||

| Строка 88: | Строка 90: | |||

| === Энергетическая установка === | === Энергетическая установка === | |||

| На кораблях, плавучих базах ПЛ, до переоборудования в авианосцы стояли [[Navy:Дизельная_энергетическая_установка|дизельные двигатели]], но ввиду их низкой надежности они были заменены на [[Navy:Паротурбинная_энергетическая_установка|паротурбинную энергетическую установку]] (ЭУ), унифицированную с ЭУ [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцев]] [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Kagerō|типа ''Kagerō'']].<br /> | На кораблях, плавучих базах ПЛ, до переоборудования в авианосцы стояли [[Navy:Дизельная_энергетическая_установка|дизельные двигатели]], но ввиду их низкой надежности они были заменены на [[Navy:Паротурбинная_энергетическая_установка|паротурбинную энергетическую установку]] (ЭУ), унифицированную с ЭУ [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцев]] [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Kagerō|типа ''Kagerō'']].<br /> | |||

| ? | ЭУ состояла из 4-ех [[Navy:Паровой_котел_судовой|паровых котлов]], обеспечивающих паром 2-х главных [[Navy:Турбозубчатый_агрегат|турбозабучатых агрегата]] (ГТЗА), которые приводили в движение 2 [[Navy:Гребной_вал|гребных вала]], вращающих, в свою очередь, 2 [[Navy:Гребной_винт|винта]]. | + | ЭУ состояла из 4-ех [[Navy:Паровой_котел_судовой|паровых котлов]], обеспечивающих паром 2-х главных [[Navy:Турбозубчатый_агрегат|турбозабучатых агрегата]] (ГТЗА), которые приводили в движение 2 [[Navy:Гребной_вал|гребных вала]], вращающих, в свою очередь, 2 [[Navy:Гребной_винт|винта]]. | |

| + | [[Файл:Zuiho class 008.jpg|thumbnail|left|Котел типа ''Kampon Ro-Gō'' без кожуха.]] | |||

| Паровые котлы типа ''Kampon Ro-Gō'' модификации ''B'' располагались в отдельных котельных отделениях (таким образом, на авианосцах данного типа их было 4) и выдавали пар на выходе давлением 2952 кПа при температуре 350° С.<br /> | Паровые котлы типа ''Kampon Ro-Gō'' модификации ''B'' располагались в отдельных котельных отделениях (таким образом, на авианосцах данного типа их было 4) и выдавали пар на выходе давлением 2952 кПа при температуре 350° С.<br /> | |||

| В состав каждого ГТЗА входили следующие [[Navy:Паровая_турбина|паровые турбины]] типа ''Kampon'': турбина высокого давления, турбина среднего давления с турбиной крейсерского хода и турбина низкого давления. Суммарная мощность ГТЗА - 52000 л.с.<br /> | В состав каждого ГТЗА входили следующие [[Navy:Паровая_турбина|паровые турбины]] типа ''Kampon'': турбина высокого давления, турбина среднего давления с турбиной крейсерского хода и турбина низкого давления. Суммарная мощность ГТЗА - 52000 л.с.<br /> | |||

| Строка 102: | Строка 105: | |||

| === Зенитное вооружение === | === Зенитное вооружение === | |||

| [[Файл:Zuiho class 007.jpg|thumbnail|right|Трехмерная компьютерная модель установки спаренных орудий калибра 127 мм ''12,7cm/40 type 89'' (установка типа А1, модификация 1) ]] | [[Файл:Zuiho class 007.jpg|thumbnail|right|Трехмерная компьютерная модель установки спаренных орудий калибра 127 мм ''12,7cm/40 type 89'' (установка типа А1, модификация 1) ]] | |||

| ? | + | Зенитное вооружение состояло из двух типов орудий - 8 пушек калибра 127 мм [[Navy:127-мм_орудие_Type_89|''12,7 cm/40 type 89'']] и 8 орудий калибра 25 мм [[Navy:25-мм_зенитный_автомат_тип_96|''25 mm type 96'']]. Орудия были спаренными по типам и располагались на открытых [[Navy:Спонсон|спонсонах]], подкрепленных к корпусу ангара наклонными подпорками.<br /> | ||

| ? | Спаренные пушки ''12,7 cm/40 type 89'' располагались в 4-ех установках типа ''А1'' - в 3-ех открытых, модификации 1, и в 1-ой полностю закрытой, модификации 2 (с дымозащитным щитом). 2 установки модификации 1 устанавливались напротив переднего самолетаподъемника по левому и правому бортам, две другие установки - сзади кормового самолетоподъемника, причем установка модификации 2 устанавливалась по правому борту, для обеспечения защиты расчета от сажи и дыма, т.к. дымовая труба находилась справа. Боезапас составлял 210 снарядов на одно орудие. <br /> | + | Спаренные пушки ''12,7 cm/40 type 89'' располагались в 4-ех установках типа ''А1'' - в 3-ех открытых, модификации 1, и в 1-ой полностю закрытой, модификации 2 (с дымозащитным щитом). 2 установки модификации 1 устанавливались напротив переднего самолетаподъемника по левому и правому бортам, две другие установки - сзади кормового самолетоподъемника, причем установка модификации 2 устанавливалась по правому борту, для обеспечения защиты расчета от сажи и дыма, т.к. дымовая труба находилась справа. Угол вертикальной наводки варьировался от минус 7° до 90°<ref>Есть сведения, что данный угол мог иметь другие значения - от минус 8° до 85°. Более подробную информацию об орудии данного типа можно найти [https://navweaps.com/Weapons/WNJAP_5-40_t89.htm здесь].</ref>, угол горизонтальной наводки составлял 70° вправо или влево. Боезапас составлял 210 снарядов на одно орудие. <br /> | |

| ? | 4 установки с орудиями калибра 25 мм, ''25 mm type 96'', располагались между антенными [[Navy:Мачта|мачтами]]. Установки, расположенные по правому борту имели дымозащитные щиты. Боезапас одного орудия данного типа составлял 2100 снарядом. | + | 4 установки с орудиями калибра 25 мм, ''25 mm type 96'', располагались между антенными [[Navy:Мачта|мачтами]]. Установки, расположенные по правому борту имели дымозащитные щиты. Угол вертикальной наводки составлял от минус 10° до 85°, угол горизонтальной наводки же был ограничен конструкциями корабля, хотя сама установка могла вращаться на 360°. Боезапас одного орудия данного типа составлял 2100 снарядом. | |

| Противовоздушная оборона (ПВО) ''IJN Zuihō (1940)'' в ходе модернизаций была усилена: | Противовоздушная оборона (ПВО) ''IJN Zuihō (1940)'' в ходе модернизаций была усилена: | |||

| Строка 111: | Строка 114: | |||

| === Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование === | === Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование === | |||

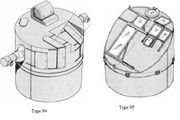

| ? | Система управления огнем | + | [[Файл:Zuiho class 014.jpg|thumbnail|right|Приборы СУО - ''type 94'' для орудий калибра 127 мм, ''type 95'' - орудий калибра 25 мм]] | |

| ? | Для наведения орудий калибра 25 мм | + | [[Система_управления_огнём|Система управления огнем]] орудий калибра 127 мм состояла из 2-х комплексов приборов управления зенитным огнем ''type 94'' модификации 2, расположенных по левому и правому бортам перед носовым самолетоподъемником и оснащенные 4,5-м стереоскопических дальномерами.<br /> | |

| + | Для наведения орудий калибра 25 мм использовалась 1 визирная колонка ''type 95'', установленная по правому борту.<br /> | |||

| На типовой конструкции авианосца РЛС отсутствовала, но в 1944 году на ''IJN Zuihō (1940)'' по левому борту, в районе кормового самолетоподъемника, была установлена РЛС обнаружения воздушных и надводных целей ''type 2-1''.<br /> | На типовой конструкции авианосца РЛС отсутствовала, но в 1944 году на ''IJN Zuihō (1940)'' по левому борту, в районе кормового самолетоподъемника, была установлена РЛС обнаружения воздушных и надводных целей ''type 2-1''.<br /> | |||

| Также авианосцы данного типа имели 3 боевых прожектора диаметром 110 см. | Также авианосцы данного типа имели 3 боевых прожектора диаметром 110 см. | |||

| Строка 118: | Строка 122: | |||

| === Авиационное вооружение === | === Авиационное вооружение === | |||

| ? | == | + | == Построенные корабли == | |

| Строка 159: | Строка 163: | |||

| <gallery> | <gallery> | |||

| Файл:Zuiho class 003.jpg|База подводных лодок ''IJN Tsurugizaki (1939)'' | Файл:Zuiho class 003.jpg|База подводных лодок ''IJN Tsurugizaki (1939)'' | |||

| + | Файл:Zuiho class 004.jpg|''IJN Shōhō (1942)'' - перед крупной группой матросов виден ветрозащитный экран в поднятом положении | |||

| Файл:Zuiho_class_010.png|2 проекции ''IJN Zuihō (1940)''. Корабль изображен после всех модернизаций - обратите внимание на удлиненную полетную палубу и увеличенное количество орудий. | Файл:Zuiho_class_010.png|2 проекции ''IJN Zuihō (1940)''. Корабль изображен после всех модернизаций - обратите внимание на удлиненную полетную палубу и увеличенное количество орудий. | |||

| </gallery> | </gallery> | |||

Версия 14:24, 23 мая 2015

Эта статья редактируется участником Barkil в рамках конкурса.

За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания.

Просьба воздержаться от правок.

Приём конкурсных работ завершён. Результаты конкурса «Вики-спринт №11: Корабли японского флота (с 1922 по 2015 гг.)» вы можете найти здесь.

| 2 ед. Заказано |

| 2 ед. Построено |

| 1938 - 1942[2] гг. Годы постройки |

| 1940-1944 гг. Годы службы |

| Yokosuka Naval Arsenal Место строительства |

| 11 262 / 13950 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 205 / 23[3] / 6,6 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 4 котла 2 ГТЗА Энергетическая установка |

| 28 [4] узл. Скорость хода |

| 7800 [5] миль Дальность плавания |

| 785 чел. Общая численность |

Зенитная артиллерия

- 4 х 2 12,7 cm/40 Type 89;

- 4 х 225 мм Type 96.

Авиагруппа

- 30.

Содержание

История создания

Императорский флот Японии заложил в первой середине 30-ых годов ХХ-го века на Naval Yokosuka Arsenal (верфь ВМФ в Йокосука) плавучие базы ПЛ IJN Tsurugizaki (1939) (в 1934) и IJN Takasaki (в 1935), которые в дальнейшем могли бы быть переоборудованы в танкеры-заправщики или авианосцы[7].

Плавучая база ПЛ IJN Tsurugizaki (1939) в 1935 была спущена на воду и введена в строй в 1939 году - перестройка же в авианосец началась в 1941 году, а в состав Четвертого дивизиаона авианосце Императорского флота Японии данный корабль вошел как легкий авианосец IJN Shōhō (1942) в Декабре 1941 года, хотя был сдан в Январе следующего года.

Корабль IJN Takasaki не был достроен как плавучая база ПЛ - строительство авианосца на основе недостроенного корпуса началось в конце 30-ых годов ХХ-го века и под названием IJN Zuihō (1940) он был введен в строй в декабре 1940 года, а в Сентябре 1941 года был включен в качестве флагманского корабля в Третий дивизион авианосцев.

Описание конструкции

Корабли данного типа были в 1940-1942 практически одинаковыми по конструкции, но позже у IJN Zuihō (1940) была увеличена длина полетной палубы, усилено вооружение, а также на нем были выполнены другие улучшения конструкции и оборудования.

Корпус

В подводной части корпуса располагались успокоители качки - бортовые кили.

Корпус по уровень верхней палубы идентичен корпусам плавучих баз ПЛ. Надстройки же демонтированы и вместо них находится одноуровневый ангар, на носовом траверзе которого располагался ходовой мостик.

Ангарно-палубное и авиационно-техническое оборудование

Ангар имел длину 124 ми и ширину 18 м и мог вместить 30 самолетов. Он состоял из четырех отсеков, которые имели поперечные огнеупорные раздвижные переборки, разделявшие отсеки в случае пожара. Отсеки имели собственные системы пожаротушения и вентиляции.

Над ангаром, выполняя одновременно роль его крыши, расположена небронированная гладкая (т.е. без надстройки) полетная палуба, выходящая за пределы ангара, но тем самым затруднялся обзор с мостика. Палуба крепилась к стенкам ангара, а в оконечностях - к корпусу при помощи пиллерсов. Длина и ширина типовой палубы составляли 180 м и 23 м соответственно, но на IJN Zuihō (1940) в июле 1944 году ее удлинили до 192,6 м.

Для подъема самолетов на полетную палубу имелось 2 самолётоподъемника, носовой (длиной 13 м и шириной 12 м) и кормовой (длина составляла 12 м, ширина - 10,8 м), которые приводились в действие электромоторами. Катапульта отсутствовала, взлет осуществлялся только за счет собственной тяги самолета и встречного ветра. Для затормаживания самолетов во время посадки на палубе располагались 6 тросов аэрофинишера, а также 2 аварийных барьера.

Для защиты самолетов, стоящих на палубе, от ветрового напора использовался ветрозащитный экран, который располагался перед носовым самолетоподъемником и в убранном положении находился в нише полетной палубы.

Погреба для боеприпасов самолетов располагались под самолётоподъемниками, что облегчало подъем вооружения самолетов, но снижало боевую живучесть корабля. Топливо для самолетов хранилось в баках, установленных в корпусе и служивших ранее для обеспечения топливом ПЛ.

На IJN Shōhō (1942) устройства заправки самолетов и установки подвесного вооружения частично находились в ангаре, что повышало взрывобезопасность и пожаробезопасность, т.к. топливные шланги и боеприпасы самолетов тем самым были прикрыты крышей ангара (полетной палубой). На IJN Zuihō (1940) заправка самолетов и подвеска бомб и торпед производились только на полетной палубе.

Бронирование и другая конструктивная защита

Бронирование отсутствовало, но имелась система противоторпедной защиты плюс системы защиты пожаро- и врызвоопасных объектов: цистерны для авиационного топлива и погреба для боезапаса самолетов были ограждены двойными переборками, промежуток между которыми был заполнен водой. Также, как было сказано выше, ангар располагал огнеупорными раздвижными переборками.

Позже, в конце 1942 - начале 1943 года, на IJN Zuihō (1940) баки авиационного топлива получили в качестве дополнительный защиты бетонные блистеры.

Энергетическая установка

На кораблях, плавучих базах ПЛ, до переоборудования в авианосцы стояли дизельные двигатели, но ввиду их низкой надежности они были заменены на паротурбинную энергетическую установку (ЭУ), унифицированную с ЭУ эсминцев типа Kagerō.

ЭУ состояла из 4-ех паровых котлов, обеспечивающих паром 2-х главных турбозабучатых агрегата (ГТЗА), которые приводили в движение 2 гребных вала, вращающих, в свою очередь, 2 винта.

Паровые котлы типа Kampon Ro-Gō модификации B располагались в отдельных котельных отделениях (таким образом, на авианосцах данного типа их было 4) и выдавали пар на выходе давлением 2952 кПа при температуре 350° С.

В состав каждого ГТЗА входили следующие паровые турбины типа Kampon: турбина высокого давления, турбина среднего давления с турбиной крейсерского хода и турбина низкого давления. Суммарная мощность ГТЗА - 52000 л.с.

В качестве топлива использовалась нефть, запас которой составлял 2600 т.

Удаление дыма производилось через трубу, расположенную на правом борту и направленную под небольшим углом назад и вниз[8].

Для обеспечения корабля электроэнергией использовались 2 турбогенератора мощностью 400 кВт каждый, приводившиеся в движение ЭУ, и 3 дизельных генератора (мощность каждого - 250 кВт) в качестве вспомогательного источника энергии. Для отвода продуктов сгорания дизельного топлива использовалась небольшая труба, размещенная в кормовой части, за артиллерийской площадкой с орудиями калибра 127 мм, также по правому борту, но направленная вверх[9].

Экипаж и обитаемость

Экипаж авианосцев данного типа составлял 785 человек.

Вооружение

Зенитное вооружение

Зенитное вооружение состояло из двух типов орудий - 8 пушек калибра 127 мм 12,7 cm/40 type 89 и 8 орудий калибра 25 мм 25 mm type 96. Орудия были спаренными по типам и располагались на открытых спонсонах, подкрепленных к корпусу ангара наклонными подпорками.

Спаренные пушки 12,7 cm/40 type 89 располагались в 4-ех установках типа А1 - в 3-ех открытых, модификации 1, и в 1-ой полностю закрытой, модификации 2 (с дымозащитным щитом). 2 установки модификации 1 устанавливались напротив переднего самолетаподъемника по левому и правому бортам, две другие установки - сзади кормового самолетоподъемника, причем установка модификации 2 устанавливалась по правому борту, для обеспечения защиты расчета от сажи и дыма, т.к. дымовая труба находилась справа. Угол вертикальной наводки варьировался от минус 7° до 90°[10], угол горизонтальной наводки составлял 70° вправо или влево. Боезапас составлял 210 снарядов на одно орудие.

4 установки с орудиями калибра 25 мм, 25 mm type 96, располагались между антенными мачтами. Установки, расположенные по правому борту имели дымозащитные щиты. Угол вертикальной наводки составлял от минус 10° до 85°, угол горизонтальной наводки же был ограничен конструкциями корабля, хотя сама установка могла вращаться на 360°. Боезапас одного орудия данного типа составлял 2100 снарядом.

Противовоздушная оборона (ПВО) IJN Zuihō (1940) в ходе модернизаций была усилена:

- во время ремонта в конце 1942 - начале 1943 года были установлены дополнительные 40 орудий 25 mm type 96: общее количество пушек калибра 25 мм составило 48 стволов;

- в ходе проведения ремонта в июле 1944 года количество орудий калибра 25 мм было доведено до 68. Также были данный авианосец получил 6 двадцативосьмиствольных пусковых установок неуправляемых ракетных снарядов калибра 120 мм.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Система управления огнем орудий калибра 127 мм состояла из 2-х комплексов приборов управления зенитным огнем type 94 модификации 2, расположенных по левому и правому бортам перед носовым самолетоподъемником и оснащенные 4,5-м стереоскопических дальномерами.

Для наведения орудий калибра 25 мм использовалась 1 визирная колонка type 95, установленная по правому борту.

На типовой конструкции авианосца РЛС отсутствовала, но в 1944 году на IJN Zuihō (1940) по левому борту, в районе кормового самолетоподъемника, была установлена РЛС обнаружения воздушных и надводных целей type 2-1.

Также авианосцы данного типа имели 3 боевых прожектора диаметром 110 см.

Авиационное вооружение

Построенные корабли

См. также

Примечание

- ↑ Некоторые источники информации, к примеру «Боевые корабли японского флота. Линкоры и авианосцы 10.1918 - 8.1945.», автор Апальков Ю.В., считают допустимы относить к авианосцам типа Zuihō также авианосцы данного типа, Chitose, и авианосец IJN Ryūhō (1942), который также был перестроен из плавучей базы ПЛ. .

- ↑ Указаны даты переоборудования кораблей в авианосцы данного типа.

- ↑ Приведенные в карточке длина и ширина являются наибольшими размерениями корабля. Длина и ширина корпуса по ватерлинии составляли 201 м и 18 м соответственно.

- ↑ Данная величина равна 52 км/ч.

- ↑ Это составляет 14450 км. Данная величина могла быть достигнута при экономической скорости хода 18 узлов (33 км/ч). При максимальной скорости хода 28 узлов дальность составляла 4100 морских миль (7593 км).

- ↑ Переводится как рус. «Счастливый Феникс»

- ↑ Также стоит отметить, что на момент закладки первого корабля данного типа действовал Вашингтонский военно-морской договор от 1922 года, который ограничивал суммарный тоннаж авианосцев массой 82 000 т - при этом в составе Императорского флота Японии уже находились 4 авианосца (IJN Hōshō (1921), IJN Akagi (1925), IJN Kaga (1928) и IJN Ryūjō (1931)), так что был достигнут предел тоннажа. Поэтому в случае начала войны на момент действия данного договора можно было быстро ввести в строй новые авианосцы, произведя переоборудование кораблей, уже имеющих ряд нужных конструктивных параметров - к примеру, большую ширину корпуса по ватерлинии. Тем не менее, 29 декабря 1934 года именно правительство Японии официальное оповестило другие страны, что оно намерено прекратить действие договора, поэтому через 2 года, в конце 1936 года, действие договора истекло - вследствие чего острая необходимость в конвертируемых кораблях отпала до начала Второй Мировой Войны.

- ↑ Это было сделано, как и на части других авианосцах, для отвода дыма от линии взлета-посадки самолетов на авианосец, а также для освобождения пространства на полетной палубе.

- ↑ Дизельные генераторы использовали, в основном, в порту, при неработающей ЭУ - взлет и посадка самолетов производились после выхода из порта, когда электропитание производилось через ЭУ, от турбогенераторов. Также объем дымов дизельных генераторов меньше, чем ЭУ.

- ↑ Есть сведения, что данный угол мог иметь другие значения - от минус 8° до 85°. Более подробную информацию об орудии данного типа можно найти здесь.

Литература и источники информации

- Апальков Ю.В. Боевые корабли японского флота. Линкоры и авианосцы 10.1918 - 8.1945. Справочник.. — Санкт-Петербург: Дидактика, 1997. — 176 с. — ISBN 5-88053-023-Х

- Балакин С.А., Дашьян А.В., Морозов М.Э. Авианосцы Второй мировой - новые властелины океанов. — Москва: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2006. — 256 с. — ISBN 5-699-17428-1

Ссылки

- https://en.wikipedia.org/wiki/Zuih%C5%8D-class_aircraft_carrier

- https://ww2db.com/ship_spec.php?ship_id=A306

- https://ww2db.com/ship_spec.php?ship_id=A129

- https://ww2db.com/ship_spec.php?ship_id=804

- https://www.combinedfleet.com/ships/zuiho

- https://www.hazegray.org/navhist/carriers/ijn_cv.htm