Миноносцы типа «Сокол»

| Версия 11:07, 20 декабря 2014 | Версия 11:11, 20 декабря 2014 | |||

| Строка 6: | Строка 6: | |||

| |Название типа = Тип «Сокол» | |Название типа = Тип «Сокол» | |||

| |Картинка = Сокол.jpeg | |Картинка = Сокол.jpeg | |||

| ? | |Предшественники = [[Navy:Миноносец типа | + | |Предшественники = [[Navy:Миноносец типа USS Hornet|Миноносец типа USS Hornet]] | |

| <!-- | <!-- | |||

Версия 11:11, 20 декабря 2014

Эта статья редактируется участником <estonec_>.

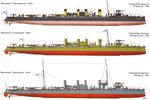

Российская Империя |  СССР |

Российская Империя |  СССР |

Российская Империя |  СССР |

| 27 ед. Заказано |

| 27 ед. Построено |

| Завод «Yarrow Shipbuilders» (головной) Невский завод (все остальные) Место строительства |

| 220 / 241,5 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 57,91 (между перпендикулярами) / 5,3 / 1,63-2,29 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 2 паровые машины, 4-8 паровых котла Yarrow Энергетическая установка |

| 26,5 (проектная) / 27 узл. Скорость хода |

| 2500 (10) / 1200 (16) / 250 (25) миль Дальность плавания |

| 52-55 чел. Общая численность |

| 4 чел. Офицеры |

| 48-51 чел. Матросы |

| 4,5-7,5 мм. Палуба |

Артиллерия главного калибра

- 1 75-мм пушка «Canet»;

- 3(3x1) 47-мм пушка «Hotchkiss».

Торпедное вооружение

- 2(2x1) поворотных 381-мм ТА обр. 1898 года..

Содержание

История создания

Предшественники

В конце 1980-х годов в штабах ведущих военно-морских стран осознали необходимость разработки нового класса кораблей, способных противостоять Броненосцам в открытом море. Мобильные и быстрые миноносцы, наделённые крупнокалиберной артиллерией должны были способствовать уничтожению вражеских броненосцев, а так же более мелких кораблей в прибрежных водах. Первыми воплотить проект в жизнь решились англичане, построив к 1887 году два огромных по тем временам миноносцев №80 и №81 на борту которых находилось четыре-шесть 47-мм пушек, а так же 3 торпедных аппарата. Не смотря на это, спустя три-четыре года, обычные миноносцы превзошли их и по размерам и по вооружению, что потребовало реализацию нового, радикального проекта.

В марте 1882 года, Контролер Адмиралтейства Джон Фишер, поручил владельцам двух ведущих кораблестроительных фирм разработать проект миноносца с характеристиками вдвое превышающими существующую силу броненосцев, а именно: водоизмещение — около 300 т, скорость хода — 26 узлов, вооружение — одна 76-мм, три 57-мм пушки и три торпедных аппарата.

В июле 1882 года была осуществлена закладка одних из первых в мире истребителей эсминцев USS Havok и USS Hornet на заводе «Yarrow Shipbuilders». На испытаниях, головной корабль USS Havok показал высокий потенциал и адмирал Фишер, пожертвовав интересами «Yarrow Shipbuilders» в угоду интересам империи, распорядился направить чертежи USS Havok в 14 заводов и осуществил заказ на производство 38 аналогичных кораблей. Заводу производителю истребителя миноносцев - «Yarrow Shipbuilders» достался заказ на постройку всего трёх из них, что не могло не спровоцировать его владельца Альфреда Фернандеса Ярроу на поиск экспортных заказов.

Предпосылки к созданию

Первым к кому обратился с предложением А. Ярроу был Санкт-Петербург. Русскому Морскому министерству было бы трудно отказаться от предложения построить «уничтожитель миноносцев» усовершенствованного типа с невиданной для того времени скоростью хода в 29 узлов и после непродолжительных обсуждений министерство заключило контракт на постройку нового корабля, получившего наименование «Сокол » прототипом которому должен был стать миноносец USS Hornet.

Изготовление миноносца «Сокол» происходило на заводе «Yarrow Shipbuilders» и шло быстрыми темпами. В 1894 году начались работы по производству механизмов и сборке корпуса, и уже в 10 августа 1895 года корабль был спущен на воду, где на испытаниях установил рекорд и первым преодолел 30-узловый рубеж скорости.

По боевым возможностям — скорости хода, вооружению, дальности плавания — «Сокол» настолько превосходил все многочисленные миноносцы Российского флота, что последние мгновенно теряли всякую ценность. Морское министерство незамедлительно приняло вполне обоснованное решение прекратить постройку традиционных миноносцев и отныне строить торпедные корабли только по типу «Сокола». Так созданный Альфредом Ярроу рекордсмен стал родоначальником нового класса кораблей отечественного флота. Хотя формально последователи «Сокола» продолжали числиться миноносцами, их обычно именовали истребителями (вольный перевод английского слова destroyer), контрминоносцами, а иногда и эскадренными миноносцами — несмотря на то, что официально такой класс кораблей в России был «узаконен» только в 1907 году.

Первоначальная договорённость с А. Ярроу предполагала, что наиболее важные узлы будут заказываться в Англии на заводе «Yarrow Shipbuilders», а строительство и сборка кораблей будет происходить на российских заводах. Однако, предчувствуя выгодные заказы, российские верфи стали убеждать министерство, что сумеют в необходимые сроки воссоздать серию «Сокол» без помощи иностранных заводов. Министерство пошло у них на поводу и отказалось от дальнейшего сотрудничества с «Yarrow Shipbuilders» заказав постройку первых двух миноносцев заводу В.Крейтона в г.Або 19 марта 1896. Вновь создаваемый корабль создавался по чертежам головного «Сокола», но предполагалось его улучшение, а именно увеличение толщины листов обшивки и отказ от угольного отопления в пользу нефтяного. Первое нововведение было правильным, поскольку на головном корабле «Сокол» некоторые палубы прогибались под весом человека, а вот с нефтяным отоплением было не так всё гладко, учитывая, что уже довольно долгое время в российском флоте безрезультатно шли эксперименты по использованию нефтяных котлов. За счёт необходимости размещения цистерн с жидким топливом было принято решение увеличить длину корпуса с 58 до 60,8 м, что не могло не сказаться на маневренности судна. В мае 1898-го года оба корабля были спущены на воду и начался этап испытаний, которые проходили более года но не привели к положительным результатам - нефтяное отопление котлов работало стабильно лишь на скорости до 18,5 узлов, что не удовлетворяло проектных требований и потребовало отправить корабли «Коршун» и «Кречет» обратно на верфь для переоборудования котлов на угольные.

В октябре 1896-го года начались работы по строительству кораблей уже у другого подрядчика министерства Флота - Ижорского завода, но из-за слабости производственной базы, некомпетентности персонала и недисциплинированности контрагентов, корабли спустили на воду лишь осенью 1898-го. В рамках ходовых испытаний «Ястреб» и «Нырок», как ни старалась команда, так и не развили контрактную скорость в 25 узлов. Пришлось поступить уже по накатанному пути - вернуть на верфь для переоборудования котлов нефтяного отопления в угольные, что задержало ввод в строй корабли аж до мая 1902 года.

Следующую серию миноносцев, состоящую из 13 кораблей, заказали Невскому заводу (Санкт-Петербург) в сентябре 1897 года. Четыре корабля создавались полностью готовыми для нужд Балтийского флота, а остальные девять необходимо было сделать разборными для отправки на Тихий океан. Различия в конструкции были в том. что балтийские корабли оснащались 4-мя паровыми котлами с отоплением, как углём так и нефтью, тогда как корабли для Тихого океана использовали 8 компактных угольных котлов.

Срочная необходимость Черноморского флота в истребителях вынудила Морское министерство расширить круг подрядчиков и заключить 12 ноября 1898 контракт с Охтинской верфью, где в следующем году заложили 4 эсминца с восемью угольно-нефтяными котлами. Не смотря на то, что сроки были сорваны и этой верфью, 1 декабря 1903 года Охтинская верфь получила наряд на постройку трех, а 10 августа 1905 года — еще двух кораблей типа «Сокол». Калибр торпедных аппаратов был увеличен с 381 до 450 мм, а так же добавлен второй главный конденсатор, увеличена мощность испарителя и усовершенствованны водоотливные средства, что привело к увеличению водоизмещения корабля до 294 т.

Последние истребители серии (головной — «Твердый») собирались на верфи в бухте Улисс под Владивостоком и вошли в строй уже после Русско-японской войны.

Особенности конструкции

Все характеристики конструкции кораблей типа «Сокол» были подчинены основному требованию - созданию судна с необычайной скоростью хода. Отношение длины к ширине было свыше 10 к 1 и корпус изготавливался из очень тонкой но высокопрочной никелевой стали. На головном корабле построенным англичанами толщина обшивки была 3-4 мм, палубного настила 2-5 мм, водопроницаемых переборок 2-4 мм. Облегчение корпуса было таким, что палуба прогибалась под весом человека. «Корпус корабля производит впечатление каркаса, на который натянута мокрая парусина» - так оценивает современник миноносцы-рекордсмены того времени, к котом относится и «Сокол».

У отечественной копии истребителя толщину обшивки в средней части увеличили до 6—7,5 мм, в оконечностях— до 4,5—6 мм, палубного настила —до 4,5—7,5 мм. Все это заметно снижало «хлипкость» корпуса, но привело к росту водоизмещения и, соответственно, понизило скорость хода.

Энергетическая установка и ходовые качества

Главная энергетическая установка миноносцев типа «Сокол» состояла из двух трехцилиндровых вертикальных паровых машин тройного расширения и четырех или восьми водотрубных котлов системы Yarrow. Машины были спроектированы фирмой «Yarrow Shipbuilders»; валы и поршни изготавливались из кованой стали; цилиндры (диаметром 457,660 и 992 мм) отливались из мелкозернистого чугуна и покрывались сверху асбестом и листовым алюминием. Трехлопастные гребные винты диаметром 1,98 м отливались из бронзы. Отработанный пар от обеих машин поступал в общий конденсатор (второй конденсатор появился только на кораблях типа «Твердый»). На испытаниях механизмы «Сокола» превысили проектную мощность, показав 1950 и.л.с. при 405 об/мин вместо расчетных 1900 и.л.с. и 400 об/мин. Следует заметить, что механизмы головного корабля, построенные на заводе «Yarrow Shipbuilders», оказались более долговечными и надежными, чем их отечественные копии.

Расход топлива, по данным испытаний «Сокола» летом 1896 года, составил 0,74 т/ч при скорости 16,27 узла (635 и.л.с., 209 об/мин), 1,87 т/ч при скорости 21,53 узла (1650 и.л.с., 286 об/мин) и 3,04 т/ч при скорости 25,89 узла (3683 и.л.с., 371 об/мин). Исходя из этих цифр, дальность плавания миноносца должна была составить 1200 миль 16-узловым ходом и более 2500 миль — 10-узловым.

Скорость и маневренность

Высокая скорость хода, конечно же, являлась главным козырем нового класса боевых кораблей — дестроеров, или истребителей. Однако к выдающимся результатам, показанным во время официальных испытаний, необходимо относиться с изрядной долей скептицизма: зачастую они представляли собой просто рекламный трюк, работающий на имя судостроителя. Пробеги на мерной миле, как правило, проводились в совершенно «тепличных» условиях — при полном штиле, с командой специально подготовленных кочегаров и использованием лучших сортов угля. Вооружение и запасы обычно отсутствовали. Поэтому неудивительно, что в процессе службы миноносцам никогда не удавалось повторить достигнутые на испытаниях рекорды, а их фактическая скорость была на три — четыре узла меньше декларируемой. В этом отношении «Сокол» не стал исключением и пониженная контрактная скорость суден отечественной постройки ожидаемо была ниже. Хотя её падение до 25 узлов у последних представителей серии никак нельзя оценить положительно. Длинные и узкий корпус судна не позволял рассчитывать на хорошую поворотливость , но среди своих конкурентов маневренные качества головного корабля были вполне приемлемыми. Диаметр циркуляции на скорости 22,5 узла составил 2,5 кбт (около 8 длин корпуса), время циркуляции — 2 мин 33 с.

Экипаж и обитаемость

Экипаж головного корабля типа «Сокол», насчитывал 48 человек, из которых 43 матроса и кондуктора и 5 офицеров. На отечественных копиях штат экипажа изменился до 4 офицеров и 48 нижних чинов.

Офицерские помещения, в том числе и каюта командира, располагались сразу же за машинным отделением; далее в корму шли каюта кондукторов и матросский кубрик. Второй кубрик находился в носовой части; между ним и первым котельным отделением размещался камбуз. Условия обитаемости на миноносцах были самыми что ни на есть спартанскими. Впрочем, на столь небольших и плотно «упакованных» механизмами кораблях по-другому и быть не могло.

Вооружение

Артиллерийское вооружение

Артиллерийское вооружение истребителей типа «Сокол» включало одну 75-мм пушку системы Canet и три 47-мм пушки системы Hotchkiss. 75-мм орудие (длина ствола 50 клб, вес снаряда 4,9 кг) устанавливалось на площадке, опирающейся на крышу боевой рубки. На миноносцах постройки Ижорского завода и верфи Крейтона применялись в основном орудия с коробчатым щитом на станках Canet; на кораблях Невского завода и разборных «ижорцах» устанавливались 75-миллиметровки на станке Меллера с облегченным щитом. В боекомплект входили только бронебойные 75-мм снаряды; их боезапас составлял 160 штук. 47-мм пушки Hotchkissна станках Меллера с ртутным компрессором размещались на верхней палубе (две за боевой рубкой побортно и одна в корме). Они вели огонь чугунными или стальными гранатами весом по 1,5 кг; общий боезапас составлял 800 патронов.

Минно-торпедное вооружение

Минное вооружение состояло из двух поворотных торпедных аппаратов калибра 381 мм, расположенных в диаметральной плоскости корабля. На серийных миноносцах кормовой аппарат, по сравнению с «Соколом», немного сдвинули в нос. Роль основного оружия истребителя играли «17-футовые» самодвижущиеся мины (торпеды) Whitehead образца 1898 года (длина 5,18 м, вес 430 кг, вес боевой части 64 кг, дальность хода 600 м 30-узловым ходом или 900 м 25-узловым). Стрельба осуществлялась с помощью пороховых зарядов. Общий запас торпед — 6 штук, из которых две готовые к бою находились непосредственно в аппаратах и еще четыре хранились в носовом кубрике в разобранном виде (корпуса — в рундуках, боевые зарядные отделения — в трюме). Кроме того, на верхней палубе имелись два специальных контейнера, в которые могли укладываться собранные торпеды.

Судовые устройства и системы

Основные механизмы судовых систем (рулевая машина, шпиль) имели паровой привод; электричество использовалось лишь для прожектора и освещения внутренних помещений. Мощность пародинамомашины составляла 4 кВт (на «Соколе») или 5 кВт (на серийных кораблях отечественной постройки). Водоотливная система включала шесть трюмных эжекторов с паровым приводом производительностью по 60 т/ч; имелась также аварийная ручная помпа. Испаритель мог давать в сутки 3 т котельной или 1 т питьевой воды. Вода подавалась в котлы восемью донками; кроме того, еще две донки предназначались для аварийного питания котлов и тушения пожаров. Воздухонагнетательный насос производительностью 4 л/мин при давлении воздуха 120 атм., находившийся в машинном отделении, служил для зарядки резервуаров торпед. Якорей было два — один весом 295 кг, другой —100 кг. Спасательные средства состояли из четырехвесельного деревянного вельбота и двух складных парусиновых восьмивесельных шлюпок.

Корабли типа Сокол

| Название корабля | До переименования | Изготовитель | Спущен на воду | Списан | Судьба корабля |

|---|---|---|---|---|---|

| «Прыткий» | «Сокол» | завод «Yarrow Shipbuilders» | 10 августа 1894 | 16 августа 1922 | разоружен и сдан для разборки |

| «Послушный» | «Коршун» | Завод Крейтона, Або | май 1898 | 1922 | сдан на слом |

| «Пылкий» | «Кречет» | Завод Крейтона, Або | май 1899 | 16 июля 1911 | сдан на слом |

| «Прочный» | «Ястреб» | Ижорский завод, Колпино | 1 октября 1898 | 16 августа 1922 | сдан на слом |

| «Поражающий» | «Нырок» | Ижорский завод, Колпино | 3 ноября 1898 | 1925 | сдан на слом |

| «Пронзительный» | «Беркут» | Завод Колпино, Ижора | май 1899 | 16 июля 1911 | сдан на слом |

| «Подвижный» | «Альбатрос» | Ижорский Адмиралтейский з-д (Колпино) | 3 июня 1901 | 1929 | продан Финляндии в 1922 |

| «Прозорливый» | «Гагара» | Невский завод | 26 июня 1899 | 4 октября 1925 | погиб во время шторма в Ботническом заливе |

| «Резвый» | «Ворон» | Невский завод | 31 августа 1899 | 21 ноября 1925 | сдан для реализации |

| «Ретивый» | «Филин» | Невский завод | 22 июня 1900 | 16 августа 1922 | разоружен и сдан для реализации |

| «Рьяный» | «Сова» | Невский завод | 24 июня 1900 | 1939 | списан |

| «Решительный» | «Баклан» | Невский завод (собран в Порт-Артуре) | 13 июля 1901 | 1918 | разделан на металлолом |

| «Сердитый» | «Кондор», «Бекас» | Невский завод (собран в Порт-Артуре) | 3 ноября 1901 | 21 ноября 1925 | сдан для разборки |

| «Смелый» | «Горлица» | Невский завод (собран в Порт-Артуре) | 28 января 1902 | 21 ноября 1925 | сдан для разборки |

| «Сторожевой» | «Грач» | Невский завод | 18 марта 1902 | 20 декабря 1904 | подорван |

| «Стерегущий» | «Кулик» | Невский завод | 1902 | 1904 | погиб недалеко от Порт-Артура |

| «Скорый» | «Перепел» | Невский завод (собран в Порт-Артуре) | 1903 | 1923 | передан для разборки на металлолом |

| «Страшный» | «Скворец» | Невский завод (собран в Порт-Артуре) | 1903 | 31 марта 1904 | погиб в бою |

| «Стройный» | «Стриж» | Невский завод (собран в Порт-Артуре) | 1902 | 31 октября 1904 | подорвался на японской мине |

| «Статный» | «Щегол» | Невский завод (собран в Порт-Артуре) | 8 ноября 1903 | 21 ноября 1925 | сдан для разборки |

| «Разящий» | «Дрозд» | Ижорский завод (собран в Порт-Артуре) | 27 ноября 1902 | 20 декабря 1904 | затоплен накануне сдачи Порт-Артура |

| «Расторопный» | «Дятел» | Ижорский завод (собран в Порт-Артуре) | 1903 | 3 ноября 1904 | подорван и затоплен командой |

| «Сильный» | «Кондор» | Ижорский завод (собран в Порт-Артуре) | 8 июня 1903 | 20 декабря 1904 | подорван перед сдачей крепости |

| «Строгий» | «Лебедь» | судоверфь завода «В. Крейтон и Ко» (Санкт-Петербург) | 2 августа 1901 | 20 июля 1929 | передан для разборки |

| «Сметливый» | «Пеликан» | судоверфь завода «В. Крейтон и Ко» (Санкт-Петербург) | 2 августа 1901 | 18 июля 1918 | затоплен в Новороссийске, в 1926 году поднят и разобран на металл |

| «Свирепый» | «Павлин» | судоверфь завода «В. Крейтон и Ко» (Санкт-Петербург) | 7 сентября 1901 | 29 апреля 1927 | разоружён и исключён из списков с передачей для разборки |

| «Стремительный» | «Фазан» | Судоверфь завода «В. Крейтон и Ко» (Санкт-Петербург) | 1 октября 1901 | 18 июля 1918 | затоплен в Новороссийске, в 1926 году поднят и разобран на металл |

Самые выдающиеся эпизоды биографий кораблей типа «Сокол»

- В ночь на 26 февраля 1904 года, возвращаясь с разведывательной операции, эсминцы «Решительный» и «Стерегущий» столкнулись с численно превосходящими их силами японского флота. Пробираясь сквозь завесу вражеского арт обстрела в Порт-Артур «Стерегущий» получил пробитие вражеским снарядом в районе угольной ямы и повредил два паровых котла и миноносец стал быстро терять ход. Не покинув свои посты в обречённой ситуации экипаж продолжал отправлять снаряды во вражеские эсминцы. Около 40 снарядов попало в корабли японского флота нанеся им серьёзные повреждения, ранив и убив несколько членов экипажа.

В память о героическом подвиге экипажа корабля 26 апреля 1911 года «Стерегущему» в торжественной обстановке был открыт памятник на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге; эта великолепная работа скульптора сохранилась до наших дней.

- 14 марта 1904 года в Порт-Артур были направлены четыре брандера японского флота с целью затопить их на фарватере и тем самым закупорить русскую эскадру в порт-артурской бухте. Батареи крепости не справлялись с задачей уничтожить противника и на перехват были направлены два эсминца. «Сильный» и «Решительный» рискуя попасть под огонь своих батарей вышли на встречу с брандерами и осуществили пуск торпед, которые поразили два из четырёх вражеских судна, так и не позволив существенно помешать движению судов.

См.также

- Эскадренные миноносцы типа «Лейтенант Бураков»

- Эскадренные миноносцы типа «Новик»

- Эскадренные миноносцы типа «Касатка»

- Эскадренные миноносцы (минные крейсера) типа «Украйна»

Примечания

- ↑ Как и все корабли серии в 10 октября 1907 года был переквалифицирован в эскадренные миноносцы

- ↑ В соответствии с приказом по Морскому министерству от 9 марта 1902 года «птичьи» названия миноносцев были заменены именами прилагательными.

Литература и источники информации

- Н.Н.Афонин, С.А.Балакин Миноносцы типа «Сокол». Серия «Морская коллекция» № 2004-02 (059) - 32 с + илл.