Ленинград (1933)

| Версия 14:05, 31 августа 2014 | Версия 14:06, 31 августа 2014 | |||

| Строка 131: | Строка 131: | |||

| По докладу В.А. Никитина общий проект [[Navy:Эскадренный миноносец|эсминцев]] для Балтийского и Черного морей был утвержден Постановлением РВС от 7 декабря 1930 года. Проекту эсминца-лидера присвоили номер 1 — с него в отечественном судостроении началась нумерация проектов, действующая до настоящего времени. | По докладу В.А. Никитина общий проект [[Navy:Эскадренный миноносец|эсминцев]] для Балтийского и Черного морей был утвержден Постановлением РВС от 7 декабря 1930 года. Проекту эсминца-лидера присвоили номер 1 — с него в отечественном судостроении началась нумерация проектов, действующая до настоящего времени. | |||

| ? | Жесткое условие по обеспечению высокой скорости будущих [[Navy:Лидер эскадренных миноносцев|лидеров]] вызывало необходимость тщательном исследовании новых обводов. К завершению работ в Опытовом бассейне над новым кораблем было исследовано более 100 моделей. В результате этих работ корпус корабля стал существенно отличаться от лучших в свое время «новиков» остротой и плавностью обводов | + | Жесткое условие по обеспечению высокой скорости будущих [[Navy:Лидер эскадренных миноносцев|лидеров]] вызывало необходимость тщательном исследовании новых обводов. К завершению работ в Опытовом бассейне над новым кораблем было исследовано более 100 моделей. В результате этих работ корпус корабля стал существенно отличаться от лучших в свое время «новиков» остротой и плавностью обводов, форштевень был прямым и имел наклон 15 градусов к вертикали. Отличительной особенностью проекта являлись острые образования кормы для обеспечения высокой скорости. Как подтвердили испытания, это решение, как и выбор обводов корпуса в целом, оказалось удачным. | |

| Для той же задачи достижения высокой полной скорости было необходимо создать мощную, с малыми удельными показателями по массе и габаритам, надежную главную энергетическую установку (ГЭУ). При проектировании ГЭУ использовался отечественный опыт создания котлотурбинной установки сторожевых кораблей типа «Ураган». По тепловой схеме и конструктивно ГЭУ лидеров повторяла установку сторожевых кораблей, но по агрегатной мощности превосходила ее почти в шесть раз. | Для той же задачи достижения высокой полной скорости было необходимо создать мощную, с малыми удельными показателями по массе и габаритам, надежную главную энергетическую установку (ГЭУ). При проектировании ГЭУ использовался отечественный опыт создания котлотурбинной установки сторожевых кораблей типа «Ураган». По тепловой схеме и конструктивно ГЭУ лидеров повторяла установку сторожевых кораблей, но по агрегатной мощности превосходила ее почти в шесть раз. | |||

Версия 14:06, 31 августа 2014

Эта статья редактируется участником <amartol>.

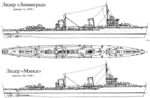

Ленинград

Лидеры эскадренных миноносцев проектов 20И, 38

| 5 ноября 1932 года Заложен |

| 18 ноября 1933 года Спущен на воду |

| 5 декабря 1936 Введен в строй |

| май 1963 Гибель |

| 2150 / 2693 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 127,5 / 11,7 / 4,18 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 250 чел. Общая численность |

| 12 / 12 мм. Пояс/борт |

Артиллерия главного калибра

- 5–130-мм Б-13.

Минно-торпедное вооружение

- 2 четырехтрубных 53-см ТА Н-7 типа «Конь», боекомплект 16 парогазовых торпед типа 53-38у;

- глубинные бомбы 12 ББ-1,30 БМ-1;

- в перегруз 76 мин обр. 1926 г., или 67 мин КБ, или 124 мин обр. 1908 г., или 84 мин обр. 1926 г., или 84 минных защитника МЗ-26.

Лидеры эскадренных миноносцев проекта 1 «Москва», «Харьков»

Содержание

Общие сведения

К концу 1930-х годов за рубежом сформировался промежуточный (между легкими крейсерами и эсминцами) подкласс быстроходных безбронных артиллерийско-торпедных кораблей - лидеров. Лидер (англ, leader— ведущий), корабль подкласса эсминцев, но большего водоизмещения (до 3000 т), с более высокой скоростью — до 43 уз (80 км/ч) и с усиленным артиллерийским вооружением. Их предназначение заключалось в подавлении эскадренных миноносцев противника, обеспечении защиты своих кораблей от неприятельских торпедных сил, выведении своих миноносцев в атаки. Эти корабли могли принимать участие в тактической разведке и минных постановках, а также использовать торпедное оружие.

История создания

Предпосылки к созданию

В октябре 1921 года в рамках Центральной комиссии по восстановлению военной промышленности в качестве совещательного органа работала «Морская подкомиссия» — «Центральная морская комиссия для определения очередности работ по восстановлению флота», положившая начало созданию лидеров советского ВМФ. Характеристики корабля предполагались следующие: «Улучшенный тип «Новик» со скоростью, увеличенной до предела, но не менее 40 узлов, считая непременным условием преимущество в скорости 5 узлов перед самым быстроходным крейсером иностранных флотов». Орудия главного калибра - шесть 130-мм орудий, торпедное вооружение — 1-2 торпедных труб.

Идею бронированного лидера первым высказал в начале 1920-х годов известный теоретик советского военно-морского искусства, начальник Военно-морской академии М.А. Петров. Этот корабль он представлял в виде эсминца с палубной броней, 152-мм артиллерией, мощным минно-торпедным вооружением. Скорость полного хода предполагалась в 40 уз, предназначение - выведение эсминцев в атаку.

Оперативное управление Штаба РККА, исходя из опыта первой мировой войны, тенденций развития легких сил советского и зарубежного флота, в марте 1925 года определило тактические элементы нового большого эсминца водоизмещением около 4000 тонн. Проектные характеристики корабля: два тройных торпедных аппарата калибром 533-584 мм, четыре 183-мм (7,2-дюймовых), два 102-127 мм орудия, три прожектора, 100 мин и 20 глубинных бомб. Скорость полного хода задавалась в 40 узлов, дальность плавания экономическим ходом – 3000 миль, осадка не более 16 футов (4,88 метров). Предполагалось наличие средств химической защиты, устройства для подъема и спуска гидросамолета, а также катапульты.

Тактико-техническое задание на разработку эскизного проекта «эскадренного миноносца для Черного моря» было выдано в мае 1928 года. Характеристики судна были следующими: скорость 40 узлов, главный калибр - четыре-пять 130-мм орудия, два-три трехтрубных торпедных аппарата. После ряда уточнений в августе того же года вооружение должно было состоять из четырех 130-мм орудий, двух 37-мм автоматов Виккерса, трех трехтрубных торпедных аппаратов и 60 мин заграждения. Однако по вооружению корабль этого проекта не удовлетворял новым требованиям. В октябре 1928 г. появился эскизный проект эскадренного миноносца водоизмещением 2100 тонн, вооруженный пятью 130-мм и четырьмя 37-мм орудиями, четырьмя пулеметами и двумя трехтрубными торпедными аппаратами, который и лег в основу проектирования лидера, получившего название «проект 1».

Проектирование

Разработку проекта первого советского лидера было возложено на Бюро специального проектирования судов (БСПС), организованноое на базе Технического бюро Северной судостроительной верфи.

Руководителем разработки общего проекта был заместитель заведующего БСПС инженер-кораблестроитель В.А. Никитин, ответственным исполнителем конструкторских работ по проекту был руководитель группы легких быстроходных кораблей инженер-кораблестроитель П.О. Трахтенберг.

По докладу В.А. Никитина общий проект эсминцев для Балтийского и Черного морей был утвержден Постановлением РВС от 7 декабря 1930 года. Проекту эсминца-лидера присвоили номер 1 — с него в отечественном судостроении началась нумерация проектов, действующая до настоящего времени.

Жесткое условие по обеспечению высокой скорости будущих лидеров вызывало необходимость тщательном исследовании новых обводов. К завершению работ в Опытовом бассейне над новым кораблем было исследовано более 100 моделей. В результате этих работ корпус корабля стал существенно отличаться от лучших в свое время «новиков» остротой и плавностью обводов, форштевень был прямым и имел наклон 15 градусов к вертикали. Отличительной особенностью проекта являлись острые образования кормы для обеспечения высокой скорости. Как подтвердили испытания, это решение, как и выбор обводов корпуса в целом, оказалось удачным.

Для той же задачи достижения высокой полной скорости было необходимо создать мощную, с малыми удельными показателями по массе и габаритам, надежную главную энергетическую установку (ГЭУ). При проектировании ГЭУ использовался отечественный опыт создания котлотурбинной установки сторожевых кораблей типа «Ураган». По тепловой схеме и конструктивно ГЭУ лидеров повторяла установку сторожевых кораблей, но по агрегатной мощности превосходила ее почти в шесть раз.

В проекте предусматривалась установка доработанного 130-мм орудия на поворотное основание с обеспечением защиты его расчета противопульным щитом. В связи с уменьшением длины ствола до 45 калибров пришлось пойти на увеличение давления в его канале, что предполагало достижение баллистических данных прототипа. Разработка нового орудия под шифром «Б-13» велась сотрудниками конструкторского бюро завода «Большевик» под руководством Г.Н.Рафаловича. После ряда доработок Б-13 стала полностью отвечать требованиям к корабельной артиллерии того времени: при минимальных габаритах и массе, она обеспечивала высокую начальную скорость снаряда (870 м/с), максимально возможные дальность (139 кб) и точность стрельбы, хорошую скорострельность, плавность наведения и высокую живучесть ствола. Результаты серии опытов позволили увеличить живучесть орудийных стволов до 1000 выстрелов.

Зенитное вооружение лидеров разрабатывалось на заводе № 8 им. М.И. Калинина, однако из-за недостатка опыта в проектировании автоматического оружия производство ряда зенитных автоматов было неоднократно сорвано. В 1930 году документация и опытные образцы 76,2 мм пушки передаются германской фирме «Рейнметалл», где после доработки документация возвратилась в СССР. В итоге после установки пушки на лафет и ряда усовершенствований ствола завод №8 выпускает изделие под названием «76,2-мм корабельная артсистема «34-К» обр. 1935 г.». Во время поступления на вооружение данная пушка уже морально устарела по скорострельности из-за ручного заряжания. Не добившись успеха с автоматическим зенитным оружием, новые корабли решили вооружить первой советской зенитной полуавтоматической 45-мм установкой 21-К образца 1934 года с длиной ствола 46 калибров.

Постройка и испытания

Строительство кораблей по проекту 1 было поручено наиболее подготовленным в то время судостроительным предприятиям: Северной судостроительной верфи в Ленинграде и заводу № 198 им. А.Марти в Николаеве. В канун 15-й годовщины Октябрьской революции, 5 ноября 1932 года, на Северной судостроительной верфи в Ленинграде заложили головной корабль проекта 1 для Балтийского моря «Ленинград» (заводской номер С-450).

Лидер «Ленинград» был первым из кораблей проекта 1 спущен на воду 18 ноября 1933 года. Судно долгое время достраивалось на плаву, так как оно представляло собой лишь корпус, в котором только в 1935 году погрузили и смонтировали главную энергетическую установку, отдельные системы и вспомогательные механизмы. Вооружение, системы управления артиллерийской и торпедной стрельбой для лидера еще только разрабатывались или проходили испытания.

Осенью 1936 года после завершения монтажа вооружения, оборудования и систем у достроечной стенки завода и проведения швартовных (сентябрь 1934 — август 1935 года) и заводских ходовых (сентябрь 1935 — октябрь 1936 года) испытаний «Ленинград» в октябре 1936 года предъявили Постоянной государственной комиссии по приему построенных и капитально отремонтированных кораблей под председательством флагмана 1 ранга А.К.Векмана. На официальных приемо-сдаточных испытаниях 5 ноября 1936 года «Ленинград» при водоизмещении 2225 т и мощности 67 250 л.с. на мерной линии Гогланд—Родшер (длиной 9,65 мили) при глубине 55—67 м и волнении моря 1 —2 балла достиг рекордной по тем временам скорости — 43 уз, что на 3 уз превышало спецификационную. После официальной сдачи лидера флоту 5 декабря 1936 года — в день принятия Сталинской конституции, корабль до июля 1938 года простоял у достроечной стенки завода № 190 — по гарантийным обязательствам устранялось значительное количество дефектов, обнаруженных при первых выходах в море.

Описание конструкции

Корпус

Корпус лидеров первой серии имел все особенности этого типа кораблей, свойственные большинству зарубежных аналогов — острый наклонный форштевень, отсутствие седловатости палубы полубака и верхней палубы, трехъярусную носовую надстройку, транцевую корму, две наклоненных разновеликих дымовых трубы. В соответствии с его конструктивной схемой корпус судна был наборным, клепаным с прямыми бортами. Схема набора была принята по смешанной системе: в средней части корабля — продольная, в оконечностях — поперечная. Корпус делился четырнадцатью поперечными переборками на пятнадцать водонепроницаемых отсеков. По расчетам непотопляемости в соответствии с заданием затопление двух любых отсеков, в том числе и смежных, не могло привести к гибели корабля.

Бронирование

Толщина листов набора корпуса составляла 12 мм. 130-мм орудия главного калибра снабжались противопульными щитами. От снарядов, а тем более авиабомб, корабль защиты не имел.

Энергетическая установка и ходовые качества

В качестве ГЭУ лидеров была принята трехвальная котлотурбинная установка. Она состояла из трех главных водотрубных котлов треугольного типа с тремя двухкорпусными главными турбозубчатыми агрегатами (ГТЗА), разделенных на три котлотурбинные группы; каждая группа работала на свой вал и винт. Нормальный запас топлива (мазута) в 210 т хватало на 873 мили 40-узлового хода, полный запас равнялся 600 т, наибольший — 613,5 т. Каждый ГТЗА состоял из двух активно-реактивных турбин (высокого и низкого давления) и одноступенчатой трехопорной зубчатой передачи. В качестве источников электроэнергии применили два турбогенераторных агрегата мощностью по 50 кВт и два резервных дизель-генератора мощностью по 30 кВт.

Вспомогательное оборудование

В качестве якорного устройства были приняты два становых якоря системы Холла и один стоп-анкер. На «Ленинграде» каждый из становых якорей имел массу 1860 кг, а стоп-анкер — 250 кг. Длина якорных цепей составляла 186 м. Шпилевые машины были паровыми, двухцилиндровыми, сдвоенными, горизонтального типа мощностью 62 л.с. и обеспечивали скорость выбирания якорной цепи 12— 15 м/мин. На лидере были установлены шлюпбалки: для моторного катера (грузоподъемностью до 1000 кг), моторного рабочего бота (грузоподъемностью 1800—2000 кг), шестивесельных ялов, а также шлюп-параванными балками грузоподъемностью 400 кг, съемной балкой для погрузки головных частей торпед грузоподъемностью 300 кг, стрелой на грот-мачте для подъема и спуска гидросамолета грузоподъемностью 1500 кг и скоростью подъема от 1,5 до 9 м/мин.

Экипаж и обитаемость

В пределах полубака корпус имел две закрытые палубы — верхнюю и нижнюю. На верхней палубе размещались служебные, жилые, санитарные помещения, кают-компания, ленинский уголок; на нижней — жилые помещения команды, в носовой оконечности — кладовые. На платформе находились центральный артиллерийский пост, снарядные и патронные погреба, провизионные кладовые, помещение рефрижераторные машины.

В кормовой оконечности на нижней палубе размещались: командное помещение, артиллерийский пост, вспомогательная централь, румпельное отделение, торпедный, минный и патронный погреба, служебные помещения (химическая каюта). В нижнем ярусе носовой надстройки размещались каюты старшего комсостава (командира и комиссара корабля, командования соединения), штабная каюта, радиорубка дальней связи, агрегатная и аккумуляторная; в среднем ярусе: шифрпост, радиорубка, запасная каюта флагмана, в верхнем — ходовая и штурманская рубки, перед ним — нижний ходовой мостик, а выше него размещался верхний ходовой мостик.

Кормовая надстройка служила для размещения запасного командного пункта, радиорубки и пеленгаторной рубки, поста энергетики, дизель-генератора, санитарных помещений младшего начсостава и команды. На крыше надстройки за дальномерной рубкой размещался кормовой мостик.

Вооружение

Главный калибр

Главный калибр лидера составляли пять 130-мм орудий, установленных в диаметральной плоскости: 1-е и 2-е — в носу, 3-е — в средней части (за носовой трубой), 4-я и 5-я — в корме. 2-я и 4-я установки размещались в надстройках на высоких барбетах. Палубная установка Б-13 состояла из орудия, установленного на станке, который крепился основанием к палубе, и броневого щита упрощенной конструкции коробчатой формы.

Угол вертикального наведения орудия находился в пределах от -5° до +45°. Наибольшая дальность стрельбы равнялась 139,4 кб (25,6 км), скорострельность при механической подаче — 10 выстр./мин, при ручной — 6.

Боезапас по норме составлял 750 снарядов (осколочно-фугасные, полубронебойные, дистанционные гранаты массой по 33,5 кг, ныряющие снаряды массой по 33,1 кг и осветительные массой 34,5 кг). Вместимость погребов позволяла принять в перегрузку до 1000 снарядов; вместимость кранцев первых выстрелов составляла пять выстрелов на орудие.

В целом установка Б-13 обладала высокими баллистическими данными, превосходившими характеристики близких по калибру иностранных образцов, в частности, характеристики 127-мм установки, состоявшей на вооружении ВМС Германии. Превосходство было в дальности стрельбы, живучести орудия, разрушающем действии снаряда у цели и по другим параметрам — высокой скорострельности и повышенной мощности стволов.

Вспомогательная/зенитная артиллерия

По утвержденному проекту зенитное вооружение лидера «Ленинград» составляли две 76,2-мм универсальные палубные артустановки 34-К, два 45-мм полуавтомата 21-К и четыре 12,7-мм пулемета ДК.

Установки 34-К размещались на крыше кормовой надстройки побортно. Угол вертикальной наводки составлял от -5° до 85°, а углы горизонтального обстрела обеих установок — от 20° до 180° на оба борта. Подача боезапаса осуществлялась механически или вручную. Скорострельность составляла до 20 выстр./мин.

Боезапас по норме составлял 350 выстрелов на орудие, в перегрузку (по вместимости погребов) — 423; вместимость кранцев первых выстрелов — два по 24 выстрела и два по четыре выстрела.

Зенитные полуавтоматы 21-К устанавливались на палубе нижнего яруса носовой надстройки побортно и обеспечивали обстрел воздушных целей с носовых курсовых углов. Эти установки не имели противоосколочных щитов и механических приводов наводки. Углы возвышения составляли от -5° до +85°,скорострельность достигала 25—30 выст./мин. На вооружении лидера «Ленинград» имелись также четыре зенитных 12,7-мм пулемета ДК (прицельная дальность до 3500 м, скорострельность — 125 выстр./мин).

Минно-торпедное вооружение

Торпедное вооружение составляли два установленных в диаметральной плоскости 533-мм четырехтрубных торпедных аппарата Н-7 с системой ПУТС-ГАК и парогазовые трехрежимные торпеды типов 53-38, 53-38У и 53-39. Механизм горизонтального наведения торпедного аппарата Н-7 располагался на его боковой площадке на посту наведения и имел механический (от электродвигателя) и ручной приводы.Скорость поворота аппаратов составляла 6°/с, углы обстрела (от траверза) — 30°. Боезапас равнялся 16 торпедам: по четыре в каждом аппарате, и восемь запасных.

На проложенных на палубах лидеров минных рельсах могло размещаться до 84 мин образца 1926 года или 68 образца 1931 года. Для постановки мин имелись минные скаты. Все минное оборудование лидеров проекта 1 было рассчитано на постановку этих мин в минных заграждениях.

Противолодочное и противоминное вооружение

Для защиты от якорных мин предназначались параваны-охранители отечественной конструкции типа К-1. Установленные в носовой оконечности корабля, они на скоростях 14—22 уз подсекали якорные мины в полосе 70 м (по 35 м с каждого борта).

Для борьбы с подводными лодками в кормовой части верхней палубы были установлены рычажные и совковые бомбосбрасыватели. Боезапас составлял 20 больших ББ-1 и 32 малых БМ-1 глубинных бомб.

Авиационное вооружение

Согласно спецификации, на кожухе котельного отделения у носовой трубы предусматривались место для размещения легкого самолета-разведчика СПЛ, а на грот-мачте — грузовая стрела.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Штурманское вооружение составляли: гирокомпас «Курс» (либо ГУ-М-1 модели 1), магнитные 127-мм и 75-мм шлюпочные компасы, лаг ГО марки 3 (модели 1 или 2), лаг типа «Гаусс», эхолот ЭЛ ЗШП, механический лаг типа «Томпсон» марки IV и ручные лоты. На «Ленинграде» в 1937 году прошел государственные испытания первый образец гирокомпаса «Курс». В дальнейших модификациях был введен ряд усовершенствований, улучшивших точность и эксплуатационные качества, в частности, установили выключатель затухания, обеспечивавший меньшую величину баллистической погрешности. Одной из особенностей размещения навигационного оборудования являлась установка штурманских приборов «россыпью», что влекло за собой отсутствие взаимного обмена между приборами.

Для обеспечения дальней и ближней связи устанавливались радиопередатчики «Шторм-М», «Бухта», «Бриз», радиоприемники «Метель», 45-ПК-1, «Вихрь» и «Дозор». Основной радиопередатчик «Шторм-М» обеспечивал дальность связи на длинных волнах до 600 миль, а на коротких — до 3000 миль. Для оперативной (УКВ) радиосвязи имелся приемопередатчик «Рейд». К концу войны на лидере «Ленинград» были установлены полученные по ленд-лизу от союзников радиолокационные станции обнаружения типа 291 и типа 3Р. РЛС 291 могла обнаруживать воздушные цели на высоте до 3000 метров и на дистанции 41 км, а надводные корабли (эсминцы, крейсеры) — на дистанции 13— 16 км.

Модернизации и переоборудования

С 1939 года началось изготовление артустановок Б-13-IIс (2-я серия) с новым досылателем, тормозом отката, лотком ручного заряжания и конструктивными изменениями в механизме вертикального наведения. Со второго полугодия 1939 года установки Б-13 стали оборудоваться новыми щитами обтекаемой формы. Вторая серия (Б-13-IIс) выпускалась с 1939 года, с 1945 года началась поставка флоту 3-й серии.

На лидере «Ленинград» в 1943 году установили четыре 37-мм зенитных автомата 70-К: два на носовой надстройке побортно, а два других — побортно на палубе полубака. На верхней палубе в корме установили спаренную 76,2-мм артустановку 81-К и спаренный 37-мм полуавтомат С-30. Во время войны устаревшие полуавтоматы 21-К были сняты с лидера «Ленинград» и заменены четырьмя крупнокалиберными пулеметами типа ДШК, которые монтировались на универсальных станках и устанавливались побортно на палубах носовой и кормовой надстроек.

В годы Великой Отечественной войны итальянские приборы управления торпедной стрельбой (ПУТС) заменили отечественной — «Мина» I очереди. В 1944 году на вооружение был принят гидродинамический лаг «Гаусс», обладавший относительно высокой точностью и надежностью в работе.

История службы

Полноценная служба лидера «Ленинград» началась в июле 1938 года, когда он отошел от достроечной стенки завода № 190. Через год, в июле 1939 года, корабль принял участие в учениях флота — в составе эскадры выходил из Кронштадта до траверза острова Готланд, где корабли отрабатывали задачи совместного плавания.

К началу Второй мировой войны «Ленинград» был включен в состав Отряда легких сил (ОЛС) КБФ. С 24 по 26 сентября лидер вместе с эсминцем «Стремительный» производил поиск польских подводных лодок в районах южного берега залива (у побережья Эстонии), а также в западной части Рижского залива. 24 сентября при осмотре эстонской бухты Ерулахт, корабль произвел три безрезультатных двухорудийных залпа с дистанции 60 кб под предлогом обстрела секретной базы польских подводных лодок. После заключения между СССР и Латвией пакта о взаимопомощи 1-му дивизиону эсминцев во главе с лидером «Ленинград», согласно утвержденной дислокации, надлежало базироваться в Лиепае, как наиболее оборудованном порту.

С началом Советско-финляндской войны по приказу Военного совета КБФ 5 декабря 1939 года был сформирован отряд особого назначения для занятия островов Лавенсари и Сескар. Командиром отряда был назначен капитан 1 ранга С.С.Рамишвили, который разместился на «Ленинграде». Корабль был включен в состав группы кораблей эскадры Балтийского флота, перед которой ставилась задача подавления фланговых батарей противника, обстрела финского побережья и поддержки огнем высадки десанта на острова Суурсари (Гогланд), Сескар и Лавенсари. В первый же день войны лидер принял участие в обстреле финских островов. Следующий боевой выход судна состоялся 10 декабря. Перед кораблями стояла задача обстрела 254-мм батареи на острове Торсари (Тиуринсари). Из-за плохой видимости выполнить поставленные задачи «Ленинград» не смог и, не открывая огня, повернул на обратный курс. В это время батарея противника открыла огонь и первым же залпом накрыла судно. «Ленинград», иссеченный осколками от близких разрывов снарядов, вернулся в базу, где силами мастерских порта был произведен ремонт.

В середине января 1940 года после устранения повреждений от предыдущего похода лидер был снова направлен для дозорной и блокадной службы в северной части Балтийского моря, в районе маяка Бенгтшер. После возвращения на базу через льды толщиной до 0,3 м корпус «Ленинграда» оказался деформированным от 0 до 140 шп. Отдельные вмятины корпуса достигали в высоту 2 м и ширину 6 м, а стрелка прогиба доходила до полуметра. От сильного сдавливания корпуса корабля льдами во многих местах разошлись швы наружной обшивки и топливных цистерн. В таком «небоевом» состоянии лидер был поставлен в ремонт.

Накануне Великой Отечественной войны лидер «Ленинград» входил в состав 4-го дивизиона ОЛС, дислоцировавшегося в Таллине, где его и застало начало боевых действий. Уже в ночь на 23 июня лидер в составе отряда кораблей под флагом командующего эскадрой Балтийского флота контр-адмирала Д.Д. Вдовиченко вышел в море на свою первую минную постановку на линии Ханко-Осмуссар, которая была выполнена без помех, после чего отряд возвратился в Главную базу КБФ. Приняв в минной гавани Таллина мины образца 1926 года, в ночь на 25 июня в составе того же отряда корабль вновь вышел на их постановку, а к 10 ч утра отряд без потерь возвратился в базу. «Ленинград» часто привлекался к минным постановкам и в течение нескольких выходов выставил около 400 мин заграждения, постоянно находясь под обстрелом береговых батарей и бомбовыми ударами авиации противника.

Сухопутные силы противника блокировали со стороны суши Таллин, где сосредоточились к тому времени основные силы КБФ. Для помощи в обороне Таллина 10 августа 35 человек из экипажа лидера были направлены на фронт. Все крупные корабли, в том числе и «Ленинград», с 22 августа были включены в систему обороны города в качестве средств артиллерийской поддержки. 24 августа, согласно рапортам корректировочных постов, артиллерийским огнем крейсера «Киров» и лидера «Ленинград» была разрушена переправа в районе мызы Йыгису через реку Кейла-Йыги, где уничтожено и повреждено 20 танков. 27 августа был получен приказ Военного совета КБФ сухопутным войскам и частям флота об отходе с линии фронта и подготовке кораблей и судов КБФ к переходу в Кронштадт и Ленинград. Переход пришлось совершать через многочисленные плотные минные поля, на которых подорвался лидер «Минск», который входил в состав второй группы. Во время движения рядом с «Ленинградом» обнаружили три плавающие мины, которые расстреляли огнем из 45-мм орудий.

С завершением перехода главных сил флота из Таллина в Кронштадт «Ленинград» был включен в систему обороны города, где выставил более 80 мин в 18 минных заграждениях. Тогда же он выходил в район Ораниенбаума, где вел огонь по сухопутным целям противника, поддерживая войска Ленинградского фронта. С целью сохранения кораблей от вражеских авианалетов и усиления обороны Ленинграда основные силы флота были переведены из Кронштадта в Ленинград. Корабль пополнил Западную группу кораблей, размещенных в Торговом порту для поддержки артиллерийским огнем частей 8-й и 42-й армий.

22 сентября 1941 года «Ленинград» во время контрбатарейной стрельбы получил повреждения корпуса, механизмов и некоторых приборов от взрыва одного из снарядов противника вблизи борта корабля. Лидер перевели к Канонерскому острову, и 12 октября во время ведения артиллерийского огня при поддержке высадки тактического десанта германский 203-мм снаряд пробил корпус корабля, при этом через пробоину затопило две цистерны — топливную и питьевой воды. От осколков другого снаряда, разорвавшегося у борта, на палубе судна загорелся пороховой заряд, приготовленный для стрельбы главным калибром. Смертельно раненый осколками, командир орудия старшина 2-й статьи В.С. Кузнецов дотянулся до горящего заряда и пополз с ним к борту, чтобы сбросить в воду, но силы оставили моряка и заряд взорвался у него в руках. Пожар удалось ликвидировать силами экипажа. Приказом командующего флотом, имя героя было навечно занесено в список экипажа «Ленинграда». Из-за повреждений от попадания снаряда, пробившего оба борта, 14 октября коабль поставили на ремонт у стенки завода № 196.

Во время эвакуации гарнизона с полуострова Ханко произошел подрыв лидера на мине, вышел из строя левый ГТЗА, в наружной обшивке корпуса (в носовом машинном отделении, центральном артиллерийском посту и четвертом артпогребе) появились трещины и вмятины. От поступления забортной воды было затоплено семь нефтяных цистерн, вышли из строя лаги гирокомпас. 25 ноября «Ленинград» был поставлен на ремонт к стенке завода № 196, который осуществлял ремонт совместно с Балтийским заводом. Ремонт лидера проходил одновременно с модернизацией его систем, в частности установкой размагничивающей противоминной системы, усилением зенитного вооружения, защитной амортизацией приборов и оборудования, а также подкреплением корпуса. После завершения ремонта, в мае 1942 года, «Ленинград», включенный в артиллерийскую систему обороны города, вел огонь по позициям противника, занимая разные огневые позиции на Неве. Однако, 14 мая в результате очередного огневого налета противника на город, корабль опять получил серьезные повреждения и вновь был поставлен на ремонт.

Весь 1943 год корабль участвовал в нанесении массированных артиллерийских ударов по узлам сопротивления противника в полосе наступления 55-й армии Ленинградского фронта. В январе 1944 года «Ленинград» был включен во вторую группу артиллерийской поддержки. В этой группе, из восьми орудий калибра 130 мм пять принадлежали лидеру. Группа должна была своим огнем содействовать наступлению войск 42-й армии в операции по снятию блокады Ленинграда в направлении Пулково—Воронья гора, где находились наиболее мощные оборонительные сооружения противника. За период с 14 по 20 января корабль (командир капитан 2 ранга В.М.Климов) своим огнем эффективно содействовал прорыву блокады. В результате контрбатарейной стрельбы «Ленинград» вместе с эсминцем «Свирепый» только 17 января при расходе 268-ми снарядов калибра 130 мм подавили две батареи противника в районе Урицка.

10 февраля 1944 года советские войска перешли в наступление. Для оказания содействия 55-й и 67-й армиям выделялись корабли КБФ, в том числе и «Ленинград», которые своей артиллерией подавляли очаги сопротивления противника.

Для огневого содействия войскам фронта на Карельском перешейке флот выделил корабельную артиллерию, которая должна была действовать в полосе наступления 21-й армии Ленинградского фронта, наносившей удар на выборгском направлении. На время этой операции 130-мм орудия судна, занимавшего огневую позицию на Малой Неве, были включены в состав корабельной артиллерии. 10 июня орудия судна участвовали в мощном артобстреле позиций противника. Утром 11 июня армейское командование сообщило, что в выходе кораблей в море для поддержки войск нет необходимости — наступление развивается успешно. Затем, до конца войны лидер залечивал «раны», не выходя в море дальше Кронштадта ввиду минной опасности.

С 15 февраля 1946 года по 24 декабря 1955 года лидер входил в состав 8-го ВМФ, затем — Краснознаменного Балтийского флота. 12 января 1949 года он был отнесен к подклассу эскадренных миноносцев. С 19 декабря 1951 по 25 ноября 1954 года «Ленинград» прошел капитальный ремонт и модернизацию. После короткой службы, 18 апреля 1958 года эсминец был выведен из боевого состава флота и переформирован в корабль-цель ЦЛ-75. Осенью 1959 года бывший лидер перевели на Север и 13 октября того же года включили в состав Северного флота. 15 сентября 1960 года ЦЛ-75 разоружили и переклассифицировали в плавказарму ПКЗ-16, а 10 августа 1962 года — в судно-мишень СМ-5.

Гибель

В мае 1963 года судно использовалось при отработке нового корабельного ракетного комплекса крейсера «Грозный» (проект 58) и стояло на якоре в Кандалакшском заливе (район Чупа-губа). Его поразили две крылатые ракеты П-35: одна из них прошила надстройку в районе радиорубки, вторая пробила борт выше ватерлинии в районе машинного отделения. Когда подошли буксиры, корабль с небольшим креном оставался на плаву. Завели тросы, поставили понтоны, но дело было к вечеру и буксировать поврежденную мишень из района полигона решили утром. С рассветом же ее на поверхности моря не обнаружили: бывший лидер принял много воды и лег на грунт. Однако, глубины здесь оказались небольшими, и после того как в понтоны накачали воздух, мишень всплыла. Предполагалось буксировать ее в Северодвинск, но на переходе выяснилось, что мишень едва держится на воде. Опасались, как бы она не затонула на фарватере узкого входного канала Северодвинского порта, от буксировки отказались, оставив СМ-5 на отмели у одного из Соловецких островов — на малой воде с восточной стороны острова Сенная Луда. То, что осталось от лидера «Ленинград», и сегодня находится на этой отмели.

Командиры

- капитан 3 ранга Ф.Т.Тарасов (1932-1939)

- капитан 3 ранга С.Д.Солоухин (1939— 1941)

- капитан 3 ранга Г.М.Горбачев (1941—до ноября 1942)

- капитан 2 ранга М.Д.Полегаев (ноябрь—декабрь 1942)

- капитан 2 ранга Г.С.Абашвили (декабрь 1942—сентябрь 1943)

- капитан 3 ранга Н.Н.Ротинов (сентябрь—20 ноября 1943)

- капитан 2 ранга В.М.Климов (20 ноября 1943-27 января 1945)

- капитан 3 ранга П.Т.Гребенчук (временно исполняющий должность с 27 января по апрель 1945)

- капитан 2 ранга Е.П.Збрицкий (апрель—май 1945)

- капитан 2 ранга Т.Г.Катышев (с мая 1945)

- капитан 3 (затем 2) ранга Г.П.Васильев (1946-1947)

Галерея изображений

См. также

Литература и источники информации

Ссылки

- Лидеры «Ленинград» «Москва» «Харьков»

- Лидеры типа «Ленинград» проектов 1 и 38

- Лидер эскадренных миноносцев «Ленинград»

- https://navsource.narod.ru/photos/03/264/

- https://www.navweaps.com/Weapons/WNRussian_51-50_m1936_pics.htm