Sopwith Camel

| Версия 12:01, 2 февраля 2016 | Версия 13:08, 2 февраля 2016 | |||

| Строка 92: | Строка 92: | |||

| === Модификации === | === Модификации === | |||

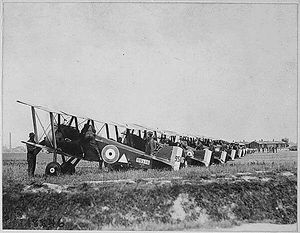

| ? | [[Файл:Camel_2f1.jpg |300px|thumb|left|Sopwith «Camel» | + | [[Файл:Camel_2f1.jpg |300px|thumb|left|Sopwith «Camel» 2F.1]] | |

| * F.1 - основная модификация со стандартными характеристиками, вооруженная двумя пулеметами "Виккерс" | * F.1 - основная модификация со стандартными характеристиками, вооруженная двумя пулеметами "Виккерс" | |||

| * 2F.1 - модификация для Королевской военно-морской авиационной службы. Отличалась чуть более короткими крыльями, легкоразборным фюзеляжем и заменой правого синхронизированного пулемета "Виккерс" на несинхронизированный "Льюис" на "адмиралтейском" станке. Произведено 340 экземпляров | * 2F.1 - модификация для Королевской военно-морской авиационной службы. Отличалась чуть более короткими крыльями, легкоразборным фюзеляжем и заменой правого синхронизированного пулемета "Виккерс" на несинхронизированный "Льюис" на "адмиралтейском" станке. Произведено 340 экземпляров | |||

Версия 13:08, 2 февраля 2016

| |

| Sopwith Aviation Company Разработчик |

| Герберт Смит Главный конструктор |

| 22 декабря 1916 г. Первый полет |

| Sopwith Aviation Company Производитель |

| 5490 шт. Выпущено всего |

| 1917 г. Принятие на вооружение |

| 1917-1920 гг. Годы эксплуатации |

| Королевский лётный корпус (КЛК) Великобритании Королевская военно-морская авиационная служба (КВМАС) Великобритании Королевские военно-воздушные силы Великобритании Основные эксплуатанты |

| авианосцы, линейные и легкие крейсера, буксируемые авианесущие баржи Носители |

| 5,72 / 8,53 / 2,59 м. Длина / Размах крыла / Высота |

| 21,46 м2 Площадь крыла |

| 402 / 660 / кг. Масса (пустого/норм./макс.) |

| ротативный звездообразный, воздушного охлаждения Тип |

| 1 шт. Количество |

| 100...150 л.с. Максимальная мощность |

| Скорость полета |

| 199 км/ч . . . максимальная (у земли) |

| 5,5 м/с Макс. скороподъемность |

| 6400 м. Потолок |

| 485 км. Дальность полёта (макс.) |

| 1 Количество человек |

два 7,7-мм пулемета, до 72 кг авиабомб

Содержание

История создания

В 1916 году, почти сразу же после запуска в производство истребителя Sopwith "Pup", главный конструктор фирмы Sopwith Герберт Смит (англ. Herbert Smith) начал работу над новым одноместным истребителем - «Щенок» уже заметно уступал в воздушных боях новейшему германскому истребителю Albatros D.III. Новый истребитель, официально называвшийся Sopwith F.1, должен был стать более быстрым и лучше вооруженным при сохранении очень хорошей маневренности предыдущей модели.

Первый полет Sopwith F.1 совершил 22 декабря 1916 года под управлением Гарри Хокера (англ. Harry George Hawker), тест-пилота Sopwith и будущего основателя Hawker Aircraft. Первые 250 самолетов были заказаны Военным министерством в мае 1917 года.

В марте 1917 года начались испытания предназначенной специально для Королевской военно-морской авиационной службы модификации 2F.1. Она отличалась конструкцией фюзеляжа и несколько измененным вооружением. Прозвище «Camel» (с англ. «верблюд») самолет получил за характерные очертания носовой части фюзеляжа. В официальных документах оно не использовалось

Производство

Всего было выпущено 5490 самолетов, из них 1325 в 1917 году и 4165 в 1918м. Основным производителем была Sopwith Aviation Company, в то же время более тысячи самолетов собрала фирма Ruston & Hornsby, специализировавшаяся до войны на тракторах. Стоимость фюзеляжа без двигателя, оружия и приборов составляла 874 фунта 10 шиллингов для F.1 и 825 фунтов для 2F.1, стоимость двигателя варьировалась от 643 фунтов 10 шиллингов (Bentley BR1, устанавливавшийся на 2F.1) до 907 фунтов 10 шиллингов (стандартный для F.1 двигатель Clerget 9B).

Описание конструкции

Конструкция самолета была типичной для конца Первой мировой войны и в основном повторяла конструкцию Sopwith "Pup". Главным отличием были более мощные двигатели и усиленное вооружение. Необычной чертой машины было то, что 90% всей ее массы было сосредоточено в двухметровой носовой части фюзеляжа.

Фюзеляж и шасси

Sopwith Camel представлял собой одностоечный цельнодеревянный биплан со смешанной обшивкой фюзеляжа. Двигатель был обшит алюминием, борта кабины и гаргрот - фанерой, остальное - полотном. Полотняной также была обшивка крыльев и оперения. Силовой каркас состоял из сосновых лонжеронов, стянутых проволокой.

Верхнее крыло было плоским трехсекционным, нижнее обладало небольшой поперечной V-образностью и было двухсекционным. Размах крыльев был на 0,4 м больше, чем у Sopwith "Pup", но хорды крыльев были меньше, в итоге площадь крыльев по сравнению с предыдущей моделью уменьшилась на 2,1 м². Фюзеляж был в целом более обтекаемым, чем у предыдущей разработки Герберта Смита. Оба крыла были оснащены элеронами.

Силовая установка и вооружение

Первые экземпляры Sopwith Camel испытывались с 9-цилиндровыми ротационными двигателями воздушного охлаждения Clerget 9Z мощностью 110 л.с. Большинство самолетов оснащалось более совершенными Clerget 9B, развивавшими 130 л.с.. По сравнению с Sopwith "Pup" энерговооруженность выросла почти в 1,5 раза. Часть самолетов (в том числе все морские 2F.1) получили еще более мощный 150-сильный Bentley BR1. При нехватке этих двух моделей использовались и другие двигатели - Le Rhône и Gnome Monosoupape .

Вооружение состояло из двух синхронизированных пулеметов «Виккерс» калибра 7,7 мм. Пулеметы устанавливались на верхнюю часть фюзеляжа перед кабиной пилота. Морской «Кэмел» вместо правого "Виккерса" нес несинхронизированный пулемет "Льюис", предназначенный для стрельбы вперед и вверх через прорезь в верхнем крыле. Также «Верблюд» мог нести до четырех 18-кг бомб, хотя их подвеска заметно ухудшала динамические характеристики.

Модификации

- F.1 - основная модификация со стандартными характеристиками, вооруженная двумя пулеметами "Виккерс"

- 2F.1 - модификация для Королевской военно-морской авиационной службы. Отличалась чуть более короткими крыльями, легкоразборным фюзеляжем и заменой правого синхронизированного пулемета "Виккерс" на несинхронизированный "Льюис" на "адмиралтейском" станке. Произведено 340 экземпляров

- F.1/3 - ночной истребитель, оба пулемета "Виккерс" заменялись на пулеметы "Льюис" на станках Фостера. Произведено 337 экземпляров

- Часть истребителей переделывалась в учебно-тренировочные варианты. В них устанавливался кокпит для второго пилота на месте основного топливного бака и демонтировалось вооружение. Переделка осуществлялась механиками учебных авиакрыльев, серийно эта модификация не производилась

Летно-технические характеристики

«Кэмел» считался очень сложным в пилотировании самолетом. Тяжелый ротационный двигатель создавал сильный гироскопический эффект, нехарактерный для других оснащенных аналогичными моторами истребителей. Это очень сильно затрудняло правые повороты, и некоторые пилоты успевали сделать левый поворот на 270° быстрее, чем правый на 90°. Пилоты испытывали также значительные сложности при взлете. При полете на малых скоростях самолет имел тенденцию сваливаться в штопор.

За годы Первой мировой войны в летных происшествиях погибло 385 пилотов «Кэмелов», а в бою - 413.

В то же время «Верблюд» отличался прекрасной маневренностью. Радиус левого виража составлял всего 15 метров, скороподъемность достигала 5,5 м/с, а максимальная скорость - 182 км/ч. На высоте до 4000 м до 1918 года у Sopwith F.1 не было достойных конкурентов ни по скорости, ни по маневренности, ни по огневой мощи.

Следует отметить, что скорость сваливания в 77 км/ч делала «Кэмел» хуже приспособленным для морского базирования, чем Sopwith "Pup"

Боевое применение

На вооружение «Верблюды» начали поступать в начале лета 1917 года. К концу июля ими были полностью укомплектованы два первых подразделения - 70я эскадрилья КЛК и 6я эскадрилья КВМАС. Первый случай боевого применения Sopwith F.1 датируется 4 июля 1917 года - четыре «Кэмела» КВМАС, базировавшихся в Дюнкерке, атаковали шестнадцать «Гот», возвращавшихся с бомбардировки Хариджа. Против наземных целей «Верблюдов» первый раз отправили в атаку 20 октября 1917 года - они сбросили 22 бомбы на аэродром в Рюмбеке, уничтожив пять германских самолетов. Первым крупным сражением с участием «Кэмелов» стала Третья битва при Ипре (также известная как битва при Пашендейле).

По состоянию на 31 октября 1918 года в строю насчитывалось 2519 Sopwith F.1 и 129 Sopwith 2F.1. Чуть больше чем за год боев пилоты «Верблюдов» одержали 1294 победы в воздушных боях, чем заслужили «Кэмелу» звание самого результативного боевого самолета Первой мировой. На «Кэмеле» летал лучший британский ас Первой мировой войны подполковник Вильям Дж. Баркер.

В 1918 году началась замена Sopwith Camel на более быстрый и простой в управлении Sopwith Snipe. После Первой мировой войны Sopwith Camel некоторое время состоял на вооружении в Бельгии, Греции, Канаде, Польше и США. Несколько «Кэмелов» использовались в ходе Гражданской войны в России, преимущественно в составе Славяно-британского авиационного корпуса (на Sopwith F.1, в частности, летал его командир, самый результативный военный летчик Российской империи, подполковник Александр Александрович Казаков)

Несмотря на то, что КВМАС получили первые Sopwith F.1 одновременно с КЛК, первоначально они использовались в сухопутном варианте. Массовое применение «Верблюдов» с боевых кораблей началось только после запуска в производство модификации 2F.1. Важнейшим ее отличием было наличие стреляющего вперед-вверх пулемета, предназначенного для борьбы с «Цеппелинами».

Sopwith 2F.1 использовались на легких и линейных крейсерах Королевского флота с платформ, установленных на полубаке или башне главного калибра. Осуществить посадку обратно на корабль летчик не мог и вынужден был приводняться. Самолет при этом часто терялся, существовал также риск гибели летчика, но это рассматривалось как приемлемая плата за возможность уничтожить разведывающие позиции флота германские дирижабли и гидросамолеты.

Оригинальным методом боевого применения «Верблюдов» был их запуск с 18-метровых несамоходных барж, изначально предназначавшихся для транспортировки гидросамолетов. 32 таких баржи, известных как Thorneycroft Seaplane Lighter, были построены в 1918 году в Ричборо. Они могли использоваться для транспортировки одного гидросамолета Curtiss H12 (для запуска которого частично затапливались) или одного Sopwith 2F.1 (для этого на барже устанавливался специальный деревянный настил). Длина баржи позволяла осуществлять лишь минимальный разбег, поэтому взлет самолета производился после набора баржей на буксире скорости не менее 20 узлов (37 км/ч). Оптимальной считалась скорость буксировки не менее 30 узлов (56 км/ч). В качестве буксиров использовались эскадренные миноносцы типа R.

Первый эксперимент по взлету с буксируемой платформы был проведен 30 мая 1918 года. Полковник Сэмсон попытался взлететь с буксируемой HMS Truculent со скоростью 32 узла (59 км/ч) баржи, используя установленный на лыжи «Кэмел». В роли хвостовой подпорки при этом выступал офицер авиабазы Филикстоу майор Кэдбери - он лежа на спине ногами удерживал легкий хвост «Верблюда» под нужным углом. Запуск закончился неудачей - «Кэмел» со свойственной для него тенденцией уходить вбок при взлете свалился под нос баржи. Полковник Сэмсон с большим трудом выплыл и был подобран эсминцем. Первый успешный взлет с авианесущей баржи (уже на «Верблюде» с обычным колесным шасси) совершил 31 июля 1918 года лейтенант Калли. Он же 10 августа 1918 года, взлетев с буксируемой HMS Redoubt баржи, уничтожил наблюдавший за маневрами Гарвичского соединения дирижабль L.53. Других успешных случаев боевого применения Sopwith 2F.1 с авианесущих барж до конца войны не было.

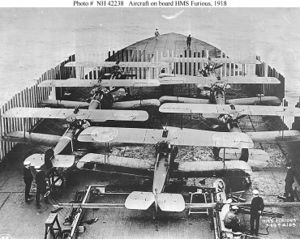

Sopwith 2F.1 также входили в состав авиагрупп первых авианосцев Королевского флота - авианесущего крейсера HMS Furious и авианосца HMS Argus. Посадка на «Фьюриес» после второй модернизации 1917-18 гг. все еще была крайне затруднительной, но технически была возможной.

Наиболее примечательным эпизодом в эксплуатации «Верблюдов» с авианосцев стала «Операция F.7» - бомбардировка базы «Цеппелинов» в Тённере на датско-германской границе 19 июля 1918 года. Рано утром семь Sopwith 2F.1 поднялись с носовой полетной палубы авианесущего крейсера HMS Furious, крейсировавшего с эскортом на расстоянии около 12 миль от побережья Германии. Каждый нес на подфюзеляжной подвеске по две 22,7-кг бомбы Купера. Самолетам требовалось преодолеть около 150 км до авиабазы и вернуться в район крейсирования британского соединения, дабы совершить посадку на воду. Пилотам было приказано в случае встречи с дирижаблями в воздухе атаковать их даже ценой отказа от бомбового удара, но избегать боя с германской истребительной авиацией. Один из самолетов был вынужден вернуться к эскадре из-за проблем с двигателем.

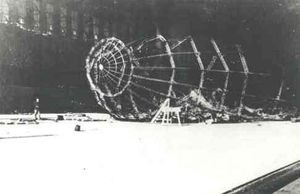

Самолеты вышли на цель примерно в 04:35 гринвичского времени. «Верблюды» следовали двумя отрядами по три машины, однако никакой координации действий между ними не было, каждый действовал сам по себе. Несмотря на противодействие ПВО базы, бомбовым ударом удалось поджечь два ангара из трех, уничтожив в одном из них дирижабли L.54 и L.60, а в другом - привязной аэростат.

Полного уничтожения базы удалось избежать благодаря тому, что персонал базы смог вынести из загоревшегося ангара хранившиеся там авиабомбы. Тем не менее, операции «Цеппелинов» с базы в Тённере были прекращены, чего и добивалось командование КВМАС при планировании операции. С британской стороны погиб один летчик - лейтенант Уолтер Илетт (англ. Walter Albert 'Toby' Yeulett), утонувший при неудачном приводнении, с германской - четверо были ранены. Рейд на Тённер стал идейным предшественником крайне удачной атаки на базу итальянского флота Таранто в ходе Второй мировой войны и заложил основы использования палубной авиации против стационарных целей.

См. также

Литература и источники информации

- Харук А.И. Истребители Первой Мировой. 100 типов боевых самолетов. — М.: Яуза: ЭКСМО, 2014. — 304 с.

Ссылки на интернет-ресурсы

- Авиационная энциклопедия: уголок неба

- William Casey "The Raid on Tondern 1918"

- Stephen Sherman. "Sopwith Camel: Successful and Versatile British Fighter of WWI"

- Larry Dwyer. "Sopwith Camel"

- J.M. Bruce. "Sopwith Camel" part 1, part 2

- National Historic Ships UK: Seaplane Lighter H21

- BBC Somerset "Fleet Air Arm Museum restores rare aircraft carrier"