Подводный аппарат

Содержание

Классификация

Принято делить подводные аппараты на обитаемые и беспилотные (необитаемые) аппараты. Большинство обитаемых аппаратов являются нормобарическими, так как в их герметичном корпусе поддерживаются параметры дыхательной смеси, близкие к нормативным атмосферным.

Подводные аппараты могут быть плавающими в толще воды, самоходными донными или с комбинированным типом движения.

По конструктивным особенностям в отдельные группы можно выделить аппараты следующих категорий:

- Батискаф — особенностью является наличие поплавка заполненного бензином; способны погружаться на любые глубины Мирового океана, включая предельные;

- Батиплан — буксируемый аппарат, «подводный планер» для наблюдений на небольших глубинах;

- Гидростат — аппарат для проведения океанографических и других глубоководных работ. Погружается в воду с помощью троса со судна-носителя, как правило оснащен манипуляторами;

- Глайдер (подводный планер) — автономный подводный аппарат, использующий в качестве источника движения (единственного или основного) изменение собственной плавучести.

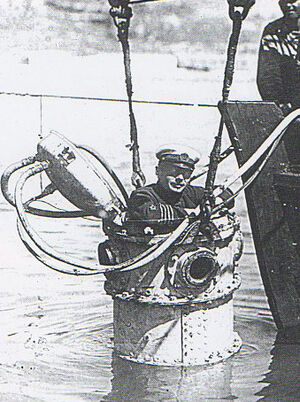

- Гипербарические обитаемые подводные аппараты - содержит отсек для водолазов, которые выполняют работу непосредственно в водной среде в условиях повышенного давления;

- Автономные глубоководные снаряды — несут оборудование для проведения подводных работ, такое как манипуляторы и отсеки для поднимаемых грузов и образцов;

- Спасательные глубоководные аппараты — оснащены пассажирским отсеком, стыковочным устройством и шлюзовой камерой для спасения экипажей подводных лодок;

- Многоместные туристические подводные аппараты — служат для подводных экскурсий, имеют пассажирский салон и дополнительные иллюминаторы.

Подводные аппараты классифицируются также по следующим признакам:

- по типу выполняемых работ — на гидрофизические, геологические, поисковые, специализированные рабочие, осмотровые и др.;

- по характеру перемещений в водной среде — на буксируемые, плавающие, перемещающиеся (в т.ч. шагающие) по грунту, или с комбинированным типом движения;

- по способу подачи энергии для функционирования — на привязные, автономные и комбинированные;

- по глубине проведения работ — для малых глубин (до 600 м), средних глубин (до 2000 м) и глубоководные (свыше 2000 м).

В круг задач боевых аппаратов входит противодействие минированию, обнаружение и локализация мин. Также разрабатываются ударные автономные подводные дроны. Есть гибридные разработки - автономный подводный аппарат не имеет вооружения на борту, но в необходимый момент может дистанционно активировать полезную нагрузку, содержащую оружие.

Беспилотные подводные аппараты могут быть

- телеуправляемыми — например, подводный робот может быть связан с надводным судном кабелем и управляться оператором;

- полностью автономными, работающими по заданной программе.

Деление необитаемых подводных аппаратов по признаку автономности сформировалось в процессе эволюции этого вида техники, и под автономностью понимается, прежде всего, энергетическая независимость аппарата от судна-носителя. Таким образом, телеуправляемыми могут называть как автономные, так и неавтономные аппараты.

История

На своих ранних этапах история подводного аппарата совпадает с историей подводной лодки. Постепенно конструкторы подводных лодок добавляли все больше устройств и механизмов, которые повышали автономность субмарин, а также оснащали лодки все более мощным оружием. В то же время, перед подводными аппаратами ставились более ограниченные задачи.

Первоначально создавались нормобарические обитаемые привязные подводные аппараты. В 1911 году американским инженером Г. Гартманом был построен первый гидростат, в котором с научными целями была достигнута глубина 640 метров. В 1923 в CCCP инженером Е. Г. Даниленко был создан гидростат, предназначенный для поиска затонувших судов. В 1927 на нём совершила погружение по геологической программе геолог М.В.Клёнова (первая женщина-гидронавт).

Опыт эксплуатации гидростата Даниленко показал, что подобная наблюдательная камера является незаменимым средством при осмотре объектов, находящихся на больших глубинах. Однако, размеры и вес гидростата Даниленко осложняли его производство и эксплуатацию. В 1926 году был построен более легкий гидростат конструкции А.З.Каплановского. Этот аппарат имел настолько удачную конструкцию, что на несколько десятилетий стал прототипом для последующих моделей глубоководных наблюдательных камер в СССР.

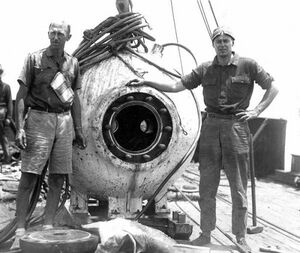

В 1929 американские учёные Уильям Биби (англ. William Beebe) и Отис Бартон (англ. Otis Barton) сконструировали первую батисферу «Век прогресса», позволившую достигнуть глубины свыше 1300 м[1].

Первые расчёты и проекты автономных обитаемых подводных аппаратов были предложены в середине 1930-х годов советскими учёными К.Э.Циолковским и Ю.А.Шиманским. В 1948 году первый автономный подводный аппарат — батискаф FRNS-2[2] был построен швейцарским учёным Огюстом Пиккаром (фр. Auguste Piccard), и при испытаниях без экипажа на борту достиг глубины 1400 метров. По проектам Пиккара во Франции и Италии были созданы в 1953 году более совершенные батискафы FRNS-3 и "Триест" (итал. Trieste).

Малогабаритный обитаемый подводный аппарат для небольших глубин SP-350 Denise (рус. «Дениза»), известный также как «ныряющее блюдце» (фр. soucoupe plongeante), впервые был построен в 1959 под руководством французского океанолога Жака Ива Кусто (фр. Jacques-Yves Cousteau).

Начиная с 1960-х годов, в различных странах интенсивно строятся малогабаритные автономные обитаемые подводные аппараты. Если в 1970 году в мире насчитывалось 45 таких аппаратов, то в 1986 году — уже более 300. Большая часть автономных обитаемых подводных аппаратов была рассчитана на глубины до 1500 метров. Для увеличения глубины погружения с начала 1980-х годов стальные корпуса обитаемых аппаратов заменяются более лёгкими титановыми.

В 1967 году в США был построен гипербарический подводный аппарат «Дип Дайвер» (англ. Deep Diver), что положило начало развитию подобных конструкций с непосредственным выходом водолазов в воду. Создаются мобильные крупнотоннажные (до 800 т) подводные исследовательские и технические аппараты, обеспечивающие работу и отдых водолазов в режиме длительного пребывания под давлением.

Предшественником современных телеуправляемых аппаратов был разработанный в 1965 году в США подводный спасательный аппарат с кабельным управлением (англ. Cable-Controlled Underwater Recovery Vehicle или CURV). Подобные аппараты использовались для проведения поиска и подъёма затонувших на большой глубине объектов. В последующие годы появились телеуправляемые подводные аппараты нового поколения, способные погружаться на большую глубину, и имеющие более совершенную фототелевизионную и гидроакустические аппаратуру, а также манипуляторные устройства. Начиная с 1980-х годов начинают создаваться полностью автономные телеуправляемые подводные аппараты с рабочей глубиной 6000 м.

За последние 30 лет в различных странах, занимающих ведущее положение в области морских технологий, было создано свыше 9000 самоходных необитаемых подводных аппаратов для решения широкого круга задач. Эти аппараты уже продемонстрировали свою эффективность при выполнении аварийно-спасательных, обзорно-поисковых, научно-исследовательских и других видов работ.

Беспилотные подводные аппараты – в настоящее время одна из наиболее важных и быстро прогрессирующих областей микроробототехники. Динамика развития этого направления тесно связана с развитием современных электронных технологий.

Особенности конструкции

Особенности конструкции обитаемых подводных аппаратов

В отсеке нормобарического обитаемого подводного аппарата должны поддерживаться параметры дыхательной смеси, близкие к нормативным атмосферным. Это во многом определяет особенности конструкции таких аппаратов.

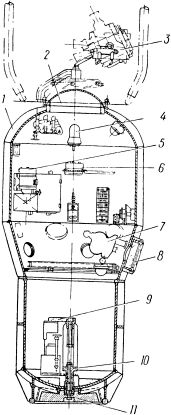

Он состоит из прочного металлического корпуса (обитаемого отсека), вокруг которого смонтированы отдельные элементы различных бортовых функциональных систем:

- движительно-рулевого комплекса, служащего для передвижения и маневрирования подводного аппарата на поверхности и под водой;

- электроэнергетической установки;

- системы погружения и всплытия, обеспечивающей значительное изменение плавучести путём заполнения водой или продувки воздухом цистерн главного балласта;

- уравнительно-дифферентной системы, позволяющей изменять в широких пределах угол наклона, скорость погружения и всплытия подводного аппарата вплоть до зависания аппарата на выбранном рабочем горизонте.

Аппарат снабжён также системами:

- гидравлики, служащей для привода забортного навесного оборудования и манипуляторов;

- научно-информационной системой, включающей в себя датчики океанологических параметров, регистрирующую аппаратуру и фототелевизионный комплекс;

- связи и навигации, необходимой для определения местонахождения аппарата и передачи информации с подводного аппарата на поверхность и обратно.

Состав воздушной смеси, температура и влажность в обитаемом отсеке поддерживаются системой жизнеобеспечения. Для придания необходимой внешней формы аппарату обычно служит съёмный легкий корпус.

Упрощённой модификацией нормобарических обитаемых подводных аппаратов являются спускаемые на тросе с надводного судна батисферы и гидростаты — толстостенные наблюдательные камеры, способные выдерживать давление больших глубин, с иллюминаторами и входным люком, оснащённые светильниками, аппаратурой фото- и киносъемки, телефонной связью и измерительными приборами.

Особенности конструкции беспилотных подводных аппаратов

К беспилотным подводным аппаратам относятся погружаемые под воду и управляемые с поверхности, или полностью автономные технические средства, оснащённые специальным оборудованием, приборами и инструментами, соответствующими характеру выполняемых задач. В эту категорию входят разнообразные по назначению и конструкции привязные, буксируемые и автономные аппараты.

Буксируемые телеуправляемые подводные аппараты обычно не имеют движительных комплексов и дифферентных систем, а их перемещение осуществляется за счёт хода судна-носителя. Такие подводные аппараты в основном предназначены для съёмки и картографирования донной поверхности.

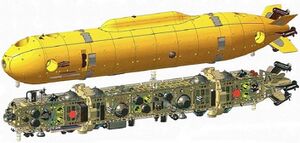

Автономные телеуправляемые подводные аппараты отличаются отсутствием кабельной линии связи и электроснабжения с судна-носителя. Такие подводные аппараты обычно состоят из корпуса обтекаемой формы с размещёнными внутри блоками навигационных приборов и управления движительно-рулевого комплекса, источниками тока относительно большой энергоёмкости и развитыми бортовыми системами сбора и обработки информации.

Примечания

- ↑ Отсутствие у батисферы возможности самостоятельного перемещения и опасность затонуть при обрыве троса привели к тому, что с середины XX века эти аппараты были вытеснены сперва батискафами, а затем мобильными обитаемыми и необитаемыми глубоководными аппаратами иных конструкций.

- ↑ Батискаф получил название в честь Бельгийского Национального Фонда Научных Исследований (англ. Fonds National de la Recherche Scientifique), финансировавшего постройку батискафа.

См. также

- Подводная лодка

- Донный аппарат

- Дрейфующий подводный аппарат

- Глубоководный аппарат

- Автономный обитаемый подводный аппарат

- Батисфера

- Мезоскаф

- Батискаф

- Батиплан

- Гидростат

Литература и источники информации

Литература

- В.И.Максимов, А.А.Новиков, О.П.Прокофьев ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Средства освоения морских глубин). — Москва: Военное Издательство Министерства Обороны СССР, 1965.

Ссылки

- Подводный аппарат

- Подводный аппарат

- Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат

- Автономный необитаемый подводный аппарат

- Подводные военные роботы

- Submersible(англ.)

- «Витязь», «Сарма», «Посейдон»: каких результатов добилась Россия в разработке подводных роботов

- ПОДВО́ДНЫЙ АППАРА́Т

- Подводные глайдеры

- Подводный планёр

- Наблюдательная камера А.З.Каплановского

- Гидростат «Север-1» (ГГ-57)