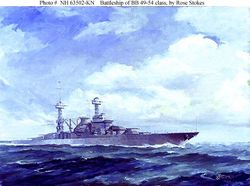

Линейные корабли типа South Dakota (1920)

| 6 ед. Заказано |

| 1920-1922 гг. Годы постройки |

| Fore River (1 ед.); NNews (1 ед.); NY Ship (2 ед.); Mare Island (1 ед.); Norfolk (1 ед.). Место строительства |

| 43893 / 47754 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 208,5 / 32,3 / 10,1 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 60000 л.с. Энергетическая установка |

| 23 узл. Скорость хода |

| 1191 чел. Общая численность |

| 343-203 / мм. Пояс/борт |

| 89+64 мм. Палуба |

| 343 / 343 мм. Траверз (носовой/кормовой) |

| 330 мм. Барбеты |

| 457 / 254-229 / 229 / 127 мм. Башни ГК (лоб/бок/тыл/крыша) |

| 406 мм. Боевая рубка |

Главный калибр

- 12 (4 х 3) - 406-мм/50 Mark 2.

Противоминный калибр

- 16 х 1 - 152-мм/53 Mark 13.

Зенитная артиллерия

- 4 х 1 - 76-мм/23 Mark 11.

Торпедные аппараты

- 2 x 1 - 533-мм.

Были заложены, но не достроены:

USS South Dakota (BB-49);

USS Indiana (BB-50);

USS Montana (BB-51);

USS North Carolina (BB-52);

USS Iowa (BB-53);

USS Massachusetts (BB-54).

Содержание

История создания

Проектирование

Новые линкоры являлись логичным завершением линии «стандартных линкоров» США, представляя собой увеличенный предыдущий тип Colorado, только с заменой двухорудийных башен ГК на трёхорудийные. Тем самым новый линкор со своими 12 406-мм орудиями в залпе становился сильнейшим в мире. Размеры его были предельными — самыми большими, какие только позволяли пройти Панамским каналом, что для боевых кораблей США критически важно.

В 1915 году США приняли обширную судостроительную программу на пять лет, согласно которой, кроме прочих кораблей, должны были быть введены в строй десять новых линкоров и шесть линейных крейсеров. Принятая при горячей поддержке тогдашнего президента США Вудро Вильсона, в декабре 1915 года эта программа была утверждена Конгрессом.

Закладка линкоров планировалась на 1917 год, но тогда не состоялась. В связи со вступлением США в мировую войну остро встал вопрос нехватки транспортов и кораблей охранения, поэтому ради массовой постройки таких судов строительство крупных боевых кораблей было отложено.

После всех задержек, в январе 1920 года первый из этих линкоров был, наконец, заложен на верфи компании «Норфолк Нэйвл Шипъярд».

Постройка

- Первым на верфи «Норфолк Нэйвл Шипъярд» (англ. Norfolk Naval Shipyard) — в городе Портсмут, штата Вирджиния — 12 января 1920 года был заложен линкор North Carolina,[1] обозначенный как BB-52.

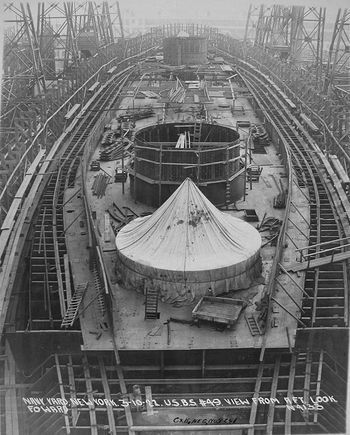

- Головной корабль South Dakota[2] с обозначением BB-49 был заложен 15 марта 1920 года на верфи «Нью-Йорк Шипбилдинг» (англ. New York Shipbuilding) в городе Камден, штат Нью-Джерси.

- Следующим, 17 мая 1920 года, заложили Iowa[3] на верфи «Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг» (англ. Newport News Shipbuilding) — в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния — с обозначением BB-53.

Далее последовала закладка:

- 1 сентября 1920 года, на верфи «Мэр Айленд Нэйвл Шипъярд» (англ. Mare Island Naval Shipyard) в городе Вальехо, штат Калифорния — линкора BB-51 Montana[4];

- 1 ноября 1920 года, на верфи «Нью-Йорк Шипбилдинг» — линкора BB-50 Indiana[5];

- 4 апреля 1921 года, на верфи «Фор Ривер Шипъярд» (англ. Fore River Shipyard) в городе Куинси, шт. Массачусетс — линкора BB-54 Massachusetts[6].

Строительство линкоров шло по графикам вплоть до февраля 1922 года, когда США, в числе прочих держав, подписали Вашингтонский военно-морской договор. Согласно его условиям, ограничивалось число и тоннаж «капитальных кораблей» — линкоров и линейных крейсеров. Большую часть недостроенных кораблей этих классов в Японии, Великобритании и США надлежало прекратить постройкой и утилизировать. На этом и закончилась история линкоров типа South Dakota: в феврале 1922 года их постройка была прекращена при готовности кораблей примерно на треть. Во второй половине 1923 года ржавевшие на стапелях гигантские корпуса разобрали на металл. Названия потом достались линкорам более поздней постройки.

Описание конструкции

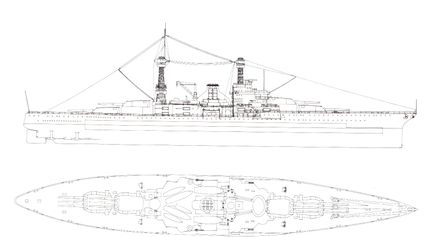

Корпус

Корпус имел полубак, продолжающийся до конца носовой надстройки. «Клиперский» форштевень был традиционным для американских линкоров тех лет, а обводы носовой оконечности выполнили в бульбообразной форме[7] — тоже широко применявшейся на всех крупных кораблях США, начиная с линкора Delaware.

Бронирование

Бронирование сохранилось без принципиальных изменений относительно прочих «стандартных линкоров», начиная с типа Nevada: мощная цитадель с 343-мм поясом прикрывала жизненно важные части корабля, хорошо защищённые башни и боевая рубка, и почти полностью неприкрытые остальные части корабля (схема бронирования «всё или ничего»).

Энергетическая установка и ходовые качества

При передаче крутящего момента от высокооборотных турбинных роторов к гребным винтам требовалось либо в несколько раз снизить число оборотов, либо — при прямом соединении турбин с гребными винтами — снижать обороты самой турбины, заставляя её работать в неоптимальном режиме. Только к концу 1920-х годов были освоены в производстве и доведены до приемлемой степени надёжности турбозубчатые агрегаты (ТЗА), за счёт мощного редуктора обеспечивающие понижение оборотов от турбин к гребным валам; до того на паротурбинных кораблях в большинстве стран применялось прямое соединение роторов турбин с валами. Американцы же на многих крупных кораблях тех лет использовали другое решение — турбоэлектрическую энергетическую установку, при которой вся мощность турбин расходовалась на питание электрических генераторов, а уже от них питались соединённые с гребными винтами электродвигатели (ЭД). Спроектированная для линкоров схема переключений турбогенераторов (ТГ) на ЭД позволяла получать множество вариантов режимов использования ЭУ, в том числе и в аварийных ситуациях при выходе из строя отдельных агрегатов. Это делало ЭУ очень манёвренной, надежной и экономичной на малых ходах (когда часть ТГ отключалась, а остальные работали с большим КПД). Таким образом, не было необходимости в сложном и ненадежном зубчатом редукторе[8]. Также не нужна была специальная турбина заднего хода, поскольку смена направления вращения гребных валов достигалась просто переключением электрической полярности — заодно и скорость хода назад могла почти сравняться с полной скоростью вперёд. Кроме того, гребные ЭД, мощность к которым передавалась по электрокабелям, а не по громоздким паропроводам, располагались далеко в корме от машинного отделения, делая гребные валы сравнительно короткими — что снижало вибрацию на полных ходах. Были у турбоэлектрических ЭУ и свои недостатки: большой вес и объём[9], сложность отладки и обслуживания, необходимость в принудительной вентиляции для отвода тепла и удаления влажного морского воздуха, опасность замыканий и пожаров при повышении влажности и затоплениях. Слабым звеном этой системы являлся отсек с мощной электроавтоматикой, обеспечивающей переключения цепей: известен случай 31 августа 1942 года, когда японская подлодка единственным удачным попаданием торпеды в правый борт оставила авианосец Saratoga полностью обесточенным на целых пять минут, причём своим ходом корабль смог двигаться лишь на следующие сутки.

На линкорах типа South Dakota в состав ЭУ входили:

- 16 водотрубных котлов с нефтяным отоплением;

- 2 главных турбогенератора постоянного тока[10] компании «Дженерал электрик» или «Вестингауз» на разных кораблях серии;

- два генератора переменного тока для вспомогательных устройств;

- четыре электродвигателя постоянного тока[11], вращавших четыре гребных винта.

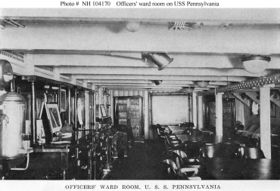

Экипаж и обитаемость

Экипаж линкора по проекту состоял из 1191 матросов и офицеров. Обитаемость корабля должна была соответствовать таковой на других линкорах ВМС США. В этом плане интересно мнение специалистов Королевского флота Великобритании, которые за время совместных действий в конце Первой мировой войны всесторонне ознакомились с линкорами союзника.

Британцы воздали должное отличной обитаемости кораблей и тому вниманию, которое было уделено удобству жизни экипажа и обслуживания механизмов и оборудования (особенно понравилась им электрическая пекарня, лазарет и корабельный магазин). Помещения и проходы на американских линкорах были просторными и удобными, хорошо вентилировались и отапливались[12]; каждый член экипажа имел шкафчик для личных вещей. Даже младшие офицеры (энсайны) располагались в удобных каютах по двое. Англичане особо отметили комфортабельные каюты, кубрики и кают-компании, а также хорошо продуманные по планировке, большие и чистые столовые команды, где столы и стулья складывались и подтягивались к подволоку, когда в них не было необходимости.

Большое впечатление на англичан произвело наличие на американских кораблях автоматов для приготовления горячего кофе и мороженого. Линкоры США имели мощные опреснительные установки и огромный запас пресной воды для бытовых нужд, так что моряки, как правило, не испытывали затруднений с питьем, а также работой бань и прачечных[13]. Хотя и здесь англичане выделили некоторые недостатки — например, не одобрили принятое у американцев совмещение умывальников и гальюнов рядового состава. Британские моряки особо отмечали удобство применения на американских линкорах большого количества электроприводов для самых различных целей, а также хорошо развитые системы внутрикорабельной связи.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Для связи на дальнее расстояние линкоры по проекту должны были получить стандартные радиорубки с единственной радиостанцией. В случае их достройки по мере службы кораблей они, несомненно, получили бы и новые радиостанции, и полный набор радиолокационного оборудования, каким обзавелись линкоры США накануне и во время Второй мировой войны.

Система управления огнём главного калибра по проекту не отличалась от прочих американских линкоров тех лет. Она состояла из командно-дальномерных постов (КДП) с 6-метровыми дальномерами, от которых данные о цели поступали на центральный артиллерийский пост (ЦАП), а тот, в свою очередь, выдавал команды наведения и выстрела расчётам башен.

Для выработки данных стрельбы на американских линкорах с 1917 года применялся аналоговый электромеханический вычислитель «Форд Mk.1», на то время один из наиболее совершенных приборов такого рода. Он учитывал не только дальность до цели, её курсовой угол и скорость, но также силу и направление ветра, влияние силы Кориолиса, состояние собственных боеприпасов, степень износа орудийных стволов и многое другое. Баллистический вычислитель «Форд» вырабатывал не только решение для текущего положения цели, но и высчитывал — на основе изменения данных о цели — где цель окажется за время полёта снарядов (иными словами, рассчитывал упреждённую точку стрельбы). Более того, этот «компьютер» мог корректировать своё решение на основе данных о разности между расчётным и реальным местом падения снарядов.

Централизованная система управления огнем противоминной артиллерии на американских линкорах до 1918 года отсутствовала (орудия противоминной батареи наводились инидивидуально, своими расчётами — используя лишь общие данные о противнике, получаемые от офицеров групп управления огнём). В 1917—1918 гг., при знакомстве с постановкой дела на британских кораблях, этот подход был признан устаревшим. Для ликвидации отставания американцы полностью скопировали британскую систему, включая приборы управления огнём ПМК фирмы «Виккерс» (в США эти приборы получили обозначение Мк.7). Все строившиеся или проходящие ремонт после 1918 года линкоры, в том числе и «Саут Дакота», должны были получить 4 поста управления огнём ПМК (по 2 на каждый борт). Все противоминные орудия имели индикаторы со стрелками, которые были связаны с вычислителями «Виккерс» в этих постах; стрелки указывали расчётам, как наводить их пушки на основе данных вычислителей — при этом сами наводчики могли даже не видеть цель.

Для целеуказания в ночных условиях на линкорах должны были служить стандартные 914-мм боевые прожектора.

В качестве плавсредств, как и на всех крупных кораблях ВМС США, предполагались большие (от 9 до 15 м длиной) моторные шлюпки с бензиновыми двигателями.

Вооружение

Главный калибр

По проекту линкоры должны были получить 12 новейших 406-мм орудий «Марк 2» с длиной ствола в 50 калибров. Разработанные специально для вооружения этих сверхдредноутов, они должны были превосходить любую артсистему, когда-либо до тех пор ставившуюся на боевой корабль[14].

Действительно, если 406-мм 45-калиберное орудие «Марк 1» на линкоре Colorado выстреливало 952-кг снаряд с начальной скоростью в 792 м/с на расстояние до 31 км, её английский аналог «16-дюймовое морское орудие Mk I» стрелял 929-кг снарядом со скоростью 788 м/с на 32 км, то 406-мм 50-калиберное «Марк 2» разгоняло более тяжёлый (1016 кг) снаряд до начальной скорости в 808 м/с, достигая по дальности 41 км. Японское 410-мм/45 орудие, даже несмотря на чуть больший калибр и почти такой же (1000 кг) снаряд, тоже немного не дотягивало по своим возможностям до новой американской пушки, выстреливая снаряд со скоростью в 790 м/с на 38,4 км.

Опытный образец нового орудия был изготовлен и отстрелян на полигоне в начале апреля 1918 года, а до 1922 года их даже успели произвести в 71 экземпляре. Однако с отменой строительства линкоров типа South Dakota и линейных крейсеров типа Lexington 406-мм/50 американская пушка для флота так и осталась в разряде опытных: их передавали только в береговую оборону, для установки на суше.

20-метровые стволы колоссальных орудий (около 130 тонн каждое) должны были смонтировать по три в четырёх линейно-возвышенных башнях линкора. Башни были стандартной для американского флота конструкции, поэтому интересна оценка, которую в то время давали башням линкоров США британские специалисты со своей точки зрения.

В отличие от английских, американские башни главного калибра имели совсем иную компоновку; отличались также системы хранения и подачи боезапаса. Некоторая часть снарядов хранилась непосредственно в боевом отделении башни — в основном, в его задней части. Сами башни по сравнению с английскими были компактнее и имели более простую форму. Вместо гидравлических приводов в американских башнях применялись электрические, что давало экономию в весе. Правда, эта экономия отчасти нивелировалась обилием ручных операций (например, открывание и закрывание замков орудий делалось вручную) — что приводило к значительно большей по сравнению с британской практикой численности башенных расчётов.

Вспомогательная и зенитная артиллерия

Противоминная артиллерия линкоров состояла из шестнадцати 152-мм 53-калиберных пушек «Марк 13». Новая пушка превосходила 127-мм орудия, установленные в качестве ПМК на всех предыдущих линкорах США, более чем вдвое по весу снаряда (48 кг против 23 кг) и на добрую треть по дальности (23 км против 17 км), лишь ненамного уступая в скорострельности (6-7 выстрелов в минуту против 8-9 для 127-мм пушки). Таким образом, противоминный калибр (ПМК) новых линкоров и линейных крейсеров должен был стать существенно мощнее, чем даже на строящихся линкорах США типа Colorado — что вполне отражало прогресс в размерах и боевых возможностях эсминцев, с которыми этому ПМК предстояло бороться. Когда согласно Вашингтонскому соглашению была прекращена достройка типов Lexington и South Dakota, 152-мм/53 пушки «Марк 13» нашли применение на лёгких крейсерах типа Omaha в качестве главного калибра.

В качестве зенитной артиллерии линкоры должны были нести по четыре 76-мм/23 пушки «Марк 11». Заряжавшиеся вручную унитарными выстрелами, эти пушки могли выпускать по 8-9 снарядов в минуту на высоту до 5,5 км — против самолётов начала 20-х годов этого считалось достаточно. Если бы эти корабли вошли в строй, то, по опыту модернизаций других линкоров США, их зенитное вооружение было бы многократно усилено.

Торпедное вооружение

В соответствии со взглядами того времени, торпедные аппараты считались вполне уместными даже на самых крупных артиллерийских кораблях. Свою долю торпедного вооружения должны были получить и новые линкоры — 2 подводных 533-мм торпедных аппарата. Торпеды системы Блисса-Льюитта «Марк 3 модель 1» при калибре в 533 мм имели 5 м в длину, а из общего веса в 934 кг девяносто пять килограммов приходилось на боезаряд. Торпеда этого типа могла идти к цели на расстояние до 8,2 км со скоростью в 27 узлов.

Авиационное вооружение

По проекту самолёты на борту новых линкоров не предусматривались. Однако, исходя из опыта службы всех американских линкоров, крейсера быстро получили бы сначала платформы для взлёта самолёта-разведчика, затем и полноценную пороховую катапульту.

Общая оценка проекта

Можно предположить, что, будучи законченными, эти линкоры были бы достойными противниками для японских кораблей программы «8+8» или британских линейных крейсеров проекта G-3 — хоть и уступая им в скорости, но заметно превосходя те и другие в могуществе вооружения. Вашингтонское соглашение прервало эти планы, оставив все эти корабли только на бумаге.

См. также

Примечания

- ↑ «Норт Кэролайн» (North Carolina) — англ. «Северная Каролина», в честь штата США.

- ↑ «Саут Дакота» (South Dakota) — англ. «Южная Дакота», в честь штата США.

- ↑ «Айова» (Iowa) — англ. «Айова», в честь штата США.

- ↑ «Монтана» (Montana) — англ. «Монтана», в честь штата США.

- ↑ «Индиана» (Indiana) — англ. «Индиана», в честь штата США.

- ↑ «Массачусетс» (Massachusetts) — англ. «Массачусетс», в честь штата США.

- ↑ Так называемый «нос Тейлора» — по имени контр-адмирала Дэвида У. Тейлора, впервые предложившего такой теоретический чертёж. Испытания показали, что «нос Тейлора» снижает сопротивление подводной части примерно на 6 %, а также уменьшает изгибающий момент, действующий на переднюю часть корпуса; его отрицательный эффект заключался в формировании высокого буруна на больших скоростях.

- ↑ Позже, на американских кораблях постройки 1930-х годов, зубчатые редукторы были основным источником неполадок, а шум при их работе достигал 125 децибел.

- ↑ На однотипных линкорах США, различающиеся только типом ЭУ (турбоэлектрическая или безредукторный прямой привод на валы) первая показала себя экономичнее на 20 % за счёт оптимального режима работы турбин, однако ценой большего в 2,5 раза удельного (на единицу мощности) веса, и на 2/3 большей площади, занимаемой в отсеках корабля энергоустановкой.

- ↑ Каждый ТГ был рассчитан на выработку постоянного тока в 5 киловольт.

- ↑ Номинальная мощность на валу для каждого двигателя составляла 11200 кВт.

- ↑ Английские моряки отметили и оборотную сторону такого комфорта — при боевых повреждениях эти просторные проходы, обилие дверей и вентиляционных отверстий способствовали бы обширным затоплениям и распространению пожаров.

- ↑ Надо отметить, что в воспоминаниях самих американских моряков — как дредноутной эпохи, так и во времена Вьетнамской кампании 1964—1972 гг. — отмечается, что пресную воду для мытья нередко экономили и подавали в краны и душевые лишь ограниченное время по часам. Вероятно, бытовые условия американцев казались англичанам очень хорошими по контрасту с тем, что было на их собственных кораблях. Скажем, во времена полярных конвоев 1942—1944 годов советские моряки (сами отнюдь не избалованные комфортом), бывая на британских сторожевиках и эсминцах, отмечали неважные условия быта их команд.

- ↑ Строго говоря, английское 457-мм/40 орудие со своим полуторатонным снарядом по-прежнему было бы вне конкуренции, но для этой сверхмощной пушки тогда так и не нашлось достаточно прочного линкора или линейного крейсера в качестве платформы — они стреляли только со специального станка, жёстко смонтированного на мониторе.

Литература и источники информации

- Мандель А. В., Скопцов В. В. Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть II. — СПб.: «АНТ-Принт», 2002. — 168 с.

- Страница из англоязычной «Википедии»

- Страница из русскоязычной «Википедии»

- Рисунки и фотографии линкора на navsource.org

- Полезная справка о системах управления огнём, в том числе американского флота межвоенного и военного периодов (англ.)