Причины поражения русских в Русско-Японской войне

Данная статья направлена на анализ причин поражения российского флота в Русско-японской войне. Действия армии остаются за рамками статьи в связи с тематикой корабельного раздела Wiki Lesta.

Содержание

- 1 Общие причины поражения в войне

- 2 Причины поражений флота в отдельных боях и сражениях

- 3 См. также

- 4 Литература и источники

- 5 Примечания

Общие причины поражения в войне

По результатам Портсмутского мирного договора 5 сентября (23 августа) 1905 года Япония получила право на аренду Ляодунского полуострова, часть КВЖД от Порт-Артура до города Чанчунь и ранее принадлежавший России Южный Сахалин. Россия признала преобладающие интересы Японии в Корее и согласилась на заключение русско-японской рыболовной конвенции. Хотя безвозвратные и санитарные потери личного состава у России были меньше, чем у Японии, но при этом Россия лишилась 17 эскадренных броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 11 бронепалубных крейсеров, 11 мореходных канонерских лодок, 21 миноносцев и эсминцев и 2 минных заградителя - всего 62 корабля, практически полностью потеряв весь свой флот в войне с уступавшим в силах противником. Поражение России в Русско-японской войне стало следствием комплекса взаимосвязанных причин. Кроме того, ряд сыгравших негативную роль факторов был характерен именно для флота

Внешнеполитический фактор

Россия и Япония вели войну в различных внешнеполитических условиях. Япония пользовалась полной поддержкой самой могущественной морской державы эпохи - Великобритании. Британские верфи построили для Японии большую часть ее флота, британские инструкторы обучали личный состав флота, британские компании помогали развивать японский военно-промышленный комплекс. Более того, Великобритания неоднократно угрожала вступлением в войну на стороне Японии. Русские корабли, переводимые в качестве подкрепления с Балтийского моря на Дальний Восток, фактически лишились возможности пользоваться услугами британских портов, разбросанных по всему пути их следования, что крайне осложняло и без того сложную задачу переброски дополнительных сил практически через половину земного шара.

Французская республика, на союз с которой рассчитывало руководство Российской империи, не желало вступать в конфронтацию с Великобританией и тем более подвергать опасности свои дальневосточные владения ради российских интересов. Поэтому позицию Франции можно было в лучшем случае охарактеризовать как «дружественный нейтралитет». Единственным союзником России в войне оказалось королевство Черногория, не имевшее флота.

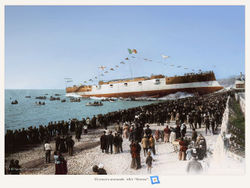

Внешняя политика Российской империи в целом явно не учитывала необходимость подготовки к войне. Самый яркий пример - то, что Россия не смогла воспользоваться сложившейся в 1902-03 годах уникальной для рынка вооружений начала века ситуацией - распродажей броненосных крейсеров, которую организовали итальянские судостроители. Дело в том, что после подписания в 1902 году Аргентиной и Чили серии договоров о взаимном разоружении, южноамериканские страны отказались от покупки нескольких современных боевых кораблей, заказанных у различных европейских заводов. Начались активные поиски покупателей. В частности, итальянская фирма Ansaldo была готова предложить желающим два броненосных крейсера первого ранга, построенных по улучшенному проекту Giuseppe Garibaldi. Изначально крейсера предложили России, но их покупка была сочтена нецелесообразной. Корабли были проданы Японии 29 декабря 1903 года и совершили переход в Японию под британским торговым флагом уже после начала войны. IJN Nisshin и IJN Kasuga участвовали во всех основных сражениях войны, хотя их можно было бы нейтрализовать минимальными дипломатическими усилиями.[1]

Стоит также отметить, что в Российской империи недостаточно эффективно работала внешняя разведка и контрразведка. Японская же, напротив, вела активный сбор информации о состоянии сил и средств русской армии и флота на Дальнем востоке. И перед войной, и во время войны японское командование благодаря эффективной разведке имело достаточно полную информацию о текущем состоянии русского флота.[2]

Внутриполитическая ситуация в России и Японии

Россия и Япония по-разному готовились практически к неизбежной войне друг с другом. Япония приняла в 1896 году судостроительную программу на 9 лет, до 1905 года, однако финансирование было распределено так, что уже в 1903 году империя получала боеспособный современный флот, а в 1904-05 годах должна была вестись достройка отдельных кораблей. В Российской империи были хорошо осведомлены о планах Японии по увеличению флота, и что этот флот вероятнее всего будет задействован именно против России. В 1898 году была принята судостроительная программа «для нужд Тихого океана», но из-за сильного противодействия Министерства финансов, не видевшего возможности изыскать большие средства на быстрый рост флота, она была растянута до конца 1905 года. Таким образом, Япония готовилась начать войну в конце 1903 - начале 1904 года, а Россия - в конце 1905 - начале 1906 года.[3]

Отношение к войне в двух государствах было совершенно разным. Япония, победоносно завершив в 1895 году войну с Китаем, лишилась большей части своих приобретений в связи с агрессивной политикой европейских держав, в том числе России, в регионе. Особое возмущение вызвала экспансия России в Корею, которую Япония считала своей эксклюзивной сферой интересов. Поэтому война с Россией воспринималась как справедливая.

В России же подобного воодушевления в связи с войной не испытывали. Страна уже в 1904 году пребывала в предреволюционном состоянии, а в 1905 году началась революция. Война с Японией рассматривалась как один из возможных способов снять социальное напряжение в обществе - министру внутренних дел Российской Империи Константину Плеве приписывается фраза «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война».[4]

Ситуация в стране негативно влияла на боевой дух русского флота, хотя и не до уровня открытых мятежей, которые произошли на Черноморском флоте в 1905 году.

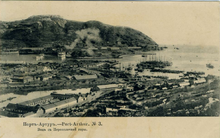

Особенности логистики на театре военных действий

Театр боевых действий фактически представлял собой домашние воды японского флота, и только на северной и северо-западной его окраинах располагались два российских порта, Владивосток и Порт-Артур. Две российских военно-морских базы разделяло более 1030 морских миль, они отделялись друг от друга Корейским полуостровом и легко контролируемыми японским флотом проливами.

Японские базы были гораздо ближе к ключевым корейским портам, нежели российские, что значительно облегчало одну из целей кампании (оккупацию Кореи) для японцев. Например, и от Владивостока, и от Порт-Артура до Пусана около 530 миль, а от японского Сасебо - 140 миль.

Существенное преимущество японскому флоту обеспечивало и то, что все основные японские арсеналы находились в местах его базирования. Хотя японская военная промышленность к 1904 году еще значительно уступала российской в плане строительства крупных боевых кораблей, но тем не менее флот мог получать все необходимое для боевых действий непосредственно из метрополии. Верфи в Сасебо, Куре и Йокосуке могли обеспечить ремонт практически любой сложности.[5]

У России на Дальнем Востоке, напротив, не было практически никакой военной промышленности. Единственный сухой док, в котором можно было ремонтировать корабли любого класса, располагался во Владивостоке. Порт-артурский док не мог принять корабли водоизмещением более 6 тысяч тонн, то есть все броненосцы и большинство крейсеров. Боевые корабли и вспомогательные суда для перехода с Балтийского моря, где располагались основные судостроительные мощности Российской империи, должны были совершить в лучшем случае переход в 11,9 тысяч миль до Порт-Артура или в 12,3 тысяч миль до Владивостока - если у них была возможность пройти Суэцким каналом, иначе им приходилось следовать в обход мыса Доброй надежды.[6] Все припасы и снаряжение для флота на практике приходилось доставлять по одноколейной Транссибирской железной дороге, которая одновременно перевозила грузы и для армии, и для гражданского населения Дальнего Востока. К началу войны пропускная способность железной дороги на конечном участке (Китайско-восточная железная дорога) составляла всего 7-8 пар поездов в сутки.[7]

И Порт-Артур, и Владивосток плохо подходили для базирования флота. Владивостокский порт зимой частично замерзает, а мелководный внутренний рейд Порт-Артура не мог вместить даже все корабли Тихоокеанской эскадры по состоянию на 1904 год, к тому же в отлив выход в море крупных кораблей был сильно затруднен. Японский флот в своих домашних портах таких затруднений не испытывал.

Вдобавок ко всему, организация снабжения флота даже в мирное время была очень плохой. На кораблях имелся только один боевой комплект снарядов. Запасных снарядов было не более 50% от нормы, да и те зачастую были недоступны. Так например, во Владивостоке было складировано более 1 тысячи снарядов калибром 305 мм, а в Порт-Артуре их было менее 200 - но все вооруженные 305-мм орудиями корабли базировались как раз в Порт-Артуре. В военное время ситуация не улучшилась.[8]

Особенности стратегии и тактики флотов

Одной из важнейших проблем русского флота было отсутствие сколь-нибудь проработанных планов ведения боевых действий на море. Предполагалось, что война начнется не ранее 1905-1906 годов, в результате планирование ограничивалось лишь общими вопросами обороны Порт-Артура с моря.[9] Японский Объединенный флот, напротив, действовал по заранее разработанному плану, без которого начинать внезапную атаку не имело смысла.

Существенно снизило эффективность русского флота господствовавшее в 1890е представление о том, что при имевшемся уровне развития артиллерийского дела эффективная стрельба на дальности свыше 20 кабельтовых практически невозможна. Под этот тезис была подогнана материально-техническая часть флота - основным боеприпасом стал предназначенный для ближнего боя бронебойный снаряд. Японское командование сделало ставку на бой на более дальних дистанциях - 40 и более кабельтовых - на которых их снаряды с повышенным содержанием взрывчатого вещества оставались столь же эффективными, как и вблизи.[10]

Подготовка личного состава флотов

Уровень подготовки командного, офицерского и рядового состава флотов двух стран сильно отличался не в пользу русского флота.

Часть японских адмиралов и старших офицеров имела достаточно свежий боевой опыт Японо-китайской войны 1894-95 годов. Причем сражения новой войны велись на том же театре боевых действий. В частности, командующий Объединенным флотом Японии адмирал Хэйхатиро Того, командующие Второй эскадрой вице-адмиралы Хиконодзё Камимура и Сотокити Уриу во время той войны командовали крейсерами. Русские адмиралы и старшие офицеры в лучшем случае участвовали в подавлении Боксерского восстания в Китае (этот опыт имелся и у части их японских противников), в худшем их боевой опыт ограничивался Русско-турецкой войной 1877-78 годов и имел слабое отношение к реалиям современной морской войны. Например, командующий Второй тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский служил лейтенантом на вспомогательном крейсере «Веста», а командующий Первой тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Степан Осипович Макаров командовал минным транспортом «Великий князь Константин».

Подготовка рядового и старшинского состава в русском флоте перед войной также была неудовлетворительной. Участник войны, командир крейсера «Диана» капитан первого ранга Александр Александрович Ливен впоследствии так писал о боевой подготовке флота:

| |

... прицельные стрельбы на русских кораблях проводились «крайне редко», а военно-морскими силами надеялись не выиграть войну у вероятного противника, а сохранить с ним «мирные отношения»... А. Ливен

|

|

В японском флоте, целенаправленно готовившемся к большой войне с Россией, наоборот сил и средств на подготовку личного состава не жалели. Строившиеся в Великобритании новые корабли поступали в Японию с комплектом запасных стволов для орудий, что давало больше возможностей для проведения учебных стрельб. Японские моряки к началу войны научились достаточно эффективно стрелять на больших по меркам эпохи дистанциях в 30-40 кабельтовых.[11]

Подготовку рядового личного состава для российского флота затруднял очень низкий уровень грамотности населения России вообще и призывников в частности. По данным переписи населения 1897 года, только 43% мужского населения страны из губерний, охваченных воинской повинностью, было грамотным. Среди призывников по всем родам войск ситуация была даже хуже - по данным на 1905 год лишь 42% призывников были грамотными.[12] Хотя флоту требовалось меньше военнослужащих по призыву, чем армии, однако все возрастающая сложность работы с корабельными механизмами повышала требования к грамотности рядового состава. Умения просто читать и писать было уже не всегда достаточно. В Японии ситуация обстояла лучше. Хотя к началу XX века Япония еще не добилась всеобщей грамотности, но по официальным данным, 85% японских призывников к 1904 году были грамотными.[13]

Материально-техническая база флотов

Несмотря на то, что в начале 20 века Российская империя имела возможность строить военные корабли всех классов на собственных верфях, а также производить необходимое вооружение и оборудование, а в составе Российского императорского флота имелись самые современные на то время корабли с выдающимися тактико-техническими характеристиками (например крейсер «Новик»), ряд особенностей материально-технической базы флота сыграл существенную роль в поражениях

Боеприпасы

В конце XIX века русский флот сделал основную ставку на бронебойные снаряды, обеспечивавшие очень хорошую бронепробиваемость на малых дистанциях (до 20 кабельтовых), но обладавшие слабым поражающим действием против легкобронированных целей и на больших дистанциях. Японцы, чьи бронебойные снаряды зачастую не отличались высоким качеством, в основном использовали очень мощные фугасные снаряды, до 12,5% массы которых составлял заряд взрывчатого вещества против 2,5% в русских снарядах. Для сравнения, русский фугасный 305-мм снаряд содержал 9 или 12,4 кг пироксилина, а японский того же калибра - 48,5 кг «шимозы».[14]

Такое решение японского командования основывалось на опыте недавней войны с Китаем и первых боевых действий новой войны. Имея как правило преимущество в скорости, японские корабли могли наносить фугасными снарядами существенный урон русским кораблям с расстояния, на котором бронебойные русские снаряды были уже неэффективны. Японские фугасы тяжело повреждали небронированные или слабо бронированные части кораблей, вызывали сильные пожары, наносили большой урон командам. Ответный огонь фугасными снарядами подобного эффекта не имел - они были значительно менее мощными.[15] Вдобавок русские фугасные снаряды отличались невысоким качеством изготовления и доставляли расчетам орудий не меньше проблем, чем японцам их печально известные за склонность к преждевременной детонации шимозные снаряды.

Особой проблемой было отсутствие фугасного снаряда для 75-мм орудий Канэ, составлявших главный калибр эскадренных миноносцев, минных заградителей, а также имевшихся в очень большом количестве на большинстве крупных кораблей флота в качестве противоминного калибра. Бронебойные снаряды с маленьким количеством взрывчатого вещества по эффективности не сильно превосходили цельнолитые пушечные ядра.[16] Это серьезно понижало боевую ценность русских миноносцев и эсминцев и снижало возможности крупных кораблей по обороне от возможных торпедных атак.

Торпедное оружие

И русский, и японский флот использовали торпеды конструкции Роберта Уайтхеда. Однако использовавшиеся на русских кораблях торпеды по большинству характеристик уступали японским[17]

| Тип торпеды[18] | Калибр, мм | Заряд ВВ, кг | Дальность, кабельтовых[19] | Скорость хода, узлов[20] |

|---|---|---|---|---|

| Ho Type 38 (Япония) | 450 | 90 | 11/16 | 27/24 |

| обр. 1898 г. (Россия) | 381 | 64 | 3/5 | 30/25 |

Очень низкая дальность хода русских торпед не позволяла их сколь-нибудь эффективно использовать против боевых кораблей, в отличие от японских. К тому же урон от попадания японских торпед был значительно выше.

Стоит отметить, что в России прекрасно осознавали необходимость постановки на вооружение более мощных торпед. В 1904 году на флот начали поступать 450-мм торпеды, но оснастить ими активно участвовавшие в боевых действиях корабли не успели.

Строительство кораблей устаревших типов

Высокие темпы развития военного дела в конце XIX - начале XX веков приводила к тому, что боевые корабли быстро устаревали морально. Новые типы брони, паровых котлов, внедрение скорострельной артиллерии, зарядов с бездымным порохом, новых торпед, горизонтально-базных дальномеров, приборов управления артиллерийским огнем, радиосвязи резко снижали боевую ценность кораблей, не прослуживших и 20 лет. И в русском, и в японском флоте имелось значительное количество устаревших кораблей постройки 1880-х годов, однако для японского флота новые корабли строились уже только по новым проектам, а для российского и в XX веке продолжалось строительство отдельных типов по устаревшим.

Наиболее яркими примерами таких кораблей стали введенные в строй в 1902-1903 годах три крейсера типа «Диана», спроектированные еще в 1895 году. Они даже на испытаниях не развивали скорость выше 19,3 узлов, при том что их ровесник, флагман японского флота эскадренный броненосец IJN Mikasa развивал 18,5 узлов. А по числу орудий главного калибра и по весу залпа они на треть уступали другим кораблям своего класса в российском флоте.

Историки флота считают крайне сомнительной даже с точки зрения военной доктрины Российской империи конца XIX века строительство двух очень больших броненосных крейсеров «Россия» и «Громобой» по образцу морально устаревшего «Рюрика».[21] По сути дела это были броненосные фрегаты с минимальной защитой орудий главного калибра, не приспособленные для эскадренного боя с современными броненосными крейсерами Японии.

Причины поражений флота в отдельных боях и сражениях

Русско-японская война запомнилась тем, что российский флот сумел добиться только одной победы (гибель эскадренных броненосцев японцев IJN Hatsuse и IJN Yashima на поставленном минным заградителем «Амур» минном поле) на фоне ряда крупных поражений.

Бой при Чемульпо

В ходе боя у Чемульпо русскому отряду в составе бронепалубного крейсера 1 ранга «Варяг» и мореходной канонерской лодки «Кореец» противостояли японские силы в составе броненосного крейсера 1 ранга, 4 бронепалубных крейсеров и одного устаревшего броненосного крейсера 3 ранга, а также 8 миноносцев. Один только броненосный крейсер IJN Asama по всем характеристикам кроме скорости превосходил оба русских корабля вместе взятых. Для захвата порта Чемульпо японцы создали подавляющее превосходство в силах.

На узком фарватере «Варяг» не мог реализовать свое главное преимущество — высокую скорость, благодаря которой можно было бы попробовать уйти от превосходящих сил противника. Следует отметить, что часть историков флота придерживается мнения, что «Варяг» вообще ни при каких обстоятельствах не мог достичь в реальных условиях показанной на испытаниях скорости в 24 узла из-за низкой надежности главной энергетической установки.[22]

В бою проявился ряд существенных конструктивных недостатков нового корабля. В частности, после первых попаданий вышел из строя дальномер. Вследствие этого и без того невысокая точность огня корабля еще больше снизилась. Отсутствие орудийных щитов повысило уязвимость расчетов к огню японских фугасов.

Команда корабля также не лучшим образом проявила себя в этом бою. «Варяг» не добился ни одного попадания по 6 кораблям противника, а после боя был затоплен на мелководье без выведения из строя основных механизмов. Это позволило японцам захватить его и ввести в строй уже в 1907 году.

Роль морально устаревшей канонерской лодки «Кореец» в этом бою была незначительной.

В целом, основной причиной гибели «Варяга» и «Корейца» стало созданное японским командованием подавляющее превосходство в силах в сочетании с фактором внезапности и грамотно выбранным местом боя. У русских кораблей не было практически никаких шансов прорваться, только нанести максимально возможный ущерб противнику.

Оборона Порт-Артура

Порт-Артур как главная база русского флота стал целью первой внезапной атаки японцев в ночь на 9 февраля (27 февраля) 1904 года. Тихоокеанская эскадра оказалась не готовой к войне (корабли стояли на внешнем рейде без противоминных сетей, дозорная служба была организована плохо), в результате чего 2 эскадренных броненосца и 1 бронепалубный крейсер оказались на несколько месяцев выведены из строя удачной атакой японских миноносцев. На руку японцам сыграл хорошо продуманный, пусть и авантюрный план внезапной ночной атаки.

Начальник морского штаба наместника на Дальнем Востоке и впоследствии командующий Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт, по воспоминаниям его подчиненных, играл в подготовке эскадры к войне скорее негативную роль, не пользовался на флоте авторитетом и только усугблял и без того невысокую готовность флота к войне своим упрямством.[23]. Участник обороны Порт-Артура адмирал Николай Оттович фон Эссен так характеризовал командование Витгефта:

| |

Теперь уже покойный адмирал Вильгельм Карлович Витгефт был честнейшим и благонамереннейшим человеком, неутомимый работник, но, к сожалению, работа его всегда была бестолковой, и всегда все его распоряжения вели ко всякого рода недоразумениям и даже несчастиям. Прослужив уже много лет во флоте, адмирал Витгефт не был вовсе моряком, а тем более военным человеком... В морскую службу Витгефт попал как бы по недоразумению, и все прохождение им службы было каким-то сплошным недоразумением...

Среди личного состава флота адмирал Витгефт не пользовался симпатией. Напротив, к нему относились с недоверием и даже враждебно. Все знали, что только благодаря упрямству и недомыслию Витгефта не были своевременно предупреждены и отозваны наши стационеры в Корее и Шанхае, и мы с началом войны таким образом потеряли „Варяг“ и „Кореец“ и лишились участия в войне „Манджура“ (стационер в Шанхае), а также потеряли транспорт с боевыми и другими запасами („Манджурия“), шедший в Артур перед началом войны и забранный японским крейсером. Витгефт, упорно отрицая возможность объявления войны, ничего не сделал, чтобы своевременно отозвать стационеров и предупредить транспорт о политическом положении дел. Наконец, несчастная для нас атака японских миноносцев в ночь с 26 на 27 января также отчасти может быть отнесена к вине адмирала Витгефта. |

|

Не был выдающимся флотоводцем и командующий эскадрой вице-адмирал Оскар Викторович Старк. Под командованием Старка первые недели войны Тихоокеанская эскадра действовала крайне пассивно, что позволяло японским армии и флоту почти без проблем заниматься высадкой войск в Корее. Более того, в первые же дни войны на собственном минном заграждении погибли минный заградитель «Енисей» и бронепалубный крейсер «Боярин». Последний был оставлен командой в состоянии, которое еще вполне допускало продолжение борьбы за живучесть.

Уже 8 марта (24 февраля) 1904 года на место Старка прибыл вице-адмирал Степан Осипович Макаров, под командованием которого значительно активизировались действия эскадры. Он сумел поднять боевой дух моряков, начал активную боевую учебу, организовал повседневную службу эскадры так, чтобы японский флот не мог безнаказанно обстреливать Порт-Артур. К сожалению, русский флот настигла одна из неудач, которые сыграли важную роль в исходе войны: вице-адмирал Макаров погиб вместе с эскадренным броненосцем «Петропавловск», когда тот подорвался на японском минном заграждении 13 апреля (31 марта) 1904 года. Гибель Макарова и «Петропавловска» не только нанесли сокрушительный удар боевому духу флота и ослабили его боевую мощь, но и привели к тому, что командующим эскадрой стал плохо пригодный к этому контр-адмирал Витгефт.

Эскадра под командованием Витгефта не смогла предотвратить высадку японского десанта на Ляодунском полуострове в 100 км от Порт-Артура 5 мая (22 апреля) 1904 года. Плохая координация действий армии и флота, неумение флота обеспечивать поддержку сухопутным войскам способствовали поражениям русской армии на полуострове, хотя и не были их основной причиной. Уже 7 августа (25 июля) 1904 года японские войска начали обстреливать Порт-Артур с суши.

После двух неудачных попыток прорыва во Владивосток, сопровождавшихся серьезными потерями, роль эскадры в обороне Порт-Артура окончательно свелась к пассивной (и не слишком эффективной) поддержке обороняющих город сил армии. Гибель Витгефта во время боя в Желтом море принципиально ситуацию не изменила - новые командующие эскадрой следовали тем же самым принципам пассивного ожидания подкреплений из европейской России. Оборона крепости велась неэффективно. После того, как японские войска подошли к крепости на дистанцию стрельбы осадных орудий, судьба эскадры была предрешена. 5 ноября (23 октября) 1904 года после попадания крупнокалиберного снаряда осадного орудия затонул эскадренный броненосец «Полтава». С 7 декабря (24 ноября) по 2 января 1905 года (20 декабря 1904 года) огнем японской артиллерии или силами экипажей были затоплены все остававшиеся на плаву корабли эскадры. 2 января 1905 года (20 декабря 1904 года) Порт-Артур капитулировал, Первая тихоокеанская эскадра прекратила свое существование, а большая часть моряков попала в плен.

Важнейшую роль в поражении при обороне Порт-Артура сыграли неготовность русского флота к войне, плохая подготовка Порт-Артура для базирования Первой Тихоокеанской эскадры, низкий уровень подготовки адмиралов, офицеров и рядового состава флота, еще более низкий уровень подготовки к войне армии, которая должна была обеспечивать сухопутную оборону базы, полная несогласованность действий армии и флота, слабая работа разведки и контрразведки. С японской стороны в ходе осады Порт-Артура не было показано никаких примеров выдающегося тактического мастерства, но при этом на протяжении всей блокады японский флот практически всегда владел инициативой.

Бой в Желтом море

Морское сражение 28 июля (10 августа) 1904 года между Первой Тихоокеанской эскадрой и силами японского Объединенного флота стало решающим для исхода войны. Японии было необходимо нейтрализовать русский флот на Дальнем Востоке, России - обеспечить своему флоту возможность хотя бы сковывать действия японского флота, базируясь на Владивосток вместо осажденного Порт-Артура. У сторон наблюдалось примерное равенство в силах - русский флот в 1,5 раза превосходил японский по эскадренным броненосцам[24], но в его составе не было броненосных крейсеров; уступал он и по миноносцам.

Сам бой шел примерно одинаково для участвовавших в нем сторон - и русские, и японские корабли наносили друг другу серьезные, но не лишавшие их боеспособности повреждения. Ситуация изменилась после того, как в середине боя двумя прямыми попаданиями убило вначале командующего эскадрой контр-адмирала Витгефта, а потом тяжело ранило командира флагманского броненосца «Цесаревич» капитана 1 ранга Николая Михайловича Иванова. Эскадра сломала строй. Только командир броненосца «Ретвизан» Эдуард Николаевич Щенснович направил свой корабль на японский флот, намереваясь идти вперед вплоть до тарана. Однако он был тяжело ранен осколком, управление кораблем было временно потеряно, и «Ретвизану» пришлось отойти к основной массе кораблей эскадры.

Принявший командование контр-адмирал Павел Петрович Ухтомский отвел эскадру в Порт-Артур, при этом «Цесаревич», а также 3 бронепалубных крейсера попытались прорваться самостоятельно. В итоге броненосец и крейсера «Аскольд» и «Диана» были интернированы в иностранных портах, а крейсер «Новик» погиб в неравном бою с двумя японскими крейсерами у берегов Сахалина. Первая Тихоокеанская эскадра больше в ходе войны активных боевых действий не вела.

Поражение в бою в Желтом море стало следствием в первую очередь низкого уровня подготовки младших флагманов и командиров русских кораблей и их еще более низкого боевого духа. Имея превосходство в эскадренных броненосцах даже после временного выхода из строя «Цесаревича» русская эскадра все еще могла идти на прорыв и даже вынудить японский флот отступить, возможно - с потерями. Однако капитаны 1 ранга отказались идти в бой после выхода из строя флагмана и не поддержали атаку «Ретвизана», а потом по приказу младшего флагмана отступили.

Важную роль в поражении в этом бою сыграла и удача, сопутствовавшая японским артиллеристам. Они трижды добились т.н. «золотого попадания», причем два раза - по флагману русской эскадры. Один раз этому «золотому попаданию» поспособствовала неудачная конструкция боевых рубок русских броненосцев, направлявшая осколки от близких разрывов внутрь.

Действия Владивостокского отряда крейсеров

Крейсерская война была важной частью военно-морской доктрины Российской империи в конце XIX - начале XX веков. В соответствии с этой доктриной строились «облегченные» броненосцы типа «Пересвет», крупные броненосные крейсера с высокой автономностью («Рюрик», «Россия», «Громобой») и многочисленные бронепалубные крейсера I ранга (например, типа «Богатырь»). Все планы войны с Японией обязательно содержали крейсерские действия на японских коммуникациях - островная Япония, сильно зависимая и от импорта, и от экспорта могла серьезно пострадать от подобного способа ведения войны.

На практике, однако, русские крейсера не могли действовать в районе наиболее оживленного японского судоходства и блокировать крупнейшие торговые порты Кобе, Осака и Иокогама (через которые проходило около 88% экспортно-импортных перевозок) просто потому, что им не хватало для этого дальности действия что при базировании в Порт-Артуре, что во Владивостоке. Для русских крейсеров могли быть уязвимы только войсковые перевозки в Корею и каботажное судоходство.[25]

Дополнительных угольных станций перед войной создано не было. Снабжение крейсеров с угольщиков в открытом море не предусматривалось. Запасы угля во Владивостокском порту были весьма ограниченными и недостаточными для активных действий. Владивостокский порт в целом был плохо готов к обеспечению действий флота даже в мирное время, не говоря уже о военном. Налетевший на скалы в мае 1904 года «Богатырь» во Владивостоке смогли починить лишь к августу 1905 года, несмотря на наличие самого большого на российском Дальнем Востоке сухого дока.

Неэффективное стратегическое планирование и слабо проработанная логистика крейсерских операций усугублялись невысоким уровнем подготовки личного, особенно командного состава. Наиболее яркий пример - крушение «Богатыря», ставшее результатом не соответствующих навигационной обстановке приказов контр-адмирала Карла Петровича Йессена.

Общая эффективность крейсерских операций Владивостокского отряда крейсеров оказалась очень невысокой. За время действия отряд потопил 10 транспортов и 12 шхун, захватил 4 транспорта и 1 шхуну, потеряв 1 корабль в бою и 1 - в навигационном происшествии.

Единственный бой крейсерского отряда с японскими кораблями 14 (1) августа 1904 года закончился поражением русского флота и гибелью крейсера «Рюрик». 3-й боевой отряд Объединенного флота в составе 4 броненосных крейсеров и 2 бронепалубных крейсеров превосходил русский отряд не только количественно, но и качественно - японские броненосные крейсера типов Asama и Izumo благодаря размещению артиллерии главного калибра в башнях превосходили русские крейсера по весу бортового залпа примерно на 60% и, что оказалось еще более важным, за счет хорошей бронезащиты оказались гораздо более живучими.

Несмотря на то, что команда «Рюрика» героически сражалась до последнего и корабль был затоплен после потери боеспособности и хода, а не затонул от повреждений, концепция «крейсера-рейдера» испытание боем не прошла. Строительство кораблей по типу «Рюрика» многие историки флота считают крупной ошибкой.[26]

Цусимское сражение

Цусимское сражение 14 (27) мая — 15 (28) мая 1905 года стало самым крупным поражением в истории русского флота. В двухдневном бою были потоплены или захвачены практически все корабли, направленные с Балтийского моря вначале для усиления, а потом - восстановления Тихоокеанской эскадры. Русский флот потерял затопленными 7 броненосцев, 3 броненосных крейсера, 2 бронепалубных крейсера, 1 вспомогательный крейсер, 5 миноносцев, 3 транспорта, сдались в плен или были захвачены 4 броненосца, 1 миноносец, 2 госпитальных судна. Цели похода 2й Тихоокеанской эскадры - перехода во Владивосток - достиг только один крейсер II ранга[27] «Алмаз» Русская эскадра потеряла убитыми 5045 человек, в плен попали 7282 человека, включая двух адмиралов. Японцы потеряли 3 миноносца[28] и 116 человек убитыми.

Результаты Цусимского сражения были предопределены всеми теми же факторами, которые привели к поражению в войне в целом. Ход боевых действий заставил отправить крупные силы с Балтики на Дальний Восток едва ли не на год раньше, чем планировалось предвоенной кораблестроительной программой. В результате эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского состояла как из слишком новых, не прошедших еще в полной мере испытания (броненосцев типа «Бородино»), так и из совершенно устаревших морально и физически (например как броненосный крейсер «Адмирал Нахимов») кораблей.

Эскадре пришлось пройти путь около 18 тысяч морских миль, при этом по большей части не было возможности заходить на ремонт и пополнение припасов в дружественные хорошо оборудованные порты. Не приспособленные для таких дальних переходов корабли вынуждены были принимать на борт до двухкратного запаса угля, который складировали везде где только можно. Это значительно затрудняло управлением перегруженными кораблями, ухудшало и без того плохие условия плавания. В ходе боя из-за перегрузки углем броневые пояса русских броненосцев оказались погружены в воду гораздо глубже, чем должны были по проекту, что увеличивало вероятность попадания японских фугасов по плохо бронированным частям корабля. Избыточный запас угля создавал проблемы и при борьбе за живучесть - лишний верхний вес снижал остойчивость.[29] Вдобавок перегруженные, прошедшие тропическими водами корабли Второй Тихоокеанской эскадры уступали японским в скорости.

Постоянные поражения в войне, падение Порт-Артура и гибель Первой Тихоокеанской эскадры, тяготы плавания и общая предреволюционная ситуация в Российской империи значительно понижали боевой дух, особенно матросов и унтер-офицеров. Ярким свидетельством этого является опубликованный в 1930-е годы роман участника боя, баталера эскадренного броненосца «Орел» Александра Силыча Новикова-Прибоя «Цусима».[30]

Уровень подготовки личного состава Второй Тихоокеанской эскадры был столь же невысоким, как и у Первой. Эскадра была укомплектована частично новобранцами, частично - резервистами. Полукругосветное плавание с Балтийского моря не дало возможности в полной мере обучить команды кораблей. Это очень ярко проявилось еще в начале сражения, когда эскадренные броненосцы эскадры, неправильно поняв не слишком ясный приказ Рожественского, едва не смешали весь строй. А.С.Новиков-Прибой так, пусть и несколько предвзято, впоследствии характеризовал эту ситуацию:

| |

...При появлении неприятеля этот горе-адмирал не смог даже нужным образом построить свою эскадру. Он поставил ее в положение, когда наши корабли либо должны были столкнуться друг с другом, либо остановить машины. Конечно, выбиралось последнее... | |

Японский флот находился в совершенно другом положении. Он по-прежнему был укомплектован современными кораблями, обладал достаточным количеством оборудованных баз, был укомплектован опытным командирским и рядовым составом, у которых за плечами был уже год победоносной войны против России. Японские адмиралы и старшие офицеры досконально знали возможности своих кораблей и очень хорошо представляли сильные и слабые стороны русского флота. Более высокий уровень организации Объединенного флота позволил японцам концентрировать огонь на головных кораблях русской эскадры, более высокая подготовка команд позволяла вести точный огонь с большей дистанции, а более удачный выбор боеприпасов позволял наносить русским кораблям тяжелый урон.

В ходе боя еще раз была продемонстрирована нежизнеспособность концепции крупного корабля-рейдера, который жертвовал бы броней ради дальности хода. Первым погибшим кораблем стал именно такой «облегченный» броненосец «Ослябя». Выявились и серьезные недостатки в конструкции броненосцев типа «Бородино» - башни среднего калибра очень легко заклинивались осколками снарядов, и вернуть их в строй в бою было практически невозможно.

Поражение в Цусимском бою стало следствием сочетания разных факторов, которые современный британский историк Джон Вествуд резюмировал следующим образом:

| |

Размышляя о том, почему была погублена 2-я эскадра, простейший ответ готов: потому что она встретилась с более сильным противником. | |

См. также

Литература и источники

Литература

- Быков П.Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия на море. — М.: Эксмо, Изографус, 2003. — С. 672. — 4000 экз. — ISBN 5–699–02964–8

- Широкорад А.Б. Россия — Англия: неизвестная война, 1857–1907. — М.: ACT, 2003. — 512 с. — 5000 экз. — ISBN ISBN 5–17–017796–8

- Кокцинский И. М. Морские бои и сражения русско-японской войны, или причина поражения: кризис управления.. — М.: Фонд Андрея Первозванного, 2002. — 436 с.

- Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура. Русско-японская война 1904–1905. — М.: Воениздат, 1952. — С. 272.

- Свечин А. А. Эволюция военного искусства. — М.: Военгиз, 1928. — Т. II. — 272 с.

- Из истории русско-японской войны 1904–1905 гг.: Сборник материалов к 100-летию со дня окончания войны.. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — Т. II. — С. 470.

- Лухманова Н. А. Японцы и их страна. — СПб.: Постоянная комиссия народных чтений, 1904.

- Мельников Р. М. «Рюрик» был первым. — Л.: Судостроение, 1989.

- Ю. Л. Коршунов, Г. В. Успенский Торпеды российского флота. — СПб.: Гангут, 1993.

- Черкасов В. Н. Записки артиллерийского офицера броненосца «Пересвет». — СПб.: Бахкра, 2000. — 150 с.

- Мельников Р. М. Крейсер «Варяг». — Л.: Судостроение, 1983.

- Егорьев В.Е. Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну 1904-1905 гг... — Л.: Военмориздат, 1939. — 276 с.

- Preston, Antony The World's Worst Warships. — London: Conway Maritime Press, 2002. — 192 с.

- Вествуд Дж. Свидетели Цусимы = Witnesses of Tsushima. — М.: Эксмо, Яуза, 2005. — 416 с.

- Новиков-Прибой А.С. Цусима. — М.: Современник, 1986. — 792 с.

- А.Полутов. О новом источнике по истории Русско-Японской войны на море 1904-1905 гг.//Морская кампания - 2006 - №2

- Титушкин С. И. Корабельная артиллерия в русско-японской войне//Гангут - 1994 - №7

- Балакин С. А. «Микаса» и другие… Японские броненосцы 1897—1905//Морская коллекция - 2004 - №8

Интернет

Примечания

- ↑ Широкорад А. Б. Россия — Англия: неизвестная война, 1857–1907. — М: ACT, 2003

- ↑ См. например: А.Полутов. О новом источнике по истории Русско-Японской войны на море 1904-1905 гг.//Морская кампания - 2006 - №2

- ↑ Кокцинский И. М. Морские бои и сражения русско-японской войны, или причина поражения: кризис управления. — М.: Фонд Андрея Первозванного, 2002. — 436 с.

- ↑ Маленькая победоносная война // Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / составитель В. В. Серов. — М.: «Локид-Пресс», 2005.

- ↑ Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура. Русско-японская война 1904–1905. — М.: Воениздат, 1952. — 272 с.

- ↑ Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура. Русско-японская война 1904–1905. — М.: Воениздат, 1952. — 272 с.

- ↑ Свечин А. А. Эволюция военного искусства. — М.-Л.: Военгиз, 1928. — Т. II.

- ↑ Из истории русско-японской войны 1904–1905 гг.: Сборник материалов к 100-летию со дня окончания войны. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — 470 с.

- ↑ Кокцинский И. М. Морские бои и сражения русско-японской войны, или причина поражения: кризис управления. — М.: Фонд Андрея Первозванного, 2002. — 436 с.

- ↑ Титушкин С. И. Корабельная артиллерия в русско-японской войне//Гангут - 1994 - №7

- ↑ Балакин С. А. «Микаса» и другие… Японские броненосцы 1897—1905//Морская коллекция - 2004 - №8

- ↑ Грамотность. — Большая Советская Энциклопедия. — 1958. — Т. 12. — С. 434.

- ↑ Лухманова Н. А. Японцы и их страна. — СПб.: Постоянная комиссия народных чтений, 1904

- ↑ Балакин С. А. «Микаса» и другие… Японские броненосцы 1897—1905//Морская коллекция - 2004 - №8

- ↑ Титушкин С. И. Корабельная артиллерия в русско-японской войне//Гангут - 1994 - №7

- ↑ Мельников Р. М. «Рюрик» был первым. — Л.: Судостроение, 1989

- ↑ Ю. Л. Коршунов, Г. В. Успенский. Торпеды российского флота. - СПб: Гангут, 1993 г.

- ↑ Оба типа имели несколько незначительно различающихся модификаций

- ↑ через косую черту указана дальность при различных режимах хода

- ↑ через косую черту указана скорость при различных установках дальности

- ↑ Мельников Р. М. «Рюрик» был первым. — Л.: Судостроение, 1989

- ↑ Р. М. Мельников. Крейсер «Варяг». Л.:Судостроение. 1983.

- ↑ Черкасов В. Н. Записки артиллерийского офицера броненосца «Пересвет». — СПб.: ООО «Бахкра», 2000. — 150 с.

- ↑ Совершенно устаревший броненосец IJN Chen Yuen, спущенный на воду еще в 1882 году, можно было не принимать в расчет

- ↑ Егорьев В. Е. Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну 1904-1905 гг. — М.-Л.: Военмориздат, 1939. - 276 с.

- ↑ Preston, Antony. The World's Worst Warships. London: Conway Maritime Press, 2002 - 192 p.

- ↑ фактически - слабо вооруженная яхта

- ↑ из них один - в столкновении

- ↑ Вествуд Дж. Свидетели Цусимы. М.:Эксмо, Яуза, 2005 - 416 с.

- ↑ Новиков-Прибой А.С. Цусима. М.:Современник - 1986 - 792 с.