Щенснович, Эдуард Николаевич

| Годы жизни | (1852 — 1910) |

| Место рождения | Соло́мбала — исторический район города Архангельск. |

| Гражданство | |

| Годы службы | |

Содержание

Биография

Родился 25 декабря 1852 года[1] в Соломбальcком военном поселение близ города Архангельска. Происходил из польских дворян, католического вероисповедания.

Военная карьера до войны

В 1867 году в возрасте 15 лет он поступил воспитанником в Морское училище. В 1869 году был принят на военную службу. 17 апреля 1871 года окончил училище гардемарином. Практику проходил на клипере «Жемчуг» в Тихом океане. В ноябре 1872 года ему присвоили звание мичман и направили на канонерскую лодку «Смерч». С 1874 года в должности ревизора на канонерской лодке «Смерч».

В 1876 году окончил Минные офицерские классы с присвоением квалификации минного офицера 2-го класса, остался в Минных классах преподавателем. Заведующий минной частью флота контр-адмирал К.П.Пилкин и начальник Минных классов капитан 1-го ранга В.П.Верховский считали Щенсновича незаменимым помощником. В том же году назначен минным офицером канонерской лодки «Чародейка».

В 1877 году произведён в лейтенанты и назначен флагманским минным офицером отделения миноносцев Чёрного моря. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

В 1877 году переведён на Балтийский флот в должности минного офицера при заведующем минной частью на флоте. В 1878 году присвоена квалификация минного офицера 1-го класса.

В 1878 году как лучший специалист направлен на Парижскую выставку для ознакомления с новейшими достижениями в области электротехники. Осенью того же года направлен в Англию и Францию для знакомства с новыми видами минно-торпедного оружия. В 1880 году окончил Минную школу Учебно-минного отряда Балтийского флота.

С 1880 года командует различными кораблями Балтийского флота (в том числе канонерской лодкой «Опыт»), проводит опыты с минным оружием. В 1885 году привёл из Англии в Кронштадт миноносец «Выборг» построенный на верфи «James & George Tomson», вблизи Глазго.

В 1885 году в чине капитана 2-го ранга направлен в Сибирскую флотилию Тихого океана, где заведовал миноносцами и их экипажами.

В 1886 году вернулся на Балтику, здесь он командовал миноносцем № 7 «Выборг». В 1887 году назначен старшим офицером корвета «Скобелев» и исполняющим обязанности флагманского офицера штаба начальников судов Морского корпуса. В 1888 назначен старшим офицером клипера «Пластун». Представил в Морское министерство свою концепцию «использования миноносцев как главного средства обороны побережья Балтийского моря в виду угрозы со стороны немецкого флота», которая так и не была реализована. В последующие годы командовал канонерской лодкой «Вихрь» (1890—1891), блокшивом «Богатырь» (1891—1892), транспортом «Секстан» (1892—1893), броненосцем береговой обороны «Колдун» (1893) и минным крейсером «Воевода» (1894—1895).

В январе 1895 года направлен в Сибирскую флотилию, где принял под командование крейсер 2-го ранга «Забияка» которым он командовал с 7 по 13 мая 1895 года. С 1895 года помощник командира экипажа Владивостокского порта. С 1896 года заведующий миноносцами Владивостокского порта.

В 1896 году переведён на Балтику, где командовал сначала броненосцем береговой обороны «Тифон», затем минным крейсером «Воевода» (1896—1897). В 1897—1898 годах в Средиземном море командует канонерской лодкой «Грозящий». 5 апреля 1898 года произведён в капитаны 1-го ранга, и в этом же году поступил слушателем в Николаевскую военно-морскую академию и назначен заведующим 6-го флотского экипажа.

В начале 1888 года представляет в министерство свою «концепцию использования миноносцев как главного средства обороны побережья Балтийского моря в виду угрозы со стороны немецкого флота». Предлагал создание «дивизии миноносцев» в количестве 90 кораблей в линии и 30 кораблей резерва. Планировались быстрые переброски сил с использованием железных дорог, а также атаки миноносцев против главных сил неприятеля. Этот план никогда не был реализован.

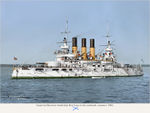

В конце 1898 года направлен в Филадельфию в качестве председателя комиссии, наблюдающей за постройкой эскадренного броненосца «Ретвизан» и крейсера «Варяг». 15 февраля 1899 года переведён в 12-й флотский экипаж и назначен командиром броненосца «Ретвизан». 21 сентября 1902 года в составе отряда кораблей вышел на Дальний Восток и прибыл а Порт-Артур 20 апреля 1903 года.

Русско-японская война

В ночь с 26 на 27 января 1904 года стоявшие на рейде Порт-Артура русские корабли, в том числе броненосец «Ретвизан» под командованием капитана 1-го ранга Щенсновича, были атакованы японскими миноносцами — началась Русско-японская война. В результате попадания торпеды «Ретвизан» получил серьёзные повреждения и был отведён командиром на мелководье. В дальнейшем броненосец неоднократно своей артиллерией наносил урон врагу, участвовал в отражении ночных атак японских миноносцев и брандеров.

За отражение, в ночь с 11 на 12 февраля 1904 года, атаки японских кораблей пытавшихся закрыть Порт-Артурскую бухту с помощью пароходов-брандеров Эдуард Николаевич был награжден орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. Щенснович стал первым среди офицеров эскадры в Порт - Артуре получившим эту почетную награду. По легенде, художник-маринист Василий Верещагин, погибший вместе с адмиралом Макаровым на эскадренном броненосце «Петропавловск» 31 марта 1904 года, якобы снял с себя орден Святого Георгия и прикрепил его Эдуарду Николаевичу.

После заделки пробоины, броненосец «Ретвизан» участвует в сражении с японским флотом в Жёлтом море 28 июля 1904 года.

При неудачной попытке прорваться во Владивосток. Для восстановления нарушенного боевого порядка эскадры, во время одного из боёв, командир «Ретвизана» своим маневром отвлёк на себя весь огонь противника, пытался таранить флагманский японский корабль. В этот момент сам командир броненосца едва не был сражен разорвавшимся снарядом. Множество осколков поразили голову капитана 1-го ранга Щенсновича. Он получил контузию и ранение в голову и брюшную полость.

После поражения и общего упадка духа защитников, Щенснович поддержал решение в дальнейшем использовать эскадру лишь для поддержки сухопутных войск. Принимал участие в обороне Порт-Артура.

Полковник Виктор Рейс и капитан 1-го ранга Эдуард Щенснович от имени русского командования подписали капитуляцию Порт-Артура в полевом госпитале в Шуйшине. Японская сторона отвергла предложение о почетной капитуляции русских войск. После капитуляции Порт-Артура попал в плен к японцам.

За эту войну он также был награждён Золотым оружием с надписью «За храбрость».

Во главе подводного флота

После окончания войны и возвращения из японского плена Э. Н. Щенснович получил назначение на Балтику, где «за отличие по службе» был произведён в контр-адмиралы и назначен младшим флагманом.

Минуя морского министра, Щенснович подал докладную записку царю: «Подводные лодки уже сейчас представляют собою серьезное боевое средство.»

К записке прилагались точные расчеты: вместо одного броненосца можно построить минимум 25 подлодок по 500 тонн водоизмещения или 60—80 лодок по 120—250 тонн водоизмещения. Эдуард Николаевич предлагал строить подводный флот на месте, опираясь на свои силы, а не заказывать субмарины иностранным фирмам; оснастить и укомплектовать мощные подводные эскадры, чтобы держать их во всех морях, к которым выходила Россия; строить лодки большие по размеру и радиусу действия; использовать подлодки также для наступления. Царю Щенснович доказывал:

| |

В случае надобности мы могли совершенно самостоятельно построить большой подводный флот — были бы только для этого даны необходимые средства. | |

К сожалению, русское правительство предпочло строить субмарины на фирме американца Лэка, необязательного и алчного дельца. Щенснович писал императору:

| |

Неужели нам и в этом деле быть позади иностранцев и давать им возможность учиться, как нас побеждать на наши же средства? А заказ лодок за границей <…> к этому и приводит <…> Изобретатель г. Лэк, получив от нашего правительства почти миллион рублей как первый платеж за лодки, немедленно по заключении контракта открыл контору для постройки этих лодок в Берлине… | |

Э.Н.Щенснович боролся за подлодки с поистине донкихотским упрямством, оправдывая прозвище, данное ему экипажем «Ретвизана», — «Идальго»[2]. Наконец, по специальному докладу Щенсновича была назначена комиссия, поддержавшая его предложения.

Указом Императора Николая II от 19 марта 1906 года Щенснович назначен заведующим подводным плаванием и первым командиром Отряда подводного плавания. Это было первое подводное формирование, включавшее все имевшиеся подводные лодки Балтийского флота: «Белуга», «Пескарь», «Стерлядь», «Сиг», «Лосось». К отряду приписаны: транспорт «Хабаровск» в качестве плавучей базы и пароход «Славянка» как обеспечивающее судно.

Щенснович стал первым организатором практического подводного плавания в русском флоте, по его инициативе в России появилась первая настоящая база для подводных сил. Всего за два года в Порту Александра III (военной гавани Либавы) построили специальный бассейн на 20 подводных лодок, оборудованный всем необходимым для субмарин и их команд — от пирсов до учебных лабораторий.

Первоначально Офицерский класс и школу рядового состава разместили на учебном судне «Хабаровск», оборудовав его учебными кабинетами, классами и одновременно возложив на него функции плавбазы и корабля-конвоира. В феврале 1906 года в классах на борту транспорта «Хабаровск» уже обучались 14 офицеров 65 человек нижних чинов.

Сам талантливый и деятельный офицер Щенснович считал, что:

| |

…подводник должен быть высоконравственным, не пьющим, бравым, смелым, отважным, не подверженным морской болезни, находчивым, спокойным, жизнерадостным и отлично знающим своё дело. | |

Эта идея легла в основу разрабатываемых в то время «Правил плавания в подводном флоте и отбора людей для службы на подводных лодках».

Заведующий подводным плаванием контр-адмирал Щенснович в одном из своих приказов напишет:

| |

Офицеры подводного плавания по ознакомлению с миноносцами должны управляться всеми механизмами и лодками самостоятельно, без какого-либо участия нижних чинов. С этой целью для обучения г.г. офицеров лодки должны выходить в море не имея ни одного нижнего чина и только в должности, как офицерские, так равно и должности нижних чинов, должны быть замещены на лодках офицерами согласно расписания... | |

И этот приказ неукоснительно выполнялся. При этом, Щенснович требовал от своих подчиненных учиться самостоятельной инициативе:

| |

К сведению господ офицеров: впредь руководствоваться только интересами дела, даже если приходится поступать вразрез с моими распоряжениями. | |

Щенснович живо интересовался вопросами психологии людей, подолгу находящихся в замкнутом пространстве. Адмирал также самостоятельно и с помощниками разрабатывал на практике методику обучения личного состава подплава: поначалу на базе подводного флота, в Либаве совсем не было теоретических занятий, всеми навыками моряки овладевали во время учебных рейсов и тренировок. Первая цель была:

| |

обучить личный состав подойти к неприятелю незаметно и попасть в него миной. | |

Преодолевая недоброжелательное отношение и доносы командира Либавского порта, Щенснович требовал строительства бассейна для своих лодок и буквально выпрашивал средств на развитие учебной базы отряда. Всего за два года в Порту Александра (военной гавани Либавы) построили специальный бассейн на 20 подводных лодок, оборудованный всем необходимым для субмарин и их команд – от пирсов до учебных лабораторий.

Эдурад Щенснович добивался также улучшения условий службы и армейского быта подводников, и за сохранения ими высоких моральных качеств. При этом, он входил в мельчайшие детали, лично предписав ввести в рацион подводников продукты, плохо поддававшиеся быстрому воздействию окружающей среды (при этом – вкусные и деликатесные), например, — сырокопчености и воблу, а также шоколад, заменил казенный штоф водки грогом, чтобы моряки были меньше подвержены простудным заболеваниям.

В марте 1907 года по сост здоровья Щенснович передает командование отрядом капитану 1-го ранга Павлу Левицкому, а Эдуарду Николаевиче был предоставлен шести месячный отпуск внутри империи и за границу, для восстановления здоровья.

В 1907 году участвует как обвинитель в процессе по посадке царской яхты «Штандарт» с царской семьёй на борту на мель. Во время процесса серьезно поставил вопрос о недостатках в организации и работе российской гидрографической службы на Балтике.

В декабре 1907 года назначен Младшим флагманом Балтийского флота. В 1907-1908 годах Начальник соединенных отрядов Балтийского моря.

В 1908—1909 годах Щенснович командир Учебного минного отряда, куда входил и Отряд подводного плавания.

Полученные ранения давали о себе знать, его назначают, в чине вице-адмирал, членом Адмиралтейств-совета (1908—1909). Руководя комиссией по пересмотру «Положения о кондукторах русского флота» в совете, адмирал готовит докладную записку по поводу наших недостатков в минувшей войне, промахов, повторявшихся в отечественном судостроении, но довести до конца эту работу не успел.

Смерть и похороны адмирала

20 декабря 1910 года Эдуард Николаевич почувствовал сильное недомогание, вызвал домой на набережную Фонтанки 127, квартира No1 делопроизводителя Адмиралтейств - совета и передал ему запечатанный портфель с документами, бывшими у него дома. На словах отдал необходимые распоряжения. Через три часа Эдуард Николаевич Щенснович скончался ...

В день похорон стоял лютый мороз к дому адмирала съезжались экипажи, подходили офицеры в морской форме. Траурная процессия двинулась по набережной Фонтанки к католической церкви Успения Пресвятой Девы Марии. После отпевания гроб с телом покойного из церкви выносили Морской министрвице – адмирал Воеводский С.А., его заместитель вице – адмирал Григорович И.К., Начальник Главного Морского Штаба контр – адмирал Яковлев Н.М., Командующий Балтийским флотом вице – адмирал Эссен Н.О. и некоторые члены Адмиралтейств-совета. В сопровождении батальона от Гвардейского флотского экипажа с положенными знамёнами, оркестром, артиллерийской батареей траурная процессия вновь по набережной Фонтанки двинулась к Выборгскому римско–католическому кладбищу. Там под грохот орудийного салюта гроб с телом вице–адмирала Эдуарда Николаевича Щенсновича, закончившего свой путь чести и славы, был предан земле.

Могила адмирала, как и само кладбище, не сохранилась. Его закрыли и сровняли с землёй в 1939 году. Дом на набережной Фонтанки No 127 был разбомблен гитлеровской авиацией в ноябре 1941 года.

Личностные характеристики по воспоминаниям современников

В книге Гарольда Графа «Императорский Балтийский флот между двумя войнами. 1906 – 1914 гг.» повествующем о его службе в порту Императора Александра III, есть такое описание адмирала Щенсновича:

| |

Начальником Учебного отряда подводного плавания был назначен известный на весь флот своей строгостью и придирчивостью контр‑адмирал Щенснович (его для простоты называли Ща). Особенно он придирался к бедным мичманам. Его любимым эпитетом было – «мичман не офицер», что, конечно, нас очень возмущало.

С большим волнением мы ожидали, пока флаг-офицер ходил докладывать адмиралу, и внимательно осматривали друг друга – нет ли какого либо изъяна в форме одежды, так как знали, что именно к ней любит больше всего придираться Щенснович. Наконец нас позвали в каюту адмирала. Он сидел за письменным столом и при нашем появлении сейчас же начал нас оглядывать испытующим оком. Мы поклонились и стояли навытяжку. Он не особенно приветливо кивнул головой и отрывисто сказал: «Садитесь.» (…) Добрый час он мучил нас, задавая каверзные вопросы по устройству судов на которых мы служили. Наконец сурово сказал: «Хотя вы и мичманы и вам следовало бы послужить вахтенными офицерами на больших кораблях, но можете подать рапорты о зачислении на отряд; с моей стороны препятствий не будет». С облегченным сердцем мы выбрались от Щенсновича. По правде сказать, прием и этот экзамен сильно охладили наше стремление стать подводниками. Достаточно было только представить всю сладость оказаться в прямом подчинении у «Щи», чтобы почувствовать горячее желание быть от него подальше. Все же через несколько дней я попробовал было заикнуться командиру, что собираюсь подать рапорт о зачислении в подводное плавание. Он так на меня обрушился и стал так убедительно доказывать, что в этом нет никакого смысла и что он в моих же интересах меня не отпустит. После этого я решил отложить всю эту затею. |

|

Семья

Отец польский дворянин, капитан в отставке Николай Войцехович Щенснович. Подофицер армии Польского Королевства, участника Ноябрьского восстания 1830 года, за участие в котором был сослан в 1833 году в Архангельск. Николай Войцехович был рабочим в Соломбале – пригороде Архангельска с расположенными там военизированными поселениям по кораблестроительной части. В 1862 году его перевели в военно-морскую базу Кронштадт.

Мать Петронелла Осиповна Недвялковская (1811-1896), дочь подпоручика.

Старший брат Александр Николаевич Щенснович (1845-1922). Образование получил в инженерном и артиллерийском училищах Морского ведомства в Петербурге. В 1868 году юнкер Александр Щенснович проходит академический курс морских наук по механическому отделению. В 1873 году поступает в Петербургский институт инженеров путей сообщения, где и обучается до 1875 года. В 1891 году Александр Щенснович был определен в город Новороссийск на должность заведующего строительными работами железнодорожной станции Новороссийск, акционерного общества Владикавказской железной дороги. В 1893 году в Новороссийске построил первую промышленную электростанцию, вырабатывающая трехфазный (переменный) ток. В апреле 1917 г. Александр Щенснович был командирован во Владивосток для приемки паровозов из США. Там его застала смена власти, которые не позволили ему вернуться в г. Новороссийск. Скончался в 1922 году на 77 году жизни в г. Хабаровск.

Племянник Щенснович Александр Александрович (22.01.1886–10.01.1942). Окончил Морской корпус (1906); штурманский офицер 1 разряда (1911). После гардемаринского плавания на линейном корабле «Цесаревич» продолжал службу на нем же до 1909 года, участвовал в оказании помощи жителям Мессины (1908). Активно занимался изобретательской деятельностью в области гидроакустики, автор радиогидроакустического метода определения места корабля в море. В годы Первой мировой войны удостоен ордена Святого Владимира 4 степени (25.01.1916), а также мечей и банта к ордену Святой Анны 3 степени (21.03.1916), звания старший лейтенант за отличие (06.12.1915). В эмиграции жил и умер в Париже, погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Сестра Эмилия Николаевна Щенснович (1847-?).

В 1898 году Эдуард Николаевич Щенснович женился на Ядвиге Змачковской (польск. Jadwigą Zmaczkowską). Брак был бездетным.

Чины и звания

| Погон | Звание |

|---|---|

|

Гардемарин - 1871 год. |

|

Мичман - 1872 год. |

|

Лейтенант - 1877 год. |

|

Капитан 2 ранга - 1885 года. |

|

Капитан 1 ранга - 5 апреля 1898 года. |

|

Контр-адмирал - 17 апреля 1905 года. |

|

Вице-адмирал - 1909 год. |

Награды

Влияние на потомков

Эдуард Николаевич Щенснович автор ряда научных статей в «Морском сборнике» и работ по применению минного оружия:

- «Краткие записки общего курса минного искусства» (1880 г.);

- «Руководство по общему курсу минного искусства» (1884—1888 гг.);

- «Общие взгляды на миноносцы и минные крейсера…» (1888 г.) и др.

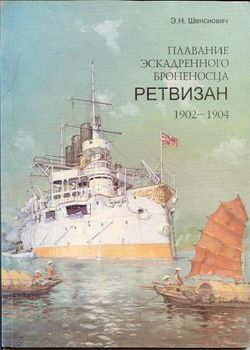

Для потомков также представляет интерес его книга воспоминаний «Плавание броненосца Ретвизан с 1902 по 1904 гг.».

Образ в искусстве и медиа

Александр Николаевич Степанов (1892-1965) на страницах своего знаменитого романа «Порт-Артура» в отличии от многих других неплохо отзывается о Щенсновиче, правда в его книги он неправильно пишет его фамилию Шенснович вместо Щенснович. Сделано это специально, ведь произведение художественное или просто Степанова подвела память точно не известно. Вот такую небольшую характеристику он ему дал, вложив его описание в воспоминание Ривы:

| |

«Наверное, ночью вздумали втягиваться на внутренний рейд, да и сели на мель», – подумала она и вспомнила при этом командира «Цесаревича», слывшего первым умником среди артурских моряков – немолодого, весьма представительного капитана первого ранга Григоровича, и хитрого, похожего на цыгана, командира «Ретвизана» – капитана первого ранга Шенсновича, считавшегося одним из лучших командиров порт-артурской эскадры. | |

Далее в книге упоминание о нем неоднократно встречается и особенно красочно он описан в главе, посвященной бою в Желтом море 28 июля 1904 года.

Примечания

- ↑ Здесь и далее даты до 1918 года по старому стилю.

- ↑ Прозвище особенно удачное, если вспомнить о некоторых важных параллелях между шляхетской массой Речи Посполитой и испано-португальскими обедневшими идальго и фидалгу

См. также

- Витгефт Вильгельм Карлович.

- Светлейший князь Ливен Александр Александрович.

- Меркушов Василий Александрович.

- Феншоу Лев Константинович.

- Князь Ухтомский Павел Петрович.

Литература и источники информации

Литература

- Степанов А.Н. Порт-Артур. — М.: Советская Россия, 1978

- Щенснович Э.Н. «Плавание броненосца Ретвизан с 1902 по 1904 гг.» СПб: Цитадель; 1999 г. 76 ст. ISBN 5-8172-0012-0

Ссылки

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Щенснович,_Эдуард_Николаевич

- https://skyclimate.ru/BookLibrary/00025-Bukva-SCH-ofitseryi/SCHENSNOVICH-Eduard-Nikolaevich.html

- https://www.belrussia.ru/page-id-600.html

- Станислав Змачинский. Парадоксы судеб и времён.

- Учебный отряд подводного плавания в Порту императора Александра III.