IJN Zuikaku (1939)

| Это незавершенная статья, вы можете помочь проекту исправив и дополнив её |

Эта статья редактируется участником <BlitzUA > в рамках конкурса «Статья на вес золота». Просьба воздержаться от правок.

IJN Zuikaku

| 25 мая 1938 года Заложен |

| 27 ноября 1939 года Спущен на воду |

| 25 сентября 1941 года Введен в строй |

| 25 октября 1944 года Гибель |

| 25675 / 29800 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 250 / 26 / 8,9 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 1690 чел. Общая численность |

| 215 / мм. Пояс/борт |

| 170 мм. Палуба |

Авиационная группа

- 72 самолёта.

Универсальная артиллерия

- 12 (6 × 2) — 127-мм/40 тип 89 мод. А1;

- 4 (2 × 2) — 127-мм/40 тип 89 мод. А2.

Зенитная артиллерия

- 36 (12 × 3) — 25-мм/60 тип 96;

- 22 × 13,2-мм пулемета (на момент вступления в строй).

Содержание

История создания

Предпосылки к созданию

Подписание Вашингтонского договора в 1922 году вызвало недовольство Японии сложившейся расстановкой сил на море. Этим договором устанавливалось соотношение сил между США, Великобританией и Японией в пропорции 5:5:3. В частности, Великобритании и США разрешалось иметь флот авианосцев общим тоннажем 135000 т, а Японии – всего 81000 т. Так же ограничивалось и максимальное водоизмещение авианосца – 27000 т. Все эти и другие пункты договора повлияли на развитие авианосцев на следующие десять лет.

Статьи Вашингтонского договора были расширены и дополнены на Лондонской конференции 1930 года. Но на вторую Лондонскую конференцию 1936 года Япония своих представителей уже не прислала. Поскольку срок действия Лондонского договора 1930 года истек, японцы объявили себя свободными от всяких ограничений при постройке авианосцев и кораблей других классов. Теперь же командование японского флота могло исходить не из того, что возможно построить в рамках наложенных ограничений, а из того, что необходимо построить для нужд флота.

В 1937 году в Японии была утверждена «Четвертая программа пополнения флота 1937 года», которая, в том числе, предусматривала постройку авианосцев IJN Shōkaku [2] и IJN Zuikaku.

Проектирование и постройка

Ко времени выхода из соглашений, Императорский флот Японии накопил большой опыт в проектировании и использовании авианосцев, чему способствовали интенсивные манёвры и войны с Китаем. Это позволило японцам спроектировать и начать строительство кораблей, которые на долгое время оказались лучшими серийными авианосцами в мире. [3]

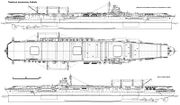

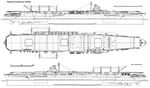

Внешне новые авианосцы Императорского флота напоминали своего предшественника, авианосец типа Sōryū. Однако, увеличенные размеры, и новый опыт в постройке кораблей, позволил создать гораздо более мощный корабль. Дополнительные 10 000 тонн водоизмещения, (почти половина от веса прототипа) пошли на увеличение прочности и защищенности корабля, на усиление его авиационного и зенитного вооружения, а также увеличение мощности его механизмов.

Для подъёма самолётов на полётную палубу предусматривались три подъёмника. Катапульты для запуска самолётов отсутствовали, так как всем японским палубным самолётам для взлёта было достаточно свободного пробега по палубе. Авиагруппу авианосцев могли составлять до 72 самолётов, и ещё 12 находились в резерве. Однако реально полная авиагруппа была на авианосцах крайне редко в связи с постоянным недостатком опытных авианосных лётчиков и самолётов.

Многие недостатки тогдашних авианосцев породило желание руководства японского флота иметь более гибкие в тактическом отношении корабли, пусть даже ценой их живучести. В результате такой политики конструкторам потребовалось обеспечить возможность дозаправки и вооружения самолётов прямо на ангарной палубе. Вкупе с отсутствием бронирования полётной палубы и ангаров это привело к опасности уничтожения авианосцев прямым попаданием двух-трёх авиабомб среднего калибра.

IJN Zuikaku был заложен на верфи фирмы Кавасаки в г. Кобе в 1938 году, спуск на воду произошел 27 ноября 1939 года. Авианосец вступил в строй 25 сентября 1941 года.

Описание конструкции

Корпус

Корпус авианосца IJN Zuikaku вобрал в себя все лучшее от японских авианосцев более ранней постройки. На гидродинамических испытаниях проведенные в опытном бассейне Технического института ВМС в Токио, авианосец получил небольшой бульб [4], предназначенный для уменьшения гидродинамического сопротивления.

Для обеспечения приемлемой мореходности конструкторы предусмотрели высокий надводный борт, надводную носовую часть клиперного типа и большой развал носовых шпангоутов, а для снижения бортовой качки установили крупные скуловые кили шириной 1,8 м и длиной 87 метров. Для повышения управляемости на IJN Zuikaku установили два рулевых пера на расстоянии 13,5 м друг от друга.

Бронирование

Бронирование корпуса среди своих одноклассников являлось самым лучшим. Оно могло защитить силовой набор корабля, его артиллерийские погреба и цистерны с авиационным топливом от воздействия артиллерийских снарядов и торпед противника, прикрывало 2/3 длины корпуса.

Корма и нос корабля оставались незащищенными. На этот счет было предусмотрено универсальное строение цитадели, даже при затоплении ее отсеков, ее объем остающийся над ватерлинией, обеспечивал плавучесть и предотвращение опрокидывания корабля.

Вертикальный броневой пояс имел бронирование в 215 мм. Изготавливался из стали NVNC. Ниже ватерлинии переходил в наклонную противоторпедную переборку толщиной 75 мм. Между поясом и наружной обшивкой было пространство в 3 м, в котором располагались отсеки, заполненные водой или топливом. С внутренней стороны брони также размещались дополнительные отсеки с водой.

Горизонтальная броневая палуба также была выполнена из стали NVNC толщиной в 170 мм. Она замыкала цитадель. Остальные палубы изготавливались из стали DS (Ducol Steel) толщиной 16 мм. Настил верхней и нижней палуб изготавливался из стальных листов толщиной 11 мм. Бронирование над главными механизмами и вооружением, а также цистернами с авиационным топливом доходило до 25 мм.

Энергетическая установка и ходовые качества

Энергетическая установка авианосца состояла из 8 паровых котлов типа Kanpon, аналогичные по своей конструкции к британским котлам типа Yarrow. Располагалась в восьми отдельных водонепроницаемых отсеках.

Котлы под нечетными номерами устанавливали в котельных отделениях по левому борту, под четными - по правому. Котлы работали на мазуте, вырабатывая перегретый пар, который подавался на четыре турбозубчатых агрегата типа Kanpon с температурой 350 градусов. За котельными отделениями располагалось машинное, разделенное на четыре водонепроницаемых отсека. В МО располагались турбины.

Каждый турбозубчатый агрегат приводил во вращение свой гребной вал диаметром 600 мм, на котором крепился трёхлопастный гребной винт диаметром 5 метров. Энергетическая установка по документам должна была выдавать мощность 160000 л.с. и максимальную скорость - 34 узла. Но на испытаниях установка показала лучшие результаты, мощность достигала до 164900 л.с. при скорости хода в 34,2 узла.

В экономическом режиме при скорости 18 узлов авианосец проходил расстояния в 9700 миль, а при скорости в 30 узлов дальность плавания сокращалась более чем в два раза, до 4200 миль.

Вспомогательное оборудование

Самолеты подавались на полетную палубу 3 уравновешенными подъемниками с электроприводами.

Оба яруса ангара имели по 6 раздвижных огнеупорных жалюзи с водяными системами охлаждения, принудительную систему вентиляции, станции пенного и химического тушения пожаров.

Экипаж и обитаемость

Экипаж авианосца составлял 1690 человек. В ходе боевых действия команда корабля увеличивалась до 1850 человек. Увеличение было обусловлено в обслуживании дополнительного оборудования и вооружения. А после гибели в битве у атолла Мидуэй флагманских кораблей 1-й авианосной дивизии статус авианосца изменился и его экипаж пополнился штабными офицерами.

Состав экипажа авианосца IJN Zuikaku на август 1942 года:

- лётный персонал, пилоты — 146 человек (из них 34 офицера);

- персонал для обслуживания взлётно-посадочных операций, авиамеханики — 627 человек (из них 22 офицера);

- экипаж авианосца — 1077 человек (из них 65 офицеров).

Вооружение

Авиационное вооружение

На момент окончания курса боевой и летной подготовки в состав авиагруппы авианосца IJN Zuikaku входило 72 самолета: 18 истребителей Mitsubishi A6M Zero, 27 пикирующих бомбардировщиков Aichi D3A2 Val и 27 торпедоносцев-бомбардировщиков Nakajima B5N2 Kate. Но со временем состав самолетов постоянно менялся.

| Дата | Истребители, модель |

Бомбардировщики, модель |

Торпедоносцы, модель |

Всего самолётов |

|---|---|---|---|---|

| |

A6M2 Zero |

D3A Val |

B5N2 Kate |

|

| |

A6M2 Zero |

D3A Val |

B5N2 Kate |

|

| |

A6M2 Zero |

D3A Val |

B5N2 Kate |

|

| |

A6M3 Zero |

D3A Val |

B5N2 Kate |

|

| |

A6M5a Zero |

D4Y1 Suisei |

B6N1 Tenzan |

|

Вспомогательная/зенитная артиллерия

На IJN Zuikaku устанавливались 127-мм орудия универсального калибра типа 89 с дальностью стрельбы 8100 м и скорострельностью до 12 выстрелов в минуту. Зенитная артиллерия состояла из 12 строенных 25-мм автоматов типа 96 с дальностью стрельбы 5200 м и скорострельностью от 110 до 260 выстрелов в минуту.

Вооружение авианосца IJN Zuikaku в разный период времени:

| Дата | 127-мм/40 тип 89 мод. А1 |

127-мм/40 тип 89 мод. А2 |

25-мм/60 тип 96 | 120-мм НУРС | 90-см прожектор |

|---|---|---|---|---|---|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Авианосец был оснащен СУАО для 127-мм орудий: 4 стабилизированных поста наводки типа 89 мод.1 с 4,5-м дальномерами типа 94; прибором для управления стрельбой типа 94, СУАО для 25-мм зенитных автоматов; 6 колонок прицельного визира тип 95.

Единственное, в чем эти авианосцы сильно уступали авианосцам Союзников, было радиолокационное вооружение.

С декабря 1942 года на авианосец установили РЛС обнаружения воздушных и надводных целей типа 21 мод.2. А в июне 1943 года он получил поисковой радар для поиска самолётов и управления огнем типа 13 с антенной лестничного типа, установленной вертикально на мачте перед стеньгой. Эти радары могли обнаружить одиночный самолет с дистанции 32 мили, а крупный корабль с дистанции 12,5 миль.

Остальное электронное оборудование корабля состояло из сонара, пассивных гидрофонов, которые располагались в подводной части носа корабля, радиомаяков для своих самолетов и пеленгаторов для перехвата радиопереговоров противника. Сонар мог обнаружить подводную лодку только в том случае, когда корабль стоял или двигался с очень малой скоростью.

Модернизации и переоборудования

С 30 июля по 12 августа 1942 года IJN Zuikaku прошел доковый ремонт на верфи в Куре. Во время этого ремонта на авианосец дополнительно установили 12 (4 X 3) 25-мм зенитных автоматов, а экипаж пополнили опытные пилоты с погибших у атолла Мидуэй авианосцев.

С 11 по 19 июня 1943 года IJN Zuikaku прошел очередной доковый ремонт в метрополии. В этот раз ему так же увеличили зенитное вооружение, до 76 (20 X 3; 16 X 1) 25-мм зенитных автоматов.

В ходе восстановительного ремонта, проводившегося с 25 июня по 2 августа 1944 года на верфи ВМФ уменьшили емкость танков авиационного топлива, их дополнительно защитили бетонными блистерами, с ангаров убрали посты заправки и подвески оружия, установили новую систему пожаротушения. Число 25-мм зенитных автоматов увеличили до 102 (22 X 3; 36 X 1) и установили 8 x 28 пусковых установок для 120-мм зенитных НУРС.

История службы

Перл-Харбор

После ввода в строй IJN Zuikaku вошел в состав 5-й дивизии авианосцев.

22 ноября 1941 года авианосец прибыл в базу Хитокаппу на Курильских островах и вступил в состав ударного соединения вице-адмирала Нагумо. 26 ноября 1941 ударное соединение направилось к Гавайским островам для нападения на Перл-Харбор. Радиостанции каждого корабля остались на берегу и продолжали между собой интенсивный радиообмен. Ни американская, ни английская разведки выхода в море крупной японской эскадры не обнаружили.

30 ноября Совет по координации боевых действий Японии решил, что объявление войны для Японии не является обязательным.

7 декабря в 7 часов 55 минут утра в Перл-Харборе, главной базе Тихоокеанского флота США на Гавайских островах, начиналась церемония поднятия государственного флага на кораблях. Но вместе со звуками горна Перл-Харбор услышал непривычный шум авиационных моторов.

Первая волна состояла из 183 японских самолетов палубной авиации. Возглавлял первую волну Мицуо Футида. С палубы IJN Zuikaku 25 пикирующих бомбардировщиков, несшие по 250-кг бомбе и 5 бомбардировщиков-торпедоносцев. В первой волне самолеты атаковали аэродромы Уэллер и Канэохе.

Через час с японских авианосцев взлетела вторая волна – 168 самолетов во главе с Минори Гэнда. Из них 27 бомбардировщиков-торпедоносцев и 9 истребителей с IJN Zuikaku. Во второй волне они атаковали авиабазу Хикэм и линкоры USS California и USS Maryland на рейде в Перл-Харборе. USS California позже затонул, в то время как USS Maryland получил средние повреждения.

Неожиданность была достигнута полная. Не смотря на запоздалый, хотя и довольно плотный зенитный огонь в гавани были потоплены 4 линкоров, 4 линкора сильно повреждены. Из строя были выведены 3 крейсера, 4 эсминца. 188 самолетов потеряла американская авиация, большинство из которых уничтожены на аэродромах. Потери составили более 3 тысяч американских солдат и офицеров. Всего 28 японских самолетов не вернулись на авианосцы. 23 декабря японская эскадра вернулась к Курильским островам.

Рабаул и рейд в Индийский океан

С 17 по 29 января 1942 года Zuikaku совместно с IJN Shōkaku оказывал прикрытие японским войскам при высадке на Новой Британии. Палубная авиация наносила удары по австралийской базе в Рабауле 20 января и Лаэ на Новой Гвинее 21 января. После завершения операции авианосец отправился на стоянку в Трук.

В апреле 1942 года, в составе соединения вице-адмирала Нагумо, он приняла участие в рейде в Индийском океане, нанося удары по британским военно-морским базам Коломбо и Тринкомали на Цейлоне, и тонущий авианосец Королевского флота HMS Hermes и тяжелых крейсеров HMS Cornwall и Дорсетшире, а также с помощью Сёкаку.

Коралловое море

Гуадалканал

Марианские острова

Гибель

Примечания

- ↑ Название можно перевести как «Везучий журавль»

- ↑ Название можно перевести как «Парящий журавль»

- ↑ Их ближайший конкурент – американский авианосец типа Essex, был заложен на четыре года позже.

- ↑ Впервые за историю Японского кораблестроения

См. также

- ВМС Японии

- Авианосцы типа Shōkaku

- IJN Shōkaku (1939)

- Нападение на Пёрл-Харбор

- Сражение в Коралловом море

Список источников

Литература

- Апальков Ю.В. Боевые корабли японского флота. Линкоры и авианосцы 10.1918-8.1945 гг.- СПб.: Галея-Принт, 1997.

- Сидоренко В.В., Пинак Е.Р. Японские авианосцы Второй Мировой. «Драконы» Перл-Харбора и Мидуэя. — Москва: Коллекция, Яуза, Эксмо, 2010.

- Шант К., Бишоп К. Авианосцы. Самые грозные авианесущие корабли мира и их самолеты. Иллюстрированная энциклопедия./Пер с англ./ - М.Омега, 2006.