Ракетные крейсера типа «Грозный» проекта 58

| Версия 16:39, 19 октября 2014 | Текущая версия на 14:19, 15 апреля 2024 | |||

не показано 7 промежуточных версии 3 участников | ||||

| Строка 1: | Строка 1: | |||

| ? | {{ | + | {{Тип корабля | |

| ? | + | |Название типа = Ракетные крейсера типа «Грозный» | ||

| ? | + | |Картинка = Грозный_(1961).jpg | ||

| ? | |Название | + | |Предшественники = [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Спокойный»_проекта_56|Эскадренные миноносцы типа «Спокойный» (пр. 56)]] | |

| ? | |Картинка = | + | |Дочерние типы = [[Navy:Ракетные_крейсера_типа_«Адмирал_Зозуля»_проекта_1134_«Беркут»|Ракетные крейсера типа «Адмирал Зозуля» (пр. 1134)]] | |

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | |Дочерние | + | ||

| <!-- | <!-- | |||

| + | ||||

| + | Постройка и служба | |||

| + | ||||

| + | --> | |||

| + | |Заказано = 4 | |||

| + | |Построено = 4 | |||

| + | |Годы постройки = 1960-1965 | |||

| + | |Годы службы = 1964-2002 | |||

| + | |Место строительства = Завод имени А. А. Жданова, г. Ленинград | |||

| + | <!-- | |||

| Общие данные | Общие данные | |||

| Строка 18: | Строка 24: | |||

| |Ширина = 16 | |Ширина = 16 | |||

| |Осадка = 5,1 | |Осадка = 5,1 | |||

| ? | + | |Энергетическая установка = {{comment|КТУ|котлотурбинная установка}}, 91000 л.с. | ||

| ? | + | |Скорость хода = 34 | ||

| ? | Энергетическая установка | + | |Дальность плавания = 4500 | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | | | + | ||

| ? | | | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | |Скорость хода | + | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | |Дальность плавания | + | ||

| <!-- | <!-- | |||

| Строка 49: | Строка 32: | |||

| --> | --> | |||

| ? | |Общая численность = | + | |Общая численность = 339 | |

| ? | |Офицеры = | + | |Офицеры = 27 | |

| ? | |Мичманы = | + | |Мичманы = 29 | |

| ? | |Матросы = | + | |Матросы = 283 | |

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| <!-- | <!-- | |||

| Строка 77: | Строка 43: | |||

| |Вооружение = | |Вооружение = | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| ? | | | + | |Ракетное | |

| ? | | | + | |2х4 ПУ ПКРК П-35 | |

| + | |1х2 ПУ ЗРК М-1 «Волна» | |||

| }} | }} | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| ? | | | + | |Артиллерийское | |

| ? | | | + | |2х2 76,2-мм башни АК-726 | |

| ? | | | + | |2x1 45-мм салютных полуавтомата 21-К<ref>В таблице приведено проектное вооружение, при модернизации было добавлено 4x6 30-мм ЗАК АК-630.</ref> | |

| }} | }} | |||

| {{КорабльКарточкаСписок | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| ? | | | + | |Противолодочное | |

| ? | | | + | |2х12 РБУ-6000 «Смерч-2» | |

| }} | }} | |||

| ? | | | + | {{КорабльКарточкаСписок | |

| + | |Торпедное | |||

| + | |2х3 533-мм ТТА-53-57бис | |||

| }} | }} | |||

| + | {{КорабльКарточкаСписок | |||

| + | |Авиагруппа | |||

| + | |1 вертолёт Ка-25 | |||

| + | }} | |||

| + | |Построенные корабли = | |||

| + | * [[Navy:Грозный_(1961)|РКР «Грозный» (1961)]], <br /> | |||

| + | * [[Navy:Адмирал_Фокин_(1961)|РКР «Адмирал Фокин» (1961)]], <br /> | |||

| + | * [[Navy:Адмирал_Головко_(1962)|РКР «Адмирал Головко» (1962)]], <br /> | |||

| + | * [[Navy:Варяг (1963)|ГРКР «Варяг» (1963)]]. | |||

| + | }} | |||

| + | ||||

| {{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||

| ? | |pic = | + | |pic = Fokin2.jpg | |

| ? | |content = | + | |content = '''Крейсера типа «Грозный» проекта 58''' - первые [[Navy:Ракетный_крейсер|ракетные крейсера]] [[Navy:Военно-Морской_Флот_СССР|советского флота]] (при закладке классифицировались как эсминцы, во время достройки перечислены в класс [[Navy:Крейсер|крейсеров]]). Отличались мощным вооружением при небольшом водоизмещении; впервые в мире получили ударный ракетный комплекс наряду с зенитными ракетами. Построенные крейсера успели послужить на всех 4-х флотах Советского Союза; к началу 1990-х годов были списаны по старости, за исключением [[Navy:Адмирал_Головко_(1962)|крейсера «Адмирала Головко»]], в составе Черноморского флота дослужившего до 2002 года. | |

| ? | + | |||

| }} | }} | |||

| ? | = Общие сведения = | + | == Общие сведения == | |

| ? | + | |||

| ? | = История создания = | + | == История создания == | |

| === Предпосылки к созданию === | === Предпосылки к созданию === | |||

| ? | + | |||

| + | Во второй половине 1950-х годов на флоте уже был накоплен опыт в области постройки кораблей с ракетным вооружением и собрано много экспериментальных данных. Это позволило развернуть работы по созданию ракетного корабля принципиально нового типа - обладающего большой ударной и оборонительной мощью и предназначенного не только для ПВО флотских соединений, но и уничтожения боевых кораблей и транспортов противника. Состав его вооружения и широкие боевые возможности впоследствии послужили основанием к образованию в советском ВМФ нового класса кораблей — ракетных крейсеров. | |||

| === Проектирование === | === Проектирование === | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| + | В конце 1956 года были утверждены тактико-технические требования на разработку эсминца с управляемыми ракетными комплексами и его основного вооружения: зенитно-ракетного комплекса и противокорабельного ракетного комплекса. В марте 1958 г. был готов технический проект эсминца, получившего шифр «проект 58». | |||

| + | == Постройка и испытания == | |||

| + | Серия из 4 кораблей (первоначально классифицированных как эсминцы) строилась на заводе имени А. А. Жданова (Северная верфь) в Ленинграде. | |||

| + | 22 июля 1962 года первый корабль проекта 58 «Грозный» произвел успешные ракетные стрельбы в присутствии Н. С. Хрущёва. 4 ноября 1962 года приняли решение о переклассификации этих кораблей в ракетные крейсера. Это отразилось и в названиях: 3 находящиеся в достройке корабля вместо традиционных для эсминцев названий-прилагательных («Стерегущий» «Доблестный» и «Сообразительный») получили имена «Адмирал Фокин», «Адмирал Головко» и «Варяг». | |||

| + | Всего было построено 4 ракетных крейсера - по одному на каждый флот ВМФ СССР из 16 планируемых. Изменение планов было обусловлено смещением приоритета в строительстве надводных кораблей в сторону противолодочного направления. | |||

| + | == Описание конструкции == | |||

| + | === Корпус === | |||

| + | Корпус крейсера выполнялся сварным из низколегированной стали марки СХЛ-4 и формировался из объёмных секций. Для компенсации изгибающих нагрузок при штормовых условиях предусматривалось верхний стрингерный угольник борта, средние пазы верхней палубы в районах вырезов, а также крепление скуловых килей и листов надстроек из сплава АМГ к стальным конструкциям выполнять на заклёпках. Носовые обводы исполнялись с небольшим развалом шпангоутов. Корабль имел заметный наклон форштевня, протяжённый полубак со значительной седловатостью в носовой части. Две башнеподобные мачты и три отдельно расположенные надстройки с двумя дымовыми трубами придавали крейсеру характерный и легко узнаваемый силуэт. | |||

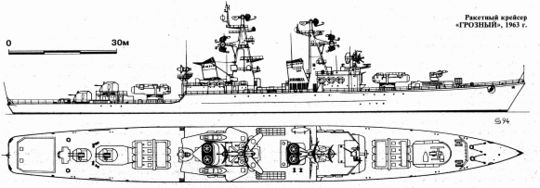

| + | [[Файл:ship_58_plan.jpg|540px|thumbnail|center|<small>Общий вид ракетного крейсера проекта 58</small>]] | |||

| + | Система набора — продольная с длиной шпации 500 мм. Двойное дно простиралось на протяжении всей длины корпуса корабля и переходило в двойной борт, а междудонное пространство использовалось для хранения топлива и воды. Верхняя палуба была непрерывна по всей длине и имела погибь в носовой части. Нижняя (жилая) палуба располагалась в нос и корму от машинных и котельных отделений. На палубе полубака и верхней палубе смонтированы три надстройки и две пирамидальные башнеподобные мачты. Кормовая и средняя с грот-мачтой надстройки одноярусные, а носовая с фок-мачтой трёхярусная. Надстройки выполнялись из алюминиево-магниевых сплавов марок АМГ-5В и АМГ-6Т (только передняя стенка носовой и задняя стенка кормовой надстроек<ref>Как раз этим стенкам надстроек предстояло выдерживать реактивные струи стартующих с корабля крылатых ракет, именно поэтому их выполнили из стали вместо лёгких сплавов.</ref>, два яруса фок-мачты, башенная часть грот-мачты, а также подкрепления под антенные посты РЛС изготавливались из стали). | |||

| + | Все главные и вспомогательные механизмы монтировались внутри корпуса корабля на фундаментах и основаниях с использованием амортизации, что уменьшало шум внутри отсеков и существенно снижало акустические поля вокруг корабля. Было учтено возможное применение противником ядерного оружия: обводы корпуса, надстроек и башнеподобных мачт увеличивали стойкость к ударной волне, а отсутствие в корпусе иллюминаторов упрощало возможную дезактивацию крейсера. Наличие активных успокоителей качки в виде бортовых управляемых рулей и скуловых килей улучшало управляемость и боевые возможности в штормовых условиях. | |||

| + | Непотопляемость корабля обеспечивалась делением корпуса поперечными водонепроницаемыми переборками на 17 отсеков и сохранялась при затоплении трех любых смежных отсеков, разделённых главными водонепроницаемыми переборками. | |||

| + | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||

| + | Главная энергетическая установка (ГЭУ) корабля являлась дальнейшим развитием котлотурбинных установок кораблей предыдущих проектов. Вместе с тем впервые в советской корабельной энергетике был применён принципиально новый котельный комплекс с котлами КВН-95/64. Однако для достижения высокой скорости полного хода (согласно техзадания - 34 узла) потребовалась форсировка котлов при сохранении требований жёсткой весовой дисциплины в постройке главных турбозубчатых агрегатов. Используя накопленный опыт проектирования и достижения науки 50-60-х годов, конструкторам удалось (по сравнению с предыдущим турбоагрегатом для кораблей [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Спокойный»_проекта_56|проекта 56]]) повысить мощность агрегата на 25% при одновременном снижении на 35% его массы и увеличении КПД на 3-4%. В это же время в СКБК под руководством Г. А. Гасанова был спроектирован и построен высоконапорный паровой котел КВН 95/64 с высокими параметрами пара, в котором впервые было применено разработанное сотрудником 1-го ЦНИИ МО Ю. А. Убранцевым газоохлаждающее устройство эжекционного типа, позволившее снизить температуру уходящих газов до 100°С, что обеспечило значительное уменьшение теплового поля корабля. | |||

| + | [[Файл:Грозный_(1961).jpg|240px|thumbnail|right|Ракетный крейсер «Грозный» в море на полном ходу]] | |||

| + | Главная энергетическая установка крейсеров проекта 58 - механическая двухвальная, состояла из двух паровых турбозубчатых агрегатов ТВ-12 и 4 котлов КВН-95/64, которые располагались в двух отсеках в средней части корпуса корабля. ГЭУ компоновалась в два автономных эшелона из носового и кормового машинно-котельных отделений. Носовой турбозубчатый агрегат работал на гребной вал правого борта, а кормовой — на вал левого борта. Агрегаты передавали вращение на два малошумных винта фиксированного шага. | |||

| + | Главный турбозубчатый агрегат (ГТЗА) ТВ-12 автономный, многоступенчатый, высокооборотный, активного типа с рабочим давлением пара в 64 кг/см <sup>2</sup> и мощностью в 45 000 л.с. Агрегат состоял из одной турбины высокого давления и двух турбин низкого давления и имел двухкорпусную компоновку. Турбины, в свою очередь, делились на предназначенные для переднего и заднего хода со ступенями крейсерского и экономического ходов. Главная зубчатая одноступенчатая передача суммировала и передавала крутящий момент от турбин на валопровод, обеспечивая частоту вращения гребного вала на полном ходу в 300 об/мин. Дублированные вспомогательные механизмы ГТЗА (циркуляционные, конденсатные и масляные насосы) приводились в движение от турбинных приводов. Основные трубопроводы также дублировались, что обеспечивало гибкость эксплуатации и высокую живучесть установки. | |||

| + | Котёл КВН-95/64 высоконапорный, вертикальный, водотрубный, двухколлекторный, с естественной циркуляцией вырабатывал пар давлением в 64 кг/см<sup>2</sup>. Форсунки подавали в топку котла подогретый, тщательно профильтрованный и тонко распыленный мазут. Турбовентиляторы нагнетали в герметически закрытую котельную топку воздух, а компрессор - дополнительный воздух из уходящих газов после экономайзера, что позволило вдвое увеличить напряжение топочного объема и на 25 % — мощность ГЭУ. Кроме топлива и воздуха, в котел подавалась питательная вода, предварительно подогретая до температуры 100 °С. Для этого использовали отработавший пар от вспомогательных механизмов — нефтяных и питательных насосов, турбовентиляторов, имевшихся в двойном комплекте (резерв требовался для повышения живучести установки). Отработанный пар направлялся в охлаждаемый забортной водой главный конденсатор. Там он превращался в воду (конденсат), которая по трубопроводам шла вновь в котлы — так обеспечивался цикл «пар — конденсат» котлотурбинной установки. | |||

| ? | + | Крейсер мог пройти около 3500 миль при экономической скорости хода в 18 узлов или 4500 миль при скорости хода 15 узлов. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| + | Энергетическая установка крейсеров проекта 58 получилась достаточно удачной - впоследствии с небольшими усовершенствованиями её воспроизвели на большинстве крупных паротурбинных кораблей советского ВМФ. | |||

| + | === Экипаж и обитаемость === | |||

| ? | + | Утверждённым штатом предусматривалось, что экипаж корабля будет насчитывать 27 офицеров, 29 мичманов и главстаршин и 283 матроса и старшины срочной службы. Обитаемость для личного состава была, по сравнению с предыдущими проектами, несколько улучшена за счет выделения (впервые на советских кораблях) помещения столовой, обеспечивавшей размещение 2/3 от общего числа старшин и матросов одновременно. В столовой, кроме принятия пищи, проводились культурно-массовые мероприятия — показ кинофильмов, лекции, собрания и так далее. В боевых условиях в столовой разворачивался операционный пункт. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | В первом ярусе носовой надстройки размещались коридор офицеров, салон и спальня командира корабля, апартаменты командира соединения или эскадры, каюты старших офицеров корабля (замполита, старпома, командира БЧ-5), строевая канцелярия. | ||

| ? | + | В третьем ярусе носовой надстройки и во втором ярусе фок-мачты были выполнены ходовая и сигнальная рубки, а также ходовой мостик. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | В первом ярусе средней надстройки располагались камбуз, картофелечистка и разделочная. | ||

| ? | + | Во втором ярусе грот-мачты были устроены запасной КП и боковые открытые площадки для сигнальщиков и вахтенных офицеров. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | В корпусе размещался комплекс главного командного пункта (ГКП) и все боевые посты, а проходы к ним обеспечивались без выхода на верхнюю палубу для лучшего выполнения требований противоатомной (ПАЗ) и противохимической (ПХЗ) защит. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | [[Файл: | + | Система противоатомной и химической защиты, обеспечивала полную герметизацию помещений при ведении боя в течении трёх часов, используя системы фильтровентиляции и орошения надстроек и палуб. | |

| ? | + | |||

| + | Жилые помещения команды (матросов и старшин) размещались на верхней и нижней палубах, где в кубриках находились стационарные койки, расположенные в несколько ярусов. Личные вещи и обмундирование команды хранились в ящиках — рундуках. Столовая команды была устроена на верхней палубе под полубаком в средней части корабля. Офицеры располагались в каютах на верхней (под полубаком) и нижней палубах в носовой части корабля, а мичмана и старшины сверхсрочной службы в каютах на нижней палубе кормовой части. Офицеры, мичманы и старшины сверхсрочной службы питались в двух кают-компаниях. Кают-компания офицеров размещалась по правому борту, в носовой части, на верхней палубе, а кают-компания мичманов и старшин сверхсрочной службы — по левому борту, в кормовой части, нижней (жилой) палубы. Для хранения запаса провизии, различного имущества машинной, артиллерийской, минной, шкиперской и других частей на корабле были предусмотрены специальные кладовые. Скоропортящиеся продукты хранились в холодильной камере, устроенной рядом с помещением рефрижераторной машины. На крейсере были оборудованы баня, душевые, прачечная, гладильная, парикмахерские, умывальные и гальюны. Медицинский блок состоял из лазарета, изолятора и амбулатории. Обогрев помещений обеспечивался за счёт калориферного отопления. | |||

| + | ||||

| + | == Вооружение == | |||

| + | ||||

| + | === Главный ракетный комплекс === | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:P-35-1.jpg|240px|thumbnail|right|Противокорабельная крылатая ракета П-35]] | |||

| + | ||||

| + | Главный ударный комплекс крейсеров проекта 58 был представлен крылатыми ракетами '''[[Navy:ПКРК_П-35|П-35]]'''. Для из запуска служили 2 стабилизированных, наводящихся в двух плоскостях пусковых установки (ПУ) контейнерного типа СМ-70. Счетверённые ПУ были расположены в диаметральной плоскости по носу и корме крейсеров. Боекомплект включал в себя 16 крылатых ракет П-35, размещённых в контейнерах ПУ и в 4 ракетных погребах по 2 ракеты в каждом погребе. При перезарядке ракет в условиях похода ПУ поворачивалась на линию заряжания и ракета по рельсовой направляющей ручным способом поступала в соответствующий контейнер ПУ, после чего ПУ поворачивалась на линию заряжания за следующей ракетой. | |||

| + | ||||

| + | Электрический силовой привод (ЭСП) обеспечивал дистанционное горизонтальное и вертикальное наведение пусковой установки. Угол вертикального наведения при пусках ракет составлял +25°, а угол горизонтального наведения — 120°. Управление установками выполнялось с помощью системы управления «Бином». Методы наведения крылатых ракет П-35 на цели — телеуправляемый или автономный. Крылатая ракета П-35 имела нормальную самолётную аэродинамическую схему с нижним расположением воздухозаборника маршевого двигателя под фюзеляжем, верхним расположением стреловидного крыла, цельноповоротным горизонтальным оперением, смещённым к низу хвостовой части корпуса и нижерасположенным вертикальным оперением с рулём направления. Крыло складывалось при размещении в контейнере пусковой установки и автоматически раскрывалось после старта при помощи мощного гидравлического автомата АРК-5. Старт осуществлялся при помощи двух твёрдотопливных ускорителей общей тягой 36,6 тонны. После сброса ускорителей (через 2 секунды) включался маршевый турбореактивный двигатель. Ракета П-35 имела фугасно-кумулятивную БЧ весом 800 кг при массе самой ракеты 4,5 тонны. При необходимости ракета могла оснащаться ядерной боеголовкой мощностью 350 кТ. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:P-35.jpg|240px|thumb|left|Пусковая установка СМ-70 ПКРК П-35 на крейсере «Адмирал Головко»]] | |||

| + | ||||

| + | Длина ракеты 10 метров, диаметр корпуса 1 метр, высота с хвостовым оперением 1,54 метра, размах крыла 2,6 метра. Скорость полёта ракеты равнялась 502 м/с (1,5 М), высота на маршевом участке могла составлять 7000, 4000 или 400 метров, высота атаки цели 100 метров. Максимальная дальность стрельбы достигала 350 км (прицельная дальность по возможностям РЛС крейсера - до 200 км). Скорость хода корабля при пусках ракет могла быть до 24 узлов, а скорость цели до 40 узлов. | |||

| + | ||||

| + | Система управления позволяла осуществлять одновременный двухракетный залп из каждой ПУ. Время подготовки первого залпа составляло не более 12 минут (по проекту). В погребах ракеты хранились полностью снаряженными, но без топлива и пиросвечей, в контейнерах ПУ - с пиросвечами и настроенной бортовой аппаратурой. Система управления обеспечивала пуск ракет, телеуправление ими посредством радиокоманд на маршевом участке траектории, визирование цели через ракеты и командный захват цели головкой самонаведения. | |||

| + | ||||

| + | === Универсальное и зенитное вооружение === | |||

| + | ||||

| + | Основу ПВО крейсеров проекта 58 составлял зенитно-ракетный комплекс '''[[Navy:ЗРК_М-1_Волна|М-1 «Волна»]]'''. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:VolnaM-1.jpg|240px|thumbnail|right|Учебный пуск ЗРК М-1 «Волна»]] | |||

| + | ||||

| + | Двухбалочная стабилизированная наводящаяся пусковая установка (ПУ) ЗИФ-101 тумбового типа с нижней подвеской двух ракет В-600 располагалась в носу. Электрический силовой привод (ЭСП-101) и дистанционное управление обеспечивали функционирование пусковой установки. Боевая работа установки обеспечивалось системой управления стрельбой «Ятаган». Радиокомандная система управления «Ятаган» была одноканальной - могла обеспечить стрельбу двумя ракетами по одной цели. Скорострельность установки позволяла давать 1 двухракетный залп каждые 50 секунд. Угол вертикального наведения составлял от -10 до +95°, а угол горизонтального наведения — 330°. Боекомплект включал в себя 15 боевых и 1 учебную ракеты, размещённые в 2 барабанах. На линию заряжания ракета подавалась поворотом барабана на угол 45°, а механическое заряжание осуществлял цепной досылатель-толкатель. Метод наведения ракет — оптимальное спрямление и накрытие цели. При стрельбе по низколетящим целям к этому добавлялся метод наведения «Горка». Ракета В-600 имела вес БЧ в 60 кг при весе самой ракеты 923 кг и длине 5,88 метра. Начальная скорость ракеты равнялась 600 м/с (1,8 М), дальность стрельбы составляла 15 км при высоте полёта цели от 10000 до 250 метров и 6 км при полёте цели на высоте 100 метров. Скорость хода корабля при пусках ракет могла быть до 36 узлов, а скорость цели до 600 м/с (1,8 М). При необходимости система управления позволяла обстреливать и надводные цели. | |||

| + | ||||

| + | Универсальная артиллерия крейсеров представлена двумя '''[[Navy:76,2-мм_артустановка_АК-726|76,2-мм спаренными установками АК-726]]'''. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:AK-726.jpg|240px|thumbnail|right|Артиллерийские установки АК-726 на крейсере проекта 58]] | |||

| + | ||||

| + | 2 спаренные стабилизированные башенные автоматические артустановки АК-726 располагались линейно-возвышенно в корме. 76-мм орудия имели длину ствола 59 калибров. АУ при помощи дистанционного привода Д-67-1 разворачивалась влево или вправо на угол до 164° от походного положения, а вертикальный угол наведения составлял от -10° до +85°. Темп стрельбы достигал 40-45 выстрелов на ствол с последующим 3-минутным охлаждением забортной водой, а живучесть ствола доходила до 3000 выстрелов. Заряжание стволов обойменное по 2 выстрела в каждой обойме, снаряжение обойм проводилось вручную, а подача осуществлялась элеваторами из подбашенного погреба. Расчёт установки включал в себя 9 человек (в том числе 4 на загрузке элеватора подачи). Боекомплект из 600 выстрелов на ствол включал в себя осколочно-фугасные ОФ-62 и зенитные ЗС-62 снаряды весом 12 кг с ВВ массой 3,1 кг бездымного пороха и взрывателями ВГ-67 (ударный) и АР-67 (радиоуправляемый), соответственно. Начальная скорость снаряда равнялась 980 м/с, дальность стрельбы по морской или береговой цели с помощью корабельных средств обнаружения — до 15 км, максимальная высота воздушной цели — до 11 км. Управление стрельбой осуществлялось 1 прибором управления артиллерийским огнём (ПУАО) «Турель-58», который обеспечивал обработку исходных данных и решал задачи стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Сопровождение 1 цели осуществлялось с помощью РЛС управления МР-105 «Турель» и 2 автономных кольцевых прицелов «Призма». Вес одной установки, имевшей бронирование толщиной 5-мм, достигал 26 тонн. | |||

| + | ||||

| + | Как дань традиции, на крейсерах были установлены по два '''[[Navy:45-мм_зенитное_орудие_21-К|45-мм салютных полуавтомата 21-К]]'''. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:21-K.jpg|240px|thumbnail|left|45-мм полуавтоматическая универсальная пушка 21-К]] | |||

| + | ||||

| + | 2 одноствольных 45-мм салютных пушки с длиной ствола 46 калибров были установлены побортно на рострах у грот-мачты. Эти установки не имели противоосколочных щитов и механических приводов наводки. Скорострельность полуавтомата составляла 25 выстрелов/мин. Угол вертикального наведения от -10° до +85°. Начальная скорость снаряда 740 м/с, дальность стрельбы до 9,2 км, досягаемость по высоте — 6 км. Масса орудия доходила до 507 кг. | |||

| + | ||||

| + | При модернизации по проекту 58М на трёх крейсерах серии - «Грозный», «Адмирал Головко» и «Варяг» - были установлены также 30-мм '''[[Navy:30-мм_корабельная_артустановка_АК-630|шестиствольные автоматические корабельные артустановки АК-630М]]'''. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:AK-630r.jpg|240px|thumbnail|right|Автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630]] | |||

| + | ||||

| + | 4 шестиствольных 30-мм автоматов АК-630М с длиной ствола в 54 калибра были размещены попарно и побортно на банкетах у первой дымовой трубы. | |||

| + | ||||

| + | Артустановка башенного типа была оснащена орудием системы Гатлинга с вращающимся блоком стволов в кожухе с продольно-поршневым затвором, обеспечивающим принудительную досылку выстрела и экстракцию гильзы. Скорострельность каждой установки составляет 4000-5000 выстрелов за минуту. Охлаждение блока стволов происходит путем прогонки дистиллированной воды или антифриза между кожухом и стволами. Угол вертикального наведения от -12 до +88°, а горизонтального до 180°. Начальная скорость снаряда составляет 960 м/с, дальность стрельбы до 8,1 км. Питание автоматов ленточное, лента на 2000 патронов расположена в круглом магазине. Расчёт орудия включает 2 человека. Масса установки составляет 1,92 тонны. Автоматы имеют систему дистанционного управления от РЛС МР-123 «Вымпел» (по одной на каждую пару башен, которая позволяет уничтожать приближающиеся ракеты противника в автоматическом режиме) или вручную с помощью автономного визирного и прицельного устройства «Колонка». | |||

| === Минно-торпедное вооружение === | === Минно-торпедное вооружение === | |||

| ? | ||||

| ? | + | [[Файл:53-56.jpg|240px|thumbnail|right|Торпеда типа 53-56]] | ||

| + | ||||

| + | 2 трёхтрубных 533-мм торпедных аппарата ТТА-53-57бис располагались побортно в средней части корабля и были предназначены для стрельбы самонаводящимися противолодочными торпедами СЭТ-53 или дальноходными торпедами 53-56. Торпедные аппараты пневматического типа (стрельба осуществлялась за счёт сжатого воздуха) комплектовались ручным приводом и механическим электроприводом для дистанционной наводки. Для дистанционного управления торпедной стрельбой использовался прибор управления торпедной стрельбой «Зуммер-58», который обеспечивал последовательный и залповый выстрел торпед. Система «Зуммер» сопрягалась с системой управления противолодочным оружием «Буря» и с радиолокационной станцией МР-105, выдававшей целеуказание по надводным целям. | |||

| + | ||||

| + | Торпеда 53-56 самонаводящаяся, прямоходная, кислородно-поршневая, с прибором маневрирования, трёхрежимная (имелась возможность установки режима дальности действия 4 км, 8 км или 13 км). Вес БЧ торпеды составлял 400 кг при весе самой торпеды в 1,9 тонны, а неконтактный взрыватель оптического типа НВ-57 обеспечивал подрыв боевого заряда на расстоянии 3-5 метров от днища. Скорость хода торпеды доходила до 50 узлов (при стрельбе на 4 км), 40 узлов (8 км) и 35 узлов (13 км). Боезапас включал в себя 6 торпед в ТА. | |||

| + | ||||

| + | Торпеда СЭТ-53 электрическая, противолодочная, самонаводящаяся в двух плоскостях. Система наведения пассивная, реагировала на шумы подводных лодок, имеющих скорость хода не менее 9 узлов. Вес БЧ торпеды составлял 287 кг при весе самой торпеды в 1,47 тонны, а скорость хода доходила до 23 узлов при дальности действия 8 км и глубине погружения от 20 до 200 метров. Головка самонаведения могла обнаруживать цель в пределах до 60° в каждую сторону от продольной оси торпеды, а радиус самонаведения достигал 600 метров. Боезапас включал 6 торпед в ТА. | |||

| + | ||||

| + | Противолодочное вооружение также включало в себя две '''[[Реактивная_бомбомётная_установка_РБУ-6000_"Смерч-2"|реактивные бомбомётные установки РБУ-6000 «Смерч-2»]]'''. | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:2х12_РБУ-6000_«Смерч-2».jpg|240px|thumbnail|right|Реактивная бомбометная система «Смерч-2»]] | |||

| + | ||||

| + | Двенадцатиствольные бомбомёты РБУ-6000 «Смерч-2» калибра 212 мм располагались побортно на баке перед ЗРК. Стрельба велась одной или двумя установками, как одиночными выстрелами, так и залпами. Целеуказание выдавалось от ПУСБ «Буря», а тот, в свою очередь, получал данные о подводных целях от корабельной ГАС ГС-572 «Геркулес». Запас из 192 глубинных бомб РГБ-60 располагался в погребе под пусковыми установками. Заряжание пакета стволов производилось с помощью дистанционно управляемого устройства, в которое бомбы из погреба подавались специальным подъёмником. После загрузки последнего ствола РБУ-6000 автоматически переходила в режим наведения, а после израсходования всех бомб — снова в режим заряжания: пакет стволов опускался на угол 90° и разворачивался для заряжания очередного запаса по курсовому углу. Наведение РБУ-6000 производилось с помощью электроприводов по горизонтали и по вертикали. Дальность действия установки от 300 до 5800 метров, а глубина поражения цели от 15 до 450 метров. Радиус разрушительного воздействия на подводную лодку - до 7 метров. Скорострельность РБУ-6000 — 2,4 выстрела/мин., а скорость погружения бомбы — 11,6 м/с. Масса установки составляла 3,1 тонны. | |||

| + | ||||

| + | Для защиты от акустических торпед и мин предназначалось 2 быстроходных акустических охранителя (БОКА). Их использование предусматривалось на скоростях 10...30 узлов при волнении моря до 7 баллов. | |||

| + | ||||

| + | === Авиационное вооружение === | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:KA-25.jpg|240px|thumbnail|left|Вертолёт Ка-25ПЛ]] | |||

| + | ||||

| + | Первоначальными проработками бортовой вертолёт не предусматривался. Авиационное вооружение появилось только в техническом проекте, для чего пришлось удлинить кормовую оконечность корабля. Без увеличения водоизмещения на кораблях проекта 58 удалось разместить лишь ВПП со светотехническим оборудованием, стартово-командный пост (СКП) и небольшой запас авиационного керосина (5 т). Сам вертолёт мог приниматься только в перегруз, поэтому его базирование на крейсере могло быть лишь временным - для него не было даже лёгкого складного ангара. | |||

| + | ||||

| + | '''Вертолёт [[Navy:Камов_Ка-25|Ка-25ПЛ]]''' был сконструирован по двухвинтовой схеме с соосным вращением лопастей. Экипаж составлял 2-3 человека. Вертолёт изначально проектировался для корабельного базирования, поэтому лопасти винтов были изготовлены с возможностью их складывания. В носовом нижнем обтекателе фюзеляжа Ка-25ПЛ располагалась поисковая РЛС «Инициатива-2К». За обтекателем находилась кабина экипажа, где монтировались комплексы прицельного, пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования. Кроме этого, на вертолёте имелся автопилот, радиокомпас, система автоматической стабилизации вертолета и оборотов несущих винтов в полете. Бортовое оборудование обеспечивало выполнение полётов днём и ночью. В задней части главной кабины разместили опускаемую на глубину 40 метров гидроакустическую станцию ОГАС МГ-329 «Ока» и радиогидроакустическую систему «Баку» с приемным устройством СПАРУ-55 «Памир». В контейнере сбоку фюзеляжа за правой главной опорой шасси находились сбрасываемые радиогидроакустические буи РГАБ. Вооружение вертолёта состояло из противолодочной самонаводящейся торпеды АТ-1 или 4-8 глубинных бомб массой 250 и 50 кг. Кассета с радиогидроакустическими буями также подвешивалась в отсеке вооружения. Отсек снабжался створками, открывающимися с помощью электроприводов. Вертолёт Ка-25 имел максимальную взлётную массу до 7,2 т, развивал максимальную скорость до 220 км/ч и крейсерскую скорость до 180 км/ч, дальность полёта достигала 450 км, а динамический потолок 3500 метров. Благодаря небольшим размерам и высокой манёвренности Ка-25ПЛ успешно производил взлёты с небольшой площадки корабля и посадки на неё даже в условиях шестибального волнения моря. Вертолёты Ка-25 серийно производились с 1961 года. | |||

| + | ||||

| + | При необходимости вместо противолодочного Ка-25ПЛ крейсер мог принять | |||

| + | '''вертолёт разведки и целеуказания Ка-25Ц''' - также на условиях временного базирования. Ка-25Ц был модификацией противолодочного Ка-25ПЛ, отличаясь от него наличием в носовом нижнем обтекателе фюзеляжа РЛС дальнего целеуказания ракетному ударному оружию МРСЦ-1 «Успех-У». Этот тип вертолёта серийно производился с 1971 года и позволял стрелять крылатыми ракетами главного ударного комплекса за радиогоризонт корабельных локаторов, так что с ним крейсер не зависел от сторонних средств целеуказания. | |||

| === Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование === | === Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование === | |||

| ? | ||||

| ? | ||||

| ? | + | [[Файл:Radiolocation_armament.jpg|240px|thumb|right|Радиоэлектронное оборудование на грот-мачте крейсера проекта 58]] | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | '''Унифицированная система радиосвязи «Победа-2»''' обеспечивала беспоисковую и бесподстроечную связь корреспондентов и состояла из: передатчиков Р-641Д «Искра-Д», Р-642Д, Р-644Д «Черешня-Д», Р-645Д, Р-646; приёмников Р-670М «Русалка-М», Р-671М «Гиацинт-М», Р-674М «Берилл-М», Р-675Н «Оникс-Н», Р-678Н «Брусника-Н»; из радиостанций Р-609М «Акация-М». Аппаратура системы была смонтирована в приемном и передающем радиоцентрах. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | '''Навигационная РЛС «Дон»''' сантиметрового (3-см) диапазона волн предназначалась для освещения навигационной обстановки и решения навигационных задач и позволяла определять при круговом обзоре дальность до цели типа крейсер, начиная с 25 км, и до воздушной цели от 50 км. Антенный пост РЛС размещался на площадке фок-мачты. Станция была принята на вооружение в 1957 году. | ||

| ? | + | '''Радиопеленгатор «Визир-1»''' предназначался для определения места по радиомаякам в тёмное время суток и при плохой видимости. Антенна (рамка) радиопеленгатора размещалась на мачте. Пеленгатор работал в диапазоне длинных и средних волн. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | |||

| ? | + | '''Эхолот «НЭЛ-3»''' (электроакустический, рабочая частота 21,3 кГц) служил навигационным прибором для измерения глубины под килем корабля. Потребляемая эхолотом мощность составляла 0,2 кВт, потребляемый ток — 1,5 А при напряжении питания в 220 В. НЭЛ-3 мог измерять глубину под килем в диапазоне от 0 до 150 метров с точностью измерения до 100 метров — 4 % и более 100 метров — 2 % при скорости хода до 15 узлов и крене до 15°. Общий вес установки составлял 100 кг. | ||

| ? | + | |||

| ? | + | '''Автопрокладчик «Путь-1»''' был аналоговым вычислительным устройством, которое вырабатывало и автоматически отображало на морской карте счисляемые координаты места корабля с помощью транслировавшихся на него значений курса от компаса и пройденного расстояния от лага. Для автоматической выработки значений разности широт (РШ) и разности долгот (РД) в автопрокладчик вводилась информация о курсе корабля, его скорости по лагу, а также данные о дрейфе и течении. Для отображения на морской карте использовались два планшета - верхний и нижний, куда перед включением прибора укладывались две одинаковые путевые карты, выставлялся самописец в исходную точку, включался нужный масштаб карты, и проверялась правильность ввода исходных данных в самописец. Во время нормальной работы на нижней карте графически наносился курс корабля при плавании, на верхней карте постоянно указывалось место корабля («зайчик»), а также происходила постоянная выработка и указание текущих координат судна. | ||

| ? | == | + | ||

| ? | [[Файл: | + | '''Система опознавания «свой-чужой» «Нихром»''' включала в себя два комплекта запросчиков «Никель» и ответчиков «Хром», которые сопрягались с двумя РЛС МР-300 «Ангара». Аппаратура «Нихром» позволяла проводить опознавание надводных и воздушных целей для определения их принадлежности к своим вооруженным силам. | |

| + | ||||

| + | '''РЛС радиотехнической разведки (РТР) МРП-11-12 «Залив»''' сантиметрового диапазона волн предназначалась для обнаружения работы РЛС противника. Станция имела дальность обнаружения РЛС противника до 30 км с непрерывным временем действия — 48 часов. Время подготовки станции к работе составляло 30 секунд. | |||

| + | ||||

| + | '''РЛС радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Краб-11» и «Краб-12»''', сантиметрового диапазона волн служила для создания шумовых помех в целях активного противодействия РЛС противника. | |||

| + | ||||

| + | '''ГАС звукоподводной связи МГ-26 «Хоста»''' была принята на вооружение в 1960 году и обеспечивала опознавание подводных лодок и связь с ними в подводном положении в телеграфном и телефонном режимах. | |||

| + | ||||

| + | '''ГАС ГС-572 «Геркулес-2»''' кругового и шагового поиска с выдвижной подкильной антенной предназначалась для обнаружения подводных целей и выдачи целеуказания торпедному и реактивно-бомбомётному оружию. Антенна станции в выдвижном подкильном обтекателе могла подниматься и опускаться с помощью электромеханического привода или вручную. ГАС имела максимально возможную энергетическую дальность обнаружения подводных лодок при нормальных гидрологических условиях (по проекту) до 7 км, торпед и якорных мин до 2 км, а в глубину до 300 метров. Реально она могла обнаруживать подводную лодку идущую в подводном положении со скоростью 4-5 узлов на дистанции до 1 км при скорости хода самого корабля в 15 узлов. | |||

| + | ||||

| + | '''Гирокомпас типа «Курс-4»''' двухроторный с чувствительным элементом в виде плавающей гиросферы был разработан на основе конструкции гирокомпаса «Новый Аншютц», созданного в Германии в 1926 году. Гирокомпас имел выключатель затухания, обеспечивавший меньшую величину баллистической погрешности и самосинхронизирующиеся принимающие периферийные приборы, что не требовало систематического контроля их согласованности с основным компасом. Время готовности после запуска (время прихода в меридиан) составляло 4-6 часов. Показания гирокомпаса поступали на репитеры. Последние располагались в различных боевых постах и после их включения и согласования с гирокомпасом показывали курс корабля. | |||

| + | ||||

| + | '''Спасательные и плавсредства крейсера''' состояли из командирского катера, рабочего катера, шестивесельного яла, 10 жёстких 18-местных спасательных плотов (СПС-18) и спасательных кругов. Катера размещались на рострах средней надстройки по бокам второй дымовой трубы. | |||

| + | ||||

| + | == Модернизации и переоборудования == | |||

| + | ||||

| + | К концу 1970-х годов был разработан проект 58М - вариант модернизации кораблей проекта 58. Технический проект предусматривал модернизацию комплекса П-35 под усовершенствованную ракету 3М44 «Прогресс», модернизацию комплекса М-1 «Волна», установку четырёх АК-630 ближнего радиуса действия с 2 СУ МР-123 «Вымпел», второй РЛС навигации «Дон» и новейших средств радиолокации, опознавания и радиоэлектронной борьбы. | |||

| + | ||||

| + | Корпус крейсера также подвергся переделкам. Значительно изменилась конфигурация носовой надстройки в связи с установкой 4 шестиствольных 30-мм артустановок АК-630М (по две с каждого борта) и 2 РЛС управления их стрельбой. В районе между мачтами, на палубе полубака, была создана новая небольшая надстройка для размещения системы дальней связи. На ней же расположили две 45-мм салютные пушки, ранее стоявшие на рострах у грот-мачты. На прежнем месте салютных пушек были смонтированы закрытые помещения для размещения аппаратуры системы приёма данных и целеуказания от вертолётов и самолётов «Успех-У», которая использовалась для радиолокационного наведения корабельных крылатых ракет 3М44 «Прогресс». По этому проекту были модернизированы крейсера «Грозный», «Адмирал Головко» и «Варяг». | |||

| + | ||||

| + | == История службы построенных кораблей== | |||

| + | ||||

| + | [[Файл:ship_Adm_Golovko_841_Med02152034.jpg|240px|thumb|right|Ракетный крейсер «Адмирал Головко» в Средиземном море, 1960-е - 1970-е годы]] | |||

| + | ||||

| + | '''«Грозный»''' вступил в строй 30.12.1962 г. и вошел в состав СФ. 5.10.1966 г. перечислен в состав КЧФ, а 6.1.1984 г. - в состав ДКБФ. В период с 19.7.1976 г. по январь 1984 г. прошел на "Севморзаводе" в Севастополе капитальный ремонт, 1.4.1989г. вновь поставлен в Лиепае на капитальный ремонт, но 24.6.1991 г. разоружён и исключен из состава ВМФ в связи с передачей в ОФИ для демонтажа и реализации, 31.1 2.1992 г. расформирован и в 1993 г. на базе "Главвторчермета" в Лиепае разделан на металл. | |||

| + | ||||

| + | '''«Адмирал Фокин»''' вступил встрой 28.1 2.1964 г. и летом 1965 г. после перехода по Севморпути из Североморска во Владивосток вошел в состав ТОФ. 30.6.1993 г. был разоружён, исключен из состава ВМФ в связи с передачей в ОФИ для демонтажа и реализации и 31.12.1993 г. расформирован. | |||

| + | ||||

| + | '''«Адмирал Головко»''' вступил в строй 30.12.1964 г. и 22.1.1965 г. включен в состав СФ. 22.3.1968г. перечислен в состав КЧФ. В период с 4.6.1982 г. по 1.3.1989 г. прошел на "Севморзаводе" в Севастополе капитальный ремонт. Служил в составе Черноморского флота вплоть до 2002 года. | |||

| + | ||||

| + | '''«Варяг»''' вступил в строй 20.8.1965 г. и 23.9.1965г. был включен в состав КТОФ. 19.4.1990 г. разоружён, исключён из состава ВМФ в связи с передачей в ОФИ для демонтажа и реализации и 21.5.1991 г. расформирован. | |||

| + | ||||

| + | ==Общая оценка проекта== | |||

| + | ||||

| + | Первые ракетные крейсера советского ВМФ отличались огромной ударной мощью при малом водоизмещении и полном отсутствии броневой защиты. Ко времени постройки это были вполне современные корабли, но ввиду быстрого совершенствования вооружений их ПВО и ударные комплексы уже не обеспечивали противостояния более новым кораблям и авиации вероятного противника. Частично это было исправлено модернизацией кораблей. | |||

| == См. также == | == См. также == | |||

| + | ||||

| + | * [[Navy:Грозный_(1961)|Ракетный крейсер «Грозный»]] | |||

| + | * [[Navy:Адмирал Фокин (1961)|Ракетный крейсер «Адмирал Фокин»]] | |||

| + | * [[Navy:Адмирал Головко (1962)|Ракетный крейсер «Адмирал Головко»]] | |||

| + | * [[Navy:Варяг_(1963)|Гвардейский ракетный крейсер «Варяг»]] | |||

| + | * [[Navy:Ракетные_крейсера_типа_«Адмирал Зозуля»_проекта_1134_«Беркут»|Ракетные крейсера проекта 1134]] | |||

| + | ||||

| == Примечания == | == Примечания == | |||

| ? | + | <references /> | ||

| ? | + | |||

| == Литература и источники информации == | == Литература и источники информации == | |||

| ? | ||||

| ? | + | * {{книга | ||

| + | | автор = Бережной С. С. | |||

| + | | заглавие = Советский ВМФ 1945-1995 | |||

| + | | место = М. | |||

| + | | издание = «Морская коллекция» | |||

| + | | год = №1/1995 | |||

| + | | allpages = 32 | |||

| + | | издательство = Моделист-конструктор | |||

| + | | isbn = | |||

| + | | ref = | |||

| + | }} | |||

| ? | ||||

| ? | https://and-kin2008.narod.ru/ | + | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_58#.C2.AB.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B0.D0.BB_.D0.A4.D0.BE.D0.BA.D0.B8.D0.BD.C2.BB Ссылка на источник (wiki)] | |

| + | * [https://and-kin2008.narod.ru/kpr58.html Крейсера проекта 58 на сайте and-kin2008.narod.ru] | |||

| + | * [https://www.sea-bells.ru/kreiser_fokin.shtml Крейсер «Адмирал Фокин» на sea-bells.ru] | |||

| + | * [https://navsource.narod.ru/photos/02/152/index.html Крейсер «Адмирал Головко» на сайте navsource.narod.ru] | |||

| + | * https://old.redstar.ru/2001/10/09_10/2_03.html | |||

| + | * https://flot.sevastopol.info/ship/cruiser/admiral_golovko.htm | |||

| + | * https://navsource.narod.ru/photos/02/152/index.html | |||

| + | * https://forums.airbase.ru/2008/12/t66164,2--raketnye-krejsera-proekta-58.html | |||

| + | ||||

| == Галерея изображений == | == Галерея изображений == | |||

| + | <gallery> | |||

| + | Файл:Грозный_(1961).jpg|Ракетный крейсер «Грозный» в походе | |||

| + | Cruiser_Groznyy.jpg|Ракетный крейсер «Грозный» в Средиземном море, 30 октября 1985 года | |||

| + | Cruiser_Groznyy_new.jpg|Ракетный крейсер «Грозный» | |||

| + | Fokin.jpg|Ракетный крейсер «Адмирал Фокин» | |||

| + | Fokin2.jpg|Ракетный крейсер «Адмирал Фокин» | |||

| + | golovko_title.jpg|Ракетный крейсер «Адмирал Головко» | |||

| + | ship_Adm_Golovko_841_Med02152034.jpg|Ракетный крейсер «Адмирал Головко» в Средиземном море, 1960-е - 1970-е годы | |||

| + | SHIP_052.JPG|Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», 1967 год | |||

| + | </gallery> | |||

| + | ||||

| + | [[Категория:ВМФ СССР]] | |||

| + | [[Категория:ВМФ России]] | |||

| + | [[Категория:Ракетные крейсеры]] | |||

| + | ||||

| + | {{#seo: | |||

| + | |title=Ракетные крейсера типа «Грозный» проекта 58- история создания и службы ракетных крейсеров СССР | |||

| + | |titlemode=replace | |||

| + | |description=Ракетные крейсера типа «Грозный» проекта 58 — история создания, технические характеристики, вооружение и фото. Подробная информация о кораблях на wiki.wargaming.net | |||

| + | }} | |||

Текущая версия на 14:19, 15 апреля 2024

| 4 ед. Заказано |

| 4 ед. Построено |

| 1960-1965 гг. Годы постройки |

| 1964-2002 гг. Годы службы |

| Завод имени А. А. Жданова, г. Ленинград Место строительства |

| 4340 / 5570 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 142 / 16 / 5,1 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| КТУ, 91000 л.с. Энергетическая установка |

| 34 узл. Скорость хода |

| 4500 миль Дальность плавания |

| 339 чел. Общая численность |

| 27 чел. Офицеры |

| 29 чел. Мичманы |

| 283 чел. Матросы |

Ракетное

- 2х4 ПУ ПКРК П-35;

- 1х2 ПУ ЗРК М-1 «Волна».

Артиллерийское

- 2х2 76,2-мм башни АК-726;

- 2x1 45-мм салютных полуавтомата 21-К[1].

Противолодочное

- 2х12 РБУ-6000 «Смерч-2».

Торпедное

- 2х3 533-мм ТТА-53-57бис.

Авиагруппа

- 1 вертолёт Ка-25.

Содержание

Общие сведения

История создания

Предпосылки к созданию

Во второй половине 1950-х годов на флоте уже был накоплен опыт в области постройки кораблей с ракетным вооружением и собрано много экспериментальных данных. Это позволило развернуть работы по созданию ракетного корабля принципиально нового типа - обладающего большой ударной и оборонительной мощью и предназначенного не только для ПВО флотских соединений, но и уничтожения боевых кораблей и транспортов противника. Состав его вооружения и широкие боевые возможности впоследствии послужили основанием к образованию в советском ВМФ нового класса кораблей — ракетных крейсеров.

Проектирование

В конце 1956 года были утверждены тактико-технические требования на разработку эсминца с управляемыми ракетными комплексами и его основного вооружения: зенитно-ракетного комплекса и противокорабельного ракетного комплекса. В марте 1958 г. был готов технический проект эсминца, получившего шифр «проект 58».

Постройка и испытания

Серия из 4 кораблей (первоначально классифицированных как эсминцы) строилась на заводе имени А. А. Жданова (Северная верфь) в Ленинграде.

22 июля 1962 года первый корабль проекта 58 «Грозный» произвел успешные ракетные стрельбы в присутствии Н. С. Хрущёва. 4 ноября 1962 года приняли решение о переклассификации этих кораблей в ракетные крейсера. Это отразилось и в названиях: 3 находящиеся в достройке корабля вместо традиционных для эсминцев названий-прилагательных («Стерегущий» «Доблестный» и «Сообразительный») получили имена «Адмирал Фокин», «Адмирал Головко» и «Варяг».

Всего было построено 4 ракетных крейсера - по одному на каждый флот ВМФ СССР из 16 планируемых. Изменение планов было обусловлено смещением приоритета в строительстве надводных кораблей в сторону противолодочного направления.

Описание конструкции

Корпус

Корпус крейсера выполнялся сварным из низколегированной стали марки СХЛ-4 и формировался из объёмных секций. Для компенсации изгибающих нагрузок при штормовых условиях предусматривалось верхний стрингерный угольник борта, средние пазы верхней палубы в районах вырезов, а также крепление скуловых килей и листов надстроек из сплава АМГ к стальным конструкциям выполнять на заклёпках. Носовые обводы исполнялись с небольшим развалом шпангоутов. Корабль имел заметный наклон форштевня, протяжённый полубак со значительной седловатостью в носовой части. Две башнеподобные мачты и три отдельно расположенные надстройки с двумя дымовыми трубами придавали крейсеру характерный и легко узнаваемый силуэт.

Система набора — продольная с длиной шпации 500 мм. Двойное дно простиралось на протяжении всей длины корпуса корабля и переходило в двойной борт, а междудонное пространство использовалось для хранения топлива и воды. Верхняя палуба была непрерывна по всей длине и имела погибь в носовой части. Нижняя (жилая) палуба располагалась в нос и корму от машинных и котельных отделений. На палубе полубака и верхней палубе смонтированы три надстройки и две пирамидальные башнеподобные мачты. Кормовая и средняя с грот-мачтой надстройки одноярусные, а носовая с фок-мачтой трёхярусная. Надстройки выполнялись из алюминиево-магниевых сплавов марок АМГ-5В и АМГ-6Т (только передняя стенка носовой и задняя стенка кормовой надстроек[2], два яруса фок-мачты, башенная часть грот-мачты, а также подкрепления под антенные посты РЛС изготавливались из стали).

Все главные и вспомогательные механизмы монтировались внутри корпуса корабля на фундаментах и основаниях с использованием амортизации, что уменьшало шум внутри отсеков и существенно снижало акустические поля вокруг корабля. Было учтено возможное применение противником ядерного оружия: обводы корпуса, надстроек и башнеподобных мачт увеличивали стойкость к ударной волне, а отсутствие в корпусе иллюминаторов упрощало возможную дезактивацию крейсера. Наличие активных успокоителей качки в виде бортовых управляемых рулей и скуловых килей улучшало управляемость и боевые возможности в штормовых условиях.

Непотопляемость корабля обеспечивалась делением корпуса поперечными водонепроницаемыми переборками на 17 отсеков и сохранялась при затоплении трех любых смежных отсеков, разделённых главными водонепроницаемыми переборками.

Энергетическая установка и ходовые качества

Главная энергетическая установка (ГЭУ) корабля являлась дальнейшим развитием котлотурбинных установок кораблей предыдущих проектов. Вместе с тем впервые в советской корабельной энергетике был применён принципиально новый котельный комплекс с котлами КВН-95/64. Однако для достижения высокой скорости полного хода (согласно техзадания - 34 узла) потребовалась форсировка котлов при сохранении требований жёсткой весовой дисциплины в постройке главных турбозубчатых агрегатов. Используя накопленный опыт проектирования и достижения науки 50-60-х годов, конструкторам удалось (по сравнению с предыдущим турбоагрегатом для кораблей проекта 56) повысить мощность агрегата на 25% при одновременном снижении на 35% его массы и увеличении КПД на 3-4%. В это же время в СКБК под руководством Г. А. Гасанова был спроектирован и построен высоконапорный паровой котел КВН 95/64 с высокими параметрами пара, в котором впервые было применено разработанное сотрудником 1-го ЦНИИ МО Ю. А. Убранцевым газоохлаждающее устройство эжекционного типа, позволившее снизить температуру уходящих газов до 100°С, что обеспечило значительное уменьшение теплового поля корабля.

Главная энергетическая установка крейсеров проекта 58 - механическая двухвальная, состояла из двух паровых турбозубчатых агрегатов ТВ-12 и 4 котлов КВН-95/64, которые располагались в двух отсеках в средней части корпуса корабля. ГЭУ компоновалась в два автономных эшелона из носового и кормового машинно-котельных отделений. Носовой турбозубчатый агрегат работал на гребной вал правого борта, а кормовой — на вал левого борта. Агрегаты передавали вращение на два малошумных винта фиксированного шага.

Главный турбозубчатый агрегат (ГТЗА) ТВ-12 автономный, многоступенчатый, высокооборотный, активного типа с рабочим давлением пара в 64 кг/см 2 и мощностью в 45 000 л.с. Агрегат состоял из одной турбины высокого давления и двух турбин низкого давления и имел двухкорпусную компоновку. Турбины, в свою очередь, делились на предназначенные для переднего и заднего хода со ступенями крейсерского и экономического ходов. Главная зубчатая одноступенчатая передача суммировала и передавала крутящий момент от турбин на валопровод, обеспечивая частоту вращения гребного вала на полном ходу в 300 об/мин. Дублированные вспомогательные механизмы ГТЗА (циркуляционные, конденсатные и масляные насосы) приводились в движение от турбинных приводов. Основные трубопроводы также дублировались, что обеспечивало гибкость эксплуатации и высокую живучесть установки.

Котёл КВН-95/64 высоконапорный, вертикальный, водотрубный, двухколлекторный, с естественной циркуляцией вырабатывал пар давлением в 64 кг/см2. Форсунки подавали в топку котла подогретый, тщательно профильтрованный и тонко распыленный мазут. Турбовентиляторы нагнетали в герметически закрытую котельную топку воздух, а компрессор - дополнительный воздух из уходящих газов после экономайзера, что позволило вдвое увеличить напряжение топочного объема и на 25 % — мощность ГЭУ. Кроме топлива и воздуха, в котел подавалась питательная вода, предварительно подогретая до температуры 100 °С. Для этого использовали отработавший пар от вспомогательных механизмов — нефтяных и питательных насосов, турбовентиляторов, имевшихся в двойном комплекте (резерв требовался для повышения живучести установки). Отработанный пар направлялся в охлаждаемый забортной водой главный конденсатор. Там он превращался в воду (конденсат), которая по трубопроводам шла вновь в котлы — так обеспечивался цикл «пар — конденсат» котлотурбинной установки.

Крейсер мог пройти около 3500 миль при экономической скорости хода в 18 узлов или 4500 миль при скорости хода 15 узлов.

Энергетическая установка крейсеров проекта 58 получилась достаточно удачной - впоследствии с небольшими усовершенствованиями её воспроизвели на большинстве крупных паротурбинных кораблей советского ВМФ.

Экипаж и обитаемость

Утверждённым штатом предусматривалось, что экипаж корабля будет насчитывать 27 офицеров, 29 мичманов и главстаршин и 283 матроса и старшины срочной службы. Обитаемость для личного состава была, по сравнению с предыдущими проектами, несколько улучшена за счет выделения (впервые на советских кораблях) помещения столовой, обеспечивавшей размещение 2/3 от общего числа старшин и матросов одновременно. В столовой, кроме принятия пищи, проводились культурно-массовые мероприятия — показ кинофильмов, лекции, собрания и так далее. В боевых условиях в столовой разворачивался операционный пункт.

В первом ярусе носовой надстройки размещались коридор офицеров, салон и спальня командира корабля, апартаменты командира соединения или эскадры, каюты старших офицеров корабля (замполита, старпома, командира БЧ-5), строевая канцелярия.

В третьем ярусе носовой надстройки и во втором ярусе фок-мачты были выполнены ходовая и сигнальная рубки, а также ходовой мостик.

В первом ярусе средней надстройки располагались камбуз, картофелечистка и разделочная.

Во втором ярусе грот-мачты были устроены запасной КП и боковые открытые площадки для сигнальщиков и вахтенных офицеров.

В корпусе размещался комплекс главного командного пункта (ГКП) и все боевые посты, а проходы к ним обеспечивались без выхода на верхнюю палубу для лучшего выполнения требований противоатомной (ПАЗ) и противохимической (ПХЗ) защит.

Система противоатомной и химической защиты, обеспечивала полную герметизацию помещений при ведении боя в течении трёх часов, используя системы фильтровентиляции и орошения надстроек и палуб.

Жилые помещения команды (матросов и старшин) размещались на верхней и нижней палубах, где в кубриках находились стационарные койки, расположенные в несколько ярусов. Личные вещи и обмундирование команды хранились в ящиках — рундуках. Столовая команды была устроена на верхней палубе под полубаком в средней части корабля. Офицеры располагались в каютах на верхней (под полубаком) и нижней палубах в носовой части корабля, а мичмана и старшины сверхсрочной службы в каютах на нижней палубе кормовой части. Офицеры, мичманы и старшины сверхсрочной службы питались в двух кают-компаниях. Кают-компания офицеров размещалась по правому борту, в носовой части, на верхней палубе, а кают-компания мичманов и старшин сверхсрочной службы — по левому борту, в кормовой части, нижней (жилой) палубы. Для хранения запаса провизии, различного имущества машинной, артиллерийской, минной, шкиперской и других частей на корабле были предусмотрены специальные кладовые. Скоропортящиеся продукты хранились в холодильной камере, устроенной рядом с помещением рефрижераторной машины. На крейсере были оборудованы баня, душевые, прачечная, гладильная, парикмахерские, умывальные и гальюны. Медицинский блок состоял из лазарета, изолятора и амбулатории. Обогрев помещений обеспечивался за счёт калориферного отопления.

Вооружение

Главный ракетный комплекс

Главный ударный комплекс крейсеров проекта 58 был представлен крылатыми ракетами П-35. Для из запуска служили 2 стабилизированных, наводящихся в двух плоскостях пусковых установки (ПУ) контейнерного типа СМ-70. Счетверённые ПУ были расположены в диаметральной плоскости по носу и корме крейсеров. Боекомплект включал в себя 16 крылатых ракет П-35, размещённых в контейнерах ПУ и в 4 ракетных погребах по 2 ракеты в каждом погребе. При перезарядке ракет в условиях похода ПУ поворачивалась на линию заряжания и ракета по рельсовой направляющей ручным способом поступала в соответствующий контейнер ПУ, после чего ПУ поворачивалась на линию заряжания за следующей ракетой.

Электрический силовой привод (ЭСП) обеспечивал дистанционное горизонтальное и вертикальное наведение пусковой установки. Угол вертикального наведения при пусках ракет составлял +25°, а угол горизонтального наведения — 120°. Управление установками выполнялось с помощью системы управления «Бином». Методы наведения крылатых ракет П-35 на цели — телеуправляемый или автономный. Крылатая ракета П-35 имела нормальную самолётную аэродинамическую схему с нижним расположением воздухозаборника маршевого двигателя под фюзеляжем, верхним расположением стреловидного крыла, цельноповоротным горизонтальным оперением, смещённым к низу хвостовой части корпуса и нижерасположенным вертикальным оперением с рулём направления. Крыло складывалось при размещении в контейнере пусковой установки и автоматически раскрывалось после старта при помощи мощного гидравлического автомата АРК-5. Старт осуществлялся при помощи двух твёрдотопливных ускорителей общей тягой 36,6 тонны. После сброса ускорителей (через 2 секунды) включался маршевый турбореактивный двигатель. Ракета П-35 имела фугасно-кумулятивную БЧ весом 800 кг при массе самой ракеты 4,5 тонны. При необходимости ракета могла оснащаться ядерной боеголовкой мощностью 350 кТ.

Длина ракеты 10 метров, диаметр корпуса 1 метр, высота с хвостовым оперением 1,54 метра, размах крыла 2,6 метра. Скорость полёта ракеты равнялась 502 м/с (1,5 М), высота на маршевом участке могла составлять 7000, 4000 или 400 метров, высота атаки цели 100 метров. Максимальная дальность стрельбы достигала 350 км (прицельная дальность по возможностям РЛС крейсера - до 200 км). Скорость хода корабля при пусках ракет могла быть до 24 узлов, а скорость цели до 40 узлов.

Система управления позволяла осуществлять одновременный двухракетный залп из каждой ПУ. Время подготовки первого залпа составляло не более 12 минут (по проекту). В погребах ракеты хранились полностью снаряженными, но без топлива и пиросвечей, в контейнерах ПУ - с пиросвечами и настроенной бортовой аппаратурой. Система управления обеспечивала пуск ракет, телеуправление ими посредством радиокоманд на маршевом участке траектории, визирование цели через ракеты и командный захват цели головкой самонаведения.

Универсальное и зенитное вооружение

Основу ПВО крейсеров проекта 58 составлял зенитно-ракетный комплекс М-1 «Волна».

Двухбалочная стабилизированная наводящаяся пусковая установка (ПУ) ЗИФ-101 тумбового типа с нижней подвеской двух ракет В-600 располагалась в носу. Электрический силовой привод (ЭСП-101) и дистанционное управление обеспечивали функционирование пусковой установки. Боевая работа установки обеспечивалось системой управления стрельбой «Ятаган». Радиокомандная система управления «Ятаган» была одноканальной - могла обеспечить стрельбу двумя ракетами по одной цели. Скорострельность установки позволяла давать 1 двухракетный залп каждые 50 секунд. Угол вертикального наведения составлял от -10 до +95°, а угол горизонтального наведения — 330°. Боекомплект включал в себя 15 боевых и 1 учебную ракеты, размещённые в 2 барабанах. На линию заряжания ракета подавалась поворотом барабана на угол 45°, а механическое заряжание осуществлял цепной досылатель-толкатель. Метод наведения ракет — оптимальное спрямление и накрытие цели. При стрельбе по низколетящим целям к этому добавлялся метод наведения «Горка». Ракета В-600 имела вес БЧ в 60 кг при весе самой ракеты 923 кг и длине 5,88 метра. Начальная скорость ракеты равнялась 600 м/с (1,8 М), дальность стрельбы составляла 15 км при высоте полёта цели от 10000 до 250 метров и 6 км при полёте цели на высоте 100 метров. Скорость хода корабля при пусках ракет могла быть до 36 узлов, а скорость цели до 600 м/с (1,8 М). При необходимости система управления позволяла обстреливать и надводные цели.

Универсальная артиллерия крейсеров представлена двумя 76,2-мм спаренными установками АК-726.

2 спаренные стабилизированные башенные автоматические артустановки АК-726 располагались линейно-возвышенно в корме. 76-мм орудия имели длину ствола 59 калибров. АУ при помощи дистанционного привода Д-67-1 разворачивалась влево или вправо на угол до 164° от походного положения, а вертикальный угол наведения составлял от -10° до +85°. Темп стрельбы достигал 40-45 выстрелов на ствол с последующим 3-минутным охлаждением забортной водой, а живучесть ствола доходила до 3000 выстрелов. Заряжание стволов обойменное по 2 выстрела в каждой обойме, снаряжение обойм проводилось вручную, а подача осуществлялась элеваторами из подбашенного погреба. Расчёт установки включал в себя 9 человек (в том числе 4 на загрузке элеватора подачи). Боекомплект из 600 выстрелов на ствол включал в себя осколочно-фугасные ОФ-62 и зенитные ЗС-62 снаряды весом 12 кг с ВВ массой 3,1 кг бездымного пороха и взрывателями ВГ-67 (ударный) и АР-67 (радиоуправляемый), соответственно. Начальная скорость снаряда равнялась 980 м/с, дальность стрельбы по морской или береговой цели с помощью корабельных средств обнаружения — до 15 км, максимальная высота воздушной цели — до 11 км. Управление стрельбой осуществлялось 1 прибором управления артиллерийским огнём (ПУАО) «Турель-58», который обеспечивал обработку исходных данных и решал задачи стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Сопровождение 1 цели осуществлялось с помощью РЛС управления МР-105 «Турель» и 2 автономных кольцевых прицелов «Призма». Вес одной установки, имевшей бронирование толщиной 5-мм, достигал 26 тонн.

Как дань традиции, на крейсерах были установлены по два 45-мм салютных полуавтомата 21-К.

2 одноствольных 45-мм салютных пушки с длиной ствола 46 калибров были установлены побортно на рострах у грот-мачты. Эти установки не имели противоосколочных щитов и механических приводов наводки. Скорострельность полуавтомата составляла 25 выстрелов/мин. Угол вертикального наведения от -10° до +85°. Начальная скорость снаряда 740 м/с, дальность стрельбы до 9,2 км, досягаемость по высоте — 6 км. Масса орудия доходила до 507 кг.

При модернизации по проекту 58М на трёх крейсерах серии - «Грозный», «Адмирал Головко» и «Варяг» - были установлены также 30-мм шестиствольные автоматические корабельные артустановки АК-630М.

4 шестиствольных 30-мм автоматов АК-630М с длиной ствола в 54 калибра были размещены попарно и побортно на банкетах у первой дымовой трубы.

Артустановка башенного типа была оснащена орудием системы Гатлинга с вращающимся блоком стволов в кожухе с продольно-поршневым затвором, обеспечивающим принудительную досылку выстрела и экстракцию гильзы. Скорострельность каждой установки составляет 4000-5000 выстрелов за минуту. Охлаждение блока стволов происходит путем прогонки дистиллированной воды или антифриза между кожухом и стволами. Угол вертикального наведения от -12 до +88°, а горизонтального до 180°. Начальная скорость снаряда составляет 960 м/с, дальность стрельбы до 8,1 км. Питание автоматов ленточное, лента на 2000 патронов расположена в круглом магазине. Расчёт орудия включает 2 человека. Масса установки составляет 1,92 тонны. Автоматы имеют систему дистанционного управления от РЛС МР-123 «Вымпел» (по одной на каждую пару башен, которая позволяет уничтожать приближающиеся ракеты противника в автоматическом режиме) или вручную с помощью автономного визирного и прицельного устройства «Колонка».

Минно-торпедное вооружение

2 трёхтрубных 533-мм торпедных аппарата ТТА-53-57бис располагались побортно в средней части корабля и были предназначены для стрельбы самонаводящимися противолодочными торпедами СЭТ-53 или дальноходными торпедами 53-56. Торпедные аппараты пневматического типа (стрельба осуществлялась за счёт сжатого воздуха) комплектовались ручным приводом и механическим электроприводом для дистанционной наводки. Для дистанционного управления торпедной стрельбой использовался прибор управления торпедной стрельбой «Зуммер-58», который обеспечивал последовательный и залповый выстрел торпед. Система «Зуммер» сопрягалась с системой управления противолодочным оружием «Буря» и с радиолокационной станцией МР-105, выдававшей целеуказание по надводным целям.

Торпеда 53-56 самонаводящаяся, прямоходная, кислородно-поршневая, с прибором маневрирования, трёхрежимная (имелась возможность установки режима дальности действия 4 км, 8 км или 13 км). Вес БЧ торпеды составлял 400 кг при весе самой торпеды в 1,9 тонны, а неконтактный взрыватель оптического типа НВ-57 обеспечивал подрыв боевого заряда на расстоянии 3-5 метров от днища. Скорость хода торпеды доходила до 50 узлов (при стрельбе на 4 км), 40 узлов (8 км) и 35 узлов (13 км). Боезапас включал в себя 6 торпед в ТА.

Торпеда СЭТ-53 электрическая, противолодочная, самонаводящаяся в двух плоскостях. Система наведения пассивная, реагировала на шумы подводных лодок, имеющих скорость хода не менее 9 узлов. Вес БЧ торпеды составлял 287 кг при весе самой торпеды в 1,47 тонны, а скорость хода доходила до 23 узлов при дальности действия 8 км и глубине погружения от 20 до 200 метров. Головка самонаведения могла обнаруживать цель в пределах до 60° в каждую сторону от продольной оси торпеды, а радиус самонаведения достигал 600 метров. Боезапас включал 6 торпед в ТА.

Противолодочное вооружение также включало в себя две реактивные бомбомётные установки РБУ-6000 «Смерч-2».

Двенадцатиствольные бомбомёты РБУ-6000 «Смерч-2» калибра 212 мм располагались побортно на баке перед ЗРК. Стрельба велась одной или двумя установками, как одиночными выстрелами, так и залпами. Целеуказание выдавалось от ПУСБ «Буря», а тот, в свою очередь, получал данные о подводных целях от корабельной ГАС ГС-572 «Геркулес». Запас из 192 глубинных бомб РГБ-60 располагался в погребе под пусковыми установками. Заряжание пакета стволов производилось с помощью дистанционно управляемого устройства, в которое бомбы из погреба подавались специальным подъёмником. После загрузки последнего ствола РБУ-6000 автоматически переходила в режим наведения, а после израсходования всех бомб — снова в режим заряжания: пакет стволов опускался на угол 90° и разворачивался для заряжания очередного запаса по курсовому углу. Наведение РБУ-6000 производилось с помощью электроприводов по горизонтали и по вертикали. Дальность действия установки от 300 до 5800 метров, а глубина поражения цели от 15 до 450 метров. Радиус разрушительного воздействия на подводную лодку - до 7 метров. Скорострельность РБУ-6000 — 2,4 выстрела/мин., а скорость погружения бомбы — 11,6 м/с. Масса установки составляла 3,1 тонны.

Для защиты от акустических торпед и мин предназначалось 2 быстроходных акустических охранителя (БОКА). Их использование предусматривалось на скоростях 10...30 узлов при волнении моря до 7 баллов.

Авиационное вооружение

Первоначальными проработками бортовой вертолёт не предусматривался. Авиационное вооружение появилось только в техническом проекте, для чего пришлось удлинить кормовую оконечность корабля. Без увеличения водоизмещения на кораблях проекта 58 удалось разместить лишь ВПП со светотехническим оборудованием, стартово-командный пост (СКП) и небольшой запас авиационного керосина (5 т). Сам вертолёт мог приниматься только в перегруз, поэтому его базирование на крейсере могло быть лишь временным - для него не было даже лёгкого складного ангара.

Вертолёт Ка-25ПЛ был сконструирован по двухвинтовой схеме с соосным вращением лопастей. Экипаж составлял 2-3 человека. Вертолёт изначально проектировался для корабельного базирования, поэтому лопасти винтов были изготовлены с возможностью их складывания. В носовом нижнем обтекателе фюзеляжа Ка-25ПЛ располагалась поисковая РЛС «Инициатива-2К». За обтекателем находилась кабина экипажа, где монтировались комплексы прицельного, пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования. Кроме этого, на вертолёте имелся автопилот, радиокомпас, система автоматической стабилизации вертолета и оборотов несущих винтов в полете. Бортовое оборудование обеспечивало выполнение полётов днём и ночью. В задней части главной кабины разместили опускаемую на глубину 40 метров гидроакустическую станцию ОГАС МГ-329 «Ока» и радиогидроакустическую систему «Баку» с приемным устройством СПАРУ-55 «Памир». В контейнере сбоку фюзеляжа за правой главной опорой шасси находились сбрасываемые радиогидроакустические буи РГАБ. Вооружение вертолёта состояло из противолодочной самонаводящейся торпеды АТ-1 или 4-8 глубинных бомб массой 250 и 50 кг. Кассета с радиогидроакустическими буями также подвешивалась в отсеке вооружения. Отсек снабжался створками, открывающимися с помощью электроприводов. Вертолёт Ка-25 имел максимальную взлётную массу до 7,2 т, развивал максимальную скорость до 220 км/ч и крейсерскую скорость до 180 км/ч, дальность полёта достигала 450 км, а динамический потолок 3500 метров. Благодаря небольшим размерам и высокой манёвренности Ка-25ПЛ успешно производил взлёты с небольшой площадки корабля и посадки на неё даже в условиях шестибального волнения моря. Вертолёты Ка-25 серийно производились с 1961 года.

При необходимости вместо противолодочного Ка-25ПЛ крейсер мог принять вертолёт разведки и целеуказания Ка-25Ц - также на условиях временного базирования. Ка-25Ц был модификацией противолодочного Ка-25ПЛ, отличаясь от него наличием в носовом нижнем обтекателе фюзеляжа РЛС дальнего целеуказания ракетному ударному оружию МРСЦ-1 «Успех-У». Этот тип вертолёта серийно производился с 1971 года и позволял стрелять крылатыми ракетами главного ударного комплекса за радиогоризонт корабельных локаторов, так что с ним крейсер не зависел от сторонних средств целеуказания.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Унифицированная система радиосвязи «Победа-2» обеспечивала беспоисковую и бесподстроечную связь корреспондентов и состояла из: передатчиков Р-641Д «Искра-Д», Р-642Д, Р-644Д «Черешня-Д», Р-645Д, Р-646; приёмников Р-670М «Русалка-М», Р-671М «Гиацинт-М», Р-674М «Берилл-М», Р-675Н «Оникс-Н», Р-678Н «Брусника-Н»; из радиостанций Р-609М «Акация-М». Аппаратура системы была смонтирована в приемном и передающем радиоцентрах.

Навигационная РЛС «Дон» сантиметрового (3-см) диапазона волн предназначалась для освещения навигационной обстановки и решения навигационных задач и позволяла определять при круговом обзоре дальность до цели типа крейсер, начиная с 25 км, и до воздушной цели от 50 км. Антенный пост РЛС размещался на площадке фок-мачты. Станция была принята на вооружение в 1957 году.

Радиопеленгатор «Визир-1» предназначался для определения места по радиомаякам в тёмное время суток и при плохой видимости. Антенна (рамка) радиопеленгатора размещалась на мачте. Пеленгатор работал в диапазоне длинных и средних волн.

Эхолот «НЭЛ-3» (электроакустический, рабочая частота 21,3 кГц) служил навигационным прибором для измерения глубины под килем корабля. Потребляемая эхолотом мощность составляла 0,2 кВт, потребляемый ток — 1,5 А при напряжении питания в 220 В. НЭЛ-3 мог измерять глубину под килем в диапазоне от 0 до 150 метров с точностью измерения до 100 метров — 4 % и более 100 метров — 2 % при скорости хода до 15 узлов и крене до 15°. Общий вес установки составлял 100 кг.

Автопрокладчик «Путь-1» был аналоговым вычислительным устройством, которое вырабатывало и автоматически отображало на морской карте счисляемые координаты места корабля с помощью транслировавшихся на него значений курса от компаса и пройденного расстояния от лага. Для автоматической выработки значений разности широт (РШ) и разности долгот (РД) в автопрокладчик вводилась информация о курсе корабля, его скорости по лагу, а также данные о дрейфе и течении. Для отображения на морской карте использовались два планшета - верхний и нижний, куда перед включением прибора укладывались две одинаковые путевые карты, выставлялся самописец в исходную точку, включался нужный масштаб карты, и проверялась правильность ввода исходных данных в самописец. Во время нормальной работы на нижней карте графически наносился курс корабля при плавании, на верхней карте постоянно указывалось место корабля («зайчик»), а также происходила постоянная выработка и указание текущих координат судна.

Система опознавания «свой-чужой» «Нихром» включала в себя два комплекта запросчиков «Никель» и ответчиков «Хром», которые сопрягались с двумя РЛС МР-300 «Ангара». Аппаратура «Нихром» позволяла проводить опознавание надводных и воздушных целей для определения их принадлежности к своим вооруженным силам.

РЛС радиотехнической разведки (РТР) МРП-11-12 «Залив» сантиметрового диапазона волн предназначалась для обнаружения работы РЛС противника. Станция имела дальность обнаружения РЛС противника до 30 км с непрерывным временем действия — 48 часов. Время подготовки станции к работе составляло 30 секунд.

РЛС радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Краб-11» и «Краб-12», сантиметрового диапазона волн служила для создания шумовых помех в целях активного противодействия РЛС противника.

ГАС звукоподводной связи МГ-26 «Хоста» была принята на вооружение в 1960 году и обеспечивала опознавание подводных лодок и связь с ними в подводном положении в телеграфном и телефонном режимах.

ГАС ГС-572 «Геркулес-2» кругового и шагового поиска с выдвижной подкильной антенной предназначалась для обнаружения подводных целей и выдачи целеуказания торпедному и реактивно-бомбомётному оружию. Антенна станции в выдвижном подкильном обтекателе могла подниматься и опускаться с помощью электромеханического привода или вручную. ГАС имела максимально возможную энергетическую дальность обнаружения подводных лодок при нормальных гидрологических условиях (по проекту) до 7 км, торпед и якорных мин до 2 км, а в глубину до 300 метров. Реально она могла обнаруживать подводную лодку идущую в подводном положении со скоростью 4-5 узлов на дистанции до 1 км при скорости хода самого корабля в 15 узлов.

Гирокомпас типа «Курс-4» двухроторный с чувствительным элементом в виде плавающей гиросферы был разработан на основе конструкции гирокомпаса «Новый Аншютц», созданного в Германии в 1926 году. Гирокомпас имел выключатель затухания, обеспечивавший меньшую величину баллистической погрешности и самосинхронизирующиеся принимающие периферийные приборы, что не требовало систематического контроля их согласованности с основным компасом. Время готовности после запуска (время прихода в меридиан) составляло 4-6 часов. Показания гирокомпаса поступали на репитеры. Последние располагались в различных боевых постах и после их включения и согласования с гирокомпасом показывали курс корабля.

Спасательные и плавсредства крейсера состояли из командирского катера, рабочего катера, шестивесельного яла, 10 жёстких 18-местных спасательных плотов (СПС-18) и спасательных кругов. Катера размещались на рострах средней надстройки по бокам второй дымовой трубы.

Модернизации и переоборудования

К концу 1970-х годов был разработан проект 58М - вариант модернизации кораблей проекта 58. Технический проект предусматривал модернизацию комплекса П-35 под усовершенствованную ракету 3М44 «Прогресс», модернизацию комплекса М-1 «Волна», установку четырёх АК-630 ближнего радиуса действия с 2 СУ МР-123 «Вымпел», второй РЛС навигации «Дон» и новейших средств радиолокации, опознавания и радиоэлектронной борьбы.